人教部编版历史七年级上册 第8课 百家争鸣(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史七年级上册 第8课 百家争鸣(共41张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-20 19:50:22 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。第8课 百家争鸣老子老子

1.时代与称谓:春秋后期的老子,姓李名耳,是道家学派的创始人。

2.思想观点:老子认为,万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然;世间的事物 都有其对立面,对立的双方是可以相互转化的。老子在政治上主张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。

3.名言:“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”

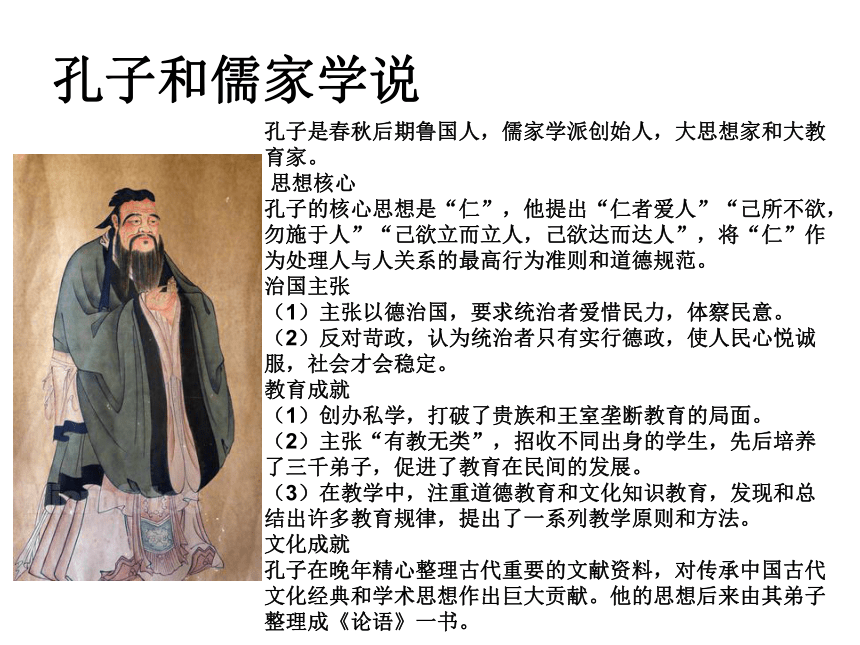

4.著作:老子的学说被后人整理成《道德经》一书。《道德经》《道德经》相传为老子所著,亦称《老子》 《老子五千文》。但从书的思想内容和涉及的某些 问题来看,该书大约编定于战国初期,基本上保留了老子的主要思想。全书五千余字,是用韵文写成的哲理诗。分《道经》和《德经》两部分,故称《道德经》。1973年湖南长沙马王堆3号汉墓出土的帛书《老子》,把《德经》放在《道经》之前,因此又称《德道经》。道经侧重讲哲学,德经侧重讲政治和军事。《道德经》的核心是道和无为。关于“道”,老子把它描述得很神秘。他说:“道可道,非常道;名可名,非常名。无名,天地之始;有名,万物之母。”说白了,道是一种无 形无迹,但又无处不在,看不见、摸不着、说不清、道不明的东西。不仅先天地生,是天地万物的本原,而且是一切变化的总门。老子曾说过:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这里的自然,意谓“自然而然”,即没有一个主宰者使其如此,而是自己如此,道遵循的是自然而然的规律。老子说这些话的背景和意图是什么呢?我们说老子生活在诸侯争霸的春秋时期,攻城略地,杀 人盈野成为社会常态。而老子认为这一切都不符合“正道”。他是希望通过自然而然的“道”,把统治者引出称雄争霸的迷境,把普通百姓从兵连祸结中解放出来。因此,老子的哲学思想是为解决社会现实问题而提出来的。他希望清静无为,只有无为才能无不为,关键是要符合规律。孔子和儒家学说孔子是春秋后期鲁国人,儒家学派创始人,大思想家和大教育家。

思想核心

孔子的核心思想是“仁”,他提出“仁者爱人”“己所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,己欲达而达人”,将“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规范。

治国主张

(1)主张以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民意。

(2)反对苛政,认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。

教育成就

(1)创办私学,打破了贵族和王室垄断教育的局面。

(2)主张“有教无类”,招收不同出身的学生,先后培养 了三千弟子,促进了教育在民间的发展。

(3)在教学中,注重道德教育和文化知识教育,发现和总结出许多教育规律,提出了一系列教学原则和方法。

文化成就

孔子在晚年精心整理古代重要的文献资料,对传承中国古代文化经典和学术思想作出巨大贡献。他的思想后来由其弟子整理成《论语》一书。

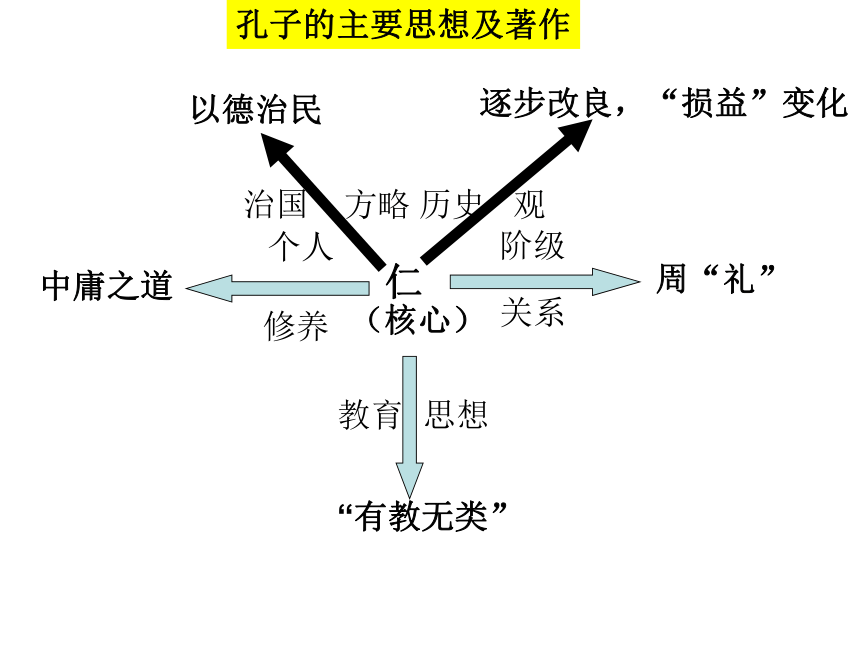

孔子的主要思想及著作仁(核心)

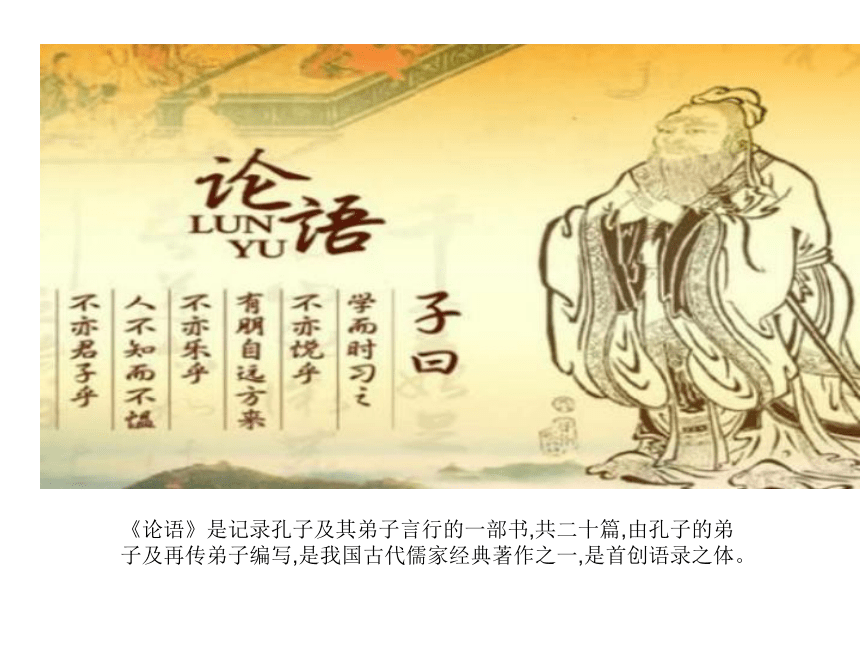

关系阶级周“礼”中庸之道个人修养治国方略以德治民历史 观逐步改良,“损益”变化教育 思想“有教无类”《论语》是记录孔子及其弟子言行的一部书,共二十篇,由孔子的弟子及再传弟子编写,是我国古代儒家经典著作之一,是首创语录之体。 山东曲阜孔庙 孔子说:“学而时习之,不亦说乎?”“知之为知之,不知为不知。”“三人行,必有我师焉。”阅读孔子的这三段话,想一想,对你学习有什么帮助或指导? 答案 孔子的三段话,教育我们要不断总结和向别人学习好的学习方法,要具有老老实实和谦虚好学的态度,才能学有所成。讲授新课 孔子的三段话,教育我们要不断总结和向别人学习好的学习方法,要具有老老实实和谦虚好学的态度,才能学有所成。答案:讲授新课畅想天地 孔子倡导的“仁”在当时社会适用吗?如何评价孔子?

夏曾佑《中国古代史》中说“孔子是身直为中国政教这原,中国历史,孔子一人之历史而已”;柳诒微著《中国文化史》言“孔子者,中国文化之中心,无孔子则无中国文化,自孔子以前数千年之文化赖孔子而传,自孔子以后数千年之文化赖孔子而开”

结合所学知识,评价上述观点

孔子所创立的儒家思想成为中国封建社会的主流思想;成为中国民族文化和民族精神的重要组成部分;伊斯兰堡孔子学院百家争鸣 什么是百家争鸣?百家争鸣的局面是怎样形成的?二、战国时期的“百家争鸣”

“百家争鸣”的含义:

指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

所谓“百家”,是泛指,意为数量多,主要分为:儒家,墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

所谓“争鸣”指当时代表各阶层,各派政治力量的学者或思想家都希望按照本阶级的利益和要求,对宇宙、社会对万事万物作出解释,于是他们著书立说,广收门徒,争相发表自己的见解。

诸子及其思想

1、墨子和墨家 墨子,名翟,鲁国人,活动年代大约在公元前468年至前376年。墨家学派组织严密:成员成为墨者,领导人成为巨(钜)子。是侠客的渊源。墨子和墨家学派的言论,汇集在《墨子》一书里。 (1)非攻,评: 墨子的非攻学说,反映小生产者企望过安定生活,反对破坏生产的愿望。 2、墨子的思想内容原因:战国时期兼并战争不断,破坏生产发展。(2)兼爱,是无差别的爱,“视人之国,若视其国,视人之家,若视其家,视人之身,若视其身”。 墨子又说:“兼相爱则治,交相恶则乱。” 原因:反映了西周奴隶社会等级制度(宗法制)的衰落(3)尚贤 “古者圣王之为政,列德而尚贤,虽在农与工肆之人,有能则举之,高予之爵,重予之禄,任之以事,断予之令。 (4)提倡“尚力”、“节用”、“节葬”

“赖其力者生,不赖其力者不生”。

“去无用之费,圣王之道。”

“棺三寸足以朽体,衣衾三领足以覆恶”,埋葬深度只求不发散臭味。死者既已埋葬,生者不必久哭,“疾而从事”,这对死者、生者都有好处。 评:墨子主张节用、节葬,非乐、非命,反对繁文缛礼、厚葬久丧,都是针对奢华的贵族生活、腐败的贵族统治的社会和以及空言误国的儒家思想提出来的改革意见。 孟子,战国时期儒家学派的代表人物,提倡“仁政”治国,提出“春秋无义战” ,倡导“自然资源”持续利用的思想。孟子思想《孟子》一书中记载了孟子的政治活动,政治学说,以及唯心主义的哲学、伦理教育思想等。 (1)孟子的政治主张的核心是仁政论

具体内容:

“政在得民” :“得其民有道,得其心,斯得民矣”。“桀、纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。” “民之为道也,有恒产者有恒心”。百亩之田,匆夺其时,八口之家可以无饥矣、谨痒序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也

“民贵君轻”:“民为贵,社稷次之,君为轻。” “诸侯之宝三:土地,人民,政事。”

孟子仁政论的历史根据是“先王之道”。“言必称尧舜”“非尧舜之道不敢以陈” ,他认为春秋战国时期的政治是历史的倒退 仁政评价积极:约束暴政,缓和阶级矛盾

消极:并不是以维护人民利益为出发点的,而是 统治者维护统治的一种策略

(2)性善论

孟子仁政论的理论基础是性善论。“测隐之心,人皆有之,羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。” 人心中的这四种善良的本质构成了四种“善端”,也就是四种道德品质,所谓“测隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬人心,礼也;是非之心,智也”,而且“仁义礼智根于心”

所以孟子认为环境和教育对人有影响。“逸居而无教,则近于禽兽。” (3)孟 子 的 重 义 轻 利 思 想-----义利观原因:春秋战国时期,私商成为商人的主体;

传统的道德和眼前的利益发生冲突。内容:孟子提倡“我善养吾浩然之气”,重义轻利。

提倡“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”《荀子》书影 提出“制天命而用之”,人能认识自然规律,要按自然规律办事主张:

材料一:“天地合而万物生,阴阳接而变化起”。

“不为而成,不求而得,夫是之谓天职”。材料二:“天行有常,不为尧存,不为桀亡。

应之以治则吉,应之以乱则凶。” 材料三:“大天而思之,孰与物畜而制之?

从天而颂之,孰与制天命而用之?” (1)天人关系 万物的生成、变化是自然界的造化自然界有自己的规律,且不以人的意志为转移的人来可以掌握自然的变化规律而利用它,即 “人定胜天” (2)性恶论

材料一: 人之性恶 ,其善者伪也

材料二 :古圣人以人之性恶,故为之立君上之势以临之,明礼义以化之,起法正以治之,重刑罚以禁之,使天下皆出于治,合于善也。是圣王之礼义之化也。

材料三:蓬生麻中,不扶而直,白沙在涅,与之俱黑。(1)材料一提出的是什么观点?和谁的主张是对立的?

(2)结合材料二、三,指出荀子认为才能怎样改造人恶的本性?

(3)荀子衡量人善与恶的标准是什么?你是否赞同?为什么?

1)性恶论,与孟子的性善论对立。 (2)依靠君主的权威,法律的制裁,礼义制度的约束,后天的学习和教育。 (3)是否符合封建统治阶级的礼义制度和法律。不能。因为这些礼义制度和法律是维护封建统治阶级利益的,其中,许多内容是损害被压迫阶级利益的。 孔子、孟子、荀子的思想异同庄子

宋国人,战国时期道家学派代表人物,主张顺其自然,“无为而治”。故事一:有一天夜里,庄周梦见自己变成一只蝴蝶,那蝴蝶翩翩飞舞遨游各处,愉快舒适的样子,根本不知道自己原是庄周。醒来后,已分不出自己是蝴蝶还是庄周了,就摸摸自己挺挺躺着的身躯,分明是庄周呀!这使他很纳闷,心想:究竟是我庄周做梦化为蝴蝶呢?还是蝴蝶做梦化为我庄周呢?其实蝴蝶就是庄周,庄周也就是蝴蝶呀。

这个故事反映了庄子的什么思想呢?

此之谓‘物化’”。“物化”的意思是说物我界限消解,万物融化为一。这种“我”即“道”,就是庄子的主观唯心主义。(齐物)故事二:庄子的妻子死了,惠施去吊唁,却见庄子正蹲坐着,敲着瓦盆在唱歌。惠施说:“你的妻子跟你生活了一辈子,给你生儿育女。现在老而身死,不哭也够了,又鼓盆而歌这不太过分了吗?”庄子说:“不是这样。她刚死的时候,我怎能不哀伤呢。可是观察她起初本来是没有生命的;不仅没有生命而且还没有形体;不仅没有形体,而且还没有气息。在若有若无之间,变而成气,气变而成形,形变而成生命,现在又变而成死。这样生来死往的变化,就如同春夏秋冬四时的运行一样。人家静静安息在天地之间,而我还在啼啼哭哭,我认为这样是不通达生命的道理,所以才不哭。”

这个故事反映了庄子的什么思想呢?

故事三:楚威王听说他的才学很高,派使者带着厚礼,请他去做相国。庄子笑着对楚国的使者说:“千金,重利;卿相,尊位也。可你就没有看见祭祀用的牛吗?喂养它好几年,然后给它披上有花纹的锦绣,牵到祭祀祖先的太庙去充当祭品。到了这个时候,它就想当个小猪,免受宰割,也办不到了。你赶快给我走开,不要污辱我。我宁愿象乌龟一样在泥塘自寻快乐,也不受一国君的约束,我一辈子不做官,让我永远自由快乐。” 这个故事反映了庄子的什么思想呢?

蔑视富贵利禄庄子的思想体系与评价“齐物”的观点充分反映了没落贵族失去探究客观真理的信心

“逍遥”的人生态度,反映了没落的贵族悲观失望的精神状态。

这些思想在古代社会总的来说起了不良影响韩非

韩国人,战国时期法家学派的集大成者,主张“改革”“法治” ,反对空谈仁义,提出建立君主专制中央集权的封建国家。讲授新课《韩非子》书影(1)历史进化的观点

“然则今有美尧、舜、禹、汤、武之道于当今之世者,必为新圣笑矣。是以圣人不期修古,不法常可,论世之事,因为之备。”

简评: 这种思想体现了新兴地主阶级敢于变革创新的进取精神。适应了战国时期统治者加强专制统治的需要。 (2)政治思想

法治思想:以法为本;法不阿贵;

依法行事,就能消除人间的不合理现象,社会秩序才会稳定。“法分明,则贤不得夺不肖,强不得侵弱,众不得暴寡。托天下于尧之法,则贞士不失分,奸人不侥幸。”

“法不阿贵”,“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”。“诚有功则虽疏贱必赏,诚有过则虽近爱必诛”

讲授新课 你主张用哪家学派来管理班级? 结合本班实际,或运用儒家思想教育观点,或运用法家严格惩罚观点,或运用道家自我觉悟观点,就班风建设提出自己的建议。如何遏制上课讲话的行为儒家:这是品德问题,主张思想教育

法家:这是违纪行为,主张严格惩罚

道家:这是无意识的,主张顺应自然,等学生自我觉悟。课堂小结

1.时代与称谓:春秋后期的老子,姓李名耳,是道家学派的创始人。

2.思想观点:老子认为,万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然;世间的事物 都有其对立面,对立的双方是可以相互转化的。老子在政治上主张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。

3.名言:“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”

4.著作:老子的学说被后人整理成《道德经》一书。《道德经》《道德经》相传为老子所著,亦称《老子》 《老子五千文》。但从书的思想内容和涉及的某些 问题来看,该书大约编定于战国初期,基本上保留了老子的主要思想。全书五千余字,是用韵文写成的哲理诗。分《道经》和《德经》两部分,故称《道德经》。1973年湖南长沙马王堆3号汉墓出土的帛书《老子》,把《德经》放在《道经》之前,因此又称《德道经》。道经侧重讲哲学,德经侧重讲政治和军事。《道德经》的核心是道和无为。关于“道”,老子把它描述得很神秘。他说:“道可道,非常道;名可名,非常名。无名,天地之始;有名,万物之母。”说白了,道是一种无 形无迹,但又无处不在,看不见、摸不着、说不清、道不明的东西。不仅先天地生,是天地万物的本原,而且是一切变化的总门。老子曾说过:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这里的自然,意谓“自然而然”,即没有一个主宰者使其如此,而是自己如此,道遵循的是自然而然的规律。老子说这些话的背景和意图是什么呢?我们说老子生活在诸侯争霸的春秋时期,攻城略地,杀 人盈野成为社会常态。而老子认为这一切都不符合“正道”。他是希望通过自然而然的“道”,把统治者引出称雄争霸的迷境,把普通百姓从兵连祸结中解放出来。因此,老子的哲学思想是为解决社会现实问题而提出来的。他希望清静无为,只有无为才能无不为,关键是要符合规律。孔子和儒家学说孔子是春秋后期鲁国人,儒家学派创始人,大思想家和大教育家。

思想核心

孔子的核心思想是“仁”,他提出“仁者爱人”“己所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,己欲达而达人”,将“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规范。

治国主张

(1)主张以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民意。

(2)反对苛政,认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。

教育成就

(1)创办私学,打破了贵族和王室垄断教育的局面。

(2)主张“有教无类”,招收不同出身的学生,先后培养 了三千弟子,促进了教育在民间的发展。

(3)在教学中,注重道德教育和文化知识教育,发现和总结出许多教育规律,提出了一系列教学原则和方法。

文化成就

孔子在晚年精心整理古代重要的文献资料,对传承中国古代文化经典和学术思想作出巨大贡献。他的思想后来由其弟子整理成《论语》一书。

孔子的主要思想及著作仁(核心)

关系阶级周“礼”中庸之道个人修养治国方略以德治民历史 观逐步改良,“损益”变化教育 思想“有教无类”《论语》是记录孔子及其弟子言行的一部书,共二十篇,由孔子的弟子及再传弟子编写,是我国古代儒家经典著作之一,是首创语录之体。 山东曲阜孔庙 孔子说:“学而时习之,不亦说乎?”“知之为知之,不知为不知。”“三人行,必有我师焉。”阅读孔子的这三段话,想一想,对你学习有什么帮助或指导? 答案 孔子的三段话,教育我们要不断总结和向别人学习好的学习方法,要具有老老实实和谦虚好学的态度,才能学有所成。讲授新课 孔子的三段话,教育我们要不断总结和向别人学习好的学习方法,要具有老老实实和谦虚好学的态度,才能学有所成。答案:讲授新课畅想天地 孔子倡导的“仁”在当时社会适用吗?如何评价孔子?

夏曾佑《中国古代史》中说“孔子是身直为中国政教这原,中国历史,孔子一人之历史而已”;柳诒微著《中国文化史》言“孔子者,中国文化之中心,无孔子则无中国文化,自孔子以前数千年之文化赖孔子而传,自孔子以后数千年之文化赖孔子而开”

结合所学知识,评价上述观点

孔子所创立的儒家思想成为中国封建社会的主流思想;成为中国民族文化和民族精神的重要组成部分;伊斯兰堡孔子学院百家争鸣 什么是百家争鸣?百家争鸣的局面是怎样形成的?二、战国时期的“百家争鸣”

“百家争鸣”的含义:

指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

所谓“百家”,是泛指,意为数量多,主要分为:儒家,墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

所谓“争鸣”指当时代表各阶层,各派政治力量的学者或思想家都希望按照本阶级的利益和要求,对宇宙、社会对万事万物作出解释,于是他们著书立说,广收门徒,争相发表自己的见解。

诸子及其思想

1、墨子和墨家 墨子,名翟,鲁国人,活动年代大约在公元前468年至前376年。墨家学派组织严密:成员成为墨者,领导人成为巨(钜)子。是侠客的渊源。墨子和墨家学派的言论,汇集在《墨子》一书里。 (1)非攻,评: 墨子的非攻学说,反映小生产者企望过安定生活,反对破坏生产的愿望。 2、墨子的思想内容原因:战国时期兼并战争不断,破坏生产发展。(2)兼爱,是无差别的爱,“视人之国,若视其国,视人之家,若视其家,视人之身,若视其身”。 墨子又说:“兼相爱则治,交相恶则乱。” 原因:反映了西周奴隶社会等级制度(宗法制)的衰落(3)尚贤 “古者圣王之为政,列德而尚贤,虽在农与工肆之人,有能则举之,高予之爵,重予之禄,任之以事,断予之令。 (4)提倡“尚力”、“节用”、“节葬”

“赖其力者生,不赖其力者不生”。

“去无用之费,圣王之道。”

“棺三寸足以朽体,衣衾三领足以覆恶”,埋葬深度只求不发散臭味。死者既已埋葬,生者不必久哭,“疾而从事”,这对死者、生者都有好处。 评:墨子主张节用、节葬,非乐、非命,反对繁文缛礼、厚葬久丧,都是针对奢华的贵族生活、腐败的贵族统治的社会和以及空言误国的儒家思想提出来的改革意见。 孟子,战国时期儒家学派的代表人物,提倡“仁政”治国,提出“春秋无义战” ,倡导“自然资源”持续利用的思想。孟子思想《孟子》一书中记载了孟子的政治活动,政治学说,以及唯心主义的哲学、伦理教育思想等。 (1)孟子的政治主张的核心是仁政论

具体内容:

“政在得民” :“得其民有道,得其心,斯得民矣”。“桀、纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。” “民之为道也,有恒产者有恒心”。百亩之田,匆夺其时,八口之家可以无饥矣、谨痒序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也

“民贵君轻”:“民为贵,社稷次之,君为轻。” “诸侯之宝三:土地,人民,政事。”

孟子仁政论的历史根据是“先王之道”。“言必称尧舜”“非尧舜之道不敢以陈” ,他认为春秋战国时期的政治是历史的倒退 仁政评价积极:约束暴政,缓和阶级矛盾

消极:并不是以维护人民利益为出发点的,而是 统治者维护统治的一种策略

(2)性善论

孟子仁政论的理论基础是性善论。“测隐之心,人皆有之,羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。” 人心中的这四种善良的本质构成了四种“善端”,也就是四种道德品质,所谓“测隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬人心,礼也;是非之心,智也”,而且“仁义礼智根于心”

所以孟子认为环境和教育对人有影响。“逸居而无教,则近于禽兽。” (3)孟 子 的 重 义 轻 利 思 想-----义利观原因:春秋战国时期,私商成为商人的主体;

传统的道德和眼前的利益发生冲突。内容:孟子提倡“我善养吾浩然之气”,重义轻利。

提倡“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”《荀子》书影 提出“制天命而用之”,人能认识自然规律,要按自然规律办事主张:

材料一:“天地合而万物生,阴阳接而变化起”。

“不为而成,不求而得,夫是之谓天职”。材料二:“天行有常,不为尧存,不为桀亡。

应之以治则吉,应之以乱则凶。” 材料三:“大天而思之,孰与物畜而制之?

从天而颂之,孰与制天命而用之?” (1)天人关系 万物的生成、变化是自然界的造化自然界有自己的规律,且不以人的意志为转移的人来可以掌握自然的变化规律而利用它,即 “人定胜天” (2)性恶论

材料一: 人之性恶 ,其善者伪也

材料二 :古圣人以人之性恶,故为之立君上之势以临之,明礼义以化之,起法正以治之,重刑罚以禁之,使天下皆出于治,合于善也。是圣王之礼义之化也。

材料三:蓬生麻中,不扶而直,白沙在涅,与之俱黑。(1)材料一提出的是什么观点?和谁的主张是对立的?

(2)结合材料二、三,指出荀子认为才能怎样改造人恶的本性?

(3)荀子衡量人善与恶的标准是什么?你是否赞同?为什么?

1)性恶论,与孟子的性善论对立。 (2)依靠君主的权威,法律的制裁,礼义制度的约束,后天的学习和教育。 (3)是否符合封建统治阶级的礼义制度和法律。不能。因为这些礼义制度和法律是维护封建统治阶级利益的,其中,许多内容是损害被压迫阶级利益的。 孔子、孟子、荀子的思想异同庄子

宋国人,战国时期道家学派代表人物,主张顺其自然,“无为而治”。故事一:有一天夜里,庄周梦见自己变成一只蝴蝶,那蝴蝶翩翩飞舞遨游各处,愉快舒适的样子,根本不知道自己原是庄周。醒来后,已分不出自己是蝴蝶还是庄周了,就摸摸自己挺挺躺着的身躯,分明是庄周呀!这使他很纳闷,心想:究竟是我庄周做梦化为蝴蝶呢?还是蝴蝶做梦化为我庄周呢?其实蝴蝶就是庄周,庄周也就是蝴蝶呀。

这个故事反映了庄子的什么思想呢?

此之谓‘物化’”。“物化”的意思是说物我界限消解,万物融化为一。这种“我”即“道”,就是庄子的主观唯心主义。(齐物)故事二:庄子的妻子死了,惠施去吊唁,却见庄子正蹲坐着,敲着瓦盆在唱歌。惠施说:“你的妻子跟你生活了一辈子,给你生儿育女。现在老而身死,不哭也够了,又鼓盆而歌这不太过分了吗?”庄子说:“不是这样。她刚死的时候,我怎能不哀伤呢。可是观察她起初本来是没有生命的;不仅没有生命而且还没有形体;不仅没有形体,而且还没有气息。在若有若无之间,变而成气,气变而成形,形变而成生命,现在又变而成死。这样生来死往的变化,就如同春夏秋冬四时的运行一样。人家静静安息在天地之间,而我还在啼啼哭哭,我认为这样是不通达生命的道理,所以才不哭。”

这个故事反映了庄子的什么思想呢?

故事三:楚威王听说他的才学很高,派使者带着厚礼,请他去做相国。庄子笑着对楚国的使者说:“千金,重利;卿相,尊位也。可你就没有看见祭祀用的牛吗?喂养它好几年,然后给它披上有花纹的锦绣,牵到祭祀祖先的太庙去充当祭品。到了这个时候,它就想当个小猪,免受宰割,也办不到了。你赶快给我走开,不要污辱我。我宁愿象乌龟一样在泥塘自寻快乐,也不受一国君的约束,我一辈子不做官,让我永远自由快乐。” 这个故事反映了庄子的什么思想呢?

蔑视富贵利禄庄子的思想体系与评价“齐物”的观点充分反映了没落贵族失去探究客观真理的信心

“逍遥”的人生态度,反映了没落的贵族悲观失望的精神状态。

这些思想在古代社会总的来说起了不良影响韩非

韩国人,战国时期法家学派的集大成者,主张“改革”“法治” ,反对空谈仁义,提出建立君主专制中央集权的封建国家。讲授新课《韩非子》书影(1)历史进化的观点

“然则今有美尧、舜、禹、汤、武之道于当今之世者,必为新圣笑矣。是以圣人不期修古,不法常可,论世之事,因为之备。”

简评: 这种思想体现了新兴地主阶级敢于变革创新的进取精神。适应了战国时期统治者加强专制统治的需要。 (2)政治思想

法治思想:以法为本;法不阿贵;

依法行事,就能消除人间的不合理现象,社会秩序才会稳定。“法分明,则贤不得夺不肖,强不得侵弱,众不得暴寡。托天下于尧之法,则贞士不失分,奸人不侥幸。”

“法不阿贵”,“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”。“诚有功则虽疏贱必赏,诚有过则虽近爱必诛”

讲授新课 你主张用哪家学派来管理班级? 结合本班实际,或运用儒家思想教育观点,或运用法家严格惩罚观点,或运用道家自我觉悟观点,就班风建设提出自己的建议。如何遏制上课讲话的行为儒家:这是品德问题,主张思想教育

法家:这是违纪行为,主张严格惩罚

道家:这是无意识的,主张顺应自然,等学生自我觉悟。课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史