人教版八年级物理:2.1声音的产生与传播(教案)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级物理:2.1声音的产生与传播(教案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2019-09-25 16:30:33 | ||

图片预览

文档简介

声音的产生与传播

教材与学情分析

本内容为八年级物理上册(人教版)第二章第一节,教材通过学生熟悉的声现象创造声音的情境,激发学生的好奇心,提出声音的产生等问题,接着通过实验分析归纳出声音产生的原因,反过来再用归纳出的结论解释自然和生活中的现象,以进一步检验结论的可靠性。在声音的传播部分,通过真空不能传声的演示实验,使学生认识到声音不能在真空中传插,进而通过实验与分析,归纳出声音的传播需要介质。教材最后安排了人耳是如何听到声音的,体现了声音与人的密切联系。由于学生刚刚接触物理,对物理有点陌生,更不会怎么去探究物理问题,学习有点困难,但本文设计符合了人的认识规律,老师引导学生思考,把物理与自己生活紧密联系在一起,这样学生就对学习更加有兴趣。

二、教学目标

1、知识与技能:(1)能初步认识到声音是由物体的振动产生的,声音的传插需要介质。

(2)通过实验与观察,培养学生发现与提出问题的能力。

2、过程与方法:(1)利用身边的学习或生活用具进行简单的物理实验,观察声音发生时的振动现象,体验声音的传播需要介质.(2)在探究活动中,进行合理的推理,学习并培养学生从物理现象归纳出简单科学规律的方法。

3、情感、态度与价值观

通过教师、学生双边的教学活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探究身边的声现象,对物理有亲近感。

三、教学重难点

重点:1、发声的物体在振动。2、声音的传播需要介质。难点: 引导学生观察、探究声音传播的条件以及解释生活中的声传播现象。

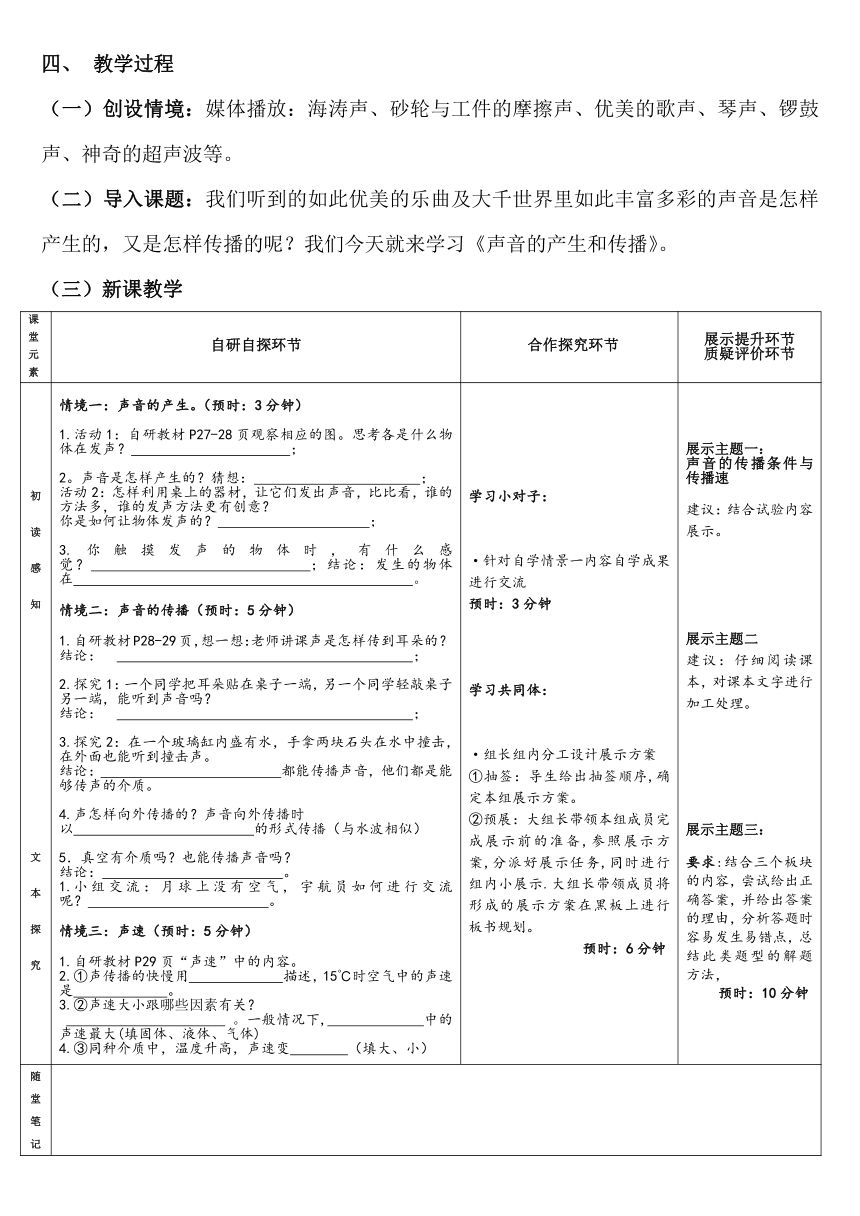

教学过程

(一)创设情境:媒体播放:海涛声、砂轮与工件的摩擦声、优美的歌声、琴声、锣鼓声、神奇的超声波等。

(二)导入课题:我们听到的如此优美的乐曲及大千世界里如此丰富多彩的声音是怎样产生的,又是怎样传播的呢?我们今天就来学习《声音的产生和传播》。

(三)新课教学

课 堂 元 素 自研自探环节 合作探究环节 展示提升环节 质疑评价环节

初读感知 文本探究 情境一:声音的产生。(预时:3分钟) 1.活动1:自研教材P27-28页观察相应的图。思考各是什么物体在发声? ; 2。声音是怎样产生的?猜想: ; 活动2:怎样利用桌上的器材,让它们发出声音,比比看,谁的方法多,谁的发声方法更有创意? 你是如何让物体发声的? ; 3.你触摸发声的物体时,有什么感觉? ;结论:发生的物体在 。 情境二:声音的传播(预时:5分钟) 1.自研教材P28-29页,想一想:老师讲课声是怎样传到耳朵的? 结论:? ; 2.探究1:一个同学把耳朵贴在桌子一端,另一个同学轻敲桌子另一端,能听到声音吗? 结论:? ; 3.探究2:在一个玻璃缸内盛有水,手拿两块石头在水中撞击,在外面也能听到撞击声。 结论: 都能传播声音,他们都是能够传声的介质。 4.声怎样向外传播的?声音向外传播时 以 的形式传播(与水波相似) 5.真空有介质吗?也能传播声音吗? 结论: 。 小组交流:月球上没有空气,宇航员如何进行交流呢? 。 情境三:声速(预时:5分钟) 1.自研教材P29页“声速”中的内容。 2.①声传播的快慢用 描述,15℃时空气中的声速是 。 3.②声速大小跟哪些因素有关? 。一般情况下, 中的声速最大(填固体、液体、气体) 4.③同种介质中,温度升高,声速变 (填大、小) 学习小对子: ·针对自学情景一内容自学成果进行交流 预时:3分钟 学习共同体: ·组长组内分工设计展示方案 ①抽签:导生给出抽签顺序,确定本组展示方案。 ②预展:大组长带领本组成员完成展示前的准备,参照展示方案,分派好展示任务,同时进行组内小展示.大组长带领成员将形成的展示方案在黑板上进行板书规划。 预时:6分钟 展示主题一: 声音的传播条件与传播速 建议:结合试验内容展示。 展示主题二 建议:仔细阅读课本,对课本文字进行加工处理。 展示主题三: 要求:结合三个板块的内容,尝试给出正确答案,并给出答案的理由,分析答题时容易发生易错点,总结此类题型的解题方法, 预时:10分钟

随堂笔记

五、课堂小结

1.一切发声的物体都在振动。

2.声音的传播需要介质;真空中不能传播声音。

3.声音在介质(空气)中是以声波的形式传播。

4.声速: 150C时,340米/秒(空气)

六、板书设计

(一)声音的发生:一切正在发声的物体都在振动。

(二)声音的传播

1.声音靠介质传播,真空不能传声。介质:能够传播声音的物质

2.声音在空气中是以声波的形式传播

3.声速:(1)150C时,V声=340米/秒 (2)传播速度与温度有关

七、课后练习

学习三层级能力达标训练题

基础题

1、“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”分别是由 、 、 的振动而发出声音的。

2.发生灾难时,被困在建筑废墟中的人向外界求救的一种好方法是敲击铁制的管道,这种做法是利用铁管能( )

A、传声 B、传热 C、响度 D、通风

3.能说明液体可以传播声音的现象是( )

A.在岸上的人听见河水流动的声音 B.枕着牛箭筒睡在地上士兵,能听到马蹄声 C.我们能听到波浪拍击礁石的声音 D.潜水员能听到岸上的讲话声

发展题

1. 在鼓面上放一些碎纸屑,击鼓时,会看到碎纸屑在鼓面上不断地跳动,在此实验中,小纸片的作用是(??? )

?a 使鼓的振动尽快停下来??? b 把鼓面的微小振动放大,便于观察

?c 使鼓的振动时间延长????? d 使声波多次反射形成回声

2.关于声现象,下列说法正确的是( )

A.声音在不同介质中的传播速度相同 B.一切正在发声的物体都在振动

C.真空也能传声 D.声音在空气中的传播速度是3xl08m/s

提高题

1.向阳红10号科学探测船为了测量南沙群岛附近的海水深度,将超声波垂直向海底发 射。测出从发射超声波到接收反射波所用的时间是4s,这海底深度是多少? (声音在水中的传播速度是1450 m/s)

八、课后反思:

这节课是一节“探究型的课”。教师在教学活动中,应相信学生的思维能力,相信学生集体智慧,决不能将教师思考的结果强加给学生,剥夺学生动脑的权利。本节重点是培养学生“发现问题、提出问题与动手解决问题”的能力。因此在教学中采用启发式教学,让学生通过分组实验解决问题。在教学中采用了大量的日常生活中的事例及小试验,来加深学生对知识的理解。因此,通过这一节的教学使学生对声音的产生、传播以及接收有了一个全面的理解。?

这节课是利用新课改的模式进行教学,通过教学实践,我认为五环课堂与传统课堂比较,最大的不同是学生由被动接受,变为主动学习,由老师讲解变为学生展示,充分调动了学生学习的积极性,虽然不同程度的学生学习效果的确不一样,但是效果确实是大部分学生学习态度明显向好,而且对培养创造型人才的确是不可多得的好方法。在本节课中还存在很多缺点,如学生参与讨论的过程中个别学生参与程度不足等。我认为课改就是需要不断地改才行,在今后的教学中我也应该及时地改正自己的缺点,努力为学生的学习活动创造适宜的情境,激起学生的兴趣。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活