愚公移山[下学期]

图片预览

文档简介

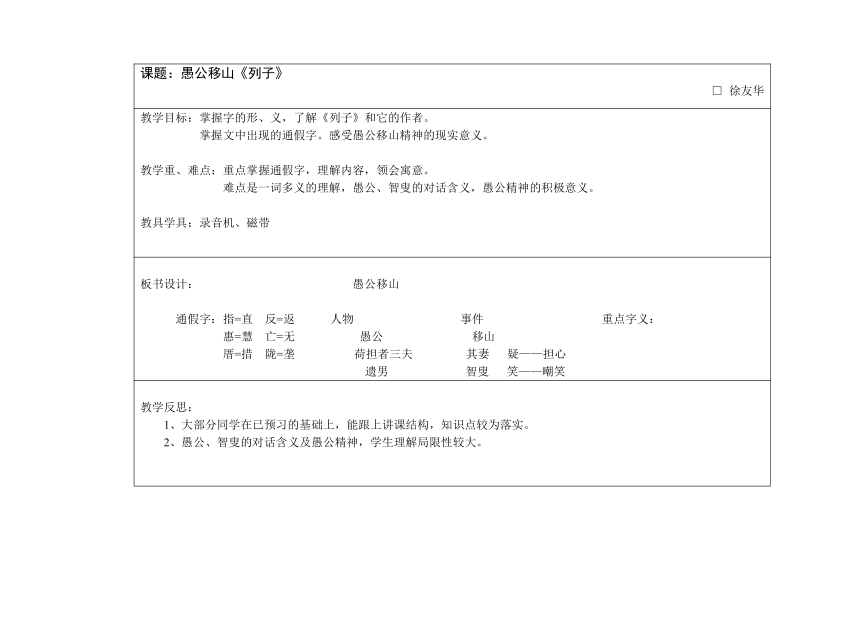

课题:愚公移山《列子》□ 徐友华

教学目标:掌握字的形、义,了解《列子》和它的作者。 掌握文中出现的通假字。感受愚公移山精神的现实意义。 教学重、难点:重点掌握通假字,理解内容,领会寓意。 难点是一词多义的理解,愚公、智叟的对话含义,愚公精神的积极意义。教具学具:录音机、磁带

板书设计: 愚公移山 通假字:指=直 反=返 人物 事件 重点字义: 惠=慧 亡=无 愚公 移山 厝=措 陇=垄 荷担者三夫 其妻 疑——担心 遗男 智叟 笑——嘲笑

教学反思:1、大部分同学在已预习的基础上,能跟上讲课结构,知识点较为落实。 2、愚公、智叟的对话含义及愚公精神,学生理解局限性较大。

教学内容 教师活动 学生活动 设计意图

教学过程:一、导题:这是一则寓言故事。好的寓言,往往给人以有益的启示和深刻的教育。这是一则长期在人民中流传的好寓言。这究竟是一个怎样的故事?愚公具有怎样的精神?读课文后,一定会被愚公的精神所感动。作者:注释①,略补充;列御寇,相传战国时道家,郑国人,主张虚静无为,被道家尊为前辈。二、听课文录音 1、找出通假字 2、自读自译5分钟,疏通课文,提问题 课文共写了几个人?每人对待“移山”的态度?愚公愚不愚?智叟智不智?三、课文分析理清课文涉及的“人”和“事”(并板书)问:愚公多大年纪了?智叟是个年轻人吗?那个遗男几岁?(年且(将近)九十岁)(叟:老头) (七、八岁龀) 他父亲同意让他去吗? (没有父亲、孀妻,就是生下来就没有父亲) 2、计算一下,参加移山的共有几人?移山一事做起go 困难吗?他们的工作艰苦吗?人数:愚公+荷担者三夫+遗男 共5人困难:“太行、王屋二山,方七百里,高万仞”说明移山之难。艰苦:“寒暑易节,始一反焉” 说明工作的紧张、艰苦。不同人物对待移山的不同态度,愚公妻与智叟的话意思差不多,他们的态度是一样的吗?其妻:“以君之力,曾不能损魁之丘,如太行王屋何?”(反问语气) 导入课文,引发兴趣。指导学生把握课文要点。提问启发,读课文寻答案。启发提示 展开思维,回顾寓言知识。熟识课文,理解课文内容。对课文内容的理解及字、词的落实。展开思维,对各项知识有感性了解。思考回答,落实加点字义。 让学生识记作者、作品及文学常识。让学生对课文全貌作大致了解。了解课文有关知识。

教学内容 教师活动 学生活动 设计意图

智叟:“以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”(加强反问 语气)释上述字、词、句义智叟“甚矣,汝之不惠。”(倒装句)强调愚公不聪明的态度,这话愚公妻是不会说的。愚公妻:“且焉置土石?”这话智叟也不会说,因他反对移山,绝不会关心土石如何处理的问题。归纳:愚公妻是怀疑中带着担心, 智叟是轻视和嘲笑的语气。一疑一笑态度不同(板书)4、让学生找出“遗男”和愚公子孙的态度: “遗男”:“跳往助之” 跳:刻画孩子天真的情态。 子孙:“杂然相许”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。” 表现出子孙热烈赞许的场面。说明遗男和愚公子孙对愚公移山是坚决支持的,并积极为之出谋划策。5、根据文章分析,愚公移山的动机是什么? “惩山北之塞,出入之迁也” 痛感迂、塞之苦 那么移掉后有什么好处? “指通豫南,达于汉阴” 确知移山之利小结:愚公清楚知道移山的好处,说明他做事目的明确,这山究竟能否移去呢?他回答智叟的那段话,讲得如何,最后两座大山被山神背走,没有什么特殊含义,回去仔细阅读课文。四、作业:1、熟读至背诵 2、译1—2自然节 提示总结本课内容,提示课后了解全文。 先独立思考后回答。寻找答案,落实重点字词思考 把握课文内容。感受愚公移山的意义所在。

教学目标:掌握字的形、义,了解《列子》和它的作者。 掌握文中出现的通假字。感受愚公移山精神的现实意义。 教学重、难点:重点掌握通假字,理解内容,领会寓意。 难点是一词多义的理解,愚公、智叟的对话含义,愚公精神的积极意义。教具学具:录音机、磁带

板书设计: 愚公移山 通假字:指=直 反=返 人物 事件 重点字义: 惠=慧 亡=无 愚公 移山 厝=措 陇=垄 荷担者三夫 其妻 疑——担心 遗男 智叟 笑——嘲笑

教学反思:1、大部分同学在已预习的基础上,能跟上讲课结构,知识点较为落实。 2、愚公、智叟的对话含义及愚公精神,学生理解局限性较大。

教学内容 教师活动 学生活动 设计意图

教学过程:一、导题:这是一则寓言故事。好的寓言,往往给人以有益的启示和深刻的教育。这是一则长期在人民中流传的好寓言。这究竟是一个怎样的故事?愚公具有怎样的精神?读课文后,一定会被愚公的精神所感动。作者:注释①,略补充;列御寇,相传战国时道家,郑国人,主张虚静无为,被道家尊为前辈。二、听课文录音 1、找出通假字 2、自读自译5分钟,疏通课文,提问题 课文共写了几个人?每人对待“移山”的态度?愚公愚不愚?智叟智不智?三、课文分析理清课文涉及的“人”和“事”(并板书)问:愚公多大年纪了?智叟是个年轻人吗?那个遗男几岁?(年且(将近)九十岁)(叟:老头) (七、八岁龀) 他父亲同意让他去吗? (没有父亲、孀妻,就是生下来就没有父亲) 2、计算一下,参加移山的共有几人?移山一事做起go 困难吗?他们的工作艰苦吗?人数:愚公+荷担者三夫+遗男 共5人困难:“太行、王屋二山,方七百里,高万仞”说明移山之难。艰苦:“寒暑易节,始一反焉” 说明工作的紧张、艰苦。不同人物对待移山的不同态度,愚公妻与智叟的话意思差不多,他们的态度是一样的吗?其妻:“以君之力,曾不能损魁之丘,如太行王屋何?”(反问语气) 导入课文,引发兴趣。指导学生把握课文要点。提问启发,读课文寻答案。启发提示 展开思维,回顾寓言知识。熟识课文,理解课文内容。对课文内容的理解及字、词的落实。展开思维,对各项知识有感性了解。思考回答,落实加点字义。 让学生识记作者、作品及文学常识。让学生对课文全貌作大致了解。了解课文有关知识。

教学内容 教师活动 学生活动 设计意图

智叟:“以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”(加强反问 语气)释上述字、词、句义智叟“甚矣,汝之不惠。”(倒装句)强调愚公不聪明的态度,这话愚公妻是不会说的。愚公妻:“且焉置土石?”这话智叟也不会说,因他反对移山,绝不会关心土石如何处理的问题。归纳:愚公妻是怀疑中带着担心, 智叟是轻视和嘲笑的语气。一疑一笑态度不同(板书)4、让学生找出“遗男”和愚公子孙的态度: “遗男”:“跳往助之” 跳:刻画孩子天真的情态。 子孙:“杂然相许”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。” 表现出子孙热烈赞许的场面。说明遗男和愚公子孙对愚公移山是坚决支持的,并积极为之出谋划策。5、根据文章分析,愚公移山的动机是什么? “惩山北之塞,出入之迁也” 痛感迂、塞之苦 那么移掉后有什么好处? “指通豫南,达于汉阴” 确知移山之利小结:愚公清楚知道移山的好处,说明他做事目的明确,这山究竟能否移去呢?他回答智叟的那段话,讲得如何,最后两座大山被山神背走,没有什么特殊含义,回去仔细阅读课文。四、作业:1、熟读至背诵 2、译1—2自然节 提示总结本课内容,提示课后了解全文。 先独立思考后回答。寻找答案,落实重点字词思考 把握课文内容。感受愚公移山的意义所在。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)