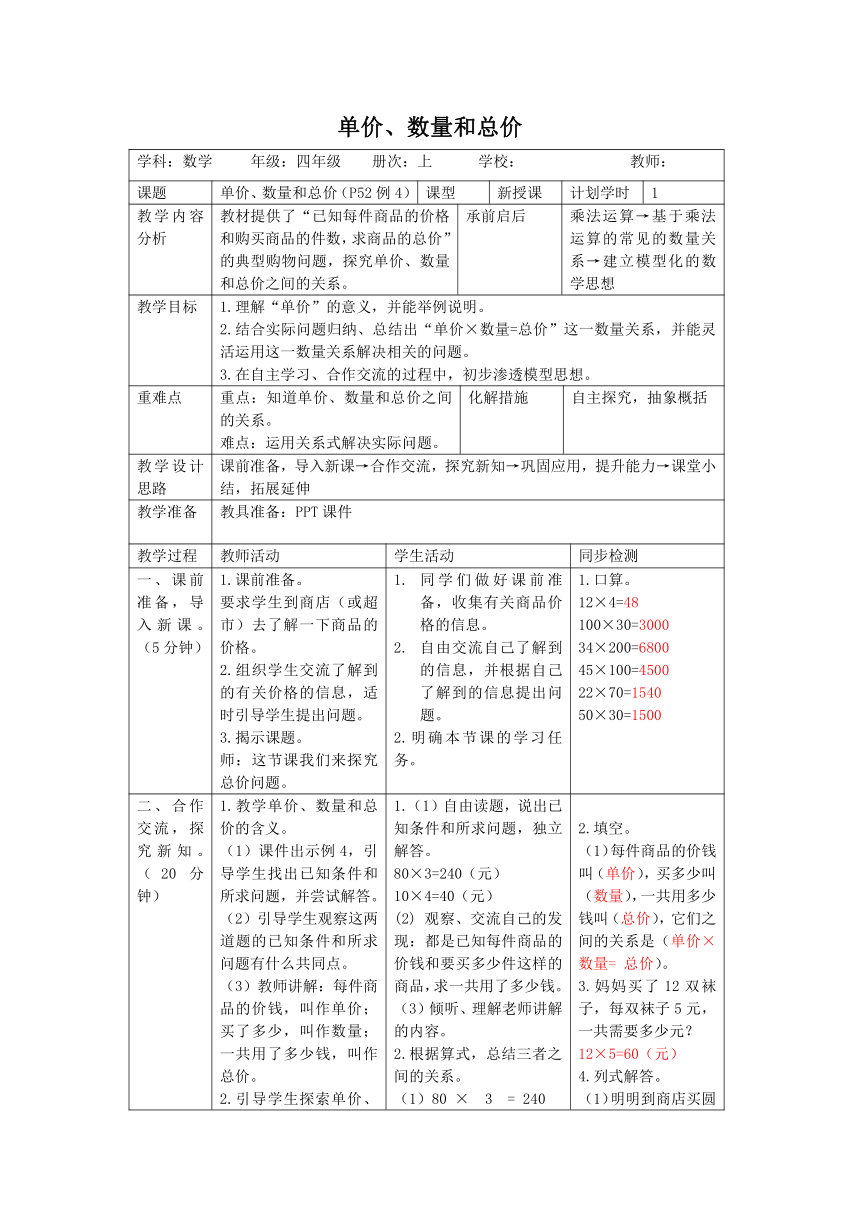

人教版数学四年级上册第四单元《单价、数量和总价》教案(表格版)

文档属性

| 名称 | 人教版数学四年级上册第四单元《单价、数量和总价》教案(表格版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 45.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-09-23 13:10:02 | ||

图片预览

文档简介

单价、数量和总价

学科:数学 年级:四年级 册次:上 学校: 教师:

课题

单价、数量和总价(P52例4)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

教材提供了“已知每件商品的价格和购买商品的件数,求商品的总价” 的典型购物问题,探究单价、数量和总价之间的关系。

承前启后

乘法运算→基于乘法运算的常见的数量关系→建立模型化的数学思想

教学目标

1.理解“单价”的意义,并能举例说明。

2.结合实际问题归纳、总结出“单价×数量=总价”这一数量关系,并能灵活运用这一数量关系解决相关的问题。

3.在自主学习、合作交流的过程中,初步渗透模型思想。

重难点

重点:知道单价、数量和总价之间的关系。

难点:运用关系式解决实际问题。

化解措施

自主探究,抽象概括

教学设计思路

课前准备,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、课前准备,导入新课。(5分钟)

1.课前准备。

要求学生到商店(或超市)去了解一下商品的价格。

2.组织学生交流了解到的有关价格的信息,适时引导学生提出问题。

3.揭示课题。

师:这节课我们来探究总价问题。

同学们做好课前准备,收集有关商品价格的信息。

自由交流自己了解到的信息,并根据自己了解到的信息提出问题。

2.明确本节课的学习任务。

1.口算。

12×4=48 100×30=3000

34×200=6800 45×100=4500

22×70=1540 50×30=1500

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

1.教学单价、数量和总价的含义。

(1)课件出示例4,引导学生找出已知条件和所求问题,并尝试解答。

(2)引导学生观察这两道题的已知条件和所求问题有什么共同点。

(3)教师讲解:每件商品的价钱,叫作单价;买了多少,叫作数量;一共用了多少钱,叫作总价。

2.引导学生探索单价、数量和总价之间的关系。(根据学生回答板书)

3.引导学生概括出其他两个数量关系式。

(1)知道总价、单价,怎样求数量?

(2)知道总价、数量,怎样求单价?

1.(1)自由读题,说出已知条件和所求问题,独立解答。

80×3=240(元)

10×4=40(元)

(2) 观察、交流自己的发现:都是已知每件商品的价钱和要买多少件这样的商品,求一共用了多少钱。

(3)倾听、理解老师讲解的内容。

2.根据算式,总结三者之间的关系。

(1)80 × 3 = 240

↓ ↓ ↓

单价 数量 总价

(2)10 × 4 = 40

↓ ↓ ↓

单价 数量 总价

由此得出:单价×数量=总价。

3.进一步思考总价、单价和数量三者之间的关系。

(1)总价÷单价=数量。

(2)总价÷数量=单价。

2.填空。

(1)每件商品的价钱叫(单价),买多少叫(数量),一共用多少钱叫(总价),它们之间的关系是(单价×数量= 总价)。

3.妈妈买了12双袜子,每双袜子5元,一共需要多少元?

12×5=60(元)

4.列式解答。

(1)明明到商店买圆珠笔,用12元买了6支,每支圆珠笔多少钱?

12÷6=2(元/支)

(2)明明到商店买圆珠笔,1支圆珠笔2元,12元能买多少支?

12÷2=6(支)

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

完成教材第52页“做一做”第1,2题。

独立完成,同桌间互相检查、订正。

5.提出一个已知单价和数量,求总价的问题。

自己提一提并解答

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.总价问题与我们的生活紧密相连,你还能举例说一说总价问题在生活中的应用吗?

教师个人补充意见:

板书设计

培优作业

每千克苹果6元,每千克梨3元,妈妈买了14千克苹果。如果妈妈用同样多的钱买梨,那么可以买多少千克梨?

14×6÷3=28(千克)或14×(6÷3)=28(千克)

名师点睛

数学源于生活,生活中处处有数学。教师要善于结合课堂教学内容,去采集生活中的数学实例,把数学学习置于生动有趣的活动中,让学生感受到数学有趣、有用、易学。

微课设计点

教师可围绕“总价问题的数量关系”设计微课。

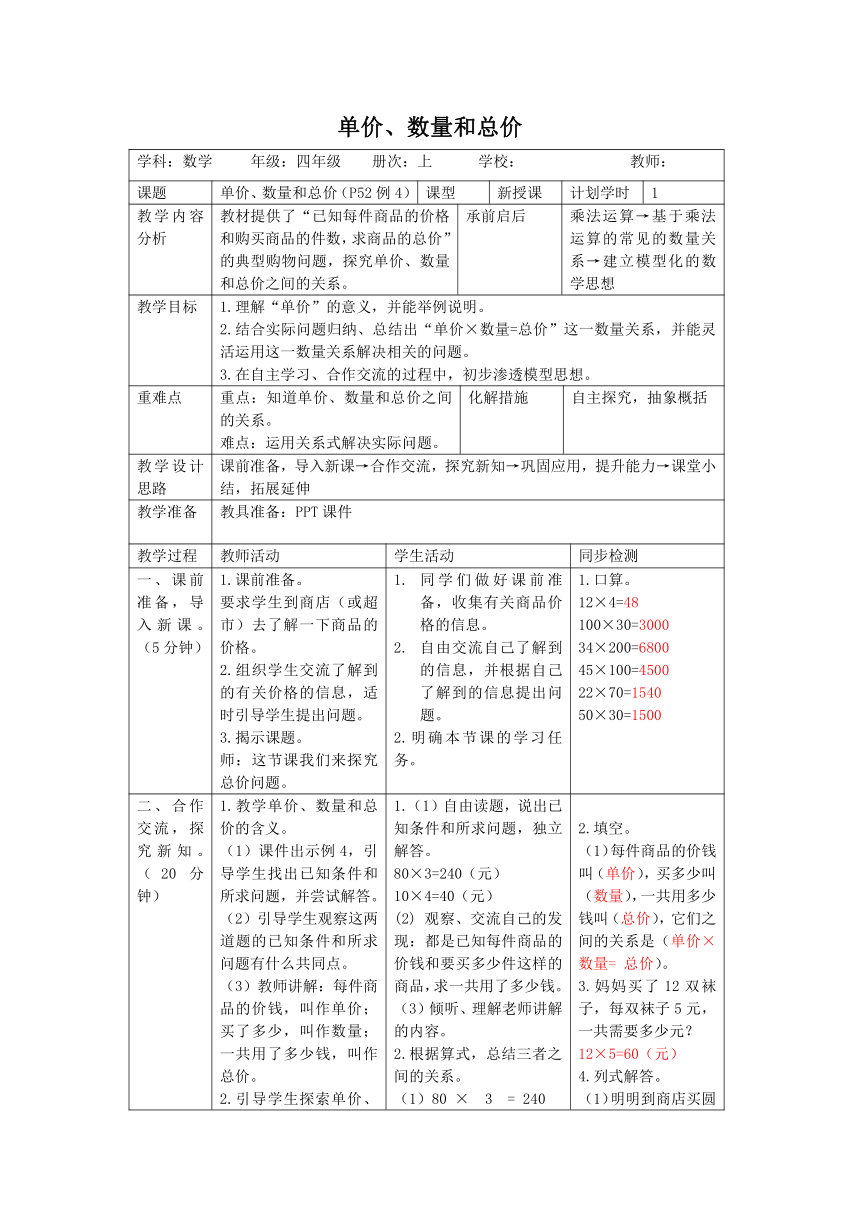

学科:数学 年级:四年级 册次:上 学校: 教师:

课题

单价、数量和总价(P52例4)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

教材提供了“已知每件商品的价格和购买商品的件数,求商品的总价” 的典型购物问题,探究单价、数量和总价之间的关系。

承前启后

乘法运算→基于乘法运算的常见的数量关系→建立模型化的数学思想

教学目标

1.理解“单价”的意义,并能举例说明。

2.结合实际问题归纳、总结出“单价×数量=总价”这一数量关系,并能灵活运用这一数量关系解决相关的问题。

3.在自主学习、合作交流的过程中,初步渗透模型思想。

重难点

重点:知道单价、数量和总价之间的关系。

难点:运用关系式解决实际问题。

化解措施

自主探究,抽象概括

教学设计思路

课前准备,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、课前准备,导入新课。(5分钟)

1.课前准备。

要求学生到商店(或超市)去了解一下商品的价格。

2.组织学生交流了解到的有关价格的信息,适时引导学生提出问题。

3.揭示课题。

师:这节课我们来探究总价问题。

同学们做好课前准备,收集有关商品价格的信息。

自由交流自己了解到的信息,并根据自己了解到的信息提出问题。

2.明确本节课的学习任务。

1.口算。

12×4=48 100×30=3000

34×200=6800 45×100=4500

22×70=1540 50×30=1500

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

1.教学单价、数量和总价的含义。

(1)课件出示例4,引导学生找出已知条件和所求问题,并尝试解答。

(2)引导学生观察这两道题的已知条件和所求问题有什么共同点。

(3)教师讲解:每件商品的价钱,叫作单价;买了多少,叫作数量;一共用了多少钱,叫作总价。

2.引导学生探索单价、数量和总价之间的关系。(根据学生回答板书)

3.引导学生概括出其他两个数量关系式。

(1)知道总价、单价,怎样求数量?

(2)知道总价、数量,怎样求单价?

1.(1)自由读题,说出已知条件和所求问题,独立解答。

80×3=240(元)

10×4=40(元)

(2) 观察、交流自己的发现:都是已知每件商品的价钱和要买多少件这样的商品,求一共用了多少钱。

(3)倾听、理解老师讲解的内容。

2.根据算式,总结三者之间的关系。

(1)80 × 3 = 240

↓ ↓ ↓

单价 数量 总价

(2)10 × 4 = 40

↓ ↓ ↓

单价 数量 总价

由此得出:单价×数量=总价。

3.进一步思考总价、单价和数量三者之间的关系。

(1)总价÷单价=数量。

(2)总价÷数量=单价。

2.填空。

(1)每件商品的价钱叫(单价),买多少叫(数量),一共用多少钱叫(总价),它们之间的关系是(单价×数量= 总价)。

3.妈妈买了12双袜子,每双袜子5元,一共需要多少元?

12×5=60(元)

4.列式解答。

(1)明明到商店买圆珠笔,用12元买了6支,每支圆珠笔多少钱?

12÷6=2(元/支)

(2)明明到商店买圆珠笔,1支圆珠笔2元,12元能买多少支?

12÷2=6(支)

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

完成教材第52页“做一做”第1,2题。

独立完成,同桌间互相检查、订正。

5.提出一个已知单价和数量,求总价的问题。

自己提一提并解答

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.总价问题与我们的生活紧密相连,你还能举例说一说总价问题在生活中的应用吗?

教师个人补充意见:

板书设计

培优作业

每千克苹果6元,每千克梨3元,妈妈买了14千克苹果。如果妈妈用同样多的钱买梨,那么可以买多少千克梨?

14×6÷3=28(千克)或14×(6÷3)=28(千克)

名师点睛

数学源于生活,生活中处处有数学。教师要善于结合课堂教学内容,去采集生活中的数学实例,把数学学习置于生动有趣的活动中,让学生感受到数学有趣、有用、易学。

微课设计点

教师可围绕“总价问题的数量关系”设计微课。