21.大自然的声音(教案)(2课时)

图片预览

文档简介

第七单元

单元教学总览

【教材分析】

1.单元主题:

本单元以“我与自然”为主题,编排了《大自然的声音》《父亲、树林和鸟)《带刺的明友》三篇课文,语言各具特色,蕴含着人与自然和谐相处的美好情感。《大自然的声音》一文以独特的视角,丰富的联想,富有韵味的语言,将大自然的事物比作音乐家,把它们发出的的声音描绘成各种美妙生动的乐曲,体现了大自然的美丽,表现了用心体验大自然的妙趣。课文配有一幅插图,画面富有儿童情趣,既能激发学生的学习热情,又能帮助学生感受人与自然的和谐。《父亲、树林和鸟》通过童年时代父亲和“我”得对话,展现了父亲对鸟的熟悉与热爱。课文插图有助于学生对课文内容的理解。《带刺的朋友》讲述了一只机灵可爱的小刺猬偷枣的故事,描绘了一只聪明伶俐的小刺猬,体现了对小动物的喜爱。课文配有两幅插图,有助于学生体会刺猬的可爱,理解刺猬偷枣的过程。

本单元的编排意图是引导学生感受课文生动的语言,积累喜欢的语句;留心生活,把自己的想法记录下来。篇章页上呈现了问话形式的人文导语“大自然赐给我们许多珍贵的礼物,你发现了吗?”配合精美的插图,引发想象,发人深思。

2.单元重点:

(1)感受课文生动的语言,积累喜欢的语句。这是本单元的语文要素。课后题从多个角度帮助学生体会生动的语言:《大自然的声音》引导学生联系生活体会描写声音的词语的生动。课后练习二借助图表“填写音乐家档案”,引导学生借助初读把写得美妙的声音摘抄在空白处,把积累词语与初读感受结合起来;课后练习三列出描写声音的词语,引导学生借助生活体验感受和积累描写声音的生动的词语。《父亲、树林和鸟》引导学生感受语言的丰富性。课后练习三列举了含有生动表达的句子,“幽深的雾蒙蒙的树林”一句引导学生联系生活经验、插图或影视作品感受树林当时的样子,产生身临其境的感觉,体会父亲对鸟的熟悉;“凝神静气的像树一般兀立的父亲”一句引导学生想象画面,体会父亲与树林融为一体的情景;“浓浓的苦苦的草木气息”一句调动了学生的生活经验,引导学生逐层想象,体会父亲能从浓郁的草木气息中分辨出鸟的气味,是一个真正的爱鸟人。《带刺的朋友》引导学生体会称呼中蕴含的情味。课后练习三列举了作者对刺猬称呼的变化,从越来越亲近的称呼中感受到作者对刺猬逐步加深的情感。语文园地的“交流平台”引导学生梳理总结摘抄的基本方法,主动积累生动的语句,形成主动积累语言、主动摘抄的意识。

(2)学习书面表达,记录自己的想法。本单元的习作要求是“留心生活,把自己的想法记录下来”,与本单元的口语交际“身边的‘小事’”紧密联系,旨在引导学生把视角转向更广阔的生活空间,引导学生关心生活中的现象,积极进行思考,并大胆表达自己的想法,提升主动参与社会生活的意识。和以前的记叙文不同的是,本次习作更侧重写现象和想法,以指导生活实践。

【学情分析】

三年级学生对生活现象的观察仅仅停留在表面状态,他们仅仅观察生活现象的表面,不善于做深入的思考,并且他们对生活现象的观察是零碎的,不注重生活现象之间的联系,再加上他们阅读量不大、语言积累不够,所以在习作中把自己的想法记录下来成为一大难点。教学中教师要引导学生以教材中的课文为突破点,通过学习引导学生感受作品中生动的语言,积累喜欢的语句,同时培养学生留心生活、感受生活的习惯和能力。

【教法建议】

1. 在教学中要依托课后题,引导学生感知作者描写和叙述中生动的语言,引导学生边学习边交流,在不断的小结中深化认识,积累语言。鉴于三年级的学生实际和教学要求不要刻意讲授“比喻”“拟人”“排比”等修辞知识,以免限制学生个性化的阅读感受。

2. 在教学本单元的口语交际和习作时,要注意两者内容的关联性,并将表达与生活紧密联系,将学生的视野拓展到广泛的社会生活中。

3. 在教学中教师应结合课文特点对“摘抄什么”“怎么摘抄”做出循序渐进的整体设计,尤其要对学生从词、短语到句子的摘抄过程给于一定的指导,以帮助学生提高学习效率,形成扎实的摘抄能力。

4. 引导学生关注和阅读篇章页,形成对单元的整体认识。

【课时安排】

分类 内容 课时

课文 21.大自然的声音 2

22.父亲、树林和鸟 2

23.带刺的朋友 2

口语交际 身边的“小事” 1

习作 我有一个想法 2

语文园地 交流平台 词句段运用 书写提示 日积月累 2

合计 11

21大自然的声音(精读课文)

【教学目标】

1.学会“妙、奏”等七个会认字,读准多音字“呢”,熟练书写“妙、演”等十三个字,会写“美妙、音乐家”等二十二个词语。

2.有感情地朗读课文,能借助课文中描写声音的短语,体会作者用词的准确、生动。背诵课文二、三自然段。

3.能找到二、三、四自然段的关键句并填写在图表中,借助图表说出课文写了大自然的哪些声音。了解象声词的不同结构,引导学生通过朗读体会不同声音所表示的不同事物。

3.了解课文的描写方法及叙述的顺序,能联系生活经验,想象课文中描述过的声音,体会课文中描写声音的词语的生动,抓住重点词句感受大自然的美。能仿照课文,围绕一种听到过的声音写几句话。

4.了解课文以清新活泼的笔调介绍了大自然中风的声音,水的声音和动物的声音,感受大自然的美妙,体会作者对大自然的热爱之情,培养学生对大自然的热爱之情。

(

关键能力

力格

) (

必备品格

)【教学重点】了解课文的描写方法及叙述的顺序,能联系生活经验,想象课文中描述过的声音,体会课文中描写声音的词语的生动,抓住重点词句感受大自然的美,体会作者对大自然的热爱之情,培养学生对大自然的热爱之情。

【教学难点】了解课文的描写方法及叙述的顺序,能联系生活经验,想象课文中描述过的声音,体会课文中描写声音的词语的生动,抓住重点词句感受大自然的美。能仿照课文,围绕一种听到过的声音写几句话。

【教学课时】2课时

第一课时

【课时目标】

1.会认本课7个生字,会写13个生字,理解生字组成的词语。背诵课文2--3自然段。(重点)

2.朗读课文,能借助课文中描写声音的短语,体会作者用词的准确、生动。(难点)

【教具准备】 课件

【教学过程】

内 容

一、导入新课 导入类型:声音导入。 教师口述:大自然是我们永远的家园,也是永恒的智者。今天,让我们一起走进自然,了解大自然,感悟自然。 声音展示:播放一些自然界的声音。同学们,你们听到了什么?(学生自由发言。) 谈话导入:今天,让我们一起走进自然,听听大自然里的美妙声音!(板书:21大自然的声音)学生齐读课题。 质疑课题:大自然为什么会发出各种各样的声音呢?(学生大胆猜测,指名多个学生发言,教师举例:会鸣的蝉是雄蝉,它的发音器就在腹基部,像蒙上了一层鼓膜的大鼓,鼓膜受到振动而发出声音,由于鸣肌每秒能伸缩约1万次,盖板和鼓膜之间是空的,能起共鸣的作用,所以其鸣声特别响亮。并且能轮流利用各种不用的声调激昂高歌。雌蝉的乐器构造不完全,不能发声,所以它是“哑巴蝉”。) 【设计意图:兴趣是最好的老师。教学开始,利用课件播放一些自然界的声音,通过欣赏,激发学生的兴趣和求知欲,引导学生交流,在交流中使学生更近一步接近文本,很自然地导入课文的学习。】 二、初读感知 1.听范读。边听边画出文中的生字,注意生字的读音。 2.学生初读。请同学们自由朗读课文,注意读准字音,读通句子,难读的地方多读几遍。 3.检查初读情况 (1)学习生字 ①小声读课文,画出生字和不懂的词。 ②学生按要求自学生字、词。(课件出示) a.回忆复习用部首查字法查字典的方法步骤。 b.回忆复习自学生字、词的方法步骤:用查字典、联系上下文和生活实际或课外资料等方法理解词的意思。 ③按要求自学生字、词。 ④用部首查字法查字典自学生字、词。 (2)认读生字 练读词语,读生字,再组词。 ①出示带生字的新词,让学生认读。 美妙 演奏 呢喃细语 雄伟 打击 汇聚 叽叽喳喳 (重点指导生字“奏”为平舌音;“喳”为翘舌音;“喃”为前鼻音等。) ②你认为哪些词语易读错或难读,再反复读。 指导读好四字词语:呢喃细语 (3)学习多音字:曲(qǔ qū) 呢(ne ní) 练①读一读下面的句子,看看你有什么发现?(引导学生发现多音字。) a. 当他翻动树叶,树叶便像歌手一样,唱出各种不同的歌曲。 曲(qǔ qū) qū 1>弯转,与“直”相对,如弯曲、曲折;2>不公正,不合理,如曲说、曲解、委曲求全;3>弯曲的地方,如河曲;4>偏僻的地方,如乡曲;5>酿酒或制酱时引起发醇的东西,如酒曲、曲霉。 qǔ 1>能唱的文词,一种艺术形式,如曲艺、曲话;2>歌的乐调,如曲调、曲谱、异曲同工、曲高和寡。 b. 当微风拂过,那声音轻轻柔柔的,好像呢喃细语,让人感受到大自然的温柔。 呢(ne ní) ne1>用在疑问句的末尾,表示疑问或反问语气。例句:是应该买苹果,还是应该买雪梨呢?2>用在陈述句的末尾,表示确定的语气。例句:他还没来呢 。 ní1>悄声细语,燕子鸣声,如呢喃;2>呢绒,一种较厚较密的织品。 ②读一读: a. 两位老同学一起走在弯曲(qū)狭窄的小路上,不由自主地哼唱起儿时的歌曲(qǔ)。 b. 燕子在呢(ní)喃,大雁掠过蓝天,潺潺流水捎来了春天的讯息。这一切怎能不让人感动呢(ne)。 (4)理解词语 练把词语和意思连起来。 【呢喃】 由于受到刺激而感情冲动。 【雄伟】 累积起来,聚到一起。 【激动】 小声说话的声音。 【汇聚】 汹涌:波涛猛烈地向上涌;澎湃:大浪互相撞击。形容声势浩大,不可阻挡。 【汹涌澎湃】 原形容水面辽阔。 现比喻声势雄壮或规模巨大。 【波澜壮阔】 雄壮而高大。 (5)指名读课文,同学互评:字音是否正确,句子是否通顺。 4.再读课文,理清顺序。 (1)再读课文,想一想:课文写了什么?(本文采用拟人的修辞手法形象生动地描述大自然中“风”“水”“动物”这几位音乐家的演奏。) (2)梳理课文思路 练填空:课文先讲大自然有许多(美妙的声音),然后围绕这一意思依次从(风)、(水)和(动物)三个方面描写了大自然声音的丰富美妙,体现了大自然的(美丽)。 (

加彩字需重点指导。建议用荣德基课件的“笔顺演示”完成教学。

) 三、学习“会写字” 妙 演 奏 琴 柔 感 受 激 击 器 滴 敲 鸣 1.学生字 认读含有会写字的词语,读会写字,观察笔顺,掌握结构、音序、部首,组词,造句。 2.指导书写 (1)观察生字书写特点,交流。 (本课要求写的字中,“激”是左中右结构,“器”是上中下结构,要注意各部件摆放的位置和笔画的穿插;“奏”“琴”“柔”在书写书要注意撇捺舒展;“琴”字容易写错,书写时要注意认真观察字形,最下面不要多写一点;“敲”字容易写错,书写时要注意认真观察字形,右边部分不要写成“支”。) (2)老师范写,重点指导上下结构的字“奏、琴”和左右结构的字“妙、演”,学生练写。 妙:“女”首笔撇点的撇要长,点稍短,横稍向上拉;“少”的点稍高。 演:右边“宀”下边有一短横,下边是“由”,中竖与上横相连。 奏:上边三横要紧凑,下横要长,一撇贯穿三横,捺在下横处,撇和捺要舒展。 琴:左边“王”下横变为一提,两个“王”要扁小,“今”撇和捺要舒展。 柔:“矛”上边横钩要短扁,钩末端有一点,下边的横要长,“木”要宽大。 感:注意“咸”里面有一短横,右上角有一点,“心”要扁宽。 受:上下两部分窄、中间要宽,上边四笔要紧凑,下边“又”舒展。 激:三部分要写窄、紧凑,中间下边是“方”,上边有一点。 击:上边两横中下横要长,下半部分稍扁窄,中间一竖贯穿上边两横。 器:四个“口”要小、匀称,“犬”要扁宽、右上角有一点不能丢。 滴:右边上横要长,下框要大,里面“古”要小。 敲:“高”要窄,两个“口”要小,注意右边不是“支”,上边短横不出头。 鸣:“口”要小,第七笔竖折折钩都稍长,上框内有一点,下横最长。 练学生练写,教师巡视指导。投影展示书写正确、美观的字词,相互借鉴。和课本对照,及时改正。 【设计意图:学生用自己喜欢的方式,通过自由朗读课文、借助拼音、互相交流等方式学会文中的生字新词,全班交流生字的识记方法。对于会写字,引导学生在读中识记,在交流中掌握书写时应注意什么。】 四、分类积累,练习表达 1.自由读课文,画出文中有新鲜感的词语,分类整理并摘抄积累: (1)表示事物名称的词:手风琴 打击乐器 (2)表示动作的词语:演奏 呢喃细语 敲敲打打 汇聚 (3)描写事物或人物的词语:美妙 轻轻柔柔 温柔 雄伟 激动 淙淙 潺潺 汹涌澎湃 波澜壮阔 (4)描写声音的:美妙 呢喃细语 滴滴答答 叮叮咚咚 淙淙 潺潺 哗啦啦 汹涌澎湃 波澜壮阔 叽叽喳喳 唧哩哩 (5)叠词:轻轻柔柔 敲敲打打 滴滴答答 叮叮咚咚 淙淙 潺潺 哗啦啦 叽叽喳喳的 唧哩哩 2.练习运用:练习用表示声音的词语说话。 五、课堂小结 初读课文后,你感受到了什么? 读完这篇课文,让我们真切地感受到大自然的声音是多么美妙动听啊! 六、当堂检测 (建议使用“当堂检测”做训练。) 七、课后作业 (请课后完成本课的“基础练习”板块的习题。) (2) (3) (5) (6) (7) (8-10) (11) (12) (13) (14) (15-27) (28) (29-32)

第二课时

【学习目标】

1.朗读课文,能借助课文中描写声音的短语,体会作者用词的准确、生动。 (重点)

2.了解课文描写的方法,想象课文中描述的声音,感受大自然的美妙,激发热爱大自然的思想感情。(难点)

【教具准备】 课件。

【教学过程】

内 容

一、课前导入 1.同学们,上节课我们交了一个新朋友——大自然。大自然里有许多无师自通的音乐家和歌手。今天,这些音乐家和歌手将举行一场特殊的音乐会。这场音乐会的主题是(课件出示)大自然的声音。(学生齐读课题) 2.大家想去听吗?不过,要去参加音乐会,听美妙的声音,还得带上这群小伙伴。(课件出示词语)——认识他们吗?跟他们打个招呼吧!分小组开火车读词语。 美妙 演奏 手风琴 轻轻柔柔 呢喃细语 温柔 感受 雄伟 激动 打击乐器 虫鸣 敲敲打打 滴滴答答 叮叮咚咚 汇聚 淙淙 潺潺 哗啦啦 汹涌澎湃 波澜壮阔 叽叽喳喳的 唧哩哩 (1)指名读、指名领读,齐读,开火车读。 (2)说说自己对喜欢的词语的理解,也可以用词造句。 (3)教师小结,引导学生认识象声词:描绘事物声音的词,叫象声词。 (4)鼓励学生说一两个这样的词。 3.谈话导入:上节课我们初读了课文,知道大自然有许多——(美妙的声音),大自然的声音什么样的呢?让我们走进课文,看看课文写了什么?(引导学生了解本文采用拟人的修辞手法形象生动地描述大自然中“风”“水”“动物”这几位音乐家的演奏。) 二、自读课文,整体把握。 1.学生用自己喜欢的方式自由读课文,想一想课文是围绕哪句话来写的? (1)小组讨论,交流。 (2)全班交流。(作者围绕“大自然有许多美妙的声音。”这句话来写的。)(板书:总起 许多 美妙) 2. 为什么说“大自然有许多美妙的声音”? (1)小组讨论,交流。 (2)小组派代表做汇报发言,全班交流。 3.请同学们用自己喜欢的方式读课文2-4自然段,作者从哪几个方面来写大自然的声音美妙的?画出相关的语句。(学生自由读课文,边读边思考,并在书上用自己喜欢的符号做上记号。) (1)指名发言,全班交流:说说你都找到了大自然哪些美妙的声音,这些声音怎么美妙呢?先说说你喜欢哪种声音,再读读你画的句子。 (2)教师评议并小结:课文从风、水、动物三个方面介绍了大自然美妙的声音。让我们走进课文去细细品读。(板书:分述 风 水 动物) 【设计意图:要学生自读课文,引导学生了解课文介绍了风、水、动物的声音。再读课文,边读边标记自己找到的大自然美妙的声音,初步接触拟声词,为学生继续学习做好了铺垫。】 三、品读释疑 (一)欣赏风的声音。 1.那让我们先去听听风之曲吧! 2.风会演奏出什么音乐呢?(学生根据课件出示的图片大胆想象,自由交流)课件出示:风,是大自然的音乐家,他会在森林里演奏他的手风琴。当他翻动树叶,树叶便像歌手一样,唱出各种不同的歌曲。” (1)这段话是围绕哪句话来写的?(这段话是围绕“风,是大自然的音乐家”来写的。这是本段的中心句。) (2)从“音乐家”“演奏” “翻动”这些词语你感受到什么?(“音乐家”“演奏” “翻动”,作者把风当成人来写,写出了风在树林吹动树叶的样子、声音,给人以生动形象之感。) (3)为什么说树叶像歌手呢?(因为风这位大自然的音乐家是在森林里演奏手风琴。风一来,树叶摆动会发出声响,就像音乐一响歌手开始歌唱一样。风大树叶晃动厉害,声音就大;风小,树叶晃动轻微,声音就小。“当他翻动树叶,树叶便像歌手一样,唱出各种不同的歌曲。”多么形象的比喻呀。)(板书:翻动树叶) 3. 风会演奏出哪些音乐呢?(自由交流)课件出示:不一样的树叶,有不一样的声音;不一样的季节,有不一样的音乐。当微风拂过,那声音轻轻柔柔的,好像呢喃细语,让人感受到大自然的温柔;当狂风吹起,整座森林都激动起来,合奏出一首雄壮的乐曲,那声音充满力量,令人感受到大自然的威力。 (1)从“微风拂面”“狂风吹起”你了解到什么?“呢喃细语”和 “雄伟的乐曲”给人什么样的感觉?“温柔”“拂面”的微风像什么?“激动”“合奏”的狂风又像什么?(“微风拂面”“狂风吹起”,作者采用对比的手法,将不同大小的风的声音特点形象的描摹出来。“呢喃细语”和“雄伟的乐曲”,给人身临其境的感觉。“温柔”“拂面”的微风多像一首摇篮曲,“激动”“合奏”的狂风又像豪迈激昂的进行曲呀。)(板书:微风拂过 狂风吹起) (2)作者为什么用“拂过”而不用“吹过”呢?(“拂过”是对微风的动态描写,采用拟人手法,显示出它的轻柔,像母亲的手拂过面颊一样,富有浓浓的喜爱之情。 “吹过”只表示风过树叶动的姿态,缺少亲切喜爱的快乐的情绪。) (3)指导有感情地朗读:指名多个学生朗读,并说说为什么这样读?(抓住“轻轻柔柔”“呢喃细语”来体会微风的温柔;“激动”“力量”“威力”体会狂风的雄壮,从而感受到风声的美妙。) (4)指名2~3人有感情朗读。 (5)女同学是温柔的微风,男同学是雄壮的狂风,让我们男女生合作读,用朗读的节奏和声音的高低起伏表现出风的特点。 (6)教师评议,引读小结:正因为这样,所以我们说,风是——大自然的音乐家,他会在森林里演奏他的手风琴。 3.请同学们美美地朗读课文第二自然段,读出风的美妙,读出声音的变化。(学生配乐朗读) 4.你们喜欢这个自然段吗?喜欢就试着背一背吧!(学生试背——指名当堂背诵——想背的一起背。) 【设计意图:引导学生抓住关键词语进行感悟。如抓住“轻轻柔柔”“呢喃细语”来体会微风的温柔;抓住“激动”“力量”“威力”体会狂风的雄壮,从而感受到风声的美妙。】 (二)品味水的声音。 1.谈话过渡:还有谁也是大自然的音乐家?在书上找一找,自己读一读。(自由读课文第三自然段。) 2.教师小结:水也是大自然的音乐家。下雨的时候,他在玩什么?(学生根据课件出示的图片大胆想象,自由交流。) 3.教师范读课文第三自然段,引导交流:这段话是围绕哪句话来写的?(水,也是大自然的音乐家。) 4.课件出示:水,也是大自然的音乐家。下雨的时候,他喜欢玩打击乐器。 (1)“水,也是大自然的音乐家。”这句话在本段的作用是什么?(这是本段的中心句。) (2)这段话在写法上有什么特点?(运用了拟人手法,把雨水当顽皮的孩子来写人来写。) 5.听,音乐会开始了。课件出示:小雨滴敲敲打打,一场热闹的音乐会便开始了。滴滴答答……叮叮咚咚…… (1)“滴滴答答……丁丁冬冬……”声音多好听啊!连水也能演奏,真是趣事,像这些描写事物声音的词,它有个名字叫“拟声词”。你对“滴滴答答”“叮叮咚咚”这两个词语是怎样理解的?(“滴滴答答”“叮叮咚咚”两个拟声词对雨滴打在树叶上声音的描摹极其形象,很像鼓声。)(板书:雨滴敲打) (2)句中使用的省略号有什么好处?为什么?(省略号表现出声音的连续不断,耐人品味。在句子中,两个省略号更像是乐谱中的符点。) (3)积累:“叮叮咚咚、滴滴答答”是AABB式的表示声音的四字词语这样的词语还有:噼噼啪啪 嘁嘁喳喳 叽叽咕咕 (4)指名读,指导读好“滴滴答答……丁丁冬冬……”的不同音效。 6.“小雨滴敲敲打打”“小雨滴”都“敲敲打打”过什么物体呀?(学生自由发言)课件出示:所有的树林,树林里的每片树叶;所有的房子,房子的屋顶和窗户,都发出不同的声音。 (1)谁是你对这段话的理解。(所有的一切都可以成为雨滴的大鼓,任由雨滴敲打,多么生动。) (2)想象一下,小雨滴落在不同的地方还会发出什么声音?(鼓励学生大胆想象,并联系生活经验互相交流。) (3)指名朗读。 7.指名生说:小雨滴不仅会演奏,还会干什么呢?(会唱歌)课件出示:当小雨滴汇聚起来,他们便一起唱着歌:小溪淙淙地流向河流,河流潺潺地流向大海,大海哗啦啦地汹涌澎湃。从一首轻快的山中小曲,唱到波澜壮阔的海洋大合唱。 (1)指名学生读。是什么让小小的雨滴拥有那么大的力量,可以唱出“大合唱”?一滴小雨滴能做到吗?(学生根据课件出示的图片大胆想象,并联系生活经验发表自己的意见。) (2)学生说说自己体会到的水之乐曲的美妙。想象小雨滴“汇聚”起来,从小溪→河流→大海的美妙经历。(体会不同水声的特点:“淙淙”“潺潺”“哗啦啦”三个拟声词对雨水由少到多逐渐汇聚,由缓到急的流动声音的描摹非常生动。)(板书:小溪奔流) (3)你对“从一首轻快的山中小曲,唱到波澜壮阔的海洋大合唱。”是怎么理解的?(山中小曲的轻快与波澜壮阔的海洋大合唱形成对比。) (4)师生小组合作朗读:体会“淙淙、潺潺、汹涌澎湃”感受水声变化的美妙。 ①师:当小雨滴汇聚起来,他们便一起唱着歌: ②1组:小溪淙淙地流向河流, ③2、3组:河流潺潺地流向大海, ④4、5、6组词:大海哗啦啦地汹涌澎湃。 ⑤师:从一首轻快的山中小曲,唱到波澜壮阔的海洋大合唱。() 8.小雨滴又会演奏,又会唱歌,可真了不起!让我们随着小雨滴的伴奏一起唱歌吧!(全班配乐读课文第三自然段。) 9.你们喜欢这个自然段吗?喜欢就试着背一背吧! 10.学生试背——指名当堂背诵——想背的一起背。 (三)感受动物的声音。 1.教师导语:听到了风之曲水之歌,动物们也不甘示弱,它们也来到音乐会上一展歌喉。请同学们自由读课文第四自然段,看看读懂了什么? 2.这部分课文是围绕哪句话来写的?(“动物是大自然的歌手。”这是本段中心句。) 3.课件出示几种大自然中的动物,鼓励交流:在大自然中,你都听到过哪些动物的叫声?谁想当这些小动物,来演一演。(学生模仿出相应动物的叫声。)我们来看看作者是怎么写的。 4.课件出示:动物是大自然的歌手。走在公园里,听听树上叽叽喳喳的鸟叫;坐在一棵树下,听听唧哩哩唧哩哩的虫鸣;在水塘边散步,听听蝈蝈的歌唱。你知道他们唱的是什么吗?他们的歌声好像告诉我们:“我在歌唱,我很快乐!” (1)指名读,师生评议。 (2)说说自己读了这段话有什么感受?(这一句将树上、树下、水塘边常听到的声音进行描摹,让人感觉到大自然的音乐无处不在,处处美妙。)(板书:鸟叫、虫鸣、蝈蝈唱) (3)这段话在结构上有什么特点?(学生各抒己见,教师评议并小结。) 方法指导:认识排比句 (1)概念:把三个或以上意义相关或相近、结构相同或相似、语气相同的词组或句子并排在一起,就叫做排比。 (2)举例:这里的花儿真美啊!有的一枝独秀,灿烂的立在枝梢;有的三五成群,像小姐妹聚在一起;有的一大簇一大簇的,像在开演唱会。 (3)运用:如课文第四自然段第二句话,就是排比句,“鸟叫”“虫鸣”“蝈蝈唱”三种声音的并排描写。 5.教师引读:动物是大自然的歌手。走在公园里,听听树上叽叽喳喳的鸟叫;坐在一棵树下,听听唧哩哩唧哩哩的虫鸣;在水塘边散步,听听蝈蝈的歌唱。你知道他们唱的是什么吗?他们的歌声好像告诉我们:“ , !”(“我在歌唱,我很快乐!”) (1)指名读,男女生比赛读,小组比赛读。 (2)此时此刻你的心情是怎样的?(听着这些动物的歌儿,展开想象,心情更加舒畅。) 【设计意图:教学中,引导学生通过配乐读、自由读、分组读、师生合读、全班齐读等多种形式反复读文,在读中生成自己独特的感受、体验和理解,感受风声的美妙,水声的有趣,动物声的快乐,同时培养学生的语感。】 (四)教师小结:看来,大自然的每个角落都有美妙的声音,他们或轻、或重、时缓、时急,但总是那么美妙动听,快乐无处不在。让我们怀着快乐的心情一起朗读这篇课文吧!(板书:轻重缓急 美妙动听) (五)阅读方法交流。 1.了解中心句。 (1)这篇文章哪些段落具体地写了大自然的的声音?(课文2~4自然段具体地写了风、水、动物的声音。) (2)课文2~4自然段分别是围绕那句话来写的?(风,是大自然的音乐家,他会在森林里演奏他的手风琴;水,也是大自然的音乐家;动物是大自然的歌手。) 引导学生了解先总述,后分述的写作方法。发现每一段都围绕着第一句话在写,第一句是本段的中心句。 (3)整篇课文中的哪一段是概括地写呢?(第一自然段。) (4)第一自然段和2~4自然段是什么关系?(课文2~4自然段是围绕第一自然段来写的。)引导学生了解,第一段就是这篇文章的中心段,而它又是第一段,在文章的开头,所以它又叫总起段。 方法指导:怎样找自然段的中心句? (1)概念:一段话都是围绕一个中心意思写的,能够高度概括这段话中心意思的句子,就是自然段的中心句。一段话中,常用中心句。 (2)位置:自然段的中心句一般在段的开头、结尾,或者是在中间出现的句子。 (3)运用:本文二、三、四自然段的第一句话就是各段落的的中心句,只要抓住这句话,就能更好地帮助我们理解自然段内容,为概括课文主要内容打下基础。 2.作者采用什么修辞手法在每个部分中都写到的怎样声音?为什么这样写? 作者采用拟人的修辞手法描写大自然的美妙的声音。“风,是大自然的音乐家”主要抓住不同“树叶翻动”有不一样的声音,“微风拂面”的轻轻柔柔和“狂风吹起”的气势雄伟;“水,也是大自然的音乐家”写到“雨滴滴落”“敲敲打打的热闹”和“雨水汇聚”由少到多的由低到高的声音的变化;“动物是大自然的歌手”“鸟叫”“虫鸣”“蝈蝈唱”。这样写,形象生动表现大自然中“风”“水”“动物”这几位音乐家的演奏,让每一位读者不由自主地感慨“:大自然的声音是多么美妙动听啊! 四、总结课文主旨 文章表达了作者怎样的思想感情? 本文采用拟人的修辞手法形象生动地描述大自然中“风”“水”“动物”这几位音乐家的演奏,让人不由自主地感慨:大自然的声音是多么美妙动听啊!表达了作者对大自然的热爱和赞美之情。 五、学习写作方法 (一)学写比喻句 本课运用了比喻的修辞方法,使事物更加具体形象,如,“当他翻动树叶,树叶便像歌手一样,唱出各种不同的歌曲。”把树叶比作歌手,形象生动。运用比喻的修辞方法要注意: 1.用人们熟悉的事物来比喻人们不熟悉的事物; 2. 比喻要贴切,比喻的两种事物之间必须是不同类的,但又必须有某种相似之处; 3.比喻要新颖、独特,不落俗套,要体现正确的思想感情。 (二)举例: 青海湖的蓝,蓝的纯净,蓝得深湛,也蓝得温柔恬雅,那蓝锦缎似的湖面上,起伏着一层微微的涟漪。像是小姑娘那水灵灵、蓝晶晶的眸子。 (三)练一练:写一写大自然的声音,注意用上比喻的修辞手法。 六、课堂小结 这是一篇浅显易懂、生动有趣的课文。以清新活泼的笔调介绍了大自然中风的声音,水的声音和动物的声音。让我们体会到了作者对大自然的热爱之情。在体会课文思想感情的同时,我知道了大自然有哪些美妙的声音,并感受美妙的声音,想象文中描述的声音,感受到大自然的美。 七、主题延伸 1.延伸交流: 读了本文,我们感受到大自然声音的美妙,我要用手中的笔描摹耳朵里听到的大自然的声音。 范例: 池塘边的叫声 每天傍晚,池塘边就响起“呱呱“的叫声,那是青蛙在给小鱼讲岸上的故事呢。 八、推荐阅读。 本课推荐阅读《四季的声音》《春天的小雨滴滴滴》 (一)阅读《四季的声音》思考: 四季的声音是怎样的?你最喜欢哪个季节的声音?为什么? (二)阅读《春天的小雨滴滴滴》思考: 你听到过春雨的声音吗?联系文章,展开想象,说一说春雨美在哪儿? 八、当堂检测(选做) 九、课后作业(选做) 1.推荐阅读《四季的声音》《春天的小雨滴滴滴》。 2.请完成本课“主题探究”“拓展提升”板块的习题。 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15-16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30-31) (32-34) (35-38)

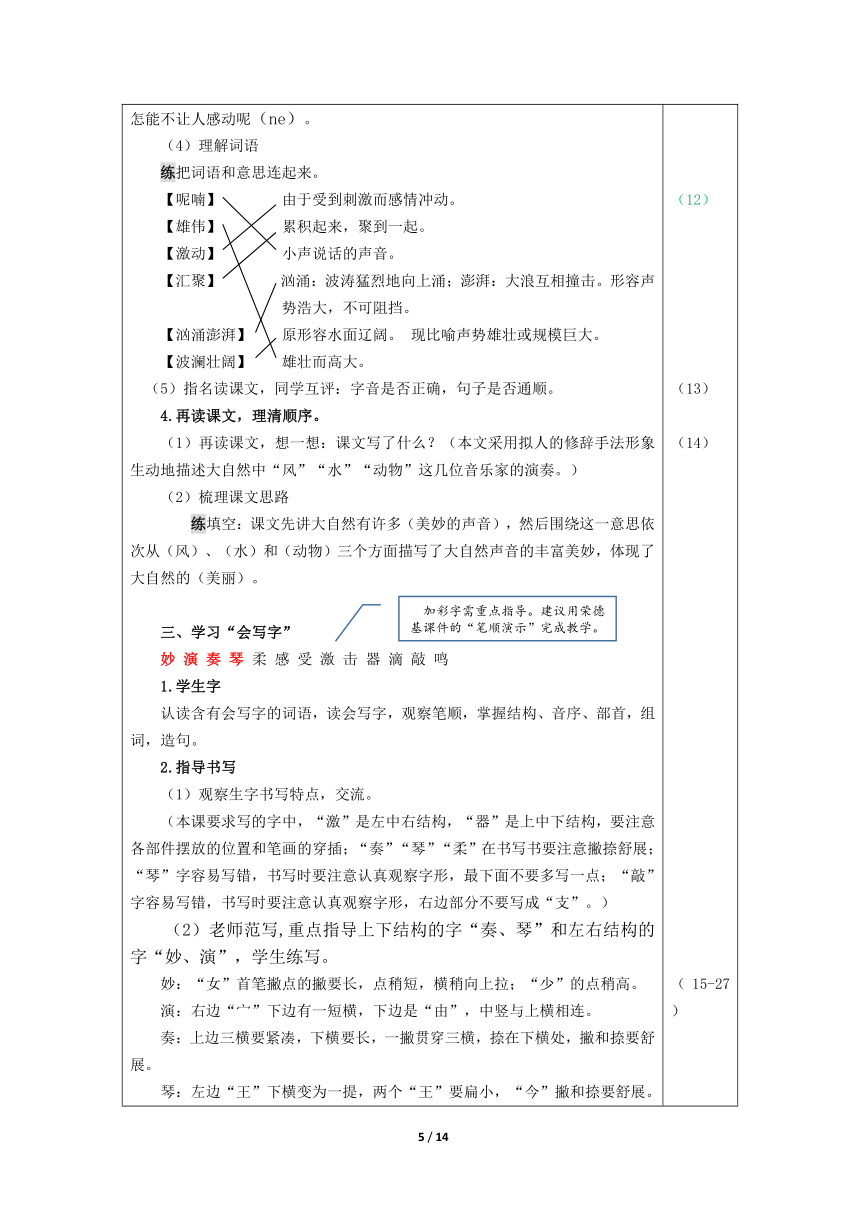

板书设计

大

自 总起:许多、美妙

然 风--翻动树叶 微风拂过 狂风吹起 轻重缓急

的 分述 水--雨滴敲打 小溪奔流 美妙动听

声 动物--鸟叫、虫鸣、蝈蝈唱

音

课后反思

成功之处:在这节课的教学中我采用引人入胜的大自然的声音,再加上发人深思的问题,设计了简洁、生动、有趣的导课,更好地调动学生探究知识的欲望,也更好地将学生带入课文的情境中去。在学生识字解词的基础上,将生字新词带入课文读一读,不仅巩固刚识的生字新词,而且再次整体感知了全文。在教学过程中始终以读为主,引导学生入境、想象、美读、感悟,旨在让学生真正走进大自然,体验大自然,发现大自然,激发学生热爱大自然的情感。教学中引导学生学习模拟这些声音,并通过学生平时生活中对大自然的观察,模拟出更多更奇妙的自然界中的美妙之声,激发了学生热爱大自然的浓厚情趣。

不足之处:缺少实践性拓展练习。教师可以根据实际情况鼓励学生或带领学生走进大自然,了解包罗万象的大自然,感受大自然的丰富多彩,用心灵去感受那些美妙的声音,并模仿课文的写法把有趣的发现写下来,体现语文“工具性与人文性统一”的教学理念。

1 / 14

单元教学总览

【教材分析】

1.单元主题:

本单元以“我与自然”为主题,编排了《大自然的声音》《父亲、树林和鸟)《带刺的明友》三篇课文,语言各具特色,蕴含着人与自然和谐相处的美好情感。《大自然的声音》一文以独特的视角,丰富的联想,富有韵味的语言,将大自然的事物比作音乐家,把它们发出的的声音描绘成各种美妙生动的乐曲,体现了大自然的美丽,表现了用心体验大自然的妙趣。课文配有一幅插图,画面富有儿童情趣,既能激发学生的学习热情,又能帮助学生感受人与自然的和谐。《父亲、树林和鸟》通过童年时代父亲和“我”得对话,展现了父亲对鸟的熟悉与热爱。课文插图有助于学生对课文内容的理解。《带刺的朋友》讲述了一只机灵可爱的小刺猬偷枣的故事,描绘了一只聪明伶俐的小刺猬,体现了对小动物的喜爱。课文配有两幅插图,有助于学生体会刺猬的可爱,理解刺猬偷枣的过程。

本单元的编排意图是引导学生感受课文生动的语言,积累喜欢的语句;留心生活,把自己的想法记录下来。篇章页上呈现了问话形式的人文导语“大自然赐给我们许多珍贵的礼物,你发现了吗?”配合精美的插图,引发想象,发人深思。

2.单元重点:

(1)感受课文生动的语言,积累喜欢的语句。这是本单元的语文要素。课后题从多个角度帮助学生体会生动的语言:《大自然的声音》引导学生联系生活体会描写声音的词语的生动。课后练习二借助图表“填写音乐家档案”,引导学生借助初读把写得美妙的声音摘抄在空白处,把积累词语与初读感受结合起来;课后练习三列出描写声音的词语,引导学生借助生活体验感受和积累描写声音的生动的词语。《父亲、树林和鸟》引导学生感受语言的丰富性。课后练习三列举了含有生动表达的句子,“幽深的雾蒙蒙的树林”一句引导学生联系生活经验、插图或影视作品感受树林当时的样子,产生身临其境的感觉,体会父亲对鸟的熟悉;“凝神静气的像树一般兀立的父亲”一句引导学生想象画面,体会父亲与树林融为一体的情景;“浓浓的苦苦的草木气息”一句调动了学生的生活经验,引导学生逐层想象,体会父亲能从浓郁的草木气息中分辨出鸟的气味,是一个真正的爱鸟人。《带刺的朋友》引导学生体会称呼中蕴含的情味。课后练习三列举了作者对刺猬称呼的变化,从越来越亲近的称呼中感受到作者对刺猬逐步加深的情感。语文园地的“交流平台”引导学生梳理总结摘抄的基本方法,主动积累生动的语句,形成主动积累语言、主动摘抄的意识。

(2)学习书面表达,记录自己的想法。本单元的习作要求是“留心生活,把自己的想法记录下来”,与本单元的口语交际“身边的‘小事’”紧密联系,旨在引导学生把视角转向更广阔的生活空间,引导学生关心生活中的现象,积极进行思考,并大胆表达自己的想法,提升主动参与社会生活的意识。和以前的记叙文不同的是,本次习作更侧重写现象和想法,以指导生活实践。

【学情分析】

三年级学生对生活现象的观察仅仅停留在表面状态,他们仅仅观察生活现象的表面,不善于做深入的思考,并且他们对生活现象的观察是零碎的,不注重生活现象之间的联系,再加上他们阅读量不大、语言积累不够,所以在习作中把自己的想法记录下来成为一大难点。教学中教师要引导学生以教材中的课文为突破点,通过学习引导学生感受作品中生动的语言,积累喜欢的语句,同时培养学生留心生活、感受生活的习惯和能力。

【教法建议】

1. 在教学中要依托课后题,引导学生感知作者描写和叙述中生动的语言,引导学生边学习边交流,在不断的小结中深化认识,积累语言。鉴于三年级的学生实际和教学要求不要刻意讲授“比喻”“拟人”“排比”等修辞知识,以免限制学生个性化的阅读感受。

2. 在教学本单元的口语交际和习作时,要注意两者内容的关联性,并将表达与生活紧密联系,将学生的视野拓展到广泛的社会生活中。

3. 在教学中教师应结合课文特点对“摘抄什么”“怎么摘抄”做出循序渐进的整体设计,尤其要对学生从词、短语到句子的摘抄过程给于一定的指导,以帮助学生提高学习效率,形成扎实的摘抄能力。

4. 引导学生关注和阅读篇章页,形成对单元的整体认识。

【课时安排】

分类 内容 课时

课文 21.大自然的声音 2

22.父亲、树林和鸟 2

23.带刺的朋友 2

口语交际 身边的“小事” 1

习作 我有一个想法 2

语文园地 交流平台 词句段运用 书写提示 日积月累 2

合计 11

21大自然的声音(精读课文)

【教学目标】

1.学会“妙、奏”等七个会认字,读准多音字“呢”,熟练书写“妙、演”等十三个字,会写“美妙、音乐家”等二十二个词语。

2.有感情地朗读课文,能借助课文中描写声音的短语,体会作者用词的准确、生动。背诵课文二、三自然段。

3.能找到二、三、四自然段的关键句并填写在图表中,借助图表说出课文写了大自然的哪些声音。了解象声词的不同结构,引导学生通过朗读体会不同声音所表示的不同事物。

3.了解课文的描写方法及叙述的顺序,能联系生活经验,想象课文中描述过的声音,体会课文中描写声音的词语的生动,抓住重点词句感受大自然的美。能仿照课文,围绕一种听到过的声音写几句话。

4.了解课文以清新活泼的笔调介绍了大自然中风的声音,水的声音和动物的声音,感受大自然的美妙,体会作者对大自然的热爱之情,培养学生对大自然的热爱之情。

(

关键能力

力格

) (

必备品格

)【教学重点】了解课文的描写方法及叙述的顺序,能联系生活经验,想象课文中描述过的声音,体会课文中描写声音的词语的生动,抓住重点词句感受大自然的美,体会作者对大自然的热爱之情,培养学生对大自然的热爱之情。

【教学难点】了解课文的描写方法及叙述的顺序,能联系生活经验,想象课文中描述过的声音,体会课文中描写声音的词语的生动,抓住重点词句感受大自然的美。能仿照课文,围绕一种听到过的声音写几句话。

【教学课时】2课时

第一课时

【课时目标】

1.会认本课7个生字,会写13个生字,理解生字组成的词语。背诵课文2--3自然段。(重点)

2.朗读课文,能借助课文中描写声音的短语,体会作者用词的准确、生动。(难点)

【教具准备】 课件

【教学过程】

内 容

一、导入新课 导入类型:声音导入。 教师口述:大自然是我们永远的家园,也是永恒的智者。今天,让我们一起走进自然,了解大自然,感悟自然。 声音展示:播放一些自然界的声音。同学们,你们听到了什么?(学生自由发言。) 谈话导入:今天,让我们一起走进自然,听听大自然里的美妙声音!(板书:21大自然的声音)学生齐读课题。 质疑课题:大自然为什么会发出各种各样的声音呢?(学生大胆猜测,指名多个学生发言,教师举例:会鸣的蝉是雄蝉,它的发音器就在腹基部,像蒙上了一层鼓膜的大鼓,鼓膜受到振动而发出声音,由于鸣肌每秒能伸缩约1万次,盖板和鼓膜之间是空的,能起共鸣的作用,所以其鸣声特别响亮。并且能轮流利用各种不用的声调激昂高歌。雌蝉的乐器构造不完全,不能发声,所以它是“哑巴蝉”。) 【设计意图:兴趣是最好的老师。教学开始,利用课件播放一些自然界的声音,通过欣赏,激发学生的兴趣和求知欲,引导学生交流,在交流中使学生更近一步接近文本,很自然地导入课文的学习。】 二、初读感知 1.听范读。边听边画出文中的生字,注意生字的读音。 2.学生初读。请同学们自由朗读课文,注意读准字音,读通句子,难读的地方多读几遍。 3.检查初读情况 (1)学习生字 ①小声读课文,画出生字和不懂的词。 ②学生按要求自学生字、词。(课件出示) a.回忆复习用部首查字法查字典的方法步骤。 b.回忆复习自学生字、词的方法步骤:用查字典、联系上下文和生活实际或课外资料等方法理解词的意思。 ③按要求自学生字、词。 ④用部首查字法查字典自学生字、词。 (2)认读生字 练读词语,读生字,再组词。 ①出示带生字的新词,让学生认读。 美妙 演奏 呢喃细语 雄伟 打击 汇聚 叽叽喳喳 (重点指导生字“奏”为平舌音;“喳”为翘舌音;“喃”为前鼻音等。) ②你认为哪些词语易读错或难读,再反复读。 指导读好四字词语:呢喃细语 (3)学习多音字:曲(qǔ qū) 呢(ne ní) 练①读一读下面的句子,看看你有什么发现?(引导学生发现多音字。) a. 当他翻动树叶,树叶便像歌手一样,唱出各种不同的歌曲。 曲(qǔ qū) qū 1>弯转,与“直”相对,如弯曲、曲折;2>不公正,不合理,如曲说、曲解、委曲求全;3>弯曲的地方,如河曲;4>偏僻的地方,如乡曲;5>酿酒或制酱时引起发醇的东西,如酒曲、曲霉。 qǔ 1>能唱的文词,一种艺术形式,如曲艺、曲话;2>歌的乐调,如曲调、曲谱、异曲同工、曲高和寡。 b. 当微风拂过,那声音轻轻柔柔的,好像呢喃细语,让人感受到大自然的温柔。 呢(ne ní) ne1>用在疑问句的末尾,表示疑问或反问语气。例句:是应该买苹果,还是应该买雪梨呢?2>用在陈述句的末尾,表示确定的语气。例句:他还没来呢 。 ní1>悄声细语,燕子鸣声,如呢喃;2>呢绒,一种较厚较密的织品。 ②读一读: a. 两位老同学一起走在弯曲(qū)狭窄的小路上,不由自主地哼唱起儿时的歌曲(qǔ)。 b. 燕子在呢(ní)喃,大雁掠过蓝天,潺潺流水捎来了春天的讯息。这一切怎能不让人感动呢(ne)。 (4)理解词语 练把词语和意思连起来。 【呢喃】 由于受到刺激而感情冲动。 【雄伟】 累积起来,聚到一起。 【激动】 小声说话的声音。 【汇聚】 汹涌:波涛猛烈地向上涌;澎湃:大浪互相撞击。形容声势浩大,不可阻挡。 【汹涌澎湃】 原形容水面辽阔。 现比喻声势雄壮或规模巨大。 【波澜壮阔】 雄壮而高大。 (5)指名读课文,同学互评:字音是否正确,句子是否通顺。 4.再读课文,理清顺序。 (1)再读课文,想一想:课文写了什么?(本文采用拟人的修辞手法形象生动地描述大自然中“风”“水”“动物”这几位音乐家的演奏。) (2)梳理课文思路 练填空:课文先讲大自然有许多(美妙的声音),然后围绕这一意思依次从(风)、(水)和(动物)三个方面描写了大自然声音的丰富美妙,体现了大自然的(美丽)。 (

加彩字需重点指导。建议用荣德基课件的“笔顺演示”完成教学。

) 三、学习“会写字” 妙 演 奏 琴 柔 感 受 激 击 器 滴 敲 鸣 1.学生字 认读含有会写字的词语,读会写字,观察笔顺,掌握结构、音序、部首,组词,造句。 2.指导书写 (1)观察生字书写特点,交流。 (本课要求写的字中,“激”是左中右结构,“器”是上中下结构,要注意各部件摆放的位置和笔画的穿插;“奏”“琴”“柔”在书写书要注意撇捺舒展;“琴”字容易写错,书写时要注意认真观察字形,最下面不要多写一点;“敲”字容易写错,书写时要注意认真观察字形,右边部分不要写成“支”。) (2)老师范写,重点指导上下结构的字“奏、琴”和左右结构的字“妙、演”,学生练写。 妙:“女”首笔撇点的撇要长,点稍短,横稍向上拉;“少”的点稍高。 演:右边“宀”下边有一短横,下边是“由”,中竖与上横相连。 奏:上边三横要紧凑,下横要长,一撇贯穿三横,捺在下横处,撇和捺要舒展。 琴:左边“王”下横变为一提,两个“王”要扁小,“今”撇和捺要舒展。 柔:“矛”上边横钩要短扁,钩末端有一点,下边的横要长,“木”要宽大。 感:注意“咸”里面有一短横,右上角有一点,“心”要扁宽。 受:上下两部分窄、中间要宽,上边四笔要紧凑,下边“又”舒展。 激:三部分要写窄、紧凑,中间下边是“方”,上边有一点。 击:上边两横中下横要长,下半部分稍扁窄,中间一竖贯穿上边两横。 器:四个“口”要小、匀称,“犬”要扁宽、右上角有一点不能丢。 滴:右边上横要长,下框要大,里面“古”要小。 敲:“高”要窄,两个“口”要小,注意右边不是“支”,上边短横不出头。 鸣:“口”要小,第七笔竖折折钩都稍长,上框内有一点,下横最长。 练学生练写,教师巡视指导。投影展示书写正确、美观的字词,相互借鉴。和课本对照,及时改正。 【设计意图:学生用自己喜欢的方式,通过自由朗读课文、借助拼音、互相交流等方式学会文中的生字新词,全班交流生字的识记方法。对于会写字,引导学生在读中识记,在交流中掌握书写时应注意什么。】 四、分类积累,练习表达 1.自由读课文,画出文中有新鲜感的词语,分类整理并摘抄积累: (1)表示事物名称的词:手风琴 打击乐器 (2)表示动作的词语:演奏 呢喃细语 敲敲打打 汇聚 (3)描写事物或人物的词语:美妙 轻轻柔柔 温柔 雄伟 激动 淙淙 潺潺 汹涌澎湃 波澜壮阔 (4)描写声音的:美妙 呢喃细语 滴滴答答 叮叮咚咚 淙淙 潺潺 哗啦啦 汹涌澎湃 波澜壮阔 叽叽喳喳 唧哩哩 (5)叠词:轻轻柔柔 敲敲打打 滴滴答答 叮叮咚咚 淙淙 潺潺 哗啦啦 叽叽喳喳的 唧哩哩 2.练习运用:练习用表示声音的词语说话。 五、课堂小结 初读课文后,你感受到了什么? 读完这篇课文,让我们真切地感受到大自然的声音是多么美妙动听啊! 六、当堂检测 (建议使用“当堂检测”做训练。) 七、课后作业 (请课后完成本课的“基础练习”板块的习题。) (2) (3) (5) (6) (7) (8-10) (11) (12) (13) (14) (15-27) (28) (29-32)

第二课时

【学习目标】

1.朗读课文,能借助课文中描写声音的短语,体会作者用词的准确、生动。 (重点)

2.了解课文描写的方法,想象课文中描述的声音,感受大自然的美妙,激发热爱大自然的思想感情。(难点)

【教具准备】 课件。

【教学过程】

内 容

一、课前导入 1.同学们,上节课我们交了一个新朋友——大自然。大自然里有许多无师自通的音乐家和歌手。今天,这些音乐家和歌手将举行一场特殊的音乐会。这场音乐会的主题是(课件出示)大自然的声音。(学生齐读课题) 2.大家想去听吗?不过,要去参加音乐会,听美妙的声音,还得带上这群小伙伴。(课件出示词语)——认识他们吗?跟他们打个招呼吧!分小组开火车读词语。 美妙 演奏 手风琴 轻轻柔柔 呢喃细语 温柔 感受 雄伟 激动 打击乐器 虫鸣 敲敲打打 滴滴答答 叮叮咚咚 汇聚 淙淙 潺潺 哗啦啦 汹涌澎湃 波澜壮阔 叽叽喳喳的 唧哩哩 (1)指名读、指名领读,齐读,开火车读。 (2)说说自己对喜欢的词语的理解,也可以用词造句。 (3)教师小结,引导学生认识象声词:描绘事物声音的词,叫象声词。 (4)鼓励学生说一两个这样的词。 3.谈话导入:上节课我们初读了课文,知道大自然有许多——(美妙的声音),大自然的声音什么样的呢?让我们走进课文,看看课文写了什么?(引导学生了解本文采用拟人的修辞手法形象生动地描述大自然中“风”“水”“动物”这几位音乐家的演奏。) 二、自读课文,整体把握。 1.学生用自己喜欢的方式自由读课文,想一想课文是围绕哪句话来写的? (1)小组讨论,交流。 (2)全班交流。(作者围绕“大自然有许多美妙的声音。”这句话来写的。)(板书:总起 许多 美妙) 2. 为什么说“大自然有许多美妙的声音”? (1)小组讨论,交流。 (2)小组派代表做汇报发言,全班交流。 3.请同学们用自己喜欢的方式读课文2-4自然段,作者从哪几个方面来写大自然的声音美妙的?画出相关的语句。(学生自由读课文,边读边思考,并在书上用自己喜欢的符号做上记号。) (1)指名发言,全班交流:说说你都找到了大自然哪些美妙的声音,这些声音怎么美妙呢?先说说你喜欢哪种声音,再读读你画的句子。 (2)教师评议并小结:课文从风、水、动物三个方面介绍了大自然美妙的声音。让我们走进课文去细细品读。(板书:分述 风 水 动物) 【设计意图:要学生自读课文,引导学生了解课文介绍了风、水、动物的声音。再读课文,边读边标记自己找到的大自然美妙的声音,初步接触拟声词,为学生继续学习做好了铺垫。】 三、品读释疑 (一)欣赏风的声音。 1.那让我们先去听听风之曲吧! 2.风会演奏出什么音乐呢?(学生根据课件出示的图片大胆想象,自由交流)课件出示:风,是大自然的音乐家,他会在森林里演奏他的手风琴。当他翻动树叶,树叶便像歌手一样,唱出各种不同的歌曲。” (1)这段话是围绕哪句话来写的?(这段话是围绕“风,是大自然的音乐家”来写的。这是本段的中心句。) (2)从“音乐家”“演奏” “翻动”这些词语你感受到什么?(“音乐家”“演奏” “翻动”,作者把风当成人来写,写出了风在树林吹动树叶的样子、声音,给人以生动形象之感。) (3)为什么说树叶像歌手呢?(因为风这位大自然的音乐家是在森林里演奏手风琴。风一来,树叶摆动会发出声响,就像音乐一响歌手开始歌唱一样。风大树叶晃动厉害,声音就大;风小,树叶晃动轻微,声音就小。“当他翻动树叶,树叶便像歌手一样,唱出各种不同的歌曲。”多么形象的比喻呀。)(板书:翻动树叶) 3. 风会演奏出哪些音乐呢?(自由交流)课件出示:不一样的树叶,有不一样的声音;不一样的季节,有不一样的音乐。当微风拂过,那声音轻轻柔柔的,好像呢喃细语,让人感受到大自然的温柔;当狂风吹起,整座森林都激动起来,合奏出一首雄壮的乐曲,那声音充满力量,令人感受到大自然的威力。 (1)从“微风拂面”“狂风吹起”你了解到什么?“呢喃细语”和 “雄伟的乐曲”给人什么样的感觉?“温柔”“拂面”的微风像什么?“激动”“合奏”的狂风又像什么?(“微风拂面”“狂风吹起”,作者采用对比的手法,将不同大小的风的声音特点形象的描摹出来。“呢喃细语”和“雄伟的乐曲”,给人身临其境的感觉。“温柔”“拂面”的微风多像一首摇篮曲,“激动”“合奏”的狂风又像豪迈激昂的进行曲呀。)(板书:微风拂过 狂风吹起) (2)作者为什么用“拂过”而不用“吹过”呢?(“拂过”是对微风的动态描写,采用拟人手法,显示出它的轻柔,像母亲的手拂过面颊一样,富有浓浓的喜爱之情。 “吹过”只表示风过树叶动的姿态,缺少亲切喜爱的快乐的情绪。) (3)指导有感情地朗读:指名多个学生朗读,并说说为什么这样读?(抓住“轻轻柔柔”“呢喃细语”来体会微风的温柔;“激动”“力量”“威力”体会狂风的雄壮,从而感受到风声的美妙。) (4)指名2~3人有感情朗读。 (5)女同学是温柔的微风,男同学是雄壮的狂风,让我们男女生合作读,用朗读的节奏和声音的高低起伏表现出风的特点。 (6)教师评议,引读小结:正因为这样,所以我们说,风是——大自然的音乐家,他会在森林里演奏他的手风琴。 3.请同学们美美地朗读课文第二自然段,读出风的美妙,读出声音的变化。(学生配乐朗读) 4.你们喜欢这个自然段吗?喜欢就试着背一背吧!(学生试背——指名当堂背诵——想背的一起背。) 【设计意图:引导学生抓住关键词语进行感悟。如抓住“轻轻柔柔”“呢喃细语”来体会微风的温柔;抓住“激动”“力量”“威力”体会狂风的雄壮,从而感受到风声的美妙。】 (二)品味水的声音。 1.谈话过渡:还有谁也是大自然的音乐家?在书上找一找,自己读一读。(自由读课文第三自然段。) 2.教师小结:水也是大自然的音乐家。下雨的时候,他在玩什么?(学生根据课件出示的图片大胆想象,自由交流。) 3.教师范读课文第三自然段,引导交流:这段话是围绕哪句话来写的?(水,也是大自然的音乐家。) 4.课件出示:水,也是大自然的音乐家。下雨的时候,他喜欢玩打击乐器。 (1)“水,也是大自然的音乐家。”这句话在本段的作用是什么?(这是本段的中心句。) (2)这段话在写法上有什么特点?(运用了拟人手法,把雨水当顽皮的孩子来写人来写。) 5.听,音乐会开始了。课件出示:小雨滴敲敲打打,一场热闹的音乐会便开始了。滴滴答答……叮叮咚咚…… (1)“滴滴答答……丁丁冬冬……”声音多好听啊!连水也能演奏,真是趣事,像这些描写事物声音的词,它有个名字叫“拟声词”。你对“滴滴答答”“叮叮咚咚”这两个词语是怎样理解的?(“滴滴答答”“叮叮咚咚”两个拟声词对雨滴打在树叶上声音的描摹极其形象,很像鼓声。)(板书:雨滴敲打) (2)句中使用的省略号有什么好处?为什么?(省略号表现出声音的连续不断,耐人品味。在句子中,两个省略号更像是乐谱中的符点。) (3)积累:“叮叮咚咚、滴滴答答”是AABB式的表示声音的四字词语这样的词语还有:噼噼啪啪 嘁嘁喳喳 叽叽咕咕 (4)指名读,指导读好“滴滴答答……丁丁冬冬……”的不同音效。 6.“小雨滴敲敲打打”“小雨滴”都“敲敲打打”过什么物体呀?(学生自由发言)课件出示:所有的树林,树林里的每片树叶;所有的房子,房子的屋顶和窗户,都发出不同的声音。 (1)谁是你对这段话的理解。(所有的一切都可以成为雨滴的大鼓,任由雨滴敲打,多么生动。) (2)想象一下,小雨滴落在不同的地方还会发出什么声音?(鼓励学生大胆想象,并联系生活经验互相交流。) (3)指名朗读。 7.指名生说:小雨滴不仅会演奏,还会干什么呢?(会唱歌)课件出示:当小雨滴汇聚起来,他们便一起唱着歌:小溪淙淙地流向河流,河流潺潺地流向大海,大海哗啦啦地汹涌澎湃。从一首轻快的山中小曲,唱到波澜壮阔的海洋大合唱。 (1)指名学生读。是什么让小小的雨滴拥有那么大的力量,可以唱出“大合唱”?一滴小雨滴能做到吗?(学生根据课件出示的图片大胆想象,并联系生活经验发表自己的意见。) (2)学生说说自己体会到的水之乐曲的美妙。想象小雨滴“汇聚”起来,从小溪→河流→大海的美妙经历。(体会不同水声的特点:“淙淙”“潺潺”“哗啦啦”三个拟声词对雨水由少到多逐渐汇聚,由缓到急的流动声音的描摹非常生动。)(板书:小溪奔流) (3)你对“从一首轻快的山中小曲,唱到波澜壮阔的海洋大合唱。”是怎么理解的?(山中小曲的轻快与波澜壮阔的海洋大合唱形成对比。) (4)师生小组合作朗读:体会“淙淙、潺潺、汹涌澎湃”感受水声变化的美妙。 ①师:当小雨滴汇聚起来,他们便一起唱着歌: ②1组:小溪淙淙地流向河流, ③2、3组:河流潺潺地流向大海, ④4、5、6组词:大海哗啦啦地汹涌澎湃。 ⑤师:从一首轻快的山中小曲,唱到波澜壮阔的海洋大合唱。() 8.小雨滴又会演奏,又会唱歌,可真了不起!让我们随着小雨滴的伴奏一起唱歌吧!(全班配乐读课文第三自然段。) 9.你们喜欢这个自然段吗?喜欢就试着背一背吧! 10.学生试背——指名当堂背诵——想背的一起背。 (三)感受动物的声音。 1.教师导语:听到了风之曲水之歌,动物们也不甘示弱,它们也来到音乐会上一展歌喉。请同学们自由读课文第四自然段,看看读懂了什么? 2.这部分课文是围绕哪句话来写的?(“动物是大自然的歌手。”这是本段中心句。) 3.课件出示几种大自然中的动物,鼓励交流:在大自然中,你都听到过哪些动物的叫声?谁想当这些小动物,来演一演。(学生模仿出相应动物的叫声。)我们来看看作者是怎么写的。 4.课件出示:动物是大自然的歌手。走在公园里,听听树上叽叽喳喳的鸟叫;坐在一棵树下,听听唧哩哩唧哩哩的虫鸣;在水塘边散步,听听蝈蝈的歌唱。你知道他们唱的是什么吗?他们的歌声好像告诉我们:“我在歌唱,我很快乐!” (1)指名读,师生评议。 (2)说说自己读了这段话有什么感受?(这一句将树上、树下、水塘边常听到的声音进行描摹,让人感觉到大自然的音乐无处不在,处处美妙。)(板书:鸟叫、虫鸣、蝈蝈唱) (3)这段话在结构上有什么特点?(学生各抒己见,教师评议并小结。) 方法指导:认识排比句 (1)概念:把三个或以上意义相关或相近、结构相同或相似、语气相同的词组或句子并排在一起,就叫做排比。 (2)举例:这里的花儿真美啊!有的一枝独秀,灿烂的立在枝梢;有的三五成群,像小姐妹聚在一起;有的一大簇一大簇的,像在开演唱会。 (3)运用:如课文第四自然段第二句话,就是排比句,“鸟叫”“虫鸣”“蝈蝈唱”三种声音的并排描写。 5.教师引读:动物是大自然的歌手。走在公园里,听听树上叽叽喳喳的鸟叫;坐在一棵树下,听听唧哩哩唧哩哩的虫鸣;在水塘边散步,听听蝈蝈的歌唱。你知道他们唱的是什么吗?他们的歌声好像告诉我们:“ , !”(“我在歌唱,我很快乐!”) (1)指名读,男女生比赛读,小组比赛读。 (2)此时此刻你的心情是怎样的?(听着这些动物的歌儿,展开想象,心情更加舒畅。) 【设计意图:教学中,引导学生通过配乐读、自由读、分组读、师生合读、全班齐读等多种形式反复读文,在读中生成自己独特的感受、体验和理解,感受风声的美妙,水声的有趣,动物声的快乐,同时培养学生的语感。】 (四)教师小结:看来,大自然的每个角落都有美妙的声音,他们或轻、或重、时缓、时急,但总是那么美妙动听,快乐无处不在。让我们怀着快乐的心情一起朗读这篇课文吧!(板书:轻重缓急 美妙动听) (五)阅读方法交流。 1.了解中心句。 (1)这篇文章哪些段落具体地写了大自然的的声音?(课文2~4自然段具体地写了风、水、动物的声音。) (2)课文2~4自然段分别是围绕那句话来写的?(风,是大自然的音乐家,他会在森林里演奏他的手风琴;水,也是大自然的音乐家;动物是大自然的歌手。) 引导学生了解先总述,后分述的写作方法。发现每一段都围绕着第一句话在写,第一句是本段的中心句。 (3)整篇课文中的哪一段是概括地写呢?(第一自然段。) (4)第一自然段和2~4自然段是什么关系?(课文2~4自然段是围绕第一自然段来写的。)引导学生了解,第一段就是这篇文章的中心段,而它又是第一段,在文章的开头,所以它又叫总起段。 方法指导:怎样找自然段的中心句? (1)概念:一段话都是围绕一个中心意思写的,能够高度概括这段话中心意思的句子,就是自然段的中心句。一段话中,常用中心句。 (2)位置:自然段的中心句一般在段的开头、结尾,或者是在中间出现的句子。 (3)运用:本文二、三、四自然段的第一句话就是各段落的的中心句,只要抓住这句话,就能更好地帮助我们理解自然段内容,为概括课文主要内容打下基础。 2.作者采用什么修辞手法在每个部分中都写到的怎样声音?为什么这样写? 作者采用拟人的修辞手法描写大自然的美妙的声音。“风,是大自然的音乐家”主要抓住不同“树叶翻动”有不一样的声音,“微风拂面”的轻轻柔柔和“狂风吹起”的气势雄伟;“水,也是大自然的音乐家”写到“雨滴滴落”“敲敲打打的热闹”和“雨水汇聚”由少到多的由低到高的声音的变化;“动物是大自然的歌手”“鸟叫”“虫鸣”“蝈蝈唱”。这样写,形象生动表现大自然中“风”“水”“动物”这几位音乐家的演奏,让每一位读者不由自主地感慨“:大自然的声音是多么美妙动听啊! 四、总结课文主旨 文章表达了作者怎样的思想感情? 本文采用拟人的修辞手法形象生动地描述大自然中“风”“水”“动物”这几位音乐家的演奏,让人不由自主地感慨:大自然的声音是多么美妙动听啊!表达了作者对大自然的热爱和赞美之情。 五、学习写作方法 (一)学写比喻句 本课运用了比喻的修辞方法,使事物更加具体形象,如,“当他翻动树叶,树叶便像歌手一样,唱出各种不同的歌曲。”把树叶比作歌手,形象生动。运用比喻的修辞方法要注意: 1.用人们熟悉的事物来比喻人们不熟悉的事物; 2. 比喻要贴切,比喻的两种事物之间必须是不同类的,但又必须有某种相似之处; 3.比喻要新颖、独特,不落俗套,要体现正确的思想感情。 (二)举例: 青海湖的蓝,蓝的纯净,蓝得深湛,也蓝得温柔恬雅,那蓝锦缎似的湖面上,起伏着一层微微的涟漪。像是小姑娘那水灵灵、蓝晶晶的眸子。 (三)练一练:写一写大自然的声音,注意用上比喻的修辞手法。 六、课堂小结 这是一篇浅显易懂、生动有趣的课文。以清新活泼的笔调介绍了大自然中风的声音,水的声音和动物的声音。让我们体会到了作者对大自然的热爱之情。在体会课文思想感情的同时,我知道了大自然有哪些美妙的声音,并感受美妙的声音,想象文中描述的声音,感受到大自然的美。 七、主题延伸 1.延伸交流: 读了本文,我们感受到大自然声音的美妙,我要用手中的笔描摹耳朵里听到的大自然的声音。 范例: 池塘边的叫声 每天傍晚,池塘边就响起“呱呱“的叫声,那是青蛙在给小鱼讲岸上的故事呢。 八、推荐阅读。 本课推荐阅读《四季的声音》《春天的小雨滴滴滴》 (一)阅读《四季的声音》思考: 四季的声音是怎样的?你最喜欢哪个季节的声音?为什么? (二)阅读《春天的小雨滴滴滴》思考: 你听到过春雨的声音吗?联系文章,展开想象,说一说春雨美在哪儿? 八、当堂检测(选做) 九、课后作业(选做) 1.推荐阅读《四季的声音》《春天的小雨滴滴滴》。 2.请完成本课“主题探究”“拓展提升”板块的习题。 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15-16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30-31) (32-34) (35-38)

板书设计

大

自 总起:许多、美妙

然 风--翻动树叶 微风拂过 狂风吹起 轻重缓急

的 分述 水--雨滴敲打 小溪奔流 美妙动听

声 动物--鸟叫、虫鸣、蝈蝈唱

音

课后反思

成功之处:在这节课的教学中我采用引人入胜的大自然的声音,再加上发人深思的问题,设计了简洁、生动、有趣的导课,更好地调动学生探究知识的欲望,也更好地将学生带入课文的情境中去。在学生识字解词的基础上,将生字新词带入课文读一读,不仅巩固刚识的生字新词,而且再次整体感知了全文。在教学过程中始终以读为主,引导学生入境、想象、美读、感悟,旨在让学生真正走进大自然,体验大自然,发现大自然,激发学生热爱大自然的情感。教学中引导学生学习模拟这些声音,并通过学生平时生活中对大自然的观察,模拟出更多更奇妙的自然界中的美妙之声,激发了学生热爱大自然的浓厚情趣。

不足之处:缺少实践性拓展练习。教师可以根据实际情况鼓励学生或带领学生走进大自然,了解包罗万象的大自然,感受大自然的丰富多彩,用心灵去感受那些美妙的声音,并模仿课文的写法把有趣的发现写下来,体现语文“工具性与人文性统一”的教学理念。

1 / 14

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地