人教版选修1第2单元:商鞅变法 课件 (67ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版选修1第2单元:商鞅变法 课件 (67ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-25 15:03:25 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

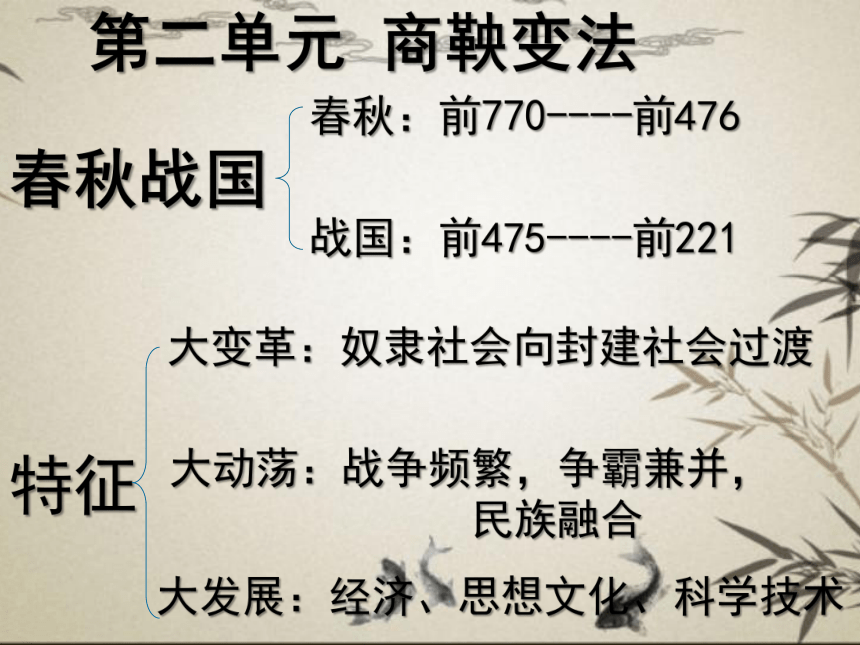

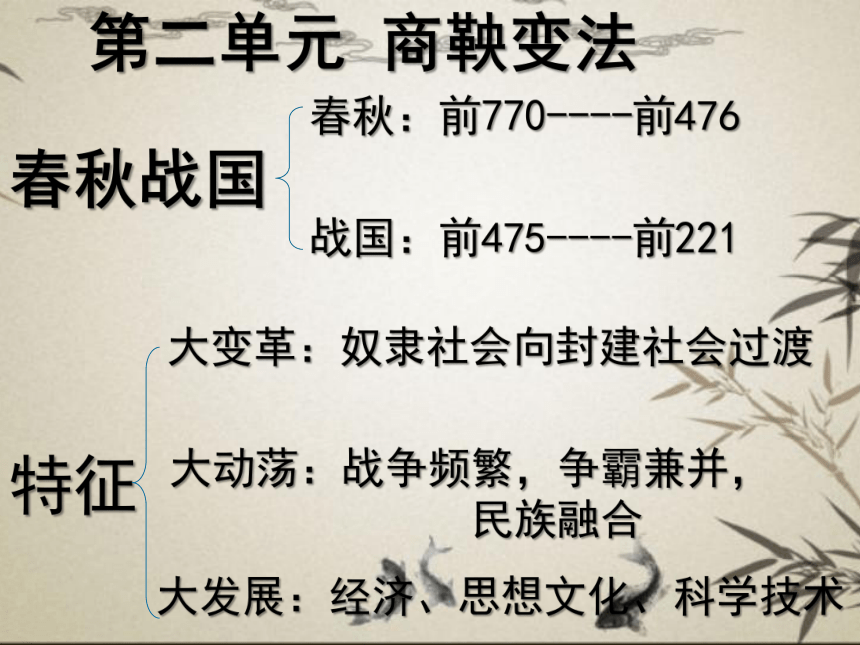

春秋战国

春秋:前770----前476

战国:前475----前221

特征

大变革:奴隶社会向封建社会过渡

大动荡:战争频繁,争霸兼并,

民族融合

大发展:经济、思想文化、科学技术

第二单元 商鞅变法

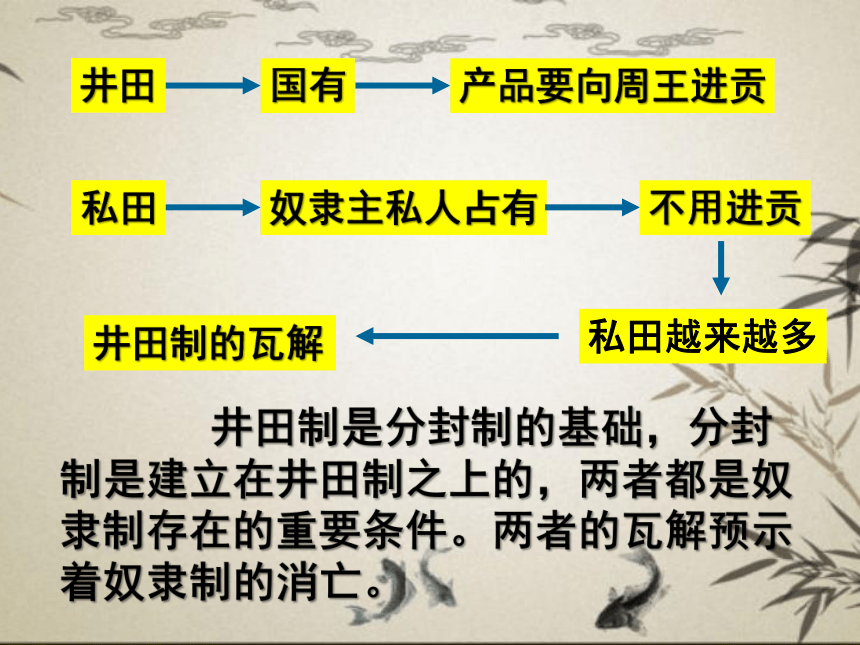

井田制的瓦解

井田

私田

国有

奴隶主私人占有

产品要向周王进贡

不用进贡

井田制是分封制的基础,分封制是建立在井田制之上的,两者都是奴隶制存在的重要条件。两者的瓦解预示着奴隶制的消亡。

私田越来越多

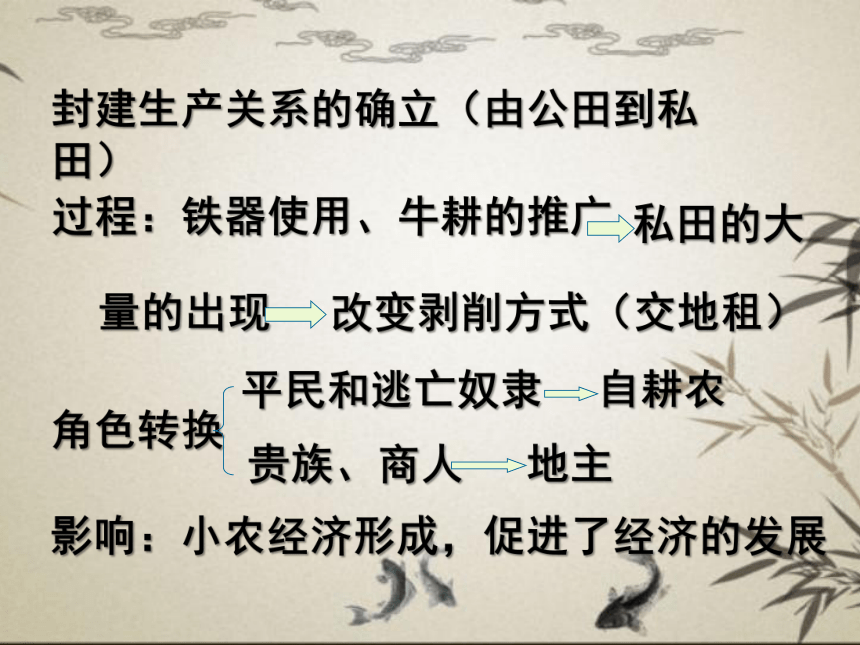

封建生产关系的确立(由公田到私田)

过程:铁器使用、牛耕的推广

私田的大

量的出现

改变剥削方式(交地租)

角色转换

平民和逃亡奴隶

自耕农

贵族、商人

地主

影响:小农经济形成,促进了经济的发展

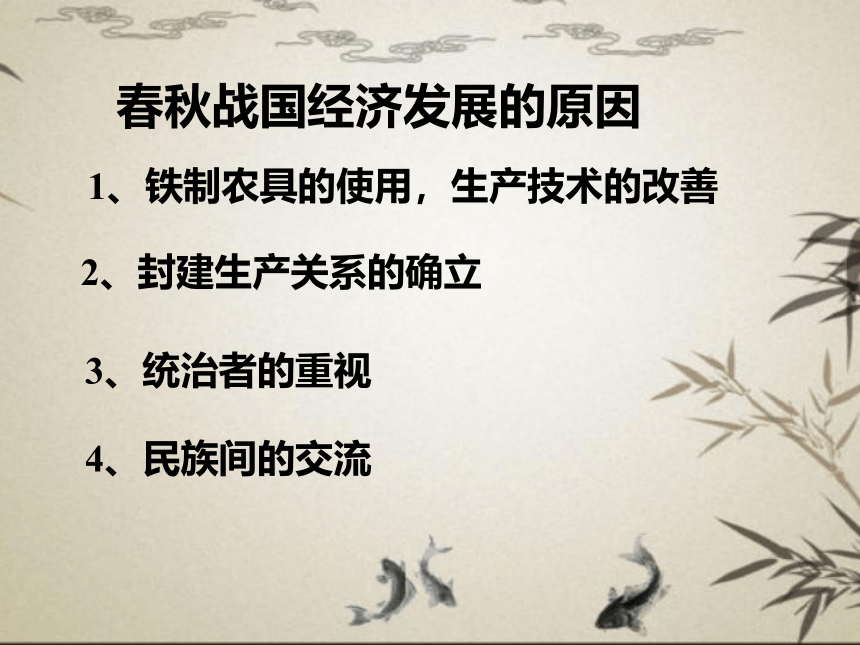

春秋战国经济发展的原因

2、封建生产关系的确立

1、铁制农具的使用,生产技术的改善

3、统治者的重视

4、民族间的交流

第1课

改革变法风潮与秦国历史机遇

(变法的背景)

第二单元 商鞅变法

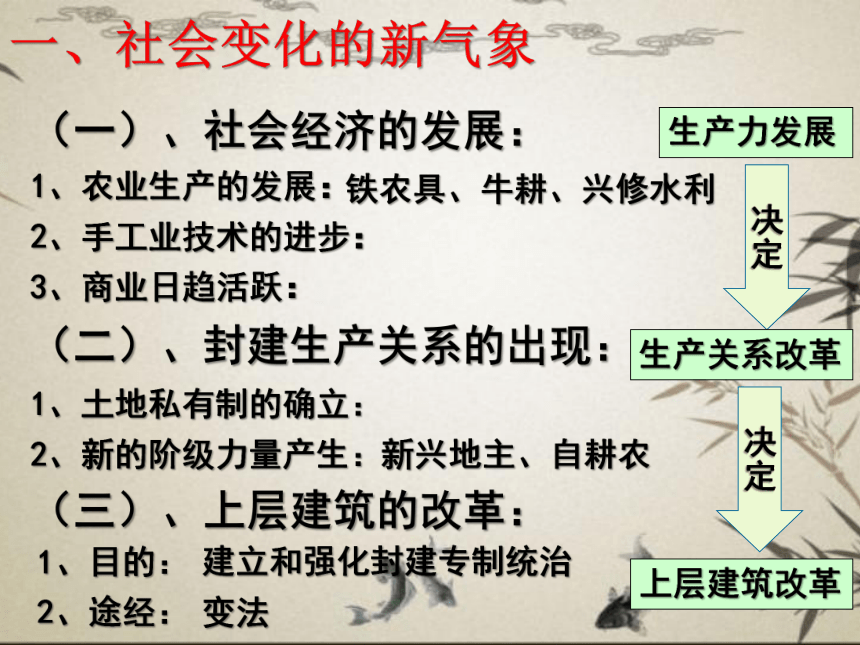

一、社会变化的新气象

(一)、社会经济的发展:

1、农业生产的发展:

2、手工业技术的进步:

3、商业日趋活跃:

铁农具、牛耕、兴修水利

生产力发展

决定

生产关系改革

(二)、封建生产关系的出现:

1、土地私有制的确立:

2、新的阶级力量产生:

新兴地主、自耕农

(三)、上层建筑的改革:

1、目的:

2、途经:

建立和强化封建专制统治

变法

决定

上层建筑改革

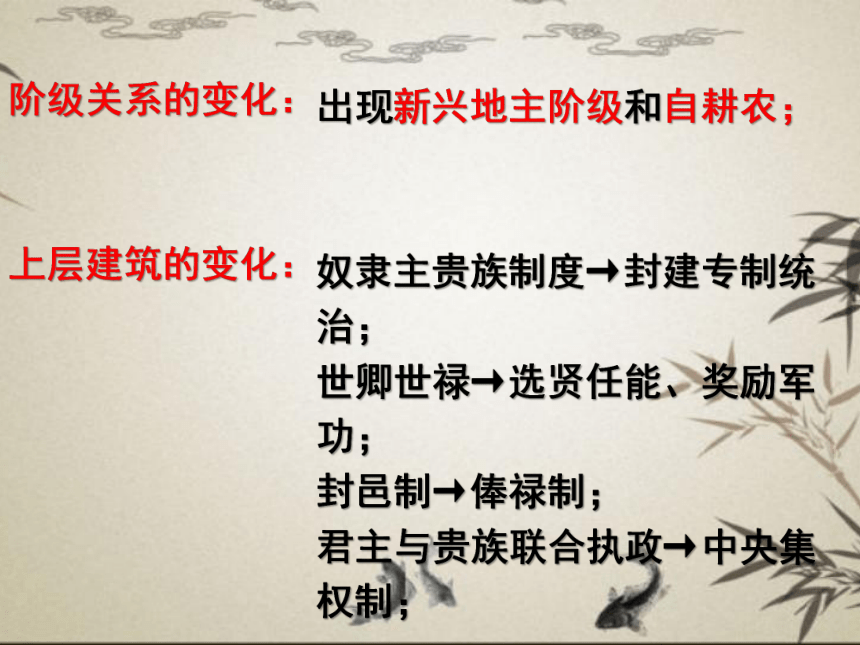

阶级关系的变化:

上层建筑的变化:

出现新兴地主阶级和自耕农;

奴隶主贵族制度→封建专制统治;

世卿世禄→选贤任能、奖励军功;

封邑制→俸禄制;

君主与贵族联合执政→中央集权制;

(四)、改革变法的动力:

1、春秋:

2、战国:

争霸战争

兼并战争

3、直接动力:

富国强兵

春秋时期争霸战争和战国时期兼并战争的异同:

相同点:1.都有扩大地盘、掠夺人口的目的;2.都是大吞小,强凌弱,减少诸侯国数量,加速奴隶制瓦解和封建制的形成;3.给人民生活生产造成巨大破坏。

不同点:1.争霸战争仅是奴隶主大国争霸的战争;兼并战争已具有封建兼并战争性质;2.争霸战争促进民族融合,有利于封建因素成长;兼并战争在转化为封建统一战争后导致一个封建大帝国的产生。

(五)、变法改革的思想理论武器:

1、背景:

2、“百家争鸣”:

经济发展、社会大变革、宽松的文化氛围

“儒、道、墨、法”

3、诸侯国变法的思想武器:

“法家”

探究:

【学思之窗】

思想是现实的反映。战争是战国时代的显著特点,“战胜强立”是战国历史的主线。战国时期,各诸侯国为了战胜对方,都十分重视发展农业和奖励军功。法家是地方阶级的改革派。法家思想直接产生于战国时期的变法活动。而兵家思想来源于战争实践,是在战争实践基础上的理论升华。进步思想为社会变革提供思想基础,指导社会变革的进程。

各诸侯国只有通过改革变法,发展封建的经济,才能够富国强兵。只有实现富国强兵,才能够达到对内巩固统治、对外战胜对方的目的。

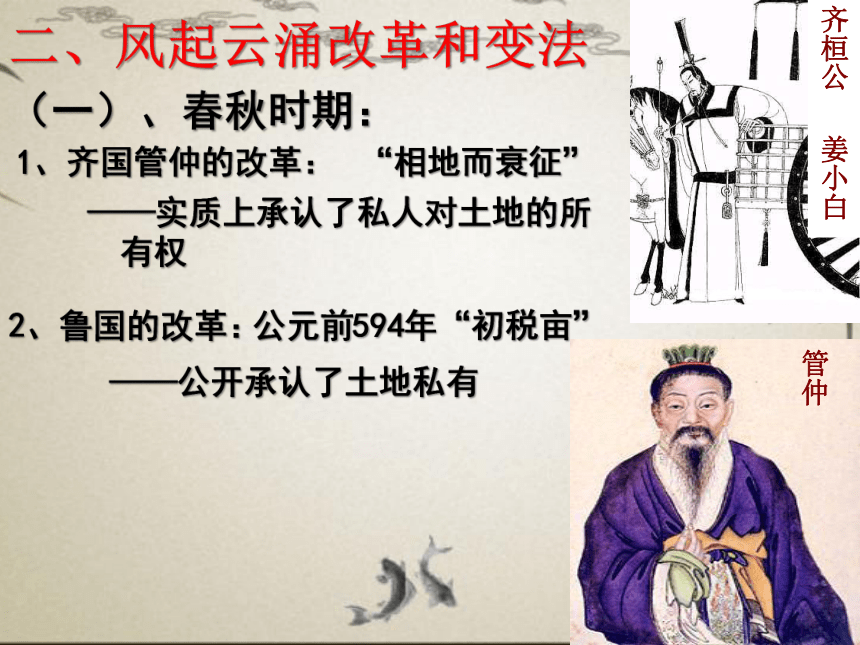

二、风起云涌改革和变法

(一)、春秋时期:

1、齐国管仲的改革:

——实质上承认了私人对土地的所有权

“相地而衰征”

2、鲁国的改革:

公元前594年“初税亩”

——公开承认了土地私有

管仲

齐桓公 姜小白

(二)、战国时期(商鞅变法前)

1、经济基础:

2、阶级基础:

奴隶主的土地国有制——封建土地私有制

新兴地主阶级的要求

3、内在动力:

“富国强兵”

4、著名变法:

魏国李悝变法

楚国吴起变法

李悝

政治

经济

选贤任能,赏罚分明(废除世袭贵族特权)

强调法治,制定《法经》

“尽地力之教”的农业政策

战国时期的改革——魏文侯变法

1、内容

李悝

魏文侯 魏斯

楚国吴起变法

1、内容

2、作用

吴起

1)有效打击了旧制度,增强了国力,使相关国家迅速崛起;

魏楚等国改革的影响:

3)对历史进程:促进了社会的转型——

由奴隶社会向封建社会转变。

2)对其他诸侯国:起了示范作用,开启了战国大变法运动的序幕;

国家 主持者 时间 内容 作用

赵国 赵列侯 前408至前387年 选拔贤能者做官,并“节财俭用” 封建政权得以巩固

韩国 申不害 前335年 “循功劳,视次第”的因功行赏制度 诸侯不来侵伐

齐国 邹忌 前347年 整顿吏治、谨修法律而督奸吏 东方诸侯霸主

燕国 乐毅 前311至前279年 “与百姓同甘苦” 使燕国强盛起来

春秋、战国改革变法的评价与比较

1、背景、目的的相似性:

背景:都是生产力发展的结果,顺应了历史发展的趋势;

目的:为了富国强兵,在战争中求得生存,进而成为霸主。

2、改革内容的不断深化:

战国变法是在春秋的基础上进行的,且更加彻底。春秋改革主要针对经济基础方面,未触及到上层建筑;战国变法则瓦解了宗法贵族政治,确立了封建制。政治上,改革旧的世卿世禄制度,削弱了旧贵族的特权;经济上,破坏了井田制,封建经济得到发展。《法经》维护了社会秩序、稳定了政局;军事上,奖励军功提高了军队战斗力。

3、改革成效的不断深化:

春秋改革成效主要体现在经济领域;战国变法使新兴地主阶级的政治经济地位得以强化,为日后秦帝国的建立和中央集权制度的确立奠定了基础。

氐

匈奴

犬戎

战国时期形势图

“诸侯卑秦,丑莫大焉”

1、秦朝的社会状况如何?

2、秦朝改革的有力条件有哪些?

3、公园前4世纪,秦国面临着怎样的历史机遇?

穆公称霸西戎,但仍落后中原。献公改革,无根本改观;

有利条件:国君权力集中、法家学说得到认同、民风质朴,尚武精神浓厚;

三家分晋;士人游说各国,追求建功立业;秦孝公继位,商鞅来到秦国

三、处在十字路口的秦国

1.春秋战国时期,各诸侯国实施改革变法的根本原因是什么?

答案提示:春秋战国时期,生产力迅速发展,社会经济发生了根本性的变化。生产力的发展促进了土地私有制的确立,进一步削弱了人身依附关系,引起了阶级关系的变化。新兴地主和自耕农出现。新兴的地主和自耕农要求打破束缚,进一步解放生产力。而经济基础的变化,必然会引起上层建筑的改革。因此,改革变法的根本原因是社会生产力的发展。

2.春秋战国时期除商鞅变法外,还有哪些国家进行的改革变法影响比较大?

答案提示: 春秋时期,社会生产关系与上层建筑的变革已经开始。著名的有齐国管仲改革和鲁国的改革。齐国管仲采取“相地而衰征”的政策,实质上承认了私人对土地的所有权。鲁国实行了“初税亩”,公开承认了土地私有权。

战国时期,李悝在魏国主持变法。实行“尽地力之教”、推行“平籴法”、制定《法经》。魏国在战国诸雄中率先强盛起来。吴起在楚国的变法影响也较大。主张限制和削弱贵族势力、整顿吏治和改良社会风气。楚国经过改革,成为了战国中的强国。

知识结构

商鞅变法的背景

(一)春秋战国的时代要求

1.经济:农工商业(生产力)的发展,促进土地私有制的确立。

2.政治:社会阶级关系和上层建筑的变化.

阶级关系的变化:

上层建筑的变化:

3.军事:富国强兵成为改革的动力。

春秋时期争霸战争,战国时期兼并战争。

4.文化:私学兴起,“百家争鸣”。

5.商鞅来到秦国,得到秦孝公支持,开始变法

第2课

“为秦开帝业”——商鞅变法

(变法的内容)

晋夺我先君河西地,诸侯卑秦,丑莫大焉……宾客有能出奇计强秦者,吾尊官,与之分土。

——《史记》

商鞅(约前390-前338)卫国破落贵族后代,姓公孙名鞅,也叫卫鞅,后在秦国受封商地,故也称商鞅.

早年立志

出生于卫国贵族家庭

热衷于法家学说

有强烈的从政愿望

初投魏国

建功立业的首选目标是魏国

得到公孙痤的赏识

没有被魏国重用

弃魏从秦

秦孝公求贤若渴

商鞅提出治国平天下的主张

得到秦国的重用

一、秦国政坛唱主角的新人

因守旧势力的攻击被处以车裂之刑

想想看,孝公为什么对尧、舜等的帝王之道不感兴趣?而对称霸之道感兴趣呢?

帝王之道即以礼治国,实行仁政----儒家治国理论

称霸之道即变法改革,以法治国----法家思想

战争、封建经济的发展是战国时代的显著特征,

霸王之道适应了时代发展需要,有利于孝公的称霸大业,

变法目的:

实现富国强兵,在兼并战争中占得优势,以巩固统治

二、变法措施:

(一)富国之举:

1、废除井田制,承认土地私有,允许土地买卖

提高生产积极性,

增强国家实力

推动封建经济发展

2、重农抑商,奖励耕织

增强经济实力

提高生产积极性

稳定财政收入

3、统一度量衡

“爰积十六尊(寸)五分尊(寸)之一为升”

便利各地经济的交流和发展

(二)强兵之举:

1、废除“世卿世禄”制,奖励军功,实行二十等爵制

2、建立严密户籍制度,制定连坐法

打击了贵族的特权

树立地主阶级优势

提高军队战斗力

强化对地方的统治

保证兵源

3、废除分封制,推行县制

4、焚烧诗书,制定秦律

加强了中央集权

加强思想统治

结合所学知识,谈谈你对

商鞅的“焚烧诗书”的认识?

从当时来看,他的做法是值得肯定的。因为要更好地执行变法的话,就必须排除复古思想的干扰;要排除复古思想的干扰就必须要排斥儒家;要排斥儒家,那么“焚烧诗书”是一个非常有效的方法。

从历史发展角度来看,“焚烧诗书”损失了大量有价值的文化典籍。

一、变法目的:

实现富国强兵,在兼并战争中占得优势,以巩固统治

二、变法措施:

(一)富国之举:

1、废除井田制,承认土地私有,允许土地买卖

2、重农抑商,奖励耕织

3、统一度量衡

“为秦开帝业”

——商鞅变法

(二)强兵之举:

1、废除“世卿世禄”制,奖励军功,实行二十等爵制

2、建立严密户籍制度,制定连坐法

3、废除分封制,推行县制

4、焚烧诗书,制定秦律

从变法的措施中你能看出变法的性质是什么?

三、变法性质:

新兴地主阶级领导的封建化改革

结合商鞅变法的内容,分析其变法有何特点?

增强秦国实力,为秦统一奠定了基础

为什么要把农、战放在首位呢?

社会安定的前提; 保证国家税收和财政收入;

为在兼并战争中取胜奠定基础; 时代发展的需要;

性质:

范围:

程度:

核心:

成效最显著:

影响:

地主阶级的改革

涉及经济、政治、军事、文化和社会生活的方面(最全面)

春秋以来最彻底的改革

以农战、法治为核心

推动了社会转型

材料一 商鞅强调“轻罪重罚”,主张“以刑去刑”,对此韩非子评论道:“公孙鞅之法也重轻罪。重罪者人之所难犯也,而小过者人之所易去也,使人去其所易无离春所难,此治之道。夫小过不生,大罪不至,是人无罪而乱不生也。” -------《韩非子》

材料二 “连坐”也称相坐,随坐、缘坐,是一种存在已久的株连政策。商鞅变法使该政策更加确定化,并将其与什伍制度相结合,以后代代相传。秦始皇时,百姓不堪统治的残暴,在陨石上刻“始皇死而地分”等字。秦始皇抓不到案犯,便将在陨石附近居住的百姓全部诛杀,这也是一种“连坐”。

材料三 商鞅认为以诗书礼乐为代表的儒家学说是于国有害的寄生虫。他把礼乐、诗书、修善、孝悌、诚信、仁义、贞廉、非兵和羞战统称为“六虱”,认为应统统毁灭。

请回答:

(1)韩非子对商鞅“轻罪重罚”持何种态度?

(2)材料二所反映的连坐法有何特点?其直接目的是什么

(3)材料三中商鞅认为“六虱”应该统统毁灭的原因是什么?其实质是什么?

(4)以上三则材料反映商鞅变法的措施对秦国以后历史发展造成了怎样消极影响?

答案:

(1)赞扬态度

(2)与什伍制度相结合 强化对基层民众的管理与统治

(3)是其推行耕战政策和富国强兵的大敌,不利于新法的推行 实质上是一种思想文化专制政策

(4)使秦的法律严酷苛刻,文化专制严重,从而激化了阶级矛盾,是导致秦朝灭亡的重要原因

公元前356年,商鞅在秦孝公支持下开始变法。这一天,在咸阳城内,一名官员正在向下面围观的人大声宣读变法法令:听了这些法令,人群中议论纷纷。不同阶层的人对法令褒贬不一。

回答:

(1)如果你是人群中的新兴封建地主,你会对法令中的哪些措施表示欢迎?理由是什么?

(2)如果你是人群中的奴隶主旧贵族,你会对法令中的哪一条措施最为不满?原因是什么?

(3)如果你是人群中的农民,你对法令的看法如何?

(1)如果你是人群中的新兴封建地主,你会对法令中的哪些措施表示欢迎?理由是什么?

承认土地私有权,保证了我对土地的占有;

奖励军功使我能得到以前只有奴隶主贵族才能享有的爵位、官职;

建立县制加强了中央集权,有利于国家稳定。

对按军功授予爵位这一条最为不满。因为如果没有军功,就不能享受世袭的贵族特权,严重地损害了我的利益。

(3)如果你是人群中的农民,你对法令的看法如何?

(2)如果你是人群中的奴隶主旧贵族,你会对法令中的哪一条措施最为不满?原因是什么?

对改革表示欢迎。

因为奖励农耕,调动了我的生产积极性,有利于农业生产发展;

同时,加强中央集权有利于国家的安定,能让我安定地生产生活。

第3课

富国强兵的秦国

(变法的影响)

一、商鞅之死

(一)、原因:

1、贵族保守势力对新法的抵制

2、秦孝公去世(失去后盾)

(二)、过程:

1、秦惠文王下令发兵捕拿商鞅:

2、商鞅在封邑起兵自卫,兵败被杀:

(三)、结果:

“商鞅虽死,而秦卒行其法”

想一想:商鞅变法的结果

守旧势力的反扑 商鞅之死

商鞅被害后,新法并未被废除。

为什么?

“商鞅虽死,秦法犹存”

1、南门立木

诚信

2、治世不一法,便国不法古

经济基础决定上层建筑

3、宗室贵戚多怨望

按功授爵

4、商君虽死,秦法未败

顺应时代潮流

5、礼制法制化;分封制郡县化;世卿制

官吏化

判断变法成败的依据是什么?

①不是看改革者个人命运,而是看改革目的是否达到。

②评价历史人物与历史事件要以是否顺应历史发展的进程为标准。生产力是认识和评价历史现象的根本标准。

1)符合新兴地主阶级的要求,顺应了历史发展的潮流。

根本原因

4)秦孝公的鼎力支持。

3)法律一经制定就坚决实施。

2)符合了秦国的实际情况。

商鞅变法为何能成功?

政治保障

二、商鞅变法的评价

1.进步性:废除旧制度,创建新制度,为富国强兵和统一全国奠定基础,对中国历史影响深远

(1)政治:

打击了血缘宗法制度,健全了封建国家机器,开始中央集权制度的建设。

(2)经济:

废除旧的生产关系,确立土地私有制,激发劳动者积极性,促进封建经济发展,增强了国力。

(3)军事:

提高了秦国军队战斗力,为统一中国奠定基础。

性质:

一场较彻底的地主阶级的封建化改革运动

一分为二、总体肯定

(1)轻视教化,轻罪重罚。如:刑法严酷

(2)加重剥削压迫。如:连坐法

(3)未于旧的制度、文化、习俗彻底划清界限。如:按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶的合法性;

(4)严刑峻法和文化高压政策对后来的秦朝也有消极的影响。文化高压压制了思想,摧残了文化,开文化专制之先河,导致民族创新意识窒息。

2.变法的历史局限

与春秋战国时期的其他改革比较,商鞅变法具有什么特点?

(1)措施最全面:涉及政治、经济、军事、司法、文化、习俗等方面

(2)措施最彻底:废除井田制,废除世卿世禄

(3)历时最久:先后两次改革,持续18年

(4)成效最明显,影响最深远:增强了秦国实力,为秦统一奠定了经济基础与国家治理基础,对日后中国历史发展也有重大影响。

(5)强调法治,以法律形式废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,富国强兵,建立了封建地主阶级的统治。

(6)强调农战在国家中的重要作用

商鞅变法对今天的改革有何借鉴之处?

1.改革是经济发展、国家富强、社会进步的重要途径。只有与时俱进,顺应时代潮流,进行改革,国家才会有光明前途。生产力是认识和评价历史现象的根本标准。

2.改革是曲折的:改革不仅是一种治国方略的重新选择,而且是利益关系的重新调整,这也是改革受阻的真正原因。改革会遇到种种旧势力、旧习俗的阻挠和反对,会付出沉重代价。必须坚持不懈,国家才有前途。

3.改革应该重视选拔人才,充分发挥人才的作用。

4.改革需要制定相应的法律作保障,强化以法治国。

5.改革应该遵循循序渐进的原则。

6.改革者应有坚定的意志、务实的政策;改革措施应适合国情,顺应民意。

多元探究

商鞅变法

一、背景

二、内容

三、结果、影响

富国强兵

国富兵强

生产力

秦国

军事

政治

经济

文化

秦统一

改革也是发展生产力

【学思之窗】

思路引领:三种观点过分批评商鞅变法。

答案提示:秦朝二世而亡的原因在于秦的暴政。商鞅实行的严刑峻法和文化高压政策,虽然对后来的秦朝有消极影响,但更要看到商鞅变法的积极作用:改革推动了秦国的社会进步,促进了经济的繁荣,壮大了国力,为秦国的富国强兵和未来发展奠定了基础。

1、商鞅变法中直接促进封建经济发展

的内容是

①重农抑商,奖励耕织②统一度量衡

③废分封,行县制

④确立土地私有制度

A.①② B.①②④ C.①③④ D.①④

B

练一练:

2.判断商鞅变法是比较彻底的地

主阶级政治改革,最主要的依据是 A.废井田,开阡陌??? B.废除特权,奖励耕战 C.建立县制????????? D.编制户口,推行什伍制

A

3.战国时期,战争连绵不断,但社会经济却得到了相当的发展,其根本原是:

A.封建制度的确立适应生产力发展

B.各诸侯国为争霸需要注重生产

C.商鞅变法推行重农抑商政策

D.农民对土地的依附关系减轻

4.对秦国来说,商鞅变法起到的决定性历史作用是:

A.旧制度被废除,封建经济得到

发展

B.秦国的军事力量日渐强大

C.为秦始皇统一六国奠定了基础

D.加速了秦国专制主义中央集权

政治的发展

5.商鞅变法成功的根本原因是

A.得到最高统治者的支持???

B.顺应历史发展的趋势

C.符合广大人民的要求?????

D.促进了中国社会封建化 ???

1.简要分析商鞅变法的历史作用?

①经济上,从根本上确立土地私有制度,为秦国农业生产带来生机。

②政治上,使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始。

③军事上,极大地提高了秦军的战斗力,秦国在对外兼并战争中掌握了主动权。

总之,变法为秦国的富国强兵和后来秦统一全国奠定了基础。对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用。

2.怎样看待商鞅变法的历史局限性?

商鞅变法处在一个新旧历史交替时期,新旧势力斗争异常激烈的历史特点和变法的阶级属性使变法不可避免带有一定的局限性。变法轻视教化,鼓吹轻罪重罚。变法在一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫。变法也未与旧制度、文化、习俗彻底划清界限。

巩固练习

材料一:令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵。僇力本业,耕织致栗帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记.商君列传》

1、根据材料,加以概括提炼并逐条列出商鞅变法的措施。

实行什伍连坐制;奖励军功;废除井田制;

重农抑商;实行县制;统一度量衡。

材料二:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷实,

国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

——《史记.李斯列传》

材料三:秦孝公用商鞅,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度.庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;而有强国者兼州城,而弱者丧社稷.

——《汉书. 食货志》

2、材料二、三对商鞅变法的评价有何共识?

3、从上述材料中,找出一句原话,概括商鞅变法的历史作用。

变法使得秦国富强起来

制定二十级爵的作法,意味着商鞅彻底废除了旧世卿世禄制,今后将根据军功的大小授予爵位,官吏从有军功爵的人中选用。二十级爵:一级曰公士,二级曰上造,第十九级曰关内侯,二十级曰彻侯。奖励的做法是:将卒在战争中斩敌人首级一个,授爵一级,可为五十石之官;斩敌首二个,授爵二级,可为百石之官。各级爵位均规定有占田宅、奴婢的数量标准和衣服等次。

秦军:

连坐法法主要内容是:居民以五家为“伍”、十家为“什”,将什、伍作为基层行政单位。按照编制,登记并编入户籍,责令互相监督。一家有罪,九家必须连举告发,若不告发,则十家同罪连坐。不告奸者腰斩,告发“奸人”的与斩敌同赏,匿奸者与降敌同罚。商鞅同时规定,旅店不能收留没有官府凭证者住宿,否则店主也要连坐。

行之十年,秦民大悦。道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

春秋战国

春秋:前770----前476

战国:前475----前221

特征

大变革:奴隶社会向封建社会过渡

大动荡:战争频繁,争霸兼并,

民族融合

大发展:经济、思想文化、科学技术

第二单元 商鞅变法

井田制的瓦解

井田

私田

国有

奴隶主私人占有

产品要向周王进贡

不用进贡

井田制是分封制的基础,分封制是建立在井田制之上的,两者都是奴隶制存在的重要条件。两者的瓦解预示着奴隶制的消亡。

私田越来越多

封建生产关系的确立(由公田到私田)

过程:铁器使用、牛耕的推广

私田的大

量的出现

改变剥削方式(交地租)

角色转换

平民和逃亡奴隶

自耕农

贵族、商人

地主

影响:小农经济形成,促进了经济的发展

春秋战国经济发展的原因

2、封建生产关系的确立

1、铁制农具的使用,生产技术的改善

3、统治者的重视

4、民族间的交流

第1课

改革变法风潮与秦国历史机遇

(变法的背景)

第二单元 商鞅变法

一、社会变化的新气象

(一)、社会经济的发展:

1、农业生产的发展:

2、手工业技术的进步:

3、商业日趋活跃:

铁农具、牛耕、兴修水利

生产力发展

决定

生产关系改革

(二)、封建生产关系的出现:

1、土地私有制的确立:

2、新的阶级力量产生:

新兴地主、自耕农

(三)、上层建筑的改革:

1、目的:

2、途经:

建立和强化封建专制统治

变法

决定

上层建筑改革

阶级关系的变化:

上层建筑的变化:

出现新兴地主阶级和自耕农;

奴隶主贵族制度→封建专制统治;

世卿世禄→选贤任能、奖励军功;

封邑制→俸禄制;

君主与贵族联合执政→中央集权制;

(四)、改革变法的动力:

1、春秋:

2、战国:

争霸战争

兼并战争

3、直接动力:

富国强兵

春秋时期争霸战争和战国时期兼并战争的异同:

相同点:1.都有扩大地盘、掠夺人口的目的;2.都是大吞小,强凌弱,减少诸侯国数量,加速奴隶制瓦解和封建制的形成;3.给人民生活生产造成巨大破坏。

不同点:1.争霸战争仅是奴隶主大国争霸的战争;兼并战争已具有封建兼并战争性质;2.争霸战争促进民族融合,有利于封建因素成长;兼并战争在转化为封建统一战争后导致一个封建大帝国的产生。

(五)、变法改革的思想理论武器:

1、背景:

2、“百家争鸣”:

经济发展、社会大变革、宽松的文化氛围

“儒、道、墨、法”

3、诸侯国变法的思想武器:

“法家”

探究:

【学思之窗】

思想是现实的反映。战争是战国时代的显著特点,“战胜强立”是战国历史的主线。战国时期,各诸侯国为了战胜对方,都十分重视发展农业和奖励军功。法家是地方阶级的改革派。法家思想直接产生于战国时期的变法活动。而兵家思想来源于战争实践,是在战争实践基础上的理论升华。进步思想为社会变革提供思想基础,指导社会变革的进程。

各诸侯国只有通过改革变法,发展封建的经济,才能够富国强兵。只有实现富国强兵,才能够达到对内巩固统治、对外战胜对方的目的。

二、风起云涌改革和变法

(一)、春秋时期:

1、齐国管仲的改革:

——实质上承认了私人对土地的所有权

“相地而衰征”

2、鲁国的改革:

公元前594年“初税亩”

——公开承认了土地私有

管仲

齐桓公 姜小白

(二)、战国时期(商鞅变法前)

1、经济基础:

2、阶级基础:

奴隶主的土地国有制——封建土地私有制

新兴地主阶级的要求

3、内在动力:

“富国强兵”

4、著名变法:

魏国李悝变法

楚国吴起变法

李悝

政治

经济

选贤任能,赏罚分明(废除世袭贵族特权)

强调法治,制定《法经》

“尽地力之教”的农业政策

战国时期的改革——魏文侯变法

1、内容

李悝

魏文侯 魏斯

楚国吴起变法

1、内容

2、作用

吴起

1)有效打击了旧制度,增强了国力,使相关国家迅速崛起;

魏楚等国改革的影响:

3)对历史进程:促进了社会的转型——

由奴隶社会向封建社会转变。

2)对其他诸侯国:起了示范作用,开启了战国大变法运动的序幕;

国家 主持者 时间 内容 作用

赵国 赵列侯 前408至前387年 选拔贤能者做官,并“节财俭用” 封建政权得以巩固

韩国 申不害 前335年 “循功劳,视次第”的因功行赏制度 诸侯不来侵伐

齐国 邹忌 前347年 整顿吏治、谨修法律而督奸吏 东方诸侯霸主

燕国 乐毅 前311至前279年 “与百姓同甘苦” 使燕国强盛起来

春秋、战国改革变法的评价与比较

1、背景、目的的相似性:

背景:都是生产力发展的结果,顺应了历史发展的趋势;

目的:为了富国强兵,在战争中求得生存,进而成为霸主。

2、改革内容的不断深化:

战国变法是在春秋的基础上进行的,且更加彻底。春秋改革主要针对经济基础方面,未触及到上层建筑;战国变法则瓦解了宗法贵族政治,确立了封建制。政治上,改革旧的世卿世禄制度,削弱了旧贵族的特权;经济上,破坏了井田制,封建经济得到发展。《法经》维护了社会秩序、稳定了政局;军事上,奖励军功提高了军队战斗力。

3、改革成效的不断深化:

春秋改革成效主要体现在经济领域;战国变法使新兴地主阶级的政治经济地位得以强化,为日后秦帝国的建立和中央集权制度的确立奠定了基础。

氐

匈奴

犬戎

战国时期形势图

“诸侯卑秦,丑莫大焉”

1、秦朝的社会状况如何?

2、秦朝改革的有力条件有哪些?

3、公园前4世纪,秦国面临着怎样的历史机遇?

穆公称霸西戎,但仍落后中原。献公改革,无根本改观;

有利条件:国君权力集中、法家学说得到认同、民风质朴,尚武精神浓厚;

三家分晋;士人游说各国,追求建功立业;秦孝公继位,商鞅来到秦国

三、处在十字路口的秦国

1.春秋战国时期,各诸侯国实施改革变法的根本原因是什么?

答案提示:春秋战国时期,生产力迅速发展,社会经济发生了根本性的变化。生产力的发展促进了土地私有制的确立,进一步削弱了人身依附关系,引起了阶级关系的变化。新兴地主和自耕农出现。新兴的地主和自耕农要求打破束缚,进一步解放生产力。而经济基础的变化,必然会引起上层建筑的改革。因此,改革变法的根本原因是社会生产力的发展。

2.春秋战国时期除商鞅变法外,还有哪些国家进行的改革变法影响比较大?

答案提示: 春秋时期,社会生产关系与上层建筑的变革已经开始。著名的有齐国管仲改革和鲁国的改革。齐国管仲采取“相地而衰征”的政策,实质上承认了私人对土地的所有权。鲁国实行了“初税亩”,公开承认了土地私有权。

战国时期,李悝在魏国主持变法。实行“尽地力之教”、推行“平籴法”、制定《法经》。魏国在战国诸雄中率先强盛起来。吴起在楚国的变法影响也较大。主张限制和削弱贵族势力、整顿吏治和改良社会风气。楚国经过改革,成为了战国中的强国。

知识结构

商鞅变法的背景

(一)春秋战国的时代要求

1.经济:农工商业(生产力)的发展,促进土地私有制的确立。

2.政治:社会阶级关系和上层建筑的变化.

阶级关系的变化:

上层建筑的变化:

3.军事:富国强兵成为改革的动力。

春秋时期争霸战争,战国时期兼并战争。

4.文化:私学兴起,“百家争鸣”。

5.商鞅来到秦国,得到秦孝公支持,开始变法

第2课

“为秦开帝业”——商鞅变法

(变法的内容)

晋夺我先君河西地,诸侯卑秦,丑莫大焉……宾客有能出奇计强秦者,吾尊官,与之分土。

——《史记》

商鞅(约前390-前338)卫国破落贵族后代,姓公孙名鞅,也叫卫鞅,后在秦国受封商地,故也称商鞅.

早年立志

出生于卫国贵族家庭

热衷于法家学说

有强烈的从政愿望

初投魏国

建功立业的首选目标是魏国

得到公孙痤的赏识

没有被魏国重用

弃魏从秦

秦孝公求贤若渴

商鞅提出治国平天下的主张

得到秦国的重用

一、秦国政坛唱主角的新人

因守旧势力的攻击被处以车裂之刑

想想看,孝公为什么对尧、舜等的帝王之道不感兴趣?而对称霸之道感兴趣呢?

帝王之道即以礼治国,实行仁政----儒家治国理论

称霸之道即变法改革,以法治国----法家思想

战争、封建经济的发展是战国时代的显著特征,

霸王之道适应了时代发展需要,有利于孝公的称霸大业,

变法目的:

实现富国强兵,在兼并战争中占得优势,以巩固统治

二、变法措施:

(一)富国之举:

1、废除井田制,承认土地私有,允许土地买卖

提高生产积极性,

增强国家实力

推动封建经济发展

2、重农抑商,奖励耕织

增强经济实力

提高生产积极性

稳定财政收入

3、统一度量衡

“爰积十六尊(寸)五分尊(寸)之一为升”

便利各地经济的交流和发展

(二)强兵之举:

1、废除“世卿世禄”制,奖励军功,实行二十等爵制

2、建立严密户籍制度,制定连坐法

打击了贵族的特权

树立地主阶级优势

提高军队战斗力

强化对地方的统治

保证兵源

3、废除分封制,推行县制

4、焚烧诗书,制定秦律

加强了中央集权

加强思想统治

结合所学知识,谈谈你对

商鞅的“焚烧诗书”的认识?

从当时来看,他的做法是值得肯定的。因为要更好地执行变法的话,就必须排除复古思想的干扰;要排除复古思想的干扰就必须要排斥儒家;要排斥儒家,那么“焚烧诗书”是一个非常有效的方法。

从历史发展角度来看,“焚烧诗书”损失了大量有价值的文化典籍。

一、变法目的:

实现富国强兵,在兼并战争中占得优势,以巩固统治

二、变法措施:

(一)富国之举:

1、废除井田制,承认土地私有,允许土地买卖

2、重农抑商,奖励耕织

3、统一度量衡

“为秦开帝业”

——商鞅变法

(二)强兵之举:

1、废除“世卿世禄”制,奖励军功,实行二十等爵制

2、建立严密户籍制度,制定连坐法

3、废除分封制,推行县制

4、焚烧诗书,制定秦律

从变法的措施中你能看出变法的性质是什么?

三、变法性质:

新兴地主阶级领导的封建化改革

结合商鞅变法的内容,分析其变法有何特点?

增强秦国实力,为秦统一奠定了基础

为什么要把农、战放在首位呢?

社会安定的前提; 保证国家税收和财政收入;

为在兼并战争中取胜奠定基础; 时代发展的需要;

性质:

范围:

程度:

核心:

成效最显著:

影响:

地主阶级的改革

涉及经济、政治、军事、文化和社会生活的方面(最全面)

春秋以来最彻底的改革

以农战、法治为核心

推动了社会转型

材料一 商鞅强调“轻罪重罚”,主张“以刑去刑”,对此韩非子评论道:“公孙鞅之法也重轻罪。重罪者人之所难犯也,而小过者人之所易去也,使人去其所易无离春所难,此治之道。夫小过不生,大罪不至,是人无罪而乱不生也。” -------《韩非子》

材料二 “连坐”也称相坐,随坐、缘坐,是一种存在已久的株连政策。商鞅变法使该政策更加确定化,并将其与什伍制度相结合,以后代代相传。秦始皇时,百姓不堪统治的残暴,在陨石上刻“始皇死而地分”等字。秦始皇抓不到案犯,便将在陨石附近居住的百姓全部诛杀,这也是一种“连坐”。

材料三 商鞅认为以诗书礼乐为代表的儒家学说是于国有害的寄生虫。他把礼乐、诗书、修善、孝悌、诚信、仁义、贞廉、非兵和羞战统称为“六虱”,认为应统统毁灭。

请回答:

(1)韩非子对商鞅“轻罪重罚”持何种态度?

(2)材料二所反映的连坐法有何特点?其直接目的是什么

(3)材料三中商鞅认为“六虱”应该统统毁灭的原因是什么?其实质是什么?

(4)以上三则材料反映商鞅变法的措施对秦国以后历史发展造成了怎样消极影响?

答案:

(1)赞扬态度

(2)与什伍制度相结合 强化对基层民众的管理与统治

(3)是其推行耕战政策和富国强兵的大敌,不利于新法的推行 实质上是一种思想文化专制政策

(4)使秦的法律严酷苛刻,文化专制严重,从而激化了阶级矛盾,是导致秦朝灭亡的重要原因

公元前356年,商鞅在秦孝公支持下开始变法。这一天,在咸阳城内,一名官员正在向下面围观的人大声宣读变法法令:听了这些法令,人群中议论纷纷。不同阶层的人对法令褒贬不一。

回答:

(1)如果你是人群中的新兴封建地主,你会对法令中的哪些措施表示欢迎?理由是什么?

(2)如果你是人群中的奴隶主旧贵族,你会对法令中的哪一条措施最为不满?原因是什么?

(3)如果你是人群中的农民,你对法令的看法如何?

(1)如果你是人群中的新兴封建地主,你会对法令中的哪些措施表示欢迎?理由是什么?

承认土地私有权,保证了我对土地的占有;

奖励军功使我能得到以前只有奴隶主贵族才能享有的爵位、官职;

建立县制加强了中央集权,有利于国家稳定。

对按军功授予爵位这一条最为不满。因为如果没有军功,就不能享受世袭的贵族特权,严重地损害了我的利益。

(3)如果你是人群中的农民,你对法令的看法如何?

(2)如果你是人群中的奴隶主旧贵族,你会对法令中的哪一条措施最为不满?原因是什么?

对改革表示欢迎。

因为奖励农耕,调动了我的生产积极性,有利于农业生产发展;

同时,加强中央集权有利于国家的安定,能让我安定地生产生活。

第3课

富国强兵的秦国

(变法的影响)

一、商鞅之死

(一)、原因:

1、贵族保守势力对新法的抵制

2、秦孝公去世(失去后盾)

(二)、过程:

1、秦惠文王下令发兵捕拿商鞅:

2、商鞅在封邑起兵自卫,兵败被杀:

(三)、结果:

“商鞅虽死,而秦卒行其法”

想一想:商鞅变法的结果

守旧势力的反扑 商鞅之死

商鞅被害后,新法并未被废除。

为什么?

“商鞅虽死,秦法犹存”

1、南门立木

诚信

2、治世不一法,便国不法古

经济基础决定上层建筑

3、宗室贵戚多怨望

按功授爵

4、商君虽死,秦法未败

顺应时代潮流

5、礼制法制化;分封制郡县化;世卿制

官吏化

判断变法成败的依据是什么?

①不是看改革者个人命运,而是看改革目的是否达到。

②评价历史人物与历史事件要以是否顺应历史发展的进程为标准。生产力是认识和评价历史现象的根本标准。

1)符合新兴地主阶级的要求,顺应了历史发展的潮流。

根本原因

4)秦孝公的鼎力支持。

3)法律一经制定就坚决实施。

2)符合了秦国的实际情况。

商鞅变法为何能成功?

政治保障

二、商鞅变法的评价

1.进步性:废除旧制度,创建新制度,为富国强兵和统一全国奠定基础,对中国历史影响深远

(1)政治:

打击了血缘宗法制度,健全了封建国家机器,开始中央集权制度的建设。

(2)经济:

废除旧的生产关系,确立土地私有制,激发劳动者积极性,促进封建经济发展,增强了国力。

(3)军事:

提高了秦国军队战斗力,为统一中国奠定基础。

性质:

一场较彻底的地主阶级的封建化改革运动

一分为二、总体肯定

(1)轻视教化,轻罪重罚。如:刑法严酷

(2)加重剥削压迫。如:连坐法

(3)未于旧的制度、文化、习俗彻底划清界限。如:按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶的合法性;

(4)严刑峻法和文化高压政策对后来的秦朝也有消极的影响。文化高压压制了思想,摧残了文化,开文化专制之先河,导致民族创新意识窒息。

2.变法的历史局限

与春秋战国时期的其他改革比较,商鞅变法具有什么特点?

(1)措施最全面:涉及政治、经济、军事、司法、文化、习俗等方面

(2)措施最彻底:废除井田制,废除世卿世禄

(3)历时最久:先后两次改革,持续18年

(4)成效最明显,影响最深远:增强了秦国实力,为秦统一奠定了经济基础与国家治理基础,对日后中国历史发展也有重大影响。

(5)强调法治,以法律形式废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,富国强兵,建立了封建地主阶级的统治。

(6)强调农战在国家中的重要作用

商鞅变法对今天的改革有何借鉴之处?

1.改革是经济发展、国家富强、社会进步的重要途径。只有与时俱进,顺应时代潮流,进行改革,国家才会有光明前途。生产力是认识和评价历史现象的根本标准。

2.改革是曲折的:改革不仅是一种治国方略的重新选择,而且是利益关系的重新调整,这也是改革受阻的真正原因。改革会遇到种种旧势力、旧习俗的阻挠和反对,会付出沉重代价。必须坚持不懈,国家才有前途。

3.改革应该重视选拔人才,充分发挥人才的作用。

4.改革需要制定相应的法律作保障,强化以法治国。

5.改革应该遵循循序渐进的原则。

6.改革者应有坚定的意志、务实的政策;改革措施应适合国情,顺应民意。

多元探究

商鞅变法

一、背景

二、内容

三、结果、影响

富国强兵

国富兵强

生产力

秦国

军事

政治

经济

文化

秦统一

改革也是发展生产力

【学思之窗】

思路引领:三种观点过分批评商鞅变法。

答案提示:秦朝二世而亡的原因在于秦的暴政。商鞅实行的严刑峻法和文化高压政策,虽然对后来的秦朝有消极影响,但更要看到商鞅变法的积极作用:改革推动了秦国的社会进步,促进了经济的繁荣,壮大了国力,为秦国的富国强兵和未来发展奠定了基础。

1、商鞅变法中直接促进封建经济发展

的内容是

①重农抑商,奖励耕织②统一度量衡

③废分封,行县制

④确立土地私有制度

A.①② B.①②④ C.①③④ D.①④

B

练一练:

2.判断商鞅变法是比较彻底的地

主阶级政治改革,最主要的依据是 A.废井田,开阡陌??? B.废除特权,奖励耕战 C.建立县制????????? D.编制户口,推行什伍制

A

3.战国时期,战争连绵不断,但社会经济却得到了相当的发展,其根本原是:

A.封建制度的确立适应生产力发展

B.各诸侯国为争霸需要注重生产

C.商鞅变法推行重农抑商政策

D.农民对土地的依附关系减轻

4.对秦国来说,商鞅变法起到的决定性历史作用是:

A.旧制度被废除,封建经济得到

发展

B.秦国的军事力量日渐强大

C.为秦始皇统一六国奠定了基础

D.加速了秦国专制主义中央集权

政治的发展

5.商鞅变法成功的根本原因是

A.得到最高统治者的支持???

B.顺应历史发展的趋势

C.符合广大人民的要求?????

D.促进了中国社会封建化 ???

1.简要分析商鞅变法的历史作用?

①经济上,从根本上确立土地私有制度,为秦国农业生产带来生机。

②政治上,使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始。

③军事上,极大地提高了秦军的战斗力,秦国在对外兼并战争中掌握了主动权。

总之,变法为秦国的富国强兵和后来秦统一全国奠定了基础。对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用。

2.怎样看待商鞅变法的历史局限性?

商鞅变法处在一个新旧历史交替时期,新旧势力斗争异常激烈的历史特点和变法的阶级属性使变法不可避免带有一定的局限性。变法轻视教化,鼓吹轻罪重罚。变法在一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫。变法也未与旧制度、文化、习俗彻底划清界限。

巩固练习

材料一:令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵。僇力本业,耕织致栗帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记.商君列传》

1、根据材料,加以概括提炼并逐条列出商鞅变法的措施。

实行什伍连坐制;奖励军功;废除井田制;

重农抑商;实行县制;统一度量衡。

材料二:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷实,

国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

——《史记.李斯列传》

材料三:秦孝公用商鞅,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度.庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;而有强国者兼州城,而弱者丧社稷.

——《汉书. 食货志》

2、材料二、三对商鞅变法的评价有何共识?

3、从上述材料中,找出一句原话,概括商鞅变法的历史作用。

变法使得秦国富强起来

制定二十级爵的作法,意味着商鞅彻底废除了旧世卿世禄制,今后将根据军功的大小授予爵位,官吏从有军功爵的人中选用。二十级爵:一级曰公士,二级曰上造,第十九级曰关内侯,二十级曰彻侯。奖励的做法是:将卒在战争中斩敌人首级一个,授爵一级,可为五十石之官;斩敌首二个,授爵二级,可为百石之官。各级爵位均规定有占田宅、奴婢的数量标准和衣服等次。

秦军:

连坐法法主要内容是:居民以五家为“伍”、十家为“什”,将什、伍作为基层行政单位。按照编制,登记并编入户籍,责令互相监督。一家有罪,九家必须连举告发,若不告发,则十家同罪连坐。不告奸者腰斩,告发“奸人”的与斩敌同赏,匿奸者与降敌同罚。商鞅同时规定,旅店不能收留没有官府凭证者住宿,否则店主也要连坐。

行之十年,秦民大悦。道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件