人教版选修1第3单元:北魏孝文帝改革 课件 (50ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版选修1第3单元:北魏孝文帝改革 课件 (50ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-25 15:11:33 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

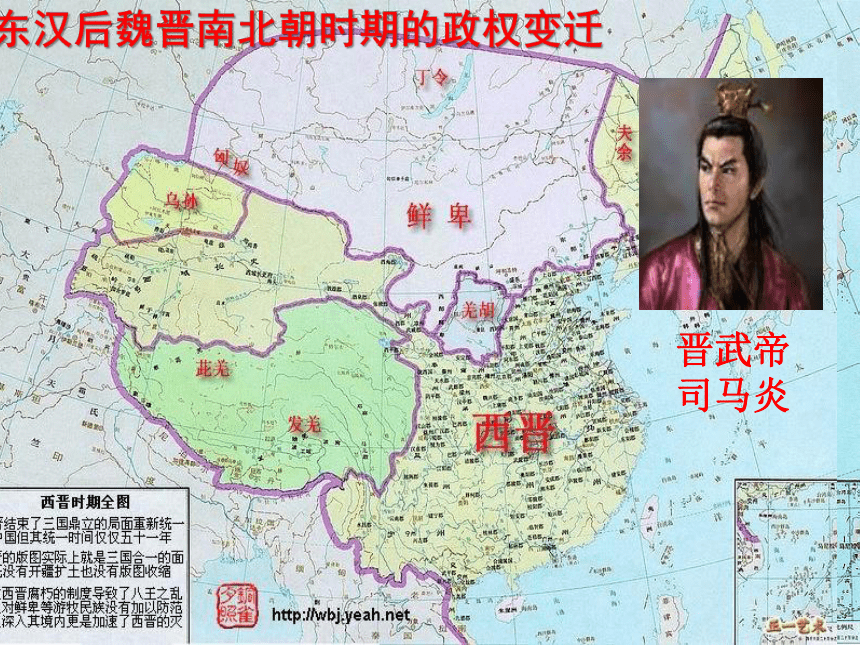

东

汉

羌

匈 奴

鲜 卑

羯

氐

晋武帝

司马炎

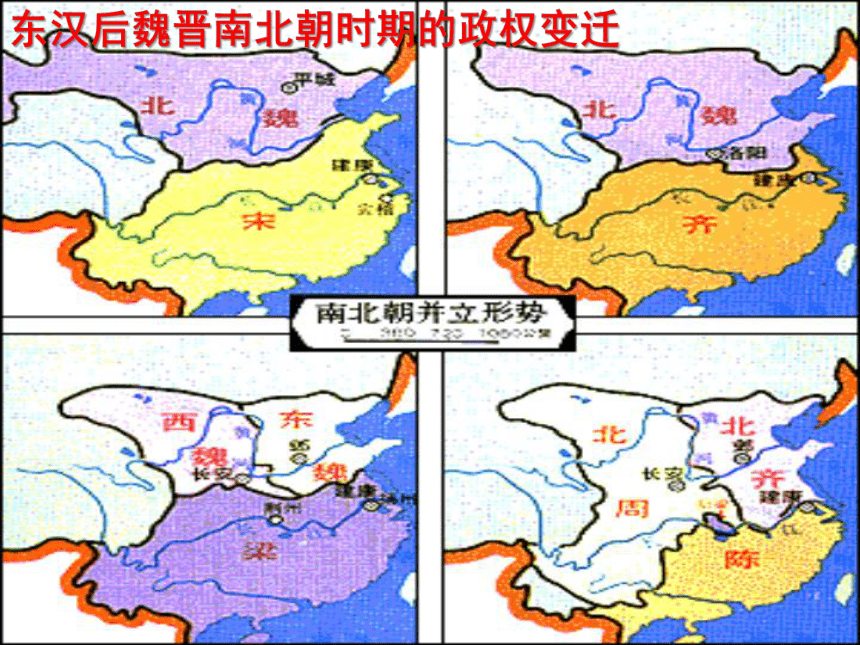

东汉后魏晋南北朝时期的政权变迁

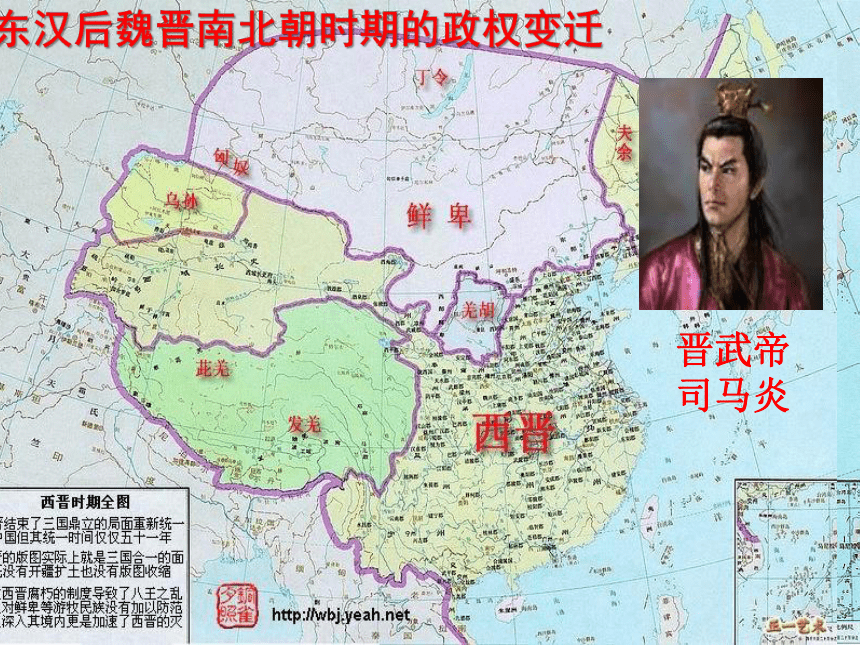

五胡乱中原

(羌、氐、羯、匈奴、鲜卑)

十六国名称

简称 国 名

一夏 成汉、夏(匈奴)

二赵 前赵、后赵

三秦 前秦、后秦、西秦

四燕 前燕、后燕、西燕、南燕

五凉 前凉、后凉、西凉、北凉、南凉

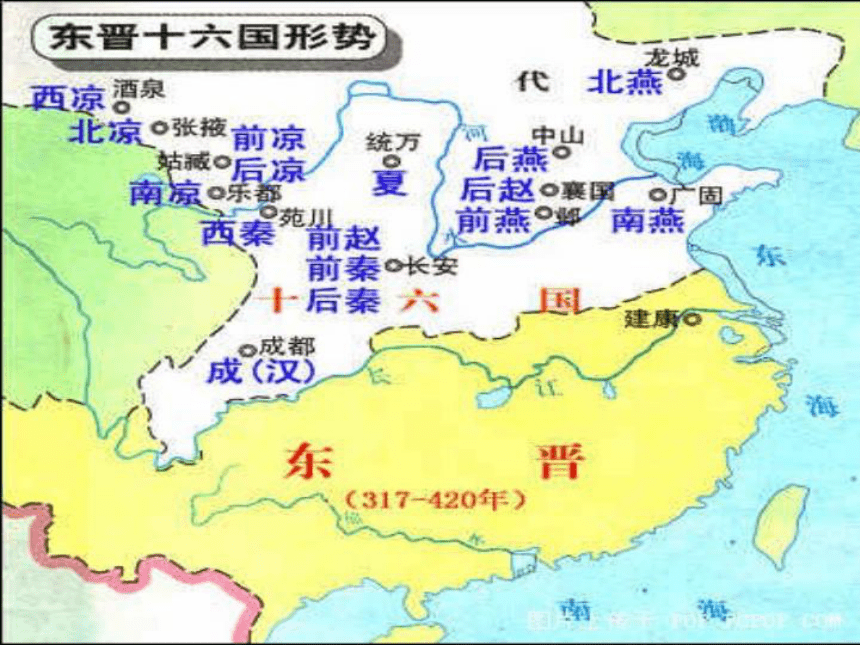

刘 宋

北 魏

东汉后魏晋南北朝时期的政权变迁

东汉后魏晋南北朝时期的政权变迁

北方

南方

北朝

南朝

东汉

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

宋-齐-梁-陈

西魏

东魏

北齐

北周

隋朝

北魏

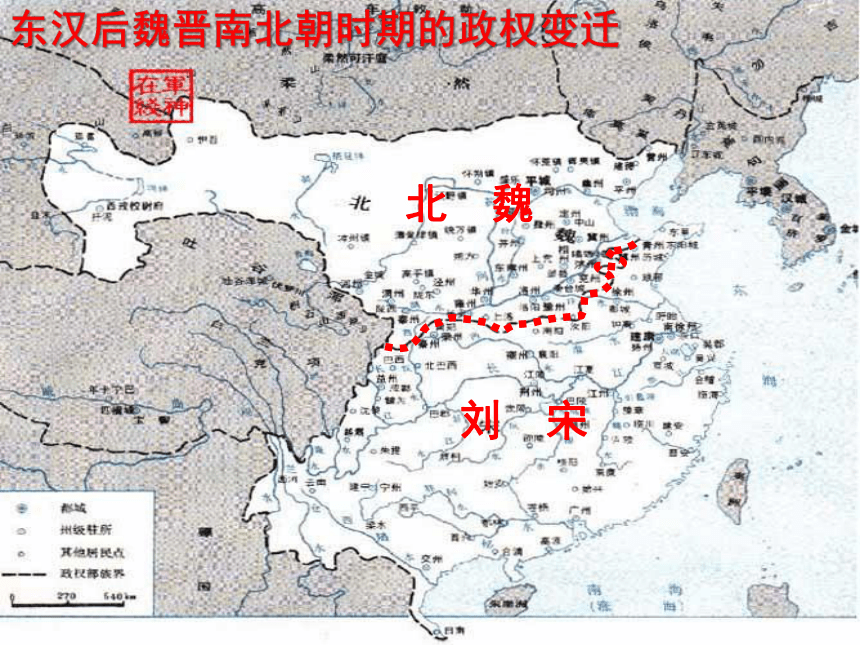

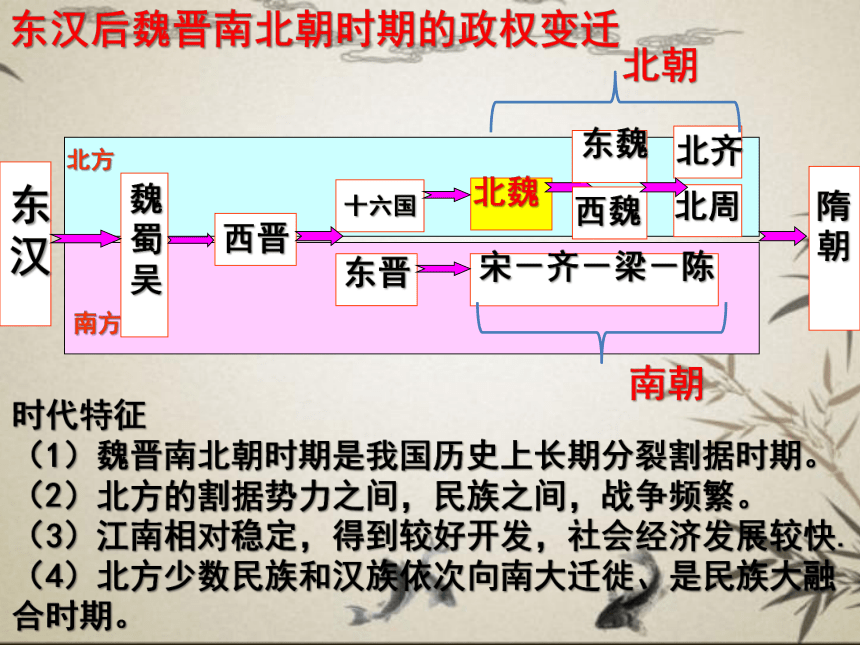

东汉后魏晋南北朝时期的政权变迁

时代特征

(1)魏晋南北朝时期是我国历史上长期分裂割据时期。

(2)北方的割据势力之间,民族之间,战争频繁。

(3)江南相对稳定,得到较好开发,社会经济发展较快.

(4)北方少数民族和汉族依次向南大迁徙、是民族大融合时期。

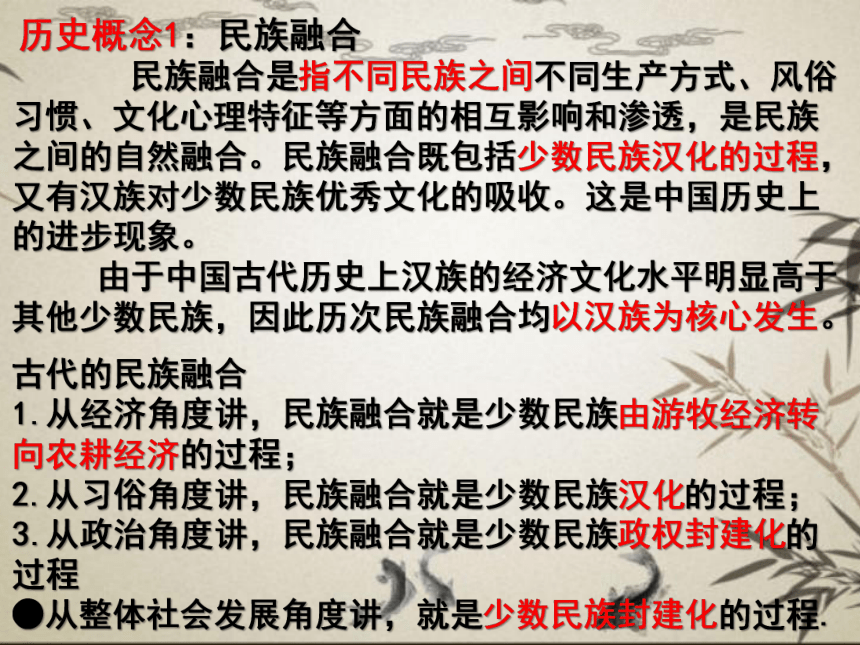

民族融合是指不同民族之间不同生产方式、风俗习惯、文化心理特征等方面的相互影响和渗透,是民族之间的自然融合。民族融合既包括少数民族汉化的过程,又有汉族对少数民族优秀文化的吸收。这是中国历史上的进步现象。

由于中国古代历史上汉族的经济文化水平明显高于其他少数民族,因此历次民族融合均以汉族为核心发生。

古代的民族融合

1.从经济角度讲,民族融合就是少数民族由游牧经济转向农耕经济的过程;

2.从习俗角度讲,民族融合就是少数民族汉化的过程;

3.从政治角度讲,民族融合就是少数民族政权封建化的过程

●从整体社会发展角度讲,就是少数民族封建化的过程.

历史概念1:民族融合

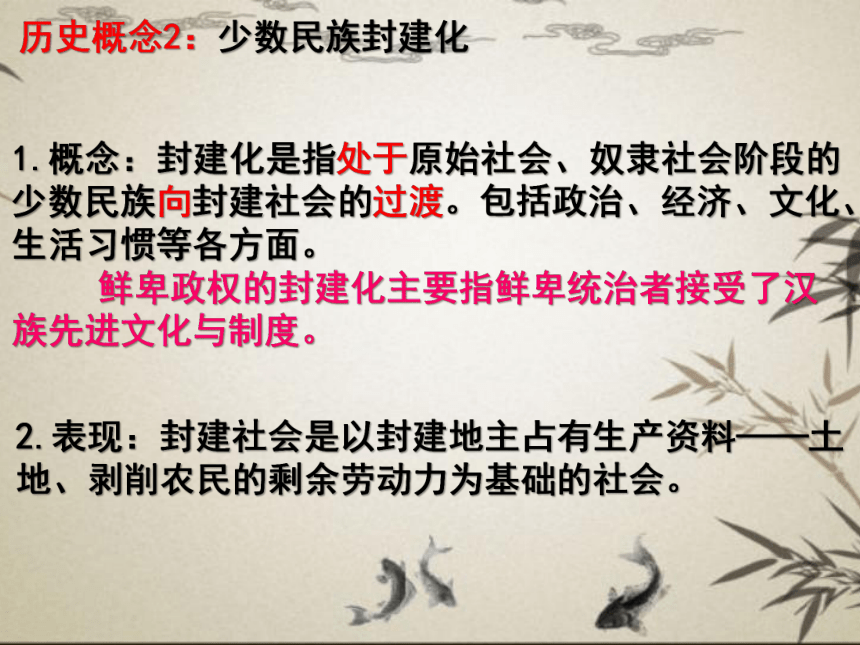

历史概念2:少数民族封建化

1.概念:封建化是指处于原始社会、奴隶社会阶段的少数民族向封建社会的过渡。包括政治、经济、文化、生活习惯等各方面。

鲜卑政权的封建化主要指鲜卑统治者接受了汉族先进文化与制度。

2.表现:封建社会是以封建地主占有生产资料——土地、剥削农民的剩余劳动力为基础的社会。

第1课

改革迫在眉睫

(改革的背景)

第三单元 北魏孝文帝改革

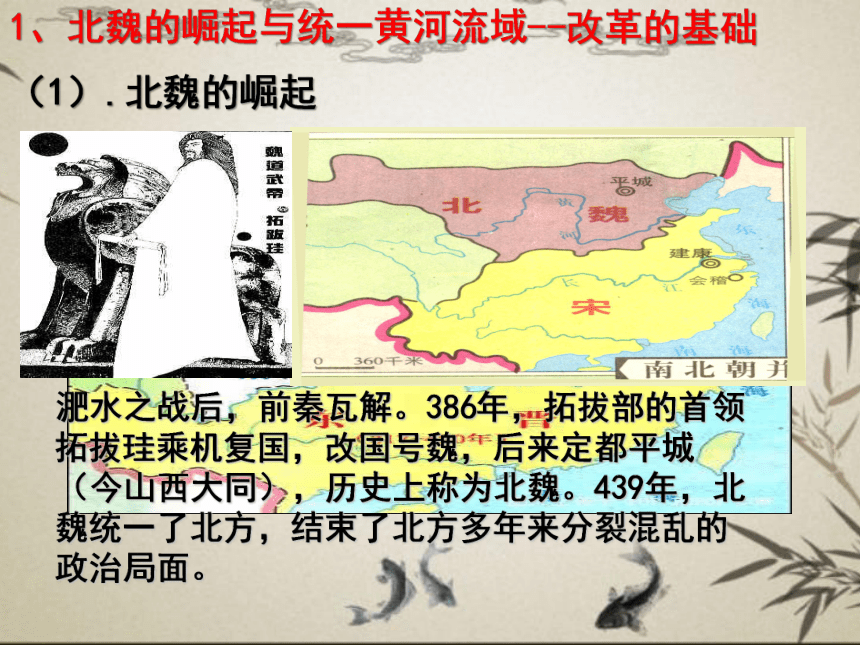

1、北魏的崛起与统一黄河流域--改革的基础

淝水之战后,前秦瓦解。386年,拓拔部的首领拓拔珪乘机复国,改国号魏,后来定都平城(今山西大同),历史上称为北魏。439年,北魏统一了北方,结束了北方多年来分裂混乱的政治局面。

(1).北魏的崛起

统一是历史发展的必然趋势。

北方长期战乱,人民渴望统一。

民族融合在十六国时期进一步加强。

北魏军事力量强,骑兵强悍。

北魏接受了汉文化,加快了发展。

探究:北魏何以能在这么多的民族政权中脱颖而出,完成一统北方的伟业呢?

(2).北魏统一黄河流域(439年,拓跋焘)意义:

①初步结束西晋以来北方分裂割据局面

②为北方创造了相对稳定的社会环境,促进了社会生产的发展

③促进了各民族之间的经济文化交流和民族融合

——统一是历史大势所趋

——稳定是发展的前提

——民族团结和繁荣

2.改革的有利条件

——统治阶级汉化改革的奠基

1.改革的依据:

汉族封建政权统治方式

2.改革人物(拓跋珪)和措施:

经济上:

政治上:

思想文化上:

计口授田,劝课农桑

仿汉制设官;解散部落组织,实行编户;

延揽人才,重用汉族儒生,完备国家机构

兴办太学。

3.改革意义:

①使拓跋部由畜牧经济为主的游牧生活逐渐转向农业经济为主的定居生活,即封建化

②国家机构日益完备,为孝文帝改革奠定基础

政治上学习汉族先进的政治制度

经济上学习农耕经济

文化上学习汉文化

三.改革迫在眉睫

——矛盾尖锐,统治面临危机

1.政治制度的欠缺造成阶级矛盾尖锐:

(1)宗主督护制

形成:北魏进入中原,任命豪强地主出任宗主,督护农民纳税服役,形成宗主管理的基层组织

影响:统一初期,有利于巩固统治

长期以往,豪强地主往往隐瞒控制人口,逃避赋税徭役,严重影响了国家的赋税收入和徭役征发

(2)赋税制度的混乱(九品相通制)

根据资产多少规定赋税多少,分成九品征收

地方官吏与地主勾结,“纵富督贫,避强侵弱”,导致广大农民负担沉重,社会矛盾日益强化

内容:

影响:

材料一、“每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”:在战争时,往往驱使汉族和其他各族的人充当步兵,在阵前冲锋,鲜卑骑兵则在后督阵,并任意纵马践踏。

材料二、“北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已。所求不获,则致诛殒,身祸家破,阖门比屋。”——谢灵运

民族歧视和压迫的政策导致民族矛盾激化

拓跋贵族盘剥导致阶级矛盾激化并引发起义

2、北魏社会矛盾激化

1、北魏的崛起及北方的统一--改革的基础

一、背景

3、北魏社会矛盾激化

4、冯太后和孝文帝深受汉族先进文化影响

原名拓跋宏,改姓氏后为元宏,他四岁继皇位,是北魏王朝的第6个皇帝,继位19年时,祖母冯太后去世,开始真正掌握政权。孝文帝自幼在冯太后的教养下,深受汉文化的影响。

2、改革的有利条件——汉化改革的奠基

蒸馍与烙饼原是少数民族的食物,魏晋时在中原却很风行。

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

在生产方式上,少数民族学习汉族的先进生产经验,成为农业居民。

1、北魏的崛起及北方的统一--改革的基础

一、背景

3、北魏社会矛盾激化

4、冯太后和孝文帝深受汉族先进文化影响

5、北方民族融合趋势加强

2、改革的有利条件——汉化改革的奠基

第2课

北魏孝文帝的改革措施

(改革的内容)

阶段 重点 主要措施

第一阶段

第二阶段

冯太后主持,重点是创建新制

实行官吏俸禄制,并整顿吏治

推行均田制

实行三长制

推行租调制

孝文帝主持,重点是实行汉制与移风易俗

迁都洛阳;

接受汉族先进文化与制度;

移风易俗(易服装;讲汉话;

改汉姓,定门第等级;通婚姻;

改籍贯)

①原因:

吏治混乱

贪污现象严重

激化了统治者和人民之间的矛盾

影响了北魏政府的财政收入

②内容:

③影响:

任期考核制;俸禄制度

北魏前期,地方官吏不论政绩优劣,一律任期六年,而且没有俸禄。这就使得当时的吏治非常混乱,各级官员贪污的现象相当严重。官员的贪污不仅影响北魏的财政收入,同时也加深了北魏统治者和人民之间的矛盾。为此,孝文帝制定了俸禄制和地方官吏任期制。凡贪污帛满一匹及枉法者,一律处死;官吏按政绩的好坏来决定升降。

减轻官吏对人民掠夺,巩固北魏政权

缓和了社会矛盾

制定官吏俸禄制,整顿吏治

一、卓有成效的新制

(1)男子十五岁以上,受露田(即无主荒地:死后归还,不得买卖 )四十亩,桑田(即已耕种土地:可继承和买卖)二十亩;妇人受露田二十亩,分露田时会加倍或加两倍授给,以备休耕;身死或年满七十岁,须还露田于官,桑田则为世业田,不须还官;按照规定,桑田内要种植一定数量的桑、榆、枣树等,至于不宜蚕桑的地区,则改受麻田,当中男子十亩,妇人五亩。

(2)奴婢和耕牛参加授田。奴婢依一般农民授田。耕牛每头授田三十亩,限四牛。

(3)田地缺乏地区,允许农民“逐空荒”,迁往他郡。

(4)犯罪流徙户或绝户,其土地归国家所有,作均田授田之用

2.均田制

均田制对后代田制有很大影响,为隋、唐所沿用,施行时间长达三百多年。为中国封建鼎盛时期的出现奠定了雄厚的物质基础。

②前提:

④目的:

①内容:

③性质:

提高农民生产积极性;

2.均田制

政府把国家控制的土地分配给农民,农民向政府承担一定的徭役杂税,土地不得买卖。

政府掌握大批无主荒地

封建国家土地所有制

保证政府收入,抑制土地兼并缓和社会矛盾

⑤作用:

促进经济的恢复和发展

抑制土地兼并,有利于国家征收赋税徭役,

3.废除了宗主督护制,改行三长制。

改革前

改革后

改革内容:设邻、里、党三长,直属州郡。

基层行政组织,职责是检查户口,征收赋税,征发 徭役兵役,推行均田制

①.地方政权掌握在国家手中,利于加强中央集权;

②.许多农户成为国家直接掌握的编户,有利于国家对人民的有效控制,利于国家征收赋税和徭役。

①.宗主督护制存在弊端,激化地方与中央矛盾

②.为配合均田制的推行,强化对地方的控制

4. 推行新的租调制

改革前

改革后

赋税征收混乱,农民负担重;

①.改变了赋税征收混乱的现象,减轻农民负担;

②.编户齐民增多,增加了国家的租调收入。

内容:租(缴纳粮食)调(缴纳绢帛)

494年北魏迁都洛阳

平城

洛阳

公元493年,魏孝文帝亲自率领步兵骑兵三十多万南下,从平城出发,到了洛阳。正好碰到秋雨连绵,足足下了一个月,到处道路泥泞,行军发生困难。但是孝文帝仍旧戴盔披甲骑马出城,下令继续进军。

大臣们本来不想出兵伐齐,趁着这场大雨,又出来阻拦。孝文帝严肃地说:“这次我们兴师动众,如果半途而废,岂不是给后代人笑话。如果不能南进,就把国都迁到这里。诸位认为怎么样?”

大家听了,面面相觑,没有说话。孝文帝说:“不能犹豫不决了。同意迁都的往左边站,不同意的站在右边。”

一个贵族说:“只要陛下同意停止南伐,那么迁都洛阳,我们也愿意。”许多文武官员虽然不赞成迁都,但是听说可以停止南伐,也都只好表示拥护迁都了。

二、设巧记迁都洛阳

二、设巧记迁都洛阳

公元493年,孝文帝以南伐为名,亲率领步兵、骑兵20多万,从平城出发,经长途跋涉,终于到达洛阳。

迁都原因:

⑴政治:

⑵经济:

⑶军事:

⑷地理:

⑸文化上:

旧都保守势力强大,阻挠改革;为加强对中原地区统治

旧都经济落后,粮食供应困难;

旧都受到北方柔然的骚扰和威胁;

旧都偏居塞上,经略中原困难。

不便于接受汉族先进的文化制度

洛阳的优势:

(1)自古就是黄河流域政治文化中心,利于吸收汉制,推进改革;

(2)农业发达、交通通畅

迁都的目的:

有利于胡汉民族文化的融合,使中华文明得到进一步发展。

学习汉族先进文化,加强对黄河流域的统治

迁都的影响:

打击了保守势力,保证了改革的深入。

二、设巧记迁都洛阳

三、移风易俗

特点:孝文帝主持,以学习汉文化为主要目的。

穿汉服:下令鲜卑贵族一律改穿汉装;

说汉话:要求朝臣讲汉话,30岁以下严格执行;

改汉姓,定门第等级 :将鲜卑姓改为汉姓,按门第高低选拔人才。既肯定了汉族士族的法律地位,又为鲜卑贵族确认了士族的身份。

胡服

汉服

三、移风易俗

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

丘穆陵 穆

步六孤 陆

贺赖 贺

独孤 刘

特点:孝文帝主持,以学习汉文化为主要目的。

在汉族地主中,以父祖在北魏所在任官职高低分为甲乙丙丁四等级;在鲜卑贵族中除皇室元氏门第最高外,以穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉八姓为首,其门第与汉族大族四姓(崔、卢、李、郑)相对应;其他则是一般世族。

穿汉服:下令鲜卑贵族一律改穿汉装;

说汉话:要求朝臣讲汉话,30岁以下严格执行;

改汉姓,定门第等级 :将鲜卑姓改为汉姓,按门第高低选拔人才。既肯定了汉族士族的法律地位,又为鲜卑贵族确认了士族的身份。

穿汉服:下令鲜卑贵族一律改穿汉装;

说汉话:要求朝臣讲汉话,30岁以下严格执行;

改汉姓,定门第等级 :将鲜卑姓改为汉姓,按门第高低选拔人才。既肯定了汉族士族的法律地位,又为鲜卑贵族确认了士族的身份。

通婚姻:提倡鲜卑人同汉人通婚;

改籍贯:凡迁到洛阳的鲜卑人一律以洛阳为原籍。

三、移风易俗

作用:

加快了民族融合步伐,促进了北魏社会的封建化,促进了经济繁荣和文化的发展。

①促进鲜卑人对汉族文化的认同;

②争取汉族地主的支持;

③推动了北魏政权向汉族王朝统治模式转化

特点:孝文帝主持,以学习汉文化为主要目的。

牧马(魏晋墓壁砖画)

牵羊的少数民族(魏晋墓壁砖画)

耕牛图(魏晋墓葬壁画)

扬场图(魏晋墓葬壁画)

生产方式农耕化

从魏晋墓葬的壁画中可以反映出当时鲜卑族的生产状况发生了怎样的改变?

材料:北魏的洛阳,城内有大市、小市、四通市,总称“洛阳三市”。市内有钟鼓,开市、散市都以击鼓为号。市内设有专门管理贸易和税收的官吏。全城居民中有上万户来自各地的商人,其中包括来自远方异国的商人。……北魏的许多贵族高官显宦也都经商。

孝文帝时铸造的铜钱——太和五铢

根据材料结合所学知识简要分析出现这一现象的原因。

北魏政府开明的商业政策;农业手工业的发展等

北魏商业和贸易繁荣;鲜卑族逐渐汉化。

这些材料可用来说明什么问题?

改革促进北魏经济的复苏和繁荣

大市

小市

四通市

鲜卑人乐俑

礼乐制度:是周代最早对“礼”(祭祀等仪式)和“乐”(伴随礼进行的乐舞)作出的规定制度, 是对宗法制和分封制的强调和固定。

从材料和图片中,你能得出什么认识?

社会制度封建化

南梁大臣陈庆之到了洛阳以后发出这样的感叹“自晋、宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原礼仪富盛人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。 ……”

——《洛阳伽蓝记》卷二

1.你觉得北魏洛阳什么景象让南梁大臣陈庆之感叹不已?

经济的恢复和发展繁荣;

文化和制度的封建化程度。

北魏政权的封建化

鲜卑族奴隶制统治模式向汉族封建制统治模式的转化。

注:士族制度是萌生于东汉,形成于汉魏之际的政治制度.

2.士族制度在洛阳的的盛行说明北魏统治模式发生怎样变化?

北魏鲜卑族人着装画像

生活方式汉族化

北魏孝文帝出行图

北魏人出行图

大同云冈石窟

洛阳龙门石窟

第3课

促进民族大融合

(改革的影响)

成功?

失败?

就北魏政权而言……

就北方各族而言……

就中国社会的发展而言……

探究一:北魏孝文帝改革的历史作用

1.促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展

2.接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化。

3.加速了北方各族封建化的进程,促进了民族大融合。为结束长期分裂重新走向统一奠定基础。

改革不加选择,全盘汉化,没有继承本民族优秀文化传统,导致日后北魏的衰落。

一.经济的复苏和繁荣

1.农业的发展:

(7)畜牧业:

品种、饲养、繁殖、兽医经验等丰富

(1)生产工具得改进 (2)耕作技术的提高

(3)兴修水利 (4)开垦荒地,粮食产量提高

(5)经济作物的种植 (6)人口增多;

发展的原因:

④各族人民辛勤劳动

①孝文帝改革中促进经济发展的措施的实施

②北魏时期铁 犁和牛耕的使用促进生产力的进步

③民族大融合的影响

一.经济的复苏和繁荣

1.农业的发展:

(7)畜牧业:

3、手工业:

品种、饲养、繁殖、兽医经验等丰富

(1)生产工具得改进 (2)耕作技术的提高

(3)兴修水利 (4)开垦荒地,粮食产量提高

(5)经济作物的种植 (6)人口增多;

(1)丝织业达魏晋以来最高水平

(2)制瓷业获很大发展,青瓷出现

4、商业的繁荣:

(1)洛阳市场繁荣,货源充足,交易活跃,商人实力雄厚

(2)重新铸造铜钱,货币贸易恢复;

(3)对外贸易长足发展

自晋、宋以来,号洛阳为荒土,此谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富胜,人物殷阜,目所不识,口不能传。北人安可不重? ——《洛阳伽蓝记》

繁荣的表现

(1)城东的 和城西的 是主要商业区。

(2)政府为 和 来的商人专门设立“ ”,以方便他们经商。

(3) 和 出售南北、西域和大秦的商品;南北互市,中外贸易不绝。

(4)成为全国的 中心,也是最大的 中心(超过平城和建康)和 城市。(地位)

小市

大市

中亚

大秦

四通市

大市

四通市

政治

商业

国际性商业

二.政权封建化的加速

1、尊儒崇经,兴办学校(文化)

2、恢复汉族礼乐制度(伦理道德)

3、采纳汉族封建统治制度(政治制度)

仿汉族官制、定律令、废酷刑

三、民族的交流与融合

1.对鲜卑:

2.对汉族:

生活习惯封建化

鲜卑优秀文化精华融入

鲜卑族学习汉族:

牧民变为农民,贵族转为地主;

生产、生活、习俗中原化。

生产特别畜牧业生产;

文学、生活融入鲜卑色彩。

3.意义:

缓和了民族矛盾

巩固了封建统治

促进了民族融合

为结束分裂走向统一奠定基础

1.特点:

是少数民族统治者自上而下推行的,措施全面的一次影响深远的封建化改革。

(少数民族政权封建化、经济农耕化、思想儒学化)

2.成功原因:

①顺应历史发展潮流(根本原因)

②内容全面,措施得力,符合统治者巩固统治的需要;

③冯太后的支持和孝文帝的胆略和卓识,冲破阻力,毅然改革

④符合民族融合的趋势和各族人民的愿望

探究二:北魏孝文帝改革的特点及成功原因

北魏建立

统一黄河流域

推动经济发展

阶级与民族矛盾日益尖锐

改革迫在眉睫

推行新制

迁都洛阳

移风易俗

冯太后与孝文帝锐意改革

推动经济发展

推动封建化

推动民族融合

单元小结

从孝文帝改革中得出什么启示

①历史发展离不开杰出人物的推动作用;

②任何改革都不是一帆风顺,都具有曲折性。

③改革有利于解决社会矛盾,是社会发展的强大动力;适应生产力发展需要、符合社会发展规律和顺应人民愿望的进步改革能推动社会的进步和发展。

④少数民族为中华民族的发展有着不可磨灭的功勋。

评价孝文帝改革应以是否顺应历史发展趋势,促进历史前进,是否有利于整个中华民族的进步为标准,而不能以某一少数民族的“衰亡”论道。

基于上述标准,北魏孝文帝改革,加强了北方民族大融合,拓跋族汇进了以汉族为主体的中华民族的整体中,这是历史的进步。

因此,孝文帝改革应该充分肯定,孝文帝也因此成为我国古代杰出的少数民族政治家、改革家。

文明冲突是文明发展演进的动力。历史上每一次文明冲突的结果往往是形成文明共存与进一步的融合,……文明共存是融合各种文明不同的特质,扬弃不合时宜的文明,形成多元化的新的文明体系。

——肖川

材料:北魏的洛阳,城内有大市、小市、四通市,总称“洛阳三市”。市内有钟鼓,开市、散市都以击鼓为号。市内设有专门管理贸易和税收的官吏。全城居民中有上万户来自各地的商人,其中包括来自远方异国的商人。……北魏的许多贵族高官显宦也都经商。

孝文帝时铸造的铜钱——太和五铢

根据材料结合所学知识简要分析出现这一现象的原因。

①北魏商业和贸易繁荣;

②鲜卑族逐渐汉化。

这些材料可用来说明什么问题?

①北魏政府开明的商业政策;

②农业手工业的发展等

③改革促进北魏经济的复苏和繁荣

大市

小市

四通市

北方民族融合

(1)民族融合含义

(2)原因

(3)融合的表现

文化的融合

共同的生活区域

共同语言

(4)融合实质:

少数民族封建化和社会进步的过程

封建化是指处于原始社会、奴隶社会阶段的少数民族向封建社会的过渡。包括政治、经济、文化、生活习惯等各方面。鲜卑政权的封建化主要指鲜卑统治者接受了汉族先进文化与制度。

四、原因

1、改革顺应生产力发展趋势

4、孝文帝的胆识和卓见,毅然改革

2、符合民族融合趋势和各族人民愿望

3、符合统治者巩固统治的需要

冯太后和孝文帝掀起的自上而下的维护北魏统治的封建化运动。

五、孝文帝改革的性质

(根本原因)

六、意义

经济复苏和繁荣

民族融合与交流

政权封建化加速

宗主督护制

十六国大动乱时期,留在北方地区的汉族世家大族与地方豪强通过作坞自保的方式而成为坞主或壁帅,他们拥有众多的宗族、部曲,修有坞壁,建有甲兵。依附其下的农民往往有数百家、上千家,乃至万家,均为他们的私家人口。这些豪强被称做宗主,依附于他们的各类农民则是宗主的包荫户。宗主与包荫户之间是一种主人与佃客的关系。

北魏统一之初,只是消灭了一些敌对政权,对这些遍地存在的宗主无法根除。为了稳定统治,便于征徭征税,于是就采取妥协政策,承认宗主对于包荫户的控制和奴役,并且以宗主对于包荫户的统治作为地方基层政权,以世家大族为宗主,督护百姓,于是形成“宗主督护制”。

东

汉

羌

匈 奴

鲜 卑

羯

氐

晋武帝

司马炎

东汉后魏晋南北朝时期的政权变迁

五胡乱中原

(羌、氐、羯、匈奴、鲜卑)

十六国名称

简称 国 名

一夏 成汉、夏(匈奴)

二赵 前赵、后赵

三秦 前秦、后秦、西秦

四燕 前燕、后燕、西燕、南燕

五凉 前凉、后凉、西凉、北凉、南凉

刘 宋

北 魏

东汉后魏晋南北朝时期的政权变迁

东汉后魏晋南北朝时期的政权变迁

北方

南方

北朝

南朝

东汉

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

宋-齐-梁-陈

西魏

东魏

北齐

北周

隋朝

北魏

东汉后魏晋南北朝时期的政权变迁

时代特征

(1)魏晋南北朝时期是我国历史上长期分裂割据时期。

(2)北方的割据势力之间,民族之间,战争频繁。

(3)江南相对稳定,得到较好开发,社会经济发展较快.

(4)北方少数民族和汉族依次向南大迁徙、是民族大融合时期。

民族融合是指不同民族之间不同生产方式、风俗习惯、文化心理特征等方面的相互影响和渗透,是民族之间的自然融合。民族融合既包括少数民族汉化的过程,又有汉族对少数民族优秀文化的吸收。这是中国历史上的进步现象。

由于中国古代历史上汉族的经济文化水平明显高于其他少数民族,因此历次民族融合均以汉族为核心发生。

古代的民族融合

1.从经济角度讲,民族融合就是少数民族由游牧经济转向农耕经济的过程;

2.从习俗角度讲,民族融合就是少数民族汉化的过程;

3.从政治角度讲,民族融合就是少数民族政权封建化的过程

●从整体社会发展角度讲,就是少数民族封建化的过程.

历史概念1:民族融合

历史概念2:少数民族封建化

1.概念:封建化是指处于原始社会、奴隶社会阶段的少数民族向封建社会的过渡。包括政治、经济、文化、生活习惯等各方面。

鲜卑政权的封建化主要指鲜卑统治者接受了汉族先进文化与制度。

2.表现:封建社会是以封建地主占有生产资料——土地、剥削农民的剩余劳动力为基础的社会。

第1课

改革迫在眉睫

(改革的背景)

第三单元 北魏孝文帝改革

1、北魏的崛起与统一黄河流域--改革的基础

淝水之战后,前秦瓦解。386年,拓拔部的首领拓拔珪乘机复国,改国号魏,后来定都平城(今山西大同),历史上称为北魏。439年,北魏统一了北方,结束了北方多年来分裂混乱的政治局面。

(1).北魏的崛起

统一是历史发展的必然趋势。

北方长期战乱,人民渴望统一。

民族融合在十六国时期进一步加强。

北魏军事力量强,骑兵强悍。

北魏接受了汉文化,加快了发展。

探究:北魏何以能在这么多的民族政权中脱颖而出,完成一统北方的伟业呢?

(2).北魏统一黄河流域(439年,拓跋焘)意义:

①初步结束西晋以来北方分裂割据局面

②为北方创造了相对稳定的社会环境,促进了社会生产的发展

③促进了各民族之间的经济文化交流和民族融合

——统一是历史大势所趋

——稳定是发展的前提

——民族团结和繁荣

2.改革的有利条件

——统治阶级汉化改革的奠基

1.改革的依据:

汉族封建政权统治方式

2.改革人物(拓跋珪)和措施:

经济上:

政治上:

思想文化上:

计口授田,劝课农桑

仿汉制设官;解散部落组织,实行编户;

延揽人才,重用汉族儒生,完备国家机构

兴办太学。

3.改革意义:

①使拓跋部由畜牧经济为主的游牧生活逐渐转向农业经济为主的定居生活,即封建化

②国家机构日益完备,为孝文帝改革奠定基础

政治上学习汉族先进的政治制度

经济上学习农耕经济

文化上学习汉文化

三.改革迫在眉睫

——矛盾尖锐,统治面临危机

1.政治制度的欠缺造成阶级矛盾尖锐:

(1)宗主督护制

形成:北魏进入中原,任命豪强地主出任宗主,督护农民纳税服役,形成宗主管理的基层组织

影响:统一初期,有利于巩固统治

长期以往,豪强地主往往隐瞒控制人口,逃避赋税徭役,严重影响了国家的赋税收入和徭役征发

(2)赋税制度的混乱(九品相通制)

根据资产多少规定赋税多少,分成九品征收

地方官吏与地主勾结,“纵富督贫,避强侵弱”,导致广大农民负担沉重,社会矛盾日益强化

内容:

影响:

材料一、“每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”:在战争时,往往驱使汉族和其他各族的人充当步兵,在阵前冲锋,鲜卑骑兵则在后督阵,并任意纵马践踏。

材料二、“北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已。所求不获,则致诛殒,身祸家破,阖门比屋。”——谢灵运

民族歧视和压迫的政策导致民族矛盾激化

拓跋贵族盘剥导致阶级矛盾激化并引发起义

2、北魏社会矛盾激化

1、北魏的崛起及北方的统一--改革的基础

一、背景

3、北魏社会矛盾激化

4、冯太后和孝文帝深受汉族先进文化影响

原名拓跋宏,改姓氏后为元宏,他四岁继皇位,是北魏王朝的第6个皇帝,继位19年时,祖母冯太后去世,开始真正掌握政权。孝文帝自幼在冯太后的教养下,深受汉文化的影响。

2、改革的有利条件——汉化改革的奠基

蒸馍与烙饼原是少数民族的食物,魏晋时在中原却很风行。

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

在生产方式上,少数民族学习汉族的先进生产经验,成为农业居民。

1、北魏的崛起及北方的统一--改革的基础

一、背景

3、北魏社会矛盾激化

4、冯太后和孝文帝深受汉族先进文化影响

5、北方民族融合趋势加强

2、改革的有利条件——汉化改革的奠基

第2课

北魏孝文帝的改革措施

(改革的内容)

阶段 重点 主要措施

第一阶段

第二阶段

冯太后主持,重点是创建新制

实行官吏俸禄制,并整顿吏治

推行均田制

实行三长制

推行租调制

孝文帝主持,重点是实行汉制与移风易俗

迁都洛阳;

接受汉族先进文化与制度;

移风易俗(易服装;讲汉话;

改汉姓,定门第等级;通婚姻;

改籍贯)

①原因:

吏治混乱

贪污现象严重

激化了统治者和人民之间的矛盾

影响了北魏政府的财政收入

②内容:

③影响:

任期考核制;俸禄制度

北魏前期,地方官吏不论政绩优劣,一律任期六年,而且没有俸禄。这就使得当时的吏治非常混乱,各级官员贪污的现象相当严重。官员的贪污不仅影响北魏的财政收入,同时也加深了北魏统治者和人民之间的矛盾。为此,孝文帝制定了俸禄制和地方官吏任期制。凡贪污帛满一匹及枉法者,一律处死;官吏按政绩的好坏来决定升降。

减轻官吏对人民掠夺,巩固北魏政权

缓和了社会矛盾

制定官吏俸禄制,整顿吏治

一、卓有成效的新制

(1)男子十五岁以上,受露田(即无主荒地:死后归还,不得买卖 )四十亩,桑田(即已耕种土地:可继承和买卖)二十亩;妇人受露田二十亩,分露田时会加倍或加两倍授给,以备休耕;身死或年满七十岁,须还露田于官,桑田则为世业田,不须还官;按照规定,桑田内要种植一定数量的桑、榆、枣树等,至于不宜蚕桑的地区,则改受麻田,当中男子十亩,妇人五亩。

(2)奴婢和耕牛参加授田。奴婢依一般农民授田。耕牛每头授田三十亩,限四牛。

(3)田地缺乏地区,允许农民“逐空荒”,迁往他郡。

(4)犯罪流徙户或绝户,其土地归国家所有,作均田授田之用

2.均田制

均田制对后代田制有很大影响,为隋、唐所沿用,施行时间长达三百多年。为中国封建鼎盛时期的出现奠定了雄厚的物质基础。

②前提:

④目的:

①内容:

③性质:

提高农民生产积极性;

2.均田制

政府把国家控制的土地分配给农民,农民向政府承担一定的徭役杂税,土地不得买卖。

政府掌握大批无主荒地

封建国家土地所有制

保证政府收入,抑制土地兼并缓和社会矛盾

⑤作用:

促进经济的恢复和发展

抑制土地兼并,有利于国家征收赋税徭役,

3.废除了宗主督护制,改行三长制。

改革前

改革后

改革内容:设邻、里、党三长,直属州郡。

基层行政组织,职责是检查户口,征收赋税,征发 徭役兵役,推行均田制

①.地方政权掌握在国家手中,利于加强中央集权;

②.许多农户成为国家直接掌握的编户,有利于国家对人民的有效控制,利于国家征收赋税和徭役。

①.宗主督护制存在弊端,激化地方与中央矛盾

②.为配合均田制的推行,强化对地方的控制

4. 推行新的租调制

改革前

改革后

赋税征收混乱,农民负担重;

①.改变了赋税征收混乱的现象,减轻农民负担;

②.编户齐民增多,增加了国家的租调收入。

内容:租(缴纳粮食)调(缴纳绢帛)

494年北魏迁都洛阳

平城

洛阳

公元493年,魏孝文帝亲自率领步兵骑兵三十多万南下,从平城出发,到了洛阳。正好碰到秋雨连绵,足足下了一个月,到处道路泥泞,行军发生困难。但是孝文帝仍旧戴盔披甲骑马出城,下令继续进军。

大臣们本来不想出兵伐齐,趁着这场大雨,又出来阻拦。孝文帝严肃地说:“这次我们兴师动众,如果半途而废,岂不是给后代人笑话。如果不能南进,就把国都迁到这里。诸位认为怎么样?”

大家听了,面面相觑,没有说话。孝文帝说:“不能犹豫不决了。同意迁都的往左边站,不同意的站在右边。”

一个贵族说:“只要陛下同意停止南伐,那么迁都洛阳,我们也愿意。”许多文武官员虽然不赞成迁都,但是听说可以停止南伐,也都只好表示拥护迁都了。

二、设巧记迁都洛阳

二、设巧记迁都洛阳

公元493年,孝文帝以南伐为名,亲率领步兵、骑兵20多万,从平城出发,经长途跋涉,终于到达洛阳。

迁都原因:

⑴政治:

⑵经济:

⑶军事:

⑷地理:

⑸文化上:

旧都保守势力强大,阻挠改革;为加强对中原地区统治

旧都经济落后,粮食供应困难;

旧都受到北方柔然的骚扰和威胁;

旧都偏居塞上,经略中原困难。

不便于接受汉族先进的文化制度

洛阳的优势:

(1)自古就是黄河流域政治文化中心,利于吸收汉制,推进改革;

(2)农业发达、交通通畅

迁都的目的:

有利于胡汉民族文化的融合,使中华文明得到进一步发展。

学习汉族先进文化,加强对黄河流域的统治

迁都的影响:

打击了保守势力,保证了改革的深入。

二、设巧记迁都洛阳

三、移风易俗

特点:孝文帝主持,以学习汉文化为主要目的。

穿汉服:下令鲜卑贵族一律改穿汉装;

说汉话:要求朝臣讲汉话,30岁以下严格执行;

改汉姓,定门第等级 :将鲜卑姓改为汉姓,按门第高低选拔人才。既肯定了汉族士族的法律地位,又为鲜卑贵族确认了士族的身份。

胡服

汉服

三、移风易俗

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

丘穆陵 穆

步六孤 陆

贺赖 贺

独孤 刘

特点:孝文帝主持,以学习汉文化为主要目的。

在汉族地主中,以父祖在北魏所在任官职高低分为甲乙丙丁四等级;在鲜卑贵族中除皇室元氏门第最高外,以穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉八姓为首,其门第与汉族大族四姓(崔、卢、李、郑)相对应;其他则是一般世族。

穿汉服:下令鲜卑贵族一律改穿汉装;

说汉话:要求朝臣讲汉话,30岁以下严格执行;

改汉姓,定门第等级 :将鲜卑姓改为汉姓,按门第高低选拔人才。既肯定了汉族士族的法律地位,又为鲜卑贵族确认了士族的身份。

穿汉服:下令鲜卑贵族一律改穿汉装;

说汉话:要求朝臣讲汉话,30岁以下严格执行;

改汉姓,定门第等级 :将鲜卑姓改为汉姓,按门第高低选拔人才。既肯定了汉族士族的法律地位,又为鲜卑贵族确认了士族的身份。

通婚姻:提倡鲜卑人同汉人通婚;

改籍贯:凡迁到洛阳的鲜卑人一律以洛阳为原籍。

三、移风易俗

作用:

加快了民族融合步伐,促进了北魏社会的封建化,促进了经济繁荣和文化的发展。

①促进鲜卑人对汉族文化的认同;

②争取汉族地主的支持;

③推动了北魏政权向汉族王朝统治模式转化

特点:孝文帝主持,以学习汉文化为主要目的。

牧马(魏晋墓壁砖画)

牵羊的少数民族(魏晋墓壁砖画)

耕牛图(魏晋墓葬壁画)

扬场图(魏晋墓葬壁画)

生产方式农耕化

从魏晋墓葬的壁画中可以反映出当时鲜卑族的生产状况发生了怎样的改变?

材料:北魏的洛阳,城内有大市、小市、四通市,总称“洛阳三市”。市内有钟鼓,开市、散市都以击鼓为号。市内设有专门管理贸易和税收的官吏。全城居民中有上万户来自各地的商人,其中包括来自远方异国的商人。……北魏的许多贵族高官显宦也都经商。

孝文帝时铸造的铜钱——太和五铢

根据材料结合所学知识简要分析出现这一现象的原因。

北魏政府开明的商业政策;农业手工业的发展等

北魏商业和贸易繁荣;鲜卑族逐渐汉化。

这些材料可用来说明什么问题?

改革促进北魏经济的复苏和繁荣

大市

小市

四通市

鲜卑人乐俑

礼乐制度:是周代最早对“礼”(祭祀等仪式)和“乐”(伴随礼进行的乐舞)作出的规定制度, 是对宗法制和分封制的强调和固定。

从材料和图片中,你能得出什么认识?

社会制度封建化

南梁大臣陈庆之到了洛阳以后发出这样的感叹“自晋、宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原礼仪富盛人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。 ……”

——《洛阳伽蓝记》卷二

1.你觉得北魏洛阳什么景象让南梁大臣陈庆之感叹不已?

经济的恢复和发展繁荣;

文化和制度的封建化程度。

北魏政权的封建化

鲜卑族奴隶制统治模式向汉族封建制统治模式的转化。

注:士族制度是萌生于东汉,形成于汉魏之际的政治制度.

2.士族制度在洛阳的的盛行说明北魏统治模式发生怎样变化?

北魏鲜卑族人着装画像

生活方式汉族化

北魏孝文帝出行图

北魏人出行图

大同云冈石窟

洛阳龙门石窟

第3课

促进民族大融合

(改革的影响)

成功?

失败?

就北魏政权而言……

就北方各族而言……

就中国社会的发展而言……

探究一:北魏孝文帝改革的历史作用

1.促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展

2.接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化。

3.加速了北方各族封建化的进程,促进了民族大融合。为结束长期分裂重新走向统一奠定基础。

改革不加选择,全盘汉化,没有继承本民族优秀文化传统,导致日后北魏的衰落。

一.经济的复苏和繁荣

1.农业的发展:

(7)畜牧业:

品种、饲养、繁殖、兽医经验等丰富

(1)生产工具得改进 (2)耕作技术的提高

(3)兴修水利 (4)开垦荒地,粮食产量提高

(5)经济作物的种植 (6)人口增多;

发展的原因:

④各族人民辛勤劳动

①孝文帝改革中促进经济发展的措施的实施

②北魏时期铁 犁和牛耕的使用促进生产力的进步

③民族大融合的影响

一.经济的复苏和繁荣

1.农业的发展:

(7)畜牧业:

3、手工业:

品种、饲养、繁殖、兽医经验等丰富

(1)生产工具得改进 (2)耕作技术的提高

(3)兴修水利 (4)开垦荒地,粮食产量提高

(5)经济作物的种植 (6)人口增多;

(1)丝织业达魏晋以来最高水平

(2)制瓷业获很大发展,青瓷出现

4、商业的繁荣:

(1)洛阳市场繁荣,货源充足,交易活跃,商人实力雄厚

(2)重新铸造铜钱,货币贸易恢复;

(3)对外贸易长足发展

自晋、宋以来,号洛阳为荒土,此谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富胜,人物殷阜,目所不识,口不能传。北人安可不重? ——《洛阳伽蓝记》

繁荣的表现

(1)城东的 和城西的 是主要商业区。

(2)政府为 和 来的商人专门设立“ ”,以方便他们经商。

(3) 和 出售南北、西域和大秦的商品;南北互市,中外贸易不绝。

(4)成为全国的 中心,也是最大的 中心(超过平城和建康)和 城市。(地位)

小市

大市

中亚

大秦

四通市

大市

四通市

政治

商业

国际性商业

二.政权封建化的加速

1、尊儒崇经,兴办学校(文化)

2、恢复汉族礼乐制度(伦理道德)

3、采纳汉族封建统治制度(政治制度)

仿汉族官制、定律令、废酷刑

三、民族的交流与融合

1.对鲜卑:

2.对汉族:

生活习惯封建化

鲜卑优秀文化精华融入

鲜卑族学习汉族:

牧民变为农民,贵族转为地主;

生产、生活、习俗中原化。

生产特别畜牧业生产;

文学、生活融入鲜卑色彩。

3.意义:

缓和了民族矛盾

巩固了封建统治

促进了民族融合

为结束分裂走向统一奠定基础

1.特点:

是少数民族统治者自上而下推行的,措施全面的一次影响深远的封建化改革。

(少数民族政权封建化、经济农耕化、思想儒学化)

2.成功原因:

①顺应历史发展潮流(根本原因)

②内容全面,措施得力,符合统治者巩固统治的需要;

③冯太后的支持和孝文帝的胆略和卓识,冲破阻力,毅然改革

④符合民族融合的趋势和各族人民的愿望

探究二:北魏孝文帝改革的特点及成功原因

北魏建立

统一黄河流域

推动经济发展

阶级与民族矛盾日益尖锐

改革迫在眉睫

推行新制

迁都洛阳

移风易俗

冯太后与孝文帝锐意改革

推动经济发展

推动封建化

推动民族融合

单元小结

从孝文帝改革中得出什么启示

①历史发展离不开杰出人物的推动作用;

②任何改革都不是一帆风顺,都具有曲折性。

③改革有利于解决社会矛盾,是社会发展的强大动力;适应生产力发展需要、符合社会发展规律和顺应人民愿望的进步改革能推动社会的进步和发展。

④少数民族为中华民族的发展有着不可磨灭的功勋。

评价孝文帝改革应以是否顺应历史发展趋势,促进历史前进,是否有利于整个中华民族的进步为标准,而不能以某一少数民族的“衰亡”论道。

基于上述标准,北魏孝文帝改革,加强了北方民族大融合,拓跋族汇进了以汉族为主体的中华民族的整体中,这是历史的进步。

因此,孝文帝改革应该充分肯定,孝文帝也因此成为我国古代杰出的少数民族政治家、改革家。

文明冲突是文明发展演进的动力。历史上每一次文明冲突的结果往往是形成文明共存与进一步的融合,……文明共存是融合各种文明不同的特质,扬弃不合时宜的文明,形成多元化的新的文明体系。

——肖川

材料:北魏的洛阳,城内有大市、小市、四通市,总称“洛阳三市”。市内有钟鼓,开市、散市都以击鼓为号。市内设有专门管理贸易和税收的官吏。全城居民中有上万户来自各地的商人,其中包括来自远方异国的商人。……北魏的许多贵族高官显宦也都经商。

孝文帝时铸造的铜钱——太和五铢

根据材料结合所学知识简要分析出现这一现象的原因。

①北魏商业和贸易繁荣;

②鲜卑族逐渐汉化。

这些材料可用来说明什么问题?

①北魏政府开明的商业政策;

②农业手工业的发展等

③改革促进北魏经济的复苏和繁荣

大市

小市

四通市

北方民族融合

(1)民族融合含义

(2)原因

(3)融合的表现

文化的融合

共同的生活区域

共同语言

(4)融合实质:

少数民族封建化和社会进步的过程

封建化是指处于原始社会、奴隶社会阶段的少数民族向封建社会的过渡。包括政治、经济、文化、生活习惯等各方面。鲜卑政权的封建化主要指鲜卑统治者接受了汉族先进文化与制度。

四、原因

1、改革顺应生产力发展趋势

4、孝文帝的胆识和卓见,毅然改革

2、符合民族融合趋势和各族人民愿望

3、符合统治者巩固统治的需要

冯太后和孝文帝掀起的自上而下的维护北魏统治的封建化运动。

五、孝文帝改革的性质

(根本原因)

六、意义

经济复苏和繁荣

民族融合与交流

政权封建化加速

宗主督护制

十六国大动乱时期,留在北方地区的汉族世家大族与地方豪强通过作坞自保的方式而成为坞主或壁帅,他们拥有众多的宗族、部曲,修有坞壁,建有甲兵。依附其下的农民往往有数百家、上千家,乃至万家,均为他们的私家人口。这些豪强被称做宗主,依附于他们的各类农民则是宗主的包荫户。宗主与包荫户之间是一种主人与佃客的关系。

北魏统一之初,只是消灭了一些敌对政权,对这些遍地存在的宗主无法根除。为了稳定统治,便于征徭征税,于是就采取妥协政策,承认宗主对于包荫户的控制和奴役,并且以宗主对于包荫户的统治作为地方基层政权,以世家大族为宗主,督护百姓,于是形成“宗主督护制”。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件