人教版选修1第4单元:王安石变法 课件(76张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版选修1第4单元:王安石变法 课件(76张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-25 17:06:51 | ||

图片预览

文档简介

(共76张PPT)

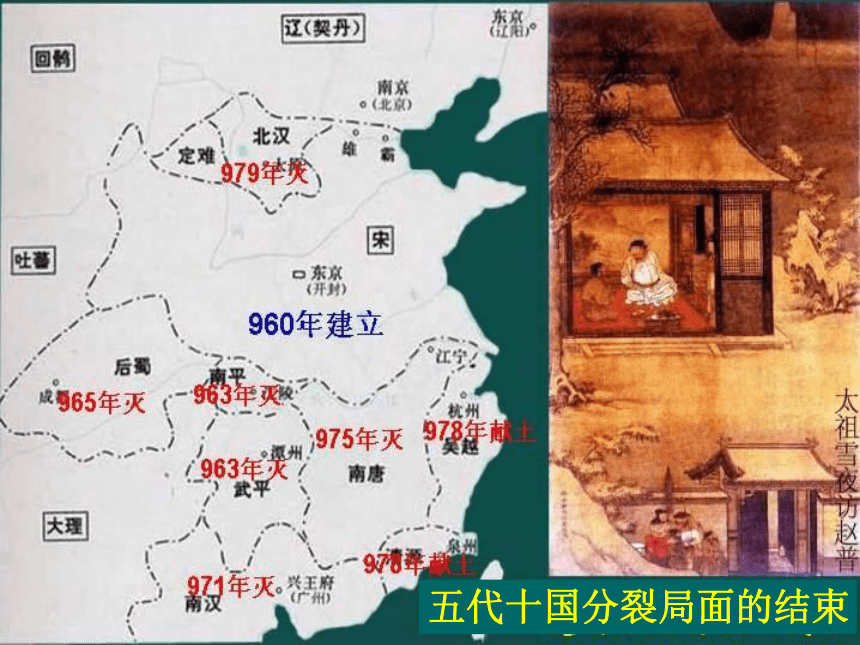

五代十国分裂局面的结束

五代十国形势图

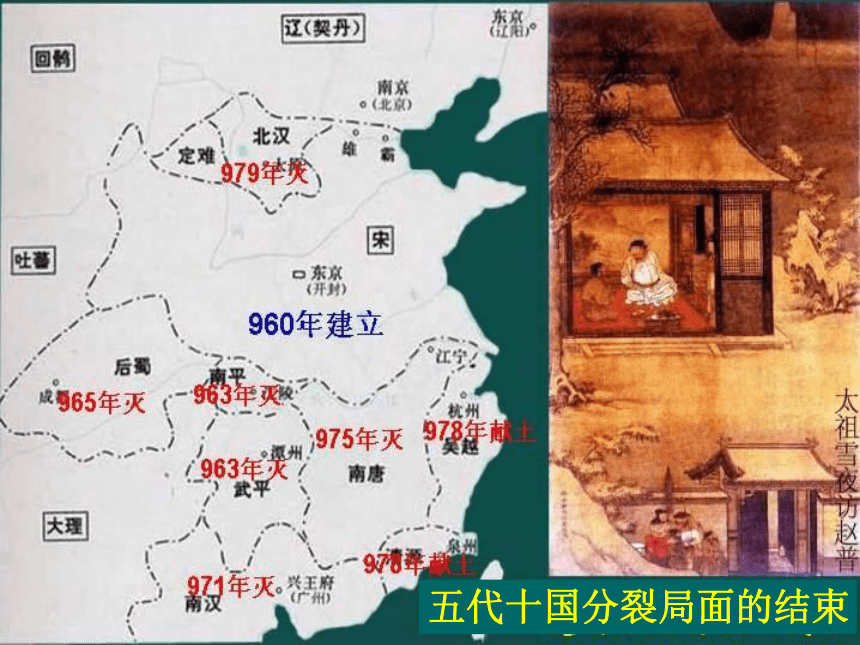

陈桥兵变

赵匡胤,涿州(今河北涿县)人。后周时任殿前都点检.960年,发动陈桥兵变,黄袍加身.国号“宋”,定都开封,年号建隆,史称宋太祖.

宋太祖(927---976)

第1课 社会危机四伏和庆历新政

(改革的背景)

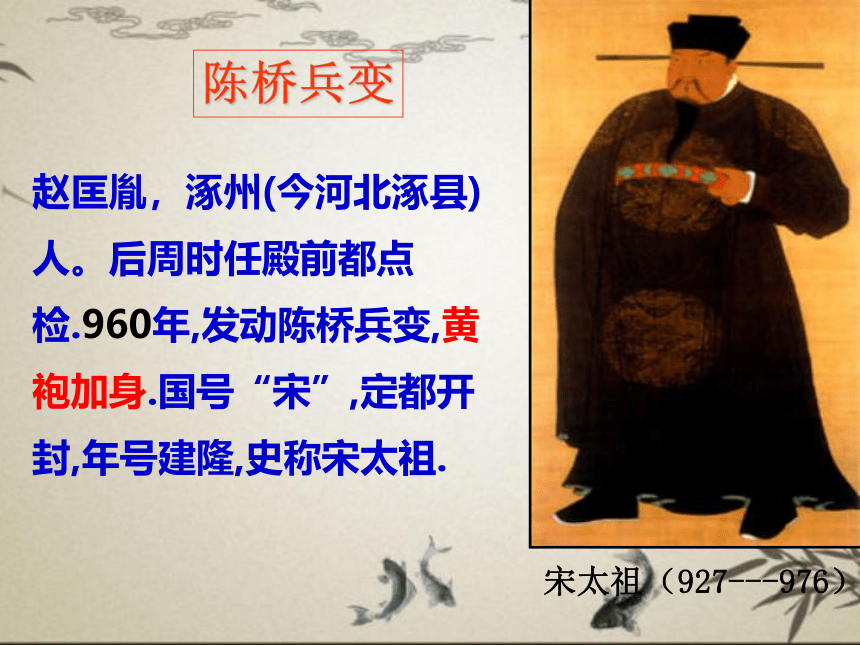

一、社会矛盾的日益激化

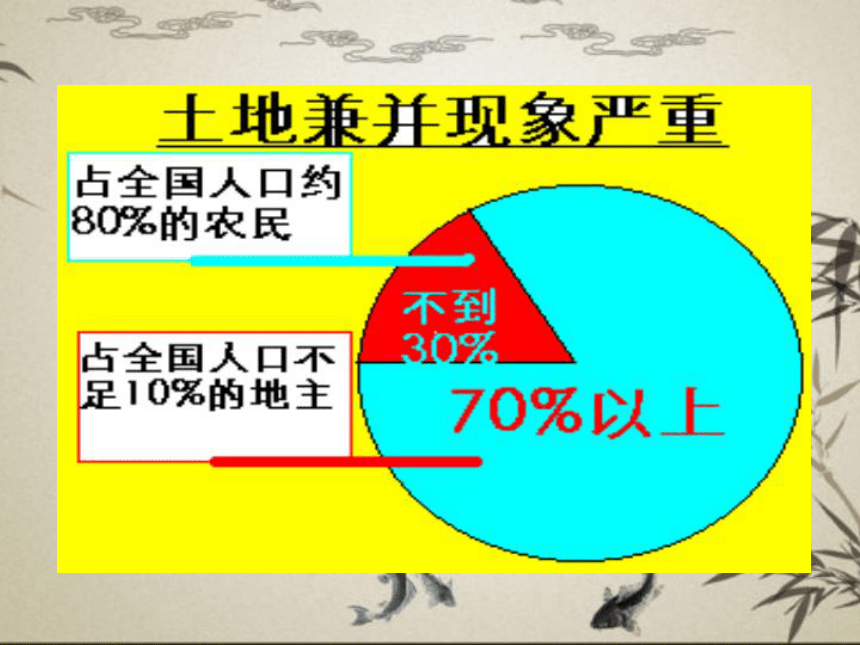

①阶级矛盾的尖锐。宋代不抑兼并;地租、高利贷和赋役负担繁重;战事连年不断;自然灾害频繁。

阶级矛盾激化的表现:

公元993年,王小波在青城(今四川都江堰西)起义,提出“均贫富”的主张,从者万余,占青城、彭山。不久,王小波牺牲,李顺继为首领。次年占成都,建大蜀政权,控制四川大部。

王小波、李顺起义虽然失败了,但是这次起义具有重要的意义。这次起义沉重打击了宋朝政府;第一次提出“均贫富”的口号;真宗咸平三年(1000年),王均的起义又爆发了。仁宗庆历年间,农民起义和兵变在各地相继爆发,正如欧阳修所说 “一年多于一年,一伙强于一伙”。

一、社会矛盾的日益激化

①阶级矛盾的尖锐。宋代不抑兼并;地租、高利贷和赋役负担繁重;战事连年不断;自然灾害频繁。

②民族矛盾的激化。辽、西夏与北宋战争不断(边患)。

③统治阶级内部的朋党之争。

民族矛盾的激化的表现:

宋太宗在灭北汉之后,曾经两度出动大军征辽,企图收回幽云十六州,可是都失败了。1040~1042年(康定元年到庆历二年),西夏皇帝元昊对宋发动多次大规模的军事进攻。

统治阶级内部矛盾 :

景祐三年(1036年),范仲淹上百官图讽刺宰相吕夷简任用亲信,又上书讥切时弊,希望宋仁宗不要一味信任吕夷简。为此,范仲淹被吕夷简指责为离间君臣、引用朋党,被罢官。从此朋党问题成了宋朝统治集团斗争的一个重要内容。在范仲淹遭受排斥时,有欧阳修、蔡襄等一批位居政要并以文学知名的人士支持他。当时尽管支持范仲淹的人都被罢官,但不断有人上疏要求复用范仲淹,反对用“朋党”的罪名堵塞言路。

二、积贫积弱局面的形成

北宋建国后采取哪些措施加强中央集权?产生了什么影响?

北宋建国后,冗兵、冗费和冗官局面是如何出现的?产生了什么影响?

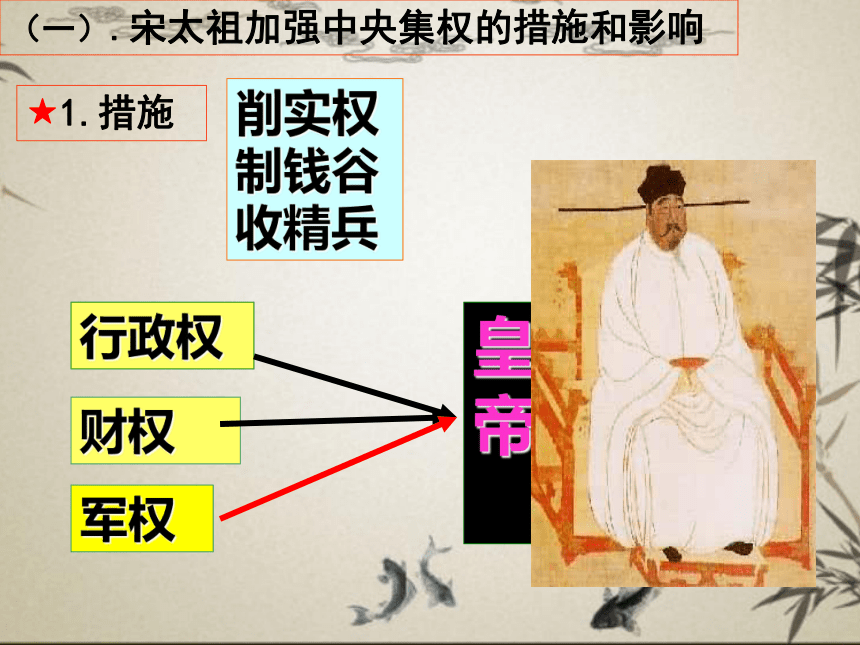

(一).宋太祖加强中央集权的措施和影响

?1.措施

史料:宋太祖问:“天下自唐以来,兵戈不息,苍生涂地,其故如何也?如吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道如何?”

赵普曰:“国家不安者,其故非也,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

行政权

财权

军权

皇 帝

削实权

制钱谷

收精兵

(一).宋太祖加强中央集权的措施和影响

?1.措施

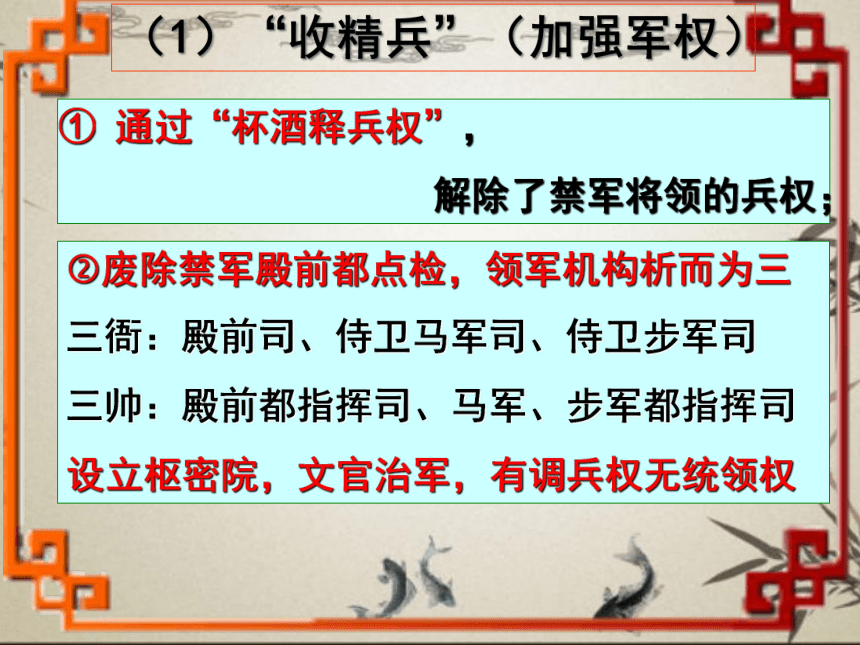

(1)“收精兵”(加强军权)

① 通过“杯酒释兵权”,

解除了禁军将领的兵权;

?废除禁军殿前都点检,领军机构析而为三

三衙:殿前司、侍卫马军司、侍卫步军司

三帅:殿前都指挥司、马军、步军都指挥司

设立枢密院,文官治军,有调兵权无统领权

(1)“收精兵”(加强军权)

? 实行更戍法: 规定禁军定期更换驻地,统兵将领不随军调动,以防止武将专权。造成“兵不识将,将不识兵”的局面。

? 实行“守内虚外”的政策:禁军有一半驻防在京师和其附近。

(2)“削实权”(集中行政权)

??在中央:进一步削弱相权,加强皇权。

A.增设参知政事为副相,分割宰相的行政权

B.设枢密使管理军事,分割宰相的军权

C.设三司使管财政收入,分割宰相的财政权

② 在地方上:知州由中央派遣文官担任,各州又设通判,加强了中央对地方的控制。

中央—路—州—县

A.通判负责监督知州,可直接向皇帝报告情况。

B.各州的公文必须由知州和通判联合署名才有效,使他们互相牵制。

(3)“制钱谷”(集中财权)

北宋设转运使一职,将地方赋税大部分运送中央。一方面消除地方割据的物质基础,另一方面使得中央掌控地方财权。

2.北宋初期加强中央集权的影响

利:加强了中央集权,改变了唐末五代以来藩镇割据的分裂局面

★弊:造成北宋积贫积弱的“三冗”局面,最终导致北宋内忧外患,政权动荡不安。

冗兵

冗官

冗费

(二)、财政危机——冗官、冗兵、冗费(三冗 )

问题探究1:

北宋中期的“三冗”现象分别是怎样形成的? “三冗”给北宋带来了什么后果?

原因

①加强集权,一职多官

②扩大科举取士人数

③恩荫赏赐

①政府将受灾流民编入军队

②为集中军权,

扩大禁军数量

③为对付辽、西夏大量屯兵

①冗兵、冗官

②大兴土木

③向辽、西夏交纳“岁币”

问题探究1:北宋中期的“三冗”现象分别是怎样形成的? “三冗”给北宋带来了什么后果?

后果

军队战斗力低;

军费负担沉重。

行政效率低下;

官俸负担沉重。

财政困难

积贫积弱

“冗兵” “冗官” “冗费”

(三)、“两积”问题

材料:今则西戎已叛,屡丧边兵;北虏愈强,且增岁币。国用殚竭,民力空虚,徭役日繁,率敛日重。官吏猥滥,不思澄汰;人民疾苦,未尝省察。百姓无告,朝廷不与为主,不使叛而为寇,复何为哉?……

——枢密副使富弼上疏

积贫积弱的原因分析:

①.积弱原因:为强化专制集权,集中行政权、集中财政权、集军权、更戍法,大力削弱武将的兵权,同时扩充军队数量,使得指挥效率和军队战斗力下降,行政效率低下、地方物质基础薄弱,在与辽、西夏的战争中败多胜少,出现积弱局面。

②.积贫原因:冗兵、冗官、冗费,导致财政入不敷出,国库空虚,出现积贫局面。

③.根本原因:强化专制集权制度,加强统治,但也存在弊端。

探究2:这么多的军队是不是意味着宋军的战斗力很强?如果不是那是什么原因?

积弱局面的形成:

①、大量募兵养兵——军队素质不高,战斗力低下

②、“守内虚外”;“更戍法”——对外战争的失利

——加剧了积贫积弱局面

探究3: 从真宗景德年间(1004)至英宗治平年间(1064),官员大量增加了的原因何在?如此巨多的官员将会带来怎样的影响?

造成行政效率低下,且政府财政不堪负荷

北宋加强中央集权的措施,虽然铲除了藩镇割据的基础,但却导致官僚机构的迅速膨胀。到北宋中期,各级官僚达到17000多人。这比实际所需人数多出两倍。庞大的官僚机构中,有时三五个人担任同一项官职,互相推卸责任,不干实事,行政效率很低。

呦?他怎么也当官了啊

北宋疆域图

契丹人的发型

1004年澶渊之盟

材料(按:以下为宋辽澶渊之盟盟约内容)

(一)宋辽维持旧疆,约为兄弟之国,辽主称宋真宗为兄,宋真宗称辽主为弟,并称萧太后为叔母;

(二)宋每年给辽国银十万两,绢二十五万匹,称为“岁币”;

(三)双方沿边州县各守边界,两边人户不得交侵……

澶渊之盟:1004澶渊之战,1005签约议和

内容:

①宋辽维持旧疆,约为兄弟之国,辽主称宋真宗为兄,宋真宗称辽主为弟,并称萧太后为叔母;

②宋每年给辽国银十万两,绢二十五万匹,称为“岁币”;

③双方沿边州县各守边界,两边人户不得交侵;

评价:

①对北宋是屈辱的和约,加重了北宋人民的负担和政府的财政困难。

②但它维持了宋辽长期的和平,促进了经济文化交流,促进了民族融合。

范仲淹(989—1052)

范仲淹的故乡——

苏州天平山

先天下之忧而忧

后天下之乐而乐

三、昙花一现的庆历新政(1043—1045)

在湖南岳阳,与滕王阁、黄鹤楼并称我国南方三大名楼。岳阳楼始建于唐代,主楼三层,高19.72米。因宋代范仲淹的《岳阳楼记》名传四方。有“洞庭天下水,岳阳天下楼”之誉。

岳 阳 楼

宋仁宗

2、目的:挽救统治

1、背景:社会矛盾激化,

积贫积弱严重

庆历新政(1043年)

3、结果:

触犯大官僚大地主的利益,遭到强烈反对,仅一年多就失败了

4、影响:王安石变法的前奏

5、措施:

改革文官升迁制

严格恩荫制

改革贡举制和考试内容

慎选地方官

减轻徭役、重视农桑等

核心—

整顿吏治

庆历新政失败的原因

①目标没成功实现(阶级矛盾仍尖锐、积贫积弱局面未改变)

②触犯大官僚大地主的利益→攻击

③措施“太猛”“更张无渐”

④思想动员不足,配套措施不到位(罢官无安置)

⑤农民无获明显好处

⑥没有找到积贫积弱的根本原因,没有涉及关键问题

影响改革成败的主要因素:

①是否顺应历史潮流,遵循社会发展规律;

②改革派与保守派力量强弱的对比;

③改革的措施、策略与用人等是否得当。

王安石改革的背景

(1)积贫积弱导致北宋中期的三大社会危机— —财政危机、边疆危机和政治危机

(3)王安石丰富的地方工作经验和“三不足” 的大无畏精神的影响。

“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。”

——必要性

(4)宋神宗继位,任用王安石为宰相,支持王安石推行变法。

(2)“庆历新政”的失败提供经验教训。

(5)变法目的:

富国强兵,挽救封建统治的危机。

钦宗

1125-27

徽宗

1100-25

哲宗

1085-00

仁宗

1022-63

英宗

1063-67

神宗

1067-85

真宗

997-1022

太祖

960-976

太宗

976-997

北宋的统治

第2课

王安石变法的主要内容

(改革的内容)

王安石(1021—1086),字介甫,号半山。江西临川人。22岁中进士后长期在地方任职,对百姓疾苦、社会弊病有较多了解,学问、道德、政绩俱获称颂。王安石个人强烈的社会责任感,为人刚正,意志坚强。至神宗即位,安石已是“独负天下大名三十余年”,大家都认为“介甫不起则已,起则太平可立致,生民必被其泽” 。

“三不足”精神——

“天变不足畏,

人言不足恤,

祖宗之法不足守”

王安石是中国十一世纪最伟大的政治改革家。是中国封建社会惟一不愿让人抬、不坐轿的宰相,拒奢华、拒纳妾的宰相,也是惟一死后无任何遗产的宰相,一个本来应该大写的儒者。

——列宁

王安石在任地方官时了解民间疾苦,体现他一定的才干。仁宗时他入朝主张变法,但未被接受。直到年轻的宋神宗即位后,1069年,宋神宗任用王安石为参知政事,主持变法。

王安石被启用原因:

①社会矛盾仍然尖锐;

②宋神宗希望改变积贫积弱局面,缓和矛盾,巩固统治;

③王安石上《言事书》,提出变法主张和设想;

《言事书》中“变革天下之弊法”

——王安石主张变法

“天变不足惧,人言不足恤,祖宗之法不足守。”

——王安石改革决心

“民不加赋而国用饶”

变法内容

1.富国(中心)

2.强兵

3.取士

1.富国

目的:解决财政危机, 改变积贫局面

政府有息贷款给农户

限制高利贷对农户的剥削,政府增收

政府鼓励兴修水利

促进农业生产

以钱代役(包括官僚地主)

保证农时,政府增收

设市易务,购滞短出(调整供求关系)

打破大商人对市场的垄断,稳定物价和市场,政府增收

丈量土地,按土地优劣收税

打击地主漏税行为政府增收。

设发运使,提供宫廷物资,

秉持“徙贵就贱,用近易远”

减少政府支出

措 施 内 容 作 用

青苗法

农田水利法

免役法

市易法

方田均税法

均输法

木兰陂

木兰陂位于福建莆田市,始建于北宋中期,是古代著名的水利工程。它不仅抵御海潮,同时又截住淡水河流 灌溉了大片农田。

目的:整顿、加强军队,改变积弱的局面。

鼓励农户代养官马

专门管理武器制造的机构

十家为一保,五保为一大保,十大保为一都保,两丁征一;农闲时练兵、生产,战时编入军队

2.强兵

淘汰老弱,精简裁并禁军;置专门军官训练(兵知其将,将练其兵)

提高了军队战斗力

加强对人民的控制;

减少国家军费开支

节省政府开支;

提高了马匹的质量

和增加了数量

武器产量增加,

质量也有改善

措 施 内 容 作 用

保甲法

保马法

将兵法

军器监

3.取士

①废明经设明法,专考律令、断案

②进士科以经义和策论为主

①变学制:太学三舍法(外—内—上)

②改革教材:撰注《三经新义》(礼、诗、书),作为学生必读教材。

③设专科学校:如武、医、律学等

①择优录用,打击恩荫制

②高级官员可以保任其子弟为官

①使太学成为支持变法的舆论阵地

②传播了革新思想

③有利于统一思想

④有利于培养实用人才

措 施 内 容 作 用

科举改革

整顿学校制度

惟才用人

青苗法

募役法

农田水利法

方田均税法

市易法

保马法

将兵法

纳钱代役

按地交税

政府低息贷款

兴修水利工程

农户养官马

政府收滞销货

武官专掌训兵

连连看

穿越时空 角色体验:假如你是北宋时期一个官僚地主、农民、士兵、读书人,王安石变法的哪些措施会影响到你?请你选择一个角色,设想当时的情境进行体验。

合作探究一

官僚地主

(1、2、3) 农民

(4、5) 士兵

(6) 读书人

(7、8)

假如你是个大地主或富商

变法的哪些内容与你有直接利益关系?

青苗法、免役法、市易法、均输法、方田均税法等。

假如你是个农民……

变法的哪些内容与你的利益有直接关系?

青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法、保马法

假如你正在部队服役……

变法的哪些内容会给你的军旅生涯带来变化?

将兵法、保甲法、保马法等。

联系实际,学习经义策论

假如你当时参加科举考试,怎样才能被“高校”录取?

第3课 王安石变法的历史作用 (改革的影响)

1)取得很大成就

一、变法的命运

一定程度上扭转了积贫、积弱局面

2)最终失败

标志:司马光上任宰相,新法相继被废除

保守派的反对

皇室成员的反对

改革派内部有蛀虫

宋神宗退让

⊙王安石变法期间,黄河流域发生蝗灾和旱灾,一些守旧官僚乘机大作文章。有个叫郑侠的小官,令人画了一幅“流民图”,描绘灾民的疾苦状况。他将这幅画呈送神宗,攻击新法造成民不聊生。朝廷的守旧官僚也群起诬蔑王安石。甚至太皇太后和皇太后,也哭着要求宋神宗废除新法。

司马光

史学界关于王安石变法的几种观点:

变法派所制定的一些政策法令及其实践,虽还远远谈不到解放生产力,但对当时生产力的发展总还是有一些帮助的,因而是发生了积极作用的.王安石既有军政韬略,又有施政才能,是一个卓越的政治家.

——邓广铭《北宋政治改革家王安石》

梁启超把青苗法和市易法看作近代“文明国家”的银行,

把免役法视作“与今世各文明国收所得税之法正同”,

还认为保甲法 “与今世所谓警察者正相类” ,“实国史上,世界史上最有名誉之社会变革”。

——梁启超《王荆公》

王安石是中国十一世纪著名的改革家。 ——列宁

一、变法的命运:曲折→废止

①保守派阻挠和破坏。

②宋神宗对变法的态度的变化:支持→动摇

③宋神宗死后,司马光任宰相,废除新法,变法失败。

④变法过程中因用人不当,出现危害百姓的现象。

材料阅读:

文彦博曰:“朝廷施为,务合人心,以静重为先……祖宗以来,法制未必皆不可行,但有废坠不举之处耳。”

上(宋神宗)曰:“三代圣王之法亦有弊,国家承平百年,安得不小有更张?”

王安石曰:“朝廷但求害民者去之,有何不可?万事颓堕如西晋之风,兹益乱也。”

文彦博:认为应以静重为先,不要轻易变革祖宗之法。

宋神宗:认识到祖宗之法也有弊端,允许小有改变。

王安石:坚决去除害民之法,否则有西晋灭亡之险。

二、历史作用

(一)积贫局面改善:

1.增加政府的财政收入,“积贫”局面有所改善;

2.限制大地主大商人大官僚的剥削,缓和阶级矛盾;

3.促进农业生产发展,农民得到一定的实惠;

4.弊端:出现危害百姓的现象,有些措施加重人民负担。

富国之法

(1)青苗法

目的:限制大地主和高利贷者对农民盘剥,增加财政收入,一定程度缓和了阶级矛盾

局限:地方官员强迫百姓向政府借贷,利息偏高,农民负担依然沉重;

(2)农田水利法

目的:通过“治水土”发展农业,增加社会财富

作用:利于灌溉防洪,耕地面积增加,增加税收,促进农业发展,对后世影响深远。

(3)免役法(募役法)——类似于唐朝时期的“庸”

目的:限制官僚地主特权、增加政府财政收入。

作用:增加政府收入,减轻农民徭役负担,保证农时。

局限性:后来免役钱强制征收,对贫困人家是沉重负担

(4)市易法

目的:限制大商人对市场控制,增加政府财政收入

作用:限制大商人对市场控制,稳定物价和促进商品交流,增加政府财政收入

(5)方田均税法

目的:限制大地主、大官僚隐瞒土地,逃避赋税

作用:增加政府收入,部分农民免除赋税,得到实惠。

(6)均输法

作用:使物资需求和供应得到很好配合,减轻纳税户的负担,政府的财政收入有所增加,还限制了富商大贾对市场的操纵和对民众的盘剥

二、历史作用

(一)积贫局面改善:

1.增加政府的财政收入,“积贫”局面有所改善;

2.限制大地主大商人大官僚的剥削,缓和阶级矛盾;

3.促进农业生产发展,农民得到一定的实惠;

4.弊端:出现危害百姓的现象,有些措施加重人民负担。

(二)积弱局面改善:

军队战斗力有明显提高,国力增强,积弱局面改观

加强了对人民控制,加强农村封建统治秩序,维护了社会治安;实现兵农合一,建立了全国性的军事储备,并节省训练费用

武器质量和产量都提高

马匹的质量和数量提高;政府节省了大量养马费用

一定程度上改变了兵将分离的局面,加强了军队战斗力

加强军队战斗力,节省了不少军费

强兵之法 作用

保甲法

设置军器监

保马法

将兵法

精简军队

(1)改革必然会遭到旧势力阻挠,不可能一帆风顺,要充分考虑到改革的复杂性和艰巨性。改革要有坚定的信念。

王安石变法的教训

(2)改革的措施要针对实际情况,行之有效,推行改革过程中要用人得当,还要循序渐进,不能操之过急。

失败的原因

①变法的指导思想上偏重于理财:部分措施如:均输法,用行政手段强制干预经济,违背经济发展的客观规律。

②用人不当和变法过于急进.

③宋神宗在变法后期的决心动摇:王安石被罢相,使保守派重新得势;

④新法的内容触犯了大地主大官僚的利益:限制了他们对农民的剥削,打击了他们的特权,遭到了他们的强烈反对.

青苗法

打击恩荫制

单元小结1:综合评价王安石变法

(1)性质:是统治阶级为解决社会危机,在不触动封建土地私有制的前提下,对生产关系进行局部调整,是社会改良性质的改革。

(2)进步性:

①变法措施的推行,增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

②促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

③王安石能够针对北宋统治的积弊大刀阔斧进行改革,这种勇于改革和敢于斗争的精神,值得肯定。王安石是古代杰出的政治家和改革家。

(3)局限性:

①变法以维护地主阶级统治为出发点,不可能从根本上摆脱封建统治危机。

②农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。

③其变法理念与措施脱离当时实际。变法过程由于用人不当,出现了危害百姓的现象。

单元小结2:从背景(政治经济形势)、目的、性质(实质)、动力(支持者)、阻力、对象(针对哪部分人的利益) 、个人命运及结局等方面比较商鞅变法和王安石变法的异同点。结合所学知识谈谈你对这两次改革成败的认识。

1.比较商鞅变法和王安石变法的异同

(1)相同点:

①直接目的:富国强兵

②形式:自上而下的改革,得到王权的支持;

③内容:都触动了旧势力的利益,遭到强烈反对

④范围:变法都对生产关系作了调整

⑤变法者个人的命运基本相同

(2)不同点:①背景:商-发生在新旧交替的社会大变革时期;王-发生在北宋中期统治危机四伏时期

②目的:商-废除旧制度建立新制度;王-挽救统治危机,局部调整生产关系

③性质:商-一场封建化运动;王-对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革

④结果:商-成功,对后世影响大;王-最终失败

2.对这两次改革成败的认识:

(1)改革是历史发展的要求和产物。要把各种改革放在特定历史环境中加以评价,分析当时历史条件与要求,以及这些改革在多大程度上适应或违背了这一历史要求,据此对改革作出基本的肯定或否定。

(2)改革是革除社会弊政,促进社会发展和国家强盛的重要手段,但不是所有的改革都能取得成功。

(3)改革的成败,不能看改革者个人的结局如何,关键要看其积极成果能否得以保留和维持。

(4)改革必然会遭到旧势力的阻挠,不可能一帆风顺,改革者要充分考虑到改革的复杂性和艰巨性,要有远见卓识和坚定的政治魄力。

(5)改革措施要针对实际情况,行之有效,改革过程中要注意用人。

单元小结3:衡量改革进步的标准

(1)改革是否顺应历史潮流;

(2)是否符合人民愿望;

(3)是否有利于生产力发展和社会进步。

单元小结4:改革成功的条件:时代背景、社会环境、最高权力与改革内容、政策策略与步骤、个人素质

(1)改革是否有利于生产力发展和社会进步;

(2)实事求是,符合本国国情;

(3)改革是否得到人民的支持,符合民生。

(4)要有强有力的领导,贯彻改革措施;

(5)改革要注重策略,措施合理,用人得当。

(6)改革不是一帆风顺的,改革者坚定地进行改革;

B

1.王安石变法措施中,兼有打击官僚贵族特权,增加政府收入和保障农民生产时间的是( )

A.青苗法 B.募役法

C.市易法 D.方田均税法

4.王安石变法的措施中最有利于农业生产可持续发展的是( )

A.农田水利法 B.方田均税法 C.募役法 D.青苗法

5.王安石变法所触及的主要矛盾是( )

A.地主阶级和农民阶级的矛盾???

B.封建国家和大地主阶级的矛盾

C.生产力和生产关系的矛盾?????

D.官僚地主和中小地主的矛盾

6.王安石变法中的青苗法、募役法和方田均税法在目的和作用上的相同之处有( )

①加强对人民的控制 ②限制了官僚地主的利益

③增加政府财政收入 ④减轻地主对农民的人身控制

A.①②③ B.②③④ C.③④ D.②③

A

B

D

2.王安石变法中,引起藏匿土地、逃避赋税之人最激烈反对的是( )

A.均输法 B.市易法

C.方田均税法 D.青苗法

C

3、王安石变法中,既有利于稳定物价和商品

交流,又使国家收入增加的措施是( )

A.青苗法 B.农田水利法

C.募役法 D.市易法

4、王安石变法所 触及的主要矛盾是:

A、地主阶级和农民阶级的矛盾???

B、封建国家和大地主阶级的矛盾

??? C、生产力和生产关系的矛盾?????

D、官僚地主和中小地主的矛盾

5. 王安石变法与庆历新政相比更侧重于

( )

A.增加政府财政收入

B.整顿吏治

C、加强中央集权

D.减轻农民的负担

A

6. 商鞅变法与王安石变法的相同点是()

A.都重农抑商、奖励军功

B.都触犯了大地主、大官僚的利益

C.都促进社会制度的改变

D.都以富国强兵为目的

D

D

7. 有人反对王安石变法中的某项法令,认为

它“将笼诸路杂货,买贱卖贵,渔夺商人毫末

之利”,该法令是( )

A.青苗法 B.均输法

C.免役法 D.市易法

8. 11世纪70年代前期,北宋某读书人不会碰到下列要求中的哪一种( )

A、《三经新义》是必读教材

B、备考时要记诵词句

C、科举考试的依据是改革派撰著的《三经新义》

D、进士科专考经义

B

9.

材料一: 以诗赋记诵求天下之士,而无学校养成之法;以科名资历叙朝廷之位,而无官司课试之方。

——王安石《本朝百年无事札子》

(1)据材料一,概括说明当时北宋在人才选用上存在

哪些弊端。(4分)

弊端:人才选拔重诗赋记诵;

官吏任用重科名资历。

材料二 苟不可以为天下国家之用,则不教也;苟可以为天下国家之用者,则无不在于学。

——王安石《上仁宗皇帝官言事书》

教育思想:注重实用

措施:改革科举考试内容,注重经义策论

废明经设明法,专考律令、断案

(2)材料二体现了王安石怎样的教育思想?在这一思想

指导下,王安石是如何改革科举考试的?(6分)

10.(10分)

材料一:今介甫为政……士吏兵农工商僧道无一人得袭

故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居……

——司马光《家传集》

材料二:司马光:“治天下譬如居室,敝则修之,非大

坏则不更造也。

——《宋史》

材料三:宋太傅荆国王文公安石,适应于时代之。其良

法美意往往传诸今日莫之能废……

——梁启超《王安石评传》

(1)王安石针对“士、兵、农、商”的改革措施有哪些(每项各举一条)?(4分)

士:改革科举制度。

农:青苗法,募役法,农田水利法,方田均税法。

兵:将兵法,保甲法,保马法。

商:市易法,均输法。

(2)结合王安石变法的相关知识,谈谈你对材料二、三中“非大坏则不更造”和“适应于时代”的理解。(6分)

“非大坏则不更造”:指司马光反对王安石变法,维护旧制。

“适应于时代”:指梁启超肯定王安石变法,主张中国进行维新变法。

五代十国分裂局面的结束

五代十国形势图

陈桥兵变

赵匡胤,涿州(今河北涿县)人。后周时任殿前都点检.960年,发动陈桥兵变,黄袍加身.国号“宋”,定都开封,年号建隆,史称宋太祖.

宋太祖(927---976)

第1课 社会危机四伏和庆历新政

(改革的背景)

一、社会矛盾的日益激化

①阶级矛盾的尖锐。宋代不抑兼并;地租、高利贷和赋役负担繁重;战事连年不断;自然灾害频繁。

阶级矛盾激化的表现:

公元993年,王小波在青城(今四川都江堰西)起义,提出“均贫富”的主张,从者万余,占青城、彭山。不久,王小波牺牲,李顺继为首领。次年占成都,建大蜀政权,控制四川大部。

王小波、李顺起义虽然失败了,但是这次起义具有重要的意义。这次起义沉重打击了宋朝政府;第一次提出“均贫富”的口号;真宗咸平三年(1000年),王均的起义又爆发了。仁宗庆历年间,农民起义和兵变在各地相继爆发,正如欧阳修所说 “一年多于一年,一伙强于一伙”。

一、社会矛盾的日益激化

①阶级矛盾的尖锐。宋代不抑兼并;地租、高利贷和赋役负担繁重;战事连年不断;自然灾害频繁。

②民族矛盾的激化。辽、西夏与北宋战争不断(边患)。

③统治阶级内部的朋党之争。

民族矛盾的激化的表现:

宋太宗在灭北汉之后,曾经两度出动大军征辽,企图收回幽云十六州,可是都失败了。1040~1042年(康定元年到庆历二年),西夏皇帝元昊对宋发动多次大规模的军事进攻。

统治阶级内部矛盾 :

景祐三年(1036年),范仲淹上百官图讽刺宰相吕夷简任用亲信,又上书讥切时弊,希望宋仁宗不要一味信任吕夷简。为此,范仲淹被吕夷简指责为离间君臣、引用朋党,被罢官。从此朋党问题成了宋朝统治集团斗争的一个重要内容。在范仲淹遭受排斥时,有欧阳修、蔡襄等一批位居政要并以文学知名的人士支持他。当时尽管支持范仲淹的人都被罢官,但不断有人上疏要求复用范仲淹,反对用“朋党”的罪名堵塞言路。

二、积贫积弱局面的形成

北宋建国后采取哪些措施加强中央集权?产生了什么影响?

北宋建国后,冗兵、冗费和冗官局面是如何出现的?产生了什么影响?

(一).宋太祖加强中央集权的措施和影响

?1.措施

史料:宋太祖问:“天下自唐以来,兵戈不息,苍生涂地,其故如何也?如吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道如何?”

赵普曰:“国家不安者,其故非也,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

行政权

财权

军权

皇 帝

削实权

制钱谷

收精兵

(一).宋太祖加强中央集权的措施和影响

?1.措施

(1)“收精兵”(加强军权)

① 通过“杯酒释兵权”,

解除了禁军将领的兵权;

?废除禁军殿前都点检,领军机构析而为三

三衙:殿前司、侍卫马军司、侍卫步军司

三帅:殿前都指挥司、马军、步军都指挥司

设立枢密院,文官治军,有调兵权无统领权

(1)“收精兵”(加强军权)

? 实行更戍法: 规定禁军定期更换驻地,统兵将领不随军调动,以防止武将专权。造成“兵不识将,将不识兵”的局面。

? 实行“守内虚外”的政策:禁军有一半驻防在京师和其附近。

(2)“削实权”(集中行政权)

??在中央:进一步削弱相权,加强皇权。

A.增设参知政事为副相,分割宰相的行政权

B.设枢密使管理军事,分割宰相的军权

C.设三司使管财政收入,分割宰相的财政权

② 在地方上:知州由中央派遣文官担任,各州又设通判,加强了中央对地方的控制。

中央—路—州—县

A.通判负责监督知州,可直接向皇帝报告情况。

B.各州的公文必须由知州和通判联合署名才有效,使他们互相牵制。

(3)“制钱谷”(集中财权)

北宋设转运使一职,将地方赋税大部分运送中央。一方面消除地方割据的物质基础,另一方面使得中央掌控地方财权。

2.北宋初期加强中央集权的影响

利:加强了中央集权,改变了唐末五代以来藩镇割据的分裂局面

★弊:造成北宋积贫积弱的“三冗”局面,最终导致北宋内忧外患,政权动荡不安。

冗兵

冗官

冗费

(二)、财政危机——冗官、冗兵、冗费(三冗 )

问题探究1:

北宋中期的“三冗”现象分别是怎样形成的? “三冗”给北宋带来了什么后果?

原因

①加强集权,一职多官

②扩大科举取士人数

③恩荫赏赐

①政府将受灾流民编入军队

②为集中军权,

扩大禁军数量

③为对付辽、西夏大量屯兵

①冗兵、冗官

②大兴土木

③向辽、西夏交纳“岁币”

问题探究1:北宋中期的“三冗”现象分别是怎样形成的? “三冗”给北宋带来了什么后果?

后果

军队战斗力低;

军费负担沉重。

行政效率低下;

官俸负担沉重。

财政困难

积贫积弱

“冗兵” “冗官” “冗费”

(三)、“两积”问题

材料:今则西戎已叛,屡丧边兵;北虏愈强,且增岁币。国用殚竭,民力空虚,徭役日繁,率敛日重。官吏猥滥,不思澄汰;人民疾苦,未尝省察。百姓无告,朝廷不与为主,不使叛而为寇,复何为哉?……

——枢密副使富弼上疏

积贫积弱的原因分析:

①.积弱原因:为强化专制集权,集中行政权、集中财政权、集军权、更戍法,大力削弱武将的兵权,同时扩充军队数量,使得指挥效率和军队战斗力下降,行政效率低下、地方物质基础薄弱,在与辽、西夏的战争中败多胜少,出现积弱局面。

②.积贫原因:冗兵、冗官、冗费,导致财政入不敷出,国库空虚,出现积贫局面。

③.根本原因:强化专制集权制度,加强统治,但也存在弊端。

探究2:这么多的军队是不是意味着宋军的战斗力很强?如果不是那是什么原因?

积弱局面的形成:

①、大量募兵养兵——军队素质不高,战斗力低下

②、“守内虚外”;“更戍法”——对外战争的失利

——加剧了积贫积弱局面

探究3: 从真宗景德年间(1004)至英宗治平年间(1064),官员大量增加了的原因何在?如此巨多的官员将会带来怎样的影响?

造成行政效率低下,且政府财政不堪负荷

北宋加强中央集权的措施,虽然铲除了藩镇割据的基础,但却导致官僚机构的迅速膨胀。到北宋中期,各级官僚达到17000多人。这比实际所需人数多出两倍。庞大的官僚机构中,有时三五个人担任同一项官职,互相推卸责任,不干实事,行政效率很低。

呦?他怎么也当官了啊

北宋疆域图

契丹人的发型

1004年澶渊之盟

材料(按:以下为宋辽澶渊之盟盟约内容)

(一)宋辽维持旧疆,约为兄弟之国,辽主称宋真宗为兄,宋真宗称辽主为弟,并称萧太后为叔母;

(二)宋每年给辽国银十万两,绢二十五万匹,称为“岁币”;

(三)双方沿边州县各守边界,两边人户不得交侵……

澶渊之盟:1004澶渊之战,1005签约议和

内容:

①宋辽维持旧疆,约为兄弟之国,辽主称宋真宗为兄,宋真宗称辽主为弟,并称萧太后为叔母;

②宋每年给辽国银十万两,绢二十五万匹,称为“岁币”;

③双方沿边州县各守边界,两边人户不得交侵;

评价:

①对北宋是屈辱的和约,加重了北宋人民的负担和政府的财政困难。

②但它维持了宋辽长期的和平,促进了经济文化交流,促进了民族融合。

范仲淹(989—1052)

范仲淹的故乡——

苏州天平山

先天下之忧而忧

后天下之乐而乐

三、昙花一现的庆历新政(1043—1045)

在湖南岳阳,与滕王阁、黄鹤楼并称我国南方三大名楼。岳阳楼始建于唐代,主楼三层,高19.72米。因宋代范仲淹的《岳阳楼记》名传四方。有“洞庭天下水,岳阳天下楼”之誉。

岳 阳 楼

宋仁宗

2、目的:挽救统治

1、背景:社会矛盾激化,

积贫积弱严重

庆历新政(1043年)

3、结果:

触犯大官僚大地主的利益,遭到强烈反对,仅一年多就失败了

4、影响:王安石变法的前奏

5、措施:

改革文官升迁制

严格恩荫制

改革贡举制和考试内容

慎选地方官

减轻徭役、重视农桑等

核心—

整顿吏治

庆历新政失败的原因

①目标没成功实现(阶级矛盾仍尖锐、积贫积弱局面未改变)

②触犯大官僚大地主的利益→攻击

③措施“太猛”“更张无渐”

④思想动员不足,配套措施不到位(罢官无安置)

⑤农民无获明显好处

⑥没有找到积贫积弱的根本原因,没有涉及关键问题

影响改革成败的主要因素:

①是否顺应历史潮流,遵循社会发展规律;

②改革派与保守派力量强弱的对比;

③改革的措施、策略与用人等是否得当。

王安石改革的背景

(1)积贫积弱导致北宋中期的三大社会危机— —财政危机、边疆危机和政治危机

(3)王安石丰富的地方工作经验和“三不足” 的大无畏精神的影响。

“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。”

——必要性

(4)宋神宗继位,任用王安石为宰相,支持王安石推行变法。

(2)“庆历新政”的失败提供经验教训。

(5)变法目的:

富国强兵,挽救封建统治的危机。

钦宗

1125-27

徽宗

1100-25

哲宗

1085-00

仁宗

1022-63

英宗

1063-67

神宗

1067-85

真宗

997-1022

太祖

960-976

太宗

976-997

北宋的统治

第2课

王安石变法的主要内容

(改革的内容)

王安石(1021—1086),字介甫,号半山。江西临川人。22岁中进士后长期在地方任职,对百姓疾苦、社会弊病有较多了解,学问、道德、政绩俱获称颂。王安石个人强烈的社会责任感,为人刚正,意志坚强。至神宗即位,安石已是“独负天下大名三十余年”,大家都认为“介甫不起则已,起则太平可立致,生民必被其泽” 。

“三不足”精神——

“天变不足畏,

人言不足恤,

祖宗之法不足守”

王安石是中国十一世纪最伟大的政治改革家。是中国封建社会惟一不愿让人抬、不坐轿的宰相,拒奢华、拒纳妾的宰相,也是惟一死后无任何遗产的宰相,一个本来应该大写的儒者。

——列宁

王安石在任地方官时了解民间疾苦,体现他一定的才干。仁宗时他入朝主张变法,但未被接受。直到年轻的宋神宗即位后,1069年,宋神宗任用王安石为参知政事,主持变法。

王安石被启用原因:

①社会矛盾仍然尖锐;

②宋神宗希望改变积贫积弱局面,缓和矛盾,巩固统治;

③王安石上《言事书》,提出变法主张和设想;

《言事书》中“变革天下之弊法”

——王安石主张变法

“天变不足惧,人言不足恤,祖宗之法不足守。”

——王安石改革决心

“民不加赋而国用饶”

变法内容

1.富国(中心)

2.强兵

3.取士

1.富国

目的:解决财政危机, 改变积贫局面

政府有息贷款给农户

限制高利贷对农户的剥削,政府增收

政府鼓励兴修水利

促进农业生产

以钱代役(包括官僚地主)

保证农时,政府增收

设市易务,购滞短出(调整供求关系)

打破大商人对市场的垄断,稳定物价和市场,政府增收

丈量土地,按土地优劣收税

打击地主漏税行为政府增收。

设发运使,提供宫廷物资,

秉持“徙贵就贱,用近易远”

减少政府支出

措 施 内 容 作 用

青苗法

农田水利法

免役法

市易法

方田均税法

均输法

木兰陂

木兰陂位于福建莆田市,始建于北宋中期,是古代著名的水利工程。它不仅抵御海潮,同时又截住淡水河流 灌溉了大片农田。

目的:整顿、加强军队,改变积弱的局面。

鼓励农户代养官马

专门管理武器制造的机构

十家为一保,五保为一大保,十大保为一都保,两丁征一;农闲时练兵、生产,战时编入军队

2.强兵

淘汰老弱,精简裁并禁军;置专门军官训练(兵知其将,将练其兵)

提高了军队战斗力

加强对人民的控制;

减少国家军费开支

节省政府开支;

提高了马匹的质量

和增加了数量

武器产量增加,

质量也有改善

措 施 内 容 作 用

保甲法

保马法

将兵法

军器监

3.取士

①废明经设明法,专考律令、断案

②进士科以经义和策论为主

①变学制:太学三舍法(外—内—上)

②改革教材:撰注《三经新义》(礼、诗、书),作为学生必读教材。

③设专科学校:如武、医、律学等

①择优录用,打击恩荫制

②高级官员可以保任其子弟为官

①使太学成为支持变法的舆论阵地

②传播了革新思想

③有利于统一思想

④有利于培养实用人才

措 施 内 容 作 用

科举改革

整顿学校制度

惟才用人

青苗法

募役法

农田水利法

方田均税法

市易法

保马法

将兵法

纳钱代役

按地交税

政府低息贷款

兴修水利工程

农户养官马

政府收滞销货

武官专掌训兵

连连看

穿越时空 角色体验:假如你是北宋时期一个官僚地主、农民、士兵、读书人,王安石变法的哪些措施会影响到你?请你选择一个角色,设想当时的情境进行体验。

合作探究一

官僚地主

(1、2、3) 农民

(4、5) 士兵

(6) 读书人

(7、8)

假如你是个大地主或富商

变法的哪些内容与你有直接利益关系?

青苗法、免役法、市易法、均输法、方田均税法等。

假如你是个农民……

变法的哪些内容与你的利益有直接关系?

青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法、保马法

假如你正在部队服役……

变法的哪些内容会给你的军旅生涯带来变化?

将兵法、保甲法、保马法等。

联系实际,学习经义策论

假如你当时参加科举考试,怎样才能被“高校”录取?

第3课 王安石变法的历史作用 (改革的影响)

1)取得很大成就

一、变法的命运

一定程度上扭转了积贫、积弱局面

2)最终失败

标志:司马光上任宰相,新法相继被废除

保守派的反对

皇室成员的反对

改革派内部有蛀虫

宋神宗退让

⊙王安石变法期间,黄河流域发生蝗灾和旱灾,一些守旧官僚乘机大作文章。有个叫郑侠的小官,令人画了一幅“流民图”,描绘灾民的疾苦状况。他将这幅画呈送神宗,攻击新法造成民不聊生。朝廷的守旧官僚也群起诬蔑王安石。甚至太皇太后和皇太后,也哭着要求宋神宗废除新法。

司马光

史学界关于王安石变法的几种观点:

变法派所制定的一些政策法令及其实践,虽还远远谈不到解放生产力,但对当时生产力的发展总还是有一些帮助的,因而是发生了积极作用的.王安石既有军政韬略,又有施政才能,是一个卓越的政治家.

——邓广铭《北宋政治改革家王安石》

梁启超把青苗法和市易法看作近代“文明国家”的银行,

把免役法视作“与今世各文明国收所得税之法正同”,

还认为保甲法 “与今世所谓警察者正相类” ,“实国史上,世界史上最有名誉之社会变革”。

——梁启超《王荆公》

王安石是中国十一世纪著名的改革家。 ——列宁

一、变法的命运:曲折→废止

①保守派阻挠和破坏。

②宋神宗对变法的态度的变化:支持→动摇

③宋神宗死后,司马光任宰相,废除新法,变法失败。

④变法过程中因用人不当,出现危害百姓的现象。

材料阅读:

文彦博曰:“朝廷施为,务合人心,以静重为先……祖宗以来,法制未必皆不可行,但有废坠不举之处耳。”

上(宋神宗)曰:“三代圣王之法亦有弊,国家承平百年,安得不小有更张?”

王安石曰:“朝廷但求害民者去之,有何不可?万事颓堕如西晋之风,兹益乱也。”

文彦博:认为应以静重为先,不要轻易变革祖宗之法。

宋神宗:认识到祖宗之法也有弊端,允许小有改变。

王安石:坚决去除害民之法,否则有西晋灭亡之险。

二、历史作用

(一)积贫局面改善:

1.增加政府的财政收入,“积贫”局面有所改善;

2.限制大地主大商人大官僚的剥削,缓和阶级矛盾;

3.促进农业生产发展,农民得到一定的实惠;

4.弊端:出现危害百姓的现象,有些措施加重人民负担。

富国之法

(1)青苗法

目的:限制大地主和高利贷者对农民盘剥,增加财政收入,一定程度缓和了阶级矛盾

局限:地方官员强迫百姓向政府借贷,利息偏高,农民负担依然沉重;

(2)农田水利法

目的:通过“治水土”发展农业,增加社会财富

作用:利于灌溉防洪,耕地面积增加,增加税收,促进农业发展,对后世影响深远。

(3)免役法(募役法)——类似于唐朝时期的“庸”

目的:限制官僚地主特权、增加政府财政收入。

作用:增加政府收入,减轻农民徭役负担,保证农时。

局限性:后来免役钱强制征收,对贫困人家是沉重负担

(4)市易法

目的:限制大商人对市场控制,增加政府财政收入

作用:限制大商人对市场控制,稳定物价和促进商品交流,增加政府财政收入

(5)方田均税法

目的:限制大地主、大官僚隐瞒土地,逃避赋税

作用:增加政府收入,部分农民免除赋税,得到实惠。

(6)均输法

作用:使物资需求和供应得到很好配合,减轻纳税户的负担,政府的财政收入有所增加,还限制了富商大贾对市场的操纵和对民众的盘剥

二、历史作用

(一)积贫局面改善:

1.增加政府的财政收入,“积贫”局面有所改善;

2.限制大地主大商人大官僚的剥削,缓和阶级矛盾;

3.促进农业生产发展,农民得到一定的实惠;

4.弊端:出现危害百姓的现象,有些措施加重人民负担。

(二)积弱局面改善:

军队战斗力有明显提高,国力增强,积弱局面改观

加强了对人民控制,加强农村封建统治秩序,维护了社会治安;实现兵农合一,建立了全国性的军事储备,并节省训练费用

武器质量和产量都提高

马匹的质量和数量提高;政府节省了大量养马费用

一定程度上改变了兵将分离的局面,加强了军队战斗力

加强军队战斗力,节省了不少军费

强兵之法 作用

保甲法

设置军器监

保马法

将兵法

精简军队

(1)改革必然会遭到旧势力阻挠,不可能一帆风顺,要充分考虑到改革的复杂性和艰巨性。改革要有坚定的信念。

王安石变法的教训

(2)改革的措施要针对实际情况,行之有效,推行改革过程中要用人得当,还要循序渐进,不能操之过急。

失败的原因

①变法的指导思想上偏重于理财:部分措施如:均输法,用行政手段强制干预经济,违背经济发展的客观规律。

②用人不当和变法过于急进.

③宋神宗在变法后期的决心动摇:王安石被罢相,使保守派重新得势;

④新法的内容触犯了大地主大官僚的利益:限制了他们对农民的剥削,打击了他们的特权,遭到了他们的强烈反对.

青苗法

打击恩荫制

单元小结1:综合评价王安石变法

(1)性质:是统治阶级为解决社会危机,在不触动封建土地私有制的前提下,对生产关系进行局部调整,是社会改良性质的改革。

(2)进步性:

①变法措施的推行,增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

②促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

③王安石能够针对北宋统治的积弊大刀阔斧进行改革,这种勇于改革和敢于斗争的精神,值得肯定。王安石是古代杰出的政治家和改革家。

(3)局限性:

①变法以维护地主阶级统治为出发点,不可能从根本上摆脱封建统治危机。

②农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。

③其变法理念与措施脱离当时实际。变法过程由于用人不当,出现了危害百姓的现象。

单元小结2:从背景(政治经济形势)、目的、性质(实质)、动力(支持者)、阻力、对象(针对哪部分人的利益) 、个人命运及结局等方面比较商鞅变法和王安石变法的异同点。结合所学知识谈谈你对这两次改革成败的认识。

1.比较商鞅变法和王安石变法的异同

(1)相同点:

①直接目的:富国强兵

②形式:自上而下的改革,得到王权的支持;

③内容:都触动了旧势力的利益,遭到强烈反对

④范围:变法都对生产关系作了调整

⑤变法者个人的命运基本相同

(2)不同点:①背景:商-发生在新旧交替的社会大变革时期;王-发生在北宋中期统治危机四伏时期

②目的:商-废除旧制度建立新制度;王-挽救统治危机,局部调整生产关系

③性质:商-一场封建化运动;王-对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革

④结果:商-成功,对后世影响大;王-最终失败

2.对这两次改革成败的认识:

(1)改革是历史发展的要求和产物。要把各种改革放在特定历史环境中加以评价,分析当时历史条件与要求,以及这些改革在多大程度上适应或违背了这一历史要求,据此对改革作出基本的肯定或否定。

(2)改革是革除社会弊政,促进社会发展和国家强盛的重要手段,但不是所有的改革都能取得成功。

(3)改革的成败,不能看改革者个人的结局如何,关键要看其积极成果能否得以保留和维持。

(4)改革必然会遭到旧势力的阻挠,不可能一帆风顺,改革者要充分考虑到改革的复杂性和艰巨性,要有远见卓识和坚定的政治魄力。

(5)改革措施要针对实际情况,行之有效,改革过程中要注意用人。

单元小结3:衡量改革进步的标准

(1)改革是否顺应历史潮流;

(2)是否符合人民愿望;

(3)是否有利于生产力发展和社会进步。

单元小结4:改革成功的条件:时代背景、社会环境、最高权力与改革内容、政策策略与步骤、个人素质

(1)改革是否有利于生产力发展和社会进步;

(2)实事求是,符合本国国情;

(3)改革是否得到人民的支持,符合民生。

(4)要有强有力的领导,贯彻改革措施;

(5)改革要注重策略,措施合理,用人得当。

(6)改革不是一帆风顺的,改革者坚定地进行改革;

B

1.王安石变法措施中,兼有打击官僚贵族特权,增加政府收入和保障农民生产时间的是( )

A.青苗法 B.募役法

C.市易法 D.方田均税法

4.王安石变法的措施中最有利于农业生产可持续发展的是( )

A.农田水利法 B.方田均税法 C.募役法 D.青苗法

5.王安石变法所触及的主要矛盾是( )

A.地主阶级和农民阶级的矛盾???

B.封建国家和大地主阶级的矛盾

C.生产力和生产关系的矛盾?????

D.官僚地主和中小地主的矛盾

6.王安石变法中的青苗法、募役法和方田均税法在目的和作用上的相同之处有( )

①加强对人民的控制 ②限制了官僚地主的利益

③增加政府财政收入 ④减轻地主对农民的人身控制

A.①②③ B.②③④ C.③④ D.②③

A

B

D

2.王安石变法中,引起藏匿土地、逃避赋税之人最激烈反对的是( )

A.均输法 B.市易法

C.方田均税法 D.青苗法

C

3、王安石变法中,既有利于稳定物价和商品

交流,又使国家收入增加的措施是( )

A.青苗法 B.农田水利法

C.募役法 D.市易法

4、王安石变法所 触及的主要矛盾是:

A、地主阶级和农民阶级的矛盾???

B、封建国家和大地主阶级的矛盾

??? C、生产力和生产关系的矛盾?????

D、官僚地主和中小地主的矛盾

5. 王安石变法与庆历新政相比更侧重于

( )

A.增加政府财政收入

B.整顿吏治

C、加强中央集权

D.减轻农民的负担

A

6. 商鞅变法与王安石变法的相同点是()

A.都重农抑商、奖励军功

B.都触犯了大地主、大官僚的利益

C.都促进社会制度的改变

D.都以富国强兵为目的

D

D

7. 有人反对王安石变法中的某项法令,认为

它“将笼诸路杂货,买贱卖贵,渔夺商人毫末

之利”,该法令是( )

A.青苗法 B.均输法

C.免役法 D.市易法

8. 11世纪70年代前期,北宋某读书人不会碰到下列要求中的哪一种( )

A、《三经新义》是必读教材

B、备考时要记诵词句

C、科举考试的依据是改革派撰著的《三经新义》

D、进士科专考经义

B

9.

材料一: 以诗赋记诵求天下之士,而无学校养成之法;以科名资历叙朝廷之位,而无官司课试之方。

——王安石《本朝百年无事札子》

(1)据材料一,概括说明当时北宋在人才选用上存在

哪些弊端。(4分)

弊端:人才选拔重诗赋记诵;

官吏任用重科名资历。

材料二 苟不可以为天下国家之用,则不教也;苟可以为天下国家之用者,则无不在于学。

——王安石《上仁宗皇帝官言事书》

教育思想:注重实用

措施:改革科举考试内容,注重经义策论

废明经设明法,专考律令、断案

(2)材料二体现了王安石怎样的教育思想?在这一思想

指导下,王安石是如何改革科举考试的?(6分)

10.(10分)

材料一:今介甫为政……士吏兵农工商僧道无一人得袭

故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居……

——司马光《家传集》

材料二:司马光:“治天下譬如居室,敝则修之,非大

坏则不更造也。

——《宋史》

材料三:宋太傅荆国王文公安石,适应于时代之。其良

法美意往往传诸今日莫之能废……

——梁启超《王安石评传》

(1)王安石针对“士、兵、农、商”的改革措施有哪些(每项各举一条)?(4分)

士:改革科举制度。

农:青苗法,募役法,农田水利法,方田均税法。

兵:将兵法,保甲法,保马法。

商:市易法,均输法。

(2)结合王安石变法的相关知识,谈谈你对材料二、三中“非大坏则不更造”和“适应于时代”的理解。(6分)

“非大坏则不更造”:指司马光反对王安石变法,维护旧制。

“适应于时代”:指梁启超肯定王安石变法,主张中国进行维新变法。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件