沪科版八年级数学上册第15章 轴对称图形和等腰三角形单元测试卷解析版

文档属性

| 名称 | 沪科版八年级数学上册第15章 轴对称图形和等腰三角形单元测试卷解析版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 540.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-09-24 10:14:53 | ||

图片预览

文档简介

轴对称单图形与等腰三角形单元测试卷

一、单选题(每题4分共40分)

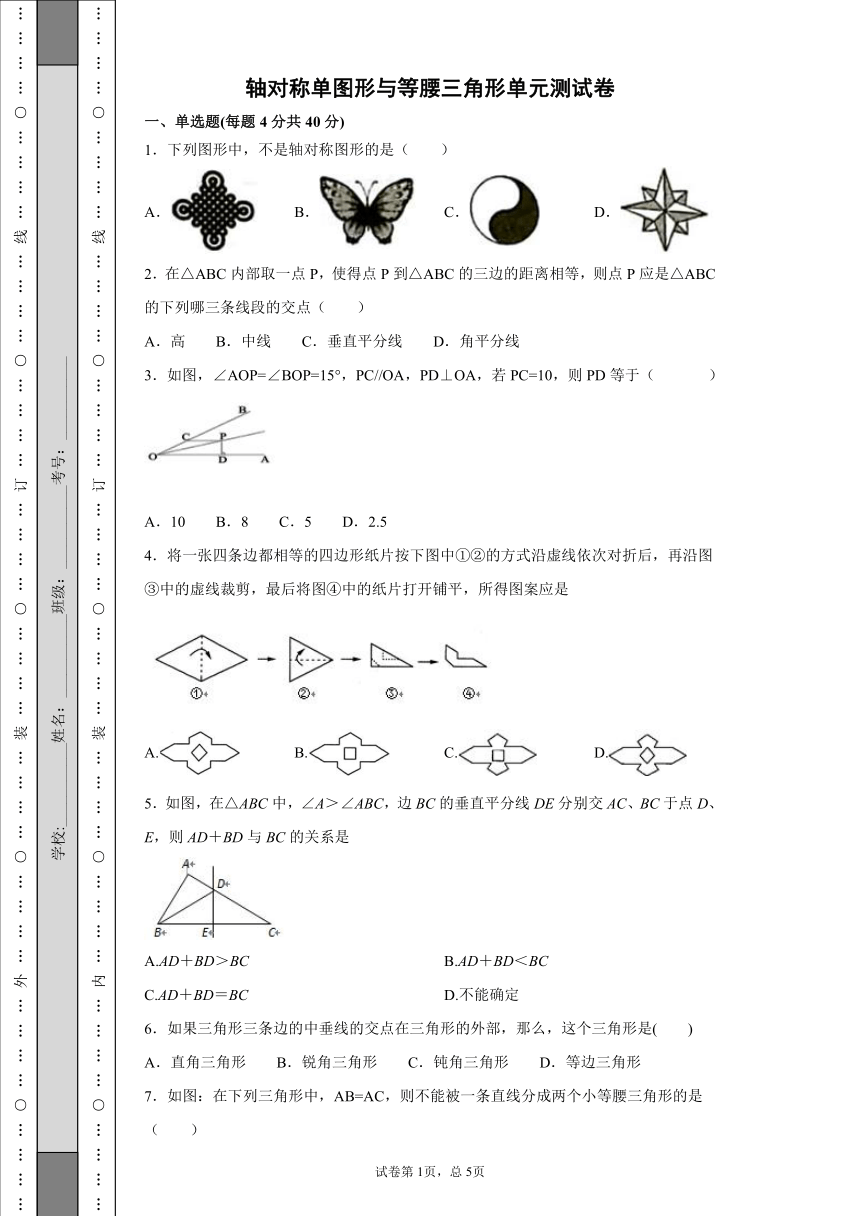

1.下列图形中,不是轴对称图形的是( )

A. B. C. D.

2.在△ABC内部取一点P,使得点P到△ABC的三边的距离相等,则点P应是△ABC的下列哪三条线段的交点( )

A.高 B.中线 C.垂直平分线 D.角平分线

3.如图,∠AOP=∠BOP=15°,PC//OA,PD⊥OA,若PC=10,则PD等于( ? ? ? ? )

A.10 B.8 C.5 D.2.5

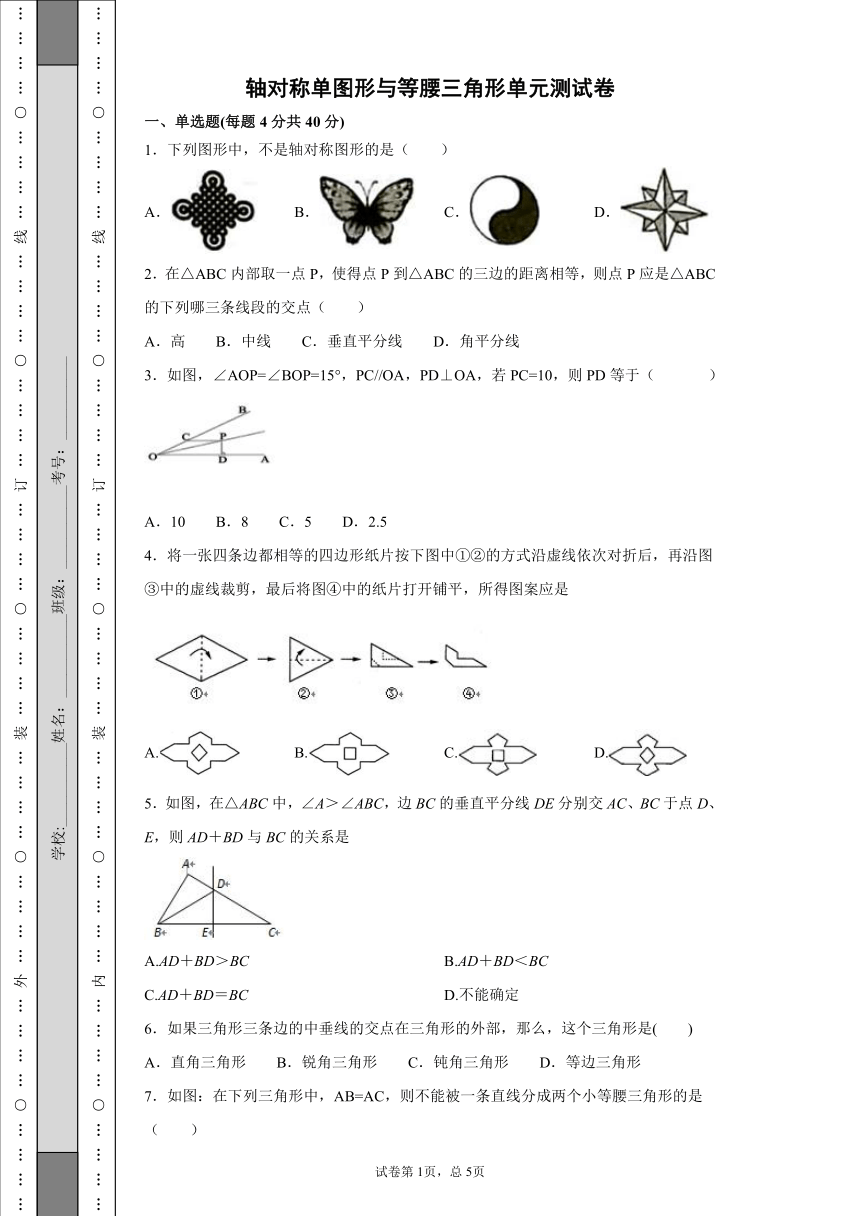

4.将一张四条边都相等的四边形纸片按下图中①②的方式沿虚线依次对折后,再沿图③中的虚线裁剪,最后将图④中的纸片打开铺平,所得图案应是

A. B. C. D.

5.如图,在△ABC中,∠A>∠ABC,边BC的垂直平分线DE分别交AC、BC于点D、E,则AD+BD与BC的关系是

A.AD+BD>BC B.AD+BD<BC

C.AD+BD=BC D.不能确定

6.如果三角形三条边的中垂线的交点在三角形的外部,那么,这个三角形是( )

A.直角三角形 B.锐角三角形 C.钝角三角形 D.等边三角形

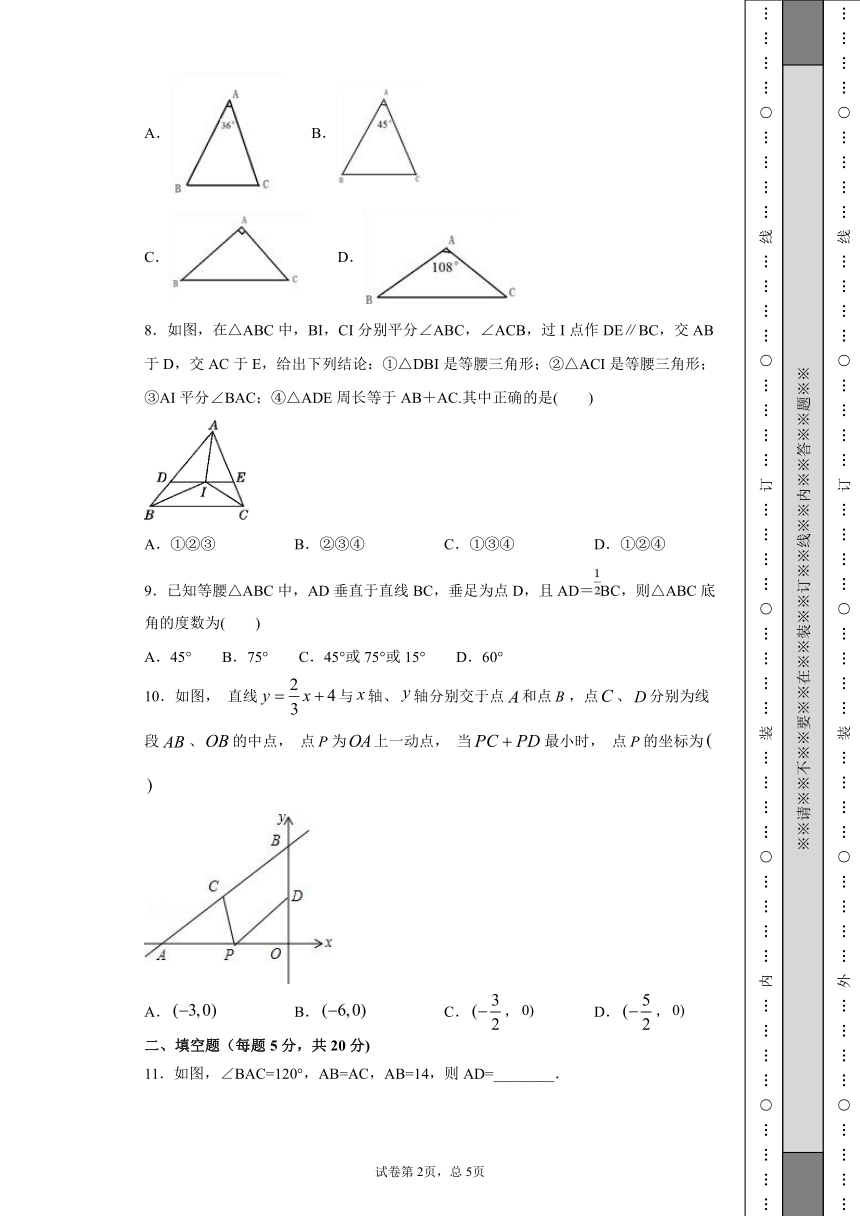

7.如图:在下列三角形中,AB=AC,则不能被一条直线分成两个小等腰三角形的是( )

A. B.

C. D.

8.如图,在△ABC中,BI,CI分别平分∠ABC,∠ACB,过I点作DE∥BC,交AB于D,交AC于E,给出下列结论:①△DBI是等腰三角形;②△ACI是等腰三角形;③AI平分∠BAC;④△ADE周长等于AB+AC.其中正确的是( )

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

9.已知等腰△ABC中,AD垂直于直线BC,垂足为点D,且AD=BC,则△ABC底角的度数为( )

A.45° B.75° C.45°或75°或15° D.60°

10.如图, 直线与轴、轴分别交于点和点,点、分别为线段、的中点, 点为上一动点, 当最小时, 点的坐标为

A. B. C., D.,

二、填空题(每题5分,共20分)

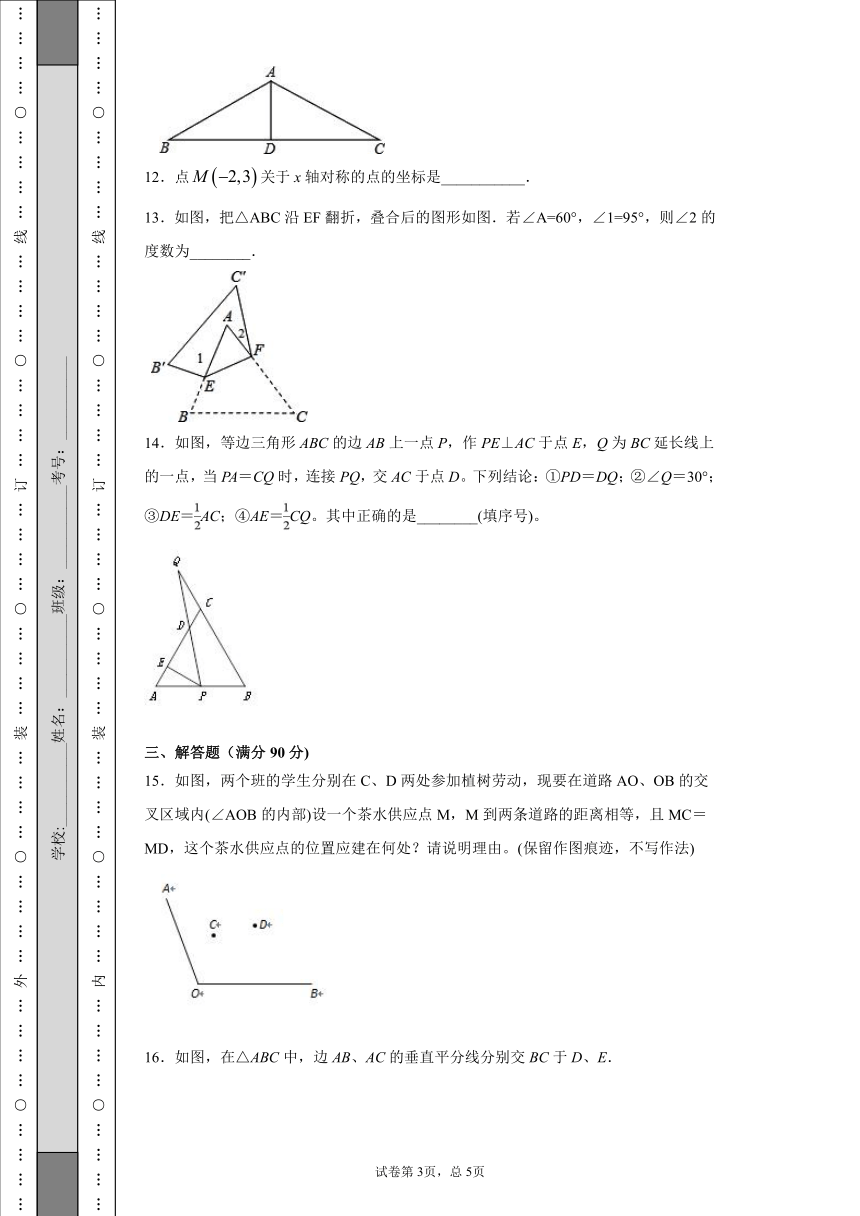

11.如图,∠BAC=120°,AB=AC,AB=14,则AD=________.

12.点关于x轴对称的点的坐标是___________.

13.如图,把△ABC沿EF翻折,叠合后的图形如图.若∠A=60°,∠1=95°,则∠2的度数为________.

14.如图,等边三角形ABC的边AB上一点P,作PE⊥AC于点E,Q为BC延长线上的一点,当PA=CQ时,连接PQ,交AC于点D。下列结论:①PD=DQ;②∠Q=30°;③DE=AC;④AE=CQ。其中正确的是________(填序号)。

三、解答题(满分90分)

15.如图,两个班的学生分别在C、D两处参加植树劳动,现要在道路AO、OB的交叉区域内(∠AOB的内部)设一个茶水供应点M,M到两条道路的距离相等,且MC=MD,这个茶水供应点的位置应建在何处?请说明理由。(保留作图痕迹,不写作法)

16.如图,在△ABC中,边AB、AC的垂直平分线分别交BC于D、E.

(1)若BC=8,则△ADE周长是多少?

(2)若∠BAC=118°,则∠DAE的度数是多少?

17.如图,△ABC中,∠C=90°,AC=3,BC=4,AB的垂直平分线交AB于E,交BC于D,求BD的长.

18.如图,在平面直角坐标系中,△ABC的顶点坐标为A(1,2),B(2,3),C(4,1).

(1)在图中作出△ABC关于y轴对称的△A1B1C1,其中点A1的坐标为 ;

(2)将△A1B1C1向下平移4个单位得到△A2B2C2,请画出△A2B2C2,其中点B2的坐标为 .

19.如图,在△ABC中,AD平分∠BAC,CD⊥AD于点D,∠DCB=∠B.若AC=10,AB=25,求CD的长.

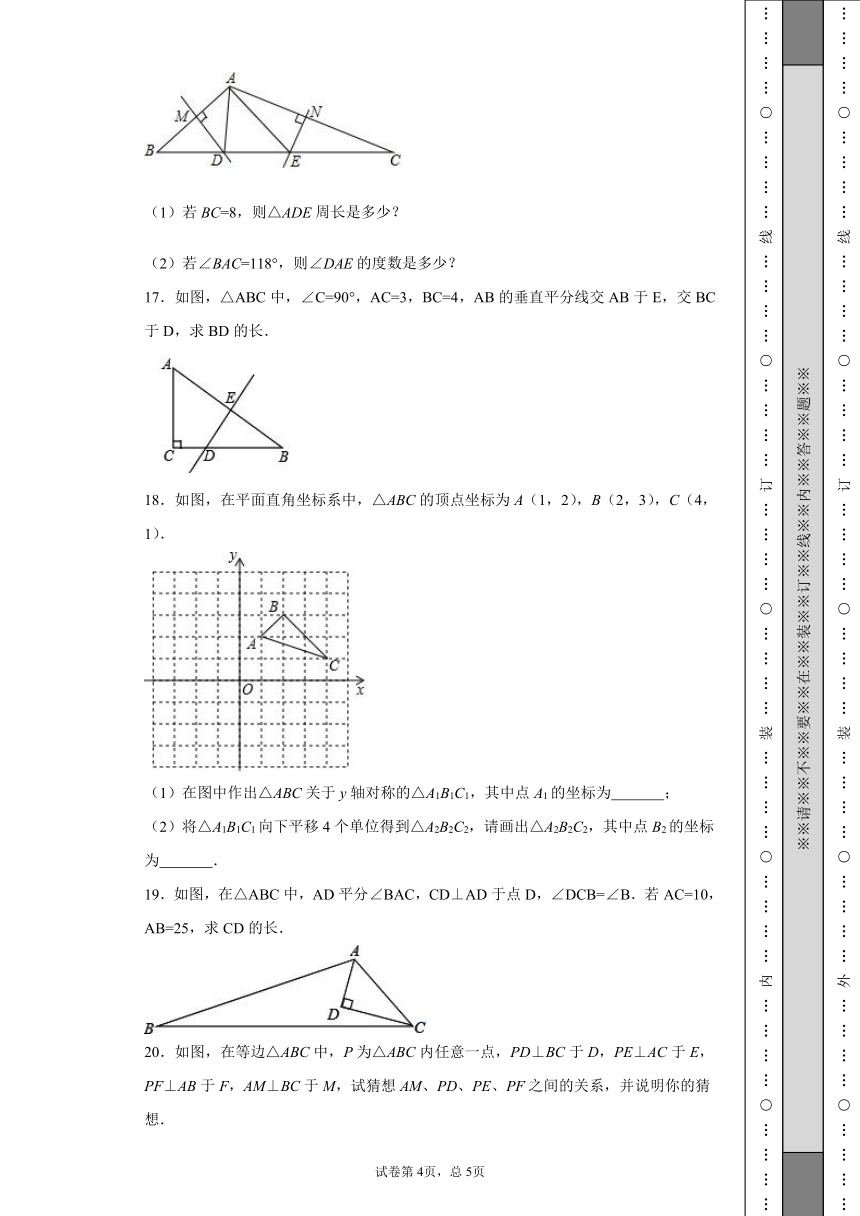

20.如图,在等边△ABC中,P为△ABC内任意一点,PD⊥BC于D,PE⊥AC于E,PF⊥AB于F,AM⊥BC于M,试猜想AM、PD、PE、PF之间的关系,并说明你的猜想.

21.如图,已知△ABC是边长为3cm的等边三角形,动点P、Q同时从A、B两点出发(点P不与点A、B重合,点Q不与点B、C重合),分别沿AB、BC方向匀速移动,它们的速度都是1cm/s,当点P到达点B时,P、Q两点停止运动,设点P的运动时间为ts,则当t为何值时,△PBQ是直角三角形?

22.如图,在四边形ABCD中,AC平分∠BAD,过C作CE⊥AB于E,并且AE=(AB+AD),求∠ABC+∠ADC的度数.

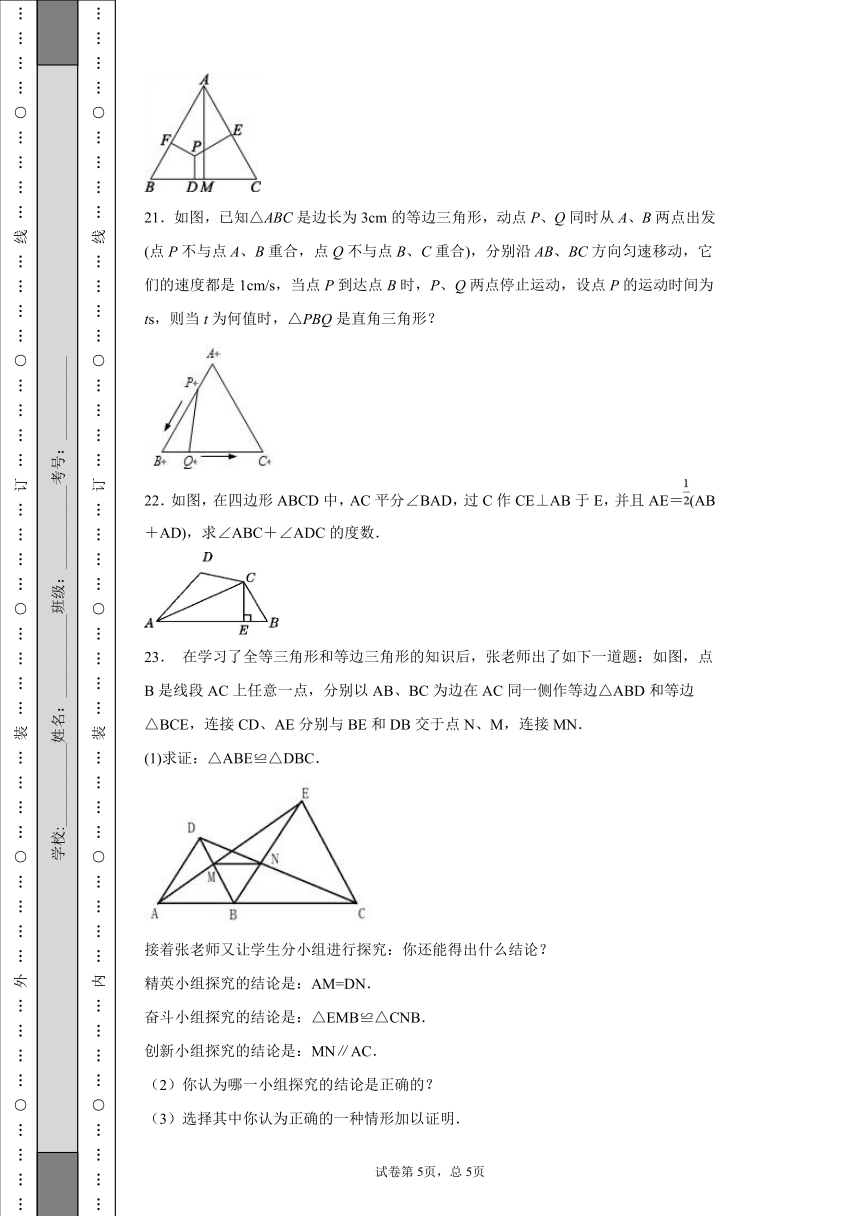

23. 在学习了全等三角形和等边三角形的知识后,张老师出了如下一道题:如图,点B是线段AC上任意一点,分别以AB、BC为边在AC同一侧作等边△ABD和等边△BCE,连接CD、AE分别与BE和DB交于点N、M,连接MN.

(1)求证:△ABE≌△DBC.

接着张老师又让学生分小组进行探究:你还能得出什么结论?

精英小组探究的结论是:AM=DN.

奋斗小组探究的结论是:△EMB≌△CNB.

创新小组探究的结论是:MN∥AC.

(2)你认为哪一小组探究的结论是正确的?

(3)选择其中你认为正确的一种情形加以证明.

参考答案

1.C

【解析】

分析:观察四个选项图形,根据轴对称图形的概念即可得出结论.

详解:根据轴对称图形的概念,可知:选项C中的图形不是轴对称图形.

故选:C.

点睛:此题主要考查了轴对称图形,轴对称图形的关键是寻找对称轴,对称轴可使图形两部分折叠后重合.

2.D

【解析】分析:根据角平分线上的点到角的两边距离相等解答即可.

详解:∵点P到△ABC的三边的距离相等,

∴点P应是△ABC三条角平分线的交点.

故选:D.

点睛:本题考查了角平分线上的点到角的两边距离相等的性质,熟记性质是解题的关键.

3.C

【解析】分析:过点P作PM⊥OB于M,根据平行线的性质可得到∠BCP的度数,再根据直角三角形的性质可求得PM的长,根据角平分线上的点到角两边的距离相等得到PM=PD,从而求得PD的长.

详解:过点P作PM⊥OB于M.

∵PC∥OA,

∴∠COP=∠CPO=∠POD=15°,

∴∠BCP=30°,

∴PM=PC=5.

∵PD=PM,

∴PD=5.

故选:C.

点睛:本题考查了等腰三角形的性质及含30°角的直角三角形的性质;解决本题的关键就是利用角平分线的性质,把求PD的长的问题进行转化.

4.A

【解析】

【分析】

对于此类问题,学生只要亲自动手操作,答案就会很直观地呈现.

【详解】

严格按照图中的顺序,向右对折,向上对折,从斜边处剪去一个直角三角形,从直角顶点处剪去一个等腰直角三角形,展开后实际是从原菱形的四边处各剪去一个直角三角形,从菱形的中心剪去一个和菱形位置基本一致的正方形,得到结论.

故选:A.

【点睛】

本题主要考查学生的动手能力及空间想象能力.

5.B

【解析】

【分析】

首先利用线段垂直平分线的性质得出BD=CD,进而得出AC=AD+BD,进而利用在同一三角形中大角对大边得出即可.

【详解】

∵边BC的垂直平分线DE分别交AC,BC于D,E,

∴DB=DC,

∴DB+AD=AC,

∵∠A>∠ABC,

∴BC>AC,

∴AD+BD<BC,

故选:B.

【点睛】

此题主要考查了线段垂直平分线的性质以及同一三角形中角边关系,得出DB+AD=AC是解题关键.

6.C

【解析】

【分析】

先根据题意画出图形,再根据线段垂直平分线性质、等腰三角形的性质、三角形的内角和定理求出∠BAC>90°即可.

【详解】

如图,O是边AB和边AC的垂直平分线的交点,

则AO=OB,AO=OC,

所以∠OAB=∠OBA,∠OAC=∠OCA.

∵∠BAC=∠OAB+∠OAC=∠OBA+∠OCA,∴∠BAC>∠ABC+∠ACB.

∵∠BAC+∠ABC+∠ACB=180°,∴∠BAC>90°.

即△ABC是钝角三角形.

故选C.

【点睛】

本题考查了线段垂直平分线性质,等腰三角形的性质,三角形的内角和定理的应用,能求出∠BAC>∠ABC+∠ACB是解答此题的关键,用了数形结合思想.

7.B

【解析】A选项中,作∠ABC或∠ACB的角平分线交对边于一点,可把原三角形分成两个小等腰三角形;

B选项中,由已知条件不能作一条直线把原三角形分成两个小等腰三角形;

C选项中,作∠BAC的角平分线交对边于一点,可把原三角形分成两个小等腰三角形;

D选项中,过点A作射线,把∠BAC分成一个36°的角和一个72°的角,就可把原三角形分成两三个小等腰三角形;

故选B.

8.C

【解析】

【分析】

根据角平分线的性质、平行线的性质、等腰三角形的判定与性质分别对各选项分析判断后利用排除法求解.

【详解】

①∵IB平分∠ABC,∴∠DBI=∠CBI.

∵DE∥BC,∴∠DIB=∠CBI,∴∠DBI=∠DIB,∴BD=DI,∴△DBI是等腰三角形.

故本选项正确;

②∵∠BAC不一定等于∠ACB,∴∠IAC不一定等于∠ICA,∴△ACI不一定是等腰三角形.

故本选项错误;

③∵三角形角平分线相交于一点,BI,CI分别是∠ABC和∠ACB的平分线,∴AI平分∠BAC.故本选项正确;

④∵BD=DI,同理可得EI=EC,∴△ADE的周长=AD+DI+EI+AE=AD+BD+EC+AE=AB+AC.

故本选项正确;

其中正确的是①③④.

故选C.

【点睛】

本题考查了等腰三角形的判定与性质,熟记三角形的角平分线相交于一点是解题的关键.

9.C

【解析】

【分析】

分三种情况讨论,先根据题意分别画出图形,当AB=AC时,根据已知条件得出AD=BD=CD,从而得出△ABC底角的度数;当AB=BC时,先求出∠ABD的度数,再根据AB=BC,求出底角的度数;当AB=BC时,根据AD=BC,AB=BC,得出∠DBA=30°,从而得出底角的度数.

【详解】

①如图1,当AB=AC时,

∵AD⊥BC,∴BD=CD,

∵AD=BC,∴AD=BD=CD,∴底角为45°;

②如图2,当AB=BC时,

∵AD=BC,∴AD=AB,∴∠ABD=30°,∴∠BAC=∠BCA=75°,∴底角为75°.

③如图3,当AB=BC时,

∵AD=BC,AB=BC,∴AD=AB,∴∠DBA=30°,∴∠BAC=∠BCA=15°;

∴△ABC底角的度数为45°或75°或15°.

故选C.

【点睛】

本题考查了含30度角的直角三角形和等腰三角形的性质,关键是根据题意画出图形,注意不要漏解.

10.C

【解析】

【分析】

(方法一)根据一次函数解析式求出点A、B的坐标,再由中点坐标公式求出点C、D的坐标,根据对称的性质找出点D′的坐标,结合点C、D′的坐标求出直线CD′的解析式,令y=0即可求出x的值,从而得出点P的坐标.

(方法二)根据一次函数解析式求出点A、B的坐标,再由中点坐标公式求出点C、D的坐标,根据对称的性质找出点D′的坐标,根据三角形中位线定理即可得出点P为线段CD′的中点,由此即可得出点P的坐标.

【详解】

解:(方法一)如图所示

作点D关于x轴的对称点D′,连接CD′交x轴于点P,此时PC+PD值最小,

令y=x+4中x=0,则y=4,

∴点B的坐标为(0,4);

令y=x+4中y=0,则x+4=0,解得:x=-6,

∴点A的坐标为(-6,0).

∵点C、D分别为线段AB、OB的中点,

∴点C(-3,2),点D(0,2).

∵点D′和点D关于x轴对称,

∴点D′的坐标为(0,-2).

设直线CD′的解析式为y=kx+b,

∵直线CD′过点C(-3,2),D′(0,-2),

∴有,解得:,

∴直线CD′的解析式为y=,

令y=中y=0,则0=解得:x=,

∴点P的坐标为.

故选C.

(方法二)如图所示

连接CD,作点D关于x轴的对称点D′,连接CD′交x轴于点P,此时PC+PD值最小,

令y=中x=0,则y=4,

∴点B的坐标为(0,4);

令y=中y=0,则=0,解得:x=-6,

∴点A的坐标为(-6,0).

∵点C、D分别为线段AB、OB的中点,

∴点C(-3,2),点D(0,2),CD∥x轴,

∵点D′和点D关于x轴对称,

∴点D′的坐标为(0,-2),点O为线段DD′的中点.

又∵OP∥CD,

∴点P为线段CD′的中点,

∴点P的坐标为().

故选:C.

【点睛】

本题考查了待定系数法求函数解析式、一次函数图象上点的坐标特征以及轴对称中最短路径问题,解题的关键是找出点P的位置.

11.7

【解析】分析:根据等腰三角形两底角相等的性质求出∠B=30°,再根据直角三角形30°角所对的直角边等于斜边的一半解答.

详解:∵∠BAC=120°,AB=AC,

∴∠B=(180°?∠BAC)=(180°?120°)=30°,

∴AD=AB=×14=7.

故答案为:7.

点睛:本题考查了直角三角形30°角所对的直角边等于斜边的一半的性质,等腰三角形两底角相等的性质,熟记性质是解题的关键.

12.(-2,-3)

【解析】∵关于轴对称的两点的横坐标相等,纵坐标互为相反数,

∴点M(-2,3)关于轴对称的点的坐标为(-2,-3).

13.25°

【解析】分析:先根据折叠的性质得到∠BEF=∠B′EF,∠CFE=∠C′FE,再根据邻补角的定义得到180°?∠AEF=∠1+∠AEF,180°?∠AFE=∠2+∠AFE,则可计算出∠AEF=42.5°,再根据三角形内角和定理计算出∠AFE=77.5°,然后把∠AFE=77.5°代入180°?∠AFE=∠2+∠AFE即可得到∠2的度数.

详解:∵△ABC沿EF翻折,

∴∠BEF=∠B′EF,∠CFE=∠C′FE,

∴180°?∠AEF=∠1+∠AEF,180°?∠AFE=∠2+∠AFE,

∵∠1=95°,

∴∠AEF=12(180°?95°)=42.5°,

∵∠A+∠AEF+∠AFE=180°,

∴∠AFE=180°?60°?42.5°=77.5°,

∴180°?77.5=∠2+77.5°,

∴∠2=25°.

故答案为:25°.

点睛:本题考查了折叠的性质:翻折变换(折叠问题)实质上就是轴对称变换;折叠是一种对称变换,它属于轴对称,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等.

14.①③④

【解析】

【分析】

①作辅助线,证明△PFD≌△QCD,可以得:PD=DQ;②由全等可知:∠DPF=∠Q,由QP与AB不垂直,可以得∠Q不一定为30°;③根据等腰三角线三线合一得:EF=AF,由全等得:DF=FC,两式相加可得结论;④根据30°角所对的直角边是斜边一半可得结论.

【详解】

①过P作PF∥BQ,交AC于F,

∵△ABC是等边三角形,

∴∠ACB=∠A=60°,

∵PF∥BQ,

∴∠AFP=∠ACB=60°,∠PFD=∠QCD,

∴△AFP是等边三角形,

∴PF=PA,

∵PA=CQ,

∴PF=CQ,

在△PFD和△QCD中,

∵,

∴△PFD≌△QCD(AAS),

∴PD=DQ;

所以①结论正确;

②由①得:△PFD≌△QCD,

∴∠DPF=∠Q,

∵△APF等边三角形,

∴∠APF=60°,

∵QP与AB不一定垂直,

∴∠Q不一定为30°,

所以②结论不正确;

③∵△APF是等边三角形,PE⊥AC,

∴EF=AF,

∵△PFD≌△QCD,

∴DF=DC,

∴DF=FC,

∴DE=EF+DF=AF+FC=AC,

所以③结论正确;

④在Rt△AEP中,∠A=60°,

∴∠APE=30°,

∴AE=AP,

∴AE=CQ,

所以④结论正确;

所以本题结论正确的有:①③④;

故答案为:①③④.

【点睛】

本题考查了等边三角形的性质和判定、三角形全等的性质和判定、直角三角形30°角的性质,作辅助线构建全等三角形是本题的关键.

15.作图见解析,理由见解析.

【解析】

【分析】

因为M到两条道路的距离相等,且使MC=MD,所以M应是∠O的平分线和CD的垂直平分线的交点.

【详解】

如图,

∠O的平分线和CD的垂直平分线的交点即为茶水供应点的位置.理由是:因为M是∠O的平分线和CD的垂直平分线的交点,所以M到∠O的两边OA和OB的距离相等,M到C、D的距离相等,所以M就是所求.

【点睛】

此题考查了基本作图以及线段垂直平分线的性质和角平分线的性质,需仔细分析题意,结合图形,利用线段的垂直平分线和角的平分线的性质是解答此题的关键.

16.(1)8 (2)56°

【解析】

【分析】

(1)根据线段垂直平分线性质得出AD=BD,CE=AE,求出△ADE的周长=BC,即可得出答案;

(2)由∠BAC=118°,即可得∠B+∠C=62°,又由DA=DB,EA=EC,即可求得∠DAE的度数.

【详解】

(1)∵在△ABC中,边AB、AC的垂直平分线分别交BC于D、E,

∴AD=BD,AE=EC,

∵BC=8,

∴△ADE周长=AD+DE+AE=BD+DE+CE=BC=8;

(2)∵∠BAC=118°,

∴∠B+∠C=62°,

∵DA=DB,EA=EC,

∴∠BAD=∠B,∠EAC=∠C,

∴∠BAD+∠EAC=62°,

∠DAE=

【点睛】

本题考查了线段垂直平分线性质的应用,注意:线段垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等.

17.

【解析】分析:连接AD,先根据线段垂直平分线的性质得出AD=BD,再设BD=x,则AD=8?x,再根据勾股定理求出x的值即可.

详解:连接AD,

∵AB的垂直平分线交AB于E,

∴AD=BD,

设BD=x,则AD=8﹣x,

在Rt△ACD中,

∵AC=3,CD=8﹣x,AD=x,

∴AC2+CD2=AD2,

即32+(8﹣x)2=x2,

解得x=,

即BD=.

点睛:本题考查的是线段垂直平分线的性质,熟知线段垂直平分线上任意一点,到线段两端点的距离相等是解答此题的关键.

18.(1)作图见解析 (-1,2) (2)作图见解析 (-2,-1)

【解析】

【分析】

(1)作出A,B,C关于y轴对称点A1,B1,C1,即可解决问题;

(2)作出A1,B1,C1的对称点A2,B2,C2,即可解决问题.

【详解】

(1)△ABC关于y轴对称的△A1B1C1,如图所示,其中点A1的坐标为(-1,2);

故答案为(-1,2);

(2)△A1B1C1向下平移4个单位得到△A2B2C2,B2(-2,-1);

故答案为(-2,-1)

【点睛】

本题考查作图-轴对称变换,平移变换等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识.

19.7.5

【解析】分析:延长CD交AB于点E,构建全等三角形:△ADE≌△ADC(ASA).由全等三角形的对应边相等推知AE=AC=10,DE=DC;根据BE=CE,AB=25,得出AB=AE+BE=10+2DC=25,即可求得DC=7.5.

详解:如图,延长CD交AB于点E.

∵AD平分∠BAC,

∴∠1=∠2.

∵CD⊥AD,

∴∠ADE=∠ADC=90°.

∵在△ADE与△ADC中,,

∴△ADE≌△ADC(ASA).

∴AE=AC=10,DE=DC.

∵∠DCB=∠B,

∴BE=CE=2DC.

∴AB=AE+BE=10+2DC=25.

∴DC=7.5.

点睛:本题考查了全等三角形的判定与性质、等腰三角形的性质.注意此题中辅助线的作法.

20.AM=PD+PE+PF,理由见解析

【解析】试题分析:连接AP、BP、CP,根据面积相等,又利用△ABC是等边三角形,即可得PE+PD+PF=AM.

试题解析:PE+PD+PF=AM,理轴如下:

连接AP、BP、CP,

∵S△ABP+S△BCP+S△ACP=S△ABC,

∴AB×PE+BC×PD+AC×PF=BC×AM,

∵△ABC是等边三角形,

∴AB=BC=AC,

∴PE+PD+PF=AM.

21.当t=1秒或t=2秒时,△PBQ是直角三角形.

【解析】

【分析】

分情况进行讨论:①∠BPQ=90°;②∠BQP=90°.然后在直角三角形BQP中根据BP,BQ的表达式和∠B的度数进行求解即可.

【详解】

根据题意得AP=tcm,BQ=tcm,

△ABC中,AB=BC=3cm,∠B=60°,

∴BP=(3-t)cm,

△PBQ中,BP=3-t,BQ=t,若△PBQ是直角三角形,则∠BQP=90°或∠BPQ=90°,

当∠BQP=90°时,BQ=BP,

即t=(3-t),t=1(秒),

当∠BPQ=90°时,BP=BQ,

∴3-t=t,

∴t=2(秒),

答:当t=1秒或t=2秒时,△PBQ是直角三角形.

【点睛】

主要考查了直角三角形的判定、等边三角形的性质.分情况进行讨论:①∠BPQ=90°;②∠BQP=90°是解本题的关键.

22.180°

【解析】

【分析】

延长AD过C作CF⊥AD于F,由条件可证△AFC≌△AEC,得到CF=CE.再由条件可证BE=DF,所以△CDF≌△CEB,由全等的性质可得∠ABC=∠CDF,问题可得解.

【详解】

过C作CF⊥AD于F.

∵AC平分∠BAD,∴∠FAC=∠EAC.

∵CE⊥AB,CF⊥AD,∴∠DFC=∠CEA=90°,∴△AFC≌△AEC(AAS),∴AF=AE,CF=CE.

∵,∴2AE=AB+AD.

又∵AD=AF﹣DF,AB=AE+BE,AF=AE,∴2AE=AE+BE+AE﹣DF,∴BE=DF.

∵∠DFC=∠CEB=90°,CF=CE,∴△CDF≌△CEB(SAS),∴∠ABC=∠CDF.

∵∠ADC+∠CDF=180°,∴∠ABC+∠ADC=180°.

【点睛】

本题考查了全等三角形的判定和性质,常用的判断方法为:SAS,SSS,AAS,ASA.常用到的性质是:对应角相等,对应边相等.有时还需要证“两步”全等.

23.(1)证明见解析;(2)三个小组探究的结论都正确;(3)证明见解析

【解析】试题分析:

(1)由△ABD和△BCE都是等边三角形可得:AB=DB,BC=BE,∠ABD=∠EBC=60°,这样可得∠ABE=∠DBC,从而可由“SAS”证得△ABE≌△DBC;

(2)由△ABE≌△DBC可得∠EAB=∠CDB,而由已知条件易证∠DBN=∠ABD=60°,结合AB=DB可证△ABM≌△DBN,就可得AM=DN;同理可证△EBM≌△CBN;由△EBM≌△CBN可得BM=BN,结合∠DBN=60°可得△BMN是等边三角形,从而可得∠MNB=60°=∠EBC,由此可得MN∥AC;故三个小组的探究结论都是正确的;

(3)根据(2)中的分析选择第一个结论证明即可;

试题解析:

(1∵△ABD和△BCE都是等边三角形,

∴AB=DB,BE=BC,∠ABD=∠EBC=60°,

∴∠ABE=∠DBC=120°,

∵在△ABE和△DBC中,AB=DB,∠ABE=∠DBC,BE=BC,

∴△ABE≌△DBC;

(2)三个小组探究的结论都正确;

(3)选择证明:AM=DN,过程如下:

∵△ABE≌△DBC,

∴∠EAB=∠CDB,

∵∠ABD+∠DBE+∠EBC=180°,∠ABD=∠EBC=60°,

∴∠DBE=∠ABD=60°,

∵在△ABM和△DBN中,∠MAB=∠NDB,AB=DB,∠DBN=∠ABM,

∴△ABM≌△DBN,

∴AM=DN.

试卷第2页,总5页

试卷第1页,总5页