人民版历史必修二专题四第一课:中国近现代社会生活 课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版历史必修二专题四第一课:中国近现代社会生活 课件(共44张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-26 08:10:28 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

专题四 中国近现代社会生活变迁

第一课 物质生活和社会习俗的变迁

19世纪以来中国社会经历了哪些重大的变化?

变迁的背景

鸦片战争

辛亥革命

新中国成立

改革开放

清末的一首打油诗:

“洋帽洋衣洋式鞋,短胡两撇口边开。

平生第一伤心事,碧眼生成学不来。”该诗反映

A.服饰的西化 B.洋货倾销中国

C.社会上的崇洋现象 D.学习西方的迫切愿望

C.社会上的崇洋现象

一、变化中的男女服饰

1、古代服饰的变化

商周服装

秦代女装

春秋服装

汉代服装。左边为贵族服装,其特点是饶襟

左边上衣衣领带有民族融合的特点;右边则体现大唐王朝开放的风格。

唐代女装

左图为苏东坡画像,由此看出

宋代男子服装特点

右图为宋代女子服装一般款式。

元是我国蒙古民族建立的统一王朝,其服饰带有典型的少数民族和汉民族融合的风格。

明代男女服装

清代男女服饰

一、变化中的男女服饰

1、古代服饰的变化

2、近代服饰的变化

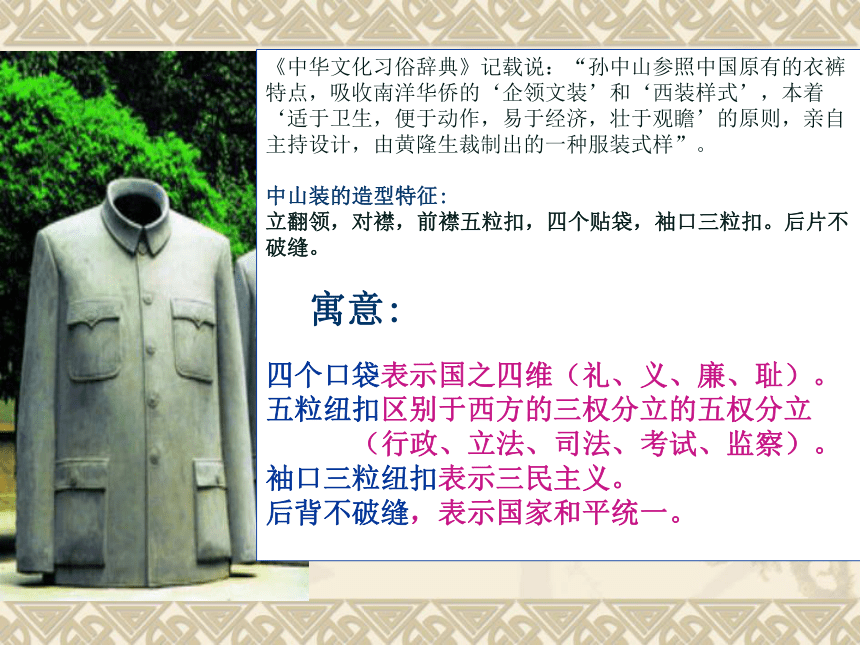

男子:长袍马褂——西装——中山装

女子:旗袍的改良

清代旗袍

改良的现代旗袍

一、变化中的男女服饰

3、新中国的服饰的变化

20世纪 50年代——70年代:男子以中山装为主;

女子以列宁装、连衣裙为时尚;

改革开放后,新式新款层出不穷。

1、古代服饰的变化

2、近代服饰的变化

男子:长袍马褂——西装——中山装

女子:旗袍的改良

“做套列宁装,留着结婚穿”是20世纪50年代

初年轻人中流行的一句顺口溜 。

毛泽东的中山装

文革时期的服装

现代人穿的上装从建国以来则先后流行列宁装、两用衫、军便服、茄克衫、西装、大衣等等。此外还有针织衫、编织衫、内衣、泳衣、邋遢装、吊带衫等等。 而裤子类型多样,有喇叭裤、牛仔裤、紧身裤、背带裤(又称工装裤)、灯笼裤(又称武术裤或练功裤)、棉裤、鸭绒裤等等。

“在国外一些大场合,我从来都是穿唐装、中山装,我想告诉所有人,我很骄傲,我是中国人。可能因为这点,香港大使、申奥大使都找我来做……我很传统,不希望忘记自己的文化。”——国际影星成龙

课本“材料阅读与思考”:

(1)清朝入关以来,中国服饰演变出现了怎样的趋势?分析其原因。

(2)概括分析20世纪末世界时装舞台出现“中国风”的原因。

汉民族服饰向游牧民族服饰演变。原因是清军入关后强制推行;西化的趋势;近代工业的发展;政治变革的影响;发展军事的需要。

科技的发展使人们更加渴望和自然接近;世界经济全球化的加强,促进了文化的交流和融合。

二、并行于世的中西餐

1、中国饮食文化十分发达

四大菜系影响最大

鲁菜总的特点在于注重突出菜肴的原味,

内地以咸鲜为主,沿海以鲜咸为特色。

粤菜的特色 (1)选料广泛 广博奇异,善用生猛海鲜。

(2)刀工干练 以生猛海鲜类的活杀活宰为见长。

(3)清淡爽口。

(4)烹饪方法、调味方式自成体系 ,广东菜的烹调

方法许多源于北方或西洋 。

川菜自古讲究“五味调和”,“以味为本”。川菜的味型之多,居各大菜系之首。当今川菜计有24种味型,分为三大类。

????第一类为麻辣类味型。

????第二类为辛香类味型。

????第三类为咸鲜酸甜类味型。

淮扬地区素有“鱼米之乡”之称。“春有刀鲸夏有

鳃,秋有肥鸭冬有蔬”,一年四季,水产禽蔬联潮上

空,这些富饶的物产为淮扬菜系的形成提供了优越

的物质条件。

二、并行于世的中西餐

1、中国饮食文化十分发达

四大菜系影响最大

2、19世纪40年代西餐传入中国

西餐对中国传统食俗产生了重要影响

(1)西餐中的原料大量进入百姓饭桌

(2)专门生产西式糕点糖果的食品厂出现

满汉全席:是我国一种具有民族特色的巨型宴席。既有宫廷菜肴之特色,又有地方风味之精华; 满汉全席原是官场中举办宴会时满人和汉人合坐的一种全席,席间专请名师奏古乐伴宴。满汉全席上菜一般起码一百零八种,分三天吃完。满汉全席菜式有咸有甜,有荤有素,山珍海味无所不包。

西餐的主要餐具是刀、叉、匙。

天津起士林西餐厅(1901年创建)

西式蛋糕

西餐炸牛排

一、饮料(果汁)、水果或冷盆,又称开胃菜,目

的是增进食欲。

二、汤类(也即头菜)。需用汤匙,此时一般上有

黄 油、面包。

三、蔬菜、冷菜或鱼(也称副菜)。可使用垫盘两

侧相应的刀叉。

四、主菜(肉食或熟菜)。肉食一般配有熟蔬菜。

五、餐后食物。一般为甜点心、水果、冰淇淋等。

六、最后为咖啡。

西餐:以营养为最高准则,讲求食物营养成分的合理搭配,所以简单方便, 如沙拉之类。

中餐:追求美味,色、香、味俱全,所以要蒸、煮、煎、炸多种烧菜技巧。

十大经典垃圾食品排行榜

一、油炸食品 二、罐头类食品(包括可乐——2012年3月5日,美国一研究机构声称在可乐中发现了致癌物质。可乐之所以呈现出如此诱人的焦糖色,正是因为添加了一种‘化妆品’染色剂。) 三、腌制食品 四、加工的肉类食品 (如火腿肠) 五、肥肉和动物内脏 六、奶油制品 七、方便面 八、烧烤类食品 九、冷冻甜点 十、话梅和蜜饯类食物

三、居室建筑的演进

1、北方典型民居——四合院

2、外国人来华后,西式住房开始出现,中国的居室建筑出现中西合璧的特征。

3、20世纪30年代前后出现完全欧化的住宅。

北京四合院平面图

为什么称之为“四合院”?是以正房、东西厢房围绕中间庭院形成平面布局的传统住宅的统称。其典型特征是外观规矩、中线对称。北京大型的四合院(如王府)可多达七进、九进院落,可谓“深宅大院”。

四合院是中国传统文化的载体,它的建造非常讲究风水,其装修、雕饰也处处体现民俗民风和传统文化,表现出人们对幸福、美好生活的追求,如以蝙蝠、寿字组成的图案,寓意“福寿双全”。

近代上海民居带有典型的欧式风格,又不失中国南方民居特点。

花园洋房

中西合璧的集美大学

四、习俗风尚的变革

辛亥革命、新文化运动、新中国的成立、改革开放等社会巨变的影响

2、婚姻礼俗的变化

3、丧礼的简化与改革

4、其他风俗的巨大变化

如 剪辫易服、放足、点头握手、女子接受教育等。

1、 变化原因:

天葬,是藏族人民的丧葬习俗,受到国家法律的保护

土葬,是各个民族都实行过的葬法,汉族历行土葬。迄今在某些少数民族和我国北方地区和落后的农村地区仍然实行.

火葬,在商代,一些边远民族已经有火葬习俗。

后来,受佛教的影响,真正意义上的火葬慢慢盛行。

水葬,是中国古代南方一些少数民族的丧葬形式。它是将死者置于水中任其漂流,最终为鱼类所食。水葬起源于鱼崇拜。海兵和水兵也实行海(水)葬,这主要是怕传染疾病所至。水葬尤其陆地水葬对水资源污染极大,在历朝政府屡禁之下已消声匿迹。

丧葬恶习

中国人是最为死者操心的民族。这种恶习今天仍然存在:全国许多地方都有丧葬竞相攀比奢华的现象。比谁家送葬的车队长、比谁家的墓地占地多装修豪华等等。2011年,厦门有一处250平方米的墓地,卖出了800多万元的天价。

记者在河北省部分农村采访时了解到,农村人情消费的膨胀导致严重的铺张浪费,一家死人,全村举丧的现象,致使一个普通农民的葬礼就能消费掉农户一年的收入,人情债成了农民生活中的一个沉重负担。

清末留美幼童不仅穿起西装,而且剪掉辫子,揭开了“断发易服”的序幕;

辛亥革命前,有不少仁人志士、青年学生率先奋起剪掉象征清王朝的辫子,表示反对封建专制的决心。

辛亥革命后,南京临时政府颁布了剪辫令,几年里全国男子绝大部分都剪掉了辫子;

缠足现象始于五代时期。南唐后主李煜的宫嫔

用布帛缠脚,使其呈“新月”状,穿着素袜,在黄金

做成的莲花上跳舞,李煜看后十分喜欢,称其有凌

云之态。这种风气先兴起于宫帷之中,后进入民间,

北宋神宗熙宁年间就广为流传了,并把缠脚当成了妇女的美德 。妇女缠过的畸形小脚被美化为“三寸金莲”,缠足的风俗在中国历史上历时一千余年,蔓延极广。民国临时政府时期,倡导妇女“废止缠足”。

国际影星杨紫琼

专题四 中国近现代社会生活变迁

第一课 物质生活和社会习俗的变迁

19世纪以来中国社会经历了哪些重大的变化?

变迁的背景

鸦片战争

辛亥革命

新中国成立

改革开放

清末的一首打油诗:

“洋帽洋衣洋式鞋,短胡两撇口边开。

平生第一伤心事,碧眼生成学不来。”该诗反映

A.服饰的西化 B.洋货倾销中国

C.社会上的崇洋现象 D.学习西方的迫切愿望

C.社会上的崇洋现象

一、变化中的男女服饰

1、古代服饰的变化

商周服装

秦代女装

春秋服装

汉代服装。左边为贵族服装,其特点是饶襟

左边上衣衣领带有民族融合的特点;右边则体现大唐王朝开放的风格。

唐代女装

左图为苏东坡画像,由此看出

宋代男子服装特点

右图为宋代女子服装一般款式。

元是我国蒙古民族建立的统一王朝,其服饰带有典型的少数民族和汉民族融合的风格。

明代男女服装

清代男女服饰

一、变化中的男女服饰

1、古代服饰的变化

2、近代服饰的变化

男子:长袍马褂——西装——中山装

女子:旗袍的改良

清代旗袍

改良的现代旗袍

一、变化中的男女服饰

3、新中国的服饰的变化

20世纪 50年代——70年代:男子以中山装为主;

女子以列宁装、连衣裙为时尚;

改革开放后,新式新款层出不穷。

1、古代服饰的变化

2、近代服饰的变化

男子:长袍马褂——西装——中山装

女子:旗袍的改良

“做套列宁装,留着结婚穿”是20世纪50年代

初年轻人中流行的一句顺口溜 。

毛泽东的中山装

文革时期的服装

现代人穿的上装从建国以来则先后流行列宁装、两用衫、军便服、茄克衫、西装、大衣等等。此外还有针织衫、编织衫、内衣、泳衣、邋遢装、吊带衫等等。 而裤子类型多样,有喇叭裤、牛仔裤、紧身裤、背带裤(又称工装裤)、灯笼裤(又称武术裤或练功裤)、棉裤、鸭绒裤等等。

“在国外一些大场合,我从来都是穿唐装、中山装,我想告诉所有人,我很骄傲,我是中国人。可能因为这点,香港大使、申奥大使都找我来做……我很传统,不希望忘记自己的文化。”——国际影星成龙

课本“材料阅读与思考”:

(1)清朝入关以来,中国服饰演变出现了怎样的趋势?分析其原因。

(2)概括分析20世纪末世界时装舞台出现“中国风”的原因。

汉民族服饰向游牧民族服饰演变。原因是清军入关后强制推行;西化的趋势;近代工业的发展;政治变革的影响;发展军事的需要。

科技的发展使人们更加渴望和自然接近;世界经济全球化的加强,促进了文化的交流和融合。

二、并行于世的中西餐

1、中国饮食文化十分发达

四大菜系影响最大

鲁菜总的特点在于注重突出菜肴的原味,

内地以咸鲜为主,沿海以鲜咸为特色。

粤菜的特色 (1)选料广泛 广博奇异,善用生猛海鲜。

(2)刀工干练 以生猛海鲜类的活杀活宰为见长。

(3)清淡爽口。

(4)烹饪方法、调味方式自成体系 ,广东菜的烹调

方法许多源于北方或西洋 。

川菜自古讲究“五味调和”,“以味为本”。川菜的味型之多,居各大菜系之首。当今川菜计有24种味型,分为三大类。

????第一类为麻辣类味型。

????第二类为辛香类味型。

????第三类为咸鲜酸甜类味型。

淮扬地区素有“鱼米之乡”之称。“春有刀鲸夏有

鳃,秋有肥鸭冬有蔬”,一年四季,水产禽蔬联潮上

空,这些富饶的物产为淮扬菜系的形成提供了优越

的物质条件。

二、并行于世的中西餐

1、中国饮食文化十分发达

四大菜系影响最大

2、19世纪40年代西餐传入中国

西餐对中国传统食俗产生了重要影响

(1)西餐中的原料大量进入百姓饭桌

(2)专门生产西式糕点糖果的食品厂出现

满汉全席:是我国一种具有民族特色的巨型宴席。既有宫廷菜肴之特色,又有地方风味之精华; 满汉全席原是官场中举办宴会时满人和汉人合坐的一种全席,席间专请名师奏古乐伴宴。满汉全席上菜一般起码一百零八种,分三天吃完。满汉全席菜式有咸有甜,有荤有素,山珍海味无所不包。

西餐的主要餐具是刀、叉、匙。

天津起士林西餐厅(1901年创建)

西式蛋糕

西餐炸牛排

一、饮料(果汁)、水果或冷盆,又称开胃菜,目

的是增进食欲。

二、汤类(也即头菜)。需用汤匙,此时一般上有

黄 油、面包。

三、蔬菜、冷菜或鱼(也称副菜)。可使用垫盘两

侧相应的刀叉。

四、主菜(肉食或熟菜)。肉食一般配有熟蔬菜。

五、餐后食物。一般为甜点心、水果、冰淇淋等。

六、最后为咖啡。

西餐:以营养为最高准则,讲求食物营养成分的合理搭配,所以简单方便, 如沙拉之类。

中餐:追求美味,色、香、味俱全,所以要蒸、煮、煎、炸多种烧菜技巧。

十大经典垃圾食品排行榜

一、油炸食品 二、罐头类食品(包括可乐——2012年3月5日,美国一研究机构声称在可乐中发现了致癌物质。可乐之所以呈现出如此诱人的焦糖色,正是因为添加了一种‘化妆品’染色剂。) 三、腌制食品 四、加工的肉类食品 (如火腿肠) 五、肥肉和动物内脏 六、奶油制品 七、方便面 八、烧烤类食品 九、冷冻甜点 十、话梅和蜜饯类食物

三、居室建筑的演进

1、北方典型民居——四合院

2、外国人来华后,西式住房开始出现,中国的居室建筑出现中西合璧的特征。

3、20世纪30年代前后出现完全欧化的住宅。

北京四合院平面图

为什么称之为“四合院”?是以正房、东西厢房围绕中间庭院形成平面布局的传统住宅的统称。其典型特征是外观规矩、中线对称。北京大型的四合院(如王府)可多达七进、九进院落,可谓“深宅大院”。

四合院是中国传统文化的载体,它的建造非常讲究风水,其装修、雕饰也处处体现民俗民风和传统文化,表现出人们对幸福、美好生活的追求,如以蝙蝠、寿字组成的图案,寓意“福寿双全”。

近代上海民居带有典型的欧式风格,又不失中国南方民居特点。

花园洋房

中西合璧的集美大学

四、习俗风尚的变革

辛亥革命、新文化运动、新中国的成立、改革开放等社会巨变的影响

2、婚姻礼俗的变化

3、丧礼的简化与改革

4、其他风俗的巨大变化

如 剪辫易服、放足、点头握手、女子接受教育等。

1、 变化原因:

天葬,是藏族人民的丧葬习俗,受到国家法律的保护

土葬,是各个民族都实行过的葬法,汉族历行土葬。迄今在某些少数民族和我国北方地区和落后的农村地区仍然实行.

火葬,在商代,一些边远民族已经有火葬习俗。

后来,受佛教的影响,真正意义上的火葬慢慢盛行。

水葬,是中国古代南方一些少数民族的丧葬形式。它是将死者置于水中任其漂流,最终为鱼类所食。水葬起源于鱼崇拜。海兵和水兵也实行海(水)葬,这主要是怕传染疾病所至。水葬尤其陆地水葬对水资源污染极大,在历朝政府屡禁之下已消声匿迹。

丧葬恶习

中国人是最为死者操心的民族。这种恶习今天仍然存在:全国许多地方都有丧葬竞相攀比奢华的现象。比谁家送葬的车队长、比谁家的墓地占地多装修豪华等等。2011年,厦门有一处250平方米的墓地,卖出了800多万元的天价。

记者在河北省部分农村采访时了解到,农村人情消费的膨胀导致严重的铺张浪费,一家死人,全村举丧的现象,致使一个普通农民的葬礼就能消费掉农户一年的收入,人情债成了农民生活中的一个沉重负担。

清末留美幼童不仅穿起西装,而且剪掉辫子,揭开了“断发易服”的序幕;

辛亥革命前,有不少仁人志士、青年学生率先奋起剪掉象征清王朝的辫子,表示反对封建专制的决心。

辛亥革命后,南京临时政府颁布了剪辫令,几年里全国男子绝大部分都剪掉了辫子;

缠足现象始于五代时期。南唐后主李煜的宫嫔

用布帛缠脚,使其呈“新月”状,穿着素袜,在黄金

做成的莲花上跳舞,李煜看后十分喜欢,称其有凌

云之态。这种风气先兴起于宫帷之中,后进入民间,

北宋神宗熙宁年间就广为流传了,并把缠脚当成了妇女的美德 。妇女缠过的畸形小脚被美化为“三寸金莲”,缠足的风俗在中国历史上历时一千余年,蔓延极广。民国临时政府时期,倡导妇女“废止缠足”。

国际影星杨紫琼

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航