第6课 从隋唐盛世到五代十国 课件(18张PPT)

文档属性

| 名称 | 第6课 从隋唐盛世到五代十国 课件(18张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-26 23:39:42 | ||

图片预览

文档简介

课件18张PPT。 第 6 课

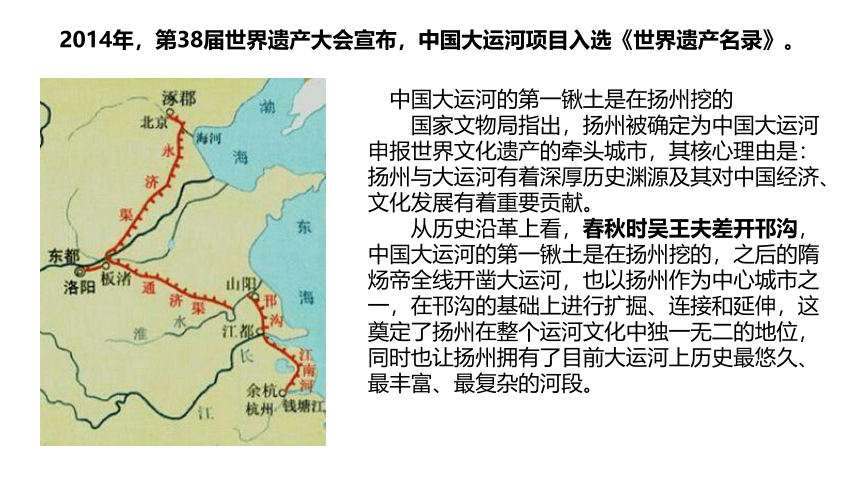

从隋唐盛世到五代十国2014年,第38届世界遗产大会宣布,中国大运河项目入选《世界遗产名录》。 中国大运河的第一锹土是在扬州挖的

国家文物局指出,扬州被确定为中国大运河申报世界文化遗产的牵头城市,其核心理由是:扬州与大运河有着深厚历史渊源及其对中国经济、文化发展有着重要贡献。

从历史沿革上看,春秋时吴王夫差开邗沟,中国大运河的第一锹土是在扬州挖的,之后的隋炀帝全线开凿大运河,也以扬州作为中心城市之一,在邗沟的基础上进行扩掘、连接和延伸,这奠定了扬州在整个运河文化中独一无二的地位,同时也让扬州拥有了目前大运河上历史最悠久、最丰富、最复杂的河段。一、隋朝的兴亡三、唐朝中期由盛转衰——安史之乱3二、唐朝的繁荣与民族交融四、唐朝后期的衰亡五、五代十国一、隋朝的兴亡(一)、隋的建立与统一1、建立:2、统一:(二)、隋的经济建设581年,北周外戚杨坚代周称帝,国号隋,定都长安,为隋文帝。(1)时间:589年,次子杨广率军灭陈

(2)意义:结束了南北长期分裂的局面,有利于国家的统一、安定和社会的发展。1.广设仓库(长安、洛阳)

2.隋炀帝兴建东京洛阳城

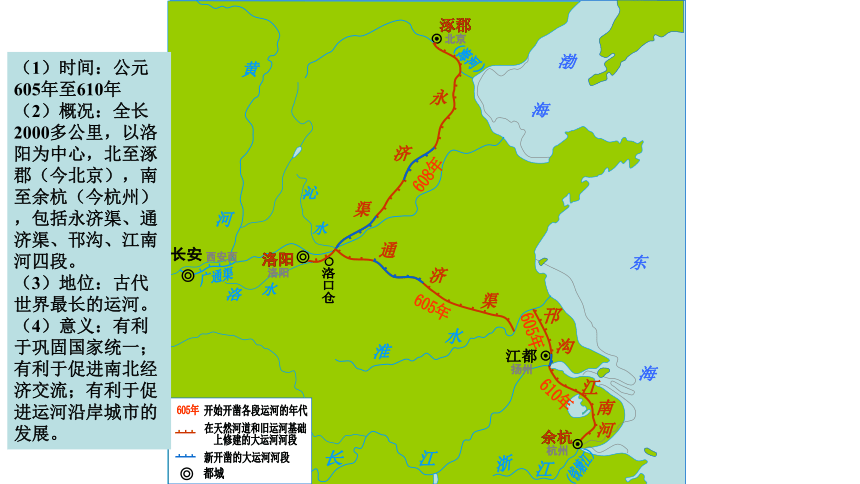

3.隋炀帝时开凿大运河(对促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展起了重要作用)涿郡北京江都余杭杭州长安洛口仓广通渠扬州洛阳洛阳西安西新开凿的大运河河段都城在天然河道和旧运河基础

上修建的大运河河段洛阳涿郡余杭渤海东海605年605年608年610年605年开始开凿各段运河的年代(1)时间:公元605年至610年

(2)概况:全长2000多公里,以洛阳为中心,北至涿郡(今北京),南至余杭(今杭州),包括永济渠、通济渠、邗沟、江南河四段。

(3)地位:古代世界最长的运河。

(4)意义:有利于巩固国家统一;有利于促进南北经济交流;有利于促进运河沿岸城市的发展。材料一 “千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。” ——胡曾《汴水》材料二 “尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。” ——皮日休《汴河怀古》隋炀帝时期大运河的开凿,过度役使民力,是导致隋朝灭亡的直接原因之一;

运河的开通,同时又是唐代得以巩固大一统局面的重要前提。 (三)、隋亡

1、原因:隋炀帝的暴政

①大兴土木,劳民伤财;

②三征高丽,穷兵黩武;

③徭役繁重,严刑峻法。

2、过程:引发大规模起义,李渊趁机起兵。

3、结果:618年隋炀帝在江都被杀,李渊在长安称帝,建立唐朝,统一全国。二、唐朝的繁荣与民族交融(一)、政治演变1、贞观之治:唐太宗李世民统治时期,政治开明,史称“贞观之治”。

(1)经济方面:轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简。

(2)政治方面:知人善任,虚心纳谏,革新政治。

(3)文教方面:尊崇儒学,大兴科举,大办学校。2、武周政治:唐高宗皇后武则天于高宗死后不久,废唐称帝,改国号为周,其统治时期史称“武周政治”。(贞观遗风)(二)、经济发展

1、农业工具:曲辕犁

2、手工业:唐三彩不拘出身地域

长孙无忌,关陇;徐世勣,山东; 尉迟恭,代北;褚遂良,江南

不拘出身门第

长孙无忌,贵族;马周,门客

不拘民族背景

阿史那社尔,突厥;契苾何力,铁勒

不拘原属敌我

魏徵、王珪,建成辅佐文治武功的盛世, 后世政治的楷模“政启开元,治宏贞观”--郭沫若3、开元盛世:唐玄宗李隆基统治前期,达到了唐王朝的鼎盛时期,史称“开元盛世”自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。 开明的民族政策(2) 唐与回纥:

①东突厥灭亡后,回纥南移,归附唐朝,唐太宗任回纥首领为瀚海都督府都督

②唐玄宗时期,册封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗。

③安史之乱期间,回纥出兵助唐平叛。

④ 8世纪后期,回纥改名为回鹘, 9世纪中期,回鹘汗国瓦解。(三)、民族关系的发展(1)唐与突厥:

①突厥兴起于阿尔泰山一带,6世纪中期建立突厥汗国,统一我国西北地区。隋朝初年分裂为东西突厥。

②东突厥:贞观初期,唐朝大败东突厥,俘获颉利可汗,东突厥灭亡。唐太宗设立都督府管辖。唐太宗被尊称为“天可汗”。

③西突厥:640年,唐太宗征服依附西突厥的高昌,设置安西都护府;唐高宗时,灭亡西突厥;武则天时,设置北庭都护府,与安西都护府分治天山南北。恢复了丝路的畅通。2、概况:1.原因:

(1)北方和西南等少数民族建立政权,开发了祖国边疆地区。

(2)交通发达使中原与边疆往来密切,促进了边疆地区经济文化的发展。

(3)唐朝前期的统治者推行较为开明的民族政策。(3)唐与吐蕃:

①吐蕃是我国藏族祖先建立的民族政权。

②7 世纪前期,吐蕃赞普松赞干布统一青藏高原。唐太宗时文成公主入藏。

③9世纪,唐与吐蕃“长庆会盟”。(4)唐与靺鞨:

① 8世纪前期,唐朝在黑水靺鞨地区设置都督府,黑水靺鞨地区正式划入唐朝版图。

②唐玄宗时期,封粟末部首领大祚荣为渤海郡王,渤海正式划入唐朝版图。(5)唐与南诏:8世纪前期,南诏首领皮罗阁统一六诏,定都太和城。唐玄宗封他为 云南王。3.历史影响:

进一步促进了民族交融;有利于祖国边疆地区的开发;有利于统一多民族国家的巩固与发展。三、唐朝中期由盛转衰——安史之乱(1)严重地削弱了唐朝的统治力量,唐朝从此由盛转衰;

(2) 黄河流域遭到严重破坏,使大量北民南迁,经济重心南移 ;

(3) 中央集权削弱,形成藩镇割据的局面 ;

(4)导致边防空虚,少数民族政权趁机侵扰,边疆频频告急。安史之乱2、概况:天宝十四载(755)十一月,身兼范阳、河东、平卢三镇节度使的安禄山发兵15万,以讨杨国忠为名,在范阳起兵,安史之乱爆发。代宗广德元年(763),安史之乱结束。1、原因:

(1)唐玄宗怠于政事,任人唯亲,政治腐败;

(2)军事举措失当:外重内轻(节度使的设置);军备废弛;募兵制的实行。3、影响:(2)藩镇的权力:政治上拥有自主权,可以自行任免官吏,节度使死后职位传给儿子或部将;

经济上,拥有财权;

军事上,拥有强悍的武装,独霸一方。1、藩镇割据:

(1)形成:①开元年间,唐玄宗在边境重地增置军镇,设节度使加强边防。

②安史之乱期间和以后,唐朝陆续增设节度使。四、唐朝后期的衰亡(3)藩镇的影响:藩镇割据的局面在唐朝后期延续了100多年,藩镇之间、藩镇和中央之间不断争战,严重地削弱了唐朝的统治,给人民带来深重灾难。《新唐书》卷二一○《藩镇魏博列传序》:

安、史乱天下,至肃宗大难略平,君臣皆幸安,故瓜分河北地, 付授叛将,护养孽萌,以成祸根。乱人乘之,遂擅署吏,以赋 税自私,不朝献于廷。……一寇死,一贼生,讫唐亡百余年,卒不为王土。

《新唐书》卷二一二《李怀仙传》:

招还散亡,治城邑甲兵,自署文武将吏,私贡赋,天子不能制。5、灭亡:907年,节度使朱温废唐称帝,国号梁,史称“后梁”,唐王朝灭亡。中国历史进入五代十国时期。4、黄巢起义: 875~884年的起义,使唐王朝的统治陷于土崩瓦解。削弱了唐朝的统治,激化了矛盾2、宦官专权:宦官直接威胁皇权,掌握皇帝废立1、藩镇割据四、唐朝后期的衰亡3、朋党之争:穆宗以后,官僚集团内部争权夺利的斗争,以朋党之争的形式表现出来。(牛李党争) 唐自穆宗以来八世,而为宦者所立者七君。

——《新唐书》卷九《本纪九》2、后周世宗柴荣改革:为统一奠定了基础。(1)自907年唐朝灭亡后的半个多世纪,南北方出现了十余个割据政权。北方黄河流域先后经历了后梁、后唐、后晋、后汉、后周等五个短命王朝,称为“五代”。

(2)南方各地先后出现前蜀、吴、闽、吴越、楚、南汉、南平、后蜀、南唐等9个割据政权,连同五代末期在山西建立的北汉,称为“十国”。

(3)实际上是唐末藩镇割据的扩大和延续。1、政权更迭:五、五代十国 经济:发展生产,鼓励农耕,限制佛教发展。

政治:澄清吏治、严惩贪暴不法官吏、禁止地方军将干政。统一 —— 隋唐的统一盛世 —— 唐朝前期危机 ——安史之乱、黄巢起义分裂 —— 五代十国局部统一 —— 后周→北宋

从隋唐盛世到五代十国2014年,第38届世界遗产大会宣布,中国大运河项目入选《世界遗产名录》。 中国大运河的第一锹土是在扬州挖的

国家文物局指出,扬州被确定为中国大运河申报世界文化遗产的牵头城市,其核心理由是:扬州与大运河有着深厚历史渊源及其对中国经济、文化发展有着重要贡献。

从历史沿革上看,春秋时吴王夫差开邗沟,中国大运河的第一锹土是在扬州挖的,之后的隋炀帝全线开凿大运河,也以扬州作为中心城市之一,在邗沟的基础上进行扩掘、连接和延伸,这奠定了扬州在整个运河文化中独一无二的地位,同时也让扬州拥有了目前大运河上历史最悠久、最丰富、最复杂的河段。一、隋朝的兴亡三、唐朝中期由盛转衰——安史之乱3二、唐朝的繁荣与民族交融四、唐朝后期的衰亡五、五代十国一、隋朝的兴亡(一)、隋的建立与统一1、建立:2、统一:(二)、隋的经济建设581年,北周外戚杨坚代周称帝,国号隋,定都长安,为隋文帝。(1)时间:589年,次子杨广率军灭陈

(2)意义:结束了南北长期分裂的局面,有利于国家的统一、安定和社会的发展。1.广设仓库(长安、洛阳)

2.隋炀帝兴建东京洛阳城

3.隋炀帝时开凿大运河(对促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展起了重要作用)涿郡北京江都余杭杭州长安洛口仓广通渠扬州洛阳洛阳西安西新开凿的大运河河段都城在天然河道和旧运河基础

上修建的大运河河段洛阳涿郡余杭渤海东海605年605年608年610年605年开始开凿各段运河的年代(1)时间:公元605年至610年

(2)概况:全长2000多公里,以洛阳为中心,北至涿郡(今北京),南至余杭(今杭州),包括永济渠、通济渠、邗沟、江南河四段。

(3)地位:古代世界最长的运河。

(4)意义:有利于巩固国家统一;有利于促进南北经济交流;有利于促进运河沿岸城市的发展。材料一 “千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。” ——胡曾《汴水》材料二 “尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。” ——皮日休《汴河怀古》隋炀帝时期大运河的开凿,过度役使民力,是导致隋朝灭亡的直接原因之一;

运河的开通,同时又是唐代得以巩固大一统局面的重要前提。 (三)、隋亡

1、原因:隋炀帝的暴政

①大兴土木,劳民伤财;

②三征高丽,穷兵黩武;

③徭役繁重,严刑峻法。

2、过程:引发大规模起义,李渊趁机起兵。

3、结果:618年隋炀帝在江都被杀,李渊在长安称帝,建立唐朝,统一全国。二、唐朝的繁荣与民族交融(一)、政治演变1、贞观之治:唐太宗李世民统治时期,政治开明,史称“贞观之治”。

(1)经济方面:轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简。

(2)政治方面:知人善任,虚心纳谏,革新政治。

(3)文教方面:尊崇儒学,大兴科举,大办学校。2、武周政治:唐高宗皇后武则天于高宗死后不久,废唐称帝,改国号为周,其统治时期史称“武周政治”。(贞观遗风)(二)、经济发展

1、农业工具:曲辕犁

2、手工业:唐三彩不拘出身地域

长孙无忌,关陇;徐世勣,山东; 尉迟恭,代北;褚遂良,江南

不拘出身门第

长孙无忌,贵族;马周,门客

不拘民族背景

阿史那社尔,突厥;契苾何力,铁勒

不拘原属敌我

魏徵、王珪,建成辅佐文治武功的盛世, 后世政治的楷模“政启开元,治宏贞观”--郭沫若3、开元盛世:唐玄宗李隆基统治前期,达到了唐王朝的鼎盛时期,史称“开元盛世”自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。 开明的民族政策(2) 唐与回纥:

①东突厥灭亡后,回纥南移,归附唐朝,唐太宗任回纥首领为瀚海都督府都督

②唐玄宗时期,册封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗。

③安史之乱期间,回纥出兵助唐平叛。

④ 8世纪后期,回纥改名为回鹘, 9世纪中期,回鹘汗国瓦解。(三)、民族关系的发展(1)唐与突厥:

①突厥兴起于阿尔泰山一带,6世纪中期建立突厥汗国,统一我国西北地区。隋朝初年分裂为东西突厥。

②东突厥:贞观初期,唐朝大败东突厥,俘获颉利可汗,东突厥灭亡。唐太宗设立都督府管辖。唐太宗被尊称为“天可汗”。

③西突厥:640年,唐太宗征服依附西突厥的高昌,设置安西都护府;唐高宗时,灭亡西突厥;武则天时,设置北庭都护府,与安西都护府分治天山南北。恢复了丝路的畅通。2、概况:1.原因:

(1)北方和西南等少数民族建立政权,开发了祖国边疆地区。

(2)交通发达使中原与边疆往来密切,促进了边疆地区经济文化的发展。

(3)唐朝前期的统治者推行较为开明的民族政策。(3)唐与吐蕃:

①吐蕃是我国藏族祖先建立的民族政权。

②7 世纪前期,吐蕃赞普松赞干布统一青藏高原。唐太宗时文成公主入藏。

③9世纪,唐与吐蕃“长庆会盟”。(4)唐与靺鞨:

① 8世纪前期,唐朝在黑水靺鞨地区设置都督府,黑水靺鞨地区正式划入唐朝版图。

②唐玄宗时期,封粟末部首领大祚荣为渤海郡王,渤海正式划入唐朝版图。(5)唐与南诏:8世纪前期,南诏首领皮罗阁统一六诏,定都太和城。唐玄宗封他为 云南王。3.历史影响:

进一步促进了民族交融;有利于祖国边疆地区的开发;有利于统一多民族国家的巩固与发展。三、唐朝中期由盛转衰——安史之乱(1)严重地削弱了唐朝的统治力量,唐朝从此由盛转衰;

(2) 黄河流域遭到严重破坏,使大量北民南迁,经济重心南移 ;

(3) 中央集权削弱,形成藩镇割据的局面 ;

(4)导致边防空虚,少数民族政权趁机侵扰,边疆频频告急。安史之乱2、概况:天宝十四载(755)十一月,身兼范阳、河东、平卢三镇节度使的安禄山发兵15万,以讨杨国忠为名,在范阳起兵,安史之乱爆发。代宗广德元年(763),安史之乱结束。1、原因:

(1)唐玄宗怠于政事,任人唯亲,政治腐败;

(2)军事举措失当:外重内轻(节度使的设置);军备废弛;募兵制的实行。3、影响:(2)藩镇的权力:政治上拥有自主权,可以自行任免官吏,节度使死后职位传给儿子或部将;

经济上,拥有财权;

军事上,拥有强悍的武装,独霸一方。1、藩镇割据:

(1)形成:①开元年间,唐玄宗在边境重地增置军镇,设节度使加强边防。

②安史之乱期间和以后,唐朝陆续增设节度使。四、唐朝后期的衰亡(3)藩镇的影响:藩镇割据的局面在唐朝后期延续了100多年,藩镇之间、藩镇和中央之间不断争战,严重地削弱了唐朝的统治,给人民带来深重灾难。《新唐书》卷二一○《藩镇魏博列传序》:

安、史乱天下,至肃宗大难略平,君臣皆幸安,故瓜分河北地, 付授叛将,护养孽萌,以成祸根。乱人乘之,遂擅署吏,以赋 税自私,不朝献于廷。……一寇死,一贼生,讫唐亡百余年,卒不为王土。

《新唐书》卷二一二《李怀仙传》:

招还散亡,治城邑甲兵,自署文武将吏,私贡赋,天子不能制。5、灭亡:907年,节度使朱温废唐称帝,国号梁,史称“后梁”,唐王朝灭亡。中国历史进入五代十国时期。4、黄巢起义: 875~884年的起义,使唐王朝的统治陷于土崩瓦解。削弱了唐朝的统治,激化了矛盾2、宦官专权:宦官直接威胁皇权,掌握皇帝废立1、藩镇割据四、唐朝后期的衰亡3、朋党之争:穆宗以后,官僚集团内部争权夺利的斗争,以朋党之争的形式表现出来。(牛李党争) 唐自穆宗以来八世,而为宦者所立者七君。

——《新唐书》卷九《本纪九》2、后周世宗柴荣改革:为统一奠定了基础。(1)自907年唐朝灭亡后的半个多世纪,南北方出现了十余个割据政权。北方黄河流域先后经历了后梁、后唐、后晋、后汉、后周等五个短命王朝,称为“五代”。

(2)南方各地先后出现前蜀、吴、闽、吴越、楚、南汉、南平、后蜀、南唐等9个割据政权,连同五代末期在山西建立的北汉,称为“十国”。

(3)实际上是唐末藩镇割据的扩大和延续。1、政权更迭:五、五代十国 经济:发展生产,鼓励农耕,限制佛教发展。

政治:澄清吏治、严惩贪暴不法官吏、禁止地方军将干政。统一 —— 隋唐的统一盛世 —— 唐朝前期危机 ——安史之乱、黄巢起义分裂 —— 五代十国局部统一 —— 后周→北宋

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进