第9课 两宋的政治和军事 课件(48张PPT)

文档属性

| 名称 | 第9课 两宋的政治和军事 课件(48张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-27 10:19:02 | ||

图片预览

文档简介

课件48张PPT。《雪夜访普图》当时,不仅赵普说到“为陛下子孙设置条贯”,正在努力尝试从军阀到君主转型的太祖本人也与赵普谈及“使子孙谨守法度”事。

开国皇帝的殷切期冀,使我们感觉到他心中挥之不去的担忧。政权刚刚稳定,“继述父祖基业”的问题即被提上日程。而这些沉甸甸的考虑,实际上已经奠定了指示赵宋后世帝王“谨守”祖宗法度的基调。中外历史纲要(上)第九课 两宋的政治和军事两宋的政治和军事课程标准教学目标通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化基于课程标准,本节课目标着眼于“新”。

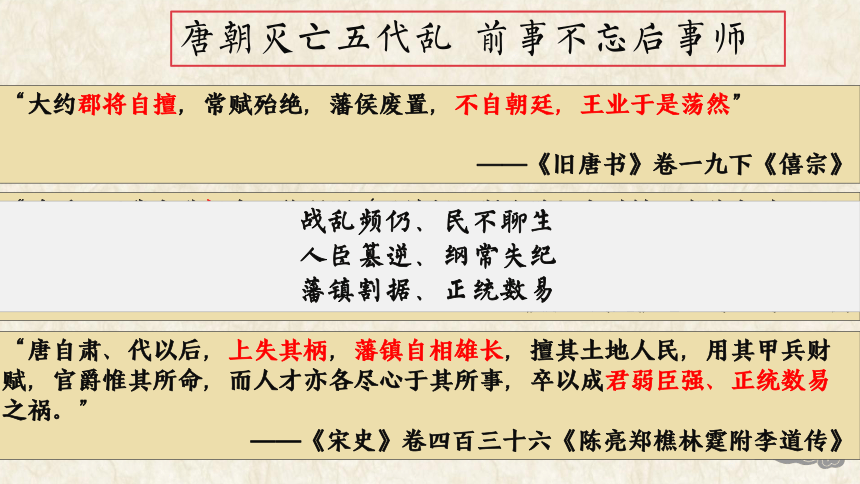

在教学过程中,落实王朝更迭之新,统治措施之新,改革变法之新,通过“祖宗之法”与“治国得失”两条线索,使得本节课更加完整,以期达到教学目标,并通过对“历史解释”等学科素养的渗透,提升学生解读历史的能力。壹唐朝灭亡五代乱 前事不忘后事师唐朝灭亡五代乱 前事不忘后事师“呜呼,五代之乱极矣!传所谓‘天地闭,贤人隐’之时欤?当此之时,臣弑其君,子弑其父,而缙绅之士安其禄而立其朝,充然无复廉耻之色者,皆是也。”

——《新五代史》卷三十四第208页“大约郡将自擅,常赋殆绝,藩侯废置,不自朝廷,王业于是荡然”

——《旧唐书》卷一九下《僖宗》“唐自肃、代以后,上失其柄,藩镇自相雄长,擅其土地人民,用其甲兵财赋,官爵惟其所命,而人才亦各尽心于其所事,卒以成君弱臣强、正统数易之祸。”

——《宋史》卷四百三十六《陈亮郑樵林霆附李道传》战乱频仍、民不聊生

人臣篡逆、纲常失纪

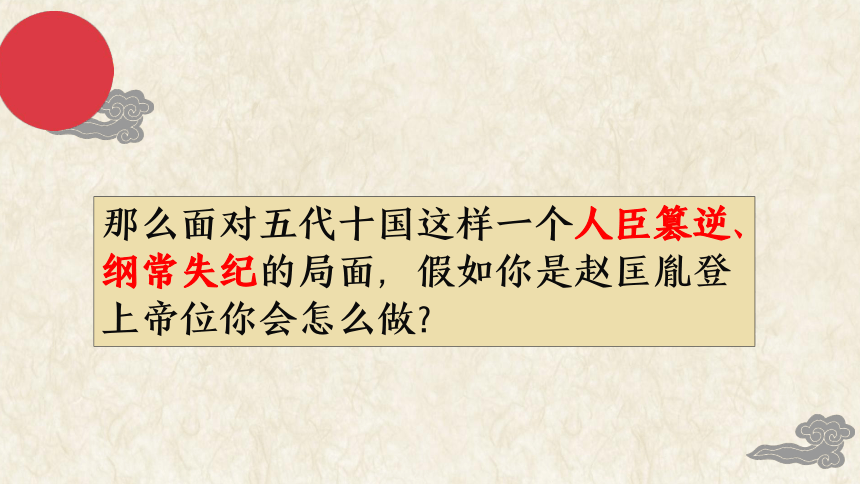

藩镇割据、正统数易黄袍加身,陈桥兵变迟明,逼寝所,太宗入白,太祖起。诸校露刃列于庭,曰:“诸军无主,愿策太尉为天子。”未及对,有以黄衣加太祖身,众皆罗拜,呼万岁!

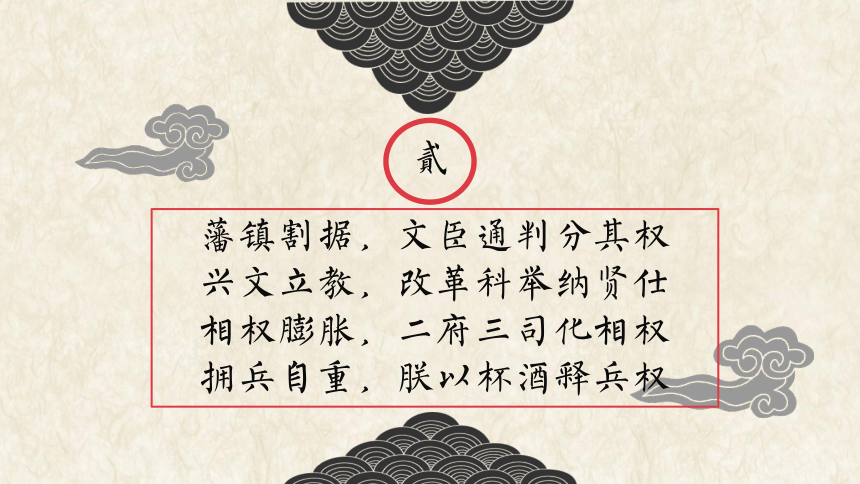

——出自《宋史》、作者:[元]脱脱 等奉敕、卷一、第100页那么面对五代十国这样一个人臣篡逆、纲常失纪的局面,假如你是赵匡胤登上帝位你会怎么做?贰藩镇割据,文臣通判分其权

兴文立教,改革科举纳贤仕

相权膨胀,二府三司化相权

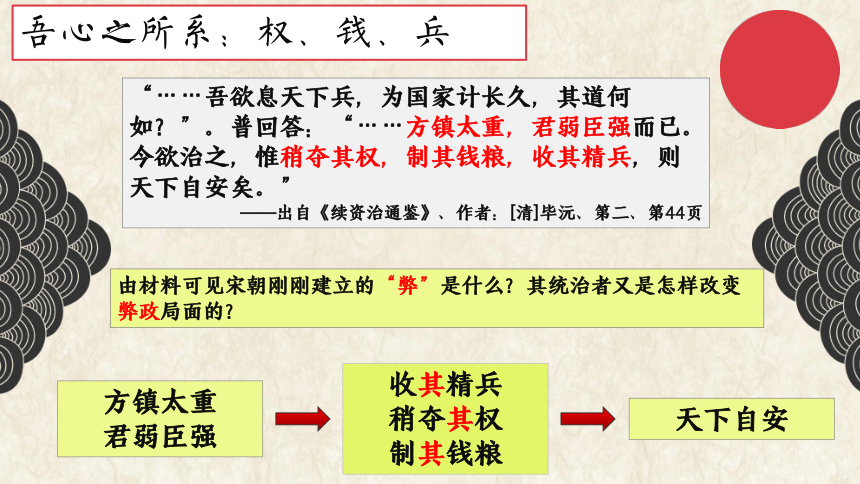

拥兵自重,朕以杯酒释兵权吾心之所系:权、钱、兵“……吾欲息天下兵,为国家计长久,其道何如?”。普回答:“……方镇太重,君弱臣强而已。今欲治之,惟稍夺其权,制其钱粮,收其精兵,则天下自安矣。”

——出自《续资治通鉴》、作者:[清]毕沅、第二、第44页方镇太重

君弱臣强收其精兵

稍夺其权

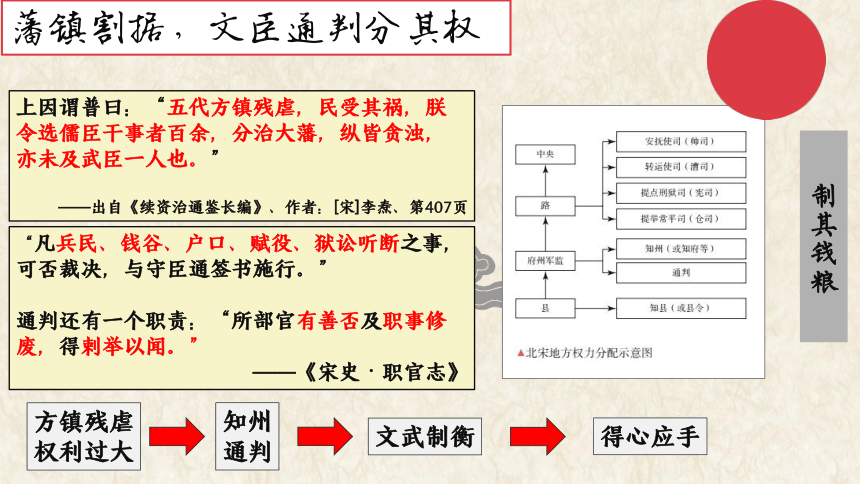

制其钱粮天下自安由材料可见宋朝刚刚建立的“弊”是什么?其统治者又是怎样改变弊政局面的?“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行。”

通判还有一个职责:“所部官有善否及职事修废,得剌举以闻。”

——《宋史·职官志》上因谓普曰:“五代方镇残虐,民受其祸,朕令选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”

——出自《续资治通鉴长编》、作者:[宋]李焘、第407页藩镇割据,文臣通判分其权方镇残虐

权利过大知州

通判文武制衡得心应手制其钱粮在解除中央、地方将领的兵权之后,

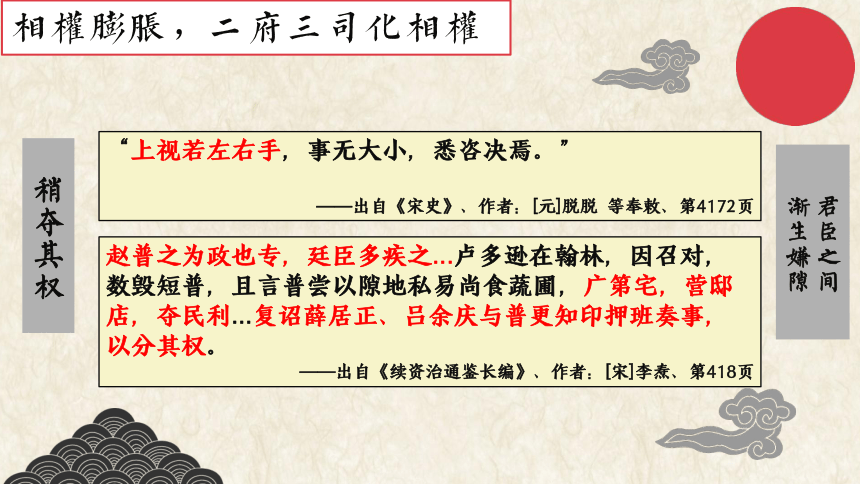

假如你是赵匡胤,面对以往朝廷上君弱臣强的局面,又会怎么做呢?相权膨胀,二府三司化相权稍夺其权“上视若左右手,事无大小,悉咨决焉。”

——出自《宋史》、作者:[元]脱脱 等奉敕、第4172页赵普之为政也专,廷臣多疾之...卢多逊在翰林,因召对,数毁短普,且言普尝以隙地私易尚食蔬圃,广第宅,营邸店,夺民利...复诏薛居正、吕余庆与普更知印押班奏事,以分其权。

——出自《续资治通鉴长编》、作者:[宋]李焘、第418页君臣之间

渐生嫌隙宰相专权自古有之,面对宰相专权,在赵宋王朝建国的短暂时间里,最行之有效的办法会是什么呢?相权膨胀,二府三司化相权二府三司制是宋代为了削弱相权,加强君权的重要举措。在中央,由枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权, 并增设参知政事为副相。枢密院又与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但并不统兵,后者统兵但无权调兵。在权力的制约过程中,北宋统治者采取“分化事权”的牵制手段,但也产生了消极影响。教材P58中说“宋初统治者大力加强专制集权,成功地维护了政权的稳定。”你同意这个说法吗?仅仅在制度上使皇权得到了加强,就足够了吗?兴文立教,改革科举纳贤仕《劝学诗》

宋真宗 赵恒

富家不用买良田,书中自有千锺粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。《神童诗》

北宋

天子重英豪,文章教尔曹 万般皆下品,惟有读书高。 少小须勤学,文章可立身 满朝朱紫贵,尽是读书人。 学问勤中得,萤窗万卷书 三冬今足用,谁笑腹空虚。 自小多才学,平生志气高 别人怀宝剑,我有笔如刀。 朝为田舍郎,暮登天子堂 将相本无种,男儿当自强。 重文之风

崇文抑武锁院制度

弥封制度

誊录制度

别试制度吸取唐、五代时科场积弊的教训,在科举考试中采取了一系列防微杜渐的措施:宋人科举考试图兴文立教,改革科举纳贤仕宋太宗在位21年(976-997 )通过科举而得官的将近万人。宋仁宗在位41年(1022-1063),单由进士一科而得官的就又四千五百十七人。

据《宋史·宰辅表》统计,宋朝宰相133名,科举出身

的123名。

两宋三百年间,共取士达11万,是历史上科举取士

最多的朝代。范仲淹 进士第九十七名 参知政事 庆历新政

王安石 进士第 四 名 参知政事 王安石变法

欧阳修 进士第十 四名 参知政事 庆历新政

苏 轼 进士第 二 名 通 判 革新除弊

曾 巩 进士第 一 名 知 州 廉洁奉公

“不得杀士大夫及上书言事人”

——太祖誓碑取士名额增多

文官队伍庞大拥兵自重,朕以杯酒释兵权收其精兵太祖忽屏左右,谓曰:“我非尔曹不及此。然吾为天子,殊不若为节度使之乐。吾终夕未尝安枕而卧。”守信等皆问何故。太祖曰:“是不难知矣。居此位者,谁不欲为之。”守信等顿首曰:“今天命已定,谁复敢有异心,陛下何为出此言耶?”太祖曰:“人孰不欲富贵,一旦有以黄袍加汝之身,虽欲不为,其可得乎?”

——出自《宋史》、作者:[元]脱脱 等奉敕、第4108页宋太祖杯酒释兵权拥兵自重,朕以杯酒释兵权“兵符出于密院,而不得统其众;兵众隶于三衙,而不得专其制。”

——出自《续资治通鉴长编拾补》、作者:[清]秦缃业、卷五十三、第311页方镇太重

君弱臣强杯酒释兵权“天下营兵,纵横交互,移换屯驻,不使常在一处。”

——出自《续资治通鉴长编》、作者:[宋]李焘、第3981页更戍法兵不识将

将不专兵有握兵之重

无发兵之权在杯酒释兵权等系列措施之后,是否真的达到了“为国家计长久”?叁积弱,外难御辽夏虎狼之师

积贫,内不支朝廷财政之需积弱,外难御辽夏虎狼之师澶渊之盟:

辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。通过这项协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。

宋夏和议:

北宋与西北党项族新建立的西夏发生战争,屡战屡败。双方最终达成和议:西夏保持帝号,同时向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。想一想:澶渊之盟中,北宋的妥协具有怎样的政治智慧?积贫,内不支朝廷财政之需三冗危机

【冗员】;采用恩荫制、奉行“恩逮于百官唯恐其不足”的笼络政策,导致官员多贪恋权位,官僚机构庞大而臃肿

【冗兵】:为稳定社会秩序,抵御北方民族的南侵,宋初实行“养兵”之策,形成了庞大的军事体系

【冗费】:军队、官员的激增导致财政开支的增加,使得本就拮据的政府财政更加入不敷出,再加上统治者大兴土木、修建寺观等。祖宗之法以“防弊”为核心,弊端如此凸显,何为当务之急?肆肃吏道,范仲淹庆历施新政

革时弊,王安石熙宁行变法肃吏道,范仲淹庆历施新政范仲淹明黜陟(严明官吏升降)(吏治方面)

抑侥幸(限制官僚滥进)(吏治方面)

精贡举(严密科举取士)(吏治方面)

择官长(慎选地方长官)(吏治方面)

均公田(官员等级职田)(吏治方面)

厚农桑(重视农业生产)(经济方面)

修武备(整治军事战备)(强兵方面)

减徭役(减轻人民负担)(经济方面)

推恩信(落实惠政信义)(法治方面)

重命令(重视朝廷号令)(法治方面)改革内容片面

以吏治为中心庆历新政因何失败?又有着怎样的历史影响?革时弊,王安石熙宁行变法王安石【富国之法】

青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

【强兵之法】

保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

【取士之法】

改革科举制度、整顿太学、三舍法革时弊,王安石熙宁行变法青苗法

内容:在每年二月、五月青黄不接时,由官府给农民贷款、贷粮,每半年取利息二分或三分,分别随夏秋两税归还。

作用:大大增加了政府收入;限制了高利贷对农民的剥削,一定程度上缓和了阶级矛盾。

局限:强制农民借贷;利息偏高,农民负担依然沉重。募役法(又称免役法)

内容:将原来按户轮流服差役,改为由官府雇人承担,不愿服差役的民户则按贫富等级交纳一定数量的钱,称为免役钱。官僚地主也不例外。

作用:农民从劳役中解脱出来,保证了劳动时间,促进生产发展;增加了政府财政收入。

局限:对贫苦人是沉重的负担。方田均税法

内容:下令全国清丈土地,核实土地所有者,并将土地按土质的好坏为五等,作为征收田赋的依据。

作用:清丈出大量隐瞒土地,增加了政府收入;部分农民免除赋税,得到实惠。均输法

内容:设立发运使,掌握东南六路生产情况和政府与宫廷的需要情况,按照“徙贵就贱,用近易远”的原则,统一收购和运输。

作用:降低国家支出,减轻了纳税户的额外负担,限制了富商大贾对市场的操纵和对民众的盘剥,便利了市民生活。革时弊,王安石熙宁行变法保甲法

内容:将乡村民户加以编制,十家为一保,民户家有两丁以上抽一丁为保丁,农闲时集中,接受军事训练。

作用:加强对农村的统治,维护农村社会治安; 建立全国性的军事储备;节省了大量的训练费用。

裁兵法

内容:整顿厢军及禁军,规定士兵五十岁后必须退役。测试士兵,禁军不合格者改为厢军,厢军不合格者改为民籍。

作用:提高军队士兵素质。将兵法(又叫置将法)

内容:废除北宋初年定立的更戍法,用逐渐推广的办法,把各路的驻军分为若干单位,每单位置将与副将一人,专门负责本单位军队的训练,以提高军队素质。

作用:改变了兵将分离的局面加强了军队战斗力改革科举制度

内容:颁布贡举法,废除明经科,而进士科的考试则以经义和策论为主,增加法科。

作用:把科举的立足点放在选拔具有经纶济世之志和真才实学的天平上,扩大考选名额。革时弊,王安石熙宁行变法【富国之法】

青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

【强兵之法】

保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

【取士之法】

改革科举制度、整顿太学、三舍法变法缺乏政治改革的支持?

好经让人念坏了?

变法的超前性与社会现实的落后性差距过大,变法没有适应的土壤?王安石变法取得了哪些成效?

最终又为何失败?

对宋朝带来了怎样的影响?内部分裂

新旧党争

北宋逐渐走向衰亡伍课堂小结:“历史解释”与人物评价

千古是非王安石课堂小结:“历史解释”与人物评价韩 琦:安石为翰林学士则有余,处辅弼之地则不可。梁启超:若乃于三代下求完人,惟公庶足以当之矣以不世出之杰,而蒙天下之诟,易世而未之湔者,在泰西则有克林威尔,而在吾国则荆公。蒋介石:我对中国古代的政治家,在秦汉以前则推周公,至于秦汉以后的政治家,所最佩服的就是王安石。列 宁:王安石是中国十一世纪时的改革家,实行土地国有未成。 罗大经:国家一统之业,其合而遂裂者,王安石之罪也。为什么对一个人会出现这么多的的评价?这又告诉我们应该如何评价历史人物?课堂小结:“历史解释”与人物评价学科核心素养——历史解释历史解释是指以史料为依据,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法。

所有历史叙述在本质上都是对历史的解释,即便是对基本事实的陈述也包含了陈述者的主观认识。人们通过多种不同的方式描述和解释过去,通过对史料的搜集、整理和辨析,辩证、客观地理解历史事物,不仅要将其描述出来,还要揭示其表象背后的深层因果关系。通过对历史的解释,不断接近历史真实。

——历史课程标准(2017年版)第二章:学科核心素养与课程目标陆靖康耻,武穆御金

臣子恨,绍兴和议

风波亭,英雄冤死

临安城,君臣偏安靖康耻,武穆御金 岳

飞《射雕英雄传》中郭靖、杨康他们的名字有什么深刻含义吗?臣子恨,绍兴和议南宋与金订立绍兴和议。以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”。宋高宗赵构风波亭,英雄冤死(岳飞之死与祖宗之法)杭州西湖的岳飞墓岳飞庙前的秦桧夫妇跪像三字冤成莫须有,呜呼此勅终长负

二帝不返青城魂,诸君谁饮黄龙酒 临安城,君臣偏安题临安邸

[南宋]林升

山外青山楼外楼,

西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,

直把杭州作汴州。 乞求称臣换来的和平带给南宋怎样的状态?请同学们回顾刚才所学概括本节课的内容,相较于以前的隋唐,两宋的政治军事有着怎样的特色?本课所学两宋的政治和军事唐朝灭亡五代乱,前事不忘后事师拥兵自重,朕以杯酒释兵权

相权膨胀,二府三司化相权

藩镇割据,文臣通判分其权

兴文立教,改革科举纳贤仕收起精兵

削夺其权

制其钱谷祖宗之法崇文抑武积弱,外难御辽夏虎狼之师

积贫,内不支朝廷财政之需肃吏道,范仲淹庆历施新政

革时弊,王安石熙宁行变法靖康耻,武穆御金;臣子恨,绍兴和议

风波亭,英雄冤死;临安城,君臣偏安防弊治国得失1.关于宋太祖驾崩前夜宋太宗(时为晋王)的活动,北宋时期有不同记载。《续湘山野录》记载,宋太宗当晚曾与其兄宋太祖在宫中饮酒,并宿于宫中;《涑水记闻》则称,那晚宋太宗并未进宫。这反映出

A.历史事实都是通过历史叙述呈现

B.同一历史事实会有不同历史记载

C.历史叙述不能客观准确再现历史事实

D.综合多种历史叙述即可确认历史事实(B)小试牛刀2.史载,宋太祖某日闷闷不乐,有人问他原因,他说:“尔谓帝王可容易行事耶……偶有误失,史官必书之,我所以不乐也。”此事反映了

A. 重史传统影响君主个人行为

B.宋代史官所撰史书全都真实可信

C.史官与君主间存在尖锐矛盾

D.宋太祖不愿史书记录其真实言行(A)3.“神宗既用王安石为参知政事,安石为帝言天下财利所当开辟敛散者,帝然其说,遂创立制置三司条例司”“以通天下之利”。这说明,王安石变法初期的改革重点在于

A.分散宰相权力

B.加强皇权

C.加强军事实力

D.增加财政收入(D)4.宋代官制分官、职、差遣三种,只有得到“差遣”了才能掌握实权,南宋史尧弼描绘道:“无其事虚设其官,无其功而空食其禄。”这种现象使得宋代

A.中央政府的权力削弱

B.埋下了积贫积弱的祸根

C.地方势力得到增强

D.官僚队伍膨胀及滥政(D)5.“太宗命曹彬取幽州,而宰相李昉等不知。其伐辽,一日内六招枢密院计议而中书不预闻。”(钱穆《国史大纲》)这说明当时

A.军事行动保密性强

B.政府执政效率较高

C.吏治混乱职责不明

D.相权受到较大削弱(D)

开国皇帝的殷切期冀,使我们感觉到他心中挥之不去的担忧。政权刚刚稳定,“继述父祖基业”的问题即被提上日程。而这些沉甸甸的考虑,实际上已经奠定了指示赵宋后世帝王“谨守”祖宗法度的基调。中外历史纲要(上)第九课 两宋的政治和军事两宋的政治和军事课程标准教学目标通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化基于课程标准,本节课目标着眼于“新”。

在教学过程中,落实王朝更迭之新,统治措施之新,改革变法之新,通过“祖宗之法”与“治国得失”两条线索,使得本节课更加完整,以期达到教学目标,并通过对“历史解释”等学科素养的渗透,提升学生解读历史的能力。壹唐朝灭亡五代乱 前事不忘后事师唐朝灭亡五代乱 前事不忘后事师“呜呼,五代之乱极矣!传所谓‘天地闭,贤人隐’之时欤?当此之时,臣弑其君,子弑其父,而缙绅之士安其禄而立其朝,充然无复廉耻之色者,皆是也。”

——《新五代史》卷三十四第208页“大约郡将自擅,常赋殆绝,藩侯废置,不自朝廷,王业于是荡然”

——《旧唐书》卷一九下《僖宗》“唐自肃、代以后,上失其柄,藩镇自相雄长,擅其土地人民,用其甲兵财赋,官爵惟其所命,而人才亦各尽心于其所事,卒以成君弱臣强、正统数易之祸。”

——《宋史》卷四百三十六《陈亮郑樵林霆附李道传》战乱频仍、民不聊生

人臣篡逆、纲常失纪

藩镇割据、正统数易黄袍加身,陈桥兵变迟明,逼寝所,太宗入白,太祖起。诸校露刃列于庭,曰:“诸军无主,愿策太尉为天子。”未及对,有以黄衣加太祖身,众皆罗拜,呼万岁!

——出自《宋史》、作者:[元]脱脱 等奉敕、卷一、第100页那么面对五代十国这样一个人臣篡逆、纲常失纪的局面,假如你是赵匡胤登上帝位你会怎么做?贰藩镇割据,文臣通判分其权

兴文立教,改革科举纳贤仕

相权膨胀,二府三司化相权

拥兵自重,朕以杯酒释兵权吾心之所系:权、钱、兵“……吾欲息天下兵,为国家计长久,其道何如?”。普回答:“……方镇太重,君弱臣强而已。今欲治之,惟稍夺其权,制其钱粮,收其精兵,则天下自安矣。”

——出自《续资治通鉴》、作者:[清]毕沅、第二、第44页方镇太重

君弱臣强收其精兵

稍夺其权

制其钱粮天下自安由材料可见宋朝刚刚建立的“弊”是什么?其统治者又是怎样改变弊政局面的?“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行。”

通判还有一个职责:“所部官有善否及职事修废,得剌举以闻。”

——《宋史·职官志》上因谓普曰:“五代方镇残虐,民受其祸,朕令选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”

——出自《续资治通鉴长编》、作者:[宋]李焘、第407页藩镇割据,文臣通判分其权方镇残虐

权利过大知州

通判文武制衡得心应手制其钱粮在解除中央、地方将领的兵权之后,

假如你是赵匡胤,面对以往朝廷上君弱臣强的局面,又会怎么做呢?相权膨胀,二府三司化相权稍夺其权“上视若左右手,事无大小,悉咨决焉。”

——出自《宋史》、作者:[元]脱脱 等奉敕、第4172页赵普之为政也专,廷臣多疾之...卢多逊在翰林,因召对,数毁短普,且言普尝以隙地私易尚食蔬圃,广第宅,营邸店,夺民利...复诏薛居正、吕余庆与普更知印押班奏事,以分其权。

——出自《续资治通鉴长编》、作者:[宋]李焘、第418页君臣之间

渐生嫌隙宰相专权自古有之,面对宰相专权,在赵宋王朝建国的短暂时间里,最行之有效的办法会是什么呢?相权膨胀,二府三司化相权二府三司制是宋代为了削弱相权,加强君权的重要举措。在中央,由枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权, 并增设参知政事为副相。枢密院又与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但并不统兵,后者统兵但无权调兵。在权力的制约过程中,北宋统治者采取“分化事权”的牵制手段,但也产生了消极影响。教材P58中说“宋初统治者大力加强专制集权,成功地维护了政权的稳定。”你同意这个说法吗?仅仅在制度上使皇权得到了加强,就足够了吗?兴文立教,改革科举纳贤仕《劝学诗》

宋真宗 赵恒

富家不用买良田,书中自有千锺粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。《神童诗》

北宋

天子重英豪,文章教尔曹 万般皆下品,惟有读书高。 少小须勤学,文章可立身 满朝朱紫贵,尽是读书人。 学问勤中得,萤窗万卷书 三冬今足用,谁笑腹空虚。 自小多才学,平生志气高 别人怀宝剑,我有笔如刀。 朝为田舍郎,暮登天子堂 将相本无种,男儿当自强。 重文之风

崇文抑武锁院制度

弥封制度

誊录制度

别试制度吸取唐、五代时科场积弊的教训,在科举考试中采取了一系列防微杜渐的措施:宋人科举考试图兴文立教,改革科举纳贤仕宋太宗在位21年(976-997 )通过科举而得官的将近万人。宋仁宗在位41年(1022-1063),单由进士一科而得官的就又四千五百十七人。

据《宋史·宰辅表》统计,宋朝宰相133名,科举出身

的123名。

两宋三百年间,共取士达11万,是历史上科举取士

最多的朝代。范仲淹 进士第九十七名 参知政事 庆历新政

王安石 进士第 四 名 参知政事 王安石变法

欧阳修 进士第十 四名 参知政事 庆历新政

苏 轼 进士第 二 名 通 判 革新除弊

曾 巩 进士第 一 名 知 州 廉洁奉公

“不得杀士大夫及上书言事人”

——太祖誓碑取士名额增多

文官队伍庞大拥兵自重,朕以杯酒释兵权收其精兵太祖忽屏左右,谓曰:“我非尔曹不及此。然吾为天子,殊不若为节度使之乐。吾终夕未尝安枕而卧。”守信等皆问何故。太祖曰:“是不难知矣。居此位者,谁不欲为之。”守信等顿首曰:“今天命已定,谁复敢有异心,陛下何为出此言耶?”太祖曰:“人孰不欲富贵,一旦有以黄袍加汝之身,虽欲不为,其可得乎?”

——出自《宋史》、作者:[元]脱脱 等奉敕、第4108页宋太祖杯酒释兵权拥兵自重,朕以杯酒释兵权“兵符出于密院,而不得统其众;兵众隶于三衙,而不得专其制。”

——出自《续资治通鉴长编拾补》、作者:[清]秦缃业、卷五十三、第311页方镇太重

君弱臣强杯酒释兵权“天下营兵,纵横交互,移换屯驻,不使常在一处。”

——出自《续资治通鉴长编》、作者:[宋]李焘、第3981页更戍法兵不识将

将不专兵有握兵之重

无发兵之权在杯酒释兵权等系列措施之后,是否真的达到了“为国家计长久”?叁积弱,外难御辽夏虎狼之师

积贫,内不支朝廷财政之需积弱,外难御辽夏虎狼之师澶渊之盟:

辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。通过这项协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。

宋夏和议:

北宋与西北党项族新建立的西夏发生战争,屡战屡败。双方最终达成和议:西夏保持帝号,同时向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。想一想:澶渊之盟中,北宋的妥协具有怎样的政治智慧?积贫,内不支朝廷财政之需三冗危机

【冗员】;采用恩荫制、奉行“恩逮于百官唯恐其不足”的笼络政策,导致官员多贪恋权位,官僚机构庞大而臃肿

【冗兵】:为稳定社会秩序,抵御北方民族的南侵,宋初实行“养兵”之策,形成了庞大的军事体系

【冗费】:军队、官员的激增导致财政开支的增加,使得本就拮据的政府财政更加入不敷出,再加上统治者大兴土木、修建寺观等。祖宗之法以“防弊”为核心,弊端如此凸显,何为当务之急?肆肃吏道,范仲淹庆历施新政

革时弊,王安石熙宁行变法肃吏道,范仲淹庆历施新政范仲淹明黜陟(严明官吏升降)(吏治方面)

抑侥幸(限制官僚滥进)(吏治方面)

精贡举(严密科举取士)(吏治方面)

择官长(慎选地方长官)(吏治方面)

均公田(官员等级职田)(吏治方面)

厚农桑(重视农业生产)(经济方面)

修武备(整治军事战备)(强兵方面)

减徭役(减轻人民负担)(经济方面)

推恩信(落实惠政信义)(法治方面)

重命令(重视朝廷号令)(法治方面)改革内容片面

以吏治为中心庆历新政因何失败?又有着怎样的历史影响?革时弊,王安石熙宁行变法王安石【富国之法】

青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

【强兵之法】

保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

【取士之法】

改革科举制度、整顿太学、三舍法革时弊,王安石熙宁行变法青苗法

内容:在每年二月、五月青黄不接时,由官府给农民贷款、贷粮,每半年取利息二分或三分,分别随夏秋两税归还。

作用:大大增加了政府收入;限制了高利贷对农民的剥削,一定程度上缓和了阶级矛盾。

局限:强制农民借贷;利息偏高,农民负担依然沉重。募役法(又称免役法)

内容:将原来按户轮流服差役,改为由官府雇人承担,不愿服差役的民户则按贫富等级交纳一定数量的钱,称为免役钱。官僚地主也不例外。

作用:农民从劳役中解脱出来,保证了劳动时间,促进生产发展;增加了政府财政收入。

局限:对贫苦人是沉重的负担。方田均税法

内容:下令全国清丈土地,核实土地所有者,并将土地按土质的好坏为五等,作为征收田赋的依据。

作用:清丈出大量隐瞒土地,增加了政府收入;部分农民免除赋税,得到实惠。均输法

内容:设立发运使,掌握东南六路生产情况和政府与宫廷的需要情况,按照“徙贵就贱,用近易远”的原则,统一收购和运输。

作用:降低国家支出,减轻了纳税户的额外负担,限制了富商大贾对市场的操纵和对民众的盘剥,便利了市民生活。革时弊,王安石熙宁行变法保甲法

内容:将乡村民户加以编制,十家为一保,民户家有两丁以上抽一丁为保丁,农闲时集中,接受军事训练。

作用:加强对农村的统治,维护农村社会治安; 建立全国性的军事储备;节省了大量的训练费用。

裁兵法

内容:整顿厢军及禁军,规定士兵五十岁后必须退役。测试士兵,禁军不合格者改为厢军,厢军不合格者改为民籍。

作用:提高军队士兵素质。将兵法(又叫置将法)

内容:废除北宋初年定立的更戍法,用逐渐推广的办法,把各路的驻军分为若干单位,每单位置将与副将一人,专门负责本单位军队的训练,以提高军队素质。

作用:改变了兵将分离的局面加强了军队战斗力改革科举制度

内容:颁布贡举法,废除明经科,而进士科的考试则以经义和策论为主,增加法科。

作用:把科举的立足点放在选拔具有经纶济世之志和真才实学的天平上,扩大考选名额。革时弊,王安石熙宁行变法【富国之法】

青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

【强兵之法】

保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

【取士之法】

改革科举制度、整顿太学、三舍法变法缺乏政治改革的支持?

好经让人念坏了?

变法的超前性与社会现实的落后性差距过大,变法没有适应的土壤?王安石变法取得了哪些成效?

最终又为何失败?

对宋朝带来了怎样的影响?内部分裂

新旧党争

北宋逐渐走向衰亡伍课堂小结:“历史解释”与人物评价

千古是非王安石课堂小结:“历史解释”与人物评价韩 琦:安石为翰林学士则有余,处辅弼之地则不可。梁启超:若乃于三代下求完人,惟公庶足以当之矣以不世出之杰,而蒙天下之诟,易世而未之湔者,在泰西则有克林威尔,而在吾国则荆公。蒋介石:我对中国古代的政治家,在秦汉以前则推周公,至于秦汉以后的政治家,所最佩服的就是王安石。列 宁:王安石是中国十一世纪时的改革家,实行土地国有未成。 罗大经:国家一统之业,其合而遂裂者,王安石之罪也。为什么对一个人会出现这么多的的评价?这又告诉我们应该如何评价历史人物?课堂小结:“历史解释”与人物评价学科核心素养——历史解释历史解释是指以史料为依据,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法。

所有历史叙述在本质上都是对历史的解释,即便是对基本事实的陈述也包含了陈述者的主观认识。人们通过多种不同的方式描述和解释过去,通过对史料的搜集、整理和辨析,辩证、客观地理解历史事物,不仅要将其描述出来,还要揭示其表象背后的深层因果关系。通过对历史的解释,不断接近历史真实。

——历史课程标准(2017年版)第二章:学科核心素养与课程目标陆靖康耻,武穆御金

臣子恨,绍兴和议

风波亭,英雄冤死

临安城,君臣偏安靖康耻,武穆御金 岳

飞《射雕英雄传》中郭靖、杨康他们的名字有什么深刻含义吗?臣子恨,绍兴和议南宋与金订立绍兴和议。以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”。宋高宗赵构风波亭,英雄冤死(岳飞之死与祖宗之法)杭州西湖的岳飞墓岳飞庙前的秦桧夫妇跪像三字冤成莫须有,呜呼此勅终长负

二帝不返青城魂,诸君谁饮黄龙酒 临安城,君臣偏安题临安邸

[南宋]林升

山外青山楼外楼,

西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,

直把杭州作汴州。 乞求称臣换来的和平带给南宋怎样的状态?请同学们回顾刚才所学概括本节课的内容,相较于以前的隋唐,两宋的政治军事有着怎样的特色?本课所学两宋的政治和军事唐朝灭亡五代乱,前事不忘后事师拥兵自重,朕以杯酒释兵权

相权膨胀,二府三司化相权

藩镇割据,文臣通判分其权

兴文立教,改革科举纳贤仕收起精兵

削夺其权

制其钱谷祖宗之法崇文抑武积弱,外难御辽夏虎狼之师

积贫,内不支朝廷财政之需肃吏道,范仲淹庆历施新政

革时弊,王安石熙宁行变法靖康耻,武穆御金;臣子恨,绍兴和议

风波亭,英雄冤死;临安城,君臣偏安防弊治国得失1.关于宋太祖驾崩前夜宋太宗(时为晋王)的活动,北宋时期有不同记载。《续湘山野录》记载,宋太宗当晚曾与其兄宋太祖在宫中饮酒,并宿于宫中;《涑水记闻》则称,那晚宋太宗并未进宫。这反映出

A.历史事实都是通过历史叙述呈现

B.同一历史事实会有不同历史记载

C.历史叙述不能客观准确再现历史事实

D.综合多种历史叙述即可确认历史事实(B)小试牛刀2.史载,宋太祖某日闷闷不乐,有人问他原因,他说:“尔谓帝王可容易行事耶……偶有误失,史官必书之,我所以不乐也。”此事反映了

A. 重史传统影响君主个人行为

B.宋代史官所撰史书全都真实可信

C.史官与君主间存在尖锐矛盾

D.宋太祖不愿史书记录其真实言行(A)3.“神宗既用王安石为参知政事,安石为帝言天下财利所当开辟敛散者,帝然其说,遂创立制置三司条例司”“以通天下之利”。这说明,王安石变法初期的改革重点在于

A.分散宰相权力

B.加强皇权

C.加强军事实力

D.增加财政收入(D)4.宋代官制分官、职、差遣三种,只有得到“差遣”了才能掌握实权,南宋史尧弼描绘道:“无其事虚设其官,无其功而空食其禄。”这种现象使得宋代

A.中央政府的权力削弱

B.埋下了积贫积弱的祸根

C.地方势力得到增强

D.官僚队伍膨胀及滥政(D)5.“太宗命曹彬取幽州,而宰相李昉等不知。其伐辽,一日内六招枢密院计议而中书不预闻。”(钱穆《国史大纲》)这说明当时

A.军事行动保密性强

B.政府执政效率较高

C.吏治混乱职责不明

D.相权受到较大削弱(D)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进