第8课 三国至隋唐的文化 课件(50张PPT)

文档属性

| 名称 | 第8课 三国至隋唐的文化 课件(50张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-27 12:05:42 | ||

图片预览

文档简介

课件50张PPT。8 三國至魏晉五代的文化认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领城的新成就,体会隋唐时期封建社会的高度繁荣,了解中外交流的历史意义。课程标准1、准确把握时空定位,识记三国至魏晋隋唐宗教、哲学、文艺、科技的主要成就;

2、运用唯物史观,解释三国至魏晋隋唐文化转型的背景,理解一定时期的文化是一定时期政治经济的体现;

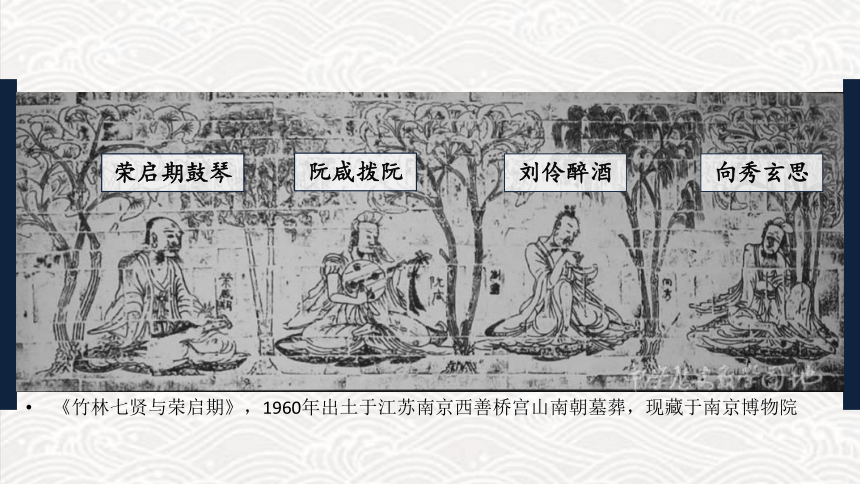

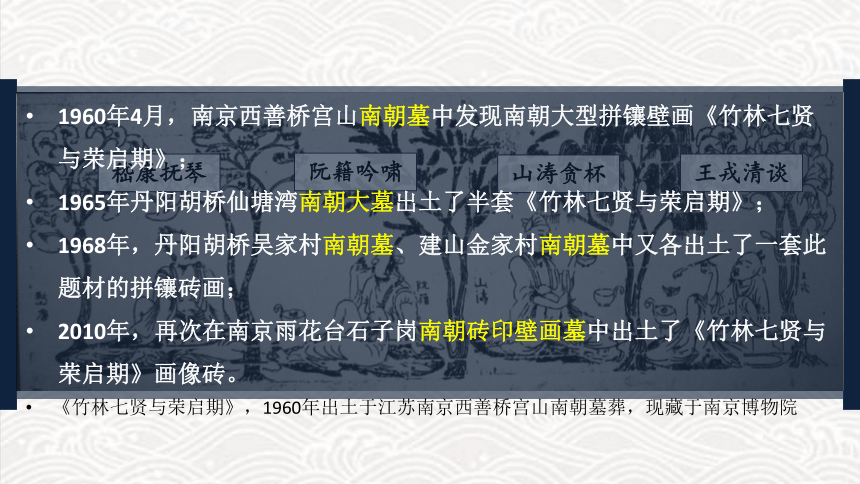

3、通过史料分析,理解三国至魏晋隋唐文化转型的特点,提高审美情趣,增强对中华文明的自豪感。教学目标一场深埋地下1500年的聚会……荣启期鼓琴阮咸拨阮刘伶醉酒向秀玄思《竹林七贤与荣启期》,1960年出土于江苏南京西善桥宫山南朝墓葬,现藏于南京博物院嵇康抚琴阮籍吟啸山涛贪杯王戎清谈1960年4月,南京西善桥宫山南朝墓中发现南朝大型拼镶壁画《竹林七贤与荣启期》;

1965年丹阳胡桥仙塘湾南朝大墓出土了半套《竹林七贤与荣启期》;

1968年,丹阳胡桥吴家村南朝墓、建山金家村南朝墓中又各出土了一套此题材的拼镶砖画;

2010年,再次在南京雨花台石子岗南朝砖印壁画墓中出土了《竹林七贤与荣启期》画像砖。 《竹林七贤与荣启期》,1960年出土于江苏南京西善桥宫山南朝墓葬,现藏于南京博物院

人在这里不再如两汉那样以外在的功业、节操、学问,而主要以其内在的思辨风神和精神状态,受到了尊敬和顶礼。是人和人格本身而不是外在事物,日益成为这一历史时期哲学和文艺的中心。

——李泽厚《美的历程》

从世俗世界到精神世界哲学一、两汉经学的衰微1.内因:儒学失据

两汉经学符合统治者加强君主专制的需要,是士大夫入世任官的敲门砖,但缺乏关于个体人格方面的理论,缺乏内在活力。

2.外因:天下失序

社会动荡,自然灾害频发,以“天人感应”为理论基石的两汉经学再难自圆其说,更难解答人们心中的忧虑和恐惧。

“以前所宣传和相信的那套伦理道德,鬼神迷信,谶纬宿命,繁琐经术等等规范、标准、价值,都是虚假的或值得怀疑的,它们并不可信或并无价值,只有人必然要死才是真的,只有短促的人生中总充满那么多的生离死别、哀伤不幸才是真的。”

——李泽厚《中国古代思想史论》

二、魏晋玄风的兴起1.背景

经济:自给自足的庄园经济

王夷甫雅尚玄远,常嫉其妇贪浊,口未尝言钱字。妇欲试之,令婢以钱遶床不得行。夷甫晨起,见钱阂行,呼婢曰:举却阿堵物。

——【宋】刘义庆《世说新语·规箴第十》

王衍(256年-311年),字夷甫,出身琅琊王氏,司徒王戎的堂弟,在西晋官至司徒。王夷甫何许人也?二、魏晋玄风的兴起1.背景

政治:世代沿袭的门阀政治

闻步兵校尉缺,厨多美酒,营人善酿酒,求为校尉,遂纵酒昏酣,遗落世事。

——【西晋】陈寿《三国志》

阮籍(210年-263年),字嗣宗,中国三国时期魏的诗人,“竹林七贤”之一。曾任散骑常侍、步兵校尉等官。此狂人谓谁?二、魏晋玄风的兴起1.背景

经济:自给自足的庄园经济

政治:世代沿袭的门阀政治

思想:走向崩溃的两汉经学

社会:动荡不安的社会变局——不营营于利——不汲汲于名——不困囿于礼——不留恋于生二、魏晋玄风的兴起2.表现

就思想言,其特色是易、老、庄的三玄之学代替了汉代的经学。

就行为言,其特色是突破传统礼教的藩篱而形成一种“任诞”的风气。

——余英时《名教思想与魏晋士风的演变》

二、魏晋玄风的兴起2.表现

(王衍)妙善玄言,唯谈《老》《庄》为事。每捉玉柄麈尾,与手同色。义理有所不安,随即改更,世号“口中雌黄”。

——【南朝】刘义庆《世说新语·容止》

仔细审视之下我们会发现其中真诚的哲理思索意味渐渐淡化,更多的是作为语言训练式的思辨游戏和表达人生态度的文学演练。

——葛兆光《七世纪前中国的知识、思想与信仰世界》二、魏晋玄风的兴起2.表现

籍母将死,与人围棋如故,对者求止,籍不肯,留与决赌。既而饮酒三斗,举声一号,呕血数升,废顿久之。

——【南朝】刘义庆《世说新语·容止》

越名教而任自然理论模式完全抛弃了社会功能方面的考虑……基本上属于一种脱离实际、超越现实的美妙空想,难以承担起精神支柱的重任,没有解决当时社会的迫切需要,所以也就不可避免地走向了失败的结局。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

佛教是外来的宗教,它创自古代印度,西汉末东汉初传入中国内地,魏晋时期盛行。佛教宣扬人生一切皆苦、现实世界一切皆空,主张超脱尘世,出家修行,落发为僧。

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”——杜牧《江南春》中国第一座佛寺——白马寺三、从“三教并行”到“三教合一”佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。同时,该教之中所蕴含的抽象思辨、深邃哲理对于注重精神享受的士大夫来说具有强烈的吸引力。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

道教形成于东汉末年,以“道”为最高信仰,认为“道”是化生中原万物的本原。主要宗旨是追求长生不死、得道成仙、济世救人。

顾恺之、祖冲之

王羲之及儿玄之、凝之、徽之、操之、献之,孙桢之、静之

陈寅恪在《天师道与滨海地域之关系》一文中认为,这与当时的宗教观念有关。 “之”字为五斗米道(即天师道)的标识。道教盛行可见一斑。道士画像三、从“三教并行”到“三教合一”道教强调人生的哀乐、现实的纵情,且备有长生之方、登仙之术,沟通了人与神的联系。这比较符合国人的民族文化心理,况且此教以道家学说为依托,道家的学术思想也就自然成了道教的重要组成部分。人们可由此来超凡脱俗,逍遥神游,求得精神上的充实和超越。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

道教遵奉老子李耳为本教创祖,由于唐朝皇帝乃李姓,唐朝君主遵奉老子为始祖,并且立祠祭祀,对老子追封帝号。

武后载初元年,僧法明等撰《大云经》四卷,说武后是弥勒菩萨化身下凡,应作为天下主人,武后下令颁行天下。命两京诸州各置大云寺一所,藏《大云经》,命僧人讲解,并提升佛教的地位在道教之上。

龙门石窟卢舍那大佛,按照武则天的形象塑造武则天为何崇佛?三、从“三教并行”到“三教合一”“正光已后,天下多虞,王役尤甚,於是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥之极。”

——《魏书·释老志》

“竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮。……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)。”

——范缜《神灭论》

统治者北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗先后4次灭佛。三武一宗为何灭佛?三、从“三教并行”到“三教合一”1.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·25)唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天时明令佛教位在道教之上;后来唐武宗又大规模地“灭佛”。这反映出唐代

A.皇帝的好恶决定宗教兴亡

B.道教的社会影响最大

C.儒学的政治地位最为稳固

D.佛教的社会基础薄弱C三、从“三教并行”到“三教合一”儒家重现实,重人事,重社会功能,社会秩序,重入世干进求禄,建功立业。所以……名教礼法是绝对不可丢失的。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

中国传统文化主流思想的演变文艺唐代孙位《高逸图》(又名《竹林七贤图》)“ ‘玄’‘清’ 不仅已经成了士人言谈追求的境界,也成了士人生活追求的境界,‘自然’不仅成了文人哲理思索的对象,也成了文人高雅情趣的标志。”

——葛兆光《七世纪前中国的知识、思想与信仰世界》明代戴进《达摩至惠能六代像》“否定生命厌弃世界的佛教最终变成了这种具有生意的禅果,并且通过诗歌、绘画等艺术王国给中国士大夫知识分子们增添了安慰、寄托和力量。”

——李泽厚《中国思想史论》初祖达摩二祖慧可三祖僧璨四祖道信五祖弘忍六祖慧能

“本来吾人所追求、所向往之超世之理想,精神之境界,玄远之世界,虽说是超越尘世,但究竟本在此世……如具此种心胸本领,即能发为德行,发为文章,乐成天籁,画成神品。 ”

——汤用彤《理学?佛学?玄学》

“年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。”

——曹丕《典论?论文》

从魏晋时期开始,文学开始有了自己独立的价值,诗人和作家凭借文学是可以不朽的。一、发为文章一、发为文章《归园田居·其三》陶渊明

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

苏东坡称赞他“古今贤之,贵其真也”,宋代诗人陈后山称赞他“渊明不为诗,写其胸中之妙耳。”陶渊明的诗都是诗人情真意念的真实活动,没有任何虚位和雕饰造作。文以寄兴东晋、刘宋陶渊明《将进酒》李白

君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。

君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

天生我材必有用,千金散尽还复来。

……

李诗富个性,有强烈的主观抒彩,内容表现出蔑视庸俗,反抗和不媚权贵的叛逆精神,歌颂游侠和仙道,被誉为“诗侠”、“诗仙”,后世亦以诗仙李白称之。文以寄兴清代苏六朋《太白醉酒图》东汉末年,书画开始成为自觉的艺术。二、画成神品书法在东汉末年成为艺术的条件:

字形丰富、数量庞大的单体汉字为富于个性化的创造准备了很好的条件;

知识群体的形成,是将汉字发展为书法艺术的动力;

东方审美情趣为其提供了丰富的社会土壤;

笔墨纸张等文具的改进,也为这一时期书法技巧的创新提供了条件。二、画成神品二、画成神品书以写意王羲之《兰亭序》“天下第一行书” (摹本)你会背诵《兰亭集序》吗?全文表达了怎样的思想感情?书以写意晋穆帝永和九年(353年)三月初,王羲之与儿子王凝之、王徽之、王操之、王献之,孙统、李充、孙绰、谢安、支遁、太原王蕴、许询、广汉王彬之、高平郗昙、余姚令谢胜等“少长群贤”共41人在会稽山阴集会,为兰亭集会,是时有二十六人得诗三十七首,后辑为《兰亭诗》。《兰亭集序》为王羲之为《兰亭诗》写的序言。

《兰亭集序》共计324字,凡是重复的字都各不相同,其中20个“之”字,各具风韵,皆无雷同。王羲之酒醒之后,过几天又把原文重写了好多本,但终究没有在兰亭集会时所写的好。书以写意颜真卿《祭姪文稿》“天下第二行书”全篇这么多涂改勾画,怎么还会被称为“天下第二行书”?书以写意唐玄宗天宝14年,安禄山起兵,颜真卿堂兄颜杲卿及其子颜季明守常山郡。天宝15年,安禄山围攻常山,执颜季明,藉逼颜杲卿降。但颜杲卿不屈,大骂安禄山,颜季明被杀。不久城为史思明所破,颜杲卿被押至洛阳,见安禄山。颜杲卿怒骂安禄山,被处死。颜氏一门三十余口被害。

唐肃宗乾元元年(758年),颜真卿命人至河北寻得颜季明头颅,挥泪写下《祭侄文稿》一文,23行,每行十一二字不等,共234字。 “以形写神” 画以传神

顾恺之《女史箴图》(局部)“顾长康画人,或数年不点目睛。人问其故,顾曰:四体妍媸,本无关于妙处,传神写照,正在阿堵(眼睛)中。”

——《世说新语?巧艺篇》 画以传神

顾恺之《洛神赋图》(局部)画以传神

青绿山水画

隋代展子虔

《游春图》

中国现存最早的山水卷轴

山水画

不拘泥于物体本身的真实性,而重在其背后的主观真实,“山川使我为山川言”,这是中国山水画一个非常重要的特征。画以传神

水墨山水画

王维,字摩诘(取自佛教的《维摩诘经》),号摩诘居士。盛唐山水田园派诗人、画家,号称“诗佛”。

“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”

——苏轼唐代王维《江干雪霁图》

“在没有过多的统制束缚、没有皇家钦定的标准下,与颂功德、讲实用的两汉经学、文艺相区别、一种真正思辨的、理性的“纯”哲学产生了;一种真正抒情的、感性的“纯”文艺产生了。这二者构成中国思想史上的一个飞跃。”

——李泽厚《美的历程》

唐朝与域外70多个国家有交往,鸿胪寺即负责接待各国外交使节,长安的国子监前后接纳了大量外国留学生,平时在学的常有数百人,其中,日本、新罗的留学生最多。来自中亚、西亚的商贾在长安广设酒肆,李白、王绩等著名诗人经常光顾胡商的酒肆,李白即留下“胡姬貌如花,当垆笑春风”,“落花踏尽游何处,笑入胡姬酒肆中”等诗句。唐长安城中外文化交流中外文化交流鉴真及唐招提寺鉴真东渡

佛教——鉴真在日本首次建立起了严格的戒律制度,使得日本佛教走上正轨,促使佛教被确定成为日本的国家宗教;

医学——鉴真大力传播张仲景的《伤寒杂病论》的知识,留有《鉴上人秘方》一卷,因此,被誉为“日本汉方医药之祖”;

书法——鉴真在第六次东渡之时,携带了王羲之的行书摹本一幅丧乱帖、王献之的行书真迹三幅,以及其他各种书法50卷。这对日本书道的形成起到了极大的促进作用。中外文化交流唐代以宽容开放的心态平等对待周边各族,吸纳外来文化,同时,也对周边国家尤其是东亚地区产生巨大影响,东亚诸国形成以中国文化为轴心的“东亚文化圈”。唐朝阎立本《步辇图》思考与总结“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力”,请你运用本节课的知识解读这句话的含义。2.(2011·广东文综·14)“虎溪三笑”讲的是儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远一起品茗畅谈、乐而忘返的故事。故事本身是虚构的,却在唐宋诗歌、绘画作品中时有出现。据此可以得出符合史实的结论是,当时

A.儒道佛出现融合的趋势

B.佛教开始传入中国

C.诗歌创作呈现繁荣局面

D.绘画风格以写实为主链接高考A3.(2014·全国大纲卷·13)东晋南朝诗人的作品在唐代成为模仿的对象。下列唐代诗人中,与东晋陶渊明诗歌风格相近的是

A.陈子昂

B.岑参

C.王维

D.李白链接高考C4.(2013·海南单科·4)唐玄宗时,令宫女为前方将士缝绵衣。一兵士于短袍中得诗:“沙场征战客,寒苦若为眠。战袍经手作,知落阿谁边。蓄意多添线,含情更着绵。今生已过也,结取后身缘。”玄宗得知后,将作诗宫女嫁给该兵士,这一故事主要反映的是当时

A.佛教因缘观念影响深入

B.诗歌成为表达爱情的方式

C.官营手工业因战争衰败

D.社会风气比较开放链接高考D5.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·26)唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是连西州(今吐鲁番)幼童习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为

A.皇帝好恶决定社会对艺术的批判

B.王羲之的艺术成就不可超越

C.艺术水平与时代选择的共同作用

D.朝代更替影响艺术评判标准链接高考C

2、运用唯物史观,解释三国至魏晋隋唐文化转型的背景,理解一定时期的文化是一定时期政治经济的体现;

3、通过史料分析,理解三国至魏晋隋唐文化转型的特点,提高审美情趣,增强对中华文明的自豪感。教学目标一场深埋地下1500年的聚会……荣启期鼓琴阮咸拨阮刘伶醉酒向秀玄思《竹林七贤与荣启期》,1960年出土于江苏南京西善桥宫山南朝墓葬,现藏于南京博物院嵇康抚琴阮籍吟啸山涛贪杯王戎清谈1960年4月,南京西善桥宫山南朝墓中发现南朝大型拼镶壁画《竹林七贤与荣启期》;

1965年丹阳胡桥仙塘湾南朝大墓出土了半套《竹林七贤与荣启期》;

1968年,丹阳胡桥吴家村南朝墓、建山金家村南朝墓中又各出土了一套此题材的拼镶砖画;

2010年,再次在南京雨花台石子岗南朝砖印壁画墓中出土了《竹林七贤与荣启期》画像砖。 《竹林七贤与荣启期》,1960年出土于江苏南京西善桥宫山南朝墓葬,现藏于南京博物院

人在这里不再如两汉那样以外在的功业、节操、学问,而主要以其内在的思辨风神和精神状态,受到了尊敬和顶礼。是人和人格本身而不是外在事物,日益成为这一历史时期哲学和文艺的中心。

——李泽厚《美的历程》

从世俗世界到精神世界哲学一、两汉经学的衰微1.内因:儒学失据

两汉经学符合统治者加强君主专制的需要,是士大夫入世任官的敲门砖,但缺乏关于个体人格方面的理论,缺乏内在活力。

2.外因:天下失序

社会动荡,自然灾害频发,以“天人感应”为理论基石的两汉经学再难自圆其说,更难解答人们心中的忧虑和恐惧。

“以前所宣传和相信的那套伦理道德,鬼神迷信,谶纬宿命,繁琐经术等等规范、标准、价值,都是虚假的或值得怀疑的,它们并不可信或并无价值,只有人必然要死才是真的,只有短促的人生中总充满那么多的生离死别、哀伤不幸才是真的。”

——李泽厚《中国古代思想史论》

二、魏晋玄风的兴起1.背景

经济:自给自足的庄园经济

王夷甫雅尚玄远,常嫉其妇贪浊,口未尝言钱字。妇欲试之,令婢以钱遶床不得行。夷甫晨起,见钱阂行,呼婢曰:举却阿堵物。

——【宋】刘义庆《世说新语·规箴第十》

王衍(256年-311年),字夷甫,出身琅琊王氏,司徒王戎的堂弟,在西晋官至司徒。王夷甫何许人也?二、魏晋玄风的兴起1.背景

政治:世代沿袭的门阀政治

闻步兵校尉缺,厨多美酒,营人善酿酒,求为校尉,遂纵酒昏酣,遗落世事。

——【西晋】陈寿《三国志》

阮籍(210年-263年),字嗣宗,中国三国时期魏的诗人,“竹林七贤”之一。曾任散骑常侍、步兵校尉等官。此狂人谓谁?二、魏晋玄风的兴起1.背景

经济:自给自足的庄园经济

政治:世代沿袭的门阀政治

思想:走向崩溃的两汉经学

社会:动荡不安的社会变局——不营营于利——不汲汲于名——不困囿于礼——不留恋于生二、魏晋玄风的兴起2.表现

就思想言,其特色是易、老、庄的三玄之学代替了汉代的经学。

就行为言,其特色是突破传统礼教的藩篱而形成一种“任诞”的风气。

——余英时《名教思想与魏晋士风的演变》

二、魏晋玄风的兴起2.表现

(王衍)妙善玄言,唯谈《老》《庄》为事。每捉玉柄麈尾,与手同色。义理有所不安,随即改更,世号“口中雌黄”。

——【南朝】刘义庆《世说新语·容止》

仔细审视之下我们会发现其中真诚的哲理思索意味渐渐淡化,更多的是作为语言训练式的思辨游戏和表达人生态度的文学演练。

——葛兆光《七世纪前中国的知识、思想与信仰世界》二、魏晋玄风的兴起2.表现

籍母将死,与人围棋如故,对者求止,籍不肯,留与决赌。既而饮酒三斗,举声一号,呕血数升,废顿久之。

——【南朝】刘义庆《世说新语·容止》

越名教而任自然理论模式完全抛弃了社会功能方面的考虑……基本上属于一种脱离实际、超越现实的美妙空想,难以承担起精神支柱的重任,没有解决当时社会的迫切需要,所以也就不可避免地走向了失败的结局。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

佛教是外来的宗教,它创自古代印度,西汉末东汉初传入中国内地,魏晋时期盛行。佛教宣扬人生一切皆苦、现实世界一切皆空,主张超脱尘世,出家修行,落发为僧。

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”——杜牧《江南春》中国第一座佛寺——白马寺三、从“三教并行”到“三教合一”佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。同时,该教之中所蕴含的抽象思辨、深邃哲理对于注重精神享受的士大夫来说具有强烈的吸引力。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

道教形成于东汉末年,以“道”为最高信仰,认为“道”是化生中原万物的本原。主要宗旨是追求长生不死、得道成仙、济世救人。

顾恺之、祖冲之

王羲之及儿玄之、凝之、徽之、操之、献之,孙桢之、静之

陈寅恪在《天师道与滨海地域之关系》一文中认为,这与当时的宗教观念有关。 “之”字为五斗米道(即天师道)的标识。道教盛行可见一斑。道士画像三、从“三教并行”到“三教合一”道教强调人生的哀乐、现实的纵情,且备有长生之方、登仙之术,沟通了人与神的联系。这比较符合国人的民族文化心理,况且此教以道家学说为依托,道家的学术思想也就自然成了道教的重要组成部分。人们可由此来超凡脱俗,逍遥神游,求得精神上的充实和超越。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

道教遵奉老子李耳为本教创祖,由于唐朝皇帝乃李姓,唐朝君主遵奉老子为始祖,并且立祠祭祀,对老子追封帝号。

武后载初元年,僧法明等撰《大云经》四卷,说武后是弥勒菩萨化身下凡,应作为天下主人,武后下令颁行天下。命两京诸州各置大云寺一所,藏《大云经》,命僧人讲解,并提升佛教的地位在道教之上。

龙门石窟卢舍那大佛,按照武则天的形象塑造武则天为何崇佛?三、从“三教并行”到“三教合一”“正光已后,天下多虞,王役尤甚,於是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥之极。”

——《魏书·释老志》

“竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮。……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)。”

——范缜《神灭论》

统治者北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗先后4次灭佛。三武一宗为何灭佛?三、从“三教并行”到“三教合一”1.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·25)唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天时明令佛教位在道教之上;后来唐武宗又大规模地“灭佛”。这反映出唐代

A.皇帝的好恶决定宗教兴亡

B.道教的社会影响最大

C.儒学的政治地位最为稳固

D.佛教的社会基础薄弱C三、从“三教并行”到“三教合一”儒家重现实,重人事,重社会功能,社会秩序,重入世干进求禄,建功立业。所以……名教礼法是绝对不可丢失的。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

中国传统文化主流思想的演变文艺唐代孙位《高逸图》(又名《竹林七贤图》)“ ‘玄’‘清’ 不仅已经成了士人言谈追求的境界,也成了士人生活追求的境界,‘自然’不仅成了文人哲理思索的对象,也成了文人高雅情趣的标志。”

——葛兆光《七世纪前中国的知识、思想与信仰世界》明代戴进《达摩至惠能六代像》“否定生命厌弃世界的佛教最终变成了这种具有生意的禅果,并且通过诗歌、绘画等艺术王国给中国士大夫知识分子们增添了安慰、寄托和力量。”

——李泽厚《中国思想史论》初祖达摩二祖慧可三祖僧璨四祖道信五祖弘忍六祖慧能

“本来吾人所追求、所向往之超世之理想,精神之境界,玄远之世界,虽说是超越尘世,但究竟本在此世……如具此种心胸本领,即能发为德行,发为文章,乐成天籁,画成神品。 ”

——汤用彤《理学?佛学?玄学》

“年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。”

——曹丕《典论?论文》

从魏晋时期开始,文学开始有了自己独立的价值,诗人和作家凭借文学是可以不朽的。一、发为文章一、发为文章《归园田居·其三》陶渊明

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

苏东坡称赞他“古今贤之,贵其真也”,宋代诗人陈后山称赞他“渊明不为诗,写其胸中之妙耳。”陶渊明的诗都是诗人情真意念的真实活动,没有任何虚位和雕饰造作。文以寄兴东晋、刘宋陶渊明《将进酒》李白

君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。

君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

天生我材必有用,千金散尽还复来。

……

李诗富个性,有强烈的主观抒彩,内容表现出蔑视庸俗,反抗和不媚权贵的叛逆精神,歌颂游侠和仙道,被誉为“诗侠”、“诗仙”,后世亦以诗仙李白称之。文以寄兴清代苏六朋《太白醉酒图》东汉末年,书画开始成为自觉的艺术。二、画成神品书法在东汉末年成为艺术的条件:

字形丰富、数量庞大的单体汉字为富于个性化的创造准备了很好的条件;

知识群体的形成,是将汉字发展为书法艺术的动力;

东方审美情趣为其提供了丰富的社会土壤;

笔墨纸张等文具的改进,也为这一时期书法技巧的创新提供了条件。二、画成神品二、画成神品书以写意王羲之《兰亭序》“天下第一行书” (摹本)你会背诵《兰亭集序》吗?全文表达了怎样的思想感情?书以写意晋穆帝永和九年(353年)三月初,王羲之与儿子王凝之、王徽之、王操之、王献之,孙统、李充、孙绰、谢安、支遁、太原王蕴、许询、广汉王彬之、高平郗昙、余姚令谢胜等“少长群贤”共41人在会稽山阴集会,为兰亭集会,是时有二十六人得诗三十七首,后辑为《兰亭诗》。《兰亭集序》为王羲之为《兰亭诗》写的序言。

《兰亭集序》共计324字,凡是重复的字都各不相同,其中20个“之”字,各具风韵,皆无雷同。王羲之酒醒之后,过几天又把原文重写了好多本,但终究没有在兰亭集会时所写的好。书以写意颜真卿《祭姪文稿》“天下第二行书”全篇这么多涂改勾画,怎么还会被称为“天下第二行书”?书以写意唐玄宗天宝14年,安禄山起兵,颜真卿堂兄颜杲卿及其子颜季明守常山郡。天宝15年,安禄山围攻常山,执颜季明,藉逼颜杲卿降。但颜杲卿不屈,大骂安禄山,颜季明被杀。不久城为史思明所破,颜杲卿被押至洛阳,见安禄山。颜杲卿怒骂安禄山,被处死。颜氏一门三十余口被害。

唐肃宗乾元元年(758年),颜真卿命人至河北寻得颜季明头颅,挥泪写下《祭侄文稿》一文,23行,每行十一二字不等,共234字。 “以形写神” 画以传神

顾恺之《女史箴图》(局部)“顾长康画人,或数年不点目睛。人问其故,顾曰:四体妍媸,本无关于妙处,传神写照,正在阿堵(眼睛)中。”

——《世说新语?巧艺篇》 画以传神

顾恺之《洛神赋图》(局部)画以传神

青绿山水画

隋代展子虔

《游春图》

中国现存最早的山水卷轴

山水画

不拘泥于物体本身的真实性,而重在其背后的主观真实,“山川使我为山川言”,这是中国山水画一个非常重要的特征。画以传神

水墨山水画

王维,字摩诘(取自佛教的《维摩诘经》),号摩诘居士。盛唐山水田园派诗人、画家,号称“诗佛”。

“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”

——苏轼唐代王维《江干雪霁图》

“在没有过多的统制束缚、没有皇家钦定的标准下,与颂功德、讲实用的两汉经学、文艺相区别、一种真正思辨的、理性的“纯”哲学产生了;一种真正抒情的、感性的“纯”文艺产生了。这二者构成中国思想史上的一个飞跃。”

——李泽厚《美的历程》

唐朝与域外70多个国家有交往,鸿胪寺即负责接待各国外交使节,长安的国子监前后接纳了大量外国留学生,平时在学的常有数百人,其中,日本、新罗的留学生最多。来自中亚、西亚的商贾在长安广设酒肆,李白、王绩等著名诗人经常光顾胡商的酒肆,李白即留下“胡姬貌如花,当垆笑春风”,“落花踏尽游何处,笑入胡姬酒肆中”等诗句。唐长安城中外文化交流中外文化交流鉴真及唐招提寺鉴真东渡

佛教——鉴真在日本首次建立起了严格的戒律制度,使得日本佛教走上正轨,促使佛教被确定成为日本的国家宗教;

医学——鉴真大力传播张仲景的《伤寒杂病论》的知识,留有《鉴上人秘方》一卷,因此,被誉为“日本汉方医药之祖”;

书法——鉴真在第六次东渡之时,携带了王羲之的行书摹本一幅丧乱帖、王献之的行书真迹三幅,以及其他各种书法50卷。这对日本书道的形成起到了极大的促进作用。中外文化交流唐代以宽容开放的心态平等对待周边各族,吸纳外来文化,同时,也对周边国家尤其是东亚地区产生巨大影响,东亚诸国形成以中国文化为轴心的“东亚文化圈”。唐朝阎立本《步辇图》思考与总结“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力”,请你运用本节课的知识解读这句话的含义。2.(2011·广东文综·14)“虎溪三笑”讲的是儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远一起品茗畅谈、乐而忘返的故事。故事本身是虚构的,却在唐宋诗歌、绘画作品中时有出现。据此可以得出符合史实的结论是,当时

A.儒道佛出现融合的趋势

B.佛教开始传入中国

C.诗歌创作呈现繁荣局面

D.绘画风格以写实为主链接高考A3.(2014·全国大纲卷·13)东晋南朝诗人的作品在唐代成为模仿的对象。下列唐代诗人中,与东晋陶渊明诗歌风格相近的是

A.陈子昂

B.岑参

C.王维

D.李白链接高考C4.(2013·海南单科·4)唐玄宗时,令宫女为前方将士缝绵衣。一兵士于短袍中得诗:“沙场征战客,寒苦若为眠。战袍经手作,知落阿谁边。蓄意多添线,含情更着绵。今生已过也,结取后身缘。”玄宗得知后,将作诗宫女嫁给该兵士,这一故事主要反映的是当时

A.佛教因缘观念影响深入

B.诗歌成为表达爱情的方式

C.官营手工业因战争衰败

D.社会风气比较开放链接高考D5.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·26)唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是连西州(今吐鲁番)幼童习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为

A.皇帝好恶决定社会对艺术的批判

B.王羲之的艺术成就不可超越

C.艺术水平与时代选择的共同作用

D.朝代更替影响艺术评判标准链接高考C

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进