第8课 三国至隋唐的文化 学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 第8课 三国至隋唐的文化 学案(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 329.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-27 12:07:56 | ||

图片预览

文档简介

第8课 三国至隋唐的文化

要点

学纲

一、儒学、道教与佛教的发展

(一)▲魏晋南北朝隋唐时期,儒学、道教与佛教的发展

(二)△佛教盛行与反佛、灭佛

1.佛教盛行的影响; 2.反佛:范缜提出“形神统一”观点;

3.统治者四次灭佛。

(三)儒学困境与儒学复兴的提出

(四)魏晋玄学

二、△文学艺术

(一)文学

1.魏晋南北朝时期的文学; 2.唐诗的繁荣。

(二)艺术

1.书法艺术; 2.绘画艺术; 3.石窟艺术; 4.乐舞艺术

三、科技

(一)魏晋南北朝时期的科学成果

1.数学; 2.农学; 3.地理学。

(二)▲隋唐时期的科技成果

1.雕版印刷术; 2.火药及其应用; 3.天文学; 4.医学

四、▲中外文化交流

(一)佛教的传播与中外文化交流

1.佛教传入与西行取经; 2.中国佛教对周边国家的影响。

(二)其他方面的文化交流

(三)唐朝对外交通路线

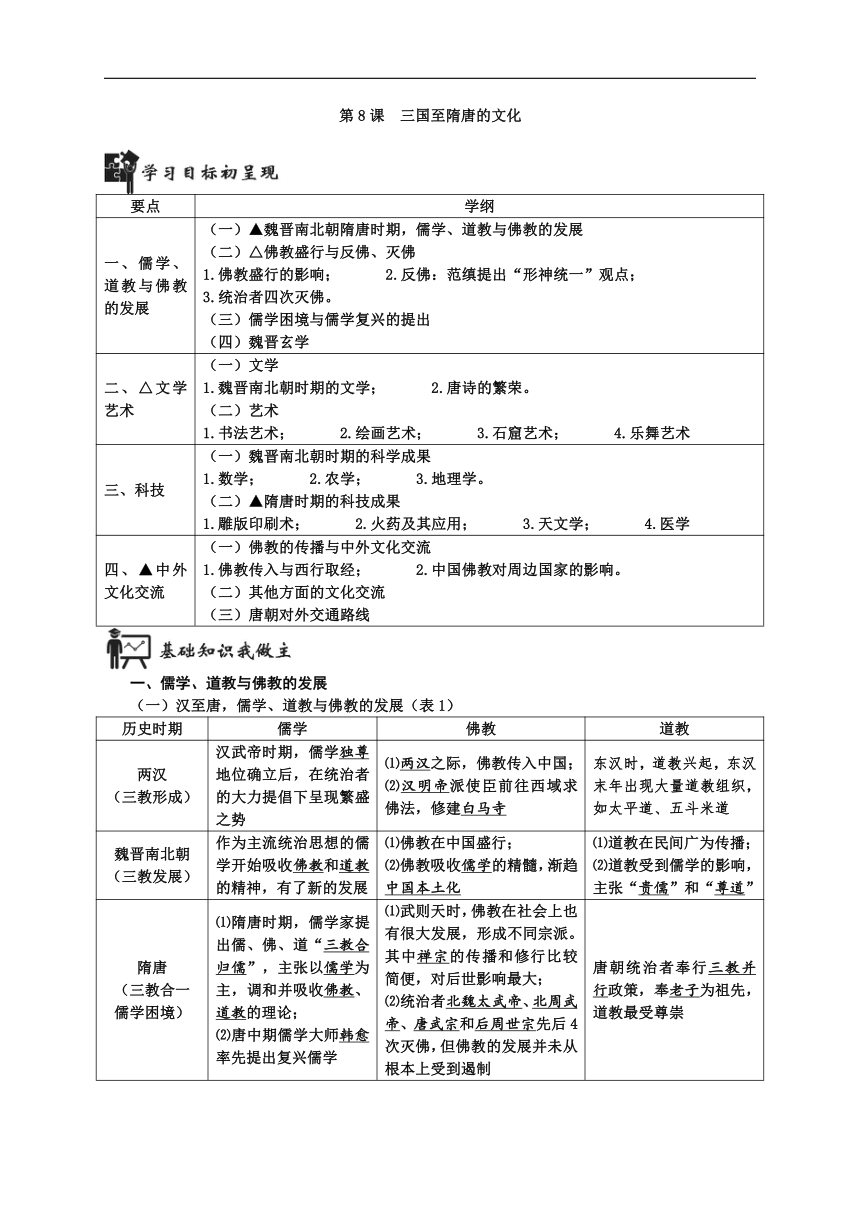

一、儒学、道教与佛教的发展

(一)汉至唐,儒学、道教与佛教的发展(表1)

历史时期

儒学

佛教

道教

两汉

(三教形成)

汉武帝时期,儒学独尊地位确立后,在统治者的大力提倡下呈现繁盛之势

⑴两汉之际,佛教传入中国;

⑵汉明帝派使臣前往西域求佛法,修建白马寺

东汉时,道教兴起,东汉末年出现大量道教组织,如太平道、五斗米道

魏晋南北朝

(三教发展)

作为主流统治思想的儒学开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展

⑴佛教在中国盛行;

⑵佛教吸收儒学的精髓,渐趋中国本土化

⑴道教在民间广为传播;

⑵道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”

隋唐

(三教合一

儒学困境)

⑴隋唐时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论;

⑵唐中期儒学大师韩愈率先提出复兴儒学

⑴武则天时,佛教在社会上也有很大发展,形成不同宗派。其中禅宗的传播和修行比较简便,对后世影响最大;

⑵统治者北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗先后4次灭佛,但佛教的发展并未从根本上受到遏制

唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇

魏晋南北朝隋唐时期,思想发展的特征是:⑴思想活跃,宗教呈现多元特征;⑵儒学、佛教、道教相互吸收,共同发展;⑶出现“三教合一”趋势;⑷儒学的正统地位受到挑战,面临困境。

(二)南朝无神论思想家范缜针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的(即形神统一观点),对佛教进行抨击。

(三)魏晋之际,统治阶级内部的政治残杀非常频繁,社会上出现了逃避现实政治斗争、崇尚老庄的思潮玄学。玄学家政治上追求“无为”,生活作风上主张任其“自然”,社会风气上崇尚“清谈”。竹林七贤是魏晋时期玄学的代表。

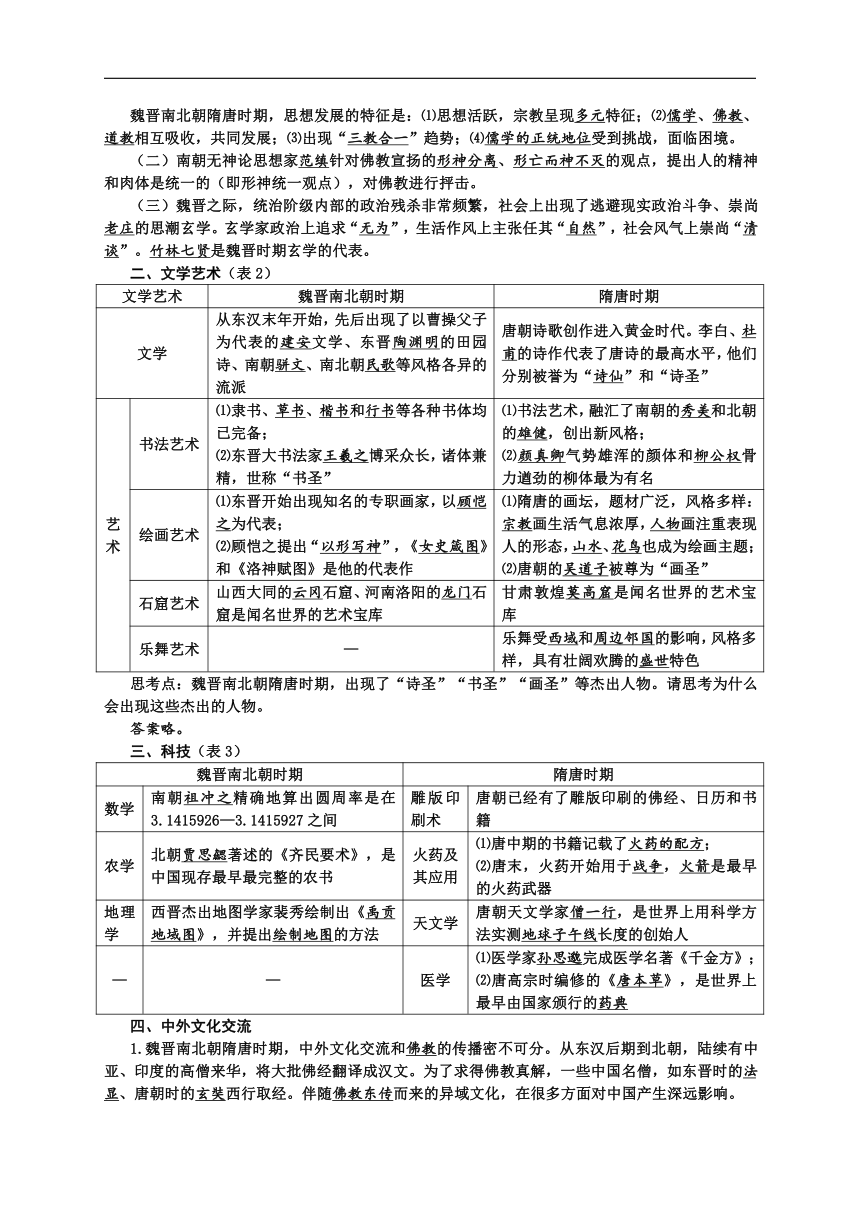

二、文学艺术(表2)

文学艺术

魏晋南北朝时期

隋唐时期

文学

从东汉末年开始,先后出现了以曹操父子为代表的建安文学、东晋陶渊明的田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等风格各异的流派

唐朝诗歌创作进入黄金时代。李白、杜甫的诗作代表了唐诗的最高水平,他们分别被誉为“诗仙”和“诗圣”

艺术

书法艺术

⑴隶书、草书、楷书和行书等各种书体均已完备;

⑵东晋大书法家王羲之博采众长,诸体兼精,世称“书圣”

⑴书法艺术,融汇了南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格;

⑵颜真卿气势雄浑的颜体和柳公权骨力遒劲的柳体最为有名

绘画艺术

⑴东晋开始出现知名的专职画家,以顾恺之为代表;

⑵顾恺之提出“以形写神”,《女史箴图》和《洛神赋图》是他的代表作

⑴隋唐的画坛,题材广泛,风格多样:宗教画生活气息浓厚,人物画注重表现人的形态,山水、花鸟也成为绘画主题;

⑵唐朝的吴道子被尊为“画圣”

石窟艺术

山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟是闻名世界的艺术宝库

甘肃敦煌莫高窟是闻名世界的艺术宝库

乐舞艺术

—

乐舞受西域和周边邻国的影响,风格多样,具有壮阔欢腾的盛世特色

思考点:魏晋南北朝隋唐时期,出现了“诗圣”“书圣”“画圣”等杰出人物。请思考为什么会出现这些杰出的人物。

答案略。

三、科技(表3)

魏晋南北朝时期

隋唐时期

数学

南朝祖冲之精确地算出圆周率是在3.1415926—3.1415927之间

雕版印刷术

唐朝已经有了雕版印刷的佛经、日历和书籍

农学

北朝贾思勰著述的《齐民要术》,是中国现存最早最完整的农书

火药及其应用

⑴唐中期的书籍记载了火药的配方;

⑵唐末,火药开始用于战争,火箭是最早的火药武器

地理学

西晋杰出地图学家裴秀绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法

天文学

唐朝天文学家僧一行,是世界上用科学方法实测地球子午线长度的创始人

—

—

医学

⑴医学家孙思邈完成医学名著《千金方》;

⑵唐高宗时编修的《唐本草》,是世界上最早由国家颁行的药典

四、中外文化交流

1.魏晋南北朝隋唐时期,中外文化交流和佛教的传播密不可分。从东汉后期到北朝,陆续有中亚、印度的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。为了求得佛教真解,一些中国名僧,如东晋时的法显、唐朝时的玄奘西行取经。伴随佛教东传而来的异域文化,在很多方面对中国产生深远影响。

2.中国佛教的发展也影响到周边国家。日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的空海就是很有名的一位高僧。唐朝高僧鉴真6次东渡最终到达日本,传授佛法。这些交流对日本等周边国家的佛教发展有着重要贡献。

3.唐都长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会。日本、新罗两国向唐朝派遣了许多使节和留学生。唐朝后期,不少经海路来华的西亚商人在广州、泉州等南方港口城市定居。伊斯兰教也传入唐朝。

一、三教(儒、佛、道)发展及影响

(一)道教改革及其发展

材料一:两晋之际的葛洪批评民间的早期道教,提出以神仙养生为内,儒术应世为外,把神仙方术与儒家的纲常名教结合起来,主张道教徒应该以儒家的忠孝、仁恕、信义、和顺为本,否则虽勤于修炼,也不能成仙。

北魏寇谦之制定了一系列道教戒律,废除了原来入教要收取租米钱税以及男女和合之术等陈规陋习,提倡“专以礼度为首,加以服食闭练”;自称得到老子感召,辅佐北方的“太平真君”,并因此而得到北魏太武帝的信任。

南朝陶弘景自称“胜力菩萨”,致力于儒道佛三教合一,在此过程中,不断完善道教教义和道教神仙谱系。

⑴根据材料一,概括指出魏晋南北朝时期道教的改革趋势及其影响。(10分)

改革趋势:①与社会主流思想(儒家纲常名教和佛教)相结合;②废除早期道教的陈规陋习;③不断完善道教戒律和教义。(每点2分共6分,言之有理即可)

影响:①改革后的道教在民间广泛传播;②得到统治者的信任;③出现儒道佛“三教合一”趋势;④冲击儒学的正统地位。(任答2点4分,言之有理即可)

(二)佛教兴盛与反佛、灭佛

材料二:北周武帝决心“求兵于僧众之间,取地于塔庙之下”,于是下诏曰:“佛生西域,寄传东夏,……朕非五胡,心无敬事,既非正教,所以废之。”范缜博通经术,尤精《三礼》,缜盛称无佛,著《神灭论》曰:“神即形也,形即神也;是以形存则神存,形谢则神灭也。”张融《三破论》中说:“寻中原人士,莫不信道!今中国有奉佛者,必是羌胡之种!”

材料三:佛教作为一种宗教,本质是禁欲为善,度人行善,但在中华的传播颇受挑战。佛教徒首先要与论敌论争,以证明佛教与中华传统尤其是皇权的主流思想不仅没有根本冲突而且相得益彰,并因此对佛教教义进行必要的调整。一些高僧博采多学,像经史子集自不待言,医学、面相、甚至魔术杂技无所不通,他们在与名门望族、皇室贵胄交往时往往被看作是奇人高士,倍受尊崇。面对布衣百姓,佛教徒实行一种深入浅出、既说又唱的俗讲制度,据说这种俗讲及其俗讲底稿就是中国评书和评话小说的渊源所自。因此,像众生平等、大千世界、天花乱坠等佛教术语,为广大群众所熟知;像七月十五中元节、腊八节等佛教风俗在中国影响深远。

⑵根据材料二,佛教在中国传播面临着哪些阻碍因素?(6分)根据材料三并结合所学,魏晋南北朝时期佛教又是如何克服障碍走向兴盛的?(6分)

阻碍因素:①佛寺(佛教发展)与官府争夺劳动力和土地,遭到统治者灭佛;②佛教非正教(主流社会思想),遭到儒家学者的反对;③佛教是一种唯心主义理论,遭到唯物思想家的反对;④佛教是外来宗教,遭到本土宗教信奉者反对。(任答3点6分,言之有理即可)

佛教做法:①与论敌论争并融入中华传统主流思想;②调整佛教教义(吸收儒家精髓),渐趋中国本土化;③融入科技;④结交权贵;⑤(佛教徒实行的俗讲制度)深入百姓。(任答3点6分,言之有理即可)

材料四:佛教自东汉明帝白马驮经以来传入中国,经过长期的冲突与磨合,东晋以后开始融入中国文化。隋唐时期玄奘法师西行取经,佛教迅速传播并逐渐成为中国文化的有机组成部分。中国传统文化的基本格局——儒、释、道三教鼎足而立,相互影响、取长补短也逐渐形成。在佛教中国化的过程中,出现了一种“文化回馈”的历史现象:某个文明社会从另一种文明那里学到了某些优秀的文化因素或先进的文化成果,诸如科技、文艺、哲学、宗教等方面,然后历经磨合或适应而融入本土文化,又经过千锤百炼而锻造成富有本土文化特色的文明,此时再将这些更出色、更成熟的文化硕果,回馈给整个人类文明世界。

——摘编自张志刚《文化回馈:人类文明交流的新境界——以“佛教中国化”为例》

⑶根据材料四并结合所学,说明佛教传入中国在“文化回馈”现象上的主要表现。(6分)

表现:①佛教传入中国后,与儒、道思想融合,形成理学,推动中国传统主流文化的发展;②中国建筑、文艺带有浓厚的佛教色彩,丰富了中华文化;③中国化的佛教传入日本、新罗等国,对周边国家佛教发展有着重要贡献;④以佛教为纽带,密切了与中印及沿途国家间的文化交流。(任答3点6分,言之有理即可)

(三)儒学困境与儒学复兴的提出

材料五:儒学本身在思辨性和理论性方面存在着严重的不足。儒学在孔子创立之时,只是一些伦理原则和教条。在宋明儒学家看来,以往的这些论证要么是“不备”,要么是“不明”。且魏晋南北朝时期社会动荡不安,尤其是政治腐败,王朝更革代起,军阀割据,战争颇兴,“君君、臣臣、父父、子子”等观念也开始受到怀疑。传统儒学充斥着伦理说教,却不能对人的生老病死提供解释和安慰,缺乏治心的手段。

汉唐儒学简单的理论体系,已经不能应对人们的各种思考和疑惑,它失去了权威的解释能力。于是,整个思想文化领域出现了西汉以来从未有过的自由氛围。

——人教版《历史》必修三

⑷根据材料五,概括指出汉唐儒学面临困境的原因。(6分)

原因:①儒学本身存在严重不足(理论体系简单);②魏晋南北朝时期,社会动荡,政治腐败,儒家伦理受到怀疑;③传统儒学缺乏治心手段,已不能满足人们需要(不能应对人们的各种思考和疑惑)。(每点2分共6分)

材料六:在历史中,儒学一直在发展与创新。唐代韩愈以周公、孔子的继承者自居,排斥佛、道,鄙薄汉代以来的儒学,认为周公、孔子之道在孟子之后已经断绝。他在《原道》中说:“吾所谓道也,非向(先前)所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子。孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉。”他的这一主张被宋代儒者接受并发扬。当代学者认为韩愈开了宋代“新儒学”的先河。

——摘编自卞孝萱等《韩愈评传》

⑸根据材料六及所学,指出韩愈关于儒学认识的基本思想及其对儒学复兴的影响。(6分)

基本观点:①排斥佛道,以儒学为正统(弘扬儒学);②主张回归原典、回归孔孟;③主张探寻儒学本源,提出“道统”论(完整的道统传承谱系)。(任答2点4分)

影响:韩愈的“道统”思想被宋代儒者接受并发扬,成为儒学复兴运动的先声。(2分)

二、文学艺术成就

材料:颜真卿“少勤学业,有词藻,尤工书”。唐玄宗时登进士甲科,历官侍御史等职,因为人刚直,不附权臣杨国忠,出为平原太守。安史之乱爆发,其以平原一郡独撑河北危局良久。后任刑部尚书,“军国大事,知无不言”,“累进封鲁郡公”。藩镇李希烈反,颜真卿前往安抚,面对叛军“不能屈节,当自烧”的威胁,愤然赴火。后被叛军杀害,终年77岁。朝廷赠司徒,谥“文忠”。颜真卿“立朝正色,刚而有礼,非公言直道,不萌于心。天下不以姓名称,而独曰鲁公”。史书称赞他“富于学,守其正,全其节,是文之杰也”。

唐人重书法,“工书”者甚众,颜真卿“善正、草书,笔力遒婉”,尤为后人所推崇。欧阳修得其所书残碑,赞曰:“颜公书如忠臣烈士、道德君子,其端严尊重,人初见而畏之,然愈久而愈可爱也……虽其残缺不忍弃之。”

——据《旧唐书》等

⑴根据材料,概括颜真卿的个人品德。(6分)

品德:①勤奋好学,有学识;②不附权势;③坦诚直言;④不畏强暴;⑤忠义守节。(任答3点6分)

⑵根据材料并结合所学,简析颜真卿书法为后世推崇的原因。(6分)

推崇原因:①“颜体”气势雄浑;②注重书法规范,便于后人学习;③书法与个人修养的统一;④个人品德提升其作品的价值。(任答3点6分)

三、中外文化交流

(一)以佛教为纽带的文化交流

材料一:玄奘(602年—664年),唐代著名高僧,法相宗创始人。贞观初年,玄奘在苦心钻研佛学中,发现当时国内佛教经论的体系杂乱,有些问题各家说法颇多分歧。玄奘听说天竺(古印度)地方有很多佛经,于是决心西游,“以问所惑,以释众疑”。

唐初,西行之路出玉门关后分南北二路,北路由天山南麓过葱岭,南路由昆仑山北麓向西过葱岭,玄奘选择了北路,他一人西行五万里,历经艰辛到达印度佛教中心那烂陀寺取真经,前后十七年学遍了当时的大小乘各种学说。归国后,玄奘长期从事翻译佛经的工作,译典著作有《大般若经》《心经》《解深密经》《瑜伽师地论》《成唯识论》等。除了将梵文译成汉文外,玄奘还将汉文译成梵文,如老子《道德经》,《大乘起信论》等。《大唐西域记》十二卷,记述他西游亲身经历的110个国家及传闻的28个国家的山川、地邑、物产、习俗等。《西游记》即以其取经事迹为原型。

——摘编自白寿彝《中国通史》

⑴依据材料一并结合所学,分析玄奘西行取经成功的原因。(6分)

成功原因:①唐初佛教盛行,印度是佛教文化的中心;②唐初开明开放的文化政策;③陆上丝绸之路的开辟和延续;④玄奘不畏艰险、探求真理的精神。(任答3点6分)

⑵依据材料一并结合所学,分析玄奘西行取经的意义。(6分)

意义:①推动了佛教在中国的进一步传播;②对促进中印文化交流起了积极作用;③留下了研究唐朝与西域、中亚、南亚地区交往的重要史料;④为后世的文学艺术创作提供了素材。(任答3点6分)

材料二:鉴真……应日本圣武天皇的约请东渡日本,经过六次努力,历尽艰险,“频经炎热”,双目失明,终于在754年(天宝十三年)携同弟子到达日本,时已年近七旬。鉴真把律宗传到日本,同时还把佛寺建筑、雕塑、绘画等艺术传授给他们。日本现存的唐招提寺,就是鉴真及其弟子创建的,它对日本建筑艺术有重要影响。该寺至今还收藏着鉴真和尚的坐像,这是唐代中日文化交流的重要纪念物。鉴真精通医学,尤精本草,他虽双目失明,但能以鼻嗅分辨各种药物,对日本医药学的发展作出了贡献。

——朱绍侯主编《中国古代史》

⑶根据材料一概括鉴真东渡对日本的影响。(6分)

影响:①促进了佛教在日本的传播;②促进了日本建设、雕塑、绘画等艺术的发展;③促进了日本医药学的发展;④增进了日本对唐(中国)文化的了解和向往。(任答3点6分,言之有理即可)

(二)域外文化对唐朝文化艺术的影响

材料三:唐朝受域外文化的影响很大,给唐朝社会打上了深刻烙印。著名史学家向达指出:

李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄。第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之……异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时,此种胡化大率为西域风之好尚:服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画,竞事纷泊;其极社会各方面,隐约皆有所化,好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也。

——向达《唐代长安与西域文明》

材料四:美国学者薛爱华也通过具体研究概括说:

唐朝人追求外来物品的风气渗透了唐朝社会的各个阶层和日常生活的各个方面:在各式各样的家庭用具上,都出现了伊朗、印度以及突厥人的画像和装饰式样……实际上整个唐代都没有从崇尚外来物品的社会风气中解脱出来。

——[美]薛爱华著,吴玉贵译《撒马尔罕的金桃——唐代舶来品研究》

⑷根据材料三、四并结合所学,概括指出唐朝受域外文化影响在文化艺术方面的具体表现。(6分)

影响表现:①佛教等外来宗教广泛传播(“各种宗教,无不可于长安得之”);②因佛教传播,唐朝宗教画生活气息浓厚,甘肃敦煌莫高窟闻名世界;③受西域“服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画”影响,“长安胡化盛极一时”;④“外来物品”及其装饰等“渗透了唐朝社会的各个阶层和日常生活”之中;⑤乐舞受西域和周边邻国的影响;⑥中国建筑、雕塑、壁画等深受佛教和西域文化影响。(任答3点6分,言之有理即可)

⑸根据材料三、四并结合所学,分析唐朝受域外文化影响很大的原因。(6分)

原因:①唐朝奉行开明兼容的文化政策(“一切文物……亦复不闻华夷,兼收并蓄”); ②帝王和权贵对域外文化的推崇; ③唐朝国家统一,政治稳定,经济繁荣,对外交通发达,对外交往频繁等;④域外文化丰富多彩,精彩纷呈。(任答3点6分,言之有理即可)

『认知结构』

『质疑与反思 启示与认识』

由学生在学习后,进一步提出质疑与反思,或总结学习启示与认识。

『限时训练』总分30分,限时15分钟。

一、选择题:在下列各小题中,只有一个选项是符合题目要求的。每小题2分,共16分。

1.魏晋时期,有人斥责佛教“使父子之亲隔,君臣之义乖(背离、违背),夫妇之和旷,友朋之信绝”。这反映出当时(D)

A.佛教传入颠覆了传统观念 B.儒家伦理不为社会所重视

C.佛教急于融入于本土文化 D.佛教教义与儒家伦理抵触

2.“虎溪三笑”讲的是儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远一起品茗畅谈,乐而忘返的故事。故事本身是虚构的,却在唐宋诗歌、绘画作品中时有出现。据此可以得出符合史实的结论是,当时(A)

A.儒道佛出现融合的趋势 B.佛教开始向中国传播

C.诗歌创作呈现繁荣局面 D.绘画风格以写实为主

3.“神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神无也……未闻刀没而利存,岂容形亡而神在?”这段话应出自(B)

A.荀子 B.范缜 C.后周世宗 D.吴道子

4.三国魏正始年间出现“正始之音”。当时以何晏为首,以老庄思想糅合儒家经义,谈玄析理,放达不羁。该学派遭到政治打击后理想落潮,普遍出现危机感和幻灭感。这体现了(B)

A.儒学发展进入新阶段 B.政治对文化的影响

C.道家的观念深入人心 D.佛道融合趋势加强

5.北魏孝文帝迁都洛阳后,龙门石窟佛像造型(如图1)逐渐呈现汉化的风格。这反映了(C)

图1

A.佛教的传入 B.疆域的扩大 C.民族的融合 D.全国的统一

6.据《齐民要术·序》记载,贾思勰“采捃(jùn,摘取)经传,爰及歌谣,询之老成,验之行事”而写成此书。材料表明《齐民要术》(D)

A.体系严谨 B.内容丰富 C.综合性强 D.取材广泛

7.唐节度使冯宿上奏章说:剑南、两川及淮南道的百姓都用刻版印刷日历,在市上售卖。每年中央司天台还没有颁布新历书时,这些印好的日历已满天下皆是。这说明唐代(C)

A.各地商品种类繁多交易频繁 B.人们可在城市随意买卖日历

C.雕版印刷术已经在民间流行 D.雕版印刷技术开始趋于成熟

8.唐朝时,蔬菜品种日益丰富,开始出现原产于地中海的莴苣、印度的刀豆、波棱国(今尼泊尔)的菠菜等。这一情况主要透露出唐朝(B)

A.农业生产的发达 B.对外交流的繁荣

C.西域都护的设置 D.人们生活的进步

二、非选择题

9.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:韩愈曾针时佛教的兴盛上表宪宗(805—820年在位)说,佛教的流行使“乱亡相继,运祚(犹言国运祚福)不长”,对封建统治有害而无益。他着重指出:“佛本夷狄之人,与中国言语不通,衣服殊制。口不言先王之法言,身不服先王之法服,不知臣君之义,父子之情”,故不宜敬奉。于是他断然提出:“以此骨付之有司,投诸水火,永绝根本,断天下之疑,绝后世之惑。”并表示,“佛如有灵,能作祸祟,凡有殊咎,宜加臣身”。

——韩愈《论佛骨表》(818年)

材料二:唐代后期,由于佛教寺院土地不输课税,僧侣免除赋役,佛教寺院经济过分扩张,损害了国库收入,与普通地主也存在着矛盾。唐武宗崇信道教,深恶佛教,会昌年间又因讨伐泽潞(之叛),财政急需,在道士赵归真的鼓动和李德裕的支持下,从会昌二年(842年)开始渐进地进行毁佛,在会昌五年(845年)达到高潮,于会昌六年(846年)武宗死后终止。世称“会昌法难”。

——摘编自百度百科

⑴根据材料一并结合所学,概括韩愈主张“禁佛”的原因。(8分)

原因:①佛教盛行不利于维护封建统治;②佛教是外来宗教,与中国传统不合;③佛教违反纲常伦理;④韩愈反对(不信)宗教迷信;⑤复兴儒学的需要。(任答4点8分)

⑵根据材料二,简述唐武宗“灭佛”的影响。(6分)

影响:①有利于增加政府的财政收入;②有利于缓解社会矛盾,维护封建统治;③给佛教造成巨大的打击;④不利于中外文化的交流。(任答3点6分)

要点

学纲

一、儒学、道教与佛教的发展

(一)▲魏晋南北朝隋唐时期,儒学、道教与佛教的发展

(二)△佛教盛行与反佛、灭佛

1.佛教盛行的影响; 2.反佛:范缜提出“形神统一”观点;

3.统治者四次灭佛。

(三)儒学困境与儒学复兴的提出

(四)魏晋玄学

二、△文学艺术

(一)文学

1.魏晋南北朝时期的文学; 2.唐诗的繁荣。

(二)艺术

1.书法艺术; 2.绘画艺术; 3.石窟艺术; 4.乐舞艺术

三、科技

(一)魏晋南北朝时期的科学成果

1.数学; 2.农学; 3.地理学。

(二)▲隋唐时期的科技成果

1.雕版印刷术; 2.火药及其应用; 3.天文学; 4.医学

四、▲中外文化交流

(一)佛教的传播与中外文化交流

1.佛教传入与西行取经; 2.中国佛教对周边国家的影响。

(二)其他方面的文化交流

(三)唐朝对外交通路线

一、儒学、道教与佛教的发展

(一)汉至唐,儒学、道教与佛教的发展(表1)

历史时期

儒学

佛教

道教

两汉

(三教形成)

汉武帝时期,儒学独尊地位确立后,在统治者的大力提倡下呈现繁盛之势

⑴两汉之际,佛教传入中国;

⑵汉明帝派使臣前往西域求佛法,修建白马寺

东汉时,道教兴起,东汉末年出现大量道教组织,如太平道、五斗米道

魏晋南北朝

(三教发展)

作为主流统治思想的儒学开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展

⑴佛教在中国盛行;

⑵佛教吸收儒学的精髓,渐趋中国本土化

⑴道教在民间广为传播;

⑵道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”

隋唐

(三教合一

儒学困境)

⑴隋唐时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论;

⑵唐中期儒学大师韩愈率先提出复兴儒学

⑴武则天时,佛教在社会上也有很大发展,形成不同宗派。其中禅宗的传播和修行比较简便,对后世影响最大;

⑵统治者北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗先后4次灭佛,但佛教的发展并未从根本上受到遏制

唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇

魏晋南北朝隋唐时期,思想发展的特征是:⑴思想活跃,宗教呈现多元特征;⑵儒学、佛教、道教相互吸收,共同发展;⑶出现“三教合一”趋势;⑷儒学的正统地位受到挑战,面临困境。

(二)南朝无神论思想家范缜针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的(即形神统一观点),对佛教进行抨击。

(三)魏晋之际,统治阶级内部的政治残杀非常频繁,社会上出现了逃避现实政治斗争、崇尚老庄的思潮玄学。玄学家政治上追求“无为”,生活作风上主张任其“自然”,社会风气上崇尚“清谈”。竹林七贤是魏晋时期玄学的代表。

二、文学艺术(表2)

文学艺术

魏晋南北朝时期

隋唐时期

文学

从东汉末年开始,先后出现了以曹操父子为代表的建安文学、东晋陶渊明的田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等风格各异的流派

唐朝诗歌创作进入黄金时代。李白、杜甫的诗作代表了唐诗的最高水平,他们分别被誉为“诗仙”和“诗圣”

艺术

书法艺术

⑴隶书、草书、楷书和行书等各种书体均已完备;

⑵东晋大书法家王羲之博采众长,诸体兼精,世称“书圣”

⑴书法艺术,融汇了南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格;

⑵颜真卿气势雄浑的颜体和柳公权骨力遒劲的柳体最为有名

绘画艺术

⑴东晋开始出现知名的专职画家,以顾恺之为代表;

⑵顾恺之提出“以形写神”,《女史箴图》和《洛神赋图》是他的代表作

⑴隋唐的画坛,题材广泛,风格多样:宗教画生活气息浓厚,人物画注重表现人的形态,山水、花鸟也成为绘画主题;

⑵唐朝的吴道子被尊为“画圣”

石窟艺术

山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟是闻名世界的艺术宝库

甘肃敦煌莫高窟是闻名世界的艺术宝库

乐舞艺术

—

乐舞受西域和周边邻国的影响,风格多样,具有壮阔欢腾的盛世特色

思考点:魏晋南北朝隋唐时期,出现了“诗圣”“书圣”“画圣”等杰出人物。请思考为什么会出现这些杰出的人物。

答案略。

三、科技(表3)

魏晋南北朝时期

隋唐时期

数学

南朝祖冲之精确地算出圆周率是在3.1415926—3.1415927之间

雕版印刷术

唐朝已经有了雕版印刷的佛经、日历和书籍

农学

北朝贾思勰著述的《齐民要术》,是中国现存最早最完整的农书

火药及其应用

⑴唐中期的书籍记载了火药的配方;

⑵唐末,火药开始用于战争,火箭是最早的火药武器

地理学

西晋杰出地图学家裴秀绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法

天文学

唐朝天文学家僧一行,是世界上用科学方法实测地球子午线长度的创始人

—

—

医学

⑴医学家孙思邈完成医学名著《千金方》;

⑵唐高宗时编修的《唐本草》,是世界上最早由国家颁行的药典

四、中外文化交流

1.魏晋南北朝隋唐时期,中外文化交流和佛教的传播密不可分。从东汉后期到北朝,陆续有中亚、印度的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。为了求得佛教真解,一些中国名僧,如东晋时的法显、唐朝时的玄奘西行取经。伴随佛教东传而来的异域文化,在很多方面对中国产生深远影响。

2.中国佛教的发展也影响到周边国家。日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的空海就是很有名的一位高僧。唐朝高僧鉴真6次东渡最终到达日本,传授佛法。这些交流对日本等周边国家的佛教发展有着重要贡献。

3.唐都长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会。日本、新罗两国向唐朝派遣了许多使节和留学生。唐朝后期,不少经海路来华的西亚商人在广州、泉州等南方港口城市定居。伊斯兰教也传入唐朝。

一、三教(儒、佛、道)发展及影响

(一)道教改革及其发展

材料一:两晋之际的葛洪批评民间的早期道教,提出以神仙养生为内,儒术应世为外,把神仙方术与儒家的纲常名教结合起来,主张道教徒应该以儒家的忠孝、仁恕、信义、和顺为本,否则虽勤于修炼,也不能成仙。

北魏寇谦之制定了一系列道教戒律,废除了原来入教要收取租米钱税以及男女和合之术等陈规陋习,提倡“专以礼度为首,加以服食闭练”;自称得到老子感召,辅佐北方的“太平真君”,并因此而得到北魏太武帝的信任。

南朝陶弘景自称“胜力菩萨”,致力于儒道佛三教合一,在此过程中,不断完善道教教义和道教神仙谱系。

⑴根据材料一,概括指出魏晋南北朝时期道教的改革趋势及其影响。(10分)

改革趋势:①与社会主流思想(儒家纲常名教和佛教)相结合;②废除早期道教的陈规陋习;③不断完善道教戒律和教义。(每点2分共6分,言之有理即可)

影响:①改革后的道教在民间广泛传播;②得到统治者的信任;③出现儒道佛“三教合一”趋势;④冲击儒学的正统地位。(任答2点4分,言之有理即可)

(二)佛教兴盛与反佛、灭佛

材料二:北周武帝决心“求兵于僧众之间,取地于塔庙之下”,于是下诏曰:“佛生西域,寄传东夏,……朕非五胡,心无敬事,既非正教,所以废之。”范缜博通经术,尤精《三礼》,缜盛称无佛,著《神灭论》曰:“神即形也,形即神也;是以形存则神存,形谢则神灭也。”张融《三破论》中说:“寻中原人士,莫不信道!今中国有奉佛者,必是羌胡之种!”

材料三:佛教作为一种宗教,本质是禁欲为善,度人行善,但在中华的传播颇受挑战。佛教徒首先要与论敌论争,以证明佛教与中华传统尤其是皇权的主流思想不仅没有根本冲突而且相得益彰,并因此对佛教教义进行必要的调整。一些高僧博采多学,像经史子集自不待言,医学、面相、甚至魔术杂技无所不通,他们在与名门望族、皇室贵胄交往时往往被看作是奇人高士,倍受尊崇。面对布衣百姓,佛教徒实行一种深入浅出、既说又唱的俗讲制度,据说这种俗讲及其俗讲底稿就是中国评书和评话小说的渊源所自。因此,像众生平等、大千世界、天花乱坠等佛教术语,为广大群众所熟知;像七月十五中元节、腊八节等佛教风俗在中国影响深远。

⑵根据材料二,佛教在中国传播面临着哪些阻碍因素?(6分)根据材料三并结合所学,魏晋南北朝时期佛教又是如何克服障碍走向兴盛的?(6分)

阻碍因素:①佛寺(佛教发展)与官府争夺劳动力和土地,遭到统治者灭佛;②佛教非正教(主流社会思想),遭到儒家学者的反对;③佛教是一种唯心主义理论,遭到唯物思想家的反对;④佛教是外来宗教,遭到本土宗教信奉者反对。(任答3点6分,言之有理即可)

佛教做法:①与论敌论争并融入中华传统主流思想;②调整佛教教义(吸收儒家精髓),渐趋中国本土化;③融入科技;④结交权贵;⑤(佛教徒实行的俗讲制度)深入百姓。(任答3点6分,言之有理即可)

材料四:佛教自东汉明帝白马驮经以来传入中国,经过长期的冲突与磨合,东晋以后开始融入中国文化。隋唐时期玄奘法师西行取经,佛教迅速传播并逐渐成为中国文化的有机组成部分。中国传统文化的基本格局——儒、释、道三教鼎足而立,相互影响、取长补短也逐渐形成。在佛教中国化的过程中,出现了一种“文化回馈”的历史现象:某个文明社会从另一种文明那里学到了某些优秀的文化因素或先进的文化成果,诸如科技、文艺、哲学、宗教等方面,然后历经磨合或适应而融入本土文化,又经过千锤百炼而锻造成富有本土文化特色的文明,此时再将这些更出色、更成熟的文化硕果,回馈给整个人类文明世界。

——摘编自张志刚《文化回馈:人类文明交流的新境界——以“佛教中国化”为例》

⑶根据材料四并结合所学,说明佛教传入中国在“文化回馈”现象上的主要表现。(6分)

表现:①佛教传入中国后,与儒、道思想融合,形成理学,推动中国传统主流文化的发展;②中国建筑、文艺带有浓厚的佛教色彩,丰富了中华文化;③中国化的佛教传入日本、新罗等国,对周边国家佛教发展有着重要贡献;④以佛教为纽带,密切了与中印及沿途国家间的文化交流。(任答3点6分,言之有理即可)

(三)儒学困境与儒学复兴的提出

材料五:儒学本身在思辨性和理论性方面存在着严重的不足。儒学在孔子创立之时,只是一些伦理原则和教条。在宋明儒学家看来,以往的这些论证要么是“不备”,要么是“不明”。且魏晋南北朝时期社会动荡不安,尤其是政治腐败,王朝更革代起,军阀割据,战争颇兴,“君君、臣臣、父父、子子”等观念也开始受到怀疑。传统儒学充斥着伦理说教,却不能对人的生老病死提供解释和安慰,缺乏治心的手段。

汉唐儒学简单的理论体系,已经不能应对人们的各种思考和疑惑,它失去了权威的解释能力。于是,整个思想文化领域出现了西汉以来从未有过的自由氛围。

——人教版《历史》必修三

⑷根据材料五,概括指出汉唐儒学面临困境的原因。(6分)

原因:①儒学本身存在严重不足(理论体系简单);②魏晋南北朝时期,社会动荡,政治腐败,儒家伦理受到怀疑;③传统儒学缺乏治心手段,已不能满足人们需要(不能应对人们的各种思考和疑惑)。(每点2分共6分)

材料六:在历史中,儒学一直在发展与创新。唐代韩愈以周公、孔子的继承者自居,排斥佛、道,鄙薄汉代以来的儒学,认为周公、孔子之道在孟子之后已经断绝。他在《原道》中说:“吾所谓道也,非向(先前)所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子。孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉。”他的这一主张被宋代儒者接受并发扬。当代学者认为韩愈开了宋代“新儒学”的先河。

——摘编自卞孝萱等《韩愈评传》

⑸根据材料六及所学,指出韩愈关于儒学认识的基本思想及其对儒学复兴的影响。(6分)

基本观点:①排斥佛道,以儒学为正统(弘扬儒学);②主张回归原典、回归孔孟;③主张探寻儒学本源,提出“道统”论(完整的道统传承谱系)。(任答2点4分)

影响:韩愈的“道统”思想被宋代儒者接受并发扬,成为儒学复兴运动的先声。(2分)

二、文学艺术成就

材料:颜真卿“少勤学业,有词藻,尤工书”。唐玄宗时登进士甲科,历官侍御史等职,因为人刚直,不附权臣杨国忠,出为平原太守。安史之乱爆发,其以平原一郡独撑河北危局良久。后任刑部尚书,“军国大事,知无不言”,“累进封鲁郡公”。藩镇李希烈反,颜真卿前往安抚,面对叛军“不能屈节,当自烧”的威胁,愤然赴火。后被叛军杀害,终年77岁。朝廷赠司徒,谥“文忠”。颜真卿“立朝正色,刚而有礼,非公言直道,不萌于心。天下不以姓名称,而独曰鲁公”。史书称赞他“富于学,守其正,全其节,是文之杰也”。

唐人重书法,“工书”者甚众,颜真卿“善正、草书,笔力遒婉”,尤为后人所推崇。欧阳修得其所书残碑,赞曰:“颜公书如忠臣烈士、道德君子,其端严尊重,人初见而畏之,然愈久而愈可爱也……虽其残缺不忍弃之。”

——据《旧唐书》等

⑴根据材料,概括颜真卿的个人品德。(6分)

品德:①勤奋好学,有学识;②不附权势;③坦诚直言;④不畏强暴;⑤忠义守节。(任答3点6分)

⑵根据材料并结合所学,简析颜真卿书法为后世推崇的原因。(6分)

推崇原因:①“颜体”气势雄浑;②注重书法规范,便于后人学习;③书法与个人修养的统一;④个人品德提升其作品的价值。(任答3点6分)

三、中外文化交流

(一)以佛教为纽带的文化交流

材料一:玄奘(602年—664年),唐代著名高僧,法相宗创始人。贞观初年,玄奘在苦心钻研佛学中,发现当时国内佛教经论的体系杂乱,有些问题各家说法颇多分歧。玄奘听说天竺(古印度)地方有很多佛经,于是决心西游,“以问所惑,以释众疑”。

唐初,西行之路出玉门关后分南北二路,北路由天山南麓过葱岭,南路由昆仑山北麓向西过葱岭,玄奘选择了北路,他一人西行五万里,历经艰辛到达印度佛教中心那烂陀寺取真经,前后十七年学遍了当时的大小乘各种学说。归国后,玄奘长期从事翻译佛经的工作,译典著作有《大般若经》《心经》《解深密经》《瑜伽师地论》《成唯识论》等。除了将梵文译成汉文外,玄奘还将汉文译成梵文,如老子《道德经》,《大乘起信论》等。《大唐西域记》十二卷,记述他西游亲身经历的110个国家及传闻的28个国家的山川、地邑、物产、习俗等。《西游记》即以其取经事迹为原型。

——摘编自白寿彝《中国通史》

⑴依据材料一并结合所学,分析玄奘西行取经成功的原因。(6分)

成功原因:①唐初佛教盛行,印度是佛教文化的中心;②唐初开明开放的文化政策;③陆上丝绸之路的开辟和延续;④玄奘不畏艰险、探求真理的精神。(任答3点6分)

⑵依据材料一并结合所学,分析玄奘西行取经的意义。(6分)

意义:①推动了佛教在中国的进一步传播;②对促进中印文化交流起了积极作用;③留下了研究唐朝与西域、中亚、南亚地区交往的重要史料;④为后世的文学艺术创作提供了素材。(任答3点6分)

材料二:鉴真……应日本圣武天皇的约请东渡日本,经过六次努力,历尽艰险,“频经炎热”,双目失明,终于在754年(天宝十三年)携同弟子到达日本,时已年近七旬。鉴真把律宗传到日本,同时还把佛寺建筑、雕塑、绘画等艺术传授给他们。日本现存的唐招提寺,就是鉴真及其弟子创建的,它对日本建筑艺术有重要影响。该寺至今还收藏着鉴真和尚的坐像,这是唐代中日文化交流的重要纪念物。鉴真精通医学,尤精本草,他虽双目失明,但能以鼻嗅分辨各种药物,对日本医药学的发展作出了贡献。

——朱绍侯主编《中国古代史》

⑶根据材料一概括鉴真东渡对日本的影响。(6分)

影响:①促进了佛教在日本的传播;②促进了日本建设、雕塑、绘画等艺术的发展;③促进了日本医药学的发展;④增进了日本对唐(中国)文化的了解和向往。(任答3点6分,言之有理即可)

(二)域外文化对唐朝文化艺术的影响

材料三:唐朝受域外文化的影响很大,给唐朝社会打上了深刻烙印。著名史学家向达指出:

李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄。第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之……异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时,此种胡化大率为西域风之好尚:服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画,竞事纷泊;其极社会各方面,隐约皆有所化,好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也。

——向达《唐代长安与西域文明》

材料四:美国学者薛爱华也通过具体研究概括说:

唐朝人追求外来物品的风气渗透了唐朝社会的各个阶层和日常生活的各个方面:在各式各样的家庭用具上,都出现了伊朗、印度以及突厥人的画像和装饰式样……实际上整个唐代都没有从崇尚外来物品的社会风气中解脱出来。

——[美]薛爱华著,吴玉贵译《撒马尔罕的金桃——唐代舶来品研究》

⑷根据材料三、四并结合所学,概括指出唐朝受域外文化影响在文化艺术方面的具体表现。(6分)

影响表现:①佛教等外来宗教广泛传播(“各种宗教,无不可于长安得之”);②因佛教传播,唐朝宗教画生活气息浓厚,甘肃敦煌莫高窟闻名世界;③受西域“服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画”影响,“长安胡化盛极一时”;④“外来物品”及其装饰等“渗透了唐朝社会的各个阶层和日常生活”之中;⑤乐舞受西域和周边邻国的影响;⑥中国建筑、雕塑、壁画等深受佛教和西域文化影响。(任答3点6分,言之有理即可)

⑸根据材料三、四并结合所学,分析唐朝受域外文化影响很大的原因。(6分)

原因:①唐朝奉行开明兼容的文化政策(“一切文物……亦复不闻华夷,兼收并蓄”); ②帝王和权贵对域外文化的推崇; ③唐朝国家统一,政治稳定,经济繁荣,对外交通发达,对外交往频繁等;④域外文化丰富多彩,精彩纷呈。(任答3点6分,言之有理即可)

『认知结构』

『质疑与反思 启示与认识』

由学生在学习后,进一步提出质疑与反思,或总结学习启示与认识。

『限时训练』总分30分,限时15分钟。

一、选择题:在下列各小题中,只有一个选项是符合题目要求的。每小题2分,共16分。

1.魏晋时期,有人斥责佛教“使父子之亲隔,君臣之义乖(背离、违背),夫妇之和旷,友朋之信绝”。这反映出当时(D)

A.佛教传入颠覆了传统观念 B.儒家伦理不为社会所重视

C.佛教急于融入于本土文化 D.佛教教义与儒家伦理抵触

2.“虎溪三笑”讲的是儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远一起品茗畅谈,乐而忘返的故事。故事本身是虚构的,却在唐宋诗歌、绘画作品中时有出现。据此可以得出符合史实的结论是,当时(A)

A.儒道佛出现融合的趋势 B.佛教开始向中国传播

C.诗歌创作呈现繁荣局面 D.绘画风格以写实为主

3.“神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神无也……未闻刀没而利存,岂容形亡而神在?”这段话应出自(B)

A.荀子 B.范缜 C.后周世宗 D.吴道子

4.三国魏正始年间出现“正始之音”。当时以何晏为首,以老庄思想糅合儒家经义,谈玄析理,放达不羁。该学派遭到政治打击后理想落潮,普遍出现危机感和幻灭感。这体现了(B)

A.儒学发展进入新阶段 B.政治对文化的影响

C.道家的观念深入人心 D.佛道融合趋势加强

5.北魏孝文帝迁都洛阳后,龙门石窟佛像造型(如图1)逐渐呈现汉化的风格。这反映了(C)

图1

A.佛教的传入 B.疆域的扩大 C.民族的融合 D.全国的统一

6.据《齐民要术·序》记载,贾思勰“采捃(jùn,摘取)经传,爰及歌谣,询之老成,验之行事”而写成此书。材料表明《齐民要术》(D)

A.体系严谨 B.内容丰富 C.综合性强 D.取材广泛

7.唐节度使冯宿上奏章说:剑南、两川及淮南道的百姓都用刻版印刷日历,在市上售卖。每年中央司天台还没有颁布新历书时,这些印好的日历已满天下皆是。这说明唐代(C)

A.各地商品种类繁多交易频繁 B.人们可在城市随意买卖日历

C.雕版印刷术已经在民间流行 D.雕版印刷技术开始趋于成熟

8.唐朝时,蔬菜品种日益丰富,开始出现原产于地中海的莴苣、印度的刀豆、波棱国(今尼泊尔)的菠菜等。这一情况主要透露出唐朝(B)

A.农业生产的发达 B.对外交流的繁荣

C.西域都护的设置 D.人们生活的进步

二、非选择题

9.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:韩愈曾针时佛教的兴盛上表宪宗(805—820年在位)说,佛教的流行使“乱亡相继,运祚(犹言国运祚福)不长”,对封建统治有害而无益。他着重指出:“佛本夷狄之人,与中国言语不通,衣服殊制。口不言先王之法言,身不服先王之法服,不知臣君之义,父子之情”,故不宜敬奉。于是他断然提出:“以此骨付之有司,投诸水火,永绝根本,断天下之疑,绝后世之惑。”并表示,“佛如有灵,能作祸祟,凡有殊咎,宜加臣身”。

——韩愈《论佛骨表》(818年)

材料二:唐代后期,由于佛教寺院土地不输课税,僧侣免除赋役,佛教寺院经济过分扩张,损害了国库收入,与普通地主也存在着矛盾。唐武宗崇信道教,深恶佛教,会昌年间又因讨伐泽潞(之叛),财政急需,在道士赵归真的鼓动和李德裕的支持下,从会昌二年(842年)开始渐进地进行毁佛,在会昌五年(845年)达到高潮,于会昌六年(846年)武宗死后终止。世称“会昌法难”。

——摘编自百度百科

⑴根据材料一并结合所学,概括韩愈主张“禁佛”的原因。(8分)

原因:①佛教盛行不利于维护封建统治;②佛教是外来宗教,与中国传统不合;③佛教违反纲常伦理;④韩愈反对(不信)宗教迷信;⑤复兴儒学的需要。(任答4点8分)

⑵根据材料二,简述唐武宗“灭佛”的影响。(6分)

影响:①有利于增加政府的财政收入;②有利于缓解社会矛盾,维护封建统治;③给佛教造成巨大的打击;④不利于中外文化的交流。(任答3点6分)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进