《许三观卖血记》

图片预览

文档简介

课件10张PPT。 《许三观卖血记》

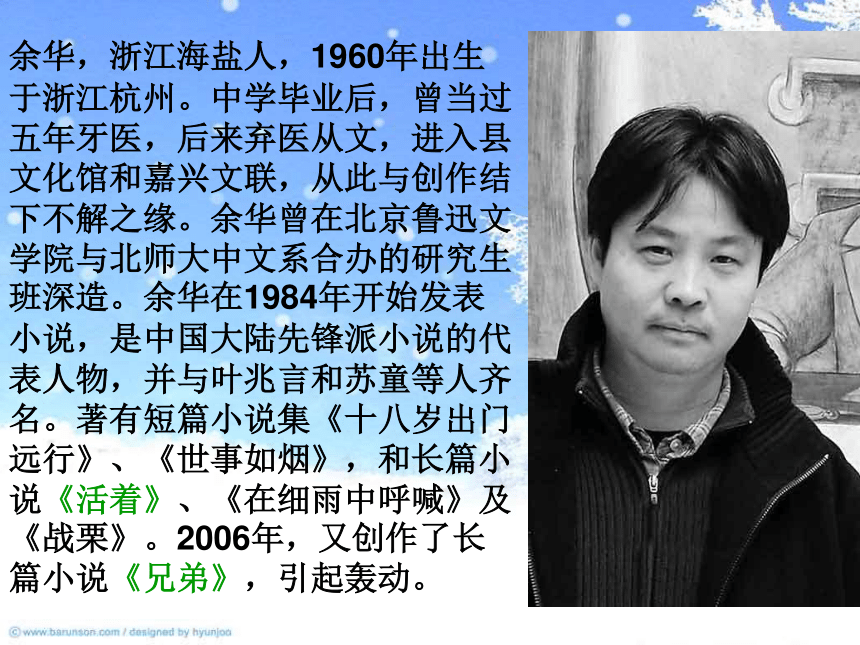

作者:余华余华,浙江海盐人,1960年出生于浙江杭州。中学毕业后,曾当过五年牙医,后来弃医从文,进入县文化馆和嘉兴文联,从此与创作结下不解之缘。余华曾在北京鲁迅文学院与北师大中文系合办的研究生班深造。余华在1984年开始发表小说,是中国大陆先锋派小说的代表人物,并与叶兆言和苏童等人齐名。著有短篇小说集《十八岁出门远行》、《世事如烟》,和长篇小说《活着》、《在细雨中呼喊》及《战栗》。2006年,又创作了长篇小说《兄弟》,引起轰动。这个故事发生在冬季…… 他从包裹里拿出了一只碗,将河面上的水刮到一旁,舀起一碗下面的河水,他看林浦的河水在碗里有些发绿,他喝了一口,冰冷刺骨的河水进入胃里时,使他浑身哆嗦。他用手抹了抹嘴巴后,仰起脖子一口将碗里的水全部喝了下去,然后他双手抱住自己猛烈地抖动了几下。过了一会儿,他觉得胃里的温暖慢慢地回来了,他再舀起一碗河水,再次一口喝了下去,接着他再次抱住自己抖动起来。 “我就不喝你们的茶水了,你们给我一点盐,我已经喝了四碗水了,这水太冷,我

有点喝不下去了,你们给我一点盐,我吃了盐就会又想喝水了。”

他们听了这话觉得奇怪,他们问:

“你为什么要吃盐?你要是喝不下去了,你就不会口渴。”

许三观说:“我没有口渴,我喝水不是口渴……”

他们中间一些人笑了起来,有人说:

“你不口渴,为什么还要喝这么多水?你喝的还是河里的冷水,你喝这么多河水,

到了晚上会肚子疼……”

许三观站在那里,抬着头对他们说:

“你们都是好心人,我就告诉你们,我喝水是为了卖血……”

“卖血?”他们说,“卖血为什么要喝水?”

“多喝水,身上的血就会多起来,身上的血多了,就可以卖掉它两碗。”

许三观说着举起手里的碗拍了拍,然后他笑了起来,脸上的皱纹堆到了一起。他

们又问:

“你为什么要卖血?”

许三观回答:“一乐病了,病得很重,是肝炎,已经送到上海的大医院去了……”

有人打断他:“一乐是谁?”

……学习目标:

语言的“重复”

是这篇小说的语言特点

有什么样的阅读效果?

——质朴、自然、真实……

以对话的形式来结构全篇

即推动故事的发展

效果如何?

____真实的还原了普通人的生活场景,生活状态……

细节的描写

作用:塑造人物形象,加深了对人物形象的理解——许三观的“笑”

许三观的“笑”体现了许三观怎样的生活态度?引出问题:许三观对卖血的态度如何?他是自愿的吗?

许三观的语言、神态、动作告诉我们,他的态度是从容、平静、镇定、欣慰、

习以为常的。

补充:在这本关于卖血的书里,许三观前前后后一共卖了10次血……

再次引出问题:许三观为什么要卖血?注意这个“卖”字,为什么不是“献”血?

——差别在于是否能得到“钱”

阅读小背景:在(许三观生活过的)村人们的眼里,身体是与生俱来的财富,只有健康的人才能卖血。因此,卖血也就意味着拥有健康和财富。卖血看起来是正当并且光荣的致富路径,这在一定程度上淡化了卖血这件事情本身的残酷性。在自愿卖血的外衣下掩藏着他们为了生活而奔波的身体和扭曲的灵魂。

我们对许三观卖血这件事是怎么看的?态度如何?

同情和怜悯的感情

可是,我们对许三观抱以同情和怜悯,这难道就意味着我们

自己就是生活的强者吗?

——不是。好的小说可以引起读者的共鸣,并非因为我们有好

奇心,而是因为我们都经历过不同形式、不同程度的苦难。

但这并不是一个只描述苦难的故事……

卖血行为的背后,是许三观对世界、对生命、对家人的爱,

这使许三观产生了自我牺牲的精神。也因此,在残酷的卖血行为

中处处流露着浓浓的温情。

那么面对生活的苦难,我们应该怎样面对呢?

我们来看看作者余华给我们的回答:

“去忍受生命赋予我们的责任,去忍受现实给予我们的幸福

和苦难、无聊和平庸。” —— 余华《活着》韩文版自序

活着“就是忍耐:面对所有逆境苦难,包括最残酷的,我认

为每个人都应该高兴地、愉快地去尝试克服、度过它”。

—— 余华《我能否相信自己》

勇敢地面对生活,

苦难中有美好,

并且相信,

幸福终会到来……谢谢大家!

有点喝不下去了,你们给我一点盐,我吃了盐就会又想喝水了。”

他们听了这话觉得奇怪,他们问:

“你为什么要吃盐?你要是喝不下去了,你就不会口渴。”

许三观说:“我没有口渴,我喝水不是口渴……”

他们中间一些人笑了起来,有人说:

“你不口渴,为什么还要喝这么多水?你喝的还是河里的冷水,你喝这么多河水,

到了晚上会肚子疼……”

许三观站在那里,抬着头对他们说:

“你们都是好心人,我就告诉你们,我喝水是为了卖血……”

“卖血?”他们说,“卖血为什么要喝水?”

“多喝水,身上的血就会多起来,身上的血多了,就可以卖掉它两碗。”

许三观说着举起手里的碗拍了拍,然后他笑了起来,脸上的皱纹堆到了一起。他

们又问:

“你为什么要卖血?”

许三观回答:“一乐病了,病得很重,是肝炎,已经送到上海的大医院去了……”

有人打断他:“一乐是谁?”

……学习目标:

语言的“重复”

是这篇小说的语言特点

有什么样的阅读效果?

——质朴、自然、真实……

以对话的形式来结构全篇

即推动故事的发展

效果如何?

____真实的还原了普通人的生活场景,生活状态……

细节的描写

作用:塑造人物形象,加深了对人物形象的理解——许三观的“笑”

许三观的“笑”体现了许三观怎样的生活态度?引出问题:许三观对卖血的态度如何?他是自愿的吗?

许三观的语言、神态、动作告诉我们,他的态度是从容、平静、镇定、欣慰、

习以为常的。

补充:在这本关于卖血的书里,许三观前前后后一共卖了10次血……

再次引出问题:许三观为什么要卖血?注意这个“卖”字,为什么不是“献”血?

——差别在于是否能得到“钱”

阅读小背景:在(许三观生活过的)村人们的眼里,身体是与生俱来的财富,只有健康的人才能卖血。因此,卖血也就意味着拥有健康和财富。卖血看起来是正当并且光荣的致富路径,这在一定程度上淡化了卖血这件事情本身的残酷性。在自愿卖血的外衣下掩藏着他们为了生活而奔波的身体和扭曲的灵魂。

我们对许三观卖血这件事是怎么看的?态度如何?

同情和怜悯的感情

可是,我们对许三观抱以同情和怜悯,这难道就意味着我们

自己就是生活的强者吗?

——不是。好的小说可以引起读者的共鸣,并非因为我们有好

奇心,而是因为我们都经历过不同形式、不同程度的苦难。

但这并不是一个只描述苦难的故事……

卖血行为的背后,是许三观对世界、对生命、对家人的爱,

这使许三观产生了自我牺牲的精神。也因此,在残酷的卖血行为

中处处流露着浓浓的温情。

那么面对生活的苦难,我们应该怎样面对呢?

我们来看看作者余华给我们的回答:

“去忍受生命赋予我们的责任,去忍受现实给予我们的幸福

和苦难、无聊和平庸。” —— 余华《活着》韩文版自序

活着“就是忍耐:面对所有逆境苦难,包括最残酷的,我认

为每个人都应该高兴地、愉快地去尝试克服、度过它”。

—— 余华《我能否相信自己》

勇敢地面对生活,

苦难中有美好,

并且相信,

幸福终会到来……谢谢大家!