人教版七年级上第19课北魏政治和北方民族大交融课件 (共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版七年级上第19课北魏政治和北方民族大交融课件 (共29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-27 14:10:09 | ||

图片预览

文档简介

课件29张PPT。第十九课

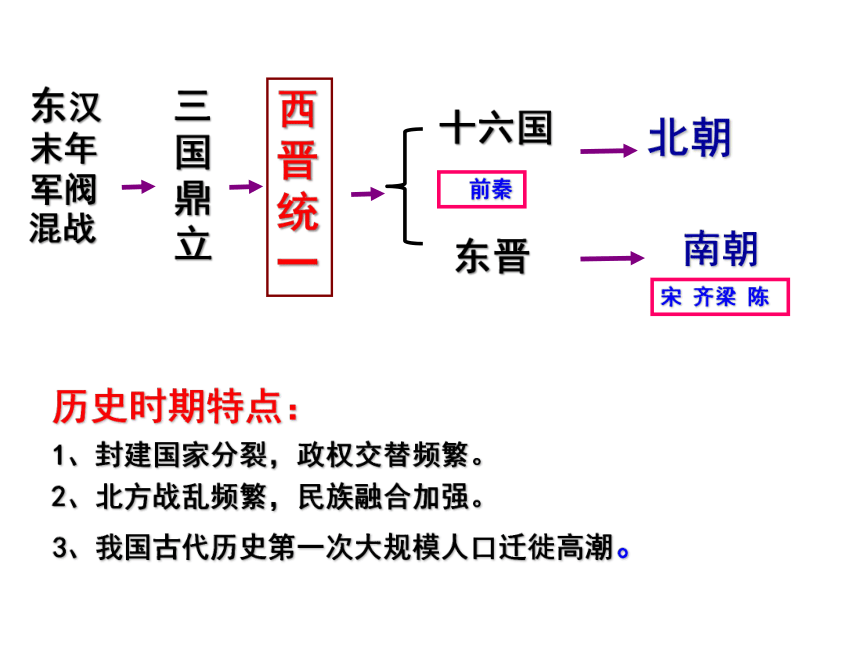

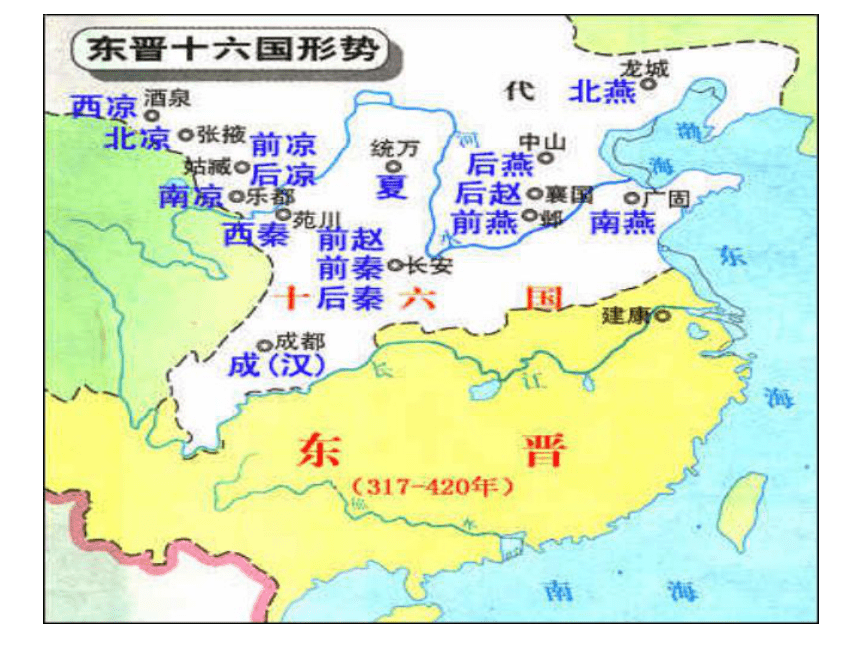

北魏政治和北方民族大交融 不同思想、不同民族、不同文化的交往、交流和融合。东汉末年军阀混战三国鼎立西晋统一历史时期特点:

1、封建国家分裂,政权交替频繁。

2、北方战乱频繁,民族融合加强。

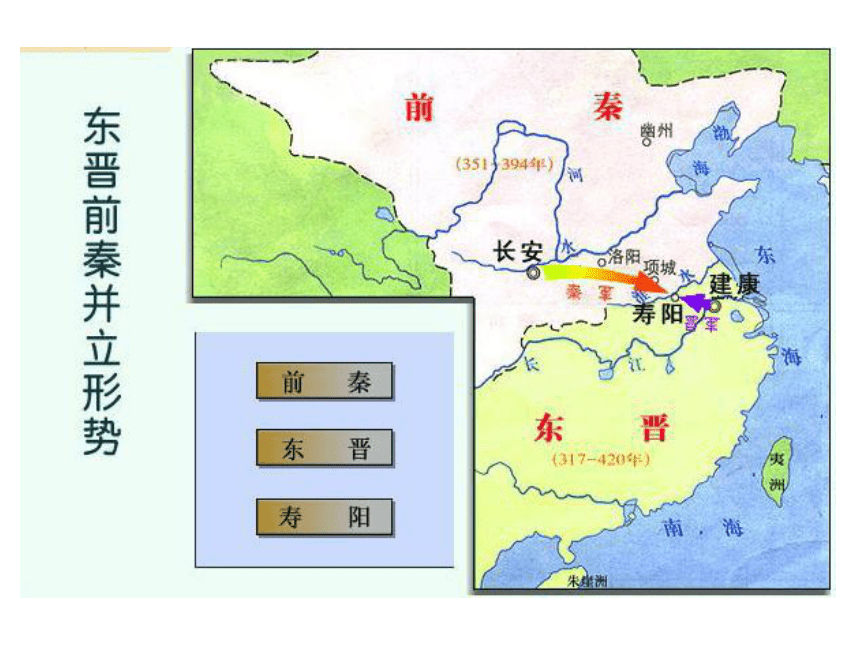

3、我国古代历史第一次大规模人口迁徙高潮。北朝宋 齐梁 陈南朝 前秦 阅读课文93—94页找一找:

淝水之战的时间、交战双方、结果、影响?

1、时间:

2、交战双方:

3、特点:

4、对北方的影响:淝水之战以后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。东山再起 投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳一、淝水之战383年前秦(80万)pk 东晋(8万)以少胜多(东晋胜)想一想1、历史上还有哪几次以少胜多的战争?巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战 2、淝水之战前,苻坚踌躇满志,拥兵80万,而东晋仅8万,这十比一的兵力,应该是一边倒,但前秦却兵败如山倒,没能统一江南,这是为什么呢? 决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当等等。阅读课文94—95页,思考:

1.北魏统一北方的时间?迁都洛阳的时间?

2. 北魏孝文帝改革的措施有哪些?有什么影响?二、北魏孝文帝改革(一)北魏统一北方:439年,鲜卑族 拓跋部(二)改革目的:为了巩固统治,学习汉族的先进文化

(三)措施:(1)迁都洛阳 494年(2)汉化措施:说汉语、穿汉服、改汉姓、与汉族人通婚(3)影响:促进了民族交融,增强了北魏的实力孝文帝为什么要迁都,迁都后产生了什么影响?请思考为了加强对北方的控制,巩固统治,便于学习和

接受汉族先进文化。

平城洛阳 1. 494年迁都洛阳 洛阳为数朝之都,素来是中原的政治、经济、文化中心。北魏都城平城,那里出产的粮食不能满足都城众多人口的需要平城位置偏北不利于对中原地区的统治和学习汉族先进文化

1.说汉语 “今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语实战演练 以汉服代替鲜卑服北魏文官俑2、穿汉服改鲜卑姓为汉姓3、改汉姓拓跋骏、拓跋余《楚乔传》——元淳《醉玲珑》——元凌、元澈、元漓、元安鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻 孝文帝选择中原汉族贵族女子为妃,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。4、与汉族通婚缩句游戏 你能将孝文帝迁都后的改革措施浓缩一下吗?看谁缩减得最好最妙?(要求用三个字来概括,中间一个字用“汉”字)说汉语 穿汉服 改汉姓 联汉姻 用汉制 今天,在我们的56个民族中,已经没有了鲜卑族。有人认为这是由于当年孝文帝推行汉化政策,使得鲜卑族慢慢消失,所以孝文帝的改革不值得肯定。

你同意这个观点吗?说说你的理由各抒己见不同意。理由:孝文帝改革促进了民族融合,推动了社会的进步! 交流中的融合——孝文帝改革 评价:北魏孝文帝是我国历史上杰出的少数民族改革家。他顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革,促进民族融合,促进了社会发展。北魏孝文帝是我国历史上一位杰出的封建帝王,是一位有胆识的改革家。 我们应该怎样评价北魏孝文帝?北方少数民族民族迁往中原中原汉族迁往江南(北方战乱)北方少数民族墓室壁画《采桑图》 少数民族学习汉族的农业技艺,成为农业居民。穿裤褶服的南朝乐队北魏骑兵俑 就座方式: “席地而坐” 胡床 蒸馍与烙饼原是少数民族的食物,魏晋时在中原却很风行。汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画 汉人胡食 胡人汉服汉人胡服民族融合民族融合的表现有哪些?(95页) 北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文明和精神文化,并为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

北方地区的民族交融有什么影响?

北魏政治和北方民族大交融 不同思想、不同民族、不同文化的交往、交流和融合。东汉末年军阀混战三国鼎立西晋统一历史时期特点:

1、封建国家分裂,政权交替频繁。

2、北方战乱频繁,民族融合加强。

3、我国古代历史第一次大规模人口迁徙高潮。北朝宋 齐梁 陈南朝 前秦 阅读课文93—94页找一找:

淝水之战的时间、交战双方、结果、影响?

1、时间:

2、交战双方:

3、特点:

4、对北方的影响:淝水之战以后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。东山再起 投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳一、淝水之战383年前秦(80万)pk 东晋(8万)以少胜多(东晋胜)想一想1、历史上还有哪几次以少胜多的战争?巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战 2、淝水之战前,苻坚踌躇满志,拥兵80万,而东晋仅8万,这十比一的兵力,应该是一边倒,但前秦却兵败如山倒,没能统一江南,这是为什么呢? 决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当等等。阅读课文94—95页,思考:

1.北魏统一北方的时间?迁都洛阳的时间?

2. 北魏孝文帝改革的措施有哪些?有什么影响?二、北魏孝文帝改革(一)北魏统一北方:439年,鲜卑族 拓跋部(二)改革目的:为了巩固统治,学习汉族的先进文化

(三)措施:(1)迁都洛阳 494年(2)汉化措施:说汉语、穿汉服、改汉姓、与汉族人通婚(3)影响:促进了民族交融,增强了北魏的实力孝文帝为什么要迁都,迁都后产生了什么影响?请思考为了加强对北方的控制,巩固统治,便于学习和

接受汉族先进文化。

平城洛阳 1. 494年迁都洛阳 洛阳为数朝之都,素来是中原的政治、经济、文化中心。北魏都城平城,那里出产的粮食不能满足都城众多人口的需要平城位置偏北不利于对中原地区的统治和学习汉族先进文化

1.说汉语 “今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语实战演练 以汉服代替鲜卑服北魏文官俑2、穿汉服改鲜卑姓为汉姓3、改汉姓拓跋骏、拓跋余《楚乔传》——元淳《醉玲珑》——元凌、元澈、元漓、元安鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻 孝文帝选择中原汉族贵族女子为妃,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。4、与汉族通婚缩句游戏 你能将孝文帝迁都后的改革措施浓缩一下吗?看谁缩减得最好最妙?(要求用三个字来概括,中间一个字用“汉”字)说汉语 穿汉服 改汉姓 联汉姻 用汉制 今天,在我们的56个民族中,已经没有了鲜卑族。有人认为这是由于当年孝文帝推行汉化政策,使得鲜卑族慢慢消失,所以孝文帝的改革不值得肯定。

你同意这个观点吗?说说你的理由各抒己见不同意。理由:孝文帝改革促进了民族融合,推动了社会的进步! 交流中的融合——孝文帝改革 评价:北魏孝文帝是我国历史上杰出的少数民族改革家。他顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革,促进民族融合,促进了社会发展。北魏孝文帝是我国历史上一位杰出的封建帝王,是一位有胆识的改革家。 我们应该怎样评价北魏孝文帝?北方少数民族民族迁往中原中原汉族迁往江南(北方战乱)北方少数民族墓室壁画《采桑图》 少数民族学习汉族的农业技艺,成为农业居民。穿裤褶服的南朝乐队北魏骑兵俑 就座方式: “席地而坐” 胡床 蒸馍与烙饼原是少数民族的食物,魏晋时在中原却很风行。汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画 汉人胡食 胡人汉服汉人胡服民族融合民族融合的表现有哪些?(95页) 北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文明和精神文化,并为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

北方地区的民族交融有什么影响?

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史