人教七年级地理上册第一章第一节《地球和地球仪》教学过程设计

文档属性

| 名称 | 人教七年级地理上册第一章第一节《地球和地球仪》教学过程设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2019-09-29 09:30:49 | ||

图片预览

文档简介

七年级地理上册第一章第一节《地球和地球仪》教学过程设计

导入新课

播放视频《六分钟读懂宇宙138亿年历史》

通过观看视频,了解宇宙的诞生、发展和消亡,让学生对天体产生兴趣。我们生活的地球也在宇宙中,那么你对地球了解多少呢?引出本节课。

任务1 说说你眼中的地球是什么样子的?了解人类对地球形状的认识过程。

教师:“地球是一个球体”,今天,在我们看来这是如此简单的一个结论,然而,在科技落后的古代,却是一道人们长期难解的谜题,认识它,人类经历了艰苦而漫长的一段过程。那么,究竟是怎样的一个艰苦而漫长的探索过程呢?

讨论:假如不借助现代科技手段,也没有人告诉你地球的形状,单凭你十多年来的生活经验,你直观感受到的世界是怎样的呢?(1分钟讨论)

盖天说:古代中国人认为天圆地方:天像一个锅,是半圆的,地像一个方形的棋盘,是平的……

古代印度人认为:大地被四头大象驮着,站在一只巨大的海龟身上……

浑天说:我国东汉时期天文学家张衡认为:宇宙像鸡蛋,地球像蛋黄位于正中间,外层是水包围着地,犹如蛋壳包裹着蛋黄。

后来,随着人类对一些自然现象的观察和认识,一些人开始怀疑“天圆地方”的说法,认为地球的形状可能与“月球”、“太阳”等类似,也是一个球形,这样,关于地球的形状的问题,就在人们之间开始了一场争论。

古希腊科学家亚里士多(公元前384—公元前322)根据地球在月面上的阴影,推断大地其实是个球体或近似球体。

1519年—1522年,麦哲伦率领的船队。首次实现了人类环球航行,他们验证了一个伟大的猜想—地球是球形的。

20世纪,人类进入了太空,从太空观察地球,并且从人造卫星上拍摄了地球的照片,确证地球是一个球体。

教师总结:从“天圆地方”到“天如斗笠,地如覆盘”,再从“麦哲伦环球航行”到“在太空看地球的卫星照片”,人们对地球形状的认识,经历了由猜想到实际,从现象到真理的漫长的过程,付出了巨大的代价。今天,我们之所以能比较容易得认识到地球的形状,是因为我们“站在前人的肩膀上”。

教师展示“人类对地球形状的认识过程”,引导学生感受有关科学史的教育。师生互动:鼓励学生探索科学,要敢于克服困难、执着追求

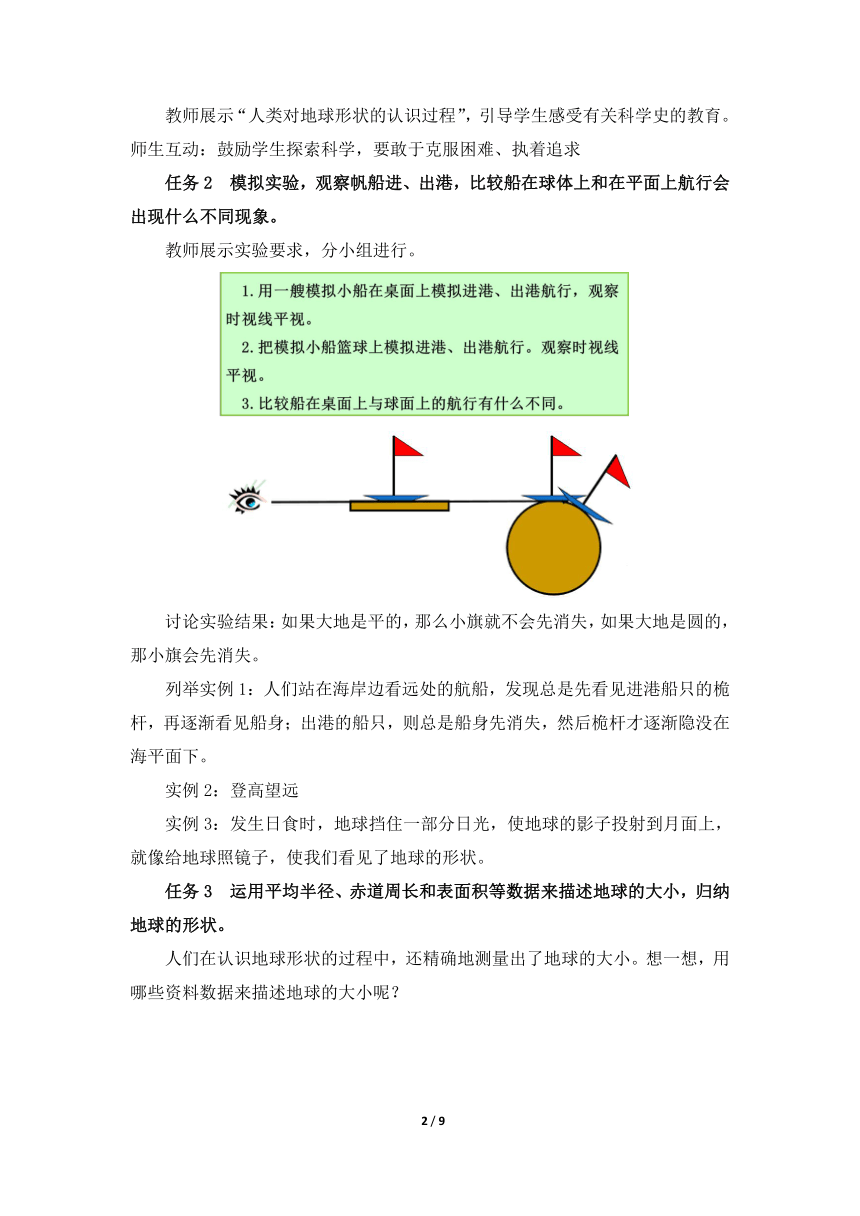

任务2 模拟实验,观察帆船进、出港,比较船在球体上和在平面上航行会出现什么不同现象。

教师展示实验要求,分小组进行。

讨论实验结果:如果大地是平的,那么小旗就不会先消失,如果大地是圆的,那小旗会先消失。

列举实例1:人们站在海岸边看远处的航船,发现总是先看见进港船只的桅杆,再逐渐看见船身;出港的船只,则总是船身先消失,然后桅杆才逐渐隐没在海平面下。

实例2:登高望远

实例3:发生日食时,地球挡住一部分日光,使地球的影子投射到月面上,就像给地球照镜子,使我们看见了地球的形状。

任务3 运用平均半径、赤道周长和表面积等数据来描述地球的大小,归纳地球的形状。

人们在认识地球形状的过程中,还精确地测量出了地球的大小。想一想,用哪些资料数据来描述地球的大小呢?

教师播放视频《我们的地球到底有多大?》,通过有趣的演示,让学生感受地球与宇宙其他天体的大小比较。

完成教材活动。

拓展讨论:地球是个正球体吗?(此处作为学生了解,不做重点解释,学生知道地球是一个不规则的椭球体即可)

地球的赤道周长约4万千米,相当于飞机飞行30个小时的航程,时速100千米的汽车日夜不停17天的路程。人一刻不停地步行绕赤道一圈,大约要一年多才能走完。这样大的一个地球,人们要认识它,研究它,看到它的全貌太困难了。如何才能便于我们学习、研究呢?

任务4 制作简易地球仪,说出地球仪的基本结构。

在地球仪上人们用不同的颜色、符号和文字来表示陆地、海洋、山脉、河湖、国家和城市等地理事物的位置、形状及名称。

地球仪方便我们知道地球的面貌,了解地球表面各种地理事物的特征及其分布。

现在我们对地球仪有了初步的认识和了解,下面让我们来自己动手制作一个简单的地球仪吧。学生根据教材活动设计,逐步制作地球仪。(此处需时间较长,可让学生在课后进行)

请同学们观察地球仪,熟悉地球仪上的基本构成。观察:在地球仪上指出地轴、南北极点以及赤道等。

(第2课时)

任务1 在自制地球仪上绘制纬线、经线,说出经纬线的特点。

各小组拿出一个简易地球仪,教师解释纬线的含义和特点,学生阅读教材进行理解,并绘制在地球仪上。

纬线定义:与地轴垂直并且环绕地球一周的圆圈。

经线定义:连接南北两极并且与纬线垂直相交的半圆。

小组展示绘制好经纬线的地球仪,教师引导学生观察总结,比较纬线和经线的特点,区分经纬线。(可使用答题器进行抢答哦!)

任务2 在地球仪上找出赤道、本初子午线、180°经线、极圈、回归线、高中低纬分界线等特殊的经纬线,描述经纬度划分的依据和特点。

预留2分钟让学生观察地球仪,找出特殊经纬线。

0°纬线位于地球仪的中部,就是我们熟悉的赤道线,在前面的学习中,我们已经知道,它是地球仪上最长的纬线。由于这一特殊的属性,赤道成为人们关注的对象,一些有赤道穿过的国家和地区,常常建一些所谓的“赤道纪念碑”来一起人们的关注。

厄瓜多尔首都基多的赤道纪念碑的四面刻有字母E、S、W、N,分别代表东、南、西、北四个方向,并书有“这里是地球的中心”字。碑顶放置大地球仪,北极朝北,南极朝南,中间用白线标示的赤道从球面一直延伸到碑底部的石阶上。

确定了赤道是0°纬线,那么,其它的纬线度数又是如何标定的?纬度是如何变化的?最大的纬度是多少?在什么地方?等等,让我们继续观察地球仪,找出这些规律吧。

高中低纬度的划分

仔细阅读地球仪上不同经线上标注的经度度数,看看经度的划分有什么规律(提醒学生在地球仪正确位置去查看到经度的标注)

本初子午线:在英国格林尼治天文台的旧址,有座子午宫。那里有一条铜制子午线。铜制子午线嵌在大理石中间,笔直地从子午宫伸出,它就是本初子午线的地面标志。

观察:在地球仪上找到下列三组经线:看看它们有什么关系?

结论:度数和为180度,东(E)西(W)经相反的两条经线组成一个经线圈。任意一个经线圈都可以把地球分成两个半球。

观察:比较纬度和经度的特点,区分经纬度。

任务3 观察地球仪,归纳南北纬度和东西经度的变化规律,并在经纬网图上准确读出某地的经纬度。

教师指导学生观察地球仪,总结经度和纬度的变化规律。

任务4 在地球仪上指出东西半球和南北半球的分界线,标出东西半球和南北半球。

南北半球以赤道为分界;东西半球以20°W,160°E为分界。

讨论:东西半球为什么不是以0°经线和180°经线为界的?

尽量避免一个大陆或国家分到两个半球。

(第3课时)

任务1 在经纬网图上读出某一地点的经纬度,并能说出该点所处的半球位置等。

首先明白经纬网的概念,在地球仪上,经线和纬线相互交织,形成经纬网。地球表面任一点的经纬度位置,就是某条经线和某条纬线的交点。

教师提示读出某点坐标的步骤:

1.读出该点纬线度数,并根据0 °纬线(赤道)判断出是南纬还是北纬;

2.读出该点经线度数,并根据0 °经线判断出是东经还是西经;

3.写出经纬度:(纬度在前,经度在后)。

很多时候,我们需要在局部的地图上来判断地理位置,如:给出了局部的经纬网地图(如下图),请同学们在简图中给这些点定位(读出其经纬度)。A:(40°N,40°W);B:(20°S,20°E)。

任务2 在经纬网图上找到与给出的经纬度对应的地点。

现在我们来回答导入的问题,其他船只怎样快速赶到沉船地点呢?

教师指导根据坐标,在经纬网上划出某点的步骤:

1.根据纬度找出相应纬线;

2.根据经度找出相应经线;

3.纬线和经线的交叉点就要所求点。

任务3 在经纬网图上确定任意两点的方向。

确定方向

①两点位于同一经线上,为正南正北的关系;两点位于同一纬线上,为正东、正西的关系。

②两点既不在同一条经线上,又不在同一条纬线上,在判定两点间的方位时,既要判定两点间东西方向,又要判定两点间的南北方向。

导入新课

播放视频《六分钟读懂宇宙138亿年历史》

通过观看视频,了解宇宙的诞生、发展和消亡,让学生对天体产生兴趣。我们生活的地球也在宇宙中,那么你对地球了解多少呢?引出本节课。

任务1 说说你眼中的地球是什么样子的?了解人类对地球形状的认识过程。

教师:“地球是一个球体”,今天,在我们看来这是如此简单的一个结论,然而,在科技落后的古代,却是一道人们长期难解的谜题,认识它,人类经历了艰苦而漫长的一段过程。那么,究竟是怎样的一个艰苦而漫长的探索过程呢?

讨论:假如不借助现代科技手段,也没有人告诉你地球的形状,单凭你十多年来的生活经验,你直观感受到的世界是怎样的呢?(1分钟讨论)

盖天说:古代中国人认为天圆地方:天像一个锅,是半圆的,地像一个方形的棋盘,是平的……

古代印度人认为:大地被四头大象驮着,站在一只巨大的海龟身上……

浑天说:我国东汉时期天文学家张衡认为:宇宙像鸡蛋,地球像蛋黄位于正中间,外层是水包围着地,犹如蛋壳包裹着蛋黄。

后来,随着人类对一些自然现象的观察和认识,一些人开始怀疑“天圆地方”的说法,认为地球的形状可能与“月球”、“太阳”等类似,也是一个球形,这样,关于地球的形状的问题,就在人们之间开始了一场争论。

古希腊科学家亚里士多(公元前384—公元前322)根据地球在月面上的阴影,推断大地其实是个球体或近似球体。

1519年—1522年,麦哲伦率领的船队。首次实现了人类环球航行,他们验证了一个伟大的猜想—地球是球形的。

20世纪,人类进入了太空,从太空观察地球,并且从人造卫星上拍摄了地球的照片,确证地球是一个球体。

教师总结:从“天圆地方”到“天如斗笠,地如覆盘”,再从“麦哲伦环球航行”到“在太空看地球的卫星照片”,人们对地球形状的认识,经历了由猜想到实际,从现象到真理的漫长的过程,付出了巨大的代价。今天,我们之所以能比较容易得认识到地球的形状,是因为我们“站在前人的肩膀上”。

教师展示“人类对地球形状的认识过程”,引导学生感受有关科学史的教育。师生互动:鼓励学生探索科学,要敢于克服困难、执着追求

任务2 模拟实验,观察帆船进、出港,比较船在球体上和在平面上航行会出现什么不同现象。

教师展示实验要求,分小组进行。

讨论实验结果:如果大地是平的,那么小旗就不会先消失,如果大地是圆的,那小旗会先消失。

列举实例1:人们站在海岸边看远处的航船,发现总是先看见进港船只的桅杆,再逐渐看见船身;出港的船只,则总是船身先消失,然后桅杆才逐渐隐没在海平面下。

实例2:登高望远

实例3:发生日食时,地球挡住一部分日光,使地球的影子投射到月面上,就像给地球照镜子,使我们看见了地球的形状。

任务3 运用平均半径、赤道周长和表面积等数据来描述地球的大小,归纳地球的形状。

人们在认识地球形状的过程中,还精确地测量出了地球的大小。想一想,用哪些资料数据来描述地球的大小呢?

教师播放视频《我们的地球到底有多大?》,通过有趣的演示,让学生感受地球与宇宙其他天体的大小比较。

完成教材活动。

拓展讨论:地球是个正球体吗?(此处作为学生了解,不做重点解释,学生知道地球是一个不规则的椭球体即可)

地球的赤道周长约4万千米,相当于飞机飞行30个小时的航程,时速100千米的汽车日夜不停17天的路程。人一刻不停地步行绕赤道一圈,大约要一年多才能走完。这样大的一个地球,人们要认识它,研究它,看到它的全貌太困难了。如何才能便于我们学习、研究呢?

任务4 制作简易地球仪,说出地球仪的基本结构。

在地球仪上人们用不同的颜色、符号和文字来表示陆地、海洋、山脉、河湖、国家和城市等地理事物的位置、形状及名称。

地球仪方便我们知道地球的面貌,了解地球表面各种地理事物的特征及其分布。

现在我们对地球仪有了初步的认识和了解,下面让我们来自己动手制作一个简单的地球仪吧。学生根据教材活动设计,逐步制作地球仪。(此处需时间较长,可让学生在课后进行)

请同学们观察地球仪,熟悉地球仪上的基本构成。观察:在地球仪上指出地轴、南北极点以及赤道等。

(第2课时)

任务1 在自制地球仪上绘制纬线、经线,说出经纬线的特点。

各小组拿出一个简易地球仪,教师解释纬线的含义和特点,学生阅读教材进行理解,并绘制在地球仪上。

纬线定义:与地轴垂直并且环绕地球一周的圆圈。

经线定义:连接南北两极并且与纬线垂直相交的半圆。

小组展示绘制好经纬线的地球仪,教师引导学生观察总结,比较纬线和经线的特点,区分经纬线。(可使用答题器进行抢答哦!)

任务2 在地球仪上找出赤道、本初子午线、180°经线、极圈、回归线、高中低纬分界线等特殊的经纬线,描述经纬度划分的依据和特点。

预留2分钟让学生观察地球仪,找出特殊经纬线。

0°纬线位于地球仪的中部,就是我们熟悉的赤道线,在前面的学习中,我们已经知道,它是地球仪上最长的纬线。由于这一特殊的属性,赤道成为人们关注的对象,一些有赤道穿过的国家和地区,常常建一些所谓的“赤道纪念碑”来一起人们的关注。

厄瓜多尔首都基多的赤道纪念碑的四面刻有字母E、S、W、N,分别代表东、南、西、北四个方向,并书有“这里是地球的中心”字。碑顶放置大地球仪,北极朝北,南极朝南,中间用白线标示的赤道从球面一直延伸到碑底部的石阶上。

确定了赤道是0°纬线,那么,其它的纬线度数又是如何标定的?纬度是如何变化的?最大的纬度是多少?在什么地方?等等,让我们继续观察地球仪,找出这些规律吧。

高中低纬度的划分

仔细阅读地球仪上不同经线上标注的经度度数,看看经度的划分有什么规律(提醒学生在地球仪正确位置去查看到经度的标注)

本初子午线:在英国格林尼治天文台的旧址,有座子午宫。那里有一条铜制子午线。铜制子午线嵌在大理石中间,笔直地从子午宫伸出,它就是本初子午线的地面标志。

观察:在地球仪上找到下列三组经线:看看它们有什么关系?

结论:度数和为180度,东(E)西(W)经相反的两条经线组成一个经线圈。任意一个经线圈都可以把地球分成两个半球。

观察:比较纬度和经度的特点,区分经纬度。

任务3 观察地球仪,归纳南北纬度和东西经度的变化规律,并在经纬网图上准确读出某地的经纬度。

教师指导学生观察地球仪,总结经度和纬度的变化规律。

任务4 在地球仪上指出东西半球和南北半球的分界线,标出东西半球和南北半球。

南北半球以赤道为分界;东西半球以20°W,160°E为分界。

讨论:东西半球为什么不是以0°经线和180°经线为界的?

尽量避免一个大陆或国家分到两个半球。

(第3课时)

任务1 在经纬网图上读出某一地点的经纬度,并能说出该点所处的半球位置等。

首先明白经纬网的概念,在地球仪上,经线和纬线相互交织,形成经纬网。地球表面任一点的经纬度位置,就是某条经线和某条纬线的交点。

教师提示读出某点坐标的步骤:

1.读出该点纬线度数,并根据0 °纬线(赤道)判断出是南纬还是北纬;

2.读出该点经线度数,并根据0 °经线判断出是东经还是西经;

3.写出经纬度:(纬度在前,经度在后)。

很多时候,我们需要在局部的地图上来判断地理位置,如:给出了局部的经纬网地图(如下图),请同学们在简图中给这些点定位(读出其经纬度)。A:(40°N,40°W);B:(20°S,20°E)。

任务2 在经纬网图上找到与给出的经纬度对应的地点。

现在我们来回答导入的问题,其他船只怎样快速赶到沉船地点呢?

教师指导根据坐标,在经纬网上划出某点的步骤:

1.根据纬度找出相应纬线;

2.根据经度找出相应经线;

3.纬线和经线的交叉点就要所求点。

任务3 在经纬网图上确定任意两点的方向。

确定方向

①两点位于同一经线上,为正南正北的关系;两点位于同一纬线上,为正东、正西的关系。

②两点既不在同一条经线上,又不在同一条纬线上,在判定两点间的方位时,既要判定两点间东西方向,又要判定两点间的南北方向。