11.2人体废物的排出教案(pdf)

文档属性

| 名称 | 11.2人体废物的排出教案(pdf) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 370.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-10-02 18:36:40 | ||

图片预览

文档简介

苏教版《生物学》教学设计

七年级下册第十一章《人体内的废物排入环境》

第二节 人体废物的排出

? 1???

[课题]?人体废物的排出(第?1?课时 尿液的形成)?

[设计依据与构想]?

《义务教育生物学课程标准》 明确提出在知识上要注重对核心概

念的学习,在能力上要关注学生在获取知识过程中能力的培养。七年

级学生个体有差异,根据认知规律,这时的学生正处于具体运演阶段

到形式运演阶段的过渡期,对直观的材料很敏感,已初步具备了一定

的观察与思考、分析与探究以及合作学习的能力,而且有强烈的好奇

心和求知欲。《人体废物的排出》第一课时内容“尿液的形成”是本

章核心概念,也是本章的难点。本节与前面所学知识联系紧密,因此

探究新知前首先复习“肾的组成”,有利于知识的衔接。但这部分内

容既抽象又缺乏一定知识的铺垫,因此,需要教师为学生架“桥梁”

搭“平台”,使学生的探究活动得以实现,所以在教学“肾的滤过作

用和重吸收作用”这一难点时,学生动手制作模型,为学习搭建了平

台,再联系生活实际结合多媒体演示、数据分析等方式使学生积极主

动参与学习过程,把知识化静为动、化抽象为具体、化难为易。力图

体现课程标准要求,突出以学生为主体,倡导自主、探究、合作交流

的学习方式。启发学生联系生活实际,从学生已有的生活经验出发,

重在情感态度与价值观的教育,培养学生关爱生命的情感。?

[学习目标]?

1、通过动手制作肾单位模型,能够说出肾单位各部分结构的名

称。?

2、在教师的指导下,通过小组实验,能够阐明肾的滤过作用和

重吸收作用。(重点、难点)?

3、通过合作探究、分享交流,能够概述尿液的形成过程。(重

点)

? 2???

[课前准备]?

教师准备 教师制作相关课件;准备制作肾单位模型的材料。

学生准备 生物兴趣小组成员设计制作肾单位模型; 准备制作模

型的材料;复习泌尿系统的组成、肾单位的结构、血液的组成相关知

识。?

[教学方法]?

教法:直观演示法、活动探究法。

学法:思考评价法、分析归纳法、自主探究法、总结反思法。?

[课时安排]一课时?

[教学过程]?

(第一课时)

一、导入

学习新课前,我们先看一段视频。

[播放视频]血液透析

这是尿毒症患者正在进行血液透析的视频, 你知道尿毒症吗?观

看完视频你知道尿毒症患者为什么要进行血液透析吗?(尿毒症患者

自己不能清除血液中的代谢废物, 只能用人工的方法靠血液透析机清

除体内血液中的代谢废物。)那么正常人是如何清除血液中的代谢废

物呢?带着这个问题我们进入新课的学习,同学们打开课本 79 页,

今天学习第十一章第二节 《人体废物的排出》 第一课时 “尿液的形成” 。

设计意图:紧扣教学内容,同时揭示人体排出废物的两种现象,诱发

学生思维,调动学生的求知欲望和学习兴趣,以创设学生学习新知的

最佳情境。

二、新课学习

? 3???

[出示学习目标]

1、通过动手制作肾单位模型,能够说出肾单位各部分结构的名

称。

2、在教师的指导下,通过小组实验,能够阐明肾的滤过作用和

重吸收作用。(重点、难点)

3、通过合作探究、分享交流,能够概述尿液的形成过程。(重

点)

设计意图:出示学习目标,让学生明确本节课学习内容和学习任务。

生活中也常见一些清除废物的现象。例如:可乐中的色素是人体

不需要的, 大家猜一下, 可乐经过杯子后会发生变化吗?(学生回答:

还是可乐。)

[演示]过滤可乐,学生协助。

设计意图:贴近生活,发现不一样的事实,进一步激发学生探求知识

的兴趣。

展示流经杯子后小烧杯中的可乐,(学生惊讶) 我变了一个魔术,

可乐中的色素被我变没了,什么原因呢?拆解过滤可乐的装置,同学

们看到:装置中有一个滤芯的结构,就可以过滤掉可乐中平时认为不

可能被清除的色素。 我们想要知道的正常人体清除血液中代谢废物的

过程肉眼是看不到的, 大家想不想亲眼看到这个过程呢?(学生: 想)

想看到这一过程就需要有一个像过滤可乐色素的滤芯这样的结构才

可以,那人体内有没有这样的结构呢?这个结构是什么呢?(有,肾

单位)下面比一比谁的知识超链接能力强大!请你在练习本上画出一

个肾单位结构示意图。

? 4???

【知识超链接】

展示学生画出的一个肾单位结构示意图。

根据肾单位示意图可以把它制作成模型吗?出示课前学生制作

的肾单位模型,学生代表介绍模型。问:能不能把这个模型完全立体

展现出来呢?

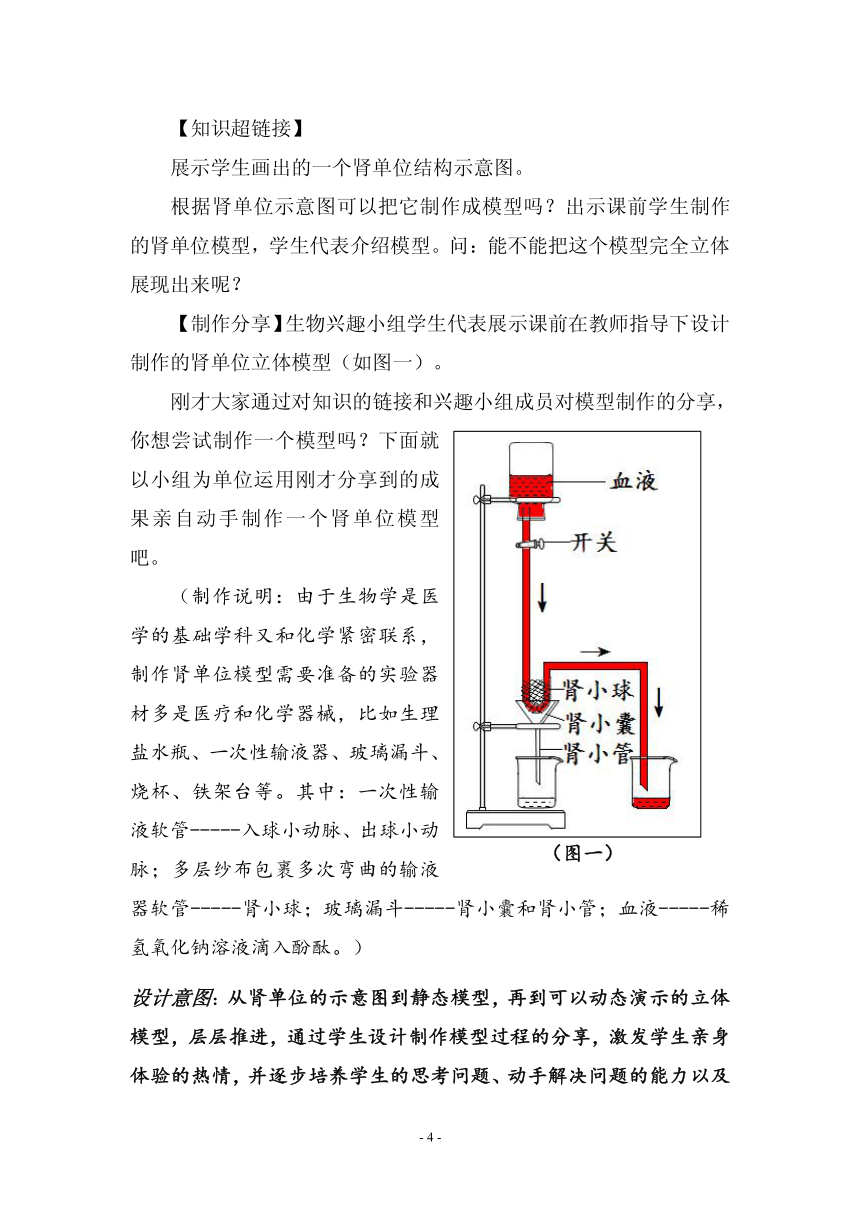

【制作分享】 生物兴趣小组学生代表展示课前在教师指导下设计

制作的肾单位立体模型(如图一)。

刚才大家通过对知识的链接和兴趣小组成员对模型制作的分享,

你想尝试制作一个模型吗?下面就

以小组为单位运用刚才分享到的成

果亲自动手制作一个肾单位模型

吧。

(制作说明:由于生物学是医

学的基础学科又和化学紧密联系,

制作肾单位模型需要准备的实验器

材多是医疗和化学器械,比如生理

盐水瓶、一次性输液器、玻璃漏斗、

烧杯、铁架台等。其中:一次性输

液软管-----入球小动脉、出球小动

脉;多层纱布包裹多次弯曲的输液

器软管-----肾小球;玻璃漏斗-----肾小囊和肾小管;血液-----稀

氢氧化钠溶液滴入酚酞。)

设计意图:从肾单位的示意图到静态模型,再到可以动态演示的立体

模型,层层推进,通过学生设计制作模型过程的分享,激发学生亲身

体验的热情,并逐步培养学生的思考问题、动手解决问题的能力以及

(图一)

? 5???

迫切探究知识的欲望。同时运用化学器械制作肾单位模型,也为九年

级进行化学实验的操作奠定了基础。

【合作学习,制作肾单位立体模型】

温馨提示:大家进行探究活动在操作时要注意安全!

教师指导学生完成肾单位模型的制作,在制作过程中,启发每个

小组学生要分工合作,这样对每一个结构功能的理解将更加深刻。

制作完成后, 学生迫切想看到自己制作的肾单位模型中肾小球的

滤过作用的动态演示, 现在利用制作的模型共同探究学习尿液形成过

程肾单位中物质成分变化的知识。 教师引导学生打开利用稀氢氧化钠

溶液加入酚酞变成红色制作的“血液”的开关,当“血液”流经由输

液管弯曲盘绕并裹上若干层纱布制成的“肾小球”时(其中 1、3、4、

6、7、9 组事先把纱布用稀盐酸湿润,2、5、8 组事先把纱布上剪些

孔洞并用清水湿润),就出现了两种不同的结果:用稀盐酸湿润的会

流出透明的液体,而用清水湿润的流出红色液体,这样就形成了一组

对照实验。

【成果分享】分享交流,展

示成果。(小组分布如图二)

1、请第 1、3、4、6、7、9

组中的一组展示完成后的模型,

并讲解分享:

①指出模型的各部分结构。

②通过打开血液开关演示实

验。

③对照模型说明原尿的形成

过程。

(图二)

? 6???

该组装置肾小球外有完整纱布包裹着,并且纱布被稀盐酸湿润,

所以流出的液体为无色透明的,这些液体即为肾小囊内的原尿,这一

过程叫做肾小球的滤过作用。

2、第 2、5、8 组学生指出实验现象与刚才小组不同,请其中的

一组展示完成后的模型, 该组的实验装置流出的液体仍然是红色, (引

导学生讨论原因) 学生发现本组的装置中肾小球外包裹着的纱布是破

损的,而刚才展示的小组包裹的纱布是完整的,装置中纱布破损就相

当于肾小球破损,从而导致红细胞进入肾小囊内的原尿中。

这样两组实验形成对照, 进一步说明通过肾小球的滤过作用形成

了原尿。

引导学生归纳:血液、血浆与原尿成分的区别。

[质疑]原尿的成分到底发生了什么变化才会形成尿液?为什么

会发生这样的变化呢?大家参阅课本 79 页并结合制作的肾单位模

型,分组讨论完成问题。

蛙的血浆、肾小囊内液(原尿)、尿液成分比较(单位:g/L)

成 分 血 浆 原 尿 尿 液

蛋白质 70.0 微量 0.0

葡萄糖 1.0 1.0 0.0

无机盐 7.0 7.0 15.0

水 920.0 980.0 960.0

尿 素 0.3 0.3 20.0

[讨论]在原尿中出现葡萄糖而尿液中并没有,说明肾小管有什么作

用?(重吸收作用)

归纳:葡萄糖是人体的能源物质,对人体有大用途,又被吸收回血液

了。说明肾小管可以重吸收原尿中的全部葡萄糖。

? 7???

[提出疑问]肾小管有重吸收作用, 那么我们制作的肾单位模型是不是

需要改进呢?

[学生动手]出球小动脉分支成毛细血管缠绕到肾小管的外面, 使原尿

中小分子物质如葡萄糖等有用成分重新回到血液, 这一过程叫重吸收

作用。(如图三所示改进后模型)学生

展示。

通过 2、5、8 小组的肾单位重吸收

演示,血细胞不能被重吸收,进而说明

重吸收的是小分子有用的物质,进一步

体现出与 1、3、4、6、7、9 小组之间

形成了对照实验,并且通过对照加深了

尿液形成过程与肾小球的滤过作用和

肾小管的重吸收作用密切关联,更能体

现生物学结构与功能相统一的辩证关

系。

引导学生归纳:原尿与尿液成分的区别。

[质疑装置]能观察到肾小管重吸收的过程吗?

肾小管的重吸收无法动态演示,是受限于实验材料,我们能制作的装

置可以模拟肾单位形成尿液的过程,并能够体现其中各种物质的变

化。

设计意图:鼓励学生提出解决问题的方法,帮助学生理解探究的对照

实验原则,注意方案的科学性和可行性等,通过分组探究,分工合作

交流,让学生都动起来,结合探究活动以及提供的材料信息,培养学

生的动手、观察、分析思考和语言表达能力,有效突破教学难点,体

现了生物体结构与功能之间的辩证关系。

(图三)

? 8???

[资料]根据测定,一个成年人一昼夜产生原尿为 150 升,而每天排出

的尿量仅为 1.5 升,你能找出其中的原因吗?

[小医生] 分析以下某患者尿液成分的几项指标(单位:g/L)

患者指标:

红细胞 蛋白质 葡萄糖 尿素 无机盐

++ 30 1.0 2.0 11.0

正常人指标:

红细胞 蛋白质 葡萄糖 尿素 无机盐

- 0 0 2.0 11.0

(注:表中“-”表示无,“+”表示较多,“++”表示很多)

思考交流:

1、与正常人比较,该患者尿液中的哪些指标是不正常的?

2、推测该患者身体哪个系统出了问题?哪个器官有问题?

同桌两个同学交流,并回答。

设计意图:运用学习的知识初步解决问题。

通过制作模型并动态演示尿液形成过程中各物质成分的变化, 大

家对尿液的形成过程已经有了全新的认识, 下面再检验一下知识掌握

的程度。

【展示图片】尿液的形成示意图

阐述尿液的形成过程: 血液→滤过作用→原尿→重吸收作用→尿

液

[学生回答]其中成分的变化:

血细胞、蛋白质、葡萄糖、水分、无机盐、尿素

血液

→葡萄糖、水分、无机盐、尿素→水分、无机盐、尿素

原尿 尿液

? 9???

[自我评价]结合制作的模型,自己先尝试概述尿液的形成过程,

再与同桌之间相互叙述,特别要说出其中成分的变化。

通过学习, 我们发现正常人体内肾单位的功能要比过滤掉可乐色

素的滤芯的功能强大得多。

设计意图: 加强对知识的巩固, 结合制作的模型概述尿液的形成过程,

培养学生的语言表达能力。

【学以致用】(引导学生讨论)医生在检验某患者的尿液时发现

了较多的红细胞(血尿),如果是肾有疾病,请分析可能是肾的哪个

部位出现了病症?(肾小球)如果是葡萄糖或蛋白质呢?(肾小管或

肾小球)

[补充]推测得很好,比如肾小球炎可能造成血尿。

[讲述]通过学习我们知道肾能够自动调节尿液的成分,在大量饮水

后,排出的尿液中,水的含量较高,一个人一天排出的尿液不应少于

500ml,否则就会使废物在体内积累,伤害身体。

设计意图:学有所用,让知识更好地指导生活与实践。

【走近生活】展示多种饮料图片,同学们想一下,如果经常饮用

含有色素等添加剂的各种饮料, 人体通过肾脏排出体内废物的负担就

要比平时增加,从而影响人的健康,会导致什么样的后果呢?(严重

的患上尿毒症)

尿毒症患者是很痛苦的,尿毒症能治疗好吗?(最适合、最理想

的治疗手段是进行肾移植。)我们要更加珍爱生命,关注健康!

那我们应该怎么做呢?(口渴时少喝饮料多喝水)

设计意图:注重与生活联系,培养学生科学、健康的生活观念,对他

们现在及今后的健康生活方式有所启迪。

? 10???

【目标达成】本节目标你达成了吗?

1、通过动手制作肾单位模型,能够说出肾单位各部分结构的名

称。

2、在教师的指导下,通过小组实验,能够阐明肾的滤过作用和

重吸收作用。

3、通过合作探究、分享交流,能够概述尿液的形成过程。

[应用评价]独立完成课本 83 页“自我评价”第 1、2 题。小组内

互评。

设计意图:自评互评相结合,有效实现评价监控。

【拓展延伸】2018 年 2 月世界首个人工肾诞生,这是肾脏疾病

治疗发展的一个重要里程碑。 请同学们课后结合本节课学习的尿液形

成的过程,通过网络等途径查阅有关人工肾结构和功能方面的知识,

下节课学习尿液的排出时与大家共同分享。

设计意图:适时引入生物学时代性的最新生物科学发展成就,增加学

生学习生物学知识的成就感,同时也和本节开头首尾呼应,体现了教

学设计的完整性。

三、课堂小结

人体尿液的形成过程发生在肾单位,无法用肉眼观察到,在形成

尿液时, 从血液到尿液成分发生了什么样的变化, 更是无法直接看到。

那么本节课设置探究活动,学生人人动手,把原本无法展现在学生面

前的微观过程通过学生制作立体模型并动态演示直观呈现, 既激发了

学生探究的兴趣, 又能有效地突破本节知识难点, 顺利实现教学目标,

同时也达到了很好的教学效果。

四、板书设计

? 11 ??

第二节 人体废物的排出

(第 1 课时 尿液的形成)

1、制作肾单位模型

血液

肾 肾小球 滤过作用

2、 单 肾小囊 原尿

位 肾小管 重吸收作用

尿液

设计意图:化繁为简,化抽象为具体,突出重点和难点,实现了知识

的平面化和简单化,提高课堂效率,帮助学生理解记忆。

五、教学反思

基于对教材和学生情况的分析,遵循学生的认知规律,从结构到

功能,从宏观到微观,创设情境层层推进课程。本节课教学过程设计

模拟肾单位结构装置,动态演示尿液形成的连续过程,重点关注学生

探究活动中的观察思考以及语言表达能力的提高, 有效地攻克了本节

的重难点。同时还注重课程的完整性和连贯性,在课程结束后提示学

生进一步改进设计自己制作的肾单位模型, 促进学生对尿液形成完整

过程动态演示中各种成分变化的再思考, 帮助学生构建完整的知识体

系。

本节设计最大的亮点就是通过创设情境的新课引入和兴趣小组

模型的制作设计, 激发学生自己动手制作肾单位模型并进行动态演示

尿液的形成过程的学习兴趣, 有效促进学生直观体验, 全程积极参与,

达到了满意的效果。这也遵循了新课程所倡导的以学生为主体,教师

为主导的教学,改变了传统的教学模式,引导学生积极参与课堂,自

主探究完成知识的感知、获取和内化,充分激发学生的学习兴趣和主

动的求知欲,很好地达成了教学能力目标。

? 12???

本节课也存在着一些不足, 比如对于学生的评价缺乏更深入的指

导和帮助、教学过程中对生生互动的引导需要继续加强等。这些都是

我以后需要不断改进和思考的地方,力求呈现更完善的课堂。

七年级下册第十一章《人体内的废物排入环境》

第二节 人体废物的排出

? 1???

[课题]?人体废物的排出(第?1?课时 尿液的形成)?

[设计依据与构想]?

《义务教育生物学课程标准》 明确提出在知识上要注重对核心概

念的学习,在能力上要关注学生在获取知识过程中能力的培养。七年

级学生个体有差异,根据认知规律,这时的学生正处于具体运演阶段

到形式运演阶段的过渡期,对直观的材料很敏感,已初步具备了一定

的观察与思考、分析与探究以及合作学习的能力,而且有强烈的好奇

心和求知欲。《人体废物的排出》第一课时内容“尿液的形成”是本

章核心概念,也是本章的难点。本节与前面所学知识联系紧密,因此

探究新知前首先复习“肾的组成”,有利于知识的衔接。但这部分内

容既抽象又缺乏一定知识的铺垫,因此,需要教师为学生架“桥梁”

搭“平台”,使学生的探究活动得以实现,所以在教学“肾的滤过作

用和重吸收作用”这一难点时,学生动手制作模型,为学习搭建了平

台,再联系生活实际结合多媒体演示、数据分析等方式使学生积极主

动参与学习过程,把知识化静为动、化抽象为具体、化难为易。力图

体现课程标准要求,突出以学生为主体,倡导自主、探究、合作交流

的学习方式。启发学生联系生活实际,从学生已有的生活经验出发,

重在情感态度与价值观的教育,培养学生关爱生命的情感。?

[学习目标]?

1、通过动手制作肾单位模型,能够说出肾单位各部分结构的名

称。?

2、在教师的指导下,通过小组实验,能够阐明肾的滤过作用和

重吸收作用。(重点、难点)?

3、通过合作探究、分享交流,能够概述尿液的形成过程。(重

点)

? 2???

[课前准备]?

教师准备 教师制作相关课件;准备制作肾单位模型的材料。

学生准备 生物兴趣小组成员设计制作肾单位模型; 准备制作模

型的材料;复习泌尿系统的组成、肾单位的结构、血液的组成相关知

识。?

[教学方法]?

教法:直观演示法、活动探究法。

学法:思考评价法、分析归纳法、自主探究法、总结反思法。?

[课时安排]一课时?

[教学过程]?

(第一课时)

一、导入

学习新课前,我们先看一段视频。

[播放视频]血液透析

这是尿毒症患者正在进行血液透析的视频, 你知道尿毒症吗?观

看完视频你知道尿毒症患者为什么要进行血液透析吗?(尿毒症患者

自己不能清除血液中的代谢废物, 只能用人工的方法靠血液透析机清

除体内血液中的代谢废物。)那么正常人是如何清除血液中的代谢废

物呢?带着这个问题我们进入新课的学习,同学们打开课本 79 页,

今天学习第十一章第二节 《人体废物的排出》 第一课时 “尿液的形成” 。

设计意图:紧扣教学内容,同时揭示人体排出废物的两种现象,诱发

学生思维,调动学生的求知欲望和学习兴趣,以创设学生学习新知的

最佳情境。

二、新课学习

? 3???

[出示学习目标]

1、通过动手制作肾单位模型,能够说出肾单位各部分结构的名

称。

2、在教师的指导下,通过小组实验,能够阐明肾的滤过作用和

重吸收作用。(重点、难点)

3、通过合作探究、分享交流,能够概述尿液的形成过程。(重

点)

设计意图:出示学习目标,让学生明确本节课学习内容和学习任务。

生活中也常见一些清除废物的现象。例如:可乐中的色素是人体

不需要的, 大家猜一下, 可乐经过杯子后会发生变化吗?(学生回答:

还是可乐。)

[演示]过滤可乐,学生协助。

设计意图:贴近生活,发现不一样的事实,进一步激发学生探求知识

的兴趣。

展示流经杯子后小烧杯中的可乐,(学生惊讶) 我变了一个魔术,

可乐中的色素被我变没了,什么原因呢?拆解过滤可乐的装置,同学

们看到:装置中有一个滤芯的结构,就可以过滤掉可乐中平时认为不

可能被清除的色素。 我们想要知道的正常人体清除血液中代谢废物的

过程肉眼是看不到的, 大家想不想亲眼看到这个过程呢?(学生: 想)

想看到这一过程就需要有一个像过滤可乐色素的滤芯这样的结构才

可以,那人体内有没有这样的结构呢?这个结构是什么呢?(有,肾

单位)下面比一比谁的知识超链接能力强大!请你在练习本上画出一

个肾单位结构示意图。

? 4???

【知识超链接】

展示学生画出的一个肾单位结构示意图。

根据肾单位示意图可以把它制作成模型吗?出示课前学生制作

的肾单位模型,学生代表介绍模型。问:能不能把这个模型完全立体

展现出来呢?

【制作分享】 生物兴趣小组学生代表展示课前在教师指导下设计

制作的肾单位立体模型(如图一)。

刚才大家通过对知识的链接和兴趣小组成员对模型制作的分享,

你想尝试制作一个模型吗?下面就

以小组为单位运用刚才分享到的成

果亲自动手制作一个肾单位模型

吧。

(制作说明:由于生物学是医

学的基础学科又和化学紧密联系,

制作肾单位模型需要准备的实验器

材多是医疗和化学器械,比如生理

盐水瓶、一次性输液器、玻璃漏斗、

烧杯、铁架台等。其中:一次性输

液软管-----入球小动脉、出球小动

脉;多层纱布包裹多次弯曲的输液

器软管-----肾小球;玻璃漏斗-----肾小囊和肾小管;血液-----稀

氢氧化钠溶液滴入酚酞。)

设计意图:从肾单位的示意图到静态模型,再到可以动态演示的立体

模型,层层推进,通过学生设计制作模型过程的分享,激发学生亲身

体验的热情,并逐步培养学生的思考问题、动手解决问题的能力以及

(图一)

? 5???

迫切探究知识的欲望。同时运用化学器械制作肾单位模型,也为九年

级进行化学实验的操作奠定了基础。

【合作学习,制作肾单位立体模型】

温馨提示:大家进行探究活动在操作时要注意安全!

教师指导学生完成肾单位模型的制作,在制作过程中,启发每个

小组学生要分工合作,这样对每一个结构功能的理解将更加深刻。

制作完成后, 学生迫切想看到自己制作的肾单位模型中肾小球的

滤过作用的动态演示, 现在利用制作的模型共同探究学习尿液形成过

程肾单位中物质成分变化的知识。 教师引导学生打开利用稀氢氧化钠

溶液加入酚酞变成红色制作的“血液”的开关,当“血液”流经由输

液管弯曲盘绕并裹上若干层纱布制成的“肾小球”时(其中 1、3、4、

6、7、9 组事先把纱布用稀盐酸湿润,2、5、8 组事先把纱布上剪些

孔洞并用清水湿润),就出现了两种不同的结果:用稀盐酸湿润的会

流出透明的液体,而用清水湿润的流出红色液体,这样就形成了一组

对照实验。

【成果分享】分享交流,展

示成果。(小组分布如图二)

1、请第 1、3、4、6、7、9

组中的一组展示完成后的模型,

并讲解分享:

①指出模型的各部分结构。

②通过打开血液开关演示实

验。

③对照模型说明原尿的形成

过程。

(图二)

? 6???

该组装置肾小球外有完整纱布包裹着,并且纱布被稀盐酸湿润,

所以流出的液体为无色透明的,这些液体即为肾小囊内的原尿,这一

过程叫做肾小球的滤过作用。

2、第 2、5、8 组学生指出实验现象与刚才小组不同,请其中的

一组展示完成后的模型, 该组的实验装置流出的液体仍然是红色, (引

导学生讨论原因) 学生发现本组的装置中肾小球外包裹着的纱布是破

损的,而刚才展示的小组包裹的纱布是完整的,装置中纱布破损就相

当于肾小球破损,从而导致红细胞进入肾小囊内的原尿中。

这样两组实验形成对照, 进一步说明通过肾小球的滤过作用形成

了原尿。

引导学生归纳:血液、血浆与原尿成分的区别。

[质疑]原尿的成分到底发生了什么变化才会形成尿液?为什么

会发生这样的变化呢?大家参阅课本 79 页并结合制作的肾单位模

型,分组讨论完成问题。

蛙的血浆、肾小囊内液(原尿)、尿液成分比较(单位:g/L)

成 分 血 浆 原 尿 尿 液

蛋白质 70.0 微量 0.0

葡萄糖 1.0 1.0 0.0

无机盐 7.0 7.0 15.0

水 920.0 980.0 960.0

尿 素 0.3 0.3 20.0

[讨论]在原尿中出现葡萄糖而尿液中并没有,说明肾小管有什么作

用?(重吸收作用)

归纳:葡萄糖是人体的能源物质,对人体有大用途,又被吸收回血液

了。说明肾小管可以重吸收原尿中的全部葡萄糖。

? 7???

[提出疑问]肾小管有重吸收作用, 那么我们制作的肾单位模型是不是

需要改进呢?

[学生动手]出球小动脉分支成毛细血管缠绕到肾小管的外面, 使原尿

中小分子物质如葡萄糖等有用成分重新回到血液, 这一过程叫重吸收

作用。(如图三所示改进后模型)学生

展示。

通过 2、5、8 小组的肾单位重吸收

演示,血细胞不能被重吸收,进而说明

重吸收的是小分子有用的物质,进一步

体现出与 1、3、4、6、7、9 小组之间

形成了对照实验,并且通过对照加深了

尿液形成过程与肾小球的滤过作用和

肾小管的重吸收作用密切关联,更能体

现生物学结构与功能相统一的辩证关

系。

引导学生归纳:原尿与尿液成分的区别。

[质疑装置]能观察到肾小管重吸收的过程吗?

肾小管的重吸收无法动态演示,是受限于实验材料,我们能制作的装

置可以模拟肾单位形成尿液的过程,并能够体现其中各种物质的变

化。

设计意图:鼓励学生提出解决问题的方法,帮助学生理解探究的对照

实验原则,注意方案的科学性和可行性等,通过分组探究,分工合作

交流,让学生都动起来,结合探究活动以及提供的材料信息,培养学

生的动手、观察、分析思考和语言表达能力,有效突破教学难点,体

现了生物体结构与功能之间的辩证关系。

(图三)

? 8???

[资料]根据测定,一个成年人一昼夜产生原尿为 150 升,而每天排出

的尿量仅为 1.5 升,你能找出其中的原因吗?

[小医生] 分析以下某患者尿液成分的几项指标(单位:g/L)

患者指标:

红细胞 蛋白质 葡萄糖 尿素 无机盐

++ 30 1.0 2.0 11.0

正常人指标:

红细胞 蛋白质 葡萄糖 尿素 无机盐

- 0 0 2.0 11.0

(注:表中“-”表示无,“+”表示较多,“++”表示很多)

思考交流:

1、与正常人比较,该患者尿液中的哪些指标是不正常的?

2、推测该患者身体哪个系统出了问题?哪个器官有问题?

同桌两个同学交流,并回答。

设计意图:运用学习的知识初步解决问题。

通过制作模型并动态演示尿液形成过程中各物质成分的变化, 大

家对尿液的形成过程已经有了全新的认识, 下面再检验一下知识掌握

的程度。

【展示图片】尿液的形成示意图

阐述尿液的形成过程: 血液→滤过作用→原尿→重吸收作用→尿

液

[学生回答]其中成分的变化:

血细胞、蛋白质、葡萄糖、水分、无机盐、尿素

血液

→葡萄糖、水分、无机盐、尿素→水分、无机盐、尿素

原尿 尿液

? 9???

[自我评价]结合制作的模型,自己先尝试概述尿液的形成过程,

再与同桌之间相互叙述,特别要说出其中成分的变化。

通过学习, 我们发现正常人体内肾单位的功能要比过滤掉可乐色

素的滤芯的功能强大得多。

设计意图: 加强对知识的巩固, 结合制作的模型概述尿液的形成过程,

培养学生的语言表达能力。

【学以致用】(引导学生讨论)医生在检验某患者的尿液时发现

了较多的红细胞(血尿),如果是肾有疾病,请分析可能是肾的哪个

部位出现了病症?(肾小球)如果是葡萄糖或蛋白质呢?(肾小管或

肾小球)

[补充]推测得很好,比如肾小球炎可能造成血尿。

[讲述]通过学习我们知道肾能够自动调节尿液的成分,在大量饮水

后,排出的尿液中,水的含量较高,一个人一天排出的尿液不应少于

500ml,否则就会使废物在体内积累,伤害身体。

设计意图:学有所用,让知识更好地指导生活与实践。

【走近生活】展示多种饮料图片,同学们想一下,如果经常饮用

含有色素等添加剂的各种饮料, 人体通过肾脏排出体内废物的负担就

要比平时增加,从而影响人的健康,会导致什么样的后果呢?(严重

的患上尿毒症)

尿毒症患者是很痛苦的,尿毒症能治疗好吗?(最适合、最理想

的治疗手段是进行肾移植。)我们要更加珍爱生命,关注健康!

那我们应该怎么做呢?(口渴时少喝饮料多喝水)

设计意图:注重与生活联系,培养学生科学、健康的生活观念,对他

们现在及今后的健康生活方式有所启迪。

? 10???

【目标达成】本节目标你达成了吗?

1、通过动手制作肾单位模型,能够说出肾单位各部分结构的名

称。

2、在教师的指导下,通过小组实验,能够阐明肾的滤过作用和

重吸收作用。

3、通过合作探究、分享交流,能够概述尿液的形成过程。

[应用评价]独立完成课本 83 页“自我评价”第 1、2 题。小组内

互评。

设计意图:自评互评相结合,有效实现评价监控。

【拓展延伸】2018 年 2 月世界首个人工肾诞生,这是肾脏疾病

治疗发展的一个重要里程碑。 请同学们课后结合本节课学习的尿液形

成的过程,通过网络等途径查阅有关人工肾结构和功能方面的知识,

下节课学习尿液的排出时与大家共同分享。

设计意图:适时引入生物学时代性的最新生物科学发展成就,增加学

生学习生物学知识的成就感,同时也和本节开头首尾呼应,体现了教

学设计的完整性。

三、课堂小结

人体尿液的形成过程发生在肾单位,无法用肉眼观察到,在形成

尿液时, 从血液到尿液成分发生了什么样的变化, 更是无法直接看到。

那么本节课设置探究活动,学生人人动手,把原本无法展现在学生面

前的微观过程通过学生制作立体模型并动态演示直观呈现, 既激发了

学生探究的兴趣, 又能有效地突破本节知识难点, 顺利实现教学目标,

同时也达到了很好的教学效果。

四、板书设计

? 11 ??

第二节 人体废物的排出

(第 1 课时 尿液的形成)

1、制作肾单位模型

血液

肾 肾小球 滤过作用

2、 单 肾小囊 原尿

位 肾小管 重吸收作用

尿液

设计意图:化繁为简,化抽象为具体,突出重点和难点,实现了知识

的平面化和简单化,提高课堂效率,帮助学生理解记忆。

五、教学反思

基于对教材和学生情况的分析,遵循学生的认知规律,从结构到

功能,从宏观到微观,创设情境层层推进课程。本节课教学过程设计

模拟肾单位结构装置,动态演示尿液形成的连续过程,重点关注学生

探究活动中的观察思考以及语言表达能力的提高, 有效地攻克了本节

的重难点。同时还注重课程的完整性和连贯性,在课程结束后提示学

生进一步改进设计自己制作的肾单位模型, 促进学生对尿液形成完整

过程动态演示中各种成分变化的再思考, 帮助学生构建完整的知识体

系。

本节设计最大的亮点就是通过创设情境的新课引入和兴趣小组

模型的制作设计, 激发学生自己动手制作肾单位模型并进行动态演示

尿液的形成过程的学习兴趣, 有效促进学生直观体验, 全程积极参与,

达到了满意的效果。这也遵循了新课程所倡导的以学生为主体,教师

为主导的教学,改变了传统的教学模式,引导学生积极参与课堂,自

主探究完成知识的感知、获取和内化,充分激发学生的学习兴趣和主

动的求知欲,很好地达成了教学能力目标。

? 12???

本节课也存在着一些不足, 比如对于学生的评价缺乏更深入的指

导和帮助、教学过程中对生生互动的引导需要继续加强等。这些都是

我以后需要不断改进和思考的地方,力求呈现更完善的课堂。