人教版数学四年级下册5.2《三角形三边的关系》教案(表格版)

文档属性

| 名称 | 人教版数学四年级下册5.2《三角形三边的关系》教案(表格版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 28.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-10-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

三角形三边的关系

教学设计表

学科:数学 年级:四年级 册次:下 学校: 教师:

课题

三角形三边的关系(P62例3、例4)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

例3教学两点间所有连线中线段最短以及两点间的距离的概念。例4教学三角形三边的关系,引导学生通过探究得出“三角形中任意两边的和大于第三边”的结论。

承前启后

三角形的概念及特性→三角形三边的关系→三角形的其他知识

教学目标

1.探索并发现三角形三边的关系:三角形任意两边的和大于第三边。

2.能根据三角形三边的关系解决一些简单的实际问题。

3.结合实际问题,在分析和解决问题的过程中,感受比较、概括等方法在学习中的应用。

4.通过实践操作、猜想验证、合作探究,发展空间观念,培养逻辑思维能力。

重难点

重点:理解并掌握三角形三边的关系。

难点:应用三角形三边的关系解决问题。

化解措施

实践操作,猜想验证。

教学设计思路

设疑提问,导入新课→尝试拼摆,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教师准备:PPT课件、长度不同的小棒

学生准备:长度不同的小棒

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、设疑提问,导入新课。(5分钟)

1.引导学生回忆:什么样的图形是三角形?

2.提问:用1根小棒代替1条线段,围成一个三角形需要几根小棒?任意给你3根小棒,你能围成一个三角形吗?

3.导入新课。

师:同学们的意见不统一,究竟谁说得对呢?这节课我们一起探究三角形3条边之间的关系。

1.汇报:由3条线段围成的图形(每相邻2条线段的端点相连)叫作三角形。

2.认真思考,回答教师提出的问题。

(有的学生认为任意3根小棒能围成三角形,有的学生认为不能)

3.倾听、思考,准备探究新知。

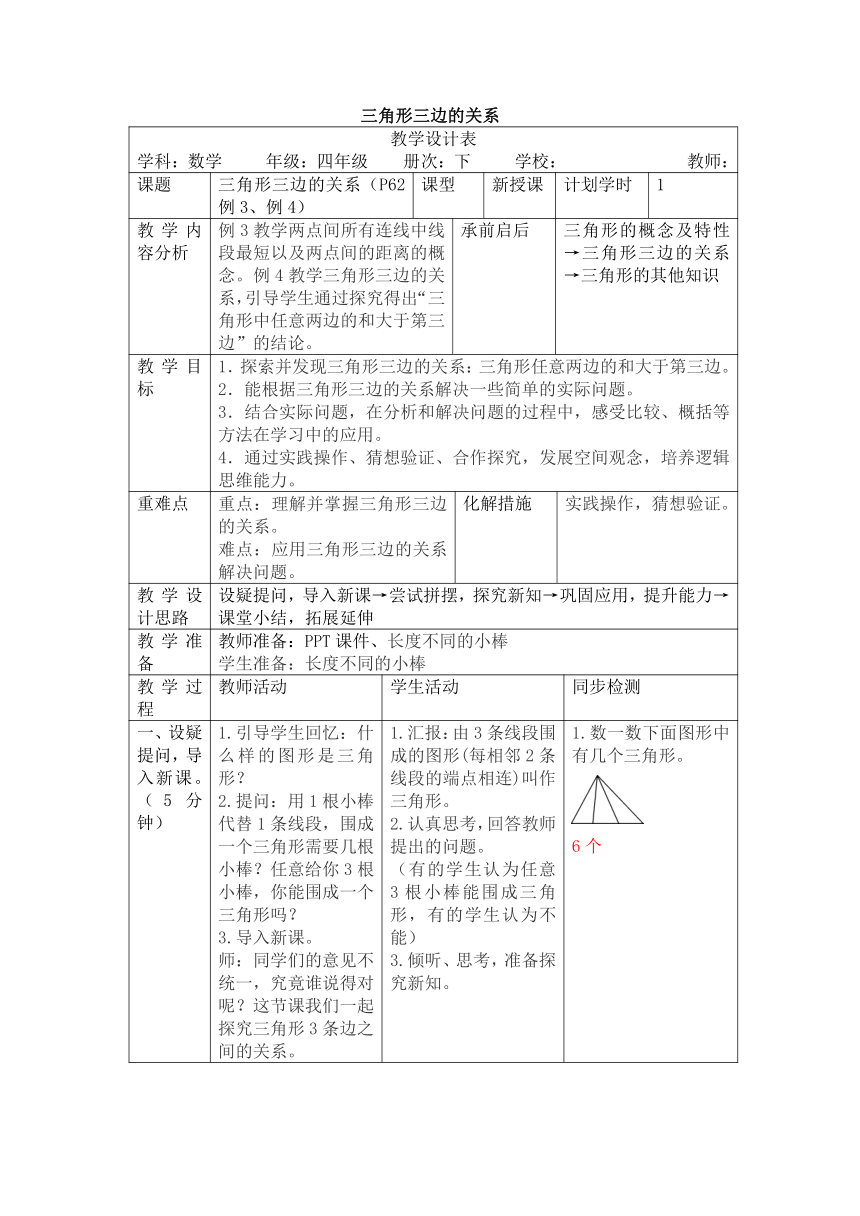

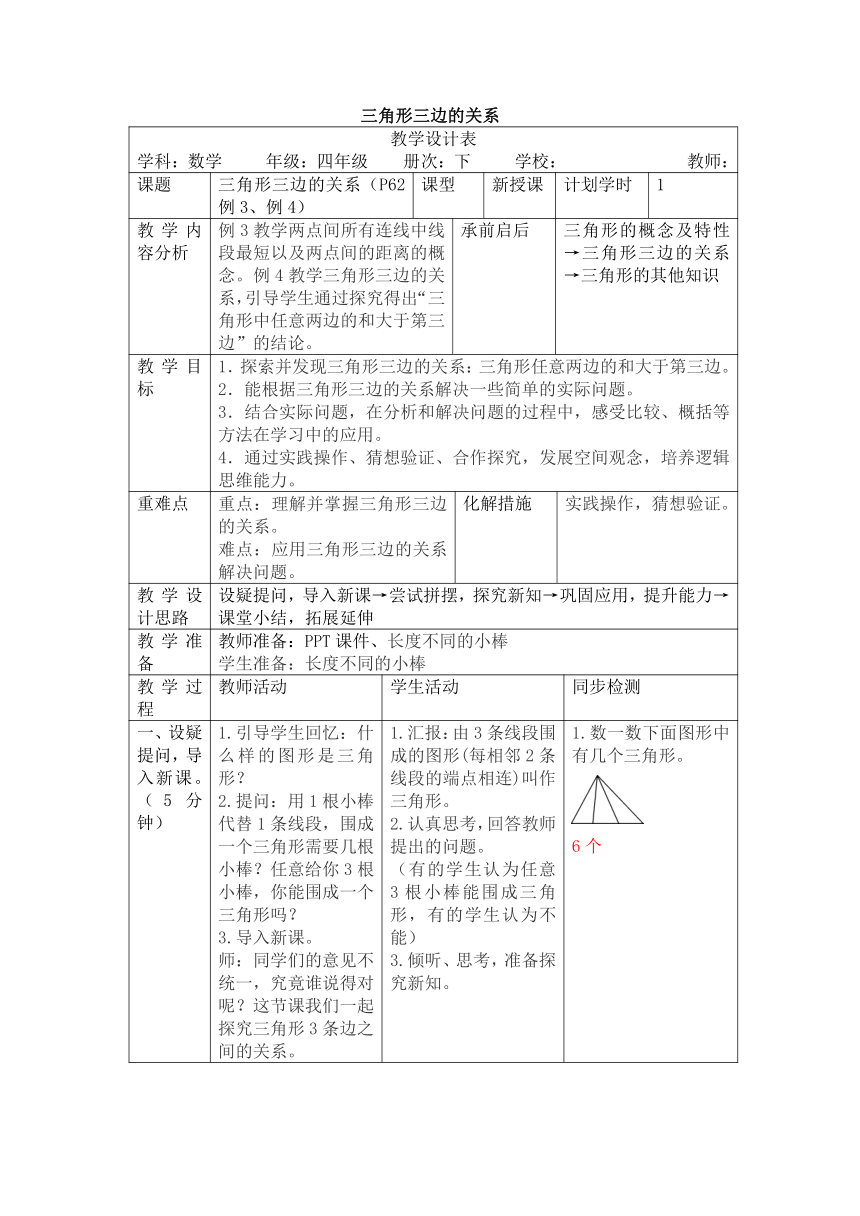

1.数一数下面图形中有几个三角形。

6个

二、尝试拼摆,探究新知。(20分钟)

1. 尝试拼摆。

(1)组织学生利用学具袋中的小棒,任选3根拼摆三角形,并记录好每根小棒的长度和拼摆结果。

教师提示:换小棒多试几组,注意小棒要首尾相连。

(2)组织学生汇报拼摆情况。

(3)提问:在什么情况下3根小棒能摆成三角形?在什么情况下3根小棒不能摆成三角形?引导学生用每组小棒比一比,说一说发现。

(4)引导学生计算验证,得出结论。

2.引导学生用上面的结论说明教材第62页例3中的问题。

1.(1)从学具袋中每次任选3根小棒拼摆三角形,并做好记录。

(2)汇报拼摆情况:3根小棒有的能摆成三角形,有的不能摆成三角形。

(3)思考教师提出的问题,用每组中的3根小棒比一比,发现:任意两根小棒的长度之和大于第三根小棒的能摆成三角形;其中有两根小棒的长度之和小于或等于第三根小棒的不能摆成三角形。

(4)计算验证得出结论:三角形任意两边的和大于第三边。

2.讨论并说明教材第62页例3中的问题。

明确:两点间所有连线中线段最短,这条线段的长度叫作两点间的距离。

2.从学校到军军家有几条路线?走哪一条路线最近?为什么?

3条 走c路线最近,原因略

3.在能拼成三角形的小棒下面画“√”。(单位:cm)

(√)

()

(√)

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.下面线段中哪3条线段能围成三角形?

3 cm 4 cm 6 cm 8 cm

2.完成教材第66页第6,7题。

1.独立找出答案,小组内交流,互相补充,并说明理由。

2.先独立完成,再汇报。

4.如果三角形的两条边分别长4 cm和5 cm,那么第三条边可能长多少厘米(整厘米数)?

2cm、3 cm、4 cm、5 cm、6 cm、7 cm、8 cm

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2. 有A,B两点,连接AB,得到线段AB(如图一),线段AB外有任意一点C,连接AC、BC,组成三角形ABC(如图二)。由“两点间所有连线中线段最短”可知,AB<AC+BC。所以,在一个三角形中,任意两边的和大于第三边。

教师个人补充意见:

板书设计

三角形三边的关系

两点间所有连线中线段最短,这条线段的长度叫作两点间的距离。

三角形任意两边的和大于第三边。

培优作业

如果一个三角形的两条边的长度分别是2 cm和5 cm,那么第三条边的长度应在什么范围?

可以根据三角形任意两边的和大于第三边解题。设第三条边的长度为a?cm,则有3<a<7,即第三条边的长度应比3 cm长且比7 cm短。

教学反思

利用3根小棒摆三角形的实验,把全体学生充分地调动起来,亲自动手、亲自实践。这些动手操作、共同探究的活动既满足了学生动手操作的需要,又让学生学到了知识,体验到了成功的喜悦。

微课设计点

教师可围绕“三角形三边的关系”设计微课。

教学设计表

学科:数学 年级:四年级 册次:下 学校: 教师:

课题

三角形三边的关系(P62例3、例4)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

例3教学两点间所有连线中线段最短以及两点间的距离的概念。例4教学三角形三边的关系,引导学生通过探究得出“三角形中任意两边的和大于第三边”的结论。

承前启后

三角形的概念及特性→三角形三边的关系→三角形的其他知识

教学目标

1.探索并发现三角形三边的关系:三角形任意两边的和大于第三边。

2.能根据三角形三边的关系解决一些简单的实际问题。

3.结合实际问题,在分析和解决问题的过程中,感受比较、概括等方法在学习中的应用。

4.通过实践操作、猜想验证、合作探究,发展空间观念,培养逻辑思维能力。

重难点

重点:理解并掌握三角形三边的关系。

难点:应用三角形三边的关系解决问题。

化解措施

实践操作,猜想验证。

教学设计思路

设疑提问,导入新课→尝试拼摆,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教师准备:PPT课件、长度不同的小棒

学生准备:长度不同的小棒

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、设疑提问,导入新课。(5分钟)

1.引导学生回忆:什么样的图形是三角形?

2.提问:用1根小棒代替1条线段,围成一个三角形需要几根小棒?任意给你3根小棒,你能围成一个三角形吗?

3.导入新课。

师:同学们的意见不统一,究竟谁说得对呢?这节课我们一起探究三角形3条边之间的关系。

1.汇报:由3条线段围成的图形(每相邻2条线段的端点相连)叫作三角形。

2.认真思考,回答教师提出的问题。

(有的学生认为任意3根小棒能围成三角形,有的学生认为不能)

3.倾听、思考,准备探究新知。

1.数一数下面图形中有几个三角形。

6个

二、尝试拼摆,探究新知。(20分钟)

1. 尝试拼摆。

(1)组织学生利用学具袋中的小棒,任选3根拼摆三角形,并记录好每根小棒的长度和拼摆结果。

教师提示:换小棒多试几组,注意小棒要首尾相连。

(2)组织学生汇报拼摆情况。

(3)提问:在什么情况下3根小棒能摆成三角形?在什么情况下3根小棒不能摆成三角形?引导学生用每组小棒比一比,说一说发现。

(4)引导学生计算验证,得出结论。

2.引导学生用上面的结论说明教材第62页例3中的问题。

1.(1)从学具袋中每次任选3根小棒拼摆三角形,并做好记录。

(2)汇报拼摆情况:3根小棒有的能摆成三角形,有的不能摆成三角形。

(3)思考教师提出的问题,用每组中的3根小棒比一比,发现:任意两根小棒的长度之和大于第三根小棒的能摆成三角形;其中有两根小棒的长度之和小于或等于第三根小棒的不能摆成三角形。

(4)计算验证得出结论:三角形任意两边的和大于第三边。

2.讨论并说明教材第62页例3中的问题。

明确:两点间所有连线中线段最短,这条线段的长度叫作两点间的距离。

2.从学校到军军家有几条路线?走哪一条路线最近?为什么?

3条 走c路线最近,原因略

3.在能拼成三角形的小棒下面画“√”。(单位:cm)

(√)

()

(√)

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.下面线段中哪3条线段能围成三角形?

3 cm 4 cm 6 cm 8 cm

2.完成教材第66页第6,7题。

1.独立找出答案,小组内交流,互相补充,并说明理由。

2.先独立完成,再汇报。

4.如果三角形的两条边分别长4 cm和5 cm,那么第三条边可能长多少厘米(整厘米数)?

2cm、3 cm、4 cm、5 cm、6 cm、7 cm、8 cm

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2. 有A,B两点,连接AB,得到线段AB(如图一),线段AB外有任意一点C,连接AC、BC,组成三角形ABC(如图二)。由“两点间所有连线中线段最短”可知,AB<AC+BC。所以,在一个三角形中,任意两边的和大于第三边。

教师个人补充意见:

板书设计

三角形三边的关系

两点间所有连线中线段最短,这条线段的长度叫作两点间的距离。

三角形任意两边的和大于第三边。

培优作业

如果一个三角形的两条边的长度分别是2 cm和5 cm,那么第三条边的长度应在什么范围?

可以根据三角形任意两边的和大于第三边解题。设第三条边的长度为a?cm,则有3<a<7,即第三条边的长度应比3 cm长且比7 cm短。

教学反思

利用3根小棒摆三角形的实验,把全体学生充分地调动起来,亲自动手、亲自实践。这些动手操作、共同探究的活动既满足了学生动手操作的需要,又让学生学到了知识,体验到了成功的喜悦。

微课设计点

教师可围绕“三角形三边的关系”设计微课。