物理必修1人教版3.1重力 基本相互作用 (共54张PPT)

文档属性

| 名称 | 物理必修1人教版3.1重力 基本相互作用 (共54张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 620.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2019-10-04 17:00:01 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

重力 基本相互作用

猜谜语:

它不是“物”,但无能离开“物”而存在;它不孤独,总是成双成对的出现;它不让你看见,但你能察觉到它的作用效果;它不能像“数”那样相加,而是遵循别的运算法则。它是……

它就是物体间相互作用--力

一、力的概念

1.定义:力是物体间的相互作用。

一、力的概念

1.定义:力是物体间的相互作用。

2.理解:

①施力物体;

②受力物体;

③相互作用。

(1) 三个方面:

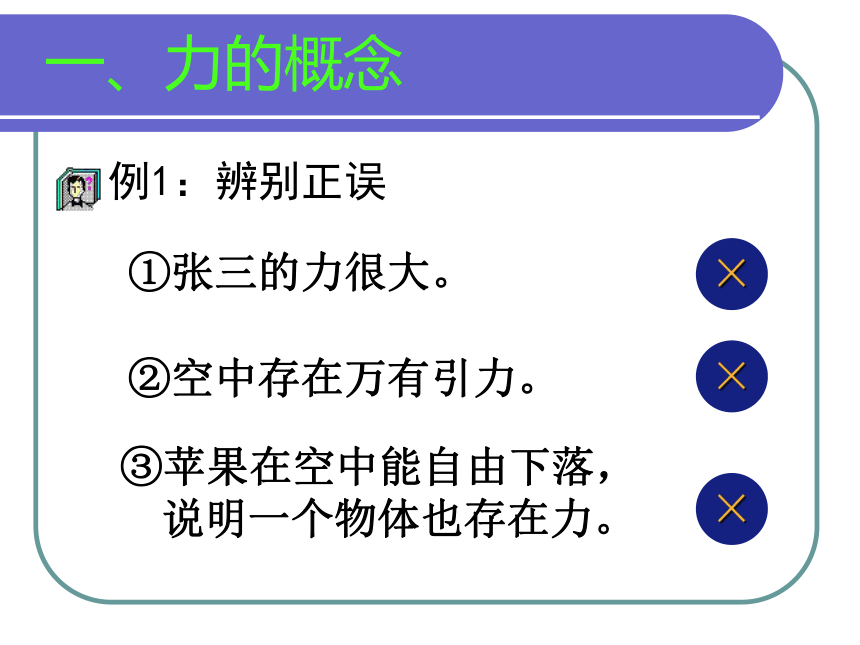

例1:辨别正误

一、力的概念

③苹果在空中能自由下落,说明一个物体也存在力。

①张三的力很大。

②空中存在万有引力。

一、力的概念

×

例1:辨别正误

③苹果在空中能自由下落,说明一个物体也存在力。

①张三的力很大。

②空中存在万有引力。

一、力的概念

×

例1:辨别正误

×

③苹果在空中能自由下落,说明一个物体也存在力。

①张三的力很大。

②空中存在万有引力。

一、力的概念

×

例1:辨别正误

③苹果在空中能自由下落,说明一个物体也存在力。

①张三的力很大。

②空中存在万有引力。

×

×

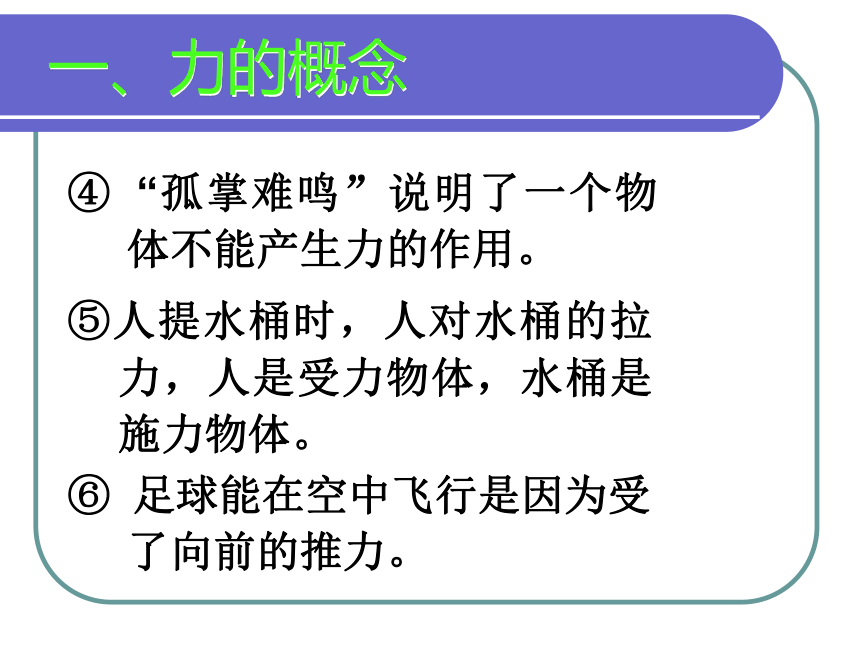

一、力的概念

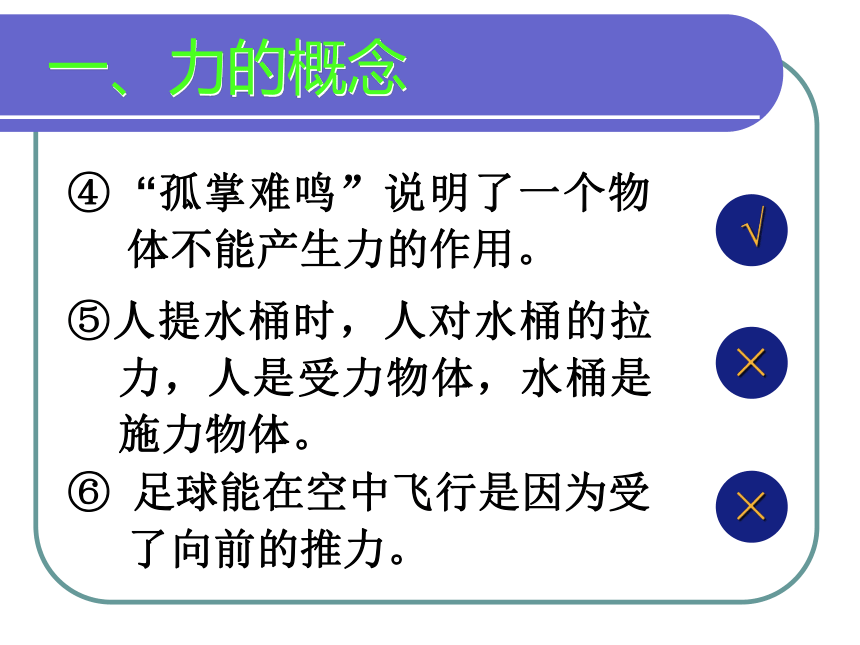

④ “孤掌难鸣”说明了一个物体不能产生力的作用。

⑤人提水桶时,人对水桶的拉力,人是受力物体,水桶是施力物体。

⑥ 足球能在空中飞行是因为受了向前的推力。

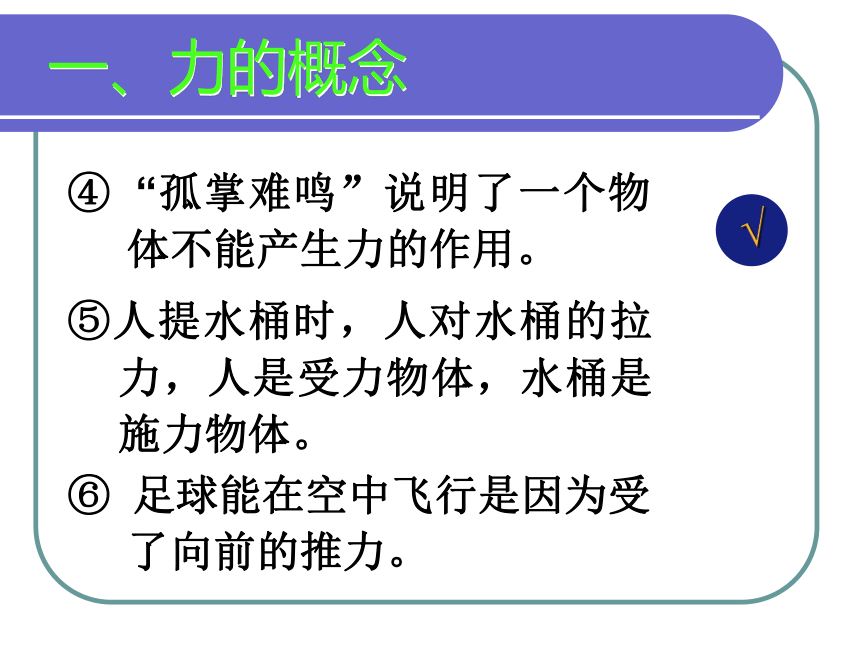

一、力的概念

√

④ “孤掌难鸣”说明了一个物体不能产生力的作用。

⑤人提水桶时,人对水桶的拉力,人是受力物体,水桶是施力物体。

⑥ 足球能在空中飞行是因为受了向前的推力。

一、力的概念

×

√

④ “孤掌难鸣”说明了一个物体不能产生力的作用。

⑤人提水桶时,人对水桶的拉力,人是受力物体,水桶是施力物体。

⑥ 足球能在空中飞行是因为受了向前的推力。

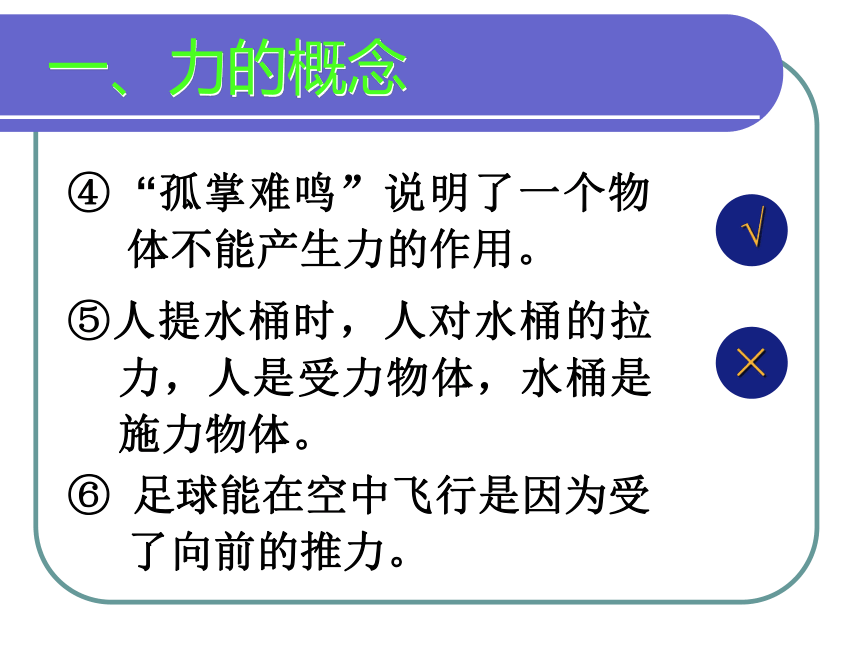

一、力的概念

④ “孤掌难鸣”说明了一个物体不能产生力的作用。

⑤人提水桶时,人对水桶的拉力,人是受力物体,水桶是施力物体。

⑥ 足球能在空中飞行是因为受了向前的推力。

×

×

√

例2:手压弹簧,手对弹簧有压力, 其施力物体是谁?受力物体是谁?

木块浮于水面上时受到浮力作用,其施力物体是谁?受力物体是谁?

一、力的概念

(2)力的物质性

力不能离开物体而独立存在

力的相互性

施力物体同时也是受力物体,受力物体同时也是施力物体。

一、力的概念

3. 力的作用效果

使物体发生形变

改变物体的运动状态

一、力的概念

根据力的作用效果,判断物体是否受力,是受力分析的基本方法。

1.力的三要素:大小、方向和作用点。

2.力的图示:用一根带箭头的线段表示力的方法。

3.力的示意图

二、力的表示方法

力的三要素

力的大小

力的方向

力的作用点

二、力的表示方法

力的

三要素

力的大小

力的方向

力的作用点

测量: 测力计

二、力的表示方法

力的三要素

力的大小

力的方向

力的作用点

测量: 测力计

单位: 牛顿

二、力的表示方法

力的

三要素

力的大小

力的方向

力的作用点

单位: 牛顿

: 力的方向不同, 其作用效果就不同.

测量: 测力计

二、力的表示方法

(1) 力的图示: 用一根带箭头的线段来表示

力的三要素的方法.

二、力的表示方法

(1) 力的图示: 用一根带箭头的线段来表示

力的三要素的方法

说明: 力的图示需要严格作图

①必须先定出标度

②根据力的大小作出有向线段的长度

③同一物体所受的力按同一标度作图

二、力的表示方法

(1) 力的图示: 用一根带箭头的线段来表示

力的三要素的方法

说明: 力的图示需要严格作图

①必须先定出标度

②根据力的大小作出有向线段的长度

③同一物体所受的力按同一标度作图

(2) 力的示意图: 只需表示物体受哪些力的

作用及力的方向, 并不需要选定标度严 格作图.

二、力的表示方法

例子:画一个人用F=250N的力推车子的力的图示。

二、力的表示方法

例子:画一个人用F=250N的力推车子的力的图示。

二、力的表示方法

例子:画一个人用F=250N的力推车子的力的图示。

二、力的表示方法

例子:画一个人用F=250N的力推车子的力的图示。

二、力的表示方法

例子:画一个人用F=250N的力推车子的力的图示。

F

二、力的表示方法

4、力的单位:国际单位---牛顿

三. 力的分类:

(1) 按力的效果命名: 如压力、支持力、动力、阻力、推力、 拉力等.

三. 力的分类:

(1) 按力的效果命名: 如压力、支持力、动力、阻力、推力、 拉力等.

(2) 按力的性质命名: 如重力、弹力、摩擦力、分子力、电磁 力等.

三. 力的分类:

(1) 按力的效果命名: 如压力、支持力、动力、阻力、推力、 拉力、吸引力、排斥力等.

(2) 按力的性质命名: 如重力、弹力、摩擦力、分子力、电磁 力等.

问题思考: 不同性质的力产生的效果

可以相同吗?

三. 力的分类:

下列说法中正确的是:

A. 只有直接接触的物体相互作用才有力的作用

B. 在力的图示中,长的线段所对应的力一定比短 的线段所对应的力大

C. 马拉车前进,马对车有力,但车对马无力的作用

D. 只有有生命或有动力的物体才会施力,无生命 或无动力的物体只会受力,不会施力

E. 受力物体同时也是施力物体

F. 一个物体可以同时对几个物体施加力的作用

金题引路:

答案: EF

四、重力

1.产生:重力是由于地球的吸引而使物体受到的力。

四、重力

1.产生:重力是由于地球的吸引而使物体受到的力。

2.重力的方向与大小

(1)重力的方向总是竖直向下的。

四、重力

(2)重力的大小:重力的大小G 跟它的质量成正比,G=mg,g=9.8N/kg

(3)重力的测量:

常用弹簧测力计,其它如磅秤、电子吊秤等

注意:

A.测量时物体必须保持静止或匀速直线运动

B.物体对测力计的拉力大小等于物体的重力大小,不能说成物体对测力计的拉力就是物体的重力

例:辨别正误

四、重力

①重力的方向总是垂直向下的。

②重力的方向总是指向地心的。

——注:重力是万有引力的一个分力。

③重力的方向总是垂直水平面的。

例:辨别正误

四、重力

×

①重力的方向总是垂直向下的。

②重力的方向总是指向地心的。

——注:重力是万有引力的一个分力。

③重力的方向总是垂直水平面的。

例:辨别正误

四、重力

×

×

①重力的方向总是垂直向下的。

②重力的方向总是指向地心的。

——注:重力是万有引力的一个分力。

③重力的方向总是垂直水平面向下的。

①重力的方向总是垂直向下的。

②重力的方向总是指向地心的。

——注:重力是万有引力的一个分力。

③重力的方向总是垂直水平面向下的

例:辨别正误

四、重力

×

×

√

④向前抛出的物体,呈抛物线方向 下落,说明这时的重力方向是斜 向下的。

⑤重力是属于性质力。

⑥物体受到的竖直向下的力叫重力。

四、重力

×

④向前抛出的物体,呈抛物线方向 下落,说明这时的重力方向是斜 向下的。

⑤重力是属于性质力。

⑥物体受到的竖直向下的力叫重力。

四、重力

×

√

④向前抛出的物体,呈抛物线方向 下落,说明这时的重力方向是斜 向下的。

⑤重力是属于性质力。

⑥物体受到的竖直向下的力叫重力。

四、重力

×

×

√

四、重力

说明:

(1)地球上的物体都受到重力作用;

(2)重力的施力物体是地球;

(3)重力并不是地球对物体的引力;

(4)重力是非接触力。

四、重力

例1:用细线一端和一个质量为10kg的物体相连,另一端用手提起,使物体悬在空中保持静止,则

A.物体所受拉力的施力物体是手;

B.物体所受重力的施力物体是地球;

C.物体重力的大小为98N;

D.物体拉细线的力就是重力

(1)重心:重心是物体各部分所受重力作用的集中点。

四、重力

3.重心

实际上:用作用于重心的一个重力,等效代替了实际作用于物体无数个点上的无数个微小重力。

重心并不是物体上最重的一点。

四、重力

(2)有关因素:重心与物体的形状、质 量分布等有关。

质量分布均匀,有规则几何形状的均匀物体,重心在几何中心上;

质量分布不均匀,重心位置跟质量分布及物体的形状都有关。

(3)重心可以在物体上,也可以在物体之外。

四、重力

(4)重心的测量——悬挂法测物体重心.

例2:一个圆球形薄壳容器所受重力为G,用一细线悬挂起来,如图所示,现在容器里装满水,若此容器底部有一个小阀门,小阀门打开让水慢慢流出,在此过程中,系统(包括容器和水)的重心位置将:

A.慢慢下降;

B.慢慢上升

C.先下降后上升

D.先上升后下降

四、重力

五、四种基本相互作用

万有引力作用、电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用

万有引力作用:

定义:相互吸引的作用存在于一切物体之间,强度随距离增大而减弱,物理学中称其为万有引力

万有引力作用:把行星和恒星聚在一起,组成太阳系、银河系和河外星系

重力是万有引力在地球表面附近的一种表现

电荷之间存在相互作用:同种电荷相排斥,异种电荷相吸引。

磁体之间存在相互作用:同名磁极相排斥,异名磁极相吸引。

电磁相互作用:电荷间的相互作用,磁体间的相互作用,本质上是同一种相互作用的不同表现,所以称为电磁相互作用

电磁力与万有引力相似,与距离的平方成反比

电磁相互作用

原子核由带正电的质子和不带电的中子组成。

质子之间存在核力。

强相互作用:能使原子核紧密保持在一起的强大作用力

强相互作用是短程力,作用范围在10-15m内,即原子核的大小。

强相互作用

放射现象:原子核能自发放射出射线的现象。

弱相互作用:放射现象中起作用的基本相互作用,称为弱相互作用。

弱相互作用的范围也很小;

弱相互作用的强度只有强相互作用的10-12倍

弱相互作用

重力 基本相互作用

猜谜语:

它不是“物”,但无能离开“物”而存在;它不孤独,总是成双成对的出现;它不让你看见,但你能察觉到它的作用效果;它不能像“数”那样相加,而是遵循别的运算法则。它是……

它就是物体间相互作用--力

一、力的概念

1.定义:力是物体间的相互作用。

一、力的概念

1.定义:力是物体间的相互作用。

2.理解:

①施力物体;

②受力物体;

③相互作用。

(1) 三个方面:

例1:辨别正误

一、力的概念

③苹果在空中能自由下落,说明一个物体也存在力。

①张三的力很大。

②空中存在万有引力。

一、力的概念

×

例1:辨别正误

③苹果在空中能自由下落,说明一个物体也存在力。

①张三的力很大。

②空中存在万有引力。

一、力的概念

×

例1:辨别正误

×

③苹果在空中能自由下落,说明一个物体也存在力。

①张三的力很大。

②空中存在万有引力。

一、力的概念

×

例1:辨别正误

③苹果在空中能自由下落,说明一个物体也存在力。

①张三的力很大。

②空中存在万有引力。

×

×

一、力的概念

④ “孤掌难鸣”说明了一个物体不能产生力的作用。

⑤人提水桶时,人对水桶的拉力,人是受力物体,水桶是施力物体。

⑥ 足球能在空中飞行是因为受了向前的推力。

一、力的概念

√

④ “孤掌难鸣”说明了一个物体不能产生力的作用。

⑤人提水桶时,人对水桶的拉力,人是受力物体,水桶是施力物体。

⑥ 足球能在空中飞行是因为受了向前的推力。

一、力的概念

×

√

④ “孤掌难鸣”说明了一个物体不能产生力的作用。

⑤人提水桶时,人对水桶的拉力,人是受力物体,水桶是施力物体。

⑥ 足球能在空中飞行是因为受了向前的推力。

一、力的概念

④ “孤掌难鸣”说明了一个物体不能产生力的作用。

⑤人提水桶时,人对水桶的拉力,人是受力物体,水桶是施力物体。

⑥ 足球能在空中飞行是因为受了向前的推力。

×

×

√

例2:手压弹簧,手对弹簧有压力, 其施力物体是谁?受力物体是谁?

木块浮于水面上时受到浮力作用,其施力物体是谁?受力物体是谁?

一、力的概念

(2)力的物质性

力不能离开物体而独立存在

力的相互性

施力物体同时也是受力物体,受力物体同时也是施力物体。

一、力的概念

3. 力的作用效果

使物体发生形变

改变物体的运动状态

一、力的概念

根据力的作用效果,判断物体是否受力,是受力分析的基本方法。

1.力的三要素:大小、方向和作用点。

2.力的图示:用一根带箭头的线段表示力的方法。

3.力的示意图

二、力的表示方法

力的三要素

力的大小

力的方向

力的作用点

二、力的表示方法

力的

三要素

力的大小

力的方向

力的作用点

测量: 测力计

二、力的表示方法

力的三要素

力的大小

力的方向

力的作用点

测量: 测力计

单位: 牛顿

二、力的表示方法

力的

三要素

力的大小

力的方向

力的作用点

单位: 牛顿

: 力的方向不同, 其作用效果就不同.

测量: 测力计

二、力的表示方法

(1) 力的图示: 用一根带箭头的线段来表示

力的三要素的方法.

二、力的表示方法

(1) 力的图示: 用一根带箭头的线段来表示

力的三要素的方法

说明: 力的图示需要严格作图

①必须先定出标度

②根据力的大小作出有向线段的长度

③同一物体所受的力按同一标度作图

二、力的表示方法

(1) 力的图示: 用一根带箭头的线段来表示

力的三要素的方法

说明: 力的图示需要严格作图

①必须先定出标度

②根据力的大小作出有向线段的长度

③同一物体所受的力按同一标度作图

(2) 力的示意图: 只需表示物体受哪些力的

作用及力的方向, 并不需要选定标度严 格作图.

二、力的表示方法

例子:画一个人用F=250N的力推车子的力的图示。

二、力的表示方法

例子:画一个人用F=250N的力推车子的力的图示。

二、力的表示方法

例子:画一个人用F=250N的力推车子的力的图示。

二、力的表示方法

例子:画一个人用F=250N的力推车子的力的图示。

二、力的表示方法

例子:画一个人用F=250N的力推车子的力的图示。

F

二、力的表示方法

4、力的单位:国际单位---牛顿

三. 力的分类:

(1) 按力的效果命名: 如压力、支持力、动力、阻力、推力、 拉力等.

三. 力的分类:

(1) 按力的效果命名: 如压力、支持力、动力、阻力、推力、 拉力等.

(2) 按力的性质命名: 如重力、弹力、摩擦力、分子力、电磁 力等.

三. 力的分类:

(1) 按力的效果命名: 如压力、支持力、动力、阻力、推力、 拉力、吸引力、排斥力等.

(2) 按力的性质命名: 如重力、弹力、摩擦力、分子力、电磁 力等.

问题思考: 不同性质的力产生的效果

可以相同吗?

三. 力的分类:

下列说法中正确的是:

A. 只有直接接触的物体相互作用才有力的作用

B. 在力的图示中,长的线段所对应的力一定比短 的线段所对应的力大

C. 马拉车前进,马对车有力,但车对马无力的作用

D. 只有有生命或有动力的物体才会施力,无生命 或无动力的物体只会受力,不会施力

E. 受力物体同时也是施力物体

F. 一个物体可以同时对几个物体施加力的作用

金题引路:

答案: EF

四、重力

1.产生:重力是由于地球的吸引而使物体受到的力。

四、重力

1.产生:重力是由于地球的吸引而使物体受到的力。

2.重力的方向与大小

(1)重力的方向总是竖直向下的。

四、重力

(2)重力的大小:重力的大小G 跟它的质量成正比,G=mg,g=9.8N/kg

(3)重力的测量:

常用弹簧测力计,其它如磅秤、电子吊秤等

注意:

A.测量时物体必须保持静止或匀速直线运动

B.物体对测力计的拉力大小等于物体的重力大小,不能说成物体对测力计的拉力就是物体的重力

例:辨别正误

四、重力

①重力的方向总是垂直向下的。

②重力的方向总是指向地心的。

——注:重力是万有引力的一个分力。

③重力的方向总是垂直水平面的。

例:辨别正误

四、重力

×

①重力的方向总是垂直向下的。

②重力的方向总是指向地心的。

——注:重力是万有引力的一个分力。

③重力的方向总是垂直水平面的。

例:辨别正误

四、重力

×

×

①重力的方向总是垂直向下的。

②重力的方向总是指向地心的。

——注:重力是万有引力的一个分力。

③重力的方向总是垂直水平面向下的。

①重力的方向总是垂直向下的。

②重力的方向总是指向地心的。

——注:重力是万有引力的一个分力。

③重力的方向总是垂直水平面向下的

例:辨别正误

四、重力

×

×

√

④向前抛出的物体,呈抛物线方向 下落,说明这时的重力方向是斜 向下的。

⑤重力是属于性质力。

⑥物体受到的竖直向下的力叫重力。

四、重力

×

④向前抛出的物体,呈抛物线方向 下落,说明这时的重力方向是斜 向下的。

⑤重力是属于性质力。

⑥物体受到的竖直向下的力叫重力。

四、重力

×

√

④向前抛出的物体,呈抛物线方向 下落,说明这时的重力方向是斜 向下的。

⑤重力是属于性质力。

⑥物体受到的竖直向下的力叫重力。

四、重力

×

×

√

四、重力

说明:

(1)地球上的物体都受到重力作用;

(2)重力的施力物体是地球;

(3)重力并不是地球对物体的引力;

(4)重力是非接触力。

四、重力

例1:用细线一端和一个质量为10kg的物体相连,另一端用手提起,使物体悬在空中保持静止,则

A.物体所受拉力的施力物体是手;

B.物体所受重力的施力物体是地球;

C.物体重力的大小为98N;

D.物体拉细线的力就是重力

(1)重心:重心是物体各部分所受重力作用的集中点。

四、重力

3.重心

实际上:用作用于重心的一个重力,等效代替了实际作用于物体无数个点上的无数个微小重力。

重心并不是物体上最重的一点。

四、重力

(2)有关因素:重心与物体的形状、质 量分布等有关。

质量分布均匀,有规则几何形状的均匀物体,重心在几何中心上;

质量分布不均匀,重心位置跟质量分布及物体的形状都有关。

(3)重心可以在物体上,也可以在物体之外。

四、重力

(4)重心的测量——悬挂法测物体重心.

例2:一个圆球形薄壳容器所受重力为G,用一细线悬挂起来,如图所示,现在容器里装满水,若此容器底部有一个小阀门,小阀门打开让水慢慢流出,在此过程中,系统(包括容器和水)的重心位置将:

A.慢慢下降;

B.慢慢上升

C.先下降后上升

D.先上升后下降

四、重力

五、四种基本相互作用

万有引力作用、电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用

万有引力作用:

定义:相互吸引的作用存在于一切物体之间,强度随距离增大而减弱,物理学中称其为万有引力

万有引力作用:把行星和恒星聚在一起,组成太阳系、银河系和河外星系

重力是万有引力在地球表面附近的一种表现

电荷之间存在相互作用:同种电荷相排斥,异种电荷相吸引。

磁体之间存在相互作用:同名磁极相排斥,异名磁极相吸引。

电磁相互作用:电荷间的相互作用,磁体间的相互作用,本质上是同一种相互作用的不同表现,所以称为电磁相互作用

电磁力与万有引力相似,与距离的平方成反比

电磁相互作用

原子核由带正电的质子和不带电的中子组成。

质子之间存在核力。

强相互作用:能使原子核紧密保持在一起的强大作用力

强相互作用是短程力,作用范围在10-15m内,即原子核的大小。

强相互作用

放射现象:原子核能自发放射出射线的现象。

弱相互作用:放射现象中起作用的基本相互作用,称为弱相互作用。

弱相互作用的范围也很小;

弱相互作用的强度只有强相互作用的10-12倍

弱相互作用

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 绪论

- 1 质点 参考系和坐标系

- 2 时间和位移

- 3 运动快慢的描述──速度

- 4 实验:用打点计时器测速度

- 5 速度变化快慢的描述──加速度

- 第二章 匀变速直线运动的研究

- 1 实验:探究小车速度随时间变化的规律

- 2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动的位移与速度的关系

- 5 自由落体运动

- 6 伽利略对自由落体运动的研究

- 第三章 相互作用

- 1 重力 基本相互作用

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 实验:探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 用牛顿定律解决问题(一)

- 7 用牛顿定律解决问题(二)