第10课 秦末农民大起义 说课课件 (共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 秦末农民大起义 说课课件 (共24张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-10-06 08:46:19 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

秦末农民大起义

部编版 中国历史 七年级上册

一

指导思想

与理论依据

二

教学背景

分析

三

教学目标

四

教学策略

六

教学反思

五

教学过程

一、指导思想与理论依据

了解多种历史呈现方式;

了解以历史材料为依据来解释历史的重要性;

初步形成重证据的历史意识。

发挥历史学科的教育功能,引导学生在了解历史,解释历史的过程中,逐步提高历史素养。

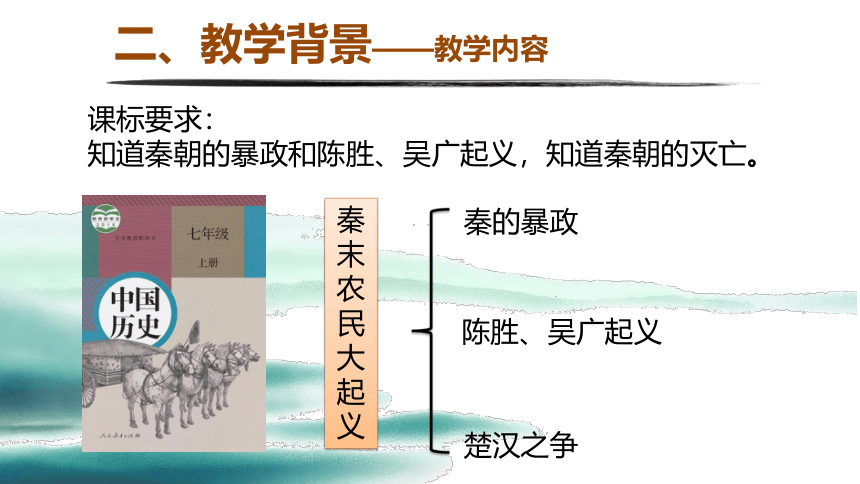

二、教学背景——教学内容

秦末农民大起义

秦的暴政

楚汉之争

陈胜、吴广起义

课标要求:

知道秦朝的暴政和陈胜、吴广起义,知道秦朝的灭亡。

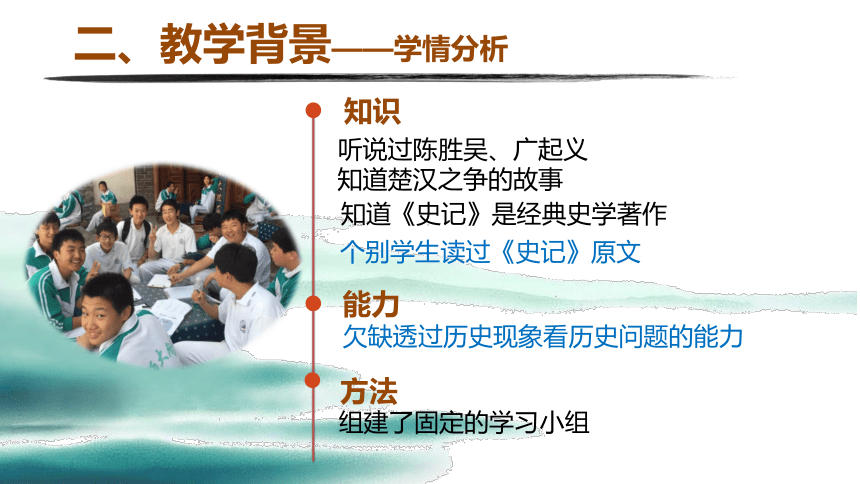

二、教学背景——学情分析

听说过陈胜吴、广起义

知道楚汉之争的故事

方法

知识

能力

知道《史记》是经典史学著作

欠缺透过历史现象看历史问题的能力

组建了固定的学习小组

个别学生读过《史记》原文

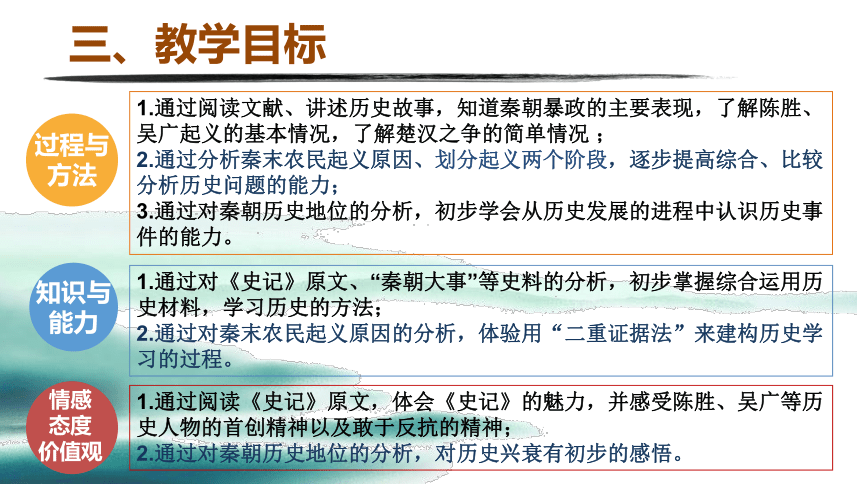

三、教学目标

过程与

方法

知识与

能力

情感

态度

价值观

1.通过阅读文献、讲述历史故事,知道秦朝暴政的主要表现,了解陈胜、吴广起义的基本情况,了解楚汉之争的简单情况 ;

2.通过分析秦末农民起义原因、划分起义两个阶段,逐步提高综合、比较分析历史问题的能力;

3.通过对秦朝历史地位的分析,初步学会从历史发展的进程中认识历史事件的能力。

1.通过对《史记》原文、“秦朝大事”等史料的分析,初步掌握综合运用历史材料,学习历史的方法;

2.通过对秦末农民起义原因的分析,体验用“二重证据法”来建构历史学习的过程。

1.通过阅读《史记》原文,体会《史记》的魅力,并感受陈胜、吴广等历史人物的首创精神以及敢于反抗的精神;

2.通过对秦朝历史地位的分析,对历史兴衰有初步的感悟。

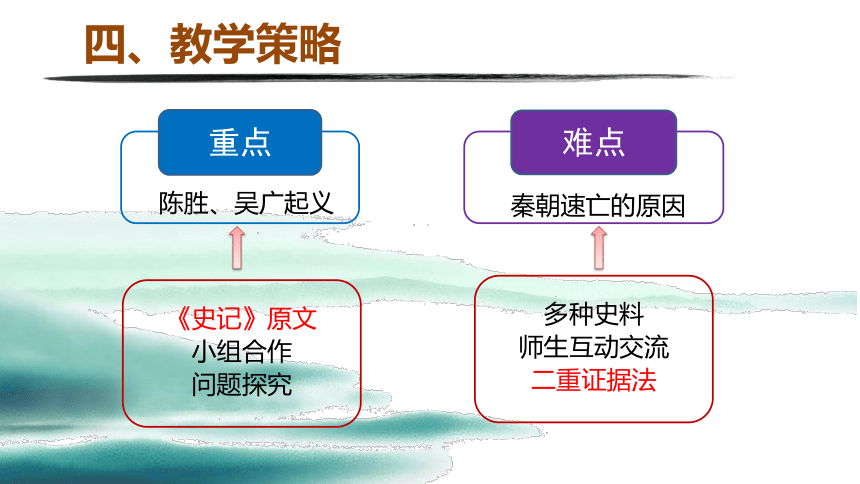

四、教学策略

重点

难点

陈胜、吴广起义

秦朝速亡的原因

《史记》原文

小组合作

问题探究

多种史料

师生互动交流

二重证据法

导入

设计意图:

文物史料中的故事→创设情境→激发兴趣

五、教学过程

大泽乡起义

五、教学过程

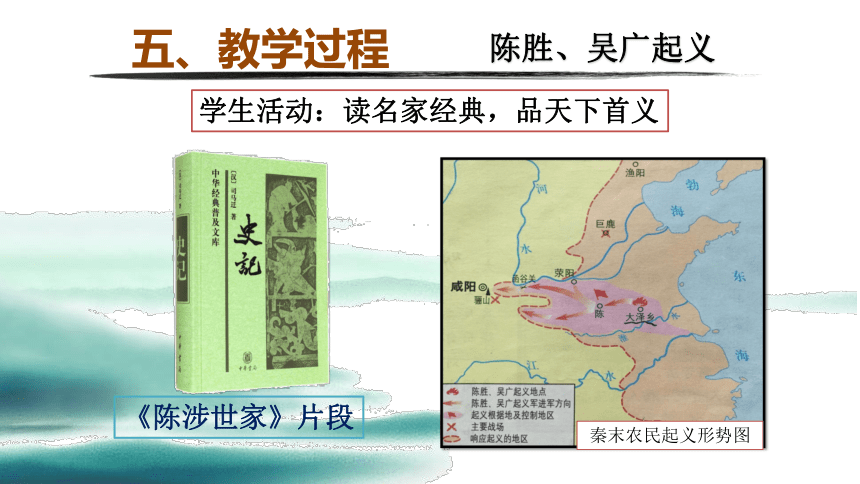

陈胜、吴广起义

学生活动:读名家经典,品天下首义

秦末农民起义形势图

《陈涉世家》片段

五、教学过程

陈胜、吴广起义

学生活动:读名家经典,品天下首义

了解陈胜、吴广起义概况

针对核心问题讨论

感受“首义”精神

设计意图:

方法指导 成功提取有效信息

合作探究 感知史学经典魅力

问题引导 提升阅读经典获取知识的能力

突出重点

五、教学过程

设计意图:

讲述历史故事,梳理时间顺序,建立时空观念;

计算秦朝存在的时间,感受秦朝确实是一个短命王朝。

项羽、刘邦起义

陈涉虽已死,其所置遣侯王将相竟亡秦,由涉首事也。

——《史记·陈涉世家》

五、教学过程

设计意图:

明确楚汉之争这一历史概念;

提升对比分析历史问题的能力;

感受刘邦善用人才、虚怀纳谏的优秀品质。

楚汉之争

问题1.为什么项羽、刘邦之间的战争称之为楚汉之争?

问题2.楚汉之争与陈胜、吴广起义的目的有何不同?

问题3.为什么楚汉相争,最后刘邦获胜?

五、教学过程

设计意图:

利用《史记》原文进行总结归纳,形成知识框架。

初作难,发于陈涉;虐戾灭秦,自项氏;拨乱诛暴,平定海内,卒践帝祚,成于汉家。

——司马迁《史记》

五、教学过程

学生活动:研习史料,究秦亡根源

起义偶然性因素:

起义必然性因素:

刑法严酷

兵役繁重

设计意图:

理解历史发展具有偶然性与必然性,

必然性因素起主要作用。

遇雨失期

失期当斩

戍死者固十六七

秦朝速亡的原因

五、教学过程

学生活动:研习史料,究秦亡根源

设计意图:

初步形成注重证据的历史意识。

秦朝速亡的原因

五、教学过程

学生活动:研习史料,究秦亡根源

赋税沉重

徭役繁重

问题:

秦朝统治除了刑罚严酷、兵役繁重,还有什么特点?

秦朝速亡的原因

五、教学过程

突破难点

设计意图:

材料印证推断,增强史料实证意识。

秦朝速亡的原因

至于始皇,遂并天下,内兴功作,外攘夷狄,收泰半之赋(三分之二),发闾左之卒。男子力耕不足粮饷,女子纺绩不足衣服。……海内愁怨,遂用溃畔(叛)。

——班固《汉书·食货志》

突破难点

五、教学过程

秦朝速亡的原因

学生活动:研习史料,究秦亡根源

文献史料

实物史料

设计意图:

体验用“二重证据法”来建构历史学习的过程。

五、教学过程

秦朝的历史地位

问题1.大事记中事件与秦朝速亡有关联的有哪些?

问题2.大事记中事件哪些纯粹为了帝王个人享乐?

哪些对国家社会的发展有切实的作用?

问题3.很多措施是对国家发展有利的,为什么反倒成为秦朝速亡的因素呢?

设计意图:

在相对宏观的视野下,认识秦朝历史地位。

五、教学过程

秦朝的历史地位

问题:秦朝的灭亡是否意味着从秦孝公到秦始皇,几代君主为秦国的强大、为大一统帝国的缔造所付出的努力都付之东流了呢?

设计意图:

将秦朝二世而亡的短暂与开创政治制度的千年流传形成对比,

辩证、全面地看待历史。

秦朝的

历史“贡献”

大一统帝制(专制主义中央集权制度)

巩固统一的诸多措施

秦帝国兴盛衰亡的经验教训

五、教学过程

评价秦始皇

设计意图:

首次尝试客观评价历史人物。

课后延伸

五、教学过程

课后延伸

诗歌

小论文

图示

漫画

正面

反面

徭役重,赋税沉,刑法残,人心散。秦虽亡,法仍存。

万里长城今犹在,不见当年秦始皇。

六、教学反思

1.注重文献史料与实物史料相结合,体验用“二重证据法”来建构历史学习的过程。

2.发挥史学著作在学习中的作用,阅读《史记》原文,感受经典魅力。

教学特色

3.反复使用“秦朝大事年表”,辩证看问题,打破对秦朝的固有观念。

感谢您的倾听

秦末农民大起义

部编版 中国历史 七年级上册

一

指导思想

与理论依据

二

教学背景

分析

三

教学目标

四

教学策略

六

教学反思

五

教学过程

一、指导思想与理论依据

了解多种历史呈现方式;

了解以历史材料为依据来解释历史的重要性;

初步形成重证据的历史意识。

发挥历史学科的教育功能,引导学生在了解历史,解释历史的过程中,逐步提高历史素养。

二、教学背景——教学内容

秦末农民大起义

秦的暴政

楚汉之争

陈胜、吴广起义

课标要求:

知道秦朝的暴政和陈胜、吴广起义,知道秦朝的灭亡。

二、教学背景——学情分析

听说过陈胜吴、广起义

知道楚汉之争的故事

方法

知识

能力

知道《史记》是经典史学著作

欠缺透过历史现象看历史问题的能力

组建了固定的学习小组

个别学生读过《史记》原文

三、教学目标

过程与

方法

知识与

能力

情感

态度

价值观

1.通过阅读文献、讲述历史故事,知道秦朝暴政的主要表现,了解陈胜、吴广起义的基本情况,了解楚汉之争的简单情况 ;

2.通过分析秦末农民起义原因、划分起义两个阶段,逐步提高综合、比较分析历史问题的能力;

3.通过对秦朝历史地位的分析,初步学会从历史发展的进程中认识历史事件的能力。

1.通过对《史记》原文、“秦朝大事”等史料的分析,初步掌握综合运用历史材料,学习历史的方法;

2.通过对秦末农民起义原因的分析,体验用“二重证据法”来建构历史学习的过程。

1.通过阅读《史记》原文,体会《史记》的魅力,并感受陈胜、吴广等历史人物的首创精神以及敢于反抗的精神;

2.通过对秦朝历史地位的分析,对历史兴衰有初步的感悟。

四、教学策略

重点

难点

陈胜、吴广起义

秦朝速亡的原因

《史记》原文

小组合作

问题探究

多种史料

师生互动交流

二重证据法

导入

设计意图:

文物史料中的故事→创设情境→激发兴趣

五、教学过程

大泽乡起义

五、教学过程

陈胜、吴广起义

学生活动:读名家经典,品天下首义

秦末农民起义形势图

《陈涉世家》片段

五、教学过程

陈胜、吴广起义

学生活动:读名家经典,品天下首义

了解陈胜、吴广起义概况

针对核心问题讨论

感受“首义”精神

设计意图:

方法指导 成功提取有效信息

合作探究 感知史学经典魅力

问题引导 提升阅读经典获取知识的能力

突出重点

五、教学过程

设计意图:

讲述历史故事,梳理时间顺序,建立时空观念;

计算秦朝存在的时间,感受秦朝确实是一个短命王朝。

项羽、刘邦起义

陈涉虽已死,其所置遣侯王将相竟亡秦,由涉首事也。

——《史记·陈涉世家》

五、教学过程

设计意图:

明确楚汉之争这一历史概念;

提升对比分析历史问题的能力;

感受刘邦善用人才、虚怀纳谏的优秀品质。

楚汉之争

问题1.为什么项羽、刘邦之间的战争称之为楚汉之争?

问题2.楚汉之争与陈胜、吴广起义的目的有何不同?

问题3.为什么楚汉相争,最后刘邦获胜?

五、教学过程

设计意图:

利用《史记》原文进行总结归纳,形成知识框架。

初作难,发于陈涉;虐戾灭秦,自项氏;拨乱诛暴,平定海内,卒践帝祚,成于汉家。

——司马迁《史记》

五、教学过程

学生活动:研习史料,究秦亡根源

起义偶然性因素:

起义必然性因素:

刑法严酷

兵役繁重

设计意图:

理解历史发展具有偶然性与必然性,

必然性因素起主要作用。

遇雨失期

失期当斩

戍死者固十六七

秦朝速亡的原因

五、教学过程

学生活动:研习史料,究秦亡根源

设计意图:

初步形成注重证据的历史意识。

秦朝速亡的原因

五、教学过程

学生活动:研习史料,究秦亡根源

赋税沉重

徭役繁重

问题:

秦朝统治除了刑罚严酷、兵役繁重,还有什么特点?

秦朝速亡的原因

五、教学过程

突破难点

设计意图:

材料印证推断,增强史料实证意识。

秦朝速亡的原因

至于始皇,遂并天下,内兴功作,外攘夷狄,收泰半之赋(三分之二),发闾左之卒。男子力耕不足粮饷,女子纺绩不足衣服。……海内愁怨,遂用溃畔(叛)。

——班固《汉书·食货志》

突破难点

五、教学过程

秦朝速亡的原因

学生活动:研习史料,究秦亡根源

文献史料

实物史料

设计意图:

体验用“二重证据法”来建构历史学习的过程。

五、教学过程

秦朝的历史地位

问题1.大事记中事件与秦朝速亡有关联的有哪些?

问题2.大事记中事件哪些纯粹为了帝王个人享乐?

哪些对国家社会的发展有切实的作用?

问题3.很多措施是对国家发展有利的,为什么反倒成为秦朝速亡的因素呢?

设计意图:

在相对宏观的视野下,认识秦朝历史地位。

五、教学过程

秦朝的历史地位

问题:秦朝的灭亡是否意味着从秦孝公到秦始皇,几代君主为秦国的强大、为大一统帝国的缔造所付出的努力都付之东流了呢?

设计意图:

将秦朝二世而亡的短暂与开创政治制度的千年流传形成对比,

辩证、全面地看待历史。

秦朝的

历史“贡献”

大一统帝制(专制主义中央集权制度)

巩固统一的诸多措施

秦帝国兴盛衰亡的经验教训

五、教学过程

评价秦始皇

设计意图:

首次尝试客观评价历史人物。

课后延伸

五、教学过程

课后延伸

诗歌

小论文

图示

漫画

正面

反面

徭役重,赋税沉,刑法残,人心散。秦虽亡,法仍存。

万里长城今犹在,不见当年秦始皇。

六、教学反思

1.注重文献史料与实物史料相结合,体验用“二重证据法”来建构历史学习的过程。

2.发挥史学著作在学习中的作用,阅读《史记》原文,感受经典魅力。

教学特色

3.反复使用“秦朝大事年表”,辩证看问题,打破对秦朝的固有观念。

感谢您的倾听

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史