人教版九年级上册化学 第二单元 课题3 制取氧气 教案

文档属性

| 名称 | 人教版九年级上册化学 第二单元 课题3 制取氧气 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 621.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-10-06 21:35:45 | ||

图片预览

文档简介

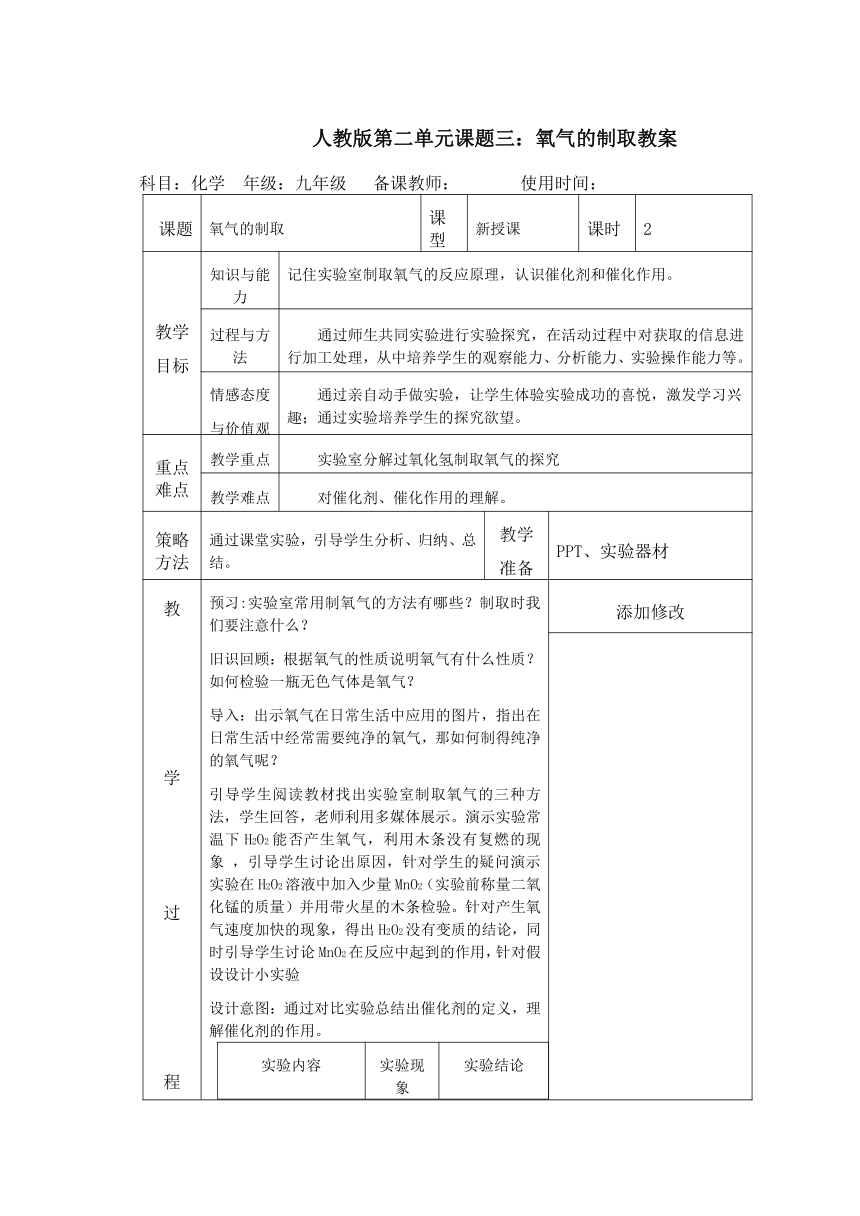

人教版第二单元课题三:氧气的制取教案

科目:化学 年级:九年级 备课教师: 使用时间:

课题

氧气的制取

课型

新授课

课时

2

教学

目标

知识与能力

记住实验室制取氧气的反应原理,认识催化剂和催化作用。

过程与方法

通过师生共同实验进行实验探究,在活动过程中对获取的信息进行加工处理,从中培养学生的观察能力、分析能力、实验操作能力等。

情感态度

与价值观

通过亲自动手做实验,让学生体验实验成功的喜悦,激发学习兴趣;通过实验培养学生的探究欲望。

重点难点

教学重点

实验室分解过氧化氢制取氧气的探究

教学难点

对催化剂、催化作用的理解。

策略方法

通过课堂实验,引导学生分析、归纳、总结。

教学

准备

PPT、实验器材

教

学

过

程

预习:实验室常用制氧气的方法有哪些?制取时我们要注意什么?

旧识回顾:根据氧气的性质说明氧气有什么性质?如何检验一瓶无色气体是氧气?

导入:出示氧气在日常生活中应用的图片,指出在日常生活中经常需要纯净的氧气,那如何制得纯净的氧气呢?

引导学生阅读教材找出实验室制取氧气的三种方法,学生回答,老师利用多媒体展示。演示实验常温下H2O2能否产生氧气,利用木条没有复燃的现象 ,引导学生讨论出原因,针对学生的疑问演示实验在H2O2溶液中加入少量MnO2(实验前称量二氧化锰的质量)并用带火星的木条检验。针对产生氧气速度加快的现象,得出H2O2没有变质的结论,同时引导学生讨论MnO2在反应中起到的作用,针对假设设计小实验

设计意图:通过对比实验总结出催化剂的定义,理解催化剂的作用。

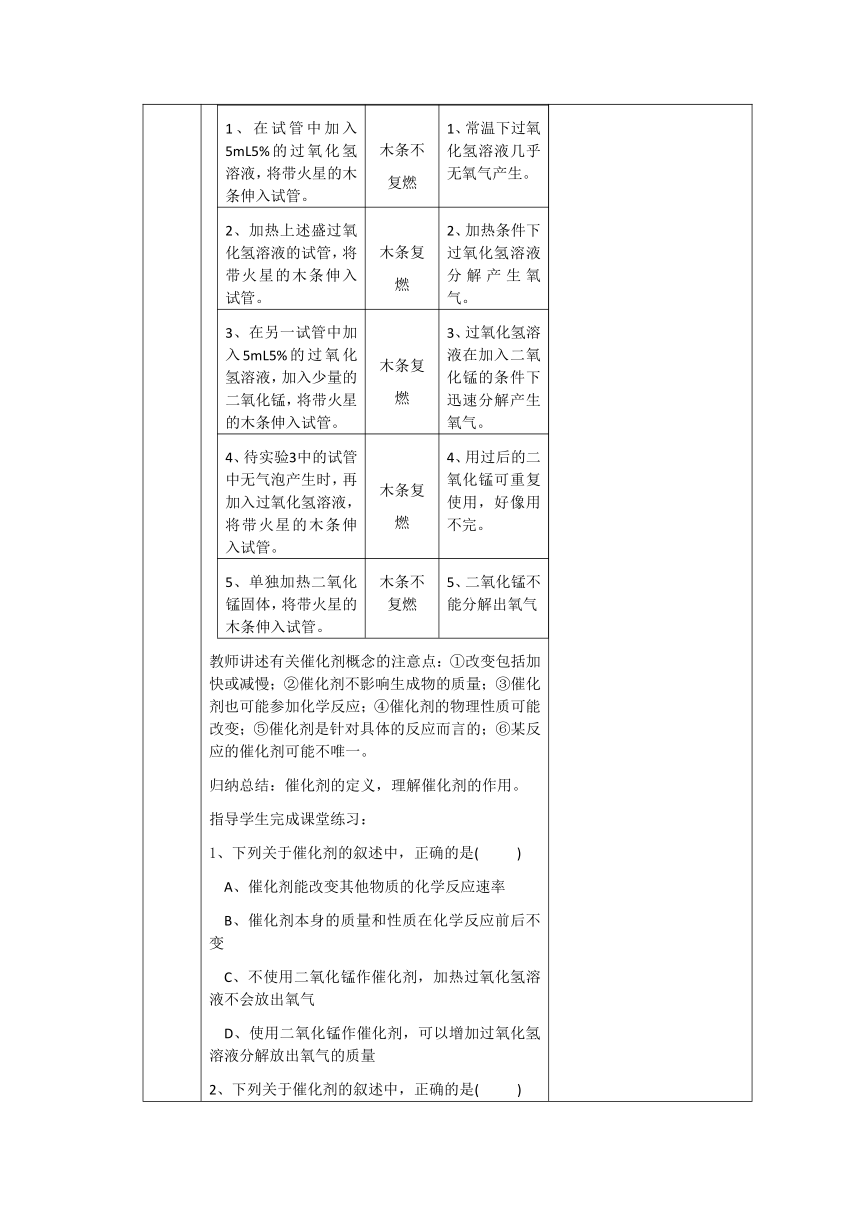

实验内容

实验现象

实验结论

1、在试管中加入5mL5%的过氧化氢溶液,将带火星的木条伸入试管。

木条不复燃

1、常温下过氧化氢溶液几乎无氧气产生。

2、加热上述盛过氧化氢溶液的试管,将带火星的木条伸入试管。

木条复燃

2、加热条件下过氧化氢溶液分解产生氧气。

3、在另一试管中加入5mL5%的过氧化氢溶液,加入少量的二氧化锰,将带火星的木条伸入试管。

木条复燃

3、过氧化氢溶液在加入二氧化锰的条件下迅速分解产生氧气。

4、待实验3中的试管中无气泡产生时,再加入过氧化氢溶液,将带火星的木条伸入试管。

木条复燃

4、用过后的二氧化锰可重复使用,好像用不完。

5、单独加热二氧化锰固体,将带火星的木条伸入试管。

木条不复燃

5、二氧化锰不能分解出氧气

教师讲述有关催化剂概念的注意点:①改变包括加快或减慢;②催化剂不影响生成物的质量;③催化剂也可能参加化学反应;④催化剂的物理性质可能改变;⑤催化剂是针对具体的反应而言的;⑥某反应的催化剂可能不唯一。

归纳总结:催化剂的定义,理解催化剂的作用。

指导学生完成课堂练习:

1、下列关于催化剂的叙述中,正确的是( )

A、催化剂能改变其他物质的化学反应速率

B、催化剂本身的质量和性质在化学反应前后不变

C、不使用二氧化锰作催化剂,加热过氧化氢溶液不会放出氧气

D、使用二氧化锰作催化剂,可以增加过氧化氢溶液分解放出氧气的质量

2、下列关于催化剂的叙述中,正确的是( )

A、用过氧化氢制氧气时,只能用二氧化锰作催化剂

B、二氧化锰只能用作催化剂

C、催化剂只能加快其他物质的反应速度

D、加入催化剂,过氧化氢发生分解反应的温度降低并且放出氧气的速度增大

3、生活在密闭狭小的特殊环境(如潜艇、太空舱)里,O2会越来越少,CO2越来越多,因此将CO2转化为O2,不仅有科学意义也要重要的实用价值。据科学文献报道,NiFe2O4在一定条件下既能促进CO2的分解又可重复使用。NiFe2O4在此反应中是( )

A、粘合剂 B、致冷剂

C、催化剂 D、防腐剂

作业:练习册P11~12

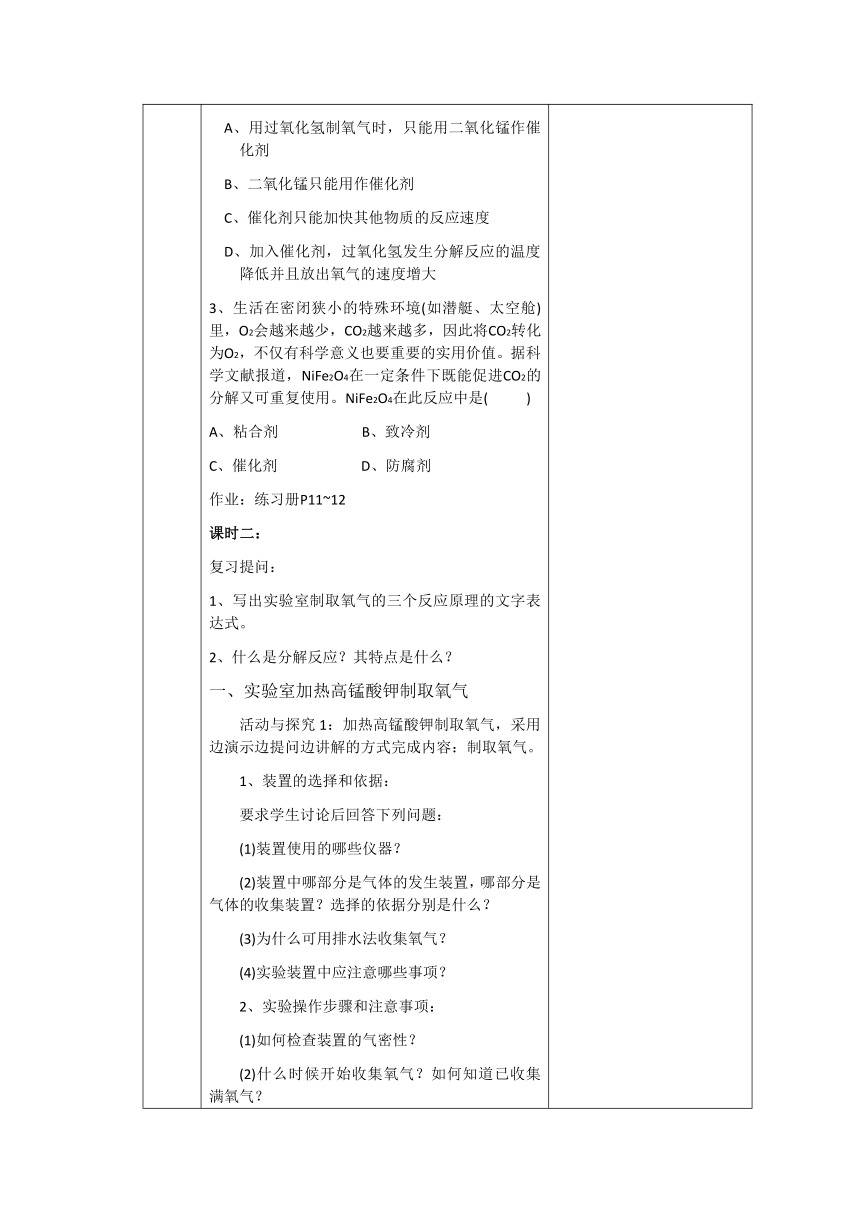

课时二:

复习提问:

1、写出实验室制取氧气的三个反应原理的文字表达式。

2、什么是分解反应?其特点是什么?

一、实验室加热高锰酸钾制取氧气

活动与探究1:加热高锰酸钾制取氧气,采用边演示边提问边讲解的方式完成内容:制取氧气。

1、装置的选择和依据:

要求学生讨论后回答下列问题:

(1)装置使用的哪些仪器?

(2)装置中哪部分是气体的发生装置,哪部分是气体的收集装置?选择的依据分别是什么?

(3)为什么可用排水法收集氧气?

(4)实验装置中应注意哪些事项?

2、实验操作步骤和注意事项:

(1)如何检查装置的气密性?

(2)什么时候开始收集氧气?如何知道已收集满氧气?

(3)排水法收集氧气结束时,应如何操作?为什么?

(4)若用向上排空气法收集氧气,注意事项是什么?原理是什么?如何验满?

(5)实验的操作步骤是怎样的?

(6)如何检验收集的氧气?如何放置集满氧气的集气瓶?为什么?

3、师生共同归纳:

1、学生讨论后回答:

(1)铁架台、试管、酒精灯、导管、水槽。

(2)发生装置:反应物的状态和反应条件;收集装置:气体的密度和在水中的溶解性。

(3)因为氧气不易溶于水。

(4)①应使酒精灯的外焰对准试管的药品部位;②试管口应略向下倾斜,防止冷凝水倒流使试管破裂;③铁夹应夹在离试管口1/3处;④伸入试管内的导管应只稍伸出橡皮塞即可,便于气体排出;⑤用KMnO4制氧气时管口应塞一团棉花,防止加热时KMnO4粉末进入导管。

2、(1)操作要点:先放后握看气泡。

(2)产生连续均匀的气泡时;瓶口有较大的气泡外逸时。

(3)应先将导管移出水面,然后熄灭酒精灯:防止水槽中的水倒流引起试管炸裂。

(4)导管要伸入接近集气瓶底部:有利于瓶内空气排出,使收集的气体更纯;

氧气的密度比空气大;将带火星的木条放在瓶口复燃。

(5)①连接仪器;②检查装置的气密性;③装药品;④固定试管并加热;⑤收集气体;⑥取出导管;⑦熄灭酒精灯

(6)使带火星的木条复燃;正放;因为氧气的密度比空气大。

二、工业上制取氧气

指导学生看课本资料,回答工业上大量制取氧气的方法,强调是物理变化。

分离液态空气→利用沸点不同→物理变化

三、比较归纳:分解反应→一变多

课堂练习:

1、实验室用高锰酸钾制取氧气时,发生装置所用的仪器是( )

A、大试管、带胶塞的导管、酒精灯、铁架台、水槽、集气瓶

B、大试管、带胶塞的导管、酒精灯、铁架台、集气瓶

C、大试管、带胶塞的导管、酒精灯、铁架台

D、大试管、带胶塞的导管、铁架台、水槽

2、下面是实验室加热高锰酸钾制取氧气的操作,其中错误的是( )

A、装药品前要检查装置的气密性

B、加热时试管口要略向下倾斜

C、刚有气泡从导管逸出时,便立即收集气体

D、实验完毕,先将导管移出水面,后熄灭酒精灯

3、可用推拉注射器活塞的方法检查如图装置的气密性。当缓缓拉活塞时,

如果装置气密性良好,可观察到( )

A、长颈漏斗下端口产生气泡

B、瓶中液面明显上升

C、长颈漏斗内有液面上升

D、注射器内有液体

4、用高锰酸钾加热制氧气,实验中发现试管破裂可能有以下原因,①试管外壁有水未擦干 ②加热时试管底部触及灯芯 ③试管口没放一团棉花 ④高锰酸钾的量太多 ⑤加热过程中不时地移动酒精灯 ⑥加热时直接对准药品部分加热 ⑦停止加热后即将试管直立起来,等冷却后洗涤,其中与之不相关的是( )

A、②④⑦ B、③④⑤

C、③⑤⑦ D、①②⑥⑦

5、实验室常用高锰酸钾粉末制取氧气(装置A),也可用过氧化氢溶液和催化剂二氧化锰粉末来制取氧气(装置B)。装置B中的仪器a是分液漏斗,通过活塞的“开”、“关”可以随时滴加过氧化氢溶液,从而控制得到氧气的量。

(1)写出一种实验室制取氧气的文字表达式___________________。

(2)从反应物状态和反应条件来比较装置A和B的差异:

装置A

装置B

反应物状态

反应条件

(3)用向上排空气法收集氧气,并用带火星的木条放在集气瓶口检验氧气是否收集满。这是利用了氧气的____________、____________性质。

作业:练习册P13~14

添加修改

板书

设计

一、实验室分解过氧化氢溶液制取氧气

过氧化氢水+氧气

二、催化剂和催化作用

催化剂:在化学反应里能改变其他物质的化学反应速率,而本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有改变的物质叫做催化剂(又叫触媒)。催化剂在化学反应中所起的作用叫做催化作用。

注意点:①改变包括加快或减慢;②催化剂不影响生成物的质量;③催化剂也可能参加化学反应;④催化剂的物理性质可能改变;⑤催化剂是针对具体的反应而言的;⑥某反应的催化剂可能不唯一。

三、实验室制取氧气的原理

1、氯酸钾氯化钾+氧气 高锰酸钾锰酸钾+二氧化锰+氧气

四、实验室加热高锰酸钾制取氧气

1、装置的选择和依据:

(1)铁架台、试管、酒精灯、导管、水槽。

(2)发生装置:反应物的状态和反应条件;收集装置:气体的密度和在水中的溶解性。

(3)因为氧气不易溶于水。

(4)①应使酒精灯的外焰对准试管的药品部位;②试管口应略向下倾斜,防止冷凝水倒流使试管破裂;③铁夹应夹在离试管口1/3处;④伸入试管内的导管应只稍伸出橡皮塞即可,便于气体排出;⑤用KMnO4制氧气时管口应塞一团棉花,防止加热时KMnO4粉末进入导管。

2、实验操作步骤和注意事项:

(1)操作步骤:

①连接仪器。

②检查装置的气密性:先放后握看气泡。

③装药品。

④固定试管并加热。

⑤收集气体:产生连续均匀的气泡时(满:瓶口有较大的气泡外逸时)

⑥先取出导管,后熄灭酒精灯(防止水槽中的水倒流引起试管炸裂)

(2)氧气的检验:使带火星的木条复燃。

(3)验满:将带火星的木条放在瓶口复燃。

(4)放置:正放;因为氧气的密度比空气大。

3、工业制氧:分离液态空气→利用沸点不同→物理变化

五、分解反应:

由一种反应物生成两种或两种以上其他物质的反应。

教学

反思

科目:化学 年级:九年级 备课教师: 使用时间:

课题

氧气的制取

课型

新授课

课时

2

教学

目标

知识与能力

记住实验室制取氧气的反应原理,认识催化剂和催化作用。

过程与方法

通过师生共同实验进行实验探究,在活动过程中对获取的信息进行加工处理,从中培养学生的观察能力、分析能力、实验操作能力等。

情感态度

与价值观

通过亲自动手做实验,让学生体验实验成功的喜悦,激发学习兴趣;通过实验培养学生的探究欲望。

重点难点

教学重点

实验室分解过氧化氢制取氧气的探究

教学难点

对催化剂、催化作用的理解。

策略方法

通过课堂实验,引导学生分析、归纳、总结。

教学

准备

PPT、实验器材

教

学

过

程

预习:实验室常用制氧气的方法有哪些?制取时我们要注意什么?

旧识回顾:根据氧气的性质说明氧气有什么性质?如何检验一瓶无色气体是氧气?

导入:出示氧气在日常生活中应用的图片,指出在日常生活中经常需要纯净的氧气,那如何制得纯净的氧气呢?

引导学生阅读教材找出实验室制取氧气的三种方法,学生回答,老师利用多媒体展示。演示实验常温下H2O2能否产生氧气,利用木条没有复燃的现象 ,引导学生讨论出原因,针对学生的疑问演示实验在H2O2溶液中加入少量MnO2(实验前称量二氧化锰的质量)并用带火星的木条检验。针对产生氧气速度加快的现象,得出H2O2没有变质的结论,同时引导学生讨论MnO2在反应中起到的作用,针对假设设计小实验

设计意图:通过对比实验总结出催化剂的定义,理解催化剂的作用。

实验内容

实验现象

实验结论

1、在试管中加入5mL5%的过氧化氢溶液,将带火星的木条伸入试管。

木条不复燃

1、常温下过氧化氢溶液几乎无氧气产生。

2、加热上述盛过氧化氢溶液的试管,将带火星的木条伸入试管。

木条复燃

2、加热条件下过氧化氢溶液分解产生氧气。

3、在另一试管中加入5mL5%的过氧化氢溶液,加入少量的二氧化锰,将带火星的木条伸入试管。

木条复燃

3、过氧化氢溶液在加入二氧化锰的条件下迅速分解产生氧气。

4、待实验3中的试管中无气泡产生时,再加入过氧化氢溶液,将带火星的木条伸入试管。

木条复燃

4、用过后的二氧化锰可重复使用,好像用不完。

5、单独加热二氧化锰固体,将带火星的木条伸入试管。

木条不复燃

5、二氧化锰不能分解出氧气

教师讲述有关催化剂概念的注意点:①改变包括加快或减慢;②催化剂不影响生成物的质量;③催化剂也可能参加化学反应;④催化剂的物理性质可能改变;⑤催化剂是针对具体的反应而言的;⑥某反应的催化剂可能不唯一。

归纳总结:催化剂的定义,理解催化剂的作用。

指导学生完成课堂练习:

1、下列关于催化剂的叙述中,正确的是( )

A、催化剂能改变其他物质的化学反应速率

B、催化剂本身的质量和性质在化学反应前后不变

C、不使用二氧化锰作催化剂,加热过氧化氢溶液不会放出氧气

D、使用二氧化锰作催化剂,可以增加过氧化氢溶液分解放出氧气的质量

2、下列关于催化剂的叙述中,正确的是( )

A、用过氧化氢制氧气时,只能用二氧化锰作催化剂

B、二氧化锰只能用作催化剂

C、催化剂只能加快其他物质的反应速度

D、加入催化剂,过氧化氢发生分解反应的温度降低并且放出氧气的速度增大

3、生活在密闭狭小的特殊环境(如潜艇、太空舱)里,O2会越来越少,CO2越来越多,因此将CO2转化为O2,不仅有科学意义也要重要的实用价值。据科学文献报道,NiFe2O4在一定条件下既能促进CO2的分解又可重复使用。NiFe2O4在此反应中是( )

A、粘合剂 B、致冷剂

C、催化剂 D、防腐剂

作业:练习册P11~12

课时二:

复习提问:

1、写出实验室制取氧气的三个反应原理的文字表达式。

2、什么是分解反应?其特点是什么?

一、实验室加热高锰酸钾制取氧气

活动与探究1:加热高锰酸钾制取氧气,采用边演示边提问边讲解的方式完成内容:制取氧气。

1、装置的选择和依据:

要求学生讨论后回答下列问题:

(1)装置使用的哪些仪器?

(2)装置中哪部分是气体的发生装置,哪部分是气体的收集装置?选择的依据分别是什么?

(3)为什么可用排水法收集氧气?

(4)实验装置中应注意哪些事项?

2、实验操作步骤和注意事项:

(1)如何检查装置的气密性?

(2)什么时候开始收集氧气?如何知道已收集满氧气?

(3)排水法收集氧气结束时,应如何操作?为什么?

(4)若用向上排空气法收集氧气,注意事项是什么?原理是什么?如何验满?

(5)实验的操作步骤是怎样的?

(6)如何检验收集的氧气?如何放置集满氧气的集气瓶?为什么?

3、师生共同归纳:

1、学生讨论后回答:

(1)铁架台、试管、酒精灯、导管、水槽。

(2)发生装置:反应物的状态和反应条件;收集装置:气体的密度和在水中的溶解性。

(3)因为氧气不易溶于水。

(4)①应使酒精灯的外焰对准试管的药品部位;②试管口应略向下倾斜,防止冷凝水倒流使试管破裂;③铁夹应夹在离试管口1/3处;④伸入试管内的导管应只稍伸出橡皮塞即可,便于气体排出;⑤用KMnO4制氧气时管口应塞一团棉花,防止加热时KMnO4粉末进入导管。

2、(1)操作要点:先放后握看气泡。

(2)产生连续均匀的气泡时;瓶口有较大的气泡外逸时。

(3)应先将导管移出水面,然后熄灭酒精灯:防止水槽中的水倒流引起试管炸裂。

(4)导管要伸入接近集气瓶底部:有利于瓶内空气排出,使收集的气体更纯;

氧气的密度比空气大;将带火星的木条放在瓶口复燃。

(5)①连接仪器;②检查装置的气密性;③装药品;④固定试管并加热;⑤收集气体;⑥取出导管;⑦熄灭酒精灯

(6)使带火星的木条复燃;正放;因为氧气的密度比空气大。

二、工业上制取氧气

指导学生看课本资料,回答工业上大量制取氧气的方法,强调是物理变化。

分离液态空气→利用沸点不同→物理变化

三、比较归纳:分解反应→一变多

课堂练习:

1、实验室用高锰酸钾制取氧气时,发生装置所用的仪器是( )

A、大试管、带胶塞的导管、酒精灯、铁架台、水槽、集气瓶

B、大试管、带胶塞的导管、酒精灯、铁架台、集气瓶

C、大试管、带胶塞的导管、酒精灯、铁架台

D、大试管、带胶塞的导管、铁架台、水槽

2、下面是实验室加热高锰酸钾制取氧气的操作,其中错误的是( )

A、装药品前要检查装置的气密性

B、加热时试管口要略向下倾斜

C、刚有气泡从导管逸出时,便立即收集气体

D、实验完毕,先将导管移出水面,后熄灭酒精灯

3、可用推拉注射器活塞的方法检查如图装置的气密性。当缓缓拉活塞时,

如果装置气密性良好,可观察到( )

A、长颈漏斗下端口产生气泡

B、瓶中液面明显上升

C、长颈漏斗内有液面上升

D、注射器内有液体

4、用高锰酸钾加热制氧气,实验中发现试管破裂可能有以下原因,①试管外壁有水未擦干 ②加热时试管底部触及灯芯 ③试管口没放一团棉花 ④高锰酸钾的量太多 ⑤加热过程中不时地移动酒精灯 ⑥加热时直接对准药品部分加热 ⑦停止加热后即将试管直立起来,等冷却后洗涤,其中与之不相关的是( )

A、②④⑦ B、③④⑤

C、③⑤⑦ D、①②⑥⑦

5、实验室常用高锰酸钾粉末制取氧气(装置A),也可用过氧化氢溶液和催化剂二氧化锰粉末来制取氧气(装置B)。装置B中的仪器a是分液漏斗,通过活塞的“开”、“关”可以随时滴加过氧化氢溶液,从而控制得到氧气的量。

(1)写出一种实验室制取氧气的文字表达式___________________。

(2)从反应物状态和反应条件来比较装置A和B的差异:

装置A

装置B

反应物状态

反应条件

(3)用向上排空气法收集氧气,并用带火星的木条放在集气瓶口检验氧气是否收集满。这是利用了氧气的____________、____________性质。

作业:练习册P13~14

添加修改

板书

设计

一、实验室分解过氧化氢溶液制取氧气

过氧化氢水+氧气

二、催化剂和催化作用

催化剂:在化学反应里能改变其他物质的化学反应速率,而本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有改变的物质叫做催化剂(又叫触媒)。催化剂在化学反应中所起的作用叫做催化作用。

注意点:①改变包括加快或减慢;②催化剂不影响生成物的质量;③催化剂也可能参加化学反应;④催化剂的物理性质可能改变;⑤催化剂是针对具体的反应而言的;⑥某反应的催化剂可能不唯一。

三、实验室制取氧气的原理

1、氯酸钾氯化钾+氧气 高锰酸钾锰酸钾+二氧化锰+氧气

四、实验室加热高锰酸钾制取氧气

1、装置的选择和依据:

(1)铁架台、试管、酒精灯、导管、水槽。

(2)发生装置:反应物的状态和反应条件;收集装置:气体的密度和在水中的溶解性。

(3)因为氧气不易溶于水。

(4)①应使酒精灯的外焰对准试管的药品部位;②试管口应略向下倾斜,防止冷凝水倒流使试管破裂;③铁夹应夹在离试管口1/3处;④伸入试管内的导管应只稍伸出橡皮塞即可,便于气体排出;⑤用KMnO4制氧气时管口应塞一团棉花,防止加热时KMnO4粉末进入导管。

2、实验操作步骤和注意事项:

(1)操作步骤:

①连接仪器。

②检查装置的气密性:先放后握看气泡。

③装药品。

④固定试管并加热。

⑤收集气体:产生连续均匀的气泡时(满:瓶口有较大的气泡外逸时)

⑥先取出导管,后熄灭酒精灯(防止水槽中的水倒流引起试管炸裂)

(2)氧气的检验:使带火星的木条复燃。

(3)验满:将带火星的木条放在瓶口复燃。

(4)放置:正放;因为氧气的密度比空气大。

3、工业制氧:分离液态空气→利用沸点不同→物理变化

五、分解反应:

由一种反应物生成两种或两种以上其他物质的反应。

教学

反思

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件