北师大版初中数学七年级下册知识讲解,巩固练习(教学资料,补习资料):第10讲 平行线的性质及尺规作角(基础)含答案

文档属性

| 名称 | 北师大版初中数学七年级下册知识讲解,巩固练习(教学资料,补习资料):第10讲 平行线的性质及尺规作角(基础)含答案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 289.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-10-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

平行线的性质及尺规作图(基础)知识讲解

【学习目标】

1.掌握平行线的性质,并能依据平行线的性质进行简单的推理.

2.了解平行线的判定与性质的区别和联系,理解两条平行线的距离的概念.

3.了解尺规作图的基本知识及步骤;

4. 通过用尺规作图活动,进一步丰富对“平行线及角”的认识.

【要点梳理】

要点一、平行线的性质

性质1:两直线平行,同位角相等;

性质2:两直线平行,内错角相等;

性质3:两直线平行,同旁内角互补.

要点诠释: (1)“同位角相等、内错角相等”、“同旁内角互补”都是平行线的性质的一部分内容,切不可忽视前提 “两直线平行”.

(2)从角的关系得到两直线平行,是平行线的判定;从平行线得到角相等或互补关系,是平行线的性质.

要点二、两条平行线的距离 同时垂直于两条平行线,并且夹在这两条平行线间的线段的长度,叫做这两条平行线

的距离.

要点诠释:

(1)求两条平行线的距离的方法是在一条直线上任找一点,向另一条直线作垂线,垂线段的长度就是两条平行线的距离.

(2) 两条平行线的位置确定后,它们的距离就是个定值,不随垂线段的位置的改变而改变,即平行线间的距离处处相等.

要点三、尺规作图

1. 定义:尺规作图是指用没有刻度的直尺和圆规作图.

要点诠释:

(1)只使用圆规和直尺,并且只准许使用有限次,来解决不同的平面几何作图题.

(2)直尺必须没有刻度,无限长,且只能使用直尺的固定一侧.只可以用它来将两个点连在一起,不可以在上面画刻度.

(3)圆规可以开至无限宽,但上面也不能有刻度.它只可以拉开成之前构造过的长度.

2.八种基本作图(有些今后学到):

(1)作一条线段等于已知线段.

(2)作一个角等于已知角.

(3)作已知线段的垂直平分线.

(4)作已知角的角平分线.

(5)过一点作已知直线的垂线.

(6)已知一角、一边做等腰三角形.

(7)已知两角、一边做三角形.

(8)已知一角、两边做三角形.

【典型例题】

类型一、平行线的性质

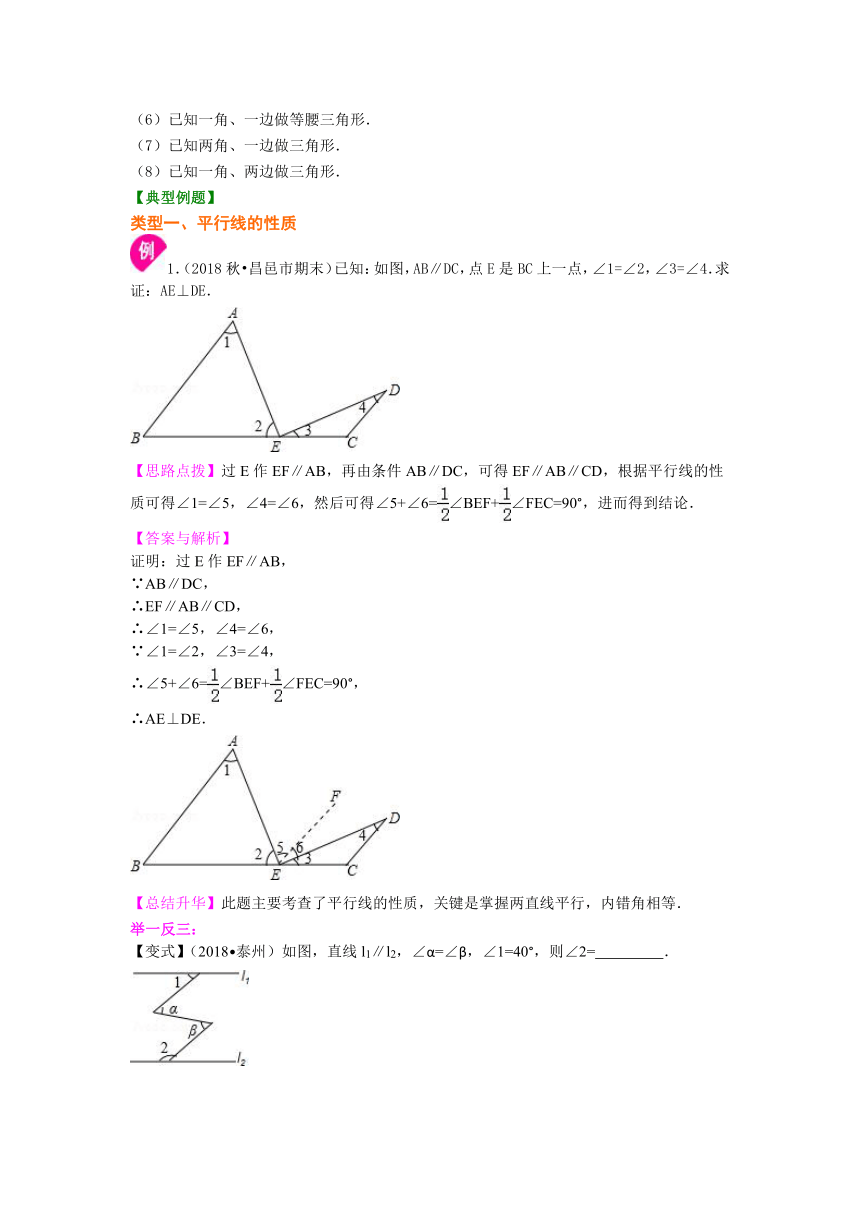

/1.(2018秋?昌邑市期末)已知:如图,AB∥DC,点E是BC上一点,∠1=∠2,∠3=∠4.求证:AE⊥DE.

/

【思路点拨】过E作EF∥AB,再由条件AB∥DC,可得EF∥AB∥CD,根据平行线的性质可得∠1=∠5,∠4=∠6,然后可得∠5+∠6=/∠BEF+/∠FEC=90°,进而得到结论.

【答案与解析】

证明:过E作EF∥AB,

∵AB∥DC,

∴EF∥AB∥CD,

∴∠1=∠5,∠4=∠6,

∵∠1=∠2,∠3=∠4,

∴∠5+∠6=/∠BEF+/∠FEC=90°,

∴AE⊥DE.

/

【总结升华】此题主要考查了平行线的性质,关键是掌握两直线平行,内错角相等.

举一反三:

【变式】(2018?泰州)如图,直线l1∥l2,∠α=∠β,∠1=40°,则∠2= .

/

【答案】140°.

【解析】如图,

∵l1∥l2,

∴∠3=∠1=40°,

∵∠α=∠β,

∴AB∥CD,

∴∠2+∠3=180°,

∴∠2=180°﹣∠3=180°﹣40°=140°.

故答案为140°.

类型二、两平行线间的距离

/2.如图所示,直线l1∥l2,点A、B在直线l2上,点C、D在直线l1上,若△ABC的面积为S1,△ABD的面积为S2,则( ) .

A.S1>S2 B.S1=S2 C.S1<S2 D.不确定

【答案】B

【解析】因为l1∥l2,所以C、D两点到l2的距离相等.同时△ABC和△ABD有共同的底AB,所以它们的面积相等.

【总结升华】三角形等面积问题常与平行线间距离处处相等相结合.

举一反三:

【变式】如图,在两个一大一小的正方形拼成的图形中,小正方形的面积是10平方厘米,阴影部分的面积为 平方厘米.

/

【答案】5 (提示:连接BF,则BF∥AC)

类型三、尺规作图

/3.已知:∠AOB.

利用尺规作: ∠A′O′B′,使∠A′O′B′=2∠AOB.

/

【思路点拨】先作一个角等于∠AOB,在这个角的外部再作一个角等于∠AOB,那么图中最大的角就是所求的角.

【答案与解析】

作法一:如图(1)所示,(1)以点O圆心,任意长为半径画弧,交OA于点A′,交OB于点C;(2)以点C为圆心,以CA′的长为半径画弧,交前面的弧于点B′;

(3)过点B′作射线O B′,则∠A′O′B′就是所求作的角.

/

作法二:如图(2)所示,(1)画射线O′A′;

(2)以点O为圆心,以任意长为半径画弧,交OA于点C,交OB于点D;

(3)以点O′为圆心,以OC的长为半径画弧,交O′A′于点E;

(4)以点E为圆心,以CD的长为半径画弧,交前面的弧于点F,再以点F为圆心,以CD的长为半径画弧,交前面的弧于点B′;

(5)画射线O′B′,则∠A′O′B′就是所求作的角.

/

【总结升华】本题考查作一个倍数角等于已知角,需注意作第二个角的时候应在第一个角的外部.作法一在已知角的基础上作图较为简便一些.

类型四、平行的性质与判定综合应用

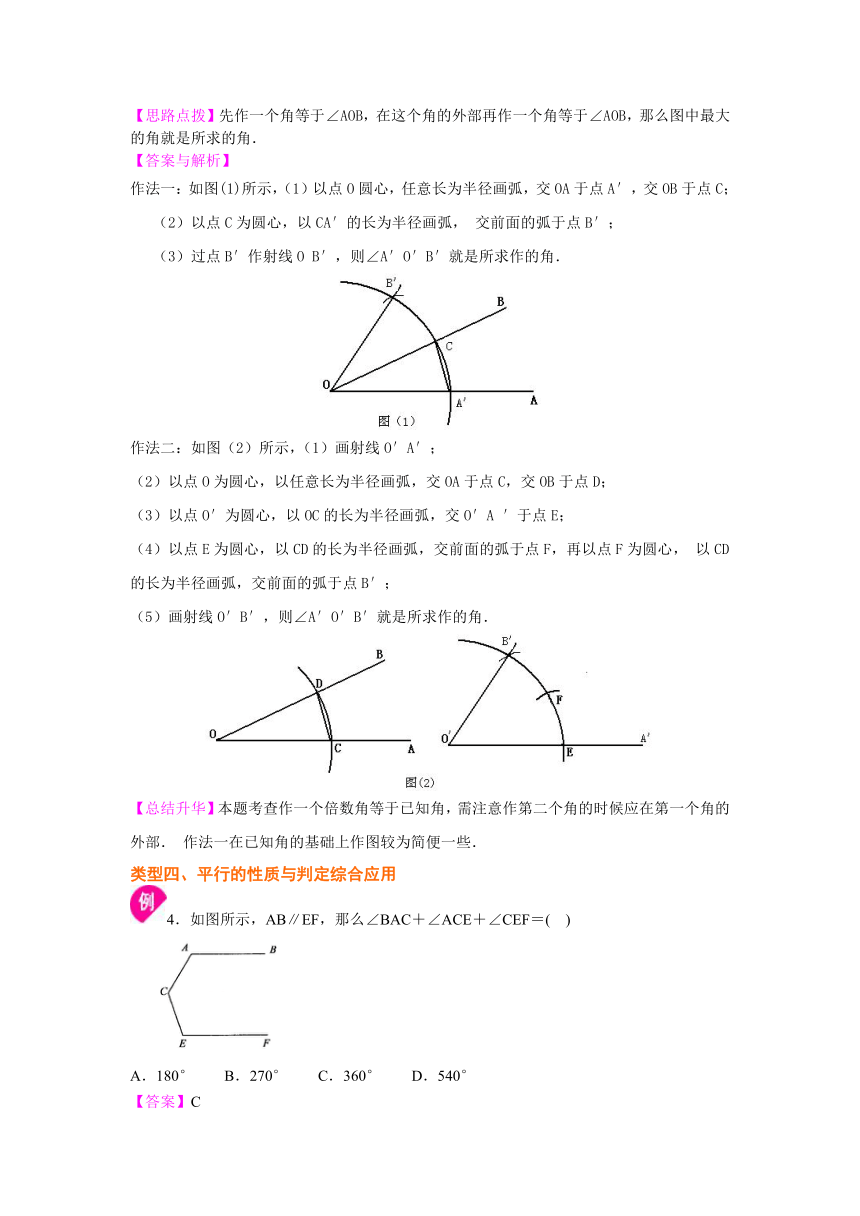

/4.如图所示,AB∥EF,那么∠BAC+∠ACE+∠CEF=( )

A.180° B.270° C.360° D.540°

【答案】C

【解析】过点C作CD∥AB,

∵ CD∥AB,

∴ ∠BAC+∠ACD=180°(两直线平行,同旁内角互补)

又∵ EF∥AB

∴ EF∥CD.(平行公理的推论)

∴ ∠DCE+∠CEF=180°(两直线平行,同旁内角互补)

又∵∠ACE=∠ACD+∠DCE

∴∠BAC+∠ACE+∠CEF=∠BAC+∠ACD+∠DCE+∠CEF=180°+180°=360°

【总结升华】这是平行线性质与平行公理的推论的综合应用,利用“两直线平行,同旁内角互补,”可以得到∠BAC +∠ACE+∠CEF=360°.

举一反三:

【变式】如图所示,如果∠BAC+∠ACE+∠CEF=360°,则AB与EF的位置关系 .

【答案】平行

平行线的性质及尺规作图(基础)巩固练习

【巩固练习】

一、选择题

1.下列说法:①两直线平行,同旁内角互补;②内错角相等,两直线平行;③同位角相等,两直线平行;④垂直于同一条直线的两条直线平行,其中是平行线的性质的是 ( ) .

A.① B.②和③ C.④ D.①和④

2.如图所示,AB∥CD,若∠2是∠1的2倍,则∠2等于 ( ) .

/

A.60° B.90° C.120° D.150°

3.下列图形中,由AB∥CD,能得到∠1=∠2的是( ) .

/

4.(2019?安徽模拟)如图,AB∥CD,DE⊥CE,∠1=34°,则∠DCE的度数为( )

/

A.34° B.56° C.66° D.54°

5.(南通)如图所示,已知AD与BC相交于点O,CD∥OE∥AB.如果∠B=40°,∠D=30°,则∠AOC的大小为( ) .

/

A.60° B.70° C.80° D.120°

6.(山东德州)如图所示,直线l1//l2,∠1=40°,∠2=75°,则∠3等于( ) .

/

A.55° B.30° C.65° D.70°

二、填空题

7.如图,AB∥CD,BC∥AD.AC⊥BC于点C,CE⊥AB于点E,那么AB、CD间的距离是________的长,BC、AD间的距离是________的长.

/

8. 画线段AB,延长线段AB到点C,使BC=2AB;反向延长AB到点D,使AD=AC,则线段CD=______AB.

9. (浙江湖州)如图所示,已知CD平分∠ACB,DE∥AC,∠1=30°,则∠2=______度.

/

10.如图,在四边形ABCD中,若∠A+∠B=180°,则∠C+∠D=_______.

/

11.将两张矩形纸片如图所示摆放,使其中一张矩形纸片的一个顶点恰好落在另一张矩形纸片的一条边上,则∠1+∠2=________.

/

12.(2019春?鄂城区月考)如图,已知AB∥CD,∠α= .

/

三.解答题

13.如图,已知AB∥CD,MG、NH分别平分∠BMN与∠CNM,试说明NH∥MG?

/

14. 如图,a∥b∥c,∠1=60°,∠2=36°,AP平分∠BAC,求∠PAQ的度数.

/

15.(2018春?东莞校级期末)如图,已知直线l1∥l2,直线l3和直线l1、l2交于点C和D,在C、D之间有一点P,如果P点在C、D之间运动时,问∠PAC,∠APB,∠PBD之间的关系是否发生变化.若点P在C、D两点的外侧运动时(P点与点C、D不重合),试探索∠PAC,∠APB,∠PBD之间的关系又是如何?

/

【答案与解析】

一.选择题

1. 【答案】A;

【解析】两直线平行角的关系.

2. 【答案】C;

【解析】∠2+∠1=180°,又∠2=2∠1,所以∠2=120°.

3. 【答案】B;

【解析】∠2与∠1的对顶角是同位角的关系.

4. 【答案】B;

【解析】∵AB∥CD,∴∠D=∠1=34°,

∵DE⊥CE,∴∠DEC=90°,

∴∠DCE=180°﹣90°﹣34°=56°.故选B.

5. 【答案】B

【解析】注意到CD∥OE∥AB,由“两直线平行,同位角相等”可知∠AOE=∠D=

30°,∠EOC=∠B=40°.故∠AOC=∠EOC+∠AOE=40°+30°=70°.

6. 【答案】C;

【解析】∠3=180°-40°-75°=65°.

二、填空题

7.【答案】线段CE,线段AC;

8.【答案】6;

【解析】如图所示,因为BC=2AB,所以AC=3AB,又AD=AC,所以CD=AC+AD=3AB+3AB=6AB.

/

9. 【答案】60;

【解析】由已知得:∠2=2∠1=60°.

10.【答案】180°;

【解析】由已知可得:AD∥BC,由平行的性质可得:∠D+∠C=180°.

11.【答案】90°;

12.【答案】85°;

【解析】如图,过∠α的顶点作AB的平行线EF,

∵AB∥CD,∴AB∥EF∥CD,

∴∠1=180°﹣∠B=180°﹣120°=60°,∠2=∠C=25°,

∴∠α=∠1+∠2=60°+25°=85°.故答案为:85°.

三、解答题

13.【解析】

证明:∵AB∥CD(已知),∴ ∠BMN=∠MNC(两直线平行,内错角相等).

∵MG、NH分别平分∠BMN、∠CNM(已知).

∴∠MNH=∠MNC,∠NMG=∠BMN(角平分线定义).

∴∠MNH=∠NMG,∴ NH∥MG(内错角相等,两直线平行).

14.【解析】

解:∵a∥b∥c,

∴∠BAQ=∠1=60°,∠CAQ=∠2=36°,∠BAC=60°+36°=96°,

又AP平分∠BAC,∠BAP=×96°=48°,

∴∠PAQ=∠BAQ-∠BAP=60°-48°=12°.

15.【解析】

解:如图①,当P点在C、D之间运动时,∠APB=∠PAC+∠PBD.

理由如下:

过点P作PE∥l1,

∵l1∥l2,

∴PE∥l2∥l1,

∴∠PAC=∠1,∠PBD=∠2,

∴∠APB=∠1+∠2=∠PAC+∠PBD;

如图②,当点P在C、D两点的外侧运动,且在l1上方时,∠PBD=∠PAC+∠APB.

理由如下:

∵l1∥l2,

∴∠PEC=∠PBD,

∵∠PEC=∠PAC+∠APB,

∴∠PBD=∠PAC+∠APB.

如图③,当点P在C、D两点的外侧运动,且在l2下方时,∠PAC=∠PBD+∠APB.

理由如下:

∵l1∥l2,

∴∠PED=∠PAC,

∵∠PED=∠PBD+∠APB,

∴∠PAC=∠PBD+∠APB.

/

【学习目标】

1.掌握平行线的性质,并能依据平行线的性质进行简单的推理.

2.了解平行线的判定与性质的区别和联系,理解两条平行线的距离的概念.

3.了解尺规作图的基本知识及步骤;

4. 通过用尺规作图活动,进一步丰富对“平行线及角”的认识.

【要点梳理】

要点一、平行线的性质

性质1:两直线平行,同位角相等;

性质2:两直线平行,内错角相等;

性质3:两直线平行,同旁内角互补.

要点诠释: (1)“同位角相等、内错角相等”、“同旁内角互补”都是平行线的性质的一部分内容,切不可忽视前提 “两直线平行”.

(2)从角的关系得到两直线平行,是平行线的判定;从平行线得到角相等或互补关系,是平行线的性质.

要点二、两条平行线的距离 同时垂直于两条平行线,并且夹在这两条平行线间的线段的长度,叫做这两条平行线

的距离.

要点诠释:

(1)求两条平行线的距离的方法是在一条直线上任找一点,向另一条直线作垂线,垂线段的长度就是两条平行线的距离.

(2) 两条平行线的位置确定后,它们的距离就是个定值,不随垂线段的位置的改变而改变,即平行线间的距离处处相等.

要点三、尺规作图

1. 定义:尺规作图是指用没有刻度的直尺和圆规作图.

要点诠释:

(1)只使用圆规和直尺,并且只准许使用有限次,来解决不同的平面几何作图题.

(2)直尺必须没有刻度,无限长,且只能使用直尺的固定一侧.只可以用它来将两个点连在一起,不可以在上面画刻度.

(3)圆规可以开至无限宽,但上面也不能有刻度.它只可以拉开成之前构造过的长度.

2.八种基本作图(有些今后学到):

(1)作一条线段等于已知线段.

(2)作一个角等于已知角.

(3)作已知线段的垂直平分线.

(4)作已知角的角平分线.

(5)过一点作已知直线的垂线.

(6)已知一角、一边做等腰三角形.

(7)已知两角、一边做三角形.

(8)已知一角、两边做三角形.

【典型例题】

类型一、平行线的性质

/1.(2018秋?昌邑市期末)已知:如图,AB∥DC,点E是BC上一点,∠1=∠2,∠3=∠4.求证:AE⊥DE.

/

【思路点拨】过E作EF∥AB,再由条件AB∥DC,可得EF∥AB∥CD,根据平行线的性质可得∠1=∠5,∠4=∠6,然后可得∠5+∠6=/∠BEF+/∠FEC=90°,进而得到结论.

【答案与解析】

证明:过E作EF∥AB,

∵AB∥DC,

∴EF∥AB∥CD,

∴∠1=∠5,∠4=∠6,

∵∠1=∠2,∠3=∠4,

∴∠5+∠6=/∠BEF+/∠FEC=90°,

∴AE⊥DE.

/

【总结升华】此题主要考查了平行线的性质,关键是掌握两直线平行,内错角相等.

举一反三:

【变式】(2018?泰州)如图,直线l1∥l2,∠α=∠β,∠1=40°,则∠2= .

/

【答案】140°.

【解析】如图,

∵l1∥l2,

∴∠3=∠1=40°,

∵∠α=∠β,

∴AB∥CD,

∴∠2+∠3=180°,

∴∠2=180°﹣∠3=180°﹣40°=140°.

故答案为140°.

类型二、两平行线间的距离

/2.如图所示,直线l1∥l2,点A、B在直线l2上,点C、D在直线l1上,若△ABC的面积为S1,△ABD的面积为S2,则( ) .

A.S1>S2 B.S1=S2 C.S1<S2 D.不确定

【答案】B

【解析】因为l1∥l2,所以C、D两点到l2的距离相等.同时△ABC和△ABD有共同的底AB,所以它们的面积相等.

【总结升华】三角形等面积问题常与平行线间距离处处相等相结合.

举一反三:

【变式】如图,在两个一大一小的正方形拼成的图形中,小正方形的面积是10平方厘米,阴影部分的面积为 平方厘米.

/

【答案】5 (提示:连接BF,则BF∥AC)

类型三、尺规作图

/3.已知:∠AOB.

利用尺规作: ∠A′O′B′,使∠A′O′B′=2∠AOB.

/

【思路点拨】先作一个角等于∠AOB,在这个角的外部再作一个角等于∠AOB,那么图中最大的角就是所求的角.

【答案与解析】

作法一:如图(1)所示,(1)以点O圆心,任意长为半径画弧,交OA于点A′,交OB于点C;(2)以点C为圆心,以CA′的长为半径画弧,交前面的弧于点B′;

(3)过点B′作射线O B′,则∠A′O′B′就是所求作的角.

/

作法二:如图(2)所示,(1)画射线O′A′;

(2)以点O为圆心,以任意长为半径画弧,交OA于点C,交OB于点D;

(3)以点O′为圆心,以OC的长为半径画弧,交O′A′于点E;

(4)以点E为圆心,以CD的长为半径画弧,交前面的弧于点F,再以点F为圆心,以CD的长为半径画弧,交前面的弧于点B′;

(5)画射线O′B′,则∠A′O′B′就是所求作的角.

/

【总结升华】本题考查作一个倍数角等于已知角,需注意作第二个角的时候应在第一个角的外部.作法一在已知角的基础上作图较为简便一些.

类型四、平行的性质与判定综合应用

/4.如图所示,AB∥EF,那么∠BAC+∠ACE+∠CEF=( )

A.180° B.270° C.360° D.540°

【答案】C

【解析】过点C作CD∥AB,

∵ CD∥AB,

∴ ∠BAC+∠ACD=180°(两直线平行,同旁内角互补)

又∵ EF∥AB

∴ EF∥CD.(平行公理的推论)

∴ ∠DCE+∠CEF=180°(两直线平行,同旁内角互补)

又∵∠ACE=∠ACD+∠DCE

∴∠BAC+∠ACE+∠CEF=∠BAC+∠ACD+∠DCE+∠CEF=180°+180°=360°

【总结升华】这是平行线性质与平行公理的推论的综合应用,利用“两直线平行,同旁内角互补,”可以得到∠BAC +∠ACE+∠CEF=360°.

举一反三:

【变式】如图所示,如果∠BAC+∠ACE+∠CEF=360°,则AB与EF的位置关系 .

【答案】平行

平行线的性质及尺规作图(基础)巩固练习

【巩固练习】

一、选择题

1.下列说法:①两直线平行,同旁内角互补;②内错角相等,两直线平行;③同位角相等,两直线平行;④垂直于同一条直线的两条直线平行,其中是平行线的性质的是 ( ) .

A.① B.②和③ C.④ D.①和④

2.如图所示,AB∥CD,若∠2是∠1的2倍,则∠2等于 ( ) .

/

A.60° B.90° C.120° D.150°

3.下列图形中,由AB∥CD,能得到∠1=∠2的是( ) .

/

4.(2019?安徽模拟)如图,AB∥CD,DE⊥CE,∠1=34°,则∠DCE的度数为( )

/

A.34° B.56° C.66° D.54°

5.(南通)如图所示,已知AD与BC相交于点O,CD∥OE∥AB.如果∠B=40°,∠D=30°,则∠AOC的大小为( ) .

/

A.60° B.70° C.80° D.120°

6.(山东德州)如图所示,直线l1//l2,∠1=40°,∠2=75°,则∠3等于( ) .

/

A.55° B.30° C.65° D.70°

二、填空题

7.如图,AB∥CD,BC∥AD.AC⊥BC于点C,CE⊥AB于点E,那么AB、CD间的距离是________的长,BC、AD间的距离是________的长.

/

8. 画线段AB,延长线段AB到点C,使BC=2AB;反向延长AB到点D,使AD=AC,则线段CD=______AB.

9. (浙江湖州)如图所示,已知CD平分∠ACB,DE∥AC,∠1=30°,则∠2=______度.

/

10.如图,在四边形ABCD中,若∠A+∠B=180°,则∠C+∠D=_______.

/

11.将两张矩形纸片如图所示摆放,使其中一张矩形纸片的一个顶点恰好落在另一张矩形纸片的一条边上,则∠1+∠2=________.

/

12.(2019春?鄂城区月考)如图,已知AB∥CD,∠α= .

/

三.解答题

13.如图,已知AB∥CD,MG、NH分别平分∠BMN与∠CNM,试说明NH∥MG?

/

14. 如图,a∥b∥c,∠1=60°,∠2=36°,AP平分∠BAC,求∠PAQ的度数.

/

15.(2018春?东莞校级期末)如图,已知直线l1∥l2,直线l3和直线l1、l2交于点C和D,在C、D之间有一点P,如果P点在C、D之间运动时,问∠PAC,∠APB,∠PBD之间的关系是否发生变化.若点P在C、D两点的外侧运动时(P点与点C、D不重合),试探索∠PAC,∠APB,∠PBD之间的关系又是如何?

/

【答案与解析】

一.选择题

1. 【答案】A;

【解析】两直线平行角的关系.

2. 【答案】C;

【解析】∠2+∠1=180°,又∠2=2∠1,所以∠2=120°.

3. 【答案】B;

【解析】∠2与∠1的对顶角是同位角的关系.

4. 【答案】B;

【解析】∵AB∥CD,∴∠D=∠1=34°,

∵DE⊥CE,∴∠DEC=90°,

∴∠DCE=180°﹣90°﹣34°=56°.故选B.

5. 【答案】B

【解析】注意到CD∥OE∥AB,由“两直线平行,同位角相等”可知∠AOE=∠D=

30°,∠EOC=∠B=40°.故∠AOC=∠EOC+∠AOE=40°+30°=70°.

6. 【答案】C;

【解析】∠3=180°-40°-75°=65°.

二、填空题

7.【答案】线段CE,线段AC;

8.【答案】6;

【解析】如图所示,因为BC=2AB,所以AC=3AB,又AD=AC,所以CD=AC+AD=3AB+3AB=6AB.

/

9. 【答案】60;

【解析】由已知得:∠2=2∠1=60°.

10.【答案】180°;

【解析】由已知可得:AD∥BC,由平行的性质可得:∠D+∠C=180°.

11.【答案】90°;

12.【答案】85°;

【解析】如图,过∠α的顶点作AB的平行线EF,

∵AB∥CD,∴AB∥EF∥CD,

∴∠1=180°﹣∠B=180°﹣120°=60°,∠2=∠C=25°,

∴∠α=∠1+∠2=60°+25°=85°.故答案为:85°.

三、解答题

13.【解析】

证明:∵AB∥CD(已知),∴ ∠BMN=∠MNC(两直线平行,内错角相等).

∵MG、NH分别平分∠BMN、∠CNM(已知).

∴∠MNH=∠MNC,∠NMG=∠BMN(角平分线定义).

∴∠MNH=∠NMG,∴ NH∥MG(内错角相等,两直线平行).

14.【解析】

解:∵a∥b∥c,

∴∠BAQ=∠1=60°,∠CAQ=∠2=36°,∠BAC=60°+36°=96°,

又AP平分∠BAC,∠BAP=×96°=48°,

∴∠PAQ=∠BAQ-∠BAP=60°-48°=12°.

15.【解析】

解:如图①,当P点在C、D之间运动时,∠APB=∠PAC+∠PBD.

理由如下:

过点P作PE∥l1,

∵l1∥l2,

∴PE∥l2∥l1,

∴∠PAC=∠1,∠PBD=∠2,

∴∠APB=∠1+∠2=∠PAC+∠PBD;

如图②,当点P在C、D两点的外侧运动,且在l1上方时,∠PBD=∠PAC+∠APB.

理由如下:

∵l1∥l2,

∴∠PEC=∠PBD,

∵∠PEC=∠PAC+∠APB,

∴∠PBD=∠PAC+∠APB.

如图③,当点P在C、D两点的外侧运动,且在l2下方时,∠PAC=∠PBD+∠APB.

理由如下:

∵l1∥l2,

∴∠PED=∠PAC,

∵∠PED=∠PBD+∠APB,

∴∠PAC=∠PBD+∠APB.

/

同课章节目录

- 第一章 整式的乘除

- 1 同底数幂的乘法

- 2 幂的乘方与积的乘方

- 3 同底数幂的除法

- 4 整式的乘法

- 5 平方差公式

- 6 完全平方公式

- 7 整式的除法

- 第二章 相交线与平行线

- 1 两条直线的位置关系

- 2 探索直线平行的条件

- 3 平行线的性质

- 4 用尺规作角

- 第三章 变量之间的关系

- 1 用表格表示的变量间关系

- 2 用关系式表示的变量间关系

- 3 用图象表示的变量间关系

- 第四章 三角形

- 1 认识三角形

- 2 图形的全等

- 3 探索三角形全等的条件

- 4 用尺规作三角形

- 5 利用三角形全等测距离

- 第五章 生活中的轴对称

- 1 轴对称现象

- 2 探索轴对称的性质

- 3 简单的轴对称图形

- 4 利用轴对称进行设计

- 第六章 概率初步

- 1 感受可能性

- 2 频率的稳定性

- 3 等可能事件的概率