高中历史人教版(2019)必修中外历史纲要上 第三单元 第9课 两宋的政治和军事 课件(共24张PPT)(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史人教版(2019)必修中外历史纲要上 第三单元 第9课 两宋的政治和军事 课件(共24张PPT)(共24张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-10-07 19:15:28 | ||

图片预览

文档简介

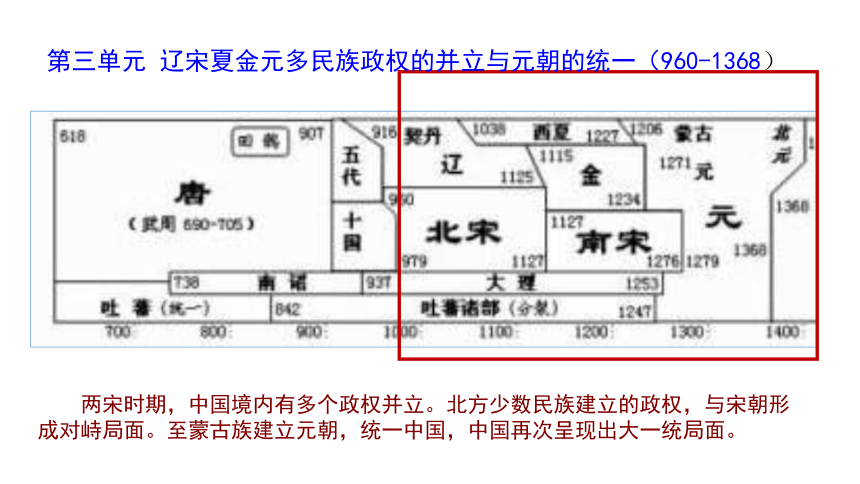

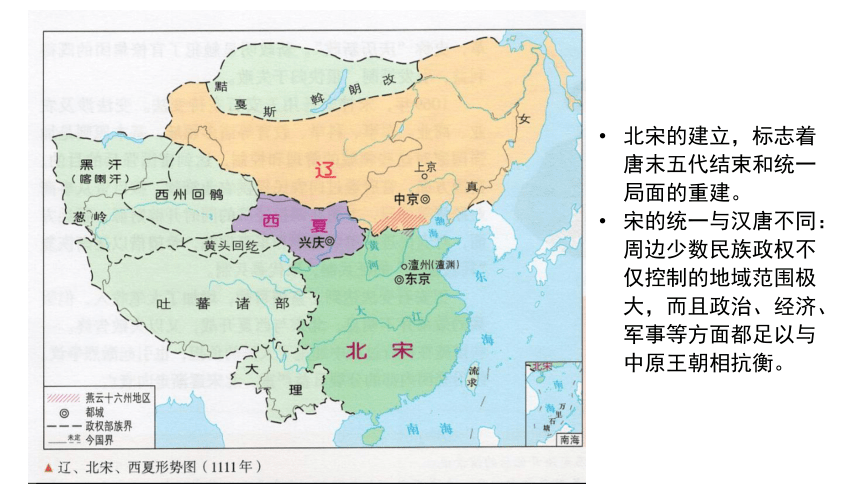

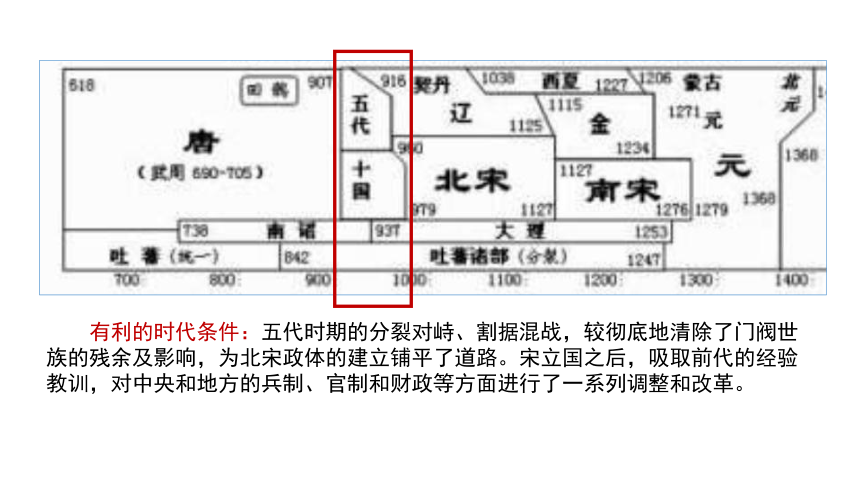

课件24张PPT。第9课 两宋的政治和军事第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第三单元 辽宋夏金元多民族政权的并立与元朝的统一(960-1368) 两宋时期,中国境内有多个政权并立。北方少数民族建立的政权,与宋朝形成对峙局面。至蒙古族建立元朝,统一中国,中国再次呈现出大一统局面。北宋的建立,标志着唐末五代结束和统一局面的重建。

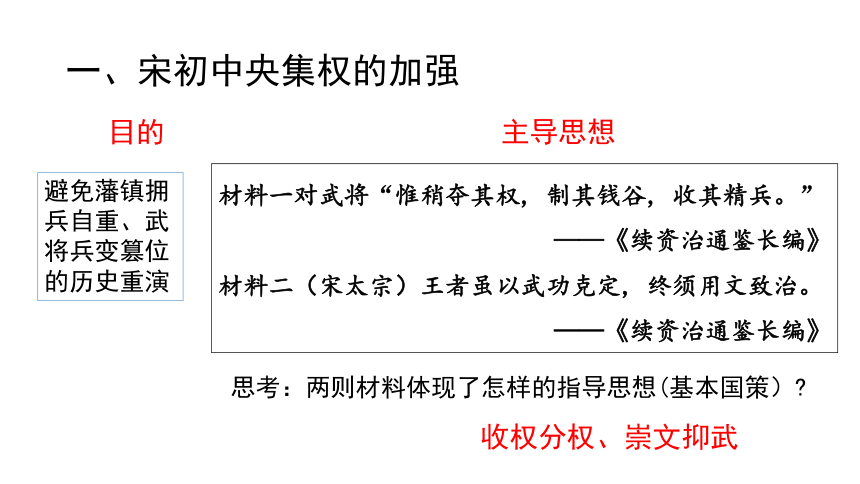

宋的统一与汉唐不同:周边少数民族政权不仅控制的地域范围极大,而且政治、经济、军事等方面都足以与中原王朝相抗衡。 有利的时代条件:五代时期的分裂对峙、割据混战,较彻底地清除了门阀世族的残余及影响,为北宋政体的建立铺平了道路。宋立国之后,吸取前代的经验教训,对中央和地方的兵制、官制和财政等方面进行了一系列调整和改革。一、宋初中央集权的加强避免藩镇拥兵自重、武将兵变篡位的历史重演目的主导思想材料一对武将“惟稍夺其权, 制其钱谷, 收其精兵。”

——《续资治通鉴长编》

材料二(宋太宗)王者虽以武功克定, 终须用文致治。

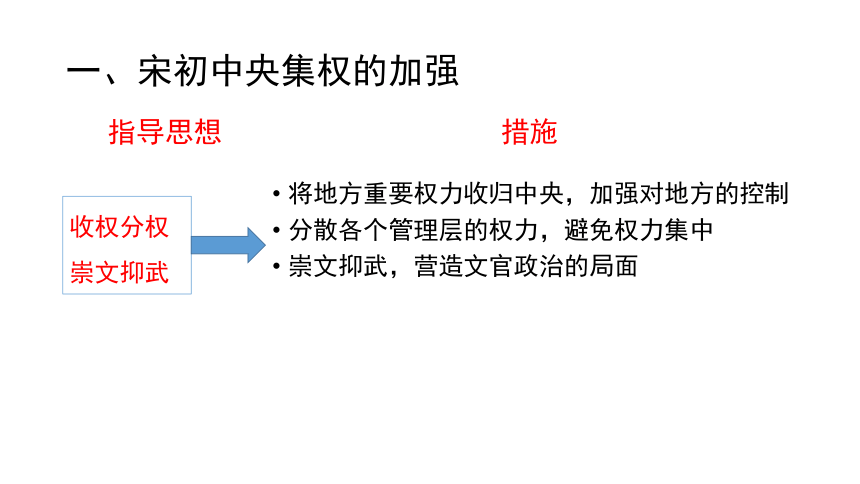

——《续资治通鉴长编》思考:两则材料体现了怎样的指导思想(基本国策)?收权分权、崇文抑武一、宋初中央集权的加强将地方重要权力收归中央,加强对地方的控制

分散各个管理层的权力,避免权力集中

崇文抑武,营造文官政治的局面

收权分权

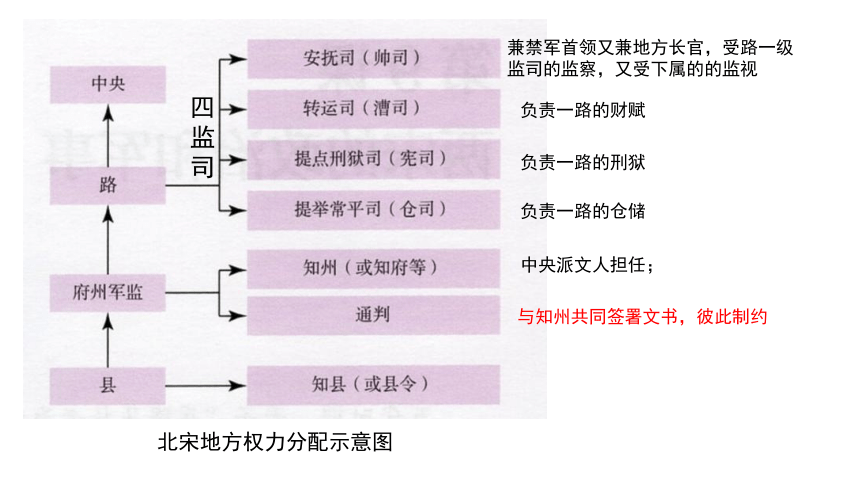

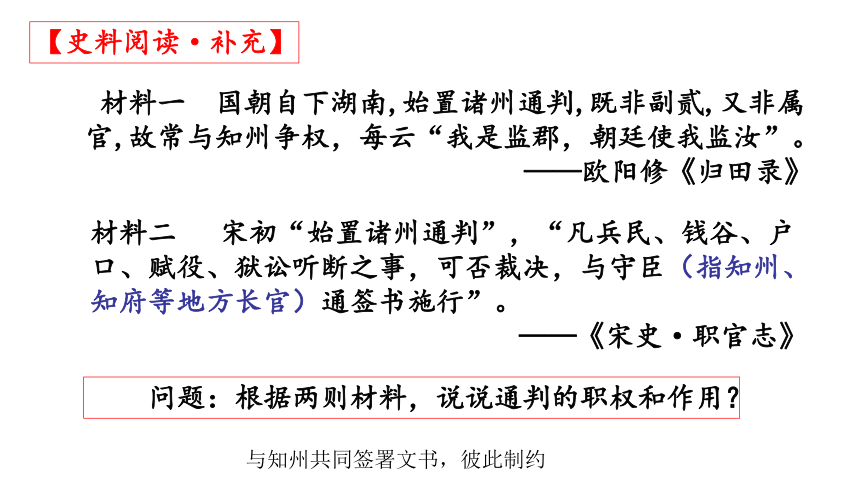

崇文抑武指导思想措施北宋地方权力分配示意图四监司兼禁军首领又兼地方长官,受路一级监司的监察,又受下属的的监视负责一路的财赋负责一路的刑狱负责一路的仓储中央派文人担任;与知州共同签署文书,彼此制约【史料阅读·补充】材料二 宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

——《宋史·职官志》 材料一 国朝自下湖南,始置诸州通判,既非副贰,又非属官,故常与知州争权,每云“我是监郡,朝廷使我监汝”。

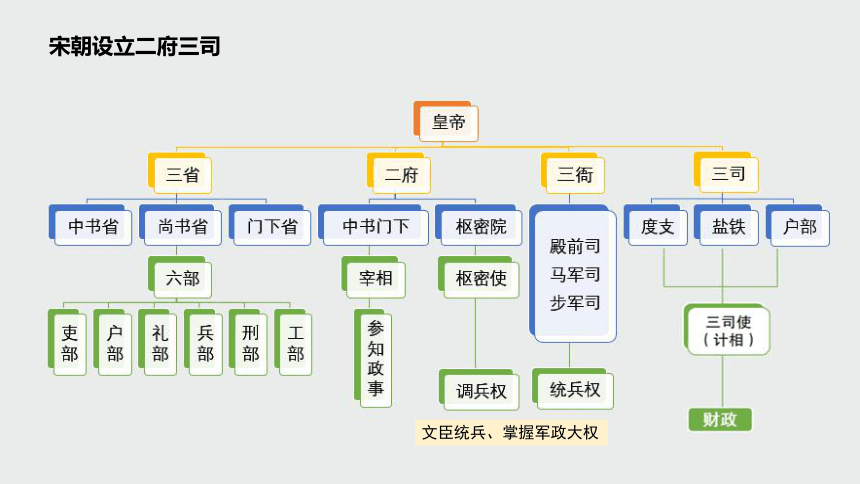

——欧阳修《归田录》 问题:根据两则材料,说说通判的职权和作用?与知州共同签署文书,彼此制约文臣统兵、掌握军政大权宋朝设立二府三司材料一 内外职官, 布衣草泽, 皆得充举。

——《宋史纪事本末》

材料二 自唐以来, 恩出私门, 不复知有人主。

——《燕翼治谋录》

材料三 举人, 发口秉笔, 先论性命, 乃至流荡忘返, 迷入老庄。

——《论风俗札子》

放宽取士条件今之宽容考试内容取消门第限制注重发展文教事业,大幅度增加科举取士名额,提高进士地位。【史料阅读·补充】一、宋初中央集权的加强将地方重要权力收归中央,加强对地方的控制

分散各个管理层的权力,避免权力集中

崇文抑武,营造文官政治局面避免藩镇拥兵自重、武将兵变篡位的历史重演目的措施特点:“防弊”之政

(针对晚唐五代的混乱状态制定)收权分权

崇文抑武指导思想 唯本朝之法,上下相维①,轻重相制②,如身之使臂,臂之使指③……藩方守臣,统制列城,付以数千里之地,十万之师,单车之使,尺纸之诏,朝召而夕至,则为匹夫。

——【北宋】范祖禹《范太史集》卷22《转对④条上四状》

注释:

①上下相维:上下级官员互相配合。

②轻重相制:不同岗位和级别的官员权力互相制约。

③如身之使臂,臂之使指:比喻中央对地方的控制十分有效。

④转对:宋代朝臣定期轮流面见皇帝、陈述政见的制度。【史料阅读·教材二选一】【意图】史料阅读取材于北宋人苏洵和范祖禹的文集。两段话都生动地概括了宋初强化专制集权措施在防范内部动乱、维护统治稳定方面的突出效果。两位作者的概括、比喻和假设十分接近,选其一。宋初强化集权措施的影响有效地消除了分裂割据和武人乱政的隐患,

成功地维持了内部统治的稳定,巩固国家统一主要是分权过细,行政效率低下,制度过于僵化;

带来臃肿的军事官僚机构和庞大的财政开支,使北宋成为历代最弱势的一个王朝。积极影响:消极影响:直接导致北宋中期的两次改革。二、北宋中期的两次改革思考点:北宋与辽、西夏的和议具有什么特征?

(“以钱财换和平”)做法是否可取?为什么?西夏向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物“岁赐”。1.背景:边防压力与财政危机辽宋皇帝以兄弟相称,北宋每年送给西夏钱物“岁赐”。“冗官”“冗兵”“冗费”的形成 冗兵 为了防范军阀割据、农民起义,

抵御北方民族的南侵,宋代不断扩充军队的

数量,形成了庞大的军事体系,军费开支几

乎占到整个财政支出的十分之九,造成 “ 冗

兵 ”问题。【历史纵横】 北宋的募兵政策从兵员征集的角度,中国古代兵制可划分为征兵制和募兵制。

征兵制——从民间征发兵员

募兵制具有职业化程度高、兵员不易流失的优点,适应社会分工发展的趋势,代价则是政府养兵费用巨大。

北宋的募兵制招募过滥,致使军费恶性膨胀;

招募之后训练废弛,导致军队战斗力长期处于较低水平。?

【设计意图】“冗兵”与“冗费”的典型例子,用足教材,又为讲王安石变法的强兵内容作铺垫二、北宋中期的两次改革1.背景——边防压力与财政危机

2.庆历新政

3.王安石变法 宋神宗求治心切,刚即位他就咨询前宰相富弼,富弼说:“愿二十年口不言兵”。紧接着他召见谏官司马光,司马光说:国库之所以不够用,是由于花钱太过奢侈,朝廷赏赐不知节制,宗室数量太大,官员过多,军队素质不够精良。两人的观点都没有使宋神宗满意,于是他想到了王安石。

王安石22岁考中进士,此后在地方任职长达35年。在此期间他给宋仁宗上过一封万言《言事书》,系统提出了变法的主张。赵顼在十岁时就听说过万言书,其中“变风俗,立法度”的主张给他留下了深刻的印象。即位之初,宋神宗就召王安石进京,几个月后王安石就任翰林学士。【设计意图】暗含有与商鞅变法对比的意思【阅读教材,归纳内容】青苗法市易法保甲法富国:局部调整生产关系以期推动生产力发展(唯物史观)主要内容二、北宋中期的两次改革1.背景——边防压力与财政危机

2.庆历新政

3.王安石变法(1)目的:富国强兵

(2)基本原则:加强国家对诸多领域的管理和控制

(3)主要内容:青苗法、市易法和保甲法等

【学思之窗·教材二选一】 二三年间,开阖(开启与闭合)动摇,举天地之内,无一民一物得安其所……数十百事交举并作,欲以岁月变化天下。

——刘挚《忠肃集》卷3《论助役法分析第二疏》

注释:刘挚北宋官员,神宗时因反对王安石变法被贬。

解读:这是刘挚在上疏争论助役法时说的一段话。是对王安石变法的总体批评,批评王安石变法力度过大,牵涉范围过广,引起了社会各阶层的骚动不安。

思考:出自反对派之口,或有夸大之处,是否也反映了变法的某些缺陷?

(免役法或募役法)二、北宋中期的两次改革1.背景——边防压力与财政危机

2.庆历新政

3.王安石变法(1)目的:富国强兵

(2)基本原则:加强国家对诸多领域的管理和控制

(3)主要内容:青苗法、均输法、市易法和保甲法

(4)结果:增加了大笔收入,达到富国目的;

强兵效果不明显,宋夏战争以失败告终。

王安石能够针对北宋的积弊大刀阔斧进行改革,这种勇于改革和斗争的精神,值得肯定。表明:统治阶级通过自我改革来缓社会矛盾、纠正政治弊端的努力化为泡影。变法引起激烈党争,加速北宋衰亡,北宋灭亡后出现南宋。三、南宋的偏安1.南宋建立(1127年,临安)2。南宋与金订立绍兴和议(1141年)

①内容:以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,缴纳“岁贡”。

②结果:南宋与金对峙局面形成南宋 刘松年绘 《中兴四将图》岳飞的抗金事迹,数百年来为人们所传颂,人们视岳飞为民族英雄。为何宋高宗要以“莫须有”的罪名杀害岳飞?为何宋高宗要以“莫须有”的罪名杀害岳飞? ——从中折射出哪些两宋时期的变化岳飞主张北伐,迎回二圣,威胁了宋高宗的皇权

宋朝“重文轻武”的国策,不允武将权力过大

处死岳飞,是金国开出的议和条件

贵族政治衰落;君主政治兴起; 宋与少数民族的关系(处于下风) 过渡:中华民族在这一时期进一步交融与发展,

社会经济与科技文化等方面都取得很大成就。

宋的统一与汉唐不同:周边少数民族政权不仅控制的地域范围极大,而且政治、经济、军事等方面都足以与中原王朝相抗衡。 有利的时代条件:五代时期的分裂对峙、割据混战,较彻底地清除了门阀世族的残余及影响,为北宋政体的建立铺平了道路。宋立国之后,吸取前代的经验教训,对中央和地方的兵制、官制和财政等方面进行了一系列调整和改革。一、宋初中央集权的加强避免藩镇拥兵自重、武将兵变篡位的历史重演目的主导思想材料一对武将“惟稍夺其权, 制其钱谷, 收其精兵。”

——《续资治通鉴长编》

材料二(宋太宗)王者虽以武功克定, 终须用文致治。

——《续资治通鉴长编》思考:两则材料体现了怎样的指导思想(基本国策)?收权分权、崇文抑武一、宋初中央集权的加强将地方重要权力收归中央,加强对地方的控制

分散各个管理层的权力,避免权力集中

崇文抑武,营造文官政治的局面

收权分权

崇文抑武指导思想措施北宋地方权力分配示意图四监司兼禁军首领又兼地方长官,受路一级监司的监察,又受下属的的监视负责一路的财赋负责一路的刑狱负责一路的仓储中央派文人担任;与知州共同签署文书,彼此制约【史料阅读·补充】材料二 宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

——《宋史·职官志》 材料一 国朝自下湖南,始置诸州通判,既非副贰,又非属官,故常与知州争权,每云“我是监郡,朝廷使我监汝”。

——欧阳修《归田录》 问题:根据两则材料,说说通判的职权和作用?与知州共同签署文书,彼此制约文臣统兵、掌握军政大权宋朝设立二府三司材料一 内外职官, 布衣草泽, 皆得充举。

——《宋史纪事本末》

材料二 自唐以来, 恩出私门, 不复知有人主。

——《燕翼治谋录》

材料三 举人, 发口秉笔, 先论性命, 乃至流荡忘返, 迷入老庄。

——《论风俗札子》

放宽取士条件今之宽容考试内容取消门第限制注重发展文教事业,大幅度增加科举取士名额,提高进士地位。【史料阅读·补充】一、宋初中央集权的加强将地方重要权力收归中央,加强对地方的控制

分散各个管理层的权力,避免权力集中

崇文抑武,营造文官政治局面避免藩镇拥兵自重、武将兵变篡位的历史重演目的措施特点:“防弊”之政

(针对晚唐五代的混乱状态制定)收权分权

崇文抑武指导思想 唯本朝之法,上下相维①,轻重相制②,如身之使臂,臂之使指③……藩方守臣,统制列城,付以数千里之地,十万之师,单车之使,尺纸之诏,朝召而夕至,则为匹夫。

——【北宋】范祖禹《范太史集》卷22《转对④条上四状》

注释:

①上下相维:上下级官员互相配合。

②轻重相制:不同岗位和级别的官员权力互相制约。

③如身之使臂,臂之使指:比喻中央对地方的控制十分有效。

④转对:宋代朝臣定期轮流面见皇帝、陈述政见的制度。【史料阅读·教材二选一】【意图】史料阅读取材于北宋人苏洵和范祖禹的文集。两段话都生动地概括了宋初强化专制集权措施在防范内部动乱、维护统治稳定方面的突出效果。两位作者的概括、比喻和假设十分接近,选其一。宋初强化集权措施的影响有效地消除了分裂割据和武人乱政的隐患,

成功地维持了内部统治的稳定,巩固国家统一主要是分权过细,行政效率低下,制度过于僵化;

带来臃肿的军事官僚机构和庞大的财政开支,使北宋成为历代最弱势的一个王朝。积极影响:消极影响:直接导致北宋中期的两次改革。二、北宋中期的两次改革思考点:北宋与辽、西夏的和议具有什么特征?

(“以钱财换和平”)做法是否可取?为什么?西夏向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物“岁赐”。1.背景:边防压力与财政危机辽宋皇帝以兄弟相称,北宋每年送给西夏钱物“岁赐”。“冗官”“冗兵”“冗费”的形成 冗兵 为了防范军阀割据、农民起义,

抵御北方民族的南侵,宋代不断扩充军队的

数量,形成了庞大的军事体系,军费开支几

乎占到整个财政支出的十分之九,造成 “ 冗

兵 ”问题。【历史纵横】 北宋的募兵政策从兵员征集的角度,中国古代兵制可划分为征兵制和募兵制。

征兵制——从民间征发兵员

募兵制具有职业化程度高、兵员不易流失的优点,适应社会分工发展的趋势,代价则是政府养兵费用巨大。

北宋的募兵制招募过滥,致使军费恶性膨胀;

招募之后训练废弛,导致军队战斗力长期处于较低水平。?

【设计意图】“冗兵”与“冗费”的典型例子,用足教材,又为讲王安石变法的强兵内容作铺垫二、北宋中期的两次改革1.背景——边防压力与财政危机

2.庆历新政

3.王安石变法 宋神宗求治心切,刚即位他就咨询前宰相富弼,富弼说:“愿二十年口不言兵”。紧接着他召见谏官司马光,司马光说:国库之所以不够用,是由于花钱太过奢侈,朝廷赏赐不知节制,宗室数量太大,官员过多,军队素质不够精良。两人的观点都没有使宋神宗满意,于是他想到了王安石。

王安石22岁考中进士,此后在地方任职长达35年。在此期间他给宋仁宗上过一封万言《言事书》,系统提出了变法的主张。赵顼在十岁时就听说过万言书,其中“变风俗,立法度”的主张给他留下了深刻的印象。即位之初,宋神宗就召王安石进京,几个月后王安石就任翰林学士。【设计意图】暗含有与商鞅变法对比的意思【阅读教材,归纳内容】青苗法市易法保甲法富国:局部调整生产关系以期推动生产力发展(唯物史观)主要内容二、北宋中期的两次改革1.背景——边防压力与财政危机

2.庆历新政

3.王安石变法(1)目的:富国强兵

(2)基本原则:加强国家对诸多领域的管理和控制

(3)主要内容:青苗法、市易法和保甲法等

【学思之窗·教材二选一】 二三年间,开阖(开启与闭合)动摇,举天地之内,无一民一物得安其所……数十百事交举并作,欲以岁月变化天下。

——刘挚《忠肃集》卷3《论助役法分析第二疏》

注释:刘挚北宋官员,神宗时因反对王安石变法被贬。

解读:这是刘挚在上疏争论助役法时说的一段话。是对王安石变法的总体批评,批评王安石变法力度过大,牵涉范围过广,引起了社会各阶层的骚动不安。

思考:出自反对派之口,或有夸大之处,是否也反映了变法的某些缺陷?

(免役法或募役法)二、北宋中期的两次改革1.背景——边防压力与财政危机

2.庆历新政

3.王安石变法(1)目的:富国强兵

(2)基本原则:加强国家对诸多领域的管理和控制

(3)主要内容:青苗法、均输法、市易法和保甲法

(4)结果:增加了大笔收入,达到富国目的;

强兵效果不明显,宋夏战争以失败告终。

王安石能够针对北宋的积弊大刀阔斧进行改革,这种勇于改革和斗争的精神,值得肯定。表明:统治阶级通过自我改革来缓社会矛盾、纠正政治弊端的努力化为泡影。变法引起激烈党争,加速北宋衰亡,北宋灭亡后出现南宋。三、南宋的偏安1.南宋建立(1127年,临安)2。南宋与金订立绍兴和议(1141年)

①内容:以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,缴纳“岁贡”。

②结果:南宋与金对峙局面形成南宋 刘松年绘 《中兴四将图》岳飞的抗金事迹,数百年来为人们所传颂,人们视岳飞为民族英雄。为何宋高宗要以“莫须有”的罪名杀害岳飞?为何宋高宗要以“莫须有”的罪名杀害岳飞? ——从中折射出哪些两宋时期的变化岳飞主张北伐,迎回二圣,威胁了宋高宗的皇权

宋朝“重文轻武”的国策,不允武将权力过大

处死岳飞,是金国开出的议和条件

贵族政治衰落;君主政治兴起; 宋与少数民族的关系(处于下风) 过渡:中华民族在这一时期进一步交融与发展,

社会经济与科技文化等方面都取得很大成就。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进