第四章 运动和力的关系 章末总结 学案 Word版含解析

文档属性

| 名称 | 第四章 运动和力的关系 章末总结 学案 Word版含解析 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 278.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2019-10-09 10:32:42 | ||

图片预览

文档简介

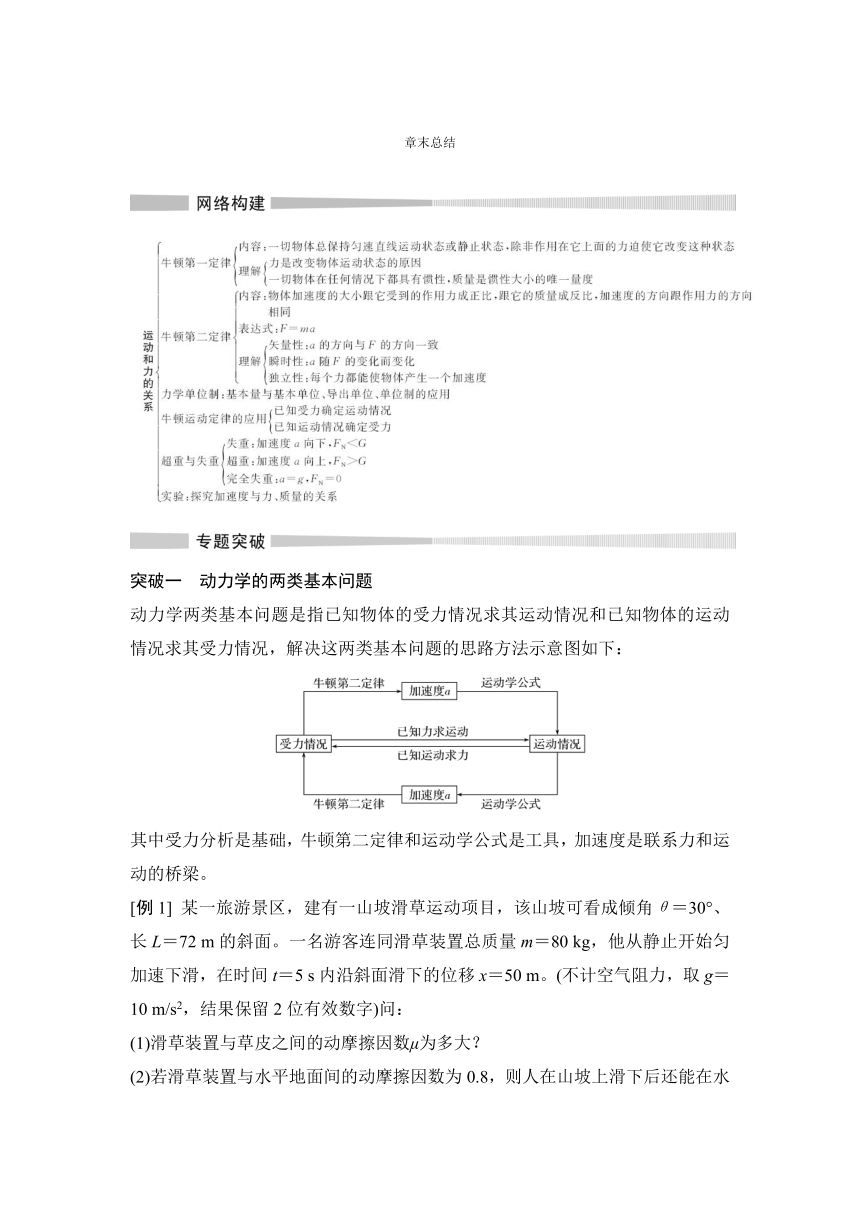

章末总结

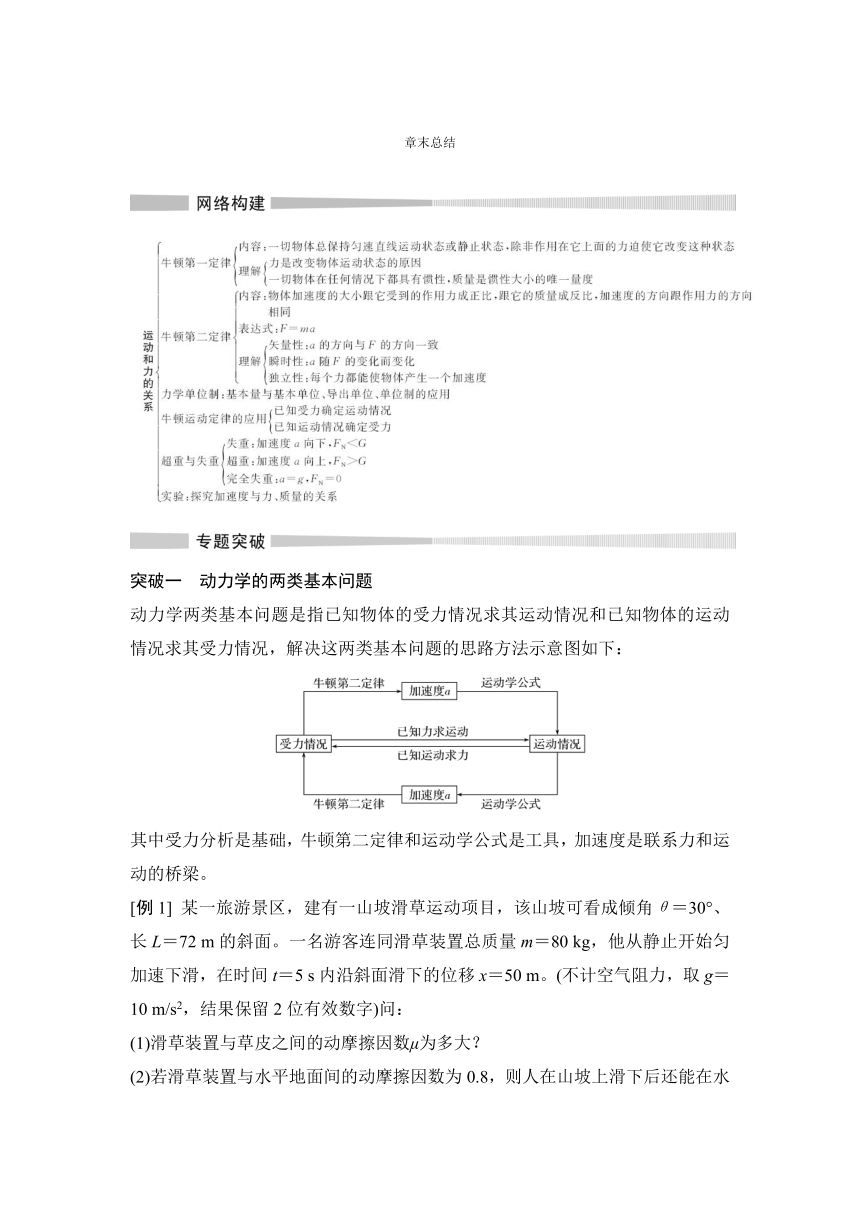

突破一 动力学的两类基本问题

动力学两类基本问题是指已知物体的受力情况求其运动情况和已知物体的运动情况求其受力情况,解决这两类基本问题的思路方法示意图如下:

其中受力分析是基础,牛顿第二定律和运动学公式是工具,加速度是联系力和运动的桥梁。

[例1] 某一旅游景区,建有一山坡滑草运动项目,该山坡可看成倾角θ=30°、长L=72 m的斜面。一名游客连同滑草装置总质量m=80 kg,他从静止开始匀加速下滑,在时间t=5 s内沿斜面滑下的位移x=50 m。(不计空气阻力,取g=10 m/s2,结果保留2位有效数字)问:

(1)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大?

(2)若滑草装置与水平地面间的动摩擦因数为0.8,则人在山坡上滑下后还能在水平地面上滑多远?

解析 (1)由位移公式x=a1t2得

a1== m/s2=4 m/s2

则沿斜面方向,由牛顿第二定律得mgsin θ-μFN=ma1

垂直斜面方向上FN=mgcos θ

联立以上两式并代入数据,得μ=≈0.12。

(2)设到达坡底的速度为v,则有v2=2a1L,则v=24 m/s

在水平地面上的加速度大小为a2,且a2=μ′g=8 m/s2

在水平地面上做匀减速直线运动,设速度减到0时水平位移为x1

则有0-v2=-2a2x1

联立以上三式并代入数据得x1=36 m。

答案 (1)0.12 (2)36 m

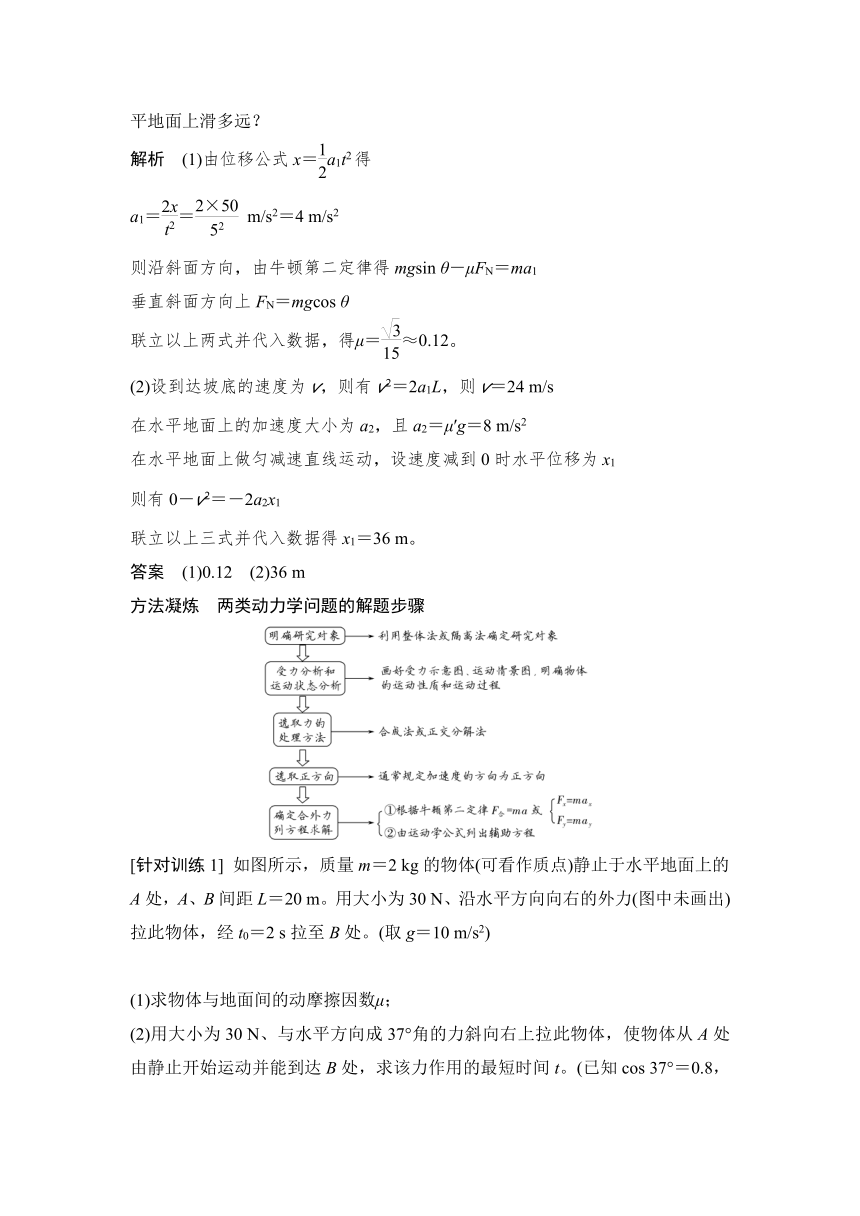

方法凝炼 两类动力学问题的解题步骤

[针对训练1] 如图所示,质量m=2 kg的物体(可看作质点)静止于水平地面上的A处,A、B间距L=20 m。用大小为30 N、沿水平方向向右的外力(图中未画出)拉此物体,经t0=2 s拉至B处。(取g=10 m/s2)

(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;

(2)用大小为30 N、与水平方向成37°角的力斜向右上拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t。(已知cos 37°=0.8,sin 37°=0.6)

解析 (1)物体做匀加速运动

由L=a0t得

a0== m/s2=10 m/s2

由牛顿第二定律F-Ff=ma0

μ===0.5。

(2)要使该力作用的时间最短,物体应先以大小为a的加速度匀加速运动时间t,撤去外力后,物体再以大小为a′的加速度匀减速运动时间t′到达B处,到达B处的速度恰为0,由牛顿第二定律

Fcos 37°-μ(mg-Fsin 37°)=ma

a=-μg=11.5 m/s2

a′==μg=5 m/s2

由于匀加速阶段的末速度即为匀减速阶段的初速度,因此有at=a′t′

t′=t=2.3t

L=at2+a′t′2

联立解得t≈1.03 s

答案 (1)0.5 (2)1.03 s

突破二 应用牛顿运动定律处理多过程问题

1.按时间的先后顺序对题目给出的物体运动过程(或不同的状态)进行分析(包括列式计算)的解题方法称为程序法。解题的基本思路:正确划分出题目中有多少个不同过程或多少个不同状态,然后对各个过程或各个状态进行具体分析,得出正确的结果。

2.当题目给出的物理过程较复杂,由多个过程组成时,要明确整个过程由几个子过程组成,将过程合理分段,找到相邻过程的联系点并逐一分析每个过程。联系点:前一过程的末速度是后一过程的初速度,另外还有位移关系等。

[例2] 科研人员乘气球进行科学考察。气球、座舱、压舱物和科研人员的总质量为990 kg。气球在空中停留一段时间后,发现气球漏气而下降,及时堵住。堵住时气球下降速度为1 m/s,且做匀加速运动,4 s内下降了12 m。为使气球安全着陆,向舱外缓慢抛出一定的压舱物。此后发现气球做匀减速运动,下降速度在5 min内减小3 m/s。若空气阻力和泄漏气体的质量均可忽略,重力加速度g=

9.89 m/s2,求抛掉的压舱物的质量。

解析 抛压舱物前,h1=v0t+a1t

解得a1=1 m/s2

设漏气后浮力为F,抛压舱物前质量为m,抛掉压舱物的质量为m′,对过程分析,如图所示,由牛顿第二定律得mg-F=ma1

抛压舱物后,Δv=a2Δt

解得a2=0.01 m/s2

由牛顿第二定律得F-(m-m′)g=(m-m′)a2

解得m′=101 kg

答案 101 kg

方法凝炼 分析多过程问题的要领

(1)将多过程分解为多个子过程,各子过程间由衔接点连接。

(2)对各子过程进行受力分析和运动分析,必要时画出受力图和过程示意图。

(3)根据子过程和衔接点的模型特点选择合理的动力学规律列方程。

(4)分析衔接点的速度等联系,确定各子过程间的时间关系、位移关系、速度关系等,并列出相关的辅助方程。

(5)联立方程组,分析求解,并对结果进行必要的讨论或验证。

[针对训练2] 某同学设计了一个测量长距离电动扶梯加速度的实验,实验装置如图甲所示。将一电子健康秤置于水平的扶梯台阶上,实验员站在健康秤上相对健康秤静止。使电动扶梯由静止开始斜向上运动,整个运动过程可分为三个阶段,先加速、再匀速、最终减速停下。已知电动扶梯与水平方向夹角为37°。重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。某次测量的三个阶段中电子健康秤的示数F随时间t的变化关系如图乙所示。

(1)画出加速过程中实验员的受力示意图;

(2)求该次测量中实验员的质量m;

(3)求该次测量中电动扶梯加速过程的加速度大小a1和减速过程的加速度

大小a2。

解析 (1)加速过程中实验员受到重力mg、静摩擦力Ff、支持力FN,如图所示。

(2)3~6 s电动扶梯做匀速运动,实验员受力平衡

FN2=mg=600 N,m=60 kg。

(3)加速阶段,竖直方向

FN1-mg=ma1sin 37°

解得a1= m/s2=0.56 m/s2

减速阶段,竖直方向mg-FN3=ma2sin 37°

解得a2=0.42 m/s2。

答案 (1)见解析图 (2)60 kg (3)0.56 m/s2 0.42 m/s2

突破三 滑块——木板模型

1.叠放在一起的滑块——木板,它们之间存在摩擦力,在其他外力作用下它们或者以相同的加速度运动,或者加速度不同,当然无论是哪种情况,受力分析和运动过程分析都是解题的关键。对此类问题的分析,必须清楚加速度、速度、位移等之间的关系。

2.滑块——木板模型的三个基本关系

(1)加速度关系:如果滑块与木板之间没有发生相对运动,可以用“整体法”求出它们一起运动的加速度;如果滑块与木板之间发生相对运动,应采用“隔离法”求出滑块与木板运动的加速度。应注意找出滑块与木板是否发生相对运动等隐含条件。

(2)速度关系:滑块与木板之间发生相对运动时,明确滑块与木板的速度关系,从而确定滑块与木板受到的摩擦力。应注意当滑块与木板的速度相同时,摩擦力会发生突变的情况。

(3)位移关系:滑块与木板叠放在一起运动时,应仔细分析滑块与木板的运动过程,明确滑块与木板对地的位移和滑块与木板之间的相对位移之间的关系。

[例3] 如图所示,质量M=8 kg的长木板放在光滑的水平面上,在长木板左端加一水平恒定推力F=8 N,当长木板向右运动的速度达到1.5 m/s 时,在长木板前端轻轻地放上一个大小不计、质量为m=2 kg的小物块,物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.2,长木板足够长。(g取10 m/s2)

(1)小物块放在长木板上后,小物块及长木板的加速度各为多大?

(2)经多长时间两者达到相同的速度?

(3)从小物块放上长木板开始,经过t=1.5 s小物块的位移大小为多少?

解析 (1)物块的加速度am=μg=2 m/s2

长木板的加速度aM==0.5 m/s2。

(2)由amt=v0+aMt可得t=1 s。

(3)在开始1 s内小物块的位移x1=amt2=1 m

1 s末速度为v=amt=2 m/s

在接下来的0.5 s物块与长木板相对静止,一起做加速运动且加速度为

a==0.8 m/s2

这0.5 s内的位移为x2=vt′+at′2=1.1 m

通过的总位移x=x1+x2=2.1 m。

答案 (1)2 m/s2 0.5 m/s2 (2)1 s (3)2.1 m

方法技巧 “滑块——木板”模型的分析技巧

(1)分析滑块和木板的受力情况,根据牛顿第二定律分别求出滑块和木板的加速度。

(2)对滑块和木板进行运动情况分析,找出滑块和木板之间的位移关系或速度关系,建立方程,特别注意滑块和木板的位移都是相对地面的位移。

[针对训练3] 如图所示,在光滑的水平地面上有一个长为0.64 m、质量为4 kg的木板A,在木板的左端有一个质量为2 kg的小物体B,A、B之间的动摩擦因数为μ=0.2,当对B施加水平向右的力F=10 N 作用时,求经过多长的时间可将B从木板A的左端拉到右端?(设A、B间的最大静摩擦力大小与滑动摩擦力大小相等,g取10 m/s2)

解析 物体B受到的摩擦力Ff=μmBg=4 N,以B为研究对象,由牛顿第二定律得F-Ff=mBaB,则aB==3 m/s2,木板A受到B的摩擦力大小Ff′=Ff=

4 N,以A为研究对象,根据牛顿第二定律Ff′=mAaA,得aA=1 m/s2。设将B从木板的左端拉到木板右端所用时间为t,A、B在这段时间内发生的位移分别为xA和xB,xA=aAt2,xB=aBt2,xB-xA=L,由以上各式解得t=0.8 s。

答案 0.8 s

突破一 动力学的两类基本问题

动力学两类基本问题是指已知物体的受力情况求其运动情况和已知物体的运动情况求其受力情况,解决这两类基本问题的思路方法示意图如下:

其中受力分析是基础,牛顿第二定律和运动学公式是工具,加速度是联系力和运动的桥梁。

[例1] 某一旅游景区,建有一山坡滑草运动项目,该山坡可看成倾角θ=30°、长L=72 m的斜面。一名游客连同滑草装置总质量m=80 kg,他从静止开始匀加速下滑,在时间t=5 s内沿斜面滑下的位移x=50 m。(不计空气阻力,取g=10 m/s2,结果保留2位有效数字)问:

(1)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大?

(2)若滑草装置与水平地面间的动摩擦因数为0.8,则人在山坡上滑下后还能在水平地面上滑多远?

解析 (1)由位移公式x=a1t2得

a1== m/s2=4 m/s2

则沿斜面方向,由牛顿第二定律得mgsin θ-μFN=ma1

垂直斜面方向上FN=mgcos θ

联立以上两式并代入数据,得μ=≈0.12。

(2)设到达坡底的速度为v,则有v2=2a1L,则v=24 m/s

在水平地面上的加速度大小为a2,且a2=μ′g=8 m/s2

在水平地面上做匀减速直线运动,设速度减到0时水平位移为x1

则有0-v2=-2a2x1

联立以上三式并代入数据得x1=36 m。

答案 (1)0.12 (2)36 m

方法凝炼 两类动力学问题的解题步骤

[针对训练1] 如图所示,质量m=2 kg的物体(可看作质点)静止于水平地面上的A处,A、B间距L=20 m。用大小为30 N、沿水平方向向右的外力(图中未画出)拉此物体,经t0=2 s拉至B处。(取g=10 m/s2)

(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;

(2)用大小为30 N、与水平方向成37°角的力斜向右上拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t。(已知cos 37°=0.8,sin 37°=0.6)

解析 (1)物体做匀加速运动

由L=a0t得

a0== m/s2=10 m/s2

由牛顿第二定律F-Ff=ma0

μ===0.5。

(2)要使该力作用的时间最短,物体应先以大小为a的加速度匀加速运动时间t,撤去外力后,物体再以大小为a′的加速度匀减速运动时间t′到达B处,到达B处的速度恰为0,由牛顿第二定律

Fcos 37°-μ(mg-Fsin 37°)=ma

a=-μg=11.5 m/s2

a′==μg=5 m/s2

由于匀加速阶段的末速度即为匀减速阶段的初速度,因此有at=a′t′

t′=t=2.3t

L=at2+a′t′2

联立解得t≈1.03 s

答案 (1)0.5 (2)1.03 s

突破二 应用牛顿运动定律处理多过程问题

1.按时间的先后顺序对题目给出的物体运动过程(或不同的状态)进行分析(包括列式计算)的解题方法称为程序法。解题的基本思路:正确划分出题目中有多少个不同过程或多少个不同状态,然后对各个过程或各个状态进行具体分析,得出正确的结果。

2.当题目给出的物理过程较复杂,由多个过程组成时,要明确整个过程由几个子过程组成,将过程合理分段,找到相邻过程的联系点并逐一分析每个过程。联系点:前一过程的末速度是后一过程的初速度,另外还有位移关系等。

[例2] 科研人员乘气球进行科学考察。气球、座舱、压舱物和科研人员的总质量为990 kg。气球在空中停留一段时间后,发现气球漏气而下降,及时堵住。堵住时气球下降速度为1 m/s,且做匀加速运动,4 s内下降了12 m。为使气球安全着陆,向舱外缓慢抛出一定的压舱物。此后发现气球做匀减速运动,下降速度在5 min内减小3 m/s。若空气阻力和泄漏气体的质量均可忽略,重力加速度g=

9.89 m/s2,求抛掉的压舱物的质量。

解析 抛压舱物前,h1=v0t+a1t

解得a1=1 m/s2

设漏气后浮力为F,抛压舱物前质量为m,抛掉压舱物的质量为m′,对过程分析,如图所示,由牛顿第二定律得mg-F=ma1

抛压舱物后,Δv=a2Δt

解得a2=0.01 m/s2

由牛顿第二定律得F-(m-m′)g=(m-m′)a2

解得m′=101 kg

答案 101 kg

方法凝炼 分析多过程问题的要领

(1)将多过程分解为多个子过程,各子过程间由衔接点连接。

(2)对各子过程进行受力分析和运动分析,必要时画出受力图和过程示意图。

(3)根据子过程和衔接点的模型特点选择合理的动力学规律列方程。

(4)分析衔接点的速度等联系,确定各子过程间的时间关系、位移关系、速度关系等,并列出相关的辅助方程。

(5)联立方程组,分析求解,并对结果进行必要的讨论或验证。

[针对训练2] 某同学设计了一个测量长距离电动扶梯加速度的实验,实验装置如图甲所示。将一电子健康秤置于水平的扶梯台阶上,实验员站在健康秤上相对健康秤静止。使电动扶梯由静止开始斜向上运动,整个运动过程可分为三个阶段,先加速、再匀速、最终减速停下。已知电动扶梯与水平方向夹角为37°。重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。某次测量的三个阶段中电子健康秤的示数F随时间t的变化关系如图乙所示。

(1)画出加速过程中实验员的受力示意图;

(2)求该次测量中实验员的质量m;

(3)求该次测量中电动扶梯加速过程的加速度大小a1和减速过程的加速度

大小a2。

解析 (1)加速过程中实验员受到重力mg、静摩擦力Ff、支持力FN,如图所示。

(2)3~6 s电动扶梯做匀速运动,实验员受力平衡

FN2=mg=600 N,m=60 kg。

(3)加速阶段,竖直方向

FN1-mg=ma1sin 37°

解得a1= m/s2=0.56 m/s2

减速阶段,竖直方向mg-FN3=ma2sin 37°

解得a2=0.42 m/s2。

答案 (1)见解析图 (2)60 kg (3)0.56 m/s2 0.42 m/s2

突破三 滑块——木板模型

1.叠放在一起的滑块——木板,它们之间存在摩擦力,在其他外力作用下它们或者以相同的加速度运动,或者加速度不同,当然无论是哪种情况,受力分析和运动过程分析都是解题的关键。对此类问题的分析,必须清楚加速度、速度、位移等之间的关系。

2.滑块——木板模型的三个基本关系

(1)加速度关系:如果滑块与木板之间没有发生相对运动,可以用“整体法”求出它们一起运动的加速度;如果滑块与木板之间发生相对运动,应采用“隔离法”求出滑块与木板运动的加速度。应注意找出滑块与木板是否发生相对运动等隐含条件。

(2)速度关系:滑块与木板之间发生相对运动时,明确滑块与木板的速度关系,从而确定滑块与木板受到的摩擦力。应注意当滑块与木板的速度相同时,摩擦力会发生突变的情况。

(3)位移关系:滑块与木板叠放在一起运动时,应仔细分析滑块与木板的运动过程,明确滑块与木板对地的位移和滑块与木板之间的相对位移之间的关系。

[例3] 如图所示,质量M=8 kg的长木板放在光滑的水平面上,在长木板左端加一水平恒定推力F=8 N,当长木板向右运动的速度达到1.5 m/s 时,在长木板前端轻轻地放上一个大小不计、质量为m=2 kg的小物块,物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.2,长木板足够长。(g取10 m/s2)

(1)小物块放在长木板上后,小物块及长木板的加速度各为多大?

(2)经多长时间两者达到相同的速度?

(3)从小物块放上长木板开始,经过t=1.5 s小物块的位移大小为多少?

解析 (1)物块的加速度am=μg=2 m/s2

长木板的加速度aM==0.5 m/s2。

(2)由amt=v0+aMt可得t=1 s。

(3)在开始1 s内小物块的位移x1=amt2=1 m

1 s末速度为v=amt=2 m/s

在接下来的0.5 s物块与长木板相对静止,一起做加速运动且加速度为

a==0.8 m/s2

这0.5 s内的位移为x2=vt′+at′2=1.1 m

通过的总位移x=x1+x2=2.1 m。

答案 (1)2 m/s2 0.5 m/s2 (2)1 s (3)2.1 m

方法技巧 “滑块——木板”模型的分析技巧

(1)分析滑块和木板的受力情况,根据牛顿第二定律分别求出滑块和木板的加速度。

(2)对滑块和木板进行运动情况分析,找出滑块和木板之间的位移关系或速度关系,建立方程,特别注意滑块和木板的位移都是相对地面的位移。

[针对训练3] 如图所示,在光滑的水平地面上有一个长为0.64 m、质量为4 kg的木板A,在木板的左端有一个质量为2 kg的小物体B,A、B之间的动摩擦因数为μ=0.2,当对B施加水平向右的力F=10 N 作用时,求经过多长的时间可将B从木板A的左端拉到右端?(设A、B间的最大静摩擦力大小与滑动摩擦力大小相等,g取10 m/s2)

解析 物体B受到的摩擦力Ff=μmBg=4 N,以B为研究对象,由牛顿第二定律得F-Ff=mBaB,则aB==3 m/s2,木板A受到B的摩擦力大小Ff′=Ff=

4 N,以A为研究对象,根据牛顿第二定律Ff′=mAaA,得aA=1 m/s2。设将B从木板的左端拉到木板右端所用时间为t,A、B在这段时间内发生的位移分别为xA和xB,xA=aAt2,xB=aBt2,xB-xA=L,由以上各式解得t=0.8 s。

答案 0.8 s