2019年秋季人教版地理八年级上册教学设计:2.4自然灾害

文档属性

| 名称 | 2019年秋季人教版地理八年级上册教学设计:2.4自然灾害 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 150.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2019-10-09 21:54:27 | ||

图片预览

文档简介

第四节 自然灾害

授课典案 高效课堂 减负您的备课,让课堂精彩!

典案一 教学过程案例

课题

自然灾害

教学

步骤

过程与方法

常见的自然灾害

教师(播放不同类型自然灾害的视频):我们遇到过一些灾害,也经常在电视上看到一些灾害,究竟什么是自然灾害呢?请同学们阅读教材第54~55页图文资料,独立完成下列问题。

学生自主学习:

(1)什么是自然灾害?

(2)自然灾害分为哪两类?各包括什么自然灾害?

(成果展示)

(1)自然环境中发生的造成资源破坏、财产损失、人员伤亡等危害的异常变化叫作自然灾害。

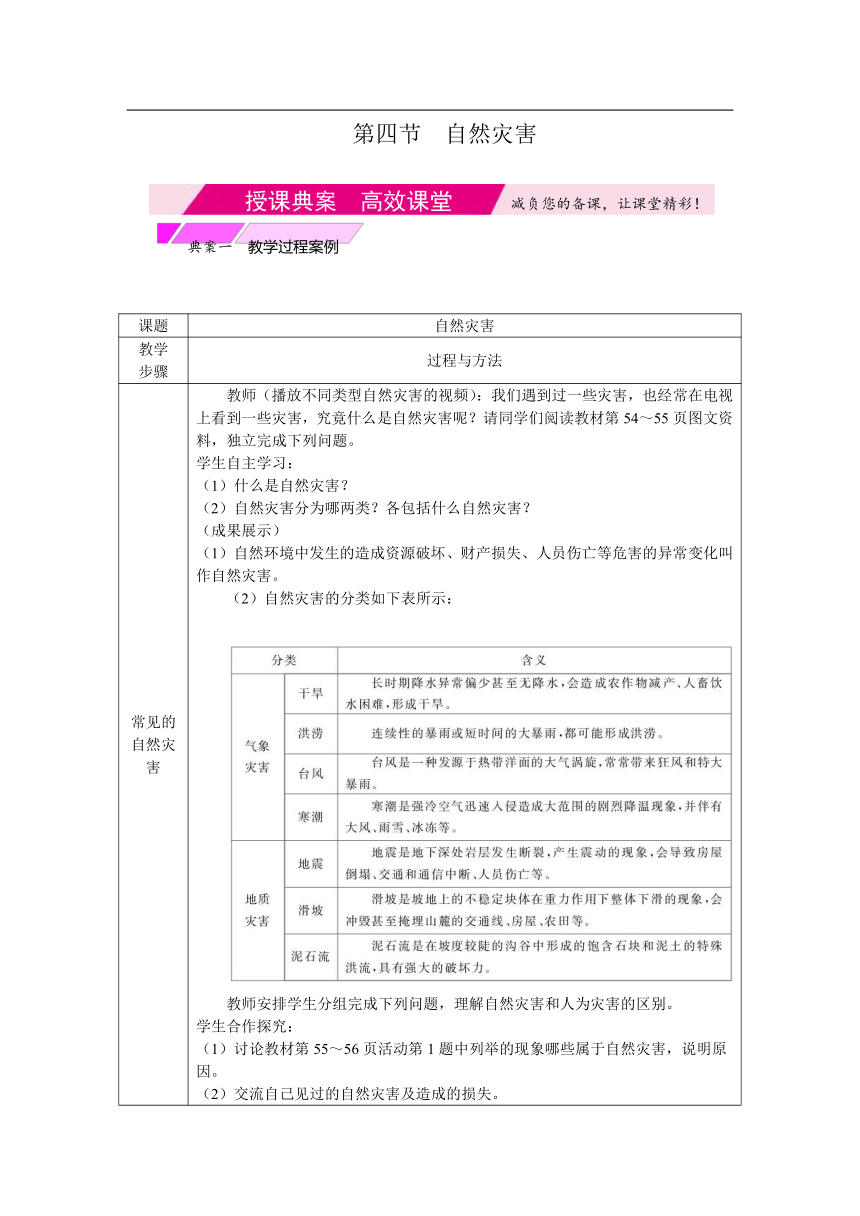

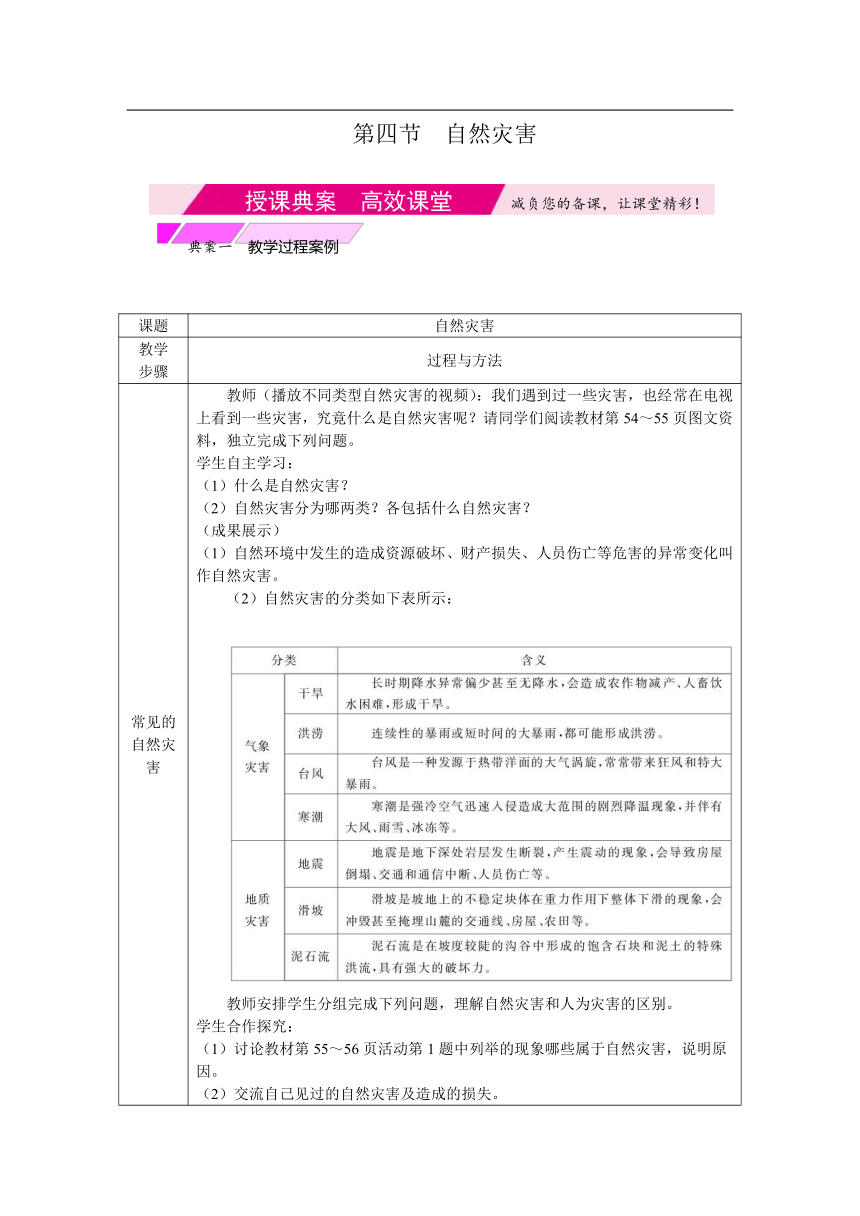

(2)自然灾害的分类如下表所示:

教师安排学生分组完成下列问题,理解自然灾害和人为灾害的区别。

学生合作探究:

(1)讨论教材第55~56页活动第1题中列举的现象哪些属于自然灾害,说明原因。

(2)交流自己见过的自然灾害及造成的损失。

【设计意图】

对自然灾害的理解是本教学环节的难点,因此教师先作点拨,再安排学生结合具体实例讨论,这样可以加深学生对自然灾害的认识。

(成果展示教材第55~56页活动题答案)

(1)A和D所示的事件属于自然灾害,因为造成灾害的冰雹和风都来自于自然环境中,也产生了损失。B和C所示的事件造成损失的原因是人为因素,因此不属于自然灾害。

(2)学生自由发言。

精讲点拨:自然灾害的形成必须具备两个条件:一是要有自然异变作为诱因,二是要有受到损害的人、财产、资源作为承受灾害的客体。也就是说,导致异常变化的因素必须是自然因素,发生的灾害才是自然灾害。

转承

我们已经了解了自然灾害的含义和类型,下面就来讨论我国自然灾害发生的特点。

我国自然灾害频发

教师:我国是一个自然灾害多发的国家,请同学们阅读教材第56~57页文字内容,总结我国自然灾害发生的特点。

学生自主学习:总结我国自然灾害发生的特点。

(成果展示)

我国自然灾害发生有两大特点:一是自然灾害发生最为频繁的国家之一,在同一时间会发生多种自然灾害,在同一地区会发生多种自然灾害,而且不同自然灾害可以连续发生;二是我国是世界上遭受自然灾害最为严重的国家之一。

【设计意图】

本环节主要培养学生的阅读总结能力。

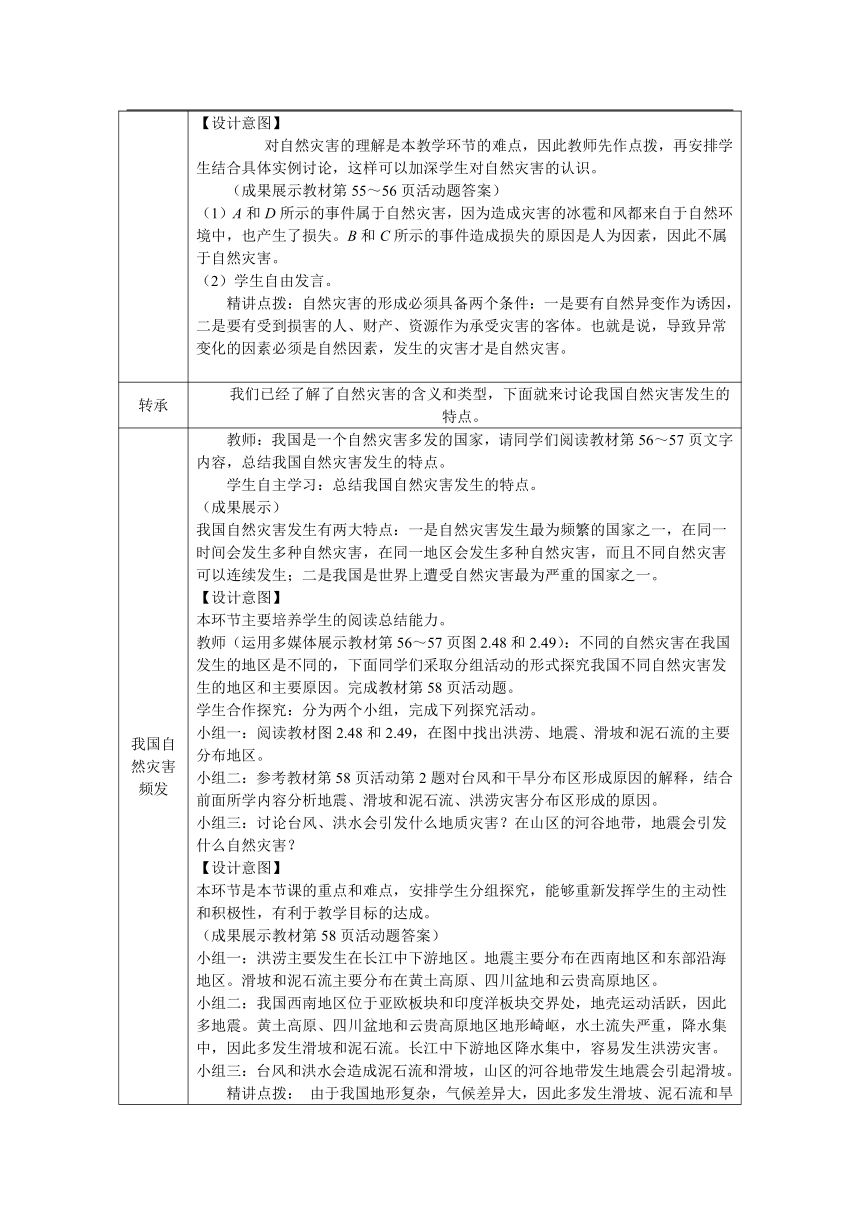

教师(运用多媒体展示教材第56~57页图2.48和2.49):不同的自然灾害在我国发生的地区是不同的,下面同学们采取分组活动的形式探究我国不同自然灾害发生的地区和主要原因。完成教材第58页活动题。

学生合作探究:分为两个小组,完成下列探究活动。

小组一:阅读教材图2.48和2.49,在图中找出洪涝、地震、滑坡和泥石流的主要分布地区。

小组二:参考教材第58页活动第2题对台风和干旱分布区形成原因的解释,结合前面所学内容分析地震、滑坡和泥石流、洪涝灾害分布区形成的原因。

小组三:讨论台风、洪水会引发什么地质灾害?在山区的河谷地带,地震会引发什么自然灾害?

【设计意图】

本环节是本节课的重点和难点,安排学生分组探究,能够重新发挥学生的主动性和积极性,有利于教学目标的达成。

(成果展示教材第58页活动题答案)

小组一:洪涝主要发生在长江中下游地区。地震主要分布在西南地区和东部沿海地区。滑坡和泥石流主要分布在黄土高原、四川盆地和云贵高原地区。

小组二:我国西南地区位于亚欧板块和印度洋板块交界处,地壳运动活跃,因此多地震。黄土高原、四川盆地和云贵高原地区地形崎岖,水土流失严重,降水集中,因此多发生滑坡和泥石流。长江中下游地区降水集中,容易发生洪涝灾害。

小组三:台风和洪水会造成泥石流和滑坡,山区的河谷地带发生地震会引起滑坡。

精讲点拨: 由于我国地形复杂,气候差异大,因此多发生滑坡、泥石流和旱涝灾害,我国东部地区位于太平洋板块和亚欧板块的交界处,西南地区位于亚欧板块和印度洋板块的交界处,因此都是地震多发区。而且自然灾害往往连续发生,一种自然灾害能够引发一种甚至几种其他自然灾害,造成更大的损失。自然灾害的形成主要归结于自然原因,但是有些人为原因也是不可忽视的,如乱砍滥伐造成水土流失,会加剧滑坡和泥石流等地质灾害发生的频率和危害,因此我们要尽量保护生态环境,因地制宜地发展经济。

转承

面临如此严峻的自然灾害形势,我们应该怎么办呢?下面我们一起为减灾防灾献计献策。

防灾减灾

教师:为了应对各种自然灾害,我国政府采取了一系列措施,请同学们阅读教材第58~59页图文资料,总结我国政府为防灾减灾采取的措施。

学生自主学习:总结我国政府为防灾减灾采取的措施。

(成果展示)

(1)运用现代遥感技术及时检测自然灾害的动向。

(2)建立防灾工程。

(3)储备防灾物资。

(4)及时进行救援。

教师(展示发生地震和泥石流时的自救漫画):发生自然灾害时,我们不能只等政府进行救援,要及时自救,因此需要掌握常见的防灾减灾的措施。同学们分组讨论教材第60页活动题漫画中采取措施的可行性,完成活动题。

学生合作探究:

(1)地震发生时应及时撤离到空旷地带,如果来不及撤离就躲在小开间的墙角,头上可以顶枕头等柔软物体,然后及时撤离。

(2)发生泥石流应该向垂直于泥石流流动方向的山坡上跑。

【设计意图】

利用教材活动中提供的材料培养学生分析问题的能力,使其掌握常见的防灾减灾方法。

(成果展示教材第60页活动题答案)

(1)地震时及时撤离到空旷地带,可以防止建筑物倒塌造成人员伤亡,小开间的墙角建筑物相互支撑能够形成一定空间,头顶柔软物体可以减轻砸落的物体造成的伤害。

(2)往垂直于泥石流流动方向的山坡上跑能够避开泥石流,防止被泥石流卷走造成伤害。

精讲点拨:为了防灾减灾,我国政府做了大量的工作,能够最大限度地减轻自然灾害带来的损失,我们自己也要多掌握防灾减灾方法,做到自然灾害发生时首先要自救,然后才是等待救援。

教师

总结

本节课我们主要了解了自然灾害的含义和分类,还知道了我国自然灾害发生的特点以及常见的防灾减灾方法。我们要结合具体实例理解自然灾害和人为灾害的区别,知道常见自然灾害发生的原因和造成的危害,能够在地图中找出我国经常发生自然灾害的地区,结合原来学习的板块构造、地形、气候等知识理解这些地区发生自然灾害的主要原因,还要多搜集关于防灾减灾的措施,增加自己的知识储备,本节难点就是我国自然灾害分布地区的影响因素,同学们可以在课下通过分析一些实例加深理解。

教学反思

本节课资料性较强,通过运用多媒体展示或播放一些资料,能够引起学生的学习兴趣,很多内容学生在前面都学过,理解和接受比较容易,因此教学过程比较顺利,教学目标落实比较理想,只是在教学过程中有个别同学只顾看视频资料,不积极主动思考问题,通过视频分析问题时不能回答,这反映了学生通过资料分析问题的能力不足,以后要加强这方面的练习,可以给学生展示一段视频资料,让学生通过观看资料,结合所学知识分析资料中事件发生的地区和发生原因,目的是锻炼学生分析处理资料的能力。

授课典案 高效课堂 减负您的备课,让课堂精彩!

典案一 教学过程案例

课题

自然灾害

教学

步骤

过程与方法

常见的自然灾害

教师(播放不同类型自然灾害的视频):我们遇到过一些灾害,也经常在电视上看到一些灾害,究竟什么是自然灾害呢?请同学们阅读教材第54~55页图文资料,独立完成下列问题。

学生自主学习:

(1)什么是自然灾害?

(2)自然灾害分为哪两类?各包括什么自然灾害?

(成果展示)

(1)自然环境中发生的造成资源破坏、财产损失、人员伤亡等危害的异常变化叫作自然灾害。

(2)自然灾害的分类如下表所示:

教师安排学生分组完成下列问题,理解自然灾害和人为灾害的区别。

学生合作探究:

(1)讨论教材第55~56页活动第1题中列举的现象哪些属于自然灾害,说明原因。

(2)交流自己见过的自然灾害及造成的损失。

【设计意图】

对自然灾害的理解是本教学环节的难点,因此教师先作点拨,再安排学生结合具体实例讨论,这样可以加深学生对自然灾害的认识。

(成果展示教材第55~56页活动题答案)

(1)A和D所示的事件属于自然灾害,因为造成灾害的冰雹和风都来自于自然环境中,也产生了损失。B和C所示的事件造成损失的原因是人为因素,因此不属于自然灾害。

(2)学生自由发言。

精讲点拨:自然灾害的形成必须具备两个条件:一是要有自然异变作为诱因,二是要有受到损害的人、财产、资源作为承受灾害的客体。也就是说,导致异常变化的因素必须是自然因素,发生的灾害才是自然灾害。

转承

我们已经了解了自然灾害的含义和类型,下面就来讨论我国自然灾害发生的特点。

我国自然灾害频发

教师:我国是一个自然灾害多发的国家,请同学们阅读教材第56~57页文字内容,总结我国自然灾害发生的特点。

学生自主学习:总结我国自然灾害发生的特点。

(成果展示)

我国自然灾害发生有两大特点:一是自然灾害发生最为频繁的国家之一,在同一时间会发生多种自然灾害,在同一地区会发生多种自然灾害,而且不同自然灾害可以连续发生;二是我国是世界上遭受自然灾害最为严重的国家之一。

【设计意图】

本环节主要培养学生的阅读总结能力。

教师(运用多媒体展示教材第56~57页图2.48和2.49):不同的自然灾害在我国发生的地区是不同的,下面同学们采取分组活动的形式探究我国不同自然灾害发生的地区和主要原因。完成教材第58页活动题。

学生合作探究:分为两个小组,完成下列探究活动。

小组一:阅读教材图2.48和2.49,在图中找出洪涝、地震、滑坡和泥石流的主要分布地区。

小组二:参考教材第58页活动第2题对台风和干旱分布区形成原因的解释,结合前面所学内容分析地震、滑坡和泥石流、洪涝灾害分布区形成的原因。

小组三:讨论台风、洪水会引发什么地质灾害?在山区的河谷地带,地震会引发什么自然灾害?

【设计意图】

本环节是本节课的重点和难点,安排学生分组探究,能够重新发挥学生的主动性和积极性,有利于教学目标的达成。

(成果展示教材第58页活动题答案)

小组一:洪涝主要发生在长江中下游地区。地震主要分布在西南地区和东部沿海地区。滑坡和泥石流主要分布在黄土高原、四川盆地和云贵高原地区。

小组二:我国西南地区位于亚欧板块和印度洋板块交界处,地壳运动活跃,因此多地震。黄土高原、四川盆地和云贵高原地区地形崎岖,水土流失严重,降水集中,因此多发生滑坡和泥石流。长江中下游地区降水集中,容易发生洪涝灾害。

小组三:台风和洪水会造成泥石流和滑坡,山区的河谷地带发生地震会引起滑坡。

精讲点拨: 由于我国地形复杂,气候差异大,因此多发生滑坡、泥石流和旱涝灾害,我国东部地区位于太平洋板块和亚欧板块的交界处,西南地区位于亚欧板块和印度洋板块的交界处,因此都是地震多发区。而且自然灾害往往连续发生,一种自然灾害能够引发一种甚至几种其他自然灾害,造成更大的损失。自然灾害的形成主要归结于自然原因,但是有些人为原因也是不可忽视的,如乱砍滥伐造成水土流失,会加剧滑坡和泥石流等地质灾害发生的频率和危害,因此我们要尽量保护生态环境,因地制宜地发展经济。

转承

面临如此严峻的自然灾害形势,我们应该怎么办呢?下面我们一起为减灾防灾献计献策。

防灾减灾

教师:为了应对各种自然灾害,我国政府采取了一系列措施,请同学们阅读教材第58~59页图文资料,总结我国政府为防灾减灾采取的措施。

学生自主学习:总结我国政府为防灾减灾采取的措施。

(成果展示)

(1)运用现代遥感技术及时检测自然灾害的动向。

(2)建立防灾工程。

(3)储备防灾物资。

(4)及时进行救援。

教师(展示发生地震和泥石流时的自救漫画):发生自然灾害时,我们不能只等政府进行救援,要及时自救,因此需要掌握常见的防灾减灾的措施。同学们分组讨论教材第60页活动题漫画中采取措施的可行性,完成活动题。

学生合作探究:

(1)地震发生时应及时撤离到空旷地带,如果来不及撤离就躲在小开间的墙角,头上可以顶枕头等柔软物体,然后及时撤离。

(2)发生泥石流应该向垂直于泥石流流动方向的山坡上跑。

【设计意图】

利用教材活动中提供的材料培养学生分析问题的能力,使其掌握常见的防灾减灾方法。

(成果展示教材第60页活动题答案)

(1)地震时及时撤离到空旷地带,可以防止建筑物倒塌造成人员伤亡,小开间的墙角建筑物相互支撑能够形成一定空间,头顶柔软物体可以减轻砸落的物体造成的伤害。

(2)往垂直于泥石流流动方向的山坡上跑能够避开泥石流,防止被泥石流卷走造成伤害。

精讲点拨:为了防灾减灾,我国政府做了大量的工作,能够最大限度地减轻自然灾害带来的损失,我们自己也要多掌握防灾减灾方法,做到自然灾害发生时首先要自救,然后才是等待救援。

教师

总结

本节课我们主要了解了自然灾害的含义和分类,还知道了我国自然灾害发生的特点以及常见的防灾减灾方法。我们要结合具体实例理解自然灾害和人为灾害的区别,知道常见自然灾害发生的原因和造成的危害,能够在地图中找出我国经常发生自然灾害的地区,结合原来学习的板块构造、地形、气候等知识理解这些地区发生自然灾害的主要原因,还要多搜集关于防灾减灾的措施,增加自己的知识储备,本节难点就是我国自然灾害分布地区的影响因素,同学们可以在课下通过分析一些实例加深理解。

教学反思

本节课资料性较强,通过运用多媒体展示或播放一些资料,能够引起学生的学习兴趣,很多内容学生在前面都学过,理解和接受比较容易,因此教学过程比较顺利,教学目标落实比较理想,只是在教学过程中有个别同学只顾看视频资料,不积极主动思考问题,通过视频分析问题时不能回答,这反映了学生通过资料分析问题的能力不足,以后要加强这方面的练习,可以给学生展示一段视频资料,让学生通过观看资料,结合所学知识分析资料中事件发生的地区和发生原因,目的是锻炼学生分析处理资料的能力。