15诫子书 课件

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

语文部编版 七年级上

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间?

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

学习目标

1、读准字音,熟读成诵。

2、注意词语的积累和文句的翻译与理解。

3、理解文中深刻的人生道理和父对子的殷殷期望。

诸葛亮(181—234),字孔明,琅琊阳都(今山东省沂水县)人,三国时期著名的政治家、军事家。为避汉末之乱,大约于汉献帝兴平二年(195)15岁时随叔父诸葛玄由山东迁居豫章,后辗转至荆州,隐居于南阳隆中,故号卧龙先生。西晋陈寿《三国志》有《诸葛亮传》,并整理其诗文《诸葛亮集》传世。

作者简介

收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点三十九盏明灯,一心只为酬三顾。

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。

诸葛亮在政治、军事上计谋超群,对后代的教育问题也十分重视。诸葛亮病逝五丈原军中的前夕,还写信给诸葛瑾:“瞻今已八岁,聪慧可爱,嫌其早成,恐不为重器耳。”同时写下了流传百世的《诫子书》。他在《诫子书》中告诫儿子,“静以修身,俭以养德”,淡泊明志,宁静致远,学以广才,励精治性,珍惜光阴,务求“接世”。30年后,邓艾率魏军攻蜀,兵至绵竹,诸葛瞻拒不接受邓艾的高官诱降,英勇战死,时年37岁。其子诸葛尚一同战死,时年16岁。

背景简介

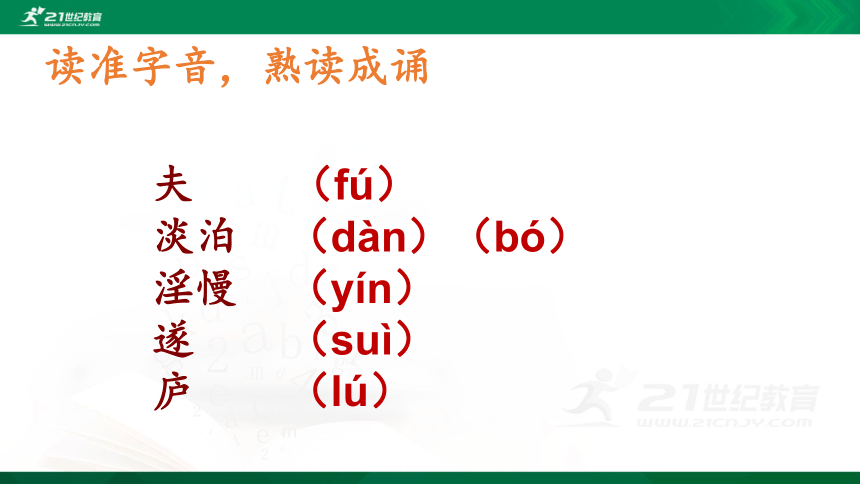

夫

淡泊

淫慢

遂

庐

读准字音,熟读成诵

(fú)

(dàn)(bó)

(yín)

(suì)

(lú)

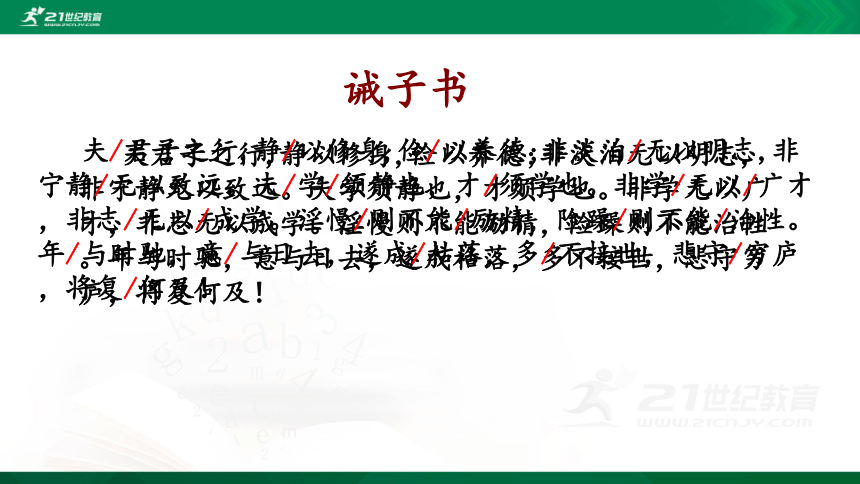

诫子书

夫君子之行,静以修身,俭以养德;非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

夫/君子之行,静/以修身,俭/以养德;非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远。夫/学/须静也,才/须学也。非学/无以/广才,非志/无以/成学。淫慢/则不能/励精,险躁/则不能/治性。年/与时驰,意/与日去,遂成/枯落,多/不接世,悲守/穷庐,将复/何及!

夫 君子之行,静 以修身,俭以养德;

非淡泊无以 明志,非宁静无以致 远。

诫 子 书

告诫,劝勉

书信

fú,句首

发语词

屏除杂念和干扰,宁静专一

用来

君子的行为操守,以宁静来修养身心,以节俭来培养品德。

明确,坚定.

明志:明确志向

到达

远大目标

不能淡泊自守,就无法明确志向,不能宁静专一,就无法达到远大目标。

内心恬淡,

不慕名利

没办法

夫学须静也,才须学也。非学无以广才,

非志无以成学。淫慢 则不能 励精,

险躁 则不能 治性。

增长才干

放纵懈怠

振奋精神

轻薄浮躁

修养性情

学习必须静心专一,而才干来自于学习。不学习就无法增长才干,

不定下志向就无法学有所成。放纵懈怠就无法振作精神,

轻薄浮躁就不能修养性情。

年与时 驰, 意与日 去,

遂 成 枯落,多不接世,悲守穷庐,

将复 何 及!

疾行,指迅速逝去

意志

消失

最终

凋落,衰残。比喻人年老志衰,没有用处。

穷困潦倒之人住的陋室。

又

来得及

年纪随同时光而疾速逝去,意志随岁月而消失,

最终年老志衰,大多对社会没有什么贡献,只能悲哀地坐守着那穷困的屋舍,

又怎么来得及!

夫 君子之行,静 以修身,俭以养德

开篇明确提出修身养德的要求,并指出修身养德的具体途径——“静”“俭”

静:淡泊、宁静,是一种摒除杂念和干扰而安宁专一的精神状态。只有内心宁静,方能自查。“静以修身”强调内心宁静对个人品德修养的重要作用。

俭:节俭、俭朴。“俭以养德”是强调物质生活的低要求对个人品德修炼的关键性作用。“俭以养德”是诸葛亮人生智慧的总结,是严以自律的人生写照。

非淡泊无以 明志,非宁静无以致远。夫学需静也,才需学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

明确“静”与“明志”“成才”的关系。

“非淡泊无以 明志,非宁静无以致远”“淡泊”指不为名利所动,能安贫乐道,守道不移。“宁静”指心情安宁,内心澄净。不受世俗影响、淡泊宁静,才能明确内心真实所想,才会坚定自己的志向,实现自己的远大目标。“淡泊”“宁静”是“明志”的前提。

非淡泊无以 明志,非宁静无以致远。夫学需静也,才需学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

明确“静”与“明志”“成才”的关系。

“夫学需静也,才需学也”才学需要学习,而求学过程是孤独寂寞的,要心无旁骛,潜心专一,才能深入思考,精研学问。

“非学无以广才,非志无以成学”不学习就无法增长才干,没有志向就不会学有所成。诸葛亮将“立志”“学习”“成才”联系在一起,告诫儿子要志存高远,勤学成才。

非淡泊无以 明志,非宁静无以致远。夫学需静也,才需学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

明确“静”与“明志”“成才”的关系。

“淫慢则不能励精,险躁则不能治性。”好高骛远、浅尝辄止、不求甚解的态度都不会有好的学习结果,急于求成、浮躁不专,无益于学习和品格的培养。

年与时驰,意与日 去,遂 成 枯落,多不接世,悲守穷庐,将复及!

最后叮嘱惜时勤学。流年似水,蹉跎事关,必将徒伤悲,

于事无补。

本文的论证思路?

1.一开头:提出“静以修身”这一观点,明确提出修身养德的要求,并指出修身养德的途径“静”和“俭”

2.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”指出“静”的价值,唯有宁静专一,才能明确志向、达成目标。

3.正面论述“静”与“学”“才”“志”的关系,实现“志”的途径是“学”,“学”须“静”

4.反面说不静即“淫慢”和“险躁”的害处,彰显“静”的价值。

5.从反面论述,强调勤学刻苦,不能荒废学业,暗含惜时之意。

问题探究

1.诸葛亮写这封信的用意是什么?

2.文章主要从哪两个方面进行分析论述,文中表明作者观点的句子又是怎样展开论述的?

3. “君子之行……无以致远。”这句话的核心是一个“静”字。“俭以养德”与“静”有何关系?

4.诸葛亮围绕学习告诫儿子,要成才须要具备的条件是什么?这几个条件之间有什么关系?

1.诸葛亮写这封信的用意是什么?

诸葛亮写这封信的用意是告诫儿子要修身养性,

生活节俭,以此来培养自己的品德,并注意珍惜光阴,勉励他刻苦学习。

2.文章主要从哪两个方面进行分析论述,文中表明作者观点的句子又是怎样展开论述的?

文章从修身和治学两个方面进行论述,无论是学习还是做人,作者强调的是一个“静”字:修身须要静,学习须要静。把失败归结为一个“躁”字,把“静”与“躁”进行对比,增强了论述效果。

3. “君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”这句话的核心是一个“静”字。“俭以养德”与“静”有何关系?

因为节俭方可清心寡欲,避免浪费。这就要求人们的内心世界始终保持宁静,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。“俭以养德”是建立在“静”的基础上的美德。

4.诸葛亮围绕学习告诫儿子,要成才须要具备的条件是什么?这几个条件之间有什么关系?

成才必须具备三个基本条件:立志、学习、惜时。诸葛亮主张以俭养德、以静求学、以学广才,这三者是缺一不可的。志是成才的前提和基础,但志向的培养又必须修养道德。

如何理解文中的“静”

1.静是修身养德的基础,人的内心世界始终保持宁静,不会为贪图物质享受而分神劳力。2.静是学习的前提,“静”是指一种摒除杂念和干扰而安宁专一的精神状态。在这种状态中,可以心无旁骛地学习,可以静静的沉思,可以安静地反思自己的作为。要做到“静”,自然需要摒除名利的束缚和干扰,这就是“淡泊”,只有做到“淡泊”和“宁静”才能使志向坚定“ 明志”,最终“致远”。若心不静,陷入“险躁”就不能专心学习,也不能增长才干,更谈不上修心养性了。

“志”与学的关系

文章很重视“志”的作用,一方面要靠淡泊、宁静以“明志”,也就是时时将“志”放在眼前,不断磨砺;一方面强调无“志”则不足以“成学”,意谓没有志向,则学无目标,必然学习庞杂,不能专一。

A、淡泊:苟利国家,不求富贵(《礼记》);不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵(陶渊明);

水能性淡为吾友,竹解心虚即我师(白居易);心闲天地本来宽。(陆游)

B、立志:古之成大事者不惟有超世之材,亦有坚忍不拔之志(苏轼);

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海(李白);安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜;(杜甫)

穷且益坚,不坠青云之志(王勃);

融资贷款https://www.imoney888.com/borrow/index.html

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

语文部编版 七年级上

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间?

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

学习目标

1、读准字音,熟读成诵。

2、注意词语的积累和文句的翻译与理解。

3、理解文中深刻的人生道理和父对子的殷殷期望。

诸葛亮(181—234),字孔明,琅琊阳都(今山东省沂水县)人,三国时期著名的政治家、军事家。为避汉末之乱,大约于汉献帝兴平二年(195)15岁时随叔父诸葛玄由山东迁居豫章,后辗转至荆州,隐居于南阳隆中,故号卧龙先生。西晋陈寿《三国志》有《诸葛亮传》,并整理其诗文《诸葛亮集》传世。

作者简介

收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点三十九盏明灯,一心只为酬三顾。

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。

诸葛亮在政治、军事上计谋超群,对后代的教育问题也十分重视。诸葛亮病逝五丈原军中的前夕,还写信给诸葛瑾:“瞻今已八岁,聪慧可爱,嫌其早成,恐不为重器耳。”同时写下了流传百世的《诫子书》。他在《诫子书》中告诫儿子,“静以修身,俭以养德”,淡泊明志,宁静致远,学以广才,励精治性,珍惜光阴,务求“接世”。30年后,邓艾率魏军攻蜀,兵至绵竹,诸葛瞻拒不接受邓艾的高官诱降,英勇战死,时年37岁。其子诸葛尚一同战死,时年16岁。

背景简介

夫

淡泊

淫慢

遂

庐

读准字音,熟读成诵

(fú)

(dàn)(bó)

(yín)

(suì)

(lú)

诫子书

夫君子之行,静以修身,俭以养德;非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

夫/君子之行,静/以修身,俭/以养德;非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远。夫/学/须静也,才/须学也。非学/无以/广才,非志/无以/成学。淫慢/则不能/励精,险躁/则不能/治性。年/与时驰,意/与日去,遂成/枯落,多/不接世,悲守/穷庐,将复/何及!

夫 君子之行,静 以修身,俭以养德;

非淡泊无以 明志,非宁静无以致 远。

诫 子 书

告诫,劝勉

书信

fú,句首

发语词

屏除杂念和干扰,宁静专一

用来

君子的行为操守,以宁静来修养身心,以节俭来培养品德。

明确,坚定.

明志:明确志向

到达

远大目标

不能淡泊自守,就无法明确志向,不能宁静专一,就无法达到远大目标。

内心恬淡,

不慕名利

没办法

夫学须静也,才须学也。非学无以广才,

非志无以成学。淫慢 则不能 励精,

险躁 则不能 治性。

增长才干

放纵懈怠

振奋精神

轻薄浮躁

修养性情

学习必须静心专一,而才干来自于学习。不学习就无法增长才干,

不定下志向就无法学有所成。放纵懈怠就无法振作精神,

轻薄浮躁就不能修养性情。

年与时 驰, 意与日 去,

遂 成 枯落,多不接世,悲守穷庐,

将复 何 及!

疾行,指迅速逝去

意志

消失

最终

凋落,衰残。比喻人年老志衰,没有用处。

穷困潦倒之人住的陋室。

又

来得及

年纪随同时光而疾速逝去,意志随岁月而消失,

最终年老志衰,大多对社会没有什么贡献,只能悲哀地坐守着那穷困的屋舍,

又怎么来得及!

夫 君子之行,静 以修身,俭以养德

开篇明确提出修身养德的要求,并指出修身养德的具体途径——“静”“俭”

静:淡泊、宁静,是一种摒除杂念和干扰而安宁专一的精神状态。只有内心宁静,方能自查。“静以修身”强调内心宁静对个人品德修养的重要作用。

俭:节俭、俭朴。“俭以养德”是强调物质生活的低要求对个人品德修炼的关键性作用。“俭以养德”是诸葛亮人生智慧的总结,是严以自律的人生写照。

非淡泊无以 明志,非宁静无以致远。夫学需静也,才需学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

明确“静”与“明志”“成才”的关系。

“非淡泊无以 明志,非宁静无以致远”“淡泊”指不为名利所动,能安贫乐道,守道不移。“宁静”指心情安宁,内心澄净。不受世俗影响、淡泊宁静,才能明确内心真实所想,才会坚定自己的志向,实现自己的远大目标。“淡泊”“宁静”是“明志”的前提。

非淡泊无以 明志,非宁静无以致远。夫学需静也,才需学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

明确“静”与“明志”“成才”的关系。

“夫学需静也,才需学也”才学需要学习,而求学过程是孤独寂寞的,要心无旁骛,潜心专一,才能深入思考,精研学问。

“非学无以广才,非志无以成学”不学习就无法增长才干,没有志向就不会学有所成。诸葛亮将“立志”“学习”“成才”联系在一起,告诫儿子要志存高远,勤学成才。

非淡泊无以 明志,非宁静无以致远。夫学需静也,才需学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

明确“静”与“明志”“成才”的关系。

“淫慢则不能励精,险躁则不能治性。”好高骛远、浅尝辄止、不求甚解的态度都不会有好的学习结果,急于求成、浮躁不专,无益于学习和品格的培养。

年与时驰,意与日 去,遂 成 枯落,多不接世,悲守穷庐,将复及!

最后叮嘱惜时勤学。流年似水,蹉跎事关,必将徒伤悲,

于事无补。

本文的论证思路?

1.一开头:提出“静以修身”这一观点,明确提出修身养德的要求,并指出修身养德的途径“静”和“俭”

2.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”指出“静”的价值,唯有宁静专一,才能明确志向、达成目标。

3.正面论述“静”与“学”“才”“志”的关系,实现“志”的途径是“学”,“学”须“静”

4.反面说不静即“淫慢”和“险躁”的害处,彰显“静”的价值。

5.从反面论述,强调勤学刻苦,不能荒废学业,暗含惜时之意。

问题探究

1.诸葛亮写这封信的用意是什么?

2.文章主要从哪两个方面进行分析论述,文中表明作者观点的句子又是怎样展开论述的?

3. “君子之行……无以致远。”这句话的核心是一个“静”字。“俭以养德”与“静”有何关系?

4.诸葛亮围绕学习告诫儿子,要成才须要具备的条件是什么?这几个条件之间有什么关系?

1.诸葛亮写这封信的用意是什么?

诸葛亮写这封信的用意是告诫儿子要修身养性,

生活节俭,以此来培养自己的品德,并注意珍惜光阴,勉励他刻苦学习。

2.文章主要从哪两个方面进行分析论述,文中表明作者观点的句子又是怎样展开论述的?

文章从修身和治学两个方面进行论述,无论是学习还是做人,作者强调的是一个“静”字:修身须要静,学习须要静。把失败归结为一个“躁”字,把“静”与“躁”进行对比,增强了论述效果。

3. “君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”这句话的核心是一个“静”字。“俭以养德”与“静”有何关系?

因为节俭方可清心寡欲,避免浪费。这就要求人们的内心世界始终保持宁静,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。“俭以养德”是建立在“静”的基础上的美德。

4.诸葛亮围绕学习告诫儿子,要成才须要具备的条件是什么?这几个条件之间有什么关系?

成才必须具备三个基本条件:立志、学习、惜时。诸葛亮主张以俭养德、以静求学、以学广才,这三者是缺一不可的。志是成才的前提和基础,但志向的培养又必须修养道德。

如何理解文中的“静”

1.静是修身养德的基础,人的内心世界始终保持宁静,不会为贪图物质享受而分神劳力。2.静是学习的前提,“静”是指一种摒除杂念和干扰而安宁专一的精神状态。在这种状态中,可以心无旁骛地学习,可以静静的沉思,可以安静地反思自己的作为。要做到“静”,自然需要摒除名利的束缚和干扰,这就是“淡泊”,只有做到“淡泊”和“宁静”才能使志向坚定“ 明志”,最终“致远”。若心不静,陷入“险躁”就不能专心学习,也不能增长才干,更谈不上修心养性了。

“志”与学的关系

文章很重视“志”的作用,一方面要靠淡泊、宁静以“明志”,也就是时时将“志”放在眼前,不断磨砺;一方面强调无“志”则不足以“成学”,意谓没有志向,则学无目标,必然学习庞杂,不能专一。

A、淡泊:苟利国家,不求富贵(《礼记》);不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵(陶渊明);

水能性淡为吾友,竹解心虚即我师(白居易);心闲天地本来宽。(陆游)

B、立志:古之成大事者不惟有超世之材,亦有坚忍不拔之志(苏轼);

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海(李白);安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜;(杜甫)

穷且益坚,不坠青云之志(王勃);

融资贷款https://www.imoney888.com/borrow/index.html

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首