六年级下册数学教案-14整理与复习-人教新课标

文档属性

| 名称 | 六年级下册数学教案-14整理与复习-人教新课标 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 13.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-10-11 22:31:23 | ||

图片预览

文档简介

课 题: 整理和复习 第 14 课时 总计第 节

教学目标

1.通过对比例的有关知识进行整理和复习,梳理知识结构,建立知识点之间的联系。

2.培养学生灵活运用知识解决实际问题的能力。

3.使学生体会比例知识与其他知识之间的联系,综合运用多种知识,灵活解决实际问题,促进对知识间关系的理解,提高数学素养。??????????????????

教学重难点

1.理清知识间的联系,使各个知识点形成系统。

2.能判断两个相关联量的关系,并运用知识解决实际问题。

教学过程:

一、谈话导入

我们的校园你熟悉吗?如果让我们绘制学校的平面图,你来当设计师,你会用到哪些数学知识?

根据学生的发言,老师板书有关的知识点。

师:这些知识是我们在本单元里学习的,今天我们一起来整理和复习比例的有关知识。(板书课题:整理和复习)

【设计意图】

让学生在解决问题中去回忆本单元所学的知识,让学生把知识进行系统梳理,形成知识体系。

二、构建体系

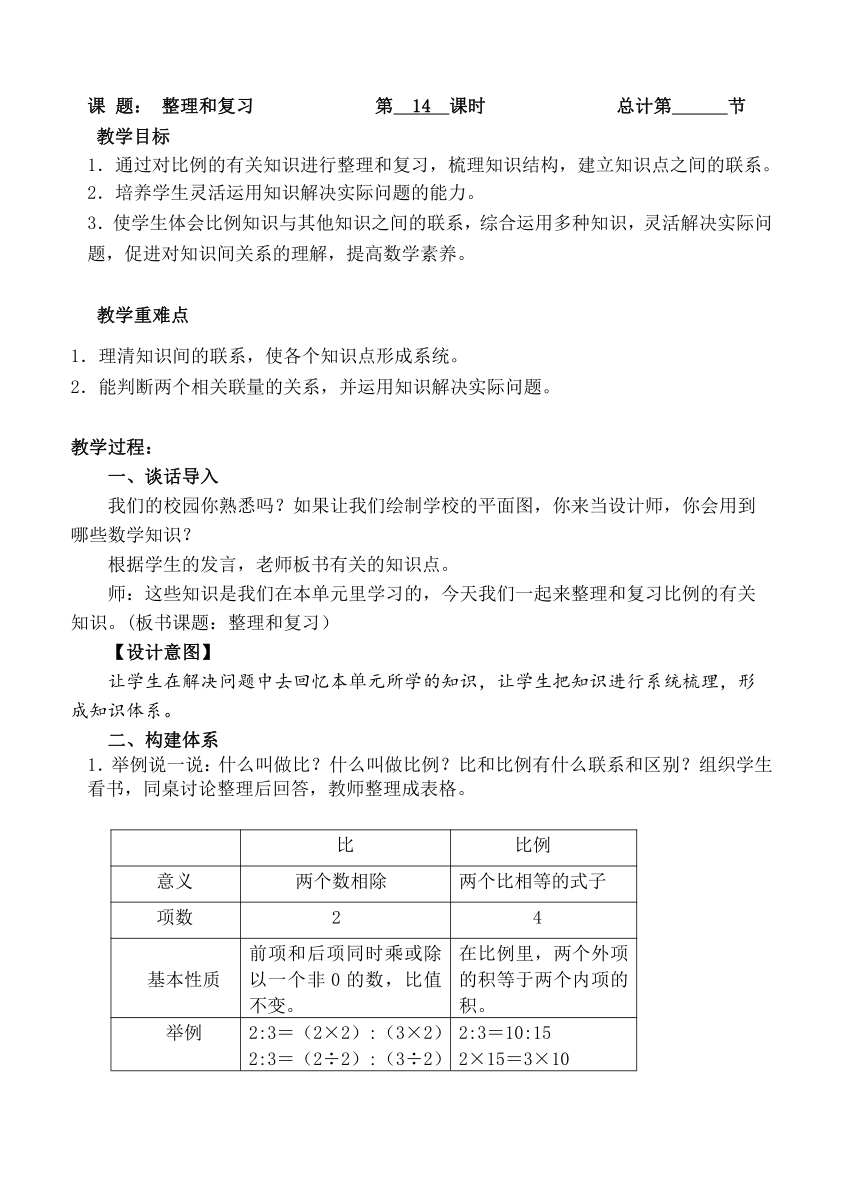

1.举例说一说:什么叫做比?什么叫做比例?比和比例有什么联系和区别?组织学生看书,同桌讨论整理后回答,教师整理成表格。

比

比例

意义

两个数相除

两个比相等的式子

项数

2

4

基本性质

前项和后项同时乘或除以一个非0的数,比值不变。

在比例里,两个外项的积等于两个内项的积。

举例

2:3=(2×2):(3×2)

2:3=(2÷2):(3÷2)

2:3=10:15

2×15=3×10

2.出示下面的问题:

(1)什么叫解比例?

(2)解比例的过程与要求是什么?

完成教材第65页第2题(强调书写与格式)。

0.4:X=1.2:2 12:2.4=3:X

①学生独立练习。

②说一说解比例的步骤,每步运算的根据是什么?

3.出示下面的问题:

(1)什么叫做成正比例的量和正比例的关系?

(2)什么叫成反比例的量和反比例关系?

(3)正比例和反比例有什么区别和联系?

根据学生的回答,教师填写的表格。

正比例

反比例

相同点

1.有两个相关联的量。

2.一个量变化,另一个量也随着变化。

不同点

1.两个量的变化规律相同。

2.两个量中对应的数的比值(商)一定。

1.两个量的变化规律相反。

2.两个量中对应的数的积一定。

关系式

=k(一定)

xy=k(一定)

(4)如何判断两种量是否成正比例或反比例?

小组讨论:概括“一找、二想、三判断”。

一找:哪两种相关联的量;

二想:两种相关联量的变化情况,写出关系式;

三判断:联系关联式,看是比值一定还是积一定,判断成什么比例。

(5)完成课本65页第3题。

4.什么叫做比例尺?如何应用比例尺的知识解决问题?

组织各小组归纳整理并汇报归纳整理的内容。

比例尺 图上距离:实际距离=比例尺

或 =比例尺

数值比例尺和线段比例尺

图形的扩大与缩小:图形的对应边按相同的比例放大或

缩小相同的倍数,图形的大小发生变化,形状不变。

用比例解决问题(根据两个相关联的量的比例关系进行

比例解答或列式解答)

5.如何用正比例关系或反比例关系解决问题?

(1)学生汇报方法。

(2)师小结方法。

找出题中已知的两种相关联的量,看它们是否积或商一定,进行判断是成正比例还是成反比例关系,再列出关系式,并进行解答和检验。

三、巩固练习

1.指导完成练习十二1~4题。

第2题,师引导:当梯形的上底、下底不变时,(上底+下底)÷2就是一个固定值,即面积与高的比不变,因此当梯形的上底和下底不变,梯形的面积和高成正比例。

第4题,师引导:折扣相同,说明现价与原价成正比例。总钱数不变,数量和单价成反比例。

2.350千克的海水中含盐50千克,420吨的海水含盐几吨?(用比例解)

3.一根木料,将它锯成4段,需要1.2小时,如果锯成10段,需要多少小时?(用比例解)

引导学生通过已知条件理解每锯一次所用的时间是不变的,锯4段只用锯3次,类推出锯10段需要锯9次,从而列出正比例关系式。

4.制作一批零件,甲单独完成要8小时,已知甲、乙的工作效率之比是3∶4,那么乙单独做需要多少小时?(用比例解)

引导学生分析甲、乙的工作效率之比与工作时间之比正好相反,也就是4∶3。

四、课堂总结

本节课你的收获是什么?还有哪些困惑?

教后思考:

教学目标

1.通过对比例的有关知识进行整理和复习,梳理知识结构,建立知识点之间的联系。

2.培养学生灵活运用知识解决实际问题的能力。

3.使学生体会比例知识与其他知识之间的联系,综合运用多种知识,灵活解决实际问题,促进对知识间关系的理解,提高数学素养。??????????????????

教学重难点

1.理清知识间的联系,使各个知识点形成系统。

2.能判断两个相关联量的关系,并运用知识解决实际问题。

教学过程:

一、谈话导入

我们的校园你熟悉吗?如果让我们绘制学校的平面图,你来当设计师,你会用到哪些数学知识?

根据学生的发言,老师板书有关的知识点。

师:这些知识是我们在本单元里学习的,今天我们一起来整理和复习比例的有关知识。(板书课题:整理和复习)

【设计意图】

让学生在解决问题中去回忆本单元所学的知识,让学生把知识进行系统梳理,形成知识体系。

二、构建体系

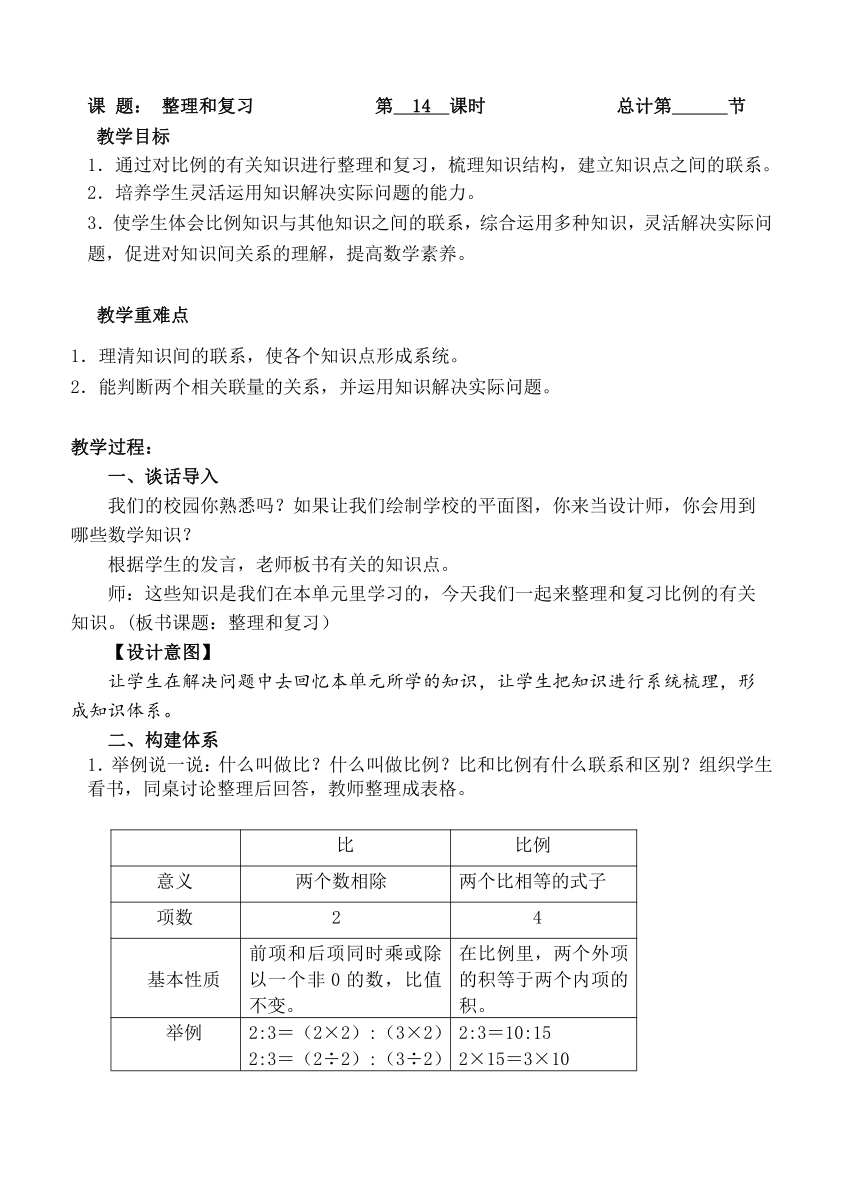

1.举例说一说:什么叫做比?什么叫做比例?比和比例有什么联系和区别?组织学生看书,同桌讨论整理后回答,教师整理成表格。

比

比例

意义

两个数相除

两个比相等的式子

项数

2

4

基本性质

前项和后项同时乘或除以一个非0的数,比值不变。

在比例里,两个外项的积等于两个内项的积。

举例

2:3=(2×2):(3×2)

2:3=(2÷2):(3÷2)

2:3=10:15

2×15=3×10

2.出示下面的问题:

(1)什么叫解比例?

(2)解比例的过程与要求是什么?

完成教材第65页第2题(强调书写与格式)。

0.4:X=1.2:2 12:2.4=3:X

①学生独立练习。

②说一说解比例的步骤,每步运算的根据是什么?

3.出示下面的问题:

(1)什么叫做成正比例的量和正比例的关系?

(2)什么叫成反比例的量和反比例关系?

(3)正比例和反比例有什么区别和联系?

根据学生的回答,教师填写的表格。

正比例

反比例

相同点

1.有两个相关联的量。

2.一个量变化,另一个量也随着变化。

不同点

1.两个量的变化规律相同。

2.两个量中对应的数的比值(商)一定。

1.两个量的变化规律相反。

2.两个量中对应的数的积一定。

关系式

=k(一定)

xy=k(一定)

(4)如何判断两种量是否成正比例或反比例?

小组讨论:概括“一找、二想、三判断”。

一找:哪两种相关联的量;

二想:两种相关联量的变化情况,写出关系式;

三判断:联系关联式,看是比值一定还是积一定,判断成什么比例。

(5)完成课本65页第3题。

4.什么叫做比例尺?如何应用比例尺的知识解决问题?

组织各小组归纳整理并汇报归纳整理的内容。

比例尺 图上距离:实际距离=比例尺

或 =比例尺

数值比例尺和线段比例尺

图形的扩大与缩小:图形的对应边按相同的比例放大或

缩小相同的倍数,图形的大小发生变化,形状不变。

用比例解决问题(根据两个相关联的量的比例关系进行

比例解答或列式解答)

5.如何用正比例关系或反比例关系解决问题?

(1)学生汇报方法。

(2)师小结方法。

找出题中已知的两种相关联的量,看它们是否积或商一定,进行判断是成正比例还是成反比例关系,再列出关系式,并进行解答和检验。

三、巩固练习

1.指导完成练习十二1~4题。

第2题,师引导:当梯形的上底、下底不变时,(上底+下底)÷2就是一个固定值,即面积与高的比不变,因此当梯形的上底和下底不变,梯形的面积和高成正比例。

第4题,师引导:折扣相同,说明现价与原价成正比例。总钱数不变,数量和单价成反比例。

2.350千克的海水中含盐50千克,420吨的海水含盐几吨?(用比例解)

3.一根木料,将它锯成4段,需要1.2小时,如果锯成10段,需要多少小时?(用比例解)

引导学生通过已知条件理解每锯一次所用的时间是不变的,锯4段只用锯3次,类推出锯10段需要锯9次,从而列出正比例关系式。

4.制作一批零件,甲单独完成要8小时,已知甲、乙的工作效率之比是3∶4,那么乙单独做需要多少小时?(用比例解)

引导学生分析甲、乙的工作效率之比与工作时间之比正好相反,也就是4∶3。

四、课堂总结

本节课你的收获是什么?还有哪些困惑?

教后思考: