人教版七年级上册生物第一单元《生物和生物圈》测试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教版七年级上册生物第一单元《生物和生物圈》测试卷(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 105.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-10-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一单元《生物和生物圈》测试卷

一、单选题(共20小题)

1.下列有关“草→兔→鹰”这条食物链的分析中,正确的是( )

A. 只有草是生产者

B. 只有鹰是消费者

C. 只有兔是消费者

D. 这些生物都是消费者

2.蝉在夏天正午鸣叫得最厉害,而温度降低到24℃以下时,就停止鸣叫.这一现象说明对蝉的生活习性有影响的环境因素是( )

A. 阳光

B. 水

C. 温度

D. 空气

3.小王同学带了一盆仙人掌到学校,放在什么地方最有利于仙人掌生长?( )

A. 讲台上

B. 阳台上

C. 桌肚里

D. 教室墙角

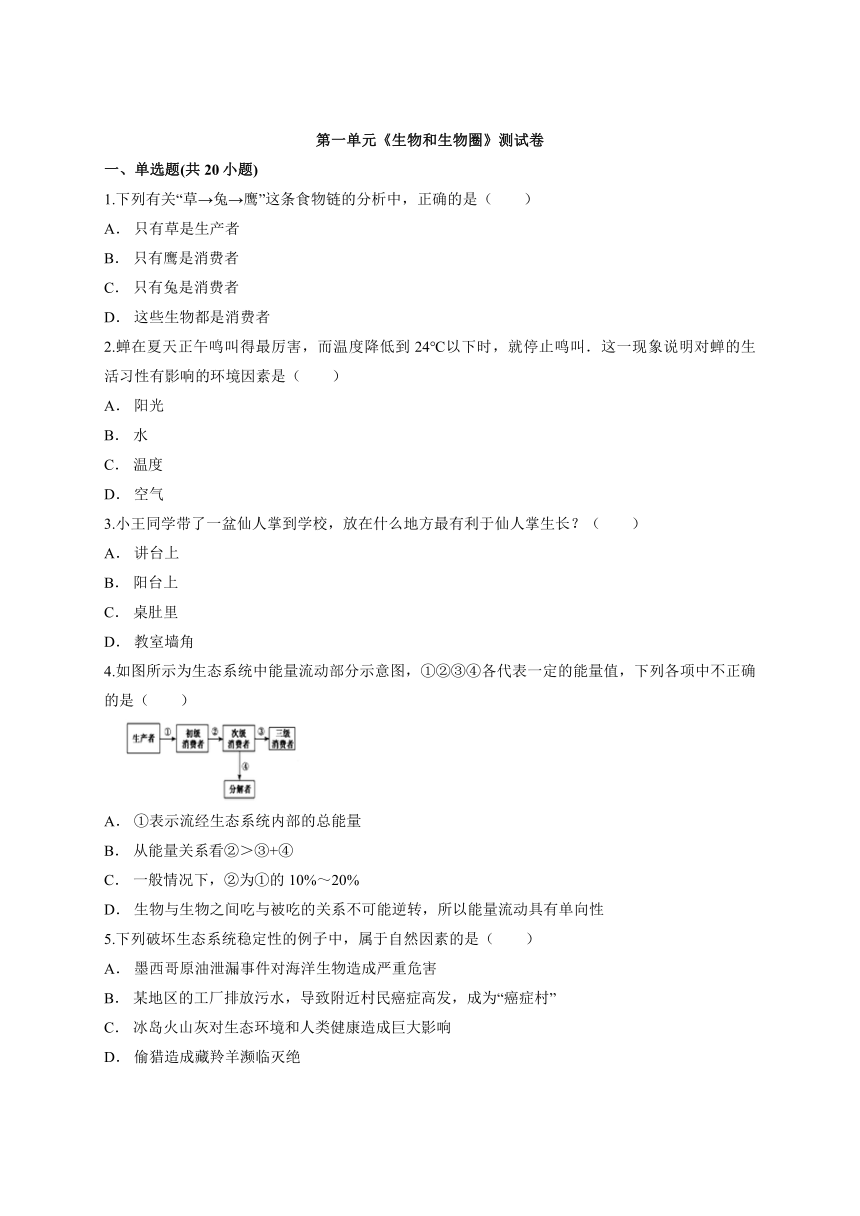

4.如图所示为生态系统中能量流动部分示意图,①②③④各代表一定的能量值,下列各项中不正确的是( )

/

A. ①表示流经生态系统内部的总能量

B. 从能量关系看②>③+④

C. 一般情况下,②为①的10%~20%

D. 生物与生物之间吃与被吃的关系不可能逆转,所以能量流动具有单向性

5.下列破坏生态系统稳定性的例子中,属于自然因素的是( )

A. 墨西哥原油泄漏事件对海洋生物造成严重危害

B. 某地区的工厂排放污水,导致附近村民癌症高发,成为“癌症村”

C. 冰岛火山灰对生态环境和人类健康造成巨大影响

D. 偷猎造成藏羚羊濒临灭绝

6.下列叙述中,属于生物的共同特征的是( )

A. 都是由细胞构成的

B. 都具有呼吸系统

C. 都能进行光合作用

D. 都能生长和繁殖

7.下列各项中,能完整表示一条食物链的是( )

A. 螳螂捕蝉,黄雀在后

B. 兔子吃草,狐吃兔子

C. 大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米

D. 老鹰吃蛇,蛇吃老鼠

8.生物既能适应环境,也能影响环境.下列能反映生物影响环境的是( )

A. 风声鹤唳,草木皆兵

B. 千里之堤,毁于蚁穴

C. 螳螂捕蝉,黄雀在后

D. 一朝被蛇咬,十年怕井绳

9.下列不能称作一个生态系统的是( )

A. 一片农田

B. 一座高山

C. 一个城市

D. 一群鸟

10.在下列生态系统中,调节能力最强的是( )

A. 草原生态系统

B. 热带雨林生态系统

C. 海洋生态系统

D. 湿地生态系统

11.下列是生物对环境影响的实例是( )

①蚯蚓在土壤中活动,改良土壤疏松 ②沙漠栽种植物可以防风固沙 ③在沙漠生长的植物根系发达 ④毒蛇的颜色鲜艳 ⑤枫树在秋天落叶.

A. ①②

B. ④⑤

C. ①③

D. ②④

12.黄河华滩万亩葵花园位于东营市垦利城北部,占地一万余亩,盛开的向日葵婀娜多姿,千姿百态,随风摇曳,每天都会朝向太阳放出最灿烂的笑容,“葵花朵朵向太阳”所表现出的生物特征是( )

A. 生物能排出身体内产生的废物

B. 生物的生活需要营养

C. 生物能对外界刺激作出反应

D. 生物能进行呼吸

13.原鸡是家鸡的祖先,家鸡和原鸡有许多相似的特征,但家鸡的产蛋量高.人们能把原鸡驯化成产蛋高的家鸡,是因为生物有( )

A. 生殖和发育的特征

B. 生长的特征

C. 遗传和变异的特征

D. 进化的特征

14.下列不属于生物对环境影响的一项是( )

A. 蚁穴溃堤

B. 森林净化空气

C. 朝蝇暮蚊

D. 蚊蝇传播疾病

15.生物既能适应环境,也能影响环境.下列能反映生物影响环境的是( )

A. 种瓜得瓜,种豆得豆

B. 螳螂捕蝉,黄雀在后

C. 千里之堤,溃于蚁穴

D. 不入虎穴,焉得虎子

16.许多文学家通过诗句对生物界存在的现象进行了生动的描述.下列描述的情境中,属于生物影响环境的是( )

A. 忽如一夜春风来,千树万树梨花开

B. 千里之堤,毁于蚁穴

C. 春风又绿江南岸,明月何时照我还

D. 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀

17.小明在“调查周边环境中生物”的实践课中,在公园里发现了一些生物,他将鲫鱼、金鱼、鸭子、小虾分成一类,将松树、柏树、山药、月季花分为另一类,请问他的分类标准是( )

A. 按照生物形态结构特点进行分类

B. 按照生物的用途进行分类

C. 按照生物生活环境进行分类

D. 按照生物的数量进行分类

18.生物既能适应环境,也能影响环境.下列能反映生物适应环境的是( )

A. 种瓜得瓜 种豆得豆

B. 螳螂捕蝉 黄雀在后

C. 千里之堤 溃于蚁穴

D. 鹰击长空 鱼翔浅底

19.下列各项中,能看做一个生态系统的是( )

A. 一片森林中的所有树木

B. 一条小河中的所有植物和动物

C. 一个池塘中所有的生物及其中的无机环境

D. 一个草地上的阳光、土壤、空气等无机环境

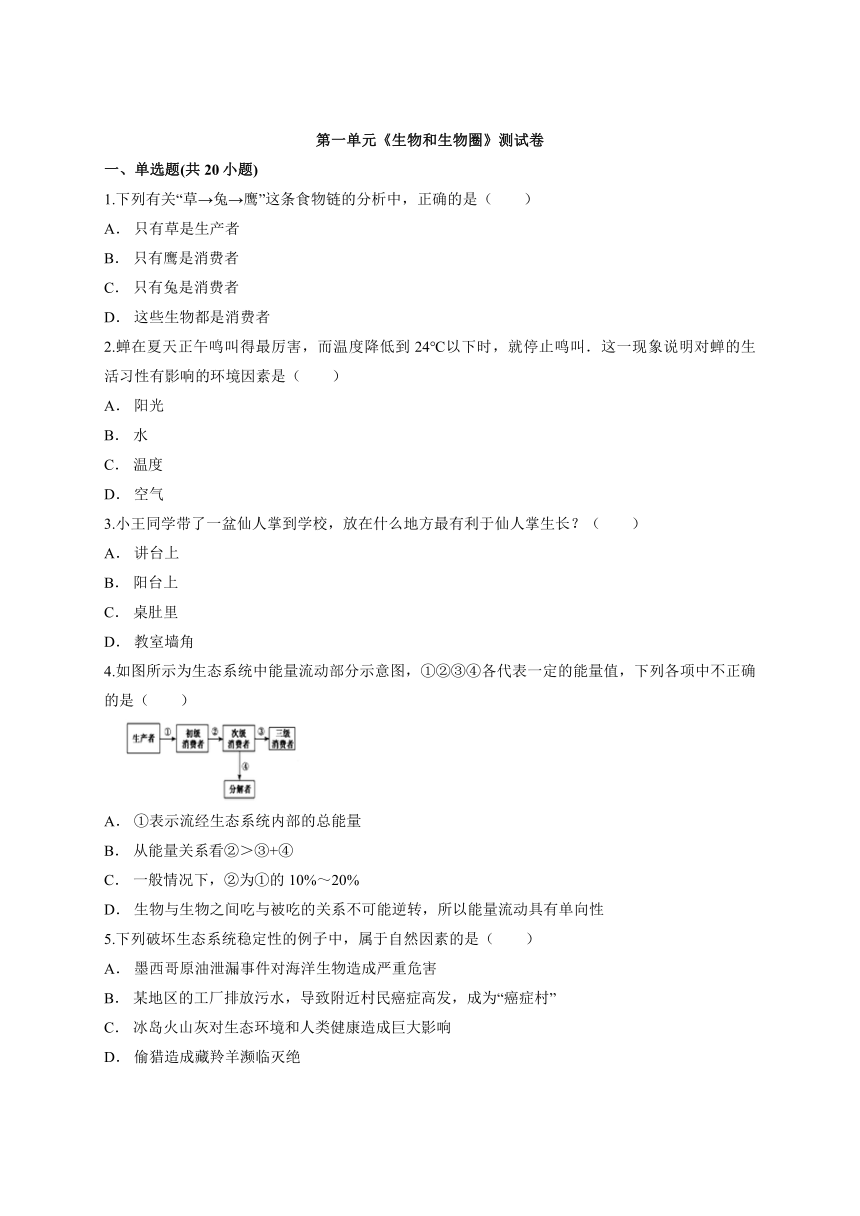

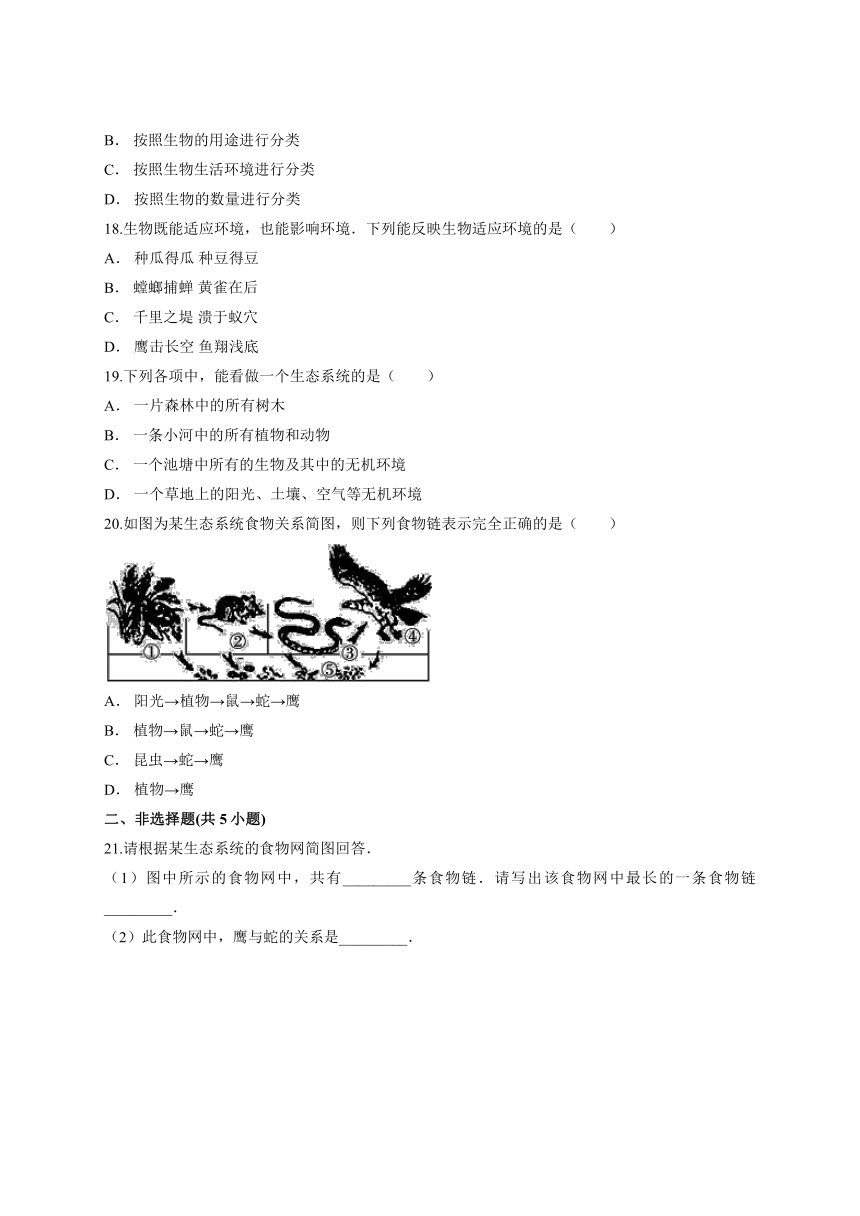

20.如图为某生态系统食物关系简图,则下列食物链表示完全正确的是( )

/

A. 阳光→植物→鼠→蛇→鹰

B. 植物→鼠→蛇→鹰

C. 昆虫→蛇→鹰

D. 植物→鹰

二、非选择题(共5小题)

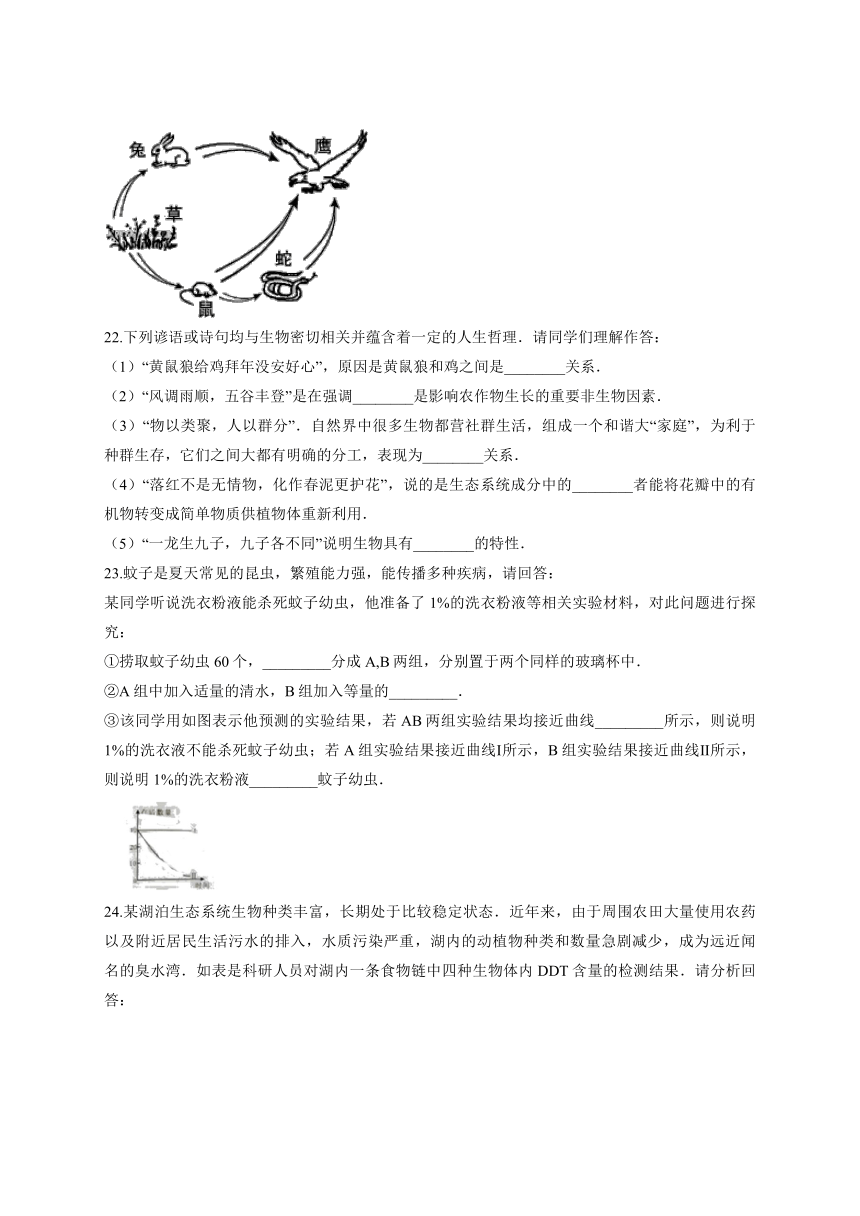

21.请根据某生态系统的食物网简图回答.

(1)图中所示的食物网中,共有_________条食物链.请写出该食物网中最长的一条食物链 _________.

(2)此食物网中,鹰与蛇的关系是_________.

/

22.下列谚语或诗句均与生物密切相关并蕴含着一定的人生哲理.请同学们理解作答:

(1)“黄鼠狼给鸡拜年没安好心”,原因是黄鼠狼和鸡之间是________关系.

(2)“风调雨顺,五谷丰登”是在强调________是影响农作物生长的重要非生物因素.

(3)“物以类聚,人以群分”.自然界中很多生物都营社群生活,组成一个和谐大“家庭”,为利于种群生存,它们之间大都有明确的分工,表现为________关系.

(4)“落红不是无情物,化作春泥更护花”,说的是生态系统成分中的________者能将花瓣中的有机物转变成简单物质供植物体重新利用.

(5)“一龙生九子,九子各不同”说明生物具有________的特性.

23.蚊子是夏天常见的昆虫,繁殖能力强,能传播多种疾病,请回答:

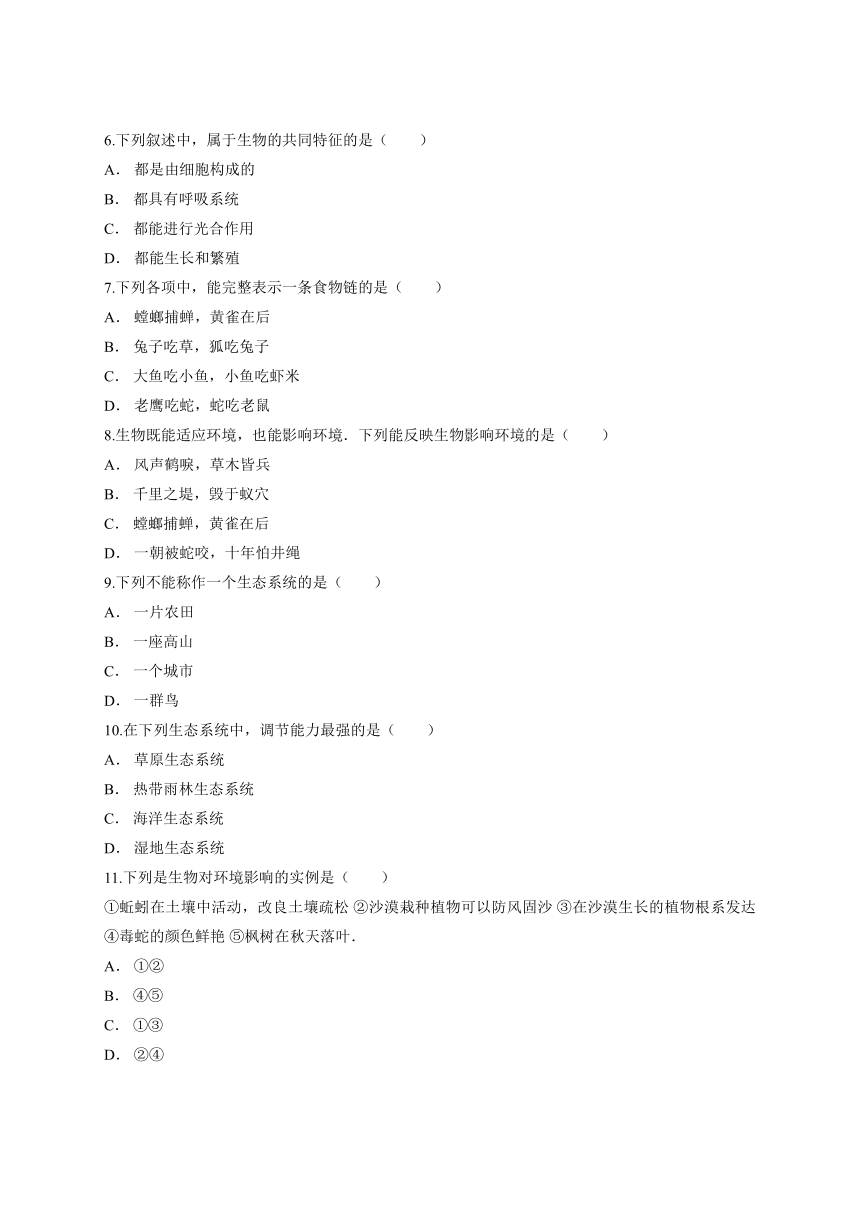

某同学听说洗衣粉液能杀死蚊子幼虫,他准备了1%的洗衣粉液等相关实验材料,对此问题进行探究:

①捞取蚊子幼虫60个,_________分成A,B两组,分别置于两个同样的玻璃杯中.

②A组中加入适量的清水,B组加入等量的_________.

③该同学用如图表示他预测的实验结果,若AB两组实验结果均接近曲线_________所示,则说明1%的洗衣液不能杀死蚊子幼虫;若A组实验结果接近曲线Ⅰ所示,B组实验结果接近曲线Ⅱ所示,则说明1%的洗衣粉液_________蚊子幼虫.

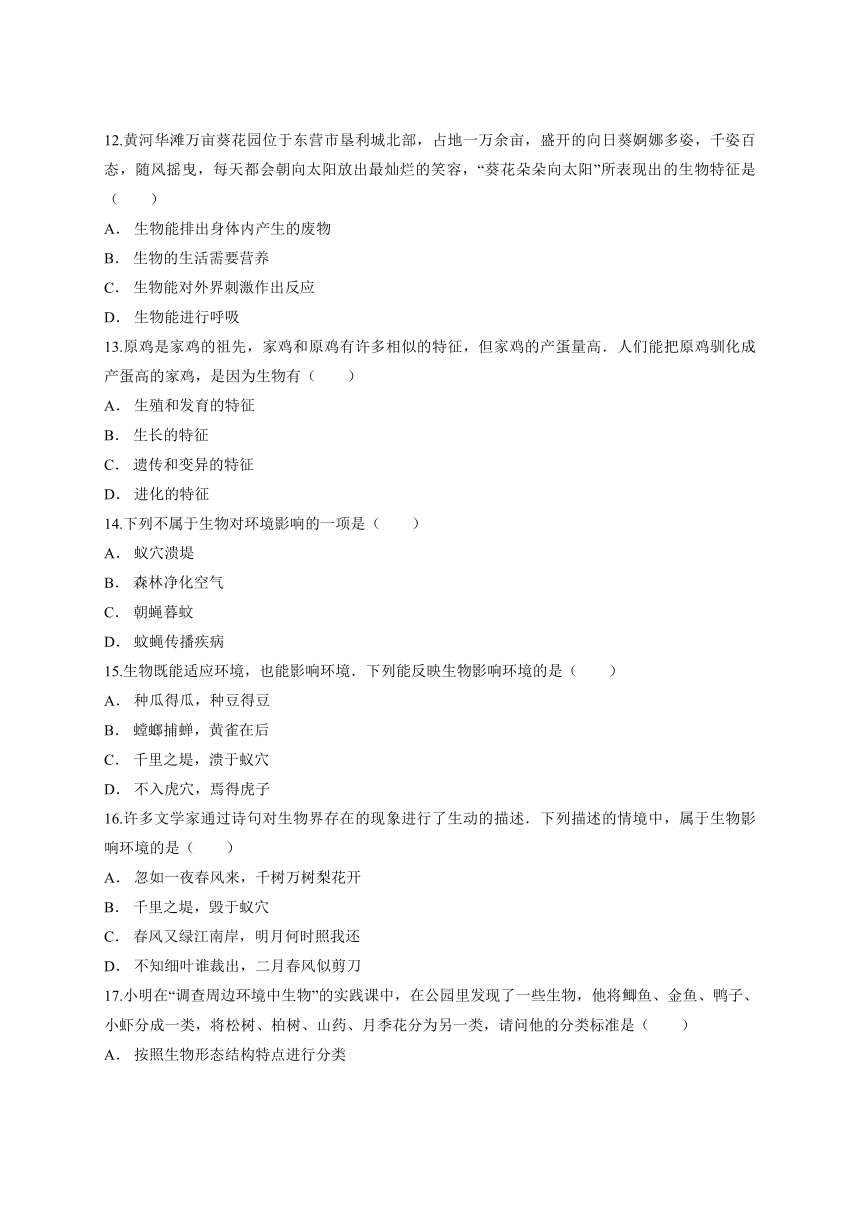

/

24.某湖泊生态系统生物种类丰富,长期处于比较稳定状态.近年来,由于周围农田大量使用农药以及附近居民生活污水的排入,水质污染严重,湖内的动植物种类和数量急剧减少,成为远近闻名的臭水湾.如表是科研人员对湖内一条食物链中四种生物体内DDT含量的检测结果.请分析回答:

/

(1)写出A,B,C,D四种生物之间的食物联系_________.该食物链中,若次级消费者要获得100千焦能量,最少需消耗第一营养级的能量为_________.

(2)除表中生物外,该生态系统至少还应有_________等成分.

(3)人工建造的鱼塘生态系统稳定性往往比天然的湖泊生态系统弱,这是因为鱼塘生态系统_________.

(4)污染使湖泊中动植物种类和数量急剧减少,这说明生态系统的_________是有一定限度的,因此,威胁该生态系统生物多样性的主要原因是_________.

(5)如果该湖泊中生活着少量扬子鳄,面对恶劣的生存环境,请给出相应的保护措施以保证扬子鳄的生存与繁衍:_________.

25.阅读下面材料,回答问题.

2014年2月10日,湖南省第十二届人民代表大会第三次会议在长沙召开.湖南省人民政府省长杜家毫作《政府工作报告》.《报告》提出:全力推进湘江保护与治理等重点生态环保工作,以水更清为重点,抓紧实施省政府“一号重点工程”第一个“三年行动计划”;以山更绿为重点,强力推进山体修复、尾矿库治理和“矿山复绿”行动,启动重金属污染严重耕地的修复利用和作物结构调整试点工作;以天更蓝为重点,加大雾霾防治的工作力度、投资力度和政策力度,加强汽车尾气治理,推广新能源交通工具.

(1)湘江中所有的动植物构成一个生态系统,这种说法是否正确?________.

(2)汞、镉、铅、砷等重金属能通过________积累,最终危害人类.

(3)绿色植物的________作用能吸收利用空气中的二氧化碳,净化空气.

(4)湘江中的中华鲟属于鱼类.下列动物中,与它亲缘关系最近的是________.

A.章鱼 B.鲫鱼 C.娃娃鱼 D.鳄鱼

(5)“雾霾”天气对人体的健康有危害,当“雾霾”袭来时你对人们有何建议?(一条合理建议即可)________.

答案解析

1.【答案】A

【解析】在生态系统中,生产者和消费者之间及消费者与消费者之间,由于吃与被吃的营养关系而形成食物链.

A、在“草→兔→鹰”这条食物链中,草能进行光合作用制造有机物属于生产者,此项说法正确.

B、消费者不仅有鹰,还有兔,此项说法错误;

C、兔和鹰都是消费者,此项说法错误;

D、草能进行光合作用制造有机物,属于生产者,不是消费者,此项说法错误.

2.【答案】C

【解析】环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素.非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等.夏天正午温度较高蝉鸣叫得最厉害,而温度降低到24℃以下时,就停止鸣叫.这一现象说明对蝉的生活习性有影响的环境因素主要是温度.

3.【答案】B

【解析】生物对环境的适应是普遍存在的.现在生存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为.

沙漠干旱缺水,仙人掌为了适应沙漠生活茎肉质化,可以保存较多的水分,叶变态成刺以降低蒸腾作用减少水分的散失,因此仙人掌可以适应沙漠干旱少雨的生活环境.同时仙人掌较喜阳光充足的环境,因此把仙人掌放在阳台上最有利于仙人掌生长,故选项B正确.

4.【答案】A

【解析】在生态系统中,能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级递减,每一个营养级能量的传递效率约为10~20%.因此生态系统的能量流动是单向不循环的;因此,能量是生态系统的动力,是一切生命活动的基础,在生态系统中能量开始于太阳辐射能的固定,结束于生物体的完全分解,能量流动的过程称为能流,在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能.流经生态系统的总能量是绿色植物所固定的太阳能可见A符合题意.

5.【答案】C

【解析】破坏生态环境的因素有自然因素和人为因素.自然因素如:水灾、旱灾、地震、台风、山崩、海啸等.人为因素:主要是指人类在生产、生活活动中对自然资源不合理的开发、利用,对生态系统稳定性造成的破坏,此外,引种不合理也会导致生态系统失去原有的稳定性.人为因素是造成生态平衡失调的主要原因.

A、B、D都属于人为因素破坏生态系统稳定性的例子,A、B、D不符合题意;

C、冰岛火山灰对生态环境和人类健康造成巨大影响,属于自然因素破坏生态系统稳定性的例子,C符合题意.

6.【答案】D

【解析】A、病毒是由蛋白质外壳和遗传物质(核酸)组成,是没有细胞结构的生物.A错误;

B、植物没有呼吸系统,B错误;

C、动物不能进行光合作用;C错误;

D、生物都能生长和繁殖,D正确.

7.【答案】B

【解析】在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫做食物链。食物链的起始环节是生产者。A选项螳螂捕蝉,黄雀在后不能完整地表示一条食物链, C选项大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米也不能完整地表示一条食物链,因为其中缺少生产者。D选项老鹰捕食蛇,蛇捕食老鼠,其中也缺少生产者。而B选项狐吃兔子,兔子吃草能够完整地表示一条食物链:草→兔子→狐。故选B。

8.【答案】B

【解析】A、风声鹤唳、草木皆兵,形容人在惊慌时疑神疑鬼,体现了环境对生物的影响;

B、千里之堤,毁于蚁穴.是白蚁在大堤内挖洞影响了大堤的牢固性,体现了生物对环境的影响.

C、螳螂捕蝉,黄雀在后,螳螂吃蝉、黄雀吃螳螂,体现了生物之间的捕食关系;

D、一朝被蛇咬,十年怕井绳,属于一种复杂反射.

9.【答案】D

【解析】生态系统是在一定的空间范围内,生物与环境形成的一个统一整体.由生物部分和非生物部分组成.生物部分包括生产者(植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).非生物部分包括阳光、空气、水等.

ABC、一块农田、一座高山、一个城市,即包括了环境,又包括了此环境中所有的生物,因此都属于生态系统;

D、一群鸟,只有部分动物,没有生产者、分解者等其它生物,也没有环境部分,因此不属于生态系统.

10.【答案】B

【解析】生态系统的结构和功能能够保持相对的稳定状态,是因为它本身具有一定的调节能力.生态系统的调节能力有大有小,这主要取决于它自身的结构特点.一般来说,生态系统中生物的种类越多,营养结构越复杂,自动调节能力就越大.反之,生态系统中的生物种类越少,营养结构越简单,自动调节能力就越小.在所有的生态系统中,森林生态系统中动植物种类繁多,营养结构复杂,自我调节能力就最强,能够长期处在比较稳定的状态,热带雨林是森林生态系统的典型代表,常年高温多雨,动植物资源丰富,具有极强的调节能力.

11.【答案】A

【解析】①蚯蚓在土壤中活动,改良土壤疏松和②沙漠栽种植物可以防风固沙是生物对环境的影响;而③在沙漠生长的植物根系发达、④毒蛇的颜色鲜艳、⑤枫树在秋天落叶是生物对环境的适应.

12.【答案】C

【解析】“葵花朵朵向太阳”所表现出的是生物(葵花)能对外界的刺激(太阳)做出反应(向太阳),属于应激性.

13.【答案】C

【解析】原鸡是鸡形目,雉科原鸡属的1种,又名茶花鸡,为家鸡的始祖,现产于中国的云南、广西壮族自治区及海南省,东南亚、印度、马来半岛及印度尼西亚的苏门答腊岛等也有分布.

原鸡体型近似家鸡,头具肉冠,喉侧有一对肉垂,是本属独具的特征,和家鸡有很多相似的特征,为生物的遗传现象,因为不断的筛选产蛋高的原鸡,有的原鸡变异成产蛋高的鸡,则被人类选中,继续培养,它的高产蛋基因就会遗传给下一代.就这样,有了现在的高产蛋鸡,所以出现了产蛋高和产蛋低的差异,为变异.

14.【答案】C

【解析】A、蚁穴溃堤,主要意思是蚂蚁这种生物影响堤岸,是生物对环境的影响.A正确.

B、森林净化空气,是森林中的植物对环境的影响,B正确.

C、朝蝇暮蚊,与阳光有关,苍蝇是白昼活动频繁的昆虫,具有明显的趋光;蚊子怕光但又不喜欢光线太暗,最喜欢在弱光下吸血.是光对生物的影响.C错误.

D、蚊子、苍蝇等影响环境,传播疾病.体现的是生物对环境的影响,D正确.

15.【答案】C

【解析】生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存.生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等.

A、种瓜得瓜,种豆得豆,体现了亲子代之间的相似性,属于遗传现象.故不符合题意;

B、螳螂捕蝉,黄雀在后,螳螂吃蝉、黄雀吃螳螂,体现了生物之间的捕食关系.故不符合题意;

C、千里之堤,溃于蚁穴.是白蚁在大堤内挖洞影响了大堤的牢固性,体现了生物对环境的影响,故符合题意;

D、不入虎穴,焉得虎子,每种生物生活在一定的环境中,体现了生物对环境的适应.故不符合题意.

16.【答案】B

【解析】生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存.生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等.

选项A、C、D忽如一夜春风来,千树万树梨花开;春风又绿江南岸,明月何时照我还;不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀,都是环境中非生物因素对生物的影响;选项B蚂蚁在大堤内挖洞,影响大堤的牢固性,洪水来临时容易溃堤,因此千里之堤,毁于蚁穴,是生物蚂蚁对环境大堤的影响.

17.【答案】A

【解析】生物学家根据生物之间的相似程度,即根据形态结构,把生物划分为植物、动物和其他生物;按照生物的生活环境是水生还是陆生,可以将生物划分为:水生生物和陆生生物;按照生物在生活生产中的用途,可以分为实验生物、经济生物、野生生物、观赏生物.

小明在“调查周边环境中生物”的实践课中,在公园里发现了一些生物,他将鲫鱼、金鱼、鸭子、小虾分成一类,将松树、柏树、山药、月季花分为另一类,他的分类标准是按照形态结构分为了动物和植物.

18.【答案】D

【解析】A、种瓜得瓜,种豆得豆,体现了亲子代之间的相似性,属于遗传现象;

B、螳螂捕蝉,黄雀在后,螳螂吃蝉,黄雀吃螳螂,体现了生物之间的捕食关系;

C、千里之堤,毁于蚁穴.是白蚁在大堤内挖洞影响了大堤的牢固性,体现了生物对环境的影响;

D、鹰是主要生活在空中的鸟类,前肢特化为翼,适于飞翔;鱼是生活在水中的动物,用鳃呼吸,用鳍游泳,鳍宽大适于划水,适于在食物丰富的浅水生活.因此“鹰击长空,鱼翔浅底”,是生物对各自环境的适应.

19.【答案】C

【解析】在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统.它包括生物部分和非生物部分.只有生物不叫生态系统,只有环境也不叫生态系统.据此可以解答本题.

A、一片森林中的所有树木,只包括了生物部分的植物,没有其它生物,也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统,不符合题意.

B、一条小河中的所有植物和动物,只包括了生物部分的植物和动物,没有微生物,也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统,不符合题意.

C、一个池塘中所有的生物及其中的无机环境,包括了池塘所在的环境,也包括了环境中的所有生物,符合生态系统的概念,符合题意.

D、一个草地上的阳光、土壤、空气等无机环境,只有环境部分,没有生物部分,不能构成一个完整的生态系统,不符合题意.

20.【答案】B

【解析】A、阳光是非生物部分,既不属于生产者也不属于消费者,食物链的概念未包括非生物部分,A错误.

B、该食物链正确的表示了生产者植物、鼠、蛇、鹰它们四者的关系,B正确.

C、食物链的起点是植物,而昆虫属于动物,没有生产者,C错误.

D、鹰属于食肉动物,不能直接捕食植物,D错误.

21.【答案】(1)3;草→鼠→蛇→鹰 (2)捕食和竞争

【解析】(1)在生态系统中,生产者与消费者之间的关系,主要是吃与被吃的关系,这样就形成了食物链;一个生态系统中往往有很多条食物链,这些食物链相互关联,就形成了食物网;该食物网中有3条食物链:草→兔→鹰; 草→鼠→鹰;草→鼠→蛇→鹰.最长的一条食物链是草→鼠→蛇→鹰.

(2)由上图生态系统中可知,鹰捕捉蛇为食属于捕食关系,鹰吃蛇是为了获取食物维持自己生存的需要.蛇和鹰之间相互争夺共同的食物鼠,又属于竞争关系.

22.【答案】(1)捕食;

(2)水分;

(3)合作;

(4)分解;

(5)变异.

【解析】(1)黄鼠狼吃鸡是为了获取食物来生存,黄鼠狼和鸡之间是捕食关系.

(2)环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素.非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等.生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体.“风调雨顺,五谷丰登”是在强调水分是影响农作物生长的一个重要非生物因素.

(3)社群行为是群体内形成了一定的组织,成员间有明确分工的动物群集行为,有的高等动物还形成等级,“物以类聚,人以群分”反映了生物之间通过分工合作而有利于生存.

(4)细菌和真菌将植物的残枝落叶,动物遗体、粪便中的有机物分解成无机物,供植物重新利用.被称为生态系统中的分解者.“落红不是无情物,化作春泥更护花”,说的是生态系统成分中的分解者能将花瓣中的有机物转变成简单的无机物供植物体重新利用.

(5)“一龙生九子,九子各不同”说明了子代个体之间在性状上存在着差异,这是生物的变异现象.

23.【答案】①平均;②1%的洗衣粉液;③I;能杀死

【解析】某同学听说洗衣粉液能杀死蚊子幼虫,他准备了1%的洗衣粉液等相关实验材料,对此问题进行探究:

①捞取蚊子幼虫60个,平均分成A、B两组,分别置于两个同样的玻璃杯中.

②A组中加入适量的清水,B组加入等量的1%的洗衣粉液.

③该同学用如图表示他预测的实验结果,若AB两组实验结果均接近曲线I所示,则说明1%的洗衣液不能杀死蚊子幼虫;若A组实验结果接近曲线Ⅰ所示,B组实验结果接近曲线Ⅱ所示,则说明1%的洗衣粉液能杀死蚊子幼虫.

24.【答案】(1)A→C→B→D;2500千焦 (2)分解者和非生物成分

(3)生物种类少,营养结构简单 (4)自我调节能力;环境的污染 (5)不向河中乱扔垃圾,加强水域污染防护

【解析】(1)由于生物富集现象,一些有害物质通过食物链其浓度随消费者级别的升高而逐步增加,所以有害物质的浓度总是在最高级别的消费者体内积累最多.食物链是:A→C→B→D,而有毒物质通过食物链不断积累,若次级消费者要获得100千焦能量,最少需消耗第一营养级的能量为100千焦÷20%÷20%=2500千焦;

(2)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,其中生物部分又分为生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌);表中有生产者和消费者,该生态系统至少还应有分解者和非生物成分;

(3)人工建造的鱼塘生态系统稳定性往往比天然的湖泊生态系统弱,这是因为鱼塘生态系统生物种类较少,营养结构简单;

(4)在生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持相对稳定的状态,这种现象就叫生态平衡.生态平衡是一种动态的、相对的平衡,不是生物数量的恒定不变,如动物有迁入、有迁出,有死亡、有出生,各种生物的数量是变化的,又是相对稳定的,总会因系统中某一部分先发生改变,引起不平衡,然后依靠生态系统的自我调节能力使其又进入新的平衡状态.正是这种从平衡到不平衡到又建立新的平衡的反复过程,推动了生态系统整体和各组成部分的发展与进化.生态系统的自动调节能力是有限的;威胁该生态系统生物多样性的主要原因是环境的污染;

(5)如果该湖泊中生活着少量扬子鳄,面对恶劣的生存环境,请给出相应的保护措施以保证扬子鳄的生存与繁衍:不向河中乱扔垃圾,加强水域污染防护等.

25.【答案】(1)错误

(2)食物链和食物网不断

(3)光合作用

(4)B

(5)尽量少出门,外出戴口罩

【解析】(1)生态系统就是在一定的地域内,生物与环境构成的统一的整体,湘江中所有的动植物,只是部分生物,没有分解者和环境非生物部分,不能构成一个完整的生态系统.所以错误;

(2)生物富集作用是指生态系统中一些有害物质(如汞、银、镉等),通过食物链和食物网在生物体内不断积累的过程.因为这些有害物质化学性质稳定,在生物体内难以分解、无法排出,所以随着营养级的升高而不断积累,危害最大的是这一食物链的最高级消费者;

(3)绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程,叫做光合作用,绿色植物通过光合作用不断消耗大气中的二氧化碳,释放氧气(超过了自身对氧的需要),维持了生物圈中二氧化碳和氧气的相对平衡;

(4)章鱼身体柔软、有外套膜属于软体动物,鲫鱼生活在水中,鱼体表覆盖有鳞,用鳃呼吸,用鳍游泳.属于鱼类,娃娃鱼属于两栖类,鳄鱼属于爬行类;

(5)“雾霾”天气对人体健康造成很大的危害,形成“雾霾”的主要原因是PM2.5,所以避免该天气对人体的危害的主要措施就是减少PM2.5的吸入,可尽量少出门,外出戴口罩等方法.(其他合理答案也可)

一、单选题(共20小题)

1.下列有关“草→兔→鹰”这条食物链的分析中,正确的是( )

A. 只有草是生产者

B. 只有鹰是消费者

C. 只有兔是消费者

D. 这些生物都是消费者

2.蝉在夏天正午鸣叫得最厉害,而温度降低到24℃以下时,就停止鸣叫.这一现象说明对蝉的生活习性有影响的环境因素是( )

A. 阳光

B. 水

C. 温度

D. 空气

3.小王同学带了一盆仙人掌到学校,放在什么地方最有利于仙人掌生长?( )

A. 讲台上

B. 阳台上

C. 桌肚里

D. 教室墙角

4.如图所示为生态系统中能量流动部分示意图,①②③④各代表一定的能量值,下列各项中不正确的是( )

/

A. ①表示流经生态系统内部的总能量

B. 从能量关系看②>③+④

C. 一般情况下,②为①的10%~20%

D. 生物与生物之间吃与被吃的关系不可能逆转,所以能量流动具有单向性

5.下列破坏生态系统稳定性的例子中,属于自然因素的是( )

A. 墨西哥原油泄漏事件对海洋生物造成严重危害

B. 某地区的工厂排放污水,导致附近村民癌症高发,成为“癌症村”

C. 冰岛火山灰对生态环境和人类健康造成巨大影响

D. 偷猎造成藏羚羊濒临灭绝

6.下列叙述中,属于生物的共同特征的是( )

A. 都是由细胞构成的

B. 都具有呼吸系统

C. 都能进行光合作用

D. 都能生长和繁殖

7.下列各项中,能完整表示一条食物链的是( )

A. 螳螂捕蝉,黄雀在后

B. 兔子吃草,狐吃兔子

C. 大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米

D. 老鹰吃蛇,蛇吃老鼠

8.生物既能适应环境,也能影响环境.下列能反映生物影响环境的是( )

A. 风声鹤唳,草木皆兵

B. 千里之堤,毁于蚁穴

C. 螳螂捕蝉,黄雀在后

D. 一朝被蛇咬,十年怕井绳

9.下列不能称作一个生态系统的是( )

A. 一片农田

B. 一座高山

C. 一个城市

D. 一群鸟

10.在下列生态系统中,调节能力最强的是( )

A. 草原生态系统

B. 热带雨林生态系统

C. 海洋生态系统

D. 湿地生态系统

11.下列是生物对环境影响的实例是( )

①蚯蚓在土壤中活动,改良土壤疏松 ②沙漠栽种植物可以防风固沙 ③在沙漠生长的植物根系发达 ④毒蛇的颜色鲜艳 ⑤枫树在秋天落叶.

A. ①②

B. ④⑤

C. ①③

D. ②④

12.黄河华滩万亩葵花园位于东营市垦利城北部,占地一万余亩,盛开的向日葵婀娜多姿,千姿百态,随风摇曳,每天都会朝向太阳放出最灿烂的笑容,“葵花朵朵向太阳”所表现出的生物特征是( )

A. 生物能排出身体内产生的废物

B. 生物的生活需要营养

C. 生物能对外界刺激作出反应

D. 生物能进行呼吸

13.原鸡是家鸡的祖先,家鸡和原鸡有许多相似的特征,但家鸡的产蛋量高.人们能把原鸡驯化成产蛋高的家鸡,是因为生物有( )

A. 生殖和发育的特征

B. 生长的特征

C. 遗传和变异的特征

D. 进化的特征

14.下列不属于生物对环境影响的一项是( )

A. 蚁穴溃堤

B. 森林净化空气

C. 朝蝇暮蚊

D. 蚊蝇传播疾病

15.生物既能适应环境,也能影响环境.下列能反映生物影响环境的是( )

A. 种瓜得瓜,种豆得豆

B. 螳螂捕蝉,黄雀在后

C. 千里之堤,溃于蚁穴

D. 不入虎穴,焉得虎子

16.许多文学家通过诗句对生物界存在的现象进行了生动的描述.下列描述的情境中,属于生物影响环境的是( )

A. 忽如一夜春风来,千树万树梨花开

B. 千里之堤,毁于蚁穴

C. 春风又绿江南岸,明月何时照我还

D. 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀

17.小明在“调查周边环境中生物”的实践课中,在公园里发现了一些生物,他将鲫鱼、金鱼、鸭子、小虾分成一类,将松树、柏树、山药、月季花分为另一类,请问他的分类标准是( )

A. 按照生物形态结构特点进行分类

B. 按照生物的用途进行分类

C. 按照生物生活环境进行分类

D. 按照生物的数量进行分类

18.生物既能适应环境,也能影响环境.下列能反映生物适应环境的是( )

A. 种瓜得瓜 种豆得豆

B. 螳螂捕蝉 黄雀在后

C. 千里之堤 溃于蚁穴

D. 鹰击长空 鱼翔浅底

19.下列各项中,能看做一个生态系统的是( )

A. 一片森林中的所有树木

B. 一条小河中的所有植物和动物

C. 一个池塘中所有的生物及其中的无机环境

D. 一个草地上的阳光、土壤、空气等无机环境

20.如图为某生态系统食物关系简图,则下列食物链表示完全正确的是( )

/

A. 阳光→植物→鼠→蛇→鹰

B. 植物→鼠→蛇→鹰

C. 昆虫→蛇→鹰

D. 植物→鹰

二、非选择题(共5小题)

21.请根据某生态系统的食物网简图回答.

(1)图中所示的食物网中,共有_________条食物链.请写出该食物网中最长的一条食物链 _________.

(2)此食物网中,鹰与蛇的关系是_________.

/

22.下列谚语或诗句均与生物密切相关并蕴含着一定的人生哲理.请同学们理解作答:

(1)“黄鼠狼给鸡拜年没安好心”,原因是黄鼠狼和鸡之间是________关系.

(2)“风调雨顺,五谷丰登”是在强调________是影响农作物生长的重要非生物因素.

(3)“物以类聚,人以群分”.自然界中很多生物都营社群生活,组成一个和谐大“家庭”,为利于种群生存,它们之间大都有明确的分工,表现为________关系.

(4)“落红不是无情物,化作春泥更护花”,说的是生态系统成分中的________者能将花瓣中的有机物转变成简单物质供植物体重新利用.

(5)“一龙生九子,九子各不同”说明生物具有________的特性.

23.蚊子是夏天常见的昆虫,繁殖能力强,能传播多种疾病,请回答:

某同学听说洗衣粉液能杀死蚊子幼虫,他准备了1%的洗衣粉液等相关实验材料,对此问题进行探究:

①捞取蚊子幼虫60个,_________分成A,B两组,分别置于两个同样的玻璃杯中.

②A组中加入适量的清水,B组加入等量的_________.

③该同学用如图表示他预测的实验结果,若AB两组实验结果均接近曲线_________所示,则说明1%的洗衣液不能杀死蚊子幼虫;若A组实验结果接近曲线Ⅰ所示,B组实验结果接近曲线Ⅱ所示,则说明1%的洗衣粉液_________蚊子幼虫.

/

24.某湖泊生态系统生物种类丰富,长期处于比较稳定状态.近年来,由于周围农田大量使用农药以及附近居民生活污水的排入,水质污染严重,湖内的动植物种类和数量急剧减少,成为远近闻名的臭水湾.如表是科研人员对湖内一条食物链中四种生物体内DDT含量的检测结果.请分析回答:

/

(1)写出A,B,C,D四种生物之间的食物联系_________.该食物链中,若次级消费者要获得100千焦能量,最少需消耗第一营养级的能量为_________.

(2)除表中生物外,该生态系统至少还应有_________等成分.

(3)人工建造的鱼塘生态系统稳定性往往比天然的湖泊生态系统弱,这是因为鱼塘生态系统_________.

(4)污染使湖泊中动植物种类和数量急剧减少,这说明生态系统的_________是有一定限度的,因此,威胁该生态系统生物多样性的主要原因是_________.

(5)如果该湖泊中生活着少量扬子鳄,面对恶劣的生存环境,请给出相应的保护措施以保证扬子鳄的生存与繁衍:_________.

25.阅读下面材料,回答问题.

2014年2月10日,湖南省第十二届人民代表大会第三次会议在长沙召开.湖南省人民政府省长杜家毫作《政府工作报告》.《报告》提出:全力推进湘江保护与治理等重点生态环保工作,以水更清为重点,抓紧实施省政府“一号重点工程”第一个“三年行动计划”;以山更绿为重点,强力推进山体修复、尾矿库治理和“矿山复绿”行动,启动重金属污染严重耕地的修复利用和作物结构调整试点工作;以天更蓝为重点,加大雾霾防治的工作力度、投资力度和政策力度,加强汽车尾气治理,推广新能源交通工具.

(1)湘江中所有的动植物构成一个生态系统,这种说法是否正确?________.

(2)汞、镉、铅、砷等重金属能通过________积累,最终危害人类.

(3)绿色植物的________作用能吸收利用空气中的二氧化碳,净化空气.

(4)湘江中的中华鲟属于鱼类.下列动物中,与它亲缘关系最近的是________.

A.章鱼 B.鲫鱼 C.娃娃鱼 D.鳄鱼

(5)“雾霾”天气对人体的健康有危害,当“雾霾”袭来时你对人们有何建议?(一条合理建议即可)________.

答案解析

1.【答案】A

【解析】在生态系统中,生产者和消费者之间及消费者与消费者之间,由于吃与被吃的营养关系而形成食物链.

A、在“草→兔→鹰”这条食物链中,草能进行光合作用制造有机物属于生产者,此项说法正确.

B、消费者不仅有鹰,还有兔,此项说法错误;

C、兔和鹰都是消费者,此项说法错误;

D、草能进行光合作用制造有机物,属于生产者,不是消费者,此项说法错误.

2.【答案】C

【解析】环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素.非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等.夏天正午温度较高蝉鸣叫得最厉害,而温度降低到24℃以下时,就停止鸣叫.这一现象说明对蝉的生活习性有影响的环境因素主要是温度.

3.【答案】B

【解析】生物对环境的适应是普遍存在的.现在生存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为.

沙漠干旱缺水,仙人掌为了适应沙漠生活茎肉质化,可以保存较多的水分,叶变态成刺以降低蒸腾作用减少水分的散失,因此仙人掌可以适应沙漠干旱少雨的生活环境.同时仙人掌较喜阳光充足的环境,因此把仙人掌放在阳台上最有利于仙人掌生长,故选项B正确.

4.【答案】A

【解析】在生态系统中,能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级递减,每一个营养级能量的传递效率约为10~20%.因此生态系统的能量流动是单向不循环的;因此,能量是生态系统的动力,是一切生命活动的基础,在生态系统中能量开始于太阳辐射能的固定,结束于生物体的完全分解,能量流动的过程称为能流,在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能.流经生态系统的总能量是绿色植物所固定的太阳能可见A符合题意.

5.【答案】C

【解析】破坏生态环境的因素有自然因素和人为因素.自然因素如:水灾、旱灾、地震、台风、山崩、海啸等.人为因素:主要是指人类在生产、生活活动中对自然资源不合理的开发、利用,对生态系统稳定性造成的破坏,此外,引种不合理也会导致生态系统失去原有的稳定性.人为因素是造成生态平衡失调的主要原因.

A、B、D都属于人为因素破坏生态系统稳定性的例子,A、B、D不符合题意;

C、冰岛火山灰对生态环境和人类健康造成巨大影响,属于自然因素破坏生态系统稳定性的例子,C符合题意.

6.【答案】D

【解析】A、病毒是由蛋白质外壳和遗传物质(核酸)组成,是没有细胞结构的生物.A错误;

B、植物没有呼吸系统,B错误;

C、动物不能进行光合作用;C错误;

D、生物都能生长和繁殖,D正确.

7.【答案】B

【解析】在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫做食物链。食物链的起始环节是生产者。A选项螳螂捕蝉,黄雀在后不能完整地表示一条食物链, C选项大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米也不能完整地表示一条食物链,因为其中缺少生产者。D选项老鹰捕食蛇,蛇捕食老鼠,其中也缺少生产者。而B选项狐吃兔子,兔子吃草能够完整地表示一条食物链:草→兔子→狐。故选B。

8.【答案】B

【解析】A、风声鹤唳、草木皆兵,形容人在惊慌时疑神疑鬼,体现了环境对生物的影响;

B、千里之堤,毁于蚁穴.是白蚁在大堤内挖洞影响了大堤的牢固性,体现了生物对环境的影响.

C、螳螂捕蝉,黄雀在后,螳螂吃蝉、黄雀吃螳螂,体现了生物之间的捕食关系;

D、一朝被蛇咬,十年怕井绳,属于一种复杂反射.

9.【答案】D

【解析】生态系统是在一定的空间范围内,生物与环境形成的一个统一整体.由生物部分和非生物部分组成.生物部分包括生产者(植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).非生物部分包括阳光、空气、水等.

ABC、一块农田、一座高山、一个城市,即包括了环境,又包括了此环境中所有的生物,因此都属于生态系统;

D、一群鸟,只有部分动物,没有生产者、分解者等其它生物,也没有环境部分,因此不属于生态系统.

10.【答案】B

【解析】生态系统的结构和功能能够保持相对的稳定状态,是因为它本身具有一定的调节能力.生态系统的调节能力有大有小,这主要取决于它自身的结构特点.一般来说,生态系统中生物的种类越多,营养结构越复杂,自动调节能力就越大.反之,生态系统中的生物种类越少,营养结构越简单,自动调节能力就越小.在所有的生态系统中,森林生态系统中动植物种类繁多,营养结构复杂,自我调节能力就最强,能够长期处在比较稳定的状态,热带雨林是森林生态系统的典型代表,常年高温多雨,动植物资源丰富,具有极强的调节能力.

11.【答案】A

【解析】①蚯蚓在土壤中活动,改良土壤疏松和②沙漠栽种植物可以防风固沙是生物对环境的影响;而③在沙漠生长的植物根系发达、④毒蛇的颜色鲜艳、⑤枫树在秋天落叶是生物对环境的适应.

12.【答案】C

【解析】“葵花朵朵向太阳”所表现出的是生物(葵花)能对外界的刺激(太阳)做出反应(向太阳),属于应激性.

13.【答案】C

【解析】原鸡是鸡形目,雉科原鸡属的1种,又名茶花鸡,为家鸡的始祖,现产于中国的云南、广西壮族自治区及海南省,东南亚、印度、马来半岛及印度尼西亚的苏门答腊岛等也有分布.

原鸡体型近似家鸡,头具肉冠,喉侧有一对肉垂,是本属独具的特征,和家鸡有很多相似的特征,为生物的遗传现象,因为不断的筛选产蛋高的原鸡,有的原鸡变异成产蛋高的鸡,则被人类选中,继续培养,它的高产蛋基因就会遗传给下一代.就这样,有了现在的高产蛋鸡,所以出现了产蛋高和产蛋低的差异,为变异.

14.【答案】C

【解析】A、蚁穴溃堤,主要意思是蚂蚁这种生物影响堤岸,是生物对环境的影响.A正确.

B、森林净化空气,是森林中的植物对环境的影响,B正确.

C、朝蝇暮蚊,与阳光有关,苍蝇是白昼活动频繁的昆虫,具有明显的趋光;蚊子怕光但又不喜欢光线太暗,最喜欢在弱光下吸血.是光对生物的影响.C错误.

D、蚊子、苍蝇等影响环境,传播疾病.体现的是生物对环境的影响,D正确.

15.【答案】C

【解析】生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存.生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等.

A、种瓜得瓜,种豆得豆,体现了亲子代之间的相似性,属于遗传现象.故不符合题意;

B、螳螂捕蝉,黄雀在后,螳螂吃蝉、黄雀吃螳螂,体现了生物之间的捕食关系.故不符合题意;

C、千里之堤,溃于蚁穴.是白蚁在大堤内挖洞影响了大堤的牢固性,体现了生物对环境的影响,故符合题意;

D、不入虎穴,焉得虎子,每种生物生活在一定的环境中,体现了生物对环境的适应.故不符合题意.

16.【答案】B

【解析】生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存.生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等.

选项A、C、D忽如一夜春风来,千树万树梨花开;春风又绿江南岸,明月何时照我还;不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀,都是环境中非生物因素对生物的影响;选项B蚂蚁在大堤内挖洞,影响大堤的牢固性,洪水来临时容易溃堤,因此千里之堤,毁于蚁穴,是生物蚂蚁对环境大堤的影响.

17.【答案】A

【解析】生物学家根据生物之间的相似程度,即根据形态结构,把生物划分为植物、动物和其他生物;按照生物的生活环境是水生还是陆生,可以将生物划分为:水生生物和陆生生物;按照生物在生活生产中的用途,可以分为实验生物、经济生物、野生生物、观赏生物.

小明在“调查周边环境中生物”的实践课中,在公园里发现了一些生物,他将鲫鱼、金鱼、鸭子、小虾分成一类,将松树、柏树、山药、月季花分为另一类,他的分类标准是按照形态结构分为了动物和植物.

18.【答案】D

【解析】A、种瓜得瓜,种豆得豆,体现了亲子代之间的相似性,属于遗传现象;

B、螳螂捕蝉,黄雀在后,螳螂吃蝉,黄雀吃螳螂,体现了生物之间的捕食关系;

C、千里之堤,毁于蚁穴.是白蚁在大堤内挖洞影响了大堤的牢固性,体现了生物对环境的影响;

D、鹰是主要生活在空中的鸟类,前肢特化为翼,适于飞翔;鱼是生活在水中的动物,用鳃呼吸,用鳍游泳,鳍宽大适于划水,适于在食物丰富的浅水生活.因此“鹰击长空,鱼翔浅底”,是生物对各自环境的适应.

19.【答案】C

【解析】在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统.它包括生物部分和非生物部分.只有生物不叫生态系统,只有环境也不叫生态系统.据此可以解答本题.

A、一片森林中的所有树木,只包括了生物部分的植物,没有其它生物,也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统,不符合题意.

B、一条小河中的所有植物和动物,只包括了生物部分的植物和动物,没有微生物,也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统,不符合题意.

C、一个池塘中所有的生物及其中的无机环境,包括了池塘所在的环境,也包括了环境中的所有生物,符合生态系统的概念,符合题意.

D、一个草地上的阳光、土壤、空气等无机环境,只有环境部分,没有生物部分,不能构成一个完整的生态系统,不符合题意.

20.【答案】B

【解析】A、阳光是非生物部分,既不属于生产者也不属于消费者,食物链的概念未包括非生物部分,A错误.

B、该食物链正确的表示了生产者植物、鼠、蛇、鹰它们四者的关系,B正确.

C、食物链的起点是植物,而昆虫属于动物,没有生产者,C错误.

D、鹰属于食肉动物,不能直接捕食植物,D错误.

21.【答案】(1)3;草→鼠→蛇→鹰 (2)捕食和竞争

【解析】(1)在生态系统中,生产者与消费者之间的关系,主要是吃与被吃的关系,这样就形成了食物链;一个生态系统中往往有很多条食物链,这些食物链相互关联,就形成了食物网;该食物网中有3条食物链:草→兔→鹰; 草→鼠→鹰;草→鼠→蛇→鹰.最长的一条食物链是草→鼠→蛇→鹰.

(2)由上图生态系统中可知,鹰捕捉蛇为食属于捕食关系,鹰吃蛇是为了获取食物维持自己生存的需要.蛇和鹰之间相互争夺共同的食物鼠,又属于竞争关系.

22.【答案】(1)捕食;

(2)水分;

(3)合作;

(4)分解;

(5)变异.

【解析】(1)黄鼠狼吃鸡是为了获取食物来生存,黄鼠狼和鸡之间是捕食关系.

(2)环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素.非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等.生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体.“风调雨顺,五谷丰登”是在强调水分是影响农作物生长的一个重要非生物因素.

(3)社群行为是群体内形成了一定的组织,成员间有明确分工的动物群集行为,有的高等动物还形成等级,“物以类聚,人以群分”反映了生物之间通过分工合作而有利于生存.

(4)细菌和真菌将植物的残枝落叶,动物遗体、粪便中的有机物分解成无机物,供植物重新利用.被称为生态系统中的分解者.“落红不是无情物,化作春泥更护花”,说的是生态系统成分中的分解者能将花瓣中的有机物转变成简单的无机物供植物体重新利用.

(5)“一龙生九子,九子各不同”说明了子代个体之间在性状上存在着差异,这是生物的变异现象.

23.【答案】①平均;②1%的洗衣粉液;③I;能杀死

【解析】某同学听说洗衣粉液能杀死蚊子幼虫,他准备了1%的洗衣粉液等相关实验材料,对此问题进行探究:

①捞取蚊子幼虫60个,平均分成A、B两组,分别置于两个同样的玻璃杯中.

②A组中加入适量的清水,B组加入等量的1%的洗衣粉液.

③该同学用如图表示他预测的实验结果,若AB两组实验结果均接近曲线I所示,则说明1%的洗衣液不能杀死蚊子幼虫;若A组实验结果接近曲线Ⅰ所示,B组实验结果接近曲线Ⅱ所示,则说明1%的洗衣粉液能杀死蚊子幼虫.

24.【答案】(1)A→C→B→D;2500千焦 (2)分解者和非生物成分

(3)生物种类少,营养结构简单 (4)自我调节能力;环境的污染 (5)不向河中乱扔垃圾,加强水域污染防护

【解析】(1)由于生物富集现象,一些有害物质通过食物链其浓度随消费者级别的升高而逐步增加,所以有害物质的浓度总是在最高级别的消费者体内积累最多.食物链是:A→C→B→D,而有毒物质通过食物链不断积累,若次级消费者要获得100千焦能量,最少需消耗第一营养级的能量为100千焦÷20%÷20%=2500千焦;

(2)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,其中生物部分又分为生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌);表中有生产者和消费者,该生态系统至少还应有分解者和非生物成分;

(3)人工建造的鱼塘生态系统稳定性往往比天然的湖泊生态系统弱,这是因为鱼塘生态系统生物种类较少,营养结构简单;

(4)在生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持相对稳定的状态,这种现象就叫生态平衡.生态平衡是一种动态的、相对的平衡,不是生物数量的恒定不变,如动物有迁入、有迁出,有死亡、有出生,各种生物的数量是变化的,又是相对稳定的,总会因系统中某一部分先发生改变,引起不平衡,然后依靠生态系统的自我调节能力使其又进入新的平衡状态.正是这种从平衡到不平衡到又建立新的平衡的反复过程,推动了生态系统整体和各组成部分的发展与进化.生态系统的自动调节能力是有限的;威胁该生态系统生物多样性的主要原因是环境的污染;

(5)如果该湖泊中生活着少量扬子鳄,面对恶劣的生存环境,请给出相应的保护措施以保证扬子鳄的生存与繁衍:不向河中乱扔垃圾,加强水域污染防护等.

25.【答案】(1)错误

(2)食物链和食物网不断

(3)光合作用

(4)B

(5)尽量少出门,外出戴口罩

【解析】(1)生态系统就是在一定的地域内,生物与环境构成的统一的整体,湘江中所有的动植物,只是部分生物,没有分解者和环境非生物部分,不能构成一个完整的生态系统.所以错误;

(2)生物富集作用是指生态系统中一些有害物质(如汞、银、镉等),通过食物链和食物网在生物体内不断积累的过程.因为这些有害物质化学性质稳定,在生物体内难以分解、无法排出,所以随着营养级的升高而不断积累,危害最大的是这一食物链的最高级消费者;

(3)绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程,叫做光合作用,绿色植物通过光合作用不断消耗大气中的二氧化碳,释放氧气(超过了自身对氧的需要),维持了生物圈中二氧化碳和氧气的相对平衡;

(4)章鱼身体柔软、有外套膜属于软体动物,鲫鱼生活在水中,鱼体表覆盖有鳞,用鳃呼吸,用鳍游泳.属于鱼类,娃娃鱼属于两栖类,鳄鱼属于爬行类;

(5)“雾霾”天气对人体健康造成很大的危害,形成“雾霾”的主要原因是PM2.5,所以避免该天气对人体的危害的主要措施就是减少PM2.5的吸入,可尽量少出门,外出戴口罩等方法.(其他合理答案也可)