人教版高中必修三数学教案:2.1随机抽样

文档属性

| 名称 | 人教版高中必修三数学教案:2.1随机抽样 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 83.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标A版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-10-13 20:08:22 | ||

图片预览

文档简介

27 随机抽样

教材分析

这节课是学生在初中已学过一些统计知识、了解统计的基本思想方法的基础上,进一步研究怎样通过样本去统计总体的相应情况,即怎样从总体中抽取样本才能更充分地反映总体的情况.教材首先通过学生熟悉的问题情境给出抽样方法,然后对三种抽样方法进行比较,归纳出三种抽样的特点、联系及适用范围,使学生对三种抽样有一个较完整的认识.

教学目标

1. 了解统计的基本思想,会用简单随机抽样、系统抽样、分层抽样等常用的抽样方法从总体中抽取样本.

2. 通过抽样方法的学习,培养学生运用统计方法解决问题的能力.

任务分析

这节课的重点是三种抽样方法,难点是三种抽样方法的特点,以及用三种抽样方法解决实际问题.

教学设计

一、问题情境

1. 从含有120个个体的总体中抽取一个容量为6的样本,应怎样抽取?每个个体被抽取的概率是多少?

2. 为了了解参加某种知识竞赛的1000名学生的成绩,打算从中抽取一个容量为50的样本,应怎样抽取?每个个体被抽取的概率是多少?

3. 一个单位的职工有500人,其中不到35岁的有125人,35~49岁的有280人,50岁以上的有95人.为了解这个单位职工与身体状况有关的某项指标,要从中抽取一个容量为100的样本,应怎样抽取?每个个体被抽取的概率是多少?

二、分组讨论

针对上述问题讨论:

1. 在上述三个问题中,总体的个数及组成上有何区别?

2. 如何抽样.

3. 每个个体在抽样过程中被抽取的概率是多少?

学生分组讨论后,教师明晰:

(1)上述三个问题在总体的个数上有明显不同,问题1中总体个数较少,问题2和3中总体个数较多;从组成上问题l,2与3有明显不同,问题3中总体由差异明显的三部分组成.

(2)问题1可用生活中常用的抽签法,而问题2和3个体的个数较多,并且问题3中的各个体间又存在明显差异,故用抽签法不方便.

(3)每个个体被抽取的概率均等.

三、建立模型

由问题1,2和3及讨论结果,归纳概括出三种抽样的概念.

1. 简单随机抽样

(1)定 义

一般地,设一个总体的个体数为N,如果通过逐个抽取的方法从中抽取一个样本,并且每次抽取时各个个体被抽到的概率相等,就称这样的抽样为简单随机抽样.

(2)抽样方法

①抽签法

对总体中的所有个体(共N个)编号,号码从1到N,并把号码写在形状、大小相同的签上.抽签时,每次从中抽出1个签,连续抽n次,就可得到一个容量为n的样本.

②随机数表法

第一步:编号.

第二步:在随机数表中任选一个数作为起始数.

第三步:从选定的数开始向任一方向读下去,到n个号码读完为止.

教师明晰:

第一,当总体中的个体数不多时,适宜抽签法.

第二,从个体数为N的总体中抽取一个容量为n的样本,每个个体被抽到的概率都等于.

3. 系统抽样

(1)定 义

当总体中的个体数较多时,采用简单随机抽样,就显得烦锁.这时,可将总体分成均衡的若干部分,然后按照预先定出的规则,从每一部分中抽取一个个体,得到需要的样本,这种抽样叫作系统抽样.

(2)系统抽样的步骤

第一步:采用随机的方式将总体中的个体编号.为简便起见,有时可直接利用个体带有的号码编号,如考生的准考证号、街道上各户的门牌号等.

第二步:为将整个的编号进行分段(即分成几个部分),要确定分段的间隔k.当(N为总体中的个体数,n为样本容量)是整数时,k=;当Nn不是整数时,通过从总体中剔除一些个体,使剩下的总体中个体个数N′能被n整除,这时.

第三步:在第1段用简单随机抽样确定起始的个体编号l.

第四步:按照事先确定的规则抽取样本(通常是将l加上间隔k,得到第2个编号l+k,再将(l+k)加上k,得到第3个编号l+2k,这样继续下去,直到获取整个样本).

教师明晰:

第一,编号的方式可酌情决定,如100个个体可以编号为1~100,也可以编号为(1,1),(1,2),…,(10,10)等.

第二,系统抽样与简单随机抽样的联系在于:将总体均分后的每一部分进行抽样时,采用简单随机抽样.

4. 分层抽样

(1)定 义

当总体由差异明显的几部分组成时,为了使样本更充分地反映总体的情况,常将总体分成几部分,然后按照各部分所占的比例进行抽样,这种抽样叫作分层抽样,其中所分成的各部分叫作层.

教师明晰:

第一,由于各部分抽取的个体数与这一部分个体数的比等于样本容量与总体的个体数的比,故分层抽样时,每一个个体被抽到的概率都是相等的.

第二,由于分层抽样充分利用了我们掌握的信息,使样本具有较好的代表性,而且在各层抽样时,可以根据具体情况采取不同的抽样方法,所以分层抽样在实践中有着非常广泛的应用.

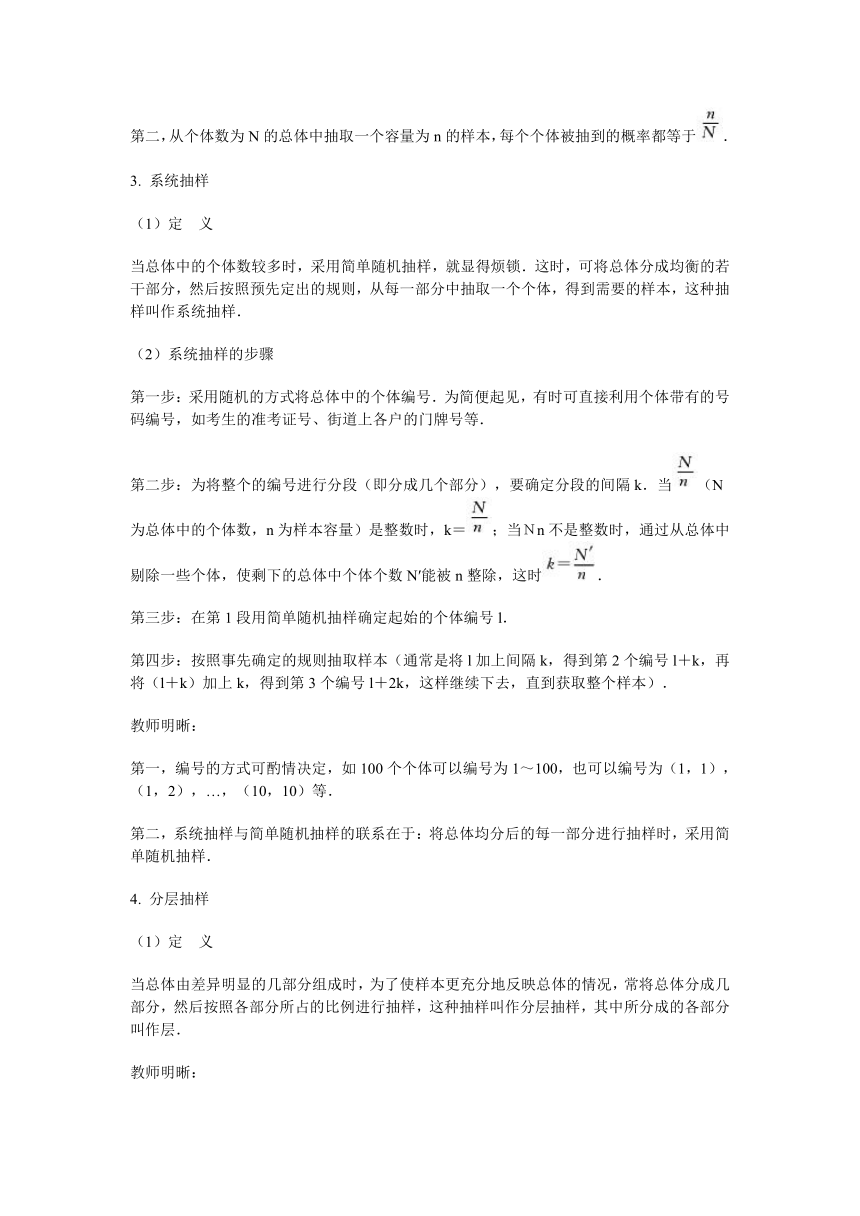

5. 三种抽样方法的比较

教师引导学生分组讨论,归纳,并填写下表:

表26-1

类 别

共同点

各自特点

相互联系

适用范围

简单随机抽样

抽样过程中每个个体被抽取的概率相等

从总体中逐个抽取

?

总体中的个体数较少

系统抽样

将总体均分成几部分,按事先确定的规则在各部分抽取

在起始部分抽样时采用简单随机抽样

总体中的个体数较多

分层抽样

将总体分成几层,分层进行抽取

各层抽样时采用简单随机抽样或系统抽样

总体由差异明显的几部分组成

[练 习]

1. 将全班女学生(或男学生)按座位编号,制作相应的卡片签,放入同一个箱子里均匀搅拌,从中抽出8个签,就相应的8名学生对看足球比赛的喜爱程度(很喜爱、喜爱、一般、不喜爱、很不喜爱)进行调查,还可对其他感兴趣的问题进行调查.

2. (1)在上面用随机数表抽取样本的例子中,再按照下面的规则来抽取容量为10的样本:从表中的某一个两位数字号码开始依次向下读数,到头后再转向它左面的两位数字号码,并向上读数,以此下去,直到取足样本.

(2)自己设计一个抽样规则,抽取上面要求的样本.

3. 一个礼堂有30排座位,每排有40个座位.一次报告会,礼堂内坐满了听众.会后,为听取意见,留下了座位号为14的所有30名听众进行座谈.这里运用了哪种抽取样本的方法?

4. 10000个有机会中奖的号码(编号为0000~9999)中,有关部门按照随机抽取的方式确定,后两位数字是37的号码为中奖号码.这是运用哪种抽样方法来确定中奖号码的?试依次写出这100个中奖号码.

5. 一个田径队中有男运动员56人,女运动员42人,用分层抽样的方法从全队的运动员中抽出一个容量为28的样本.

6. 某市的3个区共有高中学生20000人,且3个区的高中学生人数之比为2∶3∶5.现要用分层抽样的方法从所有学生中抽取一个容量为200的样本,那么分别应从这3个区中抽取多少人?

四、拓展延伸

1. 运用本节知识在本校范围内就学生的某一指标进行抽样调查,并写出实习报告.

2. 利用系统抽样从总体数为3782的总体中抽取样本容量为15的样本时,每个个体被抽取的概率是多少?

分析:找间隔,此时k不为整数,须从总体中剔除2个个体,每个个体被剔除的概率为,被保留的概率为,所以每个个体被抽取的概率为

点 评

这篇案例主要研究了抽样的思想方法,属于概念课.案例首先从学生日常熟悉的问题情境入手,然后展开讨论,并让学生大胆设想抽样方法.虽然他们的方法并不完善,但可以充分使学生参与知识的形成,并形成合作学习的意识,最后的“拓展延伸”是本节内容的应用和深化.该案例充分体现了从具体到抽象又从抽象到具体的模式,符合学生的认知规律.

28 频率与概率

教材分析

频率与概率是两个不同的概念,但是二者又有密切的联系.如何从二者的异同点中抽象出概率的定义是本案例的主要内容.本节课蕴涵了具体与抽象之间的辩证关系.讲授过程中对教材处理稍有不当,可能直接影响学生对本节重点(即概念的理解)的掌握程度.因此,如何设计合适的实例,怎样引导学生理解和总结是处理好本节的关键,也是处理好本节教材的难点.

教学目标

通过本节课教学,使学生能理清频率和概率的关系,并能正确理解概率的意义,增强学生的对立与统一的辩证思想意识.

任务分析

由于频率在大量重复试验的前提下可以近似地叫作这个事件的概率,因此本节课应从具有大量重复试验的实例入手.为加深学生的理解程度,可采用学生亲自参与到试验中去,从操作中去体会,去总结.概率可看作频率理论上的期望值,从数量上反映了随机事件发生的可能性大小.因此,为巩固学生总结出的知识,最后还要回归到实例中去,让学生去运用,以符合认知过程.

教学设计

一、问题情境

在日常生活中,我们经常遇到某某事件发生的概率是多少,如2004年2月5日《文汇报》登载的两则消息.

本报讯 记者梁红英报道:2月3日晚6点19分,一彩民购买的“江浙沪大乐透”彩票,同时投中10注一等奖,独揽48571620元巨额奖金,创下中国彩票史上个人一次性奖额之最.

……据有关人士介绍,该彩民当时花了200元买下100注“江浙沪大乐透”彩票,分成10组,每组10注,每组的自选号码相同.结果,其中1组所选号码与前晚“江浙沪大乐透”2004015期开奖号码完全一致.

本报讯 记者江世亮报道:……对这种似乎不可能发生事件的发生,从数学概率论上将作何解释?为此,记者于昨日午夜电话连线采访了本市一位数学建模专家,他说,以他现在不完全掌握的情况来分析,像这名幸运者同时获得10个大奖的概率,可称得上一次万亿分之一的事件,通俗地讲就是接近于零.

对文中的“万亿分之一”我们怎样理解呢?再如:天气预报说“明天降雨的概率是80%,我们明天出门要不要带伞?收音机里广播报道2004年冬某地“流行性感冒的发病率为10%”,我们这里要不要采取预防措施?……对这些在传播媒体上出现的数字80%,10%等,我们该作何理解呢?

二、建立模型

为了解决诸如以上的实际问题,我们不妨先从熟悉的频率的概念入手.首先,将全班同学平均分成三组,第一组做掷硬币试验,次数越多越好,观察掷出正面向上的次数,然后把试验结果和计算结果分别填入下表.

表28-1

小组编号

抛掷次数(n)

正面向上的次数(m)

正面向上的频率( )

?

?

?

?

第二组做抓阄试验.写五个阄,即分别标号为1,2,3,4,5,有放回地抓,每次记录下号数,次数越多越好.不妨统计一下各号数所占频率.

第三组做摸围棋子试验.预先准备黑、白围棋子若干,然后给该组学生黑子30粒,白子10粒,让该组学生有放回地摸,次数为100次,每次摸出1粒,并记录下每次摸到的棋子的颜色,求出白子出现的频率.

试验结束,让各组学生回答试验结果.第一组正面向上的频率必然接近,第二组结果肯定是每个号出现的频率接近,而第三组结果肯定位于附近.各组学生所得结果可能大于预定数,也可能小于预定数,但都比较接近.

让学生讨论:出现与上述结果比较接近的数字受何因素影响?

(学生思考,讨论,教师投影以下表格)

历史上有些学者还做了成千上万次掷硬币的试验,结果如下表所示:

表28-2

试验者

抛掷次数(n)

正面向上的次数(m)

正面向上的频率( )

棣莫佛

2048

1061

0.5181

蒲 丰

4040

2048

0.5069

费 勒

10000

4979

0.4979

皮尔逊

12000

6019

0.5016

皮尔逊

24000

12012

0.5005

观察上表后,引导学生总结:

在多次重复试验中,同一事件发生的频率在某一个数值附近摆动,而且随着试验次数的增加,一般摆动幅度的越小,而且观察到的大偏差也越少,频率呈现一定的稳定性.

通过三组试验,我们可以发现:虽然,,三个数值不等,但是三个试验存在共性,即随机事件的频率随试验次数的增加稳定在某一数值附近.同时还可看出,不同的随机事件对应的数值可能不同.我们就用这一数值表示事件发生的可能性大小,即概率.(引出概率定义)

定义可采用学生口述、教师补充的方式,然后可以投影此定义:一般地,在n次重复进行的试验中,事件A发生的频率,当n很大时,总是在某个常数附近摆动,随着n的增加,摆度幅度越来越小,这时就把这个常数叫作事件A的概率,记为P(A).

学生可考虑如下问题:(1)概率P(A)的取值范围是什么?

(2)必然事件、不可能性事件的概率各是多少?

(3)频率和概率有何关系?

其中重点是问题(3),应启发、引导学生总结出:在大量重复试验的前提下,频率可以近似地称为这个事件的概率,而概率可看作频率在理论上的期望值,它从数量上反映了随机事件发生的可能性大小.

为加深对二者关系的理解,可以进行如下类比:给定一根木棒,谁都不怀疑它有“客观”的长度,长度是多少?我们可以用尺或仪器去测量,不论尺或仪器多么精确,测得的数值总是稳定在木棒真实的“长度”值的附近.事实上,人们也是把测量所得的值当作真实的“长度”值.这里测量值就像本节中的频率,“客观”长度就像概率.

概率的这种定义叫作概率的统计定义.在实践中,经常采用这种方法求事件的概率.

三、解释应用

[例 题]

1. 把第三组试验中的黑棋子减少10粒,即20粒黑子,10粒白子,那么摸到黑子的概率约为多少?

学生通过多次试验,可以发现此概率约为.

2. 为确定某类种子的发芽率,从一批种子中抽出若干批做发芽试验,其结果如下:

表28-3

种子粒数(n)

25

70

130

700

2000

3000

发芽粒数(m)

24

60

116

639

1806

2713

发芽率( )

0.96

0.857

0.892

0.913

0.903

0.904

从以上的数据可以看出,这类种子的发芽率约为0.9.

[练 习]

某射击手在同一条件下进行射击,结果如下:

表28-4

射击次数(n)

10

20

50

100

200

500

击中靶心次数(m)

8

19

44

92

178

455

击中靶心频率( )

?

?

?

?

?

?

(1)计算表中击中靶心的各个频率.

(表中各频率分别为0.8,0.95,0.88,0.92,0.89,0.91)

(2)这个射手射击一次,击中靶心的概率约是多少?

(由此(1)可知,这个射手射击一次,击中靶心的概率约是0.9)

四、拓展延伸

“某彩票的中奖概率为”是否意味着买1000张彩票就一定能中奖?

从概率的统计定义出发,我们先来考虑此题的简化情形:在投掷一枚均匀硬币的随机试验中,正面出现的概率是,这是否意味着投掷2次硬币就会出现1次正面呢?

根据经验,我们投掷2次硬币有可能1次正面也不出现,即出现2次反面的情形,但是在大量重复掷硬币的试验中,如掷10000次硬币,则出现正面的次数约为5000次.

买1000张彩票相当于做1000次试验,结果可能是一次奖也没中,或者中一次奖,或者多次中奖.所以“彩票中奖概率为”并不意味着买1000张彩票就一定能中奖.只有当所买彩票的数量n非常大时,才可以将大量重复买彩票这个试验看成中奖的次数约为(比如说买1000000张彩票,则中奖的次数约为1000),并且n越大,中奖次数越接近于.

由此我们可以说,对于小概率事件,从理论上来讲,发生的可能性很小,甚至在一定条件下可能不会发生.但是,实际上小概率事件仍有发生的可能,如本节开头提到的万亿分之一的概率事件就发生了.

点 评

针对这节课以概念为主,而又抽象的特点,案例设计了以学生动手试验为主,引导学生体会概念的教学方法,同时对这节中较抽象的内容:频率和概率的关系做了形象的类比,以便学生理解.这篇案例增加了试验内容,其目的是更有力地帮助学生理解定义.另外,例题与练习的配备有利于学生加深对这节内容的理解.因此,这节课的整体设计符合学生对新知识认识的规律,符合新课程标准的精神.

29 古典概型

教材分析

古典概型是概率中最基本、最常见而又最重要的类型之一.这节内容是在一般随机事件的概率的基础上,进一步研究等可能性事件的概率.教材首先通过一些熟悉的例子,归纳出古典概型的特征,进而给出古典概型的定义,这里渗透了从特殊到一般的思想.这节课的重点内容是古典概型的概念,难点是利用古典概型的概念求古典概率.

教学目标

1. 通过实例对古典概型概念的归纳和总结,使学生体验知识产生和形成的过程,培养学生的抽象概括能力.

2. 理解古典概型的概念,能运用所学概念求一些简单的古典概率,并通过实例归纳和总结出概率的一般加法公式.

3. 通过对古典概型的学习,使学生进一步体会随机事件概率的实际意义.

任务分析

这节内容在学生已理解随机事件概率的基础上,由具体的例子抽象出古典概型的概念.在这里,一个试验是否为古典概型是难点,故要通过具体例子总结古典概型的两个共同特征,特别要注意反例的列举.

教学设计

一、问题情境

1. 掷一颗骰子,观察出现的点数.这个试验的基本事件空间Ω={1,2,3,4,5,6}.它有6个基本事件.由于骰子的构造是均匀的,因而出现这6种结果的机会是均等的,均为.

2. 一先一后掷两枚硬币,观察正反面出现的情况.这个试验的基本事件空间Ω={(正,正),(正,反),(反,正),(反,反)}.它有4个基本事件.因为每一枚硬币“出现正面”与“出现反面”的机会是均等的,所以可以近似地认为出现这4种结果的机会是均等的,均为.

3. 在适宜的条件下“种下一粒种子观察它是否发芽”.这个试验的基本事件空间为Ω={发芽,不发芽},而这两种结果出现的机会一般是不均等的.

二、建立模型

1. 讨论以上三个问题的特征

在这里,教师可引导学生从试验可能出现的结果上以及每个结果出现的可能性上讨论.

结论:(1)问题1,2与问题3不相同.

(2)问题1,2有两个共同特征:

①有限性.在一次试验中,可能出现的结果只有有限个,即只有有限个不同的基本事件.

②等可能性.每个基本事件发生的可能性是均等的.

2. 古典概型的定义

通过学生的讨论,归纳出古典概型的定义.

如果一个随机试验有上述(2)中的两个共同特征,我们就称这样的试验为古典概型,上述前2个例子均为古典概型.

一个试验是否为古典概型在于这个试验是否具有古典概型的两个特征———有限性和等可能性,并不是所有的试验都是古典概型.例如,第3个例子就不属于古典概型.

3. 讨论古典概型的求法

充分利用问题1,2抽象概括出古典概型的求法.

一般地,对于古典概型,如果试验的n个事件为A1,A2,…,An,由于基本事件是两两互斥的,则由互斥事件的概率加法公式,得

P(A1)+P(A2)+…+P(An)=P(A1∪A2∪…∪An)=P(Ω)=1.

又∵P(A1)=P(A2)=…=P(An),

∴代入上式,得nP(A1)=1,即P(A1)=.

∴在基本事件总数为n的古典概型中,每个基本事件发生的概率为.

如果随机事件A包含的基本事件数为m,同样地,由互斥事件的概率加法公式可得P(A)=mn,即.

三、解释应用

[例题一]

1. 掷一颗骰子,观察掷出的点数,求掷得奇数点的概率.

注:规范格式,熟悉求法.

2. 从含有两件正品a1,a2和一件次品b1的3件产品中每次任取一件,每次取出后不放回,连续取两次,求取出的两件产品中恰有一件次品的概率.

[练习一]

在例2中,把“每次取出后不放回”换成“每次取出后放回”,其余条件不变,求取出的两件产品中恰有一件次品的概率.

注意:放回抽样与不放回抽样的区别.

[例题二]

甲、乙两人做出拳游戏(锤子、剪刀、布).求:

(1)平局的概率.

(2)甲赢的概率.

(3)乙赢的概率.

解:把甲、乙出的“锤子”、“剪刀”、“布”分别标在坐标轴上.

其中△为平局,⊙为甲赢,※为乙赢,一次出拳共有3×3=9种,结果如图29-1.设平局为事件A,甲赢为事件B,乙赢为事件C.

由古典概率的计算公式,得

思考:例3这类概率问题的解法有何特点?

?

[练习二]

抛掷两颗骰子,求:(1)点数之和出现7点的概率.(2)出现两个4点的概率.

[例题三]

掷红、蓝两颗骰子,事件A={红骰子的点数大于3},事件B={蓝骰子的点数大于3},求事件A∪B={至少有一颗骰子点数大于3}发生的概率.

教师明晰:古典概型的情况下概率的一般加法公式.

设A,B是Ω中的两个事件.

P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B),

特别地,当A∩B=时,P(A∪B)=P(A)+P(B).

[练习三]

一个电路板上装有甲、乙两根熔丝,甲熔断的概率为0.85,乙熔断的概率为0.74,两根同时熔断的概率为0.63.问:至少有一根熔断的概率是多少?

四、拓展延伸

每个人的基因都有两份,一份来自父亲,另一份来自母亲.同样地,他的父亲和母样的基因也有两份.在生殖的过程中,父亲和母亲各自随机地提供一份基因给他们的后代.

以褐色的眼睛为例,每个人都有一份基因显示他眼睛的颜色:

(1)眼睛为褐色.

(2)眼睛不为褐色.

如果孩子得到父母的基因都为“眼睛为褐色”,则孩子的眼睛也为褐色.如果孩子得到父母的基因都为“眼睛不为褐色”,则孩子眼睛不为褐色(是什么颜色取决于其他的基因).如果孩子得到的基因中一份为“眼睛为褐色”,另一份为“眼睛不为褐色”,则孩子的眼睛不会出现两种可能,而只会出现眼睛颜色为褐色的情况.生物学家把“眼睛为褐色”的基因叫作显性基因.

为方便起见,我们用字母B代表“眼睛为褐色”这个显性基因,用b代表“眼睛不为褐色”这个基因.每个人都有两份基因,控制一个人眼睛颜色的基因有BB,Bb(表示父亲提供基因B,母亲提供基因b),bB,bb.注意在BB,Bb,bB和bb这4种基因中只有bb基因显示为眼睛颜色不为褐色,其他的基因都显示眼睛颜色为褐色.

假设父亲和母亲控制眼睛颜色的基因都为Bb,则孩子眼睛不为褐色的概率有多大?

点 评

这篇案例设计思路清晰,重点突出,目标明确,为分散难点案例采用了从具体到抽象的方法,充分展示了知识的形成过程,使学生感到自然,没有突兀感,符合学生的认知规律.例题的设计有梯度,跟踪练习有针对性,教学过程充分发挥了学生自主学习和合作学习的学习方式,对学生后继学习能力的培养有积极的作用.

30 几何概型

教材分析

和古典概型一样,在特定情形下,我们可以用几何概型来计算事件发生的概率.它也是一种等可能概型.

教材首先通过实例对比概念给予描述,然后通过均匀随机数随机模拟的方法的介绍,给出了几何概型的一种常用计算方法.与本课开始介绍的P(A)的公式计算方法前后对应,使几何概型这一知识板块更加系统和完整.

这节内容中的例题既通俗易懂,又具有代表性,有利于我们的教与学生的学.教学重点是几何概型的计算方法,尤其是设计模型运用随机模拟方法估计未知量;教学难点是突出用样本估计总体的统计思想,把求未知量的问题转化为几何概型求概率的问题.

教学目标

1. 通过这节内容学习,让学生了解几何概型,理解其基本计算方法并会运用.

2. 通过对照前面学过的知识,让学生自主思考,寻找几何概型的随机模拟计算方法,设计估计未知量的方案,培养学生的实际操作能力.

3. 通过学习,让学生体会试验结果的随机性与规律性,培养学生的科学思维方法,提高学生对自然界的认知水平.

任务分析

在这节内容中,介绍几何概型主要是为了更广泛地满足随机模拟的需要,因此,教学重点是随机模拟部分.这节内容的教学需要一些实物模型作为教具,如教科书中的转盘模型、例2中的随机撒豆子的模型等.教学中应当注意让学生实际动手操作,以使学生相信模拟结果的真实性,然后再通过计算机或计算器产生均匀随机数进行模拟试验,得到模拟的结果.随机模拟的教学中要充分使用信息技术,让学生亲自动手产生随机数,进行模拟活动.有条件的学校可以让学生用一种统计软件统计模拟的结果.

教学设计

一、问题情境

如图,有两个转盘.甲、乙两人玩转盘游戏,规定当指针指向B区域时,甲获胜,否则乙获胜.

问题:在下列两种情况下分别求甲获胜的概率.

二、建立模型

1. 提出问题

首先引导学生分析几何图形和甲获胜是否有关系,若有关系,和几何体图形的什么表面特征有关系?学生凭直觉,可能会指出甲获胜的概率与扇形弧长或面积有关.即:字母B所在扇形弧长(或面积)与整个圆弧长(或面积)的比.接着提出这样的问题:变换图中B与N的顺序,结果是否发生变化?(教师还可做出其他变换后的图形,以示决定几何概率的因素的确定性).

题中甲获胜的概率只与图中几何因素有关,我们就说它是几何概型.

注意:(1)这里“只”非常重要,如果没有“只”字,那么就意味着几何概型的概率可能还与其他因素有关,这是错误的.

(2)正确理解“几何因素”,一般说来指区域长度(或面积或体积).

2. 引导学生讨论归纳几何概型定义,教师明晰———抽象概括

如果每个事件发生的概率只与构成该事件区域的长度(面积或体积)成比例,则称这样的概率模型为几何概率模型,简称为几何概型.

在几何概型中,事件A的概率的计算公式如下:

3. 再次提出问题,并组织学生讨论

(1)情境中两种情况下甲获胜的概率分别是多少?

(2)在500ml的水中有一个草履虫,现从中随机取出2ml水样放到显微镜下观察,求发现草履虫的概率.

(3)某人午觉醒来,发现表停了,他打开收音机,想听电台报时,求他等待的时间不多于10min的概率.

通过以上问题的研讨,进一步明确几何概型的意义及基本计算方法.

三、解释应用

[例 题]

1. 假设你家订了一份报纸,送报人可能在早上6:30~7:30之间把报纸送到你家,而你父亲离开家去工作的时间在早上7:00~8:00之间,问你父亲在离开家前能得到报纸(称为事件A)的概率是多少.

分析:我们有两种方法计算事件的概率.

(1)利用几何概型的公式.

(2)利用随机模拟的方法.

解法1:如图,方形区域内任何一点的横坐标表示送报人送到报纸的时间,纵坐标表示父亲离开家去工作的时间.假设随机试验落在方形内任一点是等可能的,所以符合几何概型的条件.根据题意,只要点落到阴影部分,就表示父亲在离开家前能得到报纸,即事件A发生,所以

解法2:设X,Y是0~1之间的均匀随机数.X+6.5表示送报人送到报纸的时间,Y+7表示父亲离开家去工作的时间.如果Y+7>X+6.5,即Y>X-0.5,那么父亲在离开家前能得到报纸.用计算机做多次试验,即可得到P(A).

教师引导学生独立解答,充分调动学生自主设计随机模拟方法,并组织学生展示自己的解答过程,要求学生说明解答的依据.教师总结,并明晰用计算机(或计算器)产生随机数的模拟试验.强调:这里采用随机数模拟方法,是用频率去估计概率,因此,试验次数越多,频率越接近概率.

2. 如图,在正方形中随机撒一大把豆子,计算落在圆中的豆子数与落在正方形中的豆子数之比,并以此估计圆周率的值.

解:随机撒一把豆子,每个豆子落在正方形内任何一点是等可能的,落在每个区域的豆子数与这个区域的面积近似成正比,即

假设正方形的边长为2,则

由于落在每个区域的豆子数是可以数出来的,所以

这样就得到了π的近似值.

另外,我们也可以用计算器或计算机模拟,步骤如下:

(1)产生两组0~1区间的均匀随机数,a1=RAND,b1=RAND;

(2)经平移和伸缩变换,a=(a1-0.5)*2,b=(b1-0.5)*2;

(3)数出落在圆内a2+b2<1的豆子数N1,计算(N代表落在正方形中的豆子数).

可以发现,随着试验次数的增加,得到π的近似值的精度会越来越高.

本例启发我们,利用几何概型,并通过随机模拟法可以近似计算不规则图形的面积.

[练 习]

1. 如图30-4,如果你向靶子上射200镖,你期望多少镖落在黑色区域.

2. 利用随机模拟方法计算图30-5中阴影部分(y=1和y=x2围成的部分)的面积.

3. 画一椭圆,让学生设计方案,求此椭圆的面积.

四、拓展延伸

1. “概率为数‘0’的事件是不可能事件,概率为1的事件是必然事件”,这句话从几何概型的角度还能成立吗?

2. 你能说一说古典概型和几何概型的区别与联系吗?

3. 你能说说频率和概率的关系吗?

点 评

这篇案例设计完整,整体上按知识难易逐渐深入,同时充分调动了学生的积极性,以学生之间互动为主,教师引导为辅.例题既有深化所学知识的,又有应用所学知识的.“拓展延伸”既培养了学生的思维能力,又有利于学生从总体上把握这节课所学的知识.

教材分析

这节课是学生在初中已学过一些统计知识、了解统计的基本思想方法的基础上,进一步研究怎样通过样本去统计总体的相应情况,即怎样从总体中抽取样本才能更充分地反映总体的情况.教材首先通过学生熟悉的问题情境给出抽样方法,然后对三种抽样方法进行比较,归纳出三种抽样的特点、联系及适用范围,使学生对三种抽样有一个较完整的认识.

教学目标

1. 了解统计的基本思想,会用简单随机抽样、系统抽样、分层抽样等常用的抽样方法从总体中抽取样本.

2. 通过抽样方法的学习,培养学生运用统计方法解决问题的能力.

任务分析

这节课的重点是三种抽样方法,难点是三种抽样方法的特点,以及用三种抽样方法解决实际问题.

教学设计

一、问题情境

1. 从含有120个个体的总体中抽取一个容量为6的样本,应怎样抽取?每个个体被抽取的概率是多少?

2. 为了了解参加某种知识竞赛的1000名学生的成绩,打算从中抽取一个容量为50的样本,应怎样抽取?每个个体被抽取的概率是多少?

3. 一个单位的职工有500人,其中不到35岁的有125人,35~49岁的有280人,50岁以上的有95人.为了解这个单位职工与身体状况有关的某项指标,要从中抽取一个容量为100的样本,应怎样抽取?每个个体被抽取的概率是多少?

二、分组讨论

针对上述问题讨论:

1. 在上述三个问题中,总体的个数及组成上有何区别?

2. 如何抽样.

3. 每个个体在抽样过程中被抽取的概率是多少?

学生分组讨论后,教师明晰:

(1)上述三个问题在总体的个数上有明显不同,问题1中总体个数较少,问题2和3中总体个数较多;从组成上问题l,2与3有明显不同,问题3中总体由差异明显的三部分组成.

(2)问题1可用生活中常用的抽签法,而问题2和3个体的个数较多,并且问题3中的各个体间又存在明显差异,故用抽签法不方便.

(3)每个个体被抽取的概率均等.

三、建立模型

由问题1,2和3及讨论结果,归纳概括出三种抽样的概念.

1. 简单随机抽样

(1)定 义

一般地,设一个总体的个体数为N,如果通过逐个抽取的方法从中抽取一个样本,并且每次抽取时各个个体被抽到的概率相等,就称这样的抽样为简单随机抽样.

(2)抽样方法

①抽签法

对总体中的所有个体(共N个)编号,号码从1到N,并把号码写在形状、大小相同的签上.抽签时,每次从中抽出1个签,连续抽n次,就可得到一个容量为n的样本.

②随机数表法

第一步:编号.

第二步:在随机数表中任选一个数作为起始数.

第三步:从选定的数开始向任一方向读下去,到n个号码读完为止.

教师明晰:

第一,当总体中的个体数不多时,适宜抽签法.

第二,从个体数为N的总体中抽取一个容量为n的样本,每个个体被抽到的概率都等于.

3. 系统抽样

(1)定 义

当总体中的个体数较多时,采用简单随机抽样,就显得烦锁.这时,可将总体分成均衡的若干部分,然后按照预先定出的规则,从每一部分中抽取一个个体,得到需要的样本,这种抽样叫作系统抽样.

(2)系统抽样的步骤

第一步:采用随机的方式将总体中的个体编号.为简便起见,有时可直接利用个体带有的号码编号,如考生的准考证号、街道上各户的门牌号等.

第二步:为将整个的编号进行分段(即分成几个部分),要确定分段的间隔k.当(N为总体中的个体数,n为样本容量)是整数时,k=;当Nn不是整数时,通过从总体中剔除一些个体,使剩下的总体中个体个数N′能被n整除,这时.

第三步:在第1段用简单随机抽样确定起始的个体编号l.

第四步:按照事先确定的规则抽取样本(通常是将l加上间隔k,得到第2个编号l+k,再将(l+k)加上k,得到第3个编号l+2k,这样继续下去,直到获取整个样本).

教师明晰:

第一,编号的方式可酌情决定,如100个个体可以编号为1~100,也可以编号为(1,1),(1,2),…,(10,10)等.

第二,系统抽样与简单随机抽样的联系在于:将总体均分后的每一部分进行抽样时,采用简单随机抽样.

4. 分层抽样

(1)定 义

当总体由差异明显的几部分组成时,为了使样本更充分地反映总体的情况,常将总体分成几部分,然后按照各部分所占的比例进行抽样,这种抽样叫作分层抽样,其中所分成的各部分叫作层.

教师明晰:

第一,由于各部分抽取的个体数与这一部分个体数的比等于样本容量与总体的个体数的比,故分层抽样时,每一个个体被抽到的概率都是相等的.

第二,由于分层抽样充分利用了我们掌握的信息,使样本具有较好的代表性,而且在各层抽样时,可以根据具体情况采取不同的抽样方法,所以分层抽样在实践中有着非常广泛的应用.

5. 三种抽样方法的比较

教师引导学生分组讨论,归纳,并填写下表:

表26-1

类 别

共同点

各自特点

相互联系

适用范围

简单随机抽样

抽样过程中每个个体被抽取的概率相等

从总体中逐个抽取

?

总体中的个体数较少

系统抽样

将总体均分成几部分,按事先确定的规则在各部分抽取

在起始部分抽样时采用简单随机抽样

总体中的个体数较多

分层抽样

将总体分成几层,分层进行抽取

各层抽样时采用简单随机抽样或系统抽样

总体由差异明显的几部分组成

[练 习]

1. 将全班女学生(或男学生)按座位编号,制作相应的卡片签,放入同一个箱子里均匀搅拌,从中抽出8个签,就相应的8名学生对看足球比赛的喜爱程度(很喜爱、喜爱、一般、不喜爱、很不喜爱)进行调查,还可对其他感兴趣的问题进行调查.

2. (1)在上面用随机数表抽取样本的例子中,再按照下面的规则来抽取容量为10的样本:从表中的某一个两位数字号码开始依次向下读数,到头后再转向它左面的两位数字号码,并向上读数,以此下去,直到取足样本.

(2)自己设计一个抽样规则,抽取上面要求的样本.

3. 一个礼堂有30排座位,每排有40个座位.一次报告会,礼堂内坐满了听众.会后,为听取意见,留下了座位号为14的所有30名听众进行座谈.这里运用了哪种抽取样本的方法?

4. 10000个有机会中奖的号码(编号为0000~9999)中,有关部门按照随机抽取的方式确定,后两位数字是37的号码为中奖号码.这是运用哪种抽样方法来确定中奖号码的?试依次写出这100个中奖号码.

5. 一个田径队中有男运动员56人,女运动员42人,用分层抽样的方法从全队的运动员中抽出一个容量为28的样本.

6. 某市的3个区共有高中学生20000人,且3个区的高中学生人数之比为2∶3∶5.现要用分层抽样的方法从所有学生中抽取一个容量为200的样本,那么分别应从这3个区中抽取多少人?

四、拓展延伸

1. 运用本节知识在本校范围内就学生的某一指标进行抽样调查,并写出实习报告.

2. 利用系统抽样从总体数为3782的总体中抽取样本容量为15的样本时,每个个体被抽取的概率是多少?

分析:找间隔,此时k不为整数,须从总体中剔除2个个体,每个个体被剔除的概率为,被保留的概率为,所以每个个体被抽取的概率为

点 评

这篇案例主要研究了抽样的思想方法,属于概念课.案例首先从学生日常熟悉的问题情境入手,然后展开讨论,并让学生大胆设想抽样方法.虽然他们的方法并不完善,但可以充分使学生参与知识的形成,并形成合作学习的意识,最后的“拓展延伸”是本节内容的应用和深化.该案例充分体现了从具体到抽象又从抽象到具体的模式,符合学生的认知规律.

28 频率与概率

教材分析

频率与概率是两个不同的概念,但是二者又有密切的联系.如何从二者的异同点中抽象出概率的定义是本案例的主要内容.本节课蕴涵了具体与抽象之间的辩证关系.讲授过程中对教材处理稍有不当,可能直接影响学生对本节重点(即概念的理解)的掌握程度.因此,如何设计合适的实例,怎样引导学生理解和总结是处理好本节的关键,也是处理好本节教材的难点.

教学目标

通过本节课教学,使学生能理清频率和概率的关系,并能正确理解概率的意义,增强学生的对立与统一的辩证思想意识.

任务分析

由于频率在大量重复试验的前提下可以近似地叫作这个事件的概率,因此本节课应从具有大量重复试验的实例入手.为加深学生的理解程度,可采用学生亲自参与到试验中去,从操作中去体会,去总结.概率可看作频率理论上的期望值,从数量上反映了随机事件发生的可能性大小.因此,为巩固学生总结出的知识,最后还要回归到实例中去,让学生去运用,以符合认知过程.

教学设计

一、问题情境

在日常生活中,我们经常遇到某某事件发生的概率是多少,如2004年2月5日《文汇报》登载的两则消息.

本报讯 记者梁红英报道:2月3日晚6点19分,一彩民购买的“江浙沪大乐透”彩票,同时投中10注一等奖,独揽48571620元巨额奖金,创下中国彩票史上个人一次性奖额之最.

……据有关人士介绍,该彩民当时花了200元买下100注“江浙沪大乐透”彩票,分成10组,每组10注,每组的自选号码相同.结果,其中1组所选号码与前晚“江浙沪大乐透”2004015期开奖号码完全一致.

本报讯 记者江世亮报道:……对这种似乎不可能发生事件的发生,从数学概率论上将作何解释?为此,记者于昨日午夜电话连线采访了本市一位数学建模专家,他说,以他现在不完全掌握的情况来分析,像这名幸运者同时获得10个大奖的概率,可称得上一次万亿分之一的事件,通俗地讲就是接近于零.

对文中的“万亿分之一”我们怎样理解呢?再如:天气预报说“明天降雨的概率是80%,我们明天出门要不要带伞?收音机里广播报道2004年冬某地“流行性感冒的发病率为10%”,我们这里要不要采取预防措施?……对这些在传播媒体上出现的数字80%,10%等,我们该作何理解呢?

二、建立模型

为了解决诸如以上的实际问题,我们不妨先从熟悉的频率的概念入手.首先,将全班同学平均分成三组,第一组做掷硬币试验,次数越多越好,观察掷出正面向上的次数,然后把试验结果和计算结果分别填入下表.

表28-1

小组编号

抛掷次数(n)

正面向上的次数(m)

正面向上的频率( )

?

?

?

?

第二组做抓阄试验.写五个阄,即分别标号为1,2,3,4,5,有放回地抓,每次记录下号数,次数越多越好.不妨统计一下各号数所占频率.

第三组做摸围棋子试验.预先准备黑、白围棋子若干,然后给该组学生黑子30粒,白子10粒,让该组学生有放回地摸,次数为100次,每次摸出1粒,并记录下每次摸到的棋子的颜色,求出白子出现的频率.

试验结束,让各组学生回答试验结果.第一组正面向上的频率必然接近,第二组结果肯定是每个号出现的频率接近,而第三组结果肯定位于附近.各组学生所得结果可能大于预定数,也可能小于预定数,但都比较接近.

让学生讨论:出现与上述结果比较接近的数字受何因素影响?

(学生思考,讨论,教师投影以下表格)

历史上有些学者还做了成千上万次掷硬币的试验,结果如下表所示:

表28-2

试验者

抛掷次数(n)

正面向上的次数(m)

正面向上的频率( )

棣莫佛

2048

1061

0.5181

蒲 丰

4040

2048

0.5069

费 勒

10000

4979

0.4979

皮尔逊

12000

6019

0.5016

皮尔逊

24000

12012

0.5005

观察上表后,引导学生总结:

在多次重复试验中,同一事件发生的频率在某一个数值附近摆动,而且随着试验次数的增加,一般摆动幅度的越小,而且观察到的大偏差也越少,频率呈现一定的稳定性.

通过三组试验,我们可以发现:虽然,,三个数值不等,但是三个试验存在共性,即随机事件的频率随试验次数的增加稳定在某一数值附近.同时还可看出,不同的随机事件对应的数值可能不同.我们就用这一数值表示事件发生的可能性大小,即概率.(引出概率定义)

定义可采用学生口述、教师补充的方式,然后可以投影此定义:一般地,在n次重复进行的试验中,事件A发生的频率,当n很大时,总是在某个常数附近摆动,随着n的增加,摆度幅度越来越小,这时就把这个常数叫作事件A的概率,记为P(A).

学生可考虑如下问题:(1)概率P(A)的取值范围是什么?

(2)必然事件、不可能性事件的概率各是多少?

(3)频率和概率有何关系?

其中重点是问题(3),应启发、引导学生总结出:在大量重复试验的前提下,频率可以近似地称为这个事件的概率,而概率可看作频率在理论上的期望值,它从数量上反映了随机事件发生的可能性大小.

为加深对二者关系的理解,可以进行如下类比:给定一根木棒,谁都不怀疑它有“客观”的长度,长度是多少?我们可以用尺或仪器去测量,不论尺或仪器多么精确,测得的数值总是稳定在木棒真实的“长度”值的附近.事实上,人们也是把测量所得的值当作真实的“长度”值.这里测量值就像本节中的频率,“客观”长度就像概率.

概率的这种定义叫作概率的统计定义.在实践中,经常采用这种方法求事件的概率.

三、解释应用

[例 题]

1. 把第三组试验中的黑棋子减少10粒,即20粒黑子,10粒白子,那么摸到黑子的概率约为多少?

学生通过多次试验,可以发现此概率约为.

2. 为确定某类种子的发芽率,从一批种子中抽出若干批做发芽试验,其结果如下:

表28-3

种子粒数(n)

25

70

130

700

2000

3000

发芽粒数(m)

24

60

116

639

1806

2713

发芽率( )

0.96

0.857

0.892

0.913

0.903

0.904

从以上的数据可以看出,这类种子的发芽率约为0.9.

[练 习]

某射击手在同一条件下进行射击,结果如下:

表28-4

射击次数(n)

10

20

50

100

200

500

击中靶心次数(m)

8

19

44

92

178

455

击中靶心频率( )

?

?

?

?

?

?

(1)计算表中击中靶心的各个频率.

(表中各频率分别为0.8,0.95,0.88,0.92,0.89,0.91)

(2)这个射手射击一次,击中靶心的概率约是多少?

(由此(1)可知,这个射手射击一次,击中靶心的概率约是0.9)

四、拓展延伸

“某彩票的中奖概率为”是否意味着买1000张彩票就一定能中奖?

从概率的统计定义出发,我们先来考虑此题的简化情形:在投掷一枚均匀硬币的随机试验中,正面出现的概率是,这是否意味着投掷2次硬币就会出现1次正面呢?

根据经验,我们投掷2次硬币有可能1次正面也不出现,即出现2次反面的情形,但是在大量重复掷硬币的试验中,如掷10000次硬币,则出现正面的次数约为5000次.

买1000张彩票相当于做1000次试验,结果可能是一次奖也没中,或者中一次奖,或者多次中奖.所以“彩票中奖概率为”并不意味着买1000张彩票就一定能中奖.只有当所买彩票的数量n非常大时,才可以将大量重复买彩票这个试验看成中奖的次数约为(比如说买1000000张彩票,则中奖的次数约为1000),并且n越大,中奖次数越接近于.

由此我们可以说,对于小概率事件,从理论上来讲,发生的可能性很小,甚至在一定条件下可能不会发生.但是,实际上小概率事件仍有发生的可能,如本节开头提到的万亿分之一的概率事件就发生了.

点 评

针对这节课以概念为主,而又抽象的特点,案例设计了以学生动手试验为主,引导学生体会概念的教学方法,同时对这节中较抽象的内容:频率和概率的关系做了形象的类比,以便学生理解.这篇案例增加了试验内容,其目的是更有力地帮助学生理解定义.另外,例题与练习的配备有利于学生加深对这节内容的理解.因此,这节课的整体设计符合学生对新知识认识的规律,符合新课程标准的精神.

29 古典概型

教材分析

古典概型是概率中最基本、最常见而又最重要的类型之一.这节内容是在一般随机事件的概率的基础上,进一步研究等可能性事件的概率.教材首先通过一些熟悉的例子,归纳出古典概型的特征,进而给出古典概型的定义,这里渗透了从特殊到一般的思想.这节课的重点内容是古典概型的概念,难点是利用古典概型的概念求古典概率.

教学目标

1. 通过实例对古典概型概念的归纳和总结,使学生体验知识产生和形成的过程,培养学生的抽象概括能力.

2. 理解古典概型的概念,能运用所学概念求一些简单的古典概率,并通过实例归纳和总结出概率的一般加法公式.

3. 通过对古典概型的学习,使学生进一步体会随机事件概率的实际意义.

任务分析

这节内容在学生已理解随机事件概率的基础上,由具体的例子抽象出古典概型的概念.在这里,一个试验是否为古典概型是难点,故要通过具体例子总结古典概型的两个共同特征,特别要注意反例的列举.

教学设计

一、问题情境

1. 掷一颗骰子,观察出现的点数.这个试验的基本事件空间Ω={1,2,3,4,5,6}.它有6个基本事件.由于骰子的构造是均匀的,因而出现这6种结果的机会是均等的,均为.

2. 一先一后掷两枚硬币,观察正反面出现的情况.这个试验的基本事件空间Ω={(正,正),(正,反),(反,正),(反,反)}.它有4个基本事件.因为每一枚硬币“出现正面”与“出现反面”的机会是均等的,所以可以近似地认为出现这4种结果的机会是均等的,均为.

3. 在适宜的条件下“种下一粒种子观察它是否发芽”.这个试验的基本事件空间为Ω={发芽,不发芽},而这两种结果出现的机会一般是不均等的.

二、建立模型

1. 讨论以上三个问题的特征

在这里,教师可引导学生从试验可能出现的结果上以及每个结果出现的可能性上讨论.

结论:(1)问题1,2与问题3不相同.

(2)问题1,2有两个共同特征:

①有限性.在一次试验中,可能出现的结果只有有限个,即只有有限个不同的基本事件.

②等可能性.每个基本事件发生的可能性是均等的.

2. 古典概型的定义

通过学生的讨论,归纳出古典概型的定义.

如果一个随机试验有上述(2)中的两个共同特征,我们就称这样的试验为古典概型,上述前2个例子均为古典概型.

一个试验是否为古典概型在于这个试验是否具有古典概型的两个特征———有限性和等可能性,并不是所有的试验都是古典概型.例如,第3个例子就不属于古典概型.

3. 讨论古典概型的求法

充分利用问题1,2抽象概括出古典概型的求法.

一般地,对于古典概型,如果试验的n个事件为A1,A2,…,An,由于基本事件是两两互斥的,则由互斥事件的概率加法公式,得

P(A1)+P(A2)+…+P(An)=P(A1∪A2∪…∪An)=P(Ω)=1.

又∵P(A1)=P(A2)=…=P(An),

∴代入上式,得nP(A1)=1,即P(A1)=.

∴在基本事件总数为n的古典概型中,每个基本事件发生的概率为.

如果随机事件A包含的基本事件数为m,同样地,由互斥事件的概率加法公式可得P(A)=mn,即.

三、解释应用

[例题一]

1. 掷一颗骰子,观察掷出的点数,求掷得奇数点的概率.

注:规范格式,熟悉求法.

2. 从含有两件正品a1,a2和一件次品b1的3件产品中每次任取一件,每次取出后不放回,连续取两次,求取出的两件产品中恰有一件次品的概率.

[练习一]

在例2中,把“每次取出后不放回”换成“每次取出后放回”,其余条件不变,求取出的两件产品中恰有一件次品的概率.

注意:放回抽样与不放回抽样的区别.

[例题二]

甲、乙两人做出拳游戏(锤子、剪刀、布).求:

(1)平局的概率.

(2)甲赢的概率.

(3)乙赢的概率.

解:把甲、乙出的“锤子”、“剪刀”、“布”分别标在坐标轴上.

其中△为平局,⊙为甲赢,※为乙赢,一次出拳共有3×3=9种,结果如图29-1.设平局为事件A,甲赢为事件B,乙赢为事件C.

由古典概率的计算公式,得

思考:例3这类概率问题的解法有何特点?

?

[练习二]

抛掷两颗骰子,求:(1)点数之和出现7点的概率.(2)出现两个4点的概率.

[例题三]

掷红、蓝两颗骰子,事件A={红骰子的点数大于3},事件B={蓝骰子的点数大于3},求事件A∪B={至少有一颗骰子点数大于3}发生的概率.

教师明晰:古典概型的情况下概率的一般加法公式.

设A,B是Ω中的两个事件.

P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B),

特别地,当A∩B=时,P(A∪B)=P(A)+P(B).

[练习三]

一个电路板上装有甲、乙两根熔丝,甲熔断的概率为0.85,乙熔断的概率为0.74,两根同时熔断的概率为0.63.问:至少有一根熔断的概率是多少?

四、拓展延伸

每个人的基因都有两份,一份来自父亲,另一份来自母亲.同样地,他的父亲和母样的基因也有两份.在生殖的过程中,父亲和母亲各自随机地提供一份基因给他们的后代.

以褐色的眼睛为例,每个人都有一份基因显示他眼睛的颜色:

(1)眼睛为褐色.

(2)眼睛不为褐色.

如果孩子得到父母的基因都为“眼睛为褐色”,则孩子的眼睛也为褐色.如果孩子得到父母的基因都为“眼睛不为褐色”,则孩子眼睛不为褐色(是什么颜色取决于其他的基因).如果孩子得到的基因中一份为“眼睛为褐色”,另一份为“眼睛不为褐色”,则孩子的眼睛不会出现两种可能,而只会出现眼睛颜色为褐色的情况.生物学家把“眼睛为褐色”的基因叫作显性基因.

为方便起见,我们用字母B代表“眼睛为褐色”这个显性基因,用b代表“眼睛不为褐色”这个基因.每个人都有两份基因,控制一个人眼睛颜色的基因有BB,Bb(表示父亲提供基因B,母亲提供基因b),bB,bb.注意在BB,Bb,bB和bb这4种基因中只有bb基因显示为眼睛颜色不为褐色,其他的基因都显示眼睛颜色为褐色.

假设父亲和母亲控制眼睛颜色的基因都为Bb,则孩子眼睛不为褐色的概率有多大?

点 评

这篇案例设计思路清晰,重点突出,目标明确,为分散难点案例采用了从具体到抽象的方法,充分展示了知识的形成过程,使学生感到自然,没有突兀感,符合学生的认知规律.例题的设计有梯度,跟踪练习有针对性,教学过程充分发挥了学生自主学习和合作学习的学习方式,对学生后继学习能力的培养有积极的作用.

30 几何概型

教材分析

和古典概型一样,在特定情形下,我们可以用几何概型来计算事件发生的概率.它也是一种等可能概型.

教材首先通过实例对比概念给予描述,然后通过均匀随机数随机模拟的方法的介绍,给出了几何概型的一种常用计算方法.与本课开始介绍的P(A)的公式计算方法前后对应,使几何概型这一知识板块更加系统和完整.

这节内容中的例题既通俗易懂,又具有代表性,有利于我们的教与学生的学.教学重点是几何概型的计算方法,尤其是设计模型运用随机模拟方法估计未知量;教学难点是突出用样本估计总体的统计思想,把求未知量的问题转化为几何概型求概率的问题.

教学目标

1. 通过这节内容学习,让学生了解几何概型,理解其基本计算方法并会运用.

2. 通过对照前面学过的知识,让学生自主思考,寻找几何概型的随机模拟计算方法,设计估计未知量的方案,培养学生的实际操作能力.

3. 通过学习,让学生体会试验结果的随机性与规律性,培养学生的科学思维方法,提高学生对自然界的认知水平.

任务分析

在这节内容中,介绍几何概型主要是为了更广泛地满足随机模拟的需要,因此,教学重点是随机模拟部分.这节内容的教学需要一些实物模型作为教具,如教科书中的转盘模型、例2中的随机撒豆子的模型等.教学中应当注意让学生实际动手操作,以使学生相信模拟结果的真实性,然后再通过计算机或计算器产生均匀随机数进行模拟试验,得到模拟的结果.随机模拟的教学中要充分使用信息技术,让学生亲自动手产生随机数,进行模拟活动.有条件的学校可以让学生用一种统计软件统计模拟的结果.

教学设计

一、问题情境

如图,有两个转盘.甲、乙两人玩转盘游戏,规定当指针指向B区域时,甲获胜,否则乙获胜.

问题:在下列两种情况下分别求甲获胜的概率.

二、建立模型

1. 提出问题

首先引导学生分析几何图形和甲获胜是否有关系,若有关系,和几何体图形的什么表面特征有关系?学生凭直觉,可能会指出甲获胜的概率与扇形弧长或面积有关.即:字母B所在扇形弧长(或面积)与整个圆弧长(或面积)的比.接着提出这样的问题:变换图中B与N的顺序,结果是否发生变化?(教师还可做出其他变换后的图形,以示决定几何概率的因素的确定性).

题中甲获胜的概率只与图中几何因素有关,我们就说它是几何概型.

注意:(1)这里“只”非常重要,如果没有“只”字,那么就意味着几何概型的概率可能还与其他因素有关,这是错误的.

(2)正确理解“几何因素”,一般说来指区域长度(或面积或体积).

2. 引导学生讨论归纳几何概型定义,教师明晰———抽象概括

如果每个事件发生的概率只与构成该事件区域的长度(面积或体积)成比例,则称这样的概率模型为几何概率模型,简称为几何概型.

在几何概型中,事件A的概率的计算公式如下:

3. 再次提出问题,并组织学生讨论

(1)情境中两种情况下甲获胜的概率分别是多少?

(2)在500ml的水中有一个草履虫,现从中随机取出2ml水样放到显微镜下观察,求发现草履虫的概率.

(3)某人午觉醒来,发现表停了,他打开收音机,想听电台报时,求他等待的时间不多于10min的概率.

通过以上问题的研讨,进一步明确几何概型的意义及基本计算方法.

三、解释应用

[例 题]

1. 假设你家订了一份报纸,送报人可能在早上6:30~7:30之间把报纸送到你家,而你父亲离开家去工作的时间在早上7:00~8:00之间,问你父亲在离开家前能得到报纸(称为事件A)的概率是多少.

分析:我们有两种方法计算事件的概率.

(1)利用几何概型的公式.

(2)利用随机模拟的方法.

解法1:如图,方形区域内任何一点的横坐标表示送报人送到报纸的时间,纵坐标表示父亲离开家去工作的时间.假设随机试验落在方形内任一点是等可能的,所以符合几何概型的条件.根据题意,只要点落到阴影部分,就表示父亲在离开家前能得到报纸,即事件A发生,所以

解法2:设X,Y是0~1之间的均匀随机数.X+6.5表示送报人送到报纸的时间,Y+7表示父亲离开家去工作的时间.如果Y+7>X+6.5,即Y>X-0.5,那么父亲在离开家前能得到报纸.用计算机做多次试验,即可得到P(A).

教师引导学生独立解答,充分调动学生自主设计随机模拟方法,并组织学生展示自己的解答过程,要求学生说明解答的依据.教师总结,并明晰用计算机(或计算器)产生随机数的模拟试验.强调:这里采用随机数模拟方法,是用频率去估计概率,因此,试验次数越多,频率越接近概率.

2. 如图,在正方形中随机撒一大把豆子,计算落在圆中的豆子数与落在正方形中的豆子数之比,并以此估计圆周率的值.

解:随机撒一把豆子,每个豆子落在正方形内任何一点是等可能的,落在每个区域的豆子数与这个区域的面积近似成正比,即

假设正方形的边长为2,则

由于落在每个区域的豆子数是可以数出来的,所以

这样就得到了π的近似值.

另外,我们也可以用计算器或计算机模拟,步骤如下:

(1)产生两组0~1区间的均匀随机数,a1=RAND,b1=RAND;

(2)经平移和伸缩变换,a=(a1-0.5)*2,b=(b1-0.5)*2;

(3)数出落在圆内a2+b2<1的豆子数N1,计算(N代表落在正方形中的豆子数).

可以发现,随着试验次数的增加,得到π的近似值的精度会越来越高.

本例启发我们,利用几何概型,并通过随机模拟法可以近似计算不规则图形的面积.

[练 习]

1. 如图30-4,如果你向靶子上射200镖,你期望多少镖落在黑色区域.

2. 利用随机模拟方法计算图30-5中阴影部分(y=1和y=x2围成的部分)的面积.

3. 画一椭圆,让学生设计方案,求此椭圆的面积.

四、拓展延伸

1. “概率为数‘0’的事件是不可能事件,概率为1的事件是必然事件”,这句话从几何概型的角度还能成立吗?

2. 你能说一说古典概型和几何概型的区别与联系吗?

3. 你能说说频率和概率的关系吗?

点 评

这篇案例设计完整,整体上按知识难易逐渐深入,同时充分调动了学生的积极性,以学生之间互动为主,教师引导为辅.例题既有深化所学知识的,又有应用所学知识的.“拓展延伸”既培养了学生的思维能力,又有利于学生从总体上把握这节课所学的知识.