故都的秋

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

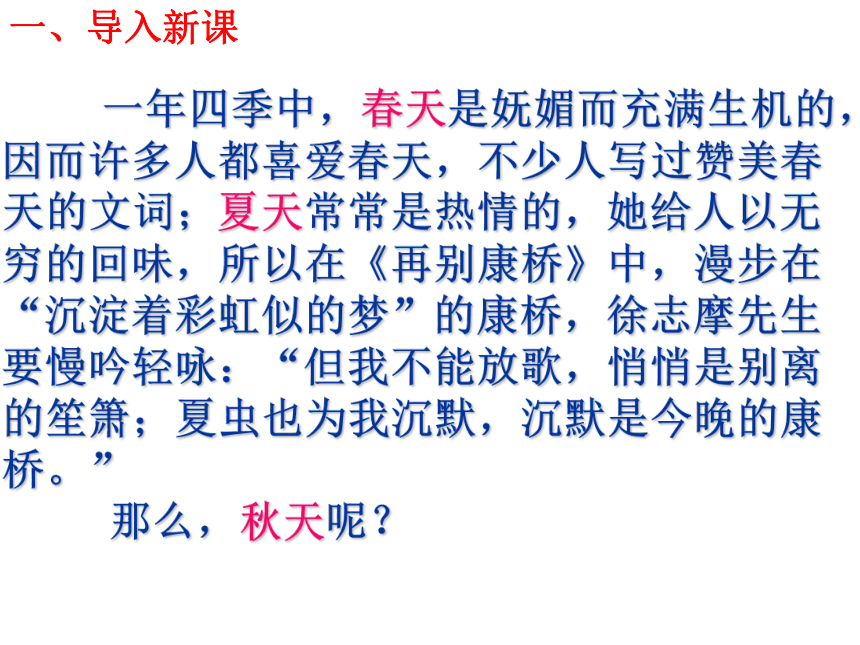

一、导入新课

一年四季中,春天是妩媚而充满生机的,因而许多人都喜爱春天,不少人写过赞美春天的文词;夏天常常是热情的,她给人以无穷的回味,所以在《再别康桥》中,漫步在“沉淀着彩虹似的梦”的康桥,徐志摩先生要慢吟轻咏:“但我不能放歌,悄悄是别离的笙箫;夏虫也为我沉默,沉默是今晚的康桥。” 那么,秋天呢?

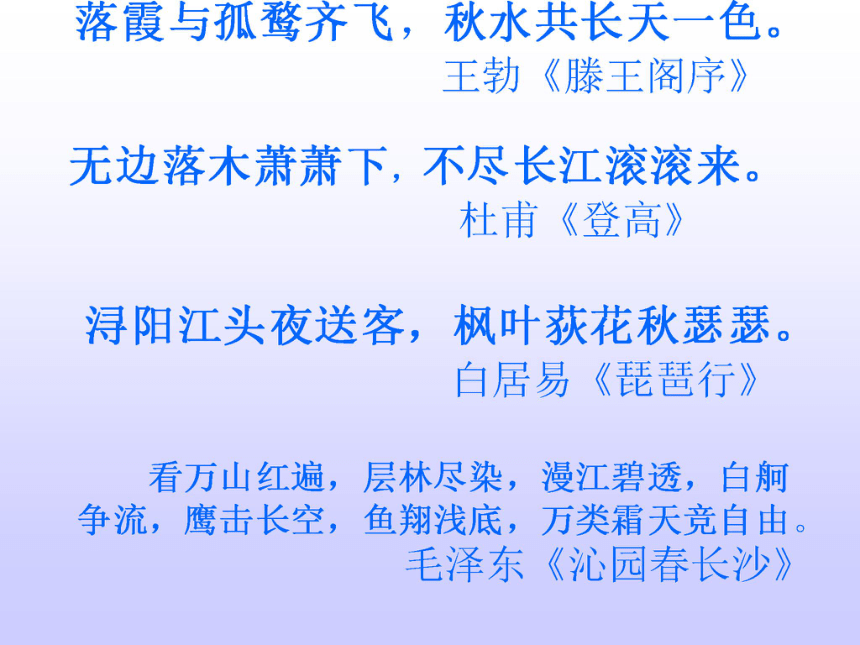

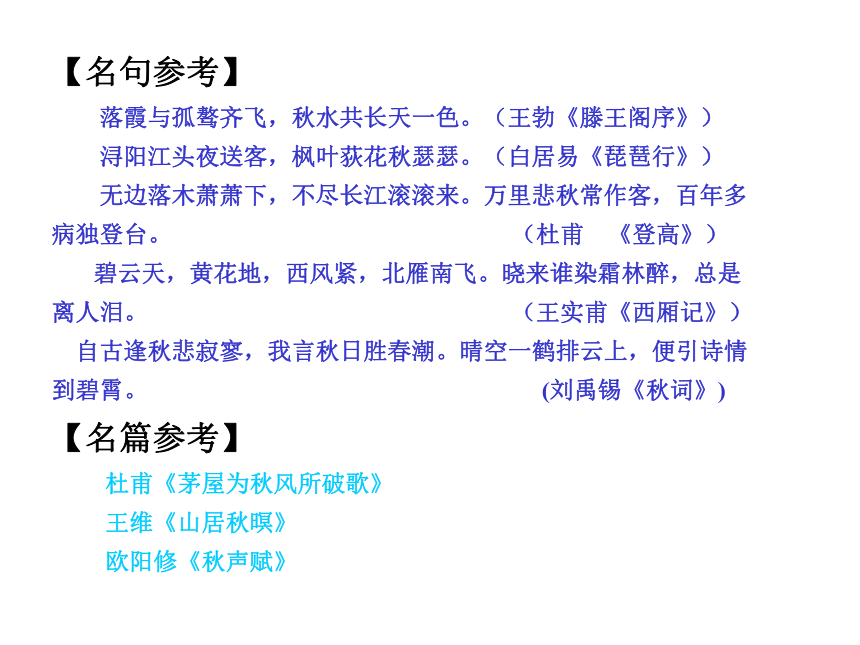

【名句参考】

落霞与孤骜齐飞,秋水共长天一色。(王勃《滕王阁序》)

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。(白居易《琵琶行》)

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多

病独登台。 (杜甫 《登高》)

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉,总是

离人泪。 (王实甫《西厢记》)

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春潮。晴空一鹤排云上,便引诗情

到碧霄。 (刘禹锡《秋词》)

【名篇参考】

杜甫《茅屋为秋风所破歌》

王维《山居秋暝》

欧阳修《秋声赋》

秋天是多姿多彩的—— 有人独立于橘子洲头,看到的是“万山红遍,层林尽染,……万类霜天竞自由”,秋日里,毛泽东读到的是壮丽。 有人登高,笔下出现了“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”(杜甫《登高》)秋风中,杜甫读到的是悲凉。 有人在秋中徘徊,目之所及是“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”和“杨柳岸晓风残月。”(柳永《雨霖铃》)秋雨里,柳永读到的是凄苦。

(读懂客观现实—感,体会思想感情—悟)

由此可见,文学作品,常常是客观现实和作者的主观感受的统一体,我们阅读文学作品贵在“读懂作者笔下的客观现实,体会蕴含在文章字里行间的思想感情”。

天净沙 秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马,

夕阳西下,断肠人在天涯.

天净沙 秋思

破屋浓茶小院,

漏光鸽声残蝉,

闲人蓝朵残垣,

槐蕊铺地,落寞人在故都。

从军行 王昌龄

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹姜敌关山月,无那金闺万里愁。

秋 怀(其二)

孟 郊

秋月颜色冰,老客志气单.

冷露滴梦破,峭风梳骨寒.

席上印病文,肠中转愁盘.

疑虑无所凭,虚听多无端.

梧桐枯峥嵘,声响如哀弹.

返回

作者简介

郁达夫(1896-1945),原名郁文,现代作家,浙江省富阳县人,七岁入私塾,“九岁题诗四座惊”。 1913年留学日本,1922回国。十年里受尽歧视、冷遇和屈辱,激起了他强烈而深沉的爱国热情。

留学期间,曾广泛涉猎外国文学,深受近代欧洲、日本各种社会思潮和文艺作品的熏陶,曾参与组织“创造社”。抗战爆发后,赴武汉参加抗日救国运动,后在南洋从事抗日工作,一九四五年九月被日本宪兵秘密杀害于苏门达腊。

主要作品有《沉沦》、《春风沉醉的晚上》、《迟桂花》等,在不同程度上,揭露了旧社会的罪恶,向封建社会大胆挑战,有一定的积极意义,但也带有颓废情绪。

其散文以游记著称,情景交触,文笔优美,自成一家。

郁达夫 (1895~1945)现代作家。原名郁文,浙江富阳人。

1921年与郭沫若、成仿吾发起成立创造社,出版了新文学最早的白话短篇小说集《沉沦》,以其“惊人的取材、大胆的描写”而震动了文坛。1922年毕业于东京帝国大学经济部。回国后参加编辑《创造》季刊、《创造周报》等刊物。1923年起在北京大学、武昌师范大学等校任教。1927年8月退出创造社。

1928年与鲁迅合编《奔流》月刊,并主编《大众文艺》。1930年中国自由运动大同盟成立,为发起人之一,并参加中国左翼作家联盟。1933年初加入中国民权保障同盟。在白色恐怖威慑下由上海移居杭州,徜徉于浙、皖等地的山水之间,写有不少文笔优美的游记。

时代背景

从1921年9月到1933年3月,郁达夫曾用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,他从1933年4月由上海迁居到杭州,居住近三年,这段时间里,过的是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,写下许多的游记散文。

1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,并写下了本文。

作者在对北平秋的描绘中,寄寓了眷恋故都自然风物和对美的执著追求,流露出一种沉静、寡淡的心境。“故都”表明描写的地点,含有深切的眷恋之意;“秋”字确定描写的内容。

写作背景:

二十世纪三十年代的旧中国,战乱连年,民生凋敝,连读书人也衣食无所安,居无定所。为了谋生,1934年郁达夫经青岛辗转千里,又回到了故都北平。多年来颠沛流离的生活,以及饱受人生愁苦与哀痛,使得郁达夫对眼前的“故都的秋”感受很特别。

4、找找看,郁达夫笔下,“故都的秋”在哪里?

作者笔下的“故都的秋” ,在小院中每座低矮的破屋内外;在秋槐的每一朵落蕊里;在秋蝉的每一声残鸣中;在秋雨的每一个雨点中;在秋枣的每一丝微黄里;也在那故都闲人充满了京腔的互答声中。

幻灯片 1返回

破屋

一丝 一丝日光

牵牛花的颜色

疏疏落落的秋草

碧绿的天色

驯鸽的飞声

(清、静、悲凉)

秋院静观:

槐树落蕊而知秋:

(清、静、悲凉)

“细腻”

“清闲”

“落寞”

“ 落蕊”

秋蝉蝉鸣而报秋:

“衰弱”

“残声”

“啼唱”

(清、静、悲凉)

秋雨淋人人知秋:

灰沉沉的天底下

息列索列的雨声

一阵冷风

都市闲人着装举止、

神情声调

(清、静、悲凉)

果树秋天之奇观:

淡绿淡黄的颜色

成熟至八九分

清秋佳日

文章结构图

①北国之秋 感受:“清”、“静”、“悲凉”

总起 向往:“想饱尝一尝”

②南国之秋 感受:“慢”、“润”、“淡”

向往:“看不饱”、“尝不透”、“赏 玩不到十足”

总起

故都的秋

1、秋园静观

2、槐树落蕊而知秋

3、秋蝉残鸣而报秋

4、秋雨淋人人知秋

5、果树秋天之奇观

清静悲凉

记叙、描写:

议论:“足见有……感触来的。”

眷恋向往之情

(形)

(神)

郁达夫

故都的秋

总写(1~2段)

北国的秋:清、静、悲凉

江南的秋:慢、润、淡

分写(3~11段)

记叙

清晨静观

落蕊轻扫

秋蝉残鸣

秋雨话凉

佳日秋果

观秋色:清

听秋声:静

品秋味:悲凉

议论

人皆感秋

非到北方不可

中国文人尤甚

总写(12~13段)

南国之秋:色彩不浓,回味不永。

北国之秋:色彩浓,回味永。

向往

品味

赞美

眷恋

多次写到南国之秋的原因

写南国之秋是为了南北对比,以南衬北,突出故都的秋感人至深,令人向往眷念。

作者用一支生花妙笔,把浓浓的秋味展现得淋漓尽致,但作者觉得这样仍然意犹未尽。因此在第13段,再次提到了北国的秋和南国的秋,与前文呼应,并运用形象的比喻,以排比的句式进行鲜明的对比来体现两者的不同。

南国的秋

北国的秋

本体

喻

体

黄酒

白干

甘甜可口

回味不永

稀饭

馍馍

食之有味

不浓易饿

鲈鱼

大蟹

黄犬

骆驼

玲珑如意

逗玩邀宠

味美细腻

剔刺而食

清香后劲足如秋之内蕴

有味耐饥

如秋之隽永

可大快朵颐

得秋之爽气

跋涉千万里

有秋之阔远

文中写了“青天下驯鸽的飞声”,“秋蝉的衰弱的残声”,“息列索落的雨声”,“缓慢悠闲的人声”,同样给人以幽静的感觉,这是什么原因?

这是运用了衬托的手法,以静衬动,以有声衬无声。形成了一种“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的艺术效果,上述声音是细小的,能听到这些细小的声音,就能给人幽静的感觉,说明这个地方寂静无声。

3、品味词句:

在这些景况的描写中,哪些地方突出了“清” 、哪些地方突出了“静”、哪些地方突出了“悲凉”?

明确:写秋院----“听得到青天下驯鸽的飞声。”(这是境的宁静);“细数着一丝一丝漏下来的日光”、“静对着像喇叭似的牵牛花”(这是心的宁静)。“一椽破屋”、“破壁腰”(境的悲凉。)

写秋槐----“脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极细极柔软的触觉。”(这是境的宁静,也是心的宁静。)“扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞。” (这里有境的宁静,也有心的悲凉。)

写秋蝉----“衰弱”、“残声”。(这本身就是一种悲凉。)

写秋雨----“息列索落”、“云渐渐地卷向了西去”、“很厚的青布单衣或夹袄”(这里有境地的宁静,也有情和境的悲凉。)

写秋果----“淡绿微黄”,即使是写“红”也是“红完”。(也是一种清、静的淡色。)

郁达夫写“故都的秋”,紧扣住“清”、“静”、“悲凉”的特点,不用浓墨重彩,而是用平凡的词语表达了平凡的秋姿、秋色、秋声、秋味和平凡的人。

2、“悲凉”本是形容消极、低落情绪的,可为什么作者把“悲凉”用在赞美故都之秋的文字中(文眼句),而不用明快的笔调来颂秋呢?(方法:联系背景)

明确:郁达夫,三岁丧父。17岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和歧视的十年。在个人性格方面,他抑郁善感;在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。” 此文写于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。这种感受在当时其他人的作品中也有痕迹。如朱自清的《荷塘月色》不也有哀愁吗?

故都的秋景多种多样,作者为何只选取上述秋景描绘呢?试从主客观分析?

客观:

主观:

这是景物本身固有的物征,是北京秋天

的自然色彩。

作家个人的善感气质

旧中国时代的抑郁环境

作家的文艺观和审美追求

故都的秋景是丰富多彩的——有红叶似火的香山,有游人如织的颐和园、有明澈如镜的昆明湖等,那么作者为什么不选取哪些色彩灿烂的景色,而只选取了“清、静、悲凉”的景物来写呢?(结合作者的主观感受和时代背景理解)

“法国批评家说,文体像人,中国人说,言为心声,不管是如何善于矫揉造作的人,在文章里,自然总流露一点真性情出来,这是有一定的道理。”(郁达夫《写作闲谈》)

“文者人也”“言为心声”,可见,郁达夫将个人的不幸遭际,动荡的现实及腐败的当局都融入到故都的秋。“清、静、悲凉”的故都之秋,正是郁达夫“清、静、悲凉”心灵之秋的折射。

漆瑗先生认为:“一个温和,一个刚烈;一个稠润,一个硬实;一个细腻秀美,一个粗壮威严;一个机灵活泼,一个沉稳刻苦。”

张宏星先生:“它们比喻的南国之秋味平淡,北国之秋味浓烈;南国之秋秋味稀薄,北国之秋秋味厚实;南国之秋秋味柔软,北国之秋秋味刚强;南国之秋范围狭小,北国之秋范围广大。”

纵观全文,你认为作者是颂秋还是悲秋?为什么?

颂秋。作者是在颂秋,但全文的基调的确有些悲凉。故都的秋像一首诗,深沉而含蓄;故都的秋像一幅画,美丽而又落寞;故都的秋是一只歌,忧伤而又苍凉。郁达夫先生是在用自己的心去感受故都的秋,真是一无一景总关情

一、导入新课

一年四季中,春天是妩媚而充满生机的,因而许多人都喜爱春天,不少人写过赞美春天的文词;夏天常常是热情的,她给人以无穷的回味,所以在《再别康桥》中,漫步在“沉淀着彩虹似的梦”的康桥,徐志摩先生要慢吟轻咏:“但我不能放歌,悄悄是别离的笙箫;夏虫也为我沉默,沉默是今晚的康桥。” 那么,秋天呢?

【名句参考】

落霞与孤骜齐飞,秋水共长天一色。(王勃《滕王阁序》)

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。(白居易《琵琶行》)

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多

病独登台。 (杜甫 《登高》)

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉,总是

离人泪。 (王实甫《西厢记》)

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春潮。晴空一鹤排云上,便引诗情

到碧霄。 (刘禹锡《秋词》)

【名篇参考】

杜甫《茅屋为秋风所破歌》

王维《山居秋暝》

欧阳修《秋声赋》

秋天是多姿多彩的—— 有人独立于橘子洲头,看到的是“万山红遍,层林尽染,……万类霜天竞自由”,秋日里,毛泽东读到的是壮丽。 有人登高,笔下出现了“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”(杜甫《登高》)秋风中,杜甫读到的是悲凉。 有人在秋中徘徊,目之所及是“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”和“杨柳岸晓风残月。”(柳永《雨霖铃》)秋雨里,柳永读到的是凄苦。

(读懂客观现实—感,体会思想感情—悟)

由此可见,文学作品,常常是客观现实和作者的主观感受的统一体,我们阅读文学作品贵在“读懂作者笔下的客观现实,体会蕴含在文章字里行间的思想感情”。

天净沙 秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马,

夕阳西下,断肠人在天涯.

天净沙 秋思

破屋浓茶小院,

漏光鸽声残蝉,

闲人蓝朵残垣,

槐蕊铺地,落寞人在故都。

从军行 王昌龄

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹姜敌关山月,无那金闺万里愁。

秋 怀(其二)

孟 郊

秋月颜色冰,老客志气单.

冷露滴梦破,峭风梳骨寒.

席上印病文,肠中转愁盘.

疑虑无所凭,虚听多无端.

梧桐枯峥嵘,声响如哀弹.

返回

作者简介

郁达夫(1896-1945),原名郁文,现代作家,浙江省富阳县人,七岁入私塾,“九岁题诗四座惊”。 1913年留学日本,1922回国。十年里受尽歧视、冷遇和屈辱,激起了他强烈而深沉的爱国热情。

留学期间,曾广泛涉猎外国文学,深受近代欧洲、日本各种社会思潮和文艺作品的熏陶,曾参与组织“创造社”。抗战爆发后,赴武汉参加抗日救国运动,后在南洋从事抗日工作,一九四五年九月被日本宪兵秘密杀害于苏门达腊。

主要作品有《沉沦》、《春风沉醉的晚上》、《迟桂花》等,在不同程度上,揭露了旧社会的罪恶,向封建社会大胆挑战,有一定的积极意义,但也带有颓废情绪。

其散文以游记著称,情景交触,文笔优美,自成一家。

郁达夫 (1895~1945)现代作家。原名郁文,浙江富阳人。

1921年与郭沫若、成仿吾发起成立创造社,出版了新文学最早的白话短篇小说集《沉沦》,以其“惊人的取材、大胆的描写”而震动了文坛。1922年毕业于东京帝国大学经济部。回国后参加编辑《创造》季刊、《创造周报》等刊物。1923年起在北京大学、武昌师范大学等校任教。1927年8月退出创造社。

1928年与鲁迅合编《奔流》月刊,并主编《大众文艺》。1930年中国自由运动大同盟成立,为发起人之一,并参加中国左翼作家联盟。1933年初加入中国民权保障同盟。在白色恐怖威慑下由上海移居杭州,徜徉于浙、皖等地的山水之间,写有不少文笔优美的游记。

时代背景

从1921年9月到1933年3月,郁达夫曾用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,他从1933年4月由上海迁居到杭州,居住近三年,这段时间里,过的是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,写下许多的游记散文。

1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,并写下了本文。

作者在对北平秋的描绘中,寄寓了眷恋故都自然风物和对美的执著追求,流露出一种沉静、寡淡的心境。“故都”表明描写的地点,含有深切的眷恋之意;“秋”字确定描写的内容。

写作背景:

二十世纪三十年代的旧中国,战乱连年,民生凋敝,连读书人也衣食无所安,居无定所。为了谋生,1934年郁达夫经青岛辗转千里,又回到了故都北平。多年来颠沛流离的生活,以及饱受人生愁苦与哀痛,使得郁达夫对眼前的“故都的秋”感受很特别。

4、找找看,郁达夫笔下,“故都的秋”在哪里?

作者笔下的“故都的秋” ,在小院中每座低矮的破屋内外;在秋槐的每一朵落蕊里;在秋蝉的每一声残鸣中;在秋雨的每一个雨点中;在秋枣的每一丝微黄里;也在那故都闲人充满了京腔的互答声中。

幻灯片 1返回

破屋

一丝 一丝日光

牵牛花的颜色

疏疏落落的秋草

碧绿的天色

驯鸽的飞声

(清、静、悲凉)

秋院静观:

槐树落蕊而知秋:

(清、静、悲凉)

“细腻”

“清闲”

“落寞”

“ 落蕊”

秋蝉蝉鸣而报秋:

“衰弱”

“残声”

“啼唱”

(清、静、悲凉)

秋雨淋人人知秋:

灰沉沉的天底下

息列索列的雨声

一阵冷风

都市闲人着装举止、

神情声调

(清、静、悲凉)

果树秋天之奇观:

淡绿淡黄的颜色

成熟至八九分

清秋佳日

文章结构图

①北国之秋 感受:“清”、“静”、“悲凉”

总起 向往:“想饱尝一尝”

②南国之秋 感受:“慢”、“润”、“淡”

向往:“看不饱”、“尝不透”、“赏 玩不到十足”

总起

故都的秋

1、秋园静观

2、槐树落蕊而知秋

3、秋蝉残鸣而报秋

4、秋雨淋人人知秋

5、果树秋天之奇观

清静悲凉

记叙、描写:

议论:“足见有……感触来的。”

眷恋向往之情

(形)

(神)

郁达夫

故都的秋

总写(1~2段)

北国的秋:清、静、悲凉

江南的秋:慢、润、淡

分写(3~11段)

记叙

清晨静观

落蕊轻扫

秋蝉残鸣

秋雨话凉

佳日秋果

观秋色:清

听秋声:静

品秋味:悲凉

议论

人皆感秋

非到北方不可

中国文人尤甚

总写(12~13段)

南国之秋:色彩不浓,回味不永。

北国之秋:色彩浓,回味永。

向往

品味

赞美

眷恋

多次写到南国之秋的原因

写南国之秋是为了南北对比,以南衬北,突出故都的秋感人至深,令人向往眷念。

作者用一支生花妙笔,把浓浓的秋味展现得淋漓尽致,但作者觉得这样仍然意犹未尽。因此在第13段,再次提到了北国的秋和南国的秋,与前文呼应,并运用形象的比喻,以排比的句式进行鲜明的对比来体现两者的不同。

南国的秋

北国的秋

本体

喻

体

黄酒

白干

甘甜可口

回味不永

稀饭

馍馍

食之有味

不浓易饿

鲈鱼

大蟹

黄犬

骆驼

玲珑如意

逗玩邀宠

味美细腻

剔刺而食

清香后劲足如秋之内蕴

有味耐饥

如秋之隽永

可大快朵颐

得秋之爽气

跋涉千万里

有秋之阔远

文中写了“青天下驯鸽的飞声”,“秋蝉的衰弱的残声”,“息列索落的雨声”,“缓慢悠闲的人声”,同样给人以幽静的感觉,这是什么原因?

这是运用了衬托的手法,以静衬动,以有声衬无声。形成了一种“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的艺术效果,上述声音是细小的,能听到这些细小的声音,就能给人幽静的感觉,说明这个地方寂静无声。

3、品味词句:

在这些景况的描写中,哪些地方突出了“清” 、哪些地方突出了“静”、哪些地方突出了“悲凉”?

明确:写秋院----“听得到青天下驯鸽的飞声。”(这是境的宁静);“细数着一丝一丝漏下来的日光”、“静对着像喇叭似的牵牛花”(这是心的宁静)。“一椽破屋”、“破壁腰”(境的悲凉。)

写秋槐----“脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极细极柔软的触觉。”(这是境的宁静,也是心的宁静。)“扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞。” (这里有境的宁静,也有心的悲凉。)

写秋蝉----“衰弱”、“残声”。(这本身就是一种悲凉。)

写秋雨----“息列索落”、“云渐渐地卷向了西去”、“很厚的青布单衣或夹袄”(这里有境地的宁静,也有情和境的悲凉。)

写秋果----“淡绿微黄”,即使是写“红”也是“红完”。(也是一种清、静的淡色。)

郁达夫写“故都的秋”,紧扣住“清”、“静”、“悲凉”的特点,不用浓墨重彩,而是用平凡的词语表达了平凡的秋姿、秋色、秋声、秋味和平凡的人。

2、“悲凉”本是形容消极、低落情绪的,可为什么作者把“悲凉”用在赞美故都之秋的文字中(文眼句),而不用明快的笔调来颂秋呢?(方法:联系背景)

明确:郁达夫,三岁丧父。17岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和歧视的十年。在个人性格方面,他抑郁善感;在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。” 此文写于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。这种感受在当时其他人的作品中也有痕迹。如朱自清的《荷塘月色》不也有哀愁吗?

故都的秋景多种多样,作者为何只选取上述秋景描绘呢?试从主客观分析?

客观:

主观:

这是景物本身固有的物征,是北京秋天

的自然色彩。

作家个人的善感气质

旧中国时代的抑郁环境

作家的文艺观和审美追求

故都的秋景是丰富多彩的——有红叶似火的香山,有游人如织的颐和园、有明澈如镜的昆明湖等,那么作者为什么不选取哪些色彩灿烂的景色,而只选取了“清、静、悲凉”的景物来写呢?(结合作者的主观感受和时代背景理解)

“法国批评家说,文体像人,中国人说,言为心声,不管是如何善于矫揉造作的人,在文章里,自然总流露一点真性情出来,这是有一定的道理。”(郁达夫《写作闲谈》)

“文者人也”“言为心声”,可见,郁达夫将个人的不幸遭际,动荡的现实及腐败的当局都融入到故都的秋。“清、静、悲凉”的故都之秋,正是郁达夫“清、静、悲凉”心灵之秋的折射。

漆瑗先生认为:“一个温和,一个刚烈;一个稠润,一个硬实;一个细腻秀美,一个粗壮威严;一个机灵活泼,一个沉稳刻苦。”

张宏星先生:“它们比喻的南国之秋味平淡,北国之秋味浓烈;南国之秋秋味稀薄,北国之秋秋味厚实;南国之秋秋味柔软,北国之秋秋味刚强;南国之秋范围狭小,北国之秋范围广大。”

纵观全文,你认为作者是颂秋还是悲秋?为什么?

颂秋。作者是在颂秋,但全文的基调的确有些悲凉。故都的秋像一首诗,深沉而含蓄;故都的秋像一幅画,美丽而又落寞;故都的秋是一只歌,忧伤而又苍凉。郁达夫先生是在用自己的心去感受故都的秋,真是一无一景总关情