人教版高中数学选修2-3数学教案:1.3.2杨辉三角与二项式系数的性质

文档属性

| 名称 | 人教版高中数学选修2-3数学教案:1.3.2杨辉三角与二项式系数的性质 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 730.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标A版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-10-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

以学为本的教学设计方案

课题名称

§1.3.2“杨辉三角”与二项式系数的性质

姓名

工作单位

河北承德第一中学

年级学科

高三数学

教材版本

人教A版

一、教学内容分析:

《“杨辉三角”与二项式系数的性质》是全日制普通高级中学教科书人教A版选修2-3第1章第3节第2课时.教科书将二项式系数性质的讨论与“杨辉三角”结合起来,是因为“杨辉三角”蕴含了丰富的内容,由它可以直观看出二项式系数的性质,“杨辉三角”是我国古代数学重要成就之一,显示了我国古代人民的卓越智慧和才能,应抓住这一题材,对学生进行爱国主义教育,激励学生的民族自豪感.本节内容以前面学习的二项式定理为基础,

由于二项式系数组成的数列就是一个离散函数,引导学生从函数的角度研究二项式系数的性质,便于建立知识的前后联系,使学生体会用函数知识研究问题的方法,可以画出它的图象,利用几何直观、数形结合、特殊到一般的数学思想方法进行思考,这对发现规律,形成证明思路等都有好处. 这一过程不仅有利于培养学生的思维能力、理性精神和实践能力;也有利于学生理解数学知识,培养其数学应用意识.

研究二项式系数这组特定的组合数的性质,对巩固二项式定理,建立相关知识之间的联系,进一步认识组合数、进行组合数的计算和变形都有重要的作用,对后续学习微分方程等也具有重要地位.

二、教学目标

知识目标:通过学习“杨辉三角与二项式系数的性质”这一节,使学生掌握二项式系数的对称性、递推性、增减性与最大值和各二项式系数的和等性质及应用这些性质解决简单的数学问题。

2. 数学思想方法目标:① 通过体验“发现规律、寻找联系、探究证明、性质运用”的学习过程,使学生体会应用由特殊到一般进行归纳、由一般到特殊进行赋值等重要数学思想方法解决问题的“再创造”过程.

②通过从函数的角度、数列的角度研究二项式系数的性质,使学生建立知识的前后联系,培养学生的观察能力和归纳推理能力.

情感态度目标:通过“了解杨辉三角、探究与发现杨辉三角包含的规律”的学习活动,让学生感受我国古代数学成就及其数学美,激发民族自豪感. 激发学生探索、研究我国古代数学的热情.

教学重点与难点:

重点:二项式系数的性质(对称性、递推性、增减性与最大值和各二项式系数的和。)

难点:理解增减性与最大值时,根据n的奇偶性确定相应的分界点;利用赋值法证明二项式系数的性质,数学思想方法(由特殊到一般、由一般到特殊)的渗透.

三、学习者特征分析

知识结构:学生已学习两个计数原理和二项式定理,再让学生课前探究“杨辉三角”包含的规律,结合“杨辉三角”,并从函数的角度研究二项式系数的性质.

心理特征:高二的学生已经具备了一定的分析、探究问题的能力,恰时恰点的问题引导就能建立知识之间的相互联系,解决相关问题.

四、教学过程

1. 展示图片话杨辉

“杨辉三角”是一个三角形数表,曾在我国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书里出现。杨辉指出这个方法出于《释锁》算书,且我国北宋数学家贾宪(约公元11世纪)已经用过它。这表明我们发明这个表不晚于11世纪。在欧洲,这个表被认为是法国数学家帕斯卡(B.Pascal,1623-1662)首先发现的,他们把这个表叫做帕斯卡三角。这就是说,杨辉三角的发现要比欧洲早五百年左右,由此可见我国古代数学的成就是非常值得中华民族自豪的。(通过图片,更能吸引学生的注意力)

【设计意图】引导学生开展课外学习,了解“杨辉三角”,探究与发现“杨辉三角”包含的规律,弘扬我国古代数学文化;展示探究与发现的杨辉三角的规律,为学习二项式系数的性质埋下伏笔.

2. 激活原有知识

二项式定理:

二项式系数是:

组合数性质:

合作探究

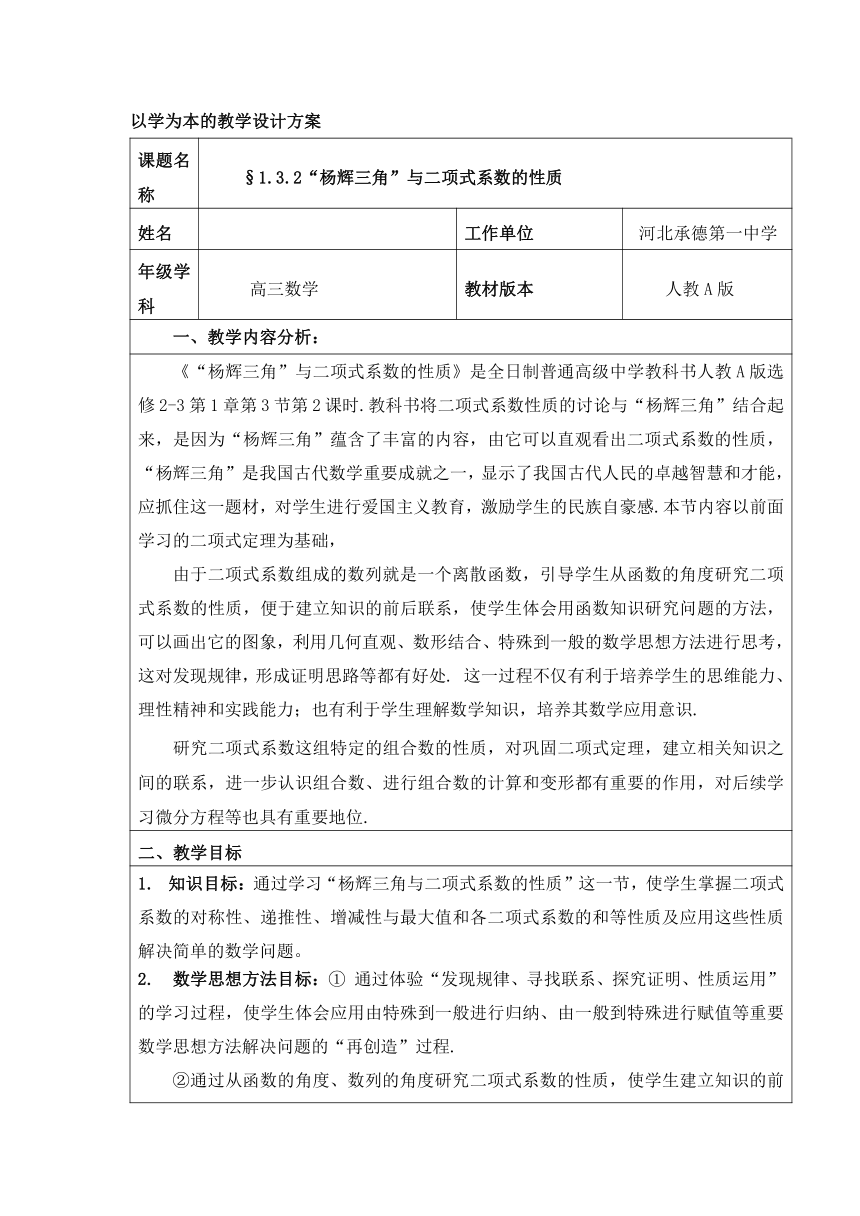

问题1:完成(n=1,2,3,4,5,6)的二项展开式的二项式系数表,你能发现什么?

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

(二项式系数表) (杨辉三角)

【设计意图】寻找二项式系数与杨辉三角的关系,从而让学生理解二项式系数具有杨辉三角同行中的规律.

3. 联系旧知探新知

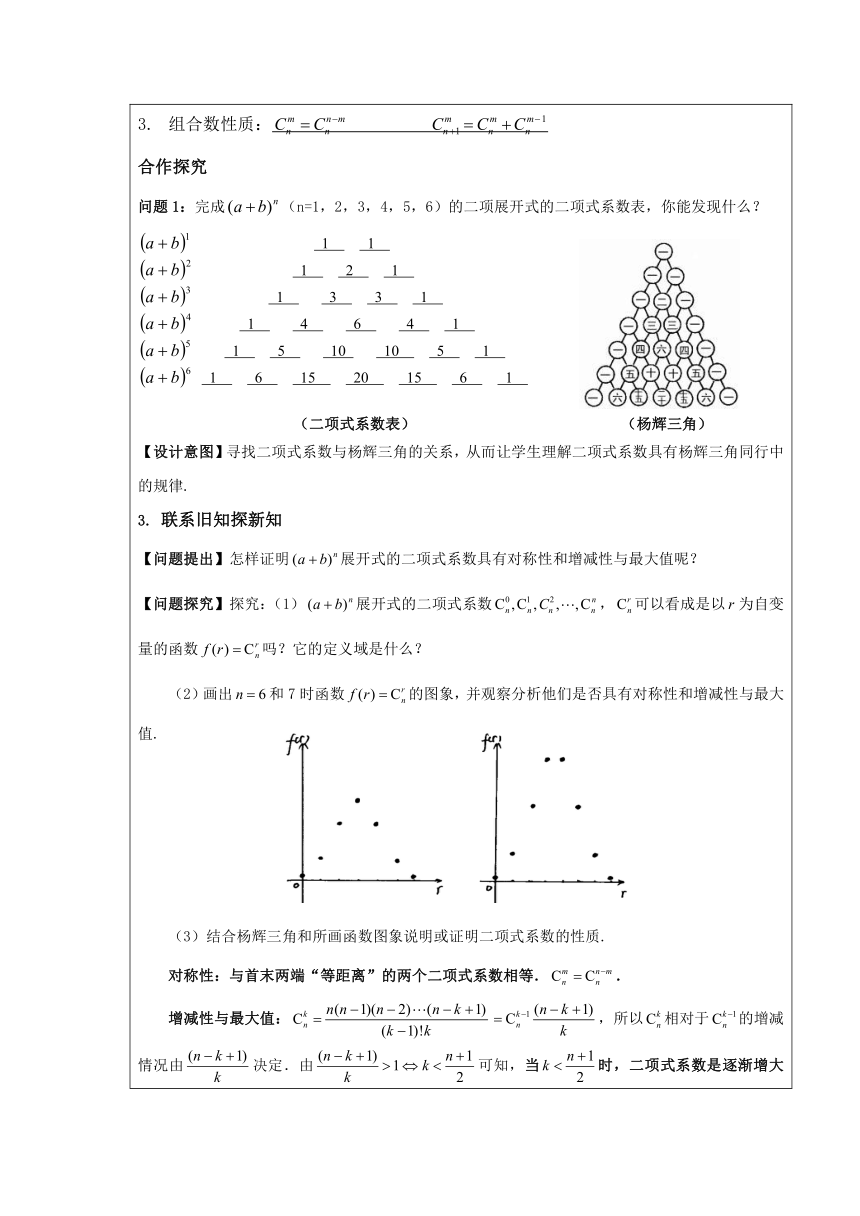

【问题提出】怎样证明展开式的二项式系数具有对称性和增减性与最大值呢?

【问题探究】探究:(1)展开式的二项式系数,可以看成是以为自变量的函数吗?它的定义域是什么?

(2)画出和7时函数的图象,并观察分析他们是否具有对称性和增减性与最大值.

(3)结合杨辉三角和所画函数图象说明或证明二项式系数的性质.

对称性:与首末两端“等距离”的两个二项式系数相等..

增减性与最大值:,所以相对于的增减情况由决定.由可知,当时,二项式系数是逐渐增大的.由对称性知它的后半部分是逐渐减小的,且在中间取得最大值.当的偶数时,中间的一项取得最大值;当是奇数时,中间的两项,相等,且同时取得最大值.

【设计意图】教师引导学生用函数思想探究二项式系数的性质,学生画图并观察分析图象性质;运用特殊到一般、数形结合的数学思想归纳二项式系数的性质,升华认识;通过分组讨论、自主探究、合作交流,说明或证明二项式系数的对称性和增减性与最大值,提高学生合作意识.

4. 合作交流议方法

【继续探究】问题:展开式的各二项式系数的和是多少?

探究:(1)计算展开式的二项式系数的和(=1,2,3,4,5,6).

(2)猜想展开式的二项式系数的和.

(3)怎样证明你猜想的结论成立?

赋值法:已知,

令,则.

这就是说,的展开式的各个二项式系数的和等于.

元集合子集的个数(两个计数原理).

分类计数原理:

分步计数原理:个2相乘,即.

所以.

【问题拓展】你能求吗?

在展开式中,令,

则得,

即,所以,

在的展开式中,奇数项的二项式系数的和等于偶数项的二项式系数的和.

【设计意图】通过学生归纳猜想各二项式系数的和,引导学生验证猜想结论是否正确;同时为了突破利用赋值法证明二项式系数性质的难点,引导学生从模型化的角度出发,多角度的分析问题、探究问题、解决问题,将学生思维推向高潮,既加深学生对前后知识的内在联系的理解,又从深度和广度上让学生感受数学知识的串联和呼应.

5. 反馈升华拨思路

练1.的展开式中的第四项和第八项的二项式系数相等,则等于 .

练2.的展开式中前 项的二项式系数逐渐增大,后半部分逐渐减小,二项式系数取得最大值的是第 项.

练3.已知,求:

(1);(2).

【设计意图】促进学生进一步掌握二项式系数的性质,学会用赋值法解决问题,促进其有意识的运用.

6. 悬念小结再求索

【课堂小结】 通过本节课的学习,你有什么收获和体会(从数学和生活的角度)?还有什么疑问吗?

【课堂延伸】今天同学们展示了一些杨辉三角的规律,但是作为我国古代数学重要成就之一的杨辉三角还有更多有趣的规律,相信大家一定有极高的热情和严谨的态度去探究与发现杨辉三角的奥妙之处.

【课外活动】(研究性学习)

活动主题:杨辉三角中的奥妙.

活动目标:探究与发现杨辉三角中的更多奥妙.

活动方案步骤:查阅资料,收集信息;独立思考,发现规律,猜想证明;合作探究,小组讨论,形成初步结论;与指导老师及其他小组成员交流展示;撰写研究性学习报告.

【设计意图】通过课堂的整理、总结与反思,使学生更好的掌握主干知识,体会探究过程中渗透的数学思想方法,再次感受我国古代数学成就,激励自己努力学习.“杨辉三角”还有很多有趣的规律,让学生带着问题走进课堂,带着疑问离开教室,培养学生自主研修的习惯,提高学生探究问题、解决问题的能力.设计研究性学习活动,诱发学生创造性的想象和推理.同时教会学生如何开展研究性学习.

五、教学策略选择与信息技术融合的设计

教师活动

预设学生活动

设计意图

1介绍杨辉及杨辉三角

观察PPT中“杨辉”的图片及杨辉著作等引起学习这节课的兴趣。

引导学生开展课外学习,了解“杨辉三角”,探究与发现“杨辉三角”包含的规律,弘扬我国古代数学文化;展示探究与发现的杨辉三角的规律,为学习二项式系数的性质埋下伏笔.

问题1:完成(n=1,2,3,4,5,6)的二项展开式的二项式系数表,你能发现什

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

(二项式系数表)

(杨辉三角)

寻找二项式系数与杨辉三角的关系,从而让学生理解二项式系数具有杨辉三角同行中的规律.

怎样证明展开式的二项式系数具有对称性和增减性与最大值呢?

探究:(1)展开式的二项式系数,可以看成是以为自变量的函数吗?它的定义域是什么?

(2)画出和7时函数的图象,并观察分析他们是否具有对称性和增减性与最大值.

(3)结合杨辉三角和所画函数图象说明或证明二项式系数的性质.

对称性:与首末两端“等距离”的两个二项式系数相等..

增减性与最大值:,所以相对于的增减情况由决定.由可知,当时,二项式系数是逐渐增大的.由对称性知它的后半部分是逐渐减小的,且在中间取得最大值.当的偶数时,中间的一项取得最大值;当是奇数时,中间的两项,相等,且同时取得最大值.

教师引导学生用函数思想探究二项式系数的性质,学生画图并观察分析图象性质;运用特殊到一般、数形结合的数学思想归纳二项式系数的性质,升华认识;通过分组讨论、自主探究、合作交流,说明或证明二项式系数的对称性和增减性与最大值,提高学生合作意识.

问题:展开式的各二项式系数的和是多少?

你能求吗?

,

令,则.

这就是说,的展开式的各个二项式系数的和等于.

元集合子集的个数(两个计数原理).

分类计数原理:

分步计数原理:个2相乘,即.

所以.

在展开式中,令,

则得,

即,所以,

在的展开式中,奇数项的二项式系数的和等于偶数项的二项式系数的和.

通过学生归纳猜想各二项式系数的和,引导学生验证猜想结论是否正确;同时为了突破利用赋值法证明二项式系数性质的难点,引导学生从模型化的角度出发,多角度的分析问题、探究问题、解决问题,将学生思维推向高潮,既加深学生对前后知识的内在联系的理解,又从深度和广度上让学生感受数学知识的串联和呼应.

六、教学评价设计

本节课有以下几点值得一提:

一、目标定位准确

本节课,教师在充分挖掘教学内容的内在联系,了解学生已有知识基础,充分分析学情后,确定的教学目标:理解、领悟二项式系数性质;渗透数形结合和分类讨论思想;灵活有效地运用赋值法.应该说具有具体而又准确,科学而有效的特点.随着课堂的实践得到了落实,并且将“知识目标”、“能力目标”、“情感目标”融为一体.

教学目标完全符合学生“认识规律”,以递进的形式呈现:观察分析、归纳猜想、抽象概括,提炼上升;特殊——一般——特殊到一般…,课堂实践表明,这些目标,在师生共同努力及合作下是完全可以达到的.

二、突出主体地位

1.放手发动学生

把课堂还给学生,一直是课改的大方向,也是新课标的原动力之一. 还给学生什么呢?教师作了很好的诠释:

一是给“问题”,当然问题有预设的,也有生成的,符合从学生“思维最近发展区”出发这一根本教学原则.

二是给“时间”,这体现了教师的先进教学理念,即便是教学难点“中间项系数最大”这一组合数计算讨论过程仍由学生尝试. 当然,n=6,7时,离散型函数的图象起了直观引领,奠基的重要作用. 不为完成任务所累,不为主宰课堂所困.

三是给“机会”,让学生展示自主探索,合作交流的成果,极大地保护和激发了学生学习的热情和积极性,参与程度和激情得到了空前的提高.

2.彰显理性数学

本节课,无论是对称性,增减性(最大值),及二项式系数和的逐步生成,学生都能从“特殊到一般”的认识规律,归纳猜想到结论. 但数形结合的函数思想,组合数两个性质的运用,两个计数原理的巧妙“会师”,奇数项二项式系数和等于偶数项二项式系数和,反馈升华例示中赋值法再现. 这正是“数学演绎”、“理性数学”的精华,让学生找到内化和建构的多种途径.这不仅会自然增强或辐射到学生的解题能力和理性思维,更能影响和渗透到他们的终身学习和今后从事的工作中去.

3.呈现合作交流

本节课每个问题的波浪式出现,我们不仅发现每个学生动手做、动眼看、动口说、动笔写、动脑想,全身心投入到学习过程中去,真正地让学生动起来,让课堂活起来,更令人吃惊的是“合作交流”发挥得淋漓尽致. 这不仅反映在四人小组毫无掩饰、捏造的交流过程,更有把自己的不同想法敢于同学面前展示和袒露的真实场景. 这种“生生合作”的经典,更来自于“师生合作”的源头. 教师始终把自己放在和学生平等的位置上,“同欢乐,共困苦”,让学生心情愉悦地、神情自信地回答和展示自己的“成果”,这些话成果、说思路、讲道理、议方法、谈感悟等系列活动,既寄托了老师的殷切希望和拳拳爱生之心,又破除了传统的学生蹑手蹑脚演板,胆怯地来回张望,等待老师去评点乃至训斥的那种尴尬局面,展现了一种兴趣盎然、生动活泼的自主、合作、交流的课堂活动场景.

三、主导水到渠成

综观整节课三个性质的呈现(教师板书的主题)毫无生涩造作,支离隔阂的痕迹. 却是分块搭建,彼此衔接,宛若于活动中生成,从过程中体验,在操作中建构,水到渠成之感,这得益于教师充分挖掘和把握教材内在联系之功力和涵养,也借助于教师过渡衔接之妙:和蔼微笑的教态,激励动情的语言,豁达激情的风貌,使得课堂情境天人合一.

四、增色情感价值

教材的主干内容之一“杨辉三角”就蕴含较丰富的文化价值(包括数字演变),我国古代数学成就和爱国主义情结.教学过程中,由于提及到与“帕斯卡三角”的比照,涉及到与“斐波那契数列”的联系,学生的民族自豪感,爱国主义情操不时会写在那一张张稚嫩、率真的脸上,相信对他们的精神风貌是一种陶冶,思想品质是一种升华.

本节课值得改进的地方:

一是可考虑通过网上链接搜集一些“杨辉三角”包含的规律,比较学生展示的结论,让学生享受成功的喜悦,同时激发学生“再求索”的热情;二是学生展示小组讨论增减性与最大值时出现口误,以及教师板书将“各二项式系数的和”写成“各二项式的系数和”,尽管课后通过师生沟通,形成了共识,但值得在以后的教学中更好地把握好教学细节.

七、教学板书

板书主要是学生展示的,配合PPT。

八、教学反思

通过本节课的教学实践,认识到多一点精心设计,就能融一份直观生成,体会到什么是由“关注知识”转向“关注学生”.在教学过程中,注意到了由“给出知识”转向“引起活动”,由“完成教学任务”转向“促进学生发展”,学生成为课堂上的真正主人.开展数学体验,丰富学习方式,师生会有共同的、积极的情感体验.

成功之处:一是教学设计独到而又新颖,打破常规,不走寻常路,通过三步探究实现本节课的教学目标,突出以学生为主体,教师以引导者的身份参与其中;二是教态自然得体,亲和力强,能很好的驾驭课堂,积极调动学生思考问题,课堂气氛活跃.

改进之处:一是可考虑通过网上链接搜集一些杨辉三角包含的规律,比较学生展示的结论,让学生享受成功的喜悦,同时激发学生“再求索”的热情;二是学生展示小组讨论增减性与最大值时出现口误,以及教师板书将“各二项式系数的和”写成“各二项式的系数和”,虽然课后通过师生沟通,学生说不影响掌握本节知识,但是在以后的教学中一定要做得更好.

课题名称

§1.3.2“杨辉三角”与二项式系数的性质

姓名

工作单位

河北承德第一中学

年级学科

高三数学

教材版本

人教A版

一、教学内容分析:

《“杨辉三角”与二项式系数的性质》是全日制普通高级中学教科书人教A版选修2-3第1章第3节第2课时.教科书将二项式系数性质的讨论与“杨辉三角”结合起来,是因为“杨辉三角”蕴含了丰富的内容,由它可以直观看出二项式系数的性质,“杨辉三角”是我国古代数学重要成就之一,显示了我国古代人民的卓越智慧和才能,应抓住这一题材,对学生进行爱国主义教育,激励学生的民族自豪感.本节内容以前面学习的二项式定理为基础,

由于二项式系数组成的数列就是一个离散函数,引导学生从函数的角度研究二项式系数的性质,便于建立知识的前后联系,使学生体会用函数知识研究问题的方法,可以画出它的图象,利用几何直观、数形结合、特殊到一般的数学思想方法进行思考,这对发现规律,形成证明思路等都有好处. 这一过程不仅有利于培养学生的思维能力、理性精神和实践能力;也有利于学生理解数学知识,培养其数学应用意识.

研究二项式系数这组特定的组合数的性质,对巩固二项式定理,建立相关知识之间的联系,进一步认识组合数、进行组合数的计算和变形都有重要的作用,对后续学习微分方程等也具有重要地位.

二、教学目标

知识目标:通过学习“杨辉三角与二项式系数的性质”这一节,使学生掌握二项式系数的对称性、递推性、增减性与最大值和各二项式系数的和等性质及应用这些性质解决简单的数学问题。

2. 数学思想方法目标:① 通过体验“发现规律、寻找联系、探究证明、性质运用”的学习过程,使学生体会应用由特殊到一般进行归纳、由一般到特殊进行赋值等重要数学思想方法解决问题的“再创造”过程.

②通过从函数的角度、数列的角度研究二项式系数的性质,使学生建立知识的前后联系,培养学生的观察能力和归纳推理能力.

情感态度目标:通过“了解杨辉三角、探究与发现杨辉三角包含的规律”的学习活动,让学生感受我国古代数学成就及其数学美,激发民族自豪感. 激发学生探索、研究我国古代数学的热情.

教学重点与难点:

重点:二项式系数的性质(对称性、递推性、增减性与最大值和各二项式系数的和。)

难点:理解增减性与最大值时,根据n的奇偶性确定相应的分界点;利用赋值法证明二项式系数的性质,数学思想方法(由特殊到一般、由一般到特殊)的渗透.

三、学习者特征分析

知识结构:学生已学习两个计数原理和二项式定理,再让学生课前探究“杨辉三角”包含的规律,结合“杨辉三角”,并从函数的角度研究二项式系数的性质.

心理特征:高二的学生已经具备了一定的分析、探究问题的能力,恰时恰点的问题引导就能建立知识之间的相互联系,解决相关问题.

四、教学过程

1. 展示图片话杨辉

“杨辉三角”是一个三角形数表,曾在我国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书里出现。杨辉指出这个方法出于《释锁》算书,且我国北宋数学家贾宪(约公元11世纪)已经用过它。这表明我们发明这个表不晚于11世纪。在欧洲,这个表被认为是法国数学家帕斯卡(B.Pascal,1623-1662)首先发现的,他们把这个表叫做帕斯卡三角。这就是说,杨辉三角的发现要比欧洲早五百年左右,由此可见我国古代数学的成就是非常值得中华民族自豪的。(通过图片,更能吸引学生的注意力)

【设计意图】引导学生开展课外学习,了解“杨辉三角”,探究与发现“杨辉三角”包含的规律,弘扬我国古代数学文化;展示探究与发现的杨辉三角的规律,为学习二项式系数的性质埋下伏笔.

2. 激活原有知识

二项式定理:

二项式系数是:

组合数性质:

合作探究

问题1:完成(n=1,2,3,4,5,6)的二项展开式的二项式系数表,你能发现什么?

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

(二项式系数表) (杨辉三角)

【设计意图】寻找二项式系数与杨辉三角的关系,从而让学生理解二项式系数具有杨辉三角同行中的规律.

3. 联系旧知探新知

【问题提出】怎样证明展开式的二项式系数具有对称性和增减性与最大值呢?

【问题探究】探究:(1)展开式的二项式系数,可以看成是以为自变量的函数吗?它的定义域是什么?

(2)画出和7时函数的图象,并观察分析他们是否具有对称性和增减性与最大值.

(3)结合杨辉三角和所画函数图象说明或证明二项式系数的性质.

对称性:与首末两端“等距离”的两个二项式系数相等..

增减性与最大值:,所以相对于的增减情况由决定.由可知,当时,二项式系数是逐渐增大的.由对称性知它的后半部分是逐渐减小的,且在中间取得最大值.当的偶数时,中间的一项取得最大值;当是奇数时,中间的两项,相等,且同时取得最大值.

【设计意图】教师引导学生用函数思想探究二项式系数的性质,学生画图并观察分析图象性质;运用特殊到一般、数形结合的数学思想归纳二项式系数的性质,升华认识;通过分组讨论、自主探究、合作交流,说明或证明二项式系数的对称性和增减性与最大值,提高学生合作意识.

4. 合作交流议方法

【继续探究】问题:展开式的各二项式系数的和是多少?

探究:(1)计算展开式的二项式系数的和(=1,2,3,4,5,6).

(2)猜想展开式的二项式系数的和.

(3)怎样证明你猜想的结论成立?

赋值法:已知,

令,则.

这就是说,的展开式的各个二项式系数的和等于.

元集合子集的个数(两个计数原理).

分类计数原理:

分步计数原理:个2相乘,即.

所以.

【问题拓展】你能求吗?

在展开式中,令,

则得,

即,所以,

在的展开式中,奇数项的二项式系数的和等于偶数项的二项式系数的和.

【设计意图】通过学生归纳猜想各二项式系数的和,引导学生验证猜想结论是否正确;同时为了突破利用赋值法证明二项式系数性质的难点,引导学生从模型化的角度出发,多角度的分析问题、探究问题、解决问题,将学生思维推向高潮,既加深学生对前后知识的内在联系的理解,又从深度和广度上让学生感受数学知识的串联和呼应.

5. 反馈升华拨思路

练1.的展开式中的第四项和第八项的二项式系数相等,则等于 .

练2.的展开式中前 项的二项式系数逐渐增大,后半部分逐渐减小,二项式系数取得最大值的是第 项.

练3.已知,求:

(1);(2).

【设计意图】促进学生进一步掌握二项式系数的性质,学会用赋值法解决问题,促进其有意识的运用.

6. 悬念小结再求索

【课堂小结】 通过本节课的学习,你有什么收获和体会(从数学和生活的角度)?还有什么疑问吗?

【课堂延伸】今天同学们展示了一些杨辉三角的规律,但是作为我国古代数学重要成就之一的杨辉三角还有更多有趣的规律,相信大家一定有极高的热情和严谨的态度去探究与发现杨辉三角的奥妙之处.

【课外活动】(研究性学习)

活动主题:杨辉三角中的奥妙.

活动目标:探究与发现杨辉三角中的更多奥妙.

活动方案步骤:查阅资料,收集信息;独立思考,发现规律,猜想证明;合作探究,小组讨论,形成初步结论;与指导老师及其他小组成员交流展示;撰写研究性学习报告.

【设计意图】通过课堂的整理、总结与反思,使学生更好的掌握主干知识,体会探究过程中渗透的数学思想方法,再次感受我国古代数学成就,激励自己努力学习.“杨辉三角”还有很多有趣的规律,让学生带着问题走进课堂,带着疑问离开教室,培养学生自主研修的习惯,提高学生探究问题、解决问题的能力.设计研究性学习活动,诱发学生创造性的想象和推理.同时教会学生如何开展研究性学习.

五、教学策略选择与信息技术融合的设计

教师活动

预设学生活动

设计意图

1介绍杨辉及杨辉三角

观察PPT中“杨辉”的图片及杨辉著作等引起学习这节课的兴趣。

引导学生开展课外学习,了解“杨辉三角”,探究与发现“杨辉三角”包含的规律,弘扬我国古代数学文化;展示探究与发现的杨辉三角的规律,为学习二项式系数的性质埋下伏笔.

问题1:完成(n=1,2,3,4,5,6)的二项展开式的二项式系数表,你能发现什

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

(二项式系数表)

(杨辉三角)

寻找二项式系数与杨辉三角的关系,从而让学生理解二项式系数具有杨辉三角同行中的规律.

怎样证明展开式的二项式系数具有对称性和增减性与最大值呢?

探究:(1)展开式的二项式系数,可以看成是以为自变量的函数吗?它的定义域是什么?

(2)画出和7时函数的图象,并观察分析他们是否具有对称性和增减性与最大值.

(3)结合杨辉三角和所画函数图象说明或证明二项式系数的性质.

对称性:与首末两端“等距离”的两个二项式系数相等..

增减性与最大值:,所以相对于的增减情况由决定.由可知,当时,二项式系数是逐渐增大的.由对称性知它的后半部分是逐渐减小的,且在中间取得最大值.当的偶数时,中间的一项取得最大值;当是奇数时,中间的两项,相等,且同时取得最大值.

教师引导学生用函数思想探究二项式系数的性质,学生画图并观察分析图象性质;运用特殊到一般、数形结合的数学思想归纳二项式系数的性质,升华认识;通过分组讨论、自主探究、合作交流,说明或证明二项式系数的对称性和增减性与最大值,提高学生合作意识.

问题:展开式的各二项式系数的和是多少?

你能求吗?

,

令,则.

这就是说,的展开式的各个二项式系数的和等于.

元集合子集的个数(两个计数原理).

分类计数原理:

分步计数原理:个2相乘,即.

所以.

在展开式中,令,

则得,

即,所以,

在的展开式中,奇数项的二项式系数的和等于偶数项的二项式系数的和.

通过学生归纳猜想各二项式系数的和,引导学生验证猜想结论是否正确;同时为了突破利用赋值法证明二项式系数性质的难点,引导学生从模型化的角度出发,多角度的分析问题、探究问题、解决问题,将学生思维推向高潮,既加深学生对前后知识的内在联系的理解,又从深度和广度上让学生感受数学知识的串联和呼应.

六、教学评价设计

本节课有以下几点值得一提:

一、目标定位准确

本节课,教师在充分挖掘教学内容的内在联系,了解学生已有知识基础,充分分析学情后,确定的教学目标:理解、领悟二项式系数性质;渗透数形结合和分类讨论思想;灵活有效地运用赋值法.应该说具有具体而又准确,科学而有效的特点.随着课堂的实践得到了落实,并且将“知识目标”、“能力目标”、“情感目标”融为一体.

教学目标完全符合学生“认识规律”,以递进的形式呈现:观察分析、归纳猜想、抽象概括,提炼上升;特殊——一般——特殊到一般…,课堂实践表明,这些目标,在师生共同努力及合作下是完全可以达到的.

二、突出主体地位

1.放手发动学生

把课堂还给学生,一直是课改的大方向,也是新课标的原动力之一. 还给学生什么呢?教师作了很好的诠释:

一是给“问题”,当然问题有预设的,也有生成的,符合从学生“思维最近发展区”出发这一根本教学原则.

二是给“时间”,这体现了教师的先进教学理念,即便是教学难点“中间项系数最大”这一组合数计算讨论过程仍由学生尝试. 当然,n=6,7时,离散型函数的图象起了直观引领,奠基的重要作用. 不为完成任务所累,不为主宰课堂所困.

三是给“机会”,让学生展示自主探索,合作交流的成果,极大地保护和激发了学生学习的热情和积极性,参与程度和激情得到了空前的提高.

2.彰显理性数学

本节课,无论是对称性,增减性(最大值),及二项式系数和的逐步生成,学生都能从“特殊到一般”的认识规律,归纳猜想到结论. 但数形结合的函数思想,组合数两个性质的运用,两个计数原理的巧妙“会师”,奇数项二项式系数和等于偶数项二项式系数和,反馈升华例示中赋值法再现. 这正是“数学演绎”、“理性数学”的精华,让学生找到内化和建构的多种途径.这不仅会自然增强或辐射到学生的解题能力和理性思维,更能影响和渗透到他们的终身学习和今后从事的工作中去.

3.呈现合作交流

本节课每个问题的波浪式出现,我们不仅发现每个学生动手做、动眼看、动口说、动笔写、动脑想,全身心投入到学习过程中去,真正地让学生动起来,让课堂活起来,更令人吃惊的是“合作交流”发挥得淋漓尽致. 这不仅反映在四人小组毫无掩饰、捏造的交流过程,更有把自己的不同想法敢于同学面前展示和袒露的真实场景. 这种“生生合作”的经典,更来自于“师生合作”的源头. 教师始终把自己放在和学生平等的位置上,“同欢乐,共困苦”,让学生心情愉悦地、神情自信地回答和展示自己的“成果”,这些话成果、说思路、讲道理、议方法、谈感悟等系列活动,既寄托了老师的殷切希望和拳拳爱生之心,又破除了传统的学生蹑手蹑脚演板,胆怯地来回张望,等待老师去评点乃至训斥的那种尴尬局面,展现了一种兴趣盎然、生动活泼的自主、合作、交流的课堂活动场景.

三、主导水到渠成

综观整节课三个性质的呈现(教师板书的主题)毫无生涩造作,支离隔阂的痕迹. 却是分块搭建,彼此衔接,宛若于活动中生成,从过程中体验,在操作中建构,水到渠成之感,这得益于教师充分挖掘和把握教材内在联系之功力和涵养,也借助于教师过渡衔接之妙:和蔼微笑的教态,激励动情的语言,豁达激情的风貌,使得课堂情境天人合一.

四、增色情感价值

教材的主干内容之一“杨辉三角”就蕴含较丰富的文化价值(包括数字演变),我国古代数学成就和爱国主义情结.教学过程中,由于提及到与“帕斯卡三角”的比照,涉及到与“斐波那契数列”的联系,学生的民族自豪感,爱国主义情操不时会写在那一张张稚嫩、率真的脸上,相信对他们的精神风貌是一种陶冶,思想品质是一种升华.

本节课值得改进的地方:

一是可考虑通过网上链接搜集一些“杨辉三角”包含的规律,比较学生展示的结论,让学生享受成功的喜悦,同时激发学生“再求索”的热情;二是学生展示小组讨论增减性与最大值时出现口误,以及教师板书将“各二项式系数的和”写成“各二项式的系数和”,尽管课后通过师生沟通,形成了共识,但值得在以后的教学中更好地把握好教学细节.

七、教学板书

板书主要是学生展示的,配合PPT。

八、教学反思

通过本节课的教学实践,认识到多一点精心设计,就能融一份直观生成,体会到什么是由“关注知识”转向“关注学生”.在教学过程中,注意到了由“给出知识”转向“引起活动”,由“完成教学任务”转向“促进学生发展”,学生成为课堂上的真正主人.开展数学体验,丰富学习方式,师生会有共同的、积极的情感体验.

成功之处:一是教学设计独到而又新颖,打破常规,不走寻常路,通过三步探究实现本节课的教学目标,突出以学生为主体,教师以引导者的身份参与其中;二是教态自然得体,亲和力强,能很好的驾驭课堂,积极调动学生思考问题,课堂气氛活跃.

改进之处:一是可考虑通过网上链接搜集一些杨辉三角包含的规律,比较学生展示的结论,让学生享受成功的喜悦,同时激发学生“再求索”的热情;二是学生展示小组讨论增减性与最大值时出现口误,以及教师板书将“各二项式系数的和”写成“各二项式的系数和”,虽然课后通过师生沟通,学生说不影响掌握本节知识,但是在以后的教学中一定要做得更好.