2019秋人教版高中语文选修《古代诗歌散文》课件:咏怀八十二首(其一) 杂诗十二首(其二) 越中览古 一剪梅 今别离(其一)(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 2019秋人教版高中语文选修《古代诗歌散文》课件:咏怀八十二首(其一) 杂诗十二首(其二) 越中览古 一剪梅 今别离(其一)(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 499.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-10-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

咏怀八十二首(其一) 杂诗十二首(其二)

越中览古 一剪梅 今别离(其一)

王国维曾经把诗人分成“主观之诗人”和“客观之诗人”,他说:“主观之诗人,不必多阅世,阅世愈浅,则性情愈真。”但即便最纯粹的诗人,其主观之情也往往带有强烈的客观现实的影子。

新课助读

自主梳理

1.阮籍(210—263),字嗣宗,三国魏陈留尉氏(今河南尉氏)人。他的诗大量运用比兴象征、神话传说、以景寓情、借古讽今等表现手法,曲折隐晦地抒写愤世嫉俗、感慨郁闷的内心世界,形成了言近旨远的艺术风格。《咏怀八十二首》是其代表作。

2.陶渊明(365—427),字元亮,一说名潜,字渊明,自号五柳先生,东晋浔阳柴桑(今江西九江西南)人。他出身于没落仕宦家庭,受儒家思想的影响,年轻时曾对统治阶级抱有幻想,希望通过出仕实现大济苍生的宏愿。但他所处的东晋社会,正是门阀制度的全盛时期,高门士族垄断了高官要职,寒门庶族则遭到无理的压制。在这样的政治局面下,他的理想是根本无法实现的。《杂诗十二首》即创作于此时,反映了诗人感慨时光流逝、壮志难酬的悲哀。

新课助读

自主梳理

3.李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人。春秋时期,吴越两国争霸,成为世仇。越王勾践于公元前494年被吴王夫差打败,此后他卧薪尝胆20年,于公元前473年灭吴。后来,诗人李白游览越中,有感于此事而作《越中览古》。

4.李清照(1084—1155),号易安居士,宋代著名女词人。李清照和赵明诚结婚后,夫妻感情甚好,家庭生活充满了学术和艺术的气氛,十分美满。后来赵明诚因官外出,李清照对他无限思念而作了《一剪梅》,极言自己独居生活的寂寞和相思之苦。

5.黄遵宪(1848—1905),字公度,号人境庐主人。近代戊戌变法的重要人物,著名文学家。黄遵宪倡导“诗界革命”,主张“我手写我口”,要求表现“古人未有之物,未辟之境”。《今别离》即在这种诗歌主张下实践的产物。

新课助读

自主梳理

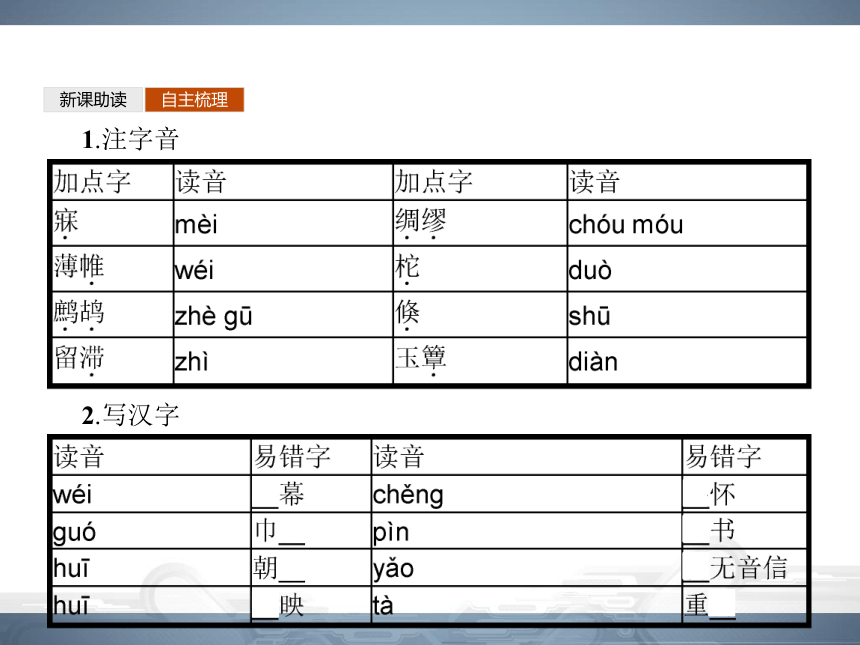

1.注字音

2.写汉字

新课助读

自主梳理

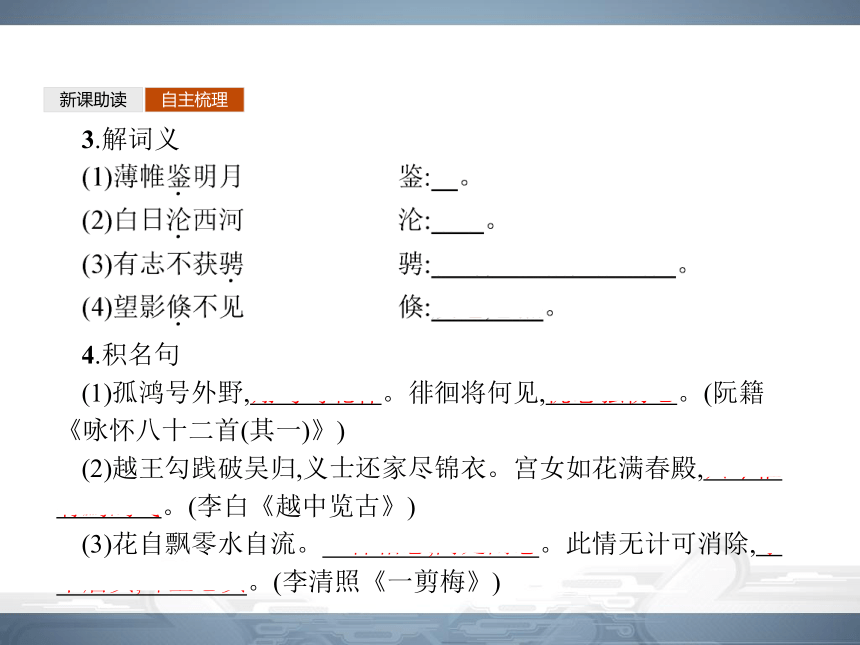

3.解词义

4.积名句

(1)孤鸿号外野,翔鸟鸣北林。徘徊将何见,忧思独伤心。(阮籍《咏怀八十二首(其一)》)

(2)越王勾践破吴归,义士还家尽锦衣。宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。(李白《越中览古》)

(3)花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。(李清照《一剪梅》)

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.孤鸿号外野,翔鸟鸣北林。

译文:孤独的鸿雁在野外哀号,盘旋飞翔的鸟儿在北林上空鸣叫。

点评:《诗经》中有:“栢(yù,形容鸟飞得快)彼晨风,郁彼北林。未见君子,忧心钦钦。如何如何,忘我实多!”后人往往用“北林”一词表示忧伤。这两句,移情于物,借物抒怀。孤鸿哀号,鸟儿盘旋不定,这种孤独与凄凉不正是诗人当时心境的写照吗?

句段点评

多维探究

审美鉴赏

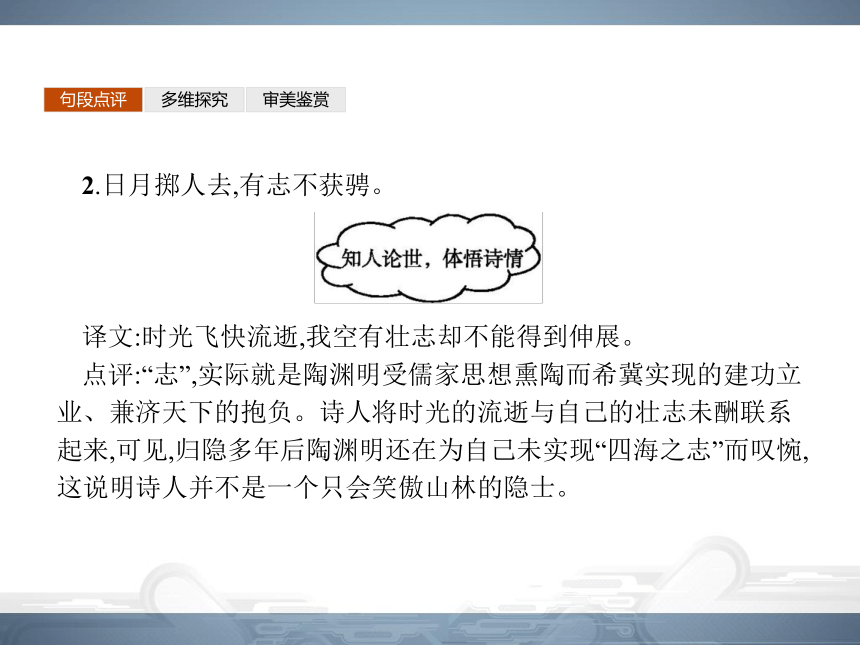

2.日月掷人去,有志不获骋。

译文:时光飞快流逝,我空有壮志却不能得到伸展。

点评:“志”,实际就是陶渊明受儒家思想熏陶而希冀实现的建功立业、兼济天下的抱负。诗人将时光的流逝与自己的壮志未酬联系起来,可见,归隐多年后陶渊明还在为自己未实现“四海之志”而叹惋,这说明诗人并不是一个只会笑傲山林的隐士。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

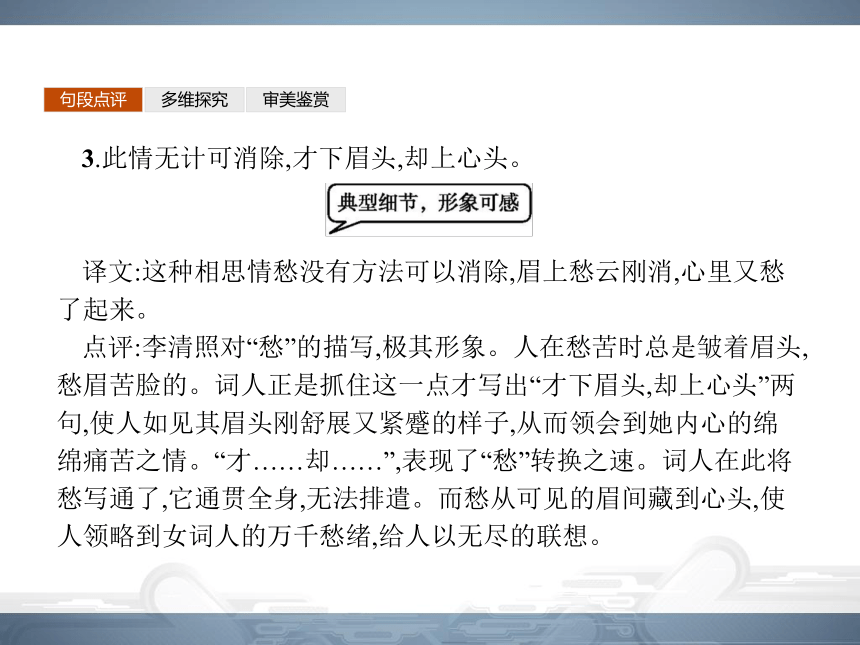

3.此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

译文:这种相思情愁没有方法可以消除,眉上愁云刚消,心里又愁了起来。

点评:李清照对“愁”的描写,极其形象。人在愁苦时总是皱着眉头,愁眉苦脸的。词人正是抓住这一点才写出“才下眉头,却上心头”两句,使人如见其眉头刚舒展又紧蹙的样子,从而领会到她内心的绵绵痛苦之情。“才……却……”,表现了“愁”转换之速。词人在此将愁写通了,它通贯全身,无法排遣。而愁从可见的眉间藏到心头,使人领略到女词人的万千愁绪,给人以无尽的联想。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.在《咏怀八十二首(其一)》中,阮籍是如何表现他的忧思的?

提示:诗歌开头两句通过动作描写(夜晚失眠,起来弹琴),婉约表达了诗人心中的隐忧。三、四、五、六句通过“明月”“清风”“孤鸿”“翔鸟”以动写静,渲染出一种凄清的意境,以清冷的自然景色衬托内心的孤独和忧思。最后两句直抒胸臆,点出忧思、伤心之情。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.李清照的《一剪梅》主要是抒写她的思夫之情,这种题材在宋词中为数不少,若处理不好,必落俗套。而李清照这首词在艺术构思和表现手法上都有自己的特色,因而富有艺术感染力。试对此简要赏析。

提示:(1)词中所表现的爱情是纯洁的,心心相印的,它和一般的单纯思夫或怨其不返大异其趣。(2)词人大胆地讴歌自己的爱情,毫不扭捏,更无病态成分。这情感既像蜜一样甜,又像水一样清,磊落大方。它和那些卿卿我我、扭捏作态的爱情,泾渭分明。(3)李词的语言大都浅俗、清新,明白如话,这首词也不例外。但它又有自己的特点,那就是在通俗中多用偶句,如“轻解罗裳,独上兰舟”“一种相思,两处闲愁”“才下眉头,却上心头”等,既是对偶句,又浅白易懂,读之朗朗上口,声韵和谐。若非铸词高手,很难做到。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

映衬烘托 工巧别致

——《一剪梅》赏析

《一剪梅》作于李清照和丈夫赵明诚别离之后,寄寓着词人不忍离别的一腔深情,是一首工巧的别情词作。

词的起句“红藕香残玉簟秋”,领起全篇,“红藕香残”写户外之景,“玉簟秋”写室内之物,对清秋季节起了点染作用。全句设色清丽,意象蕴藉,不仅刻画出四周景色,而且烘托出词人情怀。花开花落,既是自然界的现象,也是悲欢离合的人事象征;枕席生凉,既是肌肤触觉,也是凄凉独处的内心感受。这一兼写户内外景物而景物中又暗寓情意的起句,显示了这首词的环境气氛和它的感彩。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

接下来的五句依次写词人从昼到夜一天内所做之事、所触之景、所生之情。前两句“轻解罗裳,独上兰舟”,写的是白昼在水面泛舟之事,以“独上”二字暗示处境,暗逗离情。下面“云中谁寄锦书来”一句,则明写别后的悬念。接以“雁字回时,月满西楼”两句,构成一种目断神迷的意境。按顺序,应是月满时,上西楼,望云中,见回雁,而思及谁寄锦书来。“谁”字自然是暗指赵明诚。但是明月自满,人却未圆;雁字空回,锦书无有,所以有“谁寄”之叹。说“谁寄”,又可知是无人寄也。词人因惦念游子行踪,盼望锦书到达,遂从遥望云空引出鸿雁传书的遐想。而这一望断天涯、神驰象外的情思和遐想,无时无刻不萦绕于词人心头。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

“花自飘零水自流”一句,承上启下,词意不断。它既是即景,又兼比兴。其所展示的花落水流之景,是遥遥与上阕“红藕香残”“独上兰舟”两句相拍合的;而其所象喻的人生、年华、爱情、离别,则给人以凄凉无奈之感。词的下阕就从这一句自然过渡到后面的五句,转为纯抒情怀、直吐胸臆的独白。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

“一种相思,两处闲愁”二句,在写自己的相思之苦、闲愁之深的同时,由己身推想到对方,深知这种相思与闲愁不是单方面的,而是双方面的,以见两心之相印。这两句也是上阕“云中”句的补充和引申,说明尽管天长水远,锦书未来,而两地相思之情初无二致,足证双方情爱之笃与彼此信任之深。这两句既是分列的,又是合一的。合起来看,从“一种相思”到“两处闲愁”,是两情的分合与深化。其分合,表明此情是一而二、二而一的;其深化,则诉说此情已由“思”而化为“愁”。下句“此情无计可消除”,紧接这两句。正因人已分在两处,心已笼罩深愁,此情就当然难以排遣,而是“才下眉头,却上心头”了。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”三句历来为世人所称道。这里,“眉头”与“心头”相对应,“才下”与“却上”成起伏,语句结构十分工整,表现手法也十分巧妙,在艺术上具有很强的吸引力。当然,这两个四字句只是整首词的一个有机组成部分,并非一枝独秀,它有赖于全篇的烘托,特别因与前面另两个同样工巧的四字句“一种相思,两处闲愁”前后衬映而相得益彰。

重峦叠嶂间的田园

余秋雨

如果把陶渊明归入魏晋名士一类,可能有点粗糙。陶渊明比曹操晚了二百多年。他出生的时候,阮籍、嵇康也已经去世一百多年。他与这两代人,都有明显区别。他对三国群雄为权谋的争斗看得很透,这与魏晋名士基本一致。但如果把他与魏晋名士细加对比,就会发现魏晋名士虽然喜欢老庄却还不够自然,在行为上有点故意,有点表演,有点“我偏要这样”的做作,这就与道家的自然观念有距离了。而且,魏晋名士身上残留着太多贵族子弟的气息,清谈中过于互相依赖,过于在乎他人的视线,而真正彻底的放达应该进一步回归自然个体,回归僻静的田园。

魏晋之前,中国的文化人格基本上是与军事人格和政治人格密不可分的;魏晋名士用极端的方式把它解救出来,让它回归个体,悲壮而奇丽地当众燃烧;陶渊明则更进一步,不要悲壮,不要奇丽,更不要当众,也未必燃烧,只在都邑的视线之外过自己的生活。

安静,是一种哲学。历史上许多文人也得到过被迫的“安静”,但他们的全部心态与朝廷兴衰割舍不开,即使身在安静处也无时无刻不惦念着那不安静的所在。陶渊明正好相反,虽然也曾断断续续做点小官,但所见所闻使他越来越殷切地惦念着田园。回去吧,再不回去,田园荒芜了。他天天自催。

这样一个陶渊明,使大家感到陌生。尽管他的言词非常通俗,绝无魏晋名士的艰涩,但人们的接受从来不在乎通俗,而在乎轰动,可陶渊明恰恰拒绝轰动。人们还在乎故事,而陶渊明又恰恰没有故事。

因此,陶渊明理所当然地处于大众的关注之外。到了唐代,陶渊明还没有产生应有的反响。直到宋代,尤其是苏东坡,才真正发现陶渊明的光彩。东坡是热闹中人,由他来激赞一种几百年前的安静,容易让人信任。细细一读,果然是好——陶渊明成了热门。

文化上的高峰有时可能被云雾遮盖数百年之久,而这种云雾主要是朦胧在人们心间。大家只喜欢在一座座土坡前爬上爬下,狂呼乱喊,却完全没有注意,那一脉与天相连的隐隐青褐色很可能是一座惊世高峰。陶渊明这座高峰,以自然为魂魄。他信仰自然,追慕自然,投身自然,耕作自然,再以最自然的文笔描写自然。

请看:“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。”(《饮酒》)

“采菊东篱下,悠然见南山”表现了一种无与伦比的自然意境,可以看成陶渊明整体风范的代表。但是王安石最推崇的却是前面四句,认为“奇绝不可及”,或许就因为这几句平实的话语道出了人生哲理:在热闹的“人境”也能找到安静,关键就在于“心远”。

正是高远的心怀,有可能主动地对自己进行边缘化处理。而且,即便处在边缘,也还是充满意味。什么意味?只可感受,不能细辨:“此中有真意,欲辨已忘言。”从这里我们不难看出哲理玄言诗的痕迹。陶渊明让哲理入境,让玄言具象,大大地超越了魏晋名士。但是,魏晋名士对人生的高层次思考却被他保持住了,而且保持得那么平静、优雅。

他终于写出了自己的归结性思考:“纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须尽,无复独多虑。”(《形影神赠答诗》)“大化”,成了陶渊明的思维起点。一切依顺自然,因此所有的喜悦、恐惧、顾虑都被洗涤得干干净净,顺便,把文字也洗干净了。

(有删改)

品读提示文章开宗明义,指出不能粗糙地将陶渊明归入魏晋名士一类。前三段分别从行为、文化人格等层面将陶渊明与魏晋名士进行对比,突出陶渊明在回归自然、回归田园方面对魏晋名士的超越。从人们对陶渊明的陌生这一角度说明陶渊明是真正的安静。引用《饮酒》一诗,承上启下,证明“陶渊明这座高峰,以自然为魂魄”,并引出下文的分析,说明陶渊明能保持“安静”,关键在于“自远”。结尾再次引用陶渊明的诗作,收束全文,借这首诗点明陶渊明的思维起点就是“依顺自然”,所以他的“田园”生活才保持得那么安静。

咏怀八十二首(其一) 杂诗十二首(其二)

越中览古 一剪梅 今别离(其一)

王国维曾经把诗人分成“主观之诗人”和“客观之诗人”,他说:“主观之诗人,不必多阅世,阅世愈浅,则性情愈真。”但即便最纯粹的诗人,其主观之情也往往带有强烈的客观现实的影子。

新课助读

自主梳理

1.阮籍(210—263),字嗣宗,三国魏陈留尉氏(今河南尉氏)人。他的诗大量运用比兴象征、神话传说、以景寓情、借古讽今等表现手法,曲折隐晦地抒写愤世嫉俗、感慨郁闷的内心世界,形成了言近旨远的艺术风格。《咏怀八十二首》是其代表作。

2.陶渊明(365—427),字元亮,一说名潜,字渊明,自号五柳先生,东晋浔阳柴桑(今江西九江西南)人。他出身于没落仕宦家庭,受儒家思想的影响,年轻时曾对统治阶级抱有幻想,希望通过出仕实现大济苍生的宏愿。但他所处的东晋社会,正是门阀制度的全盛时期,高门士族垄断了高官要职,寒门庶族则遭到无理的压制。在这样的政治局面下,他的理想是根本无法实现的。《杂诗十二首》即创作于此时,反映了诗人感慨时光流逝、壮志难酬的悲哀。

新课助读

自主梳理

3.李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人。春秋时期,吴越两国争霸,成为世仇。越王勾践于公元前494年被吴王夫差打败,此后他卧薪尝胆20年,于公元前473年灭吴。后来,诗人李白游览越中,有感于此事而作《越中览古》。

4.李清照(1084—1155),号易安居士,宋代著名女词人。李清照和赵明诚结婚后,夫妻感情甚好,家庭生活充满了学术和艺术的气氛,十分美满。后来赵明诚因官外出,李清照对他无限思念而作了《一剪梅》,极言自己独居生活的寂寞和相思之苦。

5.黄遵宪(1848—1905),字公度,号人境庐主人。近代戊戌变法的重要人物,著名文学家。黄遵宪倡导“诗界革命”,主张“我手写我口”,要求表现“古人未有之物,未辟之境”。《今别离》即在这种诗歌主张下实践的产物。

新课助读

自主梳理

1.注字音

2.写汉字

新课助读

自主梳理

3.解词义

4.积名句

(1)孤鸿号外野,翔鸟鸣北林。徘徊将何见,忧思独伤心。(阮籍《咏怀八十二首(其一)》)

(2)越王勾践破吴归,义士还家尽锦衣。宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。(李白《越中览古》)

(3)花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。(李清照《一剪梅》)

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.孤鸿号外野,翔鸟鸣北林。

译文:孤独的鸿雁在野外哀号,盘旋飞翔的鸟儿在北林上空鸣叫。

点评:《诗经》中有:“栢(yù,形容鸟飞得快)彼晨风,郁彼北林。未见君子,忧心钦钦。如何如何,忘我实多!”后人往往用“北林”一词表示忧伤。这两句,移情于物,借物抒怀。孤鸿哀号,鸟儿盘旋不定,这种孤独与凄凉不正是诗人当时心境的写照吗?

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.日月掷人去,有志不获骋。

译文:时光飞快流逝,我空有壮志却不能得到伸展。

点评:“志”,实际就是陶渊明受儒家思想熏陶而希冀实现的建功立业、兼济天下的抱负。诗人将时光的流逝与自己的壮志未酬联系起来,可见,归隐多年后陶渊明还在为自己未实现“四海之志”而叹惋,这说明诗人并不是一个只会笑傲山林的隐士。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

3.此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

译文:这种相思情愁没有方法可以消除,眉上愁云刚消,心里又愁了起来。

点评:李清照对“愁”的描写,极其形象。人在愁苦时总是皱着眉头,愁眉苦脸的。词人正是抓住这一点才写出“才下眉头,却上心头”两句,使人如见其眉头刚舒展又紧蹙的样子,从而领会到她内心的绵绵痛苦之情。“才……却……”,表现了“愁”转换之速。词人在此将愁写通了,它通贯全身,无法排遣。而愁从可见的眉间藏到心头,使人领略到女词人的万千愁绪,给人以无尽的联想。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.在《咏怀八十二首(其一)》中,阮籍是如何表现他的忧思的?

提示:诗歌开头两句通过动作描写(夜晚失眠,起来弹琴),婉约表达了诗人心中的隐忧。三、四、五、六句通过“明月”“清风”“孤鸿”“翔鸟”以动写静,渲染出一种凄清的意境,以清冷的自然景色衬托内心的孤独和忧思。最后两句直抒胸臆,点出忧思、伤心之情。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.李清照的《一剪梅》主要是抒写她的思夫之情,这种题材在宋词中为数不少,若处理不好,必落俗套。而李清照这首词在艺术构思和表现手法上都有自己的特色,因而富有艺术感染力。试对此简要赏析。

提示:(1)词中所表现的爱情是纯洁的,心心相印的,它和一般的单纯思夫或怨其不返大异其趣。(2)词人大胆地讴歌自己的爱情,毫不扭捏,更无病态成分。这情感既像蜜一样甜,又像水一样清,磊落大方。它和那些卿卿我我、扭捏作态的爱情,泾渭分明。(3)李词的语言大都浅俗、清新,明白如话,这首词也不例外。但它又有自己的特点,那就是在通俗中多用偶句,如“轻解罗裳,独上兰舟”“一种相思,两处闲愁”“才下眉头,却上心头”等,既是对偶句,又浅白易懂,读之朗朗上口,声韵和谐。若非铸词高手,很难做到。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

映衬烘托 工巧别致

——《一剪梅》赏析

《一剪梅》作于李清照和丈夫赵明诚别离之后,寄寓着词人不忍离别的一腔深情,是一首工巧的别情词作。

词的起句“红藕香残玉簟秋”,领起全篇,“红藕香残”写户外之景,“玉簟秋”写室内之物,对清秋季节起了点染作用。全句设色清丽,意象蕴藉,不仅刻画出四周景色,而且烘托出词人情怀。花开花落,既是自然界的现象,也是悲欢离合的人事象征;枕席生凉,既是肌肤触觉,也是凄凉独处的内心感受。这一兼写户内外景物而景物中又暗寓情意的起句,显示了这首词的环境气氛和它的感彩。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

接下来的五句依次写词人从昼到夜一天内所做之事、所触之景、所生之情。前两句“轻解罗裳,独上兰舟”,写的是白昼在水面泛舟之事,以“独上”二字暗示处境,暗逗离情。下面“云中谁寄锦书来”一句,则明写别后的悬念。接以“雁字回时,月满西楼”两句,构成一种目断神迷的意境。按顺序,应是月满时,上西楼,望云中,见回雁,而思及谁寄锦书来。“谁”字自然是暗指赵明诚。但是明月自满,人却未圆;雁字空回,锦书无有,所以有“谁寄”之叹。说“谁寄”,又可知是无人寄也。词人因惦念游子行踪,盼望锦书到达,遂从遥望云空引出鸿雁传书的遐想。而这一望断天涯、神驰象外的情思和遐想,无时无刻不萦绕于词人心头。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

“花自飘零水自流”一句,承上启下,词意不断。它既是即景,又兼比兴。其所展示的花落水流之景,是遥遥与上阕“红藕香残”“独上兰舟”两句相拍合的;而其所象喻的人生、年华、爱情、离别,则给人以凄凉无奈之感。词的下阕就从这一句自然过渡到后面的五句,转为纯抒情怀、直吐胸臆的独白。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

“一种相思,两处闲愁”二句,在写自己的相思之苦、闲愁之深的同时,由己身推想到对方,深知这种相思与闲愁不是单方面的,而是双方面的,以见两心之相印。这两句也是上阕“云中”句的补充和引申,说明尽管天长水远,锦书未来,而两地相思之情初无二致,足证双方情爱之笃与彼此信任之深。这两句既是分列的,又是合一的。合起来看,从“一种相思”到“两处闲愁”,是两情的分合与深化。其分合,表明此情是一而二、二而一的;其深化,则诉说此情已由“思”而化为“愁”。下句“此情无计可消除”,紧接这两句。正因人已分在两处,心已笼罩深愁,此情就当然难以排遣,而是“才下眉头,却上心头”了。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”三句历来为世人所称道。这里,“眉头”与“心头”相对应,“才下”与“却上”成起伏,语句结构十分工整,表现手法也十分巧妙,在艺术上具有很强的吸引力。当然,这两个四字句只是整首词的一个有机组成部分,并非一枝独秀,它有赖于全篇的烘托,特别因与前面另两个同样工巧的四字句“一种相思,两处闲愁”前后衬映而相得益彰。

重峦叠嶂间的田园

余秋雨

如果把陶渊明归入魏晋名士一类,可能有点粗糙。陶渊明比曹操晚了二百多年。他出生的时候,阮籍、嵇康也已经去世一百多年。他与这两代人,都有明显区别。他对三国群雄为权谋的争斗看得很透,这与魏晋名士基本一致。但如果把他与魏晋名士细加对比,就会发现魏晋名士虽然喜欢老庄却还不够自然,在行为上有点故意,有点表演,有点“我偏要这样”的做作,这就与道家的自然观念有距离了。而且,魏晋名士身上残留着太多贵族子弟的气息,清谈中过于互相依赖,过于在乎他人的视线,而真正彻底的放达应该进一步回归自然个体,回归僻静的田园。

魏晋之前,中国的文化人格基本上是与军事人格和政治人格密不可分的;魏晋名士用极端的方式把它解救出来,让它回归个体,悲壮而奇丽地当众燃烧;陶渊明则更进一步,不要悲壮,不要奇丽,更不要当众,也未必燃烧,只在都邑的视线之外过自己的生活。

安静,是一种哲学。历史上许多文人也得到过被迫的“安静”,但他们的全部心态与朝廷兴衰割舍不开,即使身在安静处也无时无刻不惦念着那不安静的所在。陶渊明正好相反,虽然也曾断断续续做点小官,但所见所闻使他越来越殷切地惦念着田园。回去吧,再不回去,田园荒芜了。他天天自催。

这样一个陶渊明,使大家感到陌生。尽管他的言词非常通俗,绝无魏晋名士的艰涩,但人们的接受从来不在乎通俗,而在乎轰动,可陶渊明恰恰拒绝轰动。人们还在乎故事,而陶渊明又恰恰没有故事。

因此,陶渊明理所当然地处于大众的关注之外。到了唐代,陶渊明还没有产生应有的反响。直到宋代,尤其是苏东坡,才真正发现陶渊明的光彩。东坡是热闹中人,由他来激赞一种几百年前的安静,容易让人信任。细细一读,果然是好——陶渊明成了热门。

文化上的高峰有时可能被云雾遮盖数百年之久,而这种云雾主要是朦胧在人们心间。大家只喜欢在一座座土坡前爬上爬下,狂呼乱喊,却完全没有注意,那一脉与天相连的隐隐青褐色很可能是一座惊世高峰。陶渊明这座高峰,以自然为魂魄。他信仰自然,追慕自然,投身自然,耕作自然,再以最自然的文笔描写自然。

请看:“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。”(《饮酒》)

“采菊东篱下,悠然见南山”表现了一种无与伦比的自然意境,可以看成陶渊明整体风范的代表。但是王安石最推崇的却是前面四句,认为“奇绝不可及”,或许就因为这几句平实的话语道出了人生哲理:在热闹的“人境”也能找到安静,关键就在于“心远”。

正是高远的心怀,有可能主动地对自己进行边缘化处理。而且,即便处在边缘,也还是充满意味。什么意味?只可感受,不能细辨:“此中有真意,欲辨已忘言。”从这里我们不难看出哲理玄言诗的痕迹。陶渊明让哲理入境,让玄言具象,大大地超越了魏晋名士。但是,魏晋名士对人生的高层次思考却被他保持住了,而且保持得那么平静、优雅。

他终于写出了自己的归结性思考:“纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须尽,无复独多虑。”(《形影神赠答诗》)“大化”,成了陶渊明的思维起点。一切依顺自然,因此所有的喜悦、恐惧、顾虑都被洗涤得干干净净,顺便,把文字也洗干净了。

(有删改)

品读提示文章开宗明义,指出不能粗糙地将陶渊明归入魏晋名士一类。前三段分别从行为、文化人格等层面将陶渊明与魏晋名士进行对比,突出陶渊明在回归自然、回归田园方面对魏晋名士的超越。从人们对陶渊明的陌生这一角度说明陶渊明是真正的安静。引用《饮酒》一诗,承上启下,证明“陶渊明这座高峰,以自然为魂魄”,并引出下文的分析,说明陶渊明能保持“安静”,关键在于“自远”。结尾再次引用陶渊明的诗作,收束全文,借这首诗点明陶渊明的思维起点就是“依顺自然”,所以他的“田园”生活才保持得那么安静。

同课章节目录