2019秋人教版高中语文选修《古代诗歌散文》课件:《长恨歌》(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2019秋人教版高中语文选修《古代诗歌散文》课件:《长恨歌》(共29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 615.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-10-16 21:44:29 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

诗歌之部

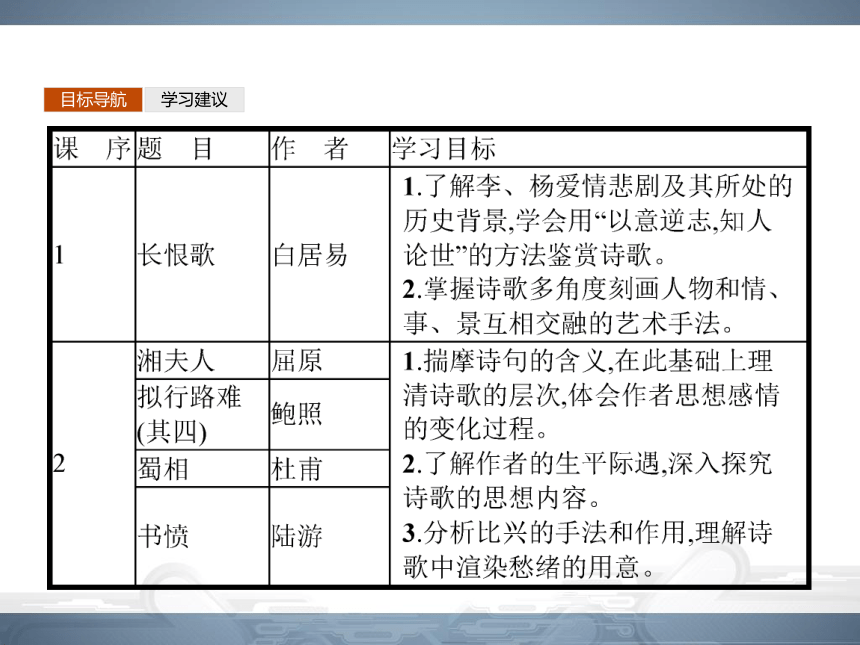

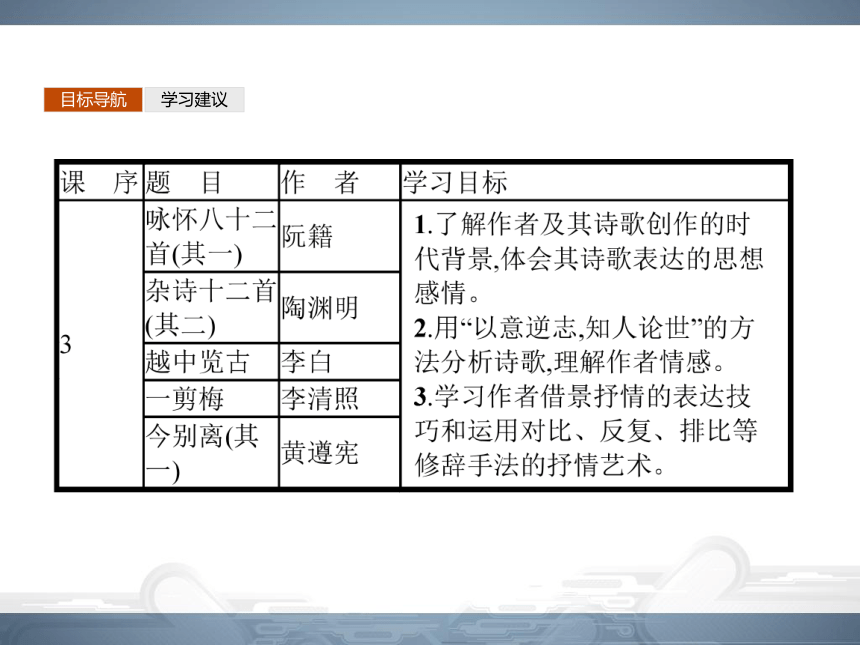

第一单元 以意逆志 知人论世

目标导航

学习建议

本单元主要学习如何理解中国古典诗歌的内容和主旨,深切感受其中的意蕴美和情感美。

“以意逆志”中的“意”“逆”“志”三个字十分重要,对此应有正确的理解。“意”,是读者之意;“逆”,有“迎受、接纳,考证、探究,追溯、反求”三层意思;“志”,是作者或作品表达的原意。总之,“以意逆志”就是读者以己之“意”去“逆”作者、作品之“志”。在这个过程中,既要尊重读者的主体意识的“意”,也不能背离作者、作品之“志”。

“知人论世”与“以意逆志”两种方法是相辅相成的,联系作者的生平及其时代,可以更好地认识作品的价值和意义。王国维说:“是故由其世以知其人,由其人以逆其志,则古人之诗,虽有不能解者,寡矣。”清人黄子云说:“当于吟咏之时,先揣知作者当日所处境遇,然后以我之心,求无象于窅冥恍惚之间,或得或丧,若存若亡。”

目标导航

学习建议

掌握了“以意逆志”和“知人论世”两种诗歌鉴赏的方法,先认真、全面地了解作者生活的时代背景和人生境遇,再置身其中,仔细揣摩、体会作者的感受,并辅以一定的文学、文化常识,这样再鉴赏诗歌就比较容易了。

目标导航

学习建议

目标导航

学习建议

目标导航

学习建议

1.自主收集诗歌作者的生平资料及诗歌创作的背景资料,同学合作,探讨诗歌中关键词语和重要语句的内涵,在此基础上概括诗歌的内容和主旨。

2.同学之间合作探究,选取优美的诗歌作品进行赏析,能对诗歌进行多元化的富有创意的解读,培养合作探究和自主赏析的能力。

3.通过阅读中国古代的优秀诗歌作品,感受其思想和艺术魅力,获得丰富的审美体验;体味自然和人生的多姿多彩,感受中国古代文化的博大精深。

长恨歌

花丛芬芳艳丽,却挡住了前行的山路;湖泊清澈空灵,却倒映出虚假的美景;美酒香醇清洌,却模糊了眼中的目标。爱,在给人以安慰、鼓励和支持的同时,也悄无声息地给心灵蒙上了一层幕布。唐玄宗即位之初礼贤下士,励精图治,开创了“开元盛世”,后来却为了一个杨贵妃,“从此君王不早朝”,最终落得个“行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声”的下场。白居易的一曲《长恨歌》,道出了人间几多“长恨”!

新课助读

自主梳理

白居易(772—846),字乐天,号香山居士,下邽 (今陕西渭南)人。贞元十六年(800)中进士,历 任左拾遗,左赞善大夫,江州司马,杭州、苏州 刺史等职。晚年官至太子少傅,谥号“文”,世 称白傅、白文公。白居易是一位伟大的现实 主义诗人,他的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗。他与元稹一起倡导了新乐府运动,他创作的《秦中吟》《新乐府》是讽喻诗的代表作品,这些诗作敢于针对当权者的弊政,反映人民疾苦,深刻地揭露社会黑暗。白居易的叙事诗描写细腻,生动感人,具有独特的艺术风格,影响极为广泛。在诗歌创作理论上,他提出“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的主张。现存诗三千多首,著有《白氏长庆集》。

新课助读

自主梳理

《长恨歌》作于唐宪宗元和元年十二月(807年1月)。当时白居易任盩厔(今陕西周至)尉。关于这首诗的写作缘起,据白居易的朋友陈鸿说,他与白居易、王质夫三人于元和元年十月到仙游寺游玩,偶然间谈到了唐玄宗与杨贵妃的故事,大家都很感叹。于是王质夫就请白居易写一首诗歌,请陈鸿写一篇传记,二者相辅相成,以传后世。歌和传都以唐玄宗和杨贵妃的爱情故事为题材,因为是悲剧结局,故以“长恨”名篇。当时长安歌伎多以“我诵得白学士《长恨歌》”而自夸,并因此身价倍增。

新课助读

自主梳理

1.注字音

新课助读

自主梳理

2.写汉字

3.解词义

新课助读

自主梳理

4.解多义

新课助读

自主梳理

5.分古今

新课助读

自主梳理

6.积名句

(1)回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。

(2)后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。

(3)蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。

(4)在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.渔阳鼙鼓动地来,惊破《霓裳羽衣曲》。

译文安禄山在渔阳反叛的战鼓突然响起,惊天动地般传来,打断了《霓裳羽衣曲》的演奏。

点评“朱门酒肉臭,路有冻死骨。荣枯咫尺异,惆怅难再述。”统治者的昏庸腐朽,使得阶级矛盾格外尖锐,安禄山发起叛乱之时,也正是唐王朝这座炫人眼目的金字塔开始倾倒之时。“渔阳鼙鼓动地来,惊破《霓裳羽衣曲》”,非常形象地说明了这一过程。但是诗人并没有对因唐玄宗荒淫误国所造成的安史之乱做浓墨重彩的叙述描写,而是有意将其进行了淡化处理,将重点放在对李、杨二人生离死别的刻画上,这样,读者感受到的便是悲剧气氛,而不是对历史的理性批判。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.七月七日长生殿,夜半无人私语时。在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。

译文:七月七日这天夜半,唐玄宗和杨贵妃在长生殿山盟海誓,在天上愿作雌雄并飞的比翼鸟,在地上愿为树干相抱、枝叶相连的树木,永生永世做恩爱夫妻。

点评:“七月七日”为牛郎织女一年一度相会之时。“连理枝”,两株树木树干相抱,枝叶相连。在此,诗人将富有意味的时间、地点,与古人常用来比喻情侣相爱、永不分离的两种美好事物会合在一起,给人以无穷的想象空间,由“恨”而转入“期盼”,写得婉转动人,感人至深。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

3.天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

译文:即使是天长地久,总会有终了之时;唯有这生死遗恨,永远没有尽期。

点评:这是本诗的结束语。本诗是一首抒情性很强的长篇叙事诗,诗人在叙述李、杨的爱情故事时把自己的感情也渗透进去,这种感情蓄积到终篇时,自然升华为这催人泪下的千古名句。

惊人之作必有惊人之语

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.有人认为这首诗的主旨是歌颂唐玄宗、杨贵妃的坚贞爱情,你同意吗?为什么?

提示:不同意。《长恨歌》以“汉皇重色思倾国”开篇,意在讽谏、告诫在位君王莫重蹈覆辙。其言也凄凄,其盼也切切。

“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”,“姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户”,“缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足”,“渔阳鼙鼓动地来,惊破《霓裳羽衣曲》”,“六军不发无奈何,宛转娥眉马前死”,“君王掩面救不得,回看血泪相和流”,这些全是讽喻。如果把《长恨歌》的主题定为爱情说,那么面对诗中大量的讽刺,显然是站不住脚的。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

至于诗中描写唐玄宗与杨贵妃的恩爱悲伤,也是不悖于题旨的。“汉皇重色”是题旨,自是讽刺,之所以长恨,正是由于“人非草木皆有情”。由情而生恨,无此情则无此长恨。对情的描写正是对恨的反衬。其情愈深,其恨也愈浓、愈重、愈久。可见,对情的描写不但不悖于题旨,相反是对题旨的深化,可谓寓讽刺于风情之中。

再者,白居易作为封建王朝的代表者及维护者,不可能认为帝王的爱情比唐王朝的繁荣、稳定更为重要。他说“一篇长恨有风情”,重点自是长恨。如果只描写风流韵事,那么不如说“一篇风情有长恨”。

(或同意,言之有理也可。)

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.人们对《长恨歌》主题的理解有所偏差

的原因何在?

提示:(1)大部分人脱离当时的时代背景,脱离当时人们对杨贵妃误国的痛恨的心理基础,只从艺术角度去研究《长恨歌》,而忽视了诗中所隐含的政治功能。而对白居易来说,“选择一个酿成了极其严重的政治灾祸(安史之乱)的重大事件来表达一个‘纯情’的主题,是不可思议的”。

(2)每个人内心都渴望拥有一份爱情,且其爱情愈惊天动地愈好。这种对爱情的期盼心理也会不自觉地扩大到他人身上。当对爱情有所期盼的人们看到《长恨歌》中对李、杨爱情的描写之感人、之惊天动地时,便忘了对其主题加以理性的分析,而把《长恨歌》的主题定为爱情说,这是可以理解的,但显然是缺乏理性、缺乏说服力的。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

以景衬情 层层渲染

《长恨歌》是一首抒情成分很浓的叙事诗,诗人在叙述故事和塑造人物时,采用了我国传统诗歌擅长的写作手法,将叙事、写景和抒情有机地结合在一起,形成诗歌抒情上回环往复的特点。如唐玄宗逃往西南的路上,四处是黄尘、栈道、高山,日色暗淡,旌旗无光,秋景凄凉,这是以悲凉的秋景来烘托人物的悲思。在蜀地,面对着青山绿水,还是朝夕不能忘情,蜀中的山山水水原是很美的,但是在寂寞悲哀的唐玄宗眼中,那山的“青”、水的“碧”,也都惹人伤心,这就更增加了他内心的痛苦。这是通过写美景来写哀情,使感情的抒发又深入一层。行宫中的月色、雨夜里的铃声,本来就很撩人意绪,诗人抓住这些寻常但是富有特征的事物,把人带进伤心、断肠的境地,再加上那一见一闻、一色一声,互相交错,在语言上、声调上也表现出人物内心的愁苦凄清,这又是一层。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

还都路上,“天旋日转”,本来是高兴的事,但旧地重过,玉颜不见,不由得伤心泪下,叙事中又增加了一层痛苦的回忆。回长安后,“归来池苑皆依旧,太液芙蓉未央柳。芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂”。白日里,由于环境和景物的触发,从景物联想到人,景物依旧,人却不在了,禁不住潸然泪下,从宫廷池苑的芙蓉花和垂柳中仿佛看到了杨贵妃的容貌,展示了人物极其复杂微妙的内心活动。“夕殿萤飞思悄然,孤灯挑尽未成眠。迟迟钟鼓初长夜,耿耿星河欲曙天”,从黄昏写到黎明,集中地表现了夜间被情思萦绕久久不能入眠的情景。现实生活中找不到,到梦中去找,梦中找不到,又到仙境中去找。如此跌宕回环,层层渲染,使人物的思想感情蕴蓄得更深邃丰富,使诗歌“肌理细腻”,更富有艺术的感染力。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

知识卡片衬托:为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的表现手法叫作衬托。运用衬托手法,能突出主体,或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的印象。

谈读诗与趣味的培养(节选)

朱光潜

一个人不喜欢诗,何以文学趣味就低下呢?因为一切纯文学都要有诗的特质。一部好小说或是一部好戏剧都要当作一首诗看。诗比别类文学较谨严,较纯粹,较精致。如果对于诗没有兴趣,对于小说、戏剧、散文等等的佳妙处也终不免有些隔膜。不爱好诗而爱好小说、戏剧的人们大半在小说和戏剧中只能见到最粗浅的一部分,就是故事。所以他们看小说和戏剧,不问它们的艺术技巧,只求它们里面有有趣的故事。他们最爱读的小说不是描写内心生活或者社会真相的作品,而是《福尔摩斯侦探案》之类的东西。爱好故事本来不是一件坏事,但是如果真能欣赏文学,我们一定要超过原始的童稚的好奇心,要超过对于《福尔摩斯侦探案》的爱好,去求艺术家对于人生的深刻的观照以及他们传达这种观照的技巧。

第一流小说家不尽是会讲故事的人,第一流小说中的故事大半只像枯树搭成的花架,用处只在撑扶住一园锦绣灿烂生气蓬勃的葛藤花卉。这些故事以外的东西就是小说中的诗。读小说只见到故事而没有见到它的诗,就像看到花架而忘记架上的花。要养成纯正的文学趣味,我们最好从读诗入手。

能欣赏诗,自然就能欣赏小说、戏剧及其他种类的文学。

如果只就故事说,陈鸿的《长恨歌传》未必不如白居易的《长恨歌》和洪昇的《长生殿》,元稹的《会真记》未必不如王实甫的《西厢记》,兰姆(Lamb)的《莎士比亚故事集》未必不如莎士比亚的剧本。但是就文学价值说,《长恨歌》《西厢记》和莎士比亚的剧本都远非它们所根据的或脱胎的散文故事所可比拟。我们读诗,须在《长恨歌》《西厢记》和莎士比亚的剧本中寻出《长恨歌传》《会真记》和《莎士比亚故事集》之中所寻不出来的东西。举一个很简单的例子来说,比如贾岛的《寻隐者不遇》:

松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

或是崔颢的《长干行》:

君家何处住?妾住在横塘。

停舟暂借问,或恐是同乡。

里面也都有故事,但是这两段故事多么简单平凡!两首诗之所以为诗,并不在这两个故事,而在故事后面的情趣,以及抓住这种简朴而隽永的情趣,用一种恰如其分的简朴而隽永的语言表现出来的艺术本领。这两段故事你和我都会说,这两首诗却非你和我所作得出,虽然从表面看起来,它们是那么容易。读诗就要从此种看来虽似容易而实在不容易作出的地方下功夫,就要学会了解此种地方的佳妙。对于这种佳妙的了解和爱好就是所谓“趣味”。

诗是培养趣味的最好的媒介,能欣赏诗的人们不但对于其他种种文学可有真确的了解,而且也决不会觉到人生是一件干枯的东西。

(选自《朱光潜全集3》,有删节)

品读提示作者提倡青年读诗的目的,是从读诗入手,养成纯正的文学趣味。因为诗是培养趣味的最好媒介,能欣赏诗的人们对于其他种类的文学可有真确的了解。不喜欢诗,文学趣味就低下的一个原因是他在欣赏时仅停留在满足原始的童稚的好奇心这一层面。贾岛的《寻隐者不遇》和崔颢的《长干行》两首诗所写的故事都很简单,但语言简朴而隽永,富有诗的情趣。我们读诗就是要了解这种佳妙。

诗歌之部

第一单元 以意逆志 知人论世

目标导航

学习建议

本单元主要学习如何理解中国古典诗歌的内容和主旨,深切感受其中的意蕴美和情感美。

“以意逆志”中的“意”“逆”“志”三个字十分重要,对此应有正确的理解。“意”,是读者之意;“逆”,有“迎受、接纳,考证、探究,追溯、反求”三层意思;“志”,是作者或作品表达的原意。总之,“以意逆志”就是读者以己之“意”去“逆”作者、作品之“志”。在这个过程中,既要尊重读者的主体意识的“意”,也不能背离作者、作品之“志”。

“知人论世”与“以意逆志”两种方法是相辅相成的,联系作者的生平及其时代,可以更好地认识作品的价值和意义。王国维说:“是故由其世以知其人,由其人以逆其志,则古人之诗,虽有不能解者,寡矣。”清人黄子云说:“当于吟咏之时,先揣知作者当日所处境遇,然后以我之心,求无象于窅冥恍惚之间,或得或丧,若存若亡。”

目标导航

学习建议

掌握了“以意逆志”和“知人论世”两种诗歌鉴赏的方法,先认真、全面地了解作者生活的时代背景和人生境遇,再置身其中,仔细揣摩、体会作者的感受,并辅以一定的文学、文化常识,这样再鉴赏诗歌就比较容易了。

目标导航

学习建议

目标导航

学习建议

目标导航

学习建议

1.自主收集诗歌作者的生平资料及诗歌创作的背景资料,同学合作,探讨诗歌中关键词语和重要语句的内涵,在此基础上概括诗歌的内容和主旨。

2.同学之间合作探究,选取优美的诗歌作品进行赏析,能对诗歌进行多元化的富有创意的解读,培养合作探究和自主赏析的能力。

3.通过阅读中国古代的优秀诗歌作品,感受其思想和艺术魅力,获得丰富的审美体验;体味自然和人生的多姿多彩,感受中国古代文化的博大精深。

长恨歌

花丛芬芳艳丽,却挡住了前行的山路;湖泊清澈空灵,却倒映出虚假的美景;美酒香醇清洌,却模糊了眼中的目标。爱,在给人以安慰、鼓励和支持的同时,也悄无声息地给心灵蒙上了一层幕布。唐玄宗即位之初礼贤下士,励精图治,开创了“开元盛世”,后来却为了一个杨贵妃,“从此君王不早朝”,最终落得个“行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声”的下场。白居易的一曲《长恨歌》,道出了人间几多“长恨”!

新课助读

自主梳理

白居易(772—846),字乐天,号香山居士,下邽 (今陕西渭南)人。贞元十六年(800)中进士,历 任左拾遗,左赞善大夫,江州司马,杭州、苏州 刺史等职。晚年官至太子少傅,谥号“文”,世 称白傅、白文公。白居易是一位伟大的现实 主义诗人,他的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗。他与元稹一起倡导了新乐府运动,他创作的《秦中吟》《新乐府》是讽喻诗的代表作品,这些诗作敢于针对当权者的弊政,反映人民疾苦,深刻地揭露社会黑暗。白居易的叙事诗描写细腻,生动感人,具有独特的艺术风格,影响极为广泛。在诗歌创作理论上,他提出“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的主张。现存诗三千多首,著有《白氏长庆集》。

新课助读

自主梳理

《长恨歌》作于唐宪宗元和元年十二月(807年1月)。当时白居易任盩厔(今陕西周至)尉。关于这首诗的写作缘起,据白居易的朋友陈鸿说,他与白居易、王质夫三人于元和元年十月到仙游寺游玩,偶然间谈到了唐玄宗与杨贵妃的故事,大家都很感叹。于是王质夫就请白居易写一首诗歌,请陈鸿写一篇传记,二者相辅相成,以传后世。歌和传都以唐玄宗和杨贵妃的爱情故事为题材,因为是悲剧结局,故以“长恨”名篇。当时长安歌伎多以“我诵得白学士《长恨歌》”而自夸,并因此身价倍增。

新课助读

自主梳理

1.注字音

新课助读

自主梳理

2.写汉字

3.解词义

新课助读

自主梳理

4.解多义

新课助读

自主梳理

5.分古今

新课助读

自主梳理

6.积名句

(1)回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。

(2)后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。

(3)蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。

(4)在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.渔阳鼙鼓动地来,惊破《霓裳羽衣曲》。

译文安禄山在渔阳反叛的战鼓突然响起,惊天动地般传来,打断了《霓裳羽衣曲》的演奏。

点评“朱门酒肉臭,路有冻死骨。荣枯咫尺异,惆怅难再述。”统治者的昏庸腐朽,使得阶级矛盾格外尖锐,安禄山发起叛乱之时,也正是唐王朝这座炫人眼目的金字塔开始倾倒之时。“渔阳鼙鼓动地来,惊破《霓裳羽衣曲》”,非常形象地说明了这一过程。但是诗人并没有对因唐玄宗荒淫误国所造成的安史之乱做浓墨重彩的叙述描写,而是有意将其进行了淡化处理,将重点放在对李、杨二人生离死别的刻画上,这样,读者感受到的便是悲剧气氛,而不是对历史的理性批判。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.七月七日长生殿,夜半无人私语时。在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。

译文:七月七日这天夜半,唐玄宗和杨贵妃在长生殿山盟海誓,在天上愿作雌雄并飞的比翼鸟,在地上愿为树干相抱、枝叶相连的树木,永生永世做恩爱夫妻。

点评:“七月七日”为牛郎织女一年一度相会之时。“连理枝”,两株树木树干相抱,枝叶相连。在此,诗人将富有意味的时间、地点,与古人常用来比喻情侣相爱、永不分离的两种美好事物会合在一起,给人以无穷的想象空间,由“恨”而转入“期盼”,写得婉转动人,感人至深。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

3.天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

译文:即使是天长地久,总会有终了之时;唯有这生死遗恨,永远没有尽期。

点评:这是本诗的结束语。本诗是一首抒情性很强的长篇叙事诗,诗人在叙述李、杨的爱情故事时把自己的感情也渗透进去,这种感情蓄积到终篇时,自然升华为这催人泪下的千古名句。

惊人之作必有惊人之语

句段点评

多维探究

审美鉴赏

1.有人认为这首诗的主旨是歌颂唐玄宗、杨贵妃的坚贞爱情,你同意吗?为什么?

提示:不同意。《长恨歌》以“汉皇重色思倾国”开篇,意在讽谏、告诫在位君王莫重蹈覆辙。其言也凄凄,其盼也切切。

“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”,“姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户”,“缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足”,“渔阳鼙鼓动地来,惊破《霓裳羽衣曲》”,“六军不发无奈何,宛转娥眉马前死”,“君王掩面救不得,回看血泪相和流”,这些全是讽喻。如果把《长恨歌》的主题定为爱情说,那么面对诗中大量的讽刺,显然是站不住脚的。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

至于诗中描写唐玄宗与杨贵妃的恩爱悲伤,也是不悖于题旨的。“汉皇重色”是题旨,自是讽刺,之所以长恨,正是由于“人非草木皆有情”。由情而生恨,无此情则无此长恨。对情的描写正是对恨的反衬。其情愈深,其恨也愈浓、愈重、愈久。可见,对情的描写不但不悖于题旨,相反是对题旨的深化,可谓寓讽刺于风情之中。

再者,白居易作为封建王朝的代表者及维护者,不可能认为帝王的爱情比唐王朝的繁荣、稳定更为重要。他说“一篇长恨有风情”,重点自是长恨。如果只描写风流韵事,那么不如说“一篇风情有长恨”。

(或同意,言之有理也可。)

句段点评

多维探究

审美鉴赏

2.人们对《长恨歌》主题的理解有所偏差

的原因何在?

提示:(1)大部分人脱离当时的时代背景,脱离当时人们对杨贵妃误国的痛恨的心理基础,只从艺术角度去研究《长恨歌》,而忽视了诗中所隐含的政治功能。而对白居易来说,“选择一个酿成了极其严重的政治灾祸(安史之乱)的重大事件来表达一个‘纯情’的主题,是不可思议的”。

(2)每个人内心都渴望拥有一份爱情,且其爱情愈惊天动地愈好。这种对爱情的期盼心理也会不自觉地扩大到他人身上。当对爱情有所期盼的人们看到《长恨歌》中对李、杨爱情的描写之感人、之惊天动地时,便忘了对其主题加以理性的分析,而把《长恨歌》的主题定为爱情说,这是可以理解的,但显然是缺乏理性、缺乏说服力的。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

以景衬情 层层渲染

《长恨歌》是一首抒情成分很浓的叙事诗,诗人在叙述故事和塑造人物时,采用了我国传统诗歌擅长的写作手法,将叙事、写景和抒情有机地结合在一起,形成诗歌抒情上回环往复的特点。如唐玄宗逃往西南的路上,四处是黄尘、栈道、高山,日色暗淡,旌旗无光,秋景凄凉,这是以悲凉的秋景来烘托人物的悲思。在蜀地,面对着青山绿水,还是朝夕不能忘情,蜀中的山山水水原是很美的,但是在寂寞悲哀的唐玄宗眼中,那山的“青”、水的“碧”,也都惹人伤心,这就更增加了他内心的痛苦。这是通过写美景来写哀情,使感情的抒发又深入一层。行宫中的月色、雨夜里的铃声,本来就很撩人意绪,诗人抓住这些寻常但是富有特征的事物,把人带进伤心、断肠的境地,再加上那一见一闻、一色一声,互相交错,在语言上、声调上也表现出人物内心的愁苦凄清,这又是一层。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

还都路上,“天旋日转”,本来是高兴的事,但旧地重过,玉颜不见,不由得伤心泪下,叙事中又增加了一层痛苦的回忆。回长安后,“归来池苑皆依旧,太液芙蓉未央柳。芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂”。白日里,由于环境和景物的触发,从景物联想到人,景物依旧,人却不在了,禁不住潸然泪下,从宫廷池苑的芙蓉花和垂柳中仿佛看到了杨贵妃的容貌,展示了人物极其复杂微妙的内心活动。“夕殿萤飞思悄然,孤灯挑尽未成眠。迟迟钟鼓初长夜,耿耿星河欲曙天”,从黄昏写到黎明,集中地表现了夜间被情思萦绕久久不能入眠的情景。现实生活中找不到,到梦中去找,梦中找不到,又到仙境中去找。如此跌宕回环,层层渲染,使人物的思想感情蕴蓄得更深邃丰富,使诗歌“肌理细腻”,更富有艺术的感染力。

句段点评

多维探究

审美鉴赏

知识卡片衬托:为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的表现手法叫作衬托。运用衬托手法,能突出主体,或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的印象。

谈读诗与趣味的培养(节选)

朱光潜

一个人不喜欢诗,何以文学趣味就低下呢?因为一切纯文学都要有诗的特质。一部好小说或是一部好戏剧都要当作一首诗看。诗比别类文学较谨严,较纯粹,较精致。如果对于诗没有兴趣,对于小说、戏剧、散文等等的佳妙处也终不免有些隔膜。不爱好诗而爱好小说、戏剧的人们大半在小说和戏剧中只能见到最粗浅的一部分,就是故事。所以他们看小说和戏剧,不问它们的艺术技巧,只求它们里面有有趣的故事。他们最爱读的小说不是描写内心生活或者社会真相的作品,而是《福尔摩斯侦探案》之类的东西。爱好故事本来不是一件坏事,但是如果真能欣赏文学,我们一定要超过原始的童稚的好奇心,要超过对于《福尔摩斯侦探案》的爱好,去求艺术家对于人生的深刻的观照以及他们传达这种观照的技巧。

第一流小说家不尽是会讲故事的人,第一流小说中的故事大半只像枯树搭成的花架,用处只在撑扶住一园锦绣灿烂生气蓬勃的葛藤花卉。这些故事以外的东西就是小说中的诗。读小说只见到故事而没有见到它的诗,就像看到花架而忘记架上的花。要养成纯正的文学趣味,我们最好从读诗入手。

能欣赏诗,自然就能欣赏小说、戏剧及其他种类的文学。

如果只就故事说,陈鸿的《长恨歌传》未必不如白居易的《长恨歌》和洪昇的《长生殿》,元稹的《会真记》未必不如王实甫的《西厢记》,兰姆(Lamb)的《莎士比亚故事集》未必不如莎士比亚的剧本。但是就文学价值说,《长恨歌》《西厢记》和莎士比亚的剧本都远非它们所根据的或脱胎的散文故事所可比拟。我们读诗,须在《长恨歌》《西厢记》和莎士比亚的剧本中寻出《长恨歌传》《会真记》和《莎士比亚故事集》之中所寻不出来的东西。举一个很简单的例子来说,比如贾岛的《寻隐者不遇》:

松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

或是崔颢的《长干行》:

君家何处住?妾住在横塘。

停舟暂借问,或恐是同乡。

里面也都有故事,但是这两段故事多么简单平凡!两首诗之所以为诗,并不在这两个故事,而在故事后面的情趣,以及抓住这种简朴而隽永的情趣,用一种恰如其分的简朴而隽永的语言表现出来的艺术本领。这两段故事你和我都会说,这两首诗却非你和我所作得出,虽然从表面看起来,它们是那么容易。读诗就要从此种看来虽似容易而实在不容易作出的地方下功夫,就要学会了解此种地方的佳妙。对于这种佳妙的了解和爱好就是所谓“趣味”。

诗是培养趣味的最好的媒介,能欣赏诗的人们不但对于其他种种文学可有真确的了解,而且也决不会觉到人生是一件干枯的东西。

(选自《朱光潜全集3》,有删节)

品读提示作者提倡青年读诗的目的,是从读诗入手,养成纯正的文学趣味。因为诗是培养趣味的最好媒介,能欣赏诗的人们对于其他种类的文学可有真确的了解。不喜欢诗,文学趣味就低下的一个原因是他在欣赏时仅停留在满足原始的童稚的好奇心这一层面。贾岛的《寻隐者不遇》和崔颢的《长干行》两首诗所写的故事都很简单,但语言简朴而隽永,富有诗的情趣。我们读诗就是要了解这种佳妙。

同课章节目录