3 《屈原列传》授课课件49张PPT

图片预览

文档简介

课件49张PPT。3 屈原列传风雅诗斋课前预习文本精解随堂演练时文赏读风雅诗斋江上吟

李 白

木兰之枻沙棠舟,玉箫金管坐两头。

美酒尊中置千斛,载妓随波任去留。

仙人有待乘黄鹤,海客无心随白鸥。

屈平词赋悬日月,楚王台榭空山丘。

兴酣落笔摇五岳,诗成笑傲凌沧洲。

功名富贵若长在,汉水亦应西北流。赏读:这是一首即景抒怀之作。诗中表现了作者对功名富贵的蔑视,对屈原词赋的推崇以及对自己诗歌才华的自负,显露出傲岸放达的胸襟和超凡脱俗的志趣。“屈平”一联最为精警,这联把屈原和楚王作为两种人生的典型,鲜明地对立起来。

全诗形象鲜明,感情激扬,气势豪放,音调嘹亮。读起来只觉得它是逸兴神飞,一气呵成。而从全诗的结构组织来看,它绵密工巧,独具匠心。开头是色彩绚丽的形象描写,把读者立即引入一个不寻常的境界。中间两联,属对精整,而诗意则正反相生,扩大了诗的容量,诗笔跌宕多姿。结尾四句,极意强调夸张,感情更加激昂,酣畅恣肆,显出不尽的力量。课前预习一、知人论世

1.走近作者司马迁(前145年—不可考),字子长,夏阳(今陕西韩城南)人。西汉史学家、散文家。司马谈之子,任太史令,后任中书令。司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝元狩元年,长达3 000多年的历史,是“二十五史”之首。2.写作背景

司马迁父卒三年后,司马迁继父任太史令,开始在“金匾石室”(国家藏书处)阅读、整理历史资料。二十岁时,游历长江中下游和山东、河南等地,并到庐山和会稽考察传说中的“禹疏九河”等遗迹,经沅水和湘水流域,凭吊屈原沉水的汨罗江,在曲阜,参观了孔子的“庙堂车服礼器”。回长安后任郎中。三十五岁时二次出游,广泛地接近下层人民。武帝天汉三年(前98),李陵孤军入匈奴,败降,而司马迁极言李陵降敌出于无奈,意在待机答汉,因此触怒武帝,致罪下狱,受腐刑。

出狱后任中书令,继续发愤著书,终于完成了我国最早的一部通史《史记》,人称《太史公书》,他被后世尊为史迁、太史公。二、相关链接

1.文学常识

《史记》全书一百三十篇:本纪十二篇,世家三十篇,列传七十篇,表十篇,书八篇。《史记》不但是一部历史名著,也是一部文学名著。该书被鲁迅赞誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。《史记》的语言简洁生动,而且接近口语,对后代的散文有很大的影响。

2.文体知识

(1)纪传体:是史书的一种体裁,以为人物立传记的方式记叙史实。它最重要的特点是突出了人在历史上的地位,以大量的人物传记为中心内容,把记言和记事进一步结合起来。(2)编年体:以年代为线索编排有关历史事件,编年体史书利于考查历史事件发生的具体时间,了解历史事件之间的联系,并可避免叙事重复。《春秋》是我国现存最早的一部编年体史书;《资治通鉴》是我国第一部编年体通史。

(3)纪事本末体:以事件为主线,把历史上的大事的有关专题材料集中在一起,集中表述其过程,首创于南宋的袁枢。如袁枢的《通鉴纪事本末》。

(4)国别体:以国家为单位分别记叙的历史。《国语》是中国第一部国别体史书。三、语基梳理

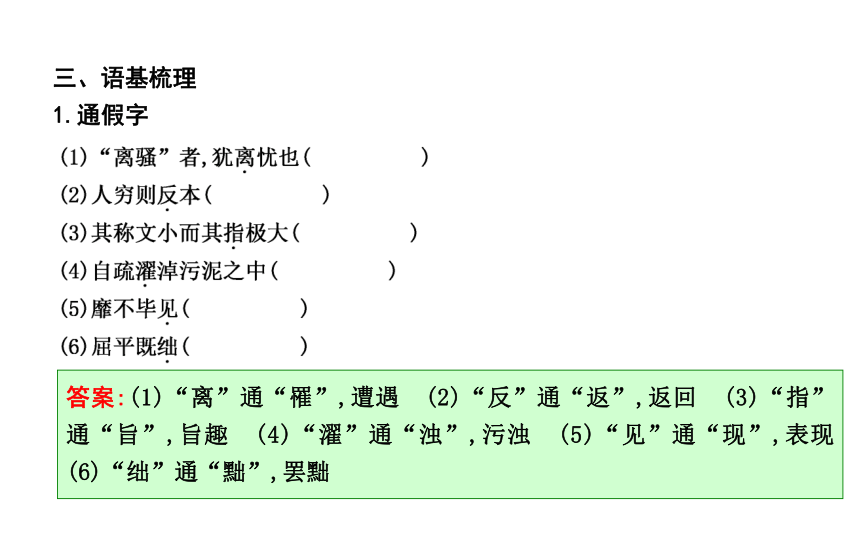

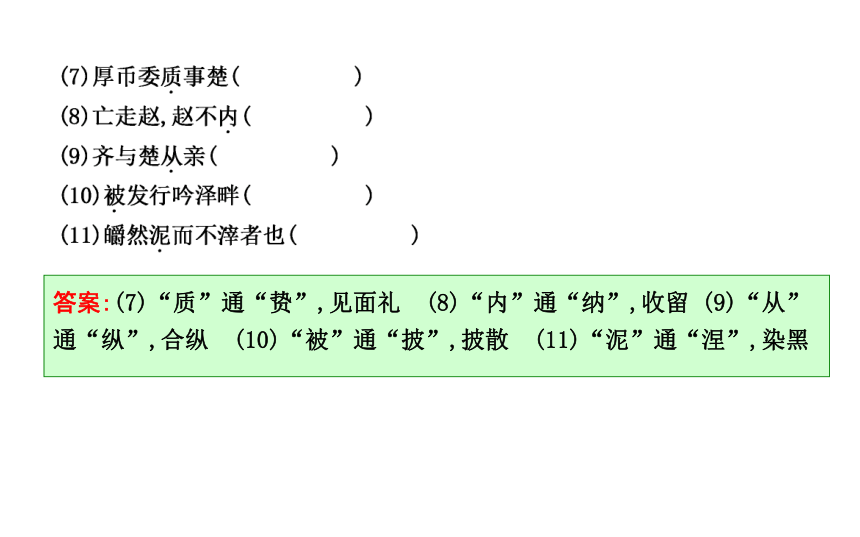

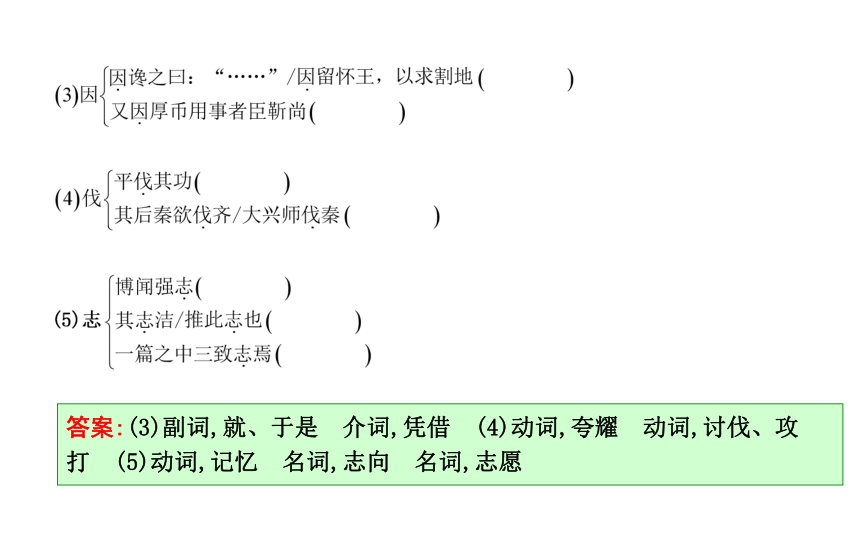

1.通假字答案:(1)“离”通“罹”,遭遇 (2)“反”通“返”,返回 (3)“指”通“旨”,旨趣 (4)“濯”通“浊”,污浊 (5)“见”通“现”,表现 (6)“绌”通“黜”,罢黜 答案:(7)“质”通“贽”,见面礼 (8)“内”通“纳”,收留 (9)“从”通“纵”,合纵 (10)“被”通“披”,披散 (11)“泥”通“涅”,染黑2.一词多义答案:(1)见闻、见识 听到 闻名,出名 (2)正直 纵向的 通“值”,价值、价格 正确、有理 答案:(3)副词,就、于是 介词,凭借 (4)动词,夸耀 动词,讨伐、攻打 (5)动词,记忆 名词,志向 名词,志愿 答案:(6)动词,往、“到……去” 动词,及、比得上 (7)动词,明晓、了解 名词,视力 动词,说明、阐明 (8)动词,写作 动词,连接,跟随答案:(9)连词,表转折,却,但是 连词,表因果,因而 连词,表并列,并且 (10)连词,表原因,因为 连词,表目的,用来 (11)代词,那些 副词,表祈使,还是答案:(1)都是形容词的使动用法,正:使……正;直:使……直 (2)都是方位名词作状语,内:在国内;外:在国外 (3)形容词作动词,诋毁、说坏话 (4)形容词作名词,方正的人答案:(1)指任何一年的下一年 “今年”的第二年 (2)骗人的花言巧语,名词。“诡”,欺诈的。“辩”,巧辩的话 “无理狡辩”,动词 答案:(3)①指人的容貌,脸上的气色 各种物体的色彩 ②指人的形体和容貌 指对事物的形象或性质加以描述 (4)悠闲,舒缓,委婉 不慌不忙,镇静、沉着 (5)别国派来的使者 指客人答案:(1)判断句 (2)判断句 (3)判断句 (4)省略句 (5)省略句 (6)被动句 (7)被动句 5.特殊句式

(1)“离骚”者,犹离忧也( )

(2)秦,虎狼之国( )

(3)夫天者,人之始也;父母者,人之本也( )

(4)遂绝齐( )

(5)又因厚币用事者臣靳尚( )

(6)方正之不容也( )

(7)信而见疑,忠而被谤( )答案: (8)被动句 (9)介宾短语后置句 (10)介宾短语后置句 (11)介宾短语后置句 (12)介宾短语后置句 (13)定语后置句 (14)宾语前 置句(8)身客死于秦,为天下笑( )

(9)以深入击秦,战于蓝田( )

(10)明于治乱,娴于辞令( )

(11)蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外( )

(12)楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也( )

(13)人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎( )

(14)莫不欲求忠以自为( )答案:(1)推此志也 虽与日月争光可也 (2)故忧愁幽思而作《离骚》 6.名句名篇

(1)司马迁用比喻高度评价屈原之志的句子是:“ ,

。”?

(2)古代诗文中有许多寄寓了作者对所叙对象充满情感的句子,如《屈原列传》中“屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也, ”,寄寓了司马迁对屈原的深切同情。?答案:(3)信而见疑 忠而被谤 能无怨乎 (4)故其称物芳 (3)在《报任安书》里,司马迁提出了“发愤著书说”,揭示了作家的生平遭际与创作的关系。这一思想,在《屈原列传》里是这样表达的:“ .

, , ?屈原之作《离骚》,盖自怨生也。”?

(4)司马迁在《屈原列传》说的“其志洁, ,故死而不容。”将《楚辞》中的句子化入文章之中。?答案:(1)秦惠王畏惧齐楚两个大国联合,于是就命张仪假装背离秦国,并用丰厚的礼物作为见面礼,表示愿意侍奉楚王。

(2)张仪听说了,就说:“拿我一个张仪就能抵上汉中的大片土地,请您允许我到楚国去。” 7.翻译下列重点语句

(1)惠王患之,乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚。

译文:? ?

(2)张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。”

译文:? ?答案: (3)屈原当然更憎恨子兰,他虽然被流放,但仍眷念着楚国,惦记着怀王,始终没有忘记有一天能够回到朝廷来,并希望君王能彻底醒悟过来,一切坏的习俗全都改变。

(4)一个国家的君王无论他是愚蠢的,还是聪明的,也无论他是有才能的,还是没有才能的,没有一个不想任用忠臣来侍奉自己,选拔贤才来辅佐自己的。(3)屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也。

译文:? ?

(4)人君无愚智贤不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐。

译文:? ?文本精解一、整体感知

1.结构图解 2.作者为什么如此推崇屈原?参考答案:司马迁对屈原的推崇表现为两个方面:推崇他正确的政治主张和伟大的人格;推崇他在语言艺术上的高深造诣。除了屈原本身的人格魅力外,还因为两人的政治遭际和人格品性都有相通之处。在政治上,他们同样都是“信而见疑,忠而被谤”,受到当权者的无情打击。从文学艺术上说,二人都以书言志,发愤著书。司马迁在《史记·太史公自序》中说:“屈原放逐,著《离骚》。”这是屈原对他著作上的启发和精神上的鼓励。从某种意义上说,屈原的身影里站立着一个司马迁。二、局部揣摩

1.如何理解文中“甚任之”和“怒而疏”?参考答案:由“甚任之”到“怒而疏”,是上官大夫嫉贤妒能,进谗言,而怀王信谗言的过程。由任而疏,可以看出怀王的昏聩、反复无常、践踏人才。上有昏君,下兴佞臣,楚国的政治腐败可以想见。2.课文第4~10段写了哪几方面的内容?穿插怀王受骗,以致最终客死于秦的史实,为什么?参考答案:写了三方面的内容:怀王受骗,至死不悟;屈原被逐,仍关心朝政,系心怀王;顷襄王接受谗言,怒“迁”屈原。穿插这一大段史实,而这些史实,都是在屈原“既绌”以后发生的,这就说明屈原的去留,关系着楚国的命运。另一方面也意在揭示楚王父子的昏聩腐朽,当朝重臣的贪婪鄙陋,像屈原这样端方正直的人,必然不见容于朝廷。屈原的悲剧性结局也就明晰必然了。参考答案:作者通过屈原同渔父的比喻性对话,让屈原将自己以死保节的决心作了最终的表白,在“举世混浊”“众人皆醉”的恶劣环境中,唯独屈原保持了“清醒”的政治头脑,“清白”的品德节操使他“宁赴常流”“葬身鱼腹”也决不“以身之察察,受物之汶汶”,决不“以皓皓之白”“蒙世之温蠖”。这种洁身自好的高尚节操和宁折不弯的斗争精神,表现了他对理想和正义的执着追求,对卑劣、腐朽的切齿痛恨。屈原的死,是对邪恶势力的强烈控诉,也是对浑浑噩噩的人们的呼唤和激励。屈原和渔父的对话,代表两种不同的人生哲学、两种不同的政治取向、两种不同的品格操守。作者把这两种观点两相比照,是对屈原人格的赞扬和景仰,其中也表露出对黑暗势力的强烈愤慨和对屈原的同情惋惜之情。3.作者为什么要写屈原与渔父的对话?蕴涵着作者怎样的感情?4.司马迁写人物传记,除传末赞语之外,大都不直接发表自己的意见,而是把意见寓于叙事之中。本传却是另一种写法,这就是记叙、议论、抒情三者紧密结合。试分析本传的写法。参考答案:作者在叙事的基础上展开议论,在议论部分又有着强烈的感彩。如第3自然段,第一部分叙述屈原蒙谗受疏和创作《离骚》的情况后,立即对《离骚》发表议论,赞颂屈原的伟大人格和高洁志趣;第二部分,对怀王的昏聩予以强烈谴责,也间接赞颂了屈原的远见卓识;第三部分,采用寓议于叙的手法,表现屈原的高洁品质,显示屈原之死的深远影响。司马迁之所以这样写,一方面是他与屈原遭际有相似之处,要“借他人酒杯,浇自己块垒”(正如古人所说,本文可作屈原和司马迁的合传来读);另一方面也是因为有关屈原的资料太少,无法详细地叙述其生平事迹。思路提示:(1)屈原的追求与遭遇分析。

(2)司马迁的人生经历与屈原之相通之处。

(3)自己对屈原、司马迁的认识及对生命的体验。三、开放探究

“屈原的身影里就站立着一个司马迁”。请你谈一谈自己的看法。随堂演练解析:D A项,绌chù ,B项,谄chǎn ,C项,淖nào。解析:C C项,“害”应解释为“妒忌”。解析:C A项,“反”通“返”;B项,“见”通“现”;D项,“被”通“披”。3.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.人穷则反本

B.靡不毕见

C.信而见疑,忠而被谤

D.被发行吟泽畔解析:A A项,是判断句,B、C、D三项均为被动句。4.下列句子句式特点不同于其他三项的一项是( )

A.秦,虎狼之国

B.信而见疑,忠而被谤

C.故内惑于郑袖,外欺于张仪

D.身客死于秦,为天下笑二、课内阅读

阅读下文,回答5~9题。

屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定,上官大夫见而欲夺之,屈平不与。因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知,每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为也’。”王怒而疏屈平。

……

屈平既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。惠王患之,乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商于之地六百里。”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。”楚使怒去,归告怀王。怀王怒,大兴师伐秦。秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。怀王乃悉发国中兵以深入击秦,战于蓝田。魏闻之,袭楚至邓。楚兵惧,自秦归。而齐竟怒不救楚,楚大困。 明年,秦割汉中地与楚以和。楚王曰:“不愿得地,愿得张仪而甘心焉。”张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。”如楚,又因厚币用事者臣靳尚,而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。怀王竟听郑袖,复释去张仪。是时屈平既疏,不复在位,使于齐,顾反,谏怀王曰:“何不杀张仪?”怀王悔,追张仪,不及。

其后诸侯共击楚,大破之,杀其将唐昧。

时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。怀王欲行,屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信。不如毋行。”怀王稚子子兰劝王行:“奈何绝秦欢!”怀王卒行。入武关,秦伏兵绝其后,因留怀王,以求割地。怀王怒,不听。亡走赵,赵不内。复之秦,竟死于秦而归葬。长子顷襄王立,以其弟子兰为令尹。

楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也。屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也。其存君兴国而欲反覆之,一篇之中三致志焉。然终无可奈何,故不可以反,卒以此见怀王之终不悟也。解析:D 竟,最终。解析:D 都是代词,他的。A项,副词,于是/介词,凭借。B项,结构助词, 的/动词,到。C项,于是/竟然。7.下列六句话分别编成四组,全都能表现屈原对楚国的重要性的一组是( )

①入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。②屈原者,名平,楚之同姓也。③是时屈平既疏,不复在位,使于齐,顾反,谏怀王曰:“何不杀张仪?”怀王悔,追张仪,不及。④明年,秦割汉中地与楚以和。⑤长子顷襄王立,以其弟子兰为令尹。⑥时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。怀王欲行,屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信。不如毋行。”……怀王卒行。入武关,秦伏兵绝其后,因留怀王,以求割地。怀王怒,不听。亡走赵,赵不内。复之秦,竟死于秦而归葬。

A.①③⑥ B.②③⑤ C.①④⑥ D.②④⑤解析:A ①说明了屈原在国内政治和诸侯国之间外交上对楚国的重大作用。 ③从怀王的“悔”表现了屈原对楚国的重要性,如果屈原在位就不会放走张仪这样的敌人。⑥怀王因为没有听屈原的忠言而导致身死国外的结局,表现了屈原对楚国的重要性。②说的是屈原的身世。④说的是秦国的事情。⑤说的是楚国的人事安排。解析:B 屈原后来被楚王所“疏”,不是张仪的原因,而是奸邪之人进谗言的结果。8.下列对原文有关内容的理解和分析不正确的一项是( )

A.屈原出身高贵,才能很高,楚怀王曾经很信任他。

B.屈原后来不能得到楚怀王的信任乃至被“疏”,“既绌”,都是张仪进谗言欺骗怀王的结果。

C.怀王的受骗以致客死于秦的最终结果与屈原不在位有很大的关系,从这个角度来讲,屈原对楚国是非常重要的。

D.屈原尽管受到了不公正的待遇,但是他牵挂怀王眷顾楚国的心没有改变,只是怀王一直没有醒悟,所以才造成了屈原一直没有恢复职位施展才能的 结局。答案:(1)怀王就把全国的兵力全都发动起来,来深入秦地攻打秦国,在蓝田交战。

(2)到了楚国,他又凭借丰厚的礼品贿赂当权的大臣靳尚,通过他在怀王宠姬郑袖面前编造了一套谎话。9.将文言文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)怀王乃悉发国中兵以深入击秦,战于蓝田。

译文: ?

(2)如楚,又因厚币用事者臣靳尚,而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。

译文: ?答案:(3)秦国是虎狼一样的国家,不可信任。不如不去。(3)秦,虎狼之国,不可信。不如毋行。

译文: ?时文赏读在端午品味文化的芳香

李思辉

文化是端午节的灵魂,它让人重温时间的厚重、文化的韵味,筑牢民族精神与家国情怀。 【思维借鉴】

开篇立意,点明“文化是端午节的灵魂”,总摄 全篇。 粽叶飘香,雄黄酒浓,又是一年端午到。传承千百年,历久而弥新,这一中国四大传统节日之一,今天仍有着浓郁的传统意、文化味。在湖北秭归,一年一度的端午诗会、龙舟比赛如期开场,吸引了海内外游客的目光;在安徽合肥,“益起读”公益活动进入社区,和孩子们在阅读经典中寻找端午节的意义。这些活动,让人们在吃粽子之外,体会到节日更丰厚的内涵。

近年来,担忧“端午节成为‘粽子节’”的声音不时出现。的确,端午节吃粽子,这是千百年来的民俗传统,但如果把端午节等同于吃粽子,则可能在“除了吃还是吃”的单调活动中遗忘了文化内涵、丢掉了精神价值。饮食是文化的重要载体,却绝非是唯一载体。端午承载着我们这个民族相沿不废的集体记忆,这其中的历史传承与文化韵味,比粽子更加芳香,也更值得品尝。 以秭归诗会、龙舟赛,合肥“益起读”为例说明端午节丰富内 涵,增加了文章的 说服力。

以担忧“端午节成为‘粽子节’”的声音为引子,将文章引向深入,进一步点明端午节的“历史传承与文化韵味更值得 品尝”。 一个传统节日,就是一杯岁月的陈酿,也是沉淀着厚厚文化土层的历史河床。端午节,吃粽子只是其中内容之一,它更是除秽驱病的卫生节,也是诗人节、运动节、女儿节,除了吃粽子,还要挂菖蒲、赛龙舟、祭屈原。传统中,在端午这天女儿回娘家探亲,家人喝雄黄酒,备艾叶、菖蒲和大蒜,比武、击球、荡秋千,给小孩涂雄黄、戴香囊……祛病消灾、祭祀祈福、回家团圆、强身健体,千百年来,我们的祖先从这些美好的生活愿望出发,为端午节创造出许许多多美丽动人的习俗,这是应该继承的文化财富。阐释端午节所蕴含的节日习俗,与上段——担忧“端午节成为‘粽子节’”相照应,承接自然而不生硬。 “节分端午自谁言,万古传闻为屈原。”端午节民俗起源说法众多,但屈原无疑是端午节最醒目的文化符号。每逢端午,人们仿佛总是能穿越时空,遇见这位行吟泽畔的大文豪。“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的爱国情怀,“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的民本情怀,“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着刚毅,“诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌”的高尚品格……这些精神如同黄钟大吕,穿越时间仍然在现代人心中激起巨大回响。文化是端午节的灵魂,在这一天,正可以重温时间的厚重、文化的韵味,筑牢民族精神与家国情怀。恰到好处地引用屈原的诗句来阐述端午节所包含的文化韵味,语言灵动有韵味,整散结合,增强了文章论证的气势。 节日的真意,常常需要依托于生活的体验来领悟。有词人写道,“虎符缠臂,佳节又端午。门前艾蒲青翠,天淡纸鸢舞”,端午节要在胳膊上缠一个虎符,还要出门放风筝。诗人陆游也很有雅兴,“粽包分两髻,艾束著危冠”,包完粽子以后,头上还插了艾草。这些小细节,让日常的生活有了更多仪式感,也因此让端午节增添了更多雅趣,让人体会到其中天人和谐的态度与美感。今天,讲故事,游胜地,读经典……在端午节我们同样可以有更多仪式感,为日常生活注入文化雅趣,在细品时序更替中丰富人的精神世界。古今对比,引用诗词,描绘端午节的仪式感,进一步论述端午节的“文化雅趣”。 从历史深处深情回望,端午节的文化内涵一直都在不断丰富和发展。这本身也是传统文化随着时间在不断生长,并在现代社会获得了“新生”。不论过节方式怎么变化,只要传统文化根和魂还在,我们的传统节日就会不断接续传承,联通一代代人的心,为人们提供心灵的滋养和精神的慰藉。

《人民日报》(2018年06月19日05版) 以“端午节的文化内涵一直都在不断丰富和发展”结束文章,指出“只要传统文化根和魂还在,我们的传统节日就会不断接续传承”, 令人回味 无穷。

李 白

木兰之枻沙棠舟,玉箫金管坐两头。

美酒尊中置千斛,载妓随波任去留。

仙人有待乘黄鹤,海客无心随白鸥。

屈平词赋悬日月,楚王台榭空山丘。

兴酣落笔摇五岳,诗成笑傲凌沧洲。

功名富贵若长在,汉水亦应西北流。赏读:这是一首即景抒怀之作。诗中表现了作者对功名富贵的蔑视,对屈原词赋的推崇以及对自己诗歌才华的自负,显露出傲岸放达的胸襟和超凡脱俗的志趣。“屈平”一联最为精警,这联把屈原和楚王作为两种人生的典型,鲜明地对立起来。

全诗形象鲜明,感情激扬,气势豪放,音调嘹亮。读起来只觉得它是逸兴神飞,一气呵成。而从全诗的结构组织来看,它绵密工巧,独具匠心。开头是色彩绚丽的形象描写,把读者立即引入一个不寻常的境界。中间两联,属对精整,而诗意则正反相生,扩大了诗的容量,诗笔跌宕多姿。结尾四句,极意强调夸张,感情更加激昂,酣畅恣肆,显出不尽的力量。课前预习一、知人论世

1.走近作者司马迁(前145年—不可考),字子长,夏阳(今陕西韩城南)人。西汉史学家、散文家。司马谈之子,任太史令,后任中书令。司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝元狩元年,长达3 000多年的历史,是“二十五史”之首。2.写作背景

司马迁父卒三年后,司马迁继父任太史令,开始在“金匾石室”(国家藏书处)阅读、整理历史资料。二十岁时,游历长江中下游和山东、河南等地,并到庐山和会稽考察传说中的“禹疏九河”等遗迹,经沅水和湘水流域,凭吊屈原沉水的汨罗江,在曲阜,参观了孔子的“庙堂车服礼器”。回长安后任郎中。三十五岁时二次出游,广泛地接近下层人民。武帝天汉三年(前98),李陵孤军入匈奴,败降,而司马迁极言李陵降敌出于无奈,意在待机答汉,因此触怒武帝,致罪下狱,受腐刑。

出狱后任中书令,继续发愤著书,终于完成了我国最早的一部通史《史记》,人称《太史公书》,他被后世尊为史迁、太史公。二、相关链接

1.文学常识

《史记》全书一百三十篇:本纪十二篇,世家三十篇,列传七十篇,表十篇,书八篇。《史记》不但是一部历史名著,也是一部文学名著。该书被鲁迅赞誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。《史记》的语言简洁生动,而且接近口语,对后代的散文有很大的影响。

2.文体知识

(1)纪传体:是史书的一种体裁,以为人物立传记的方式记叙史实。它最重要的特点是突出了人在历史上的地位,以大量的人物传记为中心内容,把记言和记事进一步结合起来。(2)编年体:以年代为线索编排有关历史事件,编年体史书利于考查历史事件发生的具体时间,了解历史事件之间的联系,并可避免叙事重复。《春秋》是我国现存最早的一部编年体史书;《资治通鉴》是我国第一部编年体通史。

(3)纪事本末体:以事件为主线,把历史上的大事的有关专题材料集中在一起,集中表述其过程,首创于南宋的袁枢。如袁枢的《通鉴纪事本末》。

(4)国别体:以国家为单位分别记叙的历史。《国语》是中国第一部国别体史书。三、语基梳理

1.通假字答案:(1)“离”通“罹”,遭遇 (2)“反”通“返”,返回 (3)“指”通“旨”,旨趣 (4)“濯”通“浊”,污浊 (5)“见”通“现”,表现 (6)“绌”通“黜”,罢黜 答案:(7)“质”通“贽”,见面礼 (8)“内”通“纳”,收留 (9)“从”通“纵”,合纵 (10)“被”通“披”,披散 (11)“泥”通“涅”,染黑2.一词多义答案:(1)见闻、见识 听到 闻名,出名 (2)正直 纵向的 通“值”,价值、价格 正确、有理 答案:(3)副词,就、于是 介词,凭借 (4)动词,夸耀 动词,讨伐、攻打 (5)动词,记忆 名词,志向 名词,志愿 答案:(6)动词,往、“到……去” 动词,及、比得上 (7)动词,明晓、了解 名词,视力 动词,说明、阐明 (8)动词,写作 动词,连接,跟随答案:(9)连词,表转折,却,但是 连词,表因果,因而 连词,表并列,并且 (10)连词,表原因,因为 连词,表目的,用来 (11)代词,那些 副词,表祈使,还是答案:(1)都是形容词的使动用法,正:使……正;直:使……直 (2)都是方位名词作状语,内:在国内;外:在国外 (3)形容词作动词,诋毁、说坏话 (4)形容词作名词,方正的人答案:(1)指任何一年的下一年 “今年”的第二年 (2)骗人的花言巧语,名词。“诡”,欺诈的。“辩”,巧辩的话 “无理狡辩”,动词 答案:(3)①指人的容貌,脸上的气色 各种物体的色彩 ②指人的形体和容貌 指对事物的形象或性质加以描述 (4)悠闲,舒缓,委婉 不慌不忙,镇静、沉着 (5)别国派来的使者 指客人答案:(1)判断句 (2)判断句 (3)判断句 (4)省略句 (5)省略句 (6)被动句 (7)被动句 5.特殊句式

(1)“离骚”者,犹离忧也( )

(2)秦,虎狼之国( )

(3)夫天者,人之始也;父母者,人之本也( )

(4)遂绝齐( )

(5)又因厚币用事者臣靳尚( )

(6)方正之不容也( )

(7)信而见疑,忠而被谤( )答案: (8)被动句 (9)介宾短语后置句 (10)介宾短语后置句 (11)介宾短语后置句 (12)介宾短语后置句 (13)定语后置句 (14)宾语前 置句(8)身客死于秦,为天下笑( )

(9)以深入击秦,战于蓝田( )

(10)明于治乱,娴于辞令( )

(11)蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外( )

(12)楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也( )

(13)人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎( )

(14)莫不欲求忠以自为( )答案:(1)推此志也 虽与日月争光可也 (2)故忧愁幽思而作《离骚》 6.名句名篇

(1)司马迁用比喻高度评价屈原之志的句子是:“ ,

。”?

(2)古代诗文中有许多寄寓了作者对所叙对象充满情感的句子,如《屈原列传》中“屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也, ”,寄寓了司马迁对屈原的深切同情。?答案:(3)信而见疑 忠而被谤 能无怨乎 (4)故其称物芳 (3)在《报任安书》里,司马迁提出了“发愤著书说”,揭示了作家的生平遭际与创作的关系。这一思想,在《屈原列传》里是这样表达的:“ .

, , ?屈原之作《离骚》,盖自怨生也。”?

(4)司马迁在《屈原列传》说的“其志洁, ,故死而不容。”将《楚辞》中的句子化入文章之中。?答案:(1)秦惠王畏惧齐楚两个大国联合,于是就命张仪假装背离秦国,并用丰厚的礼物作为见面礼,表示愿意侍奉楚王。

(2)张仪听说了,就说:“拿我一个张仪就能抵上汉中的大片土地,请您允许我到楚国去。” 7.翻译下列重点语句

(1)惠王患之,乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚。

译文:? ?

(2)张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。”

译文:? ?答案: (3)屈原当然更憎恨子兰,他虽然被流放,但仍眷念着楚国,惦记着怀王,始终没有忘记有一天能够回到朝廷来,并希望君王能彻底醒悟过来,一切坏的习俗全都改变。

(4)一个国家的君王无论他是愚蠢的,还是聪明的,也无论他是有才能的,还是没有才能的,没有一个不想任用忠臣来侍奉自己,选拔贤才来辅佐自己的。(3)屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也。

译文:? ?

(4)人君无愚智贤不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐。

译文:? ?文本精解一、整体感知

1.结构图解 2.作者为什么如此推崇屈原?参考答案:司马迁对屈原的推崇表现为两个方面:推崇他正确的政治主张和伟大的人格;推崇他在语言艺术上的高深造诣。除了屈原本身的人格魅力外,还因为两人的政治遭际和人格品性都有相通之处。在政治上,他们同样都是“信而见疑,忠而被谤”,受到当权者的无情打击。从文学艺术上说,二人都以书言志,发愤著书。司马迁在《史记·太史公自序》中说:“屈原放逐,著《离骚》。”这是屈原对他著作上的启发和精神上的鼓励。从某种意义上说,屈原的身影里站立着一个司马迁。二、局部揣摩

1.如何理解文中“甚任之”和“怒而疏”?参考答案:由“甚任之”到“怒而疏”,是上官大夫嫉贤妒能,进谗言,而怀王信谗言的过程。由任而疏,可以看出怀王的昏聩、反复无常、践踏人才。上有昏君,下兴佞臣,楚国的政治腐败可以想见。2.课文第4~10段写了哪几方面的内容?穿插怀王受骗,以致最终客死于秦的史实,为什么?参考答案:写了三方面的内容:怀王受骗,至死不悟;屈原被逐,仍关心朝政,系心怀王;顷襄王接受谗言,怒“迁”屈原。穿插这一大段史实,而这些史实,都是在屈原“既绌”以后发生的,这就说明屈原的去留,关系着楚国的命运。另一方面也意在揭示楚王父子的昏聩腐朽,当朝重臣的贪婪鄙陋,像屈原这样端方正直的人,必然不见容于朝廷。屈原的悲剧性结局也就明晰必然了。参考答案:作者通过屈原同渔父的比喻性对话,让屈原将自己以死保节的决心作了最终的表白,在“举世混浊”“众人皆醉”的恶劣环境中,唯独屈原保持了“清醒”的政治头脑,“清白”的品德节操使他“宁赴常流”“葬身鱼腹”也决不“以身之察察,受物之汶汶”,决不“以皓皓之白”“蒙世之温蠖”。这种洁身自好的高尚节操和宁折不弯的斗争精神,表现了他对理想和正义的执着追求,对卑劣、腐朽的切齿痛恨。屈原的死,是对邪恶势力的强烈控诉,也是对浑浑噩噩的人们的呼唤和激励。屈原和渔父的对话,代表两种不同的人生哲学、两种不同的政治取向、两种不同的品格操守。作者把这两种观点两相比照,是对屈原人格的赞扬和景仰,其中也表露出对黑暗势力的强烈愤慨和对屈原的同情惋惜之情。3.作者为什么要写屈原与渔父的对话?蕴涵着作者怎样的感情?4.司马迁写人物传记,除传末赞语之外,大都不直接发表自己的意见,而是把意见寓于叙事之中。本传却是另一种写法,这就是记叙、议论、抒情三者紧密结合。试分析本传的写法。参考答案:作者在叙事的基础上展开议论,在议论部分又有着强烈的感彩。如第3自然段,第一部分叙述屈原蒙谗受疏和创作《离骚》的情况后,立即对《离骚》发表议论,赞颂屈原的伟大人格和高洁志趣;第二部分,对怀王的昏聩予以强烈谴责,也间接赞颂了屈原的远见卓识;第三部分,采用寓议于叙的手法,表现屈原的高洁品质,显示屈原之死的深远影响。司马迁之所以这样写,一方面是他与屈原遭际有相似之处,要“借他人酒杯,浇自己块垒”(正如古人所说,本文可作屈原和司马迁的合传来读);另一方面也是因为有关屈原的资料太少,无法详细地叙述其生平事迹。思路提示:(1)屈原的追求与遭遇分析。

(2)司马迁的人生经历与屈原之相通之处。

(3)自己对屈原、司马迁的认识及对生命的体验。三、开放探究

“屈原的身影里就站立着一个司马迁”。请你谈一谈自己的看法。随堂演练解析:D A项,绌chù ,B项,谄chǎn ,C项,淖nào。解析:C C项,“害”应解释为“妒忌”。解析:C A项,“反”通“返”;B项,“见”通“现”;D项,“被”通“披”。3.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.人穷则反本

B.靡不毕见

C.信而见疑,忠而被谤

D.被发行吟泽畔解析:A A项,是判断句,B、C、D三项均为被动句。4.下列句子句式特点不同于其他三项的一项是( )

A.秦,虎狼之国

B.信而见疑,忠而被谤

C.故内惑于郑袖,外欺于张仪

D.身客死于秦,为天下笑二、课内阅读

阅读下文,回答5~9题。

屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定,上官大夫见而欲夺之,屈平不与。因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知,每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为也’。”王怒而疏屈平。

……

屈平既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。惠王患之,乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商于之地六百里。”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。”楚使怒去,归告怀王。怀王怒,大兴师伐秦。秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。怀王乃悉发国中兵以深入击秦,战于蓝田。魏闻之,袭楚至邓。楚兵惧,自秦归。而齐竟怒不救楚,楚大困。 明年,秦割汉中地与楚以和。楚王曰:“不愿得地,愿得张仪而甘心焉。”张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。”如楚,又因厚币用事者臣靳尚,而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。怀王竟听郑袖,复释去张仪。是时屈平既疏,不复在位,使于齐,顾反,谏怀王曰:“何不杀张仪?”怀王悔,追张仪,不及。

其后诸侯共击楚,大破之,杀其将唐昧。

时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。怀王欲行,屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信。不如毋行。”怀王稚子子兰劝王行:“奈何绝秦欢!”怀王卒行。入武关,秦伏兵绝其后,因留怀王,以求割地。怀王怒,不听。亡走赵,赵不内。复之秦,竟死于秦而归葬。长子顷襄王立,以其弟子兰为令尹。

楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也。屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也。其存君兴国而欲反覆之,一篇之中三致志焉。然终无可奈何,故不可以反,卒以此见怀王之终不悟也。解析:D 竟,最终。解析:D 都是代词,他的。A项,副词,于是/介词,凭借。B项,结构助词, 的/动词,到。C项,于是/竟然。7.下列六句话分别编成四组,全都能表现屈原对楚国的重要性的一组是( )

①入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。②屈原者,名平,楚之同姓也。③是时屈平既疏,不复在位,使于齐,顾反,谏怀王曰:“何不杀张仪?”怀王悔,追张仪,不及。④明年,秦割汉中地与楚以和。⑤长子顷襄王立,以其弟子兰为令尹。⑥时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。怀王欲行,屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信。不如毋行。”……怀王卒行。入武关,秦伏兵绝其后,因留怀王,以求割地。怀王怒,不听。亡走赵,赵不内。复之秦,竟死于秦而归葬。

A.①③⑥ B.②③⑤ C.①④⑥ D.②④⑤解析:A ①说明了屈原在国内政治和诸侯国之间外交上对楚国的重大作用。 ③从怀王的“悔”表现了屈原对楚国的重要性,如果屈原在位就不会放走张仪这样的敌人。⑥怀王因为没有听屈原的忠言而导致身死国外的结局,表现了屈原对楚国的重要性。②说的是屈原的身世。④说的是秦国的事情。⑤说的是楚国的人事安排。解析:B 屈原后来被楚王所“疏”,不是张仪的原因,而是奸邪之人进谗言的结果。8.下列对原文有关内容的理解和分析不正确的一项是( )

A.屈原出身高贵,才能很高,楚怀王曾经很信任他。

B.屈原后来不能得到楚怀王的信任乃至被“疏”,“既绌”,都是张仪进谗言欺骗怀王的结果。

C.怀王的受骗以致客死于秦的最终结果与屈原不在位有很大的关系,从这个角度来讲,屈原对楚国是非常重要的。

D.屈原尽管受到了不公正的待遇,但是他牵挂怀王眷顾楚国的心没有改变,只是怀王一直没有醒悟,所以才造成了屈原一直没有恢复职位施展才能的 结局。答案:(1)怀王就把全国的兵力全都发动起来,来深入秦地攻打秦国,在蓝田交战。

(2)到了楚国,他又凭借丰厚的礼品贿赂当权的大臣靳尚,通过他在怀王宠姬郑袖面前编造了一套谎话。9.将文言文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)怀王乃悉发国中兵以深入击秦,战于蓝田。

译文: ?

(2)如楚,又因厚币用事者臣靳尚,而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。

译文: ?答案:(3)秦国是虎狼一样的国家,不可信任。不如不去。(3)秦,虎狼之国,不可信。不如毋行。

译文: ?时文赏读在端午品味文化的芳香

李思辉

文化是端午节的灵魂,它让人重温时间的厚重、文化的韵味,筑牢民族精神与家国情怀。 【思维借鉴】

开篇立意,点明“文化是端午节的灵魂”,总摄 全篇。 粽叶飘香,雄黄酒浓,又是一年端午到。传承千百年,历久而弥新,这一中国四大传统节日之一,今天仍有着浓郁的传统意、文化味。在湖北秭归,一年一度的端午诗会、龙舟比赛如期开场,吸引了海内外游客的目光;在安徽合肥,“益起读”公益活动进入社区,和孩子们在阅读经典中寻找端午节的意义。这些活动,让人们在吃粽子之外,体会到节日更丰厚的内涵。

近年来,担忧“端午节成为‘粽子节’”的声音不时出现。的确,端午节吃粽子,这是千百年来的民俗传统,但如果把端午节等同于吃粽子,则可能在“除了吃还是吃”的单调活动中遗忘了文化内涵、丢掉了精神价值。饮食是文化的重要载体,却绝非是唯一载体。端午承载着我们这个民族相沿不废的集体记忆,这其中的历史传承与文化韵味,比粽子更加芳香,也更值得品尝。 以秭归诗会、龙舟赛,合肥“益起读”为例说明端午节丰富内 涵,增加了文章的 说服力。

以担忧“端午节成为‘粽子节’”的声音为引子,将文章引向深入,进一步点明端午节的“历史传承与文化韵味更值得 品尝”。 一个传统节日,就是一杯岁月的陈酿,也是沉淀着厚厚文化土层的历史河床。端午节,吃粽子只是其中内容之一,它更是除秽驱病的卫生节,也是诗人节、运动节、女儿节,除了吃粽子,还要挂菖蒲、赛龙舟、祭屈原。传统中,在端午这天女儿回娘家探亲,家人喝雄黄酒,备艾叶、菖蒲和大蒜,比武、击球、荡秋千,给小孩涂雄黄、戴香囊……祛病消灾、祭祀祈福、回家团圆、强身健体,千百年来,我们的祖先从这些美好的生活愿望出发,为端午节创造出许许多多美丽动人的习俗,这是应该继承的文化财富。阐释端午节所蕴含的节日习俗,与上段——担忧“端午节成为‘粽子节’”相照应,承接自然而不生硬。 “节分端午自谁言,万古传闻为屈原。”端午节民俗起源说法众多,但屈原无疑是端午节最醒目的文化符号。每逢端午,人们仿佛总是能穿越时空,遇见这位行吟泽畔的大文豪。“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的爱国情怀,“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的民本情怀,“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着刚毅,“诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌”的高尚品格……这些精神如同黄钟大吕,穿越时间仍然在现代人心中激起巨大回响。文化是端午节的灵魂,在这一天,正可以重温时间的厚重、文化的韵味,筑牢民族精神与家国情怀。恰到好处地引用屈原的诗句来阐述端午节所包含的文化韵味,语言灵动有韵味,整散结合,增强了文章论证的气势。 节日的真意,常常需要依托于生活的体验来领悟。有词人写道,“虎符缠臂,佳节又端午。门前艾蒲青翠,天淡纸鸢舞”,端午节要在胳膊上缠一个虎符,还要出门放风筝。诗人陆游也很有雅兴,“粽包分两髻,艾束著危冠”,包完粽子以后,头上还插了艾草。这些小细节,让日常的生活有了更多仪式感,也因此让端午节增添了更多雅趣,让人体会到其中天人和谐的态度与美感。今天,讲故事,游胜地,读经典……在端午节我们同样可以有更多仪式感,为日常生活注入文化雅趣,在细品时序更替中丰富人的精神世界。古今对比,引用诗词,描绘端午节的仪式感,进一步论述端午节的“文化雅趣”。 从历史深处深情回望,端午节的文化内涵一直都在不断丰富和发展。这本身也是传统文化随着时间在不断生长,并在现代社会获得了“新生”。不论过节方式怎么变化,只要传统文化根和魂还在,我们的传统节日就会不断接续传承,联通一代代人的心,为人们提供心灵的滋养和精神的慰藉。

《人民日报》(2018年06月19日05版) 以“端午节的文化内涵一直都在不断丰富和发展”结束文章,指出“只要传统文化根和魂还在,我们的传统节日就会不断接续传承”, 令人回味 无穷。