2019年八年级物理全册第四章多彩的光知识专题复习(新版)沪科版

文档属性

| 名称 | 2019年八年级物理全册第四章多彩的光知识专题复习(新版)沪科版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 196.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2019-10-19 07:02:20 | ||

图片预览

文档简介

第四章 多彩的光

知识专题复习

专题一 学科综合

探究引路

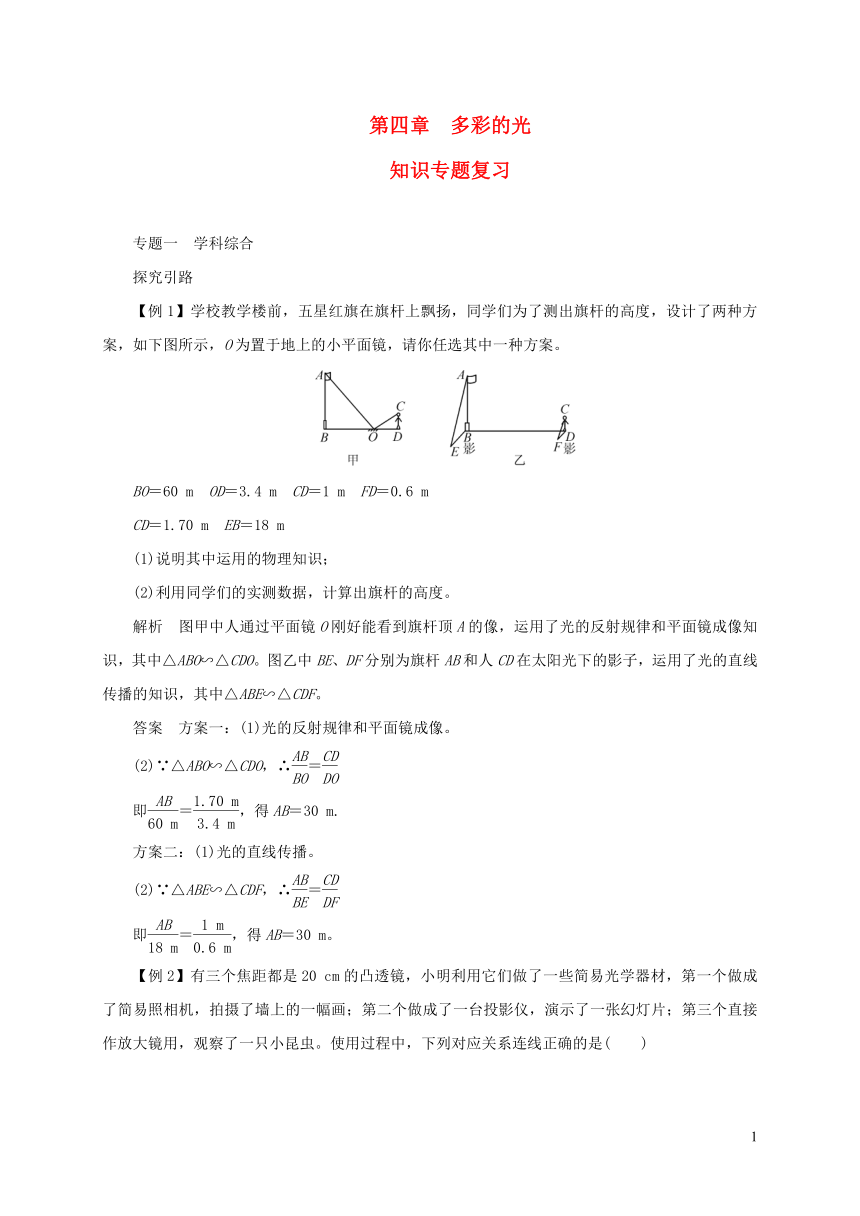

【例1】学校教学楼前,五星红旗在旗杆上飘扬,同学们为了测出旗杆的高度,设计了两种方案,如下图所示,O为置于地上的小平面镜,请你任选其中一种方案。

BO=60 m OD=3.4 m CD=1 m FD=0.6 m

CD=1.70 m EB=18 m

(1)说明其中运用的物理知识;

(2)利用同学们的实测数据,计算出旗杆的高度。

解析 图甲中人通过平面镜O刚好能看到旗杆顶A的像,运用了光的反射规律和平面镜成像知识,其中△ABO∽△CDO。图乙中BE、DF分别为旗杆AB和人CD在太阳光下的影子,运用了光的直线传播的知识,其中△ABE∽△CDF。

答案 方案一:(1)光的反射规律和平面镜成像。

(2)∵△ABO∽△CDO,∴=

即=,得AB=30 m.

方案二:(1)光的直线传播。

(2)∵△ABE∽△CDF,∴=

即=,得AB=30 m。

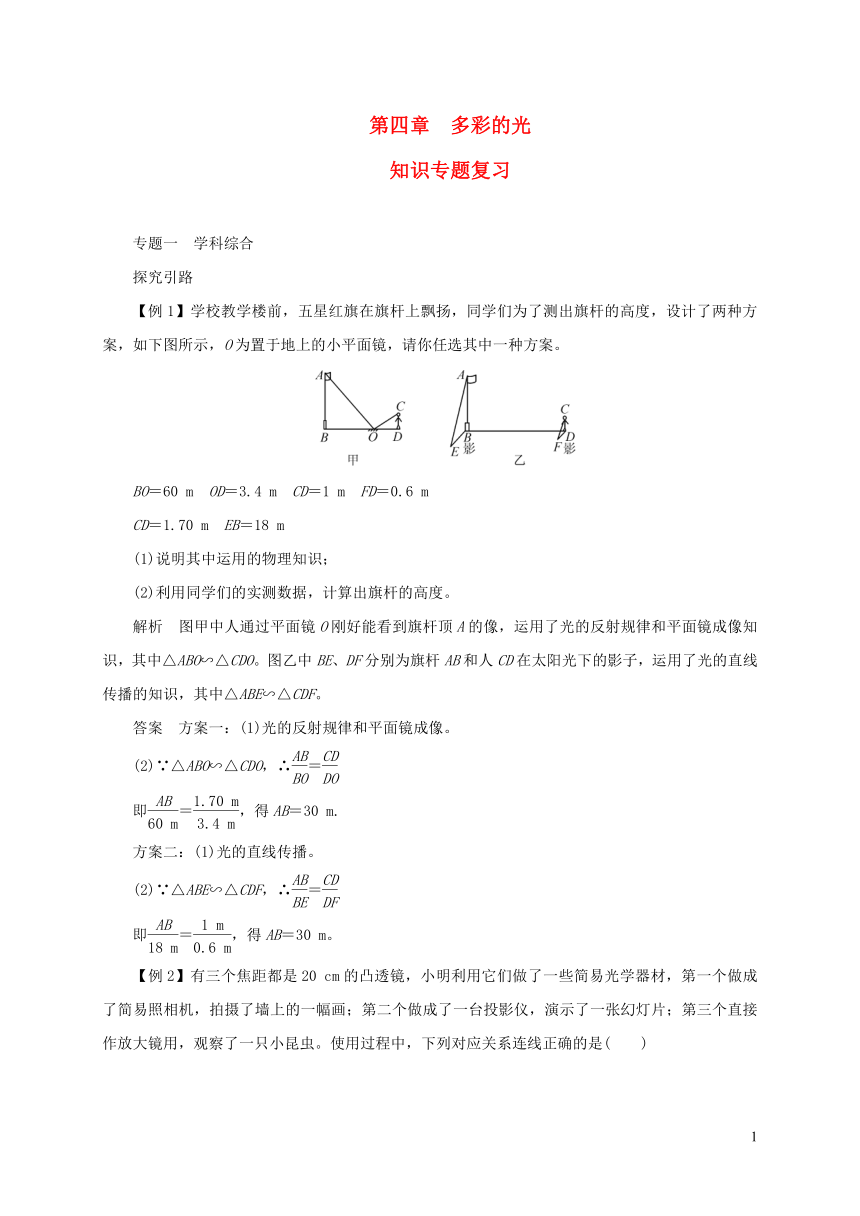

【例2】有三个焦距都是20 cm的凸透镜,小明利用它们做了一些简易光学器材,第一个做成了简易照相机,拍摄了墙上的一幅画;第二个做成了一台投影仪,演示了一张幻灯片;第三个直接作放大镜用,观察了一只小昆虫。使用过程中,下列对应关系连线正确的是( )

解析 已知凸透镜的焦距f=20 cm,设物体到凸透镜的距离为u,则

(1)用投影仪演示幻灯片时,有f

(3)用放大镜观察昆虫时,有u

规律总结 本题综合考查了凸透镜的成像规律及应用,解题时注意区分投影仪、放大镜和照相机成像原理的不同点。

归纳拓展

1.光现象中有三大规律,即光的直线传播原理、光的反射定律和光的折射规律。这三大规律涉及的光现象很多,在学习过程中很容易混淆和误用。解决此类综合性问题时,必须从三大规律运用的条件及其产生现象的特征入手进行区分和辨别。

2.光现象知识又称几何光学,即光学知识常与数学——特别是几何知识进行综合,运用几何中的对称、全等三角形、相似三角形和勾股定理等知识可以解决这类问题。因此,学好几何是学好光学的基础。

3.透镜对光的作用、凸透镜成像规律涉及的光学原理很多,在学习过程中很容易将凸透镜与凹透镜混淆和误用,在理解凸透镜成像规律时,成像特点与成像条件要准确地对应起来。解决此类综合性问题时,必须灵活运用所学知识进行解答。而光学知识与数学、生物进行综合,也是近年来考试的热点。

迁移应用

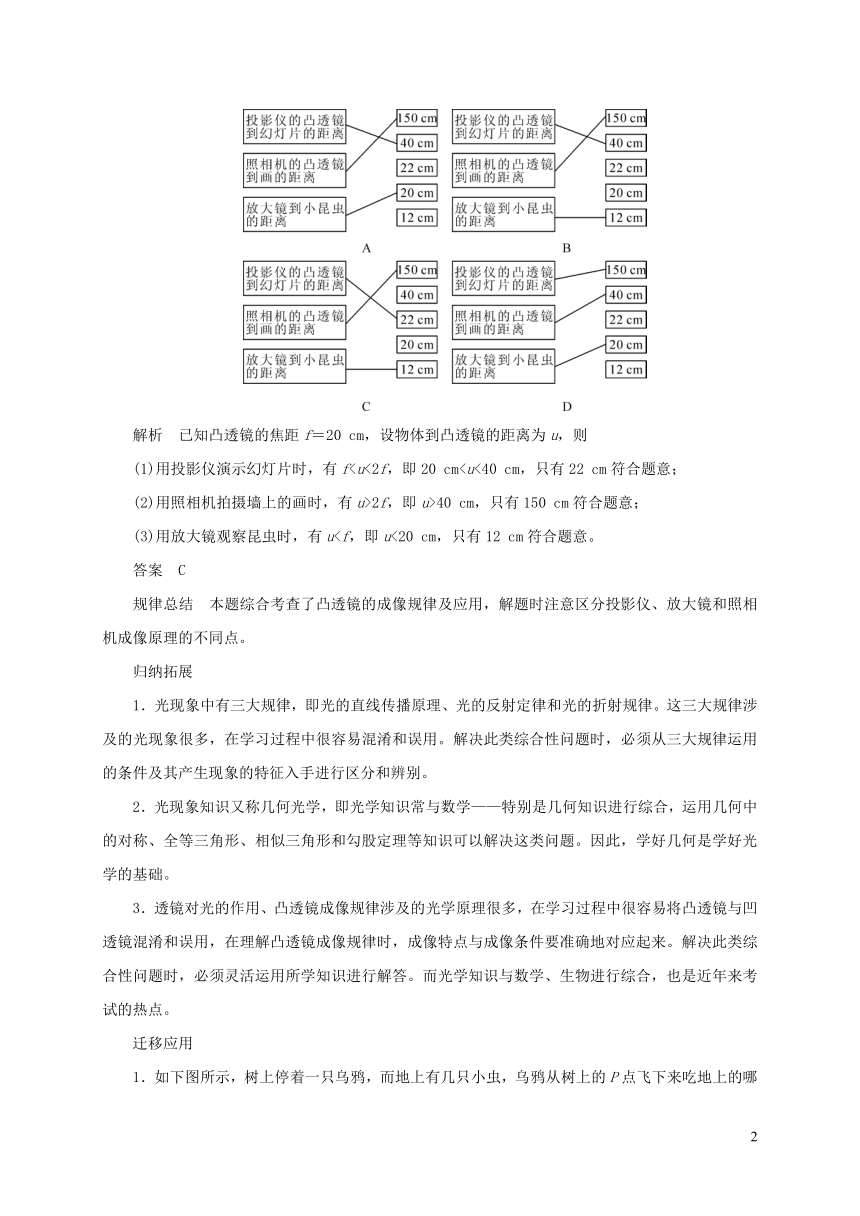

1.如下图所示,树上停着一只乌鸦,而地上有几只小虫,乌鸦从树上的P点飞下来吃地上的哪一只小虫再飞到对面篱笆墙上的Q点时,它飞行的路程最短。请你根据学过的光学知识为它设计一条飞行线路,在图中作出示意图。你所依据的物理知识是________________________________________________________________________。

解析 两点之间的距离最短,只有线段符合要求。但此题要求经过地面上的一点,必须使这三点落在同一直线上,才能使PQ之间经过的路程最短。根据平面镜成像的原理找出P(或Q)关于地面等效点P′(或Q′),再连接P′Q,P′Q与地面的交点就是乌鸦吃的虫子,且乌鸦飞的路程最短。

答案 如下图甲或乙所示。

可选填:光的反射定律和光的直线传播规律;或光的反射定律、平面镜成像规律和光的直线传播规律。

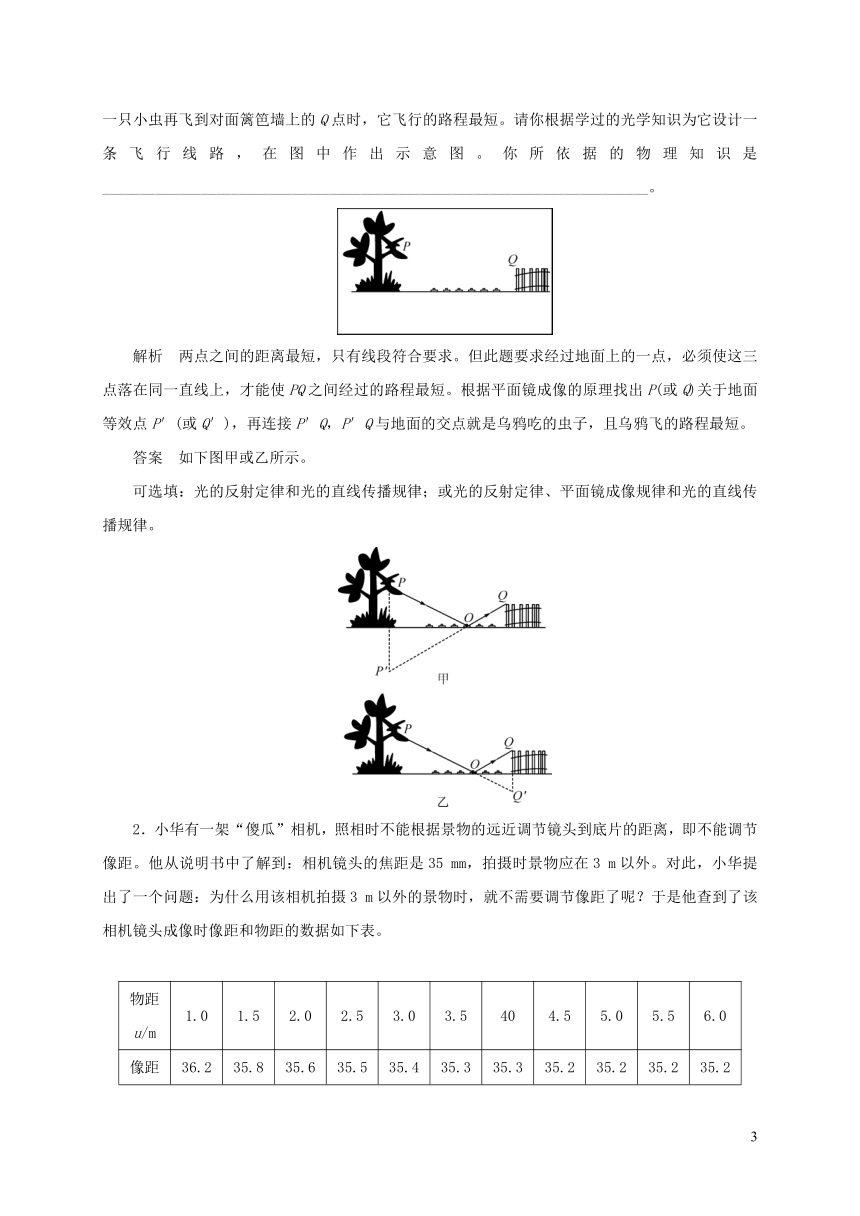

2.小华有一架“傻瓜”相机,照相时不能根据景物的远近调节镜头到底片的距离,即不能调节像距。他从说明书中了解到:相机镜头的焦距是35 mm,拍摄时景物应在3 m以外。对此,小华提出了一个问题:为什么用该相机拍摄3 m以外的景物时,就不需要调节像距了呢?于是他查到了该相机镜头成像时像距和物距的数据如下表。

物距u/m 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 40 4.5 5.0 5.5 6.0

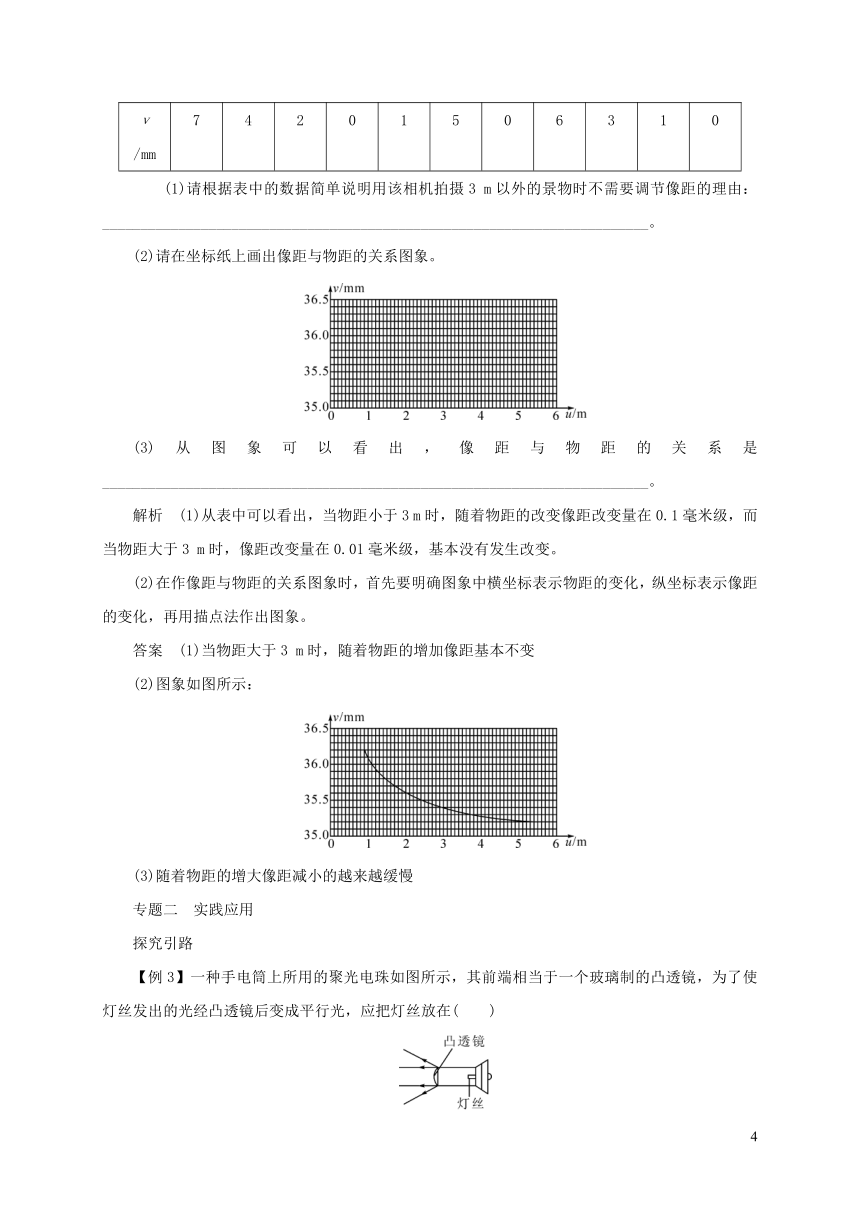

像距ν/mm 36.27 35.84 35.62 35.50 35.41 35.35 35.30 35.26 35.23 35.21 35.20

(1)请根据表中的数据简单说明用该相机拍摄3 m以外的景物时不需要调节像距的理由:________________________________________________________________________。

(2)请在坐标纸上画出像距与物距的关系图象。

(3)从图象可以看出,像距与物距的关系是________________________________________________________________________。

解析 (1)从表中可以看出,当物距小于3 m时,随着物距的改变像距改变量在0.1毫米级,而当物距大于3 m时,像距改变量在0.01毫米级,基本没有发生改变。

(2)在作像距与物距的关系图象时,首先要明确图象中横坐标表示物距的变化,纵坐标表示像距的变化,再用描点法作出图象。

答案 (1)当物距大于3 m时,随着物距的增加像距基本不变

(2)图象如图所示:

(3)随着物距的增大像距减小的越来越缓慢

专题二 实践应用

探究引路

【例3】一种手电筒上所用的聚光电珠如图所示,其前端相当于一个玻璃制的凸透镜,为了使灯丝发出的光经凸透镜后变成平行光,应把灯丝放在( )

A.焦点处 B.焦点以内

C.焦点以外 D.任意位置

解析 凸透镜对光有会聚作用,经焦点的光线经凸透镜会聚后变为平行光,故选A。

答案 A

规律总结 本题着重考查焦点的定义和光路可逆,同时应与光线通过凹面镜形成平行光相区分,此法是折射而不是反射。

【例4】下文是摘自某刊物的文章,请仔细阅读后,按要求回答问题。

光污染,来自靓丽的玻璃幕墙

最近张小姐十分苦恼,因为她的房子正对着一座新大厦的玻璃幕墙。有时站在她家的窗前,看到对面玻璃幕墙就像平面镜一块,将同楼居民家的一举一动看得清清楚楚。玻璃幕墙的反光也使她苦不堪言,只要是晴天,她的房间就被强烈的反射光线照得通亮,无法正常休息。尤其是那种凹形建筑物,其玻璃幕墙在客观上形成一个巨大的聚光镜。一个几十甚至几百平方米的凹透镜,其聚光功能是相当可观的,能使局部温度升高,造成火灾隐患……

(1)从文中找出一个光学方面的物理知识填入横线:________。

(2)文中有一处出现了科学性的错误,请在错误句子下面画上横线。

(3)从上文中找出一个玻璃幕墙给居民生活带来的不便或危害的实例:________________________。

(4)如何预防光污染?请你提出一条合理化建议。

解析 光的传播伴随着光能的传播,光照到物体时反射越多,光能被吸收就越少,造成了光污染,反射的能量一旦集中,就具备一定的破坏力。

答案 (1)光的反射

(2)一个几十甚至几百平方米的凹透镜,其聚光功能是相当可观的。

(3)造成火灾隐患(或危害居民身体健康,暴露生活隐私等)

(4)建议对城市使用玻璃幕墙的范围、设计、制作和安装,制订统一技术标准(或限制使用玻璃幕墙)。

归纳拓展

1.本章学习了光的三条规律:光的直线传播、光的反射定律和光的折射规律,这些规律可以用来解释许多光现象,也可以用来解决实际生活中遇到的问题。

2.透镜对光的作用、凸透镜成像规律不仅可以解释许多光学元件的成像原理,还可以解决很多实际生活中遇到的问题,如制作平行光源,水透镜的问题以及其他生活中的透镜的问题等等。

迁移应用

3.小华参加展览会,在一个小展室里看见一个女导游在介绍商品,试图与她握手,却发现是一个虚拟导游,可望而不可即,后来她发现这个女导游只是在一个玻璃屏风后倒立的电视机屏幕上经过处理的一个形象而已。如下图所示,则这个玻璃屏风是________镜,这个虚拟导游是________(填“虚”或“实”)像,电视机屏幕与玻璃屏风的距离应满足的条件是________。

答案 凸透 实 大于一倍焦距小于二倍焦距

4.阅读短文回答问题。

解读无影灯

同学们,你知道无影灯是什么样子,什么结构吗?无影灯真的不会形成影子吗?这里要从光和影的关系开始说起。

当光照射在不透明的物体上时,物体就会投下一片阴影,影子有时是很有用的,例如在发明钟表之前,人们依靠日晷仪上影子的长度和方位来判断时间。影子有时又是很讨厌的,如外科医生在灯光下动手术时,手的阴影妨碍了他的工作,因此,人们发明了无影灯。

在方桌上铺开一张大白纸,在纸的中心处放上圆柱形物体,先在它的一侧点燃一支蜡烛,你会看到,这个圆柱会在另一侧投下它的清晰的影子。再点燃一支蜡烛,就会形成两个相叠而不重合的影子。两影相叠的部分完全无光而全黑,这一部分称为本影;本影旁边有半透明的灰暗部分,称为半影。点燃第三支蜡烛,本影缩小,半影出现多个层次。同时点燃多支蜡烛,这时本影完全消失,半影也淡得看不见了。

根据这一原理,科学家设计了手术室里用的无影灯,大面积的光源从不同角度把光线照射到手术台上,保证手术时有足够的亮度,而没有明显的本影来妨碍医生的工作。

请回答下列问题:

(1)无影灯应用了什么物理知识?

(2)外科手术室里使用的无影灯,可以避免手术时出现手及医疗器械产生的黑影,这种无影灯是由许多发光面较大的________组成的。

(3)烈日炎炎的夏季,五泉中学的同学们在工地上劳动,将凉水壶放在电线杆的阴影里,小青同学突然提出:电线杆有影子,电线为什么没有影子呢?有四位同学提出了解释,其中正确的是( )

A.射到电线上的光线太弱

B.电线太细,太阳光射到它上面形成的影很小,未落到地面上

C.太阳是个大光源,能把较细电线的四周照亮,在地面上几乎看不到影子

D.电线杆是竖着的,电线横着不会形成影子

(4)为什么白炽灯下面的影子很清楚,而日光灯下面的影子却不太清楚?

答案 (1)光的直线传播。

(2)光源 (3)C

(4)白炽灯的发光面积小,日光灯的发光面积大。

专题三 实验探究

探究引路

【例5】小明是很爱动手动脑做实验的学生,他用易拉罐做小孔成像实验。

(1)请在图①中画出蜡烛AB的像A′B′。

(2)小明发现蜡烛和小孔的位置固定后,像离小孔越远,像就越大。他测出了不同距离时像的高度,填在下面的表格中:

像的高度h/cm 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

像到小孔的距离s/cm 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

请你根据表中的数据在图②所示的坐标中画出h与s的关系图象。

(3)从图象中可以看出h与s的关系为:________________________________________________________________________

__________。

解析 (1)根据光的直线传播规律作图,选取A、B两个端点,分别与小孔相连并交半透明纸于A′、B′点,注意标上箭头;(2)根据表格中的数据,在图②中描出五个点,并用平滑的线连起来;(3)根据所画曲线确定h与s的关系。

答案 (1)如图③所示。

(2)如图④所示。

(3)h与s成正比(或s=2h)

方法指导 分析论证过程中,根据实验数据作出图象,是为了使像高h和像到小孔的距离s之间的关系更加明确、直观,以便得出正确的结论。

【例6】小明利用如图甲所示的实验器材探究“凸透镜成像规律”。

(1)在用光屏快速确定像的位置时,应将光屏________(填“前后”或“左右”)移动,使光屏上承接的像的边缘从模糊到清晰,反复几次后,即可确定像的位置;

(2)如果在实验中将蜡烛和透镜的位置固定后,无论怎样移动光屏都得不到像,其原因可能是__________(回答一种情况即可);

(3)如果实验中发现光屏上的像如图乙所示,在不移动光屏和透镜的情况下,应将蜡烛向左和向________(填“上”或“下”)移动可使像成在光屏中间;

(4)在实验中,当观察到光屏上烛焰的像与烛焰自身大小相等时,光屏到凸透镜的距离________(填“大于“小于”或“等于”)蜡烛到凸透镜的距离。

解析 (1)根据凸透镜成像规律,当物距大于一倍焦距且固定不变时,在透镜另一侧确定位置成实像。如果光屏的位置刚好在实像的位置,则光屏上有清晰的像;若光屏在实像位置的前或后,则只能得到模糊的像。(2)光屏上得不到像的原因有:①在透镜另一侧根本就没有实像;②有实像,但实像超出光屏的移动范围;③有实像,但实像太大,光屏太小。由于题中光屏可任意移动,原因②不符合。(3)凸透镜成的实像是“倒立的”。由图乙可知,光屏上烛焰的像偏下且偏左,说明蜡烛偏上且偏右,要将像移到光屏中心,需将蜡烛向下且向左调节。(4)根据凸透镜成像规律,物体在二倍焦距处,物与像等大,且像也在二倍焦距处。

答案 (1)前后 (2)蜡烛到透镜的距离小于焦距 (3)下 (4)等于

归纳拓展

本章实验与探究的主要内容有:1.探究光的直线传播原理;2.探究光的反射定律;3.探究光的折射规律;4.探究平面成像的特点;5.探究凸透镜成像的规律;6.探究近视眼的成因及矫正和远视眼的成因及矫正。

学好本章要紧紧抓住“探究”二字。所谓探究包括两个方面:其一,强调学生是学习的主人,突出学生的探究性学习。其二,本章知识适合探究,光现象看得见,光学仪器都是身边常用的器物。

在用探究的方法进行学习时,不要过分强调科学自身的逻辑性和规律的严密性。可以根据自己所收集的证据,大胆地总结和归纳出规律性的知识,在这个过程中你会获得成功的愉悦,为培养学生学好物理的自信心打下基础。

迁移应用

5.小明做了如下实验:照下图那样,让一束光沿半圆形玻璃砖的半径射到直边上,可以看到一部分光线从玻璃砖的直边上折射到空气中,此时折射角________入射角,另一部分光反射到玻璃砖内。逐渐增大光的入射角,将看到折射光线离法线越来越________,而且越来越弱,反射光越来越强。当入射角增大到某一角度,使折射角达到90°时,________光线就消失了,只剩下________光线。

他把这个发现与小刚进行了交流,最后他们去请教老师,老师告诉他们这种现象叫做全反射。折射角变成了90°时的入射角,叫临界角。他又用水进行了实验,得出了同样的结论。

(1)根据小明和小刚的探究,判断下列说法是否正确(填“√”或“×”)。

①当光以任何角度从玻璃射到空气中时都能发生全反射。( )

②当光从空气射到水中时,也会发生全反射。( )

(2)根据上面小明的探究和已经学过的知识,请你总结一下发生全反射的条件是:

①______________;②______________。

解析 根据光路的可逆性,光从玻璃斜射入空气中,折射光线远离法线,即折射角大于入射角;比较图(1)、(2)可知,入射角增大时,折射角随之增大,即折射光线离法线越来越远;由图(3)可知,入射角增大到某一角度时,折射光线消失。光以特定角度从玻璃射到空气中才能发生全反射,而不是任何角度;光从空气射到水中时,折射角小于入射角,不会发生全反射。由以上可知,只有当折射角大于入射角,即光从玻璃(或水)射入空气时,并且入射角达到或超过临界角,才能发生全反射。

答案 大于 远 折射 反射 (1)①× ②× (2)①光线从玻璃或水等射入空气 ②入射角大于或等于临界角

6.在探究凸透镜成像规律的实验中:

(1)第1小组同学依次把点燃的蜡烛、凸透镜、光屏放在光具座上。但是,在实验中无论怎样移动光屏都找不到清晰的像,请你帮他们找出一个可能的原因:____________。

(2)第1、2两个实验小组分别进行了若干次操作,并把实验数据准确记录在下面表格中。

第1小组 第2小组

凸透镜

焦距/cm 14 14 14 14 16 16 16 16

物体到凸透

镜距离/cm 20 30 40 60 20 30 40 60

像到凸透

镜距离/cm 47 26 22 18 80 34 27 22

像的正倒 倒立 倒立 倒立 倒立 倒立 倒立 倒立 倒立

请分析以上数据,你能得到什么结论?(写出两条即可)

解析 本题考查学生对实验数据的分析能力,总结表达规律的能力,解题时采用控制变量法的思想,①焦距不变时,物距增大,像距变小。②物距相同时,凸透镜的焦距越大,像距越大。

答案 (1)①蜡烛放在了焦点上;②蜡烛放在了焦点以内;③烛焰、凸透镜、光屏三者的中心不在同一直线上。

(2)①凸透镜所成的实像总是倒立的;②凸透镜的焦距相同时,物体离透镜越近,像离透镜越远;③凸透镜的焦距不同,当物体离透镜距离相同时,焦距越长,像离透镜越远;④当物体在透镜的焦点之外时,所成的都是倒立的实像。

10

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙