六年级下册 数学 教案 -《比例的基本性质》人教新课标

文档属性

| 名称 | 六年级下册 数学 教案 -《比例的基本性质》人教新课标 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 64.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-10-17 19:43:09 | ||

图片预览

文档简介

人教版小学数学六年级下册

《比例的基本性质》教学设计

【教学内容】人教版六年级数学下册,课本第41页比例的基本性质,例1、做一做及练习八4、5、7。

【教学目标】

知识与技能:使学生认识比例的各部分名称,理解比例的基本性质。

过程与方法:通过探究活动,培养学生的观察能力和解决问题的能力。

情感、态度与价值观:通过自主学习让学生经历探究的过程,体验成功的快乐。

【教学重难点】应用比例的基本性质判断两个比能否组成比例,并正确地组成比例。

【教学方法】1、讲授法、总结法。2、自主探究法。

【课前准备】教师:多媒体课件。学生:练习本。

【教学过程】

一、复习导入。

1、师:前面我们学习了比例,什么叫比例?

学生思考后,指名回答。

2、下面每组中的两个比能否组成比例?(课件出示)

2.4∶1.6和60∶40 1∶5和0.8∶4

7∶4和5∶3 80∶2和200∶5

学生思考,根据比例的意义进行判断,教师结合回答板书:

2.4∶1.6=60∶40 1∶5=0.8∶4 7∶4≠5∶3 80∶2=200∶5

二、探究新知。

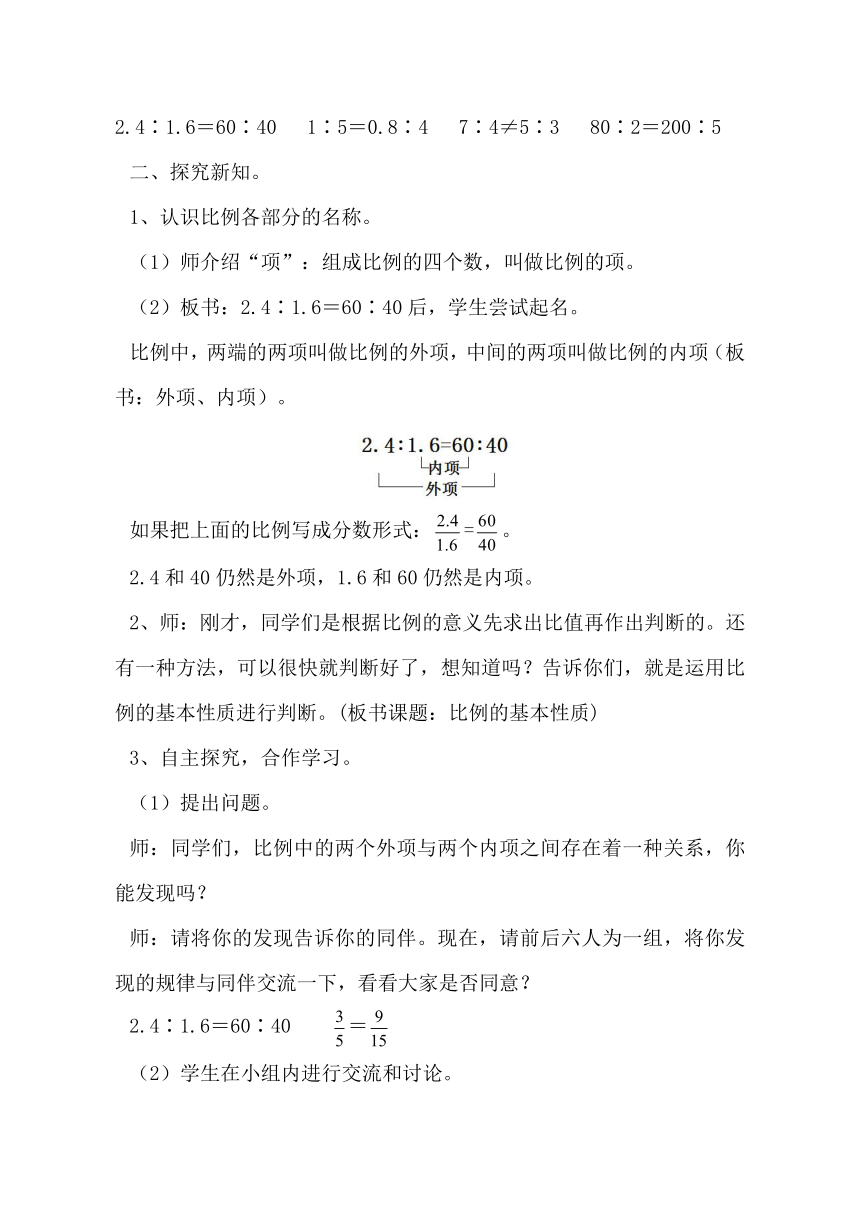

1、认识比例各部分的名称。

(1)师介绍“项”:组成比例的四个数,叫做比例的项。

(2)板书:2.4∶1.6=60∶40后,学生尝试起名。

比例中,两端的两项叫做比例的外项,中间的两项叫做比例的内项(板书:外项、内项)。

如果把上面的比例写成分数形式:=。

2.4和40仍然是外项,1.6和60仍然是内项。

2、师:刚才,同学们是根据比例的意义先求出比值再作出判断的。还有一种方法,可以很快就判断好了,想知道吗?告诉你们,就是运用比例的基本性质进行判断。(板书课题:比例的基本性质)

3、自主探究,合作学习。

(1)提出问题。

师:同学们,比例中的两个外项与两个内项之间存在着一种关系,你能发现吗?

师:请将你的发现告诉你的同伴。现在,请前后六人为一组,将你发现的规律与同伴交流一下,看看大家是否同意?

2.4∶1.6=60∶40 =

(2)学生在小组内进行交流和讨论。

(3)小组汇报。

教师将学生所举比例故意写成分数形式=,追问:哪两个是内项,哪两个是外项,让学生算出积并结合回答板书。(两个外项的积等于两个内项的积。)

(4)获得结论。(板书:在比例中,两个外项的积等于两个内项的积。这叫做比例的基本性质。)你能用字母表示这个性质吗?

用字母表示比例的基本性质:a:b=c:d(b、d≠0)或= ad=bc

(5)学生看课本学习第41页,进一步加深对知识的理解。

(6)发现问题。师:老师也写了一个比例(板书:3∶2=5∶4),怎么两个外项的积不等于两个内项的积?

学生思考找出问题所在(两个比值不相等,这个比例不成立)。

3、巩固训练,拓展提高

1、运用比例的基本性质,判断下面哪组中的两个比可以组成比例。

(1)6:3和8:5 (2)0.2:2.5和4:50

(3):和: (4)1.2:和:5

师:你能运用比例的基本性质,判断两个比能否组成比例吗?

分别出示以上四个题:如6∶3和8∶5,有学生回答“因为3与8两个内项的积不等于6与5两个外项的积,所以,这两个比不能组成比例。教师对此引导学生展开严密的思考,假如6:3和8:5是能够组成比例的,则两个外项的积必定等于两个内项的积,而现在3与8的积不等于6与5的积,所以,假设是错的,也就是6∶3和8∶5这两个比是不能够组成比例的。

2、内项是多少?你是怎样思考的?24:□=□:2

3、填空:

(1)如果a︰b=c︰d,那么,( )×( )=( )×( )。(b、d都不为0)

(2)一个比例的两个内项分别是5和a,则两个外项的积是( )。

4、李叔叔承包了两块水稻田,面积分别是0.5公顷和0.8公顷。秋收时,两块水稻田的产量分别为3.75吨和6吨。

(1)两块水稻田的产量与面积之比,是否可以组成比例?

(2)如果可以组成比例,指出比例的内项和外项。

四、交流收获,全课小结。

师:这节课,你学会了什么?(学生畅谈自己的收获。)

师:同学们的收获可真不少!不仅探索发现了比例的基本性质,还能自觉地运用比例的基本性质,去判断两个比能否组成比例,去求比例中的未知项。

五、评测练习。

1、填空.

在6∶5=30∶25这个比例中,外项是( )和( ),内项是( )和( ).

根据比例的基本性质可以写成( )×( )=( )×( ).

2、根据比例的意义或者基本性质,判断下面哪组中的两个比可以组成比例.把能组成的比例写出来。不能组成比例的后面的“×”。

6∶9和9∶12 ( )

1.4∶2和7∶10 ( )

六、课堂总结。

【板书设计】

比例的基本性质

在比例中,两个外项的积等于两个内项的积。这叫做比例的基本性质。

3∶2=5∶4×