《奥斯维辛没有什么新闻》授课课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 《奥斯维辛没有什么新闻》授课课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 239.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-10-19 14:53:02 | ||

图片预览

文档简介

课件28张PPT。2019—2020学年度第一学期高一语文

奥斯维辛没有什么新闻(仅供参考 欢迎指正) 奥斯维辛是波兰南部一个只有4万多居民的小镇。第二次世界大战期间,德国法兰斯在这里设立了它最大的集中营,这个小镇因此闻名于世。1940年到1944年,奥斯维辛集中营成为希特勒的杀人中心,大约有400万人在这里惨遭杀害。许多人是在苦役中死去,其余的则被有计划地残杀。

奥斯维辛集中营,壁垒森严,四周电网密布,内设哨所看台、绞刑架、毒气杀人浴室和焚尸炉,由第一集中营和奥斯维辛集中营组成,用于消灭欧洲的犹太人,是希特勒种族灭绝政策的执行地,是第三帝国——纳粹德国最大的灭绝营。约有400万人,其中绝大部分是犹太人在此经受严刑拷打,惨遭杀戮。奥斯维辛是纳粹德国犯下滔天大罪的历史见证。奥斯维辛(Auschwitz)集中营 1940年4月27日,德国法西斯头子希姆莱下令在此修建最大的灭绝人性的杀人工厂——奥斯维辛集中营,并于同年6月14日将首批犯人运抵奥斯维辛。1941年对集中营进行了扩建,二战结束时,整个集中营占地面积达40平方公里。除斯塔姆拉格、布热金卡、莫诺维采三个主要集中营外,还有45个分营。营内采用毒气室等各种方法屠杀、虐待囚犯,5个焚尸炉平均每天焚尸1万具。包括中国人在内的28个民族的400万人死于集中营,其中犹太人最多,达250万。1947年被开辟为国家博物馆。1979年被列入联合国世界文化遗产名录。

1958年8月,加拿大籍美国人亚伯拉罕·迈克尔·罗森塔尔(1922年—2006年5月10日)写了这篇新闻。 奥斯维辛早就因它的那段沉重、血腥的历史而出名。人们已经了解了它很多东西。对于追求新闻时效性的记者来说,的确是没有什么新的东西可供报道了。题 解

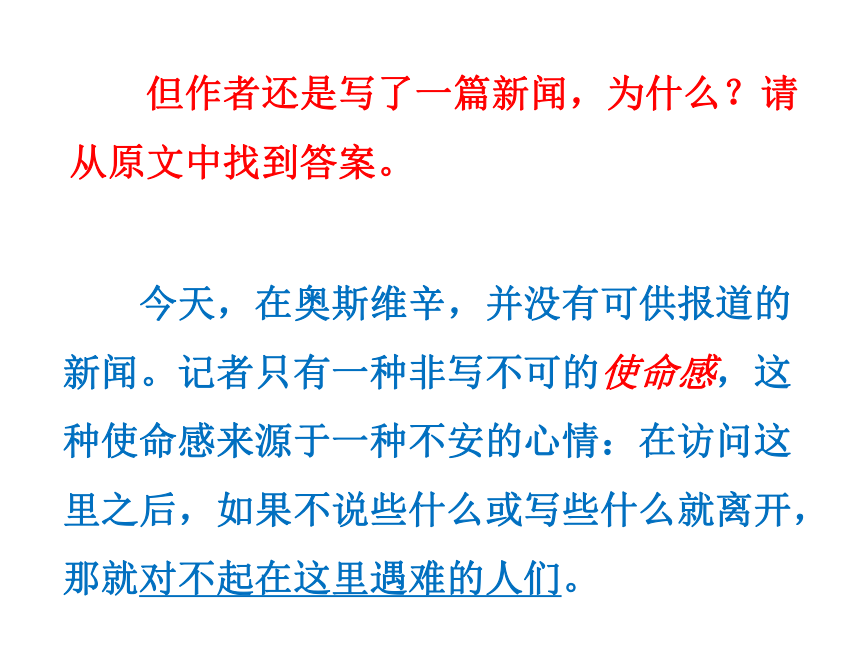

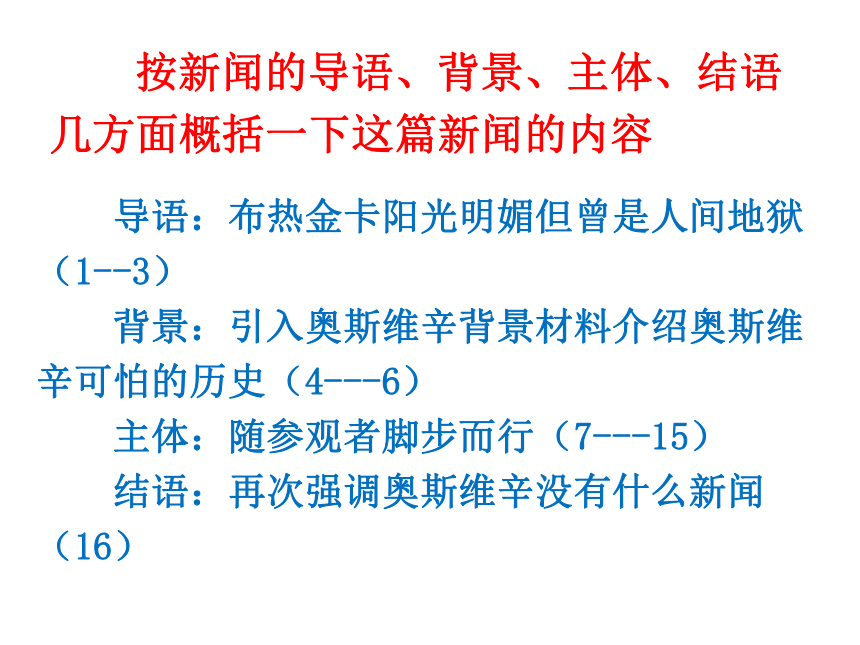

奥斯威辛作为纳粹德国屠杀犹太人的“杀人工厂”而为人们熟悉,各国记者纷纷报道它的残酷、血腥。罗森塔尔本着记者的良知独辟蹊径,突破了“客观报道”的框框,着眼细节,以冷峻的视角深沉地描述了今天的奥斯威辛集中营博物馆,在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们对于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。他的发表,充分地表现了一名新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。因此,我代表普利策新闻奖评审组把本届普利策新闻奖中的最佳消息奖颁发给《奥斯威辛没有什么新闻》的作者罗森塔尔。普利策新闻奖评审组颁奖词 今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻。记者只有一种非写不可的使命感,这种使命感来源于一种不安的心情:在访问这里之后,如果不说些什么或写些什么就离开,那就对不起在这里遇难的人们。 但作者还是写了一篇新闻,为什么?请从原文中找到答案。 导语:布热金卡阳光明媚但曾是人间地狱(1--3)

背景:引入奥斯维辛背景材料介绍奥斯维辛可怕的历史(4---6)

主体:随参观者脚步而行(7---15)

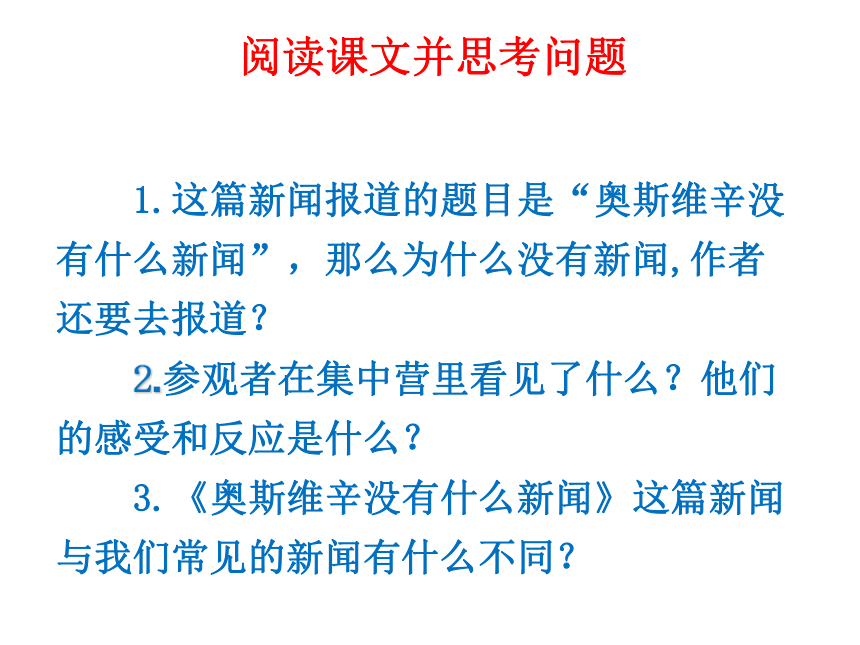

结语:再次强调奥斯维辛没有什么新闻(16) 按新闻的导语、背景、主体、结语几方面概括一下这篇新闻的内容 1.这篇新闻报道的题目是“奥斯维辛没有什么新闻”,那么为什么没有新闻,作者还要去报道?

2.参观者在集中营里看见了什么?他们的感受和反应是什么?

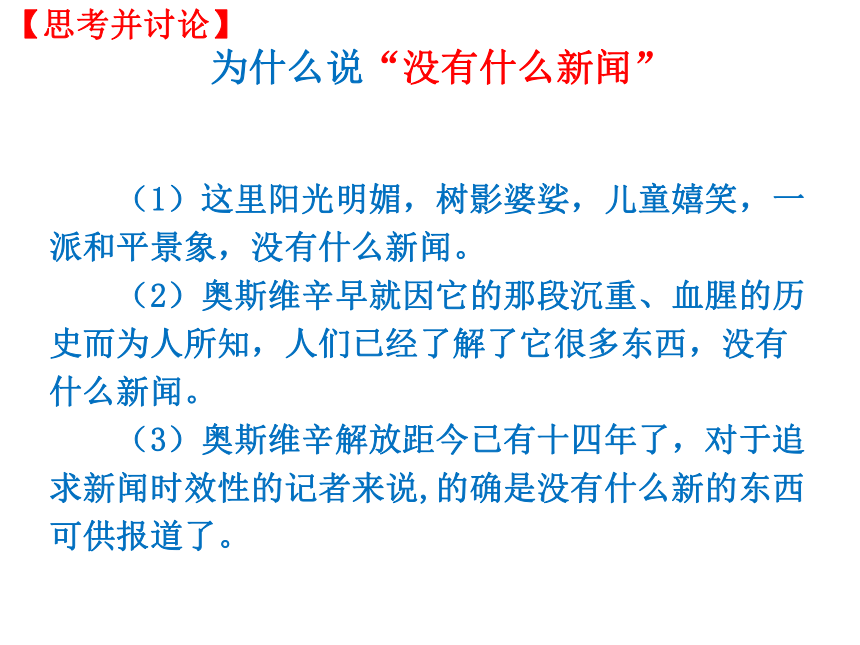

3.《奥斯维辛没有什么新闻》这篇新闻与我们常见的新闻有什么不同?阅读课文并思考问题 (1)这里阳光明媚,树影婆娑,儿童嬉笑,一派和平景象,没有什么新闻。

(2)奥斯维辛早就因它的那段沉重、血腥的历史而为人所知,人们已经了解了它很多东西,没有什么新闻。

(3)奥斯维辛解放距今已有十四年了,对于追求新闻时效性的记者来说,的确是没有什么新的东西可供报道了。为什么说“没有什么新闻”【思考并讨论】 “记者只有一种非写不可的使命感,这种使命感来源于一种不安的心情:在访问这里之后,如果不说些什么或写些什么就离开,那就对不起在这里遇难的人们。 ”——段6 奥斯维辛太出名了,人们已经了解了它很多东西,的确是没有什么新闻可供报道了,但另一方面,即使没有新闻,作者还是要写,因为他此时已经不只是一个记者,更是一个被深深震撼的参观者,感到一种非写不可的使命感。这种感情驱使作者必须为它写一点东西,以祭奠亡灵,揭露罪恶。为什么还要去报道【思考并讨论】 不同之处就在于记者在文章中的参与程度不同。我们平时读报纸所看到的消息主要还是一种客观叙述为主的写法。而本文有所不同,作者自己参观集中营的感受当成了主要的内容来写,是一种纯主观性的报道。这篇新闻与我们常见的新闻有什么不同?【思考并讨论】※看了课文以后,你们对奥斯维辛集中营有什么印象?

可怕、惨绝人寰、恐怖

※作者又没有直接写集中营是如何残害“犯人”的,你是如何体会到它的可怕的呢?

作者没有直接描写纳粹刑罚的残酷。它的“可怕”是通过作者和参观者的感受表现出来的。【思考并讨论】毒气室

—焚尸炉

—女牢房

—试验室

—纪念墙

—绞刑室 第7—15自然段 奥斯维辛集中营的残酷遗迹众多的参观者(游客)参观者的感受、反应记者(罗森塔尔)参观产生观察 参观者在集中营里看见了什么?他们的感受和反应是什么?在参观过程中,记者的眼光是落

在什么上面的? (拍摄角度是什么 ?)【思考并讨论】 参观者在集中营里看见了什么?

他们的感受和反应是什么?开始时:“步履不由得慢了下来”;

看见毒气室时:“特别恐怖,使他终生难忘”;

看到成堆的头发和婴儿的鞋子、死囚牢房时:“不由自主地停下脚步,浑身发抖”;

看到女牢时:“惊惧万分,张大嘴巴,他想叫,但是叫不出来”;

看见试验室时:庆幸“没有打开门进去”,否则会“羞红了脸的”;

参观纪念长廊时:沉思;

参观执行绞刑的地下室时:“感到自己也在被窒息”;

参观结束时:“参观者用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:‘够了’。”【思考并讨论】 这篇新闻报道的题目是《奥斯维辛没有什么新闻》,那么为什么说没有新闻?作者为什么还要去报道? “今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻。记者只有一种非写不可的使命感,这种使命感来源于一种不安的心情:在访问这里之后,如果不说些什么或写些什么就离开,那就对不起在这里遇难的人们。” 普利策曾说:“倘若一个国家是一条航行在大海上的船,新闻记者就是船头的守望者,他要在一望无际的海面上观察一切,审视海上的不测风云和浅滩暗礁,并及时发出警报。” 【思考并讨论】《奥斯维辛没有什么新闻》为什么成为新闻佳作?(1)突破新闻“客观报道” “零度写作”原则。

(2)着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。

(3)在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。【思考并讨论】 整篇文章是否都是压抑沉重的,在这种灰暗色调之中,有没有一些亮色让我们看到一丝光明? 怒放的雏菊花象征着生命不息,顽强抗争,讽刺纳粹永远无法阻止生命之花的绽放

一边是戕害生命的毒气室和焚尸炉,一边是生机勃勃的生命,两种反差极大的事物摆在一起,表明任纳粹多么残暴,终归阻止不了生命的进程,自由与光明之花必将灿烂开放。也可以理解为一种控诉:生命绽放是人世间最美好的事情,对生命的戕害是最恶劣的罪行。【思考并讨论】 文章开头写“这里居然阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞……”结尾又写道“这里阳光明媚,绿树成荫……”,其作用是结构上:首尾呼应,显得文章首尾连贯,浑然一体。

内容上:不管法西斯多么猖狂仍旧会灭亡,乌云遮不住太阳。

写法上:以乐景衬哀情。【思考并讨论】结构

看标题,它是一个充满悬念的否定句——“奥斯维辛没有什么新闻”。新闻内容的首要特点是“新鲜”,要求报道新近发生的事;而标题竟然劈头就说“没有什么新闻”,从受众心理讲,这种欲擒故纵之笔很吊读者胃口。【赏析】导语

1-3自然段是本篇导语。先用对比手法突出如今阳光明媚、花香鸟语的布热金卡曾经是“人间地狱”,现在“也许是世间最可怕的旅游中心”;再用一组排比句点出布热金卡是一个世人瞩目的地方。导语部分用如诗般的语言渲染了一种庄严肃穆的情感氛围,调动了读者的阅读兴趣。主体

4-15自然段是这篇新闻的主干。大致按先整体概述后局部分说的顺序展开。4-5自然段介绍集中营的方位、居民、环境、历史等概况。作者援引具体数据与个人回忆录要点等确凿事实证明这里曾经是“杀人工厂”。第6自然段交代写作动机,“今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻”这一句呼应标题,强调法西斯犯下的滔天罪行罄竹难书,出于记者职业的神圣使命感,出于对遇难者在天之灵的告慰,他不能不向世人报道他所见到的一切。这就再次拉近了记者与受众的心理距离。8-15自然段叙述参观者的见闻感受,大体依照参观地点的转换,即“毒气室→焚尸炉→死囚牢→女牢房→灰砖房→长廊→地下室”的顺序,择要记录参观者的印象。这里作者运用了多重视角,不仅写历史遗迹(物)的特征,而且刻画参观者的表情反应;不仅写参观者的观感印象,也写自己对参观者反应的反应。尽管第一人称“我”在文中并没有出现,但读者可真切地体验到作为一名特殊的参观者的记者,他那犀利的目光、深沉的情感。结语

“在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道”一句再次点题,呼应第6自然段首句,这不仅使全文结构收尾圆合,而且激发读者旧事重拾,温故知新。“这里阳光明媚,绿树成阴,在集中营大门附近,孩子们在追逐游戏”呼应首段,反复展现今天布热金卡的安谧、秀丽的风景,这是用乐景寄托对遇难者的哀悼,同时提醒人们“前事不忘,后事之师”,要百倍珍惜今天的自由与幸福。细节

恰当的细节描写对增强新闻报道的现场感极为重要。本文细节刻画细致传神。有对历史遗迹、遗物的细节特征的描画,如“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”,这个细节象征着正义是邪恶镇压不了的,自由与光明之花必将灿烂地开放。再如“这是一个二十多岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑”,这是对历史遗照中人物表情的浮雕似的特写,其后作者用追问——“当时,她在想什么呢?现在……又在想什么呢?”——来“放大”“加深”这一细节印象,启发世人反思:美和善就是这样被蹂躏、践踏和毁灭的!活着的人,要永远牢记法西斯的罪恶,警惕法西斯幽灵的复活。

还有对参观者表情反应细节的摹写,如用“张大了嘴巴”表现参观者的惊惧莫名,用“浑身发抖”表现参观者的怒不可遏,用“跪了下来”表达参观者的诚挚祈祷等等,这些细节都给读者以立体的视觉形象和强烈的情感震撼。语言

这篇新闻用词简练准确,意味隽永;造句明快流畅,情感浓郁。全文写参观者的话就一句,两个字——“够了”——这一句临近文章结尾,点到为止,却余音袅袅。它包孕着丰富的感情:对受难者苦痛的目不忍睹,耳不忍闻;对法西斯刽子手的咬牙切齿,义愤填膺;对历史悲剧不再重演的祈望;对和平自由长存的美好祝福……这是用词上的简而味永。 有很多语句精警有力,发人深省。如 “在奥斯维辛,没有可以作祷告的地方”,这一句深刻地揭露了法西斯的灭绝人性。又如“从长廊两边的墙上,成排的人在注视着参观者”,这一句造语新巧,本应说参观者观看长廊两边墙上的照片,但作者却说照片上的人在注视着参观者,视点的倒置更加逼真地创设了真实的现场感,有助于引导读者与历史对话。

还有用反讽的语句表达对噩梦般历史的冷峻审视。如“在布热金卡,最可怕的事情是这里居然阳光明媚……还有儿童在追逐游戏”,“最可怕”“居然”“还有”这些修饰语越是极化人们的“难以置信”(“噩梦”的消释),就越反衬出那段黑暗、恐怖历史的罪恶。又如“这真像一场噩梦,一切都可怕地颠倒了”,冷嘲热讽中寄托着人们对法西斯行径的惊恐与痛恶,对重获自由、光明的惊喜与兴奋。 罗森塔尔巧妙地将对比、象征、多样化修辞、散文式笔调等文学叙事手法借用于新闻写作,使客观事实的描述投影着主观的印象,别具匠心地制造出历史与现实、恐怖与欢乐、战争与和平的剧烈反差,从而使文本产生出巨大的张力。谢 谢 聆 听(欢迎指正)

奥斯维辛没有什么新闻(仅供参考 欢迎指正) 奥斯维辛是波兰南部一个只有4万多居民的小镇。第二次世界大战期间,德国法兰斯在这里设立了它最大的集中营,这个小镇因此闻名于世。1940年到1944年,奥斯维辛集中营成为希特勒的杀人中心,大约有400万人在这里惨遭杀害。许多人是在苦役中死去,其余的则被有计划地残杀。

奥斯维辛集中营,壁垒森严,四周电网密布,内设哨所看台、绞刑架、毒气杀人浴室和焚尸炉,由第一集中营和奥斯维辛集中营组成,用于消灭欧洲的犹太人,是希特勒种族灭绝政策的执行地,是第三帝国——纳粹德国最大的灭绝营。约有400万人,其中绝大部分是犹太人在此经受严刑拷打,惨遭杀戮。奥斯维辛是纳粹德国犯下滔天大罪的历史见证。奥斯维辛(Auschwitz)集中营 1940年4月27日,德国法西斯头子希姆莱下令在此修建最大的灭绝人性的杀人工厂——奥斯维辛集中营,并于同年6月14日将首批犯人运抵奥斯维辛。1941年对集中营进行了扩建,二战结束时,整个集中营占地面积达40平方公里。除斯塔姆拉格、布热金卡、莫诺维采三个主要集中营外,还有45个分营。营内采用毒气室等各种方法屠杀、虐待囚犯,5个焚尸炉平均每天焚尸1万具。包括中国人在内的28个民族的400万人死于集中营,其中犹太人最多,达250万。1947年被开辟为国家博物馆。1979年被列入联合国世界文化遗产名录。

1958年8月,加拿大籍美国人亚伯拉罕·迈克尔·罗森塔尔(1922年—2006年5月10日)写了这篇新闻。 奥斯维辛早就因它的那段沉重、血腥的历史而出名。人们已经了解了它很多东西。对于追求新闻时效性的记者来说,的确是没有什么新的东西可供报道了。题 解

奥斯威辛作为纳粹德国屠杀犹太人的“杀人工厂”而为人们熟悉,各国记者纷纷报道它的残酷、血腥。罗森塔尔本着记者的良知独辟蹊径,突破了“客观报道”的框框,着眼细节,以冷峻的视角深沉地描述了今天的奥斯威辛集中营博物馆,在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们对于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。他的发表,充分地表现了一名新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。因此,我代表普利策新闻奖评审组把本届普利策新闻奖中的最佳消息奖颁发给《奥斯威辛没有什么新闻》的作者罗森塔尔。普利策新闻奖评审组颁奖词 今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻。记者只有一种非写不可的使命感,这种使命感来源于一种不安的心情:在访问这里之后,如果不说些什么或写些什么就离开,那就对不起在这里遇难的人们。 但作者还是写了一篇新闻,为什么?请从原文中找到答案。 导语:布热金卡阳光明媚但曾是人间地狱(1--3)

背景:引入奥斯维辛背景材料介绍奥斯维辛可怕的历史(4---6)

主体:随参观者脚步而行(7---15)

结语:再次强调奥斯维辛没有什么新闻(16) 按新闻的导语、背景、主体、结语几方面概括一下这篇新闻的内容 1.这篇新闻报道的题目是“奥斯维辛没有什么新闻”,那么为什么没有新闻,作者还要去报道?

2.参观者在集中营里看见了什么?他们的感受和反应是什么?

3.《奥斯维辛没有什么新闻》这篇新闻与我们常见的新闻有什么不同?阅读课文并思考问题 (1)这里阳光明媚,树影婆娑,儿童嬉笑,一派和平景象,没有什么新闻。

(2)奥斯维辛早就因它的那段沉重、血腥的历史而为人所知,人们已经了解了它很多东西,没有什么新闻。

(3)奥斯维辛解放距今已有十四年了,对于追求新闻时效性的记者来说,的确是没有什么新的东西可供报道了。为什么说“没有什么新闻”【思考并讨论】 “记者只有一种非写不可的使命感,这种使命感来源于一种不安的心情:在访问这里之后,如果不说些什么或写些什么就离开,那就对不起在这里遇难的人们。 ”——段6 奥斯维辛太出名了,人们已经了解了它很多东西,的确是没有什么新闻可供报道了,但另一方面,即使没有新闻,作者还是要写,因为他此时已经不只是一个记者,更是一个被深深震撼的参观者,感到一种非写不可的使命感。这种感情驱使作者必须为它写一点东西,以祭奠亡灵,揭露罪恶。为什么还要去报道【思考并讨论】 不同之处就在于记者在文章中的参与程度不同。我们平时读报纸所看到的消息主要还是一种客观叙述为主的写法。而本文有所不同,作者自己参观集中营的感受当成了主要的内容来写,是一种纯主观性的报道。这篇新闻与我们常见的新闻有什么不同?【思考并讨论】※看了课文以后,你们对奥斯维辛集中营有什么印象?

可怕、惨绝人寰、恐怖

※作者又没有直接写集中营是如何残害“犯人”的,你是如何体会到它的可怕的呢?

作者没有直接描写纳粹刑罚的残酷。它的“可怕”是通过作者和参观者的感受表现出来的。【思考并讨论】毒气室

—焚尸炉

—女牢房

—试验室

—纪念墙

—绞刑室 第7—15自然段 奥斯维辛集中营的残酷遗迹众多的参观者(游客)参观者的感受、反应记者(罗森塔尔)参观产生观察 参观者在集中营里看见了什么?他们的感受和反应是什么?在参观过程中,记者的眼光是落

在什么上面的? (拍摄角度是什么 ?)【思考并讨论】 参观者在集中营里看见了什么?

他们的感受和反应是什么?开始时:“步履不由得慢了下来”;

看见毒气室时:“特别恐怖,使他终生难忘”;

看到成堆的头发和婴儿的鞋子、死囚牢房时:“不由自主地停下脚步,浑身发抖”;

看到女牢时:“惊惧万分,张大嘴巴,他想叫,但是叫不出来”;

看见试验室时:庆幸“没有打开门进去”,否则会“羞红了脸的”;

参观纪念长廊时:沉思;

参观执行绞刑的地下室时:“感到自己也在被窒息”;

参观结束时:“参观者用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:‘够了’。”【思考并讨论】 这篇新闻报道的题目是《奥斯维辛没有什么新闻》,那么为什么说没有新闻?作者为什么还要去报道? “今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻。记者只有一种非写不可的使命感,这种使命感来源于一种不安的心情:在访问这里之后,如果不说些什么或写些什么就离开,那就对不起在这里遇难的人们。” 普利策曾说:“倘若一个国家是一条航行在大海上的船,新闻记者就是船头的守望者,他要在一望无际的海面上观察一切,审视海上的不测风云和浅滩暗礁,并及时发出警报。” 【思考并讨论】《奥斯维辛没有什么新闻》为什么成为新闻佳作?(1)突破新闻“客观报道” “零度写作”原则。

(2)着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。

(3)在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。【思考并讨论】 整篇文章是否都是压抑沉重的,在这种灰暗色调之中,有没有一些亮色让我们看到一丝光明? 怒放的雏菊花象征着生命不息,顽强抗争,讽刺纳粹永远无法阻止生命之花的绽放

一边是戕害生命的毒气室和焚尸炉,一边是生机勃勃的生命,两种反差极大的事物摆在一起,表明任纳粹多么残暴,终归阻止不了生命的进程,自由与光明之花必将灿烂开放。也可以理解为一种控诉:生命绽放是人世间最美好的事情,对生命的戕害是最恶劣的罪行。【思考并讨论】 文章开头写“这里居然阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞……”结尾又写道“这里阳光明媚,绿树成荫……”,其作用是结构上:首尾呼应,显得文章首尾连贯,浑然一体。

内容上:不管法西斯多么猖狂仍旧会灭亡,乌云遮不住太阳。

写法上:以乐景衬哀情。【思考并讨论】结构

看标题,它是一个充满悬念的否定句——“奥斯维辛没有什么新闻”。新闻内容的首要特点是“新鲜”,要求报道新近发生的事;而标题竟然劈头就说“没有什么新闻”,从受众心理讲,这种欲擒故纵之笔很吊读者胃口。【赏析】导语

1-3自然段是本篇导语。先用对比手法突出如今阳光明媚、花香鸟语的布热金卡曾经是“人间地狱”,现在“也许是世间最可怕的旅游中心”;再用一组排比句点出布热金卡是一个世人瞩目的地方。导语部分用如诗般的语言渲染了一种庄严肃穆的情感氛围,调动了读者的阅读兴趣。主体

4-15自然段是这篇新闻的主干。大致按先整体概述后局部分说的顺序展开。4-5自然段介绍集中营的方位、居民、环境、历史等概况。作者援引具体数据与个人回忆录要点等确凿事实证明这里曾经是“杀人工厂”。第6自然段交代写作动机,“今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻”这一句呼应标题,强调法西斯犯下的滔天罪行罄竹难书,出于记者职业的神圣使命感,出于对遇难者在天之灵的告慰,他不能不向世人报道他所见到的一切。这就再次拉近了记者与受众的心理距离。8-15自然段叙述参观者的见闻感受,大体依照参观地点的转换,即“毒气室→焚尸炉→死囚牢→女牢房→灰砖房→长廊→地下室”的顺序,择要记录参观者的印象。这里作者运用了多重视角,不仅写历史遗迹(物)的特征,而且刻画参观者的表情反应;不仅写参观者的观感印象,也写自己对参观者反应的反应。尽管第一人称“我”在文中并没有出现,但读者可真切地体验到作为一名特殊的参观者的记者,他那犀利的目光、深沉的情感。结语

“在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道”一句再次点题,呼应第6自然段首句,这不仅使全文结构收尾圆合,而且激发读者旧事重拾,温故知新。“这里阳光明媚,绿树成阴,在集中营大门附近,孩子们在追逐游戏”呼应首段,反复展现今天布热金卡的安谧、秀丽的风景,这是用乐景寄托对遇难者的哀悼,同时提醒人们“前事不忘,后事之师”,要百倍珍惜今天的自由与幸福。细节

恰当的细节描写对增强新闻报道的现场感极为重要。本文细节刻画细致传神。有对历史遗迹、遗物的细节特征的描画,如“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”,这个细节象征着正义是邪恶镇压不了的,自由与光明之花必将灿烂地开放。再如“这是一个二十多岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑”,这是对历史遗照中人物表情的浮雕似的特写,其后作者用追问——“当时,她在想什么呢?现在……又在想什么呢?”——来“放大”“加深”这一细节印象,启发世人反思:美和善就是这样被蹂躏、践踏和毁灭的!活着的人,要永远牢记法西斯的罪恶,警惕法西斯幽灵的复活。

还有对参观者表情反应细节的摹写,如用“张大了嘴巴”表现参观者的惊惧莫名,用“浑身发抖”表现参观者的怒不可遏,用“跪了下来”表达参观者的诚挚祈祷等等,这些细节都给读者以立体的视觉形象和强烈的情感震撼。语言

这篇新闻用词简练准确,意味隽永;造句明快流畅,情感浓郁。全文写参观者的话就一句,两个字——“够了”——这一句临近文章结尾,点到为止,却余音袅袅。它包孕着丰富的感情:对受难者苦痛的目不忍睹,耳不忍闻;对法西斯刽子手的咬牙切齿,义愤填膺;对历史悲剧不再重演的祈望;对和平自由长存的美好祝福……这是用词上的简而味永。 有很多语句精警有力,发人深省。如 “在奥斯维辛,没有可以作祷告的地方”,这一句深刻地揭露了法西斯的灭绝人性。又如“从长廊两边的墙上,成排的人在注视着参观者”,这一句造语新巧,本应说参观者观看长廊两边墙上的照片,但作者却说照片上的人在注视着参观者,视点的倒置更加逼真地创设了真实的现场感,有助于引导读者与历史对话。

还有用反讽的语句表达对噩梦般历史的冷峻审视。如“在布热金卡,最可怕的事情是这里居然阳光明媚……还有儿童在追逐游戏”,“最可怕”“居然”“还有”这些修饰语越是极化人们的“难以置信”(“噩梦”的消释),就越反衬出那段黑暗、恐怖历史的罪恶。又如“这真像一场噩梦,一切都可怕地颠倒了”,冷嘲热讽中寄托着人们对法西斯行径的惊恐与痛恶,对重获自由、光明的惊喜与兴奋。 罗森塔尔巧妙地将对比、象征、多样化修辞、散文式笔调等文学叙事手法借用于新闻写作,使客观事实的描述投影着主观的印象,别具匠心地制造出历史与现实、恐怖与欢乐、战争与和平的剧烈反差,从而使文本产生出巨大的张力。谢 谢 聆 听(欢迎指正)