2006年高考(文科综合模拟测试)地理试题[下学期]

文档属性

| 名称 | 2006年高考(文科综合模拟测试)地理试题[下学期] |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 58.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2006-12-27 23:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2006年高考(文科综合模拟测试)地理试题

第I卷(选择题,共44分)

一、选择题:本卷共11小题,每小题4分,共计44分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

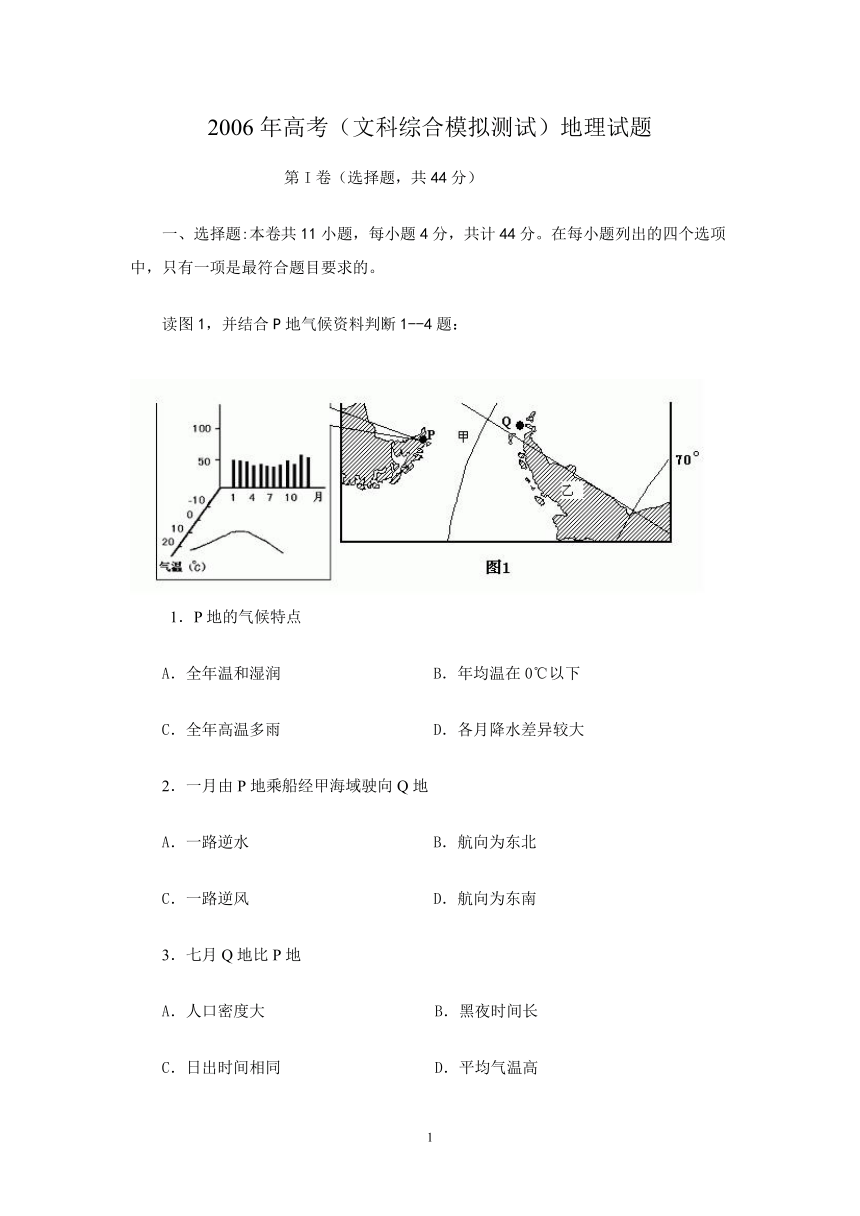

读图1,并结合P地气候资料判断1--4题: ?? ?? 1.P地的气候特点

A.全年温和湿润 B.年均温在0℃以下

C.全年高温多雨 D.各月降水差异较大

2.一月由P地乘船经甲海域驶向Q地

A.一路逆水 B.航向为东北

C.一路逆风 D.航向为东南

3.七月Q地比P地

A.人口密度大 B.黑夜时间长

C.日出时间相同 D.平均气温高

4.近几十年,乙半岛的海岸线变化较大,主要由于

A.填海造陆 B.地震频繁发生

C.冰架崩裂及消融 D.飓风与风暴潮侵袭

??

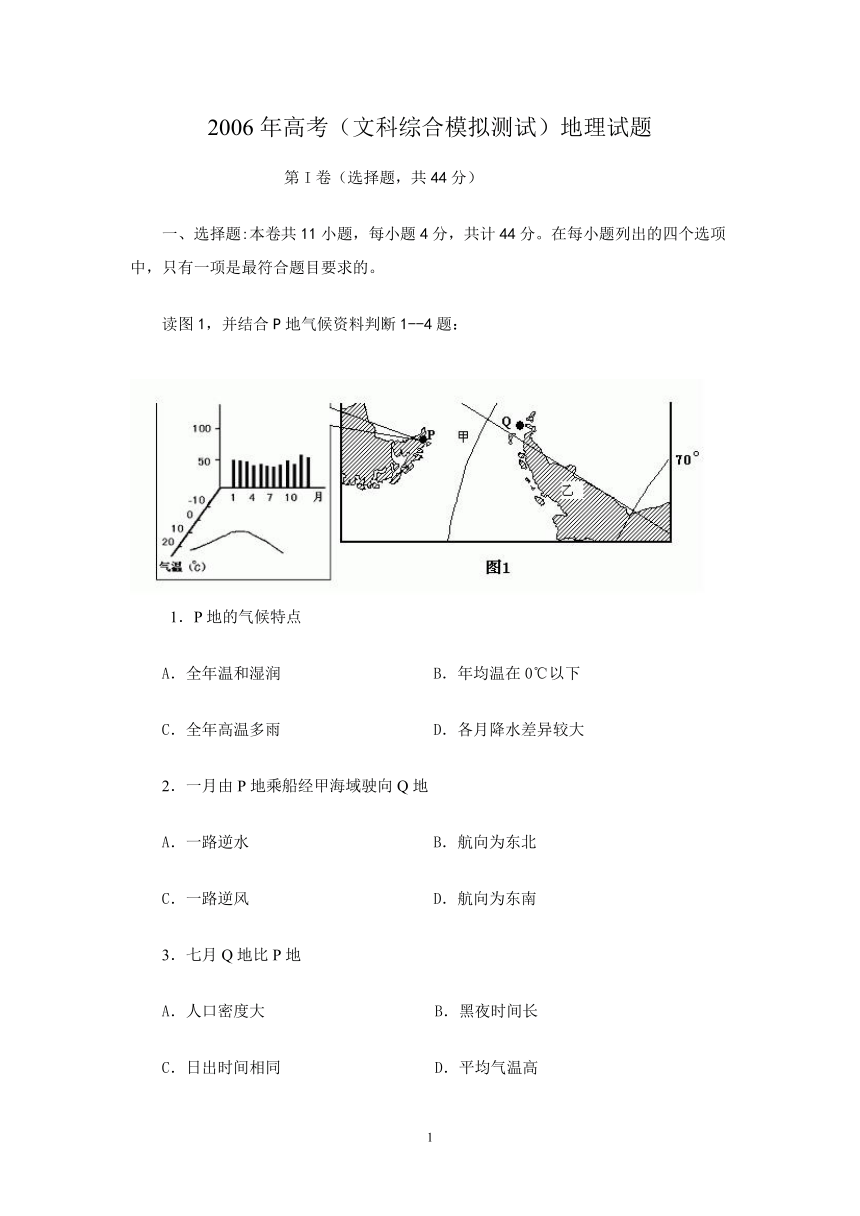

读图2,完成5--7题:

5.E港口外运货物主要为

A.铜矿石及产品 B.石油及制品 C.木材及制品 D.粮食加工品

6.EF铁路建设遇到的主要困难有

A.高寒缺氧,多年冻土 B.全年干燥,沙尘飞扬

C.地表起伏,地质复杂 D.地势低洼,沼泽众多

7.L河口及附近海域的表层海水盐度

A.7月高于1月 B.各月均较高 C.2月高于8月 D.各月均较低

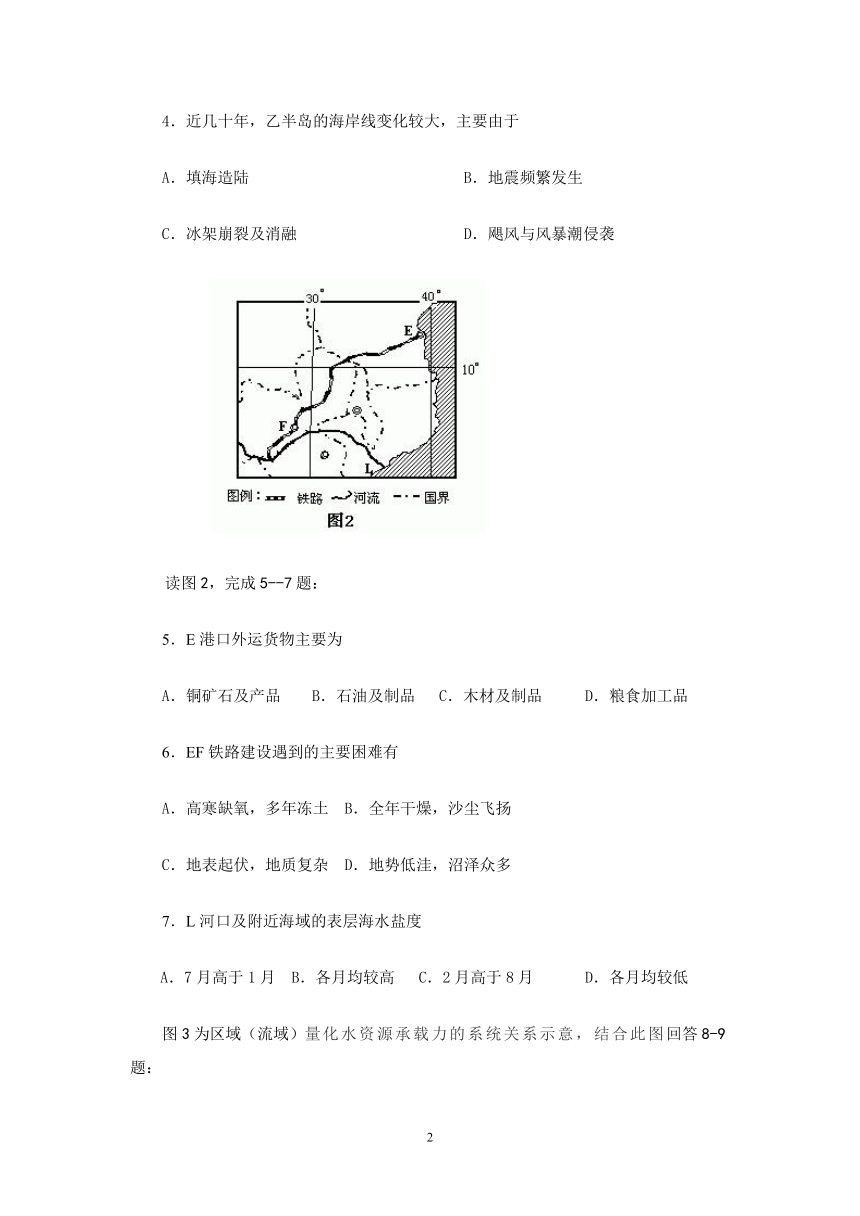

图3为区域(流域)量化水资源承载力的系统关系示意,结合此图回答8-9题:

8.区域水资源承载能力的大小

A. 与人工生态需水量无关 B.不需考虑水质和境外跨流域调水因素

C. 与地下径流量无关 D.随水资源开发阶段和条件不同而变化

9.人类活动对水循环的影响,集中表现在

A.对地表状况的改变上 B.空气质量的高低上

C. 生物数量的变化上 D.城市数量的变化上

???????????????

读图4,分析回答10-11题:

10.世界上利用甲能源(可再生能源)发电的前三位国家为德国、丹麦和美国。图中甲、乙(非可再生能源)两种能源分别代表

A.水能、沼气 B.地热、潮汐

C.风能、煤炭 D.水能、煤炭

11.在我国的下列地区中甲能源最为丰富的是

A.江南丘陵 B.内蒙古高原

C. 横断山区 D.长江三峡

第Ⅱ卷(综合题,共56分)

二、综合题:本卷共2小题,共56分。

12.(36分)区域积雪面积距平指数是指某一时间积雪面积与同时期多年平均积雪面积的差值。读某区域等高线图(图5)和甲国图示地区区域积雪面积距平指数图(图6),回答下列问题。

(1)图5中甲、乙、丙等国交界处的地形为 ;L1河和L2河的水源补给主要来源于 、 ;L1河最终的注入地是 。图中有三个经纬线交点,其中海拔最低点的地理坐标为 。(10分)

(2)甲国R城市是座工业城市,工业生产以

A.石油开采和加工为主 B.钢铁和机械制造为主

C.棉纺织和旅游业为主 D.汽车和电子工业为主 【 】(4分)

(3)据统计分析,距平指数超过20或低于-20就会出现不同程度的雪灾或旱灾。分析图6,写出1996年—2006年期间出现雪灾的时间,并简述L1河段流域多雪灾的主要原因。(10分)

(4)结合图示信息,说明甲国图示区域能源利用的潜力和发展农业生产应当注意的问题。(12分)

13.(20分)环渤海经济圈狭义上指中国辽东半岛、山东半岛、京津冀为主的环渤海滨海经济带。环渤海地区是我国经济发展较快的地区之一。结合图7,回答下列问题。

(1)扼要说明构成图示地区综合运输体系的主要运输方式。(5分)

?(2)简述图中A、B、C三城市旅游业发达的优势条件。(8分)

?(3)简析京津唐地区工业趋于向滨海地区集聚的主要原因。(7分)

?

地理试题(A)参考答案及评分参考(共100分)

?一、选择题(共44分,每小题4分)

1.A 2.D 3.B 4.C 5.A 6.C 7.A 8.D 9.A 10.C 11.B

二、综合题(共56分)

12.(36分)

(1)山地(2分)大气降水(2分)冰雪融水(2分)北冰洋(2分)84°E,48°N(2分)

(2)A(4分)

(3)2002年末和2003年初(2分)、2005年末和2006年初(2分)此地为冬季风的主要路径区,且地处两山间的风口和山地迎风坡地带(4分)冬季当水汽含量大的偏西风强劲时,易在此地产生深厚的降雪,严重影响人们的生产生活(2分)

(4)有石油开采与加工和开发风能、水能的潜力(6分)

加强科学规划和国际合作,调整生产结构和保护植被与水源,避免环境污染与加重土地荒漠化(6分)

(答案合理,可酌情给分)

13.(20分)

(1)铁路、公路、海运、航空、管道(5分)。

(2)滨海旅游资源丰富,环境质量好(4分);交通通信便利,接待能力强。(4分)

(3)利于调整产业结构发展外向型经济,缓解城市用地紧张(2分);减轻城市交通和环境压力(2分);便于原料燃料的输入和产品的输出,降低运输成本,提高综合效益(3分)。

(答案合理,可酌情给分)

第I卷(选择题,共44分)

一、选择题:本卷共11小题,每小题4分,共计44分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

读图1,并结合P地气候资料判断1--4题: ?? ?? 1.P地的气候特点

A.全年温和湿润 B.年均温在0℃以下

C.全年高温多雨 D.各月降水差异较大

2.一月由P地乘船经甲海域驶向Q地

A.一路逆水 B.航向为东北

C.一路逆风 D.航向为东南

3.七月Q地比P地

A.人口密度大 B.黑夜时间长

C.日出时间相同 D.平均气温高

4.近几十年,乙半岛的海岸线变化较大,主要由于

A.填海造陆 B.地震频繁发生

C.冰架崩裂及消融 D.飓风与风暴潮侵袭

??

读图2,完成5--7题:

5.E港口外运货物主要为

A.铜矿石及产品 B.石油及制品 C.木材及制品 D.粮食加工品

6.EF铁路建设遇到的主要困难有

A.高寒缺氧,多年冻土 B.全年干燥,沙尘飞扬

C.地表起伏,地质复杂 D.地势低洼,沼泽众多

7.L河口及附近海域的表层海水盐度

A.7月高于1月 B.各月均较高 C.2月高于8月 D.各月均较低

图3为区域(流域)量化水资源承载力的系统关系示意,结合此图回答8-9题:

8.区域水资源承载能力的大小

A. 与人工生态需水量无关 B.不需考虑水质和境外跨流域调水因素

C. 与地下径流量无关 D.随水资源开发阶段和条件不同而变化

9.人类活动对水循环的影响,集中表现在

A.对地表状况的改变上 B.空气质量的高低上

C. 生物数量的变化上 D.城市数量的变化上

???????????????

读图4,分析回答10-11题:

10.世界上利用甲能源(可再生能源)发电的前三位国家为德国、丹麦和美国。图中甲、乙(非可再生能源)两种能源分别代表

A.水能、沼气 B.地热、潮汐

C.风能、煤炭 D.水能、煤炭

11.在我国的下列地区中甲能源最为丰富的是

A.江南丘陵 B.内蒙古高原

C. 横断山区 D.长江三峡

第Ⅱ卷(综合题,共56分)

二、综合题:本卷共2小题,共56分。

12.(36分)区域积雪面积距平指数是指某一时间积雪面积与同时期多年平均积雪面积的差值。读某区域等高线图(图5)和甲国图示地区区域积雪面积距平指数图(图6),回答下列问题。

(1)图5中甲、乙、丙等国交界处的地形为 ;L1河和L2河的水源补给主要来源于 、 ;L1河最终的注入地是 。图中有三个经纬线交点,其中海拔最低点的地理坐标为 。(10分)

(2)甲国R城市是座工业城市,工业生产以

A.石油开采和加工为主 B.钢铁和机械制造为主

C.棉纺织和旅游业为主 D.汽车和电子工业为主 【 】(4分)

(3)据统计分析,距平指数超过20或低于-20就会出现不同程度的雪灾或旱灾。分析图6,写出1996年—2006年期间出现雪灾的时间,并简述L1河段流域多雪灾的主要原因。(10分)

(4)结合图示信息,说明甲国图示区域能源利用的潜力和发展农业生产应当注意的问题。(12分)

13.(20分)环渤海经济圈狭义上指中国辽东半岛、山东半岛、京津冀为主的环渤海滨海经济带。环渤海地区是我国经济发展较快的地区之一。结合图7,回答下列问题。

(1)扼要说明构成图示地区综合运输体系的主要运输方式。(5分)

?(2)简述图中A、B、C三城市旅游业发达的优势条件。(8分)

?(3)简析京津唐地区工业趋于向滨海地区集聚的主要原因。(7分)

?

地理试题(A)参考答案及评分参考(共100分)

?一、选择题(共44分,每小题4分)

1.A 2.D 3.B 4.C 5.A 6.C 7.A 8.D 9.A 10.C 11.B

二、综合题(共56分)

12.(36分)

(1)山地(2分)大气降水(2分)冰雪融水(2分)北冰洋(2分)84°E,48°N(2分)

(2)A(4分)

(3)2002年末和2003年初(2分)、2005年末和2006年初(2分)此地为冬季风的主要路径区,且地处两山间的风口和山地迎风坡地带(4分)冬季当水汽含量大的偏西风强劲时,易在此地产生深厚的降雪,严重影响人们的生产生活(2分)

(4)有石油开采与加工和开发风能、水能的潜力(6分)

加强科学规划和国际合作,调整生产结构和保护植被与水源,避免环境污染与加重土地荒漠化(6分)

(答案合理,可酌情给分)

13.(20分)

(1)铁路、公路、海运、航空、管道(5分)。

(2)滨海旅游资源丰富,环境质量好(4分);交通通信便利,接待能力强。(4分)

(3)利于调整产业结构发展外向型经济,缓解城市用地紧张(2分);减轻城市交通和环境压力(2分);便于原料燃料的输入和产品的输出,降低运输成本,提高综合效益(3分)。

(答案合理,可酌情给分)

同课章节目录