统编版七年级语文上册4、古代诗歌四首 教案

文档属性

| 名称 | 统编版七年级语文上册4、古代诗歌四首 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 105.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-10-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

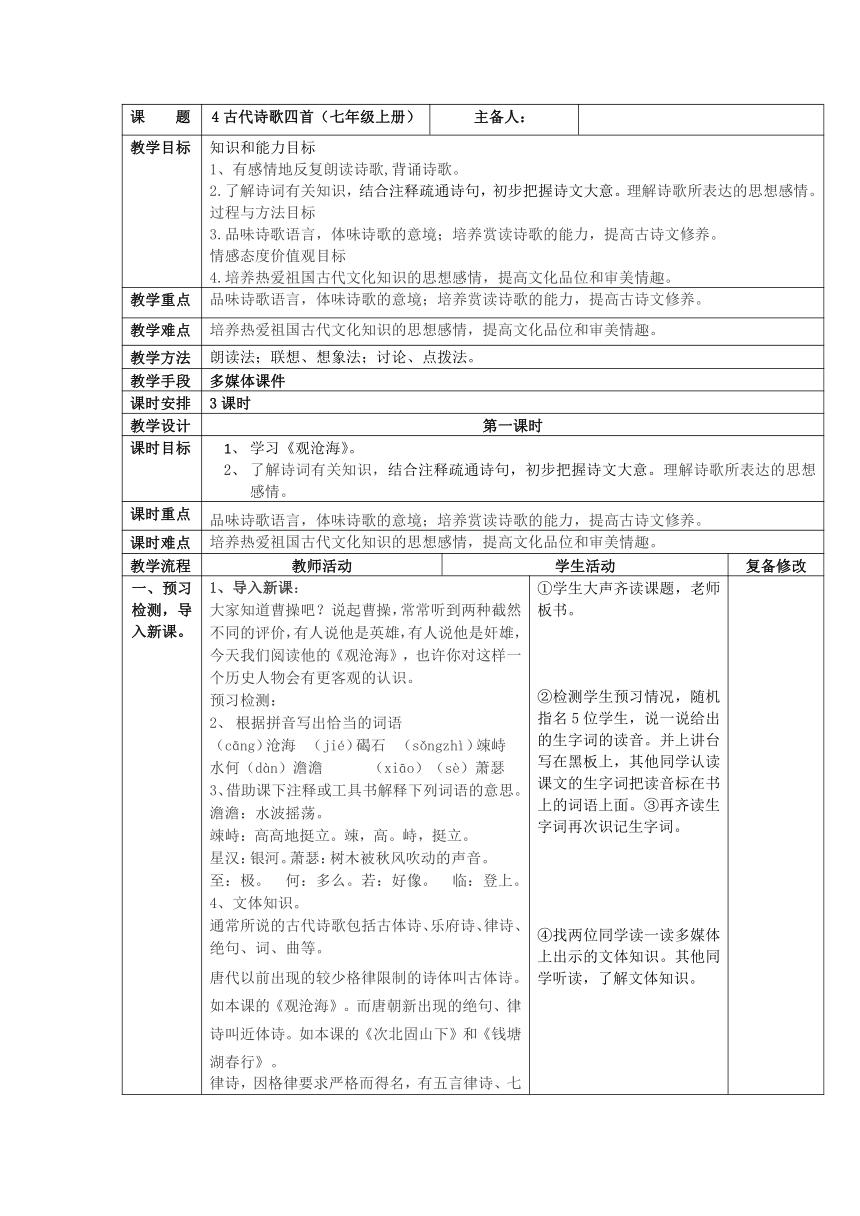

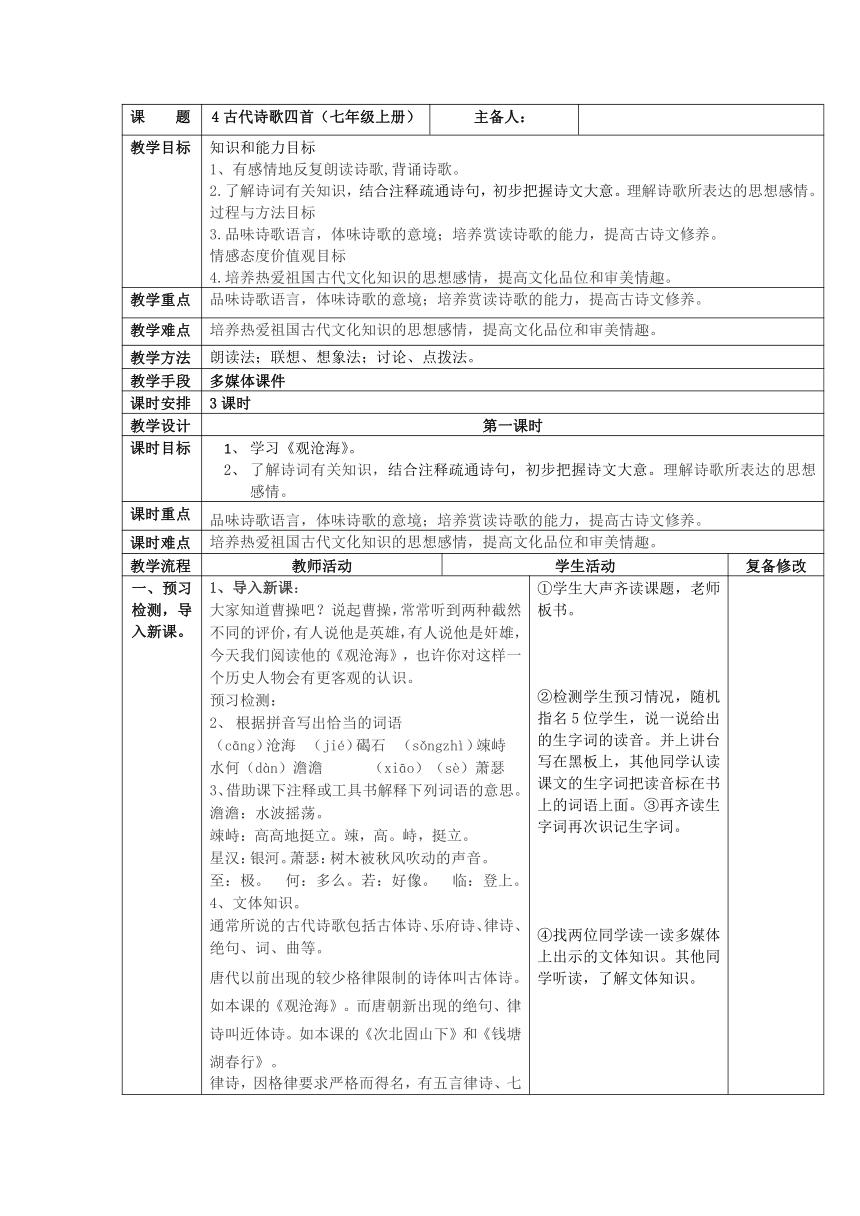

课 题 4古代诗歌四首(七年级上册) 主备人:

教学目标 知识和能力目标1、有感情地反复朗读诗歌,背诵诗歌。 2.了解诗词有关知识,结合注释疏通诗句,初步把握诗文大意。理解诗歌所表达的思想感情。 过程与方法目标3.品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。 情感态度价值观目标4.培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学重点 品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。

教学难点 培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学方法 朗读法;联想、想象法;讨论、点拨法。

教学手段 多媒体课件

课时安排 3课时

教学设计 第一课时

课时目标 学习《观沧海》。了解诗词有关知识,结合注释疏通诗句,初步把握诗文大意。理解诗歌所表达的思想感情。

课时重点 品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。

课时难点 培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学流程 教师活动 学生活动 复备修改

一、预习检测,导入新课。 1、导入新课:大家知道曹操吧?说起曹操,常常听到两种截然不同的评价,有人说他是英雄,有人说他是奸雄,今天我们阅读他的《观沧海》,也许你对这样一个历史人物会有更客观的认识。预习检测: 根据拼音写出恰当的词语(cāng)沧海?(jié)碣石?(sǒngzhì)竦峙? 水何(dàn)澹澹???(xiāo)(sè)萧瑟3、借助课下注释或工具书解释下列词语的意思。 澹澹:水波摇荡。?????? 竦峙:高高地挺立。竦,高。峙,挺立。??? 星汉:银河。萧瑟:树木被秋风吹动的声音。??至:极。?何:多么。若:好像。?临:登上。4、文体知识。 通常所说的古代诗歌包括古体诗、乐府诗、律诗、绝句、词、曲等。 唐代以前出现的较少格律限制的诗体叫古体诗。如本课的《观沧海》。而唐朝新出现的绝句、律诗叫近体诗。如本课的《次北固山下》和《钱塘湖春行》。 律诗,因格律要求严格而得名,有五言律诗、七言律诗两种;律诗的格律有规定,限制了对仗,八句可分为四联。 曲是一种与词相近的韵文形式,出现于南宋和金代,盛于元代,是受民间歌曲的影响而形成的,句法较词更为灵活,多用口语,用韵也更接近口语。如本课的《天净沙秋思》。 ①学生大声齐读课题,老师板书。 ②检测学生预习情况,随机指名5位学生,说一说给出的生字词的读音。并上讲台写在黑板上,其他同学认读课文的生字词把读音标在书上的词语上面。③再齐读生字词再次识记生字词。 ④找两位同学读一读多媒体上出示的文体知识。其他同学听读,了解文体知识。

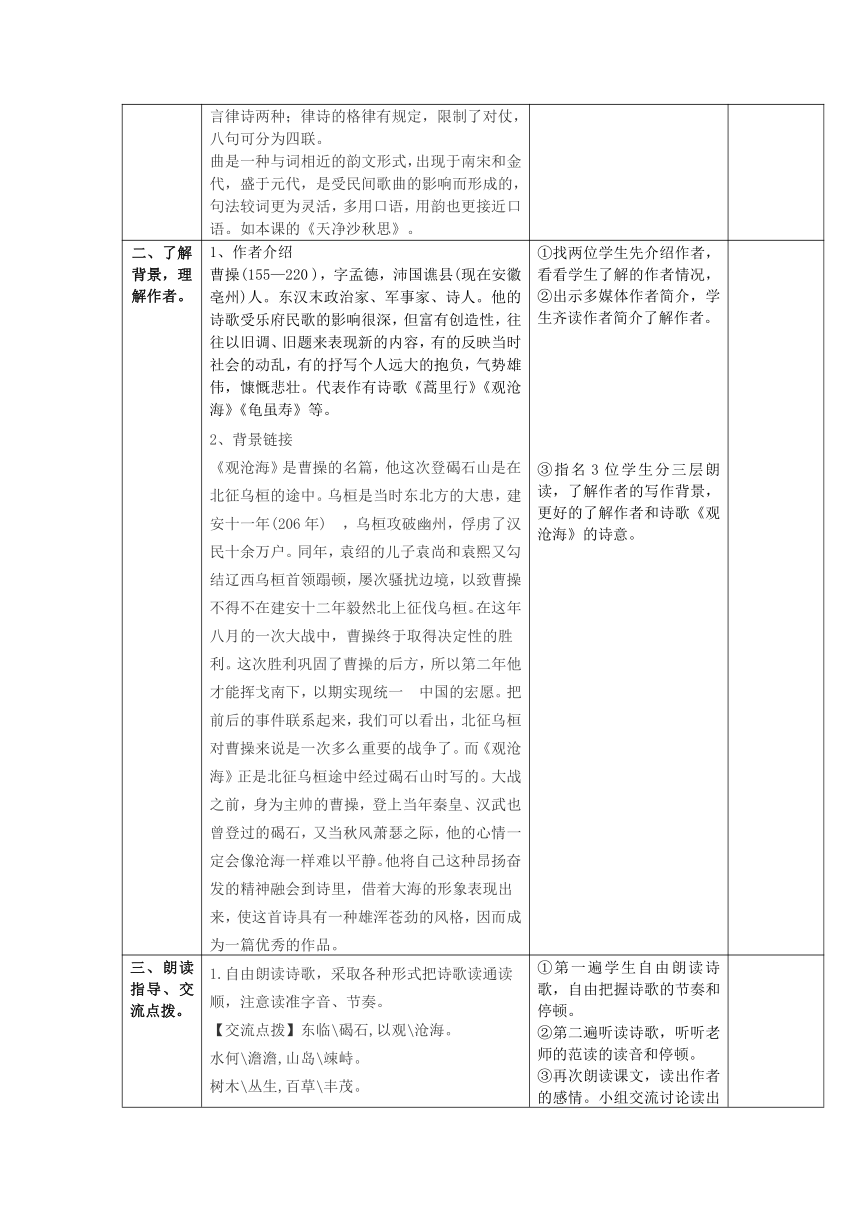

二、了解背景,理解作者。 1、作者介绍曹操(155—220 ),字孟德,沛国谯县(现在安徽亳州)人。东汉末政治家、军事家、诗人。他的诗歌受乐府民歌的影响很深,但富有创造性,往往以旧调、旧题来表现新的内容,有的反映当时社会的动乱,有的抒写个人远大的抱负,气势雄伟,慷慨悲壮。代表作有诗歌《蒿里行》《观沧海》《龟虽寿》等。2、背景链接 《观沧海》是曹操的名篇,他这次登碣石山是在北征乌桓的途中。乌桓是当时东北方的大患,建安十一年(206年)?,乌桓攻破幽州,俘虏了汉民十余万户。同年,袁绍的儿子袁尚和袁熙又勾结辽西乌桓首领蹋顿,屡次骚扰边境,以致曹操不得不在建安十二年毅然北上征伐乌桓。在这年八月的一次大战中,曹操终于取得决定性的胜利。这次胜利巩固了曹操的后方,所以第二年他才能挥戈南下,以期实现统一?中国的宏愿。把前后的事件联系起来,我们可以看出,北征乌桓对曹操来说是一次多么重要的战争了。而《观沧海》正是北征乌桓途中经过碣石山时写的。大战之前,身为主帅的曹操,登上当年秦皇、汉武也曾登过的碣石,又当秋风萧瑟之际,他的心情一定会像沧海一样难以平静。他将自己这种昂扬奋发的精神融会到诗里,借着大海的形象表现出来,使这首诗具有一种雄浑苍劲的风格,因而成为一篇优秀的作品。 ①找两位学生先介绍作者,看看学生了解的作者情况,②出示多媒体作者简介,学生齐读作者简介了解作者。 ③指名3位学生分三层朗读,了解作者的写作背景,更好的了解作者和诗歌《观沧海》的诗意。

三、朗读指导、交流点拨。 1.自由朗读诗歌,采取各种形式把诗歌读通读顺,注意读准字音、节奏。 【交流点拨】东临\碣石,以观\沧海。 水何\澹澹,山岛\竦峙。 树木\丛生,百草\丰茂。 秋风\萧瑟,洪波\涌起。 日月\之行,若出\其中. 星汉\灿烂,若出\其里。 幸甚\至哉!歌以\咏志。 2.结合注释解读诗意。 【交流点拨】向东进发登上碣石山,得以观赏大海的奇景。 海水多么宽阔浩荡,海中山岛高耸陡立。 碣石山上树木丛生,各种草长得很繁茂。 秋风飒飒,海上涌起巨大的波涛。 日月的运行,好像是从这浩渺的海洋中出发的。 银河星光灿烂,好像是从这浩渺的海洋中产生出来的。 真是幸运极了,就用歌唱来畅抒心中的情怀吧。 ①第一遍学生自由朗读诗歌,自由把握诗歌的节奏和停顿。②第二遍听读诗歌,听听老师的范读的读音和停顿。③再次朗读课文,读出作者的感情。小组交流讨论读出什么语气语调。④交流后,请两组谈谈交流的结果,需要怎样读出感情,⑤说说表达了作者怎样的情感。教师适时加以点拨。⑥学生再次朗读课文,了解写作背景的前提下,读出作者的情感。

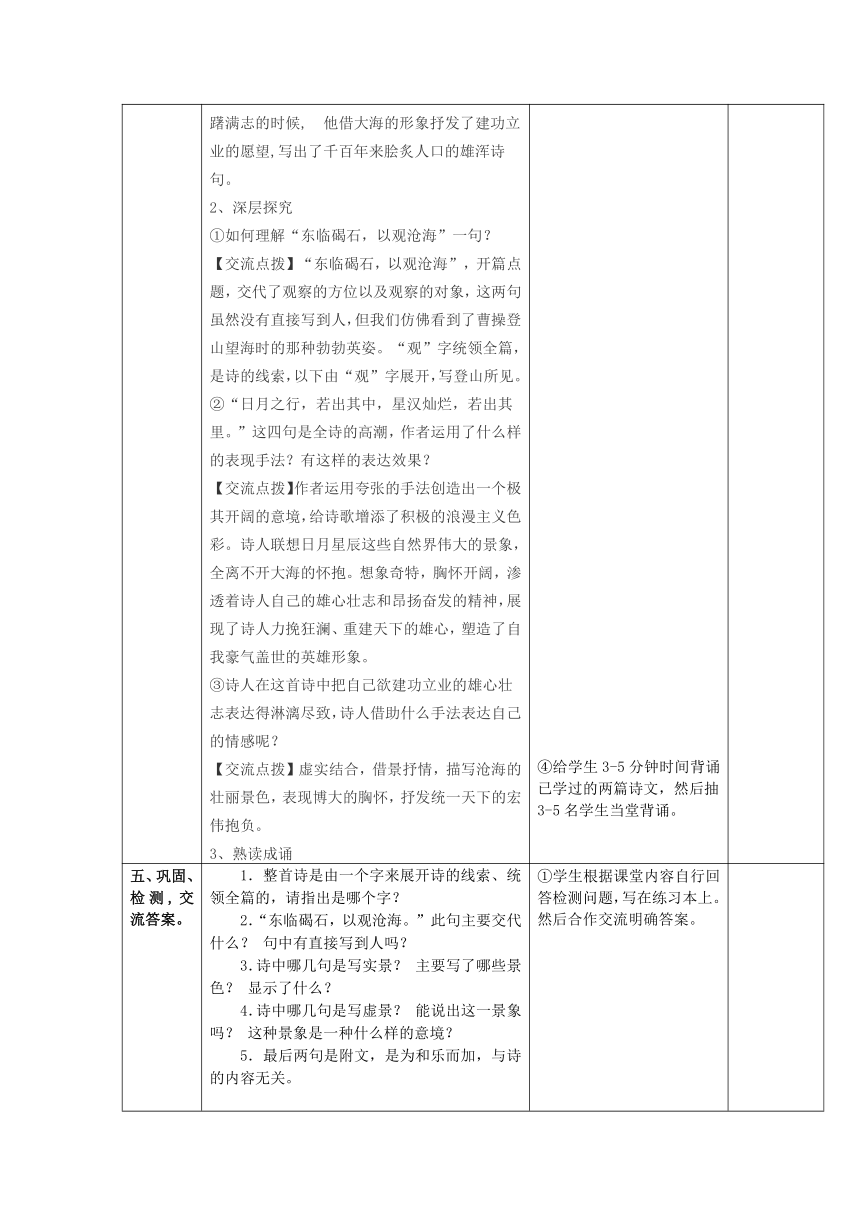

四、整体感知、理解诗意。 1、在理解诗意的基础上,有感情地朗读诗歌,并思考下列问题。①全诗是以哪个字展开来写的? 【交流点拨】全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,写登山所见。②这首诗写了几层意思?哪些诗句是写现实的?哪些诗句是想象的? 【交流点拨】第1层(1~2句):交代观海的地点。 第2层(3~8句):描写海水与山岛。(实景) 第3层(9~12句):表现大海吞吐日月星辰的气概。(想象) 最后两句是附文,是为和乐而加,与诗的内容无关。③哪些诗句最能体现作者博大的胸怀?诗人是怀着怎样的感情描绘大海形象的? 【交流点拨】a.“日月之行”四句写大海,全用虚写,却表现了大海有包容天地的气概,更显示了诗人的博大胸怀。b.大海的形象正是诗人形象的化身。诗人已经削平了北方群雄,现在又打垮了乌桓和袁绍残部,为即将挥师南下统一中原解除了后顾之忧。在踌躇满志的时候,?他借大海的形象抒发了建功立业的愿望,写出了千百年来脍炙人口的雄浑诗句。2、深层探究①如何理解“东临碣石,以观沧海”一句? 【交流点拨】“东临碣石,以观沧海”,开篇点题,交代了观察的方位以及观察的对象,这两句虽然没有直接写到人,但我们仿佛看到了曹操登山望海时的那种勃勃英姿。“观”字统领全篇,是诗的线索,以下由“观”字展开,写登山所见。②“日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里。”这四句是全诗的高潮,作者运用了什么样的表现手法?有这样的表达效果? 【交流点拨】作者运用夸张的手法创造出一个极其开阔的意境,给诗歌增添了积极的浪漫主义色彩。诗人联想日月星辰这些自然界伟大的景象,全离不开大海的怀抱。想象奇特,胸怀开阔,渗透着诗人自己的雄心壮志和昂扬奋发的精神,展现了诗人力挽狂澜、重建天下的雄心,塑造了自我豪气盖世的英雄形象。?③诗人在这首诗中把自己欲建功立业的雄心壮志表达得淋漓尽致,诗人借助什么手法表达自己的情感呢? 【交流点拨】虚实结合,借景抒情,描写沧海的壮丽景色,表现博大的胸怀,抒发统一天下的宏伟抱负。3、熟读成诵 ①先将学生四人至六人分一个学习小组,有感情的朗读诗文,明确小组任务,有目的的分配合作交流的主题和任务,让学生再次带着问题朗读诗文,在文中找到答案。②交流后请每一小组派一名代表明确讨论的结果和答案。其他小组听取后可予以补充和更正,提出自己的看法。③讨论交流后教师加以明确和肯定。 ④给学生3-5分钟时间背诵已学过的两篇诗文,然后抽3-5名学生当堂背诵。

五、巩固、检测,交流答案。 1.整首诗是由一个字来展开诗的线索、统领全篇的,请指出是哪个字? 2.“东临碣石,以观沧海。”此句主要交代什么? 句中有直接写到人吗? 3.诗中哪几句是写实景? 主要写了哪些景色? 显示了什么? 4.诗中哪几句是写虚景? 能说出这一景象吗? 这种景象是一种什么样的意境? 5.最后两句是附文,是为和乐而加,与诗的内容无关。 ①学生根据课堂内容自行回答检测问题,写在练习本上。然后合作交流明确答案。

六、作业布置 1、背诵并默写古诗文。2、请你搜集几句有关“胸襟”“抱负”“志趣”的诗句。

板书设计 水:澹澹?????山岛:竦峙(壮丽气势) 实景?--借景抒情 观沧海???树木:丛生???百草:丰茂(向荣姿态) 日月:运行-出其中??????(奇特想象) 虚景??????????????????????博大胸襟 星汉:灿烂-出其里??????????????(宏伟意境)

课后反思

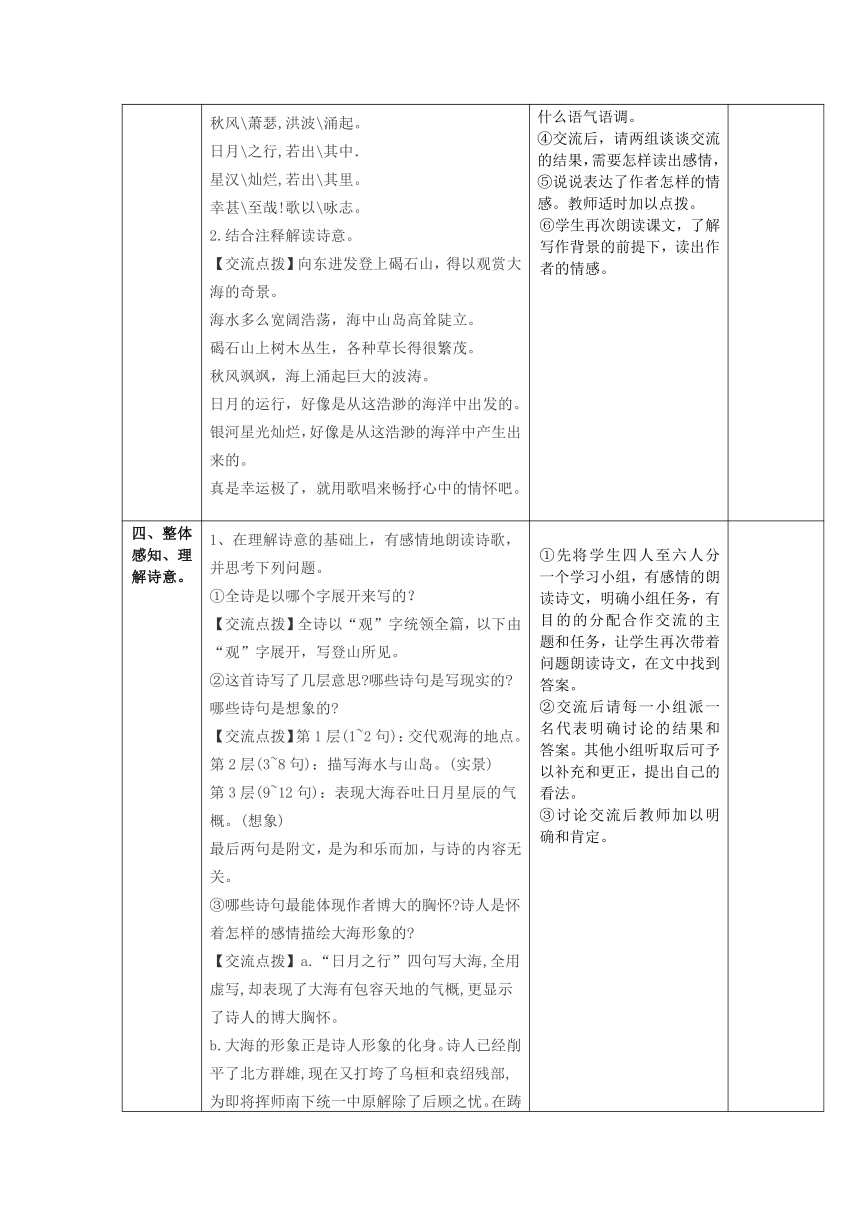

课 题 4古诗四首(七年级上册) 主备人: 复备人:

教学目标 知识和能力目标1、有感情地反复朗读诗歌,背诵诗歌。 2.了解诗词有关知识,结合注释疏通诗句,初步把握诗文大意。理解诗歌所表达的思想感情。 过程与方法目标3.品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。 情感态度价值观目标4.培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学重点 品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。

教学难点 培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学方法 朗读法;联想、想象法;讨论、点拨法。

教学手段 多媒体课件

课时安排 3课时

教学设计 第二课时

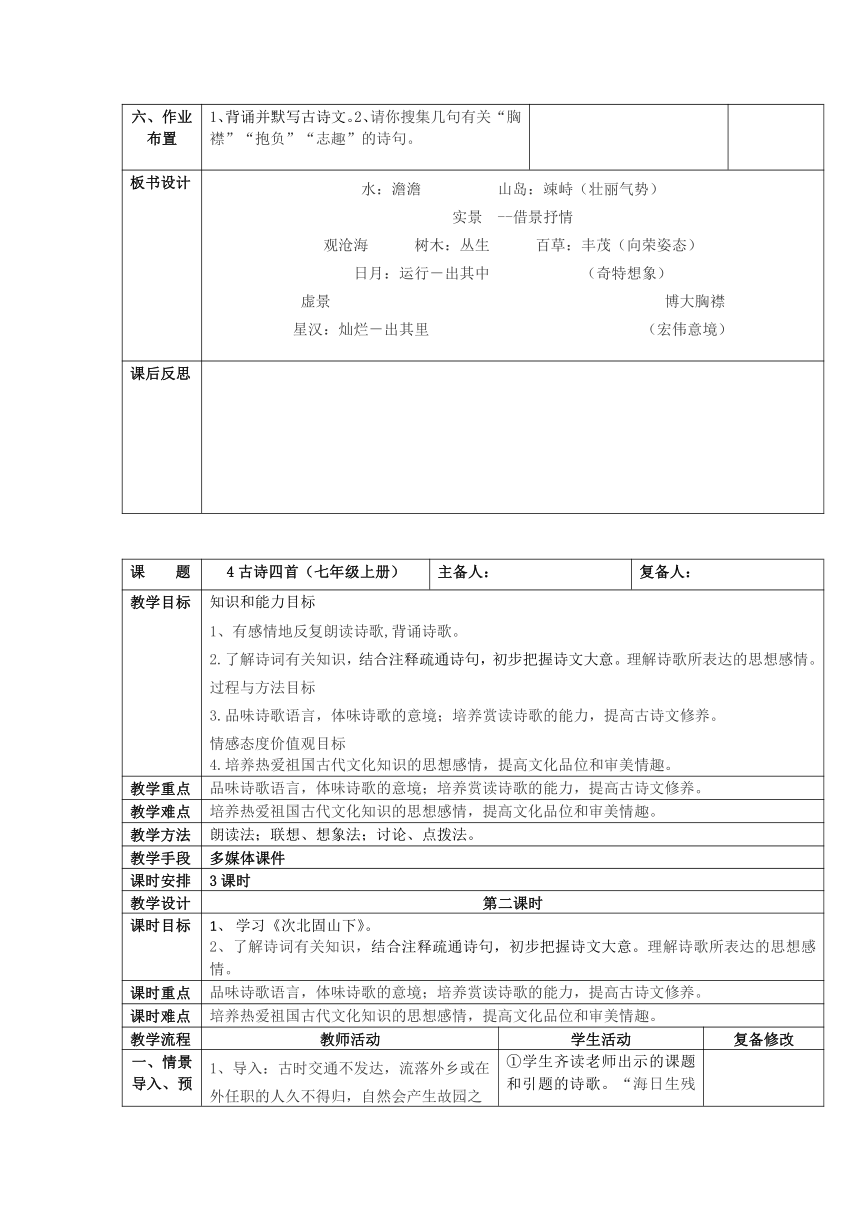

课时目标 学习《次北固山下》。2、了解诗词有关知识,结合注释疏通诗句,初步把握诗文大意。理解诗歌所表达的思想感情。

课时重点 品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。

课时难点 培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学流程 教师活动 学生活动 复备修改

一、情景导入、预习检测。 1、导入:古时交通不发达,流落外乡或在外任职的人久不得归,自然会产生故园之思,因此乡愁成了诗歌中的一个重要主题。这首诗就是写乡愁的,且以“海日生残夜,江春入旧年”这一联而闻名于天下。 2、预习检测:借助课下注释或工具书解释下列加点词的意思。 次:住宿,此指停泊,途中暂时停宿。 客路:旅途。 风正:风顺。 悬:挂。 残夜:夜将尽而未尽的时候。 ①学生齐读老师出示的课题和引题的诗歌。“海日生残夜,江春入旧年”老师板书课题。 ②预习检测,学生课前准备工具书,结合课下注释解释老师出示的几个加点词语的意思。 ③找出5名学生,每位学生说出一个词语的意思。④明确词义后全体学生齐读词语,每个词两遍。

二、自主学习,了解背景。 1、作者简介 王湾,生卒年不详,洛阳(今属河南)人。唐代诗人。先天元年(712)中了进士,官洛阳尉。早有文名,往来吴、楚间,不得归家,故有此作。其诗流传不多。2、背景链接 《次北固山下》是王湾在先天年间或开元初年游历江南时所作,格调壮美,意境开阔,预示了盛唐诗歌健康发展的前景。据说,宰相张说曾亲自将这首诗题写于政事堂。 北固山,在今江苏省镇江市北,三面环江,为名胜之地。 ⑤找两位学生先介绍作者,看看学生了解的作者情况,2⑥出示多媒体作者简介,学生齐读作者简介了解作者。 ⑦指名3位学生分三层朗读,了解作者的写作背景,更好的了解作者和诗歌《次北固山下》的诗意。

三、朗读诗歌,自由感悟。 1、诗歌朗读①自由朗读诗歌,采取各种形式把诗歌读通读顺,注意读准字音、节奏。 【交流点拨】次/北固山下? 客路/青山外,行舟/绿水前。? 潮平/两岸/阔,风正/一帆悬。? 海日/生残夜,江春/入旧年。? 乡书/何处达?归雁/洛阳边。2、结合注释解读诗意。 【交流点拨】在青山之外旅行,在绿水之中行舟。 潮水涨满时,两岸之间水面显得更宽阔。顺风行船一帆高挂。 夜将尽未尽的时候,一轮红日从海上升起。当旧年尚未逝去,江上已呈露春意。 思念故乡的家书要传到哪里呢?希望北归的大雁捎一封家信到洛阳。 ①第一遍学生自由朗读诗歌,自由把握诗歌的节奏和停顿。②第二遍听读诗歌,听听老师的范读的读音和停顿。③再次朗读课文,读出作者的感情。小组交流讨论读出什么语气语调。④交流后,请两组谈谈交流的结果,需要怎样读出感情,说说表达了作者怎样的情感。教师适时加以点拨。⑤学生再次朗读课文,了解写作背景的前提下,读出作者的情感。

四、整体感知、深层探究。 1、整体感知 在理解诗意的基础上,有感情地朗读诗歌,并思考下列问题。①诗的四联各写了什么内容?四联之间有怎样的关系? 【交流点拨】首联:点题。“青山”指北固山。诗人在船上,想象船到镇江后,还要乘驿车到别处,暗含旅途奔波之意。 颔联:写船上所见景色。“平”“阔”“正”“悬”四字用得好:“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆才有悬空的态势。“潮平”句,又是为颈联中“江春”句作铺垫。 颈联:既写景又点明了时令。“残夜”指夜将尽而未尽之际。残夜而东方海日已升,旧年而江上已是春天──时间过得这么快,怎能不令人感慨! 尾联:诗人离家日久,日复一日,年复一年,新年来到,正是家人团聚之时,而自己旅食他乡,久不得归,见到此景,情何以堪?由此他自然想到要借大雁来给他传递家书了。全诗陈陈相因,浑然一体。②哪些诗句直接表达了思乡之情? 【交流点拨】尾联“乡书何处达?归雁洛阳边”直接表达思乡之情。全诗笼罩着一层淡淡的乡思愁绪。2、深层探究①探究想象“潮平两岸阔,风正一帆悬”是怎样的情景。 【交流点拨】“阔”是“潮平”的结果。春潮涌涨,江水浩渺,放眼望去,江面似乎与岸平了。船上的人视野也因之开阔。此句写得恢弘阔大。“风正一帆悬”愈见精彩。“悬”是端端直直高挂着的样子?。诗人不用“风顺”而用“风正”,是因为光“风顺”还不足以保证“一帆悬”,风虽顺,却很猛,那帆就鼓成弧形了。只有既是顺风,又是和风,帆才能“悬”,而“正”字兼包“顺”与“和”的内容。可见写景极为传神。②“海日生残夜,江春入旧年”两句历来是千古传诵的名句,你认为该如何理解呢? 【交流点拨】作者从炼意着眼,把“日”与“春”作为新生的美好事物的象征,并且用“生”字和“入”字使之拟人化,赋予它们以人的意志和情思。作者无意说理,却在描写景物、节令之中,蕴含着一种自然的道理:海日生于残夜,将驱尽黑暗;江上景物所表现的“春意”闯入旧年,将赶走严冬。不仅写景逼真,叙事确切,而且表现出具有普遍意义的生活真理,给人以乐观、积极、向上的艺术鼓舞力量。3、熟读成诵。 ①先将学生四人至六人分一个学习小组,有感情的朗读诗文,明确小组任务,有目的的分配合作交流的主题和任务,让学生再次带着问题朗读诗文,在文中找到答案。②交流后请每一小组派一名代表明确讨论的结果和答案。其他小组听取后可予以补充和更正,提出自己的看法。③讨论交流后教师加以明确和肯定。 ④给学生3-5分钟时间背诵已学过的两篇诗文,然后抽3-5名学生当堂背诵。

五、拓展延伸,积累诗歌。 思乡?是中国文学的主题之一,无数的乡愁陪伴着无数的诗人,同时无数的诗人创造了无数的乡愁诗。乡愁丰富了我们的情感世界,乡愁诗丰富了我们的文学世界。思乡实际上已经成了一个“结”,一个套在炎黄子孙身上的“结”。在你所积累的诗歌中,哪些诗句抒写了乡愁??

六、作业布置 1、背诵并默写古诗.2、在你所积累的诗歌中,哪些诗句抒写了乡愁??写在积累本上。

板书设计 次北固山下 首联:旅途奔波之意?????????????????借 颔联:恢弘阔大之景??? ?????????????景 颈联:乐观、积极、向上的精神力量?? ?抒 尾联:思乡之情????????????????情

课后反思

课 题 4古代诗歌四首(七年级上册) 主备人: 复备人:

教学目标 知识和能力目标1、有感情地反复朗读诗歌,背诵诗歌。 2.了解诗词有关知识,结合注释疏通诗句,初步把握诗文大意。理解诗歌所表达的思想感情。 过程与方法目标3.品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。 情感态度价值观目标4.培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学重点 品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。

教学难点 培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学方法 朗读法;联想、想象法;讨论、点拨法。

教学手段 多媒体课件

课时安排 3课时

教学设计 第三课时

课时目标 1.学习《钱塘湖春行》《天净沙.秋思》。2.了解诗词有关知识,结合注释疏通诗句,初步把握诗文大意。理解诗歌所表达的思想感情。

课时重点 品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。

课时难点 培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学流程 教师活动 学生活动 复备修改

一、情景导入、预习检测。 1、导入:我们跟随朱自清先生欣赏过江南春天的美景,伴着老舍先生感受过济南冬天特有的魅力。今天,我们将穿越时空,跟随白居易一起去领略1180年前的西湖特有的春景! 2、预习检测:①、请给下面加点的字注音。 (a)孤山寺北贾亭西(jiǎ) (b)谁家新燕啄春泥(zhuó) (c)浅草才能没马蹄(mò) (d)绿杨阴里白沙堤(dī)②、解释下面词语。 初平:远远望去,西湖水面仿佛刚和湖岸及湖岸上的景物齐平。 暖树:向阳的树。 没(mò):隐没。 行不足:游赏不够,即反复游赏。 ①学生大声齐读课题,老师板书。 ②检测学生预习情况,随机指名5位学生,说一说给出的生字词的读音。并上讲台写在黑板上,其他同学认读课文的生字词把读音标在书上的词语上面。③再齐读生字词再次识记生字词。 ④找两位同学读一读多媒体上出示的文体知识。其他同学听读,了解文体知识。

二、了解背景,理解作者。 1、作者简介 白居?易是唐代大诗人,字乐天,晚年又叫香山居士。有“诗魔”之称。有《白氏长庆集》传世,代表作有《卖炭翁》《长恨歌》《琵琶行》等。《天净沙秋思》作者马致远,是元代著名戏曲作家、散曲家。他与关汉卿、王实甫、_白朴被称为“杂剧四大家”。他的《天净沙秋思》被称为“秋思之祖”。2、背景链接 《钱塘湖春行》写于长庆三年春,白居易任杭州刺使的时候,到西湖游玩,骑马走在白沙堤上,远看风景迷人的西湖,被它特别的气质吸引了,在不知不觉中感受到了初春的美好。他心旷神怡,诗兴大发,写下了这首著名的七言律诗,抒发了自己对西湖春天的赞美和热爱之情。《天净沙秋思》是一首散曲中的小令。天净沙是曲牌名,秋思是散曲的题目。 马致远年轻时热衷功名,但由于元统治者实行民族高压政策,因而一直未能得志。他一生都几乎过着漂泊无定的生活,因而郁郁不志,困窘潦倒。于是在一次羁旅途中,写下了《天净沙秋思》。 ①找两位学生先介绍作者,看看学生了解的作者情况,②出示多媒体作者简介,学生齐读作者简介了解作者。 ③指名3位学生分三层朗读,了解作者的写作背景,更好的了解作者和诗歌《钱塘湖春行》的诗意。

三、朗读指导、交流点拨。 1、诗歌朗读①自由朗读诗歌,并采取各种形式把诗歌读通读顺,读准字音、节奏。 【交流点拨】孤山寺北\贾亭西,水面初平\云脚低。? 几处早莺\争暖树,谁家新燕\啄春泥。? 乱花渐欲\迷人眼,浅草才能\没马蹄。? 最爱湖东\行不足,绿杨阴里\白沙堤。?2、结合注释解读诗意。 【交流点拨】从孤山寺的北面到贾亭的西面,湖面春水刚与堤平,白云重重叠叠,同湖面上的波澜连成一片。 几处早出的黄莺争着飞向向阳的树木,谁家新来的燕子衔着春泥在筑巢。 繁多而缤纷的春花渐渐要迷住人的眼睛,浅浅的春草刚刚能够遮没马蹄。 我最喜爱西湖东边的美景,总是游览不够,尤其是绿色杨柳荫下的白沙堤。 3、朗读:①枯藤/老树/昏鸦,小桥/流水/人家,古道/西风/瘦马。 夕阳/西下,断肠人/在/天涯。②根据诗句用优美的语言描绘图画,体会思乡之情。 【交流点拨】深秋的黄昏,一个风尘仆仆的游子,骑着一匹瘦马,迎着一阵阵冷飕飕的西风,在古道上踽踽独行。他走过缠满枯藤的老树,看到即将归巢的暮鸦在树梢上盘旋;他走过横架在溪流的小桥,来到溪边的几户人家门前,这时太阳快要落山了,自己却还没有找到投宿的地方,迎接他的又将是一个漫漫的?长夜,不禁悲从中来,肝肠寸断。 ①第一遍学生自由朗读诗歌,自由把握诗歌的节奏和停顿。②第二遍听读诗歌,听听老师的范读的读音和停顿。③再次朗读课文,读出作者的感情。小组交流讨论读出什么语气语调。④交流后,请两组谈谈交流的结果,需要怎样读出感情,说说表达了作者怎样的情感。教师适时加以点拨。⑤学生再次朗读课文,了解写作背景的前提下,读出作者的情感。

四、整体感知、理解诗意。 整体感知:《钱塘湖春行》1、在理解诗意的基础上,有感情地朗读诗歌,并思考下列问题。①画中有诗,诗中有画,写景的诗歌尤其如此。请大家把这首诗还原成画面选择下面的句式,对你喜欢的句子进行赏读。 (a)“从……中我看到了……” (b)“从……中我听到了……” (c)“从……中我感受到……” 【交流点拨】从第一、二句中,我仿佛看到长衫飘飘的诗人骑马来到贾公亭旁,极目远眺。只见那西湖波澜动荡,与岸平齐。在那水天相接处,水波粼粼,云朵低垂,似乎要亲吻湖面了--它也爱早春的西湖。 我从“几处早莺争暖树”中,仿佛听到了黄莺清脆婉转的鸣叫声。2、诗人最喜爱的是湖东的白沙堤。那白沙堤的景色如何呢?诗人除点明是在“绿杨阴里”外,未作任何说明。让我们展开想象的翅膀,补写出白沙堤美丽的景色吧。 【交流点拨】有湖水,水中有鱼虾,有嬉戏的鸭子。 有花草。绿草如茵,像铺了层绿地毯;花儿闪闪,散在绿草丛中。 还有花树。杏花开了,散缀枝头;桃花也开了,红艳艳的,灿烂一片。 还有人。有骑马的诗人,一边捋着胡须,一边吟诗;好朋友也来了,他们席地而坐,饮酒赏景,谈诗论文,吟诗作画……好不快活。3、从哪些词语可以看出是写初春景象? 【交流点拨】如“初平”,春水初生;“争暖树”,“暖树”者,向阳之树也,春寒未退,故莺争集其上;“啄春泥”,燕初来也;“没马蹄”,草初生也──这些都是初春的景象。(早莺、新燕、乱花、浅草。)4、哪句诗说明诗人已陶醉在美好的湖光山色之?中了? 【交流点拨】“最爱湖东行不足”句说明诗人流连忘返,已完全陶醉在这美好的湖光山色中了。5、“几处”为什么不是“处处”,“谁家”为什么不是“家家”? 【交流点拨】说“几处”,可见不是“处处”;说“谁家”,可见不是“家家”。因为还是初春季节。 ①先将学生四人至六人分一个学习小组,有感情的朗读诗文,明确小组任务,有目的的分配合作交流的主题和任务,让学生再次带着问题朗读诗文,在文中找到答案。②交流后请每一小组派一名代表明确讨论的结果和答案。其他小组听取后可予以补充和更正,提出自己的看法。③讨论交流后教师加以明确和肯定。

五、再次感知,深层探究。 整体感知:《天净沙.秋思》1、本曲前三句列出了哪些景物?分别渲染了怎样的氛围? 【交流点拨】枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马。 前三句渲染了一种凄清孤寂的氛围。笼罩在苍茫暮色中的枯藤、老树、乌鸦,呈现出一派萧瑟凄凉的景象。 昏鸦归巢反衬出游子的漂泊无所归宿。小桥流水旁的人家虽然简陋清贫,却有亲人团聚的天伦之乐,透露出游子对宁静温馨的家园生活的向往,也反衬出有家归不得的悲苦。寒风飕飕,一匹瘦骨嶙峋的老马正在蜿蜒古道上艰难跋涉。这里虽然没有直接写人,但已不难想见马背上的游子疲惫、憔悴的神情。 三句十八个字,不用任何动词和关联语作联缀,只是分别并列三个名词性词组就和谐地构成一幅以“昏鸦”“人家”“瘦马”为重点的意境深远的画图,羁思旅愁借景物自然显现,使人联想无穷。2、“断肠人在天涯”这一句在文中有何作用? 【交流点拨】前三句是写景,末二句为抒情。“断肠人在天涯”是这首小令的主轴,贯穿着整首曲的情思:昏鸦还知道投树栖息,小桥流水旁的人家也有安身之地,而骑着瘦马的游子却只能在西风古道上奔波。“夕阳”如血,可以想见它照在老树昏鸦,小桥流水同古道瘦马上会各有各的色彩,但倍添迟暮苍凉之气氛是相同的。“天涯”二字的指出,与夕阳配合,正应了“日暮途穷”的成语,加重了悲凄衰残的色彩,说尽了千古羁旅人无限的愁闷。3、这首小令抒发了作者怎样的思想感情? 【交流点拨】这首小令寄情于物,通过对众多自然景物的描写,抒发了羁旅天涯的人的凄苦愁楚之情。 ①学生根据课堂内容自行回答检测问题,写在练习本上。然后合作交流明确答案。

六、作业布置 1、背诵并默写古诗文。2、展开想象,将《天净沙秋思》改写成一篇散文。 ①在练习本上自己检测默写情况,在旁边批注自己疏漏的地方。②学生展开想象在小练笔本上写一篇200字左右的散文。

板书设计 钱塘湖春行 白居易 孤山寺???????????????????水涨云舒 贾公亭???????????游????春???????????莺歌?燕舞白沙堤???????????踪????踪???????????花多草浅 游人如织 西??湖????????????早春图(最爱) 天净沙秋思 枯藤??老树??昏鸦 景???小桥??流水??人家??????悲怆愁苦 古道??西风??瘦马?????思乡之情 情?--夕阳??断肠人

课后反思

教学目标 知识和能力目标1、有感情地反复朗读诗歌,背诵诗歌。 2.了解诗词有关知识,结合注释疏通诗句,初步把握诗文大意。理解诗歌所表达的思想感情。 过程与方法目标3.品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。 情感态度价值观目标4.培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学重点 品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。

教学难点 培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学方法 朗读法;联想、想象法;讨论、点拨法。

教学手段 多媒体课件

课时安排 3课时

教学设计 第一课时

课时目标 学习《观沧海》。了解诗词有关知识,结合注释疏通诗句,初步把握诗文大意。理解诗歌所表达的思想感情。

课时重点 品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。

课时难点 培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学流程 教师活动 学生活动 复备修改

一、预习检测,导入新课。 1、导入新课:大家知道曹操吧?说起曹操,常常听到两种截然不同的评价,有人说他是英雄,有人说他是奸雄,今天我们阅读他的《观沧海》,也许你对这样一个历史人物会有更客观的认识。预习检测: 根据拼音写出恰当的词语(cāng)沧海?(jié)碣石?(sǒngzhì)竦峙? 水何(dàn)澹澹???(xiāo)(sè)萧瑟3、借助课下注释或工具书解释下列词语的意思。 澹澹:水波摇荡。?????? 竦峙:高高地挺立。竦,高。峙,挺立。??? 星汉:银河。萧瑟:树木被秋风吹动的声音。??至:极。?何:多么。若:好像。?临:登上。4、文体知识。 通常所说的古代诗歌包括古体诗、乐府诗、律诗、绝句、词、曲等。 唐代以前出现的较少格律限制的诗体叫古体诗。如本课的《观沧海》。而唐朝新出现的绝句、律诗叫近体诗。如本课的《次北固山下》和《钱塘湖春行》。 律诗,因格律要求严格而得名,有五言律诗、七言律诗两种;律诗的格律有规定,限制了对仗,八句可分为四联。 曲是一种与词相近的韵文形式,出现于南宋和金代,盛于元代,是受民间歌曲的影响而形成的,句法较词更为灵活,多用口语,用韵也更接近口语。如本课的《天净沙秋思》。 ①学生大声齐读课题,老师板书。 ②检测学生预习情况,随机指名5位学生,说一说给出的生字词的读音。并上讲台写在黑板上,其他同学认读课文的生字词把读音标在书上的词语上面。③再齐读生字词再次识记生字词。 ④找两位同学读一读多媒体上出示的文体知识。其他同学听读,了解文体知识。

二、了解背景,理解作者。 1、作者介绍曹操(155—220 ),字孟德,沛国谯县(现在安徽亳州)人。东汉末政治家、军事家、诗人。他的诗歌受乐府民歌的影响很深,但富有创造性,往往以旧调、旧题来表现新的内容,有的反映当时社会的动乱,有的抒写个人远大的抱负,气势雄伟,慷慨悲壮。代表作有诗歌《蒿里行》《观沧海》《龟虽寿》等。2、背景链接 《观沧海》是曹操的名篇,他这次登碣石山是在北征乌桓的途中。乌桓是当时东北方的大患,建安十一年(206年)?,乌桓攻破幽州,俘虏了汉民十余万户。同年,袁绍的儿子袁尚和袁熙又勾结辽西乌桓首领蹋顿,屡次骚扰边境,以致曹操不得不在建安十二年毅然北上征伐乌桓。在这年八月的一次大战中,曹操终于取得决定性的胜利。这次胜利巩固了曹操的后方,所以第二年他才能挥戈南下,以期实现统一?中国的宏愿。把前后的事件联系起来,我们可以看出,北征乌桓对曹操来说是一次多么重要的战争了。而《观沧海》正是北征乌桓途中经过碣石山时写的。大战之前,身为主帅的曹操,登上当年秦皇、汉武也曾登过的碣石,又当秋风萧瑟之际,他的心情一定会像沧海一样难以平静。他将自己这种昂扬奋发的精神融会到诗里,借着大海的形象表现出来,使这首诗具有一种雄浑苍劲的风格,因而成为一篇优秀的作品。 ①找两位学生先介绍作者,看看学生了解的作者情况,②出示多媒体作者简介,学生齐读作者简介了解作者。 ③指名3位学生分三层朗读,了解作者的写作背景,更好的了解作者和诗歌《观沧海》的诗意。

三、朗读指导、交流点拨。 1.自由朗读诗歌,采取各种形式把诗歌读通读顺,注意读准字音、节奏。 【交流点拨】东临\碣石,以观\沧海。 水何\澹澹,山岛\竦峙。 树木\丛生,百草\丰茂。 秋风\萧瑟,洪波\涌起。 日月\之行,若出\其中. 星汉\灿烂,若出\其里。 幸甚\至哉!歌以\咏志。 2.结合注释解读诗意。 【交流点拨】向东进发登上碣石山,得以观赏大海的奇景。 海水多么宽阔浩荡,海中山岛高耸陡立。 碣石山上树木丛生,各种草长得很繁茂。 秋风飒飒,海上涌起巨大的波涛。 日月的运行,好像是从这浩渺的海洋中出发的。 银河星光灿烂,好像是从这浩渺的海洋中产生出来的。 真是幸运极了,就用歌唱来畅抒心中的情怀吧。 ①第一遍学生自由朗读诗歌,自由把握诗歌的节奏和停顿。②第二遍听读诗歌,听听老师的范读的读音和停顿。③再次朗读课文,读出作者的感情。小组交流讨论读出什么语气语调。④交流后,请两组谈谈交流的结果,需要怎样读出感情,⑤说说表达了作者怎样的情感。教师适时加以点拨。⑥学生再次朗读课文,了解写作背景的前提下,读出作者的情感。

四、整体感知、理解诗意。 1、在理解诗意的基础上,有感情地朗读诗歌,并思考下列问题。①全诗是以哪个字展开来写的? 【交流点拨】全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,写登山所见。②这首诗写了几层意思?哪些诗句是写现实的?哪些诗句是想象的? 【交流点拨】第1层(1~2句):交代观海的地点。 第2层(3~8句):描写海水与山岛。(实景) 第3层(9~12句):表现大海吞吐日月星辰的气概。(想象) 最后两句是附文,是为和乐而加,与诗的内容无关。③哪些诗句最能体现作者博大的胸怀?诗人是怀着怎样的感情描绘大海形象的? 【交流点拨】a.“日月之行”四句写大海,全用虚写,却表现了大海有包容天地的气概,更显示了诗人的博大胸怀。b.大海的形象正是诗人形象的化身。诗人已经削平了北方群雄,现在又打垮了乌桓和袁绍残部,为即将挥师南下统一中原解除了后顾之忧。在踌躇满志的时候,?他借大海的形象抒发了建功立业的愿望,写出了千百年来脍炙人口的雄浑诗句。2、深层探究①如何理解“东临碣石,以观沧海”一句? 【交流点拨】“东临碣石,以观沧海”,开篇点题,交代了观察的方位以及观察的对象,这两句虽然没有直接写到人,但我们仿佛看到了曹操登山望海时的那种勃勃英姿。“观”字统领全篇,是诗的线索,以下由“观”字展开,写登山所见。②“日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里。”这四句是全诗的高潮,作者运用了什么样的表现手法?有这样的表达效果? 【交流点拨】作者运用夸张的手法创造出一个极其开阔的意境,给诗歌增添了积极的浪漫主义色彩。诗人联想日月星辰这些自然界伟大的景象,全离不开大海的怀抱。想象奇特,胸怀开阔,渗透着诗人自己的雄心壮志和昂扬奋发的精神,展现了诗人力挽狂澜、重建天下的雄心,塑造了自我豪气盖世的英雄形象。?③诗人在这首诗中把自己欲建功立业的雄心壮志表达得淋漓尽致,诗人借助什么手法表达自己的情感呢? 【交流点拨】虚实结合,借景抒情,描写沧海的壮丽景色,表现博大的胸怀,抒发统一天下的宏伟抱负。3、熟读成诵 ①先将学生四人至六人分一个学习小组,有感情的朗读诗文,明确小组任务,有目的的分配合作交流的主题和任务,让学生再次带着问题朗读诗文,在文中找到答案。②交流后请每一小组派一名代表明确讨论的结果和答案。其他小组听取后可予以补充和更正,提出自己的看法。③讨论交流后教师加以明确和肯定。 ④给学生3-5分钟时间背诵已学过的两篇诗文,然后抽3-5名学生当堂背诵。

五、巩固、检测,交流答案。 1.整首诗是由一个字来展开诗的线索、统领全篇的,请指出是哪个字? 2.“东临碣石,以观沧海。”此句主要交代什么? 句中有直接写到人吗? 3.诗中哪几句是写实景? 主要写了哪些景色? 显示了什么? 4.诗中哪几句是写虚景? 能说出这一景象吗? 这种景象是一种什么样的意境? 5.最后两句是附文,是为和乐而加,与诗的内容无关。 ①学生根据课堂内容自行回答检测问题,写在练习本上。然后合作交流明确答案。

六、作业布置 1、背诵并默写古诗文。2、请你搜集几句有关“胸襟”“抱负”“志趣”的诗句。

板书设计 水:澹澹?????山岛:竦峙(壮丽气势) 实景?--借景抒情 观沧海???树木:丛生???百草:丰茂(向荣姿态) 日月:运行-出其中??????(奇特想象) 虚景??????????????????????博大胸襟 星汉:灿烂-出其里??????????????(宏伟意境)

课后反思

课 题 4古诗四首(七年级上册) 主备人: 复备人:

教学目标 知识和能力目标1、有感情地反复朗读诗歌,背诵诗歌。 2.了解诗词有关知识,结合注释疏通诗句,初步把握诗文大意。理解诗歌所表达的思想感情。 过程与方法目标3.品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。 情感态度价值观目标4.培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学重点 品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。

教学难点 培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学方法 朗读法;联想、想象法;讨论、点拨法。

教学手段 多媒体课件

课时安排 3课时

教学设计 第二课时

课时目标 学习《次北固山下》。2、了解诗词有关知识,结合注释疏通诗句,初步把握诗文大意。理解诗歌所表达的思想感情。

课时重点 品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。

课时难点 培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学流程 教师活动 学生活动 复备修改

一、情景导入、预习检测。 1、导入:古时交通不发达,流落外乡或在外任职的人久不得归,自然会产生故园之思,因此乡愁成了诗歌中的一个重要主题。这首诗就是写乡愁的,且以“海日生残夜,江春入旧年”这一联而闻名于天下。 2、预习检测:借助课下注释或工具书解释下列加点词的意思。 次:住宿,此指停泊,途中暂时停宿。 客路:旅途。 风正:风顺。 悬:挂。 残夜:夜将尽而未尽的时候。 ①学生齐读老师出示的课题和引题的诗歌。“海日生残夜,江春入旧年”老师板书课题。 ②预习检测,学生课前准备工具书,结合课下注释解释老师出示的几个加点词语的意思。 ③找出5名学生,每位学生说出一个词语的意思。④明确词义后全体学生齐读词语,每个词两遍。

二、自主学习,了解背景。 1、作者简介 王湾,生卒年不详,洛阳(今属河南)人。唐代诗人。先天元年(712)中了进士,官洛阳尉。早有文名,往来吴、楚间,不得归家,故有此作。其诗流传不多。2、背景链接 《次北固山下》是王湾在先天年间或开元初年游历江南时所作,格调壮美,意境开阔,预示了盛唐诗歌健康发展的前景。据说,宰相张说曾亲自将这首诗题写于政事堂。 北固山,在今江苏省镇江市北,三面环江,为名胜之地。 ⑤找两位学生先介绍作者,看看学生了解的作者情况,2⑥出示多媒体作者简介,学生齐读作者简介了解作者。 ⑦指名3位学生分三层朗读,了解作者的写作背景,更好的了解作者和诗歌《次北固山下》的诗意。

三、朗读诗歌,自由感悟。 1、诗歌朗读①自由朗读诗歌,采取各种形式把诗歌读通读顺,注意读准字音、节奏。 【交流点拨】次/北固山下? 客路/青山外,行舟/绿水前。? 潮平/两岸/阔,风正/一帆悬。? 海日/生残夜,江春/入旧年。? 乡书/何处达?归雁/洛阳边。2、结合注释解读诗意。 【交流点拨】在青山之外旅行,在绿水之中行舟。 潮水涨满时,两岸之间水面显得更宽阔。顺风行船一帆高挂。 夜将尽未尽的时候,一轮红日从海上升起。当旧年尚未逝去,江上已呈露春意。 思念故乡的家书要传到哪里呢?希望北归的大雁捎一封家信到洛阳。 ①第一遍学生自由朗读诗歌,自由把握诗歌的节奏和停顿。②第二遍听读诗歌,听听老师的范读的读音和停顿。③再次朗读课文,读出作者的感情。小组交流讨论读出什么语气语调。④交流后,请两组谈谈交流的结果,需要怎样读出感情,说说表达了作者怎样的情感。教师适时加以点拨。⑤学生再次朗读课文,了解写作背景的前提下,读出作者的情感。

四、整体感知、深层探究。 1、整体感知 在理解诗意的基础上,有感情地朗读诗歌,并思考下列问题。①诗的四联各写了什么内容?四联之间有怎样的关系? 【交流点拨】首联:点题。“青山”指北固山。诗人在船上,想象船到镇江后,还要乘驿车到别处,暗含旅途奔波之意。 颔联:写船上所见景色。“平”“阔”“正”“悬”四字用得好:“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆才有悬空的态势。“潮平”句,又是为颈联中“江春”句作铺垫。 颈联:既写景又点明了时令。“残夜”指夜将尽而未尽之际。残夜而东方海日已升,旧年而江上已是春天──时间过得这么快,怎能不令人感慨! 尾联:诗人离家日久,日复一日,年复一年,新年来到,正是家人团聚之时,而自己旅食他乡,久不得归,见到此景,情何以堪?由此他自然想到要借大雁来给他传递家书了。全诗陈陈相因,浑然一体。②哪些诗句直接表达了思乡之情? 【交流点拨】尾联“乡书何处达?归雁洛阳边”直接表达思乡之情。全诗笼罩着一层淡淡的乡思愁绪。2、深层探究①探究想象“潮平两岸阔,风正一帆悬”是怎样的情景。 【交流点拨】“阔”是“潮平”的结果。春潮涌涨,江水浩渺,放眼望去,江面似乎与岸平了。船上的人视野也因之开阔。此句写得恢弘阔大。“风正一帆悬”愈见精彩。“悬”是端端直直高挂着的样子?。诗人不用“风顺”而用“风正”,是因为光“风顺”还不足以保证“一帆悬”,风虽顺,却很猛,那帆就鼓成弧形了。只有既是顺风,又是和风,帆才能“悬”,而“正”字兼包“顺”与“和”的内容。可见写景极为传神。②“海日生残夜,江春入旧年”两句历来是千古传诵的名句,你认为该如何理解呢? 【交流点拨】作者从炼意着眼,把“日”与“春”作为新生的美好事物的象征,并且用“生”字和“入”字使之拟人化,赋予它们以人的意志和情思。作者无意说理,却在描写景物、节令之中,蕴含着一种自然的道理:海日生于残夜,将驱尽黑暗;江上景物所表现的“春意”闯入旧年,将赶走严冬。不仅写景逼真,叙事确切,而且表现出具有普遍意义的生活真理,给人以乐观、积极、向上的艺术鼓舞力量。3、熟读成诵。 ①先将学生四人至六人分一个学习小组,有感情的朗读诗文,明确小组任务,有目的的分配合作交流的主题和任务,让学生再次带着问题朗读诗文,在文中找到答案。②交流后请每一小组派一名代表明确讨论的结果和答案。其他小组听取后可予以补充和更正,提出自己的看法。③讨论交流后教师加以明确和肯定。 ④给学生3-5分钟时间背诵已学过的两篇诗文,然后抽3-5名学生当堂背诵。

五、拓展延伸,积累诗歌。 思乡?是中国文学的主题之一,无数的乡愁陪伴着无数的诗人,同时无数的诗人创造了无数的乡愁诗。乡愁丰富了我们的情感世界,乡愁诗丰富了我们的文学世界。思乡实际上已经成了一个“结”,一个套在炎黄子孙身上的“结”。在你所积累的诗歌中,哪些诗句抒写了乡愁??

六、作业布置 1、背诵并默写古诗.2、在你所积累的诗歌中,哪些诗句抒写了乡愁??写在积累本上。

板书设计 次北固山下 首联:旅途奔波之意?????????????????借 颔联:恢弘阔大之景??? ?????????????景 颈联:乐观、积极、向上的精神力量?? ?抒 尾联:思乡之情????????????????情

课后反思

课 题 4古代诗歌四首(七年级上册) 主备人: 复备人:

教学目标 知识和能力目标1、有感情地反复朗读诗歌,背诵诗歌。 2.了解诗词有关知识,结合注释疏通诗句,初步把握诗文大意。理解诗歌所表达的思想感情。 过程与方法目标3.品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。 情感态度价值观目标4.培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学重点 品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。

教学难点 培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学方法 朗读法;联想、想象法;讨论、点拨法。

教学手段 多媒体课件

课时安排 3课时

教学设计 第三课时

课时目标 1.学习《钱塘湖春行》《天净沙.秋思》。2.了解诗词有关知识,结合注释疏通诗句,初步把握诗文大意。理解诗歌所表达的思想感情。

课时重点 品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。

课时难点 培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学流程 教师活动 学生活动 复备修改

一、情景导入、预习检测。 1、导入:我们跟随朱自清先生欣赏过江南春天的美景,伴着老舍先生感受过济南冬天特有的魅力。今天,我们将穿越时空,跟随白居易一起去领略1180年前的西湖特有的春景! 2、预习检测:①、请给下面加点的字注音。 (a)孤山寺北贾亭西(jiǎ) (b)谁家新燕啄春泥(zhuó) (c)浅草才能没马蹄(mò) (d)绿杨阴里白沙堤(dī)②、解释下面词语。 初平:远远望去,西湖水面仿佛刚和湖岸及湖岸上的景物齐平。 暖树:向阳的树。 没(mò):隐没。 行不足:游赏不够,即反复游赏。 ①学生大声齐读课题,老师板书。 ②检测学生预习情况,随机指名5位学生,说一说给出的生字词的读音。并上讲台写在黑板上,其他同学认读课文的生字词把读音标在书上的词语上面。③再齐读生字词再次识记生字词。 ④找两位同学读一读多媒体上出示的文体知识。其他同学听读,了解文体知识。

二、了解背景,理解作者。 1、作者简介 白居?易是唐代大诗人,字乐天,晚年又叫香山居士。有“诗魔”之称。有《白氏长庆集》传世,代表作有《卖炭翁》《长恨歌》《琵琶行》等。《天净沙秋思》作者马致远,是元代著名戏曲作家、散曲家。他与关汉卿、王实甫、_白朴被称为“杂剧四大家”。他的《天净沙秋思》被称为“秋思之祖”。2、背景链接 《钱塘湖春行》写于长庆三年春,白居易任杭州刺使的时候,到西湖游玩,骑马走在白沙堤上,远看风景迷人的西湖,被它特别的气质吸引了,在不知不觉中感受到了初春的美好。他心旷神怡,诗兴大发,写下了这首著名的七言律诗,抒发了自己对西湖春天的赞美和热爱之情。《天净沙秋思》是一首散曲中的小令。天净沙是曲牌名,秋思是散曲的题目。 马致远年轻时热衷功名,但由于元统治者实行民族高压政策,因而一直未能得志。他一生都几乎过着漂泊无定的生活,因而郁郁不志,困窘潦倒。于是在一次羁旅途中,写下了《天净沙秋思》。 ①找两位学生先介绍作者,看看学生了解的作者情况,②出示多媒体作者简介,学生齐读作者简介了解作者。 ③指名3位学生分三层朗读,了解作者的写作背景,更好的了解作者和诗歌《钱塘湖春行》的诗意。

三、朗读指导、交流点拨。 1、诗歌朗读①自由朗读诗歌,并采取各种形式把诗歌读通读顺,读准字音、节奏。 【交流点拨】孤山寺北\贾亭西,水面初平\云脚低。? 几处早莺\争暖树,谁家新燕\啄春泥。? 乱花渐欲\迷人眼,浅草才能\没马蹄。? 最爱湖东\行不足,绿杨阴里\白沙堤。?2、结合注释解读诗意。 【交流点拨】从孤山寺的北面到贾亭的西面,湖面春水刚与堤平,白云重重叠叠,同湖面上的波澜连成一片。 几处早出的黄莺争着飞向向阳的树木,谁家新来的燕子衔着春泥在筑巢。 繁多而缤纷的春花渐渐要迷住人的眼睛,浅浅的春草刚刚能够遮没马蹄。 我最喜爱西湖东边的美景,总是游览不够,尤其是绿色杨柳荫下的白沙堤。 3、朗读:①枯藤/老树/昏鸦,小桥/流水/人家,古道/西风/瘦马。 夕阳/西下,断肠人/在/天涯。②根据诗句用优美的语言描绘图画,体会思乡之情。 【交流点拨】深秋的黄昏,一个风尘仆仆的游子,骑着一匹瘦马,迎着一阵阵冷飕飕的西风,在古道上踽踽独行。他走过缠满枯藤的老树,看到即将归巢的暮鸦在树梢上盘旋;他走过横架在溪流的小桥,来到溪边的几户人家门前,这时太阳快要落山了,自己却还没有找到投宿的地方,迎接他的又将是一个漫漫的?长夜,不禁悲从中来,肝肠寸断。 ①第一遍学生自由朗读诗歌,自由把握诗歌的节奏和停顿。②第二遍听读诗歌,听听老师的范读的读音和停顿。③再次朗读课文,读出作者的感情。小组交流讨论读出什么语气语调。④交流后,请两组谈谈交流的结果,需要怎样读出感情,说说表达了作者怎样的情感。教师适时加以点拨。⑤学生再次朗读课文,了解写作背景的前提下,读出作者的情感。

四、整体感知、理解诗意。 整体感知:《钱塘湖春行》1、在理解诗意的基础上,有感情地朗读诗歌,并思考下列问题。①画中有诗,诗中有画,写景的诗歌尤其如此。请大家把这首诗还原成画面选择下面的句式,对你喜欢的句子进行赏读。 (a)“从……中我看到了……” (b)“从……中我听到了……” (c)“从……中我感受到……” 【交流点拨】从第一、二句中,我仿佛看到长衫飘飘的诗人骑马来到贾公亭旁,极目远眺。只见那西湖波澜动荡,与岸平齐。在那水天相接处,水波粼粼,云朵低垂,似乎要亲吻湖面了--它也爱早春的西湖。 我从“几处早莺争暖树”中,仿佛听到了黄莺清脆婉转的鸣叫声。2、诗人最喜爱的是湖东的白沙堤。那白沙堤的景色如何呢?诗人除点明是在“绿杨阴里”外,未作任何说明。让我们展开想象的翅膀,补写出白沙堤美丽的景色吧。 【交流点拨】有湖水,水中有鱼虾,有嬉戏的鸭子。 有花草。绿草如茵,像铺了层绿地毯;花儿闪闪,散在绿草丛中。 还有花树。杏花开了,散缀枝头;桃花也开了,红艳艳的,灿烂一片。 还有人。有骑马的诗人,一边捋着胡须,一边吟诗;好朋友也来了,他们席地而坐,饮酒赏景,谈诗论文,吟诗作画……好不快活。3、从哪些词语可以看出是写初春景象? 【交流点拨】如“初平”,春水初生;“争暖树”,“暖树”者,向阳之树也,春寒未退,故莺争集其上;“啄春泥”,燕初来也;“没马蹄”,草初生也──这些都是初春的景象。(早莺、新燕、乱花、浅草。)4、哪句诗说明诗人已陶醉在美好的湖光山色之?中了? 【交流点拨】“最爱湖东行不足”句说明诗人流连忘返,已完全陶醉在这美好的湖光山色中了。5、“几处”为什么不是“处处”,“谁家”为什么不是“家家”? 【交流点拨】说“几处”,可见不是“处处”;说“谁家”,可见不是“家家”。因为还是初春季节。 ①先将学生四人至六人分一个学习小组,有感情的朗读诗文,明确小组任务,有目的的分配合作交流的主题和任务,让学生再次带着问题朗读诗文,在文中找到答案。②交流后请每一小组派一名代表明确讨论的结果和答案。其他小组听取后可予以补充和更正,提出自己的看法。③讨论交流后教师加以明确和肯定。

五、再次感知,深层探究。 整体感知:《天净沙.秋思》1、本曲前三句列出了哪些景物?分别渲染了怎样的氛围? 【交流点拨】枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马。 前三句渲染了一种凄清孤寂的氛围。笼罩在苍茫暮色中的枯藤、老树、乌鸦,呈现出一派萧瑟凄凉的景象。 昏鸦归巢反衬出游子的漂泊无所归宿。小桥流水旁的人家虽然简陋清贫,却有亲人团聚的天伦之乐,透露出游子对宁静温馨的家园生活的向往,也反衬出有家归不得的悲苦。寒风飕飕,一匹瘦骨嶙峋的老马正在蜿蜒古道上艰难跋涉。这里虽然没有直接写人,但已不难想见马背上的游子疲惫、憔悴的神情。 三句十八个字,不用任何动词和关联语作联缀,只是分别并列三个名词性词组就和谐地构成一幅以“昏鸦”“人家”“瘦马”为重点的意境深远的画图,羁思旅愁借景物自然显现,使人联想无穷。2、“断肠人在天涯”这一句在文中有何作用? 【交流点拨】前三句是写景,末二句为抒情。“断肠人在天涯”是这首小令的主轴,贯穿着整首曲的情思:昏鸦还知道投树栖息,小桥流水旁的人家也有安身之地,而骑着瘦马的游子却只能在西风古道上奔波。“夕阳”如血,可以想见它照在老树昏鸦,小桥流水同古道瘦马上会各有各的色彩,但倍添迟暮苍凉之气氛是相同的。“天涯”二字的指出,与夕阳配合,正应了“日暮途穷”的成语,加重了悲凄衰残的色彩,说尽了千古羁旅人无限的愁闷。3、这首小令抒发了作者怎样的思想感情? 【交流点拨】这首小令寄情于物,通过对众多自然景物的描写,抒发了羁旅天涯的人的凄苦愁楚之情。 ①学生根据课堂内容自行回答检测问题,写在练习本上。然后合作交流明确答案。

六、作业布置 1、背诵并默写古诗文。2、展开想象,将《天净沙秋思》改写成一篇散文。 ①在练习本上自己检测默写情况,在旁边批注自己疏漏的地方。②学生展开想象在小练笔本上写一篇200字左右的散文。

板书设计 钱塘湖春行 白居易 孤山寺???????????????????水涨云舒 贾公亭???????????游????春???????????莺歌?燕舞白沙堤???????????踪????踪???????????花多草浅 游人如织 西??湖????????????早春图(最爱) 天净沙秋思 枯藤??老树??昏鸦 景???小桥??流水??人家??????悲怆愁苦 古道??西风??瘦马?????思乡之情 情?--夕阳??断肠人

课后反思

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首