河南省巩义市二高第2019-2020学年高一10月月考历史试题

文档属性

| 名称 | 河南省巩义市二高第2019-2020学年高一10月月考历史试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-10-23 15:15:24 | ||

图片预览

文档简介

高一10月月考历史试卷

考试时间:100分钟;命题人:

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、单选题(共30小题,每题2分,共60分)

1.如果你到故宫参观,你可以在“军机处”景点的文字说明上发现这样的文字“军机处一日日程……接折(阅读奏折)一见面(请皇帝旨)—述旨(拟皇帝旨意)一过朱(皇帝过目确定)一交发(下发旨意)……”。这说明了军机处的主要职能是

A.纵论军务,谋划战事 B.辅佐皇帝,参与决策

C.陪读陪写,赋诗作画 D.跪受笔录,上传下达

2.明朝规定“以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。”这一规定体现的主要目的是

A.提高办事效率 B.精简政府机构

C.让“群臣”监督皇帝 D.强化君主专制

3.宋太祖采取加强中央集权的措施中,能从根本上消除地方割据势力物质基础的是

A.设转运使管理地方财赋 B.削夺朝中大将兵权

C.派文臣管理地方政事 D.实行统兵与调兵权的分离

4.“胡惟庸绝不是朱元璋的真正目标,朱元璋要毁灭的是胡惟庸背后的那个庞然大物。”“那个庞然大物”是指 ( )

A.内阁制度 B.宰相制度 C.宦官集团 D.胡惟庸集团

5.一位历史学家评价某制度是“皇权下的民主”、“现代分权制度的雏形”、“具有集体领导的性质”。下列选项中最适合这一制度评说的是

A.秦朝三公九卿制

B.唐朝三省六部制

C.宋朝二府三司制

D.明朝殿阁大学士

6.唐朝和元朝在中央机构中负责全国行政事务的官僚机构分别是

A.尚书省和门下省 B.中书省和行中书省

C.门下省和枢密院 D.尚书省和中书省

7.假如有一名秦朝的政府高官,他每天工作非常繁忙,除了将大臣们的奏章归纳整理外,还得对一些违法乱纪的官员进行暗访、调查。那么这个政府高官应是

A.丞相

B.御史大夫

C.太尉

D.郡守

8.下列史实符合西周确立的宗法制继承原则的是 ( )

A.唐太宗通过玄武门之变继位 B.宋太宗继承兄长宋太祖之位

C.明太祖因太子亡指定嫡长孙继位 D.清康熙帝死后皇四子继位

9.现在的山东有“齐鲁大地”之称,湖北被称为“荆楚大地”,江浙则被称为“吴越之地”。这些名称的历史渊源最早可上溯到

A.商朝的内外服制 B. 西周的分封制

C.秦朝的郡县制 D.汉初的郡国并行制

10.武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品阶官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政。宰相数量大增,且更替频繁。这一做法的目的是

A.扩大中书、门下二省的职权

B.为官员提供迅速晋升的机会

C.便于实现对朝政的全面控制

D.强化宰相参政议政职能

11.汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购皮币用来置放礼物,而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法

A.加强了货币管理

B.确立了思想上的统一

C.削弱了诸侯实力

D.实现了对地方的控制

12.据学者考订,商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出

A.禅让制度的长期影响

B.王位继承方式的变化

C.君主寿命的时代差异

D.血缘纽带关系的弱化

13.有学者指出,战国时期,各国的政治变革围绕“国君通过对官员的任免和监督以加强权力的统一和集中”“以郡县制代替分封制来加强中央集权”“国君掌握兵权和军权以保障国君的权力和地位”等方面进行。这说明战国时期的政治变革

A.使君主专制集权制度在全国建立起来

B.以官僚政治取代了贵族政治体制

C.为建立专制集权体制进行了多方准备

D.导致贵族分封体制开始走向崩溃

14.10.美国学者G罗兹曼认为:“科举曾充当过传统中国的社会和政治动力的枢组。这种考试是为维持儒家的国家正统的运作需要而设计的,是授子特权和打通向上层社会流动的手段,构成了社会理想的中国模式。”这是因为科举制的实施

A.提升了政府官员的文化素质

B.体现了公正唯贤的选才标准

C.有利于强化专制和集权政治

D.促进了教育文化事业的发展

15.宋初,地方监司、通判等兼职监察官“多不守职,至有岁终不按一人,终任而不劾一吏者,上下相蒙,孰视不问”。对此,宋太祖做出规定,凡“临事简慢,所莅无状者为下;恪居官次,职务粗治者为中;治状尤异,大有殊绩者为上”,朝廷以此“厉行赏罚”。此规定

A.防止了地方官员滥用职权

B.强化了部门之间的相互监督

C.遏制了地方官员贪污腐化

D.加强了对地方监察官的考核

16.元代河南行省统辖黄河以南和长江以北的地区,五岭地区被纵向切开,以江西、广东合为江西行省,湘、鄂、桂并入广行省,秦岭以南的汉中地区被划归陕西行省,使四川盆地的北向门户洞开,无险可守。这样的行省区划使得

A.地方称雄更便捷

B.北方完全控了南方

C.中央集权的加强

D.各地文化交流更频繁

17.商朝的历史被认为是"信史",而夏朝的历史尚不具有“信史”地位,主要是因为( )

A.夏朝城他的规模比较小 B.夏朝的铜器冶铸水平比较低

C.没有确认的夏朝文字 D.不能确定夏朝都城的确切位置

18.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“中国人的姓总是位于个人的名字之前,而不像西方那样,位于个人的名字之后。”中国人强调姓所反映的实质是

A.男尊女卑思想严重

B.家族宗法观念浓厚

C.个人观念淡漠

D.专制王权强大

19.商代“服国”所管辖的土地和人民并非商王赐予,商王朝无法形成“礼乐征伐自天子出”的政治格局。西周初期通过分封直接对诸侯“受民”“受疆土”,周天子由夏、商时的“诸侯之长”变成名副其实的“诸侯之君”。可见,西周初期的分封制

A.推动了血缘宗法制的发展

B.利于形成天子至上的政治认同

C.成为开拓疆土的主要手段

D.形成天子权力的高度集中

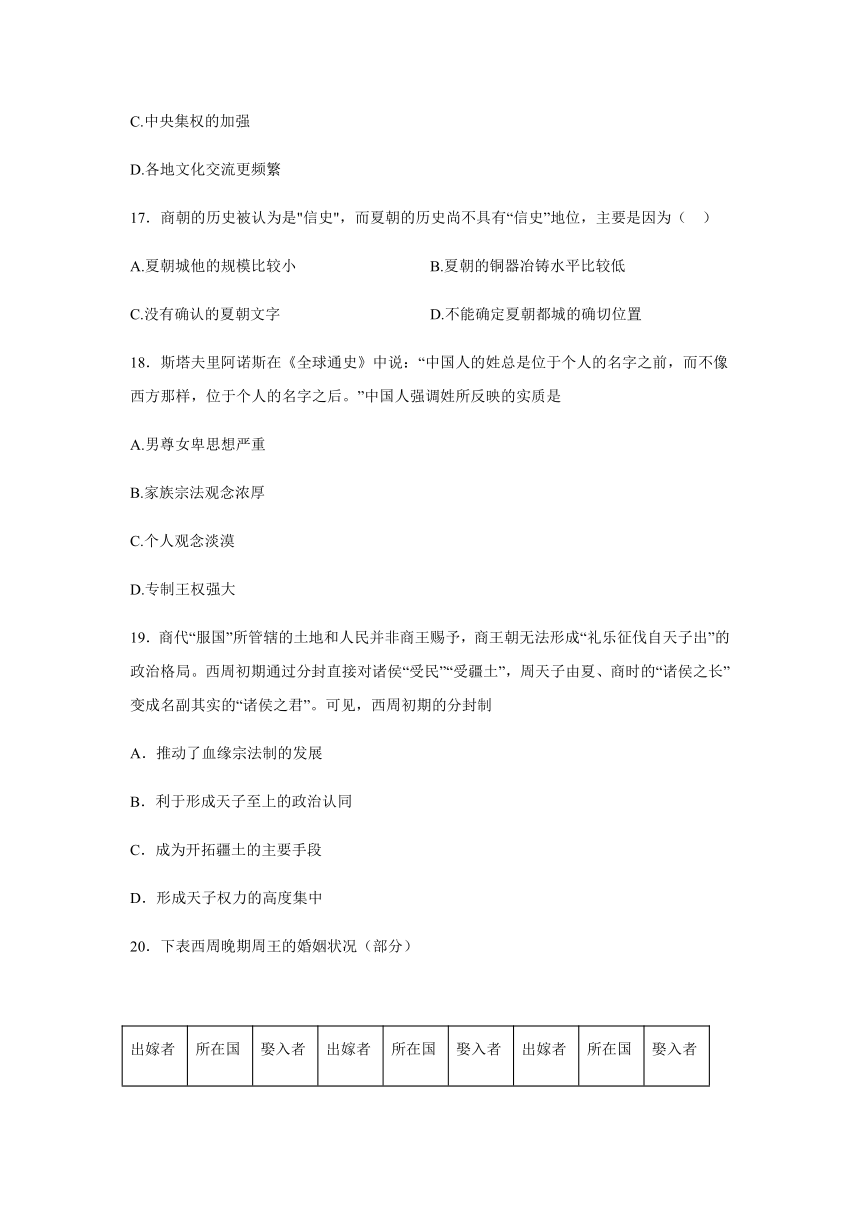

20.下表西周晚期周王的婚姻状况(部分)

出嫁者 所在国 娶入者 出嫁者 所在国 娶入者 出嫁者 所在国 娶入者

申姜 申国 周厉王 齐姜 齐国 周宣王 苏改 苏国 周幽王

姜氏 齐国 陈妫 陈国 ?孟姜 ?国

番改 番国 丰妊单 丰国 褒姒 褒国

据表可知,西周晚期

A.一夫多妻制开始盛行

B.周王室通过政治联姻维系统治

C.周文化传播范围扩大

D.周天子天下共主地位得到加强

21.夏朝时期,天下万国,夏王为“诸侯之长(盟主)”,到了周朝,“天下一家”,周天子“作民父母,以为天下王”。这一变化反映了

A.各部族文化融合的加强

B.中央集权统治的加强

C.政治制度的宗法伦理化

D.君主专制的不断强化

22.宗法制是西周政治制度的重要组成部分。请你判断,在西周的封国——燕国的宗法体系中,处于大宗地位的是

A.周王

B.燕国国君

C.卿大夫

D.士

23.皇位的嫡长子继承制度在中国古代是一种成熟的继承制度,但各种权贵势力如干政的宦官、外戚后妃集团常常出于各自的利益,干扰嫡长制的实行,出现了许多白痴皇帝或幼帝,造成了朝政混乱。这反映了

A.君主权力受到挑战 B.皇权至上带来的后果

C.中央集权遭到削弱 D.嫡长制影响社会稳定

24.唐朝李氏属于关陇士族集团,武则天统治期间,修订《姓氏录》,禁止陇西李氏、太原王氏,荥阳郑氏、范阳卢氏,清河崔氏、博陵崔氏、赵郡李氏等豪族通婚。这些措施

A.增强了中央对地方的控制

B.清除了政治上的异己势力

C.维护了关陇军事集团的利益

D.促使了社会阶层的固化

25.从“天下为公”到“家天下”的变化,我们认为是历史的进步,主要是因为

A.开创了新的时代 B.华夏族开始形成 C.生产力发展的结果 D.宗族关系出观

26.以下有关三省六部制的表述,正确的是

A.有叛将而无叛吏

B.有官无吏,人员精干

C.中书取旨,门下封驳,尚书奉而行之

D.置使以总国计……通管盐铁、度支、户部,号曰计省

27.在宋朝,明令禁止应试举子对主考官自称"门生”,或称主考官为“恩师”、“师门”,并又创制“糊名”和“誊录“之制。这此做法从本质上反映了宋朝科举制

A.能够杜绝科举考试中的徇私舞弊行为

B.促使我国古代的选官制度发展到顶峰

C.适应了专制主义中央集权发展的需要

D.为明清之际的八股取士制度埋下隐患

28.秦统一后,全国“文字异形”,秦始皇指定官员进行整理,“罢其不与秦文合者”,统一了文字。下列对此举措评价合理的是:

①有利于加强中央集权

②有利于巩固国家统一

③有利于实现文化专制

④有利于推动文化传播

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

29.秦始皇陵及兵马俑被誉为“世界第八大奇迹”,秦朝能够倾尽国家之力完成这一浩大工程的制度保证是

A.分封制的发展 B.军事实力的强大

C.小农经济的发展 D.中央集权制的建立

30.嘉庆四年正月初八谕:“各部院衙门文武大臣,各直省督抚藩臬,凡有奏事之责者,及军营带兵大臣等嗣后陈奏事件,俱应直达朕前,不许另有副封关会军机处。各部院文武大臣:亦不得将所奏之事,预先告知军机大臣。”由此,嘉庆帝发布上谕的主要目的是

A.剥夺军机处的军务处置权

B.“敲打”军机处以限制其权力

C.明确皇权地位的至高无上

D.完善专制主义中央集权制度

二、材料分析题(31题14分32题12分33题14分共40分)

31.下面是中国古代不同时期的四幅地图(部分)。

请回答:

(1)根据以上地图并所学知识概括我国历代地方行政管理体制的演变。(8分)

(2)并据此分析我国古代地方行政体制变化的趋势。(6分)

32.请你阅读下面三段材料:

.阅读材料,完成下列要求。

材料 有不少学者指出“封建专制”这一词的荒谬。刘北成指出:“在马、恩那里,封建主义和专制主义,这是两个不相兼容的概念,凡是典型的、纯粹的封建主义,必然是‘等级的所有制’,其统治权是分裂和分散的,那就不可能有专制主义。”何怀宏也指出,“封建专制 ”从其本义来说,其实是自相矛盾的;“封建”就意味着分封,意味着权力分散,因而,如果是“封建”就不可能是中央集权,不可能是君主一人“专制”。

结合中国古代史的有关知识,评论材料中两位学者关于“封建专制“一词的观点。(要求围绕材料中的观点展开评论,概念清晰,观点明确,史论结合。)(12分)

33.阅读材料,完成下列要求。

阅读下列材料:

材料一:汉武帝时,董仲舒建议,“臣愚以为使者诸侯,郡守、二千石各择其吏民之贤者,岁贡各二人。”其中要求地方郡国每年推举二人。

材料二:今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手,操人主之威福,夺天朝之权势。或以货贿自通,或以计协登进。……是以上品无寒门,下品无势族。慢主惘时,实为乱源。

材料三:此种制度较广泛地向地方各阶层的地主们打开了入仕的途径。因而各地地主特别是过去的寒门,商人地主等……也取得了高官厚禄,参与政权。

请回答:

(1)材料一反映的是历史上选拔人才的什么制度?在此之前的奴隶社会采用的选官制度是什么?(2分)

(2)材料二描述的又是哪种选官制度?它主要盛行于哪一历史时期?(2分)

(3)材料三反映的是什么制度?它产生于什么时期?它的积极影响是什么。(10分)

参考答案

1.D2.D3.A4.B5.B6.D7.B8.C9.B10.C11.C12.B13.C14.B15.D16.C

17.C18.B19.B20.B21.C22.B23.B24.A25.C26.C27.C28.C29.D30.C

31.(1)演变:西周实行分封制;秦朝在全国推行郡县制;西汉实行郡国并行制;元朝实行行省制。

(2)趋势:地方行政管理体制不断完善,中央集权不断加强。

32.1.我同意“封建”与“专制”是两个不相兼容的概念的观点。

1.“封建”的本义是分封,即统治权的分散,“专制”的本意是权力高度集中,一人独断。

2.周朝实行分封制,封邦建国,周天子分封的诸侯王职位世袭,在自己的领地内完全独立自主。贵族享有的世袭特权,周天子不能随意取消。这也是数百年后周朝统治瓦解的重要原因。

3.秦至清,皇帝一人大权独揽,地方权力集中于中央,中央权力集中于皇帝。皇帝(或中央)任命的职业官僚取代了以前的世袭官僚,中央牢牢控制各部门和地方。为维系专制统治,中央不断分散和削弱地方权力,使地方越来越缺乏自主性。中央与地方的关系,完全不同于周朝时周天子与地方诸侯的关系。

33.(1)察举制,世官制

(2)九品中正制,魏晋南北朝时期

(3)制度:科举制,隋(隋唐)

影响:①有利于破除世家大族垄断官场的情形,保证政府行政人员的来源,扩大统治基础。②提高官员的素质和政府的行政效率。③促进社会重学风气的形成,有助于提高社会的文化水平④一定程度上体现了公平公正.

考试时间:100分钟;命题人:

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、单选题(共30小题,每题2分,共60分)

1.如果你到故宫参观,你可以在“军机处”景点的文字说明上发现这样的文字“军机处一日日程……接折(阅读奏折)一见面(请皇帝旨)—述旨(拟皇帝旨意)一过朱(皇帝过目确定)一交发(下发旨意)……”。这说明了军机处的主要职能是

A.纵论军务,谋划战事 B.辅佐皇帝,参与决策

C.陪读陪写,赋诗作画 D.跪受笔录,上传下达

2.明朝规定“以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。”这一规定体现的主要目的是

A.提高办事效率 B.精简政府机构

C.让“群臣”监督皇帝 D.强化君主专制

3.宋太祖采取加强中央集权的措施中,能从根本上消除地方割据势力物质基础的是

A.设转运使管理地方财赋 B.削夺朝中大将兵权

C.派文臣管理地方政事 D.实行统兵与调兵权的分离

4.“胡惟庸绝不是朱元璋的真正目标,朱元璋要毁灭的是胡惟庸背后的那个庞然大物。”“那个庞然大物”是指 ( )

A.内阁制度 B.宰相制度 C.宦官集团 D.胡惟庸集团

5.一位历史学家评价某制度是“皇权下的民主”、“现代分权制度的雏形”、“具有集体领导的性质”。下列选项中最适合这一制度评说的是

A.秦朝三公九卿制

B.唐朝三省六部制

C.宋朝二府三司制

D.明朝殿阁大学士

6.唐朝和元朝在中央机构中负责全国行政事务的官僚机构分别是

A.尚书省和门下省 B.中书省和行中书省

C.门下省和枢密院 D.尚书省和中书省

7.假如有一名秦朝的政府高官,他每天工作非常繁忙,除了将大臣们的奏章归纳整理外,还得对一些违法乱纪的官员进行暗访、调查。那么这个政府高官应是

A.丞相

B.御史大夫

C.太尉

D.郡守

8.下列史实符合西周确立的宗法制继承原则的是 ( )

A.唐太宗通过玄武门之变继位 B.宋太宗继承兄长宋太祖之位

C.明太祖因太子亡指定嫡长孙继位 D.清康熙帝死后皇四子继位

9.现在的山东有“齐鲁大地”之称,湖北被称为“荆楚大地”,江浙则被称为“吴越之地”。这些名称的历史渊源最早可上溯到

A.商朝的内外服制 B. 西周的分封制

C.秦朝的郡县制 D.汉初的郡国并行制

10.武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品阶官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政。宰相数量大增,且更替频繁。这一做法的目的是

A.扩大中书、门下二省的职权

B.为官员提供迅速晋升的机会

C.便于实现对朝政的全面控制

D.强化宰相参政议政职能

11.汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购皮币用来置放礼物,而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法

A.加强了货币管理

B.确立了思想上的统一

C.削弱了诸侯实力

D.实现了对地方的控制

12.据学者考订,商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出

A.禅让制度的长期影响

B.王位继承方式的变化

C.君主寿命的时代差异

D.血缘纽带关系的弱化

13.有学者指出,战国时期,各国的政治变革围绕“国君通过对官员的任免和监督以加强权力的统一和集中”“以郡县制代替分封制来加强中央集权”“国君掌握兵权和军权以保障国君的权力和地位”等方面进行。这说明战国时期的政治变革

A.使君主专制集权制度在全国建立起来

B.以官僚政治取代了贵族政治体制

C.为建立专制集权体制进行了多方准备

D.导致贵族分封体制开始走向崩溃

14.10.美国学者G罗兹曼认为:“科举曾充当过传统中国的社会和政治动力的枢组。这种考试是为维持儒家的国家正统的运作需要而设计的,是授子特权和打通向上层社会流动的手段,构成了社会理想的中国模式。”这是因为科举制的实施

A.提升了政府官员的文化素质

B.体现了公正唯贤的选才标准

C.有利于强化专制和集权政治

D.促进了教育文化事业的发展

15.宋初,地方监司、通判等兼职监察官“多不守职,至有岁终不按一人,终任而不劾一吏者,上下相蒙,孰视不问”。对此,宋太祖做出规定,凡“临事简慢,所莅无状者为下;恪居官次,职务粗治者为中;治状尤异,大有殊绩者为上”,朝廷以此“厉行赏罚”。此规定

A.防止了地方官员滥用职权

B.强化了部门之间的相互监督

C.遏制了地方官员贪污腐化

D.加强了对地方监察官的考核

16.元代河南行省统辖黄河以南和长江以北的地区,五岭地区被纵向切开,以江西、广东合为江西行省,湘、鄂、桂并入广行省,秦岭以南的汉中地区被划归陕西行省,使四川盆地的北向门户洞开,无险可守。这样的行省区划使得

A.地方称雄更便捷

B.北方完全控了南方

C.中央集权的加强

D.各地文化交流更频繁

17.商朝的历史被认为是"信史",而夏朝的历史尚不具有“信史”地位,主要是因为( )

A.夏朝城他的规模比较小 B.夏朝的铜器冶铸水平比较低

C.没有确认的夏朝文字 D.不能确定夏朝都城的确切位置

18.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“中国人的姓总是位于个人的名字之前,而不像西方那样,位于个人的名字之后。”中国人强调姓所反映的实质是

A.男尊女卑思想严重

B.家族宗法观念浓厚

C.个人观念淡漠

D.专制王权强大

19.商代“服国”所管辖的土地和人民并非商王赐予,商王朝无法形成“礼乐征伐自天子出”的政治格局。西周初期通过分封直接对诸侯“受民”“受疆土”,周天子由夏、商时的“诸侯之长”变成名副其实的“诸侯之君”。可见,西周初期的分封制

A.推动了血缘宗法制的发展

B.利于形成天子至上的政治认同

C.成为开拓疆土的主要手段

D.形成天子权力的高度集中

20.下表西周晚期周王的婚姻状况(部分)

出嫁者 所在国 娶入者 出嫁者 所在国 娶入者 出嫁者 所在国 娶入者

申姜 申国 周厉王 齐姜 齐国 周宣王 苏改 苏国 周幽王

姜氏 齐国 陈妫 陈国 ?孟姜 ?国

番改 番国 丰妊单 丰国 褒姒 褒国

据表可知,西周晚期

A.一夫多妻制开始盛行

B.周王室通过政治联姻维系统治

C.周文化传播范围扩大

D.周天子天下共主地位得到加强

21.夏朝时期,天下万国,夏王为“诸侯之长(盟主)”,到了周朝,“天下一家”,周天子“作民父母,以为天下王”。这一变化反映了

A.各部族文化融合的加强

B.中央集权统治的加强

C.政治制度的宗法伦理化

D.君主专制的不断强化

22.宗法制是西周政治制度的重要组成部分。请你判断,在西周的封国——燕国的宗法体系中,处于大宗地位的是

A.周王

B.燕国国君

C.卿大夫

D.士

23.皇位的嫡长子继承制度在中国古代是一种成熟的继承制度,但各种权贵势力如干政的宦官、外戚后妃集团常常出于各自的利益,干扰嫡长制的实行,出现了许多白痴皇帝或幼帝,造成了朝政混乱。这反映了

A.君主权力受到挑战 B.皇权至上带来的后果

C.中央集权遭到削弱 D.嫡长制影响社会稳定

24.唐朝李氏属于关陇士族集团,武则天统治期间,修订《姓氏录》,禁止陇西李氏、太原王氏,荥阳郑氏、范阳卢氏,清河崔氏、博陵崔氏、赵郡李氏等豪族通婚。这些措施

A.增强了中央对地方的控制

B.清除了政治上的异己势力

C.维护了关陇军事集团的利益

D.促使了社会阶层的固化

25.从“天下为公”到“家天下”的变化,我们认为是历史的进步,主要是因为

A.开创了新的时代 B.华夏族开始形成 C.生产力发展的结果 D.宗族关系出观

26.以下有关三省六部制的表述,正确的是

A.有叛将而无叛吏

B.有官无吏,人员精干

C.中书取旨,门下封驳,尚书奉而行之

D.置使以总国计……通管盐铁、度支、户部,号曰计省

27.在宋朝,明令禁止应试举子对主考官自称"门生”,或称主考官为“恩师”、“师门”,并又创制“糊名”和“誊录“之制。这此做法从本质上反映了宋朝科举制

A.能够杜绝科举考试中的徇私舞弊行为

B.促使我国古代的选官制度发展到顶峰

C.适应了专制主义中央集权发展的需要

D.为明清之际的八股取士制度埋下隐患

28.秦统一后,全国“文字异形”,秦始皇指定官员进行整理,“罢其不与秦文合者”,统一了文字。下列对此举措评价合理的是:

①有利于加强中央集权

②有利于巩固国家统一

③有利于实现文化专制

④有利于推动文化传播

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

29.秦始皇陵及兵马俑被誉为“世界第八大奇迹”,秦朝能够倾尽国家之力完成这一浩大工程的制度保证是

A.分封制的发展 B.军事实力的强大

C.小农经济的发展 D.中央集权制的建立

30.嘉庆四年正月初八谕:“各部院衙门文武大臣,各直省督抚藩臬,凡有奏事之责者,及军营带兵大臣等嗣后陈奏事件,俱应直达朕前,不许另有副封关会军机处。各部院文武大臣:亦不得将所奏之事,预先告知军机大臣。”由此,嘉庆帝发布上谕的主要目的是

A.剥夺军机处的军务处置权

B.“敲打”军机处以限制其权力

C.明确皇权地位的至高无上

D.完善专制主义中央集权制度

二、材料分析题(31题14分32题12分33题14分共40分)

31.下面是中国古代不同时期的四幅地图(部分)。

请回答:

(1)根据以上地图并所学知识概括我国历代地方行政管理体制的演变。(8分)

(2)并据此分析我国古代地方行政体制变化的趋势。(6分)

32.请你阅读下面三段材料:

.阅读材料,完成下列要求。

材料 有不少学者指出“封建专制”这一词的荒谬。刘北成指出:“在马、恩那里,封建主义和专制主义,这是两个不相兼容的概念,凡是典型的、纯粹的封建主义,必然是‘等级的所有制’,其统治权是分裂和分散的,那就不可能有专制主义。”何怀宏也指出,“封建专制 ”从其本义来说,其实是自相矛盾的;“封建”就意味着分封,意味着权力分散,因而,如果是“封建”就不可能是中央集权,不可能是君主一人“专制”。

结合中国古代史的有关知识,评论材料中两位学者关于“封建专制“一词的观点。(要求围绕材料中的观点展开评论,概念清晰,观点明确,史论结合。)(12分)

33.阅读材料,完成下列要求。

阅读下列材料:

材料一:汉武帝时,董仲舒建议,“臣愚以为使者诸侯,郡守、二千石各择其吏民之贤者,岁贡各二人。”其中要求地方郡国每年推举二人。

材料二:今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手,操人主之威福,夺天朝之权势。或以货贿自通,或以计协登进。……是以上品无寒门,下品无势族。慢主惘时,实为乱源。

材料三:此种制度较广泛地向地方各阶层的地主们打开了入仕的途径。因而各地地主特别是过去的寒门,商人地主等……也取得了高官厚禄,参与政权。

请回答:

(1)材料一反映的是历史上选拔人才的什么制度?在此之前的奴隶社会采用的选官制度是什么?(2分)

(2)材料二描述的又是哪种选官制度?它主要盛行于哪一历史时期?(2分)

(3)材料三反映的是什么制度?它产生于什么时期?它的积极影响是什么。(10分)

参考答案

1.D2.D3.A4.B5.B6.D7.B8.C9.B10.C11.C12.B13.C14.B15.D16.C

17.C18.B19.B20.B21.C22.B23.B24.A25.C26.C27.C28.C29.D30.C

31.(1)演变:西周实行分封制;秦朝在全国推行郡县制;西汉实行郡国并行制;元朝实行行省制。

(2)趋势:地方行政管理体制不断完善,中央集权不断加强。

32.1.我同意“封建”与“专制”是两个不相兼容的概念的观点。

1.“封建”的本义是分封,即统治权的分散,“专制”的本意是权力高度集中,一人独断。

2.周朝实行分封制,封邦建国,周天子分封的诸侯王职位世袭,在自己的领地内完全独立自主。贵族享有的世袭特权,周天子不能随意取消。这也是数百年后周朝统治瓦解的重要原因。

3.秦至清,皇帝一人大权独揽,地方权力集中于中央,中央权力集中于皇帝。皇帝(或中央)任命的职业官僚取代了以前的世袭官僚,中央牢牢控制各部门和地方。为维系专制统治,中央不断分散和削弱地方权力,使地方越来越缺乏自主性。中央与地方的关系,完全不同于周朝时周天子与地方诸侯的关系。

33.(1)察举制,世官制

(2)九品中正制,魏晋南北朝时期

(3)制度:科举制,隋(隋唐)

影响:①有利于破除世家大族垄断官场的情形,保证政府行政人员的来源,扩大统治基础。②提高官员的素质和政府的行政效率。③促进社会重学风气的形成,有助于提高社会的文化水平④一定程度上体现了公平公正.

同课章节目录