岳麓版高中历史必修3 第20课西学东渐 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版高中历史必修3 第20课西学东渐 课件(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-10-25 14:28:52 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。 李鸿章曾把晚清王朝比喻为一所破房子……炮声震颤清砖房

时人筹谋强屋计

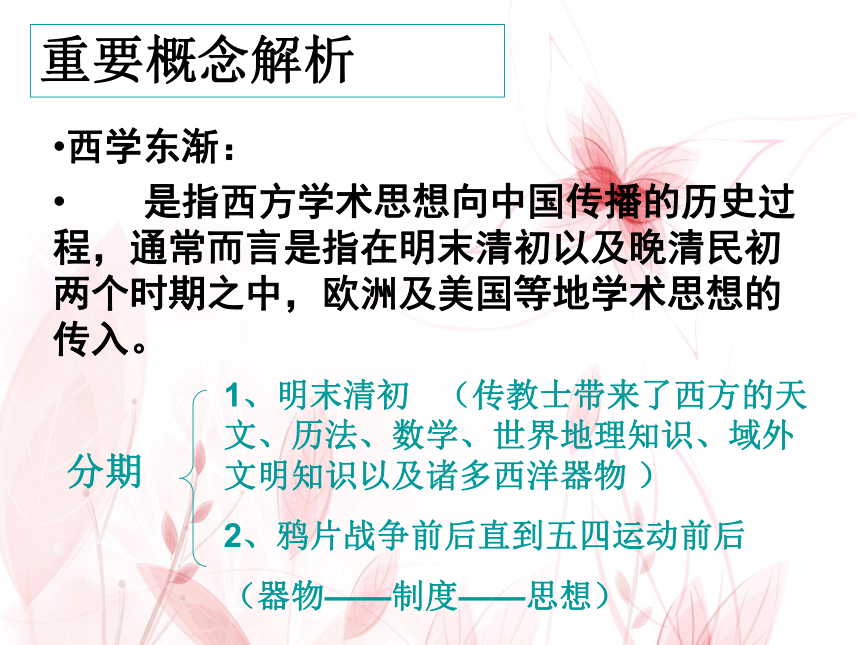

---西学东渐 重要概念解析西学东渐:

是指西方学术思想向中国传播的历史过程,通常而言是指在明末清初以及晚清民初两个时期之中,欧洲及美国等地学术思想的传入。 1、明末清初 (传教士带来了西方的天文、历法、数学、世界地理知识、域外文明知识以及诸多西洋器物 )

2、鸦片战争前后直到五四运动前后

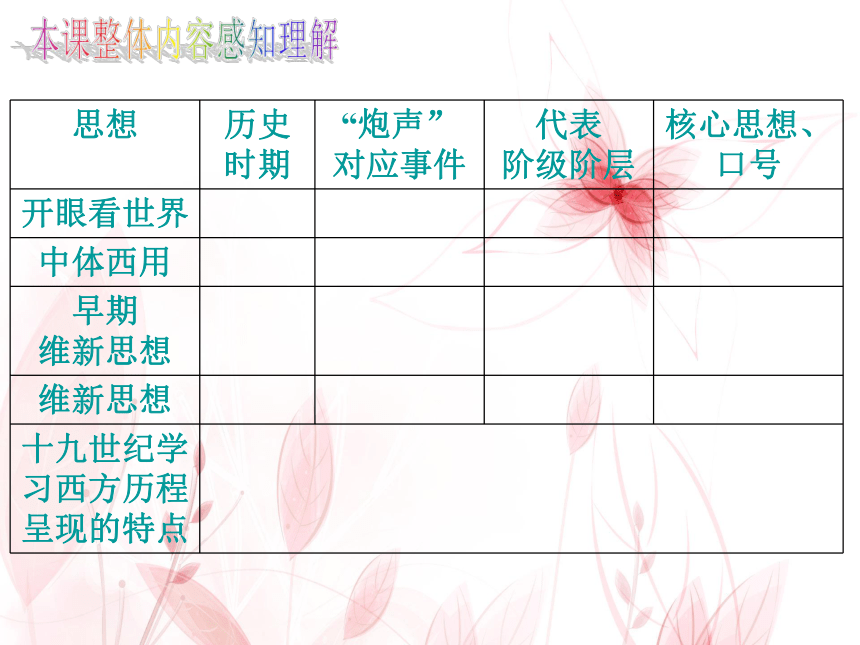

(器物——制度——思想)分期本课整体内容感知理解19世纪四五十年代19世纪60至90年代19世纪60至80年代19世纪90年代地主阶级抵抗派地主阶级洋务派资产阶级

早期维新派资产阶级维新派鸦片战争第二次

鸦片战争甲午中日战争师夷长技以制夷中体西用上升到制度层面上升到制度层面阶级、阶层多;

层层深入、由表及里;

由理论走向实践。第二次

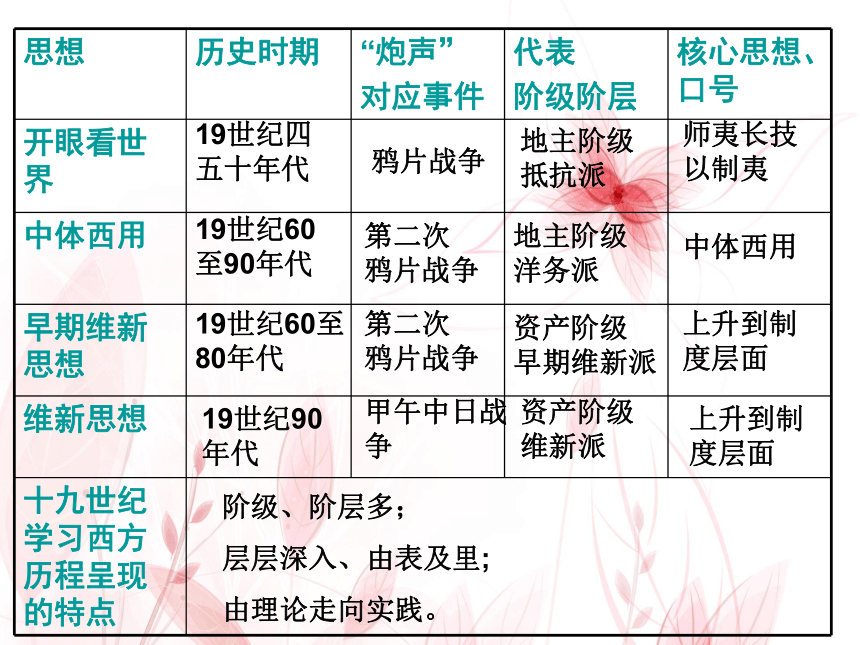

鸦片战争 第一声炮响:鸦片战争(1840)问题一:

修房子的第一号方案是什么人提出的?方案如何?效果怎么样?

自主学习检查19世纪四、五十年代:“师夷长技以制夷” 第一声炮响 一号方案——放眼世界 开先河 开启了中国人学西方的第一步,

开阔了人们的视野学习反馈1、称林则徐是近代“开眼看世界第一人”主要是因为他

A.认识到清政府的统治危机

B.主张学习西方,研究西方文化

C.认识到列强侵略中国的必然性

D.认识到发展对外贸易的重要性

2、鸦片战争后,以林则徐、魏源为代表的“开眼看世界”思想萌发并进一步成为一股社会思潮,这一思潮的主要目的是( )

A、重新认识世界、寻求强国御侮之道

B、学习外国的先进技术,以发展资本主义

C、学习西方先进资本主义制度,改革中国政治制度

D、保持与各国的“友好”关系,以维护其统治

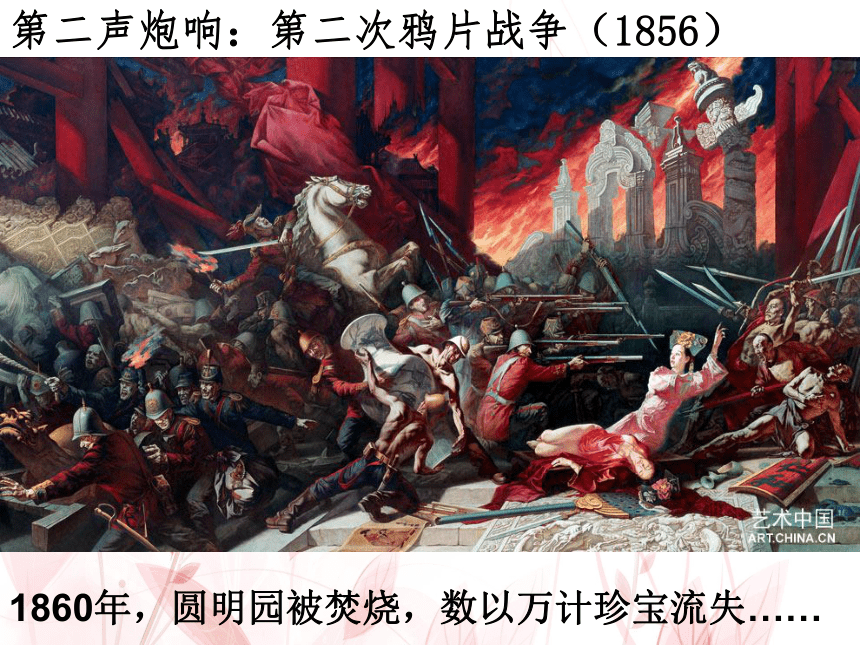

3、这一时期的西学指什么? 西方先进科学技术第二声炮响:第二次鸦片战争(1856)1860年,圆明园被焚烧,数以万计珍宝流失……问题二:

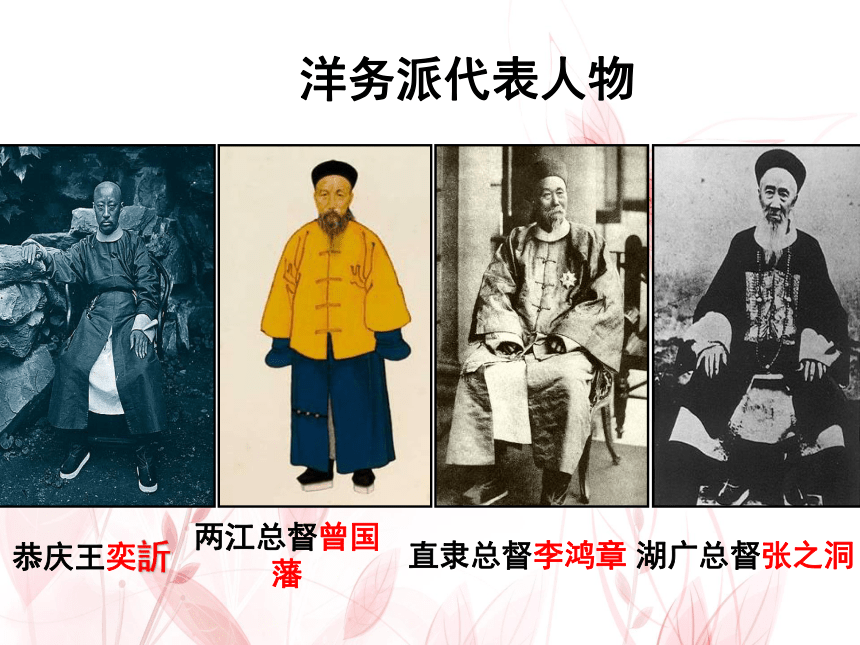

修房子的方案又是什么人提出的?方案如何?有没实行?效果怎么样?课堂探究洋务派代表人物实质:

在不触动封建制度的前提下,学习西方先进的科学技术。第二声炮响 二号方案 ——中体西用 惹争议中学:中国传统的体制和文化,特别是儒家的纲常名教西学:西方近代物质文化和精神文化体用 “中体西用”是晚清时期流行一时的思想观点,它主要阐述如何处理中西文化关系,也涉及到政治思想领域。下面哪一主张不能明确体现这一思想( )

A.“器物取诸西国,道则备自当躬”

B.“以中国伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”

C.“中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡”

D.“取西人器数之学,以卫尧、舜、禹、汤、文、武、周、孔之道”学习反馈体用之争——洋务派和顽固派的论战

材料一 李鸿章说:“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。”

材料二 窃闻立国之道,尚礼义不尚权谋;根本之图,在人心不在技艺。今求之一艺之末,而又奉夷人为师,无论夷人诡谲未必传其精巧,即使教者诚教,学者诚学,所成就者不过术数之士,古今来未闻有持术数而能起衰振弱者也。 ――《同治六年二月十五日大学士倭仁折》

阅读材料,洋务派和顽固派各持怎样的主张?双方争论的焦点是什么? 课堂探究中体西用洋务运动各抒己见 阅读材料并结合所学知识,你如何评价“中体西用”思想呢? 评价“中体西用”思想点击思维 材料一 须知那个时候的中国,要在充斥封建主义旧文化的天地里容纳若干资本主义的新文化,除了“中体西用”还不可能提出更好的宗旨来。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门、落不了户的。

“把‘西用’放在‘中体’的轨道上,使它有个进身之阶,有个‘用武’之地,这就是一个进步。而新事物在旧体内总是较有活力的因素,人们虽想把它限制在原先许可的范围之内,是很难完全如愿的。”

以后的向西方学习的发展历程,“是在‘中体西用’宗旨的引导下迈开步伐的,又徐徐地冲击着‘中体西用’的宗旨。”

——陈旭麓《近代史思辨录》

材料二 夫西人立国,自有本末,虽礼乐教化远逊中华,然驯致富强,具有体用。育于学堂,论政于议院,君民一体,上下一心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也;轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线、此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋,常不相及。就令铁舰成行,铁路四达,果足恃砍?”

——1884年两广总督张树声(1824-1884,安徽合肥人)的《遗折》

材料三 体用者,即一物而言之也。有牛之体,则有负重之用;有马之体,则有致远之用。未闻以牛为体,以马为用者也。……故中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡。” ——严复(历史评价的时候要注意:把历史事物放在特定的历史环境中;一分为二全面评价) 问题三:

修房子的第三号方案又是什么人提出的?方案如何?效果怎么样?第三号方案 移花接木 绽新芽 “欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。”

——郑观应《盛世危言》学习西方制度学习反馈 这一时期西学东渐的内容由原来学技术层面到了什么层面?他们还有没有学西方技术呢?甲 午 战 争又一声炮响问题四:

重建房子的第四号方案又是什么人提出的?方案如何?有没实行?效果怎么样? 19世纪90年代维新思想发展并付诸实践的历史背景 :1、时代形势:

2、经济条件:

3、阶级条件:

4、思想条件:

课堂落实民族危机的加深民族工业的初步发展民族资产阶级的形成并开始登上历史舞台早期维新思想奠定了思想理论基础谭嗣同维新派代表人物代表人物

康有为

梁启超

谭嗣同

严复主要活动及主张

办学堂研究维新理论,借中学外衣来宣传维新变法思想

宣传民主思想和君主立宪

抨击纲常礼教,批判专制君权、宗法等级制度,倡导男女平等

翻译西方书籍,人民享有自由权利、“物竞天择,适者生存”的进化论观点

代表论著

《新学伪经考》《孔子改制考》

《变法通议》《仁学》《天演论》影响或地位

为维新变法思想提供了合乎传统文化的理论依据

维新派的宣传家批判纲常礼教最为激烈

系统介绍西方近代文化的第一人

第四号方案 残花留香 洒热血 材料一 他们战战兢兢地请出亡灵来,借用他们的名字、口号和衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借来的语言,演出历史的新场面。

——马克思

材料一反映康有为宣传维新思想具有什么特点?课堂探究康有为宣传维新思想的特点

依据材料二、三并结合所学知识回答:为什么会具有这一特点?

材料二 “孔子是旧中国的思想核心,抓住了孔子,就抓住了皇帝。”

——康有为《孔子改制考》

材料三 (康有为先生认为)……中国人公德缺乏,团体散涣,将不可以立于大地,欲从而统一之,非择一举国人所同戴而诚服者……

——梁启超

课堂探究 材料四 那种认为康有为把孔子的幽灵请出来,目的是为了“给改革寻找一个合法性的基础”的主流观点,不过是典型的睁眼瞎话,彼时,改革已是举国共识,何须再找什么“合法性基础”?一个改革领袖,应当尽可能地整合各个利益集团之间的共识,以此作为推进改革最坚实的基础;康有为却坚持要在毫无共识的“惟孔教才能救中国”的末路上狂奔,戊戌年碰上这样一位维新领袖,真的是伤不起。

——腾讯历史课堂探究 结合材料二、三、四,谈谈你是如何看待康有为这一做法的。维新思想家共同的思想主张有哪些? 都主张在中国进行改革;从根本上改变政治制度,经济上发展资本主义,挽救民族危机。课堂探究1、梁启超说:“我国蚩蚩四亿之众,数千年受制于民贼政体之下,如盲鱼生长黑壑,不知天地间有□□二字。”省略的两字最可能是( )

A.君主 B.民权 C.西学 D.科学

2、近代某思想家说:“然则必欲予民权自由,何必定出于革命乎?革命未成,而国大涂炭,则民权自由,且不可得也。”这位思想家主张( )

A.民主共和 B.改良维新

C.暴力革命 D.君主专制

3、一位现代学者在评论一部历史文献时说:“在这里,孔子已经换上了西装。”这一评论指的是( )

A.董仲舒笔下的孔子 B.李贽笔下的孔子

C.维新变法时期康有为笔下的孔子

D. 新文化运动时期陈独秀笔下的孔子学习反馈 世界潮流浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡,历史永不停步。近代,先进的中国人努力寻求强国方案,顺乎世界之潮流。

西学东渐仍在继续……检测学习效果请同学们完成学案中的巩固练习

---西学东渐 重要概念解析西学东渐:

是指西方学术思想向中国传播的历史过程,通常而言是指在明末清初以及晚清民初两个时期之中,欧洲及美国等地学术思想的传入。 1、明末清初 (传教士带来了西方的天文、历法、数学、世界地理知识、域外文明知识以及诸多西洋器物 )

2、鸦片战争前后直到五四运动前后

(器物——制度——思想)分期本课整体内容感知理解19世纪四五十年代19世纪60至90年代19世纪60至80年代19世纪90年代地主阶级抵抗派地主阶级洋务派资产阶级

早期维新派资产阶级维新派鸦片战争第二次

鸦片战争甲午中日战争师夷长技以制夷中体西用上升到制度层面上升到制度层面阶级、阶层多;

层层深入、由表及里;

由理论走向实践。第二次

鸦片战争 第一声炮响:鸦片战争(1840)问题一:

修房子的第一号方案是什么人提出的?方案如何?效果怎么样?

自主学习检查19世纪四、五十年代:“师夷长技以制夷” 第一声炮响 一号方案——放眼世界 开先河 开启了中国人学西方的第一步,

开阔了人们的视野学习反馈1、称林则徐是近代“开眼看世界第一人”主要是因为他

A.认识到清政府的统治危机

B.主张学习西方,研究西方文化

C.认识到列强侵略中国的必然性

D.认识到发展对外贸易的重要性

2、鸦片战争后,以林则徐、魏源为代表的“开眼看世界”思想萌发并进一步成为一股社会思潮,这一思潮的主要目的是( )

A、重新认识世界、寻求强国御侮之道

B、学习外国的先进技术,以发展资本主义

C、学习西方先进资本主义制度,改革中国政治制度

D、保持与各国的“友好”关系,以维护其统治

3、这一时期的西学指什么? 西方先进科学技术第二声炮响:第二次鸦片战争(1856)1860年,圆明园被焚烧,数以万计珍宝流失……问题二:

修房子的方案又是什么人提出的?方案如何?有没实行?效果怎么样?课堂探究洋务派代表人物实质:

在不触动封建制度的前提下,学习西方先进的科学技术。第二声炮响 二号方案 ——中体西用 惹争议中学:中国传统的体制和文化,特别是儒家的纲常名教西学:西方近代物质文化和精神文化体用 “中体西用”是晚清时期流行一时的思想观点,它主要阐述如何处理中西文化关系,也涉及到政治思想领域。下面哪一主张不能明确体现这一思想( )

A.“器物取诸西国,道则备自当躬”

B.“以中国伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”

C.“中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡”

D.“取西人器数之学,以卫尧、舜、禹、汤、文、武、周、孔之道”学习反馈体用之争——洋务派和顽固派的论战

材料一 李鸿章说:“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。”

材料二 窃闻立国之道,尚礼义不尚权谋;根本之图,在人心不在技艺。今求之一艺之末,而又奉夷人为师,无论夷人诡谲未必传其精巧,即使教者诚教,学者诚学,所成就者不过术数之士,古今来未闻有持术数而能起衰振弱者也。 ――《同治六年二月十五日大学士倭仁折》

阅读材料,洋务派和顽固派各持怎样的主张?双方争论的焦点是什么? 课堂探究中体西用洋务运动各抒己见 阅读材料并结合所学知识,你如何评价“中体西用”思想呢? 评价“中体西用”思想点击思维 材料一 须知那个时候的中国,要在充斥封建主义旧文化的天地里容纳若干资本主义的新文化,除了“中体西用”还不可能提出更好的宗旨来。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门、落不了户的。

“把‘西用’放在‘中体’的轨道上,使它有个进身之阶,有个‘用武’之地,这就是一个进步。而新事物在旧体内总是较有活力的因素,人们虽想把它限制在原先许可的范围之内,是很难完全如愿的。”

以后的向西方学习的发展历程,“是在‘中体西用’宗旨的引导下迈开步伐的,又徐徐地冲击着‘中体西用’的宗旨。”

——陈旭麓《近代史思辨录》

材料二 夫西人立国,自有本末,虽礼乐教化远逊中华,然驯致富强,具有体用。育于学堂,论政于议院,君民一体,上下一心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也;轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线、此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋,常不相及。就令铁舰成行,铁路四达,果足恃砍?”

——1884年两广总督张树声(1824-1884,安徽合肥人)的《遗折》

材料三 体用者,即一物而言之也。有牛之体,则有负重之用;有马之体,则有致远之用。未闻以牛为体,以马为用者也。……故中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡。” ——严复(历史评价的时候要注意:把历史事物放在特定的历史环境中;一分为二全面评价) 问题三:

修房子的第三号方案又是什么人提出的?方案如何?效果怎么样?第三号方案 移花接木 绽新芽 “欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。”

——郑观应《盛世危言》学习西方制度学习反馈 这一时期西学东渐的内容由原来学技术层面到了什么层面?他们还有没有学西方技术呢?甲 午 战 争又一声炮响问题四:

重建房子的第四号方案又是什么人提出的?方案如何?有没实行?效果怎么样? 19世纪90年代维新思想发展并付诸实践的历史背景 :1、时代形势:

2、经济条件:

3、阶级条件:

4、思想条件:

课堂落实民族危机的加深民族工业的初步发展民族资产阶级的形成并开始登上历史舞台早期维新思想奠定了思想理论基础谭嗣同维新派代表人物代表人物

康有为

梁启超

谭嗣同

严复主要活动及主张

办学堂研究维新理论,借中学外衣来宣传维新变法思想

宣传民主思想和君主立宪

抨击纲常礼教,批判专制君权、宗法等级制度,倡导男女平等

翻译西方书籍,人民享有自由权利、“物竞天择,适者生存”的进化论观点

代表论著

《新学伪经考》《孔子改制考》

《变法通议》《仁学》《天演论》影响或地位

为维新变法思想提供了合乎传统文化的理论依据

维新派的宣传家批判纲常礼教最为激烈

系统介绍西方近代文化的第一人

第四号方案 残花留香 洒热血 材料一 他们战战兢兢地请出亡灵来,借用他们的名字、口号和衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借来的语言,演出历史的新场面。

——马克思

材料一反映康有为宣传维新思想具有什么特点?课堂探究康有为宣传维新思想的特点

依据材料二、三并结合所学知识回答:为什么会具有这一特点?

材料二 “孔子是旧中国的思想核心,抓住了孔子,就抓住了皇帝。”

——康有为《孔子改制考》

材料三 (康有为先生认为)……中国人公德缺乏,团体散涣,将不可以立于大地,欲从而统一之,非择一举国人所同戴而诚服者……

——梁启超

课堂探究 材料四 那种认为康有为把孔子的幽灵请出来,目的是为了“给改革寻找一个合法性的基础”的主流观点,不过是典型的睁眼瞎话,彼时,改革已是举国共识,何须再找什么“合法性基础”?一个改革领袖,应当尽可能地整合各个利益集团之间的共识,以此作为推进改革最坚实的基础;康有为却坚持要在毫无共识的“惟孔教才能救中国”的末路上狂奔,戊戌年碰上这样一位维新领袖,真的是伤不起。

——腾讯历史课堂探究 结合材料二、三、四,谈谈你是如何看待康有为这一做法的。维新思想家共同的思想主张有哪些? 都主张在中国进行改革;从根本上改变政治制度,经济上发展资本主义,挽救民族危机。课堂探究1、梁启超说:“我国蚩蚩四亿之众,数千年受制于民贼政体之下,如盲鱼生长黑壑,不知天地间有□□二字。”省略的两字最可能是( )

A.君主 B.民权 C.西学 D.科学

2、近代某思想家说:“然则必欲予民权自由,何必定出于革命乎?革命未成,而国大涂炭,则民权自由,且不可得也。”这位思想家主张( )

A.民主共和 B.改良维新

C.暴力革命 D.君主专制

3、一位现代学者在评论一部历史文献时说:“在这里,孔子已经换上了西装。”这一评论指的是( )

A.董仲舒笔下的孔子 B.李贽笔下的孔子

C.维新变法时期康有为笔下的孔子

D. 新文化运动时期陈独秀笔下的孔子学习反馈 世界潮流浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡,历史永不停步。近代,先进的中国人努力寻求强国方案,顺乎世界之潮流。

西学东渐仍在继续……检测学习效果请同学们完成学案中的巩固练习

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣