第五单元 《乡土中国》整本书阅读研读指导 课件(20张ppt)

文档属性

| 名称 | 第五单元 《乡土中国》整本书阅读研读指导 课件(20张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-10-25 11:12:14 | ||

图片预览

文档简介

课件20张PPT。《乡土中国》整本书阅读

“研读”指导致嘉轩弟

倚势恃强压对方,

打斗诉讼两败伤。

为富思仁兼重义,

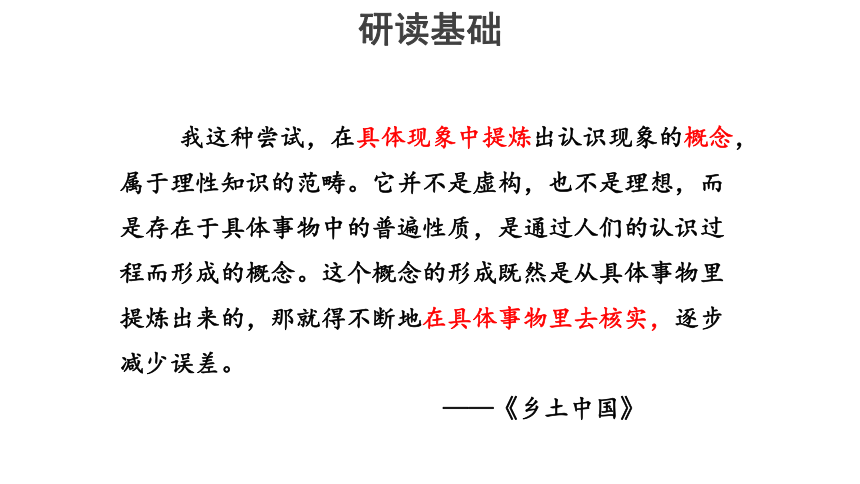

谦让一步宽十丈。 白鹿原上,李寡妇先后将自家的一块水地卖给了鹿子霖和白嘉轩。为了争夺这块地,白鹿原上的两大家族白家和鹿家发生了家族斗殴。两家剑拔弩张,都申明绝不就此罢休,倾家荡产也要打赢官司。倾家荡产也要争块地新课导入无 讼新课导入 我这种尝试,在具体现象中提炼出认识现象的概念,属于理性知识的范畴。它并不是虚构,也不是理想,而是存在于具体事物中的普遍性质,是通过人们的认识过程而形成的概念。这个概念的形成既然是从具体事物里提炼出来的,那就得不断地在具体事物里去核实,逐步减少误差。

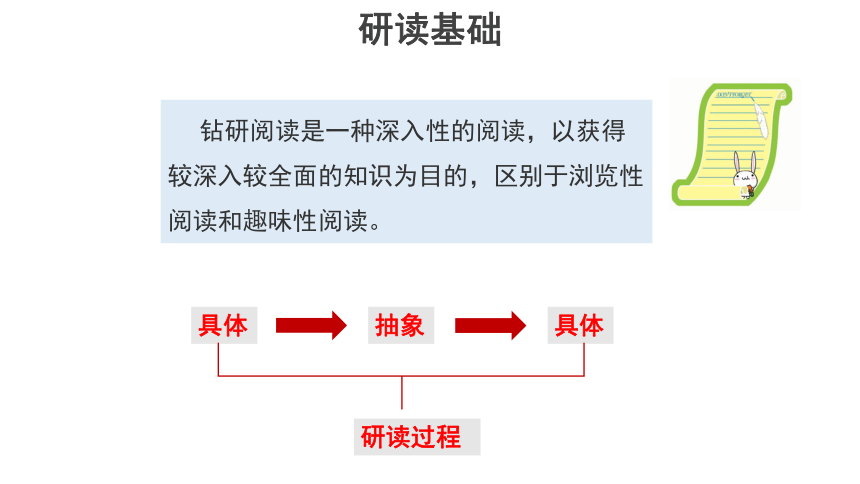

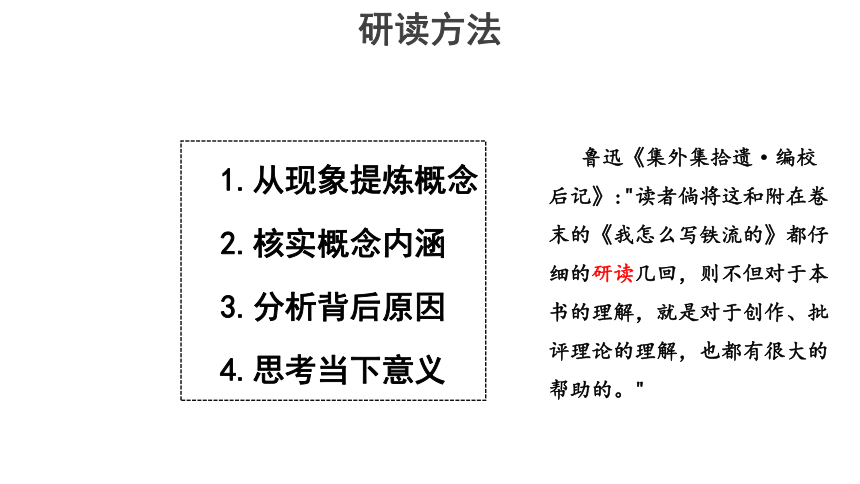

——《乡土中国》研读基础研读基础具体抽象具体研读过程钻研阅读是一种深入性的阅读,以获得较深入较全面的知识为目的,区别于浏览性阅读和趣味性阅读。1.从现象提炼概念

2.核实概念内涵

3.分析背后原因

4.思考当下意义

研读方法鲁迅《集外集拾遗·编校后记》:"读者倘将这和附在卷末的《我怎么写铁流的》都仔细的研读几回,则不但对于本书的理解,就是对于创作、批评理论的理解,也都有很大的帮助的。" 《乡土中国》中的哪些地方运用了无讼的方式去解决纠纷?请找出这样的例证。研读问题 1.听讼,折狱的程序:把“犯人”拖上堂,先各打屁股若干板,然后一方面大呼冤枉。父母官用了他“看相”式的眼光,分出那个“獐头鼠目”,必非好人,重加呵责,逼出供状,结果好恶分辨,冤也伸了,大呼青天。 2.他的公式总是把那被调解的双方都骂一顿……接着教训了一番……他依着“应当”的告诉他们。这一阵却极有效,双方时常就“和解”了。 3.某甲抽大烟……先照例认为这是件全村的丑事。接着动用了整个伦理原则,小儿子……大儿子……老父亲……相关片段 结合这几处实例,你能总结出他们解决纠纷的方式有何共通性吗?活动一研读活动调解人——权威地位

解决方式——调解

解决原则——伦理相关链接六尺巷的故事

清朝时,在安徽桐城有个一个著名的家族,父子两代为相,权势显赫,这就是张家张英、张廷玉父子。康熙年间,张英在朝廷当文华殿大学士、礼部尚书。张家老宅与吴家为邻,两家之间有个空地,供双方来往交通。后吴家建房,要占用这个通道,张家不同意,双方将官司打到县衙。县官考虑纠纷双方都是官位显赫、名门望族,不敢轻易了断。期间,张家人写了封信给在京的张英,要求张英出面干涉此事。张英收到信件后,给家里回信中写了四句话:

千里来书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇。 家人阅罢,明白其中意思,主动让出三尺空地。吴家见状,深受感动,也出动让出三尺房基地,这样就形成了一个6尺的巷子。两家礼让之举传为美谈。相关链接乡土中国采用无讼的方式解决纠纷的原因是什么?研读活动活动二1.乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。

2.乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会……这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会……熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。

3.可是乡土社会并不是这种社会,我们可以说这是个“无法”的社会……乡土社会是“礼治”的社会……礼是社会公认合适的行为规范。维持礼这种规范的是传统。传统是社会所累积的经验。内容研读4.礼并不是靠一个外在的权力来推行的,而是从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺;人服礼是主动的……礼是合适的路子,是经教化过程而成为主动性的服膺于传统的习惯。

5.礼治的可能必须以传统可以有效地应付生活问题为前提。乡土社会满足了这前提,因之它的秩序可以礼来维持。在一个变迁很快的社会,传统的效力是无法保证的……礼治社会并不能在变迁很快的时代中出现,这是乡土社会的特色。内容研读6.子曰:“听讼,吾犹人也,必也使无讼乎。”

7.血缘社会是稳定的,缺乏变动;变动得大的社会,也就不易成为血缘社会……血缘社会就是想用生物上的新陈代谢作用——生育,去维持社会结构的稳定。内容研读研读结论 无讼的调解方式在当下是否还有积极意义?举出相关事例并发表你的看法。研读问题活动三 现代社会的建立固然需要建立法治秩序,但是,是不是法律能够“管”住所有的问题?是不是所有的问题都由法律来裁决? 至少在中国的乡村社会,包括现代的乡村社会,显然是不可能的。所以,我们依然需要“礼治”“教化”“调解”,或许,这就是中国国情、中国特色。研读结论1.就今天的研读问题整理相关资料,写一篇探究“无讼”的专题小论文。

2.每小组选择自己感兴趣的问题进行探究。

(班长做好统计,避免题目重复,研读成果的形式以小论文为主,其他形式亦可)

3.组内分工,各成员明确自己的任务。

要求:运用今天所讲的研读方法进行研读;十天后在班上进行成果展示与评价。布置任务再 见

“研读”指导致嘉轩弟

倚势恃强压对方,

打斗诉讼两败伤。

为富思仁兼重义,

谦让一步宽十丈。 白鹿原上,李寡妇先后将自家的一块水地卖给了鹿子霖和白嘉轩。为了争夺这块地,白鹿原上的两大家族白家和鹿家发生了家族斗殴。两家剑拔弩张,都申明绝不就此罢休,倾家荡产也要打赢官司。倾家荡产也要争块地新课导入无 讼新课导入 我这种尝试,在具体现象中提炼出认识现象的概念,属于理性知识的范畴。它并不是虚构,也不是理想,而是存在于具体事物中的普遍性质,是通过人们的认识过程而形成的概念。这个概念的形成既然是从具体事物里提炼出来的,那就得不断地在具体事物里去核实,逐步减少误差。

——《乡土中国》研读基础研读基础具体抽象具体研读过程钻研阅读是一种深入性的阅读,以获得较深入较全面的知识为目的,区别于浏览性阅读和趣味性阅读。1.从现象提炼概念

2.核实概念内涵

3.分析背后原因

4.思考当下意义

研读方法鲁迅《集外集拾遗·编校后记》:"读者倘将这和附在卷末的《我怎么写铁流的》都仔细的研读几回,则不但对于本书的理解,就是对于创作、批评理论的理解,也都有很大的帮助的。" 《乡土中国》中的哪些地方运用了无讼的方式去解决纠纷?请找出这样的例证。研读问题 1.听讼,折狱的程序:把“犯人”拖上堂,先各打屁股若干板,然后一方面大呼冤枉。父母官用了他“看相”式的眼光,分出那个“獐头鼠目”,必非好人,重加呵责,逼出供状,结果好恶分辨,冤也伸了,大呼青天。 2.他的公式总是把那被调解的双方都骂一顿……接着教训了一番……他依着“应当”的告诉他们。这一阵却极有效,双方时常就“和解”了。 3.某甲抽大烟……先照例认为这是件全村的丑事。接着动用了整个伦理原则,小儿子……大儿子……老父亲……相关片段 结合这几处实例,你能总结出他们解决纠纷的方式有何共通性吗?活动一研读活动调解人——权威地位

解决方式——调解

解决原则——伦理相关链接六尺巷的故事

清朝时,在安徽桐城有个一个著名的家族,父子两代为相,权势显赫,这就是张家张英、张廷玉父子。康熙年间,张英在朝廷当文华殿大学士、礼部尚书。张家老宅与吴家为邻,两家之间有个空地,供双方来往交通。后吴家建房,要占用这个通道,张家不同意,双方将官司打到县衙。县官考虑纠纷双方都是官位显赫、名门望族,不敢轻易了断。期间,张家人写了封信给在京的张英,要求张英出面干涉此事。张英收到信件后,给家里回信中写了四句话:

千里来书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇。 家人阅罢,明白其中意思,主动让出三尺空地。吴家见状,深受感动,也出动让出三尺房基地,这样就形成了一个6尺的巷子。两家礼让之举传为美谈。相关链接乡土中国采用无讼的方式解决纠纷的原因是什么?研读活动活动二1.乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。

2.乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会……这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会……熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。

3.可是乡土社会并不是这种社会,我们可以说这是个“无法”的社会……乡土社会是“礼治”的社会……礼是社会公认合适的行为规范。维持礼这种规范的是传统。传统是社会所累积的经验。内容研读4.礼并不是靠一个外在的权力来推行的,而是从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺;人服礼是主动的……礼是合适的路子,是经教化过程而成为主动性的服膺于传统的习惯。

5.礼治的可能必须以传统可以有效地应付生活问题为前提。乡土社会满足了这前提,因之它的秩序可以礼来维持。在一个变迁很快的社会,传统的效力是无法保证的……礼治社会并不能在变迁很快的时代中出现,这是乡土社会的特色。内容研读6.子曰:“听讼,吾犹人也,必也使无讼乎。”

7.血缘社会是稳定的,缺乏变动;变动得大的社会,也就不易成为血缘社会……血缘社会就是想用生物上的新陈代谢作用——生育,去维持社会结构的稳定。内容研读研读结论 无讼的调解方式在当下是否还有积极意义?举出相关事例并发表你的看法。研读问题活动三 现代社会的建立固然需要建立法治秩序,但是,是不是法律能够“管”住所有的问题?是不是所有的问题都由法律来裁决? 至少在中国的乡村社会,包括现代的乡村社会,显然是不可能的。所以,我们依然需要“礼治”“教化”“调解”,或许,这就是中国国情、中国特色。研读结论1.就今天的研读问题整理相关资料,写一篇探究“无讼”的专题小论文。

2.每小组选择自己感兴趣的问题进行探究。

(班长做好统计,避免题目重复,研读成果的形式以小论文为主,其他形式亦可)

3.组内分工,各成员明确自己的任务。

要求:运用今天所讲的研读方法进行研读;十天后在班上进行成果展示与评价。布置任务再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读