统编版八年级历史上册第9课辛亥革命 课件(40张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版八年级历史上册第9课辛亥革命 课件(40张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 50.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-10-25 12:16:37 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

狭义的辛亥革命:1911年10月10日爆发的武昌起义。

广义的辛亥革命:指自1894年兴中会成立以来到1912年3月袁世凯就任总统这期间中国出现的一系列革命运动。

一位先行者的探索——矢志不渝

1

2

4

3

一位先行者的探索——矢志不渝

转变一:从“医人”到“医国”

为什么孙中山认为“医国”比“医人”更重要?

你怎样看待他对职业的选择和规划?

这对今天我们的职业规划有什么借鉴意义?

如果你处在那个时代,你会如何规划你的人生?

忧国忧民的感情 国家民族的意识 社会责任的担当

一位先行者的探索——矢志不渝

转变二:从“改良”到“革命”

窃尝深维欧洲富强之本,不尽在于船坚炮利、垒固兵强,而在于人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流;此四事者,富强之大经,治国之大本也……徒惟坚船利炮之是务,是舍本而图末也。

——孙中山《上李鸿章书》 (1894年6月)

李鸿章是哪场运动的领导者,他对西方学习的观点主张是什么?

孙中山对此持有什么样的态度?他认为应该怎样才能富强中国?

一位先行者的探索——矢志不渝

转变二:从“改良”到“革命”

中国积弱,非一日矣!上则因循苟且,粉饰虚张;下则蒙昧无知,鲜能远虑。……乃以庸奴误国,涂(茶)毒苍生,一蹶不兴,如斯之极。……有心人不禁大声疾呼,亟拯斯民于水火,切扶大厦之将倾。

——《檀香山兴中会章程》(1894年11月)

此时中国的局势如何?孙中山的救国方案有何变化?

促成变化的原因是什么?为此他又采取了哪些行动?

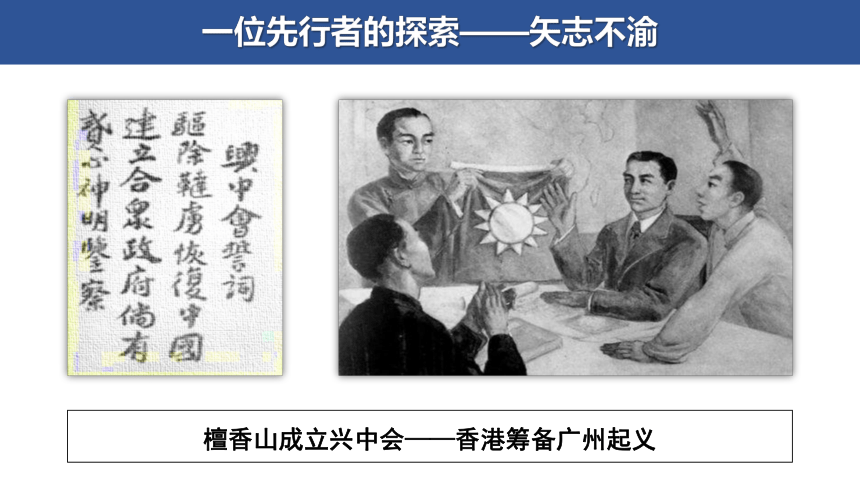

一位先行者的探索——矢志不渝

檀香山成立兴中会——香港筹备广州起义

一位先行者的探索——矢志不渝

海外颠沛——钻研西学——考察社会——宣传革命

吾志所向,

一往无前,

愈挫愈奋,

再接再厉!

一群先驱者的奋斗——百折不挠

惟庚子失败之后,则鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士且多为吾人扼腕叹惜……前后相较,差若天渊。吾人睹此情形,中心快慰,不可言状,知国人之迷梦已有渐醒之兆……国势危急,岌岌不可终日。有志之士,多起救国之思,而革命风潮自此萌芽矣。

——《孙中山自述》

国内革命情绪高涨

为何此时国内革命情绪高涨?高涨的具体表现有哪些?

一群先驱者的奋斗——百折不挠

革命思潮:风生水起

一群先驱者的奋斗——百折不挠

革命团体:八方雄起

一群先驱者的奋斗——百折不挠

革命政党:正式形成

一群先驱者的奋斗——百折不挠

革命政党:正式形成

一个组织 一个领袖 一个纲领 一个目标

一群先驱者的奋斗——百折不挠

革命起义:此起彼伏

一群先驱者的奋斗——百折不挠

革命起义:此起彼伏

一群先驱者的奋斗——百折不挠

革命起义:此起彼伏

然是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色,全国久蛰之人心,乃大兴奋,怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之大革命以成,则斯役之价值,直可惊天地、泣鬼神,与武昌革命之役并寿。

——孙中山《<黄花岗烈士事略〉序》(1921年2月)

这一系列的武装起义,却先后惨遭失败,应如何评价它们?

一场低烈度的革命——武昌起义

1911年5月8日,清朝成立皇族内阁

1911年6月始,四川发起保路运动

一场低烈度的革命——武昌起义

时代背景

组织基础

军事基础

有利时机

思想基础

一场低烈度的革命——武昌起义

一场低烈度的革命——武昌起义

一次大业绩的变革——走向共和

1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立。

国名:中华民国

时间:1912年1月1日

首都:南京

临时大总统:孙中山

副总统:黎元洪

纪元:民国纪年 改用公历

意义:亚洲第一个资产阶级民主共和国,孙中山领导的民主革命的重要成果。

孙中山:“民国者,民之国也。为民而设,由民而治者也。”

一次大业绩的变革——走向共和

孙中山在其就任总统的誓词中表达了自己怎样的想法?

一次大业绩的变革——走向共和

《大总统誓词》

倾覆满洲专制政府,巩固中华民国,

图谋民生幸福,此国民之公意,

文实遵之,以忠于国,为众服务。

至专制政府既倒,国内无变乱,

民国卓立于世界,为列邦公认,

斯时文当解临时大总统之职。

谨以此誓于国民。

南京临时政府颁布的这一系列改革措施,有什么重要意义呢?

一次大业绩的变革——走向共和

南京临时政府正在筹备之时,革命党人又面临着哪些威胁?

一次大业绩的变革——走向共和

武昌起义后,清廷连发7道御旨要袁世凯出山“统兵平乱”。

1911年10月30日,清廷正式任命袁世凯为内阁总理大臣,重掌大权。

1911年11月,袁世凯督率北洋军一举攻下汉口,汉阳。

通过英国驻汉口领事的斡旋,武汉革命军与清军达成停战协议。

同年12月,南北双方代表正式和谈。

一次大业绩的变革——走向共和

清政府

帝国主义列强

军事进攻

政治讹诈

任命

施压

外交孤立

经济封锁

军事威胁

拥护

支持

依靠

打击

在形势严峻的国内外形势下,孙中山及其革命党人是如何处理的呢?

革命党人 立宪派旧官僚

1911年12月,南北双方代表在

上海和谈。

1912年2月12日,清朝宣统帝

下诏退位。

1912年2月13日,袁世凯通电声明拥护共和。

1912年2月13日,孙中山向临时参议院提出辞职。

1912年2月15日,临时参议院选举袁世凯为

临时大总统。

1912年3月10日,袁世凯在北京宣誓就任临时民国大总统。

1912年3月11,孙中山颁布《中华民国临时约法》。

一次大业绩的变革——走向共和

孙中山等革命党人,为什么会有这样的想法,反映了什么问题?

一次大业绩的变革——走向共和

孙中山认为“谓袁不可信,诚然,但我因而利用之,使推翻二百六十余年贵族专制之满洲,则贤于用兵十万。”

南京参议院认为“袁世凯尽管不好,我们希望他好,要用诚恳的劝告,严密的监视,感动他,鼓励他,使他不能不好。”

在多方因素的共同影响下,孙中山等革命党人不得不让步妥协。

一次大业绩的变革——走向共和

资产阶级革命派软弱妥协、缺乏实力

依托在军队中的影响力

对革命派玩弄权术,军事进攻

得到帝国主义列强的支持

对清廷威逼利诱,逼宫退位

1912年2月12日,宣统帝下诏退位,标志着最后一个封建王朝的终结!

一次大业绩的变革——走向共和

1912年3月10日,袁世凯在北京宣誓就任中华民国临时大总统。

一次大业绩的变革——走向共和

为防止袁世凯专权,1912年3月11日,孙中山颁布了《中华民国临时约法》。

一次大业绩的变革——走向共和

《中华民国临时约法》是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的文件。

一次大业绩的变革——走向共和

封建社会规定 《中华民国临时约法》 目的

普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲。

皇帝独尊、皇权至上。

中华民国的主权属于全体国民。

国民一律平等,国民有人身、居住、言论、出版、集会等自由和权利。

三权分立、责任内阁制。

否定主权在君。

否定封建等级。

防止专制独裁。

一个仍继续的努力——革命未竟

1912年4月初,临时政府迁往北京,辛亥革命果实落到了袁世凯手中!

一个仍继续的努力——革命未竟

阅读材料思考辛亥革命究竟是成功还是失败了,应如何进行评价?

蔡济民《书愤》

风云变幻感沧桑,拒虎谁知又进狼。

无量头颅无量血,可怜购得假共和。

蔡元培为孙中山所写挽联

是中国自由神,三民五权,

推翻历史数千年专制之局;

愿吾侪后死者,齐心协力,

完成先生一二件未竟之功。

一个仍继续的努力——革命未竟

辛亥革命开创了比较完全意义上的近代反帝反封建的民族民主革命!

推翻了清王朝的统治,结束了两千多年的封建君主专制制度;

建立了资产阶级共和国,使民主共和的观念渐入人心。

成功

没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成反帝、反封建的历史任务;

没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,表明资本主义道路行不通。

失败

一个仍继续的努力——革命未竟

辛亥革命永远是中华民族伟大复兴征程上的一座巍然屹立的里程碑!

辛亥革命是近代以来救亡运动的高峰和总结,也是以后民主革命的起点和阶梯;

肯定其意义也要指出其局限,民主是一个过程,不可能一蹴而就。

从中国历史长河看

辛亥革命受西方民主政治的影响,而且鼓舞了亚洲的民族解放运动;

肯定其方向也要认清其程度,民主是一股潮流,要努力追赶!

从世界发展潮流看

一个仍继续的努力——革命未竟

百年荒凉,百年沧桑,百年梦想,辛亥革命之精神,依然需要我们继承发扬!

百年辛亥——革命精神

敢为人先、与时俱进的开拓精神;

坚持不懈、百折不挠的进取精神;

鞠躬尽瘁、死而后已的献身精神;

民族为重、救国救民的爱国精神。

辛亥革命——课堂小结

一位先行者的探索——矢志不渝

一群先驱者的奋斗——百折不挠

一场低烈度的革命——武昌起义

一次大业绩的变革——走向共和

一个仍继续的努力——革命未竟

惟愿诸君将振兴中华之责任,

置之于自身之肩上。

狭义的辛亥革命:1911年10月10日爆发的武昌起义。

广义的辛亥革命:指自1894年兴中会成立以来到1912年3月袁世凯就任总统这期间中国出现的一系列革命运动。

一位先行者的探索——矢志不渝

1

2

4

3

一位先行者的探索——矢志不渝

转变一:从“医人”到“医国”

为什么孙中山认为“医国”比“医人”更重要?

你怎样看待他对职业的选择和规划?

这对今天我们的职业规划有什么借鉴意义?

如果你处在那个时代,你会如何规划你的人生?

忧国忧民的感情 国家民族的意识 社会责任的担当

一位先行者的探索——矢志不渝

转变二:从“改良”到“革命”

窃尝深维欧洲富强之本,不尽在于船坚炮利、垒固兵强,而在于人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流;此四事者,富强之大经,治国之大本也……徒惟坚船利炮之是务,是舍本而图末也。

——孙中山《上李鸿章书》 (1894年6月)

李鸿章是哪场运动的领导者,他对西方学习的观点主张是什么?

孙中山对此持有什么样的态度?他认为应该怎样才能富强中国?

一位先行者的探索——矢志不渝

转变二:从“改良”到“革命”

中国积弱,非一日矣!上则因循苟且,粉饰虚张;下则蒙昧无知,鲜能远虑。……乃以庸奴误国,涂(茶)毒苍生,一蹶不兴,如斯之极。……有心人不禁大声疾呼,亟拯斯民于水火,切扶大厦之将倾。

——《檀香山兴中会章程》(1894年11月)

此时中国的局势如何?孙中山的救国方案有何变化?

促成变化的原因是什么?为此他又采取了哪些行动?

一位先行者的探索——矢志不渝

檀香山成立兴中会——香港筹备广州起义

一位先行者的探索——矢志不渝

海外颠沛——钻研西学——考察社会——宣传革命

吾志所向,

一往无前,

愈挫愈奋,

再接再厉!

一群先驱者的奋斗——百折不挠

惟庚子失败之后,则鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士且多为吾人扼腕叹惜……前后相较,差若天渊。吾人睹此情形,中心快慰,不可言状,知国人之迷梦已有渐醒之兆……国势危急,岌岌不可终日。有志之士,多起救国之思,而革命风潮自此萌芽矣。

——《孙中山自述》

国内革命情绪高涨

为何此时国内革命情绪高涨?高涨的具体表现有哪些?

一群先驱者的奋斗——百折不挠

革命思潮:风生水起

一群先驱者的奋斗——百折不挠

革命团体:八方雄起

一群先驱者的奋斗——百折不挠

革命政党:正式形成

一群先驱者的奋斗——百折不挠

革命政党:正式形成

一个组织 一个领袖 一个纲领 一个目标

一群先驱者的奋斗——百折不挠

革命起义:此起彼伏

一群先驱者的奋斗——百折不挠

革命起义:此起彼伏

一群先驱者的奋斗——百折不挠

革命起义:此起彼伏

然是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色,全国久蛰之人心,乃大兴奋,怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之大革命以成,则斯役之价值,直可惊天地、泣鬼神,与武昌革命之役并寿。

——孙中山《<黄花岗烈士事略〉序》(1921年2月)

这一系列的武装起义,却先后惨遭失败,应如何评价它们?

一场低烈度的革命——武昌起义

1911年5月8日,清朝成立皇族内阁

1911年6月始,四川发起保路运动

一场低烈度的革命——武昌起义

时代背景

组织基础

军事基础

有利时机

思想基础

一场低烈度的革命——武昌起义

一场低烈度的革命——武昌起义

一次大业绩的变革——走向共和

1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立。

国名:中华民国

时间:1912年1月1日

首都:南京

临时大总统:孙中山

副总统:黎元洪

纪元:民国纪年 改用公历

意义:亚洲第一个资产阶级民主共和国,孙中山领导的民主革命的重要成果。

孙中山:“民国者,民之国也。为民而设,由民而治者也。”

一次大业绩的变革——走向共和

孙中山在其就任总统的誓词中表达了自己怎样的想法?

一次大业绩的变革——走向共和

《大总统誓词》

倾覆满洲专制政府,巩固中华民国,

图谋民生幸福,此国民之公意,

文实遵之,以忠于国,为众服务。

至专制政府既倒,国内无变乱,

民国卓立于世界,为列邦公认,

斯时文当解临时大总统之职。

谨以此誓于国民。

南京临时政府颁布的这一系列改革措施,有什么重要意义呢?

一次大业绩的变革——走向共和

南京临时政府正在筹备之时,革命党人又面临着哪些威胁?

一次大业绩的变革——走向共和

武昌起义后,清廷连发7道御旨要袁世凯出山“统兵平乱”。

1911年10月30日,清廷正式任命袁世凯为内阁总理大臣,重掌大权。

1911年11月,袁世凯督率北洋军一举攻下汉口,汉阳。

通过英国驻汉口领事的斡旋,武汉革命军与清军达成停战协议。

同年12月,南北双方代表正式和谈。

一次大业绩的变革——走向共和

清政府

帝国主义列强

军事进攻

政治讹诈

任命

施压

外交孤立

经济封锁

军事威胁

拥护

支持

依靠

打击

在形势严峻的国内外形势下,孙中山及其革命党人是如何处理的呢?

革命党人 立宪派旧官僚

1911年12月,南北双方代表在

上海和谈。

1912年2月12日,清朝宣统帝

下诏退位。

1912年2月13日,袁世凯通电声明拥护共和。

1912年2月13日,孙中山向临时参议院提出辞职。

1912年2月15日,临时参议院选举袁世凯为

临时大总统。

1912年3月10日,袁世凯在北京宣誓就任临时民国大总统。

1912年3月11,孙中山颁布《中华民国临时约法》。

一次大业绩的变革——走向共和

孙中山等革命党人,为什么会有这样的想法,反映了什么问题?

一次大业绩的变革——走向共和

孙中山认为“谓袁不可信,诚然,但我因而利用之,使推翻二百六十余年贵族专制之满洲,则贤于用兵十万。”

南京参议院认为“袁世凯尽管不好,我们希望他好,要用诚恳的劝告,严密的监视,感动他,鼓励他,使他不能不好。”

在多方因素的共同影响下,孙中山等革命党人不得不让步妥协。

一次大业绩的变革——走向共和

资产阶级革命派软弱妥协、缺乏实力

依托在军队中的影响力

对革命派玩弄权术,军事进攻

得到帝国主义列强的支持

对清廷威逼利诱,逼宫退位

1912年2月12日,宣统帝下诏退位,标志着最后一个封建王朝的终结!

一次大业绩的变革——走向共和

1912年3月10日,袁世凯在北京宣誓就任中华民国临时大总统。

一次大业绩的变革——走向共和

为防止袁世凯专权,1912年3月11日,孙中山颁布了《中华民国临时约法》。

一次大业绩的变革——走向共和

《中华民国临时约法》是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的文件。

一次大业绩的变革——走向共和

封建社会规定 《中华民国临时约法》 目的

普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲。

皇帝独尊、皇权至上。

中华民国的主权属于全体国民。

国民一律平等,国民有人身、居住、言论、出版、集会等自由和权利。

三权分立、责任内阁制。

否定主权在君。

否定封建等级。

防止专制独裁。

一个仍继续的努力——革命未竟

1912年4月初,临时政府迁往北京,辛亥革命果实落到了袁世凯手中!

一个仍继续的努力——革命未竟

阅读材料思考辛亥革命究竟是成功还是失败了,应如何进行评价?

蔡济民《书愤》

风云变幻感沧桑,拒虎谁知又进狼。

无量头颅无量血,可怜购得假共和。

蔡元培为孙中山所写挽联

是中国自由神,三民五权,

推翻历史数千年专制之局;

愿吾侪后死者,齐心协力,

完成先生一二件未竟之功。

一个仍继续的努力——革命未竟

辛亥革命开创了比较完全意义上的近代反帝反封建的民族民主革命!

推翻了清王朝的统治,结束了两千多年的封建君主专制制度;

建立了资产阶级共和国,使民主共和的观念渐入人心。

成功

没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成反帝、反封建的历史任务;

没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,表明资本主义道路行不通。

失败

一个仍继续的努力——革命未竟

辛亥革命永远是中华民族伟大复兴征程上的一座巍然屹立的里程碑!

辛亥革命是近代以来救亡运动的高峰和总结,也是以后民主革命的起点和阶梯;

肯定其意义也要指出其局限,民主是一个过程,不可能一蹴而就。

从中国历史长河看

辛亥革命受西方民主政治的影响,而且鼓舞了亚洲的民族解放运动;

肯定其方向也要认清其程度,民主是一股潮流,要努力追赶!

从世界发展潮流看

一个仍继续的努力——革命未竟

百年荒凉,百年沧桑,百年梦想,辛亥革命之精神,依然需要我们继承发扬!

百年辛亥——革命精神

敢为人先、与时俱进的开拓精神;

坚持不懈、百折不挠的进取精神;

鞠躬尽瘁、死而后已的献身精神;

民族为重、救国救民的爱国精神。

辛亥革命——课堂小结

一位先行者的探索——矢志不渝

一群先驱者的奋斗——百折不挠

一场低烈度的革命——武昌起义

一次大业绩的变革——走向共和

一个仍继续的努力——革命未竟

惟愿诸君将振兴中华之责任,

置之于自身之肩上。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹