地理实践题[下学期]

图片预览

文档简介

地理实践题汇总

1.(12分)设计一个简便易行的小实验,比较说明海洋与陆地气温日较差的大小。写出实验用材、实验步骤和实验结论。

实验用材:水、沙子、烧杯(2个)、温度计(2支)、带夹子的铁架台、大功率白炽灯、手表、纸笔等文具(2分)

实验步骤:(1)在室内把装有相同体积水和沙子的两个烧杯放在铁架台两侧,把温度计分别插入水和沙子中,并用夹子固定。(1分)

(2)用大功率白炽灯对水和沙子同时加热到相同温度,并记录此温度。

(1分)

(3)把步骤(1)的装置移到室外阳光下,观察升温过程,每隔10分钟观察一次温度计,并记录温度。(2分)

(4)把步骤(1)的装置移回室内,观察降温过程,每隔10分钟观察一次温度计,并记录温度。(2分)

(5)把记录的温度转绘成曲线图,比较水和沙子升温和降温的快慢,从而得出结论。(2分)

实验结论:水升温和降温都比沙子慢,即水的温度变化比沙子小,说明海洋气温日较差比陆地小。(2分)

2.设计一个简便易行的小实验,以证明地转偏向力的存在。写出实验用材、实验步骤和所得结论。(共8分)

实验用材:有轴的球状物,地球仪,撑开的雨伞,墨水和清水等

实验步骤:1。将球状物的虚拟北极点向上,在球状物上滴适量的墨水滴

2.正确模拟地球自转方向,进行旋转

3.观察并描述墨滴流痕的偏转方向,

4.再将虚拟南极点向上,重复2、3步骤,但偏转方向与2步骤相反

实验结论:通过本实验,可证明地表物体做水平运动时,运动方向会发生偏转,在

北半球向右偏,南半球左偏

3、实验题。设计一个简便易行的小实验,以春分日为例,假定天气晴朗、半夜后无月色,

测定东莞市某一中学生态园中心点的地理坐标(技术误差可由老师来纠正)。写出实验用材、实验步骤、所得结论。(10分)

纬度的测定依据:北半球某地的北极星高度就等于当地的纬度,也可以在二分二至日(本题只能是春分日)通过当地正午太阳高度来测定算出。

经度可根据当地正午物体的影子最短时与北京时间的时间差来计算。(物体影子最短时难以测出,可观察物体的影子与当地的正南北方向即本地子午线重合时来定。)

具体的答题内容可根据学生的写作酌情给分。

4.(14分)根据以下材料,回答下列问题。

材料一:全球水告急!世纪之交的多种传媒,整天谈缺水问题。的确,在人类面临的资源危机中,除能源危机外,最让人担忧的就是淡水危机了。据预测,到2025年,全世界2/3的人口将生活在缺水状态中。淡水缺乏如此急迫,向海洋夺取淡水成为刻不容缓的任务。

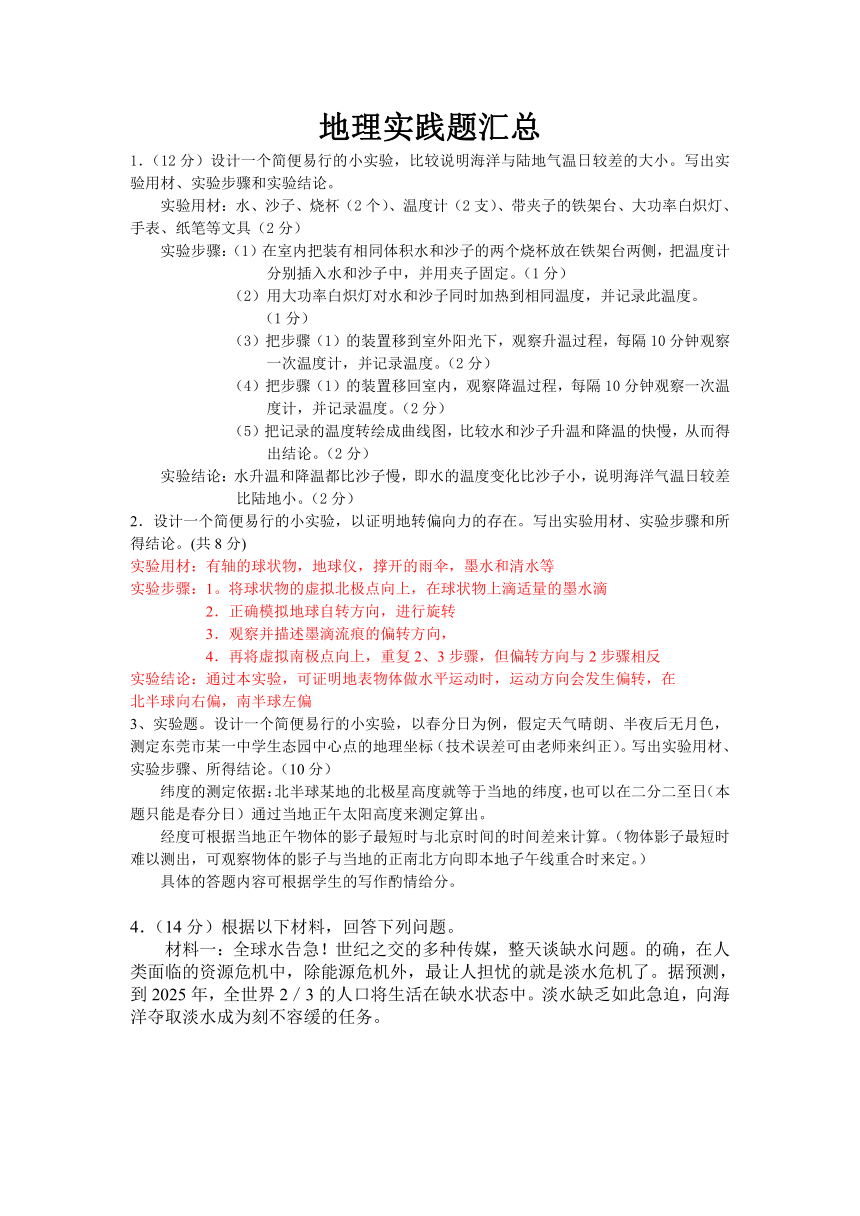

材料二:图10为某中学一研究性学习小组设计的“太阳能蒸发海水淡化的方案”示意图。

(1) 请你说明其设计原理。_______________________________________

(2) 海水淡化的最重要的意义是什么? ______________________________

(3)海水淡化进入商业化生产阶段的时间是:

A.2000多年前 B.1870年 C.1950年 D.1980年

(4)你认为可能出现海水淡化进入商业化的地区是:

(1) 玻璃对太阳辐射来说是透明朗,但它对海面具有保温(温室)作用;海水受热蒸发(淡化)上升遇玻璃冷却凝结,凝结的水滴增大后,在重力的作用下降落到水槽内形成淡水。

(2) 水是生命之源,没有水就没有生命,水是人类生产、生活重要而不可替代的自然资源,海水淡化可以解决人类现在和将来面临的淡水危机,保证人类社会的可持续发展。

(3) C

(4)中东地区;地区干旱,经济较富裕。

5、如何在野外判断方向

在野外活动,诸如地质考察、登山、徒步旅行、探险、旅游等,为防止迷路,正确地判定所在位置和方向,必须掌握定位和侧向方法。在自然界,某些动物具有辨别方向的本能,如鸽子,人类的某些成员也具备这种能力,但绝大多数人不具备,或者只有这种潜能,因此野外确定方向主要依靠经验和工具。

野外判定方向和位置的方法有许多,这里介绍几种常见的方法。

利用罗盘(指北针)

把罗盘或指北针水平放置使气泡居中,此时磁针静止后,其标有“N”的黑一端所指的便是北方。除了测出正北方向外,罗盘或指北针还可以测出某一目标的具体方位,方法是开罗盘将照准器对准目标,或将刻度盘上的0刻度对准目标,使目标、0刻度和磁中点在同一直线上,罗盘水平静止后,N端所指的刻度便是测量点至目标的方位,如磁针N端指向36°。则目标在测量位置的北偏东36°。

利用罗盘或指北针辨别方向虽然简单快捷,但需要注意:1、尽量保持水平;2、不要离磁性物质太近;3、勿将磁针的S端误作北方,造180°的方向误差;4、掌握活动地区的磁偏角进行校正。

利用太阳

在晴朗的白昼,根据日出、日落就可以很方便地知道东方和西方,也就可判断方,但只能是大致的估计,较准确的测定有下列几种方法:

1、手表测向“时数折半对太阳,12指的是北方”,一般在上午9时至下午4时之间可以很快地辨别出方向,用时间的一半所指的方向对向太阳,12时刻度就是北方,如下午14:40的时间,其一半为7:20,把时针对向太阳,那么12指的就是北方,

2、或者是把表平置,时针指向太阳,时针与12时刻度平分线的反向延伸方向就是北方;

3、或者置手表,将一根小棍垂直立在手表中央转动手表,使小棍的影子与时针重合,时针与12时刻度之间的平分线即是北方。

必须注意:(1)判定方向时,手表应平置;(2)在南、北纬20°30′之间地区的中午前后不宜使用,即以标准时的经线为准,每向东15°加1小时,向西15°减1小时。2、日影测向为晴天,在地上竖立一木棍,木棍的影子随太阳位置的变化而移动,这些影在中午最短,其末端的连线是一条直线,该直线的垂直线为南北方向。在一张50×50cm的绘图纸上绘制一系列同心圆,同心圆的半径以1cm递增,钉在平板上并水平固定好,将一根12-15cm长的细钢针或针状物垂直插在圆心上。当太阳位置变化时,影子的端点总会与同心圆相交,标绘出这些点,然后把同一个圆上的两点直线相连,把这些直线的中点与圆心相连,这条连线就是南北方向线,圆弧顶的方向为北方。

夜间星体

当夜晚时,可根据北极星和南十字星来判断方向。

1、北极星:北极星位于正北天空,其出露高度角相当于当地纬度,据此可以很快找到北极星。通常根据北斗七星(大熊星座)或W星(仙后星座)确定。北斗星为七颗较亮的星,形状象一把勺子,将勺头两颗β向α连线并延伸约5倍处便是北极星。当看不到北斗星时,可根据W星,即仙后星座寻找北极星。仙后星座由五颗较亮的星组成,形状象“W”字母,字母的开口方向约开口宽度的两倍距离处是北极星。

2、南十字星:在北纬23°30′以南地区,夜间有时可见南十字星,由四颗较亮的星组成,形同“十”字,在其右下方,由γ向α两星连线长度的四倍半处(无星)为正南方向。 地物和植物特征

有时野外的一些地物和植物生长特征是良好的方向标志,增加这方面的知识可以帮助你快速地辨别方向。

地物特征:

a房屋:一般门向南开,我国北方尤其如此;

b.庙宇:通常也是向南开门,尤其庙宇群中的主体建筑;

c.突出地物:向北一侧基部较潮湿并可能生长低矮的苔藓植物。

植物生长特征:

一般阴坡,即北侧山坡,低矮的蕨类和藤本植物比阳面更加发育。

单个植物的向阳面枝叶较茂盛,向北的阴地树干则可能生长苔藓。

我国北方的许多树木树干的断面可见清晰的年轮,向南一侧的年轮较为疏稀,向北一侧则年轮较紧密。

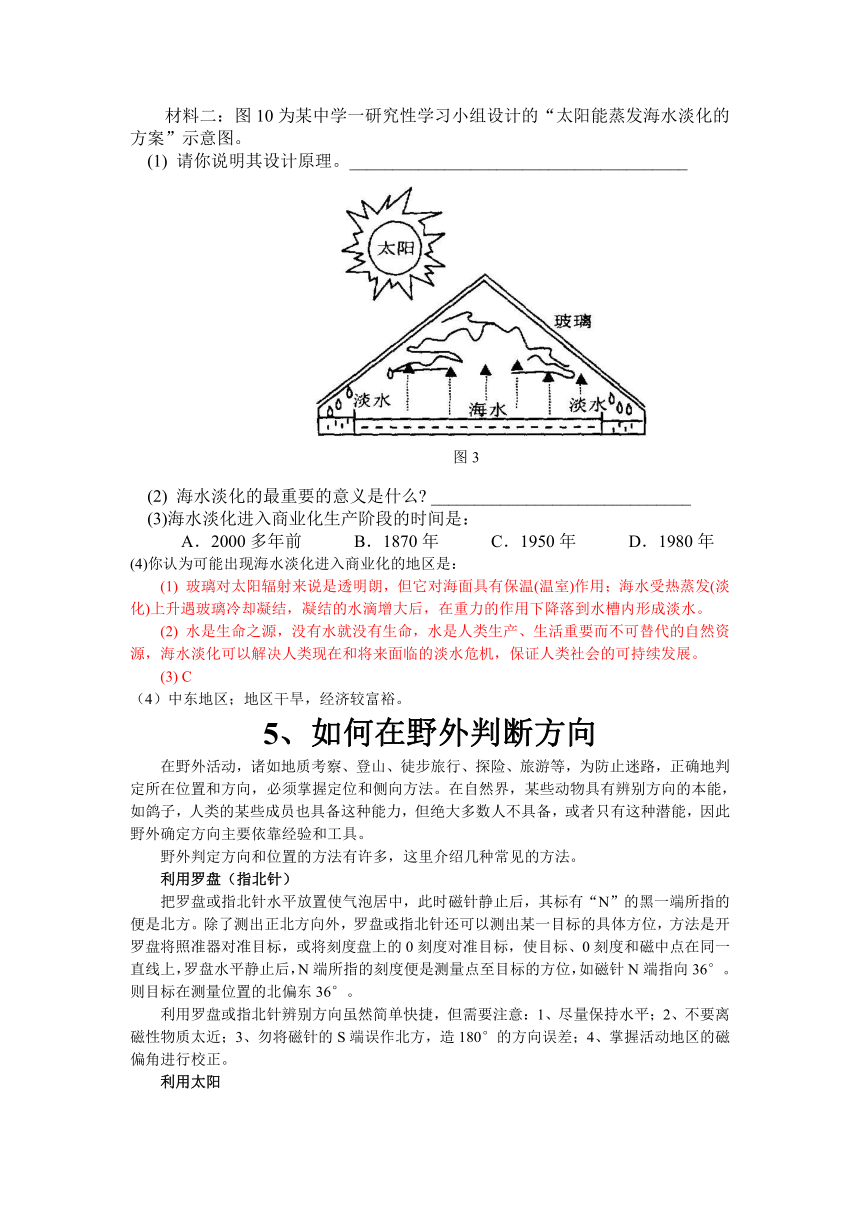

6,见图

(1)在图中标注出该区域的最高点(以H表示),该点海拔约 米。

(2)在地形图下的网格中,画出沿AB线的地形剖面图。

(3)在剖面图上标出M、N两点,将地形分成3类,分别实行封山育林、经济林种植和适度规模的农业种植。对你的地形划分和土地利用方案加以简要说明。

(4)在图示区域内,拟修建一个小型水库。从地形特点考虑,选择水坝的最佳位置,用“∥”标注出。(画在图8中)

(1)H位置见图,600-649

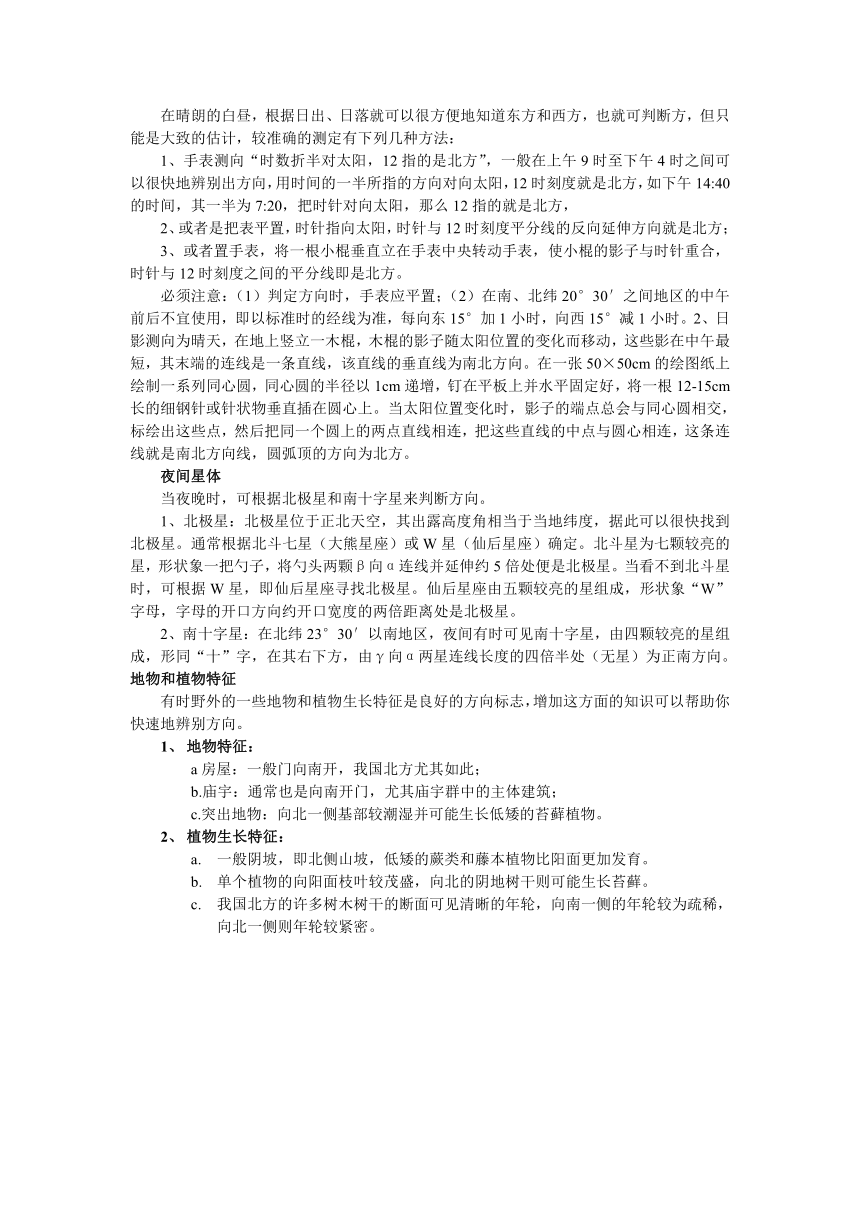

(2)垂直坐标标注正确 剖面线正确 (参见图)

(3)M、N点的海拔分别为350米和250米(参见上图)

就剖面线所在的山坡看,高于M的坡度较陡,应该实行封山育林。在MN之间的山坡,坡度中等,不宜开垦,但是可以适度发展果树种植。低于N的山前地带,地势平缓,可以适度发展种植业。

7.(12分)设计一个简便易行的小实验,比较说明海洋与陆地气温日较差的大小。写出实验用材、实验步骤和实验结论。

实验用材:水、沙子、烧杯(2个)、温度计(2支)、带夹子的铁架台、大功率白炽灯、手表、纸笔等文具(2分)

实验步骤:(1)在室内把装有相同体积水和沙子的两个烧杯放在铁架台两侧,把温度计分别插入水和沙子中,并用夹子固定。(1分)

(2)用大功率白炽灯对水和沙子同时加热到相同温度,并记录此温度。

(1分)

(3)把步骤(1)的装置移到室外阳光下,观察升温过程,每隔10分钟观察一次温度计,并记录温度。(2分)

(4)把步骤(1)的装置移回室内,观察降温过程,每隔10分钟观察一次温度计,并记录温度。(2分)

(5)把记录的温度转绘成曲线图,比较水和沙子升温和降温的快慢,从而得出结论。(2分)

实验结论:水升温和降温都比沙子慢,即水的温度变化比沙子小,说明海洋气温日较差比陆地小。(2分)

8.夏至日北京时间下午1时整,我国某中学地理兴趣小组在某地观测到旗杆的影长最短,并测得太阳光线与地平面的夹角约为73.5°。完成下列要求(12分)

(1)该地的纬度是 ,经度是 。

(2)图12是四幅该日太阳高度日变化曲线图,其中与当地情况相符的图是 (填代号)

(3)北京时间下午3时,该兴趣小组在该地借助太阳的位置用手表确定正南方向(表面朝上)。图13所示四种方法中正确的是(填代号) 。

(1)39056′(40°)N 105°E (2)b (3)a

9.岩层受力会发生褶皱,从而形成不同的地貌形态。右图①是一个水平岩层的剖面图,读图后完成:(12分)

(1)在②一④空白格上绘出“背斜成山”至“背斜成谷”的演变

图示。

(2)用文字对图示加以简单的说明:

①最初形成的沉积岩层一般是水平的;

②________________________________

③________________________________

④________________________________

(绘图(见右)每格2分,共6分;回答问题每点2分,共6分)

②岩层受到挤压上拱形成褶皱,背斜成山

⑧背斜顶部受到张力,易形成裂隙被侵蚀

④顶部被不断侵蚀,形成谷地,背斜成谷

10.设计一个简便易行的小实验,比较说明“温室效应”现象。写出实验用材、实验步骤和实验结论。(共8分)

实验用材:1.5升或更大的空矿泉水瓶(1个)、温度计(2支)、土壤(一些)、玻璃盘(2个)、剪刀、手表、纸笔等文具(2分)

实验步骤:(1)将一些土壤分别放入两个玻璃盘,用剪刀将塑料瓶拦腰剪断,将底部碗状部分倒扣在盛有土壤的盘中。这样就制成了“微型温室”;(1分)

(2)在“微型温室”顶部钻一个小洞,将温度计插进去;(1分)

(3) 将“微型温室”放置在阳光(或其它有较强热能的光源)下,将另外一支温度计放置在没有“微型温室”的盘中,保证两支温度计接受同样的光照射,然后观察升温过程,每隔1小时观察一次温度计,并记录温度。(2分)

某月某日某时

10时

11时

12时

13时

14时

┄┄

“微型温室”内的温度

“微型温室”外的温度

实验结论:两支温度计显示的温度有所不同,塑料瓶内的温度明显高于瓶外温度(2分)

11、太阳视运动轨迹图的判读技巧

太阳视运动轨迹图是以观测点为中心,目视太阳在天球上运行所形成的轨迹示意图。它能直观地反映出某地全年正午太阳高度、昼夜长短的变化,也能反映某地全年日出日落方向的变化,有助于师生从整体上把握住地球在公转过程中产生的地理现象。但由于该图是以观测点为中心,与教材上以太阳为中心的地球公转示意图差别较大,在判读时有一定的难度。笔者经过教学实践与研究,得出如下判读技巧。

一、方向的判读

此处通常指地平圈上方向的判读。

⑴地平圈上方向的判读与普通地图上方向的判读方法基本一致,即“上北下南,左西右东”;

⑵可通过太阳的升落先判断东西方向,再由此确定其它方向;

⑶在已知观测点位于南半球或北半球时,可通过正午太阳高度最低时太阳上中天的位置来判读南北方向。即:若观测点位于北半球,正午太阳高度最低时太阳上中天的位置在地平面上的投影便指向南方向;若观测点位于南半球,正午太阳高度最低时太阳上中天的位置在地平面上的投影则指向北方向。

二、观测点位于南北半球的判读

⑴若正午太阳高度最低时太阳上中天的位置位于观测点之南,则观测点位于北半球;

⑵若正午太阳高度最低时太阳上中天的位置位于观测点之北,则观测点位于南半球;⑶若太阳视运行轨迹的圆心总在观测点上,则观测点位于赤道上。

三、正午太阳高度的判读

连接正午时太阳所在位置(即太阳上中天的位置)与观测点之间的连线,与南北向连线的夹角,即为观测点所在纬线此日的正午太阳高度(取锐角或直角)。

由图知可判读出全年正午太阳高度的变化范围。

四、昼夜长短的判读

太阳视运动轨迹在地平圈以上弧长的变化,即表示昼长的变化。

⑴若此轨迹为优弧,则表示观测点所在纬线此时昼长夜短;

⑵若此轨迹为劣弧,则表示观测点所在纬线此时昼短夜长;

⑶若轨迹圆心恰好为观测点,则表示观测点所在纬线此时昼夜平分;

⑷若太阳视运动轨迹在地平圈以上是一个完整的圆,则表示观测点所在纬线此时出现极昼。

⑸由图很容易就可判断出,北半球各地夏至日昼最长,冬至日昼最短;南半球与之相反。

五、二分二至的判读

⑴若观测点位于北半球,则太阳视运动轨迹最长时为夏至,最短时为冬至,轨迹圆心在观测点时为春秋分;

⑵若观测点位于南半球,则太阳视运动轨迹最长时为冬至,最短时为夏至,轨迹圆心在观测点时为春秋分;

⑶若观测点位于赤道上,则正午太阳高度最小时上中天位置在观测点之北的为夏至,在观测点之南的为冬至,正午太阳高度最大(90°)时为春秋分。

六、日出日落方向的判读

在未出现极昼或极夜现象的纬线上(即太阳视运动轨迹与地平圈相交),无论在北半球还是南半球,日出日落方向的变化规律如下表所示:

日 期

日出方向

日落方向

春分(3月21日)至 秋分(9月23日)

东北

西北

春分(3月21日)或 秋分(9月23日)

正东

正西

秋分(9月23日) 至 次年春分(3月21日)

东南

西南

赤道上无论何时,日出方向为正东,日落方向为正西。

七、影子变化的判读

⑴影长变化:①日出时影长最长,之后缩短,正午时最短,之后变长,日落时达最长。

②直射点上无影子。

⑵影子方向变化的判读:

北回归线以北地区(含北回归线):顺时针方向移动。

北回归线到赤道之间:第一次被直射前和第二次被直射后,顺时针方向移动;

第一次被直射后至第二次被直射前,逆时针方向移动。

南回归线以南地区(含南回归线):逆时针方向移动。

南回归线到赤道之间:第一次被直射前和第二次被直射后,逆时针方向移动;

第一次被直射后至第二次被直射前,顺时针方向移动。

⑶赤道上影子移动方向的变化如下表:

日 期

影子移动方向

春分(3月21日)至 秋分(9月23日)

逆时针

春分(3月21日)或 秋分(9月23日)

以观测点为中心,作线段式变化。

最长→变短→无→变长→最长

秋分(9月23日)至 次年春分(3月21日)

顺时针

(补充说明:①本文中相关比较都是在天球半径等长下的比较;②当观测点出现极昼时,太阳视运动轨迹将不与地平圈相交,此时太阳视运动轨迹不是一段圆弧,而是一个圆。若北极圈内出现极昼现象,则太阳视运动轨迹是逆时针运行的圆;若南极圈内出现极昼现象,则太阳视运动轨迹是顺时针运行的圆。)

12、方案设计与分析(4分)。

请你设计一个方案:测定学校操场某点的东南西北方向。要求:简要写出方案及原理,也可用简图作必要的说明。

方案设计合理,有地理原理为出发点、有步骤即可得分。

方案:在某点A树一竿,并以该点为中心画一圆;某一天,竿的日影在上午和下午的某一刻的影长刚好与圆相交,记录这两点E、F;连接这两点线MN(这条线就是通过当地的一条纬线,该线指示东西的方向。过A点作MN的垂线,即该线就是通过A点的经线,与日影相反方向一端就是该点A的正南方向。

(2)原理:太阳高度角的日变化规律。一天当中,除了正午,太阳高度角有2个时刻是相等的,其影长也有2个时刻是相等的。(在我们北回归线以北,正午的影子是朝正北;在北回归线上,正午的影子可朝北或没有;在北回归线以南,正午的影子朝正北,无、或朝正南。)

1.(12分)设计一个简便易行的小实验,比较说明海洋与陆地气温日较差的大小。写出实验用材、实验步骤和实验结论。

实验用材:水、沙子、烧杯(2个)、温度计(2支)、带夹子的铁架台、大功率白炽灯、手表、纸笔等文具(2分)

实验步骤:(1)在室内把装有相同体积水和沙子的两个烧杯放在铁架台两侧,把温度计分别插入水和沙子中,并用夹子固定。(1分)

(2)用大功率白炽灯对水和沙子同时加热到相同温度,并记录此温度。

(1分)

(3)把步骤(1)的装置移到室外阳光下,观察升温过程,每隔10分钟观察一次温度计,并记录温度。(2分)

(4)把步骤(1)的装置移回室内,观察降温过程,每隔10分钟观察一次温度计,并记录温度。(2分)

(5)把记录的温度转绘成曲线图,比较水和沙子升温和降温的快慢,从而得出结论。(2分)

实验结论:水升温和降温都比沙子慢,即水的温度变化比沙子小,说明海洋气温日较差比陆地小。(2分)

2.设计一个简便易行的小实验,以证明地转偏向力的存在。写出实验用材、实验步骤和所得结论。(共8分)

实验用材:有轴的球状物,地球仪,撑开的雨伞,墨水和清水等

实验步骤:1。将球状物的虚拟北极点向上,在球状物上滴适量的墨水滴

2.正确模拟地球自转方向,进行旋转

3.观察并描述墨滴流痕的偏转方向,

4.再将虚拟南极点向上,重复2、3步骤,但偏转方向与2步骤相反

实验结论:通过本实验,可证明地表物体做水平运动时,运动方向会发生偏转,在

北半球向右偏,南半球左偏

3、实验题。设计一个简便易行的小实验,以春分日为例,假定天气晴朗、半夜后无月色,

测定东莞市某一中学生态园中心点的地理坐标(技术误差可由老师来纠正)。写出实验用材、实验步骤、所得结论。(10分)

纬度的测定依据:北半球某地的北极星高度就等于当地的纬度,也可以在二分二至日(本题只能是春分日)通过当地正午太阳高度来测定算出。

经度可根据当地正午物体的影子最短时与北京时间的时间差来计算。(物体影子最短时难以测出,可观察物体的影子与当地的正南北方向即本地子午线重合时来定。)

具体的答题内容可根据学生的写作酌情给分。

4.(14分)根据以下材料,回答下列问题。

材料一:全球水告急!世纪之交的多种传媒,整天谈缺水问题。的确,在人类面临的资源危机中,除能源危机外,最让人担忧的就是淡水危机了。据预测,到2025年,全世界2/3的人口将生活在缺水状态中。淡水缺乏如此急迫,向海洋夺取淡水成为刻不容缓的任务。

材料二:图10为某中学一研究性学习小组设计的“太阳能蒸发海水淡化的方案”示意图。

(1) 请你说明其设计原理。_______________________________________

(2) 海水淡化的最重要的意义是什么? ______________________________

(3)海水淡化进入商业化生产阶段的时间是:

A.2000多年前 B.1870年 C.1950年 D.1980年

(4)你认为可能出现海水淡化进入商业化的地区是:

(1) 玻璃对太阳辐射来说是透明朗,但它对海面具有保温(温室)作用;海水受热蒸发(淡化)上升遇玻璃冷却凝结,凝结的水滴增大后,在重力的作用下降落到水槽内形成淡水。

(2) 水是生命之源,没有水就没有生命,水是人类生产、生活重要而不可替代的自然资源,海水淡化可以解决人类现在和将来面临的淡水危机,保证人类社会的可持续发展。

(3) C

(4)中东地区;地区干旱,经济较富裕。

5、如何在野外判断方向

在野外活动,诸如地质考察、登山、徒步旅行、探险、旅游等,为防止迷路,正确地判定所在位置和方向,必须掌握定位和侧向方法。在自然界,某些动物具有辨别方向的本能,如鸽子,人类的某些成员也具备这种能力,但绝大多数人不具备,或者只有这种潜能,因此野外确定方向主要依靠经验和工具。

野外判定方向和位置的方法有许多,这里介绍几种常见的方法。

利用罗盘(指北针)

把罗盘或指北针水平放置使气泡居中,此时磁针静止后,其标有“N”的黑一端所指的便是北方。除了测出正北方向外,罗盘或指北针还可以测出某一目标的具体方位,方法是开罗盘将照准器对准目标,或将刻度盘上的0刻度对准目标,使目标、0刻度和磁中点在同一直线上,罗盘水平静止后,N端所指的刻度便是测量点至目标的方位,如磁针N端指向36°。则目标在测量位置的北偏东36°。

利用罗盘或指北针辨别方向虽然简单快捷,但需要注意:1、尽量保持水平;2、不要离磁性物质太近;3、勿将磁针的S端误作北方,造180°的方向误差;4、掌握活动地区的磁偏角进行校正。

利用太阳

在晴朗的白昼,根据日出、日落就可以很方便地知道东方和西方,也就可判断方,但只能是大致的估计,较准确的测定有下列几种方法:

1、手表测向“时数折半对太阳,12指的是北方”,一般在上午9时至下午4时之间可以很快地辨别出方向,用时间的一半所指的方向对向太阳,12时刻度就是北方,如下午14:40的时间,其一半为7:20,把时针对向太阳,那么12指的就是北方,

2、或者是把表平置,时针指向太阳,时针与12时刻度平分线的反向延伸方向就是北方;

3、或者置手表,将一根小棍垂直立在手表中央转动手表,使小棍的影子与时针重合,时针与12时刻度之间的平分线即是北方。

必须注意:(1)判定方向时,手表应平置;(2)在南、北纬20°30′之间地区的中午前后不宜使用,即以标准时的经线为准,每向东15°加1小时,向西15°减1小时。2、日影测向为晴天,在地上竖立一木棍,木棍的影子随太阳位置的变化而移动,这些影在中午最短,其末端的连线是一条直线,该直线的垂直线为南北方向。在一张50×50cm的绘图纸上绘制一系列同心圆,同心圆的半径以1cm递增,钉在平板上并水平固定好,将一根12-15cm长的细钢针或针状物垂直插在圆心上。当太阳位置变化时,影子的端点总会与同心圆相交,标绘出这些点,然后把同一个圆上的两点直线相连,把这些直线的中点与圆心相连,这条连线就是南北方向线,圆弧顶的方向为北方。

夜间星体

当夜晚时,可根据北极星和南十字星来判断方向。

1、北极星:北极星位于正北天空,其出露高度角相当于当地纬度,据此可以很快找到北极星。通常根据北斗七星(大熊星座)或W星(仙后星座)确定。北斗星为七颗较亮的星,形状象一把勺子,将勺头两颗β向α连线并延伸约5倍处便是北极星。当看不到北斗星时,可根据W星,即仙后星座寻找北极星。仙后星座由五颗较亮的星组成,形状象“W”字母,字母的开口方向约开口宽度的两倍距离处是北极星。

2、南十字星:在北纬23°30′以南地区,夜间有时可见南十字星,由四颗较亮的星组成,形同“十”字,在其右下方,由γ向α两星连线长度的四倍半处(无星)为正南方向。 地物和植物特征

有时野外的一些地物和植物生长特征是良好的方向标志,增加这方面的知识可以帮助你快速地辨别方向。

地物特征:

a房屋:一般门向南开,我国北方尤其如此;

b.庙宇:通常也是向南开门,尤其庙宇群中的主体建筑;

c.突出地物:向北一侧基部较潮湿并可能生长低矮的苔藓植物。

植物生长特征:

一般阴坡,即北侧山坡,低矮的蕨类和藤本植物比阳面更加发育。

单个植物的向阳面枝叶较茂盛,向北的阴地树干则可能生长苔藓。

我国北方的许多树木树干的断面可见清晰的年轮,向南一侧的年轮较为疏稀,向北一侧则年轮较紧密。

6,见图

(1)在图中标注出该区域的最高点(以H表示),该点海拔约 米。

(2)在地形图下的网格中,画出沿AB线的地形剖面图。

(3)在剖面图上标出M、N两点,将地形分成3类,分别实行封山育林、经济林种植和适度规模的农业种植。对你的地形划分和土地利用方案加以简要说明。

(4)在图示区域内,拟修建一个小型水库。从地形特点考虑,选择水坝的最佳位置,用“∥”标注出。(画在图8中)

(1)H位置见图,600-649

(2)垂直坐标标注正确 剖面线正确 (参见图)

(3)M、N点的海拔分别为350米和250米(参见上图)

就剖面线所在的山坡看,高于M的坡度较陡,应该实行封山育林。在MN之间的山坡,坡度中等,不宜开垦,但是可以适度发展果树种植。低于N的山前地带,地势平缓,可以适度发展种植业。

7.(12分)设计一个简便易行的小实验,比较说明海洋与陆地气温日较差的大小。写出实验用材、实验步骤和实验结论。

实验用材:水、沙子、烧杯(2个)、温度计(2支)、带夹子的铁架台、大功率白炽灯、手表、纸笔等文具(2分)

实验步骤:(1)在室内把装有相同体积水和沙子的两个烧杯放在铁架台两侧,把温度计分别插入水和沙子中,并用夹子固定。(1分)

(2)用大功率白炽灯对水和沙子同时加热到相同温度,并记录此温度。

(1分)

(3)把步骤(1)的装置移到室外阳光下,观察升温过程,每隔10分钟观察一次温度计,并记录温度。(2分)

(4)把步骤(1)的装置移回室内,观察降温过程,每隔10分钟观察一次温度计,并记录温度。(2分)

(5)把记录的温度转绘成曲线图,比较水和沙子升温和降温的快慢,从而得出结论。(2分)

实验结论:水升温和降温都比沙子慢,即水的温度变化比沙子小,说明海洋气温日较差比陆地小。(2分)

8.夏至日北京时间下午1时整,我国某中学地理兴趣小组在某地观测到旗杆的影长最短,并测得太阳光线与地平面的夹角约为73.5°。完成下列要求(12分)

(1)该地的纬度是 ,经度是 。

(2)图12是四幅该日太阳高度日变化曲线图,其中与当地情况相符的图是 (填代号)

(3)北京时间下午3时,该兴趣小组在该地借助太阳的位置用手表确定正南方向(表面朝上)。图13所示四种方法中正确的是(填代号) 。

(1)39056′(40°)N 105°E (2)b (3)a

9.岩层受力会发生褶皱,从而形成不同的地貌形态。右图①是一个水平岩层的剖面图,读图后完成:(12分)

(1)在②一④空白格上绘出“背斜成山”至“背斜成谷”的演变

图示。

(2)用文字对图示加以简单的说明:

①最初形成的沉积岩层一般是水平的;

②________________________________

③________________________________

④________________________________

(绘图(见右)每格2分,共6分;回答问题每点2分,共6分)

②岩层受到挤压上拱形成褶皱,背斜成山

⑧背斜顶部受到张力,易形成裂隙被侵蚀

④顶部被不断侵蚀,形成谷地,背斜成谷

10.设计一个简便易行的小实验,比较说明“温室效应”现象。写出实验用材、实验步骤和实验结论。(共8分)

实验用材:1.5升或更大的空矿泉水瓶(1个)、温度计(2支)、土壤(一些)、玻璃盘(2个)、剪刀、手表、纸笔等文具(2分)

实验步骤:(1)将一些土壤分别放入两个玻璃盘,用剪刀将塑料瓶拦腰剪断,将底部碗状部分倒扣在盛有土壤的盘中。这样就制成了“微型温室”;(1分)

(2)在“微型温室”顶部钻一个小洞,将温度计插进去;(1分)

(3) 将“微型温室”放置在阳光(或其它有较强热能的光源)下,将另外一支温度计放置在没有“微型温室”的盘中,保证两支温度计接受同样的光照射,然后观察升温过程,每隔1小时观察一次温度计,并记录温度。(2分)

某月某日某时

10时

11时

12时

13时

14时

┄┄

“微型温室”内的温度

“微型温室”外的温度

实验结论:两支温度计显示的温度有所不同,塑料瓶内的温度明显高于瓶外温度(2分)

11、太阳视运动轨迹图的判读技巧

太阳视运动轨迹图是以观测点为中心,目视太阳在天球上运行所形成的轨迹示意图。它能直观地反映出某地全年正午太阳高度、昼夜长短的变化,也能反映某地全年日出日落方向的变化,有助于师生从整体上把握住地球在公转过程中产生的地理现象。但由于该图是以观测点为中心,与教材上以太阳为中心的地球公转示意图差别较大,在判读时有一定的难度。笔者经过教学实践与研究,得出如下判读技巧。

一、方向的判读

此处通常指地平圈上方向的判读。

⑴地平圈上方向的判读与普通地图上方向的判读方法基本一致,即“上北下南,左西右东”;

⑵可通过太阳的升落先判断东西方向,再由此确定其它方向;

⑶在已知观测点位于南半球或北半球时,可通过正午太阳高度最低时太阳上中天的位置来判读南北方向。即:若观测点位于北半球,正午太阳高度最低时太阳上中天的位置在地平面上的投影便指向南方向;若观测点位于南半球,正午太阳高度最低时太阳上中天的位置在地平面上的投影则指向北方向。

二、观测点位于南北半球的判读

⑴若正午太阳高度最低时太阳上中天的位置位于观测点之南,则观测点位于北半球;

⑵若正午太阳高度最低时太阳上中天的位置位于观测点之北,则观测点位于南半球;⑶若太阳视运行轨迹的圆心总在观测点上,则观测点位于赤道上。

三、正午太阳高度的判读

连接正午时太阳所在位置(即太阳上中天的位置)与观测点之间的连线,与南北向连线的夹角,即为观测点所在纬线此日的正午太阳高度(取锐角或直角)。

由图知可判读出全年正午太阳高度的变化范围。

四、昼夜长短的判读

太阳视运动轨迹在地平圈以上弧长的变化,即表示昼长的变化。

⑴若此轨迹为优弧,则表示观测点所在纬线此时昼长夜短;

⑵若此轨迹为劣弧,则表示观测点所在纬线此时昼短夜长;

⑶若轨迹圆心恰好为观测点,则表示观测点所在纬线此时昼夜平分;

⑷若太阳视运动轨迹在地平圈以上是一个完整的圆,则表示观测点所在纬线此时出现极昼。

⑸由图很容易就可判断出,北半球各地夏至日昼最长,冬至日昼最短;南半球与之相反。

五、二分二至的判读

⑴若观测点位于北半球,则太阳视运动轨迹最长时为夏至,最短时为冬至,轨迹圆心在观测点时为春秋分;

⑵若观测点位于南半球,则太阳视运动轨迹最长时为冬至,最短时为夏至,轨迹圆心在观测点时为春秋分;

⑶若观测点位于赤道上,则正午太阳高度最小时上中天位置在观测点之北的为夏至,在观测点之南的为冬至,正午太阳高度最大(90°)时为春秋分。

六、日出日落方向的判读

在未出现极昼或极夜现象的纬线上(即太阳视运动轨迹与地平圈相交),无论在北半球还是南半球,日出日落方向的变化规律如下表所示:

日 期

日出方向

日落方向

春分(3月21日)至 秋分(9月23日)

东北

西北

春分(3月21日)或 秋分(9月23日)

正东

正西

秋分(9月23日) 至 次年春分(3月21日)

东南

西南

赤道上无论何时,日出方向为正东,日落方向为正西。

七、影子变化的判读

⑴影长变化:①日出时影长最长,之后缩短,正午时最短,之后变长,日落时达最长。

②直射点上无影子。

⑵影子方向变化的判读:

北回归线以北地区(含北回归线):顺时针方向移动。

北回归线到赤道之间:第一次被直射前和第二次被直射后,顺时针方向移动;

第一次被直射后至第二次被直射前,逆时针方向移动。

南回归线以南地区(含南回归线):逆时针方向移动。

南回归线到赤道之间:第一次被直射前和第二次被直射后,逆时针方向移动;

第一次被直射后至第二次被直射前,顺时针方向移动。

⑶赤道上影子移动方向的变化如下表:

日 期

影子移动方向

春分(3月21日)至 秋分(9月23日)

逆时针

春分(3月21日)或 秋分(9月23日)

以观测点为中心,作线段式变化。

最长→变短→无→变长→最长

秋分(9月23日)至 次年春分(3月21日)

顺时针

(补充说明:①本文中相关比较都是在天球半径等长下的比较;②当观测点出现极昼时,太阳视运动轨迹将不与地平圈相交,此时太阳视运动轨迹不是一段圆弧,而是一个圆。若北极圈内出现极昼现象,则太阳视运动轨迹是逆时针运行的圆;若南极圈内出现极昼现象,则太阳视运动轨迹是顺时针运行的圆。)

12、方案设计与分析(4分)。

请你设计一个方案:测定学校操场某点的东南西北方向。要求:简要写出方案及原理,也可用简图作必要的说明。

方案设计合理,有地理原理为出发点、有步骤即可得分。

方案:在某点A树一竿,并以该点为中心画一圆;某一天,竿的日影在上午和下午的某一刻的影长刚好与圆相交,记录这两点E、F;连接这两点线MN(这条线就是通过当地的一条纬线,该线指示东西的方向。过A点作MN的垂线,即该线就是通过A点的经线,与日影相反方向一端就是该点A的正南方向。

(2)原理:太阳高度角的日变化规律。一天当中,除了正午,太阳高度角有2个时刻是相等的,其影长也有2个时刻是相等的。(在我们北回归线以北,正午的影子是朝正北;在北回归线上,正午的影子可朝北或没有;在北回归线以南,正午的影子朝正北,无、或朝正南。)