3.6 惯性 教案

图片预览

文档简介

探索课“惯性”电子教案

(一)教学目标:

知识方面:a、理解惯性的概念。

b、知道一切物体都有惯性,惯性是物体的固有属性。

能力方面:a、能用科学的语言解释一些惯性现象。

b、锻炼在纷繁的实验现象中获得一些规律性的认识。

态度方面: 鼓励学生利用身边的器具有所思考地“玩”,尝试将所学的知识寓于“玩”中,在“玩”中获得规律性的知识。——培养积极的学习态度。

(二)教学重难点:

重点: 认识惯性,并理解惯性是一切物体固有的属性。

难点: 惯性现象的科学解释。

(三)教学任务分析:

惯性是一个比较重要而难懂的概念。老教材中先学习牛顿第一定律,再引出惯性概念,增加了建立惯性概念的难度,容易使学生将惯性和惯性定律混为一谈。新教材在顺序上的改变是合理的,在惯性之后再引出牛顿第一定律显得顺理成章,即正是由于物体的固有属性惯性才导致有牛顿第一定律中描述的规律。

本节课教学主要集中在两个方面:对惯性是物体固有属性的认识和惯性现象的解释。至于影响惯性大小的因素和突出的惯性应用实例放到第二课时中进行教学。

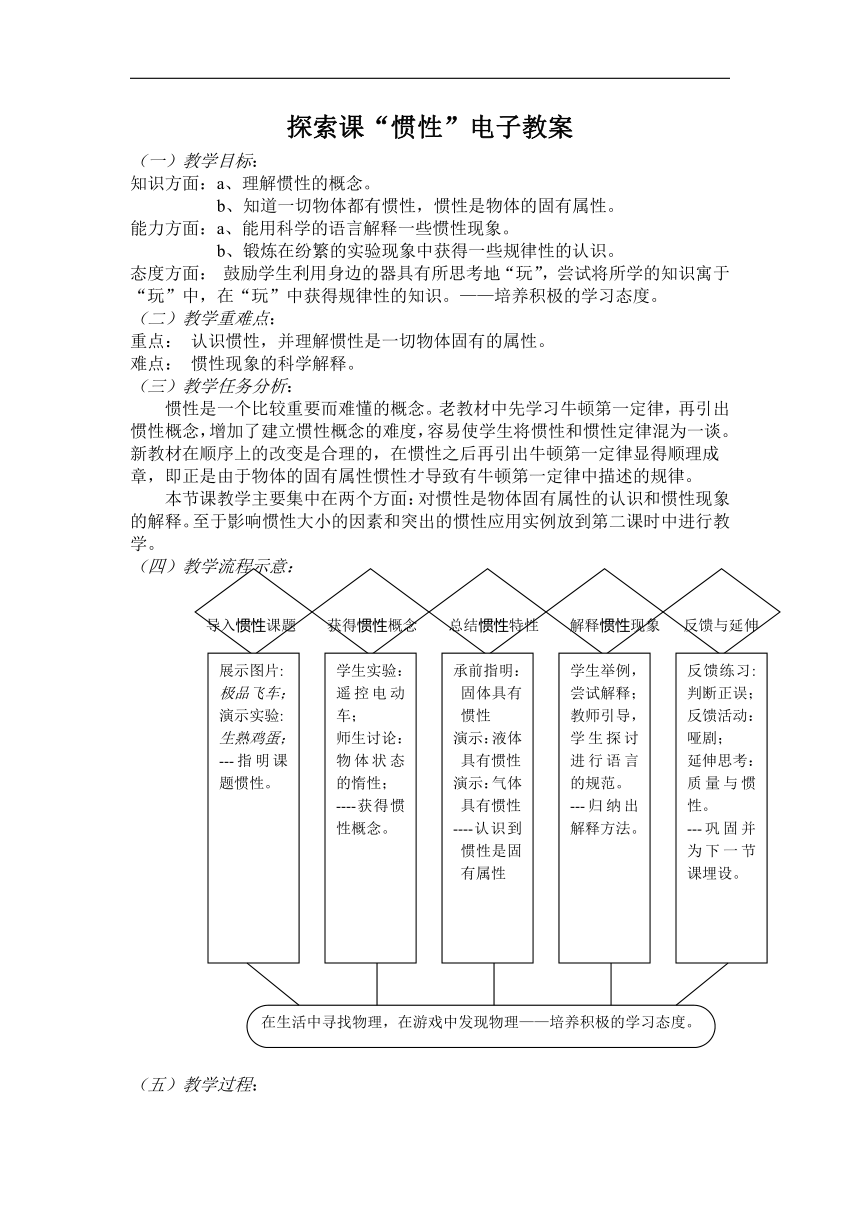

(四)教学流程示意:

(五)教学过程:

课前准备

投映图片:“极品飞车”,预示本节课的内容。

新课引入:

先让学生说出图片所指,再进行演示实验:出示鸡蛋两个,要求判断生熟。

引出课题: 惯性。

新课教学:

获得惯性概念

由学生尝试举例并说明什么是惯性。

通过一个简单的动画演示提示学生用遥控电动车进行实验探究。

渐进式总结,最后得出惯性(物体具有的总要维持它原先运动状态不变的性质)的概念,类比指出“惰性”。

阅读课文,增进对惯性的理解。

得出惯性特性

承前指出固体具有惯性。

演示实验:手持满烧杯杯水,突然水平运动,部分水溢出下落。静止的液体具有保持静止的惯性。

演示实验:泼水。运动的液体具有保持运动的惯性。

演示实验:制造肥皂泡。静止的气体具有保持静止的惯性。

演示实验:可乐杯吹蜡烛。运动的气体具有保持运动的惯性。

得出结论:惯性是一切物体在任何情况下所固有的属性。

解释惯性现象

学生举例,教师提取典型事例,学生尝试解释。

结合课件分步启发:原来整体的状态是什么→突然发生什么情况→由于惯性,某部分要保持什么状态→出现什么现象。

在由学生尝试解释了“生熟鸡蛋”后,将两只鸡蛋敲碎以证实。

课堂反馈

出示反馈练习,巩固认识。

教师表演一段哑剧,要学生指出哪些地方反映了物体具有惯性。

课后作业

延伸思考: 出示动画“大小相同的小球以同一速度撞大小不同的木块”和图片“高速公路大小车辆限速牌”,由此尝试获得有关惯性大小的特点。

以“物体没有了惯性,世界将会怎样”为题写一篇百字小论文。

(六)设计思路及课后反思

设计思路:

“惯性”是初中物理的一个重要内容,相关知识点包括“惯性是物体的固有属性”、“惯性与质量”、“惯性现象的解释”以及“惯性定律”等。本节探索课捡选了“惯性是物体的固有属性”、“惯性现象的解释”作为上课内容。前者是重点后者为难点。

惯性现象在生活中比比皆是,随时随处可见。虽然司空见惯,但要由现象形成规律性的认识却不容易,“惯性是物体的固有属性”对初中生来说理解起来颇有难度。为此,安排学生利用玩具电动车进行实验,避免一开始就进入说教。实验前安排一点动画演示和提示是必要的,否则学生只会停留在“玩”上而不知从何着手去获得规律性的认识。

为了加深对“惯性是物体的固有属性”的认识,探索性地安排了一系列的演示实验,分别说明固体、液体和气体都具有惯性,较自然地过渡到“一切物体都固有的属性”,同时生动有趣的实验也能调节课堂气氛。

对惯性的规范性的解释历来是一大难点,大多数学生的表述通常都成问题。本课起初试图结合课件的活泼方式来分解解释步骤,归纳出解释用语的“四个什么”,这样有利于化解难点,后觉有应试教育嫌疑而摈弃,只作适度的分解说明。这样似乎更符合新教材的精神。但内心总觉得对部分悟性较好的学生来说有些可惜。

课堂反馈分两个部分,“反馈练习”及“哑剧”表演。反馈练习精选五六个学生最易误解的说法,用以检验一堂课的学习效果,并通过“扶正”来加深对惯性的正确认识。很有必要。之后安排一段轻松的“哑剧”,将一些动作揉合在这段情景剧中,让学生挑出哪些地方说明了惯性的存在。

最后,安排启发式的动画和图片为下一节课埋下伏笔:惯性与质量的关系。

课后作业也体现一点新教材特色,写一段小文章:“物体没有了惯性,世界将会怎样?”

课后反思评价:

引入课题的演示实验“判断鸡蛋生熟”,前后呼应很有吸引力。

学生的玩具电动车实验效果较理想。教师的动画演示没有必要,提示性语言已足够。玩具电动车和木块的搭配课前需要调试,否则效果会受影响。

演示实验效果很理想,尤其“吹蜡烛”、“肥皂泡”实验时学生显得很兴奋,出乎意料。说明有些实验在教师看来没什么,但学生却非常感兴趣,可能因为符合他们的心理特点和认知层次。

反馈练习中的几个“判断正误”正确率较高,说明对该节课知识的理解达到了预计。

“哑剧”使本节课气氛达到高潮,找了几个平时成绩垫底的学生来挑,居然都很成功。

(七)教学及课件使用说明:

1、教学中交替使用了课件(文字、图片、动画等)、学生实验、演示实验以及哑剧等。

2、课件在Authorware5.0平台下制作。 由于可能的兼容性问题,打包后在Windows环境下无法正常运行Flash动画,因而课件运行必须依托Authorware5.0。

3、考虑到实际使用于课堂教学,课件各画面中少有提示性语言或符号,以免分散学生注意力。实际使用中必要时可使用菜单进入各主要环节。

设计思路及课后反思

设计思路:

“惯性”是初中物理的一个重要内容,相关知识点包括“惯性是物体的固有属性”、“惯性与质量”、“惯性现象的解释”以及“惯性定律”等。本节探索课捡选了“惯性是物体的固有属性”、“惯性现象的解释”作为上课内容。前者是重点后者为难点。

惯性现象在生活中比比皆是,随时随处可见。虽然司空见惯,但要由现象形成规律性的认识却不容易,“惯性是物体的固有属性”对初中生来说理解起来颇有难度。为此,安排学生利用玩具电动车进行实验,避免一开始就进入说教。实验前安排一点动画演示和提示是必要的,否则学生只会停留在“玩”上而不知从何着手去获得规律性的认识。

为了加深对“惯性是物体的固有属性”的认识,探索性地安排了一系列的演示实验,分别说明固体、液体和气体都具有惯性,较自然地过渡到“一切物体都固有的属性”,同时生动有趣的实验也能调节课堂气氛。

对惯性的规范性的解释历来是一大难点,大多数学生的表述通常都成问题。本课起初试图结合课件的活泼方式来分解解释步骤,归纳出解释用语的“四个什么”,这样有利于化解难点,后觉有应试教育嫌疑而摈弃,只作适度的分解说明。这样似乎更符合新教材的精神。但内心总觉得对部分悟性较好的学生来说有些可惜。

课堂反馈分两个部分,“反馈练习”及“哑剧”表演。反馈练习精选五六个学生最易误解的说法,用以检验一堂课的学习效果,并通过“扶正”来加深对惯性的正确认识。很有必要。之后安排一段轻松的“哑剧”,将一些动作揉合在这段情景剧中,让学生挑出哪些地方说明了惯性的存在。

最后,安排启发式的动画和图片为下一节课埋下伏笔:惯性与质量的关系。

课后作业也体现一点新教材特色,写一段小文章:“物体没有了惯性,世界将会怎样?”

课后反思评价:

引入课题的演示实验“判断鸡蛋生熟”,前后呼应很有吸引力。

学生的玩具电动车实验效果较理想。教师的动画演示没有必要,提示性语言已足够。玩具电动车和木块的搭配课前需要调试,否则效果会受影响。

演示实验效果很理想,尤其“吹蜡烛”、“肥皂泡”实验时学生显得很兴奋,出乎意料。说明有些实验在教师看来没什么,但学生却非常感兴趣,可能因为符合他们的心理特点和认知层次。

反馈练习中的几个“判断正误”正确率较高,说明对该节课知识的理解达到了预计。

“哑剧”使本节课气氛达到高潮,找了几个平时成绩垫底的学生来挑,居然都很成功。

(一)教学目标:

知识方面:a、理解惯性的概念。

b、知道一切物体都有惯性,惯性是物体的固有属性。

能力方面:a、能用科学的语言解释一些惯性现象。

b、锻炼在纷繁的实验现象中获得一些规律性的认识。

态度方面: 鼓励学生利用身边的器具有所思考地“玩”,尝试将所学的知识寓于“玩”中,在“玩”中获得规律性的知识。——培养积极的学习态度。

(二)教学重难点:

重点: 认识惯性,并理解惯性是一切物体固有的属性。

难点: 惯性现象的科学解释。

(三)教学任务分析:

惯性是一个比较重要而难懂的概念。老教材中先学习牛顿第一定律,再引出惯性概念,增加了建立惯性概念的难度,容易使学生将惯性和惯性定律混为一谈。新教材在顺序上的改变是合理的,在惯性之后再引出牛顿第一定律显得顺理成章,即正是由于物体的固有属性惯性才导致有牛顿第一定律中描述的规律。

本节课教学主要集中在两个方面:对惯性是物体固有属性的认识和惯性现象的解释。至于影响惯性大小的因素和突出的惯性应用实例放到第二课时中进行教学。

(四)教学流程示意:

(五)教学过程:

课前准备

投映图片:“极品飞车”,预示本节课的内容。

新课引入:

先让学生说出图片所指,再进行演示实验:出示鸡蛋两个,要求判断生熟。

引出课题: 惯性。

新课教学:

获得惯性概念

由学生尝试举例并说明什么是惯性。

通过一个简单的动画演示提示学生用遥控电动车进行实验探究。

渐进式总结,最后得出惯性(物体具有的总要维持它原先运动状态不变的性质)的概念,类比指出“惰性”。

阅读课文,增进对惯性的理解。

得出惯性特性

承前指出固体具有惯性。

演示实验:手持满烧杯杯水,突然水平运动,部分水溢出下落。静止的液体具有保持静止的惯性。

演示实验:泼水。运动的液体具有保持运动的惯性。

演示实验:制造肥皂泡。静止的气体具有保持静止的惯性。

演示实验:可乐杯吹蜡烛。运动的气体具有保持运动的惯性。

得出结论:惯性是一切物体在任何情况下所固有的属性。

解释惯性现象

学生举例,教师提取典型事例,学生尝试解释。

结合课件分步启发:原来整体的状态是什么→突然发生什么情况→由于惯性,某部分要保持什么状态→出现什么现象。

在由学生尝试解释了“生熟鸡蛋”后,将两只鸡蛋敲碎以证实。

课堂反馈

出示反馈练习,巩固认识。

教师表演一段哑剧,要学生指出哪些地方反映了物体具有惯性。

课后作业

延伸思考: 出示动画“大小相同的小球以同一速度撞大小不同的木块”和图片“高速公路大小车辆限速牌”,由此尝试获得有关惯性大小的特点。

以“物体没有了惯性,世界将会怎样”为题写一篇百字小论文。

(六)设计思路及课后反思

设计思路:

“惯性”是初中物理的一个重要内容,相关知识点包括“惯性是物体的固有属性”、“惯性与质量”、“惯性现象的解释”以及“惯性定律”等。本节探索课捡选了“惯性是物体的固有属性”、“惯性现象的解释”作为上课内容。前者是重点后者为难点。

惯性现象在生活中比比皆是,随时随处可见。虽然司空见惯,但要由现象形成规律性的认识却不容易,“惯性是物体的固有属性”对初中生来说理解起来颇有难度。为此,安排学生利用玩具电动车进行实验,避免一开始就进入说教。实验前安排一点动画演示和提示是必要的,否则学生只会停留在“玩”上而不知从何着手去获得规律性的认识。

为了加深对“惯性是物体的固有属性”的认识,探索性地安排了一系列的演示实验,分别说明固体、液体和气体都具有惯性,较自然地过渡到“一切物体都固有的属性”,同时生动有趣的实验也能调节课堂气氛。

对惯性的规范性的解释历来是一大难点,大多数学生的表述通常都成问题。本课起初试图结合课件的活泼方式来分解解释步骤,归纳出解释用语的“四个什么”,这样有利于化解难点,后觉有应试教育嫌疑而摈弃,只作适度的分解说明。这样似乎更符合新教材的精神。但内心总觉得对部分悟性较好的学生来说有些可惜。

课堂反馈分两个部分,“反馈练习”及“哑剧”表演。反馈练习精选五六个学生最易误解的说法,用以检验一堂课的学习效果,并通过“扶正”来加深对惯性的正确认识。很有必要。之后安排一段轻松的“哑剧”,将一些动作揉合在这段情景剧中,让学生挑出哪些地方说明了惯性的存在。

最后,安排启发式的动画和图片为下一节课埋下伏笔:惯性与质量的关系。

课后作业也体现一点新教材特色,写一段小文章:“物体没有了惯性,世界将会怎样?”

课后反思评价:

引入课题的演示实验“判断鸡蛋生熟”,前后呼应很有吸引力。

学生的玩具电动车实验效果较理想。教师的动画演示没有必要,提示性语言已足够。玩具电动车和木块的搭配课前需要调试,否则效果会受影响。

演示实验效果很理想,尤其“吹蜡烛”、“肥皂泡”实验时学生显得很兴奋,出乎意料。说明有些实验在教师看来没什么,但学生却非常感兴趣,可能因为符合他们的心理特点和认知层次。

反馈练习中的几个“判断正误”正确率较高,说明对该节课知识的理解达到了预计。

“哑剧”使本节课气氛达到高潮,找了几个平时成绩垫底的学生来挑,居然都很成功。

(七)教学及课件使用说明:

1、教学中交替使用了课件(文字、图片、动画等)、学生实验、演示实验以及哑剧等。

2、课件在Authorware5.0平台下制作。 由于可能的兼容性问题,打包后在Windows环境下无法正常运行Flash动画,因而课件运行必须依托Authorware5.0。

3、考虑到实际使用于课堂教学,课件各画面中少有提示性语言或符号,以免分散学生注意力。实际使用中必要时可使用菜单进入各主要环节。

设计思路及课后反思

设计思路:

“惯性”是初中物理的一个重要内容,相关知识点包括“惯性是物体的固有属性”、“惯性与质量”、“惯性现象的解释”以及“惯性定律”等。本节探索课捡选了“惯性是物体的固有属性”、“惯性现象的解释”作为上课内容。前者是重点后者为难点。

惯性现象在生活中比比皆是,随时随处可见。虽然司空见惯,但要由现象形成规律性的认识却不容易,“惯性是物体的固有属性”对初中生来说理解起来颇有难度。为此,安排学生利用玩具电动车进行实验,避免一开始就进入说教。实验前安排一点动画演示和提示是必要的,否则学生只会停留在“玩”上而不知从何着手去获得规律性的认识。

为了加深对“惯性是物体的固有属性”的认识,探索性地安排了一系列的演示实验,分别说明固体、液体和气体都具有惯性,较自然地过渡到“一切物体都固有的属性”,同时生动有趣的实验也能调节课堂气氛。

对惯性的规范性的解释历来是一大难点,大多数学生的表述通常都成问题。本课起初试图结合课件的活泼方式来分解解释步骤,归纳出解释用语的“四个什么”,这样有利于化解难点,后觉有应试教育嫌疑而摈弃,只作适度的分解说明。这样似乎更符合新教材的精神。但内心总觉得对部分悟性较好的学生来说有些可惜。

课堂反馈分两个部分,“反馈练习”及“哑剧”表演。反馈练习精选五六个学生最易误解的说法,用以检验一堂课的学习效果,并通过“扶正”来加深对惯性的正确认识。很有必要。之后安排一段轻松的“哑剧”,将一些动作揉合在这段情景剧中,让学生挑出哪些地方说明了惯性的存在。

最后,安排启发式的动画和图片为下一节课埋下伏笔:惯性与质量的关系。

课后作业也体现一点新教材特色,写一段小文章:“物体没有了惯性,世界将会怎样?”

课后反思评价:

引入课题的演示实验“判断鸡蛋生熟”,前后呼应很有吸引力。

学生的玩具电动车实验效果较理想。教师的动画演示没有必要,提示性语言已足够。玩具电动车和木块的搭配课前需要调试,否则效果会受影响。

演示实验效果很理想,尤其“吹蜡烛”、“肥皂泡”实验时学生显得很兴奋,出乎意料。说明有些实验在教师看来没什么,但学生却非常感兴趣,可能因为符合他们的心理特点和认知层次。

反馈练习中的几个“判断正误”正确率较高,说明对该节课知识的理解达到了预计。

“哑剧”使本节课气氛达到高潮,找了几个平时成绩垫底的学生来挑,居然都很成功。