【备考2020】高考二轮复习 中国现代政治文明专题 知识点总结(含练习 )

文档属性

| 名称 | 【备考2020】高考二轮复习 中国现代政治文明专题 知识点总结(含练习 ) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-10-28 15:30:36 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

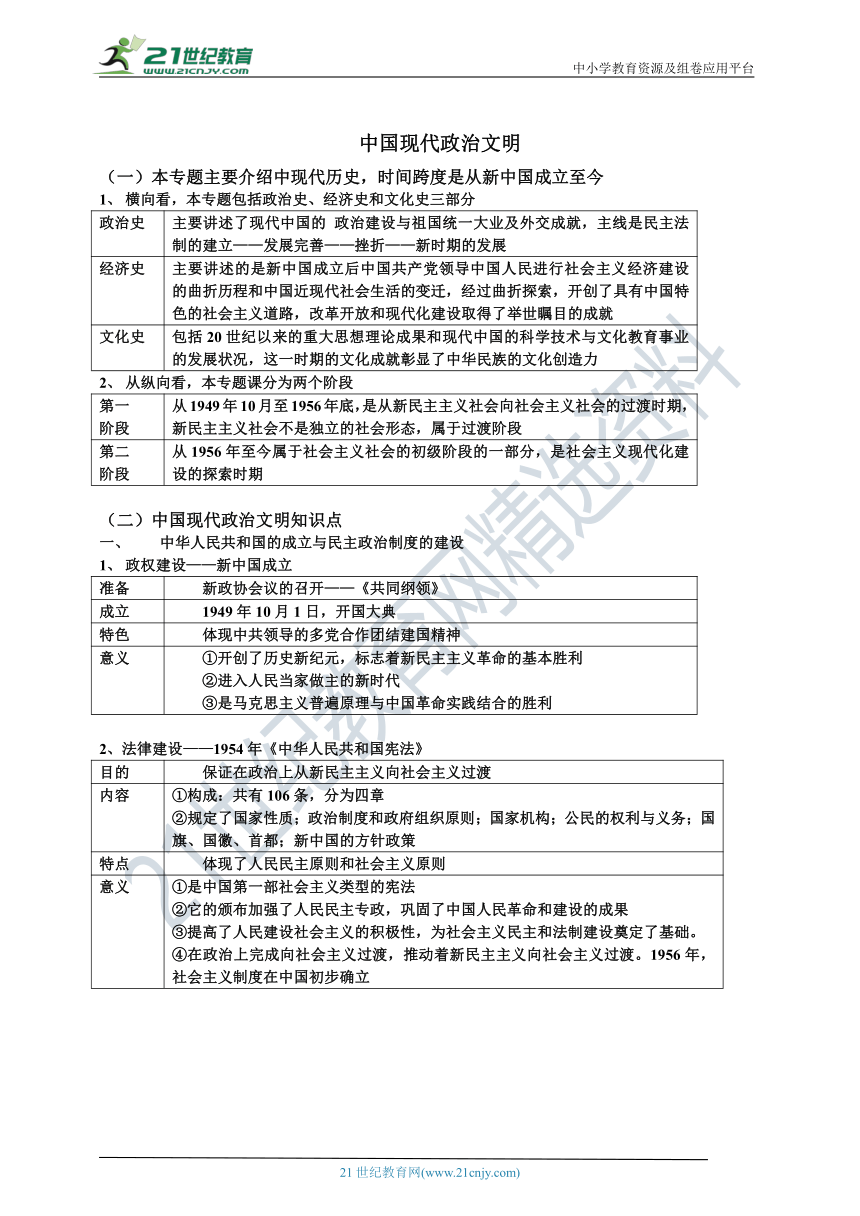

中国现代政治文明

(一)本专题主要介绍中现代历史,时间跨度是从新中国成立至今

1、 横向看,本专题包括政治史、经济史和文化史三部分

政治史 主要讲述了现代中国的 政治建设与祖国统一大业及外交成就,主线是民主法制的建立——发展完善——挫折——新时期的发展

经济史 主要讲述的是新中国成立后中国共产党领导中国人民进行社会主义经济建设的曲折历程和中国近现代社会生活的变迁,经过曲折探索,开创了具有中国特色的社会主义道路,改革开放和现代化建设取得了举世瞩目的成就

文化史 包括20世纪以来的重大思想理论成果和现代中国的科学技术与文化教育事业的发展状况,这一时期的文化成就彰显了中华民族的文化创造力

2、 从纵向看,本专题课分为两个阶段

第一 阶段 从1949年10月至1956年底,是从新民主主义社会向社会主义社会的过渡时期,新民主主义社会不是独立的社会形态,属于过渡阶段

第二 阶段 从1956年至今属于社会主义社会的初级阶段的一部分,是社会主义现代化建设的探索时期

(二)中国现代政治文明知识点

1、 中华人民共和国的成立与民主政治制度的建设

1、 政权建设——新中国成立

准备 新政协会议的召开——《共同纲领》

成立 1949年10月1日,开国大典

特色 体现中共领导的多党合作团结建国精神

意义 ①开创了历史新纪元,标志着新民主主义革命的基本胜利②进入人民当家做主的新时代③是马克思主义普遍原理与中国革命实践结合的胜利

2、法律建设——1954年《中华人民共和国宪法》

目的 保证在政治上从新民主主义向社会主义过渡

内容 ①构成:共有106条,分为四章②规定了国家性质;政治制度和政府组织原则;国家机构;公民的权利与义务;国旗、国徽、首都;新中国的方针政策

特点 体现了人民民主原则和社会主义原则

意义 ①是中国第一部社会主义类型的宪法②它的颁布加强了人民民主专政,巩固了中国人民革命和建设的成果③提高了人民建设社会主义的积极性,为社会主义民主和法制建设奠定了基础。④在政治上完成向社会主义过渡,推动着新民主主义向社会主义过渡。1956年,社会主义制度在中国初步确立

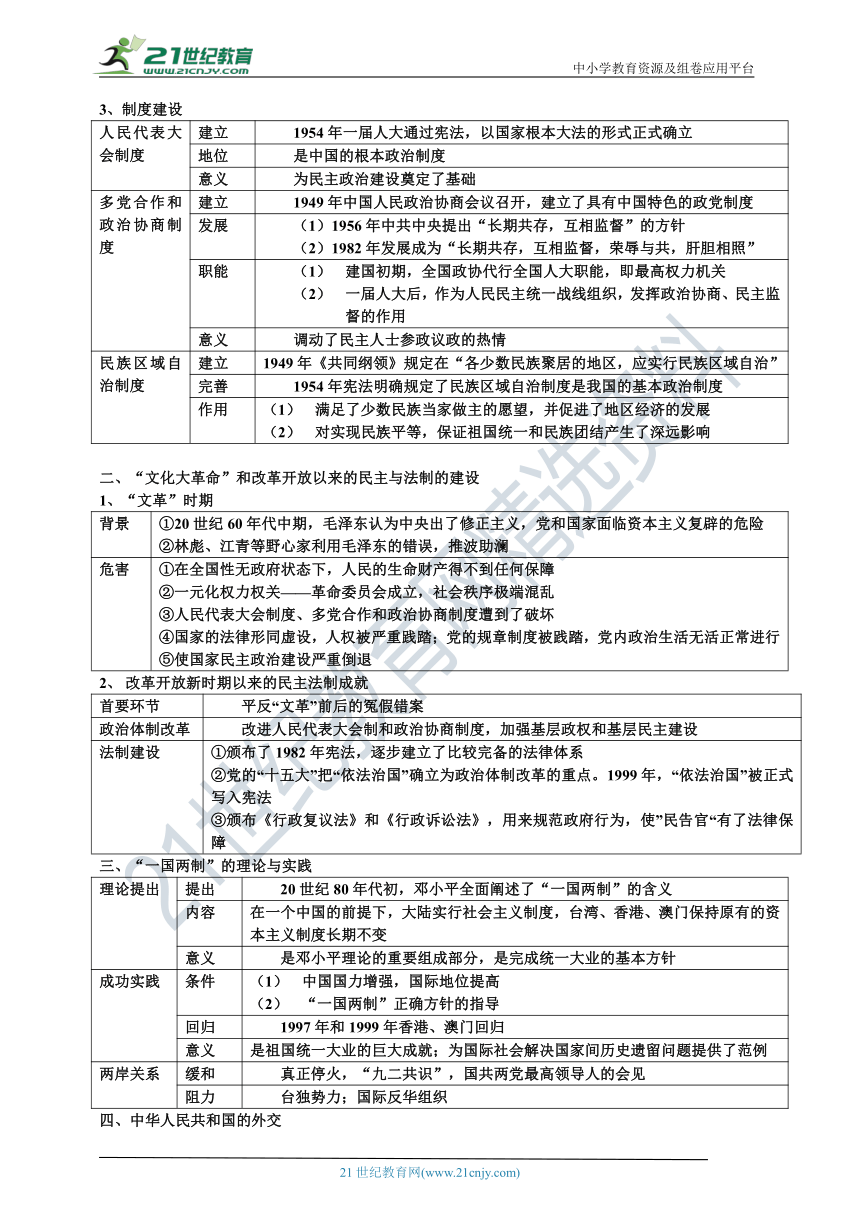

3、制度建设

人民代表大会制度 建立 1954年一届人大通过宪法,以国家根本大法的形式正式确立

地位 是中国的根本政治制度

意义 为民主政治建设奠定了基础

多党合作和政治协商制度 建立 1949年中国人民政治协商会议召开,建立了具有中国特色的政党制度

发展 (1)1956年中共中央提出“长期共存,互相监督”的方针 (2)1982年发展成为“长期共存,互相监督,荣辱与共,肝胆相照”

职能 建国初期,全国政协代行全国人大职能,即最高权力机关 一届人大后,作为人民民主统一战线组织,发挥政治协商、民主监督的作用

意义 调动了民主人士参政议政的热情

民族区域自治制度 建立 1949年《共同纲领》规定在“各少数民族聚居的地区,应实行民族区域自治”

完善 1954年宪法明确规定了民族区域自治制度是我国的基本政治制度

作用 满足了少数民族当家做主的愿望,并促进了地区经济的发展 对实现民族平等,保证祖国统一和民族团结产生了深远影响

二、“文化大革命”和改革开放以来的民主与法制的建设

1、“文革”时期

背景 ①20世纪60年代中期,毛泽东认为中央出了修正主义,党和国家面临资本主义复辟的危险②林彪、江青等野心家利用毛泽东的错误,推波助澜

危害 ①在全国性无政府状态下,人民的生命财产得不到任何保障②一元化权力权关——革命委员会成立,社会秩序极端混乱③人民代表大会制度、多党合作和政治协商制度遭到了破坏④国家的法律形同虚设,人权被严重践踏;党的规章制度被践踏,党内政治生活无活正常进行⑤使国家民主政治建设严重倒退

2、 改革开放新时期以来的民主法制成就

首要环节 平反“文革”前后的冤假错案

政治体制改革 改进人民代表大会制和政治协商制度,加强基层政权和基层民主建设

法制建设 ①颁布了1982年宪法,逐步建立了比较完备的法律体系②党的“十五大”把“依法治国”确立为政治体制改革的重点。1999年,“依法治国”被正式写入宪法③颁布《行政复议法》和《行政诉讼法》,用来规范政府行为,使”民告官“有了法律保障

三、“一国两制”的理论与实践

理论提出 提出 20世纪80年代初,邓小平全面阐述了“一国两制”的含义

内容 在一个中国的前提下,大陆实行社会主义制度,台湾、香港、澳门保持原有的资本主义制度长期不变

意义 是邓小平理论的重要组成部分,是完成统一大业的基本方针

成功实践 条件 中国国力增强,国际地位提高 “一国两制”正确方针的指导

回归 1997年和1999年香港、澳门回归

意义 是祖国统一大业的巨大成就;为国际社会解决国家间历史遗留问题提供了范例

两岸关系 缓和

阻力 台独势力;国际反华组织

四、中华人民共和国的外交

1、建国初期的外交

国 际 环 境 有利 资本主义世界体系被严重削弱 社会主义越出一国范围,形成一个世界体系 亚非拉许多国家赢得了民族独立 中国人民革命的胜利打击了帝国主义,鼓舞了世界人民的反帝斗争和民主革命运动 国际关系最突出的特点是:社会主义与资本主义两大阵营的对立和激烈斗争

不利 美国和一些帝国主义国家对中国采取政治上不承认、经济上封锁禁运、军事上包围威胁的政策

方针 “另起炉灶”;“打扫干净屋子再请客”;“一边倒”

成 就 冲破美国的外交孤立政策,同苏联等17个国家正式建立外交关系 1953年,提出“和平共处五项原则”,标志着新中国外交政策的成熟 1954年,以五大国的地位参加日内瓦会议,会上发挥了积极作用 1955年,参加万隆会议,提出“求同存异”的方针,会后与更多亚非国家建立外交关系

2、70年代我国外交事业的发展

特点 外交有重大突破和转机,转变的关键是中美关系的逐步缓和

成就 (1)1971年10月恢复中国在联合国的合法权利,恢复安理会常任理事国的席位 (2)1972年2月尼克松访华,签订《中美联合公报》,两国关系开始走向正常化 (3)1972年田中角荣访华,签订中日两国邦交正常化的协定 (4)发展同第三世界国家友好互助关系

原因 国际局势的变化,美苏争霸处于苏攻美守阶段,第三世界崛起 中国综合国力增强,国际地位的不断提高

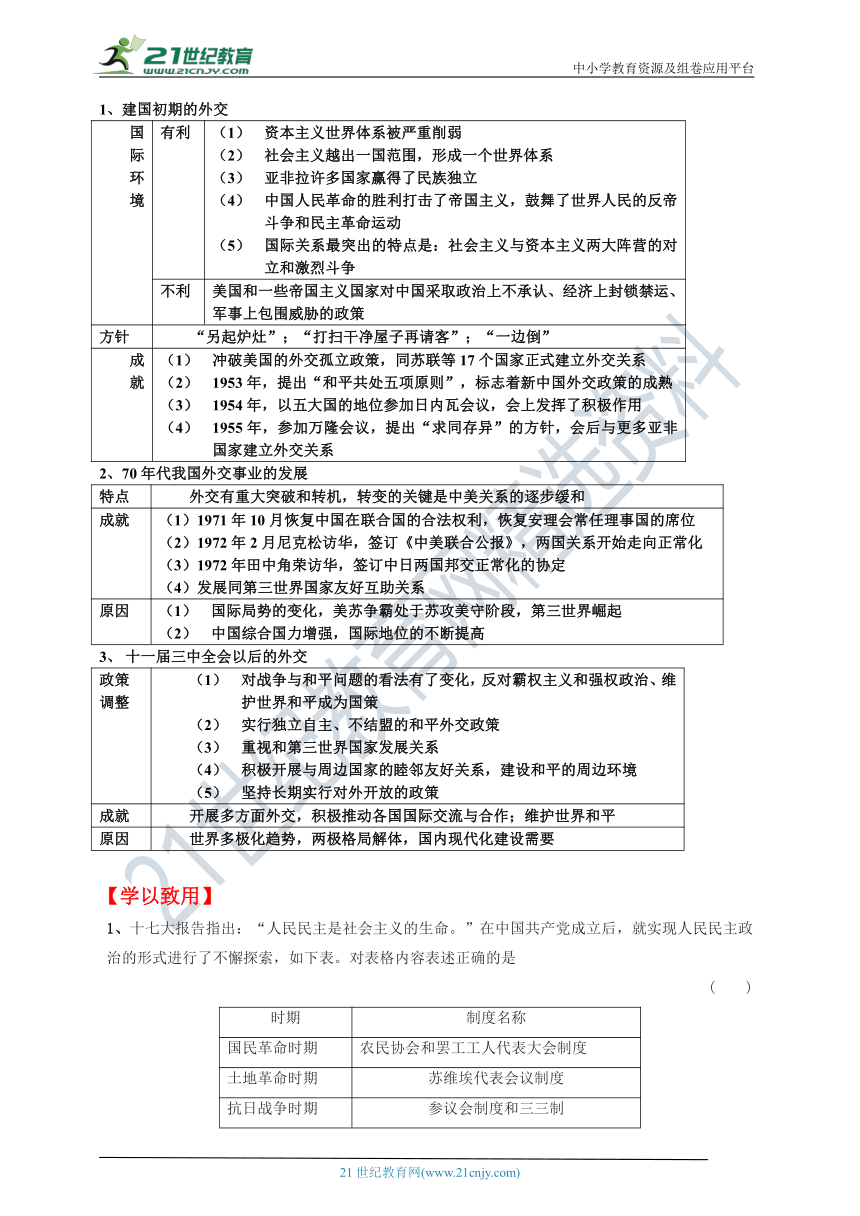

3、 十一届三中全会以后的外交

政策 调整 对战争与和平问题的看法有了变化,反对霸权主义和强权政治、维护世界和平成为国策 实行独立自主、不结盟的和平外交政策 重视和第三世界国家发展关系 积极开展与周边国家的睦邻友好关系,建设和平的周边环境 坚持长期实行对外开放的政策

成就 开展多方面外交,积极推动各国国际交流与合作;维护世界和平

原因 世界多极化趋势,两极格局解体,国内现代化建设需要

【学以致用】

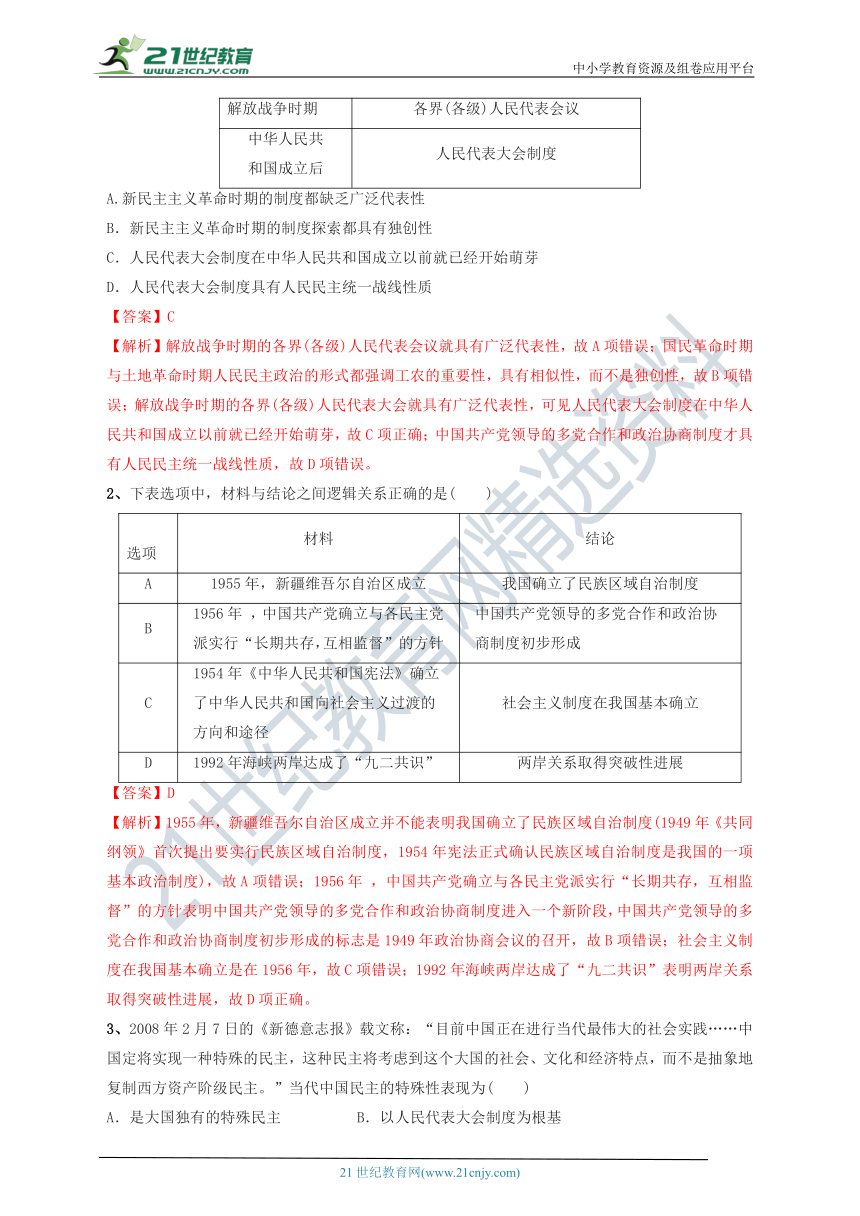

1、十七大报告指出:“人民民主是社会主义的生命。”在中国共产党成立后,就实现人民民主政治的形式进行了不懈探索,如下表。对表格内容表述正确的是

( )

时期 制度名称

国民革命时期 农民协会和罢工工人代表大会制度

土地革命时期 苏维埃代表会议制度

抗日战争时期 参议会制度和三三制

解放战争时期 各界(各级)人民代表会议

中华人民共 和国成立后 人民代表大会制度

A.新民主主义革命时期的制度都缺乏广泛代表性

B.新民主主义革命时期的制度探索都具有独创性

C.人民代表大会制度在中华人民共和国成立以前就已经开始萌芽

D.人民代表大会制度具有人民民主统一战线性质

【答案】C

【解析】解放战争时期的各界(各级)人民代表会议就具有广泛代表性,故A项错误;国民革命时期与土地革命时期人民民主政治的形式都强调工农的重要性,具有相似性,而不是独创性,故B项错误;解放战争时期的各界(各级)人民代表大会就具有广泛代表性,可见人民代表大会制度在中华人民共和国成立以前就已经开始萌芽,故C项正确;中国共产党领导的多党合作和政治协商制度才具有人民民主统一战线性质,故D项错误。

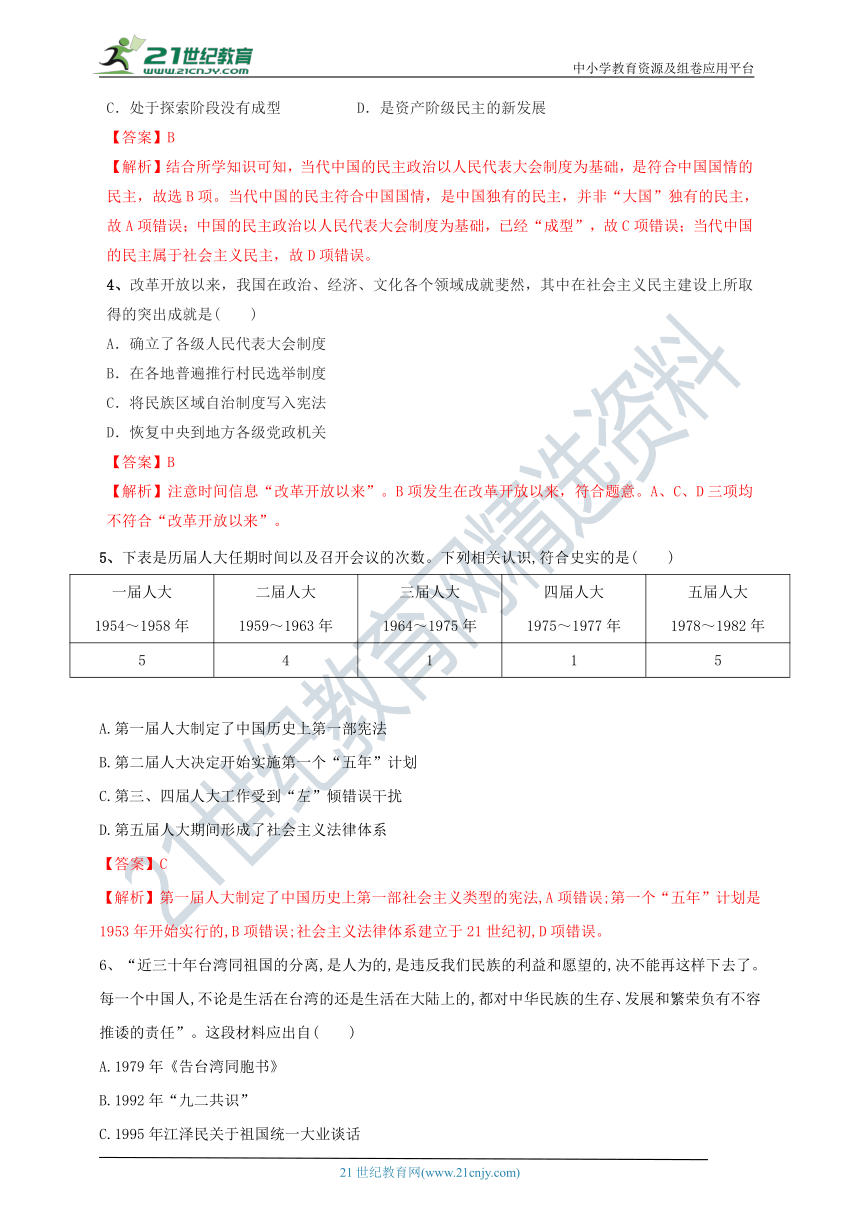

2、下表选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是( )

选项 材料 结论

A 1955年,新疆维吾尔自治区成立 我国确立了民族区域自治制度

B 1956年 ,中国共产党确立与各民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度初步形成

C 1954年《中华人民共和国宪法》确立了中华人民共和国向社会主义过渡的方向和途径 社会主义制度在我国基本确立

D 1992年海峡两岸达成了“九二共识”

【答案】D

【解析】1955年,新疆维吾尔自治区成立并不能表明我国确立了民族区域自治制度(1949年《共同纲领》首次提出要实行民族区域自治制度,1954年宪法正式确认民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度),故A项错误;1956年 ,中国共产党确立与各民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针表明中国共产党领导的多党合作和政治协商制度进入一个新阶段,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度初步形成的标志是1949年政治协商会议的召开,故B项错误;社会主义制度在我国基本确立是在1956年,故C项错误;1992年海峡两岸达成了“九二共识”表明两岸关系取得突破性进展,故D项正确。

3、2008年2月7日的《新德意志报》载文称:“目前中国正在进行当代最伟大的社会实践……中国定将实现一种特殊的民主,这种民主将考虑到这个大国的社会、文化和经济特点,而不是抽象地复制西方资产阶级民主。”当代中国民主的特殊性表现为( )

A.是大国独有的特殊民主 B.以人民代表大会制度为根基

C.处于探索阶段没有成型 D.是资产阶级民主的新发展

【答案】B

【解析】结合所学知识可知,当代中国的民主政治以人民代表大会制度为基础,是符合中国国情的民主,故选B项。当代中国的民主符合中国国情,是中国独有的民主,并非“大国”独有的民主,故A项错误;中国的民主政治以人民代表大会制度为基础,已经“成型”,故C项错误;当代中国的民主属于社会主义民主,故D项错误。

4、改革开放以来,我国在政治、经济、文化各个领域成就斐然,其中在社会主义民主建设上所取得的突出成就是( )

A.确立了各级人民代表大会制度

B.在各地普遍推行村民选举制度

C.将民族区域自治制度写入宪法

D.恢复中央到地方各级党政机关

【答案】B

【解析】注意时间信息“改革开放以来”。B项发生在改革开放以来,符合题意。A、C、D三项均不符合“改革开放以来”。

5、下表是历届人大任期时间以及召开会议的次数。下列相关认识,符合史实的是( )

一届人大1954~1958年 二届人大1959~1963年 三届人大1964~1975年 四届人大1975~1977年 五届人大1978~1982年

5 4 1 1 5

A.第一届人大制定了中国历史上第一部宪法

B.第二届人大决定开始实施第一个“五年”计划

C.第三、四届人大工作受到“左”倾错误干扰

D.第五届人大期间形成了社会主义法律体系

【答案】C

【解析】第一届人大制定了中国历史上第一部社会主义类型的宪法,A项错误;第一个“五年”计划是1953年开始实行的,B项错误;社会主义法律体系建立于21世纪初,D项错误。

6、“近三十年台湾同祖国的分离,是人为的,是违反我们民族的利益和愿望的,决不能再这样下去了。每一个中国人,不论是生活在台湾的还是生活在大陆上的,都对中华民族的生存、发展和繁荣负有不容推诿的责任”。这段材料应出自( )

A.1979年《告台湾同胞书》

B.1992年“九二共识”

C.1995年江泽民关于祖国统一大业谈话

D.2005年胡锦涛与连战会谈新闻公告

【答案】A

【解析】从“近三十年台湾同祖国的分离”等信息可判断该材料出自1979年《告台湾同胞书》。

7、邓小平在《一个国家,两种制度》中指出:“‘一个国家,两种制度’的构想是我们根据中国自己的情况提出来的,而现在已经成为国际上注意的问题了。”对此理解最正确的是( )

A.国际社会想干扰中国收回香港

B.国际社会一致认可“一国两制”

C.“一国两制”方案在联合国得以通过

D.“一国两制”对解决国际争端有借鉴作用

【答案】D

【解析】 世界上一系列争端都面临着用和平方式来解决还是用非和平方式来解决的问题。“一国两制”方案的付诸实施这个事例可能为国际上许多问题的解决提供一些有益的借鉴。

8、报纸作为大众传媒可以及时报道时事热点,下列两张报纸头版头条的有关内容,作为直接证据,可以用来研究新中国的( )

A.民主政治建设的曲折历程

B.人民代表大会制度的历史作用

C.新中国政治制度建立

D.中国人民政治协商会议的历史作用

【答案】A

【解析】本题主要考查学生的分析理解能力。图一中的“开进科室推动斗批改”,说明“文化大革命”对民主法制的破坏,图二中的中共十一届三中全会体现了民主政治建设的拨乱反正,所以总体体现了民主政治建设的曲折历程。

9、1974年2月,毛泽东同志在会见赞比亚总统卡翁达时再次说:“我看美国、苏联是第一世界。中间派,日本、欧洲、澳大利亚、加拿大,是第二世界。咱们是第三世界” 。“亚洲除了日本,都是第三世界,整个非洲都是第三世界,拉丁美洲也是第三世界” 。“三个世界”战略提出的背景是( )

A.反霸统一战线形成 B.国际力量对比发生重大变化

C.不结盟运动的兴起 D.中国开始改变意识形态外交

【答案】B

【解析】中国在任何时候都反对任何形式的霸权主义,中国也愿意联合世界上一切愿意反对霸权主义的国家共同反对霸权主义,故A项错误;20世纪六七十年代,国际上各种势力经过“大动荡、大分化、大改组”后,新的战略格局形成,美国因深陷越战泥潭,在美苏争霸中逐渐处于守势;苏联则在国际事务中愈发表现出咄咄逼人之势,对中国构成很大威胁,毛泽东敏锐地捕捉到世界格局的这一巨大变化,开始重新审视中美关系,并且利用美国的急切需要,推动中美关系走向缓和,随着中国和美国关系的逐步改善,一个新的世界政治地图的轮廓开始形成,在这一背景之下,1974年2月22日,毛泽东在会见赞比亚总统卡翁达时,首次提出划分三个世界的观点,故B项正确;不结盟运动兴起的时间是1961年,故C项错误;1953年底,和平共处五项原则的提出,超越了意识形态和社会制度的差异,故D项错误。

10、1972年,中美两国举行会谈。尼克松说:“是历史把我们带到一起来了”“这种突破不仅将有益于中美两国,而且在今后的岁月中会有益于世界。我就是为此目的而来的”。这次会谈的成果直接促进了( )

A.和平共处五项原则的提出 B.中国在联合国合法权力的恢复

C.中国与日本的邦交正常化 D.世界范围内冷战的结束

【答案】C

【解析】这次会谈的成果是指1972年尼克松访华,双方发表联合公报,与1953年和平共处五项原则的提出无关,故A项错误;中国恢复在联合国合法权力是在1971年,与1972年尼克松访华推动的结果无关,故B项错误;中美关系正常化直接促进了中国与日本的邦交正常化,故C项正确;世界范围内冷战的结束是在1991年之后,与尼克松访华无关,故D项错误。

11、到2013年底,我国共参加了130多个政府间国际组织,缔结了300多项多边条约,累计派出参加联合国维和官兵和警察1 4500多人次。我国积极参与反恐、防止核扩散和应对气候变化、金融危机、能源安全等领域的国际合作。这反映出新时期我国外交的特征之一是( )

A.经济外交取得丰硕成果 B.与世界大国的关系不断发展

C.多边外交日益丰富多彩 D.同发展中国家关系更加巩固

【答案】C

【解析】通过题干中我国参加政府间组织、缔结多边条约、参与维和、反恐、防扩散和应对气候变化、金融危机、能源安全等领域的国际合作,可知中国在新时期开展以联合国为中心的多边外交,所以C项正确;A项侧重经济外交;B项世界大国没有体现,D项不只是发展中国家。

12、1992年,两岸达成了“海峡两岸均坚持一个中国原则”的共识,为关系解冻撕开了裂口。数轮接触后,2005年国共两党领导人60年来首次会面。2008年以后,两岸直接“三通”,高层互动和协议签署明显加快。2015年,习近平、马英九两位“先生”,终结了跨世纪的两岸仇怨,改写了最初未曾料到的两岸关系历史,重塑了可能趋于黯然的两岸关系未来。这充分表明( )

A.两岸均坚持“一国两制”原则

B.改善和发展两岸关系是人心所向、大势所趋

C.两岸关系和平发展成果越来越大

D.两岸是不可分割的整体,是血浓于水的一家人

【答案】C

【解析】A项错误,因为台湾不认同“一国两制”原则;B、D两项材料没有体现;C项符合题意,故选C项。

13、外交是一个国家综合国力的体现;加强对外交往有利于国家发展和民族振兴。阅读下列材料,回答问题。

材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天下之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行……朝贡外交走进历史博物馆同列强将不平等条约强加在中国头上分不开,也就是说,是不平等条约迫使当时的中国政府不情愿地接受了现代外交。

——《不平等条约的另一面:推进中国

融入全球化历史进程》

材料二 1972年2月21日,美国总统尼克松访华,与毛泽东、周恩来等新中国第一代领导人一起,共同打破了中美两国关系的“坚冰”,成为20世纪影响国际关系格局的最深远事件之一。

——周正平、刘东凯《冀朝铸:见证中美关系史上关键时刻》

材料三 20世纪80年代,中国领导人开始接受国际贸易中“国际分工”的理念,认识到在国际市场上开发自身“比较优势”的重要性。东亚“四小龙”的出口导向型发展战略为中国提供了效仿的榜样。中国几乎同时与所有的国家改善关系,加强了与世界市场的交往和联系。

——摘编自郝雨凡《中国对外经济政策50年》

(1)根据材料一和所学知识,概括中国古代朝贡外交的特点。简要分析近代前期不平等条约对中国的影响。

(2)根据材料二和所学知识,指出与中华人民共和国成立初期相比,中美关系发生了怎样的变化?从美国方面分析发生变化的主要原因。

(3)根据材料三和所学知识,概括指出20世纪80年代以来“中国几乎同时与所有的国家改善关系”的原因。

【答案】

(1)特点:以天朝上国自居,注重朝贡礼仪;以政治目的为主,忽视经济利益(或以宣扬国威为主);厚往薄来。(任答两点即可)

影响:使中国逐步沦为半殖民地半封建社会;客观上有利于中国向现代外交转变;推进中国融入全球化。(不需要罗列具体史实,必须有积极、消极两个方面才可得满分。)

(2)变化:由敌视(对抗)到缓和(正常化)。

原因:国家利益的需要;美国孤立中国政策的失败;面临西欧、日本的挑战,世界霸主地位动摇;在美苏争霸中处于守势;陷入侵越战争的泥潭不能自拔。(任答三点即可)

(3)原因:中国政府接受国际分工的理念;实行改革开放的决策;奉行不结盟政策;国内经济发展的需要(或国家利益的需要);和平与发展成为时代主流;国际环境的改变。(任答三点即可)

【解析】

第(1)问第一小问,根据材料一内容及所学知识中国古代商业的发展中朝贡贸易部分可以归纳出朝贡外交的特点;第二小问,近代前期不平等条约对中国的影响,从积极和消极两个方面来考虑,消极方面主要从中国社会性质的转变角度,积极方面主要从客观上有利于中国近代化角度考虑。

第(2)问第一小问,根据所学知识,中华人民共和国成立初期中美处于敌对状态,由材料二可知20世纪70年代中美关系开始缓和;第二小问,从中美关系改善的原因中美国角度考虑。

第(3)问根据材料三可以看出“中国政府接受了国际分工的理念”,根据所学知识,结合新时期中国的阶段特征考虑,从国际和国内两个角度,国内从外交、经济等角度考虑回答。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局