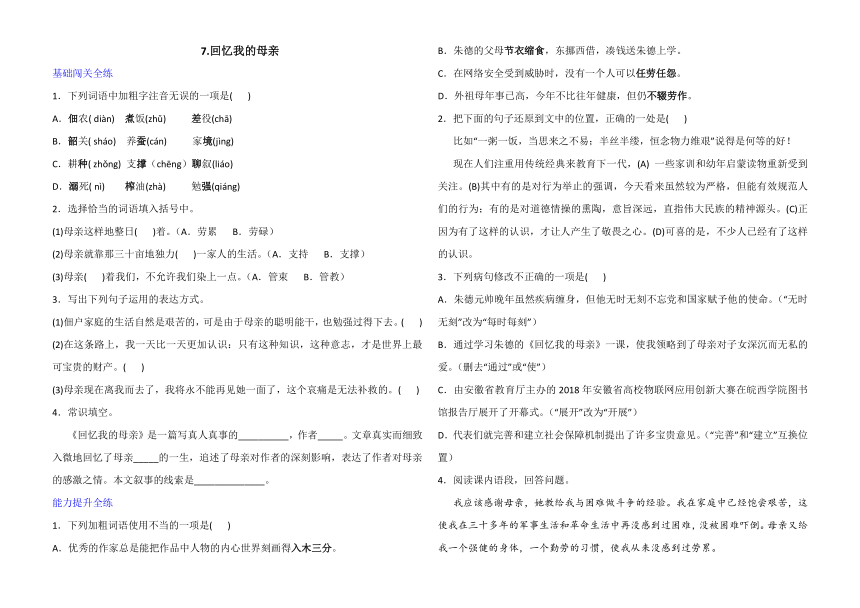

统编版语文八年级上册一课一练 7.回忆我的母亲

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册一课一练 7.回忆我的母亲 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 52.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-10-29 18:29:33 | ||

图片预览

文档简介

7.回忆我的母亲

基础闯关全练

1.下列词语中加粗字注音无误的一项是( )

A.佃农( diàn) 煮饭(zhǔ) 差役(chā)

B.韶关( sháo) 养蚕(cán) 家境(jìng)

C.耕种( zhǒng) 支撑(chēng)聊叙(liáo)

D.溺死( nì) 榨油(zhà) 勉强(qiáng)

2.选择恰当的词语填入括号中。

(1)母亲这样地整日( )着。(A.劳累 B.劳碌)

(2)母亲就靠那三十亩地独力( )一家人的生活。(A.支持 B.支撑)

(3)母亲( )着我们,不允许我们染上一点。(A.管束 B.管教)

3.写出下列句子运用的表达方式。

(1)佃户家庭的生活自然是艰苦的,可是由于母亲的聪明能干,也勉强过得下去。( )

(2)在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。( )

(3)母亲现在离我而去了,我将永不能再见她一面了,这个哀痛是无法补救的。( )

4.常识填空。

《回忆我的母亲》是一篇写真人真事的__________,作者_____。文章真实而细致入微地回忆了母亲_____的一生,追述了母亲对作者的深刻影响,表达了作者对母亲的感激之情。本文叙事的线索是______________。

能力提升全练

1.下列加粗词语使用不当的一项是( )

A.优秀的作家总是能把作品中人物的内心世界刻画得入木三分。

B.朱德的父母节衣缩食,东挪西借,凑钱送朱德上学。

C.在网络安全受到威胁时,没有一个人可以任劳任怨。

D.外祖母年事已高,今年不比往年健康,但仍不辍劳作。

2.把下面的句子还原到文中的位置,正确的一处是( )

比如“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰”说得是何等的好!

现在人们注重用传统经典来教育下一代,(A) 一些家训和幼年启蒙读物重新受到关注。(B)其中有的是对行为举止的强调,今天看来虽然较为严格,但能有效规范人们的行为;有的是对道德情操的熏陶,意旨深远,直指伟大民族的精神源头。(C)正因为有了这样的认识,才让人产生了敬畏之心。(D)可喜的是,不少人已经有了这样的认识。

3.下列病句修改不正确的一项是( )

A.朱德元帅晚年虽然疾病缠身,但他无时无刻不忘党和国家赋予他的使命。(“无时无刻”改为“每时每刻”)

B.通过学习朱德的《回忆我的母亲》一课,使我领略到了母亲对子女深沉而无私的爱。(删去“通过”或“使”)

C.由安徽省教育厅主办的2018年安徽省高校物联网应用创新大赛在皖西学院图书馆报告厅展开了开幕式。(“展开”改为“开展”)

D.代表们就完善和建立社会保障机制提出了许多宝贵意见。(“完善”和“建立”互换位置)

4.阅读课内语段,回答问题。

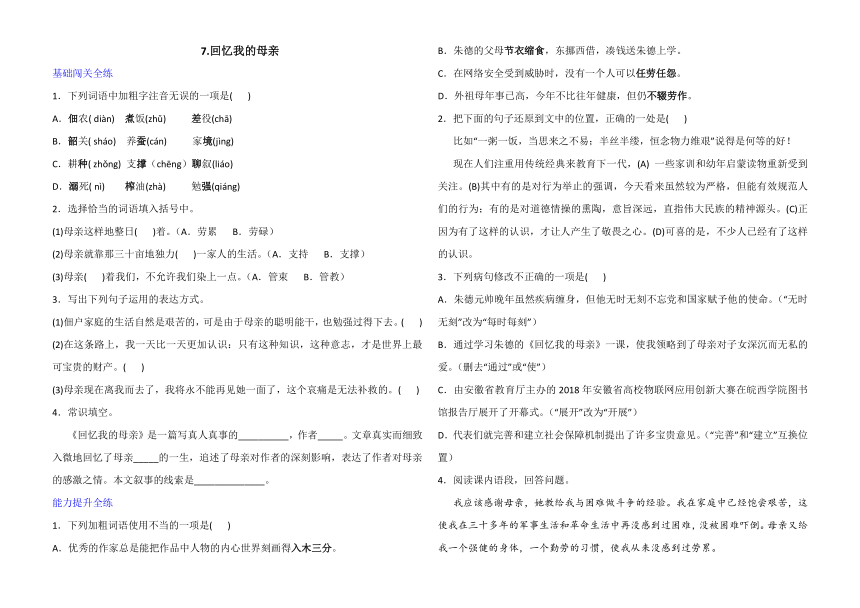

我应该感谢母亲,她教给我与困难做斗争的经验。我在家庭中已经饱尝艰苦,这使我在三十多年的军事生活和革命生活中再没感到过困难,没被困难吓倒。母亲又给我一个强健的身体,一个勤劳的习惯,使我从来没感到过劳累。

我应该感谢母亲,她教给我生产的知识和革命的意志,鼓励我以后走上革命的道路。在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。

母亲现在离我而去了,我将永不能再见她一面了,这个哀痛是无法补救的。母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。我用什么方法来报答母亲的深恩呢?我将继续尽忠于我们的民族和人民,尽忠于我们的民族和人民的希望——中国共产党,使和母亲同样生活着的人能够过快乐的生活。这是我能做到的,一定能做到的。

(1)简要概括母亲对“我”的教育和影响。

答:______________________________________________________________________

(2)“这是我能做到的,一定能做到的”能不能并作“这是我一定能做到的”?为什么?

答:____________________________________________________________________

(3)最后一段表达了作者对母亲怎样的思想感情?“母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史”,这句话对文章的主题有什么作用?

答:___________________________________________________________________

三年模拟全练

(2019广东肇庆四中期中,15-18)阅读下文,回答问题。

母亲的升子

赵攀强

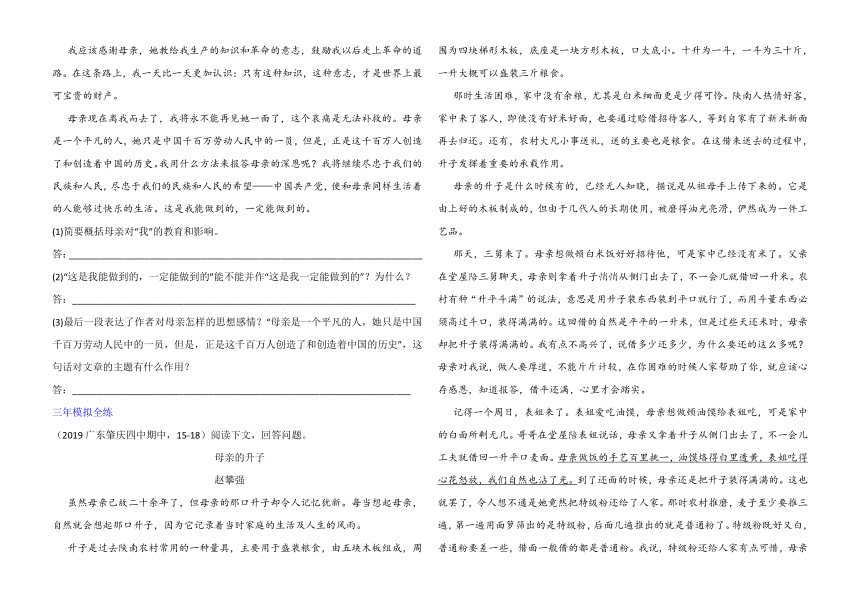

虽然母亲已故二十余年了,但母亲的那口升子却令人记忆犹新。每当想起母亲,自然就会想起那口升子,因为它记录着当时家庭的生活及人生的风雨。

升子是过去陕南农村常用的一种量具,主要用于盛装粮食,由五块木板组成,周围为四块梯形木板,底座是一块方形木板,口大底小。十升为一斗,一斗为三十斤,一升大概可以盛装三斤粮食。

那时生活困难,家中没有余粮,尤其是白米细面更是少得可怜。陕南人热情好客,家中来了客人,即使没有好米好面,也要通过赊借招待客人,等到自家有了新米新面再去归还。还有,农村大凡小事送礼,送的主要也是粮食。在这借来送去的过程中,升子发挥着重要的承载作用。

母亲的升子是什么时候有的,已经无人知晓,据说是从祖母手上传下来的。它是由上好的木板制成的,但由于几代人的长期使用,被磨得油光亮滑,俨然成为一件工艺品。

那天,三舅来了。母亲想做顿白米饭好好招待他,可是家中已经没有米了。父亲在堂屋陪三舅聊天,母亲则拿着升子悄悄从侧门出去了,不一会儿就借回一升米。农村有种“升平斗满”的说法,意思是用升子装东西装到平口就行了,而用斗量东西必须高过斗口,装得满满的。这回借的自然是平平的一升米,但是过些天还米时,母亲却把升子装得满满的。我有点不高兴了,说借多少还多少,为什么要还的这么多呢?母亲对我说,做人要厚道,不能斤斤计较,在你困难的时候人家帮助了你,就应该心存感恩,知道报答,借平还满,心里才会踏实。

记得一个周日,表姐来了。表姐爱吃油馍,母亲想做顿油馍给表姐吃,可是家中的白面所剩无几。哥哥在堂屋陪表姐说话,母亲又拿着升子从侧门出去了,不一会儿工夫就借回一升平口麦面。母亲做饭的手艺百里挑一,油馍烙得白里透黄,表姐吃得心花怒放,我们自然也沾了光。到了还面的时候,母亲还是把升子装得满满的。这也就罢了,令人想不通是她竟然把特级粉还给了人家。那时农村推磨,麦子至少要推三遍,第一遍用面箩筛出的是特级粉,后面几遍推出的就是普通粉了。特级粉既好又白,普通粉要差一些,借面一般借的都是普通粉。我说,特级粉还给人家有点可惜,母亲对我说,邻里之间要互敬互爱,人敬你一尺,你敬人一丈,我们要时刻记着别人的好处,滴水之恩要涌泉相报啊!

大哥结婚那天,村里家家户户都来恭贺。村上有个困难户也来送礼了,礼房先生凑在母亲耳旁悄悄说,这家伙送来的那瓶柿子酒其实是一瓶水。母亲微笑着说,就在礼簿上写一瓶酒好了。后来遇到那个困难户家里过事,大人安排我去送礼。我说,我们也装上一瓶水送去算了。母亲生气地说,咋能这样想呢?当时人家有难处,只要人来心意到了就行了,不要老记着那瓶水的事。我们要记住别人的好处,不能老记着别人的不足,何况咱家的日子比他家过得好些,我们应该时刻关心他帮助他,而不是歧视他记恨他。说完,母亲找来一个空酒瓶,灌满一瓶柿子酒,然后又拿起升子,装满一升玉米倒进我的书包,让我送去那家。

母亲的升子不仅自己用,还经常借给邻里用。后来,时间长了,升子用坏了,母亲就拿着祖传的一只香炉当升子。说来也巧,那只香炉的大小和升子的大小基本相同,所不同的是香炉更漂亮,更珍贵,是一件青花瓷做的工艺品。母亲弥留之际,我不在身边,她老人家一再叮嘱姐姐,要把香炉转交给我。

我知道,母亲给我留下的不仅仅是香炉,而是那口升子。那里有母亲的生活,母亲的故事,还有母亲的人格,母亲的教诲。更重要的是有母亲的精神和我们的家风,她想让我将其好好保存下来,留给自己,传给子孙。

1.文章围绕“母亲的升子”写了哪几件事?

答:__________________________________________________________________

2.“但母亲的升子却令人记忆犹新”的原因是什么?

答:___________________________________________________________________

3.联系上下文,分析文中画线句子的表达效果。

答:______________________________________________________________________

4.文章以《母亲的升子》为题,有何作用?

答:__________________________________________________________________

五年中考全练

(2018河南中考,7-10)阅读下文,完成1-4题。

父亲的长笛

小时候,每天晚饭后,父亲总喜欢拿出心爱的长笛吹奏一曲。那时,她特别爱听,笛声一响,她就用跑调的声音跟着哼唱。母亲也停下手边的活,侧耳倾听,发丝垂在脸上,格外柔美。

夏天的傍晚,父亲有时会拿着长笛去巷口儿。邻居们说:“来来,吹一段儿!”“吹一段?”父亲似问似答,将长笛横放嘴边。清脆悠扬的笛声从父亲的嘴边漫延开来,如哗啦啦的小河流水。大人们摇头晃脑陶醉着,孩子们停止嬉闹,围在父亲身边,眼里充满了好奇与崇拜。

她开始讨厌父亲吹长笛,是小学五年级的时候。那天晚上,她写完作业后,父亲又拿出长笛来吹。笛声刚响,她就大吼一声:“唉呀!别吹了好不好!烦死人了!”笛声戛然而止。她看也没看父亲一眼,转身跑回自己屋里.

她三年级时,父亲的工厂倒闭。两年后,左腿残疾又没技术的父亲被安排当了环卫工,负责她学校周边街区的卫生。那天,一个捣蛋鬼在班里嚷嚷:“门口那扫地的老大爷是小敏她爸!”顿时,嘘声、哄笑声连成一片。她感到无地自容,趴在桌上哭了。那一刻,她只恨父亲没出息!

她毕竟还是个懂事的孩子,没有把这事告诉父母,只是不再喜欢父亲吹长笛了,每次父亲一吹就被她狠狠制止。渐渐地,家里就听不到笛声了。

上了初中,离家远,她从不跟别人提家里的事。可事情就这么巧,父亲工作间隙坐在环卫车旁的马路牙子上吹长笛,竟被电视台记者录进了镜头。节目播出后,恰巧被她老师看到,把这事当作励志故事讲给同学们听,班里爽直的同学对她说:“小敏,你爸好酷啊,扫大街还忘不了吹笛子!”

她万万没想到自己极力隐藏的父亲,就这样被曝光在全班同学面前。她忍无可忍,到家就跟父亲吵:“你说你扫个垃圾,还吹什么长笛,丢人都丢到电视上去了,我都快没脸活了!”“啪”的一声,母亲的巴掌落在她脸上:“你个没良心的,你怎么这样说你爸!要不是你,你爸……”“别跟孩子瞎说八道!”父亲喝住了母亲。“你可是听着你爸的笛声长大的呀!你小时候那么爱听,你爸干一天活儿回来,多累都吹给你听……”

父亲的沉默和母亲的训斥并没有打动她。她还是悄悄拿走长笛,扔进了城外的小河里。虽然那一刻她心里也有丝丝的不舍。她等着父亲爆发,然而,没有。自此,父亲再没提过长笛的事儿。

多年以后,她有了孩子,懂得了做父母的艰辛。她对父母很好,常给他们买吃的穿的。儿子初一那年,学校要开“感恩”主题晚会,儿子在家练唱《父亲》这首歌:“想想您的背影,我感受了坚韧;抚摸您的双手,我摸到了艰辛……我的老父亲,我最疼爱的人,人间的甘甜有十分,您只尝了三分。”儿子唱了一遍又一遍,唱得她心里一阵阵酸,一阵阵疼……

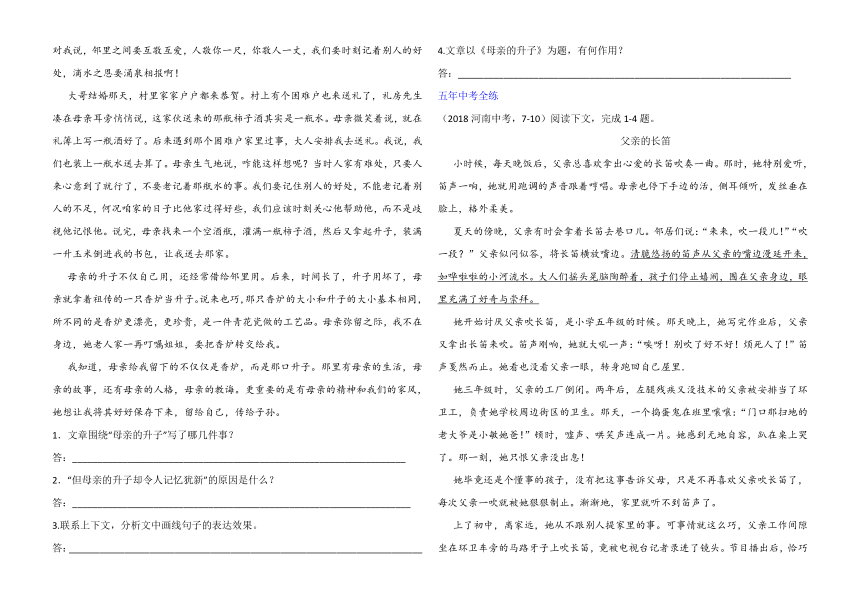

第二天,她买了一支上好的长笛,给父亲送去。父亲先是一愣,随即欣喜地摩挲起来。她吞吞吐吐,说:“爸,对不起,当初是我扔了您那长笛。”父亲一笑:“傻丫头,我早知道是你干的。”母亲走过来:“还是闺女疼你呀!你这条腿没白断,委屈没白受啊!”“腿?没白断?”她吃惊地问。“还不是因为你三年级那年非吵着要电子琴,你爸为了挣钱给你买琴,大雪天骑车去给人家送货,摔断了腿……”“哎!跟孩子提这些干啥!都是过去的事儿了。”父亲笑着打断母亲,转脸看她。她赶紧抹一把泪,挤出笑来,说:“来来,吹一段!”“吹一段?”父亲似问似答,将长笛横放在嘴边。

久违的笛声,从父亲嘴边漫延开来,飞扬在屋子的各个角落,她跟着哼唱,母亲则满脸温柔,鬓角的白发泛着银光,格外柔美。

(作者:赵文静。有删改)

1.请以长笛为线索,从父亲的角度概括父女之间发生的四件事。

答:___________________________________________________________________

2.下面的语句是如何描写笛声的?请简要赏析。

清脆悠扬的笛声从父亲的嘴边漫延开来,如哗啦啦的小河流水。大人们摇头晃脑陶醉着,孩子们停止嬉闹,围在父亲身边,眼里充满了好奇与崇拜。

答:____________________________________________________________________

3.请品读下面的语句,联系上下文揣摩她和父亲的心理。

她赶紧抹一把泪,挤出笑来,说:“来来,吹一段!”“吹一段?”父亲似问似答,将长笛横放在嘴边。

答:__________________________________________________________________

4.母亲这一形象在文中起什么作用?请结合全文简要分析。

答:____________________________________________________________________

核心素养全练

母爱是世界上最无私的感情,为了让同学们更好地感恩、回报母亲,在今年母亲节前,我校八年级准备开展“献给母亲的歌”综合性学习活动。请你踊跃参加吧!

(1)[营造氛围]下面是本次活动主题词的上联,请你对出下联。

品味无私母爱,_________________

(2)[设计活动]为了让活动开展得丰富多彩,为了让同学们能多角度地感受母爱的伟大,请你为本次活动设计两种形式。

活动一:_______________________________________________________

活动二:_______________________________________________________

(3)[仿写母爱]根据材料提供的情景,仿照前半句,把后半句补充完整。

每天吃过晚饭,往往九点来钟,我们上床睡,母亲则坐在床角,将仅仅20瓦光的灯泡吊在头项,凑着昏暗的灯光为我们补缀衣裤。(梁晓声《母亲》)

母爱是儿女离家时亲切的叮咛,那份牵挂陪伴我们远行:_________________。

参考答案

基础闯关全练

1.B A.差chāi。C.种zhòng。D.强qiǎng。

2.答案 (1)B (2)A (3)A

解析 这几组近义词有相同的语素,答题的关键是在了解共同点的基础上,抓住它们的不同语素,仔细体会其意义和用法上的细微差别。

3.答案 (1)记叙 (2)议论 (3)抒情

解析 表达方式包括记叙、描写、议论、抒情、说明等。答题时,应根据具体语境来进行分析。第(1)题中,该句叙述了家庭情况和母亲的为人,属于记叙。第(2)题中,“我”表达了自己的感受和观点,属议论。第(3)题中,“这个哀痛是无法补救的”表达了“我”的情感,属抒情。

4.答案 回忆录 朱德 勤劳 回忆母亲的“勤劳一生”

解析 巧记妙背积累文学常识,准确把握课文表达的感情和叙事线索。

能力提升全练

1.C “任劳任怨”的意思是“不怕吃苦,也不怕别人埋怨”,用在这里属用错对象。

2.C B.句子中的“其中”及“有的是……直指伟大民族的精神源头”已经导入了“家训”的具体内容;C.句子中“正因为有了这样的认识”是对提供的句子内容的评价。因此,应放在C处。

3.C “展开”改为“举行”。

4.答案 (1)①教给“我”与困难做斗争的经验;②给“我”一个强健的身体,一个勤劳的习惯;③教给“我”生产的知识和革命的意志。

(2)不能。这里运用了反复的手法,用“能”“一定能”表达了作者无比坚定的信心,收束有力。如果并作“这是我一定能做到的”,则不够突出,不足以表达作者的信心和决心。

(3)抒发了对母亲的悼念之情,表达了报答母亲深恩的决心。由爱母亲到爱劳动人民,由赞美母亲到赞颂劳动人民,感情升华了,主题深化了。

解析 (1)答题时,可以抓住段落中的关键语句进行概括。

(2)答题时,可以结合语境,理解“能”“一定能”的含义,指出反复手法所起到的突出强调的作用。

(3)第一问,可结合全文,抓住“离我而去”(悼念之情)、“报答母亲”(报答母恩)进行概括。第二问,作者由自己的母亲想到千百万劳动人民,由爱母亲扩大到爱劳动人民,深化了主题。

三年模拟全练

1.答案 (1)母亲借回平平的一升米,归还时把升子装得满满的。(2)母亲借回一升平口麦面,归还的是装满升子的特级粉。(3)母亲灌满一瓶柿子酒,装满一升玉米,让我送去还礼。

解析 仔细阅读第5-7段,围绕“母亲的升子”分别概括其主要事件即可。

2.答案 因为母亲的升子既记录着当时家庭的生活及人生的风雨,也有母亲的人格、母亲的教诲。更重要的是有母亲的精神和我们的家风,并且母亲想让我将其好好保存下来,留给自己,传给子孙。

解析 答题时,先找出该句所在的位置(第1段),再结合全文,由浅入深,从家庭生活、母亲的品格、给子女的精神层面的影响等角度概括其原因。

3.答案 “油馍烙得白里透黄”是正面描写,“表姐吃得心花怒放”是侧面描写,这句话运用正面描写和侧面描写相结合的手法,生动地表现了母亲做饭手艺的高超。

解析 仔细阅读,不难发现,“白里透黄”是对油馍的正面描写,“表姐吃得心花怒放”则是侧面描写,然后结合母亲的形象,分析其表达效果即可。

4.答案 “母亲的升子”作为全文的线索,串起文章的所有材料,使全文条理清晰,结构严谨;同时又暗示了文章的主题。

解析 答题时,可以从两个方面分析,一是结构上的作用,“母亲的升子”从开头、中间、结尾都出现,起着线索作用;二是从内容上分析,“母亲的升子”就是一种品质、一种精神,暗示了文章的主题。

五年中考全练

1.答案 ①父亲爱吹长笛,经常吹给女儿听。②父亲因女儿讨厌、制止他吹长笛,所以不在家里吹长笛了。③父亲因女儿扔了他的长笛,从此不再提长笛的事儿。④父亲因女儿给他买来新长笛,又吹起了长笛。(意思对即可)

解析 题中已有明确的提示:以“长笛”为线索概括“四件事”。第一、二自然段是第一件事,小时候父亲爱吹,女儿爱听;三、四、五自然段讲了女儿开始讨厌父亲吹长笛;六、七、八

段讲了女儿扔掉父亲的长笛,父亲从此不再提长笛;最后三段讲了女儿重新给父亲买了长笛,父亲又吹起长笛的故事。概括前可以先划分好文章层次,文中如“小时候”“是小学五年级的时候”“上了初中”“多年以后”等表时间的词句都是非常明显的标志。

2.答案 (示例1)①用“清脆悠扬”直接描写笛声给人的感受。或:用“漫延”形象地写出笛声的扩散、飘扬。②用比喻的修辞方法,把笛声比作小河流水,表现笛声的清脆悠扬。③通过描写大人和孩子们的动作、神态,表现了笛声的悦耳动听。(意思对即可)

(示例2)①正面(直接)描写。用比喻的修辞方法,把笛声比作小河流水,表现笛声的清脆悠扬。或:用“清脆悠扬”直接描写笛声给人的感受。或:用“漫延”形象地写出笛声的扩

散、飘扬。(意思对即可)②侧面(间接)描写。通过描写大人和孩子们的动作、神态,表现了笛声的悦耳动听。(意思对即可)

解析 由“如何描写笛声”可知是要求考生赏析句子的写作手法。可从直接描写和间接描写来答,再加上修辞方法的运用。第一句直接描写笛声,第二句通过写大人和小孩们的反应从侧面描写了笛声的优美。“如哗啦啦的小河流水”运用的是比喻的修辞方法。分析时要注意结合原文。

3.答案 她的心理:①得知父亲断腿的真相后,伤心自责(为父亲对自己的隐忍和宽容而感动)。②不想让父母看到自己流泪,想让父母开心(想活跃气氛)。(意思对即可)父亲的心理:①为女儿的理解、体贴而欣慰。②为自己能重新吹长笛而高兴。(意思对即可)

解析 心理可从神态、动作和语言等方面来挖掘,如“抹一把泪”“挤出笑”是为了掩饰,是不想让父母看到自己流泪,想让父母开心;“似问似答”等看似漫不经心,却写出了父亲内心的

欣慰和高兴。注意当时的故事背景,学会结合上下文分析。

4.答案 ①从情节看,母亲的话设置悬念,引发读者的疑问;又是母亲的话交代父亲断腿的原因,使情节有波澜、更完整合理。②从人物形象看,母亲打她、训斥她与父亲的沉默形成对比,表现父亲的隐忍和对女儿的爱,突出父亲的形象。③从主题看,母亲在听父亲吹长笛和她哼唱时流露出的幸福,突出了家庭的和谐、温馨,丰富了文章的主题。(意思对即可)

解析 本题考查分析小说中人物形象的作用的能力。人物形象的作用一般可从“情节”“人物形象”“主题”三个角度分析。解答此题,要结合文中母亲的语言、神态、动作等加以分析。如第七自然段母亲欲言又止的话设置了悬念,同时母亲的训斥与父亲的隐忍形成对比;最后两段通过母亲的话交代了父亲断腿的原因;等等。母亲这一形象推动着故事情节的发展。

核心素养全练

答案 (1)(示例)感恩无限亲情

(2)(示例)母爱歌曲我来唱 母爱诗文我来诵

(3)(示例)母爱是黑暗微光下细密的针线,那份关爱伴随我们成长

解析 (1)答题时,可以紧扣“献给母亲的歌”的主题,按照所给出的上联的句式特点——二字动词+二字形容词+二字名词,根据对联“一一相对”的特点进行拟写即可。。

(2)答题时,可以紧扣主题,结合学生的实际,设计出具有可操作性的活动即可,注意语言要精练。

(3)答题时,可以先理解题干中所给出的情景材料,概括出母亲在灯下为子女缝补衣服的情景;再仿照所给出的例句,运用比喻的修辞手法进行描述即可。

基础闯关全练

1.下列词语中加粗字注音无误的一项是( )

A.佃农( diàn) 煮饭(zhǔ) 差役(chā)

B.韶关( sháo) 养蚕(cán) 家境(jìng)

C.耕种( zhǒng) 支撑(chēng)聊叙(liáo)

D.溺死( nì) 榨油(zhà) 勉强(qiáng)

2.选择恰当的词语填入括号中。

(1)母亲这样地整日( )着。(A.劳累 B.劳碌)

(2)母亲就靠那三十亩地独力( )一家人的生活。(A.支持 B.支撑)

(3)母亲( )着我们,不允许我们染上一点。(A.管束 B.管教)

3.写出下列句子运用的表达方式。

(1)佃户家庭的生活自然是艰苦的,可是由于母亲的聪明能干,也勉强过得下去。( )

(2)在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。( )

(3)母亲现在离我而去了,我将永不能再见她一面了,这个哀痛是无法补救的。( )

4.常识填空。

《回忆我的母亲》是一篇写真人真事的__________,作者_____。文章真实而细致入微地回忆了母亲_____的一生,追述了母亲对作者的深刻影响,表达了作者对母亲的感激之情。本文叙事的线索是______________。

能力提升全练

1.下列加粗词语使用不当的一项是( )

A.优秀的作家总是能把作品中人物的内心世界刻画得入木三分。

B.朱德的父母节衣缩食,东挪西借,凑钱送朱德上学。

C.在网络安全受到威胁时,没有一个人可以任劳任怨。

D.外祖母年事已高,今年不比往年健康,但仍不辍劳作。

2.把下面的句子还原到文中的位置,正确的一处是( )

比如“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰”说得是何等的好!

现在人们注重用传统经典来教育下一代,(A) 一些家训和幼年启蒙读物重新受到关注。(B)其中有的是对行为举止的强调,今天看来虽然较为严格,但能有效规范人们的行为;有的是对道德情操的熏陶,意旨深远,直指伟大民族的精神源头。(C)正因为有了这样的认识,才让人产生了敬畏之心。(D)可喜的是,不少人已经有了这样的认识。

3.下列病句修改不正确的一项是( )

A.朱德元帅晚年虽然疾病缠身,但他无时无刻不忘党和国家赋予他的使命。(“无时无刻”改为“每时每刻”)

B.通过学习朱德的《回忆我的母亲》一课,使我领略到了母亲对子女深沉而无私的爱。(删去“通过”或“使”)

C.由安徽省教育厅主办的2018年安徽省高校物联网应用创新大赛在皖西学院图书馆报告厅展开了开幕式。(“展开”改为“开展”)

D.代表们就完善和建立社会保障机制提出了许多宝贵意见。(“完善”和“建立”互换位置)

4.阅读课内语段,回答问题。

我应该感谢母亲,她教给我与困难做斗争的经验。我在家庭中已经饱尝艰苦,这使我在三十多年的军事生活和革命生活中再没感到过困难,没被困难吓倒。母亲又给我一个强健的身体,一个勤劳的习惯,使我从来没感到过劳累。

我应该感谢母亲,她教给我生产的知识和革命的意志,鼓励我以后走上革命的道路。在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。

母亲现在离我而去了,我将永不能再见她一面了,这个哀痛是无法补救的。母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。我用什么方法来报答母亲的深恩呢?我将继续尽忠于我们的民族和人民,尽忠于我们的民族和人民的希望——中国共产党,使和母亲同样生活着的人能够过快乐的生活。这是我能做到的,一定能做到的。

(1)简要概括母亲对“我”的教育和影响。

答:______________________________________________________________________

(2)“这是我能做到的,一定能做到的”能不能并作“这是我一定能做到的”?为什么?

答:____________________________________________________________________

(3)最后一段表达了作者对母亲怎样的思想感情?“母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史”,这句话对文章的主题有什么作用?

答:___________________________________________________________________

三年模拟全练

(2019广东肇庆四中期中,15-18)阅读下文,回答问题。

母亲的升子

赵攀强

虽然母亲已故二十余年了,但母亲的那口升子却令人记忆犹新。每当想起母亲,自然就会想起那口升子,因为它记录着当时家庭的生活及人生的风雨。

升子是过去陕南农村常用的一种量具,主要用于盛装粮食,由五块木板组成,周围为四块梯形木板,底座是一块方形木板,口大底小。十升为一斗,一斗为三十斤,一升大概可以盛装三斤粮食。

那时生活困难,家中没有余粮,尤其是白米细面更是少得可怜。陕南人热情好客,家中来了客人,即使没有好米好面,也要通过赊借招待客人,等到自家有了新米新面再去归还。还有,农村大凡小事送礼,送的主要也是粮食。在这借来送去的过程中,升子发挥着重要的承载作用。

母亲的升子是什么时候有的,已经无人知晓,据说是从祖母手上传下来的。它是由上好的木板制成的,但由于几代人的长期使用,被磨得油光亮滑,俨然成为一件工艺品。

那天,三舅来了。母亲想做顿白米饭好好招待他,可是家中已经没有米了。父亲在堂屋陪三舅聊天,母亲则拿着升子悄悄从侧门出去了,不一会儿就借回一升米。农村有种“升平斗满”的说法,意思是用升子装东西装到平口就行了,而用斗量东西必须高过斗口,装得满满的。这回借的自然是平平的一升米,但是过些天还米时,母亲却把升子装得满满的。我有点不高兴了,说借多少还多少,为什么要还的这么多呢?母亲对我说,做人要厚道,不能斤斤计较,在你困难的时候人家帮助了你,就应该心存感恩,知道报答,借平还满,心里才会踏实。

记得一个周日,表姐来了。表姐爱吃油馍,母亲想做顿油馍给表姐吃,可是家中的白面所剩无几。哥哥在堂屋陪表姐说话,母亲又拿着升子从侧门出去了,不一会儿工夫就借回一升平口麦面。母亲做饭的手艺百里挑一,油馍烙得白里透黄,表姐吃得心花怒放,我们自然也沾了光。到了还面的时候,母亲还是把升子装得满满的。这也就罢了,令人想不通是她竟然把特级粉还给了人家。那时农村推磨,麦子至少要推三遍,第一遍用面箩筛出的是特级粉,后面几遍推出的就是普通粉了。特级粉既好又白,普通粉要差一些,借面一般借的都是普通粉。我说,特级粉还给人家有点可惜,母亲对我说,邻里之间要互敬互爱,人敬你一尺,你敬人一丈,我们要时刻记着别人的好处,滴水之恩要涌泉相报啊!

大哥结婚那天,村里家家户户都来恭贺。村上有个困难户也来送礼了,礼房先生凑在母亲耳旁悄悄说,这家伙送来的那瓶柿子酒其实是一瓶水。母亲微笑着说,就在礼簿上写一瓶酒好了。后来遇到那个困难户家里过事,大人安排我去送礼。我说,我们也装上一瓶水送去算了。母亲生气地说,咋能这样想呢?当时人家有难处,只要人来心意到了就行了,不要老记着那瓶水的事。我们要记住别人的好处,不能老记着别人的不足,何况咱家的日子比他家过得好些,我们应该时刻关心他帮助他,而不是歧视他记恨他。说完,母亲找来一个空酒瓶,灌满一瓶柿子酒,然后又拿起升子,装满一升玉米倒进我的书包,让我送去那家。

母亲的升子不仅自己用,还经常借给邻里用。后来,时间长了,升子用坏了,母亲就拿着祖传的一只香炉当升子。说来也巧,那只香炉的大小和升子的大小基本相同,所不同的是香炉更漂亮,更珍贵,是一件青花瓷做的工艺品。母亲弥留之际,我不在身边,她老人家一再叮嘱姐姐,要把香炉转交给我。

我知道,母亲给我留下的不仅仅是香炉,而是那口升子。那里有母亲的生活,母亲的故事,还有母亲的人格,母亲的教诲。更重要的是有母亲的精神和我们的家风,她想让我将其好好保存下来,留给自己,传给子孙。

1.文章围绕“母亲的升子”写了哪几件事?

答:__________________________________________________________________

2.“但母亲的升子却令人记忆犹新”的原因是什么?

答:___________________________________________________________________

3.联系上下文,分析文中画线句子的表达效果。

答:______________________________________________________________________

4.文章以《母亲的升子》为题,有何作用?

答:__________________________________________________________________

五年中考全练

(2018河南中考,7-10)阅读下文,完成1-4题。

父亲的长笛

小时候,每天晚饭后,父亲总喜欢拿出心爱的长笛吹奏一曲。那时,她特别爱听,笛声一响,她就用跑调的声音跟着哼唱。母亲也停下手边的活,侧耳倾听,发丝垂在脸上,格外柔美。

夏天的傍晚,父亲有时会拿着长笛去巷口儿。邻居们说:“来来,吹一段儿!”“吹一段?”父亲似问似答,将长笛横放嘴边。清脆悠扬的笛声从父亲的嘴边漫延开来,如哗啦啦的小河流水。大人们摇头晃脑陶醉着,孩子们停止嬉闹,围在父亲身边,眼里充满了好奇与崇拜。

她开始讨厌父亲吹长笛,是小学五年级的时候。那天晚上,她写完作业后,父亲又拿出长笛来吹。笛声刚响,她就大吼一声:“唉呀!别吹了好不好!烦死人了!”笛声戛然而止。她看也没看父亲一眼,转身跑回自己屋里.

她三年级时,父亲的工厂倒闭。两年后,左腿残疾又没技术的父亲被安排当了环卫工,负责她学校周边街区的卫生。那天,一个捣蛋鬼在班里嚷嚷:“门口那扫地的老大爷是小敏她爸!”顿时,嘘声、哄笑声连成一片。她感到无地自容,趴在桌上哭了。那一刻,她只恨父亲没出息!

她毕竟还是个懂事的孩子,没有把这事告诉父母,只是不再喜欢父亲吹长笛了,每次父亲一吹就被她狠狠制止。渐渐地,家里就听不到笛声了。

上了初中,离家远,她从不跟别人提家里的事。可事情就这么巧,父亲工作间隙坐在环卫车旁的马路牙子上吹长笛,竟被电视台记者录进了镜头。节目播出后,恰巧被她老师看到,把这事当作励志故事讲给同学们听,班里爽直的同学对她说:“小敏,你爸好酷啊,扫大街还忘不了吹笛子!”

她万万没想到自己极力隐藏的父亲,就这样被曝光在全班同学面前。她忍无可忍,到家就跟父亲吵:“你说你扫个垃圾,还吹什么长笛,丢人都丢到电视上去了,我都快没脸活了!”“啪”的一声,母亲的巴掌落在她脸上:“你个没良心的,你怎么这样说你爸!要不是你,你爸……”“别跟孩子瞎说八道!”父亲喝住了母亲。“你可是听着你爸的笛声长大的呀!你小时候那么爱听,你爸干一天活儿回来,多累都吹给你听……”

父亲的沉默和母亲的训斥并没有打动她。她还是悄悄拿走长笛,扔进了城外的小河里。虽然那一刻她心里也有丝丝的不舍。她等着父亲爆发,然而,没有。自此,父亲再没提过长笛的事儿。

多年以后,她有了孩子,懂得了做父母的艰辛。她对父母很好,常给他们买吃的穿的。儿子初一那年,学校要开“感恩”主题晚会,儿子在家练唱《父亲》这首歌:“想想您的背影,我感受了坚韧;抚摸您的双手,我摸到了艰辛……我的老父亲,我最疼爱的人,人间的甘甜有十分,您只尝了三分。”儿子唱了一遍又一遍,唱得她心里一阵阵酸,一阵阵疼……

第二天,她买了一支上好的长笛,给父亲送去。父亲先是一愣,随即欣喜地摩挲起来。她吞吞吐吐,说:“爸,对不起,当初是我扔了您那长笛。”父亲一笑:“傻丫头,我早知道是你干的。”母亲走过来:“还是闺女疼你呀!你这条腿没白断,委屈没白受啊!”“腿?没白断?”她吃惊地问。“还不是因为你三年级那年非吵着要电子琴,你爸为了挣钱给你买琴,大雪天骑车去给人家送货,摔断了腿……”“哎!跟孩子提这些干啥!都是过去的事儿了。”父亲笑着打断母亲,转脸看她。她赶紧抹一把泪,挤出笑来,说:“来来,吹一段!”“吹一段?”父亲似问似答,将长笛横放在嘴边。

久违的笛声,从父亲嘴边漫延开来,飞扬在屋子的各个角落,她跟着哼唱,母亲则满脸温柔,鬓角的白发泛着银光,格外柔美。

(作者:赵文静。有删改)

1.请以长笛为线索,从父亲的角度概括父女之间发生的四件事。

答:___________________________________________________________________

2.下面的语句是如何描写笛声的?请简要赏析。

清脆悠扬的笛声从父亲的嘴边漫延开来,如哗啦啦的小河流水。大人们摇头晃脑陶醉着,孩子们停止嬉闹,围在父亲身边,眼里充满了好奇与崇拜。

答:____________________________________________________________________

3.请品读下面的语句,联系上下文揣摩她和父亲的心理。

她赶紧抹一把泪,挤出笑来,说:“来来,吹一段!”“吹一段?”父亲似问似答,将长笛横放在嘴边。

答:__________________________________________________________________

4.母亲这一形象在文中起什么作用?请结合全文简要分析。

答:____________________________________________________________________

核心素养全练

母爱是世界上最无私的感情,为了让同学们更好地感恩、回报母亲,在今年母亲节前,我校八年级准备开展“献给母亲的歌”综合性学习活动。请你踊跃参加吧!

(1)[营造氛围]下面是本次活动主题词的上联,请你对出下联。

品味无私母爱,_________________

(2)[设计活动]为了让活动开展得丰富多彩,为了让同学们能多角度地感受母爱的伟大,请你为本次活动设计两种形式。

活动一:_______________________________________________________

活动二:_______________________________________________________

(3)[仿写母爱]根据材料提供的情景,仿照前半句,把后半句补充完整。

每天吃过晚饭,往往九点来钟,我们上床睡,母亲则坐在床角,将仅仅20瓦光的灯泡吊在头项,凑着昏暗的灯光为我们补缀衣裤。(梁晓声《母亲》)

母爱是儿女离家时亲切的叮咛,那份牵挂陪伴我们远行:_________________。

参考答案

基础闯关全练

1.B A.差chāi。C.种zhòng。D.强qiǎng。

2.答案 (1)B (2)A (3)A

解析 这几组近义词有相同的语素,答题的关键是在了解共同点的基础上,抓住它们的不同语素,仔细体会其意义和用法上的细微差别。

3.答案 (1)记叙 (2)议论 (3)抒情

解析 表达方式包括记叙、描写、议论、抒情、说明等。答题时,应根据具体语境来进行分析。第(1)题中,该句叙述了家庭情况和母亲的为人,属于记叙。第(2)题中,“我”表达了自己的感受和观点,属议论。第(3)题中,“这个哀痛是无法补救的”表达了“我”的情感,属抒情。

4.答案 回忆录 朱德 勤劳 回忆母亲的“勤劳一生”

解析 巧记妙背积累文学常识,准确把握课文表达的感情和叙事线索。

能力提升全练

1.C “任劳任怨”的意思是“不怕吃苦,也不怕别人埋怨”,用在这里属用错对象。

2.C B.句子中的“其中”及“有的是……直指伟大民族的精神源头”已经导入了“家训”的具体内容;C.句子中“正因为有了这样的认识”是对提供的句子内容的评价。因此,应放在C处。

3.C “展开”改为“举行”。

4.答案 (1)①教给“我”与困难做斗争的经验;②给“我”一个强健的身体,一个勤劳的习惯;③教给“我”生产的知识和革命的意志。

(2)不能。这里运用了反复的手法,用“能”“一定能”表达了作者无比坚定的信心,收束有力。如果并作“这是我一定能做到的”,则不够突出,不足以表达作者的信心和决心。

(3)抒发了对母亲的悼念之情,表达了报答母亲深恩的决心。由爱母亲到爱劳动人民,由赞美母亲到赞颂劳动人民,感情升华了,主题深化了。

解析 (1)答题时,可以抓住段落中的关键语句进行概括。

(2)答题时,可以结合语境,理解“能”“一定能”的含义,指出反复手法所起到的突出强调的作用。

(3)第一问,可结合全文,抓住“离我而去”(悼念之情)、“报答母亲”(报答母恩)进行概括。第二问,作者由自己的母亲想到千百万劳动人民,由爱母亲扩大到爱劳动人民,深化了主题。

三年模拟全练

1.答案 (1)母亲借回平平的一升米,归还时把升子装得满满的。(2)母亲借回一升平口麦面,归还的是装满升子的特级粉。(3)母亲灌满一瓶柿子酒,装满一升玉米,让我送去还礼。

解析 仔细阅读第5-7段,围绕“母亲的升子”分别概括其主要事件即可。

2.答案 因为母亲的升子既记录着当时家庭的生活及人生的风雨,也有母亲的人格、母亲的教诲。更重要的是有母亲的精神和我们的家风,并且母亲想让我将其好好保存下来,留给自己,传给子孙。

解析 答题时,先找出该句所在的位置(第1段),再结合全文,由浅入深,从家庭生活、母亲的品格、给子女的精神层面的影响等角度概括其原因。

3.答案 “油馍烙得白里透黄”是正面描写,“表姐吃得心花怒放”是侧面描写,这句话运用正面描写和侧面描写相结合的手法,生动地表现了母亲做饭手艺的高超。

解析 仔细阅读,不难发现,“白里透黄”是对油馍的正面描写,“表姐吃得心花怒放”则是侧面描写,然后结合母亲的形象,分析其表达效果即可。

4.答案 “母亲的升子”作为全文的线索,串起文章的所有材料,使全文条理清晰,结构严谨;同时又暗示了文章的主题。

解析 答题时,可以从两个方面分析,一是结构上的作用,“母亲的升子”从开头、中间、结尾都出现,起着线索作用;二是从内容上分析,“母亲的升子”就是一种品质、一种精神,暗示了文章的主题。

五年中考全练

1.答案 ①父亲爱吹长笛,经常吹给女儿听。②父亲因女儿讨厌、制止他吹长笛,所以不在家里吹长笛了。③父亲因女儿扔了他的长笛,从此不再提长笛的事儿。④父亲因女儿给他买来新长笛,又吹起了长笛。(意思对即可)

解析 题中已有明确的提示:以“长笛”为线索概括“四件事”。第一、二自然段是第一件事,小时候父亲爱吹,女儿爱听;三、四、五自然段讲了女儿开始讨厌父亲吹长笛;六、七、八

段讲了女儿扔掉父亲的长笛,父亲从此不再提长笛;最后三段讲了女儿重新给父亲买了长笛,父亲又吹起长笛的故事。概括前可以先划分好文章层次,文中如“小时候”“是小学五年级的时候”“上了初中”“多年以后”等表时间的词句都是非常明显的标志。

2.答案 (示例1)①用“清脆悠扬”直接描写笛声给人的感受。或:用“漫延”形象地写出笛声的扩散、飘扬。②用比喻的修辞方法,把笛声比作小河流水,表现笛声的清脆悠扬。③通过描写大人和孩子们的动作、神态,表现了笛声的悦耳动听。(意思对即可)

(示例2)①正面(直接)描写。用比喻的修辞方法,把笛声比作小河流水,表现笛声的清脆悠扬。或:用“清脆悠扬”直接描写笛声给人的感受。或:用“漫延”形象地写出笛声的扩

散、飘扬。(意思对即可)②侧面(间接)描写。通过描写大人和孩子们的动作、神态,表现了笛声的悦耳动听。(意思对即可)

解析 由“如何描写笛声”可知是要求考生赏析句子的写作手法。可从直接描写和间接描写来答,再加上修辞方法的运用。第一句直接描写笛声,第二句通过写大人和小孩们的反应从侧面描写了笛声的优美。“如哗啦啦的小河流水”运用的是比喻的修辞方法。分析时要注意结合原文。

3.答案 她的心理:①得知父亲断腿的真相后,伤心自责(为父亲对自己的隐忍和宽容而感动)。②不想让父母看到自己流泪,想让父母开心(想活跃气氛)。(意思对即可)父亲的心理:①为女儿的理解、体贴而欣慰。②为自己能重新吹长笛而高兴。(意思对即可)

解析 心理可从神态、动作和语言等方面来挖掘,如“抹一把泪”“挤出笑”是为了掩饰,是不想让父母看到自己流泪,想让父母开心;“似问似答”等看似漫不经心,却写出了父亲内心的

欣慰和高兴。注意当时的故事背景,学会结合上下文分析。

4.答案 ①从情节看,母亲的话设置悬念,引发读者的疑问;又是母亲的话交代父亲断腿的原因,使情节有波澜、更完整合理。②从人物形象看,母亲打她、训斥她与父亲的沉默形成对比,表现父亲的隐忍和对女儿的爱,突出父亲的形象。③从主题看,母亲在听父亲吹长笛和她哼唱时流露出的幸福,突出了家庭的和谐、温馨,丰富了文章的主题。(意思对即可)

解析 本题考查分析小说中人物形象的作用的能力。人物形象的作用一般可从“情节”“人物形象”“主题”三个角度分析。解答此题,要结合文中母亲的语言、神态、动作等加以分析。如第七自然段母亲欲言又止的话设置了悬念,同时母亲的训斥与父亲的隐忍形成对比;最后两段通过母亲的话交代了父亲断腿的原因;等等。母亲这一形象推动着故事情节的发展。

核心素养全练

答案 (1)(示例)感恩无限亲情

(2)(示例)母爱歌曲我来唱 母爱诗文我来诵

(3)(示例)母爱是黑暗微光下细密的针线,那份关爱伴随我们成长

解析 (1)答题时,可以紧扣“献给母亲的歌”的主题,按照所给出的上联的句式特点——二字动词+二字形容词+二字名词,根据对联“一一相对”的特点进行拟写即可。。

(2)答题时,可以紧扣主题,结合学生的实际,设计出具有可操作性的活动即可,注意语言要精练。

(3)答题时,可以先理解题干中所给出的情景材料,概括出母亲在灯下为子女缝补衣服的情景;再仿照所给出的例句,运用比喻的修辞手法进行描述即可。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首