南京市2008年地理中考说明(江苏省南京市)

文档属性

| 名称 | 南京市2008年地理中考说明(江苏省南京市) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2008-04-12 21:10:00 | ||

图片预览

文档简介

课件96张PPT。《2008年中考指导书(地理)》 使用宣讲学科评价定位: 自2006年起,南京市义务教育初中阶段的地理学科为考查科目,在初二年级(八年级)结束时组织全市的统一测试。考查目的:培养学生的基本科学素养和人文素养,

促进学生的全面发展,

推进地理学科的课程改革,

有效引导初中地理学科的教学。

考查依据:教育部颁发的九年义务教育《地理课程标准(实验稿)》,

南京市初中地理教学的现行教材,

初中地理教学实际。考查范围:以教育部颁发的全日制义务教育《地理课程标准(实验稿)》内容标准中所要求的内容。

在教学过程中应充分落实课程标准的目标、要求与建议,充分理解课程标准的内涵与实质。

命题原则:1、注重基础、关注能力、严格标准、体现人文。

2、强调对主干知识与重点内容的考查,不出偏题、怪题。

3、强调达标性的检测,突出基础性的要求,难度系数为0、85左右。难度结构为7:2:1(由易到较难)4、体现对地理课程知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的三维目标要求的考查。

5、强调引导学生关注社会、关注生活,学习身边的地理,学习有用的地理。

6、强调对地理图像、图表的判读、分析,关注学生提取多元信息的能力。为2008年北京奥运献计献策。 材料一:2008年北京奥运会的“绿色奥运”标志图形如图8所示。树冠与人形组成参天大树,代表人与自然的和谐统一;绿色的线条如舞动的彩带环绕交错,仿佛茂密的树冠和盛开的花朵,体现自然的可持续发展。 材料二:随父母的工作调动,我们举家从南方迁入北京。想象中春天的北京阳光明媚,然而在我来北京的第一个星期里就遇上了以前在电视上才能见到的沙尘暴,大风把我推得在街上快速行走,风沙遮天蔽日。……(选自一中学生的作文) 材料三:据报道,北京是世界上严重缺水的大城市之一,人均水资源占有量仅为300立方米,是全国人均水资源占有量的八分之一,世界人均水资源占有量的三十分之一。 根据所提供的材料并结合所学的知识回答: (1)北京资源、环境方面存在哪些问题? (2)从资源、环境保护的角度,为实现“绿色奥运”的目标提出建议。2006年中考题 人类的生产和生活离不开自然界中各种各样的自然资源。请阅读下列材料,并回答问题。

材料1 我国已探明的矿产资源总值居世界第三位,但人均矿产资源占有量不到世界平均水平的1/2。

材料2 由于污水排放,加上今年进入春季以来,雨水偏少、气温偏高。5月底,太湖蓝藻再次暴发,导致无锡自来水水源地遭受污染,一场突如其来的公共饮用水危机几乎席卷了无锡整座城市。

(1)矿产资源属于 (可再生、非可再生)资源。水资源属于 (可再生、非可再生)资源。非可再生资源总是用一些就少一些,所以我们应该 。

(2)我国自然资源总量丰富,但 不足。

(3)“太湖美,美就美在太湖水……”。今天,当无锡市民再听到这首广为传诵的歌曲时,心里别有一番滋味。请你为合理利用和保护太湖的水资源提出建议。 (至少写两条)2007年中考题层次要求:依据课程标准的认知层次要求,考查分为“了解”、“理解”、“运用”三个不同的层次。

A、了解——能够利用地图等不同内容载体,再认、再现、识别、简单描述地理事物、地理现象。

B、理解——运用地图及有关信息资料,用地理语言来解释、说明地理概念、地理现象和地理过程。

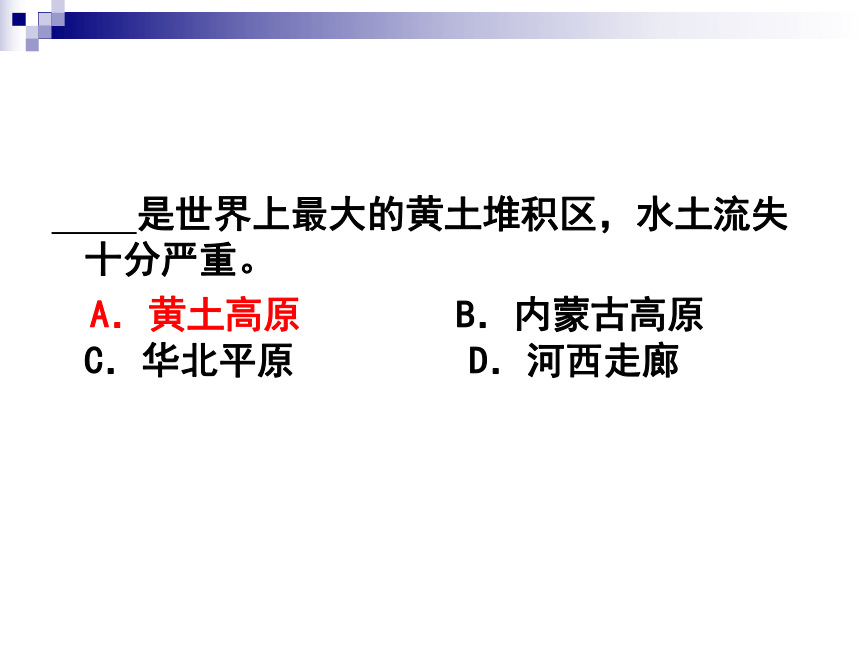

C、运用——运用所学的地理知识,解决简单的生活、生产现实际中所遇到的地理问题,并能够用适当的方式表示出来。 是世界上最大的黄土堆积区,水土流失十分严重。

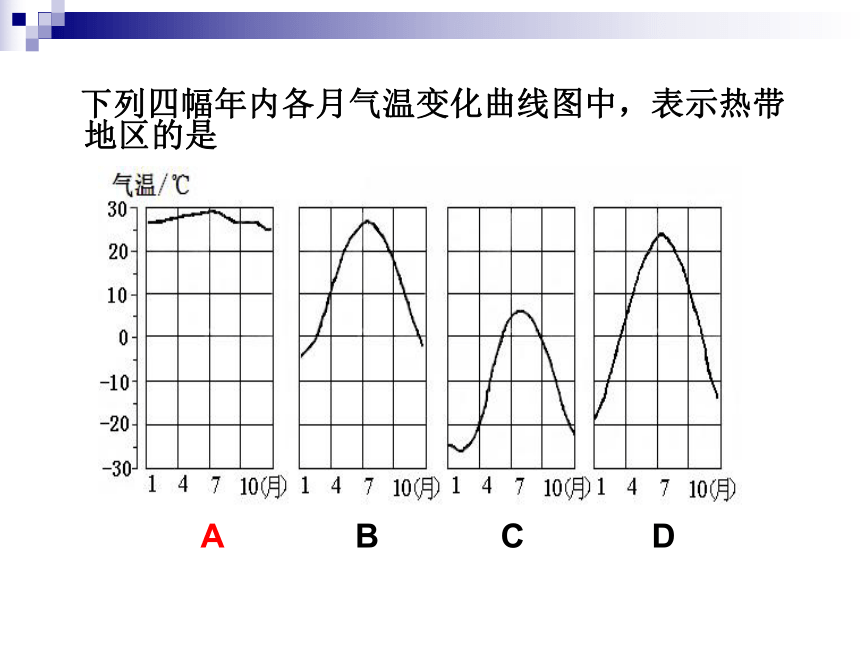

A.黄土高原 B.内蒙古高原 C.华北平原 D.河西走廊 下列四幅年内各月气温变化曲线图中,表示热带地区的是

A B C D

下图为某学校附近一座小山的等高线示意图,图中标出了四条可供选择的登山线路。该校的一个研究性学习小组,准备选择其中最陡且距离最短的线路到山顶。他们应选择的线路是

A .① B.② C.③ D.④考查的形式与试卷结构与往年比较:没有太大变化,只是题型略变,将连线题变为判断题。

1、形式:①闭卷、笔试;

②与生物学科合场、分卷。

2、时间:考试用时为50分钟。

3、分值:总分为50分,折算为20分计入2009年中考总分。

4、难度:难度系数为0、85左右。5、试卷结构:

(1)试卷由单项选择题、判断题、读图分析题、综合题等构成。

(2)2008年初二(八年级)考查范围:七、八年级所学的内容,其中七年级占30%左右,八年级占70%左右。

(3)体现对地理课程知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的三维目标要求的考查。

(4)《乡土地理》内容不单独以试题的形式出现。判断题(正确的填写A,错误的填写B):1、沟壑纵横是黄土高原的地表主要特征 ( A )

2、欧洲西部气候特点是寒冷干燥 ( B )

3、泼水节是新疆维吾尔族人每年都要举行的节庆活动 ( B )

4、三峡水利工程位于黄河流域 ( B )

5、俄罗斯是世界面积最大的国家 ( A )答题要求: 从2007年开始,地理学科采用了网上阅卷,这就要求学生在答题时,必须按答卷纸的要求在指定的位置规范答题,这样在经扫描存储后才能正常批阅,这一点应引起师生的重视。教学要求:

1、在教学过程中应充分落实课程标准的目标、要求与建议,充分理解课程标准的内涵与实质。

2、强调基础性

(1)重视对地理基础知识的掌握,

(2)培养基本的地理技能与地理学习能力,

(3)适当能够用地理视角观察生活、用地理基本原理解决生活中的实际问题。

3、重视地图教学

地图是地理学的第二语言,在教学中应注意引导学生养成使用地图的习惯、掌握使用地图的方法,做到图像系统与文字系统有机地结合。4、注重学法指导

教学的侧重点应使得学生掌握地理学的基本思维方式与研究方法,使学生能够用科学的观点和方法认识客观世界,尊重自然规律,初步养成求真、求实的科学态度和地理审美情趣,恰当地表达自己的观点与想法。

5、激发学习兴趣与动机

教学过程中要激发学生的好奇心和学习地理的兴趣,使学生主动学习,并能积极关心国家、家乡的建设与发展,爱护环境。地球与地图世界地理中国地理总 论分 论总 论分 论认识大洲认识地区认识国家位置与分布联系与差异环境与发展海洋与陆地

气 候居 民

地区发展

差 异疆域与人口

环境与资源

经济与文化地理差异解读考点: 一、地球与地图(一)地球和地球仪地球的形状、大小与运动

(1)知道地球的平均半径、赤道周长和表面积。

要求:

了解层次,能够记住地球的平均半径、赤道周长和表面积的数字、单位,准确辨认与填写。在教学中的把握 我们习惯对于地球的现状和大小,会进一步要求了解“地球的赤道略鼓,两极略扁,南北两极不对称”。其实,地球的赤道半径和两极半径之间的差别,与庞大的地球相比,是很微小的,在地球仪上,这种差别就很难看出来了。对于初一学生,没有必要作此深入学习。(2)了解地球自转、公转及其产生的地理现象。

要求:

知道什么是地球的自转、自转的方向、自转一周的时间。知道由于自转而产生的昼夜交替和不同地方时间的不同。知道地球公转的方向、周期,知道地球公产生四季的变化,南北半球季节相反。能在图上填出地球上的五带。教学中的把握: 不要求学生系统地理解地球运动的地理意义,“课标”中有意用“地理现象”代替“地理意义”,要求学生能用事实说明。即如果学生能用事实说明地球的自转、公转或说明哪些现象是自转、公转产生的,就可以说达到了要求。 (二)地图

能够在图上认读出经度、纬度,能够准确判断地球上的经、纬线及具有特殊意义的经、纬线。

能够在经纬网图上判断任意地点的经纬度位置与相对位置。

知道地图三要素,会判断运用地图辨别方向、量算距离、估算海拔与相对高度。比较强调运用地图工具。

会读等高线图,识别等高线地形图上的山峰、山脊、山谷等。

在地形图上识别五种主要的地形类型。(等高线图、分层设色图)

会用地图。

知道电子地图、遥感地图等在生产、生活中的用途。教学中的把握 1、利用经纬网给任何地点定位,这是学习地理应达到的基本技能之一。学生要熟练掌握这一技能,就需要经过反复训练。训练可以通过两种方法进行,其一是给出几个地名,让学生在地图上读出各点的经纬度;其二是给出一些经纬度,让学生在地图上找出相应的地名。注意把经纬度写明确(东、西经;南、北纬;度数)。也可以在区域地理学习中逐渐训练。例如:学习北京地理位置就可以对经纬度学习进行操练、巩固。例如:学习北京地理位置就可以对经纬度学习进行操练、巩固。 2、辨别方向、量算距离和估算高度是地图学习必须掌握的三项基本技能。

辨别方向包括两个层次,其一是能在各类地图上辨别方向(指向标地图、经纬网地图、无特殊方向标志的地图);其二是能在地图上辨别两点之间的相互方位。要求学生能掌握在地图上辨别方向的基本方法,考虑到学生的接受能力和日常需要,最好不要让学生在极地投影的地图上辨别方向。在世界地理的认识区域部分学习有关极地内容时,再让学生学习在极地投影的地图上辨别方向,就比较自然了。

量算距离比较理想的是学生能在各种有比例尺的地图上量算距离。在实际生活中,人们需要去量算距离的地图多数是大比例尺的平面地图。

估算高度只能在地形图上进行。在等高线地形图上关键是明确等高线值和等高距,在分层设色地形图上则要看明白高度表。地球与地图世界地理中国地理总 论分 论总 论分 论认识大洲认识地区认识国家位置与分布联系与差异环境与发展海洋与陆地

气 候居 民

地区发展

差 异疆域与人口

环境与资源

经济与文化地理差异 二、世界地理

(一)海洋和陆地

海陆分布与海陆变迁

运用地图和数据说出全球海陆所占比例,描述海陆分布特点。(强调会描述。)

运用世界地图说出七大洲、四大洋的地理分布和概况。(能够在地图上指认。)

知道板块构造学说,说出世界著名山系及火山、地震分布与板块运动的关系。(能够在地图上指出火山、地震带的分布)教学中的把握 对于初一学生来说,理解板块构造学说比较困难,在教学中侧重科学史教育及科学兴趣、科学方法的培养。

例如可以这样展开:

讨论大地是运动的还是稳定不变的;

展示大西洋两岸大陆的可拼合性,提出它们原来是否是同一块大陆的问题;

魏格纳从地图上得到启示,提出大陆漂移说;

展示支持大陆漂移说的证据;

大陆为什么会漂移——板块构造学说;

板块的划分,板块的什么部分地壳比较活跃;

展示证明板块交界地带地壳比较活跃的证据

——高大的山系及火山、地震的分布。(二)气候

1、天气与我们的生活

知道“天气”和“气候”的区别,并在生活中正确使用这两个术语。

识别常用天气符号,能看懂简单的天气图。

认识人类活动对大气环境的负面影响及保护大气环境的重要性。教学中的把握 大气环境问题很多,涉及的面较广。鉴于学生的接受能力,在“天气与我们的生活”这一主题下,重点是培养学生的环境观和保护大气环境的意识。因此,具体选择哪些大气环境问题不是主要的,所选择的大气环境问题只是用作实例,以说明人类对大气环境的负面影响。从联系生活实际的角度出发,城市大气环境质量可作为达到学习要求的一条途径。现在,我国主要城市都有大气环境质量日报和预报,如果引导学生经常注意,对不同大气环境质量会有生活感受,从而有利于学习。而从“改善人们生活的环境质量,美化居住和生活环境”的角度,学生更易理解保护大气环境质量的重要性。2.气温与降水的分布

初步学会阅读世界年平均气温分布图,说出世界气温的分布规律。

初步学会阅读世界年平均降水量分布图,说出世界降水分布的差异。

使用气温、降水资料,绘制气温曲线和降水量柱状图,并读图说出气温与降水的变化规律。 教学中的把握 重点是世界气温的分布规律,实现途径是阅读世界年平均气温分布图。

为了达到学习目标,需要介绍一些基本概念:如最高气温、最低气温、平均气温、等温线图等。世界年平均气温分布规律基本上有三点:

气温自赤道向两极递减;

大约在南、北回归线之间的地区为高温地区(高于20℃);

两极地区为低温地区(低于-10℃)。20℃20℃-10℃-10℃ 阅读和绘制气候直方统计图,是地理学习的一项基本技能。

具体的要求可细化为三条:

能阅读和处理气温、降水资料;

能阅读气候直方统计图;

能绘制气候直方统计图。3.主要气候类型

在世界气候分布图上说出主要气候类型的分布地区。

举例分析纬度位置、海陆分布、地形等对气候的影响。

举出日常生活中的实例,说明气候对生产和生活的影响。教学中的把握

气候类型历来是初中阶段地理课中比较难又比较多的内容,我们可以从三方面把握:

第一,对气候类型的分类不必太细,可作适当概括和综合,只要能反映世界气候的地区差异即可。

第二,对于气候类型名称中涉及的概念,如海洋性、大陆性等,不必解释。

第三,对于每种气候,学生能在世界气候分布图上说出其分布地区即可,不必讲述其特征、分布地区及景观特点等。

只要学生能比较出影响两地气候差异的主要因素即可。例如,

影响热带和寒带气候差异的主要因素是纬度位置;

影响亚欧大陆中纬度地区东西向气候差异的主要因素是海陆位置;

地形的影响使山地迎风坡和背风坡存在降水差异,山上和山下存在气温差异。(三)居民

1. 人口与人种

运用地图、资料,说出世界人口增长和分布的特点。

举例说明人口问题对环境及社会、经济的影响。

说出世界三大人种的特点,并在地图上指出三大人种的主要分布地区。2. 语言和宗教

知道汉语是世界上使用人数最多的语言,英语是运用范围最广的语言。

说出世界三大宗教及其主要分布地区。3.聚落

运用图片描述城市景观和乡村景观的差别。

举例说出聚落和自然环境的关系。

懂得保护世界文化遗产的意义。教学中的把握

聚落与自然环境的关系主要包括以下几个方面。

其一是聚落的区位(位置)与自然环境的关系,例如我国南方的许多聚落位于河湖两岸,山区的聚落位于山间盆地或谷地。

其二是聚落的分布与自然环境的关系,例如温带的平原地区聚落密集,热带丛林、荒漠地区、高山地区聚落稀疏。从宏观上看,聚落的分布于人口的分布有着相同的特点。

其三,聚落形态与自然环境的关系,例如我国北方平原地区的村落成团块状,而南方村落多沿河呈条带状。

其四,聚落的建筑与环境的关系,例如屋顶坡度与降水的关系、墙壁的厚度和窗子的大小与气温的关系、建筑材料与当地资源的关系(像竹楼、窑洞、冰屋)等。

课程标准没有要求学生系统地了解聚落与自然环境的关系,但应能针对具体的聚落(提供照片或说明资料)实例,初步分析聚落与自然环境的关系。所举聚落实例应能体现出上述几个方面,以使学生从多个方面分析。(四)地区发展差异

1. 发展中国家与发达国家

运用数据和实例,说出发展中国家和发达国家发展水平的差异。

知道发展中国家与发达国家的地区分布特点。2. 国际合作

用实例说明加强国际合作的重要性。

说出联合国等国际组织在国际合作中的作用。地球与地图世界地理中国地理总 论分 论总 论分 论认识大洲认识地区认识国家位置与分布联系与差异环境与发展海洋与陆地

气 候居 民

地区发展

差 异疆域与人口

环境与资源

经济与文化地理差异(五)认识区域 区域地理的学习方法

1、运用地图和资料,认识区域自然地理和人文地理的概况。

认识一个区域,一般从认识它的自然地理概况入手。需要说明的是,在地理区域的学习中,并不需要学生认识每个区域的全部自然和人文地理概况。在学习某一区域自然地理和人文地理概况时,一般的方法是使用地图和资料。属于地理分布的内容大部分可以在地图中读出,无法在图中读出的,如某些气候资料、某些文化方面的内容,则需要使用资料学习。2、运用归纳的方法,认识某一区域地理特征。

一个区域的区域特征或是从该地区的自然地理事物方面表现,或是从该地区人文地理事物方面表现,或是二者的综合表现。

区域的某一特征是区域内相关地理要素组合的体现,所以比较适合使用归纳的方法去认识。

3、运用综合分析的方法,认识地理特征的成因。

认识区域地理特征的成因,主要运用综合分析的方法,对学生是一种很好的思维训练。这种综合分析实际上是一个发现影响某一特征形成的诸多要素之间的因果关系,并找出主导因素的过程。4、运用比较的方法,认识某一区域与其他区域地理环境的异同。

比较相同或类似的地方,可以加深学生对地理规律性的认识;比较不同的地方,可以认识地理区域的独特性,加深对“因地制宜”观念的理解。珠三角发展探秘

(图片点击可放大)区位因素政策因素人文因素纬度位置气候优越 农业基础好 人口稠密 劳力丰富海陆位置相对位置交通便利毗邻港澳 与东南亚隔海相望著名侨乡海外华人、华侨的投资 我国有很多风景名胜。去年暑假,王平到新疆吐鲁番游玩,张力去了云南西双版纳。

A.葡萄“晾房” B.竹楼

(1)王平和张力都在旅游地拍了照片。图中的两幅照片,王平拍摄的是 ▲ (填写字母),张力拍摄的是 ▲ (填写字母)。

(2)张力说:他在西双版纳看到了 ▲ (坎儿井、独木成林),品尝了傣家人喜欢吃的 ▲ (竹筒饭、烤羊肉)。

(3)王平说:他在新疆吃到了很甜的哈密瓜。新疆瓜果特别甜的主要原因是 ▲ 。

(4)新疆有我国最大的 ▲ 盆地,盆地中天然气占全国陆上天然气总量的22%。具有时代意义的 ▲ 工程将天然气输送到东部地区。

选择的区域

1个大洲——亚洲

5个地区——东南亚、中东、欧洲西部、

撒哈拉以南的非洲、极地地区

6个国家——日、印、俄、澳、美、巴 在世界地理中,区域地理要素呈现基于大洲、地区、国家三个不同尺度的区域,课程标准对不同尺度的区域主要从以下方面学习作了引导:

对大洲的认识更宏观一些,要求的要素比较少;

对地区的认识,涉及自然地理特点的要素比较多;

对国家的认识则偏重于经济文化环境与发展的要素。?

1、认识大洲 ?

2、认识地区?

3、认识国家?

?

?

地球与地图世界地理中国地理总 论分 论总 论分 论认识大洲认识地区认识国家位置与分布联系与差异环境与发展海洋与陆地

气 候居 民

地区发展

差 异疆域与人口

环境与资源

经济与文化地理差异三、中国地理 (一)疆域与人口

1、疆域与行政区划

(1)运用地图说出我国的地理位及其特点。

(2)记住我国的领土面积,在地图上说出我国的邻国和频临的海洋名称。

(3)在我国政区图上准确找出34个省级行政区,记住它们的简称和行政中心。教学中的把握:我国的领土面积是课标中惟一要求记住的数据。

我国34个省级行政区的名称、简称和行政中心,并熟悉各省级行政区在祖国的位置。这是课标中惟一要求记住名称的内容。分类: 面积、形状、 沿海、边疆、江苏邻省2.人口与民族

说出我国目前人口总数,运用有关数据说明我国人口增长趋势,说出我国的人口国策。

运用人口分布图说出我国人口的分布概况。

运用民族分布图,说出我国主要少数民族分布特征,知道主要少数民族的风土民情。(二)自然环境与自然资源

1.自然环境

运用中国地形图,说出我国地形、地势的主要特征。

运用资料说出我国气候的主要特征及其影响因素。

在地图上找出我国的主要河流,说出长江、黄河的概况。2.自然资源

举例说出什么是自然资源,它有哪些主要类型。

运用资料,说出我国土地资源的主要特点。

运用资料,说出我国水资源的时空分布特点以及对于社会经济发展的影响。

运用实例,说出我国为解决水资源分布不均而建设的大型工程。(三)经济与文化

1.经济发展

运用资料并联系实际,说出我国农业分布概况,并举例说明因地制宜发展农业的必要性。

运用资料,说出我国工业的地理分布。用实例说明高新技术产业在工业发展中的作用。

比较不同交通运输方式的特点;运用地图说出我国交通运输网络的大致分布格局。2.文化特色

知道我国民居、服饰、饮食的地方特色,并举例说明自然环境对文化的影响。

结合有关资料,说明我国地方文化特色对旅游业发展的影响。(四)地理差异

在地图上找出秦岭、淮河,并说明秦岭-淮河一线的地理意义。

运用地图指出北方地区、南方地区、西北地区、青藏地区四大地理单元的范围,比较它们的自然地理差异。

说出各地理单元自然地理环境对生产、生活的影响。 了解我国自然地理环境具有复杂多样的特征,其中东部季风区的主导分异因素是纬度差异造成的;西北内陆区的主导分异因素是经度差异造成的,青藏高原区主导分异因素是海拔变化造成的。 秦岭—淮河线是我国东部地区的一条重要地理界线,其南北两侧存在显著的地理差别。 在中国自然地理环境的大背景下,形成了各具特色的区域发展方式,并表现出明显的社会、经济、文化差异。 理解与尊重各地区的生活方式和经济文化,懂得四大地理单元的自然条件、区域特色和发展方向,逐步形成开阔的知识视野和科学的地理观。北方地区和南方地区 1、在地图上找出秦岭、淮河,并说明秦岭-淮河一线在划分南方和北方地区上的地理意义。 2、运用地图指出北方地区、南方地区两大地理单元的范围。 3、从位于我国较高纬度的角度,说出北方地区的自然地理特征;从气温、降水、地形等角度,说明南方地区的自然景观特色。比较它们的自然地理差异。 4、比较北方地区的旱作农业特色和南方地区水田农业的差异等等,比较北方地区、南方地区的人文地理差异。 5、了解各地理单元自然地理环境对生产、生活的影响。 西北地区 1、由于经度差异大,西北地区自西向东地表景观变化大,干旱是西北地区重要的地理特点。 2、图片介绍干旱条件下雅丹地貌的形成。 3、资料说明西北地区能源资源、草场资源等在全国的重要地位。 4、了解西北地区绿洲农业和特色产品。 青藏地区 1、由于海拔高,气温低,“高寒”是青藏地区的主要特征。 2、青藏高原作为大江大河的源头,形成特殊的高原区域,分布有许多冰川雪峰、高原湖泊,并具有独特的环境生态。 3、了解青藏地区的河谷农业和高寒牧业。 4、了解青藏地区丰富的太阳能和地热能。地球与地图世界地理中国地理总 论分 论总 论分 论认识大洲认识地区认识国家位置与分布联系与差异环境与发展海洋与陆地

气 候居 民

地区发展

差 异疆域与人口

环境与资源

经济与文化地理差异(五)认识区域

1.位置与分布

运用地图说出区域的位置、范围,并对区域的地理位置做出简要评价。

在地形图上识别区域主要的地形类型,并用自己的语言描述区域的地形特征。

阅读地图与气候统计图表,说出区域的气温、降水分布概况,并归纳气候特征。

运用地图和资料,说出区域产业的结构与空间分布特点。

运用地图和资料,描述区域人口、城市的分布特点。 2.联系与差异

举例说明区域内自然地理要素的相互作用和相互影响。

举例说出河流在区域发展中的作用。

举例说出影响区域经济发展的地理因素。

根据材料,运用分析、对比的方法,归纳区域内主要地理差异。

知道祖国内地对香港、澳门经济繁荣的促进作用。

运用有关资料,分析说明外向型经济对区域发展的促进作用。3.环境与发展

根据资料分析区域主要自然灾害与环境问题所造成的后果,了解区域环境保护与资源开发利用的成功经验。

利用资料说出首都北京的自然条件、历史文化传统和城市职能,并举例说明其城市建设成就。

在地图上指出台湾省的位置和范围,分析其自然地理环境和经济发展特色,说明台湾省自古以来一直是祖国不可分割的神圣领土。

以某区域为例,说明我国西部开发的地理条件以及保护生态环境的重要性。对区域地理的认识过程和展开层次:位置与分布联系与差异环境与发展区域特征、人地关系、区域差异、可持续发展研究区域地理要用观察、归纳、分析综合、比较等方法,要借助图片、图像、图表、资料、实例等教学资源。1、全国政治文化中心—北京 2、3、特别行政区—香港和澳门 4、祖国的神圣领土—台湾省 5、西部开发的重要阵地—新疆维吾尔自治区 6、面向海洋的开放地区—珠江三角洲 7、西南边陲的特色旅游区—西双版纳 8、沟壑纵横的特殊地形区—黄土高原 9、以河流为生命线的地区—长江沿江地带全国政治文化中心-北京 1、了解北京悠久的发展历史和丰富多彩的旅游资源,能说出北京为什么是著名的历史文化名城。 2、运用有关资料说明北京是全国的政治、科技、文化、交通、信息中心,熟悉北京重要的地理事物。 3、了解北京城市建设中取得的伟大成绩和存在的问题。 4、分析北京的环境情况,结合北京申办2008年奥运的实际,谈一谈应如何改善首都的城市环境。 特别行政区-香港和澳门 1、在地图上指出港澳的位置和范围、相邻的城市。 2、了解港澳地区的经济特点,说明香港作为自由贸易港的功能,与世界各地的金融贸易联系,对于祖国大陆的重要“窗口”作用,是重要的国际金融、贸易、交通中心。 3、分析讨论在港澳特别行政区实施“一国两制”的重要意义。 4、理解香港和澳门持续发展面临的挑战和问题,了解港澳回归祖国后,在大陆强有力的支持下发展势头强劲,感受祖国兴旺,祖国统一前景美好。 祖国的神圣领土-台湾省 1、在地图上说明台湾的范围,包括台湾岛、澎湖列岛、钓鱼岛等组成。 2、在图上说明台湾的位置,四周所邻海洋,指出台湾重要的地理事物(台北、高雄、基隆、玉山、浊水溪、日月潭等) 3、收集历史资料,说明台湾自古以来一直是祖国不可分割的神圣领土,批判“台独”的荒谬言论。 4、了解外向型经济的特点。 面向海洋的开放地区-珠江三角洲 1、读图说明珠江三角洲优越的地理位置,了解珠江三角洲地区经济发展的三个有利因素。 2、用实例说明外向型经济的特点,以及对区域发展的促进作用。 3、了解珠江三角洲城镇化的发展,以及发展过程中产生的问题。 4、了解对外开放战略的重要意义。 西南边陲的特色旅游区―西双版纳 1、从图上认识西双版纳的地理位置。 2、了解西双版纳的旅游资源优势。 3、以西双版纳为案例,分析支柱产业对区域经济发展的意义。 4、以西双版纳为例,说明区域环境和区域发展对人们生活方式和生活质量的影响。 5、通过了解西双版纳的旅游发展状况,增强对环境、资源的保护意识,加深对可持续发展思想的认识。 6、比较珠江三角洲与西双版纳经济发展的差异,分析其中的原因。 沟壑纵横的特殊地形区-黄土高原 1、运用地图说出黄土高原的位置和范围,并对黄土高原的地理位置做简要评价。 2、用图片描述黄土高原的地形特征,了解黄土高原形成的原因。 3、了解黄土高原最严重的环境问题是水土流失,了解水土流失的严重后果,了解黄土高原生态环境恶化、自然灾害频繁发生的自然和人为原因。 4、了解黄土高原环境保护与资源开发利用的成功经验,说明黄土高原内部自然地理要素的相互作用和相互影响。 5、进一步认识人与自然的辩证关系,并能用正确的人地观点认识地理事物。 以河流为生命线的地区-长江沿江 1、读图说明长江沿江地带的地理位置,并对地理位置的优越性作简要评价。 2、读图说明本区气候特点和自然资源的分布,以及长江上、中、下游地形差异。 3、在地图上找出长江主要的支流、沿江地带重要的城市、跨越长江的铁路干线。 4、了解长江沿江地带重要的商品粮基地、工业基地及高新技术产业开发区。 5、运用资料说明上海对长江三角洲、对长江流域乃至对全国的辐射带动作用。 6、查找资料,说明长江沿江地带主要的环境问题以及相应的治理措施。 教学中的把握总论、区域知识要能日融会贯通。

促进学生的全面发展,

推进地理学科的课程改革,

有效引导初中地理学科的教学。

考查依据:教育部颁发的九年义务教育《地理课程标准(实验稿)》,

南京市初中地理教学的现行教材,

初中地理教学实际。考查范围:以教育部颁发的全日制义务教育《地理课程标准(实验稿)》内容标准中所要求的内容。

在教学过程中应充分落实课程标准的目标、要求与建议,充分理解课程标准的内涵与实质。

命题原则:1、注重基础、关注能力、严格标准、体现人文。

2、强调对主干知识与重点内容的考查,不出偏题、怪题。

3、强调达标性的检测,突出基础性的要求,难度系数为0、85左右。难度结构为7:2:1(由易到较难)4、体现对地理课程知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的三维目标要求的考查。

5、强调引导学生关注社会、关注生活,学习身边的地理,学习有用的地理。

6、强调对地理图像、图表的判读、分析,关注学生提取多元信息的能力。为2008年北京奥运献计献策。 材料一:2008年北京奥运会的“绿色奥运”标志图形如图8所示。树冠与人形组成参天大树,代表人与自然的和谐统一;绿色的线条如舞动的彩带环绕交错,仿佛茂密的树冠和盛开的花朵,体现自然的可持续发展。 材料二:随父母的工作调动,我们举家从南方迁入北京。想象中春天的北京阳光明媚,然而在我来北京的第一个星期里就遇上了以前在电视上才能见到的沙尘暴,大风把我推得在街上快速行走,风沙遮天蔽日。……(选自一中学生的作文) 材料三:据报道,北京是世界上严重缺水的大城市之一,人均水资源占有量仅为300立方米,是全国人均水资源占有量的八分之一,世界人均水资源占有量的三十分之一。 根据所提供的材料并结合所学的知识回答: (1)北京资源、环境方面存在哪些问题? (2)从资源、环境保护的角度,为实现“绿色奥运”的目标提出建议。2006年中考题 人类的生产和生活离不开自然界中各种各样的自然资源。请阅读下列材料,并回答问题。

材料1 我国已探明的矿产资源总值居世界第三位,但人均矿产资源占有量不到世界平均水平的1/2。

材料2 由于污水排放,加上今年进入春季以来,雨水偏少、气温偏高。5月底,太湖蓝藻再次暴发,导致无锡自来水水源地遭受污染,一场突如其来的公共饮用水危机几乎席卷了无锡整座城市。

(1)矿产资源属于 (可再生、非可再生)资源。水资源属于 (可再生、非可再生)资源。非可再生资源总是用一些就少一些,所以我们应该 。

(2)我国自然资源总量丰富,但 不足。

(3)“太湖美,美就美在太湖水……”。今天,当无锡市民再听到这首广为传诵的歌曲时,心里别有一番滋味。请你为合理利用和保护太湖的水资源提出建议。 (至少写两条)2007年中考题层次要求:依据课程标准的认知层次要求,考查分为“了解”、“理解”、“运用”三个不同的层次。

A、了解——能够利用地图等不同内容载体,再认、再现、识别、简单描述地理事物、地理现象。

B、理解——运用地图及有关信息资料,用地理语言来解释、说明地理概念、地理现象和地理过程。

C、运用——运用所学的地理知识,解决简单的生活、生产现实际中所遇到的地理问题,并能够用适当的方式表示出来。 是世界上最大的黄土堆积区,水土流失十分严重。

A.黄土高原 B.内蒙古高原 C.华北平原 D.河西走廊 下列四幅年内各月气温变化曲线图中,表示热带地区的是

A B C D

下图为某学校附近一座小山的等高线示意图,图中标出了四条可供选择的登山线路。该校的一个研究性学习小组,准备选择其中最陡且距离最短的线路到山顶。他们应选择的线路是

A .① B.② C.③ D.④考查的形式与试卷结构与往年比较:没有太大变化,只是题型略变,将连线题变为判断题。

1、形式:①闭卷、笔试;

②与生物学科合场、分卷。

2、时间:考试用时为50分钟。

3、分值:总分为50分,折算为20分计入2009年中考总分。

4、难度:难度系数为0、85左右。5、试卷结构:

(1)试卷由单项选择题、判断题、读图分析题、综合题等构成。

(2)2008年初二(八年级)考查范围:七、八年级所学的内容,其中七年级占30%左右,八年级占70%左右。

(3)体现对地理课程知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的三维目标要求的考查。

(4)《乡土地理》内容不单独以试题的形式出现。判断题(正确的填写A,错误的填写B):1、沟壑纵横是黄土高原的地表主要特征 ( A )

2、欧洲西部气候特点是寒冷干燥 ( B )

3、泼水节是新疆维吾尔族人每年都要举行的节庆活动 ( B )

4、三峡水利工程位于黄河流域 ( B )

5、俄罗斯是世界面积最大的国家 ( A )答题要求: 从2007年开始,地理学科采用了网上阅卷,这就要求学生在答题时,必须按答卷纸的要求在指定的位置规范答题,这样在经扫描存储后才能正常批阅,这一点应引起师生的重视。教学要求:

1、在教学过程中应充分落实课程标准的目标、要求与建议,充分理解课程标准的内涵与实质。

2、强调基础性

(1)重视对地理基础知识的掌握,

(2)培养基本的地理技能与地理学习能力,

(3)适当能够用地理视角观察生活、用地理基本原理解决生活中的实际问题。

3、重视地图教学

地图是地理学的第二语言,在教学中应注意引导学生养成使用地图的习惯、掌握使用地图的方法,做到图像系统与文字系统有机地结合。4、注重学法指导

教学的侧重点应使得学生掌握地理学的基本思维方式与研究方法,使学生能够用科学的观点和方法认识客观世界,尊重自然规律,初步养成求真、求实的科学态度和地理审美情趣,恰当地表达自己的观点与想法。

5、激发学习兴趣与动机

教学过程中要激发学生的好奇心和学习地理的兴趣,使学生主动学习,并能积极关心国家、家乡的建设与发展,爱护环境。地球与地图世界地理中国地理总 论分 论总 论分 论认识大洲认识地区认识国家位置与分布联系与差异环境与发展海洋与陆地

气 候居 民

地区发展

差 异疆域与人口

环境与资源

经济与文化地理差异解读考点: 一、地球与地图(一)地球和地球仪地球的形状、大小与运动

(1)知道地球的平均半径、赤道周长和表面积。

要求:

了解层次,能够记住地球的平均半径、赤道周长和表面积的数字、单位,准确辨认与填写。在教学中的把握 我们习惯对于地球的现状和大小,会进一步要求了解“地球的赤道略鼓,两极略扁,南北两极不对称”。其实,地球的赤道半径和两极半径之间的差别,与庞大的地球相比,是很微小的,在地球仪上,这种差别就很难看出来了。对于初一学生,没有必要作此深入学习。(2)了解地球自转、公转及其产生的地理现象。

要求:

知道什么是地球的自转、自转的方向、自转一周的时间。知道由于自转而产生的昼夜交替和不同地方时间的不同。知道地球公转的方向、周期,知道地球公产生四季的变化,南北半球季节相反。能在图上填出地球上的五带。教学中的把握: 不要求学生系统地理解地球运动的地理意义,“课标”中有意用“地理现象”代替“地理意义”,要求学生能用事实说明。即如果学生能用事实说明地球的自转、公转或说明哪些现象是自转、公转产生的,就可以说达到了要求。 (二)地图

能够在图上认读出经度、纬度,能够准确判断地球上的经、纬线及具有特殊意义的经、纬线。

能够在经纬网图上判断任意地点的经纬度位置与相对位置。

知道地图三要素,会判断运用地图辨别方向、量算距离、估算海拔与相对高度。比较强调运用地图工具。

会读等高线图,识别等高线地形图上的山峰、山脊、山谷等。

在地形图上识别五种主要的地形类型。(等高线图、分层设色图)

会用地图。

知道电子地图、遥感地图等在生产、生活中的用途。教学中的把握 1、利用经纬网给任何地点定位,这是学习地理应达到的基本技能之一。学生要熟练掌握这一技能,就需要经过反复训练。训练可以通过两种方法进行,其一是给出几个地名,让学生在地图上读出各点的经纬度;其二是给出一些经纬度,让学生在地图上找出相应的地名。注意把经纬度写明确(东、西经;南、北纬;度数)。也可以在区域地理学习中逐渐训练。例如:学习北京地理位置就可以对经纬度学习进行操练、巩固。例如:学习北京地理位置就可以对经纬度学习进行操练、巩固。 2、辨别方向、量算距离和估算高度是地图学习必须掌握的三项基本技能。

辨别方向包括两个层次,其一是能在各类地图上辨别方向(指向标地图、经纬网地图、无特殊方向标志的地图);其二是能在地图上辨别两点之间的相互方位。要求学生能掌握在地图上辨别方向的基本方法,考虑到学生的接受能力和日常需要,最好不要让学生在极地投影的地图上辨别方向。在世界地理的认识区域部分学习有关极地内容时,再让学生学习在极地投影的地图上辨别方向,就比较自然了。

量算距离比较理想的是学生能在各种有比例尺的地图上量算距离。在实际生活中,人们需要去量算距离的地图多数是大比例尺的平面地图。

估算高度只能在地形图上进行。在等高线地形图上关键是明确等高线值和等高距,在分层设色地形图上则要看明白高度表。地球与地图世界地理中国地理总 论分 论总 论分 论认识大洲认识地区认识国家位置与分布联系与差异环境与发展海洋与陆地

气 候居 民

地区发展

差 异疆域与人口

环境与资源

经济与文化地理差异 二、世界地理

(一)海洋和陆地

海陆分布与海陆变迁

运用地图和数据说出全球海陆所占比例,描述海陆分布特点。(强调会描述。)

运用世界地图说出七大洲、四大洋的地理分布和概况。(能够在地图上指认。)

知道板块构造学说,说出世界著名山系及火山、地震分布与板块运动的关系。(能够在地图上指出火山、地震带的分布)教学中的把握 对于初一学生来说,理解板块构造学说比较困难,在教学中侧重科学史教育及科学兴趣、科学方法的培养。

例如可以这样展开:

讨论大地是运动的还是稳定不变的;

展示大西洋两岸大陆的可拼合性,提出它们原来是否是同一块大陆的问题;

魏格纳从地图上得到启示,提出大陆漂移说;

展示支持大陆漂移说的证据;

大陆为什么会漂移——板块构造学说;

板块的划分,板块的什么部分地壳比较活跃;

展示证明板块交界地带地壳比较活跃的证据

——高大的山系及火山、地震的分布。(二)气候

1、天气与我们的生活

知道“天气”和“气候”的区别,并在生活中正确使用这两个术语。

识别常用天气符号,能看懂简单的天气图。

认识人类活动对大气环境的负面影响及保护大气环境的重要性。教学中的把握 大气环境问题很多,涉及的面较广。鉴于学生的接受能力,在“天气与我们的生活”这一主题下,重点是培养学生的环境观和保护大气环境的意识。因此,具体选择哪些大气环境问题不是主要的,所选择的大气环境问题只是用作实例,以说明人类对大气环境的负面影响。从联系生活实际的角度出发,城市大气环境质量可作为达到学习要求的一条途径。现在,我国主要城市都有大气环境质量日报和预报,如果引导学生经常注意,对不同大气环境质量会有生活感受,从而有利于学习。而从“改善人们生活的环境质量,美化居住和生活环境”的角度,学生更易理解保护大气环境质量的重要性。2.气温与降水的分布

初步学会阅读世界年平均气温分布图,说出世界气温的分布规律。

初步学会阅读世界年平均降水量分布图,说出世界降水分布的差异。

使用气温、降水资料,绘制气温曲线和降水量柱状图,并读图说出气温与降水的变化规律。 教学中的把握 重点是世界气温的分布规律,实现途径是阅读世界年平均气温分布图。

为了达到学习目标,需要介绍一些基本概念:如最高气温、最低气温、平均气温、等温线图等。世界年平均气温分布规律基本上有三点:

气温自赤道向两极递减;

大约在南、北回归线之间的地区为高温地区(高于20℃);

两极地区为低温地区(低于-10℃)。20℃20℃-10℃-10℃ 阅读和绘制气候直方统计图,是地理学习的一项基本技能。

具体的要求可细化为三条:

能阅读和处理气温、降水资料;

能阅读气候直方统计图;

能绘制气候直方统计图。3.主要气候类型

在世界气候分布图上说出主要气候类型的分布地区。

举例分析纬度位置、海陆分布、地形等对气候的影响。

举出日常生活中的实例,说明气候对生产和生活的影响。教学中的把握

气候类型历来是初中阶段地理课中比较难又比较多的内容,我们可以从三方面把握:

第一,对气候类型的分类不必太细,可作适当概括和综合,只要能反映世界气候的地区差异即可。

第二,对于气候类型名称中涉及的概念,如海洋性、大陆性等,不必解释。

第三,对于每种气候,学生能在世界气候分布图上说出其分布地区即可,不必讲述其特征、分布地区及景观特点等。

只要学生能比较出影响两地气候差异的主要因素即可。例如,

影响热带和寒带气候差异的主要因素是纬度位置;

影响亚欧大陆中纬度地区东西向气候差异的主要因素是海陆位置;

地形的影响使山地迎风坡和背风坡存在降水差异,山上和山下存在气温差异。(三)居民

1. 人口与人种

运用地图、资料,说出世界人口增长和分布的特点。

举例说明人口问题对环境及社会、经济的影响。

说出世界三大人种的特点,并在地图上指出三大人种的主要分布地区。2. 语言和宗教

知道汉语是世界上使用人数最多的语言,英语是运用范围最广的语言。

说出世界三大宗教及其主要分布地区。3.聚落

运用图片描述城市景观和乡村景观的差别。

举例说出聚落和自然环境的关系。

懂得保护世界文化遗产的意义。教学中的把握

聚落与自然环境的关系主要包括以下几个方面。

其一是聚落的区位(位置)与自然环境的关系,例如我国南方的许多聚落位于河湖两岸,山区的聚落位于山间盆地或谷地。

其二是聚落的分布与自然环境的关系,例如温带的平原地区聚落密集,热带丛林、荒漠地区、高山地区聚落稀疏。从宏观上看,聚落的分布于人口的分布有着相同的特点。

其三,聚落形态与自然环境的关系,例如我国北方平原地区的村落成团块状,而南方村落多沿河呈条带状。

其四,聚落的建筑与环境的关系,例如屋顶坡度与降水的关系、墙壁的厚度和窗子的大小与气温的关系、建筑材料与当地资源的关系(像竹楼、窑洞、冰屋)等。

课程标准没有要求学生系统地了解聚落与自然环境的关系,但应能针对具体的聚落(提供照片或说明资料)实例,初步分析聚落与自然环境的关系。所举聚落实例应能体现出上述几个方面,以使学生从多个方面分析。(四)地区发展差异

1. 发展中国家与发达国家

运用数据和实例,说出发展中国家和发达国家发展水平的差异。

知道发展中国家与发达国家的地区分布特点。2. 国际合作

用实例说明加强国际合作的重要性。

说出联合国等国际组织在国际合作中的作用。地球与地图世界地理中国地理总 论分 论总 论分 论认识大洲认识地区认识国家位置与分布联系与差异环境与发展海洋与陆地

气 候居 民

地区发展

差 异疆域与人口

环境与资源

经济与文化地理差异(五)认识区域 区域地理的学习方法

1、运用地图和资料,认识区域自然地理和人文地理的概况。

认识一个区域,一般从认识它的自然地理概况入手。需要说明的是,在地理区域的学习中,并不需要学生认识每个区域的全部自然和人文地理概况。在学习某一区域自然地理和人文地理概况时,一般的方法是使用地图和资料。属于地理分布的内容大部分可以在地图中读出,无法在图中读出的,如某些气候资料、某些文化方面的内容,则需要使用资料学习。2、运用归纳的方法,认识某一区域地理特征。

一个区域的区域特征或是从该地区的自然地理事物方面表现,或是从该地区人文地理事物方面表现,或是二者的综合表现。

区域的某一特征是区域内相关地理要素组合的体现,所以比较适合使用归纳的方法去认识。

3、运用综合分析的方法,认识地理特征的成因。

认识区域地理特征的成因,主要运用综合分析的方法,对学生是一种很好的思维训练。这种综合分析实际上是一个发现影响某一特征形成的诸多要素之间的因果关系,并找出主导因素的过程。4、运用比较的方法,认识某一区域与其他区域地理环境的异同。

比较相同或类似的地方,可以加深学生对地理规律性的认识;比较不同的地方,可以认识地理区域的独特性,加深对“因地制宜”观念的理解。珠三角发展探秘

(图片点击可放大)区位因素政策因素人文因素纬度位置气候优越 农业基础好 人口稠密 劳力丰富海陆位置相对位置交通便利毗邻港澳 与东南亚隔海相望著名侨乡海外华人、华侨的投资 我国有很多风景名胜。去年暑假,王平到新疆吐鲁番游玩,张力去了云南西双版纳。

A.葡萄“晾房” B.竹楼

(1)王平和张力都在旅游地拍了照片。图中的两幅照片,王平拍摄的是 ▲ (填写字母),张力拍摄的是 ▲ (填写字母)。

(2)张力说:他在西双版纳看到了 ▲ (坎儿井、独木成林),品尝了傣家人喜欢吃的 ▲ (竹筒饭、烤羊肉)。

(3)王平说:他在新疆吃到了很甜的哈密瓜。新疆瓜果特别甜的主要原因是 ▲ 。

(4)新疆有我国最大的 ▲ 盆地,盆地中天然气占全国陆上天然气总量的22%。具有时代意义的 ▲ 工程将天然气输送到东部地区。

选择的区域

1个大洲——亚洲

5个地区——东南亚、中东、欧洲西部、

撒哈拉以南的非洲、极地地区

6个国家——日、印、俄、澳、美、巴 在世界地理中,区域地理要素呈现基于大洲、地区、国家三个不同尺度的区域,课程标准对不同尺度的区域主要从以下方面学习作了引导:

对大洲的认识更宏观一些,要求的要素比较少;

对地区的认识,涉及自然地理特点的要素比较多;

对国家的认识则偏重于经济文化环境与发展的要素。?

1、认识大洲 ?

2、认识地区?

3、认识国家?

?

?

地球与地图世界地理中国地理总 论分 论总 论分 论认识大洲认识地区认识国家位置与分布联系与差异环境与发展海洋与陆地

气 候居 民

地区发展

差 异疆域与人口

环境与资源

经济与文化地理差异三、中国地理 (一)疆域与人口

1、疆域与行政区划

(1)运用地图说出我国的地理位及其特点。

(2)记住我国的领土面积,在地图上说出我国的邻国和频临的海洋名称。

(3)在我国政区图上准确找出34个省级行政区,记住它们的简称和行政中心。教学中的把握:我国的领土面积是课标中惟一要求记住的数据。

我国34个省级行政区的名称、简称和行政中心,并熟悉各省级行政区在祖国的位置。这是课标中惟一要求记住名称的内容。分类: 面积、形状、 沿海、边疆、江苏邻省2.人口与民族

说出我国目前人口总数,运用有关数据说明我国人口增长趋势,说出我国的人口国策。

运用人口分布图说出我国人口的分布概况。

运用民族分布图,说出我国主要少数民族分布特征,知道主要少数民族的风土民情。(二)自然环境与自然资源

1.自然环境

运用中国地形图,说出我国地形、地势的主要特征。

运用资料说出我国气候的主要特征及其影响因素。

在地图上找出我国的主要河流,说出长江、黄河的概况。2.自然资源

举例说出什么是自然资源,它有哪些主要类型。

运用资料,说出我国土地资源的主要特点。

运用资料,说出我国水资源的时空分布特点以及对于社会经济发展的影响。

运用实例,说出我国为解决水资源分布不均而建设的大型工程。(三)经济与文化

1.经济发展

运用资料并联系实际,说出我国农业分布概况,并举例说明因地制宜发展农业的必要性。

运用资料,说出我国工业的地理分布。用实例说明高新技术产业在工业发展中的作用。

比较不同交通运输方式的特点;运用地图说出我国交通运输网络的大致分布格局。2.文化特色

知道我国民居、服饰、饮食的地方特色,并举例说明自然环境对文化的影响。

结合有关资料,说明我国地方文化特色对旅游业发展的影响。(四)地理差异

在地图上找出秦岭、淮河,并说明秦岭-淮河一线的地理意义。

运用地图指出北方地区、南方地区、西北地区、青藏地区四大地理单元的范围,比较它们的自然地理差异。

说出各地理单元自然地理环境对生产、生活的影响。 了解我国自然地理环境具有复杂多样的特征,其中东部季风区的主导分异因素是纬度差异造成的;西北内陆区的主导分异因素是经度差异造成的,青藏高原区主导分异因素是海拔变化造成的。 秦岭—淮河线是我国东部地区的一条重要地理界线,其南北两侧存在显著的地理差别。 在中国自然地理环境的大背景下,形成了各具特色的区域发展方式,并表现出明显的社会、经济、文化差异。 理解与尊重各地区的生活方式和经济文化,懂得四大地理单元的自然条件、区域特色和发展方向,逐步形成开阔的知识视野和科学的地理观。北方地区和南方地区 1、在地图上找出秦岭、淮河,并说明秦岭-淮河一线在划分南方和北方地区上的地理意义。 2、运用地图指出北方地区、南方地区两大地理单元的范围。 3、从位于我国较高纬度的角度,说出北方地区的自然地理特征;从气温、降水、地形等角度,说明南方地区的自然景观特色。比较它们的自然地理差异。 4、比较北方地区的旱作农业特色和南方地区水田农业的差异等等,比较北方地区、南方地区的人文地理差异。 5、了解各地理单元自然地理环境对生产、生活的影响。 西北地区 1、由于经度差异大,西北地区自西向东地表景观变化大,干旱是西北地区重要的地理特点。 2、图片介绍干旱条件下雅丹地貌的形成。 3、资料说明西北地区能源资源、草场资源等在全国的重要地位。 4、了解西北地区绿洲农业和特色产品。 青藏地区 1、由于海拔高,气温低,“高寒”是青藏地区的主要特征。 2、青藏高原作为大江大河的源头,形成特殊的高原区域,分布有许多冰川雪峰、高原湖泊,并具有独特的环境生态。 3、了解青藏地区的河谷农业和高寒牧业。 4、了解青藏地区丰富的太阳能和地热能。地球与地图世界地理中国地理总 论分 论总 论分 论认识大洲认识地区认识国家位置与分布联系与差异环境与发展海洋与陆地

气 候居 民

地区发展

差 异疆域与人口

环境与资源

经济与文化地理差异(五)认识区域

1.位置与分布

运用地图说出区域的位置、范围,并对区域的地理位置做出简要评价。

在地形图上识别区域主要的地形类型,并用自己的语言描述区域的地形特征。

阅读地图与气候统计图表,说出区域的气温、降水分布概况,并归纳气候特征。

运用地图和资料,说出区域产业的结构与空间分布特点。

运用地图和资料,描述区域人口、城市的分布特点。 2.联系与差异

举例说明区域内自然地理要素的相互作用和相互影响。

举例说出河流在区域发展中的作用。

举例说出影响区域经济发展的地理因素。

根据材料,运用分析、对比的方法,归纳区域内主要地理差异。

知道祖国内地对香港、澳门经济繁荣的促进作用。

运用有关资料,分析说明外向型经济对区域发展的促进作用。3.环境与发展

根据资料分析区域主要自然灾害与环境问题所造成的后果,了解区域环境保护与资源开发利用的成功经验。

利用资料说出首都北京的自然条件、历史文化传统和城市职能,并举例说明其城市建设成就。

在地图上指出台湾省的位置和范围,分析其自然地理环境和经济发展特色,说明台湾省自古以来一直是祖国不可分割的神圣领土。

以某区域为例,说明我国西部开发的地理条件以及保护生态环境的重要性。对区域地理的认识过程和展开层次:位置与分布联系与差异环境与发展区域特征、人地关系、区域差异、可持续发展研究区域地理要用观察、归纳、分析综合、比较等方法,要借助图片、图像、图表、资料、实例等教学资源。1、全国政治文化中心—北京 2、3、特别行政区—香港和澳门 4、祖国的神圣领土—台湾省 5、西部开发的重要阵地—新疆维吾尔自治区 6、面向海洋的开放地区—珠江三角洲 7、西南边陲的特色旅游区—西双版纳 8、沟壑纵横的特殊地形区—黄土高原 9、以河流为生命线的地区—长江沿江地带全国政治文化中心-北京 1、了解北京悠久的发展历史和丰富多彩的旅游资源,能说出北京为什么是著名的历史文化名城。 2、运用有关资料说明北京是全国的政治、科技、文化、交通、信息中心,熟悉北京重要的地理事物。 3、了解北京城市建设中取得的伟大成绩和存在的问题。 4、分析北京的环境情况,结合北京申办2008年奥运的实际,谈一谈应如何改善首都的城市环境。 特别行政区-香港和澳门 1、在地图上指出港澳的位置和范围、相邻的城市。 2、了解港澳地区的经济特点,说明香港作为自由贸易港的功能,与世界各地的金融贸易联系,对于祖国大陆的重要“窗口”作用,是重要的国际金融、贸易、交通中心。 3、分析讨论在港澳特别行政区实施“一国两制”的重要意义。 4、理解香港和澳门持续发展面临的挑战和问题,了解港澳回归祖国后,在大陆强有力的支持下发展势头强劲,感受祖国兴旺,祖国统一前景美好。 祖国的神圣领土-台湾省 1、在地图上说明台湾的范围,包括台湾岛、澎湖列岛、钓鱼岛等组成。 2、在图上说明台湾的位置,四周所邻海洋,指出台湾重要的地理事物(台北、高雄、基隆、玉山、浊水溪、日月潭等) 3、收集历史资料,说明台湾自古以来一直是祖国不可分割的神圣领土,批判“台独”的荒谬言论。 4、了解外向型经济的特点。 面向海洋的开放地区-珠江三角洲 1、读图说明珠江三角洲优越的地理位置,了解珠江三角洲地区经济发展的三个有利因素。 2、用实例说明外向型经济的特点,以及对区域发展的促进作用。 3、了解珠江三角洲城镇化的发展,以及发展过程中产生的问题。 4、了解对外开放战略的重要意义。 西南边陲的特色旅游区―西双版纳 1、从图上认识西双版纳的地理位置。 2、了解西双版纳的旅游资源优势。 3、以西双版纳为案例,分析支柱产业对区域经济发展的意义。 4、以西双版纳为例,说明区域环境和区域发展对人们生活方式和生活质量的影响。 5、通过了解西双版纳的旅游发展状况,增强对环境、资源的保护意识,加深对可持续发展思想的认识。 6、比较珠江三角洲与西双版纳经济发展的差异,分析其中的原因。 沟壑纵横的特殊地形区-黄土高原 1、运用地图说出黄土高原的位置和范围,并对黄土高原的地理位置做简要评价。 2、用图片描述黄土高原的地形特征,了解黄土高原形成的原因。 3、了解黄土高原最严重的环境问题是水土流失,了解水土流失的严重后果,了解黄土高原生态环境恶化、自然灾害频繁发生的自然和人为原因。 4、了解黄土高原环境保护与资源开发利用的成功经验,说明黄土高原内部自然地理要素的相互作用和相互影响。 5、进一步认识人与自然的辩证关系,并能用正确的人地观点认识地理事物。 以河流为生命线的地区-长江沿江 1、读图说明长江沿江地带的地理位置,并对地理位置的优越性作简要评价。 2、读图说明本区气候特点和自然资源的分布,以及长江上、中、下游地形差异。 3、在地图上找出长江主要的支流、沿江地带重要的城市、跨越长江的铁路干线。 4、了解长江沿江地带重要的商品粮基地、工业基地及高新技术产业开发区。 5、运用资料说明上海对长江三角洲、对长江流域乃至对全国的辐射带动作用。 6、查找资料,说明长江沿江地带主要的环境问题以及相应的治理措施。 教学中的把握总论、区域知识要能日融会贯通。

同课章节目录