河北省保定曲阳一中2019-2020学年高二上学期第四次考试历史试卷

文档属性

| 名称 | 河北省保定曲阳一中2019-2020学年高二上学期第四次考试历史试卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 92.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-10-30 18:46:08 | ||

图片预览

文档简介

曲阳一中2019-2020学年高二第四次考试

历 史

试题总分:100分 考试时间:90分钟

一、单选题(共30小题,每小题2分,共60分)

1.在史学界,关于军机处成立的年份有不同的观点。认为其成立于1726年,1727年,1729年,1730年,1732年的学者均有其人,而且每种观点都有比较严谨的研究作为依托。这应该说明了

A.军机处历经逐步演化才得成立 B.君主集权走向顶峰经历了波折

C.历史研究史料丰富难有统一结论 D.军机处设置过程具有机密性特点

2.洪武十五年十一月,“上……欲仿宋制置殿阁大学士以备顾问,乃以礼部尚书刘仲质为华盖殿大学士,翰林学士宋讷为文渊阁大学士,检讨吴伯宗为武英殿大学士,典籍吴沈为东阁大学士。又置文华殿大学士,征耆儒鲍恂、余诠等为之,辅导太子。”这些大学士的品级很低,秩皆正五品。这种变化最能反映

A.大学士在朝廷中能发挥的作用有限 B.皇权强化需要政治制度革新

C.宰相制度的重要性 D.明朝时君主专制制度的日渐腐朽.

3.历史学者阎步克认为:以九品论人,盖源于汉末士林的名士品评之风。由于名士在汉末的重大影响,在士林舆论中得到好评者,朝廷州郡便争相辟举、唯恐不及。此材料主要反映了

A.士林舆论在官员选拔中起决定性作用 B.品评官在官员选举中起了决定性作用

C.民间评价影响政府对官员的行政性评价 D.士林评价在官员选举中的作用大于政府评价

4.著名历史学家钱穆认为中国魏晋以下门第社会之起因,最主要的自然要追溯到汉代之察举制度。但就汉代察举制度之原始用意言,实在不好算是一种坏制度。对此合理的解释是

A.强调察举制是门第社会的主要起因 B.认为察举制比九品中正制好

C.肯定以品行取代血缘世袭的进步性 D.认为科举制要优于察举制

5.吕思勉《中国通史》中写道“隋炀帝本好辞华,所设的进士科,或者不过是后汉灵帝的鸿都门学之类。……这是制度本身的变化,不能执后事以论其初制的。科举所试之物,虽不足取,然其取士之法,则确是进步而可纪念的。”以上材料主要反映了

A.德主才辅的人才观逐渐形成 B.科举从学术研究转为选才手段

C.选官方式发生了根本性变化 D.选官考试内容日趋经世致用化

6.我国古代政治制度不断调整与变革,下列措施反映强化中央集权的是

A.“于是武王已平商而王天下,封师尚父(即姜尚)于齐营丘”

B.“别子为祖,继别为宗,继祢者为小宗。有百世不迁之宗,有五世则迁之宗”

C.“以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行”

D.“夫外之郡县,其朝廷远者,则镇之以行中书省,郡县又远于一省,若有边徼之事者,则置宣慰司以达之”

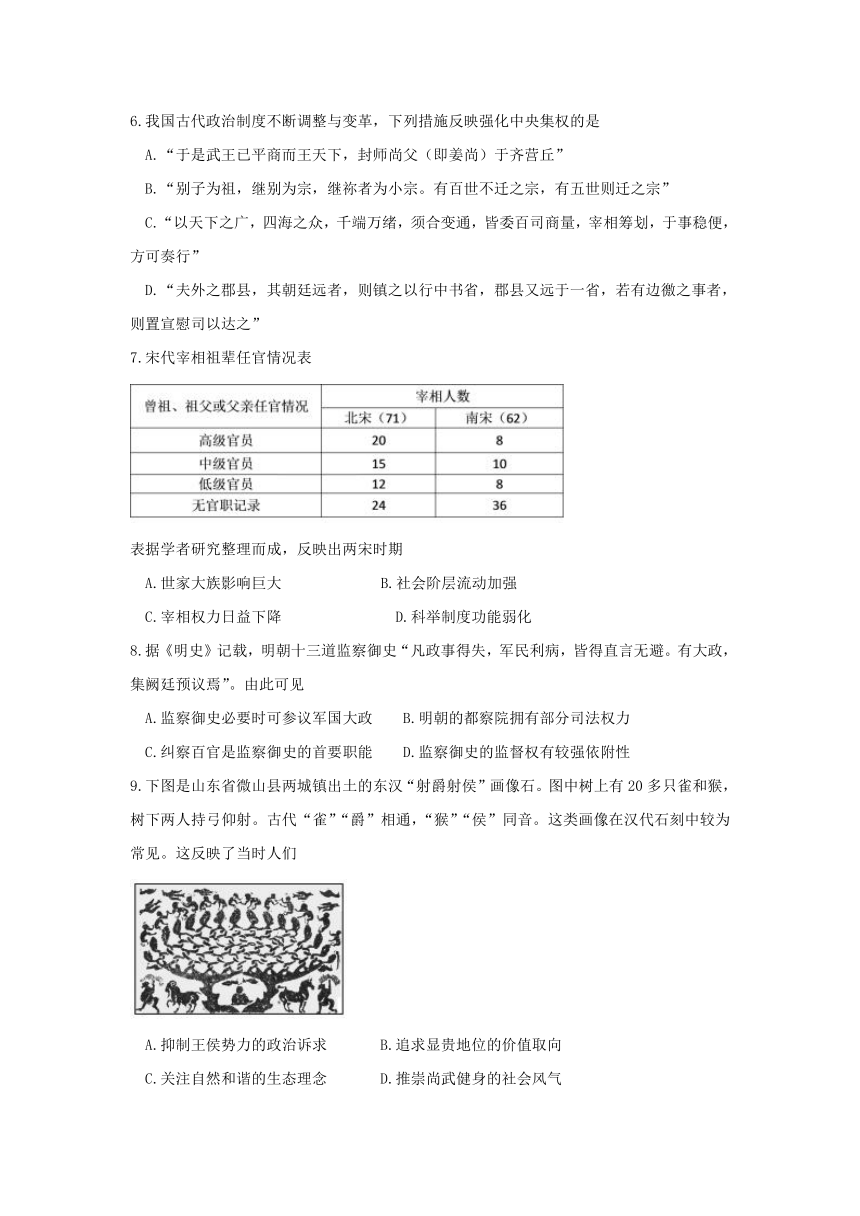

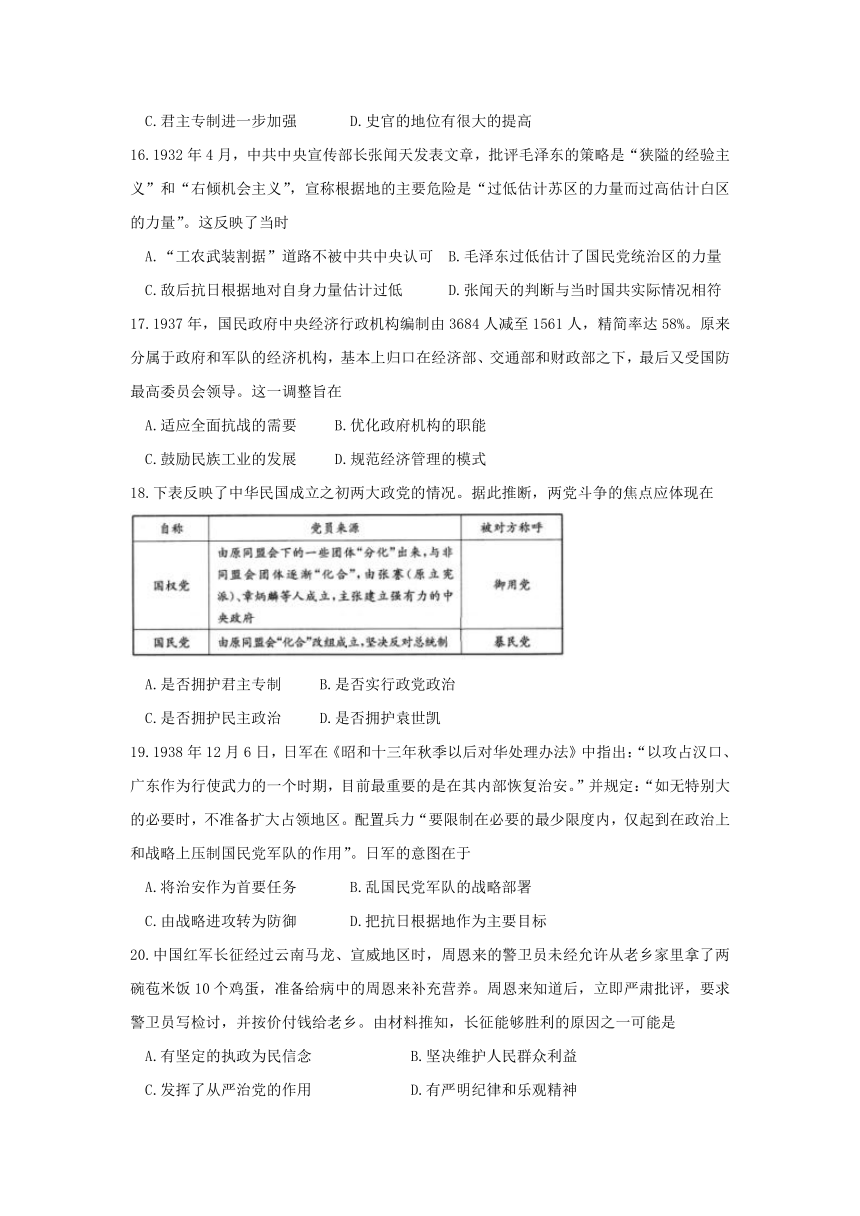

7.宋代宰相祖辈任官情况表

表据学者研究整理而成,反映出两宋时期

A.世家大族影响巨大 B.社会阶层流动加强

C.宰相权力日益下降 D.科举制度功能弱化

8.据《明史》记载,明朝十三道监察御史“凡政事得失,军民利病,皆得直言无避。有大政,集阙廷预议焉”。由此可见

A.监察御史必要时可参议军国大政 B.明朝的都察院拥有部分司法权力

C.纠察百官是监察御史的首要职能 D.监察御史的监督权有较强依附性

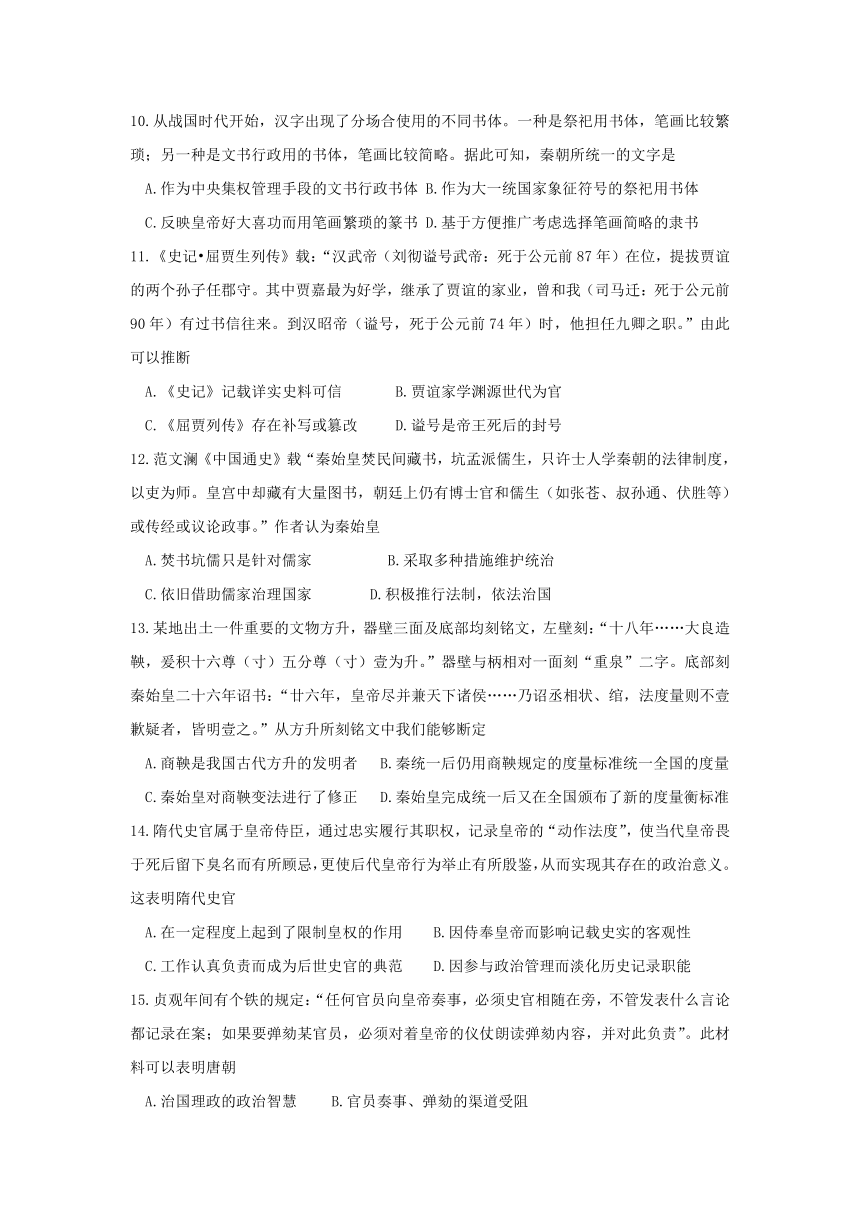

9.下图是山东省微山县两城镇出土的东汉“射爵射侯”画像石。图中树上有20多只雀和猴,树下两人持弓仰射。古代“雀”“爵”相通,“猴”“侯”同音。这类画像在汉代石刻中较为常见。这反映了当时人们

A.抑制王侯势力的政治诉求 B.追求显贵地位的价值取向

C.关注自然和谐的生态理念 D.推崇尚武健身的社会风气

10.从战国时代开始,汉字出现了分场合使用的不同书体。一种是祭祀用书体,笔画比较繁琐;另一种是文书行政用的书体,笔画比较简略。据此可知,秦朝所统一的文字是

A.作为中央集权管理手段的文书行政书体 B.作为大一统国家象征符号的祭祀用书体

C.反映皇帝好大喜功而用笔画繁琐的篆书 D.基于方便推广考虑选择笔画简略的隶书

11.《史记?屈贾生列传》载:“汉武帝(刘彻谥号武帝:死于公元前87年)在位,提拔贾谊的两个孙子任郡守。其中贾嘉最为好学,继承了贾谊的家业,曾和我(司马迁:死于公元前90年)有过书信往来。到汉昭帝(谥号,死于公元前74年)时,他担任九卿之职。”由此可以推断

A.《史记》记载详实史料可信 B.贾谊家学渊源世代为官

C.《屈贾列传》存在补写或篡改 D.谥号是帝王死后的封号

12.范文澜《中国通史》载“秦始皇焚民间藏书,坑孟派儒生,只许士人学秦朝的法律制度,以吏为师。皇宫中却藏有大量图书,朝廷上仍有博士官和儒生(如张苍、叔孙通、伏胜等)或传经或议论政事。”作者认为秦始皇

A.焚书坑儒只是针对儒家 B.采取多种措施维护统治

C.依旧借助儒家治理国家 D.积极推行法制,依法治国

13.某地出土一件重要的文物方升,器壁三面及底部均刻铭文,左壁刻:“十八年……大良造鞅,爰积十六尊(寸)五分尊(寸)壹为升。”器壁与柄相对一面刻“重泉”二字。底部刻秦始皇二十六年诏书:“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯……乃诏丞相状、绾,法度量则不壹歉疑者,皆明壹之。”从方升所刻铭文中我们能够断定

A.商鞅是我国古代方升的发明者 B.秦统一后仍用商鞅规定的度量标准统一全国的度量

C.秦始皇对商鞅变法进行了修正 D.秦始皇完成统一后又在全国颁布了新的度量衡标准

14.隋代史官属于皇帝侍臣,通过忠实履行其职权,记录皇帝的“动作法度”,使当代皇帝畏于死后留下臭名而有所顾忌,更使后代皇帝行为举止有所殷鉴,从而实现其存在的政治意义。这表明隋代史官

A.在一定程度上起到了限制皇权的作用 B.因侍奉皇帝而影响记载史实的客观性

C.工作认真负责而成为后世史官的典范 D.因参与政治管理而淡化历史记录职能

15.贞观年间有个铁的规定:“任何官员向皇帝奏事,必须史官相随在旁,不管发表什么言论都记录在案;如果要弹劾某官员,必须对着皇帝的仪仗朗读弹劾内容,并对此负责”。此材料可以表明唐朝

A.治国理政的政治智慧 B.官员奏事、弹劾的渠道受阻

C.君主专制进一步加强 D.史官的地位有很大的提高

16.1932年4月,中共中央宣传部长张闻天发表文章,批评毛泽东的策略是“狭隘的经验主义”和“右倾机会主义”,宣称根据地的主要危险是“过低估计苏区的力量而过高估计白区的力量”。这反映了当时

A.“工农武装割据”道路不被中共中央认可 B.毛泽东过低估计了国民党统治区的力量

C.敌后抗日根据地对自身力量估计过低 D.张闻天的判断与当时国共实际情况相符

17.1937年,国民政府中央经济行政机构编制由3684人减至1561人,精简率达58%。原来分属于政府和军队的经济机构,基本上归口在经济部、交通部和财政部之下,最后又受国防最高委员会领导。这一调整旨在

A.适应全面抗战的需要 B.优化政府机构的职能

C.鼓励民族工业的发展 D.规范经济管理的模式

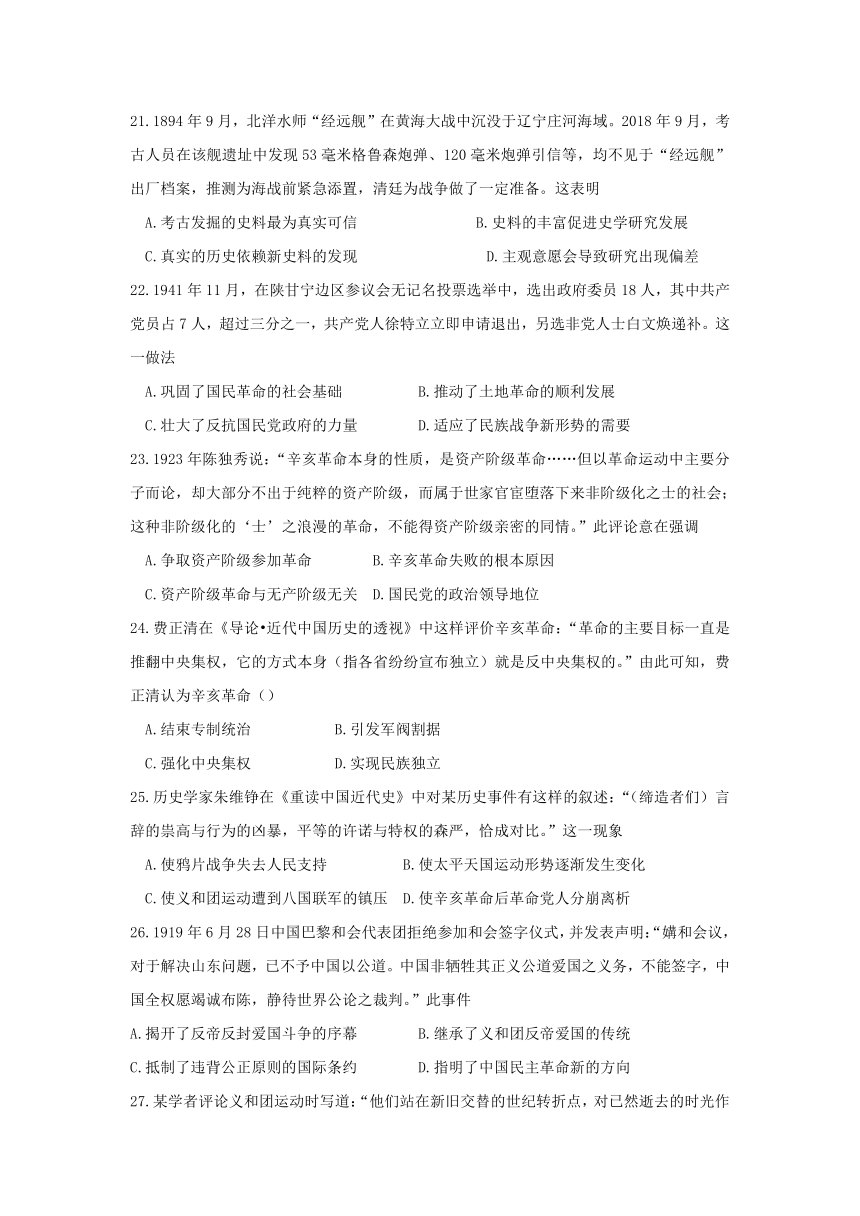

18.下表反映了中华民国成立之初两大政党的情况。据此推断,两党斗争的焦点应体现在

A.是否拥护君主专制 B.是否实行政党政治

C.是否拥护民主政治 D.是否拥护袁世凯

19.1938年12月6日,日军在《昭和十三年秋季以后对华处理办法》中指出:“以攻占汉口、广东作为行使武力的一个时期,目前最重要的是在其内部恢复治安。”并规定:“如无特别大的必要时,不准备扩大占领地区。配置兵力“要限制在必要的最少限度内,仅起到在政治上和战略上压制国民党军队的作用”。日军的意图在于

A.将治安作为首要任务 B.乱国民党军队的战略部署

C.由战略进攻转为防御 D.把抗日根据地作为主要目标

20.中国红军长征经过云南马龙、宣威地区时,周恩来的警卫员未经允许从老乡家里拿了两碗苞米饭10个鸡蛋,准备给病中的周恩来补充营养。周恩来知道后,立即严肃批评,要求警卫员写检讨,并按价付钱给老乡。由材料推知,长征能够胜利的原因之一可能是

A.有坚定的执政为民信念 B.坚决维护人民群众利益

C.发挥了从严治党的作用 D.有严明纪律和乐观精神

21.1894年9月,北洋水师“经远舰”在黄海大战中沉没于辽宁庄河海域。2018年9月,考古人员在该舰遗址中发现53毫米格鲁森炮弹、120毫米炮弹引信等,均不见于“经远舰”出厂档案,推测为海战前紧急添置,清廷为战争做了一定准备。这表明

A.考古发掘的史料最为真实可信 B.史料的丰富促进史学研究发展

C.真实的历史依赖新史料的发现 D.主观意愿会导致研究出现偏差

22.1941年11月,在陕甘宁边区参议会无记名投票选举中,选出政府委员18人,其中共产党员占7人,超过三分之一,共产党人徐特立立即申请退出,另选非党人士白文焕递补。这一做法

A.巩固了国民革命的社会基础 B.推动了土地革命的顺利发展

C.壮大了反抗国民党政府的力量 D.适应了民族战争新形势的需要

23.1923年陈独秀说:“辛亥革命本身的性质,是资产阶级革命……但以革命运动中主要分子而论,却大部分不出于纯粹的资产阶级,而属于世家官宦堕落下来非阶级化之士的社会;这种非阶级化的‘士’之浪漫的革命,不能得资产阶级亲密的同情。”此评论意在强调

A.争取资产阶级参加革命 B.辛亥革命失败的根本原因

C.资产阶级革命与无产阶级无关 D.国民党的政治领导地位

24.费正清在《导论?近代中国历史的透视》中这样评价辛亥革命:“革命的主要目标一直是推翻中央集权,它的方式本身(指各省纷纷宣布独立)就是反中央集权的。”由此可知,费正清认为辛亥革命()

A.结束专制统治 B.引发军阀割据

C.强化中央集权 D.实现民族独立

25.历史学家朱维铮在《重读中国近代史》中对某历史事件有这样的叙述:“(缔造者们)言辞的祟高与行为的凶暴,平等的许诺与特权的森严,恰成对比。”这一现象

A.使鸦片战争失去人民支持 B.使太平天国运动形势逐渐发生变化

C.使义和团运动遭到八国联军的镇压 D.使辛亥革命后革命党人分崩离析

26.1919年6月28日中国巴黎和会代表团拒绝参加和会签字仪式,并发表声明:“媾和会议,对于解决山东问题,已不予中国以公道。中国非牺牲其正义公道爱国之义务,不能签字,中国全权愿竭诚布陈,静待世界公论之裁判。”此事件

A.揭开了反帝反封爱国斗争的序幕 B.继承了义和团反帝爱国的传统

C.抵制了违背公正原则的国际条约 D.指明了中国民主革命新的方向

27.某学者评论义和团运动时写道:“他们站在新旧交替的世纪转折点,对已然逝去的时光作出了深情的回望,不愿意也不屑于看一眼面前金发碧眼的西洋。”这里强调的是义和团运动

A.没有认识到历史发展趋势 B.起到了促进历史转折的作用

C.抗击外来侵略的英雄气概 D.本质上依然是一场农民运动

28.1834年,在与英国首任驻华商务监督律劳卑有关往来文书、通商等问题的交涉中,两广总督卢坤得出这样的认识,“该夷船止有两只,所持铜炮之利,可以及远摧坚……且该夷素性凶狡,向来持其船坚炮利,蚕食诸夷,一旦创之太甚,必不甘心,以后势必狡焉思逞”。这表明卢坤

A.对西方的认识停留在表象层面 B.已经摆脱天朝上国的陈腐观念

C.夸大战争威胁为妥协制造借口 D.认识到中英差距产生防范心理

29.英国教会在上海创办的印刷厂曾出现“牛拉机器印刷”的怪事。据传教士回忆:“这个前景在国内(指英国)引起极大兴趣,为了满足当时估计的需要,……预订了《圣经》100万册。……几部大机器从英国运往上海,安装后,以牛车为运转工具,立即开始昼夜印刷。”对该史料解读合理的是

A.“这个前景”应该是指鸦片战争英国的胜利

B.“这个前景”应该是指太平天国运动的兴起

C.“牛拉机器印刷”反映了中国近代印刷业竞争的激烈

D.“牛拉机器印刷”反映出英国印刷技术的落后

30.武昌起义打响第一枪后,立宪派首领汤化龙起草通电以咨议局、商会、教育会名义请各地响应。各省宣布独立时,很多省是新军起事,咨议局服从,立宪派主政。革命派依赖新军的实力,立宪派凭借社会声望。这可以佐证

A.辛亥革命的成功是立宪派和革命派共同努力的结果

B.新军是推翻清王朝统治的主体力量

C.立宪派和革命派的共同目标是建立资产阶级共和国

D.各省独立是革命派与立宪派的合奏

二、主观题(本题共2道小题,第31题20分,第32题20分,共40分)

31.(20分)请阅读材料,完成下列要求:

材料一科举意在“尚贤”,但又竭力维护公平,以应对“向者登科名级,多为势家所取,致塞孤寒之路”。故明清两代科举,严格限定知识范围,而以“四书”为准,否则,科考便须“多买书,多求学,平民寒士的力量多半办不到,那么考试起来一定还是图书满家的贵家子弟占有优势”。但“四书”经义要“讲是非,是非转无标准”,遂以朱熹《集注》为圭臬,“则是者是,非者非,既是人人能讲,则录取标准又难定”,复又严格限定文体,强调答卷的格式化或标准化,即考生作答须用八股文,因其“文字必有一定格律,乃可见技巧,乃可评工拙,乃可有取舍之标准”,且令评卷者难逞一己之私意。此外,殿试、锁院、弥封、誊录、截角等,无不意在维护公平。清代还规定官员子弟参加乡试,须另立“官卷”以区别于“民卷”,并发展了明代南北分卷的做法,通过“分省取中”避免倾轧文风不振之地。同时,明清两代还屡因科场案件而兴大狱,涉事官员动辄杀、遣、革、降。

——改编自杨国强《衰世与西法》、钱穆《国史新论》等

材料二清政府曾以办学堂来填补科举制的教育功能,但科举在“学堂成效未有验”时突然废除,全国教育乃成一锅夹生饭。不论学堂培养出的新学生是否人才,后来“出任时艰”者的确多是这些人。惟他们在“出任时艰”时能否比科举选拔出的士人更能因应中国面临的问题,才是问题的关键。以民国政治的不如人意,问题的答案也许不那么正面肯定。严复就曾批评北洋学堂“弟子无得意者”,“且此不独北洋学堂为然”。至此,读书人“无用”的潜台词呼之欲出,反智倾向或即因此得到某种程度的复兴。而且,蔡元培等多强调读书与做官分开,但若学堂仅为教育机关,而不再是官吏养成之地,则有良好训练的官吏又从何而来?士大夫既不从士来,传统的官吏生成方式即只剩“出将入相”一途。军人在近代中国的兴起,似乎已成必然之势。那时有人谈选女婿的标准,要“三十岁以下,又成名又成业者,且非军人”,报人王新命答说:“在科举已废的今天,三十岁以下能够成名成业的非军人,实不可多得。”此外,传统中国士人多在乡间读书,继而到城市为官,最后多半要还乡。废科举后读书人则基本于城市定居,不再讲求叶落归根,则城乡渐成分离之势,而乡村中读书人比例的降低也意味着道义约束日减,出现“土豪劣绅”的可能性转增。

——改编自罗志田《清季社会变迁与民国政治:科举制改革的影响》

(1)根据材料一,概括明清科举考试维护公平的措施,并结合所学,分析上述措施有何积极影响?(12分))

(2)结合材料二及所学知识,分析废科举造成了哪些不利影响?(8分)

32.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一“大一统”理念影响下的中国对外关系,一切政治关系皆为内政,没有“国家间”外交,没有与中国平行的、多元的国家观念,“四海之内莫不为郡县,四夷八蛮咸来贡职”。只有君临天下的一元等级世界秩序:中国居天地之中心,以控周边的万邦属国。华夷之辨理论指导下的中国对外关系,确立了华夏民族在文化上的自信心和优越感,进而形成了对外关系格局里中国居高临下、傲视万国的情势。怀柔远人指导下的对外关系,是一种对外国单方面施恩、关怀的体现。

文:朝贡、贸易、通过使节团传播先进文化、教授接纳留学人员。武:军事打击;实质是以文化感召为导向的军事基础型外交活动。体制:天下体系——君臣关系,强时为君,弱时为臣。中国处于儒家文化共同体的核心位置,既保有道德和法律上的至尊,又能以军力保护诸国,同时在外敌入侵时由邻国充当挡箭牌,为中国争取缓冲时间,实际上也是一种精密的国际安全体系。

——《古代中国的世界观与清政府的三项外交原则》等

材料二19世纪初,随着西方资本主义国家相继东来,清朝原有的由礼部和理藩院处理对外事务的机制,根本无法满足西方国家想要与中国进行经济、政治、外交等多方面关系的强烈要求,传统的只有理藩而无外交的体制被打破。1861年,总理衙门正式成立。总理衙门的管辖范围,不但包括办理对外交涉、通商等事,凡与洋务有关者,比如修建铁路,开矿办厂,购买机器、船炮、枪械,兴办新式学堂,派遣留学生,管理关税等,皆归其管理。总理衙门的设立,标志着清王朝的对外态度发生了重大变化;其次,总理衙门的设立,改变了中国过去只有理藩而无外交的局面,使中国有可能步入国际外交轨道;再次,总理衙门的设立,结束了中国几千年来没有专门外交机构的政治体制格局;最后,总理衙门还结合当时世界各国的通例和自己的国情,确定了中国的国旗、国歌,使中国不再以王朝而是以国家的面目出现在国际舞台。

——摘编自马彦丽《从晚清外交机构的演变看中国外交近代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代外交的特点。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出近代中国外交的主要变化并做简要评价。(12分)

历史答案

A2.B3.C4C5.B6.D7.B8.A9.B10.A11.C12.B13.B14.A15.A16.A17.A18.D19.D20.B21.B22.D23.A24.B25.B26.C27.A28.D29.B30.A

其中:9、12、17、28(改编题)

31(1)措施:严格限定考试范围、答案来源和答卷格式;避免财富、权力、地域等差异转化为科举的优势;对科举案件惩以重刑。(如若考生答出“限定‘四书’”等具体内容最多给。)(3点6分)

影响:注重客观标准,利于政权开放,或扩大统治基础;避免阶层固化,促进社会流动;遏制地方意识,巩固中央集权或促进政治统一等。(3点6分)

(2)影响:教育水准下降;政治统治低效;知识分子边缘化;传统“四民”结构瓦解;助长反智倾向;推动军阀崛起;拉大城乡分化;加剧乡村失序;知识分子上升渠道阻塞,或转与政府对立等。(4点8分)

32.(1)特点:以儒家思想为外交的基本原则(没有正式的外交观念);文武并用,以和平友好交往为主;注重文化感召;形成朝贡体制,确立君臣关系;缺乏正式的外交机构;建立以中国为中心的国际秩序。(4点8分)

(2)变化:逐步接受了西方的外交观念,改变了外交态度;建立起正式的外交机构,形成近代外交体制;扩大了对外交往的范围。(3点6分)

评价:打破了“华夷观念”,开始接受西方思想观念,增进了对世界的认识和了解;外交近代化是中国走向近代化的表现之一,是中国的进步;中国逐渐融入世界。(3点6分)

历 史

试题总分:100分 考试时间:90分钟

一、单选题(共30小题,每小题2分,共60分)

1.在史学界,关于军机处成立的年份有不同的观点。认为其成立于1726年,1727年,1729年,1730年,1732年的学者均有其人,而且每种观点都有比较严谨的研究作为依托。这应该说明了

A.军机处历经逐步演化才得成立 B.君主集权走向顶峰经历了波折

C.历史研究史料丰富难有统一结论 D.军机处设置过程具有机密性特点

2.洪武十五年十一月,“上……欲仿宋制置殿阁大学士以备顾问,乃以礼部尚书刘仲质为华盖殿大学士,翰林学士宋讷为文渊阁大学士,检讨吴伯宗为武英殿大学士,典籍吴沈为东阁大学士。又置文华殿大学士,征耆儒鲍恂、余诠等为之,辅导太子。”这些大学士的品级很低,秩皆正五品。这种变化最能反映

A.大学士在朝廷中能发挥的作用有限 B.皇权强化需要政治制度革新

C.宰相制度的重要性 D.明朝时君主专制制度的日渐腐朽.

3.历史学者阎步克认为:以九品论人,盖源于汉末士林的名士品评之风。由于名士在汉末的重大影响,在士林舆论中得到好评者,朝廷州郡便争相辟举、唯恐不及。此材料主要反映了

A.士林舆论在官员选拔中起决定性作用 B.品评官在官员选举中起了决定性作用

C.民间评价影响政府对官员的行政性评价 D.士林评价在官员选举中的作用大于政府评价

4.著名历史学家钱穆认为中国魏晋以下门第社会之起因,最主要的自然要追溯到汉代之察举制度。但就汉代察举制度之原始用意言,实在不好算是一种坏制度。对此合理的解释是

A.强调察举制是门第社会的主要起因 B.认为察举制比九品中正制好

C.肯定以品行取代血缘世袭的进步性 D.认为科举制要优于察举制

5.吕思勉《中国通史》中写道“隋炀帝本好辞华,所设的进士科,或者不过是后汉灵帝的鸿都门学之类。……这是制度本身的变化,不能执后事以论其初制的。科举所试之物,虽不足取,然其取士之法,则确是进步而可纪念的。”以上材料主要反映了

A.德主才辅的人才观逐渐形成 B.科举从学术研究转为选才手段

C.选官方式发生了根本性变化 D.选官考试内容日趋经世致用化

6.我国古代政治制度不断调整与变革,下列措施反映强化中央集权的是

A.“于是武王已平商而王天下,封师尚父(即姜尚)于齐营丘”

B.“别子为祖,继别为宗,继祢者为小宗。有百世不迁之宗,有五世则迁之宗”

C.“以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行”

D.“夫外之郡县,其朝廷远者,则镇之以行中书省,郡县又远于一省,若有边徼之事者,则置宣慰司以达之”

7.宋代宰相祖辈任官情况表

表据学者研究整理而成,反映出两宋时期

A.世家大族影响巨大 B.社会阶层流动加强

C.宰相权力日益下降 D.科举制度功能弱化

8.据《明史》记载,明朝十三道监察御史“凡政事得失,军民利病,皆得直言无避。有大政,集阙廷预议焉”。由此可见

A.监察御史必要时可参议军国大政 B.明朝的都察院拥有部分司法权力

C.纠察百官是监察御史的首要职能 D.监察御史的监督权有较强依附性

9.下图是山东省微山县两城镇出土的东汉“射爵射侯”画像石。图中树上有20多只雀和猴,树下两人持弓仰射。古代“雀”“爵”相通,“猴”“侯”同音。这类画像在汉代石刻中较为常见。这反映了当时人们

A.抑制王侯势力的政治诉求 B.追求显贵地位的价值取向

C.关注自然和谐的生态理念 D.推崇尚武健身的社会风气

10.从战国时代开始,汉字出现了分场合使用的不同书体。一种是祭祀用书体,笔画比较繁琐;另一种是文书行政用的书体,笔画比较简略。据此可知,秦朝所统一的文字是

A.作为中央集权管理手段的文书行政书体 B.作为大一统国家象征符号的祭祀用书体

C.反映皇帝好大喜功而用笔画繁琐的篆书 D.基于方便推广考虑选择笔画简略的隶书

11.《史记?屈贾生列传》载:“汉武帝(刘彻谥号武帝:死于公元前87年)在位,提拔贾谊的两个孙子任郡守。其中贾嘉最为好学,继承了贾谊的家业,曾和我(司马迁:死于公元前90年)有过书信往来。到汉昭帝(谥号,死于公元前74年)时,他担任九卿之职。”由此可以推断

A.《史记》记载详实史料可信 B.贾谊家学渊源世代为官

C.《屈贾列传》存在补写或篡改 D.谥号是帝王死后的封号

12.范文澜《中国通史》载“秦始皇焚民间藏书,坑孟派儒生,只许士人学秦朝的法律制度,以吏为师。皇宫中却藏有大量图书,朝廷上仍有博士官和儒生(如张苍、叔孙通、伏胜等)或传经或议论政事。”作者认为秦始皇

A.焚书坑儒只是针对儒家 B.采取多种措施维护统治

C.依旧借助儒家治理国家 D.积极推行法制,依法治国

13.某地出土一件重要的文物方升,器壁三面及底部均刻铭文,左壁刻:“十八年……大良造鞅,爰积十六尊(寸)五分尊(寸)壹为升。”器壁与柄相对一面刻“重泉”二字。底部刻秦始皇二十六年诏书:“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯……乃诏丞相状、绾,法度量则不壹歉疑者,皆明壹之。”从方升所刻铭文中我们能够断定

A.商鞅是我国古代方升的发明者 B.秦统一后仍用商鞅规定的度量标准统一全国的度量

C.秦始皇对商鞅变法进行了修正 D.秦始皇完成统一后又在全国颁布了新的度量衡标准

14.隋代史官属于皇帝侍臣,通过忠实履行其职权,记录皇帝的“动作法度”,使当代皇帝畏于死后留下臭名而有所顾忌,更使后代皇帝行为举止有所殷鉴,从而实现其存在的政治意义。这表明隋代史官

A.在一定程度上起到了限制皇权的作用 B.因侍奉皇帝而影响记载史实的客观性

C.工作认真负责而成为后世史官的典范 D.因参与政治管理而淡化历史记录职能

15.贞观年间有个铁的规定:“任何官员向皇帝奏事,必须史官相随在旁,不管发表什么言论都记录在案;如果要弹劾某官员,必须对着皇帝的仪仗朗读弹劾内容,并对此负责”。此材料可以表明唐朝

A.治国理政的政治智慧 B.官员奏事、弹劾的渠道受阻

C.君主专制进一步加强 D.史官的地位有很大的提高

16.1932年4月,中共中央宣传部长张闻天发表文章,批评毛泽东的策略是“狭隘的经验主义”和“右倾机会主义”,宣称根据地的主要危险是“过低估计苏区的力量而过高估计白区的力量”。这反映了当时

A.“工农武装割据”道路不被中共中央认可 B.毛泽东过低估计了国民党统治区的力量

C.敌后抗日根据地对自身力量估计过低 D.张闻天的判断与当时国共实际情况相符

17.1937年,国民政府中央经济行政机构编制由3684人减至1561人,精简率达58%。原来分属于政府和军队的经济机构,基本上归口在经济部、交通部和财政部之下,最后又受国防最高委员会领导。这一调整旨在

A.适应全面抗战的需要 B.优化政府机构的职能

C.鼓励民族工业的发展 D.规范经济管理的模式

18.下表反映了中华民国成立之初两大政党的情况。据此推断,两党斗争的焦点应体现在

A.是否拥护君主专制 B.是否实行政党政治

C.是否拥护民主政治 D.是否拥护袁世凯

19.1938年12月6日,日军在《昭和十三年秋季以后对华处理办法》中指出:“以攻占汉口、广东作为行使武力的一个时期,目前最重要的是在其内部恢复治安。”并规定:“如无特别大的必要时,不准备扩大占领地区。配置兵力“要限制在必要的最少限度内,仅起到在政治上和战略上压制国民党军队的作用”。日军的意图在于

A.将治安作为首要任务 B.乱国民党军队的战略部署

C.由战略进攻转为防御 D.把抗日根据地作为主要目标

20.中国红军长征经过云南马龙、宣威地区时,周恩来的警卫员未经允许从老乡家里拿了两碗苞米饭10个鸡蛋,准备给病中的周恩来补充营养。周恩来知道后,立即严肃批评,要求警卫员写检讨,并按价付钱给老乡。由材料推知,长征能够胜利的原因之一可能是

A.有坚定的执政为民信念 B.坚决维护人民群众利益

C.发挥了从严治党的作用 D.有严明纪律和乐观精神

21.1894年9月,北洋水师“经远舰”在黄海大战中沉没于辽宁庄河海域。2018年9月,考古人员在该舰遗址中发现53毫米格鲁森炮弹、120毫米炮弹引信等,均不见于“经远舰”出厂档案,推测为海战前紧急添置,清廷为战争做了一定准备。这表明

A.考古发掘的史料最为真实可信 B.史料的丰富促进史学研究发展

C.真实的历史依赖新史料的发现 D.主观意愿会导致研究出现偏差

22.1941年11月,在陕甘宁边区参议会无记名投票选举中,选出政府委员18人,其中共产党员占7人,超过三分之一,共产党人徐特立立即申请退出,另选非党人士白文焕递补。这一做法

A.巩固了国民革命的社会基础 B.推动了土地革命的顺利发展

C.壮大了反抗国民党政府的力量 D.适应了民族战争新形势的需要

23.1923年陈独秀说:“辛亥革命本身的性质,是资产阶级革命……但以革命运动中主要分子而论,却大部分不出于纯粹的资产阶级,而属于世家官宦堕落下来非阶级化之士的社会;这种非阶级化的‘士’之浪漫的革命,不能得资产阶级亲密的同情。”此评论意在强调

A.争取资产阶级参加革命 B.辛亥革命失败的根本原因

C.资产阶级革命与无产阶级无关 D.国民党的政治领导地位

24.费正清在《导论?近代中国历史的透视》中这样评价辛亥革命:“革命的主要目标一直是推翻中央集权,它的方式本身(指各省纷纷宣布独立)就是反中央集权的。”由此可知,费正清认为辛亥革命()

A.结束专制统治 B.引发军阀割据

C.强化中央集权 D.实现民族独立

25.历史学家朱维铮在《重读中国近代史》中对某历史事件有这样的叙述:“(缔造者们)言辞的祟高与行为的凶暴,平等的许诺与特权的森严,恰成对比。”这一现象

A.使鸦片战争失去人民支持 B.使太平天国运动形势逐渐发生变化

C.使义和团运动遭到八国联军的镇压 D.使辛亥革命后革命党人分崩离析

26.1919年6月28日中国巴黎和会代表团拒绝参加和会签字仪式,并发表声明:“媾和会议,对于解决山东问题,已不予中国以公道。中国非牺牲其正义公道爱国之义务,不能签字,中国全权愿竭诚布陈,静待世界公论之裁判。”此事件

A.揭开了反帝反封爱国斗争的序幕 B.继承了义和团反帝爱国的传统

C.抵制了违背公正原则的国际条约 D.指明了中国民主革命新的方向

27.某学者评论义和团运动时写道:“他们站在新旧交替的世纪转折点,对已然逝去的时光作出了深情的回望,不愿意也不屑于看一眼面前金发碧眼的西洋。”这里强调的是义和团运动

A.没有认识到历史发展趋势 B.起到了促进历史转折的作用

C.抗击外来侵略的英雄气概 D.本质上依然是一场农民运动

28.1834年,在与英国首任驻华商务监督律劳卑有关往来文书、通商等问题的交涉中,两广总督卢坤得出这样的认识,“该夷船止有两只,所持铜炮之利,可以及远摧坚……且该夷素性凶狡,向来持其船坚炮利,蚕食诸夷,一旦创之太甚,必不甘心,以后势必狡焉思逞”。这表明卢坤

A.对西方的认识停留在表象层面 B.已经摆脱天朝上国的陈腐观念

C.夸大战争威胁为妥协制造借口 D.认识到中英差距产生防范心理

29.英国教会在上海创办的印刷厂曾出现“牛拉机器印刷”的怪事。据传教士回忆:“这个前景在国内(指英国)引起极大兴趣,为了满足当时估计的需要,……预订了《圣经》100万册。……几部大机器从英国运往上海,安装后,以牛车为运转工具,立即开始昼夜印刷。”对该史料解读合理的是

A.“这个前景”应该是指鸦片战争英国的胜利

B.“这个前景”应该是指太平天国运动的兴起

C.“牛拉机器印刷”反映了中国近代印刷业竞争的激烈

D.“牛拉机器印刷”反映出英国印刷技术的落后

30.武昌起义打响第一枪后,立宪派首领汤化龙起草通电以咨议局、商会、教育会名义请各地响应。各省宣布独立时,很多省是新军起事,咨议局服从,立宪派主政。革命派依赖新军的实力,立宪派凭借社会声望。这可以佐证

A.辛亥革命的成功是立宪派和革命派共同努力的结果

B.新军是推翻清王朝统治的主体力量

C.立宪派和革命派的共同目标是建立资产阶级共和国

D.各省独立是革命派与立宪派的合奏

二、主观题(本题共2道小题,第31题20分,第32题20分,共40分)

31.(20分)请阅读材料,完成下列要求:

材料一科举意在“尚贤”,但又竭力维护公平,以应对“向者登科名级,多为势家所取,致塞孤寒之路”。故明清两代科举,严格限定知识范围,而以“四书”为准,否则,科考便须“多买书,多求学,平民寒士的力量多半办不到,那么考试起来一定还是图书满家的贵家子弟占有优势”。但“四书”经义要“讲是非,是非转无标准”,遂以朱熹《集注》为圭臬,“则是者是,非者非,既是人人能讲,则录取标准又难定”,复又严格限定文体,强调答卷的格式化或标准化,即考生作答须用八股文,因其“文字必有一定格律,乃可见技巧,乃可评工拙,乃可有取舍之标准”,且令评卷者难逞一己之私意。此外,殿试、锁院、弥封、誊录、截角等,无不意在维护公平。清代还规定官员子弟参加乡试,须另立“官卷”以区别于“民卷”,并发展了明代南北分卷的做法,通过“分省取中”避免倾轧文风不振之地。同时,明清两代还屡因科场案件而兴大狱,涉事官员动辄杀、遣、革、降。

——改编自杨国强《衰世与西法》、钱穆《国史新论》等

材料二清政府曾以办学堂来填补科举制的教育功能,但科举在“学堂成效未有验”时突然废除,全国教育乃成一锅夹生饭。不论学堂培养出的新学生是否人才,后来“出任时艰”者的确多是这些人。惟他们在“出任时艰”时能否比科举选拔出的士人更能因应中国面临的问题,才是问题的关键。以民国政治的不如人意,问题的答案也许不那么正面肯定。严复就曾批评北洋学堂“弟子无得意者”,“且此不独北洋学堂为然”。至此,读书人“无用”的潜台词呼之欲出,反智倾向或即因此得到某种程度的复兴。而且,蔡元培等多强调读书与做官分开,但若学堂仅为教育机关,而不再是官吏养成之地,则有良好训练的官吏又从何而来?士大夫既不从士来,传统的官吏生成方式即只剩“出将入相”一途。军人在近代中国的兴起,似乎已成必然之势。那时有人谈选女婿的标准,要“三十岁以下,又成名又成业者,且非军人”,报人王新命答说:“在科举已废的今天,三十岁以下能够成名成业的非军人,实不可多得。”此外,传统中国士人多在乡间读书,继而到城市为官,最后多半要还乡。废科举后读书人则基本于城市定居,不再讲求叶落归根,则城乡渐成分离之势,而乡村中读书人比例的降低也意味着道义约束日减,出现“土豪劣绅”的可能性转增。

——改编自罗志田《清季社会变迁与民国政治:科举制改革的影响》

(1)根据材料一,概括明清科举考试维护公平的措施,并结合所学,分析上述措施有何积极影响?(12分))

(2)结合材料二及所学知识,分析废科举造成了哪些不利影响?(8分)

32.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一“大一统”理念影响下的中国对外关系,一切政治关系皆为内政,没有“国家间”外交,没有与中国平行的、多元的国家观念,“四海之内莫不为郡县,四夷八蛮咸来贡职”。只有君临天下的一元等级世界秩序:中国居天地之中心,以控周边的万邦属国。华夷之辨理论指导下的中国对外关系,确立了华夏民族在文化上的自信心和优越感,进而形成了对外关系格局里中国居高临下、傲视万国的情势。怀柔远人指导下的对外关系,是一种对外国单方面施恩、关怀的体现。

文:朝贡、贸易、通过使节团传播先进文化、教授接纳留学人员。武:军事打击;实质是以文化感召为导向的军事基础型外交活动。体制:天下体系——君臣关系,强时为君,弱时为臣。中国处于儒家文化共同体的核心位置,既保有道德和法律上的至尊,又能以军力保护诸国,同时在外敌入侵时由邻国充当挡箭牌,为中国争取缓冲时间,实际上也是一种精密的国际安全体系。

——《古代中国的世界观与清政府的三项外交原则》等

材料二19世纪初,随着西方资本主义国家相继东来,清朝原有的由礼部和理藩院处理对外事务的机制,根本无法满足西方国家想要与中国进行经济、政治、外交等多方面关系的强烈要求,传统的只有理藩而无外交的体制被打破。1861年,总理衙门正式成立。总理衙门的管辖范围,不但包括办理对外交涉、通商等事,凡与洋务有关者,比如修建铁路,开矿办厂,购买机器、船炮、枪械,兴办新式学堂,派遣留学生,管理关税等,皆归其管理。总理衙门的设立,标志着清王朝的对外态度发生了重大变化;其次,总理衙门的设立,改变了中国过去只有理藩而无外交的局面,使中国有可能步入国际外交轨道;再次,总理衙门的设立,结束了中国几千年来没有专门外交机构的政治体制格局;最后,总理衙门还结合当时世界各国的通例和自己的国情,确定了中国的国旗、国歌,使中国不再以王朝而是以国家的面目出现在国际舞台。

——摘编自马彦丽《从晚清外交机构的演变看中国外交近代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代外交的特点。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出近代中国外交的主要变化并做简要评价。(12分)

历史答案

A2.B3.C4C5.B6.D7.B8.A9.B10.A11.C12.B13.B14.A15.A16.A17.A18.D19.D20.B21.B22.D23.A24.B25.B26.C27.A28.D29.B30.A

其中:9、12、17、28(改编题)

31(1)措施:严格限定考试范围、答案来源和答卷格式;避免财富、权力、地域等差异转化为科举的优势;对科举案件惩以重刑。(如若考生答出“限定‘四书’”等具体内容最多给。)(3点6分)

影响:注重客观标准,利于政权开放,或扩大统治基础;避免阶层固化,促进社会流动;遏制地方意识,巩固中央集权或促进政治统一等。(3点6分)

(2)影响:教育水准下降;政治统治低效;知识分子边缘化;传统“四民”结构瓦解;助长反智倾向;推动军阀崛起;拉大城乡分化;加剧乡村失序;知识分子上升渠道阻塞,或转与政府对立等。(4点8分)

32.(1)特点:以儒家思想为外交的基本原则(没有正式的外交观念);文武并用,以和平友好交往为主;注重文化感召;形成朝贡体制,确立君臣关系;缺乏正式的外交机构;建立以中国为中心的国际秩序。(4点8分)

(2)变化:逐步接受了西方的外交观念,改变了外交态度;建立起正式的外交机构,形成近代外交体制;扩大了对外交往的范围。(3点6分)

评价:打破了“华夷观念”,开始接受西方思想观念,增进了对世界的认识和了解;外交近代化是中国走向近代化的表现之一,是中国的进步;中国逐渐融入世界。(3点6分)

同课章节目录